7. Tommaso Campanella

Anonimo artista dell'Italia centrale, Veduta prospettica di città ideale, seconda metà del XV sec., Baltimora, Walters Art Gallery

7.1 La giovinezza, la congiura

Il 10 agosto 1599 due oscuri cittadini di Catanzaro inviano al viceré di Napoli una denuncia, nella quale dichiarano che alcuni frati domenicani avevano organizzato una congiura per far ribellare i popoli contro la tirannia del sovrano spagnolo e la malvagità dei suoi ministri. Nel progettato complotto confluivano personaggi disparati – vescovi, aristocratici, fuorilegge – e alcuni di loro avevano preso accordi anche per un intervento della flotta turca. Capo spirituale e organizzatore della ribellione era un domenicano poco più che trentenne, Tommaso Campanella, che l’anno precedente aveva fatto ritorno nei luoghi d’origine (era nato a Stilo nel 1568) dai quali era stato lontano per una decina d’anni.

Il rapporto con Telesio

Dopo i primi studi nei conventi calabresi, Campanella aveva trascorso una giovinezza tumultuosa, nel corso della quale aveva già dovuto fronteggiare ostacoli e conflitti, soprattutto a causa della sua adesione alla filosofia di Bernardino Telesio, tutta protesa a ricercare la verità non sui libri e nelle parole di Aristotele, ma con un’indagine diretta del mondo naturale. Nel 1589, spinto dal desiderio di incontrare di persona Telesio, Campanella si dirige a Cosenza, dove non può che apporre dei versi reverenti al catafalco dell’anziano filosofo, morto pochi giorni prima, e al quale egli attribuisce il merito della simbolica “uccisione” di Aristotele, il “tiranno degli ingegni”: un parricidio necessario per sgombrare il campo del sapere da false dottrine e soprattutto da ogni principio di autorità, incompatibile con la libertà intrinseca alla verità filosofica.

L’incontro con Della Porta e Galileo

Anni giovanili irrequieti, ma anche fervidi di incontri e di nuove conoscenze. Giunto a Napoli, Campanella ha modo di frequentare vivaci ambienti intellettuali e di conoscere Giovambattista Della Porta, uno dei più noti esponenti della magia naturale: e proprio dalle discussioni con lo studioso prende forma una delle sue opere più significative, Del senso delle cose e della magia (1604), che a Firenze Campanella dedicherà al granduca Ferdinando I, senza però riuscire, come aveva sperato, a trovare una sistemazione in Toscana. Ripartito per Padova, conosce Galileo: un incontro di due giovani all’inizio dei loro percorsi, che si separeranno ben presto per tornare a congiungersi a molti anni di distanza.

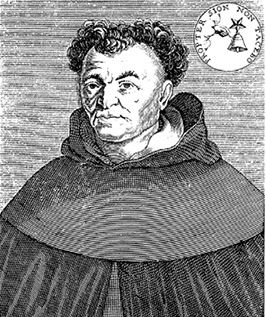

Nicolas de Larmessin, Ritratto di Tommaso Campanella, dall'"Académie des sciences et des arts" di Isaac Bullart, Bruxelles, 1682, Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale

Il processo e l’abiura

I sospetti nei confronti del giovane domenicano a causa dell’impetuosa adesione alla filosofia telesiana, che per il suo antiaristotelismo sembra presentarsi come incompatibile con l’ortodossia scolastica, prendono corpo in un processo da parte dell’Inquisizione che si conclude nel Sant’Uffizio romano con la condanna dell’imputato all’abiura e l’ingiunzione di fare ritorno al paese d’origine.

Rientrato in Calabria, Campanella si deve confrontare con una situazione socialmente degradata, dominata dalla violenza di faide sanguinose, dal marasma economico, dall’ingiustizia e dai soprusi. La morte del re Filippo II nel 1598, dopo un regno durato più di quarant’anni, sembra aprire concrete possibilità di cambiamenti, e Campanella inizia a predicare l’approssimarsi di una profonda renovatio, che sembra annunciata, nell’imminenza del nuovo secolo, da inconsueti segni celesti e terrestri – comete, terremoti, alluvioni, visioni aeree. L’avvento di un’epoca nuova si traduce nell’esigenza di rifondare l’ordine sociale e politico alla luce di principi razionali e naturali, entro un contesto profetico le cui molteplici voci sono concordi nell’auspicare un profondo rinnovamento della cristianità.

L’insurrezione e la prigionia

Nel 1599 ha luogo l’insurrezione di cui si è detto, che viene stroncata sul nascere dalle truppe del vicerè con una feroce repressione, massicci arresti ed esecuzioni sommarie. Fra i prigionieri c’è Campanella il quale, superate le durissime prove delle fasi processuali, riesce a evitare la pena capitale, che non poteva venire inflitta ai pazzi, grazie alla simulazione della follia, ratificata con la terribile tortura della “veglia”: fatto sedere su un supporto di legno, legato con le mani dietro le spalle e appeso a una fune, Campanella fu interrogato per ben 11 ore affinché smettesse di simulare la sua pazzia. A questo evento il filosofo allude anche nella chiusa della Città del Sole, la sua opera più nota, a prova che la volontà umana è libera e non può essere costretta neppure dalle pressioni fisiche più estreme.

Gli anni del carcere

Nei quasi trent’anni trascorsi in carcere Campanella si dedica alla gigantesca impresa della rifondazione dell’intera enciclopedia del sapere, costruendo un’architettura entro la quale ogni campo delle conoscenze viene affrontato e riformato alla luce dei suoi principi filosofici e metafisici: dalla medicina all’astrologia, dall’etica alla religione naturale, dalla teologia alla metafisica, esposta in molte opere, tra le quali bisogna ricordare la Filosofia razionale (1614), la Filosofia reale (1619) e la Metafisica (1623), un imponente tomo che l’autore non esiterà a definire con orgoglio “bibbia dei filosofi”.

Le tre primalità

TESTO

T5: Tommaso Campanella, Le tre primalità

Lo scopo dichiarato di Campanella nella Metafisica è condurre un’analisi dei principi del sapere, dell’essere e dell’agire, e il concetto al quale egli ricorre in questa analisi è quello delle tre “primalità”, ossia dei tre principi che sono presenti in tutte le realtà e che egli identifica con la Potenza, la Sapienza e l’Amore. Solo Dio possiede le primalità in maniera assoluta, solo Dio, cioè, è pura potenza, pura sapienza e puro amore; nell’uomo e nelle altre creature, invece, le primalità sono presenti in modo soltanto parziale, mescolate ai principi opposti dell’impotenza, dell’insipienza e dell’odio: ciò implica che ogni creatura, ogni essere animato, e non soltanto l’uomo, possieda un certo grado di conoscenza.

Dalle primalità deriva il mondo naturale, con le sue leggi e il suo ordine, che l’uomo è in grado di conoscere con oggettività proprio perché condivide gli stessi principi. Allo stesso modo, alle tre primalità e ai loro opposti è improntata, secondo Campanella, anche la vita politica e sociale.

7.2 La filosofia naturale

Un posto primario in questa impresa è occupato dalla filosofia della natura, ispirata a quella di Telesio, secondo la quale il mondo ha origine dall’azione che il caldo e il freddo, due principi originari attivi, diffusivi, incorporei, esercitano sulla massa materiale, di per sé oscura e informe, ma idonea a modificarsi e ad assumere ogni forma e figura, malleabile come la cera. I primi corpi e le sedi dei due principi sono il Sole – caldissimo, luminosissimo, mobile – e la Terra – immobile, tenebrosa e pesante. Ogni ente deriva dal conflitto dei due principi, che sono gli strumenti di cui si serve Dio per produrre e organizzare la mirabile statua del mondo, in cui egli esprime le idee e i modi infiniti della sua sapienza creatrice. Al centro della scena, un ruolo dominante è giocato dal calore celeste che, assimilato all’anima del mondo, è il soffio caldo che, infuso in ogni minima fibra della realtà, conferisce connessione e vita a tutti gli esseri.

Il “senso” …

Il mondo è un “animal grande e perfetto” – scrive Campanella nelle Poesie –, un organismo vivente le cui singole parti sono dotate di vita e del grado di sensibilità idoneo a garantirne l’autoconservazione. Ogni ente, dunque, possiede, secondo gradi e modalità diverse, il “senso”, vale a dire la capacità di distinguere ciò che risulta positivo e giova alla propria vita, e che pertanto viene ricercato, da ciò che, percepito come distruttivo, viene rifuggito ed evitato. Alcuni enti, come i corpi celesti e la luce, possiedono un senso più acuto e puro; altri, come i minerali e i metalli, uno più ottuso e oscuro, a causa della pesantezza della materia.

LETTURE

Bernardino Telesio

… e lo spiritus

Gli organismi più complessi sono dotati altresì dello spiritus, il soffio caldo originato dall’estrema rarefazione della materia prodotta dal calore solare. Sottile, mobile, identificato con l’anima organica, lo spiritus ha sede nel cervello, da dove, scorrendo per i sottilissimi canali nervosi, entra in contatto, attraverso gli organi di senso, con la realtà esterna, registrando quelle modificazioni da cui hanno origine tutte le passioni e conoscenze.

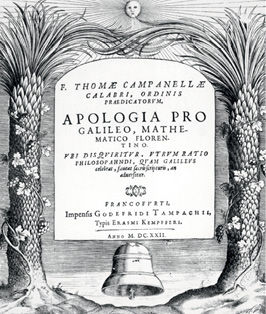

La difesa di Galileo

L’immagine di una natura come organismo vivente e sensibile in ogni sua parte si presenta come molto lontana da quella galileiana di una natura come un libro scritto in caratteri matematici. In verità Campanella, a partire dal lontano incontro giovanile a Padova, nutre nei confronti dello scienziato un’amicizia costante e una profonda stima, mostrando la più grande attenzione per le sue scoperte celesti, nonostante esprima dissenso su taluni aspetti delle sue dottrine e, soprattutto, prenda le distanze da ogni eventuale concezione atomistica e democritea della realtà. All’inizio del 1616, in occasione delle prime denunce all’Inquisizione delle dottrine copernicane, Campanella scrive una Apologia pro Galileo, che più di una difesa dell’eliocentrismo, difficilmente conciliabile con le dottrine telesiane, si configura come un coraggioso manifesto a favore della libertas philosophandi, nel quale egli rivendica la piena liceità da parte dello scienziato di leggere direttamente il libro della natura – divino al pari di quello della Scrittura – per emendare i libri umani, sempre bisognosi di correzioni e integrazioni. Nell’operetta, ridefinendo i rapporti fra filosofia, scienza e teologia, Campanella afferma con lucidità che il nodo del problema va cercato nell’indebito valore dogmatico conferito alla filosofia aristotelica, la quale invece, come ogni dottrina umana, andrà modificata, corretta, o abbandonata, alla luce di nuovi dati e scoperte, senza che per questo la teologia corra alcun rischio.

"Apologia pro Galileo, Mathematico Florentino" di Tommaso Campanella, frontespizio dell'edizione pubblicata a Francoforte nel 1622, Collezione privata

7.3 Il pensiero politico

Uno degli ambiti in cui la riflessione di Campanella si è espressa in maniera più vivace è senza dubbio quello del pensiero politico: un pensiero multiforme, ma entro il quale è possibile individuare motivi unitari e la costanza di alcuni temi, fra i quali risulta dominante il proposito di rintracciare principi idonei a conferire unità, ordine, razionalità a una realtà disgregata e dominata dalla violenza e dai conflitti.

La Città del Sole

ESERCIZIO

E11: Tommaso Campanella

LETTURE

Tommaso Moro e l'utopia

Superate le terribili prove dei primi tempi di carcerazione, Campanella compone la sua opera più famosa, la Città del Sole (1602), in forma di “dialogo poetico” fra un marinaio di Colombo e un cavaliere dell’ordine degli Ospitalieri. Egli presenta un’“idea di repubblica filosofica” che vuole essere superiore ai modelli proposti da Platone nell’antichità e da Tommaso Moro in tempi recenti, per il fatto di ispirarsi al grande modello della natura. Il rinvio alla natura, intesa come espressione dell’intrinseca “arte” e saggezza divina – rinvio che va di pari passo con la critica della società esistente, ingiusta e infelice proprio perché da quel modello si allontana –, è la chiave di lettura più semplice e persuasiva dell’utopia campanelliana.

"Civitas Solis Poetica. Idea Reipublicae Philosophicae" di Tommaso Campanella, Utrecht, 1643,frontespizio

L’amor comune

TESTO

T6: Tommaso Campanella, La città del sole

Se la natura tutta è un organismo vivente, anche la comunità sociale sarà un “corpo di repubblica”, in cui le parti e le singole membra, molteplici e diversificate per funzioni, si integrano in un tutto unitario e risultano coordinate al benessere comune. L’idea è quella di una società basata sull’amor comune, e non sull’amor proprio egoistico, nella quale, eliminato il possesso individuale, ogni bene, ogni attività, ogni legame, compresi i figli, siano comuni, in modo che, audacemente, i confini delle famiglie singole si dissolvano nella più ampia famiglia sociale.

La dignità del lavoro

In tale prospettiva nessuna attività è vile o bassa, ma ha pari dignità se contribuisce al benessere comune: e questo in polemica con Aristotele, che escludeva dalla virtù e dal novero di cittadini di pieno diritto gli artigiani, i contadini e quanti esercitavano lavori manuali, per privilegiare l’attività contemplativa. Il fatto che ognuno lavori, a seconda delle proprie capacità fisiche e delle attitudini, rende possibile l’abolizione della condizione servile, mentre la nuova dignità riconosciuta al lavoro viene a ribaltare un assurdo concetto di nobiltà, non più identificata con l’ozio, che risulta spregevole in quanto corrompe le persone e la società tutta.

Conoscenza e apprendimento

Uno degli aspetti più innovativi della nuova città riguarda poi la conoscenza e il suo apprendimento. Le pareti dei palazzi, dipinte e istoriate con le immagini di tutte le arti e le scienze, diventano le quinte di uno straordinario teatro del sapere, un’enciclopedia aperta a tutti, la cui rappresentazione visuale favorisce un apprendimento più rapido e più efficace e i cui contenuti derivano dall’esperienza e dalla lettura del libro vivente della natura, non dalle parole dei libri “morti” degli uomini.

Religione e politica: la polemica con Machiavelli

ESERCIZIO

E12: Tommaso Campanella

Uno dei nodi teorici più complessi e controversi del pensiero politico di Campanella riguarda la riflessione sul rapporto fra religione e politica e la polemica nei confronti di Machiavelli. Da un lato Campanella sottolinea i limiti filosofici del segretario fiorentino che, isolando l’esclusivo momento “politico” da un reticolo causale più complesso degli eventi umani, propone una visione riduttiva della realtà politica stessa: i suoi insegnamenti pertanto, basati sull’empiria e l’astuzia, e non su un’autentica prudenza, risultano intrinsecamente fragili, effimeri e destinati al fallimento, come è provato dalle morti ingloriose, o solo banali, dei suoi presunti “eroi”. Ma d’altro lato Campanella riprende e reinterpreta, entro un diverso contesto, la considerazione della religione come il più potente dei vincoli della comunità umana. Vincolo, però, che non si presenta come uno spregiudicato instrumentum regni: come afferma in particolare nell’Ateismo trionfato, da lui chiamato anche Antimachiavellismo, la religione non è, secondo quanto affermano i sostenitori della ragion di Stato, un’invenzione umana, un utile figmentum (“finzione”) escogitato dall’astuzia sacerdotale e dai prìncipi per conseguire e mantenere il potere, bensì una virtus naturalis intrinseca nell’uomo e in tutta la natura.

La monarchia universale

Entro la prospettiva di ripensare le modalità della ricostituzione dell’unità cristiana, ridefinendo i rapporti fra politica e religione, fra potere temporale ed ecclesiastico, occupa un posto di rilievo la proposta di una monarchia universale mirata alla riunificazione dell’unico gregge sotto il solo pastore. Nel periodo giovanile la missione provvidenziale di riunificare i popoli in un’unica fede in cui tutti possano confluire è attribuita al re di Spagna, ma a partire dagli anni Trenta il testimone passa al sovrano francese. Già negli anni romani (1626-1634), seguiti alla liberazione dalle carceri di Napoli, Campanella scrive un vivace dialogo a tre voci, il cui motivo centrale è la difesa della politica di Richelieu, volta non all’acquisizione di un egoistico potere personale, bensì al rafforzamento dello Stato contro le forze che attentano alla sua unità.

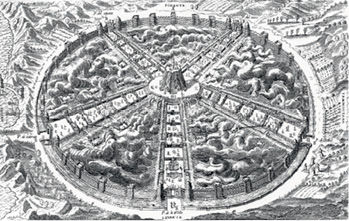

Città ideale, illustrazione da Bartolomeo Del Bene, “Civitas Veri sive Morum”, Parigi 1609

L‘elogio della Francia

Dando inizio a un sistematico confronto tra la monarchia spagnola e quella francese, nel dialogo si afferma che la Francia, nonostante le difficoltà e i dissidi, sta percorrendo una fase ascendente di espansione e di crescita, mentre la Spagna mostra tutti i sintomi della crisi e di un inarrestabile declino. Posizioni che vengono riprese e sviluppate negli anni di Parigi, città in cui Campanella è costretto a trasferirsi nel 1634 per timore di nuove minacce da parte degli spagnoli. Il declino della Spagna è attribuito, oltre che a vizi quali l’ingiustizia, la superbia, la crudeltà, l’ingratitudine, l’ipocrisia religiosa, a una politica economica rovinosa e all’incapacità di integrare le popolazioni nell’impero. Da un’analisi comparata delle due potenze, la Francia presenta un’oggettiva superiorità basata su una popolazione più numerosa, maggiori quantità di approvvigionamenti alimentari, una più compatta unione naturale, un’economia più solida e risorse intellettuali più vivaci. Campanella esorta allora i francesi a diventare consapevoli della propria superiorità e a farsi carico della responsabilità di porsi come liberatores orbis (“liberatori del mondo intero”).

Magia naturale e astrologia in Campanella

Nel corpus sterminato delle opere campanelliane uno spazio significativo è riservato alla magia naturale e all’astrologia, che godono di ampia fortuna nel periodo rinascimentale.

Una sapienza antica: la magia naturale

Il quarto libro di Del senso delle cose è dedicato alla magia naturale, sapienza antica e nobilissima, decaduta a causa dell’intromissione di pratiche superstiziose. La magia naturale è una dottrina, speculativa e pratica al tempo stesso, che si propone di conoscere le forze più segrete insite nella natura per utilizzarle a fini positivi e migliorare la vita dell’uomo: nettamente distinta, dunque, dalla stregoneria, che invoca gli interventi dei demoni con cerimonie esecrabili, per compiere azioni dannose e malvagie.

Campanella si propone di riscattare e restituire dignità alla magia reinterpretando la sua lunga tradizione alla luce delle nozioni di senso e di spiritus, per offrire spiegazioni naturali delle proprietà più nascoste di minerali, piante e animali e dei rapporti di simpatia e antipatia, di affinità e ripulsione che intercorrono fra gli enti naturali. Il mago è il sapiente che, conoscendo le qualità di cibi, bevande, climi, suoni, e i segreti della generazione e delle malattie, può suggerire gli opportuni rimedi che favoriscono i valori vitali ed è capace, sulla base delle corrispondenze e delle attrazioni presenti nella natura, di imprimere sullo spiritus determinate passioni, come quelle del dolore e della gioia, dell’amore e dell’odio, della speranza e del timore.

La dottrina del senso spiega eventi solo in apparenza prodigiosi: ad esempio il fatto che il cadavere di chi è stato ucciso emetta sangue in presenza dell’assassino, perché nel sangue del morto è ancora presente, seppure in modo nascosto, una certa quantità di senso che torna a risvegliarsi quando sente la vicinanza dell’aggressore; o l’efficacia del misterioso “unguento armario”, grazie al quale si può risanare la ferita di una persona lontana medicando l’arma che l’ha provocata, come se lo spirito rinchiuso nella ferita acquistasse fiducia sentendo la cura tramite l’aria; o può spiegare un celebre esempio ricordato in ogni libro di magia: un tamburo di pelle di pecora va in pezzi quando risuona un tamburo di pelle di lupo, per il risvegliarsi della paura provata dalla pecora quando era in vita. Sempre alla luce di questi principi è possibile comprendere le vere e proprie metamorfosi che si verificano in chi è morso da un cane rabbioso o dalle tarantole. In entrambi i casi, gli acri spiriti e gli umori introdotti dal morso inducono un’alterazione del temperamento e dell’immaginativa degli sventurati, nel cui organismo prende il sopravvento lo spirito dell’animale che li ha aggrediti.

Premonizioni e profezie

Anche fenomeni insoliti come profezie e premonizioni hanno una spiegazione naturale. L’aria, che è una specie di anima comune, è in contatto con i diversi spiriti racchiusi nei singoli individui e li mette in comunicazione fra di loro. Chi è dotato di spiriti molto sottili riesce a percepire anche i più lievi movimenti dell’aria, che annunciano eventi che stanno per verificarsi, e in tale modo è in grado di prevederli. Quando l’aria è serena e limpida, non turbata da venti e piogge, comunica meglio le proprie passioni e impressioni a chi dorme, il cui spirito è libero dalle consuete attività che lo distraggono e lo affaticano, e da tale condizione hanno origine i sogni premonitori.

L'astrologia

Dopo un periodo giovanile in cui aveva condannato gli astrologi, Campanella riconosce che, fra molte dottrine false e superstiziose, introdotte soprattutto dai testi arabi medievali, si può rintracciare un’“altissima sapienza”. Egli mostra la più grande attenzione per gli aspetti celesti collegati con mutamenti generali. A partire dal 24 dicembre 1603, e per i seguenti duecento anni, le “grandi congiunzioni” dei pianeti superiori Giove e Saturno (vale a dire il loro incontro nel medesimo segno zodiacale) si sarebbero verificate nei segni di fuoco, come ai tempi della nascita di Gesù Cristo e dell’impero di Carlo Magno, preannunciando un profondo rinnovamento politico e religioso.

Ma Campanella è interessato anche alla genetliaca, vale a dire a quella parte dell’astrologia che riguarda gli oroscopi individuali. Il problema più delicato riguarda il rapporto fra il condizionamento astrale e le scelte umane. A questo proposito Campanella prende le distanze da posizioni deterministiche, affermando che gli influssi celesti riguardano soltanto le parti corporee dell’individuo, non la sua anima immateriale e divina, per cui l’uomo ha sempre la possibilità di compiere libere scelte, dominando con la ragione le proprie inclinazioni e passioni, secondo quanto affermava un famoso aforisma astrologico: “il sapiente dominerà le stelle”.

Le nuove profezie e la morte

In occasione della sospiratissima nascita del futuro Re Sole, nel 1638, Campanella, a 70 anni, riprende le prospettive profetiche a lui care e compone un’ispirata Ecloga latina nella quale torna a esprimere la fiducia nell’approssimarsi di un’epoca rinnovata, in cui gli uomini si riconosceranno fratelli in quanto figli di uno stesso padre. Un anno dopo, nel 1639, egli muore, colto da tristi presagi per l’approssimarsi di un’eclisse solare, dopo avere invano cercato di sventarne le minacce.

Morire da filosofi: ateismo e libertinismo in Giulio Cesare Vanini

Nella Francia del XVII secolo essere ateo significa macchiarsi di un grave reato politico, oltre che religioso. All’epoca, infatti, il re è tale per diritto divino; dunque, negando l’esistenza di Dio, si delegittima anche l’autorità del sovrano. Questo è il clima, storico e culturale, nel quale si compie la parabola intellettuale e umana di Giulio Cesare Vanini.

Nato nel 1585 a Taurisano, in provincia di Lecce, da famiglia agiata, Vanini compie studi giuridici a Napoli; si laurea in legge ma nel frattempo entra nell’ordine dei carmelitani, spostandosi poi a Padova per seguire i corsi di teologia presso lo Studium Generale dei carmelitani. Punito, per ragioni tuttora poco chiare, con il trasferimento nella sperduta Terra di Lavoro in Campania, Vanini fugge rifugiandosi a Venezia, dove si converte all’anglicanesimo (luglio 1612). Ben presto, tradito nelle aspettative si riavvicina alla Chiesa cattolica, ma le trattative segrete vengono scoperte e Vanini arrestato. Riesce a fuggire e comincia una vita di peregrinazioni: è a Londra, Bruxelles, Parigi, dove decide di rompere definitivamente i ponti con la Chiesa cattolica (1615) e di cercare protezione negli ambienti di corte e nei circoli libertini. È del 1616 infatti la pubblicazione del De admirandis naturae arcanae, la sua opera più spregiudicata e apertamente ateistica. Condannata dalla facoltà di teologia della Sorbona, l’opera avrà un rapido ed enorme successo presso gli ambienti parigini. Lascia quindi definitivamente l’abito talare e si rifugia in incognito a Tolosa, dove tuttavia viene arrestato dalla polizia. Accusato prima di magia e poi di ateismo, Vanini viene condotto al patibolo nel febbraio del 1619 e giustiziato: “Andiamo allegramente a morire da filosofo”, avrebbe detto alle guardie che vennero a prelevarlo in cella.

Rottura e continuità con il Rinascimento

Da una parte Vanini demolisce il mito dell’antropocentrismo, attacca i principi del platonismo attaccando i principi del platonismo nella sua versione cristiana e sradicando l’idea di un universo armonico e finito, avente al vertice Dio, dalll’altra egli sviluppa e radicalizza i temi, propri del Rinascimento italiano, del naturalismo, dell’erudizione e del ritorno all’antichità. Vanini teorizza una natura materiale e autonoma nei suoi principi fondamentali (moto e quiete). Non c’è spazio, in questo quadro, di un Dio creatore e di una provvidenza che assiste finalisticamente l’uomo. L’universo è dunque autonomo, eterno, senza inizio né fine, ma è anche perfetto e perfettibile, proprio per la sua imperfezione. Tutto è materia vivente e vivificatrice, senza gerarchie e livelli di realtà, poiché la materia di corpi terreni e corpi terrestri è la stessa. Date queste premesse, va da sé che il pensiero vaniniano ha una forte carica antiteologica che determina uno smantellamento delle categorie del pensiero religioso: le tradizionali prove dell’esistenza di Dio, i dogmi della teologia, il testo biblico e le sue storie così come le gerarchie angeliche e la stessa idea di un mondo sovrasensibile, tutto ciò è sistematicamente demolito, ogni relazione tra Dio e il mondo viene negata. I miracoli, le profezie, le divinazioni, gli oracoli, le apparizioni angeliche e divine sono tutte falsità, finzioni, menzogne che tocca al filosofo smascherare. Tutto l’apparato concettuale del medioevo e del Rinascimento è messo in crisi, facendo ricorso a una ragione antidogmatica e a una spregiudicatezza libertina che ha tutto il sapore e l’energia intellettuale delle Lumières radicales della seconda metà del Seicento e dei primi del Settecento. E in effetti il pensiero illuminista si alimenterà del radicalismo di Vanini, che a metà secolo si sviluppa soprattutto attraverso gli scritti clandestini, in cui la citazione vaniniana è un tópos ricorrente e dei quali il Theophrastus rediviva può essere considerato la summa.

TESTO

T7: Giulio Cesare Vanini, Le religioni sono imposture