2. Blaise Pascal

La Pascalina, 1645, Parigi, Musée des Arts et Métiers

2.1 La formazione scientifica

Figlio di un magistrato di grande cultura e con uno spiccato interesse per le scienze esatte, il giovane Blaise Pascal (1623-1662) nel 1631 segue il padre a Parigi, dove partecipa attivamente alle discussioni scientifiche organizzate dal filosofo e matematico Marin Mersenne (1588-1648). Per Pascal, anche dopo la conversione religiosa, la scienza resterà sempre una “scuola di rigore” per la chiarezza e la correttezza logica dell’argomentazione. I suoi primi contributi scientifici riguardano la geometria: l’esordio di Pascal è il breve Saggio sulle coniche, scritto all’età di sedici anni. Fin da questo primo lavoro si può rilevare la differenza di metodo che separa l’indagine scientifica di Cartesio da quella di Pascal. Quest’ultimo contrappone il ricorso all’esperienza e l’intuizione dei primi principi al formalismo dell’algebra cartesiana: l’indagine sulla natura e l’evidenza dei risultati sperimentali si impone sulla pretesa di qualsiasi costruzione a priori dell’ordine del mondo.

Di rilievo sono anche i contributi alla fisica. Nel verificare l’esperimento di Torricelli sul vuoto, Pascal formula come ipotesi, nelle Nuove esperienze concernenti il vuoto (1647), la possibilità sperimentale dell’esistenza del vuoto, in netto contrasto con la teoria aristotelica dell’horror vacui, secondo cui la materia rifugge il vuoto riempiendolo costantemente.

Mentre Cartesio dimostra a priori l’impossibilità del vuoto in natura, Pascal ricorre a un’indagine che si basa sull’esperienza: con l’esperimento del Puy de Dôme (nella catena montuosa del Massiccio Centrale, nell’attuale Francia centro-meridionale) ripete più volte e in diversi contesti gli esperimenti di Torricelli, confermando l’ipotesi che la pressione atmosferica si trasmette in modo uniforme in tutte le direzioni e che c’è un legame tra il livello di un liquido contenuto in un barometro e la pressione stessa (al crescere dell’altitudine, la pressione diminuisce).

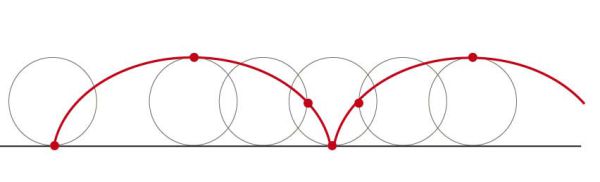

Pascal si dedica inoltre alla matematica: oltre all’invenzione della prima macchina calcolatrice, la cosiddetta “pascalina”, si occupa di analisi infinitesimale, proseguendo gli studi sulla cicloide semplice o roulette, e di calcolo delle probabilità, che sviluppa, in contatto con Fermat, nel Trattato sul triangolo aritmetico (pubblicato postumo nel 1645).

Torricelli e gli esperimenti sulla pressione atmosferica

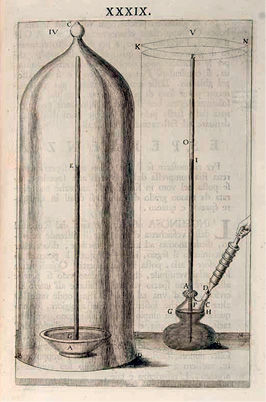

Matematico e fisico, assistente di Galileo Galilei negli anni del confino di Arcetri, Evangelista Torricelli (1608-1647) succede al maestro nell’incarico di matematico e filosofo del granduca di Toscana. È autore di studi importanti sulla balistica, sull’ottica, sulla geometria dei solidi (sfera e cicloide). La sua fama tuttavia è legata in particolare agli esperimenti sul vuoto e sulla pressione atmosferica. La dottrina aristotelica negava l’esistenza in natura del vuoto, animata dal principio dell’horror vacui. Torricelli esegue nel 1644 un esperimento, di cui dà conto in una lettera al matematico Michelangelo Ricci nel giugno dello stesso anno, con il quale dimostra l’esistenza del vuoto e della pressione atmosferica. Il barometro (così sarà definito da Boyle nel 1665) di Torricelli era composto da un tubo in vetro chiuso ad una estremità, e che una volta riempito di mercurio veniva capovolto e posto verticalmente in una bacinella contenente a sua volta mercurio. Il mercurio nel tubo tende ad abbassarsi in modo che la sua pressione idrostatica sia pari a quella atmosferica che agisce sul mercurio della bacinella. È così possibile rilevare la pressione dell’atmosfera tramite la misurazione dell’altezza della colonna di mercurio nel tubo.

L’esperimento barometrico di Torricelli da “Saggi di naturali esperienze fatte nell’Accademia del Cimento...” di Lorenzo Megarotti, tav. XXXIX, Firenze, Cocchini, 1667, Collezione privata

L’esperimento di Torricelli darà il via a una lunga serie di studi sulla pressione atmosferica in tutta Europa e vedrà schierati su due fronti i fautori della teoria classica aristotelica, o “plenisti”, e i sostenitori dello scienziato italiano, o “vacuisti”. Tra questi un ruolo di rilievo ha Pascal, che con l’esperimento del Puy du Dome dimostrerà in maniera definitiva la correttezza della teoria di Torricelli.

2.2 Metodo, valori e limiti della conoscenza scientifica

Nell’impostazione delle sue ricerche, Pascal accetta dal cartesianesimo il dualismo tra spirito e materia. In esso trova una giustificazione per l’autonomia delle ricerche fisico-matematiche rispetto allo studio dell’anima. Sempre in accordo con Cartesio, Pascal ritiene che nelle ricerche scientifiche il ricorso all’autorità dei filosofi precedenti sia inutile, dato che tutte le scienze dipendono dall’esperienza. La critica al principio di autorità si trova nel Frammento di prefazione al Trattato sul vuoto (1651): se può valere nel campo di discipline come la storia, il diritto o la teologia, il principio di autorità non ha alcun valore in quelle scienze che hanno per oggetto l’esperienza e il ragionamento, come la matematica, la geometria, l’architettura e la fisica. In accordo con Francis Bacon, Pascal deduce la verità di queste discipline dal tempo e dalla fatica della ricerca.

LETTURE

Francis Bacon

Dal particolare ai principi generali

Viene rifiutata la pretesa cartesiana di dedurre le proprietà della natura dai principi generali della materia e del movimento: è a partire dai dati particolari che lo scienziato deve risalire fino ai principi che regolano il corso dei fenomeni. Il ricercatore ha il dovere di formulare ipotesi, ma deve anche essere disposto ad abbandonarle immediatamente, qualora esse vengano contraddette dai fatti. Tenendo conto della verifica sperimentale, Pascal elabora un metodo basato su un procedimento dimostrativo il cui modello gli è offerto dalla geometria.

Tre sono i punti fondamentali su cui si fonda il metodo:

(1) definizione chiara dei termini impiegati;

(2) proposizione di assiomi, cioè di principi primi autoevidenti che stanno alla base della dimostrazione;

(3) sostituzione nella dimostrazione dei termini definiti con le rispettive definizioni. La geometria conosce le vere regole del ragionamento e si arresta solo di fronte a concetti come tempo, spazio, maggiore e minore, uguaglianza. Questi termini, detti “primitivi” nella terminologia di Pascal, non sono ulteriormente definibili; essi sono intelligibili solo con il ricorso all’esprit, che in questo contesto indica un’attività intuitiva che esula dall’attività scientifica.

L’ideale dell’honnête homme

Come il XXI secolo è nato sotto il segno della civiltà dell’informazione e della comunicazione, così il XVII secolo è stato giustamente definito il “secolo della conversazione”. Honnête homme, honnêtes gens; da non confondere con una riduttiva definizione legata all’onestà, questi termini rimandano piuttosto a una immagine ideale della vita sociale francese: come comportarsi in società, con le regole e le astuzie dell’uomo di corte e da salotto, mostrando qualità che vanno dalla raffinata esibizione della cultura scientifica e filosofica (mai troppo approfondita per non annoiare), alla dissimulazione, sino all’esplicita adulazione. Per rendersi conto dell’importanza dell’arte della conversazione nel Seicento, basterebbe passare in rassegna gli innumerevoli trattati sull’arte di conversare, l’arte di vivere, di comportarsi: l’honnête homme è il segno della presa di coscienza di quello che per noi oggi è normale, e cioè che una società non è circoscrivibile solo a come essa è, ma è anche, e in questo caso soprattutto, definibile in base a come si rappresenta. Nel Seicento, la rappresentazione sociale dell’honnête homme ne è il modo sublime. Le fonti di questi trattati risalgono ad autori antichi, come Seneca, o al notissmo Baldassare Castiglione (Il cortigiano, 1528), allo spagnolo Guazzo (La civil conversazione, 1574) sino a Montaigne (Sull’arte di conversare, III, viii) e a certi passi di quella raccolta di consigli su come comportarsi in società che è l’Oracolo manuale e arte di prudenza del gesuita spagnolo Baltazar Gracián (1601-1658).

Descritto nei suoi comportamenti sia da aristocratici come Antoine Gombou, chevalier de Méré (Conversazioni, 1668), sia da ricchi borghesi come Nicolas Faret (L’arte di piacere alla corte, 1630), l’honnête homme possiede, e deve mostrare di possedere, tutte quelle qualità che piacciono al bel mondo: saper conversare con eleganza, essere elegante, profondo ma mai grave, serio ma non serioso, buon conoscitore delle danze e delle arti; deve insomma essere aggiornato su tutto. Avere “des clartés de tout”, scrive Molière non senza ironia, è consentito persino alle donne (Femmes Savants, III). L’honnête homme deve mostrarsi sempre a proprio agio, tutto gli è facile e naturale; ha tatto e delicatezza ma non mostra mai segnali di debolezza e non cede alle passioni, se non per calcolo. Capace sempre di saper fare una corte discreta e mai esibita, ha come ideale di saggezza e comportamento la misura, il giusto mezzo e la moderazione. Egli incarna insomma l’ordine sociale, religioso, politico. Ma non solo in un senso banalmente conservatore: è l’espressione di una breve luna di miele tra il potere e un soggetto che, costringendosi sempre a piacere e a nascondere la propria soggettività, nella cultura filosofica e nella scienza pare dilagare senza freni. Da cittadino di corte (sotto il regno di Luigi XIII e Luigi XIV), egli si fa anche figura politica: la rappresentazione vivente di un mondo e delle sue regole di vita che si situa tra le rivolte contadine e feudali d’inizio secolo e le prime comparse delle rivendicazioni individualiste e borghesi di fine secolo. Ma l’honnête homme è anche un uomo onesto? Per i teorici borghesi, certamente. Per gli scrittori della nobiltà si scorge sempre una piega tra l’uomo e la sua messa in scena che lascia presagire la possibilità di crepe, come una spia di future rivendicazioni sociali. Infine, e non potrebbe essere diversamente, l’honnête homme è anche una figura che va ben oltre i trattati sui codici di comportamento e si aggira, esplicitamente o in modo sommesso come nel Misantropo di Molière, nei salotti letterari, in particolare quello dell’Hôtel de Rambouillet, e nella loro letteratura (La Rochefoucauld, Malherbe, Racan, Madame de La Fayette, Madame de Sévigné). L’aspetto narrativo dell’honnête homme, nella sua forma più sofisticata, risuona persino nelle diciotto lettere che compongono le Provinciali di Pascal, sia nello stile piano che le rese celebri “dalla Sorbona ai salotti”, sia in certe pagine che contrappongono le riflessioni teologiche tra i dotti gesuiti e molinisti parigini, da una parte, e dall’altra il prudente atteggiamento di dissimulata neutralità tanto del protagonista, Montalte, quanto del provinciale, destinatario di semplici missive dietro le quali si agitavano i più scottanti temi teologici dell’epoca.

Le scienze e l’infinito

Tutto quanto la geometria propone è perfettamente dimostrabile, ma nemmeno la geometria può definire e dimostrare tutto: essa rappresenta solo una possibilità di perfezione cui gli uomini possono pervenire.

Dopo un periodo dedicato alla vita di corte, Pascal ritorna nel vivo del dibattito scientifico con i lavori sulla cicloide semplice, mostrando un particolare interesse per le questioni legate ai fondamenti epistemologici delle scienze esatte. Allo scienziato è preclusa la conoscenza assoluta, dal momento che non può cogliere con gli strumenti dell’analisi scientifica gli elementi primi della realtà. Lo stesso continuo progresso delle scienze, testimonianza del loro carattere provvisorio e incompleto, ci fa riflettere sulla presenza dell’infinito. Tutte le scienze, non solo la matematica, ci pongono di fronte all’infinito, dal momento che tutte non conoscono termine alle loro ricerche. La struttura “aperta” del sapere scientifico non ammette limiti: esatto contrario della metafisica che è per Pascal un sapere chiuso e definitivo. La critica alle pretese “totalizzanti” della scienza aumenta con il crescente coinvolgimento di Pascal nel dibattito etico-religioso del tempo.

La cicloide semplice è generata da un punto appartenente ad una circonferenza che rotola su di una retta

2.3 Le Provinciali

Un’intensa esperienza mistica (la cosiddetta “notte di fuoco” del 23 novembre 1654) riaccende gli interessi spirituali di Pascal riavvicinandolo al giansenismo, movimento al quale, spinto dal fascino del rigore etico e dall’ideale ascetico, si era già legato in gioventù. Quella di un Pascal “mistico” che soppianti il Pascal “scienziato” è, però, una distinzione storiografica da rivedere. Gli ambiti sono distinti ma le strutture epistemologiche appaiono trasversali e universalmente valide: il metodo geometrico rimane infatti come architrave di ogni argomentazione, anche nelle dispute sulla grazia e nelle riflessioni aforistiche che verranno poi raccolte nei Pensieri.

Frontespizio da Louis de Montalte (pseudonimo di Blaise Pascal), “Le Provinciali”, Amsterdam, 1657, Parigi, Bibliothèque Nationale de France

Gesuiti contro giansenisti

L’interesse per le teorie di Giansenio e dei suoi seguaci porta Pascal a rifugiarsi, nel 1655, presso la comunità di Port-Royal, dove partecipa in prima persona alla disputa tra gesuiti e giansenisti sul problema dell’interpretazione del peccato originale, della grazia, e del rapporto fra predestinazione e libera volontà umana. Nel 1653 cinque proposizioni, estratte dall’Augustinus di Giansenio, erano state condannate da Innocenzo X. I teologi vicini a lgiansenismo avevano difeso la dottrina della grazia sostenuta in quel testo, incontrando una crescente ostilità da parte delle autorità ecclesiastiche e in particolar modo degli ambienti gesuiti. Nel 1656 Arnauld è censurato dalla Sorbona per aver sostenuto posizioni riconducibili alla dottrina giansenista della grazia: criticando il teologo si vuole colpire l’intero gruppo di Port-Royal.

Questo è il clima nel quale Pascal scrive le Lettere provinciali (1656-1657): diciotto lettere con cui il filosofo francese si propone di difendere la comunità giansenista dalle accuse di eterodossia, dovute, a suo parere, a un’interpretazione troppo vincolante dei concetti di predestinazione e grazia. Da qui prende l’avvio una critica serrata nei confronti dei gesuiti: alla Compagnia di Gesù Pascal muove l’accusa di lassismo morale, che deriva dall’artificiale distinzione tra i concetti di grazia “sufficiente” (donata da Dio a tutti gli uomini e che questi possono rendere efficace o meno, senza necessità di un intervento divino) e grazia “efficace” (quella che determina effettivamente la volontà all’azione che Dio dona a pochi e che è, per Pascal, la grazia autentica) e dall’invenzione di cavilli che permettono di addolcire la severità morale dei testi sacri. Negli Scritti sulla Grazia, contemporanei alle Provinciali ma rimasti allo stato frammentario, il filosofo francese sostiene che solo la grazia efficace è in grado di muovere la volontà con una forza maggiore di quella che la inclina, dopo la caduta del peccato originale, verso i piaceri terreni.

Il richiamo all’iniziativa divina, tuttavia, non toglie che alla speculazione teologica e morale sia richiesta la stessa chiarezza e lo stesso ordine logico propri del pensiero razionale. È il rigore appreso dal metodo scientifico a dettare le parole di Pascal: “I nomi sono inseparabili dalle cose. Una volta affermata la parola di grazia sufficiente, avrete un bel dire che intendete con ciò una grazia che è insufficiente: non sarete creduti”. (Provinciali, Seconda Lettera). Nel nome di un falso cristianesimo universale, i gesuiti abbandonano, secondo Pascal, il senso originario dei precetti cristiani, modificandolo per poter accontentare le esigenze terrene dei credenti. Per quanto riguarda il movente dell’azione morale, ai gesuiti viene imputato di annullare la paura dell’inferno, sostituendola con le attività terrene. Essi poi privilegiano l’esteriorità dei riti sulla ricerca interiore del divino: in questo modo permettono, a chi in vita non ha mai veramente amato Dio, di goderne per l’eternità, semplicemente in quanto hanno seguito riti e regole.

Altro bersaglio polemico di Pascal sono i molinisti (una corrente di pensiero che trae ispirazione dalle teorie di Luis de Molina), che pretendono di poter prescindere dalla caduta dell’uomo e basano la possibilità della salvezza non sull’imperscrutabilità della grazia, ma unicamente sulla natura. Il Dio dei molinisti, così come il “Dio dei filosofi” di Cartesio, cioè l’autore e il fondamento primo delle verità dei numeri e degli assiomi della geometria, è tanto lontano dalla tradizione cristiana quanto l’ateismo. Cercare di dimostrare razionalmente l’esistenza e l’infinità di Dio significa essere deisti, cioè negare di fatto quelli che sono i fondamenti della rivelazione cristiana: lo “scandalo della Croce” e il mistero imperscrutabile della redenzione.

Il giansenismo

Il movimento culturale e religioso del giansenismo prende nome dal riformatore religioso Giansenio (1585-1638), e si rifà in particolare alla sua opera Augustinus, pubblicata postuma nel 1640 a Lovanio. In essa Giansenio esamina il pensiero di Agostino d’Ippona per ritrovare le sue vere tesi sulla grazia, oggetto di dibattito nella Chiesa antica così come nella teologia dei protestanti suoi contemporanei.

Louis Duthielt, Ritratto di Giansenio (Cornelis Otto Jansen), XVII sec.

Versailles, Mesée National du Château

Nell’Augustinus, Giansenio propone una dottrina della grazia, della predestinazione e della libertà che si avvicina alla posizione dei calvinisti, suscitando scandalo per la sua proposta di assorbirla nella dottrina cattolica. Giansenio sostiene che occorre abbracciare la fede con abbandono e fiducia nel mistero divino, senza volerla sottoporre a un esame critico o filosofico. L’analisi filosofica razionale non è compito del religioso, né del fedele che si rifanno invece entrambi alla memoria e all’esempio conservati dalla tradizione.

Secondo la teoria della grazia di Giansenio, dopo il peccato originale l’uomo ha perso la libertà, che era invece posseduta da Adamo il quale poteva vivere e perseverare nella giustizia originale. Tuttavia è inevitabile per l’uomo cadere nel peccato, perché la volontà divina ha disposto che l’uomo viva nel peccato, e che la salvezza non sia né comune né disponibile per tutti.

L’unica libertà che veramente resta all’uomo è quella di astenersi dal commettere il male: questo però non è un merito, come sostiene la dottrina cattolica, ma una scelta di giustizia che non porta alla salvezza dell’anima come premio.

Dio ha riservato la grazia, ossia la salvezza dell’anima, solo a un ristretto numero di predestinati, che la otterranno indipendentemente dalle loro azioni. La scelta di Dio è imperscrutabile: nessuno può sapere se gli è riservata la grazia, può solo comportarsi rettamente per seguire la giustizia ovvero l’astensione dal male volontario.

Per Giansenio l’uomo è predestinato e nulla può mutare il suo destino, che tuttavia gli rimane ignoto. Non esiste quindi una vera e propria libertà umana, se non dall’aggressione diretta delle forze terrene. Cristo è morto solo per i predestinati al cielo e soltanto essi ricevono la grazia. L’uomo può solo scegliere tra una o un’altra azione buona o cattiva, ma non può uscire dal cerchio del bene o del male in cui è rinchiuso.

Lo scontro sull’ Augustinus e le condanne

La pubblicazione dell’Augustinus, che ottiene immediato successo, è origine di una lunga serie di dibattiti polemici e di interventi di condanna nei confronti di Giansenio, e dei teologi che accettano le sue tesi, da parte delle autorità ecclesiastiche e politiche.

Arnauld, Quesnel, Nicole e tutta la comunità di Port-Royal accettano comunemente il giansenismo, pur senza rivendicarlo pubblicamente, e Port-Royal ne sarà per più di 50 anni il principale centro di diffusione e riferimento.Tra le polemiche più lunghe e complesse vi è quella sulle cinque proposizioni di Giansenio. Nel 1650 l’episcopato francese, infatti, richiede al papa un giudizio su cinque tesi estratte dall’Augustinus.

Giansenisti e antigiansenisti le esaminano e discutono a Roma per due anni. Alla fine nel 1653 papa Innocenzo X condanna le cinque proposizioni come eretiche. I giansenisti replicano, guidati da Arnauld, che le cinque proposizioni sono eretiche, ma che né Giansenio, né alcun suo seguace le ha mai sostenute. Vescovi e teologi riesaminano le cinque tesi e nel 1654 dichiarano che sono state realmente insegnate da Giansenio. I giansenisti rispondono sostenendo una “questione di fatto”, ovvero che dal punto di vista di Giansenio quelle tesi non sono eretiche, benché lo siano “di diritto” per la dottrina cattolica: quindi il credente cattolico non è obbligato a respingerle.

Per stroncare definitivamente le discussioni papa Alessandro VII impone a tutti i credenti nel febbraio 1665 un formulario di sottomissione al suo giudizio, che implica la condanna delle cinque proposizioni. Tuttavia alcuni giansenisti si rifiutano di sottoscriverlo, mentre Pierre Nicole sostiene, nelle Lettere sull’eresia immaginaria, che questa scomunica è di fatto nulla e che il papa non è infallibile nelle questioni in cui si discute il suo magistero.

Nonostante queste polemiche il giansenismo continua a ottenere successo grazie alla propaganda fattane nei libri di Quesnel, erede spirituale di Arnauld. La storia del giansenismo si chiude solo nel 1713, con la condanna da parte di papa Clemente XI di 101 proposizioni tratte dai volumi di Quesnel, ridotto così al silenzio.

La logica di Port-Royal

Giansenismo e filosofia a Port-Royal

Il refettorio. Copia di un’incisione di Louise Madeleine Cochin, da “L’Abbazia di Port-Royal”, 1710 ca., Versailles, Musée National du Château

La scuola di Port-Royal è costituita da una comunità di filosofi, teologi e grammatici che dal 1636 sono ospitati nell’abbazia di Port-Royal-des-Champs, nella valle di Chevreuse, a dieci chilometri da Versailles. Riformata dal 1609 dalla badessa Jacqueline Arnauld, l’abbazia diviene un centro di vita religiosa e di studi per le monache. Dal 1643 Port-Royal ospita anche le petites écoles, scuole per giovani e fanciulle affidati alla cura dei “solitari”, o “signori” (messieurs), nome dato alla comunità degli studiosi presente nel monastero. I “signori” di Port-Royal si dividono tra insegnamento e studio filosofico, logico e grammaticale, trasferendosi anche nel nuovo monastero, creato nel 1633 al centro di Parigi e che diventa ben presto il principale centro di diffusione del giansenismo in Francia. La loro collaborazione dura fino al 1709 quando l’abbazia è rasa al suolo per le persecuzioni proprio contro il giansenismo.

Port-Royal è un centro di riflessione critica in cui ogni studioso approfondisce una disciplina particolare, ma tutti si rifanno a uno stile filosofico comune: essi intendono ridurre i principi etici e filosofici a un insieme di norme chiare e semplici, e vogliono elaborare criteri razionali che guidino la conoscenza e il giudizio critico.

LETTURE

Aristotele

Vol.1

La Logica o Arte del pensiero

Le personalità più rilevanti di Port-Royal sono Antoine Arnauld (1612-1694, fratello della badessa), Claude Lancelot (1615-1695), e Pierre Nicole (1625-1695), dalla cui collaborazione derivano i due trattati filosoficamente più importanti della scuola, la Grammatica (1660) e la Logica (1662).

La Logica o Arte del pensiero di Arnauld e Nicole è un trattato sistematico che riorganizza in modo completamente nuovo i principi logici riducendoli a pochi elementi essenziali e alla descrizione delle loro conseguenze. La logica di Aristotele e la sillogistica vengono ritenute superflue alla “buona” logica.

La logica è definita “arte di ben condurre la propria ragione nella conoscenza delle cose”, ed è quindi un metodo ordinato di analisie controllo delle operazioni effettive della mente sui dati dell’esperienza, e non semplicemente tra termini ed elementi puramente formali: è dunque un’“arte” e non un insieme di regole normative come la sillogistica, che pretende di stabilire come dovrebbe funzionare un ideale ragionamento perfetto.

Le operazioni effettive della mente sono quattro: concepire, giudicare, ragionare, ordinare. A esse corrispondono le quattro parti della Logica.

Nella prima parte è analizzata la concezione e classificazione delle idee, intese come termini primitivi. La seconda parte esamina il giudizio, operazione in cui si congiungono due idee per valutare se siano compatibili tra loro: ovvero per affermare se una si può dire dell’altra, come quando si dica “un uomo (prima idea) è mortale (seconda idea)”. Il giudizio si esprime solo con il linguaggio, e quindi questa parte esamina l’organizzazione del linguaggio in frasi, proposizioni, verbi e concatenazione delle parole.

La terza parte della Logica esamina il ragionamento, che Arnauld e Nicole intendono come un’operazione attraverso la quale la mente collega due giudizi e ne trae delle conseguenze. In questa parte è esposta tutta la dottrina tradizionale dei sillogismi, sulla quale la Logica è tuttavia molto critica, giudicandola sterile in quanto puramente formale.

La quarta parte della Logica esamina il metodo con cui la mente dispone gli argomenti e le conoscenze per ragionare nel modo migliore. Essa definisce i limiti della ragione e studia il metodo delle discipline storiche, ovvero quanta certezza si può attribuire a ogni ordine di conoscenza (le scienze, i problemi filosofici, il sapere su Dio e l’infinito).

Logica e grammatica

Il metodo e le analisi logiche di Port-Royal non avrebbero però un’importanza particolare se non fossero strettamente connesse alla grammatica e allo studio del linguaggio. Il valore eccezionale della Logica è nella sua stretta dipendenza dalla Grammatica e dal sistema che esse costituiscono.

Questa concezione unitaria è il centro di un sistema di pensiero che si fonda sul presupposto che vi sia una corrispondenza formale, punto a punto, tra linguaggio, pensiero e realtà. Questo significa che le categorie reali di cui è fatto il mondo sono quelle stesse che esistono, di riflesso, nel pensiero umano, che rispecchia fedelmente la realtà. Il linguaggio umano, a sua volta, riflette e riproduce esattamente le categorie del pensiero. Ovvero esiste un’organizzazione parallela della realtà, del pensiero e del linguaggio che si rispecchiano a vicenda e derivano a catena l’uno dall’altro. Linguaggio e pensiero infine riflettono e manifestano l’ordine divino del mondo: dubitare della loro verità significa dubitare di Dio stesso.

2.4 I Pensieri: lo studio dell’uomo e il cristianesimo

A partire dall’esperienza mistica del 1654, il progetto di una difesa del cristianesimo impegna Pascal lungo tutto il corso della sua esistenza. Il lavoro rimarrà incompiuto e ne abbiamo testimonianza solo attraverso una serie di appunti pubblicati postumi con il titolo di Pensieri (Pensées). Nei Pensieri si trovano le riflessioni più significative di Pascal sulla natura dell’uomo, sulla sua condizione e sul rapporto con Dio.

Ritratto di Blaise Pascal, 1660 ca.

Innanzitutto il metodo: come strumento di indagine non si deve più fare riferimento a una generica ragione, ma al “cuore”, termine con il quale Pascal indica l’intuizione, in grado di cogliere i principi primi da cui la ragione procede per costruire le proprie argomentazioni. Facendo leva sul sentimento si è in grado di cogliere le sottili contraddizioni e le particolarità dell’esperienza umana che sfuggono all’indagine quantitativo-matematica che procede per dimostrazioni seguendo l’esprit de géométrie (“spirito geometrico”).

Esprit de géométrie e esprit de finesse

Un modello matematico non può comprendere interamente il mistero dell’uomo; bisognerà quindi fare riferimento a un altro modo di conoscere, l’esprit de finesse, ossia una peculiare disposizione che ci consente di intuire e di sintetizzare con un unico colpo d’occhio la vera realtà delle cose.

BOX

La disputa sulla grazie: Molina e Bañez

Questo discorso vale in particolare per l’analisi della natura umana: in questo campo la fiducia nelle illimitate capacità che l’uomo nutre nella conoscenza della natura vale poco o nulla. Bisogna dunque prendere coscienza di questa impotenza: a nulla serve la fuga nel divertissement (“divertimento”), cioè nell’inconsapevole ricerca di distrazioni mondane. Per quanto si dibatta nei piaceri dell’esistenza, l’uomo resta inappagato dinanzi al mistero della sua esistenza.

TESTO

T4: Blaise Pascal, La differenza tra lo spirito di geometria e lo spirito di finezza

ESERCIZIO

E6: Pascal

Epitteto e Montaigne sono i riferimenti, opposti ma complementari, a cui Pascal si rifà per rappresentare i due lati della natura umana, sospesa tra le aspirazioni al divino del primo e lo scetticismo del secondo sulla condizione dell’uomo e sulla possibilità di elevarlo a oggetto di una comprensione sistematica e completa. La “miseria” dell’uomo è riscattata dalla coscienza che l’uomo ha di essa. Lo scacco delle scienze ci pone di fronte alla nostra debolezza e alla ridicola e cieca fiducia nella razionalità.

Ogni minima variazione di quell’ordine della natura che ci illudiamo di poter ridurre a legge può annientarci. Ma la nostra dignità, come insegna Epitteto, sta proprio nel riconoscere questo stato miserevole. Questo è il significato delle parole di Pascal quando afferma che “l’uomo è una canna, la più fragile di tutte, ma è pur sempre una canna che pensa”. Il superamento della ragione e dei suoi limiti è operazione che la ragione stessa deve eseguire, come atto di onestà intellettuale. Solo la religione cristiana, con la dottrina del peccato originale e della caduta, è in grado di fornire una spiegazione plausibile a questa contraddizione: per la caduta l’uomo è misero, per l’originaria superiorità che gli deriva dal conoscere la sua debolezza egli è in grado di aspirare a superare tale miseria.

LETTURE

Epitteto e Marco Aurelio

Vol.1

Il nulla e il tutto

Nel momento in cui la svalutazione delle sue capacità raggiunge il culmine, la consapevolezza dei propri limiti porta l’uomo a riconoscere la presenza di un infinito, sia pure irraggiungibile, e a cercare di riscattare la sua condizione. Il concetto di infinito che Pascal trae dalle sue conclusioni matematiche e dalle moderne visioni cosmologiche e scientifiche lo porta ad alcune considerazioni che riguardano la posizione dell’uomo nell’universo e il suo destino. La doppia infinità, quella dell’infinitamente grande degli spazi cosmici e quella dell’infinitamente piccolo rivelata dall’osservazione degli organismi viventi, stringe l’uomo in una morsa obbligandolo a una posizione intermedia tra il nulla e il tutto.

LETTURE

Montaigne e le novità dello scetticismo moderno

L’angoscia che deriva all’uomo dal constatare la propria inesauribile aspirazione all’infinito è la molla che spinge Pascal a cercare un’altra spiegazione al mistero che lo circonda, a far appello alla carità, al cuore e alla grazia. Pascal si rivolge a questo uomo, conscio di una dignità perduta da riconquistare, ma scettico nei confronti della possibilità di arrivare a dimostrazioni razionali del sentimento religioso. Come soluzione viene proposto il recupero della tradizione cristiana, cioè il valore storico e l’autorità delle Sacre Scritture. La religione cristiana va interpretata come un fatto: essa richiede non solo una constatazione, ma anche una presa di posizione. Pascal invita tutti quegli uomini che, pur convinti della validità del cristianesimo, non trovano la fede, a rischiare, cioè ad azzardare una “scommessa” sul cristianesimo. Data l’assoluta inutilità di prove razionali sulla effettiva esistenza o inesistenza di Dio, Pascal presenta un’originale via di uscita. Abbandonato alla sua contingenza, ma anche forte di questa consapevolezza, il credente, come il giocatore, può calcolare tutte le probabilità: e la sproporzione tra il finito da scommettere (la vita terrena) e l’infinito da guadagnare sarebbe già motivo sufficiente alla ragione per accettare il rischio. Ma a entrambi è richiesto uno sforzo ulteriore in cui sta il vero segreto del gioco: la capacità di saper scommettere e di accettare il rischio che ogni scommessa comporta.

AMBIENTE CULTURALE

Un secolo complesso: il Seicento

Il Seicento è stato un secolo complicato, certamente per gran parte di coloro che lo hanno vissuto, ma anche per coloro che se ne sono occupati. Lo storico inglese Peter Burke ha osservato come gli studiosi del XVII secolo non abbiano a loro disposizione “alcuna etichetta convenzionale” generalmente accettata come quella di Rinascimento per il Cinquecento, o di Illuminismo per il Settecento. È vero, ma non è detto che sia uno svantaggio. Queste etichette sono spesso fuorvianti e sempre insufficienti per sintetizzare la complessità di un periodo storico.

Schiacciato fra due secoli “progressivi”, moderni o addirittura rivoluzionari, il Seicento non ha avuto per lo più una buona stampa. Secolo di crisi, “secolo di ferro”, di guerre, rivolte, oscurantismo, assolutismo e “rifeudalizzazione”, pseudopoesia, il Seicento appare, nel migliore dei casi, come una parentesi oscura, un contrattempo nel percorso trionfale di affermazione della modernità. In Italia ha a lungo pesato l’immagine manzoniana di un secolo “sudicio e sfarzoso”, segnato dal dominio straniero, dall’arroganza di una nobiltà inetta e retriva, dal conservatorismo culturale e sociale, dal controllo oppressivo della Chiesa controriformistica e dal tradimento di una borghesia mercantile e finanziaria che pure nel Cinquecento era sembrata ancora così dinamica. D’altra parte il fatto che l’Italia del Seicento avesse legato le sue sorti a una Spagna la cui declinación (“decadenza”) veniva lamentata dai suoi intellettuali più attenti già dall’inizio del secolo non è stato d’aiuto. Ma se si sceglie un altro punto di osservazione le conclusioni possono essere molto diverse e vedere nel Seicento un secolo di crisi, un secolo “tragico”, appare difficile. Il “secolo di ferro” diventa, almeno nella sua seconda parte, il Gran Siècle dell’egemonia politica e culturale della Francia di Luigi XIV, oppure il Gouden Eeuw (“epoca d’oro”) del primato economico e marittimo dell’Olanda, o, più modestamente, la Stormaktstid (“età della grandezza”) in Svezia, da Gustavo II Adolfo a Carlo XII. Visto da Parigi, Amsterdam o Stoccolma il Seicento appare meno tragico o malinconico di quanto non appaia se visto da Magdeburgo – città martire della guerra dei Trent’anni –, Madrid, o anche Milano.

Pieter Snayers, La battaglia di Diedenhofen, metà XVII sec., Vienna, Heeresgeschichtliches Museum

Posti di fronte a immagini così fortemente contrastanti, forse la migliore definizione del secolo è “età barocca”, non perché il barocco esaurisca la dimensione culturale di questo secolo, che è anche classicista e molto altro, ma perché questo termine, controverso fin nella sua etimologia e così spesso abusato nel linguaggio comune, si presta particolarmente bene a trasmettere l’idea di eccesso, inquietudine, irregolarità, stupore, illusione e, appunto, coesistenza degli opposti.

La decadenza mediterranea nella civiltà europea Queste immagini contraddittorie riflettono e amplificano – forse – un dato reale. Uno dei tratti caratterizzanti del Seicento è il compimento di quel sovvertimento degli equilibri europei – soprattutto a danno dell’Italia ma più in generale dell’Europa mediterranea – che era già implicito nell’apertura delle rotte oceaniche, ma che per tutto il Cinquecento non si era tradotto in atto.

I contemporanei hanno la netta percezione che qualcosa sia successo nei rapporti di forza fra l’Europa settentrionale e atlantica e quella mediterranea, ponte fra la cristianità e le altre civiltà dell’Eurasia, e anche per questo per secoli all’avanguardia nello sviluppo della civiltà europea.

L’ultimo quarto del secolo sembra il punto di svolta. L’Italia di fine Seicento appare come un paese povero che di fronte alla concorrenza sempre più aggressiva di Olandesi, Francesi e Inglesi ha abbandonato progressivamente tutti quei settori – della manifattura, del commercio e, in ultimo, anche della finanza – sui quali per secoli aveva costruito la sua prosperità. Ma l’Italia appare anche, e forse soprattutto, un paese culturalmente arretrato, ai margini della circolazione culturale che sempre più intensamente percorre l’Europa. Proprio mentre, tra Seicento e Settecento, si va costruendo un’idea di Europa legata a una ben precisa civiltà, benché internamente articolata in culture nazionali, l’Italia scivola in una posizione marginale. Non solo non riesce più a esportare i prodotti dei suoi artigiani, ma neppure idee e immagini.

Henri Testelin, Jean-Baptiste Colbert presenta i membri dell’Accademia Reale delle Scienze a Luigi XIV, 1667 ca., Versailles, Musée National du Château

Il rogo di Giordano Bruno, il 17 febbraio del 1600, e il processo e la condanna di Galileo Galilei da parte delle autorità ecclesiastiche, nel 1632-1633, sono diventati i simboli dell’interpretazione che imputa questo ripiegamento della cultura italiana essenzialmente all’azione repressiva della Chiesa controriformistica. Ma si tratta di una lettura semplicistica. Il complessivo declino italiano, relativo o assoluto che sia, non è certo addebitabile solo all’influenza nefasta dell’oscurantismo controriformista o della dominazione spagnola, come si pensava fino a mezzo secolo fa. La crisi italiana va compresa in un contesto almeno europeo e probabilmente mondiale. È parte di una crisi dell’antico asse che unisce il Mediterraneo all’Oceano Indiano: pur avendo costituito per millenni la spina dorsale dell’Eurasia, esso viene drammaticamente rimesso in discussione dalla “rivoluzione spaziale planetaria”.

La rivoluzione scientifica L’interpretazione pessimistica del Seicento appare particolarmente inadeguata se si guarda agli sviluppi intellettuali. La condanna di Galileo ha assunto il suo significato simbolico di precaria effimera vittoria dell’oscurantismo anche perché proprio in quei decenni la cultura europea stava vivendo una trasformazione radicale.

Si è cercato spesso di dimostrare, negli ultimi decenni, che la rivoluzione scientifica – così come la scoperta dell’America, la rivoluzione industriale o quella francese – non si sia mai verificata e che, in ogni caso, abbia avuto ben poco di rivoluzionario. Naturalmente non è difficile individuare prodromi e precursori che consentano di parlare di una lenta e progressiva evoluzione piuttosto che di un mutamento radicale e relativamente rapido. La scienza secentesca deve molto a quella rinascimentale che, a sua volta, ha legami profondi – rivendicati con orgoglio – con quella dell’antichità classica e – meno sottolineati – con il sapere medievale. Ma insistendo sulla continuità si rischia di smarrire l’essenziale, di perdere di vista il nuovo modo di considerare la natura che si impone in Europa in questa fase. Due nomi per riassumere questa nuova prospettiva sul mondo: il già citato Galileo – a riprova del fatto che alla metà del Seicento l’Italia aveva ancora qualcosa da dire in campo scientifico e filosofico oltre che artistico – e Bacone. Se ne potrebbero naturalmente nominare altri: Cartesio, Leibniz, Huygens, Boyle e, naturalmente, Newton, i cui Philosophiae naturalis principia matematica del 1687 rappresentano forse il frutto più compiuto della rivoluzione scientifica.

Nel complesso, l’unione del paradigma galileiano e del programma baconiano impone non solo un nuovo approccio alla conoscenza ma un nuovo rapporto fra uomo e natura, una duplice rivoluzione senza cui sarebbero impensabili la stessa rivoluzione industriale e i tre-quattro secoli di egemonia occidentale che seguiranno.

Il Leviatano e i suoi sudditi Per Filippo IV d’Asburgo viene coniata l’espressione “el Rey Planeta”; più aggiornato dal punto di vista astronomico, Luigi XIV sceglie di essere il “Re Sole”. Per Giacomo I d’Inghilterra – VI di Scozia – i re vengono giustamente “detti essi stessi dèi perché la loro autorità è il corrispettivo terrestre dell’onnipotenza divina”. Il Seicento appare comprensibilmente come il “plenilunio delle monarchie” nel quale il potere del sovrano, che si proclama assoluto, cioè non istituzionalmente circoscritto, conosce un limite solo nella legge divina e in quella naturale. Gli antichi stati repubblicani appaiono ormai realtà residuale e, all’interno di ogni regno, l’autonomia politica della nobiltà, delle città e delle chiese sembra sgretolarsi di fronte all’espansione degli apparati statali al servizio del sovrano.

Ma anche nel suo aspetto politico il Seicento si dimostra complesso e contraddittorio. Il potere dei re, nel suo concreto esercizio come nelle formulazioni teoriche, non raggiunge mai quel carattere assoluto che alcuni sovrani e alcuni pensatori vorrebbero attribuirgli. Nonostante l’ampliamento degli apparati finanziari, amministrativi, fiscali e militari, il re non può prescindere dalla collaborazione con la nobiltà e i ceti privilegiati, primo fra i quali il clero, la cui influenza sociale ed economica sul territorio è ancora molto forte.

Anonimo francese, Luigi XIV, Cancelliere di Francia dal febbraio all’aprile del 1672, presiede il Consiglio di Stato, XVII sec., Versailles, Musée National du Château

Inoltre la stessa teorizzazione della sovranità illimitata dello Stato, del Leviatano incarnato dal monarca, ha esiti ambivalenti. Il maestoso, articolato e complesso edificio della società medievale fatto di privilegi, di libertà al plurale, di autonomie gelosamente difese, di diseguaglianze che si ricompongono, almeno idealmente, in una provvidenziale unità organica, ne risulta distrutto. Nelle sue formulazioni più conseguenti e coerenti, l’assolutismo lascia di fronte al monarca, nella sua lontananza astronomica, una massa omogenea e atomizzata di sudditi. La società politica non appare più un corpo composto di corpi, ma una giustapposizione di individui, mossi solo da bisogni e paure.

Nel Seicento la società viene sempre più considerata e analizzata come un complesso di individui sostanzialmente uguali nei loro interessi e nei loro eventuali diritti, pochi o tanti che siano. Non a caso è in questa fase che nasce la statistica moderna. A interessare i primi “aritmetici politici”, come venivano chiamati, è innanzitutto ciò che è misurabile, la quantità della popolazione, il reddito, la capacità produttiva e contributiva della popolazione. In fondo è l’applicazione del metodo galileiano allo studio della società, un altro aspetto della rivoluzione scientifica che non cambia solo il modo con cui gli uomini immaginano il loro rapporto con il cosmo e la natura ma anche quello con cui immaginano e definiscono le loro relazioni reciproche.

Se vogliamo usare la terminologia dell’antropologo Louis Dumont, nel Seicento si profila la transizione da una società olistica, pensata cioè come un corpo organico, a una società individualistica, concepita come la semplice risultante delle interazioni fra individui.

LETTURE

Produzione e circolazione libraria

LETTURE

Donne: nuovi ruoli e nuovi spazi

LETTURE

Introduzione alla musica del Seicento

LETTURE

Geografia e cartografia