1. Il pensiero di Kant

Scuola di Anton Graff, Ritratto di Immanuel Kant, 1790 ca.

1.1 La rivoluzione kantiana

Kant ha proposto – come egli stesso afferma – una rivoluzione copernicana del pensiero: come Copernico aveva messo al centro immobile del sistema planetario il Sole, che prima era concepito come astro ruotante intorno al nostro globo assieme agli altri pianeti, così Kant ha proposto di stabilire il fondamento della conoscenza nel soggetto che conosce e non nell’oggetto conosciuto. Per Kant il problema di come il soggetto conoscente possa cogliere forme e leggi che esistono indipendentemente da esso, diventa il problema di come il soggetto conoscente pone queste forme e queste leggi. Ma – e qui sta la complessità della proposta kantiana – questa attività del soggetto non vanifica la realtà esterna (come se essa fosse una creazione soggettiva); al contrario vuole stabilire e garantire le sole possibilità di una conoscenza oggettiva e certa, salvo che le stabilisce entro certi limiti.

Il termine “critica” che appare nel titolo delle tre opere maggiori di Kant significa che si intende stabilire sino a qual punto noi possiamo dire di conoscere in modo sicuro, e tracciare i confini oltre i quali il nostro intelletto non possa affermare nulla. Ma, una volta stabiliti questi confini, Kant non dice affatto che, di quello che sta al di là di essi, non si possa parlare, o che in proposito non si possano avere idee o sentimenti, e di tale forza da guidare la nostra vita religiosa, morale o estetica.

TESTO

T1: Immanuel Kant, La rivoluzione “copernicana”del pensiero

ESERCIZIO

E1: Rivoluzione “copernicana”di Kant

Vita e opere

Immanuel Kant nasce a Königsberg nel 1724 e perviene alla stesura delle sue opere maggiori in età matura (la prima edizione della Critica della ragion pura è pubblicata quando egli, già celebre, ha 57 anni); tuttavia una lunga serie di speculazioni filosofiche, logiche, matematiche e fisiche prepara il suo pensiero critico. Tra gli studi giovanili sulle scienze naturali ricorderemo la Storia naturale universale della natura e teoria del cielo (1755), dove Kant anticipa un’ipotesi sulla formazione del sistema solare da una nebulosa originaria (ipotesi che sarà poi formulata da Pierre-Simon Laplace nel 1796), gli studi sui venti e sui terremoti, sul movimento e sulla quiete, nonché uno scritto sull’Ottimismo (1759), poi ripudiato.

In un secondo periodo abbiamo scritti di logica e matematica, un tentativo di dimostrazione dell’esistenza di Dio (1763), le Osservazioni sul sentimento del bello e del sublime (1764), una Ricerca del 1764 sul tema “se le verità metafisiche possano avere la stessa evidenza di quelle matematiche”. In questo periodo Kant si avvicina ad alcuni pensatori dell’empirismo inglese come Shaftesbury, Hutcheson e Hume, mentre si allontana dalle posizioni di Wolff nel 1765 con i Sogni di un visionario chiariti coi sogni della metafisica (1765), in cui si mettono in satira le visioni mistiche di Emanuel Swedenborg e si profila una riflessione sui limiti della ragione umana.

Altri temi del criticismo maturo sono già anticipati nel De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis (1770).

TESTO

T3: Immanuel Kant, Il “risveglio dal sonno dogmatico”

LETTURE

David Hume

ESERCIZIO

E11: Sonno dogmatico

Caroline von Keyserling, Cena in casa Keyserling dove Kant era precettore, 1782 ca., Monaco, Bayerische Staatsbibliothek

Nel 1781 appare la Critica della ragion pura, di cui viene data una seconda edizione (con sensibili mutamenti) nel 1787; come ponte tra le due versioni si pongono i Prolegomeni a ogni metafisica futura che si presenti come scienza (1783). Del 1785 è la Fondazione della metafisica dei costumi a cui fa seguito nel 1787 la Critica della ragion pratica. Nel 1790 appare la Critica del giudizio, nel 1793 La religione nei limiti della semplice ragione, nel 1795 Per la pace perpetua. Questa breve rassegna non comprende tutta la intensa produzione kantiana, né gli scritti postumi.

Verso la fine della sua vita Kant soffre di un declino delle proprie facoltà mentali, e dal 1798 non potrà più tenere i suoi corsi presso l’università di Königsberg. Muore nel 1804.

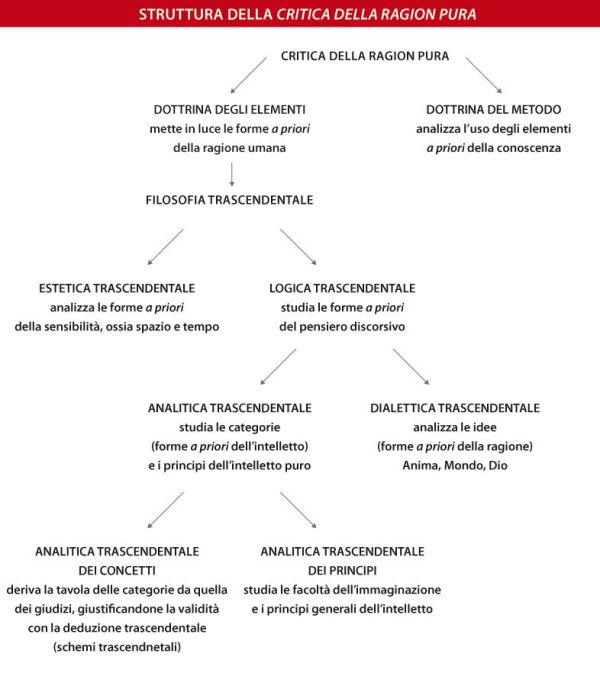

1.2 Ragione, intelletto, esperienza: la Critica della ragion pura

“In un genere delle sue conoscenze, la ragione umana ha particolare destino di venire assediata da questioni, che essa non può respingere, perché le sono assegnate dalla natura della ragione stessa, ma alle quali essa non può neppure dare risposta, perché oltrepassano ogni potere della ragione umana” (Prefazione alla prima edizione della Critica della ragion pura, IV, 7).

Questa facoltà umana, che Kant chiama ragione, tende a fare affermazioni su questioni che oltrepassano i limiti dell’esperienza sensibile e il suo “campo di battaglia” si chiama metafisica. A queste aspirazioni della ragione si oppone il fatto che ogni nostra conoscenza comincia con l’esperienza. Questo è un punto fondamentale per comprendere Kant. In una “confutazione dell’idealismo”, che egli aggiungerà alla seconda edizione (come pure in Prolegomeni, 13), Kant sottolinea che, se per “ idea-lismo” si intende che non vi siano altri esseri oltre a quelli pensanti e che gli altri oggetti non siano che immagini delle loro menti, immagini a cui non corrisponde alcun oggetto esterno, allora la sua filosofia non è idealistica perché si basa sull’ammissione di una realtà al di fuori della nostra mente, realtà che ci viene presentata nell’esperienza sensibile; Kant, anzi, sostiene che persino la nostra esperienza interna (quella che permetteva a Cartesio di trovare come unica verità inconfutabile l’atto del pensare) non potrebbe esistere senza un’esperienza esterna. La semplice coscienza della nostra propria esistenza dimostra l’esistenza degli oggetti nello spazio fuori di noi.

LETTURE

Renè Descartes

Individuare quali siano le aspirazioni della ragione, e stabilire quale validità abbiano, sarà appunto compito di una filosofia critica; mentre, per quanto riguarda la conoscenza che nasce dall’esperienza, la facoltà che vi presiede è chiamata da Kant “intelletto”: attraverso l’intelletto noi pronunciamo giudizi sui dati dell’esperienza (“questa è una pietra”, “la pietra è riscaldata dalla luce solare”, “tutte le pietre sono soggette alla forza di gravità”).

ESERCIZIO

E8: Critica ragion pura

Sensi e intelletto: la filosofia trascendentale

L’intelletto si esercita sui dati dell’esperienza sensibile. Nel corso della tradizione filosofica si è sostenuto, con l’aristotelismo, che l’oggetto percepito dai sensi propone all’intelletto delle forme universali che in qualche modo l’intelletto astrae dagli oggetti singoli; oppure, platonicamente, che noi possediamo già un deposito di idee innate (di cui fa parte un’idea della “pietrità”), che esistono indipendentemente dalla cosa individuale e che ne fondano non solo la conoscibilità ma la stessa possibilità di esistenza. Parimenti si è sostenuto che, quando si individuano nel mondo delle leggi generali, il nostro intelletto le conosce per induzione da una serie di casi particolari, o perché queste leggi sono per così dire stampate nell’animo umano, o ancora perché, come asseriva Baruch Spinoza, la forma e la connessione delle idee adeguano per naturale parallelismo psicofisico la forma e la connessione delle cose.

Quello che Kant pone in questione è invece proprio sia la natura speculare e passiva dell’intelletto sia quella sua attività per cui – come voleva David Hume – da una serie di impressioni, che abitualmente si presentano associate, si trae per abitudine la tendenza a considerare quelle impressioni connesse, senza che nulla (tranne il successo che questa abitudine ci garantisce nel corso della nostra esperienza conoscitiva) ci garantisca che gli oggetti del mondo e le leggi che ne regolano i rapporti siano davvero così come li conosciamo.

LETTURE

Baruch Spinoza

LETTURE

Aristotele

Vol.1

LETTURE

Platone

Vol.1

Se conoscessimo solo in base all’esperienza sensibile, conosceremmo le cose a posteriori. Tuttavia esistono delle conoscenze a priori, indipendenti dall’esperienza, e queste conoscenze sembrano assumere la forma di “giudizi analitici”, in cui cioè si dice di qualcosa quello che è già compreso nella sua definizione: come ad esempio quando si dice di un cono che esso si genera dalla rotazione di un triangolo rettangolo sul proprio cateto, oppure quando si dice che tutti i corpi sono estesi.

L’esempio del corpo è interessante perché per Kant (e per la cultura del suo tempo) l’estensione fa parte della definizione stessa di corpo; che un corpo sia pesante dipende invece da un dato di esperienza, ed è considerato un fatto contingente, dovuto all’attrazione della forza di gravità. Dire pertanto che un tale corpo è pesante è un esempio di “giudizio sintetico” a posteriori, cioè dipendente dall’esperienza.

Ma che cosa garantisce che i nostri giudizi sintetici a posteriori siano validi? Questa garanzia è data dalla possibilità di “giudizi sintetici a priori”. Esempi di tale giudizi sono le proposizioni “tutto ciò che accade ha la sua causa” oppure “7+5=12”. “7+5=12” è un chiaro esempio di giudizio non analitico, perché il fatto che dalla somma di 7 e 5 possa derivare il 12 non è affatto contenuto nella definizione di 7 o di 5; e tuttavia tale giudizio non è a posteriori, perché si tratta di una verità universale, che conosco indipendentemente dal fatto che io abbia mai sommato questi due numeri nel corso della mia esperienza.

La “filosofia trascendentale” ha il compito di stabilire le condizioni di validità oggettiva e universale dei giudizi sintetici a priori, e quindi si occupa non tanto degli oggetti conosciuti quanto del nostro modo di conoscerli.

ESERCIZIO

E7: La questione dei giudizi sintetici a priori

L’estetica trascendentale: spazio e tempo

La sensibilità ci porge delle “rappresentazioni” che noi riceviamo sotto forma di sensazioni, ovvero di “intuizioni empiriche”. Ma il molteplice delle intuizioni empiriche – che ci forniscono apparenze – viene unificato dalle due “intuizioni pure” dello spazio e del tempo. Spazio e tempo non sono quindi oggetti di conoscenza: sono le forme a priori mediante le quali noi possiamo unificare le nostre sensazioni. In tal senso Kant si oppone alla visione della fisica del suo tempo, per cui si parlava di uno spazio (e di un tempo) assoluto, come contenitore generale di tutti gli altri fenomeni. Lo spazio e il tempo per Kant non sono già dati, precedentemente alla sensazione, non fanno parte dell’esperienza, non sono proprietà delle cose.

Lo spazio viene definito da Kant come “condizione della possibilità delle apparenze” e il tempo come “la forma del senso interno”, dell’intuizione di noi stessi e del nostro stato interno, e in quanto tale “la condizione formale di tutte le apparenze in generale”. Tuttavia l’esperienza percettiva non ci permette ancora di “pensare” l’oggetto di cui abbiamo l’intuizione empirica. Tra il momento in cui colgo una successione di eventi (la luce del sole batte sulla pietra, la pietra emana calore) e quello in cui sono in grado di affermare che è la luce solare che ha fatto riscaldare la pietra, entra in gioco, accanto alla sensibilità, l’intelletto, che è la facoltà di pensare l’oggetto dell’intuizione sensibile.

L’intelletto agisce sui dati dell’intuizione (i quali, ricordiamolo, garantiscono la realtà della nostra esperienza): senza i dati dell’intuizione sensibile i pensieri dell’intelletto sono vuoti; ma senza l’azione dell’intelletto, senza concetto, le intuizioni sono cieche. L’attività dell’intelletto ordina diverse rappresentazioni sotto una rappresentazione comune. Per capire questa attività occorre rifarsi all’articolazione kantiana dei giudizi, delle categorie, degli schemi e dei principi (o delle proposizioni fondamentali) dell’intelletto puro.

Le categorie dell’intelletto

Di fronte ai dati dell’esperienza noi giudichiamo in termini di quantità, qualità, relazione e modalità. Così possiamo dire, per esempio, che di fronte a noi c’è davvero una pietra, che essa è una sostanza che ci appare al tatto – accidentalmente – come calda e che il calore è causato dai raggi solari, oppure che se questa pietra fosse battuta dalla luce solare si riscalderebbe. Ma per enunciare (o attuare come atto mentale) questi giudizi noi dobbiamo, per così dire, “fasciare” le intuizioni con le categorie. Le categorie sono i “concetti puri” dell’intelletto che, indipendenti dall’esperienza, la rendono pensabile. “Quando il sole illumina la pietra, essa si riscalda. Questo è un semplice giudizio percettivo ed è privo di necessità; per quanto spesso io e altri abbiamo percepito ciò, le percezioni si trovano collegate a quel modo solo abitualmente. Se dico invece: ‘il sole riscalda la pietra’ (cioè ‘è causa del riscaldamento’) alla percezione si aggiunge il concetto intellettivo di ‘causa’, il quale pone una connessione necessaria fra il concetto dei raggi solari e quello del calore; così il giudizio sintetico diventa necessariamente universale e quindi oggettivo, e da una semplice percezione si tramuta in esperienza” (Prolegomeni, 20).

L’intelletto applica le categorie basandosi sui principi dell’intelletto puro.

Non può pensare la pietra intuita che come quantità estensiva, ne coglie lo stato termico secondo diversi gradi d’intensità, riesce a pensare alla pietra solo come a sostanza che permane al di sotto della variazione dei suoi stati termici, pensa la causalità dell’azione solare in termini di successione temporale, ritiene il fenomeno reale perché è collegato con le condizioni materiali dell’esperienza, e lo ritiene possibile anche in futuro perché l’ipotesi si accorda con le condizioni formali dell’esperienza. Si è quindi passati da un giudizio percettivo soggettivo (che richiedeva solo il collegamento logico delle percezioni in un soggetto pensante) ai “giudizi d’esperienza”, che pretendono di avere un valore universale.

Giunti a questo punto, la questione che Kant si trova ad affrontare è come si possa dimostrare la validità oggettiva (cioè la corrispondenza con gli oggetti dell’esperienza) dei legami stabiliti dalle categorie fra le rappresentazioni. È quella che il filosofo tedesco chiama, mutuando il termine dal linguaggio giuridico, “deduzione trascendentale” dei concetti puri dell’intelletto. Tale deduzione consiste nel legittimare il diritto dell’intelletto a disporre gli oggetti dell’esperienza secondo le categorie.

L’oggettività della conoscenza

La possibilità della conoscenza e della sua stabilità è garantita dal fatto che il molteplice di tutte le rappresentazioni si armonizza nell’unità della “appercezione pura dell’io”, in quell’“io penso” in cui il soggetto si coglie nell’identità della propria attività di coscienza (unità che non è semplice coscienza psicologica di se stessi, “senso interno”, ma condizione anch’essa trascendentale della possibilità dell’esperienza).

Certamente i dati forniti dall’intuizione empirica sono reali e provengono da qualcosa che in qualche modo c’è. Ma di questa “cosa in sé” o noumeno non possiamo dire nulla perché esso ci appare nell’intuizione solo come “fenomeno”, come apparenza.

ESERCIZIO

E5: Appercezione pura

Solo organizzando le apparenze nelle forme vuote dell’apparato categoriale, posso conoscere l’oggetto.

La teoria kantiana della conoscenza è simile pertanto a una costruzione architettonica, in cui le singole pietre reali di un arco o di una volta (i fenomeni) si sostengono l’una con l’altra, ma non potrebbero sostenersi reciprocamente se non fossero coordinate da quelle forme pure dell’arco o della volta (le categorie) che in sé sono soltanto uno stampo vuoto. Si tratta di un equilibrio instabile, perché se mancasse una di queste due componenti la costruzione non esisterebbe; ma stabile, perché solo in tal modo la costruzione si sostiene e solo secondo questa regola architettonica è possibile prevedere che mattoni diversi, coordinati secondo la stessa forma, si sosterrebbero necessariamente anche in altri casi. Il che garantisce per Kant una universale oggettività della conoscenza.

Naturalmente tutto questo presuppone, come avviene con Kant, che le forme trascendentali siano una costante dell’intelletto umano, che non varia né col tempo né con i luoghi, ed in tal senso la teoria si sottrae al sospetto di relativismo.

Il costruttivismo kantiano

La teoria della conoscenza di Kant spiega come il pensiero possa porre relazioni, pronunciare giudizi di esistenza o possibilità, di necessità o contingenza, e persino stabilire come l’oggetto che subisce mutamenti accidentali sia una sostanza permanente nel tempo. Tale teoria rimane tuttavia insoddisfacente quando si tratta di dirci perché, nel percepire la pietra riscaldata dal sole, il soggetto la percepisca (e la pensi) come pietra e non come frutto, la veda distinta dalla pietraia su cui giace, o distingua una entità “sole” dai raggi che esso emana.

Kant fa una chiara distinzione tra “concetti puri” e “concetti empirici”. I primi sono a priori, privi di contenuto, e sono le categorie; i secondi si formano a posteriori, in base ai dati dell’esperienza, perché comportano la presenza di una sensazione. Quindi i concetti di pietra, di frutto, di sole, sono concetti empirici: in questo senso Kant riconferma ancora una volta la sua fiducia nella validità dell’esperienza.

Infatti la logica può essere intesa da due punti di vista:

(1) come logica dell’uso generale dell’intelletto che studia le regole assolutamente necessarie del pensiero, senza le quali non ha luogo alcun uso dell’intelletto. Queste regole prescindono dalla diversità degli oggetti a cui l’intelletto s’indirizza;

(2) come logica dell’uso particolare dell’intelletto, che contiene le regole per pensare rettamente rispetto a una certa specie di oggetti, che è l’organon di questa o di quella scienza, e che come tale si applica su concetti che nascono a posteriori.

Ma come nascono i concetti empirici? Alla radice del criticismo kantiano c’è il processo di critica della conoscenza aperto dall’empirismo di Locke: come avviene che da una serie di idee semplici (figura, peso, colore, calore) elaboriamo le idee complesse di pietra, frutto, uomo o cavallo? Kant si sofferma molto sulla natura dei concetti puri dell’intelletto (le categorie), la cui purezza implica un’assoluta astrattezza, ma non approfondisce abbastanza la natura di quella facoltà che ci deve permettere di unificare il molteplice dell’intuizione in concetti empirici come appunto “pietra” o “uomo”.

LETTURE

John Locke

Certamente c’è qualcosa nell’intuizione di una data pietra o di un dato frutto che giustifica il passaggio che l’intelletto deve fare al concetto generico di pietra e di frutto, ma altrettanto certamente la teoria kantiana non potrebbe ammettere né che la forma “pietra” e la forma “frutto” siano già presenti nell’intuizione empirica (che è “cieca” senza le forme provviste dall’intelletto), né che facciano parte di quell’apparato trascendentale che è costituito di forme ancora “vuote”.

Lo schematismo trascendentale

Benché in alcuni passi sembri che Kant riservi questa questione alla psicologia empirica (la quale si occupa di come l’esperienza si svolge, non di cosa contiene), una risposta a questo problema si può trovare nella teoria dello “schematismo trascendentale”. Il problema di Kant è come il contenuto concreto dell’intuizione, che è apparenza e immagine, possa essere sussunto, ovvero ricondotto, sotto le categorie (forme astratte). Entra qui in gioco la facoltà dell’immaginazione pura, che provvede un termine medio “il quale occorre sia omogeneo, da un lato rispetto alla categoria, e d’altro lato rispetto all’apparenza, in modo da rendere possibile l’applicazione della categoria all’apparenza. Questa rappresentazione mediatrice deve essere pura (priva di tutto ciò che è empirico), e tuttavia dev’essere da un lato intellettuale, e d’altro lato sensibile. Tale rappresentazione è lo schema trascendentale” (Critica della ragion pura, II ed., 134 sgg.). Seguiamo tre esempi kantiani.

(1) Di fronte all’intuizione di un oggetto triangolare, per poterlo pensare come triangolo debbo fare astrazione dal fatto che sia isoscele o scaleno; lo schema provvede una regola per disegnare un triangolo in modo da fare astrazione dalle sue proprietà particolari.

(2) Per sussumere l’intuizione di un cane singolo sotto il concetto di cane, l’immaginazione deve applicare una regola che consenta di tracciare una figura di animale quadrupede e che tuttavia astragga dalle proprietà sensibili dei cani percepiti nel corso dell’esperienza.

(3) Se ho davanti agli occhi una successione di cinque punti ho un’immagine del numero cinque; per renderla omogenea con il concetto astratto del cinque, debbo procedere schematicamente ad applicare una regola per generare qualsiasi numero, sia esso cento o mille.

Kant ritiene fondamentale questa attività dell’intelletto, ma la definisce come “un’arte nascosta nelle profondità dell’anima umana”. D’altra parte gli schemi analizzati da Kant sono pur sempre schemi trascendentali, che permettono l’applicazione di concetti puri ai dati dell’esperienza. La “costruzione” della figura di animale quadrupede (che richiama alla mente alcuni procedimenti studiati oggi dalle scienze cognitive) rappresenta certamente un passaggio dai concetti puri ai dati dell’intuizione, ma non è ancora la costruzione di quel quadrupede specifico che è il cane (per non dire della costruzione di quel cane che potrebbe essere un pastore tedesco o un pechinese).

Sino a qual punto si può parlare di uno schematismo attraverso il quale si “costrui-scono” concetti empirici? Il tema dello schematismo costituisce probabilmente la parte più affascinante e promettente della proposta kantiana, e come tale è stato ripensato nel corso degli ultimi due secoli, ma paga la sua forza propositiva con il vago rimando alle strategie di un’arte che rimane per Kant in gran parte ancora “nascosta”.

Se c’è una costruzione dei concetti empirici, lo schematismo entra in azione dopo la percezione o interviene prima, a rendere possibile la percezione stessa? E se per i concetti puri dell’intelletto (insieme agli schemi che concorrono alla loro applicazione) si può pensare a una loro immutabilità e ideale oggettività, si potrebbe dire lo stesso di una attività costruttiva di concetti empirici che, per esempio, deve far fronte anche alla possibilità di pensare oggetti sconosciuti (come per esempio una nuova specie animale o un nuovo elemento chimico)? Gli schemi dei concetti empirici dovrebbero essere perfezionabili, capaci di adeguare nuovi dati dell’esperienza, altrimenti non ci sarebbe crescita del sapere. Lo schematismo dovrebbe dunque essere un’arte segreta che si sviluppa e si arricchisce nel corso della storia.

ESERCIZIO

E2: Critica della ragion pura

La dialettica trascendentale: le idee della ragione

Malgrado le notevoli differenze tra le due edizioni della prima Critica, Kant ha stabilito che il noumeno, il sostrato dei fenomeni che ci appaiono, è una pura idea negativa, un concetto limite. Quello che l’intelletto può pensare, e a cui può applicare l’insieme delle categorie, è solo l’apparenza offertaci dall’esperienza, e ogni tentativo di estendere l’azione dell’intelletto fuori dall’esperienza è privo di senso. Quindi quei concetti che la ragione è portata a formulare prescindendo dall’esperienza, e che Kant chiama “idee”, quali il “mondo come unità”, l’“anima” o “Dio stesso”, non possono essere pensati dall’intelletto. La parte della Critica della ragion pura intitolata “Dialettica trascendentale” è la parte distruttiva in cui Kant dimostra l’impossibilità di parlare delle idee della ragione.

TESTO

T2: Immanuel Kant, La cosa in sé

L’idea dell’anima nasce dal tentativo di applicare all’“io penso” la categoria della sostanza che invece è applicabile solo nell’ambito dell’esperienza.

Scuola tedesca, Ritratto di Immanuel Kant, XVIII sec., Collezione privata

L’idea del mondo come totalità di fenomeni (oggetto della cosmologia tradizionale) dà luogo a veri e propri conflitti della ragione con se stessa (“antinomie” della ragion pura): siccome l’idea stessa del mondo eccede i limiti della nostra esperienza, e quindi il nostro intelletto non può averne conoscenza, è impossibile dimostrare:

(1) sia la finitezza che l’infinità del mondo (nel tempo come nello spazio);

(2) la sua divisibilità o indivisibilità;

(3) se ci sia una causalità libera o solo una causalità della natura;

(4) se il mondo dipenda da un essere necessario.

Gli stessi argomenti valgono per la dimostrazione dell’esistenza o dell’inesistenza di Dio. Kant riprende le tre prove fondamentali:

(a) la prova ontologica, per cui il fatto stesso di poter pensare un essere a cui competono tutte le perfezioni, compresa dunque anche l’esistenza, è prova della sua esistenza;

(b) la prova cosmologica, che dalla contingenza del mondo deduce l’esistenza di un essere necessario;

(c) la prova fisico-teologica, per cui si risale dall’ordine del mondo al suo ordinatore.

Tutte e tre richiederebbero, per essere dimostrate, che si applicasse l’apparato categoriale a idee che non appartengono all’esperienza, e dunque in tutti i tre i casi l’intelletto legifererebbe, per così dire, a vuoto. Per esempio, si può predicare l’esistenza solo attraverso un giudizio sintetico, applicando una categoria della modalità a un fenomeno di cui ho intuizione; ma di un oggetto di cui non ho intuizione non posso dire né che esista né che non esista.

Dimostrare che le idee della ragion pura sono indimostrabili non significa negare che esse costituiscono per noi dei problemi. Se esse non servono per conoscere alcunché, non per questo cessano di avere un senso e una utilità. Hanno infatti un valore “regolativo”. Dobbiamo pensare ai fenomeni del nostro senso interno come se fossero manifestazioni di un’unica sostanza, bisogna passare da un fenomeno naturale all’altro come se esistesse una unità del mondo, bisogna pensare all’esperienza come a una perfetta unità sistematica come se tutto dipendesse da un unico creatore.

Le idee della ragione non hanno valore conoscitivo, quindi, ma ci aiutano a muoverci verso un orizzonte di ricerca continua, nel tentativo di arricchire sempre più la nostra esperienza.

Kant e il fallimento della teodicea

Il pensiero di Immanuel Kant rappresenta una tappa decisiva nella storia moderna della teodicea. Inizialmente vicino alle tesi leibniziane, a partire dalla Critica della ragion pura Kant inquadra il problema dell’esistenza del male nel mondo nella sua idea di una centralità della moralità e quindi del primato della ragion pratica.

Immanuel Kant, Metafisica dei costumi, Königsberg, 1797. Frontespizio

L’impostazione di Kant è coerente con le sue premesse: la conoscenza umana non può certo avventurarsi nell’ambito del sovrasensibile, come mostra la critica delle prove dell’esistenza di Dio, ma sul piano morale è possibile postulare l’esistenza di Dio e l’immortalità dell’anima in nome di una necessaria “retribuzione” delle azioni moralmente giuste con una felicità a esse proporzionale. Ovvero è necessario che Dio esista perché è giusto che chi fa il bene sia ricompensato e che chi fa il male venga punito. Si tratta del bisogno della ragione pratica che si possa realizzare il sommo bene: l’unione di felicità e moralità, anche se questa non è una condizione della validità dell’imperativo categorico e quindi della moralità, né tantomeno deve essere ciò che spinge il soggetto ad agire moralmente.

L’intero impianto del problema ha carattere strettamente morale e risponde a una esigenza di giustizia: che i buoni vengano ricompensati e, soprattutto, i cattivi puniti. Questa soluzione kantiana, presente già nella Critica della ragion pura, viene riformulata, con molte difficoltà e con varie differenze, anche rilevanti, sia nella Critica della ragion pratica sia nella Critica del giudizio.

Le difficoltà sono però troppe, e lo stesso Kant sembra ritenere sempre più la propria soluzione un oggetto della speranza, più che l’oggetto di un’argomentazione, come emerge nella parte finale della Metafisica dei costumi (1797). Del resto, il titolo dell’opera kantiana dedicata esplicitamente al tema della teodicea nel 1791, Sul fallimento di tutti i tentativi filosofici nella teodicea, non lascia più spazio a dubbi. La pretesa razionalità di una teoria della giustizia divina, pur nelle forme caute della teoria del sommo bene, sembra cadere del tutto: Kant assume come esemplare la figura di Giobbe, il suo affidarsi all’impenetrabile operato divino. Questa forma di volontarismo o di arbitrarismo teologico, sono quanto di più lontano dal razionalismo kantiano si possa immaginare, e costituiscono una sorta di rinuncia ad affrontare il tema in un’ottica razionalistica.

Si chiude così, con il fallimento delle pretese di una teodicea razionale, la riflessione moderna sulla questione della teodicea.

1.3 La legge morale: la Critica della ragion pratica

Il “recupero “ delle verità religiose

Kant viene educato nell’ambito del pietismo, una corrente del luteranesimo tedesco in cui si pone l’accento non tanto su riflessioni dottrinali, quanto sul fervore religioso, la pietà vissuta, e su una rigorosa pratica morale, privilegiando le ragioni del cuore e del sentimento. Questo spiega come nella Critica della ragion pratica Kant recuperi sul piano della disposizione sentimentale quelle verità religiose che il suo pensiero critico aveva definito come indimostrabili. L’universo del noumeno, estraneo alla prima Critica, diventa qui la condizione dell’impegno morale.

Se l’uomo fosse solo pura sensibilità, le sue azioni sarebbero dominate dagli impulsi del desiderio e obbedirebbero a massime puramente soggettive; e se fosse solo pura ragione agirebbe solo mosso da una “volontà santa” incapace di farlo agire contro la legge morale.

La necessità degli imperativi categorici

Essendo per natura finito, segnato da un disaccordo tra volontà e ragione, l’uomo è pertanto bisognoso di comandi, massime, imperativi, richiami a un “dover essere”, che gli impongano come deve agire. Queste massime non debbono assumere la forma di “imperativi ipotetici” (“fai questo perché ne trarrai un dato vantaggio”) bensì di “imperativi categorici”, che impongano solo le azioni conformi alla ragione.

L’essenza dell’imperativo morale, quindi, è che l’uomo debba operare in modo che la massima della sua volontà possa valere come principio di una legislazione universale (Critica della ragion pratica I, 1, 2, e Fondazione della metafisica dei costumi A, 82-83).Deve fare cioè solo le cose che tendono al bene comune e che non arrecano danno ad altri (o che, fatte da altri, non arrecherebbero danno a lui), e riconoscere pari dignità agli altri soggetti morali diversi da lui. Inoltre, deve considerare gli altri come “fini” e non come “mezzi”. Questo sentimento del dovere non ci viene dall’esterno ma ne siamo consci a priori. Non deve essere dedotto, ma è direttamente dimostrato dalla possibilità della libertà della nostra volontà, che può fare ciò che deve. La volontà si dimostra libera nella misura in cui si lascia determinare dalla pura ragione (Critica della ragion pratica I, 1, 6). La morale kantiana non prescrive dei contenuti (“fai questo” oppure “fa’ quello”) ma, ancora una volta, delle “forme pure” dell’agire secondo dovere. Non è un concetto del bene o del male che determina la legge morale, ma al contrario è la legge morale che determina che cosa sia bene e che cosa sia male (Critica della ragion pratica I, 1, 2). La volontà buona non è quella che agisce secondo la legge ma quella che agisce in vista della legge.

TESTO

T4: Immanuel Kant, L’imperativo categorico

ESERCIZIO

E6: Imperativo morale

Questa severa moralità si oppone alla “santità”, che è propria soltanto di Dio; la santità genera nell’uomo il “fanatismo”, secondo il quale si presume di adempiere a una legge morale come se fosse una inclinazione naturale, e si è convinti dell’assoluta purezza delle proprie intenzioni. È nell’universo della moralità, in cui afferma la propria libertà, che l’uomo ritrova quella idea di Dio a cui la ragione lo chiama ma di cui l’intelletto non poteva dare dimostrazione: la moralità ci chiama a un progresso infinito che non sarebbe possibile senza ammettere l’immortalità dell’anima, l’esistenza del mondo come dominio della libertà umana e Dio come garanzia dell’unione finale di virtù e felicità.

I “postulati” della ragion pratica

Queste idee non appaiono qui come il risultato di una dimostrazione razionale ma come “postulati” della ragion pratica. “L’uomo onesto può ben dire: io voglio che vi sia un Dio” (Critica della ragion pratica I, 2, 2, 8). Come le idee della ragion pura erano condizioni del progresso conoscitivo, così i postulati della ragion pratica sono le condizioni dell’impegno morale e del nostro infinito perfezionamento. La morale kantiana porta a un atto di fede razionale, che non è conoscenza intellettuale, ma è comunque fondata a priori.

ESERCIZIO

E3: Critica della ragion pratica

È naturale che questa severa morale del dovere ispiri anche le concezioni politiche di Kant, che è un convinto assertore del cosmopolitismo (unificazione politica del genere umano) e della “pace perpetua”.

ESERCIZIO

E9: La morale

1.4 La Critica del giudizio

Nella sua terza Critica (Critica del giudizio)Kant affronta una serie di problemi discussi nella propria epoca, concernenti l’arte, il gusto e il sentimento del sublime. Attraverso questa discussione egli provvede nuovo impulso alla sua stessa teoria della conoscenza. Nella prima CriticaKant aveva mostrato come l’intelletto potesse avere potere conoscitivo sui fenomeni ma non sui noumeni; nella seconda, invece, come si potessero pensare idee della ragione in quanto postulati.

Termine medio tra intelletto e ragione è il giudizio. Se nella prima Critica si era studiato il giudizio come determinante (e cioè capace di pensare il particolare come contenuto nel generale), nella terza Critica si studia il giudizio come “riflettente”: una forma di giudizio in cui, dato il particolare, in assenza di concetti adeguati, si pensa il generale come se esso fosse pensabile.

Gottlieb Doebler, Immanuel Kant, 1791, Duisburg, Museum Stadt Königsberg

Il bello

Vengono dunque esaminati anzitutto i giudizi di gusto che si pronunciano nei confronti degli oggetti riconosciuti come “belli”. Mentre i giudizi circa il piacevole e il buono implicano un interesse, il giudizio di gusto di fronte alla visione di un fiore provvede un “piacere senza interesse”, vale a dire un piacere da cui è escluso alcun desiderio di possesso o di consumo. Il fiore ci piace, e presumiamo che piaccia universalmente e necessariamente a tutti, e tuttavia siamo in presenza di una “universalità senza concetto”. Il nostro apprezzamento ha un’origine soggettiva – non vi sono regole oggettive del gusto, tuttavia è comune all’intera sfera degli altri giudicanti, esige il consenso di tutti perché si basa sulle stesse condizioni del conoscere su cui si basano l’apparato categoriale e la coscienza morale, e presuppone una sorta di senso comune e una comune capacità di apprezzare una “regolarità priva di legge”.

Il sublime

Diverso dal piacere che deriva dal bello è il piacere del sublime. Il primo nasce dalla forma dell’oggetto, mentre il secondo può nascere anche da un oggetto informe; è prodotto, infatti, secondo Kant da una momentanea sospensione delle forme vitali, seguita da una loro più forte effusione: un piacere per qualcosa da cui ci troviamo al tempo stesso attratti o respinti.

Il sublime “matematico” nasce dalla visione di ciò che ci pare assolutamente grande (e al confronto del quale ogni altra cosa appare piccola), come appare nella natura allo stato selvaggio (per esempio una montagna), ma dove la grandezza non sussiste nell’oggetto ma nella disposizione d’animo con cui lo consideriamo. In tal caso il sublime ci dimostra che si può anche solo pensare una facoltà dell’animo che supera ogni misura dei sensi. Il sublime “dinamico” nasce invece quando ci troviamo di fronte a una manifestazione della natura che ci potrebbe suscitare timore (come il mare in tempesta) ma, trovandoci al sicuro, consideriamo il fenomeno come “temibile” senza averne timore, e sentendo che proveremmo timore se tentassimo invano di opporgli resistenza.

Di fronte al sublime riconosciamo la nostra debolezza ma anche la nostra umana superiorità, che rimarrebbe integra anche se soggiacessimo all’imperio della natura.

La bellezza naturale rappresenta per Kant anche il modello della bellezza artistica, perché la vera arte assume l’aspetto della spontaneità naturale. E a metà strada tra natura e cultura, tra immaginazione e intelletto, si pone la figura del “genio”, che possiede la disposizione innata per mezzo della quale la natura dà regole all’arte. Il genio ha il talento di produrre ciò di cui non si può dare regola determinata.

Il fine della natura

Johann Gottlieb Puttrich, Immanuel Kant. Silhouette, 1798 ca.

La seconda parte della terza Critica non si occupa del bello e dei giudizi estetici ma del “giudizio teleologico”, in base al quale noi interpretiamo la natura come se essa tendesse a un fine e perseguisse uno scopo. Kant ritiene che dell’intero universo si dovrebbe dare una spiegazione meccanica, mostrando come in esso tutto avviene per un cospirare organico di elementi, di cause ed effetti. Ma tale visione è riservata soltanto a un soggetto divino. Noi umani, nella nostra limitatezza, non dobbiamo evitare di perseguire una spiegazione meccanica della natura, ma allo stesso tempo non possiamo fare a meno di vederla come se essa procedesse secondo fini. Pertanto il giudizio riflettente, a differenza dei giudizi conoscitivi, deve sussumere i fenomeni sotto una legge che non è ancora data. “Vi è una differenza tra il dire che la produzione di certe cose della natura, o anche di tutta la natura, non è possibile se non mediante una causa che si determina ad agire secondo fini, e il dire che, secondo la particolare natura della mia facoltà conoscitiva, io non posso giudicare della possibilità di quelle cose e della loro produzione se non concependo una causa che agisce secondo fini”. Il giudizio riflettente sopperisce a un nostro difetto di conoscenza ma nello stesso tempo ci spinge (così come i postulati della ragion pratica) a estendere la nostra esplorazione del mondo naturale, anche laddove non ne conosciamo ancora il meccanismo.

Non a caso i capitoli sul giudizio riflettente ritornano ancora, come accadeva nella seconda Critica, all’idea di Dio: se l’esistenza divina è inconoscibile con i mezzi dell’intelletto, è giusto e utile però che attraverso il giudizio riflettente si veda il destino dell’universo come orientato verso il supremo bene possibile, dal momento che dobbiamo ammettere una causa morale del mondo per proporci uno scopo finale conformemente alla legge morale.

ESERCIZIO

E10: Critica del giudizio

Certamente la funzione della terza Critica è, come accade nella seconda, quella di recuperare sul piano del sentimento quelle verità che sul piano dell’intelletto ci sono precluse. Rappresenta, inoltre, un momento di cerniera tra le speculazioni settecentesche sul gusto, un’idea fondamentalmente neoclassica della bellezza, e la visione romantica sia del genio come essere eccezionale, sia del sublime come sentimento eroicamente aristocratico (di cui l’uomo rozzo si dimostra incapace). Ma bisogna sottolinearne anche alcuni elementi che ce la rendono forse più vicina delle due opere precedenti.

Un nuovo modello di conoscenza

Il problema drammatico del criticismo kantiano è come definire universale e oggettiva (e quindi sicura) una conoscenza in cui sono forme pure dell’intelletto a provvedere legalità ai fenomeni intuiti. Malgrado gli sforzi che Kant compie nelle pagine dedicate alla deduzione (e cioè alla fondazione trascendentale delle nostre capacità di conoscenza), rimane difficile dire come le forme della soggettività siano garanzia di conoscenza oggettiva. A meno di considerarle – cosa che Kant rifiuta – o l’adattamento quasi naturale della nostra mente a leggi preesistenti in natura, o un insieme di “stampi” la cui universalità è garantita dal fatto che sono stati posti nella nostra mente dallo stesso legislatore della natura.

La Critica del giudizio ci introduce invece alla considerazione di un altro tipo di conoscenza, puramente ipotetica e congetturale, il cui modello potrebbe coinvolgere gli accenni di costruttivismo che abbiamo individuato nella prima Critica, nel senso che anche la costruzione di nuovi modelli conoscitivi a opera dello schematismo trascendentale sarebbe un “come se”. Con il che l’intero universo della conoscenza si porrebbe sotto il segno di una sequenza sempre perfettibile di giudizi riflettenti, che propongono leggi a una natura che pare resistente a rivelarsi come “cosa in sé”. Ma questa prospettiva, ben presente in molta filosofia contemporanea, è certamente solo una delle suggestioni di cui siamo debitori a Kant.

ESERCIZIO

E4: Lessico kantiano

Il progetto delle tre Critiche

La Critica del giudizio, insieme alla Critica della ragion pura e alla Critica della ragion pratica, compone e conclude un trittico che, secondo l’interpretazione proposta dal filosofo italiano Luigi Pareyson, è il prodotto di una necessità sistematica profondamente radicata nel pensiero kantiano. La Critica della ragion pura individua nella “necessità” l’elemento che caratterizza l’attività conoscitiva. L’intelletto, infatti, non può prescindere dalle forme pure a priori (spazio, tempo e le categorie), che si pongono come condizioni trascendentali e necessarie del conoscere. Diversamente, nella Critica della ragion pratica la ragione, autonoma e legislatrice nell’ambito dell’agire pratico, si muove su un piano di assoluta libertà. Nel soggetto, dunque, convivono due dimensioni all’apparenza inconciliabili come la necessità e la libertà. L’analisi critica della facoltà di giudizio nasce con l’obiettivo di mostrare l’accordo, all’interno del soggetto, di queste dimensioni e delle facoltà di intelletto e ragione che sono a esse collegate.

Immanuel Kant, “Critica della ragion pura”, Riga, 1781, Frontespizio

Il concetto che lega i due mondi, per Kant, è quello di “fine”. Esso regola l’azione pratica della ragione ma è anche caratteristica fondamentale degli oggetti sensibili. Interviene dunque una terza facoltà, quella del giudizio, che valuta l’oggetto, posto dall’intelletto, in relazione al fine individuato dalla ragione. Questa valutazione è il giudizio “riflettente”, che è al centro della terza Critica.

Un giudizio come “questa rosa è bella” non dice nulla sulla costituzione dell’oggetto in quanto tale e non accresce la nostra conoscenza in merito. Esso piuttosto mostra la relazione che lega l’oggetto con il soggetto: gli oggetti della realtà sono quindi concepiti “come se” fossero finalisticamente orientati all’accordo con le facoltà conoscitive dell’uomo. Questa finalità “formale” della natura, conclude Pareyson, “non è una costituzione oggettiva di essa, ma una legge del nostro modo di considerarla”; essa non definisce quindi nessuna struttura reale, ma rimane un principio puramente regolativo dell’intelletto e che tuttavia consente di conciliare necessità e libertà, portando a conclusione il progetto avviato con le prime due Critiche.

Che cos’è l’Illuminismo

Lo scritto Risposta alla domanda: che cos’è l’Illuminismo? (1784) è di natura non esclusivamente speculativa ma anche politica. Kant, nell’interrogarsi sul significato del concetto di Illuminismo e del suo essersi determinato come evento storico, ne cerca le conseguenze sul piano politico. L’idea che emerge è che un assolutismo illuminato e compatibile con lo sviluppo del libero pensiero sia in grado di evolvere verso una maggiore libertà civile. Kant si riferisce implicitamente a Federico II, re di Prussia dal 1740-1786, di cui cita il motto politico: “Ragionate quanto volete e su tutto ciò che volete; ma obbedite”, e afferma che un potere forte, capace di farsi ubbidire, può concedere libertà di pensiero e di espressione a condizione che, almeno in un primo momento, questa libertà non si traduca in comportamenti nocivi per lo Stato.

Johann Georg Ziesenis, Ritratto di Federico II di Prussia, 1753, Berlino, Staatliche Schloesser und Gaerten

Ma che cos’è l’Illuminismo? Per Kant l’Illuminismo è il momento che segna “l’uscita dallo stato di minorità che l’uomo deve imputare a se stesso”: l’uomo si trova in una condizione di minorità di cui egli stesso si rende responsabile nel momento in cui non ha il coraggio di fare uso del proprio intelletto e, per pigrizia o viltà, si fa guidare da altri nell’esercitare la propria intelligenza. L’Illuminismo rappresenta quell’evento storico in cui l’uomo acquisisce consapevolezza della sua razionalità e libertà: è proprio la ragione l’organo che rende l’uomo libero in quanto capace di pensare e, quindi, di agire moralmente e responsabilmente.

Pedagogia, cultura filosofica, religione costituiscono tutti freni che impediscono all’uomo la conquista della propria autonomia. Come liberarsene? Kant considera due possibilità: la prima è la ribellione – subito scartata, in quanto non può che sostituire con nuovi pregiudizi quelli vecchi; la seconda possibilità è un’educazione alla libertà o, meglio, la creazione di uno spazio in cui la libertà di pensiero e di discussione possa emergere. E qui acquista significato il motto di cui si diceva prima: “Ragionate quanto volete e su tutto ciò che volete; ma obbedite”; la limitazione dei comportamenti consentiti si accompagna all’apertura di un campo in cui lo spirito umano può svilupparsi in tutta la sua vitalità. L’Illuminismo è quindi possibile solo all’interno di una restrizione della libertà civile; c’è da chiedersi pertanto quali limitazioni sono d’impedimento all’Illuminismo e quali limitazioni invece lo favoriscano.

TESTO

T6: Immanuel Kant, Che cos’è l’Illuminismo?

Kant risponde distinguendo un uso pubblico della ragione e un suo uso privato. Il primo, che coincide con l’esercizio del libero pensiero, non può né deve in alcun modo essere limitato. L’uso privato della ragione è, invece, l’intromissione della ragione nell’esercizio di una specifica funzione pubblica e richiede, al contrario, dei freni.

Due esempi permetteranno di chiarire questa posizione. Un ufficiale che riceva un ordine da un superiore è tenuto a obbedire senza discussioni, anche se non si trova d’accordo; analogamente, un ecclesiastico è tenuto a insegnare la dottrina sulla base delle direttive della Chiesa cui appartiene. Tuttavia entrambi, in quanto uomini, possono, al di fuori del loro ufficio, fare un uso pubblico della propria ragione, ossia comportarsi come studiosi formulando tutte le obiezioni che ritengano opportune. In altri termini, la libertà di pensiero non può tradursi in comportamenti devianti o ribelli rispetto alle leggi e al potere costituito: se così fosse, l’uso pubblico della ragione si appiattirebbe su quello privato.

Che l’Illuminismo sia possibile in un regime di limitazione dei comportamenti individuali non è contraddittorio: un monarca degno di questa carica detiene un’autorità che raccoglie in sé la “volontà generale” del popolo. Kant rilegge qui lo Stato di Federico II alla luce delle teoria di Rousseau del contratto sociale. Il monarca non decide arbitrariamente, né decide per il popolo, in quanto le sue decisioni devono essere lette come decisioni di quella volontà generale – distinta dalla volontà dei singoli individui – che egli riassume nella sua figura.

LETTURE

Jean-Jacques Rousseau

Tuttavia lo sviluppo della libertà di discussione porta a una maturazione del popolo stesso, di cui il sovrano non può non tener conto. La tendenza e la vocazione al libero pensiero – sostiene dunque Kant – agiscono sia sul popolo, che oltre alla capacità di pensare acquisisce anche quella di agire, sia sulla struttura del governo, che non potrà che trattare l’uomo “in modo conforme alla sua dignità”.

ESERCIZIO

E12: Che cos’è l’Illuminismo

AMBIENTE CULTURALE

L’Illuminismo tedesco

Secondo la definizione che ne dà Immanuel Kant, ormai sul volgere dell’età illuministica, l’Aufklärung (letteralmente “rischiaramento”) rappresenta l’uscita dell’uomo da uno stato di minorità determinato dall’incapacità di servirsi autonomamente della propria ragione. Lo spirito dell’Illuminismo si incarna nel motto sapere aude!, nell’invito a esercitare con coraggio una ragione ormai matura.

Il giudizio kantiano, ancorché pensato in riferimento all’Illuminismo inteso come tappa di uno sviluppo ideale dell’umanità, rappresenta in realtà il frutto più genuino dell’Illuminismo tedesco, vale a dire del fenomeno storico che si realizza in Germania all’incirca tra la fine del Seicento e gli ultimi decenni del Settecento. Il concetto di autonomia, che costituisce il nerbo della definizione kantiana, rappresenta infatti il fil rouge che accompagna la riflessione tedesca di quegli anni e che, se per un verso accomuna quello tedesco agli altri illuminismi europei, per l’altro ne rappresenta, nelle sue svariate declinazioni, il tratto peculiare. Anche l’Aufklärung si delinea infatti, al pari dell’Illuminismo francese e britannico, come un tentativo di affermazione della ragione – seppur nella consapevolezza dei propri limiti di validità – di fronte a ogni manifestazione di dogmatismo, tanto in campo teologico, quanto più in generale in ambito filosofico e scientifico. E, come questi altri illuminismi, anche l’Aufklärung guarda all’uomo e alla sua storia con un profondo ottimismo, animato dalla fiducia più o meno manifesta nel progresso dell’umanità. A differenza degli altri grandi illuminismi europei, però, l’Aufklärung si caratterizza per un atteggiamento generalmente più moderato nei confronti della discussione politica e religiosa, il quale va ricondotto alle condizioni peculiari in cui si trovava la Germania del tempo.

Johann Christoph Frisch, Federico II di Prussia e il marchese d'Agens durante la costruzione del palazzo di Sanssouci, XVIII sec., Potsdam, Sanssouci

All’indomani della guerra dei Trent’anni (1618-1648), infatti, il paese risente della mancanza di un potere centrale forte e si trova frammentato in una miriade di staterelli direttamente governati da esponenti della classe nobiliare la quale, saldamente attaccata al potere politico ed economico, costituisce un grande ostacolo alla formazione di una borghesia in grado di portare avanti le istanze di un rinnovamento politico e culturale. Non di rado, inoltre, all’asservimento politico si accompagna una forma di asservimento ai precetti di una religione ormai costretta in un vincolo di prescrizioni esteriori, cui i principi non lesinano di richiamarsi per assicurarsi l’obbedienza dei sudditi.

Pietismo Accanto a questa forte instabilità politica, la situazione della cultura tedesca del tempo è profondamente segnata dalla progressiva affermazione del “pietismo”. Si tratta di un movimento religioso che nasce nella Germania degli ultimi decenni del Seicento attraverso l’opera del teologo luterano Philipp Jakob Spener (1635-1705) e del teologo evangelico August Hermann Francke (1663-1727) e rappresenta il principale movimento di rinnovamento all’interno del protestantesimo europeo, dopo la Riforma. Il pietismo propugna il ritorno a una forma di luteranesimo originario che, come afferma Spener nei Pia desideria (1675), restituisca centralità al libero esame del Testo Sacro, riconosca la libertà dei cristiani di fronte all’autorità ecclesiastica e, in ultima analisi, rivendichi il primato della fede viva delle coscienze di fronte al culto esteriore irretito nelle maglie di una sterile dogmatica. L’intimo rinnovamento propugnato dal pietismo si concretizza nella fondazione di istituzioni destinate a diventare centri di diffusione della cultura primoilluministica tedesca: all’inizio degli anni Settanta, Spener fonda a Francoforte i primi Collegia pietatis, conventicole religiose destinate alla lettura collettiva della Bibbia e in specie del Nuovo Testamento, che si diffondono presto nei territori della Germania protestante. Nel 1695 Francke fonda a Halle un centro di educazione e formazione pietistica ancor oggi attivo, le Franckesche Stiftungen, grazie a cui la città diviene uno dei massimi centri illuministici.

Gottfried August Gründler, Primo edificio delle Franckesche Stiftungen di Halle, 1749

Gottfried August Gründler, Veduta delle Franckesche Stiftungen di Halle, 1749

La filosofia “fuori dalla scuola”

Pietismo e Aufklärung condividono sul volgere del secolo XVII l’esigenza di un profondo rinnovamento morale, religioso e culturale, della vita spirituale tedesca. Questa loro comunione di intenti anima la fase incipiente dell’Illuminismo, la cosiddetta Frühaufklärung (1680-1720), che si fa convenzionalmente iniziare con le prime lezioni di Christian Thomasius (1655-1728) all’università di Lipsia. La riforma della filosofia auspicata da Thomasius muove dalla medesima avversione nei confronti dell’atteggiamento dogmatico e delle astrattezze del sapere di scuola che ha suscitato la reazione dei teologi pietisti. Alla pari dell’esigenza pietistica di rivendicare la libertà del singolo di fronte al Testo Sacro e all’autorità ecclesiastica, Thomasius reclama attraverso il carattere eclettico della propria filosofia l’autonomia della ragione rispetto ai pregiudizi della tradizione, tanto filosofica quanto religiosa. La nuova filosofia raccoglie in sé lo spirito della prima riflessione illuministica nella misura in cui coniuga il carattere laico, l’orientamento pragmatico e l’esigenza di rendersi accessibile a un pubblico più ampio rispetto a quello cui è comunemente destinata, in ultima analisi la nobiltà e il clero. A questo scopo Thomasius sostituisce l’uso del tedesco a quello del latino tanto nelle proprie lezioni universitarie quanto nei suoi scritti, e affronta temi di interesse non strettamente accademico, facilmente fruibili dalla giovane borghesia che incomincia a prendere parte alla vita intellettuale della nazione. Tanto la logica esposta nella Introduzione alla dottrina della ragione (1691), quanto l’etica consegnata alla Introduzione alla dottrina dei costumi (1692) sono animate da un profondo spirito anti-intellettualistico. Riconoscendo nell’esperienza un limite invalicabile della conoscenza umana, Thomasius prende le distanze dalle astrattezze metafisiche, dal sapere arido e polveroso della filosofia di scuola e dalla logica sillogistica: la nuova logica va concepita come una “dottrina della ragione” che fornisce chiari precetti con cui il sano intelletto si rende capace di smascherare i pregiudizi, le superstizioni e gli errori del passato.

Johann Christian Heinrich Sporleder, Christianus Thomasius, XVIII sec.

La filosofia come saggezza mondana L’orientamento pratico si manifesta anche in ambito etico, in cui Thomasius avversa l’ideale contemplativo della tradizione razionalistica – in specie spinoziana, riproposta nella Germania di quegli anni da Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (1651-1708) – cui contrappone il primato della ragione pratica sulla ragione speculativa. L’uomo di Thomasius non è innanzitutto un essere razionale, ma un essere capace di aprirsi al prossimo con amore e di rendersi parte attiva di una comunità entro cui solo gli è consentito realizzare appieno la propria umanità e conseguire la propria destinazione. La filosofia, lungi dall’essere un mero esercizio di pensiero a uso esclusivo del mondo dotto delle università, deve pertanto venir concepita come una saggezza mondana (Weltweisheit), la quale, prima di guardare alla verità, deve innanzitutto presentarsi come lo strumento razionale che guida l’uomo comune nella condotta della propria esistenza concreta.

Il carattere eminentemente pragmatico e sociale della filosofia, il primato della volontà sull’intelletto, la propensione verso una forma di empirismo – attraverso cui passerà peraltro la prima ricezione tedesca di Locke – e il profondo orientamento pietistico rappresentano i tratti comuni a quel gruppo di pensatori che, sul volgere del XVII secolo, si pongono nella sfera di influenza diretta di Thomasius. Tra questi occupano una posizione di preminenza i teologi hallensi Johann Franz Budde (1667-1729) e Joachim Lange (1670-1744), e il medico Andreas Rüdiger (1673-1731), anch’egli attivo a Halle in quegli anni. Costoro operano nel senso di una sistematizzazione dello spirito eclettico di Thomasius, combinando nelle loro filosofie istanze pietiste con temi della tradizione aristotelica, cartesiana e, da ultimo, lockiana. Ciò ebbe come naturale conseguenza una nuova forma di scolasticizzazione della filosofia, non da ultimo segnata dal ritorno al latino come alla lingua dotta del sapere, la quale si poneva in radicale contrasto con lo spirito della riflessione thomasiana.

Filosofia e sistema

Nel corso dei primi due decenni del nuovo secolo la filosofia di Thomasius conosce un progressivo declino dovuto in prima istanza all’esigenza ormai diffusa di integrare il rinnovamento culturale e sociale cui è stata destinata la filosofia con una riforma altrettanto radicale della conoscenza. La fondazione del sapere su solide basi attraverso l’individuazione di un metodo che garantisca la validità della conoscenza e insieme la scoperta di nuove verità è l’intento che anima la filosofia di Christian Wolff (1679-1754), la quale occupa, seppur in maniera non incontrastata, la scena filosofica tedesca durante gli anni centrali dell’Illuminismo, la cosiddetta Hochaufklärung (1720-1750). La riflessione di Wolff si ispira a un ideale di scientificità tratto dalle discipline naturali; in particolare egli pensa che l’applicazione del metodo della matematica alla filosofia garantisca di conseguire anche in questo campo il medesimo grado di certezza che si incontra nelle altre scienze. Wolff individua le regole di questo metodo: definire i termini con precisione, dimostrare sufficientemente i principi, dedurre correttamente le proposizioni da principi dimostrati, ordinare le dimostrazioni in maniera tale che quel che segue sia fondato in ciò che lo precede. Il nesso necessario tra le premesse e conclusioni, nerbo del metodo wolffiano, rappresenta altresì il modo naturale in cui opera l’intelletto. La logica – di fatto ridotta al solo principio di non-contraddizione, cui Wolff riporta anche il principio leibniziano di ragion sufficiente – sta pertanto a fondamento della validità di tutta la conoscenza. Tuttavia, come già avevano ritenuto Aristotele e Leibniz, la logica non è una disciplina a sé: essa è strettamente connessa all’ontologia, in quanto i suoi principi non costituiscono soltanto le regole formali del pensiero, ma anche le proprietà fondamentali degli enti. Di qui la definizione della metafisica come scienza del possibile: ciò che è logicamente possibile è, in quanto tale, anche certo e, dunque, reale. Secondo Wolff, poi, la logica si pone a fondamento della classificazione sistematica delle scienze – che egli affronta dapprima in una serie di opere redatte in tedesco, e poi riformula in una serie di scritti in lingua latina –, opinione che si imporrà presto come canonica. La filosofia si divide in una parte teoretica (o metafisica) e in una parte pratica: la prima comprende la metafisica generale, o ontologia, e le tre metafisiche speciali che hanno per oggetto il mondo, l’anima e Dio (cosmologia, psicologia e teologia); la seconda parte della filosofia comprende invece l’etica, l’economia, la politica e il diritto naturale, su cui si fondano in ultima analisi tutte le discipline pratiche, dal momento che in ogni uomo è iscritta la legge naturale che regola ogni azione. Ribaltando il modello proposto da Thomasius, Wolff recupera anche in ambito etico il modello intellettualistico che prevede la preminenza dell’intelletto nella determinazione della volontà verso il raggiungimento del bene.

Johann Georg Wille, Christian Wolff, XVIII sec., San Francisco, Fine Arts Museums

Positiva ricezione di Wolff in Francia La filosofia wolffiana si presenta nel suo complesso come un importante tentativo di sistematizzare il sapere alla luce di un ideale di scientificità. Tanto il suo sistema metafisico fortemente caratterizzato in senso deterministico – in cui elementi leibniziani si innestavano su un dualismo delle sostanze di derivazione cartesiana – quanto l’affermazione dell’autonomia della morale dalla religione suscitano la ferma opposizione del fronte pietista. I teologi di Halle accusano Wolff di professare una forma perniciosa di fatalismo prossimo all’ateismo e riescono, con l’appoggio di Federico Guglielmo I, ad allontanarlo da Halle e a proibire l’insegnamento della sua filosofia in tutto il regno prussiano per oltre un decennio. Nonostante il divieto, la filosofia di Wolf si diffonde rapidamente: grazie soprattutto a una vastissima produzione di manualistica essa arriva a dominare in maniera pressoché egemonica le università e la cultura del tempo, anche al di fuori dei confini tedeschi. Gli stessi enciclopedisti francesi trovano nel wolffismo un’importante fonte di ispirazione. Accanto ai seguaci più ortodossi, come Christian Gabriel Fischer (1686-1751) e Ludwig Philipp Thümmig (1697-1728), anch’essi al pari di Wolff allontanati dalle rispettive università, oppure Georg Bernhard Bilfinger (1693-1750) e Friedrich Christian Baumeister (1709-1785), estensori dei più celebri manuali di scolastica wolffiana, nel seno della filosofia di Wolff videro la luce anche espressioni altamente originali della filosofia del tempo. Martin Knutzen (1713-1751), maestro di Kant, elabora la propria filosofia a partire da un confronto serrato con il wolffismo, e lo stesso battesimo dell’estetica moderna – per opera di Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) e Georg Friedrich Meier (1718-1777) – avviene in un ambiente profondamente permeato dalla riflessione wolffiana.

Intorno alla metà del secolo, tuttavia, la filosofia di Wolff comincia a perdere consensi: lo scontento si concentra ora innanzitutto intorno alla pretesa di estendere il metodo matematico alla filosofia. Questo tipo di polemica viene inaugurato da esponenti della scuola thomasiana, allievi del già menzionato Rüdiger: Adolf Friedrich Hoffmann (1703-1741) e soprattutto Christian August Crusius (1715-1775). La critica che quest’ultimo muoverà all’intellettualismo etico e, soprattutto, alla validità dei principi logici wolffiani – imputando al principio di ragion sufficiente la conseguenza del determinismo metafisico e a quello di non contraddizione l’incapacità di raggiungere l’ambito delle realtà esterne al pensiero (Schema delle verità di ragione necessarie, 1745; Via della certezza e dell’affidabilità della conoscenza umana, 1747) – eserciterà un’influenza profonda sul giovane Kant. Nel clima filosofico caratterizzato dal wolffismo si muovono anche Johann Heinrich Lambert (1728-1777) e Johann Nicolaus Tetens (1734-1807), entrambe personalità filosofiche assai peculiari, le quali rappresentano una vera e propria avanguardia della filosofia wolffiana nella misura in cui ne tentano un rinnovamento attraverso l’integrazione di elementi della tradizione empiristica lockiana. La riforma della logica e della metafisica che Lambert affida al Nuovo organo (1764) e all’Architettonica (1771) trova nell’esperienza un termine di confronto fondamentale: essa offre alle regole necessarie e formali dell’intelletto il materiale su cui operare e, al contempo, la garanzia del carattere reale e non solo possibile delle conoscenze. Ricorrendo a presupposti analoghi, Tetens (Saggi filosofici sulla natura umana e il suo sviluppo, 1776-1777) analizza l’intelletto umano cercando di discriminare – soprattutto richiamandosi ai contributi dell’empirismo britannico di Locke e Hume e del sensismo di Bonnet e Condillac – tra gli elementi del molteplice empirico e le leggi formali pure che presiedono alla formazione della conoscenza. Seppur circoscritti entro i confini dell’analisi empirica, i problemi qui affrontati sono i medesimi da cui prenderà l’avvio la riflessione kantiana, la quale è pertanto la figlia naturale dell’Aufklärung.

LETTURE

La stampa politica e l'opinione pubblica

LETTURE

Le donne al potere

LETTURE

Le donne nella società dei Lumi

La filosofia popolare

Il declino della filosofia wolffiana – che si compie intorno agli anni Cinquanta, quando essa è ormai ridotta a contorno sfumato di una riflessione filosofica autonoma e aperta alle influenze della filosofia europea – si accompagna al rinnovamento progressivo dell’interesse già manifestato da Thomasius per le questioni antropologiche. Nasce così il movimento della “filosofia popolare”: essa caratterizza la riflessione della cosiddetta Spätaufklärung, il tardo Illuminismo tedesco, la cui fine è convenzionalmente fissata all’inizio degli anni Ottanta, quando vede la luce la Critica della ragion pura di Kant (1781). Questo indirizzo filosofico è caratterizzato da una forte impronta eclettica: in esso si ravvisa un ritorno di temi leibniziani spesso coniugati con elementi della filosofia francese e britannica. Ciò era stato reso possibile, per un verso, dalla pubblicazione, alla fine degli anni Sessanta, di alcuni inediti leibniziani per opera di Louis Dutens e, soprattutto, dall’orientamento dichiaratamente filofrancese dell’Accademia delle Scienze di Berlino, che dal 1745 era presieduta – per volere di Federico II – dallo scienziato francese Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1698-1759).

R. Tormere, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, metà XVIII sec., Bethesda (Stati Uniti), National Library of Medicine

La fase tarda dell’Illuminismo tedesco presenta quindi il medesimo interesse per le tematiche etiche, politiche, sociali e religiose che caratterizzavano gli altri illuminismi europei, e manifesta l’aperta convinzione che le riflessioni generalmente antropologiche avessero una netta priorità su quelle teoretiche e speculative. Esponenti di spicco di quest’ultima fase dell’Aufklärung sono Moses Mendelssohn (1729-1786) e Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781). La stretta connessione tra la filosofia e la vita, l’attenzione per la dimensione pratica e sociale della conoscenza, la rivalutazione della componente sensibile dell’uomo animano la produzione filosofica di questi autori. Accanto agli interessi estetologici, che pur occupano i due autori mettendo capo all’elaborazione di teorie originali incentrate sull’indipendenza della sfera estetica dall’ambito conoscitivo e morale, la riflessione di Mendelssohn e di Lessing porta un importante contributo soprattutto al dibattito relativo ai rapporti tra ragione e religione.

Moritz Daniel Oppenheim, Lessing e Lavater ospiti di Moses Mendelssohn, rappresentazione immaginaria dell’incontro che ebbe realmente luogo a Berlino nel 1763, 1856, Berkeley, Judah L. Magnes Museum

Ragione e religioneMendelssohn affida al Fedone (1767) la sua rielaborazione della teoria platonica dell’immortalità dell’anima, adattata alle esigenze della nuova filosofia; a essa si accompagna la convinzione della dimostrabilità dell’esistenza di Dio per via razionale, che pur si concilia con le posizioni teistiche della Gerusalemme o sul potere religioso e sul giudaismo (1783), esempio eccellente di affermazione del principio della tolleranza e della libertà di coscienza dei fedeli. Il rapporto tra la ragione e la religione che nel Settecento britannico aveva messo capo a forme estreme di deismo diventa oggetto di discussione, seppur più moderata, anche nella Germania di questi anni: il movimento dei “neologi” (o “nuovi teologi”) si propone di spogliare la religione positiva dell’apparato dogmatico per ridurla al nucleo razionale originario; Hermann Samuel Reimarus (1694-1768), autore di un’Apologia o scritto in difesa degli adoratori razionali di Dio, pubblicata da Lessing solo nel 1774, concentrava la critica alle religioni rivelate sul cristianesimo, riconducendo il messaggio del Cristo a una mera religione morale, cui gli apostoli avevano solo successivamente sovrapposto un sistema dottrinale a detrimento della purezza originaria della fede. Nel dare alle stampe questo scritto Lessing sapeva di destare grande scompiglio nel mondo filosofico; la sua critica della religione positiva, tuttavia, va oltre la denuncia del carattere irrazionale che ne aveva fatto Reimarus. Lessing ammette la rivelazione seppur contestandone il carattere sovrannaturale: entro la prospettiva di una filosofia della storia, la rivelazione è concepita come una tappa dell’educazione progressiva del genere umano verso il proprio perfezionamento. Una volta completato il processo educativo, nell’“età del nuovo Vangelo eterno” la stessa rivelazione diverrà superflua, in quanto la ragione saprà accedere da sola alla verità (L’educazione del genere umano, 1780). La confessione della propria inclinazione verso il panteismo spinozistico, di cui Lessing a ridosso della propria morte metterà a parte l’amico Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819), segnerà l’inizio di una disputa filosofica che occuperà gli ultimi anni della vita di Mendelssohn. Ma ormai l’epoca del rischiaramento era compiuta: la filosofia tedesca apriva le porte all’età della critica.