2. Etnologia e antropologia culturale

Thomas Edward Bowdich, Il primo giorno della tradizionale festa del raccolto, illustrazione in Thomas Edward Bowdich, “Mission from Cape Coast Castle to Ashantee”, Londra 1818, Yale, University Library, Ross Archive of African Images

2.1 Origini di una nuova disciplina

L’interesse per i modi di vita dei popoli extraeuropei comincia a essere chiamato etnologia nella prima metà dell’Ottocento. La nozione di etnologia (o studio degli ethné, cioè dei popoli o nazioni) è pertanto all’origine di quell’attività di ricerca che sarebbe stata conosciuta più tardi come antropologia culturale o sociale.

La prima comparsa del termine etnologia sembra trovarsi nel Saggio sulla filosofia delle scienze di André-Marie Ampère (1775-1836) del 1835, dove il termine è preferito a “geografia sociale”. Sempre in Francia, a Parigi, viene istituita, qualche anno più tardi, la Société éthnologique (1838), il cui scopo è quello di favorire lo studio delle differenze anatomiche tra i gruppi umani, mentre l’Ethnological Society of London, fondata nel 1843, si fa promotrice di ricerche sui popoli “non civilizzati”: lingua, anatomia comparata, origini e istituzioni sociali.

In quanto studio dei popoli “selvaggi” o “barbari”, l’etnologia è, più che il frutto di una derivazione diretta da altri saperi, una “scienza dei residui”, almeno nel senso che essa emerge come interesse per popolazioni che avevano un ruolo ben poco rilevante nello sviluppo delle “scienze umane” allora emergenti (linguistica, psicologia, sociologia) e della filosofia della storia. Questo interesse per i “residui”, che ebbe il merito di proporre all’attenzione degli studiosi fenomeni che altrimenti sarebbero andati perduti, ebbe una complessa gestazione. Il tardo Illuminismo aveva già teorizzato uno studio comparato dei popoli dal punto di vista fisico, linguistico e “morale” (culturale) denotandolo come un’impresa capace di affratellare l’umanità intera in una visione unitaria del genere umano. La Société des Observateurs de l’Homme, fondata a Parigi nel 1799, fu la prima testimonianza di un’intenzione conoscitiva formalmente organizzata nata da questa visione universalistica.

L’etnologia, così come emerge nei primi decenni dell’Ottocento, è un campo di ricerca composito che si dibatte tra idea di progresso (dei popoli civili) e di regresso quando non di degenerazione (dei selvaggi); soprattutto è una disciplina ancora cauta nelle ipotesi relative alla “natura dell’Uomo”, in quanto fortemente riguardosa nei confronti delle Sacre Scritture.

L’importanza dell’evoluzionismo

In Europa, ma specialmente nelle Isole Britanniche, questa disciplina incerta circa la possibilità di fondare un sapere laico e definito sui popoli non europei (selvaggi o barbari che fossero), comincia a prendere consistenza con la rottura scientifica rappresentata dall’evoluzionismo, che ha un potente influsso sugli sviluppi dell’etnologia in quanto sapere socialmente e accademicamente riconosciuto. La prospettiva evoluzionista offre, infatti, un quadro teorico e ideologico “forte” per i processi di trasformazione del mondo naturale entro cui pensare la storia dell’uomo. I popoli del pianeta appaiono sotto una nuova luce: quelli primitivi e barbari sono la prova dell’esistenza di epoche contrassegnate ciascuna da una complessità maggiore della precedente sul piano delle conoscenze tecniche, delle istituzioni giuridiche, delle credenze religiose ecc. Anche i barbari e i selvaggi assumono un ruolo importante all’interno di questa rappresentazione: essi sono infatti considerati dei fossili sociali, i rappresentanti delle epoche più remote dello sviluppo umano sul piano tecnologico e intellettuale. Studiarli significa studiare il passato stesso dei popoli civilizzati, ripercorrere il cammino che, dai tempi preistorici, giunge alle soglie della civiltà. Un’idea, questa, già presente nei tardi illuministi, ma alla quale l’evoluzionismo dà nuova forza.

Il concetto di cultura

All’indomani della pubblicazione dell’Origine delle specie di Charles R. Darwin (1859), prende infatti consistenza un nuovo modo di guardare ai popoli “non civilizzati”, i quali cominciano a essere sempre più qualificati come “primitivi”, piuttosto che “selvaggi”, in ragione della posizione a loro assegnata nella scala di sviluppo (o evoluzione) della civiltà umana. Nonostante questa visione autocelebrativa ed etnocentrica della storia umana, che pone l’Europa (e la società inglese in particolare) al vertice dello sviluppo storico, ciò che gli studiosi di quest’epoca portano a compimento è la visione unitaria del genere umano. Tale concezione unitaria dell’umanità, affermatasi nella prima metà del secolo in campo biologico grazie agli studi dei naturalisti, viene ora stabilita anche sul piano “culturale”. Diventerà celebre la definizione di cultura data da Edward B. Tylor (1832-1917) all’inizio della sua opera fondativa Cultura primitiva del 1871: “La cultura, o civiltà […] è quell’insieme complesso che include le conoscenze, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo in quanto membro della società”. Essa riflette una concezione della cultura che coniuga la dimensione della particolarità (ogni popolo, o società, possiede una propria specifica cultura) con quella dell’universalità: tutti gli esseri umani sono in grado di “produrre cultura” se con questo termine si intende quell’insieme di capacità ideative, pratiche e simboliche che consentono agli umani di “vivere nel mondo”. Tylor, che era un evoluzionista culturale, metteva a disposizione della comunità scientifica un concetto – cultura – destinato ad avere in seguito una grande fortuna.

Scuola inglese, Joseph Hooker, Charles Lyell e Charles Robert Darwin, XIX sec., Kent, Down House

2.2 Etnologia, antropologia ed etnografia

Progressivamente l’etnologia perde quelle caratteristiche di disciplina composita che l’avevano caratterizzata al suo sorgere. Essa si propone sempre più come studio dei costumi e delle istituzioni dei popoli “primitivi”, lasciando lo studio delle caratteristiche fisiche all’antropologia. Si tratta di un processo lento e per nulla uniforme.

È invece proprio nella seconda metà dell’Ottocento che l’antropologia, da scienza strettamente naturalistica, comincia a definirsi come disciplina interessata allo studio del genere umano dal punto di vista psichico e linguistico-culturale, oltre che fisio-anatomico. Da quel momento in poi l’etnologia va assumendo progressivamente un ruolo specifico e complementare all’interno dell’antropologia: specifico in quanto all’etnologia compete lo studio delle istituzioni primitive (cultura materiale, organizzazione sociale, arte, religione, governo ecc.); complementare in quanto altre discipline come l’archeologia, la linguistica e l’antropologia fisica definiscono l’ambito dell’antropologia generale.

Le società etnologiche che erano state fondate in Francia e in Gran Bretagna nella prima metà dell’Ottocento vengono, nei decenni successivi, riassorbite da società “antropologiche”.

L’etnologia, dalla seconda metà dell’Ottocento in avanti, si presenta dunque come campo di studio dedicato all’indagine delle manifestazioni espressive, tecniche e istituzionali dei popoli extraeuropei, e specialmente di quelli considerati come più lontani dagli standard “occidentali”. Concepita come lo studio dei popoli extraeuropei allo stato primitivo o “di natura”, l’etnologia viene comunque assumendo, a seconda dei paesi e dei contesti accademici, caratteristiche diverse e un differente ruolo nel complesso delle discipline “antropologiche”. A Washinghton, ad esempio, il Bureau of American Ethnology viene fondato nel 1879 allo scopo di condurre ricerche di carattere linguistico, archeologico e culturale presso le popolazioni native degli Stati Uniti, ma il progetto rientra già, nelle intenzioni dei suoi promotori, in un più ampio programma di studi antropologici. In Francia, in Italia e nei paesi di lingua tedesca, il termine etnologia (talvolta etnografia) rimarrà a indicare l’interesse per le culture extraeuropee fin dopo la seconda guerra mondiale, mentre nei paesi di lingua anglosassone essa sarà sostituita, nei primi decenni del Novecento, dall’antropologia sociale (Gran Bretagna) e culturale (Stati Uniti). In Francia gli studi di carattere etnologico emergono più tardi, dalla sociologia di Emile Durkheim e dalla filosofia di Lucien Lévy-Bruhl e dei loro rispettivi allievi, diretti o indiretti (Marcel Mauss, Robert Hertz, Maurice Leenhardt e altri); oppure dall’interesse di alcuni funzionari coloniali come Maurice Delafosse e Louis Tauxier per le culture e le lingue dell’Africa subsahariana.

L’stituzionalizzazione dell’antropologia

Ovunque in Europa sono ormai mature le condizioni per la nascita di una disciplina istituzionalizzata: nel 1866 Paul Broca (1824-1880) definisce l’antropologia come scienza che ha per oggetto “lo studio del gruppo umano considerato nel suo insieme, nei suoi dettagli e nel suo rapporto con il resto della natura”. Nella serie degli esseri animali, secondo Broca esiste una prima parte dell’antropologia cui spetta l’attributo di “zoologica”; una seconda parte “descrittiva”, s’incaricherebbe di stabilire suddivisioni interne alla specie, data l’estrema varietà di forme somatiche; su un terzo e ultimo livello Broca colloca poi lo studio dell’uomo “nel suo insieme”, con notevole ambiguità, non essendo netta la linea di demarcazione rispetto alle discipline limitrofe. Ripetutamente egli richiama l’esigenza di metodi precisi e di notazioni uniformi, affermando la necessità di esprimere con segni numerici i caratteri osservati su ogni individuo, anche quelli apparentemente meno suscettibili di misurazione, come il colore della pelle, dei capelli e degli occhi. Tutte le cifre così raccolte si prestano infatti al calcolo delle medie, unico dispositivo capace di far conoscere esattamente un gruppo umano.

Tamburo Ojibway, XIX secolo

Da poco fondata la Société d’Anthropologie, nel 1861 Broca comunica ai suoi membri di voler mettere ordine nelle procedure con l’invenzione di speciali strumenti, da adoperarsi là dove si studino crani e teste.

Quattro anni dopo Broca fornisce istruzioni dettagliate per le ricerche antropometriche, una sorta di prontuario da consultare nella collezione di pièces anatomiche, nell’osservazione morfologica e fisiologica, nella misurazione corporea, e altre Instructions, compilate dallo stesso Broca nel 1875, riguardano esclusivamente lo studio del cranio.

Buona parte dell’antropologia di metà Ottocento è dunque impegnata ad esplorare cause naturali e a ritrovare leggi costanti dietro l’inesauribile varietà delle forme, servendosi di metodologie misuratrici. Del resto il percorso di studi del medico Broca verso la delimitazione di una scienza naturale dell’uomo prende le mosse da esordi craniologici. La complicatezza degli emisferi cerebrali non può essere semplice gioco nella ferrea economia della natura, mentre diventa nozione diffusa che le circonvoluzioni anteriori abbiano a che fare con lo sviluppo delle facoltà superiori.

L’Ottocento conferma il coesistere nell’antropologia di due anime: da un lato lo studio differenziale dei caratteri fisici dell’uomo, d’altro lato l’indagine relativa ai suoi usi e costumi. Su questo secondo versante i protagonisti non sono i medici, bensì un insieme composito di eruditi, archeologi e giuristi che operano per lo più nell’Inghilterra vittoriana, sorretti dalla fede nel naturalismo evoluzionistico e confortati dalla visione del trionfante Impero britannico.

È un grande amico di Darwin, John Lubbock a codificare, nel 1865, l’ipotesi di una stretta parentela fra i preistorici abitanti d’Europa e i selvaggi contemporanei. Donde quel metodo comparativo che per alcuni decenni sarà principale strumento dell’antropologo: grazie alla fondamentale invarianza delle sue facoltà, l’uomo riprodurrebbe, a uno stesso livello di maturità intellettuale, forme di adattamento materiale sostanzialmente simili. In altri termini, una strada maestra condurrebbe dallo stato primitivo alla civiltà e lungo tale strada sarebbero più avanzate le nazioni (o le razze) che mostrano un più alto livello d’organizzazione materiale e sociale.

Nella seconda metà dell’Ottocento è proprio la socialità a costituire un oggetto privilegiato d’osservazione. Ancora nel 1865 John McLennan (1827-1881) traccia lo sviluppo dei sistemi di parentela fissando una sequenza evolutiva dalle prime forme matrilineari al lento affermarsi della paternità individuale.

Boucher Bariba con la sua famiglia (Dahomey), tav. 14, in Maurice Delafosse, “Les nègres”, Parigi 1927

L’etnografia

La seconda metà dell’Ottocento segna anche il crescente sviluppo dell’etnografia, o “descrizione” dei popoli, intesa non come mera riflessione teorica o speculativa, ma come pratica di ricerca fondata sul contatto diretto con le popolazioni studiate. Durante il periodo 1860-1880 si assiste al moltiplicarsi dei lavori condotti specialmente nelle Americhe, in Africa, Asia e Oceania. I missionari occupano, in questo periodo, un posto preminente, affiancati spesso da funzionari coloniali o da militari. Negli Stati Uniti la ricerca si organizza invece grazie all’opera di semplici appassionati prima, e di inviati dalle istituzioni scientifiche poi (come il Bureau of American Ethnology) nelle riserve indiane. In altri paesi, come quelli di lingua tedesca, sono piuttosto medici e naturalisti a farsi etnografi “sul campo”. In Italia spiccano personalità come quelle di Lamberto Loria (1855-1913), viaggiatore, esploratore e collezionista. L’intensa attività di raccolta di informazioni condotta da queste figure si coniuga tuttavia raramente con teorie generali relative alla storia o al funzionamento delle istituzioni sociali e culturali. L’elaborazione teorica e speculativa è lasciata agli studiosi “da tavolino” i quali, in contatto epistolare con missionari e residenti coloniali, si avvalgono delle loro osservazioni e delle loro ricerche in loco.

Una notevole eccezione è costituita dall’avvocato americano Lewis H. Morgan (1818-1881) il quale, oltre a scrivere un’importante monografia sugli Irochesi della regione dei Grandi Laghi, compie studi di grande portata sui sistemi terminologici di parentela in chiave comparativa anche a partire dalla propria personale esperienza etnografica tra gruppi di nativi nordamericani. Morgan redige anche uno dei libri di maggior successo dell’evoluzionismo culturale: La società antica (1877), in cui tenta una ricostruzione delle tappe dell’evoluzione delle istituzioni politico-sociali collegandole alle diverse “tecniche di sussistenza” (caccia, pesca, allevamento, agricoltura). La maggior parte dei contemporanei di Morgan non ha comunque esperienza diretta di incontro con i popoli “primitivi” o barbari di cui essi scrivono. Alcuni di loro hanno viaggiato fuori dall’Europa, ma l’etnografia, in quanto pratica quotidiana di contatto con quelle popolazioni, rimane per lo più un’esperienza di missionari e di amministratori coloniali, molti dei quali si distinguono per la loro attività di ricerca anche nel campo della museografia, un aspetto importante dello sviluppo dell’etnologia della seconda metà dell’Ottocento.

Etnologia e antropologia negli Stati Uniti alla fine dell’Ottocento

Alla fine del XIX secolo si verificano alcuni importanti cambiamenti in seno all’etnologia così come questa era stata praticata sino ad allora a livello teorico, metodologico e organizzativo. Negli Stati Uniti, Franz Boas (1858-1942), immigrato dalla Germania negli anni Ottanta, fonda il primo dipartimento di antropologia presso la Columbia University di New York. I suoi studi, che lo avevano portato prima tra gli Eschimesi della Terra di Baffin e poi tra i Kwakiutl della costa occidentale del Canada, sono profondamente impregnati dello storicismo tedesco, che costitui-sce lo sfondo teorico della sua critica alle teorie dell’evoluzione in campo culturale. Convinto che sia necessario studiare le società nel loro ambiente, la loro storia e la loro cultura specifica prima di poter avanzare ipotesi sulle “leggi” che ne guidano le trasformazioni, Boas critica decisamente i ricercatori fedeli alla visione di Morgan relativa agli “stadi” evolutivi della società.

Il suo “particolarismo storico”, come sarà appunto chiamata la prospettiva da lui inaugurata, privilegia dunque lo studio sul campo, la raccolta di testi in lingua, l’indagine storica e la ricostruzione museale come testimonianza dello stile di vita, delle credenze, delle arti e dei riti di un popolo. Per Boas l’etnologia è parte integrante di una più ampia antropologia generale nella quale rientrano la linguistica, l’archeologia e l’antropologia fisica. Egli dà, però, grande rilevanza alla dimensione culturale dell’antropologia, cercando di imporre l’idea secondo cui la cultura è non solo ciò che guida le scelte adattive dell’uomo ma anche un campo espressivo autonomo e non soggetto ad alcuna interferenza di tipo biologico (“razziale”). Enorme sarà il suo influsso sull’antropologia culturale americana, e non solo, del Novecento, anche in virtù dell’uso che egli fa del concetto di cultura, come contrapposto a quello non scientifico di “razza”.

Mappa realizzata da Franz Boas per la spedizione Morris K. Jesup in Nordamerica (1897-1902) , 1896 ca., New York, American Museum of Natural History

L’etnologia in Gran Bretagna e in Germania

Profondi mutamenti investono, negli ultimi due decenni dell’Ottocento, l’ambiente scientifico britannico. L’intensificarsi dei contatti con le popolazioni dell’impero aveva promosso lo studio sistematico di queste ultime e l’attività museografica. L’università di Cambridge organizza così, tra il 1898 e il 1899, una spedizione agli Stretti di Torres, tra l’Australia e la Nuova Guinea, allo scopo di raccogliere testimonianze della cultura materiale delle popolazioni locali. La missione, guidata da Alfred C. Haddon (1855-1940), ha un successo inatteso, anche per la partecipazione di naturalisti, linguisti e, soprattutto, dell’etnologo William H. R. Rivers (1864-1922) che avrà poi un ruolo determinante negli sviluppi della disciplina in Gran Bretagna nei primi anni del Novecento. L’impianto teorico dell’etnologia britannica di questo periodo resta ancorato ai presupposti dell’evoluzionismo, nello stesso momento in cui negli Stati Uniti ha invece inizio, come abbiamo visto, una nuova corrente di studi basata sul “particolarismo”.

La fine dell’Ottocento è comunque segnata, in Gran Bretagna, dalla monumentale opera di James George Frazer (1854-1941), la cui influenza travalica quella degli studi etnoantropologici per estendersi alla letteratura e, forse, alla sensibilità stessa della tarda età vittoriana. Frazer (che è in corrispondenza con molti etnografi) pubblica nel 1890 il Ramo d’oro, un trattato in dieci volumi di impianto evoluzionista nel quale il grande studioso di Cambridge, attraverso una rivisitazione della letteratura classica e etnografica, compone una grandiosa ricostruzione di quello che per lui è il cammino del pensiero umano, dalla magia alla religione e, da questa, alla scienza.

TESTO

T4: James George Frazer, Miti sull’origine del fuoco

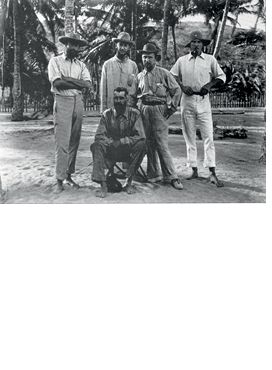

Membri della spedizione agli Stretti di Torres; da sinistra: Rivers, Seligman, Ray, Wilkin. Seated e Haddon (seduto), 1898, Cambridge, Cambridge University Museum of Archaeology and Anthropology

L’etnologia tedesca

In Germania, e più in generale nella Mitteleuropa, l’etnologia trova nuove declinazioni. Tradizionalmente positivista ma antievoluzionista (culturale), l’etnologia mitteleuropea, che ha soprattutto nel tedesco la lingua veicolare e un forte ancoramento alla “antropogeografia” di Friedrich Ratzel (1844-1904), si dedica allo studio della diffusione degli elementi culturali come motore principale della trasformazione storica.

Il “diffusionismo”, come è stato appunto definito questo momento teorico soprattutto, ma non esclusivamente, di lingua tedesca, è sostenuto dal lavoro di molti validi etnografi, ma si presta in parecchi casi a speculazioni sulla trasmissione di tratti culturali specifici da un continente all’altro che, alla prova dei fatti, si rivelano spesso infondate e contraddittorie. Tra i diffusionisti di lingua tedesca va ricordato Fritz Graebner (1877-1934), studioso dell’Oceania e allievo dell’etnologo e museologo Leo Frobenius (1873-1938), a cui si devono le grandi raccolte di arte africana oggi custodite nei più importanti musei tedeschi di antropologia.

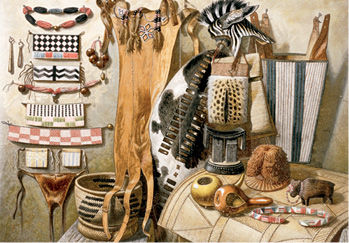

Gustav Mützel, Decorazioni e utensili xhosa nel Museo missionario di Berlino, Tav. 23. Illustrazione in Friedrich Ratzel, “Völkerkunde”, Vol. I,1890

La questione delle razze

Nel corso dell’Ottocento l’antropologia viene fondata teoricamente e viene delineato il suo profilo disciplinare-istituzionale, conservando, come eredità dal Settecento, il duplice volto di scienza della corporeità umana e di scienza della cultura. Sino ai primi anni del XIX secolo, l’opinione maggiormente diffusa in campo antropologico è quella monogenista, in base alla quale, nonostante la tendenza a classificare tipologicamente le forme della diversità umana, gli uomini discendono da una singola specie.

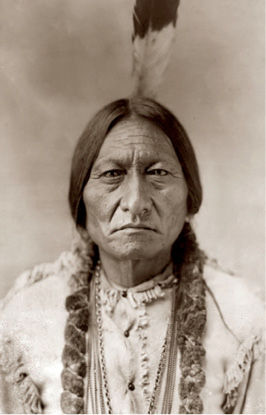

Toro seduto

All’interno di questa opinione diffusa esistono poi molte tesi diverse; una delle più importanti è quella del medico britannico James Cowles Prichard (1786-1848). Nelle sue Ricerche sulla storia fisica del genere umano (1813), che s’affermeranno per qualche decennio come caposaldo dell’antropologia britannica, egli sostiene che Adamo aveva la pelle scura e incivilendosi i suoi discendenti si sono poi differenziati per linee razziali, come dall’unico tronco i vari rami di un albero. Questo monogenismo fa da supporto teorico alle imprese missionarie, ed è tutt’altro che egualitario, mantenendo il postulato della superiorità della razza bianca.

Sull’altra sponda dell’Atlantico, intanto, l’espansione bianca procede; l’uomo bianco si trova a contatto con uomini “diversi”. In questo clima, profondamente segnato dalla scoperta di nuovi popoli e dal contatto con una “diversità” razziale, si inseriscono studi e nuove teorie relativi alla questione delle razze.

Un giovane medico di Filadelfia, Samuel George Morton (1799-1854), colleziona più di 1600 esemplari di crani e mette a punto una particolare procedura di misurazione, con l’intento di fare della capacità cranica un indice distintivo del carattere razziale.

L’impresa principale in cui s’avventura Morton consiste nel dare patente scientifica al poligenismo e nel mettere in dubbio che la fertilità sia criterio sufficiente per disegnare il perimetro della specie. Tradizionalmente, infatti, gli ibridi umani avevano fornito una prova inconfutabile dell’esistenza di un ceppo unitario e primordiale; ora Morton, con esempi tratti dalla botanica e dalla zoologia, mostra che esistono talvolta ibridi fecondi, sostenendo però che la discendenza di un innesto interrazziale umano tende all’estinzione.

La disputa su monogenismo e poligenismo caratterizza i primi decenni dell’Ottocento, e, nonostante per essa Darwin presagisca una “morte silenziosa e inosservata” (per il naturalista inglese le razze esistono, ma non rappresentano specie diverse), prosegue a lungo.

A metà del secolo l’anatomista scozzese Robert Knox (1793-1862) esegue una tendenziosa rilettura del pensiero poligenista, innalzando la razza a nozione esplicativa fondamentale cui ricondurre la costituzione fisica e il carattere dell’uomo, il suo intelletto e il grado di civiltà. Di lì a poco il diplomatico francese Arthur de Gobineau (1816-1882) individuerà in una fatale disuguaglianza razziale la chiave per una lettura della storia stessa del mondo.

Devono molto al determinismo e al materialismo di Knox coloro che nel 1863 a Londra si distaccano dall’Ethnological Society, colpevole di fedeltà al classico monogenismo e di soggezione alla filantropia quacchera ed evangelica, per fondare l’Anthropological Society. Per quasi un decennio la nuova società londinese tenterà di persuadere gli studiosi che il formarsi di un’aristocrazia ereditaria è, assai più delle “banalità” sui diritti umani, un obiettivo conforme alle leggi di natura; ed è curioso osservare come all’interno del conflitto fra le due associazioni, che difendono un’antropologia ancora legata a scrupoli umanitari, appaiano i seguaci di Darwin. A conferma delle tesi poligeniste, inoltre, il medico francese Paul Broca desume ancora da Knox esempi di sterilità degli ibridi razziali, in una memoria letta alla Société de Biologie di Parigi e accolta freddamente dai colleghi. Rischiando l’anatema, Broca decide di dar vita a una nuova Société d’Anthropologie perché agisca da incentivo e da modello per altre società che, tra il 1863 e il 1879, nasceranno a Londra, Madrid, Mosca, Firenze, Berlino, Vienna e Washington.

2.3 Verso la rivoluzione etnografica

Tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del XX secolo si ha tuttavia una svolta fondamentale, una sorta di rivoluzione etnografica che avrebbe mutato la stessa visione dell’etnologia. Negli Stati Uniti, mentre Boas promuove lo studio delle culture nella loro specifica particolarità, in Gran Bretagna si va affermando la tendenza a concepire il lavoro di ricerca come un prolungato e intenso contatto con i nativi da parte di studiosi non solo addestrati alla raccolta dei dati etnografici, ma anche preparati sul piano teorico.

Sta nascendo l’antropologo, ricercatore sul campo e teorico al tempo stesso. Una nuova figura che doveva, anche grazie al consolidamento della posizione della disciplina nelle università, soppiantare le figure del missionario e dell’amministratore-etnografo, entrambi troppo interessati a trasformare la vita delle popolazioni da loro studiate: il primo a causa della sua stessa missione, l’evangelizzazione dei nativi; il secondo in virtù della sua troppo stretta compromissione con il potere coloniale. Benché avvantaggiato dalla relazione coloniale che lo pone in una posizione di forza nei confronti dei nativi, il nuovo antropologo rivendica una neutralità e un’obiettitivà di giudizio scientificamente fondata che lo assolvono, sebbene solo idealmente, da ogni compromesso con il potere coloniale.

Un bilancio dell’Ottocento

Il declino della prospettiva evoluzionista in campo culturale è la conseguenza di uno spostamento d’interesse da parte di etnologi e antropologi, che preferiscono concentrarsi sulle specifiche realtà etnografiche piuttosto che sulla ricerca di “leggi naturali” nello sviluppo delle istituzioni e della cultura. Il paradigma evoluzionista mostrava inoltre una fragilità intrinseca, consistente nel fatto che troppo spesso le “leggi naturali dell’evoluzione culturale” venivano postulate a partire dall’andamento cumulativo e continuo di un progresso di tipo tecnologico e materiale, secondo leggi che altro non erano, dopotutto, che il prodotto della proiezione, a ritroso nel tempo, di un modo di interpretare lo sviluppo della società europea del XIX secolo.

L’etnologia e l’antropologia evoluzioniste, d’altro canto, promuovono una riflessione sistematica sulla diversità e sulla somiglianza culturale che va alimentandosi sempre più della dimensione etnografica, quindi del contatto diretto con le popolazioni studiate. Grazie all’etnologia e all’antropologia del XIX secolo i cosiddetti selvaggi, i primitivi, i popoli ritenuti una volta degenerati o la cui considerazione si pensava comunque superflua al fine di comprendere la storia umana, diventano la chiave per scoprire quei meccanismi, sociali e simbolici, che accomunano il più rispettabile uomo europeo al più derelitto degli aborigeni australiani.

John Doyle, Venerdì e Robinson Crusoe, 1840, Collezione privata

ESERCIZIO

E4: Etnologia e antropologia

ESERCIZIO

E5: Etnologia e antropologia

John Doyle, Venerdì e Robinson Crusoe, 1840, Collezione privata