4. La nascita della psicologia scientifica

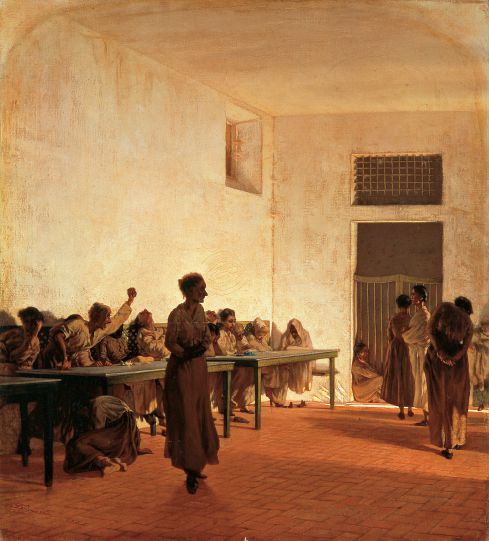

Telemaco Signorini, Sala delle agitate a San Bonifacio a Firenze, 1865, Venezia, Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro

4.1 Psicologia e filosofia

Fino ai primi decenni dell’Ottocento la psicologia costituisce una branca della filosofia. Da Aristotele a Tommaso d’Aquino, da Descartes e Locke fino a Kant, i filosofi dedicano una buona parte delle loro speculazioni al problema della psiche e delle sue funzioni. L’introspezione o auto-osservazione costituisce il principale metodo di accesso al mondo interiore degli stati psicologici, e le teorie relative alla differenziazione funzionale della psiche (la sensazione, la percezione, la memoria, l’immaginazione, il pensiero) derivano dal lavoro introspettivo del filosofo.

Anche la sfera delle emozioni è indagata con lo stesso metodo introspettivo. La psiche umana è considerata un fenomeno a sé, distaccato da altre forme di vita psichica del mondo animale; per molti filosofi, infatti, la psiche dell’uomo ha una dimensione spirituale che risalta nell’uso del termine “anima” e che comporta problemi di natura metafisica, come nella questione relativa all’immortalità dell’anima.

Intorno alla metà dell’Ottocento matura un orientamento teorico che si propone di studiare i processi psichici indipendentemente da qualsiasi problematica metafisica. Secondo questo nuovo approccio l’indagine deve essere condotta con il metodo sperimentale, tipico delle scienze naturali, per l’accertamento di relazioni costanti tra variabili manipolate dal ricercatore. Una influenza importante su questo sviluppo della psicologia come disciplina autonoma e scientifica è esercitata sia dal progresso delle ricerche sul sistema nervoso, e in particolare sul cervello, sia dalla teoria dell’evoluzione di Charles Darwin (1809-1882).

Le basi fisiologiche dei processi mentali

Nel corso della seconda metà dell’Ottocento, gli studi su pazienti cerebrolesi mettono in evidenza l’esistenza di aree cerebrali specializzate per determinate funzioni mentali (ad esempio, Paul Broca nel 1861 descrive il coinvolgimento di un’area frontale dell’emisfero sinistro nella produzione del linguaggio verbale, e nel 1874 Carl Wernicke individua nell’area temporale la regione cerebrale specializzata nella ricezione di questo stesso tipo di informazione). Anche le ricerche degli ultimi decenni dell’Ottocento sulla struttura dei neuroni, effettuate da Camillo Golgi (1843-1926) e Santiago Ramón y Cajal (1852-1934), e quelle sulla trasmissione dell’impulso nervoso da un neurone all’altro permettono di avviare una serie di modelli delle basi fisiologiche dei processi mentali. L’opera sistematica più significativa sulla localizzazione cerebrale è Le funzioni del cervello (1876) di David Ferrier (1843-1928), mentre nel libro L’azione integrativa del sistema nervoso (1906) di Charles Scott Sherrington (1857-1952) è proposta una teoria generale delle funzioni del sistema nervoso che costituisce il riferimento per molte discussioni sui rapporti tra neurofisiologia e psicologia. Ferrier e Sherrington sono alcuni dei più noti rappresentanti di una impostazione generalmente riduzionistica per cui i processi psichici sarebbero spiegabili in termini di sistemi neuronali tra loro interconnessi.

Pavlov

Un approccio differente viene adottato dal fisiologo russo Ivan Petrovič Pavlov (1849-1936) con i suoi lavori sui riflessi condizionati avviati fin dal 1901. Pavlov ipotizza che al fondamento della formazione di un riflesso condizionato vi sia un’attività integrata, da lui denominata “attività nervosa superiore”, che non è descrivibile secondo i modelli neuronali. L’esempio spesso citato di riflesso condizionato è il seguente: la risposta salivare di un cane quando la sua bocca entra in contatto con il cibo è un riflesso incondizionato, un meccanismo innato finalizzato alla sopravvivenza dell’organismo animale; poiché la stessa risposta può essere emessa dal cane all’accensione di una luce che l’animale ha imparato ad associare alla somministrazione successiva del cibo, si ha l’evidenza della formazione di un riflesso condizionato, cioè una risposta appresa che permette all’animale di anticipare il suo comportamento.

L’evoluzione della mente

La teoria darwiniana dell’evoluzione delle specie ha due conseguenze sulle concezioni della mente proposte tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento. Innanzitutto si diffonde l’idea di un progresso graduale nel mutamento delle funzioni mentali in stretta relazione con l’evoluzione del sistema nervoso e in particolare del cervello. Il libro più noto in questa prospettiva è L’intelligenza degli animali (1882) di George John Romanes (1848-1894). Vengono poi messe in evidenza alcune forme di comportamento che sono presenti in varie specie, ai fini dell’adattamento all’ambiente e all’equilibrio nelle relazioni tra conspecifici o tra preda e predatore animali. Di grande rilievo è l’opera dello stesso Darwin su L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali (1872), nella quale viene presentata una teoria delle modalità di comunicazione delle reazioni e esperienze emozionali nel mondo animale e umano. Questa teoria darwiniana è rimasta a tutt’oggi il riferimento della ricerca sulle emozioni primarie la cui espressione facciale è innata e universale in tutti gli individui umani.

Francisco Goya y Lucientes, Il manicomio, 1812-1814, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

4.2 La psicologia sperimentale

I primi esperimenti in campo psicologico riguardano la psicologia della sensazione e della percezione, secondo le procedure introdotte nel 1860 da Theodor Gustav Fechner (1801-1887) nelle sue ricerche di psicofisica, disciplina che studia le relazioni tra le caratteristiche fisiche degli stimoli (intensità di un suono, durata di un flash di luce) e le sensazioni conseguenti alla ricezione di questi stimoli da parte dei sistemi sensoriali relativi. Al suo nome è legata la legge di Weber-Fechner, che stabilisce la relazione psicofisica fondamentale (S = k log R + C, cioè la sensazione è proporzionale al logaritmo dello stimolo). Nelle sue ricerche Fechner dimostra che un sistema sensoriale è attivato quando l’energia dello stimolo arriva a un livello minimo, denominato “soglia assoluta”. Per determinare i livelli di soglia vengono introdotti vari metodi psicofisici, tuttora usati nelle ricerche sulla percezione. Nel metodo del “punto centrale”, ad esempio, il soggetto regola l’intensità dello stimolo fino a quando esso non diventa percepibile; come nel caso del volume della radio, infatti, se si gira la manopola del volume si nota che esiste un livello sotto il quale il suono non è udibile e oltre il quale comincia a essere percepito. Oltre alla soglia assoluta viene studiata in modo approfondito la soglia differenziale, cioè il minimo cambiamento percepibile tra due stimoli: si chiede, per esempio, al soggetto se due suoni hanno un’intensità uguale o diversa, cambiando gradualmente i rispettivi valori.

Il primo laboratorio di psicologia sperimentale viene fondato a Lipsia nel 1879 ad opera di Wilhelm Max Wundt (1832-1920), che vi conduce molte ricerche di psicofisica sia sulle sensazioni uditive e visive sia sulle sensazioni tattili e olfattive. Così alla fine del secolo, nei nuovi manuali di psicologia, il capitolo della sensazione e percezione risulta il più ricco. Nel laboratorio di Wundt le ricerche vengono svolte da giovani studenti che provengono da varie parti dell’Europa e dagli Stati Uniti. Finito il periodo di studio, questi ricercatori ritornano nelle università di provenienza e fondano nuovi laboratori di psicologia sperimentale.

TESTO

T2: Wilhelm Wundt, La definizione di psicologia

La comunità degli psicologi si riunisce periodicamente in congressi caratterizzati da una larga partecipazione. Il primo congresso internazionale si tiene a Parigi nel 1889 e il secondo a Londra nel 1892. Molto importante, per il livello e la varietà delle relazioni, è il quinto congresso che ha luogo a Roma nel 1905.

In Italia il primo laboratorio di psicologia sperimentale è fondato nel 1903 nell’università di Firenze e due anni dopo sono istituite le prime tre cattedre universitarie (a Torino, Roma e Napoli).

Studi sulla memoria: Ebbinghaus

Oltre alla sensazione e alla percezione, la psicologia sperimentale studia in particolare i processi della memoria e del pensiero. Nel libro Sulla memoria (1885), Hermann Ebbinghaus (1850-1909) introduce una serie di procedure sperimentali che saranno adottate dai ricercatori fino a tutta la prima metà del Novecento. Secondo Ebbinghaus, per studiare i processi della memoria, si deve ricorrere a stimoli di cui i soggetti non abbiano avuto precedenti esperienze. Vengono dunque presentate al soggetto sillabe senza senso (come “lef”, “nor”, “rux”, ecc.) e si verifica in seguito quali siano i fattori che concorrono alla loro memorizzazione. Sottoponendo anche se stesso a questi esperimenti, Ebbinghaus descrive varie leggi che governano i processi di memoria, osservando ad esempio che tanto più lunga è la lista delle sillabe da ricordare, tanto più grande è il numero di letture e ripetizioni necessarie per la memorizzazione. Inoltre, secondo il fenomeno noto come “curva di ritenzione” o “curva dell’oblio”, circa il 60 percento delle tracce di memoria scompare subito dopo l’apprendimento e in seguito si stabilizza a un valore di circa il 30 percento del materiale appreso all’inizio.

4.3 La psicologia del pensiero

Nel campo della psicologia del pensiero, tra la fine dell’Ottocento e il 1910 circa, importanti risultati vengono raggiunti soprattutto dalla scuola di Würzburg. Si richiede ai soggetti di descrivere a parole, dettagliatamente e accuratamente, i processi di pensiero che portano, ad esempio, alla soluzione di un problema aritmetico. I “protocolli verbali” dei soggetti sono quindi esaminati e confrontati tra di loro, per determinare quali sono i percorsi e le leggi del pensiero nel ragionamento e nella soluzione di problemi.

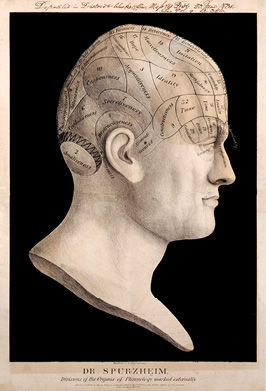

Gall e la frenologia

Secondo alcuni studiosi, già nella prima metà dell’Ottocento la frenologia gode di una straordinaria diffusione ed è indubbio che le dottrine localizzatrici di Gall e di Spurzheim, fatte proprie e sviluppate da innumerevoli seguaci in Europa e negli Stati Uniti, siano all’origine e al centro di un secolo convinto di dover ridurre l’uomo a natura, per potervi fondare una scienza. La frenologia come tentativo di riconnettere corpo e anima eleggendo il cervello a organo dell’anima e il cranio a sua impronta, ha inizio con Franz Josef Gall (1758-1828). Secondo questa dottrina medica, attraverso lo studio della forma del cranio e la localizzazione di alcune aree particolari è possibile risalire ad altrettante zone cerebrali che esprimono le facoltà intellettuali e le disposizioni morali dell’uomo. Dopo studi medici a Strasburgo e Vienna, nel 1798 annuncia sul “Neue teutsche Merkur” i lineamenti del nuovo sistema. In sintesi, lo ispirano quattro presupposti: 1) che le qualità morali e le facoltà intellettuali siano innate; 2) che il loro esercizio e la loro manifestazione dipendano dalla morfologia cerebrale; 3) che il cervello agisca come organo di tutte le inclinazioni e facoltà; 4) che esso risulti composto di tanti organi particolari quante sono le funzioni originarie e primitive. Occorrerà quasi un ventennio perché l’organologia – come Gall, a differenza dei seguaci, preferisce chiamare la sua invenzione – si trasformi in movimento d’idee capace di attraversare confini e oceani. Prima d’allora, alla dottrina capita di venire ufficialmente accusata di materialismo e al suo artefice tocca di abbandonare Vienna per Parigi, dove gli è facile guadagnare il centro della scena, divenendo polo d’attrazione non solo per una mondanità colta, ma anche per settori consistenti della comunità medica e scientifica.

Mappa frenologica attribuita a Spurzheim, litografia, 1834 ca.

ll cervello: “meravigliosa collezione di apparati”

Nel 1808 Gall si vede respinto da una commissione ufficiale, capeggiata da Cuvier, presso l’Institut de France. Secondo i suoi censori fra la materia e la mente rimane uno iato insuperabile e l’operare del cervello ha di singolare che cause ed effetti non sono della stessa natura. Le critiche degli accademici, lungi dall’ostacolare l’attività di Gall e del suo allievo Johann Caspar Spurzheim, sembrano semmai intensificarla. La loro replica è puntigliosa e appassionata, intenta a segnalare quanto di originale sia contenuto nelle loro scoperte anatomiche, a distinguere tra cause e condizioni di un fenomeno – le seconde soltanto suscettibili di conoscenza – riaffermando l’assoluta estraneità dell’organologia a una ricerca sull’essenza delle cose.

Tra il 1810 e il 1819 escono i quattro grandi volumi di Anatomia e fisiologia del sistema nervoso, corredati da un atlante di cento tavole. Gall aveva preso le mosse dallo stupore per la mirabile diversità delle forme viventi, scommettendo su una regolarità sottesa a quell’universo di variabili; il suo scopo diviene quello di motivare, radicandole nella forma organica, le differenze innate tra gli individui e le varie specie.

Gall individua il punto di condensazione dell’ordine nel cervello, struttura principe e culmine, “meravigliosa collezione di apparati”: prima di rendere nota la sua teoria, egli vi lavora per molti anni da anatomista con nuove procedure di dissezione, rivendicando più tardi di essere stato il primo, con Spurzheim, a disegnarne un profilo sistematico e significativo. Non è però la loro anatomia cerebrale, per quanto innovativa e raffinatissima, a circoscrivere sulla corteccia i vari organi che fanno materialmente agire animali e uomini. I loro testi di frenologia non forniscono indicazioni di aree su base morfologica, offrono solo continue argomentazioni e prove di come e perché il cervello vada definito arnese esclusivo dei sentimenti morali e delle facoltà intellettuali. Sono invece le centinaia di crani e di calchi, collezionati e poi comparati, classificati, messi a raffronto con le vite degli individui cui erano appartenuti, a caratterizzare la psicofisiologia di Gall.

William James: i flussi di coscienza

Nella seconda metà dell’Ottocento, il libro più importante della nuova psicologia scientifica è considerato I principi di psicologia del filosofo e psicologo statunitense William James (1842-1910). Sebbene James accetti l’impostazione sperimentalista della psicologia a lui contemporanea, ispirata alle ricerche della scuola di Wundt, egli mette in risalto alcuni processi psichici che sembrano sfuggire a un’indagine sperimentale. In particolare James vede la coscienza come un “flusso” di sensazioni, percezioni, immagini, emozioni e pensieri che si avvicendano e si mescolano di continuo e sostiene che proprio tale “flusso della coscienza”, che è un dato psichico esperito interiormente da ciascun individuo, non è sottoponibile a un’indagine sperimentale per le sue caratteristiche di irripetibilità e soggettività.

Funzionalismo e strutturalismo

James rientra nella corrente del funzionalismo che, nella psicologia nordamericana tra i due secoli, si oppone allo strutturalismo il cui caposcuola è Edward Bradford Titchener (1867-1927). Lo strutturalismo focalizza le proprie ricerche sull’organizzazione strutturale dei processi psichici, mentre il funzionalismo insiste, sotto l’influenza di Darwin, sul ruolo che la mente ha nell’adattamento all’ambiente. Titchener viene ricordato anche per avere scritto il primo manuale sistematico per la ricerca sperimentale in psicologia (Psicologia sperimentale, 1901-1905), con una illustrazione dettagliata delle procedure e delle apparecchiature di laboratorio.

4.4 La psicologia nel Novecento: teoria della Gestalt e comportamentismo

Intorno al 1910 queste prime correnti della psicologia sono criticate da nuove teorie che ne mettono in evidenza gli aspetti critici: da una parte la ridotta oggettività del metodo introspettivo, e dall’altra la trattazione elementistica (la mente è considerata un insieme di sottostrutture e elementi psichici tra loro associati senza l’indicazione delle leggi che regolano quest’organizzazione). Lo strutturalismo di ispirazione wundtiana e il funzionalismo di impostazione darwiniana sono quindi superati dalla teoria della forma (Gestalt) che ha origine nelle ricerche sulla percezione del movimento condotte nel 1912 da Max Wertheimer (1880-1943) e dal comportamentismo, il cui manifesto viene pubblicato nel 1913 da John Broadus Watson (1878-1958). Il comportamentismo diverrà la scuola psicologia più diffusa negli Stati Uniti fino al 1950 circa.

Le applicazioni della psicologia

GALLERY

Lo spazio multiplo di M. C. Escher

Alla psicologia viene presto affidato il compito non solo di produrre una conoscenza scientifica sulla struttura e il funzionamento della mente, ma anche di fornire strumenti validi per l’impiego dei risultati in campo applicativo, dalla scuola all’ambiente di lavoro. I test psicologici sono lo strumento più importante e diffuso. Sono utilizzati in età evolutiva per valutare le capacità intellettive dei bambini e individuare strategie di compensazione dei loro deficit di prestazione. In questo settore uno dei primi test è quello realizzato dai francesi Alfred Binet (1857-1911) e Théodore Simon (1873-1961). Binet e Simon definiscono come “età mentale” il livello delle capacità intellettive determinate in un bambino rispetto all’età mentale propria di altri bambini della stessa età. William Stern (1871-1938) denomina “quoziente mentale” il rapporto tra età mentale e età cronologica, un indice chiamato “quoziente di intelligenza” da Lewis Madison Terman (1877-1956), autore di un altro diffuso test di intelligenza derivato da quello di Binet (il test Stanford-Binet; Stanford indica l’università dove insegna Terman). L’altro settore di applicazione è quello del lavoro, per determinare con test e prove pratiche quali siano le attività lavorative e le professioni per le quali un individuo ha attitudini o motivazioni. Inoltre durante la prima guerra mondiale si diffonde l’uso dei test per la selezione delle reclute e l’accertamento delle loro capacità e attitudini (tra il 1917 e il 1919 vengono esaminati un milione e settecentomila soldati dell’esercito statunitense).

4.5 La psicopatologia

Nell’Ottocento si attua una svolta radicale nello studio e nella cura dei disturbi mentali. La cosiddetta “psichiatria ufficiale”, praticata nei manicomi e nelle cliniche, considera infatti la malattia mentale come il prodotto di un danno cerebrale. Lo psichiatra tedesco Emil Kraepelin (1855-1926) è il più importante esponente della psichiatria organicistica che classifica i vari tipi di disturbo mentale assegnando a ciascuno di essi una causa organica (una lesione cerebrale durante il parto, un’infezione nella prima infanzia, un tumore cerebrale). I malati sono trattati con cure mediche e sono confinati nelle corsie degli ospedali psichiatrici.

Alla fine dell’Ottocento vari psichiatri criticano la rigidità classificatoria e il riduzionismo organicistico di questa impostazione. Infatti non è possibile risalire da un disturbo mentale a un’unica causa organica, perché lo stesso sintomo può dipendere da cause diverse e allo stesso tempo una stessa causa organica può generare sintomatologie psichiche differenti.

In questo mutato clima, inoltre, acquista rilievo il paziente non tanto come esempio e verifica di un disturbo previsto dalla tassonomia psicopatologica, quanto per la specificità della sua storia personale. Lo psichiatra si pone in un diverso rapporto con la malattia psichica: il paziente non è un oggetto astratto, un caso clinico indifferenziato, ma un individuo che soffre e che può ristabilirsi attraverso una terapia partecipe e personalizzata. Alla psichiatria organicistica si contrappone quindi una “psichiatria dinamica” che si concentra sulla personalità del paziente e considera la malattia mentale come un’alterazione nervosa funzionale prodotta da cause psichiche. In psicopatologia questa impostazione psicodinamica ha una storia che risale agli ultimi decenni del Settecento e si sviluppa lungo tutto l’Ottocento, attraverso le esperienze sul magnetismo animale, le ricerche sull’ipnosi e sulla suggestione.

Freud

Le riflessioni del neurologo austriaco Sigmund Freud (1856-1939) sull’efficacia psicoterapeutica dell’ipnosi lo portano a distaccarsi dalle correnti psicopatologiche del tempo e a formulare una nuova teoria, la psicoanalisi, di cui espone i primi elementi nell’Interpretazione dei sogni, pubblicata nel 1899, ma datata 1900, quasi a segnare una nuova epoca per la storia della psicologia. Freud propone di ricorrere a nuove fonti di informazione per conoscere la dinamica psichica del paziente e ricostruire l’origine dei suoi disturbi. Così, mentre in questa prima opera psicoanalitica utilizza il contenuto dei sogni, nelle opere successive (in particolare in Psicopatologia della vita quotidiana, 1901), il medico austriaco utilizza i lapsus, le dimenticanze, le libere associazioni e altri “indizi” della problematica psichica del paziente. Rispetto alla precedente impostazione psicopatologica, in cui il paziente risponde passivamente alle suggestioni del terapeuta, nella psicoanalisi il paziente interagisce attivamente con lo psicoterapeuta. Freud introduce una prospettiva originale su molti aspetti della vita psichica che non riguardano solo la psicopatologia, ma tutta la struttura e il funzionamento della psiche umana.

In primo luogo è fondamentale il concetto di “realtà psichica”. Tutto quanto una persona esperisce sul piano psichico, cognitivo e affettivo, ha senz’altro origine in eventi e circostanze della vita reale, nelle concrete relazioni interpersonali sviluppate durante la propria vita, ma non spiega l’effettivo contenuto delle rappresentazioni mentali e delle emozioni. Il mondo psichico è infatti, per Freud, il prodotto di una continua rielaborazione interna per cui non è possibile un riscontro diretto con la realtà fattuale. In una prima fase del suo pensiero, Freud, come altri psichiatri e psicologi del suo tempo, ritiene che una nevrosi possa essere causata da un evento traumatico reale, per esempio un abuso sessuale durante l’infanzia. Successivamente però afferma che, al di là dell’effettivo accadimento di quello stesso evento traumatico, è essenziale una determinata elaborazione personale, attraverso pensieri e fantasie, che porti a quella condizione patologica. Poiché questa elaborazione psichica avviene in gran parte al livello inconscio, per restituirla alla coscienza del paziente occorre un sistematico e complesso processo terapeutico definito dalla tecnica psicoanalitica.

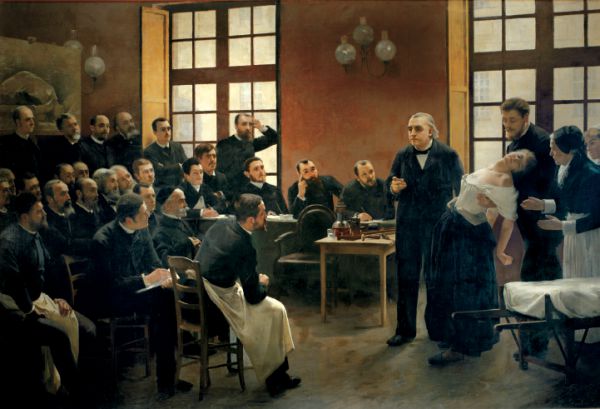

Andre Brouillet, Una lezione di Jean Martin Charcot a La Salpêtrière, Parigi, Musée d’Histoire de la Médecine

ESERCIZIO

E8: La nascita della psicologia scientifica

LETTURE

Freud e la psicoanalisi

Freud considera basilare per la costruzione della personalità individuale, lo sviluppo della sessualità, dai primi giorni di vita fino all’età puberale, e a questo argomento dedica un’altra delle sue prime opere (Tre saggi sulla teoria sessuale, 1905). La sessualità non è concepita semplicemente come una funzione organica finalizzata alla riproduzione, ma al contrario come un complesso sistema di fattori affettivi e relazionali. Freud mette inoltre in evidenza l’importanza dello studio dei casi clinici per delineare i percorsi psichici individuali e ricondurli a una teoria generale dello sviluppo psichico normale e patologico (una teoria denominata metapsicologia). Attorno a Freud si raccoglie un numero crescente di studiosi, psichiatri e non, alcuni dei quali entrano in analisi con il maestro, divenendo poi autorevoli esponenti del movimento psicoanalitico. Dal 1906 al 1915, ogni mercoledì, a casa di Freud a Vienna si tiene una riunione degli allievi e collaboratori (la cosiddetta “società psicoanalitica del mercoledì”), mentre il primo congresso di psicoanalisi ha luogo a Salisburgo nel 1908.

ESERCIZIO

E7: La nascita della psicologia scientifica

Gli studi sull’isteria: Charcot e il giovane Freud

Alla fine dell’Ottocento, intorno alla interpretazione dell’ipnosi e della suggestione, si contrappongono due scuole francesi: la scuola di Nancy, i cui maggiori rappresentanti sono Auguste Liébault (1823-1904) e Hippolyte Bernheim (1840-1919), e la scuola della Salpêtrière a Parigi, fondata da Jean-Martin Charcot (1825-1893). Charcot considera l’ipnosi come un’alterazione fisiologica prodotta dall’ipnotista nel sistema nervoso del paziente. Al contrario Bernheim ritiene che la suggestione e l’ipnosi siano processi psicologici determinati dal rapporto terapeuta-paziente e costituiscano il fondamento su cui basare la psicoterapia.

Richard Bergh, Seduta di ipnosi, 1887, Stoccolma, Museo Nazionale

Tutta la problematica relativa all’ipnosi è affrontata dallo psichiatra Pierre Janet (1859-1947) attraverso lo studio di casi di isteria e personalità multipla. Janet denomina “analisi psicologica” il suo metodo di indagine e terapia. In una prima fase vengono studiati i sintomi presentati dal paziente a causa di “idee fisse subconsce”; in una seconda fase attraverso l’ipnosi è possibile individuare i traumi psichici che hanno prodotto tali fissazioni e rimuoverli, al fine di restituire il paziente alla sua integrità psichica.

L’impostazione dinamica e l’uso della suggestione e dell’ipnosi nella pratica psicoterapeutica trovano la più compiuta espressione nell’opera di Freud che, come egli riferisce negli Studi sull’isteria del 1895, si avvale della tecnica ipnotica per fare emergere i traumi psichici che hanno determinato i disturbi isterici. Secondo quanto riferito da Freud, durante lo stato ipnotico il paziente porterebbe alla luce i traumi infantili e, in un processo simile alla catarsi, si libererebbe dei suoi disturbi. Il primo caso, già studiato dal neurologo Joseph Breuer (1842-1925), è quello di Anna O., una giovane donna affetta da isteria.

TESTO

T3: Sigmund Freud, Il caso di Anna O