2. Bolzano, Brentano e la reazione a Kant

Balthasar Wigand, Parata militare al castello di Schönbrunn, 1846 ca., Acquerello su carta

2.1 La filosofia austriaca

Messa a confronto con la tradizione tedesca, nella quale ebbero un ruolo di spicco idealismo e neokantismo, la filosofia austriaca presenta alcune specificità. Tuttavia, sarebbe sbagliato immaginare che essa si sia mossa su binari totalmente autonomi.

In realtà, la filosofia austriaca è tutt’altro che autarchica, benché sia senza dubbio impermeabile all’idealismo e al neokantismo. E tale impermeabilità, soprattutto, non va ricondotta a uno speciale genio mitteleuropeo, ma è riconducibile a circostanze storiche ben precise. Il sistema educativo dell’Impero asburgico adotta infatti assai per tempo provvedimenti volti ad escludere Kant e l’idealismo dai curricoli scolastici e accademici, privilegiando invece la diffusione del pensiero di Herbart. Successivamente, Brentano opererà in modo non meno mirato ad affermare e consolidare l’influenza della propria scuola in seno a quella che nell’immortale definizione di Robert Musil diverrà la “Kakania”, dalla sigla K.-K. (kaiserlich-königlich, “imperial-regio”). La specificità della filosofia austriaca è dunque frutto di politiche culturali dietro le quali non è difficile intravedere preoccupazioni legate alle vicende politiche (prima e dopo il 1848).

Herbart e la “psicologia come scienza”

Il progetto della Psicologia come scienza (1824-1825), opera che Herbart vuole fondata sulla metafisica, sull’esperienza e sulla matematica, nasce dall’insoddisfazione verso la concezione kantiana e fichtiana dell’io, che non può essere né mera funzione trascendentale, né soggetto di una posizione d’essere che è assoluta ma inservibile, perché indifferenziata.

Konrad Geyer, Johann Friedrich Herbart, incisione, XIX sec.

Sul piano metafisico, Herbart aggiorna la metafisica leibniziana riaffermando la sostanzialità dell’anima. L’esperienza, poi, mostra che le rappresentazioni vengono e vanno: esse crescono di intensità fino a occupare l’intera scena psichica e poi nuovamente scomparire al sopraggiungere di altre rappresentazioni. Nell’ipotesi di una “capacità” complessiva dell’anima e della reciproca “inibizione” tra le rappresentazioni, Herbart escogita un sofisticato sistema di calcolo della loro “forza” reciproca. Naturalmente il fenomeno è solo in parte accessibile alla percezione interna: voler cogliere il decrescere delle rappresentazioni fino alla “soglia” della coscienza sarebbe come pretendere di assistere al proprio addormentamento, perché dedicando attenzione a una certa rappresentazione le si impedisce appunto di scomparire dalla coscienza. Herbart studia attentamente le condizioni dell’equilibrio (“statica dello spirito”) e del decorso nel tempo (“meccanica dello spirito”) delle serie di rappresentazioni. Diversamente da quanto pensava Kant, è dalla “complicazione” e “fusione” delle rappresentazioni che derivano le idee di spazio e tempo. Analogamente, anche le categorie non vanno intese nel senso kantiano, ossia a priori. Ogni rappresentazione si riallaccia a ciò che è precedentemente e simultaneamente nella coscienza (spazio/tempo) nonché a ciò la cui riproduzione essa favorisce (concetti). In tal modo, Herbart può distinguere nettamente la genesi psicologica del concetto dal valore ideale del medesimo e intendere la logica in modo indipendente dalla psicologia, come verrà ribadito nella sua scuola ad esempio da Moritz Wilhelm Drobisch (1802-1896).

Rispetto alla linea di sviluppo della psicologia scientifica che passa dalla “psicofisica” di Gustav Theodor Fechner (1801-1887) per giungere alla fondazione da parte di Wilhelm Wundt (1832-1920), a Lipsia, del primo laboratorio di psicologia sperimentale, lo herbartismo impone un approccio più filosofico alla psicologia, che ha una parte molto rilevante nella psicologia austriaca. Rinunciando alla misurazione degli stimoli fisici, ma non all’ideale di scientificità e all’uso della matematica, la psicologia herbartiana finisce per risultare compatibile con le idee dei fisiologi della scuola praghese come Jan Purkinje (1787-1869) o Ewald Hering (1834-1918). Questi oppongono al più o meno esplicito neokantismo dei colleghi tedeschi della scuola di Johannes Müller – come Hermann von Helmholtz –, sostenitori del principio delle energie nervose specifiche, idee e principi che in parte rimontano alla scienza della stagione romantica e alla Teoria dei colori di Goethe. Nella sua fortunata Analisi delle sensazioni (1886) anche Ernst Mach insiste anzitutto sugli aspetti qualitativi della percezione in generale, e in particolare delle forme spaziali. Questo genere di approccio riceve poi grande impulso quando Christian von Ehrenfels (1859-1932), nel celebre scritto Le qualità figurali (1890), sviluppa le idee machiane alla luce della lezione dell’intenzionalità ripresa da Brentano, giungendo a una teoria che rappresenta un’importante tappa lungo il percorso che condurrà alla teoria della Gestalt.

ESERCIZIO

E4: Bolzano, Brentano e la reazione a Kant

L’influenza di Herbart nell’Impero asburgico non si limita alla psicologia scientifica ma si estende alla pedagogia e all’estetica, non ultima quella musicale con l’influente saggio Il bello musicale (1854) di Eduard Hanslick (1825-1904), che pur muovendo da presupposti teorici eclettici trova appoggio nel praghese Robert Zimmermann (1824-1898), allievo di Bolzano poi avvicinatosi allo herbartismo.

LETTURE

Verità e convenzione

2.2 Logica e matematica nell’opera di Bolzano

Josef Kriehuber, Bernhard Bolzano, 1839, Vienna, Österreichische Nationalbibliothek

Presi i voti nel 1800, Bernhard Bolzano (1781-1848) diviene docente di scienza religiosa a Praga, dove la sua adesione alla causa boema e a principi progressisti gli aliena tuttavia le gerarchie al punto da essere sospeso dall’insegnamento. Recuperando al pari di Herbart la nozione leibniziana di forza, Bolzano intraprende un sistematico smantellamento degli esiti della dialettica trascendentale kantiana. Per quanto riguarda in particolare la psicologia, Bolzano si spinge in Athanasia (1827) a una dimostrazione razionale dell’immortalità dell’anima – concetto al quale Kant aveva invece notoriamente rinunciato.

Semplificando, si potrebbe dire che mentre Herbart riforma la psicologia empirica allontanandola dalla vecchia psicologia delle facoltà, Bolzano rifonda la psicologia razionale, sicché non meraviglia la loro compatibilità di fondo a dispetto delle oggettive differenze di stile e linguaggio. Ma è sopratutto nella Dottrina della scienza (Wissenschaftslehre, 1837) che Bolzano sviluppa la logica in modo decisamente innovativo. Sono soprattutto la nozione di “rappresentazione in sé e di proposizione in sé” a caratterizzare la posizione bolzaniana. Secondo Bolzano rappresentazioni e proposizioni in sé non sono il correlato di un atto mentale (come credere, vedere, pensare), né di una formulazione linguistica, la cui presenza o assenza non ne intacca in alcun modo la natura. Bolzano assume quindi una posizione che potremmo definire un “platonismo semantico” (cioè una teoria per la quale i significati delle cose sono oggetti che vivono in un mondo proprio). Egli anticipa così la logica moderna in quanto definisce tutte le principali nozioni della disciplina attingendole dalla struttura stessa della logica.

In campo matematico i meriti di Bolzano non sono inferiori, in quanto formula per primo la teoria detta “degli insiemi” anticipando quello che sarà il lavoro di Georg Cantor (1845-1918). L’influenza di Bolzano sul pensiero del tempo fu ostacolata dalla sua figura politicamente scomoda, ma giunse per varie strade a indirizzare la filosofia austriaca con particolare riguardo alla logica e alla matematica.

2.3 Franz Brentano e l’intenzionalità della coscienza

Ordinato sacerdote cattolico e ottenuta la cattedra di filosofia a Würzburg, Franz Brentano (1838-1917) attraversa dopo il 1870 una crisi religiosa in parte dovuta alla sua opposizione al dogma dell’infallibilità papale, che lo conduce ad abbandonare l’abito. Costretto a lasciare l’insegnamento a Würzburg, Brentano ottiene la docenza a Vienna, ma l’intenzione di prender moglie lo induce ad abbandonare momentaneamente l’Austria e la cattedra di professore ordinario alla quale, contrariamente alle sue aspettative, per esplicita opposizione imperiale non verrà mai più chiamato.

Da libero docente, Brentano tiene a Vienna per un quindicennio lezioni affollate da figure di primo piano della cultura del tempo. Lasciato l’insegnamento, egli si stabilisce dapprima in Italia e infine in Svizzera. Docente di eccezionali qualità, Brentano influenza profondamente la filosofia del tempo, anche grazie alle attività divulgative della Società filosofica viennese da lui fondata, e il suo pensiero è destinato a lasciare una profonda traccia nel panorama filosofico contemporaneo generale: da un lato, Brentano è all’origine di movimenti di pensiero molto influenti quali la fenomenologia di Husserl; dall’altro, senza il rilancio brentaniano della nozione di intenzionalità nella Psicologia dal punto di vista empirico (1874) non si comprenderebbero ampi settori del dibattito nella filosofia analitica contemporanea.

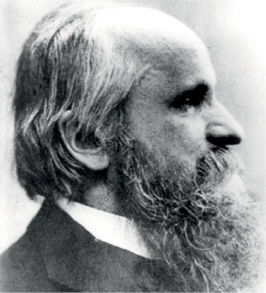

Mathias Wacker, Franz Brentano, XIX sec., Aschaffenburg, Stadt- und Stiftsarchiv

Brentano ritiene che il metodo della filosofia debba essere quello della scienza naturale. Tuttavia con ciò non si allinea tanto all’empirismo positivista quanto ad Aristotele, alla cui metafisica e psicologia egli dedica importanti contributi giovanili, tra cui lo scritto La psicologia di Aristotele (1867). Recuperando parallelamente un aspetto della filosofia cartesiana, Brentano ritiene che la massima evidenza conoscitiva si debba assegnare alla “percezione interna”, non a quella “esterna”. È qui il fondamento della “psicologia descrittiva” (o “psicognosia”) brentaniana, nella quale gioca un ruolo centrale la tesi dell’intenzionalità. La coscienza è caratterizzata, per Brentano, da quello che la scolastica medievale indicava con “intenzionalità”, ossia l’essere rivolto verso un oggetto: la sensazione al sentito, la rappresentazione al rappresentato, il sentimento e il desiderio all’oggetto sentito o desiderato, il giudizio a quello che il discepolo di Brentano,Carl Stumpf, con espressione destinata a notevole fortuna, chiamerà lo “stato di cose”.

TESTO

T1: Franz Brentano, L'intenzionalità

Parallelamente Brentano intraprende una riforma della logica, basata sulla riconduzione di tutti i giudizi categorici a giudizi esistenziali. Ad esempio, il giudizio “S è P” va inteso come “un SP è”. Tutti gli atti della coscienza sono allora “fondati” nella rappresentazione. Per giudicare che un SP è (o per desiderare che SP sia) devo anzitutto “rappresentare” SP. Inoltre, l’oggetto intenzionale cui la coscienza è rivolta è un oggetto immanente o “mentale”, non “trascendente”.

Nella cosiddetta seconda fase o fase “reista” del suo pensiero Brentano non mette in discussione questo aspetto, ma esclude che l’intenzionalità sia direttamente rivolta a rappresentazioni mentali degli oggetti, introducendo una distinzione tra modo “diretto” e “obliquo” del rappresentare. Da questi cenni emerge solo in parte la straordinaria ricchezza tematica e la profondità delle riflessioni di Brentano, che affronta temi ontologici, psicologici, di estetica, di psicologia della percezione, di etica e di filosofia della storia con altrettanta freschezza di approccio. Saranno i suoi allievi a sviluppare aspetti che nella dottrina brentaniana si trovavano inestricabilmente interconnessi, per lo più andando al di là di quelle che erano le sue intenzioni, in qualche caso (Meinong, Husserl) con suo grande disappunto.

Sulla scia di Brentano

Lo svizzero Anton Marty, assieme al tedesco Carl Stumpf, è tra i discepoli più legati a Brentano; entrambi lo seguono nelle alterne vicende religiose. Docente a Praga, Marty sviluppa in particolare nelle Ricerche sulla fondazione di una grammatica e una filosofia del linguaggio generali (1908) una teoria del linguaggio basata sulla psicologia descrittiva brentaniana. Per Marty il linguaggio esprime una comunicazione “intenzionale” anche nel senso corrente del termine, non solo in quello tecnico brentaniano. Marty distingue espressioni “autosemantiche” (ad es. i nomi) e “sinsemantiche” (ad es. congiunzioni o preposizioni): della prima categoria fanno parte i contenuti della rappresentazione, del giudizio e dei fenomeni di interesse. Il contenuto del giudizio è inteso come significato della proposizione. Tuttavia, secondo Marty il significato non “è” ma “diviene”, o meglio “co-diviene” all’interno della situazione comunicativa.

Con la pubblicazione di Contenuto e oggetto (1894), dissertazione sostenuta a Vienna sotto la guida di Brentano, Kazimierz Twardowski incide profondamente sul pensiero del tempo. Animato dal proposito di fondare una scuola filosofica in Polonia, Twardowski realizza il proprio intento dando inizio alla scuola cosiddetta di Leopoli-Varsavia, che annovera tra i suoi esponenti alcuni insigni logici e filosofi del Novecento. Twardowski integra la psicologia brentaniana ponendo l’accento sulle difficoltà derivanti dalla mancata distinzione tra contenuto e oggetto del rappresentare. Come mostrano i casi di oggetti impossibili o inesistenti (il quadrato rotondo, la montagna d’oro), il contenuto della rappresentazione, che in quanto tale è reale come in tutti gli altri casi, va tenuto distinto dall’oggetto che è qui invece chiaramente inesistente. Inoltre, il medesimo oggetto può essere intenzionato da contenuti del tutto diversi: la “città natale di Mozart” e la “città che sorge sul sito di Juvavum” identificano il medesimo oggetto, ma i due contenuti non sono identificabili.

Kazimierz Twardowski, 1933

L’altro grande allievo di Brentano, Carl Stumpf, insegna a Würzburg, Praga, Halle (dove fu maestro di Husserl), Monaco e Berlino: la difficoltà a inquadrarlo senz’altro nella “filosofia austriaca” è uno degli esempi della necessità di non circoscrivere troppo rigidamente al territorio dell’Impero questa definizione. Stumpf prende alla lettera il principio brentaniano che il metodo della filosofia coincida con quello della scienza, adottando una prassi che include una nozione moderna di scienza e il ricorso alla sperimentazione. Nella prolusione rettorale berlinese, pubblicata con il titolo La rinascita della filosofia (1907), Stumpf teorizza che l’esercizio della filosofia debba associarsi con quello della pratica scientifica, non limitata all’ambito delle scienze dello spirito. Solo così la filosofia può risollevarsi dalla decadenza in cui l’ha gettata l’idealismo.

Carl Stumpf

In parallelo, Stumpf riforma la psicologia brentaniana ribattezzando i due poli della relazione intenzionale “funzioni psichiche” e “apparenze”. La psicologia è la più fondamentale delle scienze dello spirito: essa utilizza come materiale primario le funzioni psichiche, mentre la fisica e tutte le scienze naturali si basano su un’elaborazione compiuta a partire dalle apparenze. La filosofia è dunque la disciplina più universale e intrattiene una relazione stretta con la psicologia.

Mentre Brentano fondava le proprie teorie sull’evidenza della percezione interna, Stumpf rivolge la propria attenzione all’“affidabilità” dei giudizi, che si presta a una verifica intersoggettiva. A partire da questi principi, fin dalla Psicologia del suono (Tonpsychologie, 1883-1890), Stumpf sviluppa un’articolata dottrina della percezione musicale, il cui costrutto più noto è la dottrina della fusione tonale: il rapporto tra due contenuti in base al quale questi costituiscono una sola sensazione. Con tali studi Stumpf influenzerà in modo determinante dapprima Husserl e poi gli sviluppi della psicologia della Gestalt, i cui fondatori svolgono tutti studi a Berlino sotto la sua guida.

Alexius Meinong e la teoria degli oggetti

ESERCIZIO

E5: Bolzano, Brentano e la reazione a Kant

Alexius Meinong (1853-1920), dopo aver conseguito un dottorato in storia all’università di Vienna, si dedica alla filosofia e diviene allievo di Franz Brentano. Nel 1878 si trasferisce alla Karl-Franzens-Universität di Graz dove diviene professore di filosofia e dove fonda la scuola di Graz di psicologia sperimentale.

Alexius Meinong

I suoi studi muovono da un’analisi psicologica delle relazioni, distinguendo tra “collettivi” (collezioni di oggetti indipendenti), “relazioni” tra elementi (a, b, …) e “complessioni”, che abbracciano la relazione assieme agli elementi stessi. La somiglianza tra due colori (a, b) esemplifica il caso della relazione, una melodia (r, le cui note siano a, b ecc.) quello della complessione. Ne segue, per Meinong, che alcuni oggetti sensibili (la melodia) sono di natura ideale; mentre per converso esistono pure relazioni di natura reale, come ad esempio la “fusione tonale” di Stumpf.

Nella fase matura, che si apre con il volume da lui curato Ricerche sulla teoria dell’oggetto e sulla psicologia (1904), Meinong introduce una più rigorosa distinzione tra psicologia e “teoria dell’oggetto”. Seguendo la distinzione tra “contenuto” e “oggetto” di Twardowski, Meinong non ritiene più che complessioni e relazioni siano “contenuti fondati” ma “oggetti fondati” ovvero “oggetti di ordine superiore”. Si apre così la strada verso la teoria dell’oggetto: in corrispondenza di rappresentazioni, giudizi, sentimenti e desideri si hanno per Meinong quattro specie primarie di oggetti (Gegenstände): obietti (Objekte), obiettivi (Objektive), valutativi, desiderativi. Meinong distingue tra le diverse modalità degli oggetti in questione, cui può competere l’“essere” o l’“extra-essere” (Außersein); e nell’ambito dell’essere l’“esistere” (nel tempo), proprio degli oggetti reali, o il “sussistere” (atemporale), tipico di quelli ideali (come ad esempio le entità matematiche), le entità possibili (come una montagna d'oro) e persino quelle contraddittorie (come il quadrato rotondo).

L’indifferenza alla realtà e la moltiplicazione delle specie degli oggetti esporranno Meinong ad alcune celebri critiche del Bertrand Russell teorico della denotazione e di Gilbert Ryle, il quale parlerà di una “giungla” ontologica.

Sotto il profilo psicologico, Meinong applica sistematicamente la distinzione tra il modo della realtà e quello della fantasia, distinguendo ad esempio sentimenti reali e sentimenti fantastici, che si rivelano particolarmente utili nella teoria estetica sviluppata dall’allievo Stephan Witasek (1870-1915). In particolare, in Sulle assunzioni (1902) Meinong affianca al giudizio in senso ordinario una forma meramente presuntiva di giudizio che egli chiama “assunzione”, nella quale si giudica senza tener per vero quanto si viene affermando.

Nell’ambito della scuola di Graz, i temi psicologici furono in seguito sviluppati soprattutto da Vittorio Benussi (1878-1927), tra i padri fondatori della psicologia italiana.

GALLERY

Soggetti senza contorni: impressionismo

AMBIENTE CULTURALE

Le capitali del XIX secolo

Vienna

La trasformazione urbanistica di Vienna nel corso dell’Ottocento rappresenta una vicenda unica nel panorama europeo. Per la sua posizione di punta avanzata verso Oriente, la cinta fortificata è particolarmente curata. Già nel XVII secolo il nucleo urbano medievale era insufficiente a contenere l’aumento della popolazione, ma, anziché demolire le difese esistenti, per ricostruirle su un perimetro più ampio, si preferisce creare una seconda cintura muraria molto più estesa, per proteggere meglio l’antico centro cittadino (Altstadt) con le sue strutture amministrative. Nell’anello suburbano racchiuso dalle nuove fortificazioni (Vororte) si realizzano grandi isolati residenziali di carattere popolare con ampi spazi verdi nei cortili, ma anche dimore aristocratiche, residenze borghesi, attrezzature civili e religiose.

Karl Karger, La stazione di Vienna, 1880, Vienna, Österreichische Galerie

Una capitale moderna ed elegante Nei primi decenni dell’Ottocento l’ampia fascia di rispetto della cinta muraria interna (Glacis) viene usata come pubblico passeggio, si anima di caffè e di chioschi, e vengono aperti viali alberati; inoltre si estende l’area del palazzo imperiale con lo Hofgarten, il Volksgarten, il tempio di Teseo e la Burgtor. Alla fine degli anni Cinquanta, parallelamente all’ordinanza di demolizione delle mura interne, si avverte la necessità di saldare fra loro le due città; si decide allora di pianificare l’area del Glacis, così da ridefinire gli spazi per le evoluzioni militari, quelli della residenza imperiale, i quartieri residenziali, il viale alberato di connessione e le diverse soluzioni di raccordo. Nel gennaio del 1858 viene bandito un concorso con precise e severe indicazioni di utilizzo dell’area che rivela già nella richiesta di numerosi edifici pubblici, teatri, musei, chiese, la volontà di creare una moderna e imponente capitale dell’impero.

Un’apposita commissione viene incaricata di definire il piano esecutivo, approvato nel 1859: ne emerge con forza il tema del Ring, come elemento di saldatura fra le due zone urbane e sede di una fascia di trasporti pubblici. Va sottolineato che per il Ring si crea un intenso rapporto fra professionisti e amministrazione locale e statale.

Nell’ultimo decennio del secolo si afferma la grande personalità dell’architetto Otto Wagner e alla fine del secolo Vienna si presenta come una delle più ricche ed eleganti capitali europee, tanto da essere presa ad esempio per altre realizzazioni urbanistiche.

Londra

Sviluppatasi nel corso del XVIII secolo, la capitale inglese è un’entità urbana estremamente complessa, in cui è difficile identificare un centro chiaramente contrapposto alla periferia, non solo per l’antica separazione istituzionale e funzionale della City e di Westminster, ma anche per la diversa dinamica e i differenti modi di sviluppo delle aree in cui si esercitano attività mercantili, artigianali e manifatturiere. A differenza delle città continentali, infatti, Londra non ha cinta murarie di difesa o di controllo daziario, e la sua crescita può avvenire senza ostacoli in varie direzioni, pur risentendo naturalmente della presenza del Tamigi.

Claude Monet, Il ponte di Waterloo, 1903, Washington, National Gallery of Art

Giorgio IV appoggia una grande operazione urbanistica che nella prima metà del secolo viene affidata a John Nash, autore di Regent’s Street e della sistemazione di Regent’s Park. Lottizzata la grande proprietà di Marylebone a nord della città, viene tracciata una grande arteria nord-sud, destinata a congiungere i quartieri alti intorno alla New Road con gli uffici pubblici di Whitehall e di Westminster. Con le sue architetture monumentali, le variazioni delle tipologie, le dense alberature e le attrezzature sparse nel parco con diverse sistemazioni paesaggistiche, Regent’s Park offre la tipica espressione artistica del pittoresco all’interno di una metropoli.

Qualche anno dopo viene realizzata Regent’s Street, finanziata in parte dal parlamento. La nuova via intende creare una demarcazione fra l’abitato più povero di Soho e il ricco West End, bloccando la proliferazione di ceti popolari verso ovest. Se i primi progetti rivelano l’intenzione di imitare anche nell’impostazione geometrica i coevi progetti parigini, in seguito i caratteri monumentali si attenuano e la presenza della proprietà fondiaria condiziona la definizione del tracciato che diviene più articolato. L’architettura, infatti, non presenta una linea unitaria e simmetrica, ma una sequenza di blocchi uniti da una comune immagine aulica.

Gli estatesIntorno al 1830 viene creata Trafalgar Square, viene realizzata la National Gallery e si prolunga il Pall Mall, mentre il progetto di Nash per l’ampliamento della nuova residenza reale di Buckingham Palace viene sostituito da quello di Blare, più semplice ed economico. L’arco trionfale d’ingresso, già costruito, viene allora smontato e collocato all’estremità di Hyde Park (Marble Arch). Negli stessi anni viene completato il British Museum (1823), viene realizzato il ponte di Hammersmith e il London Bridge (1825).

Nel XIX secolo, la pianificazione urbana è ancora legata ai grandi patrimoni fondiari privati (estates) e al particolare meccanismo imprenditore-proprietario, noto come leasehold system. Il suolo dell’immediata periferia della capitale è in gran parte concentrato nelle mani di pochi landlords, appartenenti a grandi famiglie aristocratiche, che – secondo la consuetudine agricola – cedono il loro terreno a locazione per lunghi periodi di tempo (generalmente 99 anni) a imprenditori; questi provvedono alla costruzione e alla manutenzione di edifici, riscuotendone gli affitti, e allo scadere del contratto l’intera proprietà ritorna ai landlords. Nonostante questo sistema urbanistico eviti l’atomizzazione della proprietà, la mancanza di un disegno unitario e le tendenze speculative unite al rifiuto delle classi medio-alte di insediarsi a est o a sud del Tamigi favoriscono la creazione di veri e propri ghetti sociali che presto si trasformano in aree degradate. Solo alla fine del secolo l’evoluzione dei sistemi di trasporto, favorendo il raggiungimento delle aree periferiche, ora apprezzate dalla borghesia, mette in crisi il sistema degli estates, consentendo un uso omogeneo e integrale della città.

Fino agli anni Cinquanta, la disorganizzazione dell’amministrazione pubblica impedisce di realizzare il piano generale di metropolitan improvements studiato dal successore di Nash, James Pennethorne. Hanno luogo solamente interventi isolati, come l’apertura di alcune strade e di un nuovo tratto di Oxford Street (1845), in seguito alla demolizione di un’area degradata e malsana; sempre in quegli anni vengono aperti al pubblico alcuni parchi. Fervono intanto i lavori ferroviari che nel 1852-1853 dotano la capitale – già provvista di sei stazioni di testa – di altre quattro grandi stazioni. Nel 1855 l’istituzione del Metropolitan Board of Work (MBW) offre finalmente a Londra un organo stabile di pianificazione urbana, che ha anche il potere di progettare e controllare tutti gli interventi di riferimento urbano.

Nell’ultimo quarto di secolo, la City accentua il suo carattere di centro economico-finanziario grazie a importanti ricostruzioni, mentre va crescendo il contrasto fra il West End, residenza di alta qualità, e l’East End, dove la fitta trama edilizia, frammista ad attività produttive e artigianali, vede edifici scadenti e difetta di servizi pubblici. Nel 1876, con Bedford Park, si apre la fase dei quartieri giardino, pianificati e dotati di stazioni suburbane, che conosceranno una continua crescita sino ai primi decenni del Novecento. Alla fine del secolo, l’introduzione della trazione elettrica porta alla realizzazione della rete metropolitana londinese.

New York

L’evoluzione della New York ottocentesca non è tipica dei fenomeni urbanistici nordamericani, per la complessità degli avvenimenti e degli sviluppi economico-sociali di quella metropoli; costituisce invece l’esempio emblematico di una realtà in rapida trasformazione. In effetti, fra tutti i centri degli stati della costa orientale, New York è la città che maggiormente si distingue per potenziale economico e imprenditoriale: nel 1800 ha già raggiunto i 60 mila abitanti, superando Philadelphia, che fino allora era stata la maggiore città del New England. Per la sua posizione, New York è il centro ideale per i traffici commerciali di un esteso retroterra e per i rapporti di scambio con l’Europa; queste attività sono favorite senza dubbio dalla presenza di un’élite mercantile e finanziaria.

La necessità di uno strumento capace di disciplinare l’intensa attività edilizia viene espressa già nel 1804 dalla giunta municipale e, dopo un chiarimento chiesto al Congresso sulla legittimità del controllo pubblico sul tracciato stradale, nel 1807 lo Stato di New York nomina una commissione di esperti. Fra molte difficoltà questi esperti presentano un piano che prevede una maglia ortogonale estesa su tutta la penisola (20 chilometri di lunghezza): 12 arterie (avenues), poste sull’asse nord-sud, si intersecano ad angolo retto con 155 strade (streets) poste in senso est-ovest.

Il piano si rivela subito perfettamente funzionale alla prodigiosa crescita della città. Regolari e veloci collegamenti marittimi vengono istituiti nella città e anche con l’Europa. L’immigrazione europea conosce una crescita continua: New York raggiunge i 2 milioni e mezzo di abitanti nel 1890.

La costruzione procede lottizzando gli isolati secondo le necessità e le dimensioni degli edifici: chiese, magazzini, negozi, alberghi, abitazioni, opifici, stazioni ferroviarie, edifici pubblici e uffici si aggregano alla rinfusa sul filo degli isolati, a seconda del costo dei terreni e delle scelte economiche, anche se fin da allora l’area più antica intorno a Wall Street accentra il maggior numero di uffici, banche, attività commerciali e direzionali.

Verso la metà del secolo, una corrente intellettuale critica nei confronti degli sconvolgimenti provocati dalla rivoluzione industriale sviluppa in tutto il New England un movimento d’opinione che si preoccupa anche del tessuto urbano e degli stili di vita. Nasce così il Park Movement, che trova coesione interna e consistenza programmatica nella proposta di creare un grande parco urbano a New York, argomento centrale delle elezioni locali del 1851. Due anni dopo lo Stato di New York concede l’autorizzazione per l’acquisto di una vasta zona non edificata. L’area destinata a parco è assai vasta (770 acri). Anche in altre città americane, il Central Park diventa un modello di riferimento per innumerevoli soluzioni.

Currier & Ives, New York e Brooklyn, New York, Museum of the City of New York

Dalla metà degli anni Sessanta, la crescita della popolazione è tale da provocare soluzioni abitative caratterizzate da un incredibile sfruttamento del lotto edificabile. Nel 1890 un milione di persone, su una popolazione di 2,5 milioni, vive in zone altamente degradate con altissimi indici di malattie infettive e di mortalità infantile: sono i quartieri chiamati spregiativamente slums. Si accentuano allora le divisioni residenziali per origine etnica; i quartieri residenziali delle classi dominanti vanno localizzandosi lungo le direttrici della Madison Avenue, della Fifth Avenue e della Park Avenue.

Il sistema dei trasporti, fino ad allora gestito esclusivamente con omnibus a cavalli, a partire dagli anni Settanta viene completamente rinnovato con la costruzione di sopraelevate a cavo o a vapore, dopo il fallimento di alcuni tentativi per linee sotterranee, dovuto ai costi elevati e ai contrasti fra compagnie finanziatrici. In questi anni vengono realizzate anche altre opere di grande impegno: il ponte di Brooklyn (allora il più lungo ponte a sospensione nel mondo) è aperto nel 1883.

Sorgono inoltre i primi grattacieli che modificano la linea d’orizzonte meridionale della penisola. Nello stesso quinquennio cominciano a cambiare i rapporti abitativi fra la penisola e l’entroterra, con il primo pendolarismo residenziale. A Manhattan aumentano gli insediamenti commerciali, finanziari, amministrativi e, in parte, le residenze prestigiose, mentre gli impianti industriali vengono a poco a poco espulsi nella periferia circostante; nascono così i primi quartieri suburbani per la residenza dei ceti medi e medio-bassi. Nel corso dell’Ottocento, con la frenetica crescita economica e demografica, New York diventa uno dei principali centri mondiali per la politica finanziaria e imprenditoriale.

Parigi

La capitale francese si presenta quasi come un centro sperimentale delle possibili trasformazioni urbanistiche. Negli anni del primo Impero, Parigi è una città ancora medievale nella struttura e nell’aspetto, labirintica e pittoresca; soprattutto i quartieri più popolari sono malsani e i frequenti straripamenti della Senna aggravano la situazione. Napoleone completa la riorganizzazione urbana iniziata dal Direttorio, istituendo dodici municipalità (arrondissements), ciascuna con a capo un sindaco (maire), affiancato da tecnici, e un consiglio comunale (bureau central), trasformato in seguito in prefettura di polizia. Il vero arbitro dell’amministrazione urbanistica parigina è però il prefetto del dipartimento della Senna.

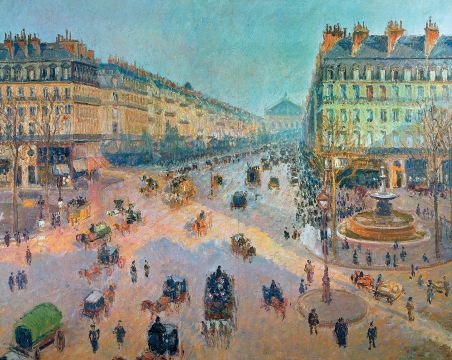

Camille Pissarro, The Avenue de l'Opéra, 1880, Reims, Musée Saint-Remi

La volontà di creare una metropoli imperiale che animi lo spirito del governo imprime un indirizzo di efficienza e dinamismo ai lavori urbanistici. Viene allora varato un vasto programma di opere pubbliche, teso da un lato a stimolare le iniziative del capitale privato e dall’altro ad assecondare le attese della manodopera edile in stato di precaria occupazione, così da moderarne l’irrequietezza. Viene così creata la nuova Rue Impériale con l’arco del Carrousel (1806-1808) all’ingresso dei giardini delle Tuileries. Viene iniziato anche il processo di liberazione dello spazio di fronte alla cattedrale di Notre-Dame e sulla Senna si costruiscono quattro nuovi ponti. In tal modo, eliminati i pericoli d’inondazione, chiusi gli scarichi delle fogne e sottratte le sponde ai rifiuti, scompare il tradizionale paesaggio quasi campestre.

L’attività urbanistica perde slancio creativo negli anni della Restaurazione, quando iniziano gli interventi di una borghesia desiderosa di avvicinarsi ai modelli di consumo aristocratici, con l’edificazione di nuovi quartieri lungo i boulevards e la ristrutturazione di alcune aree centrali; tuttavia queste opere, prive di piani omogenei, creano pesanti contraddizioni nella struttura cittadina. Una maggiore razionalità di interventi si realizza durante la Monarchia di Luglio, quando il conte di Rambuteau – nominato nel 1833 prefetto della Senna – interviene con un’attività che sembra preludere ai successivi lavori promossi da Haussmann.

Nonostante l’estendersi dell’area metropolitana, la maggior parte degli abitanti è concentrata nel centro della città con un impressionante degrado dei vecchi quartieri, per la congestione fisica e l’assenza di miglioramenti igienico-sanitari.

La Parigi haussmanniana Eletto imperatore nel 1852, Napoleone III ha in mente un progetto unitario teso a fare di Parigi la prima metropoli moderna d’Europa e, in omaggio a questo disegno, nel 1859 viene disposto anche il riordino dell’amministrazione urbana con l’annessione dei comuni esterni. Il barone Haussmann, nominato prefetto della Senna nel 1853, studia un vero programma per tipologie di lavori, capace di realizzare le mire del sovrano: il progetto più imponente e caratterizzante è senza dubbio lo sventramento dei quartieri antichi e l’isolamento dei monumenti maggiori. Il disegno del nuovo telaio è la combinazione di un sistema centripeto (la croisée) fondato sui due assi nord-sud ed est-ovest, che si intrecciano alla place du Châtelet, e un anello di scorrimento (boulevard) creato sul luogo delle vecchie mura e articolato con penetrazioni radiali. Fra il 1858 e il 1870, si aprono ben 95 chilometri di nuove strade nel centro. Nella Parigi di Haussmann la strada è l’elemento di circolazione che domina la nuova città, mentre le piazze sono ora confluenze stradali piuttosto che i luoghi appartati dei secoli precedenti.

Molti progetti iniziati e previsti nel periodo precedente vengono portati a termine sotto la nuova amministrazione repubblicana, mentre le occasioni offerte dalle esposizioni universali creano i presupposti per la sistemazione di aree cittadine. Alla fine del secolo, completamente trasformata per aspetto urbanistico e per densità abitativa, Parigi si presenta come la capitale del continente. Il filosofo tedesco Walter Benjamin (1892-1940) ne celebrerà il ruolo di simbolo di un’epoca nel suo Parigi, capitale del XIX secolo e soprattutto nel lavoro incompiuto I “passages” di Parigi, dedicato appunto ai passages, lunghe gallerie dalle pareti di marmo, coperte in ferro e vetro e illuminate a gas, sulle quali si aprono lateralmente i negozi, simbolo di una modernità segnata dalle trasformazioni indotte dalla tecnica, dal commercio e dal consumo di massa.