TEMI E PROFILI Voci del dissenso cattolico: il modernismo

L’intento dei modernisti è quello di far dialogare cattolicesimo e pensiero contemporaneo. L’incontro tra questi due termini risulta però problematico

“Sintesi di tutte le eresie”

Nel 1907, papa Pio X promulga l’enciclica Pascendi dominici gregis, nella quale viene formulata una dura condanna di un movimento sviluppatosi in tutta Europa alla fine del XIX secolo, il modernismo, definito “sintesi di tutte le eresie”. Questo termine viene inizialmente utilizzato in senso dispregiativo per indicare quegli studiosi, sacerdoti o laici, che intendono trovare una conciliazione tra i precetti della fede e i risultati e i metodi della cultura moderna. Generatosi in campo ecclesiastico, l’eterogeneo movimento suscita dibattiti e problemi che vanno ben al di là dell’ambito di origine, con ripercussioni anche sul terreno sociale e politico. Il modernismo costituisce una delle crisi più profonde vissute dal cattolicesimo e dalla Chiesa in età moderna e contemporanea.

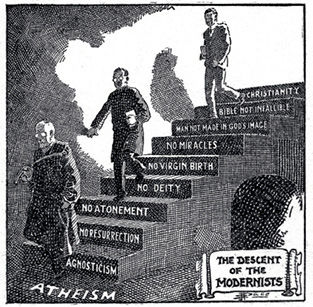

La china dei modernisti, vignetta satirica americana, 1924

Un dialogo tra cattolicesimo e cultura contemporanea

L’intento dei modernisti è quello di far dialogare cattolicesimo e pensiero contemporaneo. L’incontro tra questi due termini risulta però problematico. Presentare la rivelazione sovrannaturale servendosi dei mezzi offerti dalla cultura più avanzata comporta alcuni rischi, subito evidenziati ed esasperati – spesso capziosamente – dai nemici del modernismo. Nel campo della interpretazione dei Testi Sacri, per esempio, la prospettiva laica conduce gli studiosi ad affrontare la Bibbia non come un libro ispirato da Dio, ma come un documento al pari di qualsiasi altro. A una lettura secondo gli strumenti offerti dalla critica filologica, molte narrazioni contenute nella Bibbia perdono il loro carattere di verità storica, facendo vacillare certezze millenarie sulle quali poggiava l’autorità della Chiesa di Roma. La stessa Chiesa, inoltre, nel momento in cui se ne rilegge la storia alla luce delle moderne prospettive storicistiche ed evoluzionistiche, non appare più come una istituzione immutabile e assoluta, ma diviene una realtà spirituale che si realizza (e dunque muta) nella storia. Grande scalpore suscita il libro del sacerdote francese Alfred Loisy (1857-1940), Il Vangelo e la Chiesa (1902, subito inserito nell’Indice dei libri proibiti) nel quale si conclude l’impossibilità di sostenere la tesi che la Chiesa sia stata istituita direttamente da Cristo (che a parere di Loisy predicava il Regno di Dio nella convinzione di un’imminente fine del mondo: “Cristo annunziava il Regno, ed è venuta la Chiesa”) e che essa sia una istituzione fissa (mentre in realtà è in continuo progresso e adattamento alle situazioni nuove che la storia presenta).

Romolo Murri

Una minaccia per la religione

Il tentativo di guardare al dogma, alla Chiesa e alla Bibbia con occhio “moderno” viene avvertito dalle gerarchie ecclesiastiche tradizionaliste come potenzialmente distruttivo nei confronti della religione. Agli occhi degli antimodernisti questa prospettiva comporta il ripudio di principi inviolabili e assoluti, e dunque una dissoluzione del cristianesimo. Di qui un irrigidimento da parte delle istituzioni ecclesiastiche che si manifesta in campo filosofico con il drastico ripudio del pensiero moderno: come già sostenuto da papa Leone XIII nell’enciclica Aeterni Patris (1879), la sola, vera filosofia è la scolastica medievale, e “sopra tutti i Dottori Scolastici, emerge come duce e maestro San Tommaso d’Aquino”. La Pascendi condanna così in blocco le filosofie moderne come “velenose dottrine dei nemici della Chiesa”, forme di soggettivismo che pongono come principio speculativo l’Io dell’uomo e non Dio. Vi sono comunque filosofi cattolici che tentano un confronto aperto con la filosofia moderna, giudicata non incompatibile con la fede. Una significativa corrente di pensatori sensibili al modernismo si sviluppa in Francia con Lucien Laberthonnière (1860-1932), Eduard Le Roy (1870-1954) e Maurice Blondel (1861-1949). Di quest’ultimo in particolare è influente il libro L’azione (1893), che prende le mosse dall’impostazione tipicamente moderna di fare indagine filosofica per giungere a conclusioni in cui si riconosce la necessità di una dimensione sovrannaturale. In ambito anglosassone il teologo gesuita irlandese George Tyrrell (1861-1909) rilegge il fenomeno religioso alla luce di spunti pragmatistici che valorizzano la dimensione soggettiva e psicologica a scapito di quella dottrinale.

Ernesto Buonaiuti

In Italia

In Italia il modernismo non presenta una dimensione filosofica originale, trovando invece espressioni significative nel campo della critica biblica, della storia del cristianesimo e della letteratura (per esempio con il romanzo di Antonio Fogazzaro, Il santo, 1905). È altresì da ricordare il tentativo di rinnovamento in campo sociale e politico operato da Romolo Murri (1870-1944) con la creazione di un movimento che cerca di coniugare i principi del cristianesimo con i valori della democrazia. A questa sostanziale povertà speculativa fanno però riscontro profonde e durature ripercussioni sociali e culturali. Della condanna contenuta nella Pascendi si occupano i principali scrittori e uomini di lettere italiani, a cominciare dai filosofi idealisti Croce e Gentile i quali, forti di una posizione speculativa solida e laica, negano la possibilità di un incontro tra fede cattolica e filosofia, dimostrandosi sostanzialmente sordi alle esigenze dei modernisti. Croce giunge fino a constatare con sorpresa di “esser d’accordo col Papa”: autorità, dogmatismo, tradizione e gerarchia sono aspetti non secondari del cattolicesimo; chi si dedica alla filosofia deve muoversi liberamente e lasciare la Chiesa al suo destino; i modernisti sono chiamati a fare una scelta tra “razionalismo puro” e “religione” e ad abbandonare la loro posizione ambigua.

Il più importante esponente del modernismo in Italia è il sacerdote Ernesto Buonaiuti (1881-1946). Buonaiuti è tra gli autori del Programma dei modernisti (uscito anonimo nel 1908), una dura risposta alla Pascendi, accusata di interpretare tendenziosamente le intenzioni di un movimento che – lungi dal voler accettare conclusioni agnostiche o immanentistiche – rivendica il ruolo positivo del modernismo: “noi crediamo di avere pieno diritto di cittadinanza nella Chiesa”, recitava il Programma, nella convinzione della necessità di dare un nuovo impulso alla fede di fronte alla sfida dei nuovi tempi. Sono da attribuirsi a Buonaiuti anche le Lettere di un prete modernista (altra opera uscita anonima nel 1908), nelle quali l’autore avanza esigenze di riforma della Chiesa di carattere essenzialmente pratico: “rinnovare in qualche modo l’efficacia sociale del cattolicesimo” e “portarlo a un vivo contatto con l’anima contemporanea”, verso una direzione nettamente antimedievale e antiscolastica. Il modernismo di Buonaiuti vuole essere un ritorno al cristianesimo antico, a una religione ottimistica che privilegia l’etica e la carità.

Il caso Buonaiuti è certamente il più famoso legato alle vicende del modernismo in Italia: importante storico del cristianesimo e polemista instancabile, nemico giurato dell’idealismo di Croce e Gentile, preso di mira dalle istituzioni civili perché antifascista, scomunicato e perseguitato da quella Chiesa dalla quale non ha mai voluto staccarsi (e per questo tacciato di ambiguità e incoerenza), Buonaiuti non dimostra di avere un particolare talento filosofico. Sempre nell’occhio del ciclone, egli è comunque la figura più importante della cultura religiosa in quegli anni. Proprio per la sua eccezionalità, non può assumere valenze esemplari della parabola italiana del modernismo. La maggior parte dei sacerdoti coinvolti in questo tentativo di riforma interno al cattolicesimo cede di fronte alla spietata reazione repressiva della Chiesa, rientrando nei ranghi e votandosi al silenzio; altri escono dalla Chiesa pagandone un alto prezzo con l’isolamento personale e culturale.

Motivi sollevati dal modernismo e inizialmente censurati dalla Chiesa si ripresentano, a parere di molti, nella svolta avvenuta nella storia del cattolicesimo con il Concilio Vaticano II (1962-1965), voluto da Giovanni XXIII.

LETTURE

Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II