6. Freud e lo sviluppo della psicoanalisi

Scena da “Un chien andalou”, cortometraggio del 1929 scritto e diretto da Luis Buñuel

6.1 Sigmund Freud

“Psicoanalisi è il nome: 1) di un procedimento per l’indagine di processi psichici cui altrimenti sarebbe pressoché impossibile accedere; 2) di un metodo terapeutico (basato su tale indagine) per il trattamento di disturbi nevrotici; 3) di una serie di conoscenze acquisite per questa via che gradualmente si assommano e convergono in una nuova disciplina” (Psicoanalisi, 1922). È questa una tra le tante definizioni con la quale Sigmund Freud (1856-1939) delinea i caratteri della sua “creazione”. In effetti, per quanto sia possibile indicare molteplici fonti di Freud sia in campo medico sia in ambito filosofico (Nietzsche e Schopenhauer, per esempio), è indubbio che la psicoanalisi nasca con Freud e grazie alle sue geniali intuizioni. La straordinaria risonanza delle scoperte di Freud non si manifesta soltanto in specifiche discipline come la psicologia o la psichiatria. Come sintetizza Thomas Mann nel 1936, in un saggio in cui celebra gli ottant’anni del medico viennese: “le vedute della psicoanalisi trasformano il mondo”. Le scienze umane nel loro complesso ne vengono profondamente condizionate, essendo divenuto ormai impossibile considerare l’uomo, le sue azioni, le sue produzioni culturali alte e popolari, la sua vita sociale e privata senza tener conto della prospettiva psicoanalitica. Non solo, ma poche scoperte scientifiche e culturali hanno avuto, come la psicoanalisi, una risonanza anche nel modo con cui le persone comuni percepiscono se stesse: anche l’uomo della strada, dopo Freud, sa di avere un inconscio.

Nato in Moravia da una famiglia di origine ebraica spostatasi poi a Vienna, divenuto medico si perfeziona a Parigi con il celebre neuropatologo Jean-Martin Charcot (1825-1893) e si dedica allo studio di malattie nervose, in particolare dell’isteria. La consuetudine con questa costellazione di malesseri, inizialmente trattati da Freud mediante ipnosi, lo porta a prendere coscienza della rimozione, un meccanismo psichico che si dimostrerà fondamentale nelle teorie psicoanalitiche per intendere i fenomeni nevrotici e le patologie psichiche. Si tratta di un procedimento inconsapevole con il quale il soggetto spinge e mantiene nell’inconscio ricordi e rappresentazioni non tollerabili per la coscienza. Questa operazione è attiva, perché comporta un dispendio di energia psichica, e rivela l’esistenza di una dimensione che non è un semplice ammasso di ricordi dimenticati e inerti, ma è una istanza fuori dal tempo che continua a premere sulla coscienza, a sollecitarla e condizionarla.

Freud giunge a strutturare la psiche umana in tre province: conscio, preconscio (composto di materiale latente che può facilmente essere riportato in superficie) e inconscio (impulsi irrazionali e selvaggi, desideri rimossi, pulsioni inconsapevoli). Viene a cadere la millenaria coincidenza tra mente e consapevolezza. Anzi, la dimensione nascosta, che è il vero motore della vita affettiva, si rivela caratterizzata da una assidua dinamicità e interferisce in continuazione con la vita cosciente delle persone. Ciò avviene nei sogni in primo luogo, soddisfazione per via allucinatoria di desideri rimossi che riaffiorano (seppur censurati) e che sono riconoscibili nelle solo superficialmente sconnesse trame oniriche (L’interpretazione dei sogni, 1899). La personalità cosiddetta “normale” non è dunque esente da manifestazioni riconducibili all’inconscio: così anche nei lapsus, nello smarrimento di oggetti, nei gesti involontari e apparentemente senza senso che caratterizzano la vita di qualsiasi individuo (Psicopatologia della vita quotidiana, 1901). Soprattutto, la dimensione del rimosso si rivela per vie contorte nei sintomi delle psiconevrosi.

Freud afferma inoltre che la pulsione vitale dell’uomo non deve essere considerata una generica energia, ma una forza di natura specificatamente sessuale (libido), indirizzata alla ricerca del piacere. Questa estensione della sessualità consente di far riferimento a una sola matrice energetica. Ciò permette di rompere consuete barriere intellettuali, come quella che pone una soluzione di continuità tra normalità e devianza, comportamenti sani e atti perversi; oppure ancora quella che non riconosce la sessualità infantile. Scandalizzando l’ambiente nel quale scriveva e rompendo con una tradizione millenaria che vedeva nel fanciullo una figura innocente perché asessuata, Freud afferma che il bambino è mosso dalla ricerca del piacere. “La vita sessuale non ha inizio soltanto con la pubertà, ma si instaura con manifestazioni evidenti poco dopo la nascita” (Compendio di psicoanalisi, 1938). Il bambino impara presto a riconoscere zone erogene del proprio corpo (la bocca, l’ano, i genitali) che presentano richieste libidiche, e dunque a compiere atti volti alla ricerca del piacere, atti perversi in quanto espressione di una sessualità che non è volta alla procreazione. Dapprima spinto a soddisfare il proprio desiderio di piacere in forme autoerotiche, il bambino oltrepassa i confini del proprio corpo guardando alle figure dei genitori, sviluppando un sentimento di amore per il genitore di sesso opposto e un atteggiamento di rivalità per quello dello stesso sesso (complesso di Edipo), dinamica che secondo Freud condiziona sensibilmente l’articolarsi della personalità adulta.

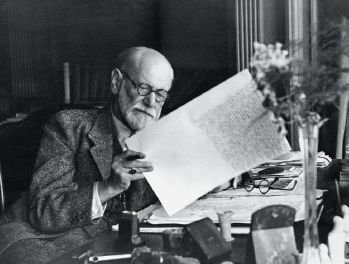

Sigmund Freud, 1930

Una scena del film “Die freudlose Gasse (La via senza gioia)”, regia di Georg Wilhelm Pabst, 1925

Es, Io, Super Io

Sulla topica psichica conscio-preconscio-inconscio, Freud struttura la psiche umana in tre “provincie o istanze psichiche”. La più antica tra esse è denominata Es, ed esprime la pulsionalità e l’istintualità dell’inconscio, le richieste del corpo alla vita psichica. L’Es è mosso essenzialmente dalla ricerca di piacere. Spetta all’Io, la coscienza che intrattiene i rapporti con il mondo esterno, di strutturarsi in modo da proteggersi dai pericoli e da autoconservarsi. Per fare questo, l’Io è in continuazione costretto a trovare dei compromessi, cercando la soddisfazione dei desideri e al tempo stesso tenendo conto dei pericoli e delle costrizioni incontrati nel mondo esterno. La terza istanza ipotizzata da Freud è denominata Super Io, che è l’interiorizzazione dei divieti dell’autorità parentale e che rende l’uomo predisposto a recepire e far propri i modi di vita proposti dalla società attraverso insegnanti, guide, tradizioni, influenze ambientali, modelli ideali: la dinamica dei rapporti tra Io e Super Io è sostanzialmente un prolungamento dell’influenza dei genitori sull’Io. Si delinea una dimensione interiore scissa e strutturalmente conflittuale, all’interno della quale l’Io, lungi dal governare completamente la situazione, si trova in continuazione a doversi barcamenare con alibi e infingimenti vari tra le esigenze selvagge dell’Es e le aspettative del Super Io: “L’Io cede solo troppo spesso alla tentazione di diventare servile, opportunista e bugiardo, un po’ come un uomo di stato che, pur essendo consapevole di come stanno effettivamente le cose, intende comunque conservarsi il favore della pubblica opinione” (L’Io e l’Es, 1922).

ESERCIZIO

E23: Freud

Nel corso degli anni, Freud corregge il suo modello, accostando all’istinto vitale indirizzato alla ricerca del piacere e al soddisfacimento delle pulsioni libidiche (denominato eros) una tendenza di segno opposto, autodistruttiva (thánatos, istinto di morte), che, spostandosi su oggetti esterni, sarebbe alla radice degli atteggiamenti aggressivi. Questa correzione del modello psicoanalitico è sollecitata in Freud dagli accadimenti drammatici dei suoi tempi (la prima guerra mondiale, più tardi l’avvento del nazismo), che lo spingono ad ampliare l’applicazione dei principi psicoanalitici fino a delineare una vera e propria teoria sociale. “Gli eventi della storia, gli influssi reciproci fra natura umana, evoluzione culturale e quei sedimenti di avvenimenti preistorici di cui la religione è il massimo rappresentante, altro non sono che il riflesso dei conflitti dinamici fra Io, Es e Super Io, studiati dalla psicoanalisi: sono gli stessi processi ripresi su uno scenario più ampio” (Autobiografia, 1935). Già nel 1912 Freud aveva dedicato uno studio (Totem e tabù) all’applicazione in campo etnoantropologico del modello psicoanalitico, spiegando il sorgere dell’etica e della religione alla luce del complesso edipico. Più avanti, Freud accentuerà la critica alla religione, ricondotta a un illusorio espediente per poter sopportare le angosce della vita, in cui la figura di Dio non fa altro che replicare quella del genitore che soccorre e rassicura il bambino: dietro ogni “figura di divinità” si nasconde dunque un “nucleo paterno” (Avvenire di un’illusione, 1927). L’ateismo disincantato e pessimistico di Freud si rivela anche nella sua analisi del vivere sociale, dove la tensione dell’individuo verso il piacere e la felicità viene a essere frustrata dalle privazione, dai sacrifici che la vita sociale immancabilmente esige (Il disagio della civiltà, 1929). Costretto a fuggire da Vienna nel 1938 (in seguito all’annessione dell’Austria da parte della Germania nazista), Freud ripara a Londra, dove morirà un anno più tardi.

ESERCIZIO

E22: Psicoanalisi

6.2 La psicoanalisi dopo Freud

Pagina dal “Libro rosso”, o “Liber novus”, manoscritto e illustrato da Carl Gustav Jung dal 1915 al 1930

GALLERY

Come in un sogno

La psicoanalisi viene accolta con diffidenza quando non con aperta ostilità, e Freud – un medico che si occupa di sogni, che cura le persone facendole parlare in libertà sdraiate su un lettino e che smonta la morale e la religione riconducendole a dinamiche nevrotiche – è a lungo considerato alla stregua di un ciarlatano negli ambienti medici istituzionali. La difesa e la ricerca di riconoscimento per la nuova disciplina spingono Freud a darle una veste istituzionale, per esempio attraverso la creazione, nel 1910, della Società Psicoanalitica Internazionale. Tra i primi allievi si distinguono Sándor Ferenczi (1873-1933) e Karl Abraham (1877-1925), che contribuiscono a diffondere la psicoanalisi in Ungheria e in Germania. Sorgono però i primi dissidi teorici, le prime divergenze da Freud e le prime “rivolte” contro questa figura paterna. Apostati e dissidenti non mancano nella storia del movimento, e fin dai suoi primi passi: figure sovente rilevanti nella cultura novecentesca, che dopo aver condiviso con il maestro le iniziali difficoltà di una disciplina rivoluzionaria, se ne allontanano spesso al prezzo di lacerazioni ideali e personali.

Tra i primi a staccarsi da Freud è Alfred Adler (1879-1937), che interpreta la psicologia degli individui non più alla luce della ricerca del piacere, ma ponendo alla radice delle azioni degli individui un desiderio di supremazia per spiegare il quale ricorre al concetto di “volontà di potenza” ripreso da Nietzsche.

Psicologia junghiana

La scissione di maggior rilievo è quella che coinvolge lo psichiatra svizzero Carl Gustav Jung (1875-1961), designato inizialmente dallo stesso Freud quale suo “delfino” ai vertici del movimento psicoanalitico. Jung ridimensiona drasticamente la sessualità dei bambini (e con essa il complesso di Edipo) e più in generale non riconosce che tutti i problemi psichici siano riconducibili alla pulsione sessuale. Inoltre, la “psicologia analitica” di Jung afferma l’esistenza, accanto all’inconscio personale di matrice freudiana, di un sostrato psichico comune agli uomini ed ereditario (“inconscio collettivo”), percorso da tendenze innate (“archetipi”) che sono rintracciabili nei miti, nelle leggende e nelle tradizioni religiose dell’umanità. L’inconscio collettivo, a differenza di quello individuale, non è né represso né dimenticato e non può quindi essere portato alla coscienza da alcuna teoria psicoanalitica; esso costituisce piuttosto l’orizzonte di fondo di tutto ciò che l’uomo ha pensato. Tramite tra la coscienza individuale e gli archetipi è l’arte, che ha dunque, per Jung, la capacità di schiudere, attraverso i suoi simboli, “l’accesso alle fonti più profonde della vita”.

Carl Gustav Jung

Legato personalmente a Freud è anche Wilhelm Reich (1897-1957), che si distaccherà dal maestro alla luce di intuizioni derivate dalla filosofia marxista, che lo portano a interpretare l’istinto di morte come derivato dalla repressione sociale della civiltà capitalistica. Lasciata l’Europa per sfuggire alle persecuzioni antisemite naziste, Reich muore in prigione negli Stati Uniti, recluso a causa delle sue teorie sociosessuali. Il contrasto tra sessualità e civiltà delineato da Freud è anche alla base delle riflessioni di Herbert Marcuse (1998-1979), che – marginalizzando l’idea della morte e l’elemento “aggressivo” dell’esistenza che animava il pessimismo freudiano – rilegge in chiave sociologico-politica le categorie della psicoanalisi in funzione di una utopistica trasformazione della realtà (Eros e civiltà, 1955).

Nell’ambito legato alla psicologia dei bambini si distinguono le figure di Anna Freud (1895-1982) e Melanie Klein (1882-1960), protagoniste di un pluriennale e duro contrasto teorico. Continuatrice dell’opera paterna, la Freud concentra la sua attenzione sui meccanismi che portano alla formazione dell’Io e delle sue funzioni di adattamento alla realtà; la Klein si concentra specificamente sull’osservazione diretta dei bambini e delle loro attività (principalmente il gioco, che di fatto rimpiazza la tecnica delle libere associazioni). Anna Freud viene considerata punto di riferimento della cosiddetta “psicologia dell’Io”: si tratta di una corrente diffusa soprattutto negli Stati Uniti che opera uno scarto rispetto a Freud, nel senso che focalizza la propria attenzione non tanto sull’aspetto “oscuro” della “psicologia del profondo”, ma sull’Io e l’adeguata strutturazione della personalità, e intende la terapia principalmente come un porre rimedio ai danni subiti dal bambino nel processo educativo e un liberare l’Io dai conflitti. In una direzione alternativa rispetto a quella tutto sommato “rassicurante” degli psicologi dell’Io si muove invece la psicoanalisi di Jacques Lacan (1901-1981), uno degli esponenti principali dello strutturalismo francese, che radicalizza la rottura con la tradizione cartesiana operata da Freud, rigettando il soggettivismo in tutte le sue forme: l’io, la coscienza sono un mascheramento di strutture profonde che tutto determinano. Influenzato altresì dalla svolta linguistica della filosofia nel Novecento, Lacan vede l’inconscio strutturato come un linguaggio, e dunque come un ambito strettamente legato alla comunicazione e al mondo sociale.

Il riferimento a Freud – e dunque il riferimento a una dimensione inconscia che incide nell’esistenza degli individui e l’importanza riconosciuta ai primi anni di vita del bambino anche nello sviluppo successivo – è tra gli aspetti che contribuiscono ancor oggi a dare al concetto di psicoanalisi una certa unità. Questo anche se, da tempo, non si può parlare di un movimento unico e omogeneo, ma di scuole e indirizzi molteplici. “Ciò che attualmente viene denominato psicoanalisi è la coesistenza a volte pacifica, a volte bellicosa, di differenti teorie e scuole di pensiero […]. La psicoanalisi parla attualmente un gran numero di lingue” (Wolfgang Mertens, La psicoanalisi. Storia e metodi, 1997).

LETTURE

Letteratura e psicoanalisi

ESERCIZIO

E27: Avvio al saggio breve 3:Psicanalisi nelle arti

AMBIENTE CULTURALE

Il surrealismo

Scrittura automatica e amour fou

Il surrealismo è un movimento letterario e artistico attivo per circa 40 anni tra il 1919 e il 1960. Da Parigi si diffonde in tutta Europa fino alle Americhe e al Giappone. André Breton scrive nel Manifesto del surrealismo (1924) che l’idea centrale del movimento è liberare i poteri creativi dell’inconscio per “risolvere le condizioni contraddittorie di sogno e realtà in una realtà assoluta, una surrealtà”. Ecco dunque il tratto fondamentale del surrealismo: la speranza positiva di cogliere il punto sublime dove la realtà è magica e la magia è reale.

Nella prima fase il movimento ha una forte componente letteraria. Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault, fondano la rivista “Littérature” nel 1919. Breton, studente di medicina, durante la guerra viene coinvolto nelle prime applicazioni della psicoanalisi alla cura dei soldati con traumi postbellici. Appassionato lettore di Arthur Rimbaud, scrive poesie e riconosce in Paul Valéry un maestro e una guida. La rivista fondata dai tre è vicina all’avanguardia dada che attorno al 1920 a Parigi è la novità del giorno. Tristan Tzara, figura centrale del dadaismo giunto a Parigi da Zurigo, anima performance, spettacoli e azioni dimostrative che Breton e i suoi amici seguono da vicino. Essi amano dei dadaisti la potenza dissacratoria verso la morale borghese e le manifestazioni multiformi, ma non ne condividono la visione nichilista.

André Breton I giovani di “Littérature” trovano nelle teorie di Sigmund Freud una strada per oltrepassare la provocazione dada. Breton scrive poesie come Campi magnetici (1920), Chiaro di terra (1923) o L’aria dell’acqua (1934) dove spinge all’estremo il potere analogico della metafora per evocare un grado di realtà dove, d’improvviso, il meraviglioso entra nel quotidiano. Nadja (1928), la sua opera più riuscita, è un racconto dove una flânerie (una passeggiata senza meta), con una donna alienata proietta il protagonista in un mondo immaginifico che si manifesta interamente solo ai folli. Il procedimento della scrittura automatica, basato su associazioni inconsce e casuali, funziona da reagente per la creatività dei surrealisti che partono da questo espediente per ricreare immagini e suoni altamente poetici. Inoltre in Nadja Breton introduce il tema della bellezza convulsa, un tipo di bellezza che scardina le percezioni e con la sua forza conturbante conduce il soggetto all’amore folle. L’amore folle, scritto nel 1937, è un collage di esperienze montate in ordine cronologico intessute di riflessioni e divagazioni sul tema dell’incontro, delle coincidenze, dell’amore unico come esperienza rivelatrice.

Il motivo dell’amore domina anche la poesia di Paul Éluard che pubblica la raccolta Capitale del dolore nel 1926, nel 1929 L’amore la poesia, nel 1932 La vita immediata. Dopo una strettissima adesione al gruppo, Éluard se ne distaccherà nel 1935-1936 in occasione di divergenze politiche riguardo alla guerra civile spagnola.

LETTURE

Poetiche surrealiste

Max Ernst e la poetica dell’“evento casuale”

Dagli anni 1928-1929 il movimento surrealista conta numerosi artisti tra le sue fila. Max Ernst gode di tutta la stima di Breton che lo cita tra i pittori surrealisti già nel Manifesto del surrealismo del 1924.

Tra il 1912 e il 1921 Ernst aveva aderito all’avanguardia dada di Colonia, influenzata dall’opera metafisica di Giorgio de Chirico. Realizza collage e soprattutto serie di objets trouvés, come in Frutto di una lunga esperienza (1919, Ginevra, collezione privata) nel quale assembla manufatti d’uso quotidiano (utensili, fili metallici ecc.) dissimulandone poi le funzioni per rivestirli di un nuovo significato artistico (objet trouvé aidé).

Max Ernst, La città intera, Zurigo, Kunsthaus

Le hasard, acceleratore dell’immaginazione Nei primi anni Venti Ernst arriva a Parigi, frequenta il gruppo surrealista e diventa l’interprete più ispirato di una tra le poetiche più provocatorie del surrealismo, le hasard, l’evento casuale che irrompe nella realtà quotidiana e fatalmente la trasforma. Inventa così tecniche pittoriche che partono da una coincidenza casuale come il raclage (“raschiatura”) e soprattutto dal 1925 il frottage (“strofinamento”). Ne Il bacio (1927) Ernst applica quest’ultima tecnica e dipinge due esseri avvinti in un abbraccio, a partire dalla posizione fortuita assunta da una corda caduta sulla tela. L’individualità dei due personaggi è fusa in un gruppo unitario dai contorni fragili e ondulati dove toni intensi del cielo e della terra permeano le figure.

Ernst esplora a più riprese il tema dell’amore erotico come in La vestizione della sposa (1939-1940). Il soggetto, fantastico e sconcertante (un uomo uccello, una donna uccello e un essere con quattro seni), è dipinto seguendo schemi figurativi tradizionali come il pavimento a scacchiera tipico dell’arte tedesca del XVI secolo, la prospettiva e anatomie impeccabili.

Nel dipinto compare un elemento ricorrente nell’arte di Ernst, l’uccello, una sorta di alter ego che ricorre come una firma dai collage giovanili, alla splendida serie delle città (La città pietrificata, La città immaginaria, La città intera, 1935-1937) fino al grande romanzo per immagini del 1934 Una settimana di bontà o i sette elementi capitali. Ernst lavora sulle incisioni popolari di un modesto romanzo d’appendice, Les damnés de Paris di Jules Mary, del 1883. In questo lavoro Ernst stravolge il senso originario delle scenette incise e dà avvio a una moltitudine di libere associazioni, di investigazioni psicologiche, di paradossi, inserendo frammenti ritagliati (come uomini uccello e altre figure stravaganti) che innescano un effetto straniante.

Magritte: parole e immagini

Sul filo del paradosso si snoda anche tutta la pittura di René Magritte che dopo studi accademici diventa l’esponente di punta del movimento surrealista belga. In Belgio i surrealisti mantengono una distanza critica rispetto a Breton e ai parigini. Raccolti attorno a poche riviste, soprattutto “Correspondance”, ma anche “Oesophage” e “Marie”, restano scettici verso gli interessi di Breton per l’irrazionale e l’altrove. “Correspondance” è una rivista a cadenza settimanale in due fogli dalla veste grafica spoglia, con una vocazione per la parodia, il gioco linguistico raffinato, la dissacrazione. Magritte dipinge con una tecnica quasi iperrealista, mettendo in atto una vera e propria esplorazione del rapporto tra le cose e le immagini. Una pittura figurativa e realista è impossibile perché l’immagine di un oggetto non potrà mai riprodurre le funzioni dell’oggetto stesso e in più, scrive in Le parole e le immagini (in “La Révolution Surrealiste”, 1929): “un oggetto non è legato a un nome al punto che non se ne trovi un altro che gli si adatti meglio”. La riflessione sul rapporto tra parole, immagini e cose, si affianca nella pittura di Magritte all’esplorazione di alcuni temi costanti come il doppio (il sosia e lo specchio), la poesia degli oggetti comuni, l’oscillazione tra realtà e finzione.

René Magritte, L’impero delle luci, 1954, Venezia, Peggy Guggenheim Foundation

Atmosfere metafisicheMagritte aveva amato la pittura metafisica di de Chirico e leggeva la rivista “Valori plastici”. Manichini e atmosfere metafisiche abitano i dipinti giovanili dell’artista belga, ma successivamente Magritte crea un mondo tutto nuovo dove la visione è quasi sempre frontale (diversamente da quanto accade nei dipinti di de Chirico), dipinge oggetti di completa invenzione, i bilboquets, simbolo di una presenza che non ha più nulla di umano. Inventa scenari paradossali, dipinti però con la massima precisione accademica come L’Impero delle luci (1957), dove una casa immersa nel buio sta sotto un cielo dalle nubi chiare inondate di sole. L’abilità di Magritte nel dipingere soggetti che sembrano sempre alludere a significati nascosti, trova una delle sue espressioni più felici in La donna nascosta: una donna in posa da divinità antica, col volto misterioso e seminascosto, si staglia sul fondo scuro. Le parole dipinte sopra e sotto la figura recitano “je ne vois pas la – cachée dans la forêt” (“non vedo la – nascosta nella foresta”). La tela, acquistata da Breton, viene riprodotta sulla rivista “La Révolution surréaliste” (n. 12, 1929) in un fotomontaggio nel quale viene incorniciata da fotografie dei surrealisti ritratti con gli occhi chiusi. Magritte riassume in un simbolo la forza misteriosa della donna che conduce all’amore folle. Il dipinto ha avuto una grandissima fortuna iconografica con innumerevoli riproduzioni, divenendo l’icona del culto surrealista per la donna.

Dalí: oltre il surrealismo

Il personaggio più complesso e avvincente tra coloro che hanno partecipato al surrealismo nelle arti visive è Salvador Dalí. Sperimentatore instancabile, si serve, fino alla fine, dei mezzi espressivi più diversi: cinema, design, fotografia, ologrammi, stereoscopie, pittura, tecniche miste, assemblaggi. Abilissimo comunicatore, scrive un’autobiografia e saggi critici sulla sua stessa opera. Proprio la sua azione simultanea in diversi settori della comunicazione (arte, critica d’arte) ha reso difficile la lettura obiettiva del suo ruolo nell’arte del Novecento.

Di origine catalana, Dalí si unisce al gruppo surrealista tra il 1929 e il 1930. Aderisce alle teorie freudiane sull’inconscio e coglie la sfida di trarne un vero e proprio repertorio iconografico. Escogita un metodo figurativo che chiamerà “paranoia-critica” (esposto nel luglio 1930, sul primo numero della rivista “Le Surréalisme au service de la Révolution”) che prevede che una immagine dipinta sia suscettibile di diverse interpretazioni a seconda delle inclinazioni del mondo interiore di chi guarda.

Salvador Dalì, L’angelo architettonico di Millet, 1933, New York, Perls Galleries

L’Angelus, summa del realismo di Dalì La serie ispirata a L’Angelus (1857) di Jean-François Millet e realizzata seguendo il metodo della paranoia critica è una summa del surrealismo di Dalí. Il dipinto di Millet è diffuso in tutta l’Europa cattolica attraverso riproduzioni a carattere devozionale. Rappresenta due contadini raccolti in preghiera al rintocco dell’Angelus proveniente da una chiesa vicina. Nei primi anni Trenta Dalí descrive nel Mito tragico dell’Angelus di Millet. Interpretazione paranoico critica (pubblicato a Parigi nel 1963) il bombardamento delirante di immagini e allusioni a traumi inconsci (erotici e edipici) innescato da una interpretazione paranoico-critica di quella immagine. Realizza quindi una serie di dipinti in cui il tema dell’Angelus assume proporzioni abnormi e angosciose (L’Angelus architettonico di Millet, 1933, Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía), poi si ammanta di macabro (Atavismo del crepuscolo, 1933-1934), infine si deforma in concrezioni rocciose e decrepite (Angelus archeologico, 1935). Dalí sfrutta fino alle ultime conseguenze i temi psicoanalitici in pittura con un’adesione estrema che nessun artista surrealista ha mai raggiunto.

Conclusa nel 1939 l’avventura surrealista, Dalí prosegue la sua attività artistica lontano da movimenti e circoli, in unione creativa con Gala (1895-1982), la moglie che diventa anche la sua musa e modella.