TEMI E PROFILI Dalla struttura all’archeologia del sapere: Michel Foucault

L’opera del filosofo francese Michel Foucault (1926-1984) si occupa di un vasto insieme di tematiche: la storia della psichiatria, le scienze umane, il diritto penale, la teoria della politica, la sessualità. Filo conduttore di percorsi di ricerca così diversi è il rapporto che si viene storicamente delineando tra la costituzione del sé, il sapere e le forme del potere.

La Storia della follia

I primi anni dell’attività di Foucault si concentrano sul tema del disagio mentale e della follia: l’alienato e il folle sono stati visti fin dal Romanticismo come personaggi con una particolare propensione per la genialità artistica. Il folle è un personaggio che si oppone radicalmente alla società costituita e, nella poesia come nella filosofia, trova gli strumenti espressivi per rovesciare i valori della civiltà borghese nella quale vive.

Nella Storia della follia nell’età classica (1972), Foucault si dedica a ricostruire come si sia giunti, nella cultura occidentale, a concepire la follia come una patologia, mentre essa è il fenomeno fondamentale in cui si esprime la libertà dell’uomo, la sua esigenza di non aver limiti da parte della società. L’opera, quindi, è nel suo stesso impianto una critica radicale della psichiatria, intesa come disciplina che tratta la follia come qualcosa di oggettivo, riconducibile a cause organiche.

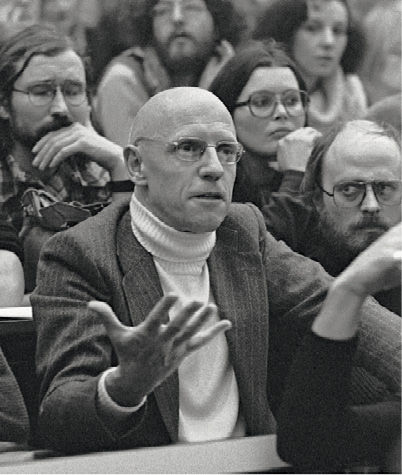

Michel Foucault

Per criticare questa impostazione oggettivistica, Foucault parte dal tardo medioevo: il malato mentale poteva allora circolare fra i suoi simili. Solo dai primi decenni dell’Ottocento i folli vengono rinchiusi nei manicomi. La Storia della follia si conclude con l’illustrazione di due processi storici paralleli: il costituirsi, nell’Ottocento, della psichiatria moderna, da un lato; l’emergere di una letteratura e di una filosofia – Hölderlin, Nietzsche, Antonin Artaud – che si contrappongono radicalmente alla società industriale e la contestano. Per Foucault, una letteratura che ha nella follia il suo centro di ispirazione è lo strumento per rovesciare la società borghese.

TESTO

T13: Michel Foucault, La storia della follia

Le parole e le cose

Le parole e le cose, uscito nel 1966, rappresenta un modo di interpretare e rea-gire alla grande trasformazione che in quegli anni ha cambiato il volto delle società occidentali: l’avvento della società dei consumi e il grande boom dell’economia capitalistica. Foucault svolge una critica radicale di tale società; a essa egli contrappone nuovamente la letteratura, e non l’azione politica, come mezzo per contestarla radicalmente. Al contempo, egli prende in esame i meccanismi attraverso i quali essa esercita il proprio dominio. Il fulcro del discorso di Foucault sta nella concezione del modo in cui si costituisce quel sapere scientifico che attraverso la tecnologia forma le nostre società. La maggior parte dei saperi scientifici, compresi quelli che si chiamano “scienze umane”, presuppongono il linguaggio e alcune categorie molto ampie che di questo plasmano i concetti fondamentali: Foucault le chiama episteme. Ad esempio, nei secoli medievali tutte le forme di sapere erano strutturate secondo il modello analogico della somiglianza: il microcosmo (l’uomo) è simile al macrocosmo (l’universo), una medicina cura una malattia perché contiene qualcosa di simile a ciò che l’ha provocata e così via (episteme della somiglianza). Se invece passiamo al Seicento e Settecento, tutti i saperi sono strutturati sul modello della geometria analitica e delle relazioni che gli esseri intrattengono nello spazio. Con l’età industriale, avviene una nuova trasformazione dell’episteme: sono ora il tempo e la storia a strutturare tutti i saperi (episteme della storia). Le società e i saperi vanno soggetti a tali trasformazioni non per la volontà cosciente degli uomini, ma secondo un processo storico che gli uomini subiscono, che anzi crea il concetto stesso di uomo che noi siamo abituati a usare; la stessa società industriale di massa che in quegli anni si stava affermando va vista come l’avvento di strutture che dominano gli uomini (Foucault si collega così al movimento dello strutturalismo, che domina la scena intellettuale in Francia). Foucault proclama allora la morte dell’uomo, volendo indicare, contro l’esistenzialismo umanista di Sartre, che è definitivamente tramontata l’idea di un uomo che consapevolmente fa la propria storia e cerca di affermare in essa la sua libertà. Unica alternativa alla società industriale è, ancora una volta, la letteratura: la letteratura è un modo di usare il linguaggio per liberarlo da ogni vincolo; essa lo usa come un gioco fine a se stesso, proponendosi come unico spiraglio di libertà nel capitalismo avanzato.

Il Sessantotto e la microfisica del potere

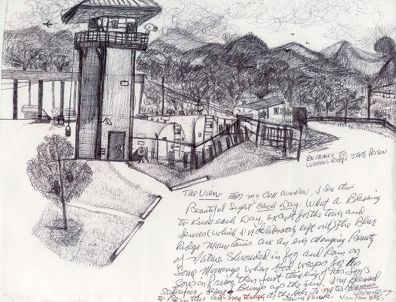

“Dalla finestra della mia cella”, Thousand Kites National Project, 2013

Con i movimenti di contestazione del Sessantotto Michel Foucault orienta le proprie ricerche su aspetti più materiali e concreti: al posto delle strutture linguistiche, sono i corpi a essere il centro intorno cui si esercita il controllo degli uomini; al posto delle strutture e delle episteme, sono il potere e la sua struttura a diventare ora il fulcro del suo discorso.

Il potere che domina nelle società industriali non si dirama da un centro unico (il sovrano) come nelle monarchie del passato, ma ha infiniti centri, ovvero è senza centro. Non agisce dall’esterno sui corpi, ma li modella dall’interno, attraverso un’opera di disciplinamento, che si attua soprattutto nelle prigioni e nelle scuole. Risultato di queste riflessioni è l’opera Sorvegliare e punire (1975), che ricostruisce le trasformazioni del diritto penale e in particolare dell’istituzione carceraria dal Seicento al XIX secolo. Il carcere nasce, in più luoghi in Europa contemporaneamente, sotto la spinta delle esigenze della nuova società industriale, che ha bisogno di corpi docili per la produzione. L’incarcerare non nasce sotto la spinta di problemi di sicurezza, né per fini rieducativi. Il carcere, con le relazioni di sorveglianza e di controllo “microfisico” che in esso vigono, diventa il simbolo di tutta la società, e l’opera segna l’avvento di un nuovo soggetto alternativo alla società capitalistica: il carcerato, che è capace di resistere al potere microfisico.

Biopolitica, illuminismo, sessualità

Nella seconda metà degli anni Settanta la riflessione di Foucault si sposta dall’ambito del potere microfisico a quello della biopolitica e della governamentalità, che rimandano per un lato al modo in cui in Occidente, a partire dal XVII e XVIII secolo, si è cercato di modellare la società per mezzo di dispositivi economici e demografici, istituendo un controllo sull’igiene, la razza, la natalità ecc.; per l’altro, all’azione di un governo che orienta con norme indirette l’azione dei sudditi e che agisce su di essi non come massa, ma individualmente. Questa centralità del soggetto e dell’individuo conduce Foucault a una particolare attenzione nei confronti dell’Illuminismo e degli scritti che Kant aveva a esso dedicato. La riflessione kantiana sull’Illuminismo come epoca dell’avvento della modernità e della razionalizzazione del mondo è interpretata in questi termini: quando Kant si interroga sul significato dell’Illuminismo, egli non ne fa solo un elogio, ma apre un interrogativo sul suo significato e sulla sua legittimità, interrogandosi sulle conseguenze, etiche e politiche, del grande processo di razionalizzazione e di tecnicizzazione che, a partire dalla fine del Settecento, ha investito le società occidentali e nel quale Foucault intravede le radici della società contemporanea fondata sul potere microfisico e sulla biopolitica.

Anche i tre volumi della Storia della sessualità, pubblicati tra il 1976 e il 1984, hanno al centro la questione del soggetto: ripercorrendo la cultura greco-romana, ma sempre in riferimento al presente, Foucault cerca di delineare un’idea di soggetto che non è quello astratto e universale della tradizione umanistica, ma è piuttosto un soggetto finito, limitato e che si costruisce di volta in volta in relazione agli altri e al mondo che lo circonda: questo lavoro di costruzione è denominato da Foucault, col riferimento a un tema della cultura classica, cura di sé. Il tema della libertà è dunque quello che riunisce da un capo all’altro tutta l’attività intellettuale di Foucault, ma la libertà a cui egli infine approda è profondamente diversa da quella delineata nella Storia della follia: lì si trattava di proporre un soggetto, il folle, che rompeva con tutti i limiti in cerca di una libertà assoluta; nella Storia della sessualità, quello indagato da Foucault è un soggetto la cui libertà finita risiede proprio nei limiti che egli si sa dare e con i quali costruisce il proprio sé.