12. La filosofia analitica

Veduta del Trinity College a Cambridge, cartolina postale, prima del 1918

12.1 La formalizzazione del linguaggio

Gottlob Frege (1848-1925), Bertrand Russell (1872-1970), George Edward Moore (1873-1958), Ludwig Wittgenstein (1889-1951) sono i fondatori della filosofia analitica. Poiché le loro idee sono vive ancor oggi e un enorme numero di filosofi – soprattutto nei paesi di lingua inglese, ma anche altrove – le ha assorbite, per criticarle o svilupparle in molti modi e in direzioni molto diverse, è difficile caratterizzare i contenuti della filosofia analitica. Tuttavia nessuno ha mai dubitato che il saggio di Bertrand Russell Sulla denotazione(On denoting, 1905) rappresenti questa filosofia nel modo migliore per il tema, il metodo, lo stile e l’influenza esercitata. Vediamo in breve che cosa contiene questo saggio e avremo un’idea dei contenuti della filosofia analitica.

Sembra che le espressioni come “Socrate”, “Platone”, “Pegaso”, “qualcuno”, “un filosofo”, “un cavallo alato”, “nulla”, “nessuno” e così via abbiano tutte la stessa forma grammaticale, perché possono occorrere indifferentemente in posizione di soggetto e in quella di complemento. Diciamo infatti “Socrate corre” e “Un filosofo corre”, “Socrate cavalca Pegaso” e “Socrate cavalca un cavallo alato”. Tuttavia ci sono grandi differenze nel modo in cui queste espressioni si comportano nelle inferenze. Ad esempio, queste inferenze sono corrette:

1a. Socrate corre.

Dunque, qualcuno corre,

2a. Il sapone di Marsiglia lava più bianco del detersivo in polvere.

Dunque, qualcosa lava più bianco del detersivo in polvere,

3a. Pietro ama Maria e Paolo ama Maria.

Dunque, esiste una donna che è amata da Pietro e da Paolo.

Queste altre invece non lo sono:

1b. Nessuno corre.

Dunque (?) qualcuno corre,

2b. Nulla lava più bianco del sapone di Marsiglia.

Dunque (?) qualcosa lava più bianco del sapone di Marsiglia,

3b. Pietro ama una donna e Paolo ama una donna.

Dunque (?) esiste una donna che è amata da Pietro e da Paolo.

Dal punto di vista logico, non da quello grammaticale, c’è una differenza tra i nomi propri come “Socrate” da un lato e “qualcosa”, “niente”, “un cavallo alato”, “una donna” ecc., dall’altro. (Oggi i grammatici non ignorano più questa differenza, ma nel 1905 Russell poteva sostenere che le analisi della logica fossero più profonde di quelle superficiali della grammatica). Mentre ogni nome proprio si riferisce a un individuo – l’individuo che lo porta – le espressioni del secondo gruppo non si riferiscono a un individuo. Se si riferissero a un individuo, le inferenze (1b), (2b) e (3b) sarebbero corrette. Ma non lo sono.

LETTURE

La logica dell'Ottocento

La logica moderna, e in particolare la teoria della quantificazione di Frege, dice che l’enunciato “Un filosofo corre” ha lo stesso significato di quest’altro: “Esiste qualcosa (o qualcuno) che è filosofo e corre”. L’espressione “avere lo stesso significato” in realtà è imprecisa. Ad esempio, la spigola è lo stesso pesce del branzino. Ma si può dire che la parola “spigola” abbia lo stesso significato di “branzino” e che abbiano lo stesso significato “Eva non sa che una spigola è un branzino” e “Eva non sa che una spigola è una spigola”? Finché non precisiamo che cosa si intende per “significato”, non si può dire né sì né no. Tuttavia si può dire che i due enunciati “Un filosofo corre” e “Esiste qualcosa (o qualcuno) che è un filosofo e corre” sono in tutte le situazioni possibili o entrambi veri o entrambi falsi. Hanno cioè le stesse condizioni di verità. Questo per noi è sufficiente: quando diremo che due enunciati hanno lo stesso significato, intenderemo dire che hanno le stesse condizioni di verità. Ma la tesi per cui il significato si esaurisce nelle condizioni di verità è una tesi filosofica sostanziale, che si deve a Frege e a Wittgenstein.

La nascita di un genio: Wittgenstein e Russell

Dall’epistolario di Bertrand Russell, in Michael Nedo (a cura di) Wittgenstein. Una biografia per immagini, Carocci, Roma 2013):

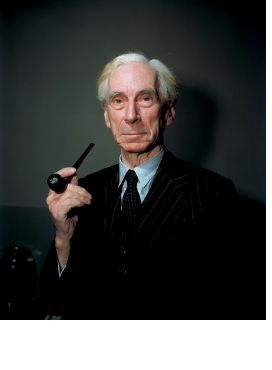

Il filosofo Bertrand Russell durante una trasmissione della BBC nel 1949

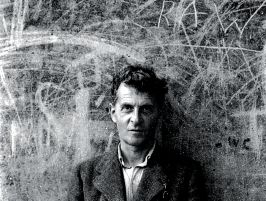

Ben Richards, Ritratto di Ludwig Wittgenstein, Swansea, 1947

19 ottobre 1911

Il mio amico tedesco [Wittgenstein] minaccia di essere una punizione, mi ha accompagnato dopo la lezione e abbiamo discusso fino all’ora di cena – testardo e perverso, ma non stupido, penso.

2 novembre 1911

Penso che il mio ingegnere tedesco sia un pazzo. Sostiene che nulla di empirico sia conoscibile; gli ho chiesto di ammettere che non c’erano rinoceronti nella stanza, ma non ha voluto.

16 novembre 1911

Il mio impetuoso tedesco è arrivato e abbiamo discusso dopo la lezione [...]. Ha una corazza che lo difende, ogni tentativo di ragionarci è vano. Parlare con lui è una vera perdita di tempo.

27 novembre 1911

Il mio tedesco è indeciso tra la filosofia e l’aeronautica. Oggi mi ha chiesto se, secondo me, ha qualche speranza per la filosofia e gli ho detto che non lo sapevo, ma pensavo di no.

29 novembre 1911

Sta iniziando a piacermi, è un uomo di lettere, amante della musica, [...] e penso sia davvero intelligente

Dall’Autobiografia (1959) di Bertrand Russell:

Era forse l’esempio più perfetto che io avessi mai conosciuto del genio così come tradizionalmente lo si immagina, appassionato, profondo, intenso e dispotico.

Bertrand Russell, 1950

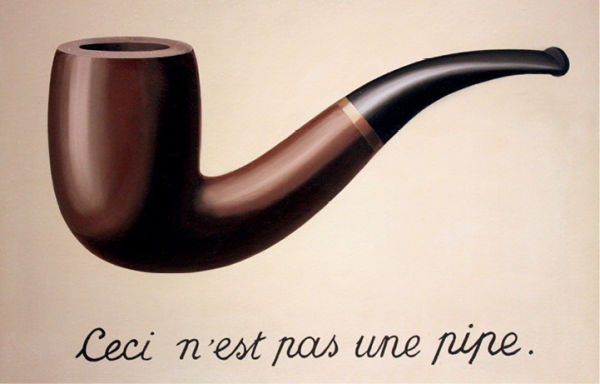

René Magritte, La Trahison des images, 1928-29, Los Angeles, Los Angeles County Museum of Art (LACMA)

I seguenti enunciati hanno tutti lo stesso significato:

a. Un filosofo corre,

b. Esiste qualcosa (o qualcuno) che è filosofo e corre,

c. Esiste almeno un x, tale che x è filosofo e x corre,

d. ∃x (Filosofo(x) e Corre(x)).

(d) è scritto nel linguaggio della logica e si pronuncia come (c).

Consideriamo ora le espressioni come “il filosofo avvelenato con la cicuta”, “l’attuale re di Francia”, “il figlio di Adamo ed Eva” e così via. L’unica differenza tra queste espressioni e quelle come “un filosofo”, è l’articolo determinativo al posto di quello indeterminativo. Si potrebbe pensare di classificare queste espressioni insieme ai nomi propri perché, dopo tutto, esiste un individuo a cui “il filosofo avvelenato con la cicuta” (ad esempio) dovrebbe riferirsi: Socrate, appunto. Ma è sufficiente considerare “l’attuale re di Francia” e “il figlio di Adamo ed Eva” per renderci conto che è meglio non farlo: oggi la Francia è una repubblica e non esiste nessun re di Francia e Adamo e Eva hanno avuto molti figli, non uno solo. Nelle inferenze queste espressioni non si comportano in generale come i nomi propri. Classifichiamo dunque queste espressioni, che si chiamano “descrizioni definite”, insieme alle descrizioni indefinite come “un filosofo”, “un re di Francia” e così via.

I seguenti enunciati hanno tutti lo stesso significato:

e. L’attuale re di Francia è calvo,

f. Esiste esattamente un x, tale che x è attuale_re_di_Francia e x è calvo,

g. ∃!x (Attuale_re_di_Francia(x) e Calvo(x)),

h. ∃x (Attuale_re_di_Francia (x) e ∀y (se Attuale_re_di_Francia (y) allora y=x) e Calvo(x)),

i. Esiste almeno un x, tale che x è attuale re di Francia e per ogni y, se y è attuale re di Francia allora y è x, e x è calvo.

(g) e (h) sono scritti nel linguaggio della logica. Poiché il loro significato è lo stesso di (e) e poiché sono più chiari e mettono in evidenza la differenza tra la forma logica di (e) e quella di “Socrate corre”, diciamo che essi sono una analisi logica e filosofica di (e).

Hanno lo stesso significato anche (p) e (q):

p. L’attuale re di Francia esiste,

q. ∃x (Attuale_re_di_Francia(x) e ∀y (se Attuale_re_di_Francia(y) allora y=x)).

Perché tutto ciò è filosoficamente, e non solo logicamente, interessante? Sembrava che i due enunciati “Socrate corre” e “Il filosofo avvelenato con la cicuta corre” parlassero entrambi di Socrate e di lui dicessero che corre. Ma ora vediamo che esistono due analisi molto diverse e il primo enunciato ne richiede una, mentre il secondo enunciato richiede l’altra. Il primo parla di un individuo e dice che questo individuo corre. Il secondo è invece un enunciato generale, il quale dice che una certa proprietà – quella di essere filosofo avvelenato dalla cicuta – è esemplificata da un unico individuo, che corre.

Il problema del non-essere

Il problema del non-essere è stato formulato chiaramente da Parmenide nel V secolo a.C. e da allora ha sempre sfidato i filosofi. Il problema consiste nel capire come si possa sensatamente predicare qualcosa di ciò che non esiste, ovvero come possa aver senso (ed essere o vero o falso) un enunciato che sembra attribuire una proprietà a qualcosa che non esiste – Pegaso, l’attuale re di Francia, il nulla e così via. Gli enunciati di questo tipo non mancano. Ne abbiamo già incontrati un certo numero e possiamo aggiungere che alcuni di essi, come “Pegaso non esiste” e “L’attuale re di Francia non esiste”, sono veri.

Qualche filosofo – come Alexius Meinong (1853-1920) – ha cercato di risolvere il problema dicendo che, contrariamente alle apparenze, anche i termini come “Pegaso” e “l’attuale re di Francia”, che possono occorrere come soggetto o come complemento in un enunciato (e anche nell’enunciato subordinato di un’attribuzione di intenzionalità, come in “Pierino desidera cavalcare Pegaso” e “Una certa ragazza pensa che l’attuale re di Francia sia un buon partito”), si riferiscono a qualcosa che ha un tipo speciale di esistenza. Pegaso e l’attuale re di Francia non sarebbero oggetti materiali, ma esisterebbero in qualche mondo di forme o entità astratte o costrutti culturali.

Rudolf Carnap: il superamento della metafisica tramite l’analisi linguistica

Nel saggio Il superamento della metafisica attraverso l’analisi logica del linguaggio (1931) Rudolf Carnap prende ad esempio un testo di Heidegger (Che cos’è metafisica?, 1929) per mettere in luce come, nella tradizione metafisica, il principio di significazione venga più volte infranto, generando diversi errori logici e ambiguità linguistiche.

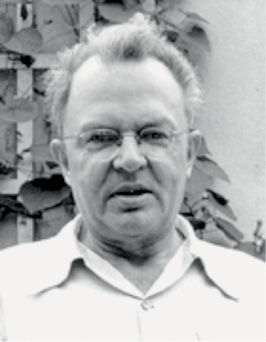

Rudolf Carnap

In primo luogo, Heidegger usa la parola “nulla” come nome di un oggetto. In una sintassi logica corretta la parola “nulla” non si riferisce a un oggetto, ma è usata per costruire proposizioni negative universali. Esplicitata, essa significa “non esiste alcuna cosa che…”. Usarla come fa Heidegger genera asserzioni solo apparentemente dotate di significato, ma che in realtà non si rivelano tali se tradotte nella loro forma logica effettiva. Se paragoniamo le frasi “fuori c’è la pioggia” e “fuori c’è il nulla”, esse hanno la stessa forma grammaticale ma diversa forma logica. Quindi “nulla” non è un oggetto, un’entità di cui si possa predicare qualcosa; utilizzarlo in questo modo è un errore logico ammissibile solo metaforicamente (come nella frase “il nulla incombe sulle nostre esistenze”). Inoltre, Heidegger introduce e usa parole che non hanno valore semantico, cioè sono prive di significato: esse infatti non si riferiscono ad alcunché e non possono essere usate correttamente all’interno di nessuna sintassi (come nel caso del verbo “nullare”, in tedesco Nichten).

TESTO

T10: Rudolf Carnap, Metafisica e analisi logica del linguaggio

LETTURE

Filosofia della scienza

Infine, in molte proposizioni del testo di Heidegger sono rilevabili autentiche contraddizioni logiche. Carnap cita la frase “Esiste il nulla solo perché il nulla, ovvero la negazione, esiste”. Se la si esamina alla luce del ragionamento fatto in precedenza, si vede che essa è appunto contraddittoria in quanto, iniziando con la parola “esiste”, dà per presupposta l’esistenza del nulla cioè l’esistenza di ciò che nella sua stessa definizione è la negazione dell’esistenza.

A partire dall’analisi del testo heideggeriano, Carnap menziona inoltre altri errori di tipo logico-linguistico tipici dei testi metafisici, come lo scambio tra copula (che collega soggetto e predicato) e l’indicatore esistenziale (che afferma l’esistenza di qualcosa), oppure errori categoriali, cioè confusioni tra tipi logici. L’esempio citato da Carnap è la frase “Cesare è un numero primo”: soggetto e predicato appartengono in questo caso a tipi logici diversi e non assimilabili.

ESERCIZIO

E19: Heidegger e Carnap

Russell ha dimostrato che esiste una soluzione migliore, almeno per quanto riguarda le descrizioni definite: dobbiamo solo renderci conto che anche se le descrizioni definite si comportano per certi versi come termini singolari e possono occorrere come soggetti di un enunciato, in realtà non sono termini singolari come “Socrate” e “Platone”. Una volta che l’enunciato sia stato analizzato e riscritto in modo da evidenziare la sua forma logica, quei presunti termini singolari spariscono. Al posto di “l’attuale re di Francia”, troviamo il predicato “essere attuale re di Francia” e un quantificatore (così si chiama ∃!). Il problema di trovare un riferimento (che non c’è) per quei presunti termini non si pone neppure. Il problema si è dissolto.

LETTURE

Bolzano, Brentano e la reazione a Kant

TESTO

T7: Bertrand Russell, Sulla denotazione

La teoria di Russell delle descrizioni definite con la sua dissoluzione del problema del non-essere è stata definita “un paradigma per la filosofia”. Essa contiene tutte le principali idee che formano il nucleo della filosofia analitica. Un problema millenario è stato dissolto attraverso l’analisi logica del linguaggio. L’obiettivo dell’analisi è far emergere la struttura logica profonda degli enunciati di un linguaggio naturale come l’italiano, oppure (in una prospettiva un po’ diversa) di sostituire semplicemente quegli enunciati con altri che appartengono al linguaggio formale della logica moderna, molto più potente e completa di quella aristotelica. Russell, che come Frege non aveva una grande opinione del linguaggio naturale, propendeva per la seconda prospettiva; altri filosofi analitici avranno un atteggiamento più rispettoso.

L’analisi non fa riferimento a un sapere specificamente filosofico, paragonabile a quello del fisico o dello storico: mostra, piuttosto, che un problema filosofico era dovuto solo a una incomprensione del nostro stesso linguaggio. Wittgenstein ne concluderà che l’analisi è una sorta di terapia. Ovviamente lo stile degli argomenti deve molto all’esempio dei logici matematici e del loro modo di argomentare.

12.2 Dopo Russell

Il saggio di Russell del 1905 suscitò la speranza che altri tradizionali problemi filosofici – forse tutti – potessero essere risolti o dissolti nello stesso modo. Per questo da allora i filosofi analitici hanno approfondito l’analisi del linguaggio lungo le linee tracciate da Russell (che ovviamente riconosceva i suoi debiti nei confronti di Frege). Nella filosofia del linguaggio e nella teoria del significato, Wittgenstein è stato forse il più creativo, ma sono importanti anche i contributi di Rudolf Carnap (1891-1970),WillardQuine (1908-2000), HilaryPutnam (1926-), SaulKripke (1940-), David Kaplan (1932-), Richard Montague (1930-1971), Donald Davidson (1917-2003), Michael Dummett (1925-2012).

ESERCIZIO

E18: Russell

Sull’epistemologia vanno menzionati almeno i filosofi del circolo di Vienna e in particolare Carnap e Quine; sui problemi ontologici sono classici i contributi di Quine e DavidLewis (1941-2001); sulla filosofia della matematica Carnap, Quine e Dummett. Ma in ciascuno di questi settori, come pure nella filosofia delle diverse discipline scientifiche, nell’estetica e nella filosofia della mente sono innumerevoli i ricercatori che hanno dato contributi significativi. Sempre di più la ricerca filosofica è divenuta un’impresa collettiva, i cui partecipanti si tengono in stretto contatto tra loro e beneficiano di costanti scambi di idee. Dai lavori di Russell e soprattutto dal suo metodo hanno tratto insegnamento tutti i settori della filosofia analitica – anche quelli che non fanno dell’analisi del linguaggio né l’oggetto principale di indagine né uno strumento di chiarificazione. C’è quindi un senso in cui si può dire che anche i filosofi analitici morali, quelli della politica, gli epistemologi delle scienze particolari, i filosofi della religione, dell’estetica e così via sono debitori di Russell e del suo saggio del 1905.

Hans Arp, Costellazione secondo le leggi del caso, 1930 ca., Londra, Tate Gallery

Quine e la critica ai due dogmi dell’empirismo

Il saggio di Willard van Orman Quine I due dogmi dell’empirismo (1953) rappresenta una pietra miliare nello sviluppo della filosofia analitica. Il saggio critica infatti quelli che vengono considerati i due presupposti fondamentali dell’empirismo neopositivista: la distinzione tra verità analitichee verità sintetiche e la tesi secondo la quale un enunciato dotato di significato è sempre scomponibile in una componente puramente logica e in una osservativa riconducibile a esperienze immediate del soggetto.

La critica alla distinzione tra analitico e sintetico

La distinzione tra verità analitiche e verità sintetiche, e quindi tra enunciati analitici ed enunciati sintetici ha iniziato a percorrere la storia della filosofia almeno a partire da Leibniz. Gli enunciati sintetici sono quelli basati sull’esperienza, che Leibniz chiama “verità di fatto”, Hume “materie di fatto” e Kant “giudizi sintetici a posteriori”. Sono sostanzialmente gli enunciati delle scienze empiriche come “l’acqua è formata da ossigeno e idrogeno” e quelli – in alcuni casi riportabili ai primi – del senso comune che ci danno informazioni sulla realtà come “una pentola messa sul fuoco senza acqua dopo un certo tempo si arroventa”. Quanto al concetto di analiticità, nella tradizione filosofica esso è stato interpretato in diversi modi:

(1) come un rapporto di particolare connessione/implicanza tra soggetto e oggetto, come nella definizione di Kant di analitico: “il predicato B appartiene al soggetto A come qualcosa che è contenuto in questo concetto A” (l’esempio fatto da Kant è “tutti i corpi sono estesi”);

(2) riportandolo al concetto di verità logica. È questa la posizione di Wittgenstein che designa come verità logiche le tautologie (“piove o non piove”) e le contraddizioni (“piove e non piove”). Le prime consentono ogni situazione possibile, cioè sono vere in maniera incondizionata. Per le seconde vale esattamente il contrario: esse sono false in maniera incondizionata, in ogni mondo possibile. Un altro esempio di verità logica è l’asserzione “nessun uomo non sposato è sposato”. Essa resta vera qualsiasi sia l’interpretazione dei termini (per esempio “gatto” e “nero” al posto di “scapolo” e “uomo non sposato”; l’asserzione diventa allora “Nessun gatto nero non è nero”) che non siano costanti logiche (nessuno, non, se, allora...). La sua verità non dipende dunque da condizioni fattuali ma solo dalla sua forma logica;

(3) riportandolo al concetto di sinonimia. Questa può essere stabilita:

a) tramite definizioni consapevolmente poste come nella matematica e nella geometria e nei linguaggi formali artificiali (si pensi appunto alle definizioni geometriche come per esempio: “si chiama superficie piana una parte di piano limitata da una linea chiusa che ne costituisce il contorno”);

b) tramite il concetto di interscambiabilità/sostitutività dei termini, già usato da Leibniz per definire il concetto di identità. Due termini hanno lo stesso significato se uno può sostituire l’altro in qualsiasi contesto, in qualsiasi mondo possibile. Un enunciato è allora definibile analitico se può essere ridotto a verità logica, cioè a un’espressione vera o falsa sotto qualsiasi condizione, cioè in qualsiasi mondo possibile, attraverso la sostituzione di sinonimi con sinonimi.

Secondo Quine, la definizione di sinonimia nel primo senso non pone problemi. La sua critica si focalizza invece proprio sul concetto di sinonimia nella seconda accezione quale base per definire quello di analiticità.

Se consideriamo l’enunciato “nessuno scapolo è sposato” potremmo di primo acchito affermare che esso è analitico, basandoci appunto sulla sinonimia tra “scapolo” è “uomo non sposato”. L’enunciato può essere trasformato nella verità logica “nessuno uomo non sposato è sposato”. Se accettiamo questo ragionamento possiamo allora affermare che uno scapolo è necessariamente un uomo non sposato o in altre parole che necessariamente “scapolo” ha lo stesso significato di “uomo non sposato”.

L’obiezione di Quine è allora che questo tipo di ragionamento dà per scontato ciò che invece dovrebbe dimostrare, cioè l’eguaglianza di significato tra “scapolo” e “uomo non sposato”. Quine si domanda, infatti, su cosa si basi l’affermazione “uno scapolo è uomo non sposato”. Da chi e quando scapolo è stato definito in questo modo? La soluzione più naturale sembrerebbe quella di ricorrere a un dizionario. Ma appunto questo, secondo Quine, è il salto logico. Il lessicografo non pone delle definizioni ma svolge il suo lavoro in maniera empirica, registrando semplicemente i fatti linguistici osservabili e tramandati dalla tradizione. Se dunque il lessicografo formula l’equivalenza di significato tra “scapolo” e “uomo non sposato” è perché rileva empiricamente negli usi correnti la relazione di sinonimia tra i due termini. Riferirsi al dizionario per affermare l’equivalenza di significato tra “scapolo” e “uomo non sposato” non significa aver chiarito la nozione di sinonimia, ma presupporla. A questa sinonimia rilevata empiricamente non si può attribuire una necessità logica. Per questo motivo neppure il concetto di sinonimia può essere preso come base per spiegare l’analiticità, se non appunto per i linguaggi formalizzati. Di conseguenza anche la distinzione tra enunciati sintetici e enunciati analitici viene a cadere. Nel nostro esempio, e quindi in qualsiasi altro costruito allo stesso modo, la presunta identità di significato tra “scapolo” e “uomo non sposato” è un fatto empirico e non analitico.

La critica al riduzionismo

Dopo aver attaccato la distinzione analitico/sintetico, Quine attacca il secondo dei presupposti fondamentali dell’empirismo neopositivista, il riduzionismo. Secondo questo presupposto, un enunciato sensato è traducibile in (può essere ridotto a) un insieme di termini osservativi, cioè basati su esperienze immediate dalle quali dipende la verificabilità dell’enunciato stesso, cioè se esso sia vero o falso.

Quine cerca di mostrare che questa posizione è insostenibile e deve essere abbandonata a favore di quella esattamente opposta definibile “olismo”: ogni enunciato di una teoria scientifica si confronta con l’esperienza non singolarmente ma insieme a tutti gli altri enunciati che formano la teoria. Se dunque non ci sono enunciati privilegiati che possono essere confrontati direttamente con l’esperienza e dai quali dipende, in definitiva, la verità della teoria, si può decidere quali proposizioni dell’insieme della teoria devono essere sottoposte a questo confronto. Questo significa che anche se un enunciato di una teoria risulta falso, esso può essere mantenuto cambiando altri enunciati della teoria o riconsiderando alcuni presupposti, così da salvare la teoria nel suo insieme. È quello che accadde, osserva Quine, per la teoria di Newton quando si constatò che l’orbita di Plutone non era perfettamente ellittica come previsto dalla teoria stessa. Quest’ultima non venne abbandonata ma si interpretò il fatto come un’anomalia che spinse a nuove ricerche. Queste ricerche portarono infine alla scoperta del pianeta Nettuno che, con la sua presenza, modificava l’orbita di Plutone. La teoria della gravitazione venne in questo modo perfezionata.

Stefano Bracaletti

Per dare un’idea del modo in cui si è sviluppata la filosofia analitica dopo Russell, presentiamo ora le critiche a cui è stata sottoposta la sua teoria dei nomi e delle descrizioni definite a partire dagli anni Sessanta del Novecento. Dopo aver nettamente distinto la forma logica dei nomi da quella delle descrizioni definite, Russell aveva (sorprendentemente) ristretto l’ambito dei primi. I “veri” nomi propri sono per Russell solo quelli di cui non si possa dubitare che hanno un riferimento, con il quale abbiamo un rapporto di conoscenza diretta (acquaintance). Il pronome “io” è il prototipo di tali nomi. Quelli invece che sono comunemente detti “nomi propri”, come “Giulio Cesare” e “Bismarck”, possono, ma non devono, far riferimento a un individuo ed è comunque sempre possibile chiedersi se tale individuo sia mai esistito. In questo, tali nomi si comportano esattamente come le descrizioni definite. Sappiamo quale sia la forma logica di un enunciato come “L’attuale re di Francia non esiste”. Ma qual è quella di “Giulio Cesare non esiste”? Se fosse Non Esiste(x), allora il problema del non essere si ripresenterebbe tale e quale. Russell ne conclude in primo luogo che l’esistenza non è un predicato, proprio come aveva già sostenuto Kant, e in secondo luogo che il nome “Giulio Cesare” non è un vero nome bensì una descrizione camuffata o abbreviata – ad esempio “l’uomo politico e generale romano che sottomise la Gallia e fu pugnalato da Bruto”. In generale, un nome “N” abbrevia la descrizione che forniremmo a chi ci chiedesse “Chi è N?”.

In precedenza, Frege aveva sostenuto che ogni nome proprio deve possedere, oltre a un riferimento, anche un senso (Sinn), che è il modo in cui il nome “presenta” il suo riferimento. Poiché appunto il senso di un nome può essere espresso da una descrizione definita, Frege e Russell si trovano a convergere, sia pure per ragioni molto diverse, su questo punto: i nomi propri si riferiscono al loro riferimento (se esiste) in quanto tale riferimento possiede la proprietà contenuta nella descrizione che al nome è associata (o in quanto esprime il senso del nome, come vuole Frege, o in quanto il nome la abbrevia). Ad esempio, il nome “Giulio Cesare” si riferisce a una certa persona e non a un’altra perché solo la prima è l’uomo politico e generale romano che sottomise la Gallia e fu pugnalato da Bruto. In altre parole, per Frege e per Russell i nomi hanno un contenuto descrittivo che spiega il loro riferirsi a un oggetto (se esiste qualcosa cui si riferiscono).

Non si pensi che questa discussione sui nomi sia una questione di dettaglio, che riguarda solo il comportamento di una trascurabile categoria grammaticale. Si tratta invece di capire quale sia la natura della relazione di riferimento, che è la relazione fondamentale che intercorre tra le parole e le cose – il linguaggio e il mondo. Il rapporto tra i nomi propri e i loro portatori è il prototipo di tale relazione. Frege e Russell pensano che i nomi si riferiscano alle cose in quanto hanno un contenuto descrittivo, palese o nascosto: un nome si riferisce a quell’unica cosa che è descritta correttamente dal nome.

Dopo il 1960, un ristretto gruppo di filosofi – Saul Kripke, Hilary Putnam, David Kaplan e Keith Donnellan – ha attaccato questa tesi descrittivista con vari argomenti. In primo luogo, ci sono nomi cui non sappiamo associare nessuna descrizione definita. La maggior parte dei parlanti può usare con tutta competenza il nome “Cicerone”, ma alla domanda “Chi era Cicerone?” risponderebbe tutt’al più “Un oratore romano”, che è una descrizione che non identifica un unico individuo. A volte invece sappiamo associare a un nome una descrizione definita, ma non la descrizione “giusta”. Molti, ad esempio, alla domanda “Chi era Einstein?” risponderebbero “L’inventore della bomba atomica”. Ciononostante, quando usano il nome “Einstein” costoro si riferiscono a Einstein e non a Robert Oppenheimer e agli scienziati del suo gruppo, a cui va la paternità della bomba. In secondo luogo, anche se il riferimento di un nome fosse determinato da una descrizione definita, il comportamento del nome e quello della descrizione definita rimarrebbero molto diversi, soprattutto negli enunciati modali, ovvero quelli che dicono come le cose potrebbero essere o sono necessariamente. Non si può quindi dire né che un nome abbrevi una descrizione né che questa dia il senso del nome.

L’immagine generale dei nomi e di molte altre espressioni che ne emerge è molto diversa da quella di Frege e Russell. Può darsi che tali espressioni abbiano un contenuto descrittivo, ma esso non svolge nessun ruolo nel fissare il loro riferimento. Per Kripke e altri quelle espressioni si riferiscono invece direttamente, senza la mediazione di un senso o di una descrizione e quindi non perché descrivano correttamente qualcosa, ma solo perché sono state originariamente collegate al loro riferimento, ad esempio da un atto di battesimo. In seguito esse si diffondono nella comunità linguistica, anche tra quei parlanti che non si sono mai trovati in un rapporto di acquaintance col loro riferimento. Si pensi alla diffusione di un testo o di un’immagine che si può fotocopiare (eventualmente con deformazioni, fino a renderla irriconoscibile) senza che perda il rapporto con la sua origine storica.

Anche il trattamento di Russell delle descrizioni definite è stato messo in discussione e continua ancor oggi a suscitare controversie. Certo, esistono usi delle descrizioni per cui l’analisi di Russell sembra adeguata. Ma il linguaggio naturale presenta una varietà di forme e di usi per i quali i fondatori della filosofia analitica avevano scarsa sensibilità e rispetto. Spesso usiamo una descrizione non tanto per parlare dell’individuo, qualunque sia, che risponde alla descrizione, quanto per parlare di uno che abbiamo in mente e su cui vogliamo attrarre l’attenzione degli interlocutori. La descrizione assolve il suo compito anche se in realtà l’individuo che abbiamo in mente non ne è descritto correttamente: possiamo ugualmente riuscire a dire qualcosa di vero di quel particolare individuo. Ad esempio, come ha osservato Donnellan, assistendo a un processo contro qualcuno che è imputato dell’assassinio di un certo Smith, un parlante può dire “L’assassino di Smith si comporta in modo strano”. Anche se il processo accertasse che l’imputato è innocente e non è quindi l’assassino di Smith, il parlante sarebbe riuscito a dire qualcosa di vero della persona che ha in mente e la comunicazione avrebbe successo, purché l’ascoltatore capisca di chi si parla. Secondo l’analisi di Russell, invece, il proferimento dovrebbe riguardare colui che è correttamente descritto dalla descrizione usata, e cioè il vero assassino di Smith, il quale probabilmente non si sta affatto comportando in modo strano (infatti potrebbe non essere la persona presente al processo). Questi usi delle descrizioni si dicono referenziali e Russell non ne rende conto adeguatamente. Quali sono gli usi più fondamentali? Quelli referenziali o quelli, molto diversi, su cui si è concentrato Russell e che si dicono attributivi?

Anche in questo caso è in gioco molto di più della semantica di una ristretta categorie di espressioni. Si tratta di sapere se il contenuto di un proferimento linguistico e la sua comprensione dipendano in primo luogo dal significato letterale delle espressioni usate, che è fissato dalle convenzioni linguistiche anteriori agli usi individuali, o se invece dipenda essenzialmente da quello che i parlanti hanno in mente e che riescono a far venire in mente ai loro ascoltatori. In un caso la comprensione di un particolare proferimento si dovrebbe basare interamente sui significati attribuiti alle espressioni dalla comunità linguistica; nell’altro si dovrebbe considerare in primo luogo quello che verosimilmente il parlante ha in mente. Anche nella seconda prospettiva il significato letterale e convenzionale delle espressioni usate dal parlante è importante, ma serve soprattutto come evidenza del suo stato psicologico: perché ha usato quelle particolari espressioni? Che cosa aveva in mente? Sono queste le domande che si deve porre l’ascoltatore, poiché è quello che ha in mente il parlante che determina il contenuto del suo proferimento. Questa contrapposizione tra due modi diversi di intendere il contenuto di un proferimento linguistico – uno che privilegia la dimensione sociale del linguaggio, l’altro quella individuale – è oggi al centro del dibattito nella filosofia del linguaggio.

La filosofia del linguaggio, invece, che con Frege e Russell è stata al centro di tutta la filosofia nella prospettiva analitica, non lo è più. Dummett ha cercato di caratterizzare la filosofia analitica attribuendole tre tesi principali, la cui paternità risale a Frege: in primo luogo, la filosofia si occuperebbe soprattutto di studiare il pensiero; in secondo luogo, il pensiero dovrebbe essere distinto dal processo psicologico individuale del pensare e dovrebbe intendersi invece come il suo contenuto, che può essere comune agli stati mentali di molti individui; in terzo luogo, il pensiero dovrebbe essere studiato laddove si manifesta e cioè nel linguaggio, la cui analisi costituisce il principale e più sicuro strumento della filosofia. Di fatto, queste tre tesi non sono più condivise dalla totalità dei filosofi. Oggi la filosofia analitica non si lascia più caratterizzare in base ai contenuti. Esiste piuttosto una comunità intellettuale analitica, ben definita dagli scambi intellettuali vivaci e molto professionali che la percorrono e dal rispetto di uno standard di rigore e di chiarezza insolitamente alto nella storia della filosofia. Questo standard è stato fissato dal saggio del 1905 di Russell e dai lavori dei filosofi citati.

ESERCIZIO

E10: Filosofia analitica

“Gavagai”: Quine e i problemi del significato

La critica alla distinzione analitico/sintetico può essere ricompresa in una critica di più ampia portata svolta da Quine (La relatività ontologica e altri saggi, 1969) al concetto di significato considerato come un residuo moderno dell’idea aristotelica di essenza, esempio della tendenza a considerare i significati come enti o fatti mentali. Secondo Quine, questa impostazione deve essere radicalmente rifiutata e il significato deve essere compreso esclusivamente in termini di comportamento linguistico. Il significato, come Wittgenstein aveva compreso, è l’uso di una parola all’interno di un gioco linguistico, cioè di un contesto. Quine estremizza questa posizione affermando che il significato di una parola può essere compreso esclusivamente all’interno non solo dell’enunciato ma dell’intero linguaggio.

Stampa giapponese, XIX sec.

Questo punto viene chiarito attraverso un esperimento mentale, immaginando una situazione nella quale è necessaria una traduzione radicale, quella cioè da una lingua completamente sconosciuta. In un caso del genere l’unico punto di partenza possibile è l’osservazione del comportamento dei parlanti nativi, quindi l’attenta valutazione dei loro enunciati osservativi. Seguendo il famoso esempio fatto da Quine: immaginiamo che passi davanti a noi un coniglio e che il nativo esclami “gavagai” (cioè un termine completamente ignoto). “Gavagai” può essere tradotto con il termine “coniglio” ma, in modo altrettanto corretto, con “parte in movimento di coniglio”, “parti non staccate di coniglio”, “presenza di coniglità”. In sostanza quindi ogni tipo di traduzione, egualmente valida, interpreta correttamente l’ontologia dei nativi (cioè in quali categorie di oggetti essi suddividono e ordinano la realtà) a seconda degli schemi concettuali dei traduttori.

Deve allora essere accettata una potenziale situazione di regresso all’infinito in cui è impossibile stabilire una relazione assoluta tra termini linguistici e gli oggetti a cui si riferiscono. Questo implica in definitiva che si debba accettare la sostanziale imperscrutabilità ultima del riferimento – cioè del rapporto tra linguaggio e realtà – mitigato solo da quello che Quine chiama “principio di carità”: se uno schema di traduzione porta a tradurre troppe asserzioni che risultano palesemente false, ciò significa che c’è qualcosa che non funziona nel manuale. Si deve dunque scegliere il manuale di traduzione che rende vero il maggior numero possibile di asserzioni formulate dai nativi.

Il paradosso di Russell

Il paradosso di Russell è uno dei problemi più noti della logica del Novecento e nasce all’interno della teoria cosiddetta “ingenua” degli insiemi di Georg Cantor (1845-1918). Si consideri la proprietà di un insieme di “non essere membro di se stesso” e si prenda in esame l’insieme R di tutti gli insiemi che godono di tale proprietà. R è un membro di se stesso? Se lo è, allora R gode della proprietà richiesta per appartenere a R, e quindi R non è membro di R; se invece R non è membro di R, allora R gode della proprietà che definisce R, e quindi R è membro di R. Siamo quindi in presenza di un paradosso, o per meglio dire di un’antinomia, ossia di una coppia di proposizioni tra loro contraddittorie che si implicano a vicenda.

Il paradosso è comunicato da Russell a Gottlob Frege in una lettera del 16 giugno 1902, ed è pubblicato per la prima volta nel capitolo 10 dei Principi della matematica di Russel (1903).

Nel 1918 Russell propone una versione più intuitiva della sua antinomia che non fa riferimento a nozioni insiemistiche: l’unico barbiere di un certo villaggio ha ricevuto l’ordine di radere tutti e solo quelli che non radono se stessi. La domanda è: chi rade il barbiere? Se il barbiere rade se stesso, allora non può radere se stesso; se egli non rade se stesso, allora deve radersi perché l’ordinanza gli impone di radere tutti coloro che non radono se stessi.

Secondo Russell per immunizzare la logica e la teoria degli insiemi dalla minaccia di situazioni paradossali come la precedente, occorre rispettare ciò che egli chiama il “principio del circolo vizioso”: nessun insieme può contenere elementi definibili nei termini dell’insieme stesso. Guidato da questo principio, su cui erige assieme ad Alfred North Whitehead il sistema dei Principia Mathematica (1910-1913), Russell propone di organizzare tutte le entità della teoria degli insiemi in una gerarchia di livelli o tipi: il primo livello è formato da individui, ossia da quegli oggetti che non sono insiemi; il secondo livello è formato da insiemi di individui; il terzo livello è formato da insiemi di insiemi di individui ecc. Questa gerarchia impone delle drastiche limitazioni alla formazione di un insieme, dal momento che per appartenere a uno stesso insieme due entità devono essere dello stesso tipo.

Barbieri a Costantinopoli, 1890-1900, Washington (D.C.), Library of Congress