12. L’ermeneutica

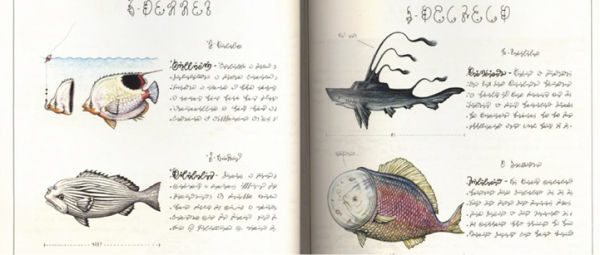

Luigi Serafini, pagina dal “Codex seraphinianus, 1981

12.1 Ermeneutica normale ed ermeneutica rivoluzionaria

Interpretare è un’attività che ci capita di svolgere tutti i giorni, e che esiste da sempre. Per millenni, questa funzione si è conservata inalterata, ovviamente cambiando i propri oggetti, e solo a un certo punto e in una determinata cultura – quella occidentale moderna – ha acquisito un valore filosofico. Conviene anzitutto ricapitolare i primi quattro sensi che potremmo definire “normali” (di senso comune e senza peculiare rilevanza filosofica) dell’ermeneutica.

Il primo appare un po’ strano, ed è quello dell’interpretazione come espressione, cioè come maniera di portare all’esterno qualcosa che è al nostro interno, appunto come avviene quando esprimiamo i nostri pensieri e intenzioni. È l’idea che troviamo nel Perí hermenéias (uno dei trattati raccolti nell’Organon, tradotto in latino come De interpretatione) di Aristotele. Il testo di Aristotele non è propriamente una teoria dell’interpretazione, il termine ha assunto questo peculiare significato filosofico successivamente; per cui è vero che in quel testo Aristotele si limita a usare il significato comune, che ci suggerisce che in questo caso lo “spiegare” sia per l’appunto un “dispiegare”, un manifestare: nella mitologia greca, infatti, il semidio Hermes era il messaggero degli dèi presso gli uomini.

Nell’anima, gli uomini e gli animali hanno delle idee, che vengono espresse (e questa espressione sarebbe per l’appunto l’hermenéia) attraverso parole o suoni che le simboleggiano, e che a loro volta (nel caso degli uomini) possono essere rappresentati da lettere dell’alfabeto. Questo uso appare meno singolare se lo mettiamo in relazione con una seconda accezione, quella dell’interpretazione come esecuzione musicale, in cui l’interprete esprime in suoni i simboli che sono scritti non nell’anima, ma sullo spartito. Di qui si viene al senso dell’interpretazione come traduzione, cioè come interpretariato. Anche questo è un significato del tutto normale: l’interprete sta fra le due parti e traspone da una lingua all’altra. Infine, esaurendo con questo la lista degli usi normali dell’interpretazione, c’è l’interpretazione come chiarimento. Leggiamo un testo e a un certo punto c’è un passo che ci pare oscuro, o ambiguo, e lì (ma non altrove) si tratta di procedere all’interpretazione, giacché, come ancora si sosteneva nel Settecento, le cose chiare non hanno bisogno di essere interpretate.

In questa tradizione si introduce a un certo punto una frattura culturale, che potremmo far coincidere con la rivoluzione copernicana proposta da Kant nella Critica della ragion pura (1781). L’idea è che noi non abbiamo un accesso diretto agli oggetti di esperienza, e che questo ci viene dato soltanto attraverso la mediazione dei nostri sensi e soprattutto dei nostri schemi concettuali. Ne deriva che in ogni nostra attività conoscitiva c’è un elemento costruttivo e, più blandamente, interpretativo. Questo principio viene enunciato con chiarezza nella tesi kantiana secondo cui “le intuizioni senza concetto sono cieche”, cioè l’attività concettuale interviene già all’interno dell’esperienza sensibile. È su questa base che possiamo spiegare l’universalizzarsi dell’ermeneutica in età romantica: se ogni nostra conoscenza è mediata, allora in ogni nostra conoscenza ha luogo una interpretazione. Ai quattro significati ordinari se ne vengono ad aggiungere tre nuovi, che potremmo chiamare “rivoluzionari” appunto perché presuppongono la rivoluzione kantiana.

Tre significati di ermeneutica

Il primo è quello dell’ermeneutica come comunicazione, che si manifesta in Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768–1834). Poiché ogni individuo non ha un immediato accesso agli altri, esattamente come non ha un immediato accesso al mondo, allora ogni atto di comunicazione è necessariamente un atto di interpretazione.

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher

Il secondo è quello dell’ermeneutica come comprensione, che si trova in Wilhelm Dilthey (1833–1911) in riferimento al problema della conoscenza storica. Se il nostro prossimo ci è oscuro, a maggior ragione ci sono oscuri coloro che sono vissuti prima di noi, e a cui abbiamo accesso soltanto per il tramite di documenti. Il compito dell’interpretazione sarà allora quello di propiziare un’immedesimazione nelle loro intenzioni e nel loro mondo spirituale, che è necessaria non per le ragioni pratiche della comunicazione, ma per le ragioni scientifiche della comprensione dei fatti storici che, diversamente da quelli naturali, richiede la trasposizione in una mente altrui.

LETTURE

Wilhelm Dilthey e lo storicismo tedesco

Il terzo significato rivoluzionario è quello dell’ermeneutica come smascheramento, che ha caratterizzato autori come Karl Marx (1818-1883), Friedrich Nietzsche (1844-1900) e Sigmund Freud (1856-1939): non solo gli altri sono un mistero per noi (come nell’ipotesi della comunicazione) e non solo sono distanti temporalmente (come nell’ipotesi della comprensione) ma potrebbero deliberatamente nasconderci le loro intenzioni. Ed è a questo punto che interviene una ermeneutica sospettosa, chiamata a svelare i secondi fini e i pensieri nascosti.

LETTURE

Karl Marx

LETTURE

Friedrich Wilhelm Nietzsche

LETTURE

Freud e lo sviluppo della psicoanalisi

L’universalizzazione dell’ermeneutica nel Novecento può essere considerata come il risultato dell’incrocio tra gli usi normali, che segnalano la necessità e l’utilità quotidiana dell’ermeneutica, e gli usi rivoluzionari, che la rendono pervasiva in ambito filosofico e ideologico. In questo modo una funzione che viene facilmente riconosciuta come necessaria da parte del senso comune può venire a incorporare significati a cui il senso comune non avrebbe mai pensato o, addirittura, che contrastano con il senso comune. Il senso comune ovviamente è disposto ad ammettere che per capire una lingua a noi ignota occorra un interprete, ma non è disposto ad ammettere che per ogni atto di comprensione, anche il più banale, sia necessaria un’interpretazione. L’ermeneutica si offre, quindi, come una decostruzione delle pretese di oggettività e di realtà di altre filosofie o delle scienze.

Gadamer: Verità e metodo

Verità e metodo di Hans Georg Gadamer (1960) è una riuscita mediazione tra l’ermeneutica rivoluzionaria di Heidegger e l’ermeneutica normale della tradizione umanistica. Il filo conduttore dell’opera, in cui Gadamer ha condensato una serie di corsi universitari sulle origini e i problemi delle “scienze dello spirito” (la versione ottocentesca delle “scienze umane”) è quello di una apologia della tradizione umanistica minacciata, nell’età moderna, dal progresso delle scienze-tecniche. In questo quadro, più che una complementarità tra verità e metodo abbiamo una contrapposizione: la scienza che si ispira alla matematizzazione universale e ai principi enunciati dal Discorso sul metodo di Cartesio non è l’unica esperienza della verità. Anzi, secondo Gadamer ci sono almeno tre “esperienze extrametodiche della verità” la cui chiave di volta non è rappresentata dal metodo, ma piuttosto dall’interpretazione: l’esperienza estetica, quella storica e quella linguistica (a cui corrisponde la tripartizione del volume). Proprio su questa circostanza si fonda l’universalità dell’ermeneutica come fondazione delle scienze umane che a loro volta offrono un radicamento storico ed esistenziale alle scienze della natura.

Hans Georg Gadamer

L’intreccio fra la dimensione umanistica e la dimensione speculativa, così come tra l’ermeneutica normale e l’ermeneutica rivoluzionaria, viene offerto dalla tematizzazione del linguaggio come orizzonte della comprensione. La frase più celebre di Verità e metodo è “L’essere, che può venir compreso, è linguaggio”. Che si può interpretare sia in senso debole, come un richiamo all’importanza del linguaggio nella comprensione del mondo, sia in senso forte, come una tesi ontologica secondo cui ogni esperienza del mondo richiede necessariamente una mediazione linguistica. Se l’interpretazione debole della tesi sul linguaggio si può considerare come una apologia della tradizione umanistica che, attraverso la filologia, la retorica e le lettere nel loro insieme ne ha fatto il proprio oggetto di studio eminente, l’interpretazione forte ricollega Gadamer alla filosofia di Heidegger, così come, complessivamente, alla “svolta linguistica” del pensiero novecentesco, in cui il linguaggio si presenta come una versione aggiornata del trascendentale kantiano in quanto condizione generale dell’esperienza.

ESERCIZIO

E20: Gadamer

TESTO

T11: Hans Georg Gadamer, Linguaggio, storia ed ermeneutica

A questo punto abbiamo una nozione di ermeneutica che appare come una totalizzazione di tutti i significati che abbiamo incontrato sinora, e dei loro intrecci. L’arco delle possibili versioni di questa prospettiva dell’ermeneutica come totalizzazione è ovviamente molto vasto. Se ne può avere infatti una prospettiva minimalista, che vale come critica dell’idea del realismo metafisico ingenuo secondo cui si ha verità in assenza di mediazioni; ed è, ad esempio, la versione proposta da Luigi Pareyson (1918-1991) in Verità e interpretazione (1971). Ma se ne può avere anche una versione massimalista, che si richiama alla controversa affermazione di Nietzsche “non ci sono fatti, solo interpretazioni”, che sta al centro della prospettiva di un altro filosofo italiano, Gianni Vattimo, che ha apertamente concepito l’interpretazione non come accertamento della verità, ma come trasformazione della realtà (Addio alla verità, 2009; Comunismo ermeneutico, 2011, con Santiago Zabala).

12.2 Indeterminatezza del contesto e della traduzione

Questa trasformazione insieme universalizzante e decostruttiva dell’ermeneutica si manifesta anzitutto nel rapporto con le nozioni di testo e di autore. L’ermeneutica ha avuto a che fare con i testi sin dai tempi in cui, in età ellenistica, nelle scuole di Alessandria e di Pergamo si elaboravano canoni e metodi per l’interpretazione dei poemi omerici. Più tardi erano sorte l’ermeneutica religiosa, nata dall’incontro, in ambiente alessandrino, delle religioni del libro (l’ebraismo e poi il cristianesimo) con la filologia profana, e l’ermeneutica giuridica, resa necessaria dall’ampia opera di codificazione delle leggi dell’impero romano elaborata in epoca tardoimperiale e successivamente con il Corpus Iuris di Giustiniano. L’elemento comune a queste tre forme di ermeneutica era il fatto di rappresentare un’esperienza del carattere di canone (cioè di norma) dei testi, ovvia per l’ermeneutica sacra e per quella giuridica, ma valida anche per l’ermeneutica letteraria, dal momento che per i greci e i romani la letteratura aveva un ruolo modellizzante ed esemplare, come repertorio di stili di vita e di comportamenti.

Ora, nel Novecento abbiamo un atteggiamento duplice nei confronti della canonicità dei testi. Da una parte, in seguito all’azione della “svolta linguistica” e alla accentuazione del ruolo degli schemi concettuali, linguistici e culturali nella costituzione dell’esperienza, si assiste a una estensione della nozione di “testo” che finisce per avere una sorta di primato ontologico, d’accordo con il detto di Jacques Derrida (1930-2004) secondo cui “nulla esiste al di fuori del testo” (Della grammatologia, 1967). Tuttavia, a questa esperienza della iper-canonicità dei testi fa da contrappeso l’idea dell’infinita interpretabilità dei testi, dunque della loro radicale non-canonicità, dal momento che, riprendendo un’intuizione di Paul Valéry (1871-1945) grosso modo contemporanea all’asserto nietzschiano per cui “non ci sono fatti, solo interpretazioni”: “non c’è vero senso di un testo. Non c’è autorità dell’autore. Una volta pubblicato un testo è come un apparato di cui ognuno può servirsi a suo modo”.

ESERCIZIO

E9: Linguistica

Jacques-Emile Blanche, Paul Valery, 1923,

Rouen, Musée des Beaux-Arts

L’indeterminatezza del contesto

Al di là della rivendicazione dell’onnipotenza dell’interprete, che presumibilmente Valéry riferiva all’ambito letterario (sembra difficile che ognuno possa servirsi a suo modo, e in modo ugualmente corretto, di un codice penale o di un trattato di anatomia), questo problema cela al proprio interno un’effettiva difficoltà gnoseologica, che è stata sottolineata da Derrida nel corso di tutta la sua opera: l’indeterminatezza del contesto. Per capire sino in fondo un’espressione, avremmo bisogno di possedere pienamente non solo l’intenzione di chi scrive, ma anche il contesto in cui ha luogo. Ma questo può anche non avvenire mai, giacché non potremo mai determinare, sino in fondo e con una certezza assoluta, quale sia il contesto in cui si inserisce un messaggio scritto o orale. Si tratta di una difficoltà particolarmente acuta nel caso dei messaggi scritti. Mentre in un contesto orale i gesti, l’espressione e le circostanze di chi parla, nonché la possibilità di fare domande aiutano a precisare il senso, la scrittura può essere letta in assenza dello scrittore: anche il conto della spesa, che apparentemente mi ricorda, me presente, le compere da fare, ma che domani potrà restare sul tavolo di cucina, e magari (poniamo che io sia un autore famoso) venire studiato e classificato da un filologo. In Sproni (1978) Derrida cita un frammento postumo di Nietzsche in cui si legge “ho dimenticato l’ombrello”. È una pagina di diario? Un promemoria? Una considerazione sulla storia della metafisica? Non potremo mai saperlo e dunque non possiamo escludere alcuna possibilità: persino la nota della spesa potrebbe celare delle implicazioni inconsce, e in fondo Freud ha fatto una lettura psicoanalitica di un registro contabile di Leonardo da Vinci.

LETTURE

Jacques Deridda: filosofia e decostruzione

Una versione più radicale dell’indeterminatezza del contesto è ciò che il filosofo americano Willard van Orman Quine (1908-2000) ha indicato in Parola e oggetto (1960) come problema dell’indeterminatezza della traduzione. Qui non è questione di domandarsi se conosciamo pienamente il contesto del messaggio, bensì di esaminare la condizione in cui ci si trova se non si possiede in alcun modo il contesto, e cioè si ignora completamente la lingua del nostro interlocutore. Immaginiamo un etnologo in una tribù a lui ignota in tutto e per tutto. Ogni volta che si vede un coniglio, i nativi dicono “gavagai”. Ora, come si fa a stabilire che la parola significhi “coniglio” e non un frammento temporale del coniglio, una sua parte spaziale, l’essenza della coniglità, un passaggio di coniglio ecc.? Del resto, sembra che qualcosa del genere sia effettivamente accaduto: “canguro” traduce la risposta “kangaroo” che James Cook ebbe dai nativi quando chiese come si chiamava l’animale in questione, e questi gli risposero, “non lo so”, cioè, nella loro lingua, “kangaroo”.

Il pensiero debole

Con l’espressione “pensiero debole” (dal titolo di un libro pubblicato nel 1983 a cura di Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti) si designa una corrente della filosofia italiana contemporanea che, richiamandosi a Nietzsche e Heidegger, ha inteso distanziarsi dal pensiero fondazionale della metafisica, ravvisandovi il germe di ogni forma di dominio e violenza. Esso si inserisce all’interno del dibattito sul postmoderno (G. Vattimo, La fine della modernità. Nichilismo ed ermeneutica nella cultura postmoderna, 1985). La società postmoderna è una società della “comunicazione generalizzata”, e perciò caotica, che proprio per questo è però portatrice di istanze emancipatrici in quanto rende impraticabile l’omologazione, ovvero quel tipo di società che Vattimo qualifica come “trasparente”, una società che realizza l’ideale hegeliano dell’assoluta autoconsapevolezza e supera perciò ogni conflitto, una “società organica”. La società postmoderna è invece opaca, segnata dal moltiplicarsi delle differenze e dalla loro irriducibilità a uno statuto comune: grazie alla diffusione dei mezzi di comunicazione telematici e informatici, nuovi soggetti emergono sulla scena mondiale e si pongono come altri centri di storia. La perdita di un centro della storia mondiale e la conseguente diversificazione della società hanno un significato filosofico, in quanto sintomo della perdita di un punto di riferimento assoluto, del principio primo o dell’arché. Esse sono segno della fine della metafisica e l’apertura di un mondo di fabulazione (Nietzsche) e di interpretazioni (Heidegger, Gadamer), in cui il nichilismo è visto come l’inevitabile conseguenza (sul piano filosofico e storico) della stessa modernità. Il filo che lega infatti la modernità alla postmodernità è quello della secolarizzazione e del progressivo indebolimento delle strutture forti, fondazionali, della metafisica. Il postmoderno è la presa di congedo dalla metafisica e dalla sua forma storica, la modernità, in una forma però che non nega né l’una né l’altra, ma le distorce, riconoscendole al tempo stesso come ciò da cui si proviene (legittimazione storica) e ciò da cui ci si emancipa (proprio perché il rapporto con esse è storico), secondo una logica che Vattimo ritrova nel termine heideggeriano Verwindung (“distorsione”, “remissione”).

Il filosofo Gianni Vattimo, 2004

Si comprende quindi come il pensiero debole non sia concepito da Vattimo come una semplice operazione di smascheramento, volta a ritrovare nostalgicamente un essere autentico al di sotto delle sue manifestazioni: l’unica maniera in cui l’essere può ancora essere pensato è quella del suo “indebolimento” nelle pratiche discorsive e simboliche, nelle tracce, laddove si dà come ricordo, consumato e indebolito, ovvero mediato dalle formazioni linguistiche e storiche, e cioè dalle sue interpretazioni. Rovatti si muove su un terreno più esplicitamente fenomenologico e decostruzionista (Il paiolo bucato. La nostra condizione paradossale, 1998; Etica minima. Scritti quasi corsari sull’anomalia italiana, 2010).

Gaetano Chiurazzi

12.3 Il circolo ermeneutico

Alle difficoltà insite nell’indeterminatezza del contesto e della traduzione tenta di dare risposta la teoria del circolo ermeneutico, proposta da Martin Heidegger (1889-1976) in Essere e tempo (1927) e sviluppata da Hans Georg Gadamer (1900-2002) in Verità e metodo (1960). Qui l’assunto di base è che (proprio come nell’ipotesi della traduzione radicale) se non abbiamo nulla in comune con il testo che leggiamo o il discorso che ascoltiamo, difficilmente possiamo capirlo. Prima di comprendere un testo o un discorso sussiste dunque una “precomprensione” o un “orizzonte di attesa”; per esempio, in forma minimale, ci si aspetta che si tratti di un testo o di un discorso e non di un arabesco che accidentalmente può ricordare una scrittura. Il decodificatore che cerca di decifrare un messaggio in codice deve necessariamente presupporre di avere a che fare con un testo e non con delle interferenze nel sistema radiofonico. Ma anche un testo in italiano di non immediata comprensione (poniamo che qualche parola sia cancellata, o che sia scritto da uno che non padroneggia la lingua) può essere compreso solo a condizione che si presupponga un qualche senso. Generalizzando questa considerazione, Heidegger sostiene che non solo la comprensione di messaggi, ma l’intero rapporto dell’uomo con il mondo è caratterizzato da un circolo ermeneutico: banalmente, se non sapessimo a cosa servono i cacciavite potremmo essere tentati di usarli per pulirci le orecchie, e un cane probabilmente non ha una idea chiara di che cosa possa essere un museo.

Il postmoderno

Con il termine “postmoderno” si designa un movimento nato intorno agli anni Ottanta del XX secolo, la cui riflessione è collegata soprattutto alle trasformazioni che a vari livelli – sociali, tecnologici e culturali – hanno caratterizzato il mondo contemporaneo. Il termine era già stato usato in altri ambiti, ma solo allora esso diventa corrente nel dibattito filosofico.

Il prefisso “post” indica in prima battuta un rapporto di posteriorità rispetto al moderno: in tal senso, il “postmoderno” è segnato dalla consapevolezza della fine di alcuni aspetti del moderno, come in altri movimenti apocalittici che teorizzavano la fine della filosofia, dell’arte, dell’uomo ecc. Ma, più radicalmente, quel che sarebbe giunto alla fine è, per i teorici del postmoderno, la stessa concezione lineare e progressiva della storia, efficacemente riassunta nell’immagine di Bernardo di Chartres del “nano posto sulle spalle di un gigante”: da immagine della grandezza degli antichi sui moderni, essa è passata a simboleggiare la superiorità dei moderni, che stando sul punto più avanzato della storia, riescono a vedere più lontano. La fine della modernità, inoltre, non è dovuta principalmente a cambiamenti paradigmatici di ordine teorico, ma ad eventi, in primo luogo le due guerre mondiali, con la vicenda della Shoah, e all’avvento di nuove tecnologie (informatiche e telematiche), cui si aggiungono l’esperienza delle avanguardie artistiche e persino le rivoluzioni concettuali delle nuove teorie fisiche (relatività e fisica quantistica) e matematiche (dai teoremi di Gödel alla geometria frattale). In questo si palesa un ulteriore slittamento rispetto alla modernità: se questa, sul piano ontologico, tendeva all’elaborazione di grandi sistemi e filosofie della storia e, sul piano gnoseologico, all’insistenza sugli elementi di uniformità nell’esperienza (alla riduzione dei fenomeni a una legge generale, come accade nella scienza sperimentale), il postmoderno preferisce la frammentazione e la differenza.

LETTURE

Antisemitismo e Shoah

Il libro che apre il dibattito filosofico sul postmoderno è La condizione postmoderna (1979) di Jean-François Lyotard. Si tratta di uno studio sull’incidenza che i nuovi mezzi di comunicazione informatici e telematici avrebbero avuto sul sapere. L’analisi di Lyotard mostra come la tecnica tenda a non essere più solo un supporto alla verifica sperimentale, ma un fattore di legittimazione, nel senso che condiziona lo statuto del sapere nel suo insieme, definendone le condizioni di produzione e di trasmissione. Soprattutto l’informatica e la telematica hanno piegato il sapere al principio dell’efficienza: un sapere che non è in grado di trasmettersi per questa via è presto destinato a scomparire. Tale è quel che Lyotard chiama “sapere narrativo”, un sapere più formativo che veritativo, nel senso che non ha come scopo quello di descrivere o costatare uno stato di cose, ma di tramandare dei contenuti non suscettibili di prova sperimentale, che coinvolgono vari aspetti – religioso, etico, politico – del vivere sociale. I miti e le leggende sono un esempio di questo “sapere narrativo”: racconti in cui troviamo descrizioni del mondo, storie, prescrizioni su ciò che è giusto o ingiusto, pratiche, contenuti che contribuiscono alla formazione di un’identità culturale. Secondo Lyotard, la modernità ha ancora fatto uso del sapere narrativo nella forma di quei meta-racconti – filosofie della storia che avevano una pretesa universalistica: il mito illuministico del progresso, la filosofia hegeliana, il marxismo e il positivismo, persino il cristianesimo – che avevano lo scopo di legittimarla storicamente e che sono stati liquidati da eventi tragici come la seconda guerra mondiale o Auschwitz. Il postmoderno inizia a partire da questa consapevolezza della fine delle meta-narrazioni: esso è l’incredulità, nichilisticamente vissuta in maniera non nostalgica ma giubilatoria e solare, nei “grandi racconti” della modernità, di cui viene denunciata la pretesa totalizzante. Questa diagnosi è anche una diagnosi sociale: le nuove tecnologie informatiche e telematiche contribuiscono, secondo Lyotard, a formare un nuovo tipo di società, diverso dai due modelli prevalenti nella modernità, quello organicista (monista) e quello critico (dualista), corrispondenti alle due forme di sapere narrativo e scientifico. Favorendo l’interdisciplinarità, la congiunzione di competenze teoriche e operative, nonché la possibilità di un libero accesso alle informazioni e alle banche dati, le nuove tecnologie possono contribuire alla costituzione di una società più differenziata.

L’informatizzazione, anziché divenire uno strumento di controllo e di regolazione del sistema, fino al terrore, può allora diventare strumento per una democratizzazione dei controlli e per una minore burocratizzazione, favorendo un tipo di società che ha nella struttura reticolare di internet, o nell’ipertesto, il suo modello preferenziale: strutture prive di una vera gerarchia e di un centro, in cui le informazioni si intersecano e sono collegate da rimandi reciproci.

Si capisce dunque come metafore del postmoderno siano, da una parte il labirinto o la torre di Babele, e dall’altra Orfeo, l’eroe mitico che, secondo la leggenda, viene smembrato dalle Menadi e la cui anima trasmigra di corpo in corpo. Babele è per Jacques Derrida (considerato, soprattutto in America, uno dei massimi esponenti del postmoderno) una metafora della postmodernità perché sancisce la fine della lingua universale e del suo progetto egemonico: il postmoderno è la consapevolezza che la molteplicità delle lingue non è dominabile. La decostruzione – cioè la proposta filosofica di Derrida, che ha nella distruzione della torre di Babele un suo modello ancestrale – è “più di una lingua” (Derrida, Memorie per Paul de Man, 1995). Questa valorizzazione della pluralità ha come conseguenza la rivalutazione della differenza, che diventa così una delle parole d’ordine del postmoderno, soprattutto nella forma del neologismo différance, in cui Derrida condensa una serie di concettualizzazioni provenienti dallo strutturalismo, da Heidegger, da Nietzsche e dalla psicoanalisi (Derrida, Margini della filosofia, 1977). Il postmoderno sarebbe quindi la decostruzione di ogni forma di universalismo, essenzialismo, comunitarismo, fondamentalismo, tutte forme di riduzione all’identico.

Queste idee di Derrida hanno fortemente influenzato soprattutto la critica letteraria negli Stati Uniti (Yale Critics), che ha molto praticato la commistione dei generi (tra filosofia, letteratura, psicoanalisi) e favorito una concezione della letteratura stessa come un farsi e disfarsi continuo e ciclico, sempre innovativo, come una distruzione e ricomposizione citazionale di testi, di cui è modello la vicenda di Orfeo (I. Hassan, Lo smembramento di Orfeo, 1971). La letteratura è, nietzscheanamente, il risultato di una “destrutturazione”, in base a un principio dionisiaco, e cioè del desiderio, della bella forma dell’arte raffigurativa. Questa dispersione non è però vista come un evento tragico, ma come qualcosa di giocoso: la liberazione di Orfeo non consiste nella ricomposizione ultima della sua identità, al di là della sua frammentazione. Orfeo sperimenta la propria libertà solo passando per la frammentazione e la trasmigrazione da una forma a un’altra, senza che ciò dia luogo a una forma definita e definitiva.

Frank O. Gehry, Guggenheim Museum, Bilbao

Il romanzo di Umberto Eco, Il nome della rosa (1980), mette esplicitamente in campo una serie di strategie narrative tipicamente postmoderne, com’è riconosciuto dallo stesso autore in una Postilla del 1984. Il libro narra le vicende accadute all’inizio del XIV secolo in un monastero la cui Biblioteca, che custodisce tutto lo scibile dell’antichità, è costruita come un labirinto. La fine di questo sapere totale, di cui non restano più che frammenti e libri incompleti, in seguito a un incendio finale, è simbolo della condizione di non totalizzazione del sapere postmoderno. Il nome della rosa è anzi esso stesso un libro pieno di citazioni criptate, ed è presentato da Eco come la versione italiana di un’oscura versione neogotica francese di un’edizione latina secentesca di un’opera scritta in latino da un monaco tedesco sul finire del Trecento. In questo gioco di rimandi da un libro all’altro, da una traduzione all’altra, che creano un effetto telescopico di distanza, si esprime il modo tipicamente “postmoderno” di rapportarsi al passato e alla realtà: non più diretto, ingenuo e immediato, ma inevitabilmente mediato, e perciò disincantato e ironico. Non ci si può liberare del passato con un gesto “rivoluzionario”, quasi lo si volesse cancellare, né si può proseguirlo o ripeterlo (secondo gli schemi del progresso e della tradizione, propri della modernità), ma si può rielaboralo con distanza e ironia.

La tendenza al collage e al gioco citazionale caratterizza anche l’architettura postmoderna, dove il termine “postmodernismo” è stato usato per la prima volta da Robert Venturi per caratterizzare un nuovo modo di fare architettura in contrapposizione al modernismo di Le Corbusier, Mies van der Rohe, Adolf Loos. Come Cartesio con la filosofia, Le Corbusier aspirava ad azzerare i canoni dell’architettura per ricostruirla su basi razionali. La scelta di costruire gli edifici su pilotis (pilastri in cemento) che li separavano anche fisicamente dal terreno era simbolo dell’aspirazione a elevare un’architettura che non aveva più alcun legame con il contesto storico in cui sorgeva e che si ispirava a criteri puramente funzionali, che escludevano ogni eccesso ed ornamento (“l’ornamento è uno spreco di forza lavoro”, scriveva Loos). Contro questo modo di concepire l’architettura, Venturi rivaluta l’ornamento, e in generale l’aspetto comunicativo dell’architettura. Lungi dall’obbedire a criteri uniformi, essa deve adattarsi al luogo, al contesto, riflettere la complessità – culturale e funzionale – del mondo contemporaneo (Venturi, Complessità e contraddizione in architettura, 1980). Di qui l’esemplarità provocatoria della strada principale di Las Vegas, in cui l’architettura è quasi nascosta da un sovraccarico di luci e insegne multicolori, che esprimono le esigenze, la vita e i linguaggi di coloro che la frequentano (Venturi, Scott Brown, Izenour, Imparando da Las Vegas, 1985). Quest’idea – il concepire l’architettura non in funzione di criteri astratti, ma in funzione dell’abitare – costituisce un punto di contatto con alcuni aspetti del pensiero heideggeriano, che concepisce il luogo a partire dalle direttrici di senso disegnate da coloro che lo frequentano e come espressione della loro dimensione vitale, e non a partire da astratte considerazioni geometrico-spaziali.

LETTURE

Classicismi moderni

Come si è detto, le teorizzazioni del postmoderno partono da una precisa diagnosi della vicenda storica della modernità, assunta come un segno del fallimento dei suoi ideali costitutivi, in primo luogo gli ideali di progresso e di emancipazione dell’Illuminismo. Su questo punto si sviluppa il confronto con chi invece difende la modernità, confronto che vede coinvolti soprattutto ambienti di estrazione marxista. In effetti, già all’indomani della pubblicazione del libro di Lyotard, Jürgen Habermas identifica nel postmoderno una tendenza neoconservatrice intrinsecamente distante dal pensiero marxista (Habermas, Moderno, postmoderno e neoconservatorismo, 1981). Nei suoi primi scritti Habermas denunciava il pericolo insito nel prevalere di una razionalità strumentale, tecnica, nel mondo moderno, in cui la prassi politica viene a coincidere con il potere tecnico, al punto che l’organizzazione della società rischia di essere sottomessa a considerazioni di pura “ingegneria sociale” (Habermas, Conoscenza e interesse, 1983), ma questo era inteso non come un esito inevitabile della modernità, bensì come una deviazione dal suo progetto autentico. Di qui la rivalutazione di altre forme di agire razionale, su tutte l’agire comunicativo che, a partire dall’Illuminismo, favorisce la critica all’autorità e alla tradizione basata sull’argomentazione pubblica, attraverso dibattiti e pubbliche discussioni (la “sfera pubblica”). Habermas vede pertanto nel recupero di questa sfera di agire comunicativo propriamente politica il mezzo per riprendere il progetto incompiuto della modernità, per contrastare cioè le sue degenerazioni: il progetto moderno, infatti, non è stato liquidato, come affermano i sostenitori del postmoderno, in particolare Lyotard, ma è rimasto incompiuto, e deve quindi essere riaffermato e ripreso. L’istanza di emancipazione di cui esso è portatore non è il risultato di un’astrazione, l’imposizione di un modello autoritario e totalitario, ma esprime gli “interessi vitali” – quel “mondo della vita” di cui parlava Husserl – degli uomini: in tali interessi – che si esprimono nella difesa dei diritti dell’uomo o nelle proteste contro la distruzione dell’ambiente – è possibile ritrovare ancora oggi il potenziale di resistenza in grado di contrastare la pervasività della razionalità strumentale.

LETTURE

Strumento/macchina/sistema

Nella sua critica al postmoderno, Fredric Jameson muove da considerazioni abbastanza simili a quelle di Habermas. Per Jameson il postmoderno non è semplicemente un fenomeno marginale o marginalizzabile della cultura contemporanea, ma ne è la logica culturale, e cioè l’ideologia complessiva (Jameson, Il postmoderno, o la logica culturale del tardocapitalismo, 1989), una maniera di giustificare a livello culturale la società contemporanea: il postmoderno è l’espressione “sovrastrutturale” del tardo-capitalismo, ovvero della forma più compiuta di capitalismo. Nell’ideologia postmoderna si registrano infatti le conseguenze – sul piano culturale, sociale e politico – della ormai totale riduzione capitalistica di ogni prodotto a merce. Questa mercificazione ha colonizzato ogni aspetto della vita, persino l’arte: Jameson considera infatti certa arte d’avanguardia, soprattutto la pop art di Andy Warhol, che assume sempre più i caratteri della rappresentazione pubblicitaria, come il sintomo peggiore di questa mercificazione. Quel che viene meno nella pop art è un elemento fondamentale della cultura critica della modernità, e cioè la distinzione tra cultura “elevata” e cultura “popolare”. L’arte in particolare aveva spesso svolto una funzione di contestazione nei confronti dell’esistente, facendosi portatrice di istanze utopiche. Con la mercificazione dell’arte si apre la strada alla mercificazione della cultura nel suo complesso, e quindi alla scomparsa della stessa possibilità della distanza critica, il che più in generale pone il problema della funzione sociale della cultura nel mondo postmoderno, in cui è scomparso ogni senso della profondità, della distanza critica e storica, della distinzione tra realtà e apparenza. Nel mondo postmoderno la cultura è ridotta alla dimensione del simulacro, pura superficie pellicolare priva di spessore. Ciononostante, il postmoderno rivela comunque secondo Jameson l’obsolescenza di alcune nostre idee politiche, e costituisce la sfida di un mondo molto complesso che richiede una nuova politica, capace di far fronte al nuovo scenario di internazionalizzazione e di globalizzazione, senza pretendere di ritornare a forme premoderne di società e di economia.

ESERCIZIO

E21: Postmoderno

Gaetano Chiurazzi