1. FELIZ NATAL – Weihnachten in Rio

Renzo und ich laufen die abendliche Strandpromenade an der Copacabana entlang. Es regnet in Strömen. Wenn wir nicht den Sonnenschirm aus seinem Apartment mitgenommen hätten, wären wir jetzt nass bis auf die Haut.

Renzo ist Italiener und mein Nachbar. Mitte dreißig und klein. Leicht gewelltes Haar, schiefe, vorstehende Zähne und eine Hakennase mit einem bläulichen Fleck genau auf dem Knick. Er erinnert mich an Roberto Benigni. Nicht gerade ein Adonis, aber er hat Charme. Die Frauen mögen ihn.

Renzo kennt auf der Copacabana fast jeden, und alle kennen ihn. Er kommt schon seit zehn Jahren immer wieder nach Rio. Acht Monate im Jahr arbeitet er als Maschinist auf Handelsschiffen, die restlichen vier Monate verbrät er sein Geld an der Copacabana.

"Seit ich siebzehn bin, arbeite ich auf Schiffen", sagt Renzo. "Ich war fast überall auf der Welt. Singapur, Java, Borneo, Yokohama, San Francisco, Los Angeles, ganz Südamerika. Doch als ich das erste Mal nach Rio kam, habe ich sofort gesagt: Hier. Das ist es! Hier will ich bleiben."

Die Strandpromenade ist wie ausgestorben. Alle Kioske geschlossen, alle Kneipen zu. Nur ein einsamer Jogger trabt durch den Regen, und ein paar Straßenkinder suchen Schutz unter einer Open Air Bühne.

Copacabana bei Einbruch der Dunkelheit

Der Regen allein ist nicht schuld an der einsamen Stimmung denn sonst ist hier immer die Hölle los, auch nachts. Menschenmassen schieben sich über die hellerleuchtete Promenade, vorbei an eleganten Hotels, teuren Apartmenthäusern und Straßenrestaurants. Verkäufer bieten ihre Waren an, Performance-Künstler versuchen ein bisschen Kleingeld zu verdienen, und am Strand wird auf spontanen Partys getanzt. 364 Tage im Jahr, quasi nonstop. Nur heute nicht, denn heute ist:

Weihnachten.

Weihnachten in Rio. Der einzige Tag, an dem alles anders ist. Alle Läden und Restaurants sind geschlossen.

"Weihnachten spürst du hier schon weit im Voraus", sagt Renzo. "Wenn du zum Beispiel am Strand bist, siehst du Mädchen im Bikini, die diese rot-weißen Weihnachtsmann-Mützen aufhaben, und im Supermarkt tragen die Kassiererinnen sie auch. Es ist der wichtigste Feiertag in ganz Brasilien. Alle Familien sind zu Hause. Man spürt es hier mehr als in Europa, mehr als in Amerika, mehr als überall sonst. Alle Läden sind geschlossen."

Wir haben versucht, ein Taxi zu stoppen, ohne Erfolg. Die wenigen Taxis sind besetzt. Die Insassen werfen uns neugierige Blicke zu: Zwei Gringos mit einem Sonnenschirm im strömenden Regen auf der Avenida Atlantica.

Eine junge Brasilianerin kurbelt das Autofenster herunter und spitzt die Lippen zu einem Luftkuss.: "Feliz Natal!"

"Feliz Natal" ruft Renzo und schickt ebenfalls einen Luftkuss durch den Regen.

Dann deutet er auf das Ende der Copacabana. "Da hinten ist es", sagt er, "Da müssen wir hin!"

Der einzige Laden, der heute an der Copacabana aufhat, heißt "Bei Willi" und ist ausgerechnet eine deutsche Kneipe. So hatte ich mir Weihnachten in Rio eigentlich nicht vorgestellt. Doch Renzo beruhigt mich. "Bei Willi" sei völlig okay, und außerdem hätten wir sowieso keine andere Wahl.

Die Kneipe liegt in einer Seitenstraße und ist eine Mischung aus deutscher Eckkneipe und brasilianischem Strandkiosk. Massive Holztische und gläserne Bierhumpen kombiniert mit Palmwedeln und Bambus, die brasilianische Flagge in trauter Zweisamkeit mit dem Banner des 1. FC St. Pauli, deutscher Schlager alternierend mit Samba. In einer Ecke steht ein Weihnachtsbaum aus Plastik, und unter der Decke schweben bunte Luftballons. Am Büffet gibt es Schweinebraten.

Das Publikum passt zur Einrichtung und zur Musik. Etwa zwanzig deutsche Männer machen Konversation mit brasilianischen Mulatas, einige tanzen auch.

Hinter der Bar steht Willi und zapft Bier. Groß und dünn, Dauerwelle, kalte, blaue Augen. Früher war er Gebrauchtwagenhändler in Hamburg. Mit 100.000 Euro Erspartem ist er irgendwann nach Rio gegangen und hat die Kneipe aufgemacht.

Plötzlich taucht Ana Luisa auf. Betrunken. "Brasilien ist super", sagt sie. "Einfach das schönste Land der Welt. Klar, wir haben ein paar kleine Probleme, aber die Leute sind trotzdem glücklich, alle sind fröhlich, oder?"

Ana Luisa trägt eine rotweiße Weihnachtsmann-Mütze und eine über dem Bauch verknotete Bluse, die mit Rotweinflecken besudelt ist. Sie hat eine enorme Oberweite, und ihre Bluse sitzt knapp. In den USA, wo ich im Moment lebe, würde sie in diesem Aufzug wahrscheinlich für indecent exposure verhaftet werden, doch hier ist das normal.

Ana-Luisa ist hübsch. Eine klassische brasilianische Mischung: weiß, schwarz und Indio. Sie hat drei Kinder, zwei von einem Dänen, eins von einem Deutschen. Sie lebt mit ihrer Mutter zusammen, und ausgerechnet heute hat es Knatsch gegeben. Einziger Ausweg: Willi.

Ana-Luisa ist so betrunken, dass sie Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht hat. In diesem Zustand fängt sie immer davon an, wie schön Brasilien ist, sagt Renzo. Sie hat ein paar Jahre in Europa gelebt, dort aber Depressionen bekommen.

Trotz ökonomischer Misere und sichtbarer Armut ist fast jeder hier Patriot. Und alle haben ansteckend gute Laune. Gelegentlich gibt es einen Moment der Melancholie, doch der kommt eher von der Erschöpfung nach zu viel Samba und Alkohol. Sobald sich der Körper erholt hat, geht die Party weiter.

Renzo deutet auf die jungen Brasilianerinnen an den Tischen. "Die haben alle schon Kinder. Und sie kriegen sie sehr früh, mit fünfzehn oder sechzehn. Und keine ist verheiratet, weil der Brasilianer, äh … er mag es, mit einer Frau zusammen zu sein, aber heiraten mag er nicht so gern."

Plötzlich wechselt Willi die Musik: "Stille Nacht, Heilige Nacht", gesungen von den Schöneberger Sängerknaben. Er verteilt Wunderkerzen, und die deutsch-brasilianische Kundschaft schwenkt die Stäbchen in der Luft hin und her.

Isabel, eine der Frauen vom Nebentisch, setzt sich zu uns. Ihre dunkle Haut wird kontrastiert von einem weißen Top mit der Aufschrift: No Stress . Sie trägt knallenge Hotpants und schwindelerregende Plateauschuhe.

"Quatro bambini", flüstert Renzo. "Vier Kinder!"

Isabel hat einen starken Überbiss und ein fliehendes Kinn. Ihr gegeltes, schwarzes Haar glänzt im Licht der Wunderkerzen. Sie fragt mich, wo ich herkomme.

"Mexiko", sagt Renzo.

Er macht sich immer den Spaß, mich als Mexikaner vorzustellen, weil ich Spanisch spreche, und das ist fast so gut wie Portugiesisch. Deutsche und Amerikaner sind in Rio nicht besonders angesagt, weil die Kommunikation nicht funktioniert. Mexikaner dagegen sind cool. Besonders deshalb, weil es kaum welche gibt.

"Mexiko?" Isabel sieht mich ungläubig an. Es scheint, als versuche sie, in meinen Gesichtszügen den Mexikaner zu erkennen. Auch Ana-Luisa sieht mich prüfend an. Plötzlich hebt sie ihr Glas, wobei sie fast die Hälfte verschüttet und noch einen Rotweinfleck auf ihre Bluse macht. "Feliz Natal e viva México!"

Der nächste Morgen.

Ich sitze in meinem Klappstuhl am Strand und lasse mir die Sonne auf den Pelz brennen. Inzwischen bin ich schon eine Woche in Rio und nicht mehr ganz so bleich wie am Anfang. Ich trinke Kokosmilch gegen den Weihnachts-Kater.

Am Strand wimmelt es von fliegenden Händlern, und ein paar Typen spielen Beachvolleyball.

Und dann ist da noch die Strandpolizei. Ich habe noch nie so gutaussehende Polizisten gesehen. Ihre Uniform besteht aus hautengen Unterhemden, Shorts und coolen Sonnenbrillen. Und natürlich sind sie durchtrainiert bis in die Zehenspitzen. Kein Wunder, dass immer ein Fanclub von Beach-Bunnys um sie herum ist. Eigentlich könnte man jetzt denken, dass das der Traumjob ist, aber die Jungs gehören nicht gerade zu den Großverdienern. Sie verdienen das Mindestgehalt: Etwa 300 Dollar im Monat.

Plötzlich tauchen Renzo und Ana-Luisa auf. Sie ist nicht nach Hause gegangen und hat bei ihm übernachtet.

Ana Luisa und Renzo am Strand

Während Renzo zu einem der Strandkioske läuft, um etwas zu trinken zu besorgen, massiert Ana Luisa ihre Schläfen. Ihr Gesicht ist etwas aufgedunsen. Außerdem hat sie diesen melancholischen Blick, den ich bei Brasilianern morgens schon oft bemerkt habe. Sonst redet sie wie ein Wasserfall, doch jetzt ist sie still. Vielleicht denkt sie an ihre drei Kinder. Die Geschenke werden in Brasilien unters Bett gelegt und am Morgen des 25. Dezember verteilt. Doch wegen des Knatsches gestern am Weihnachtsabend wollte sie wohl nicht nach Hause.

Ana Luisa starrt aufs Meer. "Silvester in Rio. Eine irre Party. Denk an meine Worte. Alle tragen weiße Klamotten, alles ist weiß. Eigentlich weiß ich gar nicht genau wieso, ich glaub’, sie bedeuten Frieden, die weißen Sachen."

Renzo kommt mit einer aufgeschlagenen Kokosnuss und einer Dose Bier wieder. Ana-Luisa öffnet die Dose und nimmt einen tiefen Schluck. "Frühstücksbier", sagt sie und grinst. Sie gibt Renzo einen Kuss. "Obrigado, meu amor."

Die beiden schmusen. Schmusen ist in Rio Volkssport. Noch nie habe ich so viel küssende Paare auf der Straße gesehen. Und zwar von 15 bis 75. Immer und überall. Man verliebt sich ständig aufs Neue, und das allgemeine Motto ist: "Morgen ist wieder ein Tag."

Mir fällt eine Mulata mit weißer Zipfelmütze auf. Darauf in goldener Schrift : "Feliz Reveillon" – Fröhliches Silvester. Auch ein paar andere Mädchen tragen die weißen Zipfelmützen. Es ist irre, gestern war noch Weihnachten mit rotweißen Mützen, jetzt sind wir bereits bei Silvester.

Ein Brasilianer mit grauen Haaren zeigt auf Ana Luisas leere Bierdose. "Kann ich die haben?"

"Klar doch". Sie wirft die Dose in einen Plastiksack, in dem sich bestimmt schon mehrere hundert Dosen befinden. Der Mann schultert den Sack, größer als er selbst, und läuft weiter den Strand entlang. Für jede Dose gibt es drei Centavos.

Etwas später sind wir in Tabajaras, einer Favela, die direkt hinter der Copacabana liegt. Ana Luisas Cousin, Carlos, lebt dort. Er und seine Frau waschen für andere Leute Wäsche. Und das zu viel günstigeren Preisen als im Waschsalon.

Favela in Rio de Janeiro

Im Wohnzimmer von Carlos läuft der Fernseher, wie überall in Rio. Während sich seine Frau um unsere Wäsche kümmert, trinken wir brasilianischen Rotwein aus einer Ballonflasche. Er ist süß und schmeckt scheußlich, doch ich lasse mir nichts anmerken.

Carlos ähnelt Ana Luisa. Auch er ist eine Mischung aus weiß, schwarz und Indianer. Dunkelbraune Haut, Mandelaugen, leicht gekräuseltes Haar. Er trägt nur Gummilatschen und Shorts, wie die meisten Männer in der Favela bei dieser schwülen Hitze. Carlos' linke Gesichtshälfte bleibt starr, wenn er redet. Sie ist seit einem Autounfall gelähmt.

Überall springen Kinder herum. Sie laufen durchs Wohnzimmer und tollen auf dem Hof. Carlos selbst hat vier, obwohl er erst 28 ist, der Nachbar hat fünf.

Wir sehen eine Fernsehshow, bei der man Preise gewinnen kann. Die Assistentin des Showmasters ist eine brasilianische Blondine mit beeindruckenden Rundungen. Sie trägt fast nichts, ihr Bikini besteht aus Zahnseide - fio dental – in Rio die Bezeichnung für superknappe Tangas. Das größte Bekleidungsstück der Fernsehschönheit ist ein durchsichtiger Schleier vor dem Gesicht. Carlos belehrt mich mit Kennermiene, dass nicht nur der Busen, sondern auch der Po der Dame silikonverstärkt sind.

Carlos’ Familie ist gut ausgestattet: DVD, Stereoanlage, schnurloses Telefon, ein Gasherd mit sechs Flammen. Eigentlich ist alles da, was man braucht. Auch wenn das Haus von außen nicht verputzt ist, innen ist es picobello.

Wir stehen mit unserer Wäsche vor Carlos’ Haus und warten auf den Transporte Alternativo, einen weißen VW Bus, der in der Favela hin- und herfährt und überall hält, wo jemand winkt.

Das Besondere an einer Favela ist, dass sie meist auf einem der felsigen Berge liegt, von denen Rio umgeben ist. Je weiter oben, desto ärmer die Bewohner. Die Häuser sind improvisiert und an den Berg angepasst. Die Favelas haben meist nur eine befestigte Zufahrtstrasse, von der aus die Häuser über kleine Gassen und Treppen zu erreichen sind. Ansonsten gibt es aber fast alles: Apotheken, kleine Supermärkte, Zeitungsläden, Arztpraxen.

Während wir auf den Bus warten, sehe ich mich um. Vor einer kleinen Bodega stehen ein paar Männer und trinken Bier. Ein räudiger Hund humpelt über die Straße, und zwei Jungen spielen Fußball. Die Atmosphäre ist dörflich, und man hat das Gefühl, dass jeder jeden kennt.

Zwei Buchstaben deuten allerdings darauf hin, dass es hier nicht immer so idyllisch zugeht, wie es anmutet. An jeder Straßenecke haben sie C.V. an die Wand gesprüht: Comando Vermelho – rotes Kommando. Es ist das Zeichen eines Drogenkartells, das diesen Teil der Favela kontrolliert. Wer hier Drogen verkauft und nicht zum Comando Vermelho gehört, wird umgelegt.

Der nächste Morgen.

Renzo steht am Fenster und raucht eine Zigarette. Unsere Apartments grenzen aneinander. Renzos Fenster und meins liegen über Eck und zeigen beide in den Innenhof. Wir können uns gegenseitig ins Wohnzimmer gucken. Wir haben unsere möblierten Ein-Zimmer-Wohnungen von einer Agentur gemietet. Ich zahle dreißig Dollar am Tag, Renzo nur zwanzig, weil er besser verhandelt hat.

Ich habe Kopfschmerzen von dem billigen Rotwein.

"Wie spät?"

"Keine Ahnung", sagt Renzo. "Spielt das eine Rolle?"

"Nein, eigentlich nicht."

Ich suche nach meinen Kopfschmerztabletten. Das Mobiliar und auch die Farbgebung meiner Wohnung hat den Charme der siebziger Jahre. Die Stereoanlage und der Fernseher könnten aus der Produktion der DDR stammen. Dass hier schon Legionen von Durchreisenden gewohnt haben, lässt sich am Bücherregal erahnen. Der abgeworfene Ballast besteht aus: "Budhism for Beginners", "Die Deutschstunde" von Siegfried Lenz und einem politischen Pamphlet von Rush Limbaugh, einem konservativen, amerikanischen Radiomann. Titel: "The way things ought to be".

Renzo und ich gehen Mittagessen. Gleich an der Ecke gibt es ein kleines Restaurant bei dem man draußen sitzen kann. Das Inventar der Straßenkneipe besteht aus Plastiktischen und Plastikstühlen. Trockenfische baumeln von einem Balken über der Theke. Ein paar Typen stehen an der Bar und trinken Bier.

Das Essen in den einfachen Kneipen ist billig. Ein Steak mit Kartoffeln, Zwiebeln und schwarzen Bohnen und dazu eine Halbliter-Flasche einheimisches Bier kosten zusammen so um die fünf Dollar.

Die drei großen brasilianischen Biermarken heißen "Skol", schwedisch für "Prost", "Antarctica", und "Brahma", so wie der hinduistische Gott. Was brasilianische Biere mit Schweden, der Antarktis und einem Hindu-Gott zu tun haben, ist mir zwar nicht klar, ist aber auch nicht so wichtig.

Die Kneipe hat zwei Wanduhren. Eine über dem Eingang zur Toilette, eine hinter der Bar. Die eine zeigt 9 Uhr, die andere 15 Uhr 40. Beide gehen falsch. Selbst die Digitaluhren an der Strandpromenade gehen falsch, weil sie niemand wartet.

"Die Zeit ist hier ein relativer Begriff," sagt Renzo. "Es spielt keine Rolle, was es für ein Tag ist, Montag, Dienstag, Mittwoch, ob es fünf, sechs oder drei Uhr nachts ist. Es spielt keine Rolle, weil hier einfach immer irgendwo was los ist."

Renzo hat recht. Rio hat auch mich schon in sich eingesogen. Am ersten Tag bin ich noch früh ins Bett gegangen, weil ich vom Flug erschöpft war. Seit dem zweiten Tag war mein Aufenthalt eine ununterbrochene Party. Ich habe vergessen, was es für ein Wochentag ist, und meine Armbanduhr trage ich auch nicht mehr.

Ein kleiner Junge, ungefähr acht Jahre alt, steht neben Renzo und mir am Tisch und starrt auf den Boden. Er ist barfuß und trägt nur verblichene Shorts. Mir ist nicht gleich klar, was er will, doch Renzo hat es kapiert. Er winkt dem Kellner und lässt ihn die Reste von unserem Mittagessen auf einen Pappteller kippen. Der Junge nickt stumm zum Dank und geht wieder. Nach ein paar Schritten stopft er sich gierig das Essen in den Mund.

31. Dezember.

Schon am Nachmittag geht die Party los. Samba-Bands ziehen die Strandpromenade entlang, gefolgt von Tausenden Tänzern. Es regnet wieder. Doch das scheint niemand zu stören.

Renzo packt mich am Arm und zieht mich mitten ins Getümmel. Ich wippe zunächst verhalten, dann nach und nach mit mehr Schwung im Rhythmus der Musik.

Renzo hat die Augen geschlossen und zappelt ekstatisch hin und her. Er ist leicht neben dem Beat, aber das macht hier nichts.

"Feliz ano novo!" Isabel, die Mulata aus der deutschen Kneipe, fällt mir plötzlich um den Hals und drückt mir einen feuchten Kuss auf den Mund, der nach Apple-Cider schmeckt. Wir haben Isabel und Ana Luisa zufällig im Samba Zug getroffen.

Der Autor im Neujahrstrubel

An der Copacabana feiern schätzungsweise zweieinhalb Millionen Menschen. Wir können uns kaum bewegen, denn alle wollen das Feuerwerk sehen. Es ist die beste Pyro-Show, die ich je gesehen habe. New York ist nichts dagegen. Direkt vor der Copacabana liegen mehrere Ozeandampfer vor Anker, auf denen die Passagiere das Spektakel vom Meer aus betrachten.

Überall Pärchen, die sich umarmen und küssen. Fast alle tragen weiße Kleidung, die vom Regen durchnässt ist und beinahe durchsichtig an der nackten Haut klebt. In unserer Nähe steht eine Gruppe von etwa hundert jungen Schwulen, die sich ebenfalls küssen.

Renzo hat Ana Luisa im Arm und winkt mir zu: "Feliz ano novo!"

Isabel streckt mir eine Flasche Sekt entgegen und wünscht mir "Saude, paz e dinheiro!" – Gesundheit, Frieden und Geld! Ich bin schon ziemlich betrunken. Auf unserem Samba-Trip haben Renzo und ich so manche Bierdose gekippt und zwischendurch auch noch ein paar Caipirinhas.

"Warum eigentlich nicht auch Amor?"

"Wie?" - Isabel versteht nicht, was ich meine.

Ich will wissen, wieso sich die Brasilianer Gesundheit, Frieden und Geld wünschen, aber nicht auch Liebe? Isabel lacht und breitet die Arme aus: "Liebe? Schau dich doch mal um! - Davon haben wir doch genug!"

Neujahrs-Feuerwerk, Copacabana

Isabel und ich stehen am Strand und werfen jeweils eine weiße Orchidee ins Meer. Ich habe die Blumen für den Wahnsinnspreis von 10 Dollar gekauft. Je näher Mitternacht kommt, desto teurer werden die Blumen. Dasselbe gilt für die Taxipreise.

Im Meer schwimmen tausende Blumen. Einige Leute sind im Wasser. Nicht ganz ungefährlich, denn die Wellen sind meterhoch.

Renzo und Ana Luisa sind plötzlich verschwunden. Keine Chance, die beiden im Neujahrsgewimmel wiederzufinden.

"Vamos!" – Isabel zieht mich mit sich ins Meer. Nass vom Regen sind wir ja ohnehin schon, also was soll's. Wir planschen ausgelassen im lauwarmen Ozean. Auf einmal holt uns eine starke Welle von den Beinen und spült uns an den Strand. Wir lachen und umarmen uns. Und plötzlich küssen wir uns auch. Stimmt eigentlich. Liebe gibt es genug in Rio.

Erster Januar am Nachmittag.

"Porca Madonna!" Renzo flucht den Geldautomaten an, denn Konto ist bis zum Anschlag überzogen, und er bekommt keinen Cent.

Auch ich checke mein Konto. Ebenfalls Flaute. Ich habe mein Geld in Rio mit vollen Händen ausgegeben und auch nicht weiter drüber nachdenken wollen.

Renzo und ich sitzen am Strand und trinken Dosenbier aus dem Supermarkt. Kneipen sind passé. Wir starren schweigend aufs Meer. Wie immer schiebt sich ein Strom von Passanten die Strandpromenade entlang. Einige Pärchen tanzen zur Musik aus einem Radiorecorder, und allerlei buntes Volk versucht, irgendetwas zu verkaufen: von der Sonnenbrille bis zu gegrillten Shrimps am Holzspieß.

Renzo nimmt einen Schluck Bier und fischt seine letzte Zigarette aus der Packung. So still habe ich ihn noch nie erlebt. Der blaue Fleck auf seiner Hakennase wirkt heute dunkler als sonst. Übermorgen muss er wieder aufs Schiff, und bis zum nächsten Hafen kann es Wochen dauern.

"Hey", sagt Renzo. "Wir haben noch gar keine Adressen ausgetauscht." Er lässt sich am Strandkiosk etwas zu schreiben geben und kritzelt seine Email-Adresse auf eine Serviette. "In ein paar Monaten bin ich wieder hier. Vielleicht kommst du dann ja auch vorbei."

Ein paar Tage später.

Ich bin wieder zu Hause im winterlichen New York. An einem kalten Abend höre ich auf der Straße plötzlich vertraute Klänge. Die drei dick eingepackten Figuren vor mir – zwei Männer und eine Frau – sprechen Portugiesisch. Sie sind anscheinend gerade angekommen, ziehen ihre Koffer hinter sich her und haben sich verlaufen. Als sie sich umdrehen, sehe ich ihre dunkelbraunen Gesichter. Die drei bewegen sich ungelenk in ihren Wintersachen und fallen im verschneiten New York genauso auf wie die bleichen Gringos an der Copacabana.

2. ANYTOWN, USA – Ein Ausflug in die Provinz

"Natürlich kann man es Fly-Over-Land nennen", sagt Jenny wütend. "Aber wenn die Leute von der Ostküste oder der Westküste mal herkommen würden, um uns kennenzulernen, dann würden sie merken, dass es sich lohnt. Das hier ist das Heartland . New York und Los Angeles sind nicht Amerika. Das hier ist Amerika."

Ich sitze in "Maggie's American Bar and Grill" in Ashland, Kentucky. Mehr als 1000 Kilometer von New York entfernt. Auf eigenen Antrieb wäre ich wahrscheinlich nie hier gelandet, doch die Redaktion des Radiosenders, für den ich arbeite, wollte eine Story über die amerikanische Provinz. Eine Geschichte über einen Flecken weit ab vom Schuss. Wie lebt es sich dort, und wie ticken die Menschen? Örtliche Vorgaben lieferte die Redaktion nicht, also habe ich einfach einen Dart-Pfeil in die Mitte einer Amerika-Karte geworfen. Bei Ashland, Kentucky, ist er steckengeblieben.

Ich bin mit dem Auto gefahren, denn ich wollte die Entfernung spüren. Tausend Kilometer durch New Jersey, Pennsylvania, Maryland, West Virginia und Ohio.

Pennsylvania ist fast ausschließlich flach, und ich habe auch ein paar von den Amish am Straßenrand gesehen, die noch immer wie im 19. Jahrhundert leben. In Maryland wurde es dann langsam hügelig, und West Virginia besteht ausschließlich aus Wald und Hügeln. Über 400 Kilometer. Ich dachte immer, nach dem nächsten Hügel müsse irgendwas kommen, doch da war wieder nur ein Hügel.

Nun bin ich also in Ashland und trinke in "Maggie's American Bar and Grill" ein Bier.

"Ashland ist Smalltown, USA", sagt Jenny, die neben mir an der Bar sitzt. "Jeder kennt jeden. Und wenn du nicht jeden kennst, dann hast du einen Verwandten, der jeden kennt. Es ist sehr überschaubar."

Jenny hat ein attraktives Gesicht, wiegt aber mindestens 30 Kilo zu viel. Irgendwie erinnert sie mich an Miss Piggy.

Ashland liegt im Nord-Osten von Kentucky an der Grenze zu Ohio. Der Ohio River bildet die Grenze zum Nachbarstaat.

"In Ashland musst du vor allem eins wissen", sagt sie. "Es gibt einen großen Unterschied zwischen Kentucky und Ohio. Die Brücke allein macht schon den Unterschied. Die Leute in Ohio fühlen sich mehr nördlich. Die halten uns für Hillbillys , degenerierte Asoziale und nehmen uns nicht ganz für voll, weil Ohio ein reicherer Bundesstaat ist. Die halten sich für so 'ne Art von Elite."

Jim, der neben Jenny sitzt, stimmt zu. "Wir nennen die Angeber aus Ohio blöde Buckeyes , die haben auch einen anderen Akzent, sobald du über der Brücke bist, ändert sich die Stimmlage."

Brücke, die Kentucky mit Ohio verbindet

Mir ist aufgefallen, dass es im Radio fast ausschließlich Country Sender gibt. Warum eigentlich?

"Eine Menge Country-Sänger kommen hier aus der Gegend," sagt Jim. "Und Billy Ray Cyrus ist sogar in Ashland geboren. Irgendwie passt die Musik auch zur Stimmung. Das wirst du merken, wenn du dich ein bisschen umguckst."

Jenny stöhnt auf. "Genau. Immer singen sie darüber, dass die Frau sie verlassen hat und dass der Hund gestorben ist. Und wie besoffen sie sind. Ich mag eigentlich keine Country Musik, aber ich bin mit Billy Ray Cyrus zur Schule gegangen und seine Musikkarriere, die verfolge ich schon."

Billy Ray Cyrus, Billy Ray Cyrus … Plötzlich fällt der Groschen. Das ist doch der Vater von Miley Cyrus. Ich wusste nicht, dass der aus Ashland kommt. Irgendwann hatte er mal eine Fernsehserie: Country Boy studiert Medizin, kommt in die große Stadt und arbeitet dort in der Notaufnahme. Ab und zu singt er auch zur Westerngitarre. Es hatte damals diesen vorne kurz, hinten lang Haarschnitt. Inzwischen hat er seinen Stil geändert und posiert mit seiner Tochter, weil sie viel bekannter ist als er.

Billy Ray und Miley Cyrus.

Ich sehe mich in der Kneipe um. Die Frauen sind bei weitem in der Überzahl. Die Kerle nippen an ihrem Bier und sind nicht besonders gesprächig.

"Die Männer hier tragen alle Baseball-Kappen", sagt Valerie, die neben Jim sitzt. Sie ist etwa Mitte vierzig und im Gegensatz zu Jenny gertenschlank. "Die haben immer ihren Hund dabei und fahren einen Pick-up Truck. Die sind alle Rednecks. Mit Ausnahme natürlich von Jim hier."

Mein Barnachbar Jim ist tatsächlich mehr up-to-date als die meisten anderen Typen in der Bar. Seine kurzen Haare hat er mit Gel gestylt. Er trägt ein Seidenhemd und riecht nach Aftershave. Er ist ohne Zweifel hier der Hahn im Korb, eine Rolle, die er zu genießen scheint.

Jim fährt mit einem Truck Getränke aus, Jenny arbeitet in einer Schule für schwererziehbare Kinder, und Valerie war mal bei der Army und ist frühpensioniert. Sie hat einen Kurzhaarschnitt und erinnert mich entfernt an Jamie Lee Curtis.

Nach meiner Ankunft in Ashland bin ich die Hauptstraße entlanggelaufen. Außer ein paar Fast Food Restaurants, drei Kirchen und einem christlichen Buchladen gibt es eigentlich nichts. Die einzige Kneipe ist "Maggie's American Bar and Grill". Außerdem habe ich bisher nur Weiße gesehen.

"Minderheiten gibt es hier kaum", sagt Jim. "Gibt schon ein paar, aber ganz wenige. Früher war es hier wirklich ausschließlich weiß. Ich wünsche mir eigentlich mehr Buntheit, es wäre gut für unsere Gemeinschaft, ich hoffe, dass es mehr wird."

Ich habe Hunger und lasse mir die Karte geben. Nur Hamburger und Sandwiches. Meine tausend Kilometer lange Reise war kulinarisch gesehen ein Trauerspiel. Immer wieder Hamburger, Hot Dogs und labberige Pizza.

Nur bei meinem Zwischenstopp in Pennsylvania hatte ich Glück. Nach angestrengter Suche war ich auf ein einsames mexikanisches Restaurant gestoßen. Nicht gerade der höchste kulinarische Genuss, aber besser als Hamburger und Hotdogs.

"Nein, nein, wir haben noch mehr", sagt die Bedienung. "Blättern Sie um, Sir!"

Zwei Seiten der Speisekarte sind leicht zusammengeklebt. Ich fummele sie auseinander und stoße auf das Hauptmenü. Aha, es gibt doch noch etwas Anderes: T-Bone Steak, Barbeque Chicken und Wildkaninchen mit hausgemachtem Kartoffelbrei.

Jenny rät mir, das Wildkaninchen zu nehmen. Die werden Hier in der Nähe geschossen und sind ganz frisch.

Als das Essen kommt, bin ich überrascht. Das Wildkaninchen ist wirklich gut. Das Fleisch zergeht auf der Zunge, und auch die Soße haben sie hingekriegt. Ich frage, ob der Koch aus der Gegend ist.

"Nicht direkt", sagt die Bedienung. "Er kommt aus Peru."

Auf dem Weg zur Toilette werfe ich einen Blick in die Küche. Aha, dort sind sie also, die Minderheiten. Die Bedienungen sind zwar alle weiß, doch die Küche ist fest in lateinamerikanischer Hand. Der Koch gibt einige Anweisungen auf Spanisch, rührt in einem Topf, schmeckt ab, würzt nach. Seine Gesichtszüge sind die eines Indios aus den Anden. Ich schätze ihn auf Anfang 30. An den Ohren trägt er massive Goldringe.

"Der Hase war wirklich gut!" rufe ich in die Küche.

"Das Nationalgericht bei uns in Peru ist Cui", sagt der Koch. "Fast so ähnlich wie Hase."

Ich habe davon gehört. Ein Cui ist eine Art Meerschwein, nur etwas größer. Was habe ich da eigentlich gegessen, einen Wildhasen oder ein Meerschwein?

"Nein, nein", sagt der Koch. "Es war natürlich ein Hase. Cuis gibt es hier ja gar nicht."

Ich sitze wieder an der Bar.

Kentucky, Kentucky, Kentucky... Was fällt mir zu Kentucky ein? Kentucky Fried Chicken! Und sonst? Nicht besonders viel.

"Wir haben die besten Pferde im Land", sagt Jenny. "Vielleicht sogar die besten in der Welt. Kentucky ist berühmt für Pferdezucht und Pferderennen. Immer am ersten Samstag im Mai haben wir das Kentucky Derby, und das ist das bekannteste Pferderennen im ganzen Land."

Genau, jetzt erinnere ich mich. Das Kentucky Derby! Das ist sogar in New York bekannt.

Kentucky Derby

Was kann man in Ashland eigentlich am Wochenende sonst so machen, außer an der Bar zu sitzen?

"Du kannst zum Bowling gehen, ins Einkaufszentrum oder ins Kino", sagt Jim. "Es gibt auch einen kleinen Laden, in dem man tanzen kann, aber 'Disco' kann man es eigentlich nicht nennen."

Es ist kurz vor Mitternacht. Die meisten der Typen in der Bar, bisher eher wortkarg, sind jetzt betankt und quatschen Frauen an.

Jim scheint auf die schlanke Valerie aus zu sein. Er küsst sie auf den Hals. Wieviel haben die beiden getrunken? Mindestens fünf Bier und ein paar Tequila. "Maggie's" macht um eins zu. Wer nicht bald jemanden findet, geht allein nach Haus.

Die dicke Jenny sitzt noch immer neben mir und ist wie alle hier angeheitert. Sie rückt immer näher, doch sie ist nicht mein Typ. Vielleicht wenn sie ein paar Kilo weniger hätte …

Ich gehe zurück zum Hotel. Es ist nur ein paar Schritte entfernt. Mein Zimmer ist in dunklen Brauntönen gehalten. Eiche rustikal. Allerdings habe ich Blick auf den Ohio River, der jetzt im Dunkeln kaum zu erkennen ist.

Ich lege mich aufs Bett. Irgendwie kann das nicht alles gewesen sein. Da war doch noch die kleine Disco ...

"Disco?" Der Portier im Hotel sieht mich fragend an. "Also, wir haben eine kleine Disco hier im Haus, aber sonst?"

Das "Rainbow" in meinem Hotel ist DIE Disco in Ashland. Mir wird plötzlich klar, dass das der Laden ist, von dem Jim gesprochen hatte. Nachdem ich fünf Dollar Eintritt bezahlt habe, treffe ich wieder dieselben Leute aus der Kneipe. Valerie, Jim und Jenny sitzen am anderen Ende der Bar. Ich nicke ihnen zu. Kommunikation ist bei der lauten Musik kaum drin.

Ich bestelle ein Bier. Auf der winzigen Tanzfläche hüpfen ein paar Leute herum. Der Discjockey schaltet ein Stroboskop ein, das die Bewegungen der Tänzer zerhackt. Eine öde Atmosphäre. Ich haue ab.

Sonntagmorgen. Ich sitze im Frühstücksraum des Hotels, löffle ein paar Cornflakes und trinke einen Kaffee. Der Raum ist wie mein Zimmer in dunklen Brauntönen gehalten. Die Bedienung ist eine ältere Dame, die leicht hinkt. Sie trägt einen Arbeitskittel und ein Haarnetz. Ich sehe auf den schmutzig braunen Fluss und die Brücke, die hinüber nach Ohio führt. In der Ferne bewegt sich etwas im Wasser. Schwimmt da etwa jemand in dieser Brühe?

Die Bedienung, klärt mich auf. "Es gibt eine Menge Rehe hier. Manchmal schwimmen sie über den Fluss. Von Kentucky nach Ohio und umgekehrt."

Die Bedienung sieht müde aus. Sie bleibt eine Weile neben meinem Tisch stehen und stützt sich auf einen Stuhl. Wie alt wird sie sein? 65? Sie erzählt mir, dass es hier schwierig ist, einen einigermaßen gut bezahlten Job zu finden. "Ich habe zwei Jobs. Tagsüber arbeite ich hier im Hotel, und nachts putze ich Büros. Ich brauche diese zwei Jobs, um über die Runden zu kommen."

Ich laufe die Hauptstraße von Ashland entlang und bin die einzige Seele, die hier am Sonntagmorgen zu Fuß unterwegs ist. Die Stadt wirkt wie ausgestorben. Nur ab und zu rauscht ein Auto an mir vorbei.

Ich bleibe einen Moment vor dem Touristenbüro von Ashland stehen. Im Schaufenster hängen Fotos von Billy Ray Cyrus und ein paar anderen Country Stars. Außerdem sind da eine signierte Western Gitarre, ein Cowboyhut und zwei Katzen, die zwischen den Auslagen herumklettern. An der Tür hängt ein Foto der Katzen. Darunter steht: "Wir gehören zum Laden - kein Grund zur Besorgnis!"

Ich schlendere weiter die Straße entlang, komme an einer Kirche vorbei und werfe einen kurzen Blick durch die Eingangspforte. Es ist Gottesdienst. Familien im Sonntagsstaat beten. Ich laufe weiter und komme an einer zweiten Kirche vorbei. Hier wird gesungen.

Das Einkaufszentrum am Stadtrand ist der einzige Ort, an dem sonntags etwas los ist. Ich schlendere durch das Walmart Super Center. Eine riesige Halle mit zehn Meter hoher Decke. Hier gibt es von der Zahnbürste bis zur Couchgarnitur einfach alles. Sogar Pflanzen und Haustiere. Außerdem einen Optiker, einen Friseur, einen Schönheitssalon, eine Apotheke, ein Fotostudio und verschiedene Arztpraxen. One-Stop-Shopping nennt man das. Fahr zu Walmart, und du findest alles, was du brauchst, sogar einen Zahnarzt! Und genau deshalb ist das Stadtzentrum tot.

Ich nutze die Gelegenheit und halte nach einer Klobrille Ausschau. Auf einer Party bei mir zu Hause ist eine der Plastikverankerungen abgebrochen, so dass die Brille jetzt immer verrutscht. Bisher hatte ich noch keine Zeit, mir eine zu besorgen.

Die Preise bei Walmart sind unglaublich günstig. Ich entdecke ein paar coole Bermudashorts für 6 Dollar 86. Ich kaufe gleich drei. Dann komme ich an den Telefonen vorbei. Ein schnurloses Telefon kostet nur unglaubliche 9 Dollar 96. Es wandert in meinen Einkaufswagen.

Dann die Haustierabteilung. Eine riesige Aquarien-Wand mit Zierfischen. Ich traue meinen Augen kaum: Es gibt hier "Bala-Sharks". Die sehen fast genauso aus wie richtige Haie, sind aber nur so groß wie mein kleiner Finger!

Bala Shark

Ich wollte schon immer ein Aquarium haben. Es ist so beruhigend. Und bei meiner nächsten Party wären die Mini-Haie der Hit. Nach kurzem Überlegen verwerfe ich die Idee wieder. Ich bin zu oft unterwegs. Die Fische würden bald eingehen.

Schließlich die Badabteilung. Ich entscheide mich für das einfachste Model mit dem Namen "Basic". Weiß, aus solidem Hart-Plastik. Fühlt sich fast an wie Porzellan. 4 Dollar 67.

An der Kasse erwartet mich eine Überraschung. Direkt vor mir in der Schlange steht Valerie mit einem vollbepackten Einkaufswagen. Beinahe hätte ich sie nicht erkannt, denn sie trägt einen Jogging-Anzug und ist ungeschminkt. Sie sieht trotzdem gut aus. Wieder erinnert sie mich an Jamie Lee Curtis.

Valerie wirft einen Blick auf meine Einkäufe und sieht mich skeptisch an. "Du kommst aus New York und kaufst hier in Kentucky eine Klobrille und ein Telefon? Bist du sicher, dass du nicht vielleicht in einem Trailer-Park in Ashland wohnst?"

Ich erkläre ihr, dass das nur Zufall ist, weil ich nun schon mal hier bin. Und außerdem gibt es keinen Walmart in New York.

Valerie stutzt. "Kein Walmart in New York?"

"Nein."

Valerie packt ihre Einkäufe auf das Band an der Kasse. Ich frage, ob ich sie zum Mittagessen einladen kann. Sie zuckt die Schultern. "Okay, warum nicht."

Das "Outback Steakhouse" ist gleich gegenüber. Ich fühle mich fast wie zu Hause, denn auch in New York gibt es ein Outback, ganz in der Nähe meiner Wohnung. Es sieht in diesen Restaurants überall gleich aus, rustikale Holztische, ein paar Bumerangs an der Wand, Bilder von Kängurus, ein ausgestopftes Krokodil. Corporate Identity nennt man das. Doch die Steaks sind wirklich gut.

Plötzlich fängt es an zu regnen. Valerie und ich beobachten die Leute, die über den Parkplatz laufen und schnell die Einkäufe in ihren Autos verstauen. Wir sind froh, dass wir im Trocknen sitzen.

Wir bestellen ein "Prime Minister's Prime Rib". Das ist der Renner im Outback. Dazu möchte ich ein australisches Bier vom Fass. Die Bedienung schaut mich verdutzt an. "Heute ist Sonntag, Sir."

Ich verstehe erst nicht, was sie meint, doch gleich darauf geht mir ein Licht auf. Wir befinden uns ja im sogenannten "Bible Belt". In Kentucky und den angrenzenden Staaten gibt es besonders viele Religionsgemeinschaften. Und die bestimmen hier die Politik.

"Sonntags kein Alkohol?"

"Sehr richtig, Sir, sonntags nicht."

Im Outback ist offensichtlich Australien das Programm, eine wirkliche Verbindung zu "Down Under" gibt es aber nicht. Die Kette gehört amerikanischen Investoren. Es war eine Marketing Idee. Das erste Outback hat aufgemacht, als die Crocodile Dundee Filme in Mode waren.

Das "Prime Minister's Prime Rib" wird serviert. Es gleicht aufs Haar dem in New York. Das ist zwar langweilig, hat aber den Vorteil, dass man genau weiß, was einen erwartet. Valerie und ich hauen rein.

Ich folge Valeries Wagen durch Ashland. Sie hat mich zum Kaffee eingeladen. Es regnet noch immer. Wir fahren an gepflegten Holzhäusern vorbei. In einem der Vorgärten stehen ein paar "Pink Flamingos", das amerikanische Pendant zum Gartenzwerg.

Wir passieren Fast-Food Restaurants, Tankstellen und dann einen Trailer-Park. Einen Trailer bekommt man schon für ein paar tausend Dollar, es ist eine Art Container mit Fenstern. Wenn man hier wohnt, ist man automatisch "Trailer-Trash".

Trailer Park

Wir biegen in Valeries Einfahrt ein. Sie wohnt in einem kleinen Zweifamilienhaus. Auf der Eingangsveranda hält sie plötzlich inne. "Heutzutage weiß man nie", sagt sie. "Kann ich vielleicht mal deinen Ausweis sehen?"

"Meinen Ausweis?"

"Nur um zu wissen, ob du die Wahrheit gesagt hast."

Ich zücke meine Ausweiskarte, auf der meine New Yorker Adresse steht. Valerie nickt. "Okay."

Valeries Sohn guckt Fernsehen, die Tochter sitzt am Computer. Er ist sechszehn, sie fünfzehn. Ich sage hallo, bekomme jedoch nur ein leicht gelangweiltes Nicken zurück. Der Sohn hat einen Ring in der Unterlippe, die Tochter trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift: Some girls do, some girls don't ... I might .

Der Sohn steht auf und geht in sein Zimmer. Kurz darauf schaltet die Tochter den Computer ab und verschwindet ebenfalls. Habe ich irgendwas falsch gemacht?

"Sie nehmen nur Rücksicht", sagt Valerie. "Schließlich braucht Mutti auch mal ein bisschen Privatsphäre."

Valerie macht Kaffee. In der Schrankwand stehen ein riesiger Fernseher und eine Stereoanlage. Daneben ein paar Fotos von Valerie in Air Force Uniform und einige Bilder ihrer Kinder, als sie noch klein waren. Ein Foto des Vaters gibt es nicht.

Eine Glastür führt auf eine Veranda und in den Garten. Dahinter beginnt schon der Wald. Idyllisch. Ich frage Valerie, ob der Kamin funktioniert.

"Klar funktioniert er", ruft sie aus der Küche, "Ich hab nur kein Holz."

Schade, jetzt wo es draußen so ungemütlich ist, würde sich ein Kaminfeuer wirklich gut machen.

"Moment, vielleicht hab ich doch was." Valerie zieht den Vorhang zu einer Abstellkammer zurück und kramt ein paar alte Bretter hervor. "Ist nicht besonders schick, brennt aber auch."

Sie drückt mir zwei Zeitungen in die Hand, und ich mache Feuer.

Wir sitzen auf der Couch, trinken Kaffee und sehen in den Kamin. Valerie erzählt, dass sie nur 400 Dollar Miete zahlt. Dafür bekommt man in New York noch nicht mal einen Autostellplatz.

"Willst du einen Brandy? Hab leider nichts Anderes im Haus."

Wir trinken Brandy.

Am Waldrand tauchen zwei Rehe auf.

"Putzig", sage ich.

"Die sind gar nicht putzig", sagt Valerie. "Wegen der Biester kann ich überhaupt nichts anpflanzen, die fressen alles weg."

Es regnet in Strömen. Ich sehe aus dem Fenster. An einer Stelle der Straße hat sich ein Teich gebildet. Ob ich da mit dem Wagen durchkomme?

"Ein Problem mit der Kanalisation", sagt Valerie. "Alles verstopft. Einmal bin ich in so einer Riesenpfütze steckengeblieben. Danach war der Motor hin. Wenn du willst kannst du hierbleiben und auf der Couch schlafen. Morgen ist bestimmt alles wieder okay."

Wir trinken noch einen Brandy und sehen ins Kaminfeuer. Ich werfe einen Blick auf Valeries Beine. Fast wie die von Jamie Lee Curtis. Sie steht plötzlich auf und holt Bettzeug. "Schöne Träume."

Sie verschwindet, und ich mache mein Bett auf der Couch. Ich kann nicht einschlafen. Die Couch ist unbequem und auch etwas zu kurz. Ich kann die Beine nicht ganz ausstrecken.

Plötzlich kommt Valerie zurück. "Unbequem?"

Ich nicke.

"Ich habe ein King Size Bett. Wenn du schön auf deiner Seite bleibst und dich benimmst, kannst du mit mir im Bett schlafen."

Wir liegen in Valeries Bett. Das Ding ist riesig und die Matratze gut gefedert. Plötzlich spüre ich ihre Hand auf meinem Oberschenkel. "Hey, hast du nicht gesagt, ich soll mich benehmen?"

"Sicher. Du, ja." Sie grinst mich an. "Aber wer hat gesagt, dass ich mich benehmen werde?"

Der nächste Morgen. Strahlender Sonnenschein. Ich bin auf dem Rückweg nach New York. Als ich durch West Virginia fahre, läuft im Radio ein Song, der irgendwie zum Thema passt: Country roads, take me home …, to the place I belong … West Virginia, Mountain mama, take me home, country roads.

Der Song ist die inoffizielle Hymne von West Virginia und der größte Hit von John Denver. Kurioserweise war John Denver vor der Aufnahme des Songs noch nie in West Virginia, und der Verfasser der Lyrics kam eigentlich aus Massachusetts. Doch West Virginia war rhythmisch einfach besser.

Wenn Valeries Kinder Schulferien haben, bleiben sie bei den Großeltern, und Valerie wird ihre Schwester in Pennsylvania besuchen. Vielleicht kommt sie dann auch mal in New York vorbei.

3. HAITI, CHERIE – Ein Land in Unruhe

Jean-Robert rast mit seinem klapperigen Jeep durch die engen, holprigen Straßen von Port-au-Prince. Es geht einen steilen Berg hoch, dann wieder runter. Wenn er nicht alle Schleichwege kennen würde, wären wir aufgeschmissen.

"Dieser gewisse Herr war ein Symbol für alle Haitianer", sagt er und meint damit Jean-Bertrand Aristide. "Wir haben geglaubt, er sei ein Schüler von Martin Luther King und Gandhi und dass er die Lösung für die Probleme Haitis ist, doch er hat sich als das Gegenteil entpuppt."

Durchs Stadtzentrum von Port-au-Prince zieht eine Demonstration. Wenn wir es nicht schaffen, zur Bank nach Petionville zu kommen, sitzen wir übers Wochenende auf dem Trockenen. Jean-Robert braucht dringend Medizin für seine achtjährige Tochter, und ohne Bargeld bin ich in Port-au-Prince aufgeschmissen. Selbst im Hotel geht ohne Cash nichts mehr. Die Telefonleitungen sind unterbrochen und Kreditkarten wertlos.

Haiti war eine Idee der Redaktion, weil das Land im Moment ständig in den Schlagzeilen ist. Haiti ist nur drei Flugstunden von New York entfernt und die Unterkunft relativ günstig. 60 Dollar die Nacht.

Die Lage im Land ist prekär. Fast jeden Tag gibt es Auseinandersetzungen, und es kann schnell gefährlich werden.

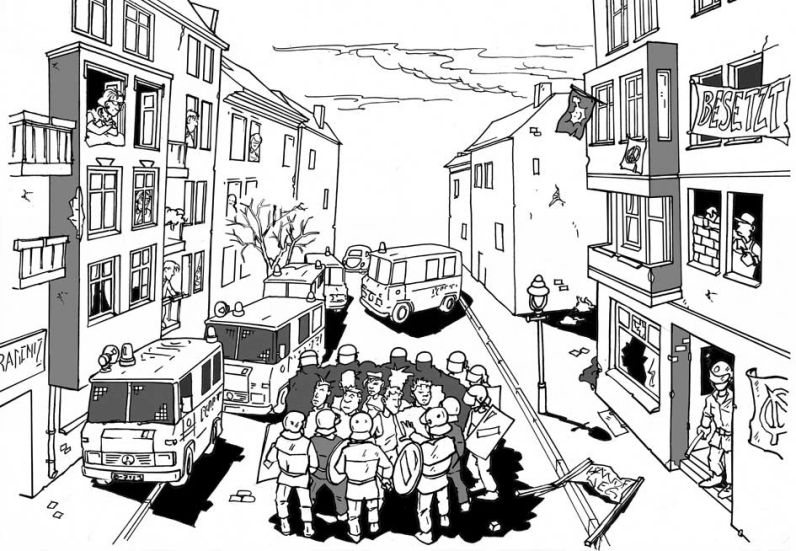

Unruhen in Port-au-Prince

Jean-Robert brettert über die Schlaglöcher. Seine Brille rutscht ihm ständig von der Nase, und er schiebt sie immer wieder hoch.

Wir passieren die Demonstration vor uns grade noch rechtzeitig und schaffen es zur Abfahrt nach Petionville. Die Stimmung im Volk ist inzwischen klar gegen den früheren Hoffnungsträger. An fast jeder Wand sehe ich das kreolische Grafitti Aba Aristide! – Nieder mit Aristide!

"Das größte Problem ist, dass man keine Gesundheitspflege bekommt, wenn man krank wird", sagt Jean-Robert. "Die meisten Kinder gehen gar nicht oder nicht viel länger als vier Jahre zur Schule. Und es gibt nicht genug zu essen, Nahrung ist einfach zu teuer. Gleichzeitig machen sich Aristide und seine Entourage die Taschen voll. "

Plötzlich tritt Jean-Robert abrupt auf die Bremse. Der entgegenkommende Jeep wäre um ein Haar frontal mit uns zusammengestoßen. Der Fahrer hupt wie ein Verrückter. Wir sitzen da wie gelähmt. Jean-Robert ist zu schnell um eine Kurve gefahren. Unser Wagen ist durch die Bremsung nah an eine Wand geschliddert. Obwohl es eindeutig Jean-Roberts Fehler war, regt sich zunächst niemand auf. Die Leute sind zu geschockt.

Jean-Robert knallt den ersten Gang rein und fährt weiter. Eine Frau ruft uns einen Fluch hinterher, und der Fahrer des Jeeps macht eine obszöne Geste in unsere Richtung.

Petionville. Wir haben es geschafft. Hier leben die meisten Ausländer, und es gibt auch eine amerikanische Bank. Doch dann eine Überraschung. Dort, wo die Bank stehen sollte, klafft eine Baulücke. Die Filiale ist vor ein paar Monaten umgezogen, doch keiner weiß, wohin. Vielleicht haben sie auch einfach ihre Koffer gepackt. Bei der heiklen Lage im Moment wäre das denkbar. Die Zeit wird knapp, und wir beschließen, es ein paar Häuser weiter bei der haitianischen Nationalbank zu versuchen.

Die Bank wird von bewaffneten Sicherheitskräften bewacht. Am Eingang werde ich durchsucht. Jean-Robert bleibt im Auto, nickt mir noch einmal kurz zu und streckt den Daumen in die Luft. " Bon chance – Viel Glück."

Das Innere der Bank ist gepflegt und kühl temperiert. Ich habe das Gefühl, mit einem Schritt die Barriere zwischen der dritten und der ersten Welt zu passieren. Die haitianischen Bankangestellten sind adrett gekleidet, die Damen dezent geschminkt.

An den Schaltern stehen lange Schlangen, und ich gehe zur Information. Vor mir sind zwei Haitianer dran, die ein Problem mit einem Scheck haben. Ein gravierendes Problem, denn die beiden sind aufgeregt. Ich ahne, dass das lange dauern könnte, denn in Haiti dauert alles lange. Sehr lange.

Doch es kommt anders. Ein Manager hat mich entdeckt – ich bin der einzige Weiße in der Bank – und kommt auf mich zu. Ich erkläre ihm, dass ich ein amerikanisches Konto habe und dass ich Geld brauche.

"Haben Sie ihren Pass dabei, Monsieur?"

Ich gebe ihm den Pass. Er geht hinter den Infostand und deutet auf eine Maschine: "Ziehen Sie die Karte durch und geben Sie Ihren PIN Code ein."

Meine Scheckkarte hat leider etwas gelitten. Zwei Tage lang hatte ich sie lose in der Tasche, in der Hoffnung irgendwo an einem Geldautomaten vorbeizukommen, nur um festzustellen, dass es in Haiti keine Geldautomaten gibt. Die Karte muss sich durch die Sonnenbestrahlung in meiner Tasche erwärmt und verbogen haben. Ich ziehe den Magnetstreifen an der Seite der Maschine entlang. Auf dem Display erscheint die Meldung: Attendez s’il vous plaît .

Ich warte.

Eine unendlich lange Zeit passiert gar nichts. Dann die Meldung: Carte invalide – Karte ungültig.

Ich versuche es nochmal. Dasselbe Resultat. Der Manager zeigt mir den Weg zur Tür.

Jean-Robert hupt wie ein Wahnsinniger, damit die Leute uns durch den Straßenmarkt lassen. Er hat in der Zwischenzeit - in schlauer Voraussicht - die neue Adresse der Citibank herausgefunden. Doch um dort hinzugelangen, müssen wir einen übervölkerten Markt passieren.

Markt in Port-au-Prince

Der Markt ist Chaos pur. Jeder baut seine Waren dort auf, wo gerade Platz ist. Die Tische sind überladen mit Töpfen, Kesseln, Nahrungsmitteln, Kleidung. Einige Frauen strecken lebende Hühner vor sich aus. Sie haben sie an den Füssen gepackt, halten sie mit dem Kopf nach unten. Einige Händler haben Planen auf der Straße ausgelegt und dort ihre Waren aufgebaut, so dass in der Mitte nur noch ein schmaler Streifen für den Durchgangsverkehr übrigbleibt.

Jean-Robert kennt keine Gnade. Er lässt den Motor aufheulen und bohrt sich unbarmherzig durch die Menge. Einige Leute springen verängstigt zur Seite. Eine Frau trägt eine schwere Last auf dem Kopf. Auch sie springt aus dem Weg, behält jedoch das Gleichgewicht.

Während wir uns durch den Markt schieben, bemerke ich neugierige Blicke. Weiße sind selten in Haiti und werden bestaunt. Ein Mädchen streicht mir über den Arm, den ich auf die Leiste des Autofensters gelegt habe. Zwei kleine Jungs zeigen mit dem Finger auf mich und rufen auf Kreolisch: "Blan, blan!" – Ein Weißer, ein Weißer!

Seltsam. Ein paar Kilometer von hier findet eine Demonstration statt, auf der möglicherweise Menschen ums Leben kommen, und hier ist davon nichts zu spüren. Man würde nie glauben, dass nicht weit entfernt eine Art Bürgerkrieg tobt.

Die Dame am Informationsstand der Citibank sieht mich bedauernd an. "Sorry, Monsieur. Ich kann Ihnen nicht helfen."

"Aber ich habe ein Konto bei der Citibank, wieso kann ich kein Geld kriegen?"

"Wir sind ein haitianischer Ableger, Monsieur, der nicht mit der amerikanischen Citibank verbunden ist. Sie können hier nur Geld kriegen, wenn sie ein haitianisches Konto haben."

Die Stimmung in der Bank ist gereizt. Die Räume sind überfüllt. Die Leute versuchen, so viel Geld wie möglich abzuheben. Ich bin kurz davor auszurasten. Endlich habe ich es in meine Hausbank geschafft, von der ich sonst fast überall in der Welt problemlos Geld bekomme, und jetzt das.

"Zwei Straßen weiter gibt es einen Geldautomaten haben Sie es da schon versucht?"

Will die Informationsdame mich abwimmeln? Ich habe schon mehrmals gehört, dass es in ganz Haiti keinen einzigen Geldautomaten gibt, und jetzt soll es nur zwei Straßen weiter einen geben? Der Herr hinter mir nickt und bestätigt, dass der Geldautomat existiert. Er ist soll sich auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums befinden.

Ich stehe in der Schlange vor dem Geldautomaten. Es ist der erste und einzige in ganz Haiti. Im Einkaufszentrum gibt es Läden für die Reichen - importierte Waren der Luxusklasse: Schmuck, Designerklamotten, Delikatessen. Auch hier sichern Männer mit Maschinenpistolen das Terrain.

Der Geldautomat ist auf der Rückseite der SOGE Bank, die eine Filiale im Gebäude hat. Die Schlange rückt langsam vor, und ich schöpfe wieder Hoffnung, denn der Automat gibt Geld aus. Schließlich bin ich dran und schiebe nervös meine verbogene Karte in den Schlitz. Ich habe Angst, dass die Maschine meine gewellte Karte vielleicht als defekt einzieht, doch die Angst war unbegründet. Der Automat fragt nach meiner PIN Nummer und dem Betrag, den ich abheben will. Alles geht glatt, bis es zur Auszahlung kommt: Nous sommes désolés. Cette transaction ne peut pas être conclue.

Ich versuche es nochmal mit einem niedrigeren Betrag, nur um wieder abgewiesen zu werden.

Die Menge hinter mir wird unruhig: "Monsieur, dépêchez-vous! - Hier sind auch noch andere Leute!"

"Okay, okay, ich bin fertig."

Ich gebe auf. Es war klar, dass ich kein Geld an dem verdammten Automaten bekommen würde.

Jean-Robert gießt Wasser auf ein Tuch und tupft sich Stirn und Glatze ab. Er scheint Zweifel an meiner Finanzkraft zu haben, wirkt nervös. Mir fällt ein, dass ich von einem American Express Büro Bargeld bekommen kann, wenn ich einen amerikanischen Scheck und meinen Pass vorlege. Jean-Robert macht eine müde, wegwerfende Handbewegung: "Ça ne marche pas."

Er erklärt, dass das American Express Büro auf der anderen Seite der Stadt liegt, nicht weit entfernt vom Hotel. Erstens würden wir wahrscheinlich nicht durch die Demo kommen und zweitens macht das Büro in zwanzig Minuten zu.

"Warum hast du nicht gleich gesagt, dass Amex in der Nähe des Hotels ist?"

"Du hast mich nicht gefragt, du wolltest zur Citibank."

Jean-Robert hat eine andere Idee. Ganz in der Nähe gibt es eine kanadische Nova Scotia Bank. Dort sollen einige Ausländer schon mal Geld bekommen haben. Wir müssen uns beeilen, denn Nova Scotia schließt ebenfalls in zwanzig Minuten.

Jean-Robert rast über eine holperige Straße. Die Klappe des Handschuhfachs geht auf. Er schlägt sie zu, doch kurz darauf klappt sie wieder auf. Der Wagen stottert und bleibt stehen. Kein Benzin mehr. Jean-Robert stößt einen kreolischen Fluch aus. Die Bank macht gleich zu.

Da die Filiale nur noch ein paar hundert Meter entfernt ist, beschließe ich zu rennen. Es ist heiß, und ich bin nassgeschwitzt. Die Haitianer am Wegesrand grinsen. Einer ruft auf Englisch. "Go, man, go!"

Ein Bankangestellter will die Tür gerade schließen. Auch hier stehen wieder bewaffnete Security-Leute am Eingang.

"Je vous en prie, Monsieur", bettle ich. "Laissez moi entrer!"

Der Typ mit dem Schlüssel scheint Mitleid mit mir zu haben und lässt mich rein. Meine nassen Haare klatschen am Kopf, Schweiß rinnt mir in die Augen.

In der Bank befinden sich noch einige Kunden, die abgefertigt werden. Auf einer Seite des Raums ist bereits das Licht ausgeschaltet, die Jalousien sind heruntergelassen. Ich lande wieder bei der Information und erkläre, dass ich ein amerikanisches Konto habe und 500 Dollar abheben möchte.

Die Bankangestellte erklärt mir, dass ich im Voraus 275 haitianische Gourdes – etwas sieben Dollar - bezahlen muss, damit sie einen Telefonanruf nach Kanada machen kann, um mein Konto zu verifizieren. Sollte sich herausstellen, dass irgendetwas nicht stimmt, sind die 275 Gourdes futsch. Ich krame ein paar Scheine aus der Tasche. Meine letzten 350 Gourdes.

Die Bankangestellte geht in den hinteren Bereich und wählt eine Telefonnummer. Ich schließe kurz die Augen und sammle mich. Noch nie war ich in einem so chaotischen Land, in dem fast nichts funktioniert. Die Straßen sind ein Alptraum, und ständig fällt der Strom aus. Im Hotel, für das ich immerhin 60 Dollar am Tag zahle, funktioniert das warme Wasser nicht. Auf eine Tasse Kaffee muss ich nicht selten eine dreiviertel Stunde warten, und die Versorgung ist katastrophal. Beispiel:

"Ich hätte gern ein Avocado Sandwich."

"Können wir machen, nur haben wir im Moment keine Avocados."

"Dann nehme ich einen Fruchtsalat."

"Muss ich nachfragen, Moment. – Pardon, aber Früchte kommen erst morgen wieder".

Und das in einem Land, in dem es Avocados und Früchte eigentlich im Überfluss geben müsste. Doch die herrschende Elite hat das Land abgewirtschaftet. Es ist mit Abstand das ärmste in der westlichen Hemisphäre.

"Okay", sagt die Bankangestellte und gibt mir meinen Pass zurück. "Ihr Konto ist in Ordnung."

Dann eine neue Hürde: Sie versucht die erhöhten Nummern meiner Karte mit einer mechanischen Kreditkartenmaschine auf ein Kohlepapier-Formular durchzupausen. Doch da das Plastik verbogen ist und die Karte nicht sauber aufliegt, streikt die Maschine. Die Bankangestellte versucht es erneut, rutscht aus und murmelt etwas auf Kreolisch. Ich biete an, die Karte mit beiden Zeigefingern auf die Unterlage zu drücken, während sie den Schlitten der Maschine über das Formular zieht. Wir arbeiten uns gemeinsam Millimeter für Millimeter vor. Schließlich erscheinen die Nummern auf dem Papier.

Ich bekomme einen Zettel mit einer Wartenummer und darf in den abgesperrten Bereich. Dort befindet sich eine vergittere Tür, die von einem Sicherheitsmann bewacht wird. Vor der Tür kauert eine Frau, die den Inhalt ihrer Handtasche auf dem Boden ausgeleert hat: Schlüssel, Sonnenbrille, ein paar zerknitterte Geldscheine, Schminkutensilien, eine Packung Tampons. Hat sie ihre Wartenummer verloren?

Im hinteren Bereich der Bank entdecke ich ein paar ausrangierte Safetüren und ein kaputtes Toilettenbecken. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder kein Geld bekommen werde.

Doch als ich dran bin, schiebt mir der Mann im Sicherheitsbereich fünf Hundert-Dollar-Scheine durch die Öffnung im Panzerglas. Ich bin überrascht, denn bisher habe ich im Ausland immer nur Geld in der Landeswährung bekommen. Ausgerechnet fünf Hunderter. Ich möchte es etwas kleiner haben, doch es gibt kein Wechselgeld. Sind die Hunderter vielleicht falsch?

Ich bin wieder draußen. Die fünf Hunderter stecken in meiner Unterhose. Jean-Robert hat einen Typen aufgetrieben, der uns bis zur nächsten Tankstelle schleppen wird. Der Wagen, der uns mit einem fusseligen Hanfseil zieht, ist ein verrosteter Lada. Obwohl wir auf einer relativ ebenen Straße sind, fährt dieses Fossil quasi ständig durch Schlaglöcher, denn die Räder sind verbogen und eiern. Außerdem hat der Motor Zündaussetzer, und der Auspuff feuert alle paar Sekunden eine schwarze Rauchwolke. Das Rückfenster hat einen Riss und wird an der kritischen Stelle mit einem Aufkleber zusammengehalten. Darauf steht: Jesú est le sauveur – Jesus ist der Retter.

Wir tanken zwei Liter Benzin mit meinen letzten 75 Gourdes. Natürlich kann niemand hundert Dollar wechseln.

Jean-Robert fährt in das Viertel mit den Schwarz-Wechslern. Hier kriegt man 42 Gourdes für einen Dollar, im Hotel zahlen sie nur 35. Wir halten an einem heruntergekommenen Haus im Kolonialstil. Jean-Robert hupt dreimal. Kurz darauf taucht ein Typ auf, der einen Schlapphut mit der Aufschrift "Yogi Bear" trägt.

Ich ziehe drei Hunderter aus der Tasche, und der Wechsler prüft sie gegen das Licht. Wenn sich jetzt herausstellt, dass mir die Bank Blüten angedreht hat, bin ich erledigt. Jean-Robert würde mich erwürgen.

Der Wechsler macht mit einem schwarzen Filzstift einen Strich auf jeden Schein und reibt mit dem Daumen über die markierte Stelle. Schließlich drückt er mir ein dickes Bündel mit abgegriffenen Gourde-Noten in die Hand und lässt mich nachzählen. Es dauert ewig, denn es sind mindestens zweihundert Scheine.

Eine halbe Stunde später sitze ich mit Kimmy, einer Fotografin aus Miami, auf der Veranda vor unseren Zimmern und trinke einen Scotch. Wir wiegen uns in Schaukelstühlen, sind umgeben von tropischer Vegetation und sehen in der Ferne das Meer. Langsam lässt die Anspannung in meinem Kopf nach, und ich fühle mich relaxt.

Hotel Oloffson – Veranda mit Schaukelstühlen

Das Hotel Olofsson - ehemals eine herrschaftliche Residenz mit dem Charme einer vergangenen Epoche – liegt auf einer Anhöhe. Alles ist noch so wie Ende des 19. Jahrhunderts, nur hier und da wurde mal übergestrichen.

Kimmy nippt an ihrem Drink und atmet einmal tief durch. Sie war unterwegs, um die Unruhen zu fotografieren, und ich sehe ihr an, dass sie ähnlich erschöpft ist, wie ich. Sie arbeitet freiberuflich für den Miami Herald und ist im Oloffson gelandet, weil sie von der Geschichte des Hotels gelesen hatte.

"Das Ambiente ist magisch, finde ich," sagt sie. "Man spürt die Leute, die hier gelebt und gearbeitet haben, es ist mehr als ein Hotel, mehr als nur ein Kolonialbau."

Stimmt. Beispielweise wohnt Kimmy im "Graham Greene" Zimmer und ich wohne im "Mick Jagger" Zimmer.

Kimmy trägt ein weißes Männerhemd und Militärhosen mit Seitentaschen. Sie hat einen burschikosen Kurzhaarschnitt.

"Damit das gleich klar ist," sagt sie. "Ich steh' auf Frauen, ok?"

Ich kippe meinen Scotch ab und gehe in mein Zimmer. Über dem Bett hängt ein Bild von Mick Jagger. Er sitzt auf der Veranda des Hotels in einem ähnlichen Schaukelstuhl, in dem auch ich grade gesessen habe. Unter dem Foto ist sein Autogramm. Ich gehe etwas näher ran. Das Bild ist eine Fotokopie, klar. Ein Original würde wahrscheinlich geklaut werden.

Ich sehe auf mein Bett. Ist das wirklich das Bett in dem auch Jagger gepennt hat? Möglich wäre es. Der Rahmen besteht aus massivem Holz, und das hält ewig. Nur die Matratze haben sie wahrscheinlich ausgewechselt, obwohl ich mir da nicht so ganz sicher bin, denn das Ding scheint uralt zu sein und ist in der Mitte durchgelegen. Theoretisch könnte es sogar noch dieselbe sein, auf der Mick sich mit Bianca vergnügt hat.

Ich gehe runter an den Pool und nehme an der Bar noch einen Drink. Über die Soundanlage läuft "Haiti, Cherie" von Harry Belafonte.

Das Wasser des Schwimmbeckens kommt aus dem Maul eines steinernen Fisches gesprudelt, der am Kopfende des Pools installiert ist. Das Hotel Oloffson und sein Pool sind deshalb berühmt, weil Graham Greene hier seinen Spionagethriller Die Komödianten geschrieben hat. In einer Szene des Buches findet sich ein Toter im Schwimmbecken.

Pool im Hotel Oloffson

Die Komödianten wurde mit Richard Burton und Elizabeth Taylor in den Hauptrollen verfilmt und hat das Hotel international bekannt gemacht. In den sechziger Jahren ist dann auch Mick Jagger vorbeigekommen. Er soll damals sogar spontan im Hotel aufgetreten sein.

"Noch einen Drink?"

Ich nicke und die Bedienung schenkt mir noch einen Scotch ein. Ich habe mich mit Kerline angefreundet, denn sie arbeitet an der Poolbar. Sie ist 28 und hat einen achtjährigen Sohn. Kurz vor der Geburt des Kindes hat sich der Vater verabschiedet und ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden, was in Haiti ziemlich häufig vorkommt.

Kerline schiebt mir eine Serviette über den Tresen, auf die sie ein paar Sätze in holprigem Englisch gekritzelt hat. Sie schreibt, dass sie Mitglied einer Tanztruppe ist, gern ins Kino geht und Englischunterricht nimmt.

Sie zeigt mir ein Foto von einer Freundin, die einen Amerikaner geheiratet hat und inzwischen in Texas lebt. Zuerst ist mir Kerline nicht besonders aufgefallen, doch jetzt, wo ich sie schon ein paar Tage kenne, finde ich, dass sie eigentlich hübsch ist.

Haiti hat eine turbulente Geschichte. Zusammen mit der Dominikanischen Republik liegt es auf der Karibikinsel Hispaniola. Santo Domingo wurde von Kolumbus entdeckt und war die erste europäische Siedlung auf dem amerikanischen Kontinent.

Ursprünglich war die gesamte Insel eine spanische Kolonie, doch 1625 wurde ein Drittel von den Franzosen übernommen. Sie brachten afrikanische Sklaven mit und bauten Kaffee und Zuckerrohr an – ein sehr profitables Geschäft. Kleines Problem: Das Verhältnis von Sklaven zu Franzosen war 10 zu 1, und 1804 kam es zu einem erfolgreichen Aufstand.

Haiti wurde nach den Vereinigten Staaten das zweite freie Land in der westlichen Hemisphäre. Die Macht wurde von den hellhäutigen Nachkommen französischer Kolonisten und Sklavinnen übernommen, die etwa 10% der Bevölkerung ausmachten. Und das ist auch heute noch Teil des Problems: Macht und Geld sind in den Händen einiger weniger Korrupter.

"Une bière, s'il vous plait", sagt Kimmy.

Die Fotografin aus Miami steht an der Bar. Sie hat sich umgezogen und trägt jetzt Bermuda-Shorts und ein weißes Männerunterhemd. Sie läuft barfuß. Ich hatte keine Ahnung, dass Kimmy so gut Französisch spricht. Für eine Amerikanerin recht ungewöhnlich.

Kerline gibt ihr das Bier. Kimmy nimmt einen kräftigen Schluck aus der Flasche und springt dann mit einer Arschbombe in den Pool. Das Wasser spritzt bis zur Bar.

"Sie guckt mich immer so an," flüstert Kerline. "Irgendwie ist mir das unangenehm."

Plötzlich taucht Richard auf, der Manager des Hotels. Ich schätze ihn auf Anfang vierzig. Sein Vater ist Haitianer, seine Mutter Amerikanerin, und er ist in Connecticut aufgewachsen. Er ist etwas untersetzt und trägt Dreadlocks, die ihm bis über die Schultern fallen. Er ist der Leadsänger einer Band, die haitiweit bekannt ist. Ein passender Manager für ein Künstlerhotel.

"Ein Wasser," sagt er auf Französisch zu Kerline. Doch plötzlich ändert er seine Meinung. "Ah, putain, gib mir einen Rotwein."

Richard hat ein Notizbuch dabei. "Ist mir tierisch peinlich, denn dein Zimmer ist ja schon im Voraus bezahlt, doch in der jetzigen Situation brauchen wir dringend Cash. Könnte ich vielleicht die Extra-Kosten kassieren?"

Das Frühstück ist im Zimmerpreis inbegriffen, doch ich habe auch oft im Hotel zu Mittag und zu Abend gegessen. Außerdem sind da die Drinks. All das ging bisher auf meine Zimmernummer.

"Wieviel?"

Richard zeigt mir einen Zettel. Die Preise sind höher als ich erwartet hatte. Ich zahle ihn aus.

"Danke, Mann," Richard trinkt seinen Rotwein aus, klopft mir kurz auf die Schulter und geht zu Kimmy, die inzwischen unter dem Fisch steht, der das Wasser in den Pool spuckt.

Kerline hat Feierabend, und wir gehen zu einem Protest- Konzert, das in einem Park nicht weit vom Hotel stattfindet. Zwischen den Zuschauern sitzen Typen, die Bier verkaufen, das sie in Plastikeimern mit Eis kühlen. Ein paar Frauen bieten Fleisch-Spieße an, ein kleiner Junge verkauft Süßigkeiten. Ich bin wie immer der einzige Weiße und werde bestaunt.

Es ist ein Konzert, das von der Opposition organisiert wird. Ein Transparent hinter der Bühne fordert freie Wahlen.

Die Band spielt Twoubadou , ein Haiti-eigenes Musikgenre. Es ist das kreolische Wort für Troubadour. Wie die Lieder der mittelalterlichen Sänger handelt das haitianische Twoubadou von Liebe, oft mit suggestiven und anstößigen Texten.

Der Name der Band ist Ti-Coca , was auf kreolisch "Kleine Cola" heisst. Irgendwie ein seltsamer Name, aber die Band ist gut und scheint auch sehr bekannt zu sein. Das Lied heißt "Twa Fey". Keine Ahnung, was das bedeutet, aber der Song geht ins Blut. Die Musiker haben es raus, LEISE zu spielen. Im Publikum sind mehr als tausend Menschen, und alle sind still und lauschen. Ein sehr intimer Moment. Einige Paare beginnen Wange an Wange zu tanzen.

Kerline steht auf und bewegt sich im Rhythmus. Sie nimmt meine Hand und zieht mich hoch. Wir bewegen uns gemeinsam zur Musik. Nach einer Weile habe ich den Schritt raus, und Kerline grinst. "Hey, du kannst ja tanzen."

Plötzlich eine Explosion, klirrendes Glas und Schreie.

Kerline schnappt meine Hand und fängt an zu rennen. Ein paar Typen haben Molotow-Cocktails in die Menge geschmissen. Wahrscheinlich Agenten der Geheimpolizei.

Wir hetzen in eine Seitenstraße, in der es vollkommen dunkel ist. Ganz Port-au-Prince ist nachts dunkel, denn es gibt nur in der Nähe des Präsidentenpalastes ein paar Laternen.

Kerline führt mich über Schleichwege zurück zum Hotel. Wir umarmen uns spontan, und ich spüre ihr Herz schlagen.

"Ich weiß, dass du nicht wiederkommen wirst", sagt sie. "Keiner kommt wieder. Wegen dieser verdammten Gewalt."

Sie macht sich von mir los und verschwindet in der Dunkelheit. An der Hotelbar läuft "Haiti, Cherie." Anscheinend spielen sie immer wieder dieselbe CD.

4. EIN TÜRKE IN NEW YORK – Die Welt von Hausmeister Jimmy

Ich sitze mit Jimmy im Heizungskeller. Er ist Türke und ein Geschenk des Himmels, denn er leiht mir 50 Dollar. Gelegentlich bekomme ich meine Journalistenhonorare erst mit Verspätung, und im Moment bin ich blank. Jimmy war noch nie in Deutschland, spricht kein Wort Deutsch und ist trotzdem eingefleischter Deutschlandfan. Ohne ihn wäre ich aufgeschmissen, denn finanziell sieht es bei mir ziemlich eng aus. Und genau deshalb wohne ich auch in diesem Industriegebäude im Garment District, das eigentlich zum Wohnen gar nicht zugelassen ist.

Garment District in New York

Jimmy trägt seine Hausmeister-Uniform: eine dunkelblaue Arbeitshose und ein blauweiß gestreiftes Hemd. Der Heizungskeller ist komplett in Industrie-Grau gestrichen, auch der Boden und die Decke. Irgendwie praktisch, denn man braucht beim Streichen auf keine graden Kanten zu achten.

An einem Blechschrank klebt eine Liste mit den nationalen Feiertagen und das Pin-Up einer Blondine.

Über uns ziehen sich unzählige Rohre an der Decke entlang und gelegentlich zischt es, doch Jimmy meint, das ist normal.

Über Freunde bin ich hier in einer Fabriketage untergekommen, die als Aufnahmestudio einer Jazzrockband fungiert. Ich bin sozusagen der Wachmann für das Equipment im Studio, denn außer mir wohnt niemand im Gebäude.

Jimmy nippt an seinem Bier. "Als ich das erste Mal von Deutschland gehört habe, war ich noch ein Kind. Ein paar meiner Verwandten haben in Deutschland gearbeitet, in Köln, Berlin, Frankfurt. Na ja, und sie haben damals diese Radios mitgebracht und elektronische Sachen. Das absolut beste Gerät zu der Zeit war das Grundig Kurzwellen-Radio, es war sehr, sehr begehrt als Geschenk. Und dann waren da noch die Autos. Es gab Typen die sind mit nichts nach Deutschland gegangen, und mit einem Mercedes zurückgekommen. War ein gebrauchter, klar, aber ein Mercedes. Und mit einem Diesel Motor laufen die praktisch ewig."

Natürlich heißt Jimmy eigentlich nicht Jimmy, sondern Hayrun, doch wir sind eben in New York, und da ist für komplizierte Namen keine Zeit. Nach einigen vergeblichen Versuchen seiner Kollegen, sich den türkischen Namen zu merken, haben sie ihn kurzerhand Jimmy getauft. Er sieht auch eigentlich nicht aus wie ein Türke, eher wie ein Mongole.

"Meine Vorfahren kommen aus Turkestan, einer Gegend in China", sagt Jimmy. "1948 sind sie in die Türkei gekommen. Ich bin in der Türkei geboren, sehe aber asiatisch aus. Meistens denken die Leute, dass ich ein Chinese bin oder sowas, doch natürlich bin ich Türke. Absolut 100% Türke."

Wir trinken ein Beck’s Bier, denn Jimmy schwört einfach auf alles, was deutsch ist. Früher hat er immer Heineken getrunken in der Annahme, es komme aus Deutschland. Erst vor kurzem hat er das Kleingedruckte auf der Flasche entziffert und herausbekommen, dass Heineken aus Holland stammt. Danach ist er auf Beck’s umgestiegen.

"Also vor zwei Jahren hatte ich wahnsinniges Glück", sagt Jimmy. "Eines Tages lauf' ich in Coney Island rum. Es gibt da einen Flohmarkt, und an einem Stand entdecke ich einen Grundig Weltempfänger. Obwohl das Radio ungefähr 25 Jahre alt ist, weiß ich: das ist ein top Gerät. Ich checke die Rückseite, und da steht Made in West Germany . - Ich frage: Wieviel? Der Typ sagt, 40 Dollar, das Radio funktioniert einwandfrei. - Ich sage: 40 Dollar ist zu teuer, wir sind hier auf dem Flohmarkt, ich gebe dir 5 Dollar. Er sagt erst nein, aber als ich gehen will, ruft er mich zurück: Okay, es gehört dir."

Grundig Weltempfänger

Der Heizungskeller ist Jimmys Reich. Hierhin zieht er sich zurück, wenn er Pause hat, hört Musik, liest Zeitung und zischt gelegentlich ein Bierchen. Eigentlich darf er bei der Arbeit kein Bier trinken, doch nach sieben ist kaum mehr jemand im Gebäude.

Das 15-stöckige Gebäude mit seinen über 30 Firmen wirft so einiges ab, vor allem, wenn jemand auszieht. Alles, was noch irgendwie verwertbar ist, verkloppt Jimmy weiter. Im Haus gibt es Import-Export Geschäfte, eine Marketingagentur, zwei Kleiderhersteller, einen Zeitungsverlag, ein Fotostudio und eine Firma, die Kronleuchter anfertigt. Und dann natürlich noch das Musikstudio, in dem ich die Abstellkammer belege. Das Gebäude ist ein Universum für sich. Jimmy hat sich einmal die Mühe gemacht, alle Nationen im Haus zu zählen. Er ist auf über dreißig gekommen. Sogar ein Maori aus Neuseeland ist dabei.

Wir fahren mit dem Lastenaufzug aufs Dach. Obwohl ich im Gebäude wohne, war ich dort noch nie, denn man kommt nur mit einem Spezialschlüssel dorthin.

Das Fabrikgebäude wurde in den zwanziger Jahren gebaut und ähnelt einer Burg. Die 15 Stockwerke verjüngen sich nach oben hin, und in den höheren Etagen gibt es sogar Terrassen.

Auf dem Dachgarten haben wir einen Rundumblick auf die Skyline von Manhattan. Fast alle Gebäude in der Gegend gleichen mittelalterlichen Burgen, nur dass sie viel grösser und höher sind. Die verwitterten Fassaden sind mit Stuck verziert, einige Dächer haben sogar Zinnen.

Vom Dachgarten aus kann man auch in die Fenster der umliegenden Gebäude blicken. In den meisten Stockwerken sind Büros oder Werkstätten, doch in manchen Fabriketagen wird auch gewohnt. Die riesigen Lofts sind heiß begehrt, denn man lebt mitten in der Stadt mit viel Platz.

In den Siebziger Jahren war die Gegend um den Madison Square Garden und die Penn Station so gefährlich, dass Firmen scharenweise abgewandert sind. Um Leerstand zu vermeiden, haben die Hausbesitzer an Künstler vermietet, obwohl die Fabriketagen eigentlich nicht zum Wohnen zugelassen sind.

Jimmy zeigt rüber in die 28. Straße. Dort liegen seine Anfänge in New York, denn dort hatte er mit seinem älteren Bruder Akif eine Lederwerkstatt. Spezialität: Motorradjacken. Akif ist über die Greencard Lotterie in die USA gekommen und hat schließlich einige Familienangehörige nachgeholt. Unter anderem auch Jimmy.

"Die absolut besten Nähmaschinen kommen von Pfaff", sagt Jimmy. "Natürlich aus Deutschland. Die Maschine ist unverwüstlich. Wenn du einmal mit einer Pfaff 545 gearbeitet hast, willst du keine andere mehr."

Industrielle Pfaff Nähmaschine 545

Jimmy sagt, dass die Pfaff Maschinen die besten, aber auch die teuersten sind. Irgendwann haben die Japaner Maschinen entwickelt die fast genauso gut sind, aber ein Drittel weniger kosten.

"Wir konnten es nicht fassen", sagt Jimmy. "Beide Maschinen sind sich wahnsinnig ähnlich, weil die Japaner natürlich abgekupfert haben. Wie haben sie es geschafft, so viel billiger zu produzieren?"

Jimmy sieht mich fragend an. Natürlich weiß ich die Antwort nicht.

"Wir haben die Maschinen aufgemacht und reingeguckt. Bei der deutschen Maschine war das Blech auch innen emailliert und alle Teile aus Edelstahl. Bei den Japanern war innen alles roh."

Und genau deshalb ist Jimmy ein beinharter Deutschlandfan.

Er hat Vertrauen in deutsche Produkte gewonnen. Im Prinzip könnte man ihn fast als Werbeträger einsetzen. Und dieses Vertrauen hat sich irgendwie auf mich übertragen. Sonst hätte er mir wahrscheinlich nicht die 50 Dollar geliehen. Natürlich hat er keine Ahnung, dass sich das mit dem Vertrauen in jüngster Zeit etwas verwässert hat. Auf höherer Ebene gibt es im Moment ständig Korruptionsskandale in Good Old Germany. Doch das sage ich ihm lieber nicht, denn dann will er vielleicht seine 50 Dollar wiederhaben.

Ich frage ihn, was aus der Lederwerkstatt geworden ist.

"Im Prinzip dasselbe Problem wie mit den Pfaff Maschinen", sagt Jimmy. "Die Hersteller in Asien haben ähnliche Motorradjacken viel billiger angeboten. Unsere waren besser, aber irgendwann war die Konkurrenz zu groß.

Ein schöner Samstagnachmittag.

Jimmy und ich fahren mit der U-Bahn rüber nach Brooklyn. Er will mir sein Zuhause zeigen. Der Q-Train rattert über die Manhattan Bridge und überquert den East River. Unter uns fahren ein paar Schiffe durch, und in der Ferne kann man die Freiheitsstatue erkennen.

Manhattan Bridge

Jimmy hat eine Drei-Zimmer-Wohnung in Sheepshead Bay. Außer seiner Frau und seinen beiden Töchtern wohnt dort auch noch seine Mutter. Von Manhattan dauert es mit der U-Bahn fast zwei Stunden bis hier her.

Auf dem Großbild-Fernseher läuft die türkische Hitparade über Satellit. Jimmy hat sich mit alten Lautsprechern eine Surround-Sound Anlage gebastelt. Wenn man sich richtig positioniert, hat man tatsächlich das Gefühl, dass man mitten im Konzertsaal sitzt.

Im Wohnzimmer stehen drei identische rot-gold gestreifte Sofas in einer Hufeisenformation um den Fernseher. Ich habe noch nie ein Wohnzimmer mit drei Sofas gesehen, doch irgendwie sieht es gar nicht schlecht aus. Es macht sich gut, wenn Besuch kommt.

Während Jimmy im Nebenzimmerzimmer verschwindet, serviert seine Frau mir ein Glas Tee. Sie ist Ende dreißig, wirkt aber eher wie fünfzig, was vielleicht auch daher kommt, dass sie ein Kopftuch trägt. Sie lächelt mir zu, doch eine Konversation ist nicht drin, denn sie spricht kaum Englisch.

Jimmys Mutter setzt sich zu uns. Auch sie trägt ein Kopftuch. Sie hat dieselben asiatischen Gesichtszüge wie ihr Sohn, und einer ihrer Schneidezähne ist aus Gold.

Jimmy kommt mit seinem Grundig Weltempfänger an. Jetzt hat er natürlich türkisches Satellitenfernsehen, doch in seiner Anfangszeit in Amerika war das Radio sein einziger Draht zur Heimat. Jimmy küsst das Gerät und hält es in die Luft. Auch jetzt benutzt er es noch häufig. Vor allem, wenn es ein wichtiges Fußballspiel in der Türkei gibt. Dann nimmt er das Radio sogar mit zur Arbeit.

Plötzlich kommen Jimmys Töchter nach Hause. Die ältere der beiden ist neunzehn und eine Schönheit.

"Wir wollen, dass Shirin heiratet", sagt Jimmy. "Aber sie mag einfach keinen, den wir ihr vorstellen."

"Ja, klar", sagt Shirin. "Weil sie nicht zu mir passen, ganz einfach."

"Wir wollen sie nicht zwingen", sagt Jimmy. "Und es muss nicht unbedingt ein Türke sein, aber unsere Tradition verlangt einen Muslim. Es muss ein Muslim sein."

"Aber ein Konvertit würde auch gehen", sagt Shirin. "Oder?"

Jimmy verzieht das Gesicht: "Zur Not, ja. Hauptsache er ist Muslim."

Ich will wissen, wie das abläuft mit der Konvertierung.

"Ist ganz einfach," sagt Shirin und zieht eine Broschüre aus ihrer Handtasche. "Hier steht's drin."

Ich werfe einen Blick auf die Bedingungen. Ist tatsächlich überraschend einfach. Im Prinzip muss man nur erklären, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass Mohamed sein Prophet ist. Und das auf Arabisch. Der arabische Satz steht in der Broschüre, man muss ihn nur nachsprechen.

"Äh, wenn ich den Satz jetzt sprechen würde, dann wäre ich also bereits ein Muslim?"

Shirin nickt. Komischerweise steht nichts von Beschneidung in der Broschüre. Ich dachte immer, man müsste auch beschnitten sein. Ich behalte die Frage für mich. Sie passt nicht in die Runde.

Jimmy stellt den Weltempfänger auf ein Regal. "Lass uns ein bisschen rausgehen. Will dir meine Freunde vorstellen."

Wir nehmen den Aufzug und landen im … Heizungskeller. Haki, der Hausmeister ist ebenfalls Türke und hat nach und nach immer mehr türkische Mieter ins Haus gebracht. Dennoch sind die meisten der Bewohner Russen, denn Sheepshead Bay, ähnlich wie das angrenzende Brighton Beach, wird von Russen dominiert.

Doch der Heizungskeller ist fest in türkischer Hand. Oder besser gesagt in pan-türkischer Hand, denn die Türken hier kommen nicht nur aus der Türkei, sondern aus allen Ecken des ehemaligen Osmanischen Reiches: Rumänien, Bulgarien, Ukraine, Aserbeidschan, Turkmenistan. Ihre Verbindung ist die türkische Sprache. Obwohl in den Ländern verschiedene türkische Dialekte gesprochen werden, kann man sich ohne Probleme verständigen.

"Unser Heizungskeller ist eine Art türkisches Clubhaus", sagt Jimmy. "Ein paar Gartenstühle, ein Kühlschrank und Musik, mehr braucht es dazu eigentlich nicht."

Die nackten Betonwände fallen irgendwann nicht mehr auf, denn die ausgelassene Runde erzählt sich bei Raki und Bier Abenteuer aus aller Welt. Jimmy genießt die familiäre Atmosphäre. Außerdem kann er hier trinken. Zu Hause rührt er keinen Alkohol an.

Raki und Bier

Ständig kommen neue Typen rein, bringen türkische Leckereien und Getränke mit. Natürlich ist der Heizungskeller eine reine Männerangelegenheit. Undenkbar, dass hier eine der türkischen Ehefrauen auftauchen würde.

Ich sage, dass ich aus Berlin komme und dort sogar ein paar Worte Türkisch aufgeschnappt habe. Zum allgemeinen Erstaunen weiß ich, was otuz-bir bedeutet. Otuz-bir heißt wörtlich einfach nur "31", hat aber auch noch schlüpfrige Bedeutung, die in einer türkischen Männerrunde ein garantierter Lacherfolg ist. Sie können alle kaum fassen, dass ich den Bingo-Witz kenne, bei dem die Gewinn-Nummer ausgerechnet otuz-bir ist.

Im Radio läuft ein türkischer Hit, und einige der Männer singen mit. Ich bin schon etwas betrunken. Bier und Raki, Raki und Bier. Eine ziemlich potente Mischung. Mir geht Jimmys hübsche Tochter nicht aus dem Kopf.

"Wie ist das eigentlich mit der Beschneidung?"

"Beschneidung?"

"Ja, ein echter Muslim muss doch beschnitten sein, oder?"

Jimmy nickt.

"Also nicht einfach nur der Satz …"

Jimmy nimmt einen Schluck Raki. "Nein. Der Imam checkt dich durch. Der will Beweise sehen, dass du es ernst meinst."

"Tut das weh mit der Schnippelei?"

"Ich war ja noch ein Kind und kann mich kaum dran erinnern", sagt Jimmy. "Aber ich kenne einen Fall, ein erwachsener Konvertit, der konnte dann zwei Wochen lang nicht laufen …"

5. GELIEBTE MUMPIES – Dick sein ist schön: auf Jamaika

"Gut, ich bin ein schlanker Mann," sagt Charles, "aber ich mag einfach dicke Frauen. Ich mag sie fleischig, kräftig mit einem großen Hinterteil, verstehst du? Das turnt mich total an. Also eine dünne Frau hat absolut keine Chance bei mir."