CADRES, CADRAGE ET CAMÉRA

La caméra est l’outil essentiel du langage cinématographique. Grâce à celle-ci, le cadrage devient le tout premier vecteur de ce langage. Intimement lié aux notions de champ/hors-champ, place de la caméra, valeur de plan, et autres angles de prise de vue, le cadrage – et donc le cadre de l’image – est le principe essentiel et fondamental par lequel le cinéaste va pouvoir s’exprimer.

Un réalisateur comme Andreï Tarkovski, metteur en scène obsessionnel du cadre parfait, a jalonné son entière filmographie de plans rigoureusement cadrés. Lorsqu’on regarde ses films, force est de constater à quel point chaque composante interne du cadre (les comédiens, les objets, la lumière, les lignes, les mouvements…) y trouve sa place de manière optimale. Les exemples existent par centaines dans sa filmographie, chaque plan pouvant être examiné à la loupe, qu’il s’agisse de plans fixes ou en mouvement mais de durée normale, comme dans Solaris (1972) ou Stalker (1979), ou au contraire de longs plans séquences comme dans Le Sacrifice (1986). À chaque fois, le cadre de début, le cadre de fin, les mouvements de caméra, voire même les recadrages éventuels, sont accomplis avec une maestria incroyable, au millimètre près et selon les indications du maître. On est ici plus proche de la vision d’un peintre ou d’un photographe qui aurait le temps de composer son cadre, plutôt que de celle du réalisateur qui souvent, pressé par le temps et les impératifs de production, finit malheureusement par lâcher du lest sur ses ambitions picturales et graphiques. Chez Tarkovski, chaque plan est construit de manière rigoureusement parfaite et sans aucune concession.

3.1. Le cadre, le champ et le hors-champ

Le cadre est l’espace délimité par la fenêtre de la caméra et par lequel entre la lumière qui va impressionner la pellicule. Physiquement, les limites du cadre sont celles de l’image.

Théoriquement, il existerait deux conceptions différentes du cadre et donc deux grandes « familles » de cinéastes :

– Le cadre est une fenêtre et le réalisateur cherche le meilleur angle pour son cadre, y compris lorsqu’il est en mouvement. Il s’agit dans ce cas-là du cadrage de la mise en scène. Sur le tournage, chronologiquement, cette approche se traduit dans un premier temps par la mise en espace des comédiens ainsi que par le réglage de leurs déplacements et de leurs regards puis, dans un deuxième temps, par le positionnement de la caméra (y compris dans ses déplacements éventuels) en fonction de la place de chacun des protagonistes et de ce que le réalisateur désire montrer (ou non).

– Le cadre est un encadrement et le réalisateur fait sa mise en place à l’intérieur d’un cadre, y compris lorsqu’il est en mouvement. Sur le tournage, chronologiquement, cette approche se traduit dans un premier temps par un placement succinct des comédiens dans l’espace, dans un deuxième temps par le réglage du cadre et des éventuels mouvements de caméra et enfin, dans un troisième temps, par le positionnement exact des comédiens et l’ajustement très précis de leurs déplacements et regards en fonction de la caméra.

Ces deux conceptions sont évidemment théoriques et finissent toujours par se côtoyer, en fonction des contraintes de lieu, d’accessoires et/ou de trucages, dans un même film.

La fraction d’espace se situant à l’intérieur du cadre de l’image est appelée champ. Tout ce qui n’est pas dans le cadre est qualifié de hors-champ. Le hors-champ est tout ce qui peut être suggéré (par un regard, un son, une ombre…) et que le spectateur peut imaginer aisément.

Mikhaïl Kalatozov et son directeur de la photographie Sergueï Ouroussevski sont des habitués des plans complexes où inévitablement le hors-champ prend une place prépondérante.

Dans le sublime Soy Cuba (1964), un plan séquence de plus de 3 minutes nous emmène du toit d’un immeuble jusqu’au fond d’une piscine, plusieurs étages plus bas. Ce plan majestueux débute sur le toit-terrasse d’un gratte-ciel où trois musiciens cubains pleins d’énergie sont filmés au grand-angle. Après quelques secondes, la caméra les laisse s’échapper par la droite et ils finissent par sortir totalement du cadre alors que leur musique, toujours présente, signifie au spectateur qu’ils sont toujours là, mais hors-champ. Puis la caméra, glissant au milieu d’un défilé de mannequins, vient cadrer un commentateur, micro à la main. Les jeunes femmes passent hors-champ, mais nous « sentons » toujours leur présence. Ensuite, presque comme s’il s’agissait du regard du commentateur, la caméra descend dans ce que l’on suppose être un ascenseur à ciel ouvert, découvrant ainsi un panorama étonnant. À perte de vue, s’étend la ville et, au pied de « notre » immeuble, un complexe hôtelier avec piscine. Soudain, des applaudissements retentissent nous indiquant que, hors-champ (vraisemblablement en contrebas), se trouve une foule enjouée. Foule que nous découvrons sans tarder et qui passe donc dans le champ. Les regards, tournés vers le haut, nous signifient que les mannequins vus une minute plus tôt sont toujours là, défilant hors-champ. Puis, arrivant au niveau de la piscine, le champ de la caméra balaye la foule des nombreuses personnes présentes, sirotant un verre ou jouant aux cartes.

Tout ce que nous avons vu depuis le début est passé hors-champ, mais grâce à cette astuce, et alors même que nous n’entendons plus les applaudissements, nous sentons la présence immense des gens un peu partout.

Enfin, la caméra suit une jeune femme qui se dirige vers la piscine. Elle entre avec elle dans l’eau puis plonge sous la surface, découvrant les autres nageurs. Le travail sur la bande son (le morceau censé être joué par le groupe vu au début) nous fait entendre la musique comme si nous la percevions justement à travers l’eau de la piscine. Ce filtrage sonore, rappelant au spectateur la présence des musiciens, est l’ultime touche du réalisateur pour asseoir la crédibilité de sa mise en scène.

Si le suspense se traduit le plus souvent à l’écran par le montage alterné de deux séquences1, il est évident que le hors-champ prend ici toute son importance dans la relation personnage/spectateur. Dans Retour vers le futur (1985), Robert Zemeckis a joué pleinement sur ce ressort lors de la scène du bal où Marty (Michael J. Fox) a pris la place du guitariste. Le postulat de départ est simple : alors que nous sommes dans le passé, si les parents de Marty n’arrivent pas à sortir ensemble lors de cette soirée, Marty lui-même ne verra jamais le jour et disparaîtra donc à tout jamais. Afin de mettre une sorte d’horloge dans cette séquence, on a utilisé un référent temporel : sur une photo que Marty a coincée sur le manche de sa guitare pour ne pas la lâcher des yeux, les protagonistes (Marty, son frère et sa sœur) disparaissent au fur et à mesure que la possibilité d’une rencontre entre les parents s’amenuise. La séquence alternera ainsi entre des plans du couple en train de danser ou non, des plans de Marty jouant de la guitare ou regardant la photo et des gros plans de la photo sur laquelle Marty disparaît progressivement.

Avec le montage alterné, à chaque fois que la caméra montre autre chose que la photo, on ne peut s’empêcher de se demander où en est la disparition, qui dans ce cas-là est d’ailleurs plus souvent hors-champ que dans le champ – une astuce qui contribue ici fortement à l’établissement d’un suspense notable.

Il y a une énorme tension également dans Drive (2011) de Nicolas Winding Refn avec la séquence de voiture qui suit immédiatement le braquage du début. Alors que le conducteur (Ryan Gosling) essaie de ne pas se faire repérer par les agents de police dont il reçoit en permanence les conversations sur sa radio, il se retrouve à rouler sur le pont de la septième rue à Los Angeles, avec en face de lui l’hélicoptère qui est à ses trousses et dont on aperçoit vaguement la silhouette et le faisceau du projecteur avant. Au moment où il se sait repéré, le conducteur accélère. Très rapidement, l’hélico passe alors hors-champ. Seuls indices attestant de sa présence : le bruit des pales (sur 2 plans extérieurs à la voiture) et le rond de lumière du projecteur (sur 3 plans). Puis plus rien. La fin de la séquence sera vue uniquement de l’intérieur de la voiture : Ryan Gosling s’arrête sous le pont, recule et attend, silencieux. Soudain, le bruit de l’hélico se fait à nouveau de plus en plus présent, un rond de lumière passe tout près de la Chevrolet Impala. Le faisceau semble scruter la nuit pendant encore un long moment tout en s’éloignant, puis le bruit décline lentement.

La tension extrême mais maîtrisée (à l’image du conducteur) qui émane de cette courte séquence d’une minute repose principalement sur l’utilisation du hors-champ. C’est parce qu’on sait l’hélicoptère omniprésent sans jamais le voir qu’on est tendu, accroché à son siège, dans l’attente de la résolution du problème. Le découpage, qui choisit de laisser pour l’essentiel la caméra à l’intérieur de l’habitacle, et le montage virtuose font le reste.

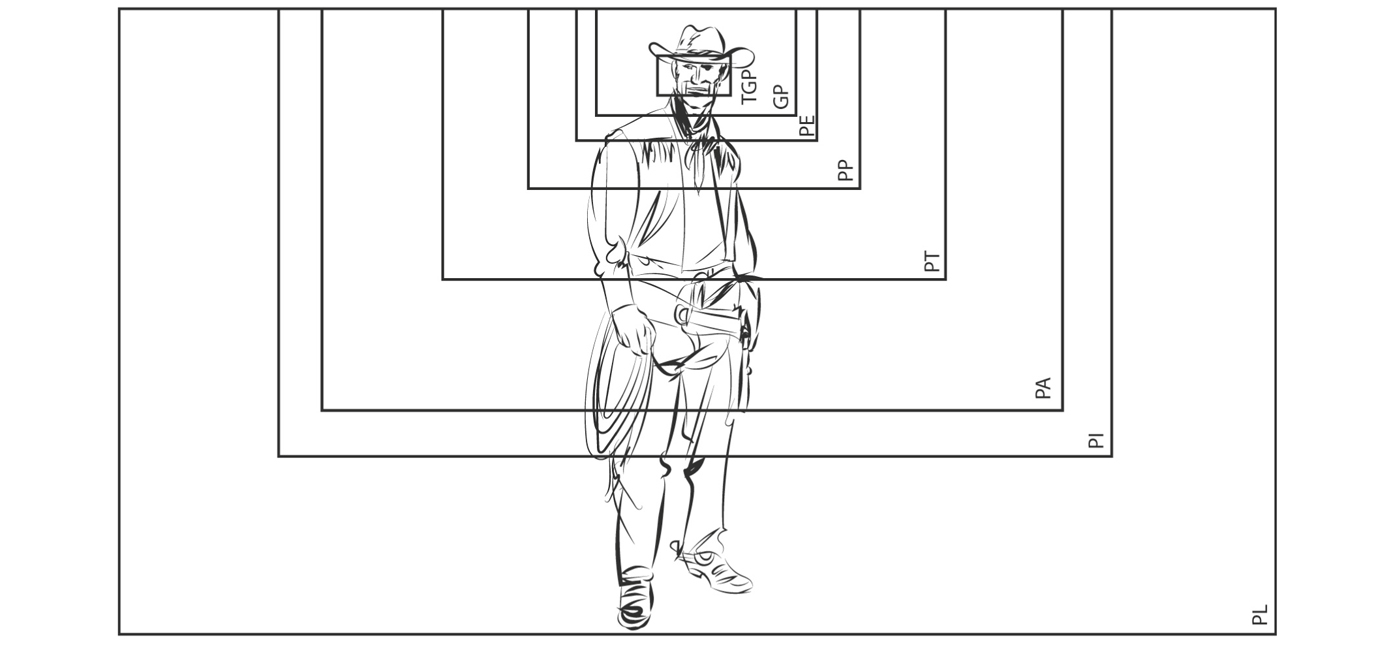

Outre les plans que l’on désigne par des parties du corps (plan épaules, plan poitrine, plan taille, plan pieds…) indiquant la limite basse du cadre, il existe d’autres dénominations de cadrage.

Le plan d’ensemble (ou plan général – fig. 10) sert généralement à désigner le cadrage le plus large qu’on peut avoir d’une scène (plan de la totalité d’une pièce, d’une foule sur une place, d’un vaste paysage…).

Un peu plus restreint que le plan d’ensemble, le plan large (PL) est plutôt resserré sur les protagonistes et le décor principal où se situe l’action.

Resserré sur une partie de la scène et centré uniquement sur les personnages, le plan moyen (PM) ne tient pas spécialement compte du décor.

Dans un plan serré (PS) ou plan rapproché, les personnages peuvent être plusieurs, et au moins en plan américain, voire même en plan taille.

Les plans moyen et serré ainsi que les gros ou très gros plans sont des termes également utilisés pour les objets.

La limite basse du plan italien (PI) se situe au niveau du genou.

Le plan américain (PA – fig. 11) s’arrête à mi-cuisse. À l’origine, dans le cinéma américain, la limite était donnée par l’extrémité du colt pendu à la ceinture (et qui arrivait donc à mi-cuisse).

Avec un gros plan (GP), le personnage est cadré à la limite des épaules, ou ne prend en compte qu’une partie du corps (GP de main, GP de pied, GP de nuque, etc).

Le très gros plan (TGP) ne prend en compte qu’une partie spécifique du visage ou du corps (les yeux, le nez et la bouche, une main…) ou même un détail qu’il est difficile de voir correctement dans un plan plus large (un grain de beauté, une cicatrice, un tatouage…).

ATTENTION

La dénomination d’un plan peut parfois porter à controverse. Par exemple, le plan d’un paysage immense dans lequel entre, au premier plan, un personnage coupé au niveau des cuisses est-il un plan d’ensemble ou un plan américain ? Lors de la rédaction du découpage technique, il conviendra donc d’être précis dans la description de chaque plan. Ainsi dans l’exemple, la dénomination peut être la suivante : plan d’ensemble du paysage avec un homme entrant en plan américain.

Dans Cris et chuchotements (1972), Ingmar Bergman a réalisé ce type de plan, où les valeurs changent souvent sans que la caméra ne se déplace, et où seuls quelques panoramiques permettent de recadrer l’action au moment opportun. Il s’agit d’un plan séquence de plus de 2 minutes, qui débute en plan moyen sur Maria (Liv Ullmann) assise au salon dans un fauteuil. Puis un panoramique vers la gauche permet de découvrir, en plan large, le fond de la pièce d’où arrive Anna (Kari Sylwan) avec une lampe. On suit la servante en panoramique gauche/droite, retrouvant ainsi Maria en plan moyen qui se lève de son fauteuil et vient se positionner tout près de la caméra en gros plan. Léger recadrage vers la gauche lorsqu’Anna arrive derrière elle. Elles écoutent le vent, puis Maria sort du cadre et son gros plan fait place au gros plan d’Anna. Nouveau panoramique vers la droite lorsqu’Anna rejoint Maria près du fauteuil. Alors que Maria s’éloigne et sort du champ par la droite, la servante, en plan américain, baisse la lumière puis s’assoit pour tricoter. Un temps. Puis en off, s’élève la voix d’Agnès qui appelle Anna. Celle-ci tourne la tête vers la gauche du cadre, se lève et se dirige vers la chambre de la malade. Panoramique pour la suivre, elle passe en gros plan devant la caméra puis s’éloigne pour s’approcher du lit, et nous découvrons un plan large de la chambre, cadre final de ce long plan séquence.

On le voit ici, alors même que la caméra n’a fait que panoter2 simplement sur son axe, un seul plan tourné ne veut pas dire une seule grosseur de plan. La valeur sur les personnages a changé six ou sept fois, au gré de leurs déplacements, permettant ainsi à la mise en scène de prendre toute sa dimension dramatique. Le cadre varie souvent, semblant glisser doucement dans cette atmosphère feutrée de la nuit où seuls les gémissements du vent et d’Agnès viennent rappeler que la vie n’est pas aussi douce qu’il y paraît.

Pour ce genre de scène, Ingmar Bergman avait a priori le choix entre trois grands principes de tournage :

– tourner un seul plan suffisamment large pour laisser les comédiens jouer à l’intérieur, le spectateur faisant lui-même son propre découpage (peu intéressant cinématographiquement puisqu’on est, pour cette configuration, pas très loin du théâtre) ;

– découper la scène en plusieurs plans de différentes grosseurs et les monter ensuite dans la continuité (réalisation très classique d’une scène à plusieurs comédiens et déplacements) ;

être au plus près des comédiens tout en préservant leur liberté de déplacement et la continuité de jeu, en occupant tout l’espace, y compris dans la profondeur.

Le cinéaste suédois a choisi la dernière possibilité, évidemment la plus apte à faire passer ses objectifs de mise en scène.

Un de ceux qui a le plus utilisé ce genre de plan à dénomination multiple est certainement Sergio Leone. Pour exemple, le tout premier plan de Le Bon, la Brute et le Truand (1966) est un plan extrêmement large d’un paysage aride et montagneux. Après une ouverture au noir, entre, gauche cadre, la tête en très gros plan (coupée au niveau du menton) d’un homme avec un chapeau sur la tête. L’effet est d’autant plus saisissant que, scrutant l’horizon, le spectateur ne s’attend absolument pas à ce genre d’entrée de champ directe. Et même encore aujourd’hui, alors que nous sommes pourtant habitués à d’incroyables prouesses visuelles, ce plan fonctionne à merveille.

Toute la filmographie du maître italien foisonne d’ailleurs de ce genre de plans à dénomination variable et surprises jubilatoires.

Paul Verhoeven qui est plutôt du style « un plan/une valeur », et à découper beaucoup, a réalisé trois plans à valeurs variables dans une séquence emblématique de Starship Troopers (1997) : l’arrivée de l’infanterie sur la planète P.

Alors que les hommes viennent de se faire attaquer par un parasite volant, Rico (Casper Van Dien), fraîchement nommé sergent, prend la tête de la compagnie. Le plan qui suit immédiatement sa nomination est un mouvement de grue commençant en plan taille sur le jeune militaire. Puis, alors que les hommes se mettent en marche, la caméra suit Rico en reculant et en panotant vers la droite puis elle s’élève dans les airs, découvrant au fond, par un plan d’ensemble de la vallée, le fort du général Owen.

On retrouve exactement le même genre de plan quelques secondes plus tard, lorsque la troupe entre dans le fort : plan moyen sur la porte d’entrée vue de l’intérieur avec trois militaires en pied, puis la caméra recule et un mouvement de grue s’élevant dans les airs permet de découvrir en plan large le massacre qui a eu lieu dans l’enceinte même du fort.

Quatre minutes plus tard, nouveau plan de grue. Alors que l’alerte aux parasites vient d’être donnée, les militaires se ruent en masse sur les hauteurs du fort afin de défendre la place : la caméra, réglée au début en plan serré sur quelques soldats, se met à suivre le mouvement général, s’élevant pour accompagner les hommes sur leurs positions. Puis, continuant son mouvement ascendant, elle révèle de l’autre côté des remparts d’acier, dans un incroyable plan d’ensemble de la vallée, des centaines de milliers de parasites grouillant, affluant de tous côtés.

À chaque fois, avec ces mouvements qui débutent au plus près des hommes, Verhoeven nous donne la possibilité de découvrir les mêmes choses que ses personnages, presque en même temps qu’eux. Une manière habile de soutenir l’attention des spectateurs, en construisant une sorte de suspense sur quelques secondes. Tout cela dans une progression constante de la dramaturgie, le dernier de ces trois plans faisant basculer l’histoire vers une autre séquence, celle de l’attaque des parasites.

3.3. Les plans dans l’image

Pour un cadrage donné, il existe plusieurs plans dans la profondeur, identifiés selon leur situation par rapport au sujet principal.

Le premier plan est la partie de la scène nette qui se passe relativement proche de la caméra et qui concerne généralement l’action principale. À ne pas confondre avec l’amorce qui, elle, est souvent floue.

Le second plan est la partie de la scène moins proche de la caméra que le premier plan, mais qui peut également concerner l’action principale. Ici, le terme de « second plan » ne signifie pas de « second ordre », et détermine bien la place d’une action dans l’espace et dans la profondeur du plan.

L’arrière-plan concerne tout ce qui se passe au fond de la scène, derrière l’action principale, comme une toile de fond.

L’avant-plan est ce qui se trouve au plus près de la caméra, c’est-à-dire encore plus proche que le premier plan et qui ne concerne généralement pas l’action principale mais qui peut interagir avec elle. L’avant-plan peut parfois se confondre avec une amorce.

À la fin du Garde du corps (1961) d’Akira Kurosawa, juste avant la bagarre finale, on peut voir un plan étonnant où la valeur des plans dans l’image semble changer en fonction de l’action. Voici son évolution :

Au début, le plan large et fixe du village est composé ainsi : à droite au premier plan, deux des sbires du gang de Seibei jouent aux dominos ; en arrière-plan, au centre et très au fond, à plusieurs dizaines de mètres, Sanjuro (Toshiro Mifune) attend, sabre à la ceinture. En plus, dans l’angle supérieur gauche, en avant-plan, pend un pied au bout d’une jambe (on comprendra juste après qu’il s’agit de Gonji [Eijirô Tono] qui a été attaché en hauteur, les mains dans le dos, les pieds ballants).

Puis les deux sbires, apercevant Sanjuro, se lèvent et courent dans une maison (à gauche). À ce moment-là, la caméra, pour les suivre dans leur déplacement, s’élève en travelling et vient cadrer Gonji en plan serré. Derrière lui, en arrière-plan donc, les deux autres disparaissent, sortant du champ par la gauche. Resté seul, Gonji passe logiquement au premier plan (dans le mouvement, Sanjuro, lui, est sorti du cadre).

Enfin les deux autres, accompagnés de plusieurs de leurs camarades de combat et entrant à nouveau dans le cadre par où ils en sont sortis, prennent la place centrale (leur action est à ce moment-là la principale, la caméra les suivant en panoramique) tandis que Gonji, en avant-plan cette fois-ci, devient une amorce importante. Au fond, Sanjuro reprend sa place d’arrière-plan. Chaque protagoniste est maintenant dans ses marques, le combat peut enfin avoir lieu.

Cela pourrait être une lecture basique de ce plan, mais ce serait ignorer les détails de l’histoire. En effet, si l’on revient quelques minutes en arrière dans le film, on comprend que si Sanjuro est venu combattre c’est essentiellement parce que Gonji a été fait prisonnier. Gonji, élément central de cette scène, est donc au premier plan du début à la fin et ses pieds pendouillant en ouverture de séquence ne sont pas une amorce (et donc un avant-plan) mais bien plutôt le premier plan. Les deux sbires n’étant finalement qu’au second plan, coincés entre Gonji et Sanjuro. On peut aisément imaginer Kurosawa cherchant le meilleur axe pour sa caméra, dans le but de trouver la manière la plus efficace et la plus cinématographique possible de poser, en moins d’une minute, les bases et les enjeux du combat final.

On touche ici à une notion particulièrement importante pour un réalisateur, à savoir celle du point de vue, matérialisé sur le tournage de manière extrêmement concrète par l’endroit précis où le cinéaste décide de poser sa caméra3.

Dans le premier tiers de The Shooting (1966 – fig. 13), le réalisateur, Monte Hellman, a construit un plan tout en profondeur dans lequel différents niveaux de lecture se superposent. La scène de ce western américain se déroule entièrement autour de la tombe de Leyland Drum, tué quelques jours plus tôt par un inconnu. Le plan, de plus d’une minute, combine plusieurs panoramiques permettant de varier les cadrages successifs. Outre la tombe, les intervenants sont Coley Boyard (Will Hutchins) qui a enterré son camarade, Willet Gashade (Warren Oates), un ami des deux autres qui n’était pas là lors du meurtre, et enfin une femme mystérieuse, de nom inconnu (Milly Perkins), qui vient d’arriver. Celle-ci leur demande s’ils veulent bien l’escorter jusqu’à une ville proche contre une grosse somme d’argent.

Au début de la scène, à droite au premier plan, on découvre une amorce de la base de la planche tombale plantée dans le sol ; et au second plan, les pieds de la jeune femme. Une voix off, celle de Coley Boyard, explique qu’il a fait de son mieux pour enterrer son vieux camarade alors que son autre ami (le frère de Willet) s’était enfui. Pendant ce temps, la caméra a d’abord panoté vers le haut afin de cadrer la femme en plan américain, puis elle a panoté vers la droite (en profitant du déplacement de la femme) jusqu’à découvrir Coley accroupi face à la tombe. Lorsque le plan devient fixe, on a toujours au premier plan la planche tombale (qui, positionnée exactement au milieu de l’image, sépare celle-ci en deux parties égales) et au second plan, à gauche la femme et à droite Coley. Et tout à fait au fond, en arrière-plan (et dans la partie de droite), Gashade qui se retourne et vient vers nous (son déplacement étant en partie masqué par la planche). Ici vient donc de se jouer le premier acte – explicatif – de ce plan séquence : un homme a été enterré par son ami et celui-ci s’est retrouvé seul. La planche, qui est au premier plan, focalise bien à ce moment-là toute l’action (ou plutôt le dialogue) sur elle.

Puis on passe au deuxième acte. Alors que la femme sort du cadre, Gashade réapparaît à gauche de la planche, et prend naturellement la place de la femme, au second plan. À ce moment-là, la tombe devient moins importante (on ne parle plus du mort mais de la jeune femme) et retrouve une place d’amorce à droite en avant-plan. Puis Coley apparaît par la droite et passe ainsi au premier plan. La caméra n’ayant pas bougé on ne voit pas le haut de son corps, le cadre s’arrêtant sous sa poitrine. Les deux hommes parlent de l’argent que la femme leur propose et la caméra panote vers le haut lorsque Gashade se rapproche de la tombe. Fin du deuxième acte.

Dernier et troisième acte : les quatre amis sont à nouveau réunis. Les deux vivants, devant la tombe du troisième, évoquent le problème rencontré par le quatrième qui s’est enfui. Et cette fois-ci, tous sont au premier plan.

La planche tombale, qui a changé trois fois de statut en quelques secondes, est en fait le pivot de la scène, l’homme qu’elle représente (Leyland Drum) devenant ainsi le symbole de la quête qui va se matérialiser tout au long du film. Les autres personnages changent sans cesse de position dans l’image et ce, en fonction de l’importance de leurs propos dans le dialogue en cours. Avec une mention spéciale pour Willet Gashade qui, de l’arrière-plan, arrive progressivement au premier plan – une certaine métaphore de son parcours futur en forme de quête durant une traversée du désert, au sens propre comme au figuré, qui va s’avérer des plus ardues.

Lorsque le visiteur (Pavel Liska), dans Muukalainen4 (2008) du Finlandais Jukka-Pekka Valkeapää, se rend dans la forêt, on découvre à la faveur d’un plan large que l’enfant (Vitali Bobrov) l’a suivi et l’observe de loin. Ce plan, d’une dizaine de secondes, semble tout d’abord n’être occupé que par l’adulte : au premier plan un tronc d’arbre couché et en arrière-plan l’homme qui marche, traversant le cadre de gauche à droite dans la continuité des plans précédents. C’est lorsque l’enfant se redresse légèrement qu’on comprend qu’il était dissimulé tel un caméléon (la couleur de ses cheveux se confondant avec l’écorce des arbres), au second plan.

On voit bien dans cette séquence que la place dans l’espace n’a aucun rapport avec l’importance de chacune des actions. La marche du visiteur, alors même qu’elle est, au début, le centre de l’action, se situe entièrement au fond, donc en arrière-plan. Le jeu de cache-cache du jeune garçon, en revanche, est toujours en second plan.

L’importance donnée à chacun est plutôt soulignée ici par le point qui, sur l’homme au début, passe ensuite sur l’enfant.

L’amorce est une petite partie d’un objet ou d’un personnage, en bord de cadre, très proche de la caméra et souvent floue5. L’amorce est toujours en avant-plan.

Dans les champs-contrechamps, où elle est souvent utilisée, l’amorce permet d’ajouter à l’impression de réalité ou de fixer davantage les personnages dans l’espace (dans ce cas précis, l’amorce d’épaule ou de tête est souvent floue, le point étant sur le personnage de face).

Même si dans La Beauté du diable René Clair utilise très peu les amorces, le réalisateur aura recours à celles-ci en début de film, pour la scène cruciale où Méphistophélès (d’abord jeune – Gérard Philippe – puis vieux – Michel Simon) apparaît pour la première fois devant le Professeur Faust (Michel Simon). Le jeu avec les doubles6, lié aux diverses apparitions de Méphistophélès aux deux bouts de la pièce, justifie à lui seul l’utilisation de ces amorces. Cela permet de fixer dans l’espace chaque personnage, sans risquer de perdre le spectateur.

La première amorce de Faust se situe dans le seul plan où l’on voit Méphistophélès jeune (Gérard Philippe, donc) : tandis que Faust vient de jeter un livre orné d’une croix sur Méphistophélès vieux, un rire retentit dans son dos. Alors qu’il se retourne, Faust découvre Méphistophélès qui a pris l’apparence d’un de ses élèves. Dans ce plan large, on voit au fond Méphistophélès (Gérard Philippe) net, accoudé à un meuble et au premier plan, et floue, en amorce, la silhouette de Faust qui se découpe. Faust devient ainsi le pivot de la scène puisqu’il se trouve au milieu de la pièce et donc, par la même occasion, juste entre les deux places successives de Méphistophélès.

Quelques secondes plus tard Faust, en plan américain, s’assied dans son fauteuil alors que Méphistophélès, à nouveau apparu à l’autre bout de la pièce, lui fait une proposition (en off) : « Je puis te donner une nouvelle vie pour jouir de mes bienfaits. » Tandis que Faust lui répond « Et que me demanderas-tu en échange ? », la caméra recule le long d’une table encombrée de livres jusqu’à le montrer en plan moyen. Alors que la caméra s’arrête, on voit, simultanément à la réponse de Méphistophélès (toujours en off : « Au bas de ce pacte une petite signature, écrite avec ton sang ! »), se dérouler en amorce gauche le fameux parchemin sur lequel se trouve consigné le pacte. Après être passé par un plan de face de Méphistophélès parlant à Faust, qui lui est en amorce droite, toujours assis sur son fauteuil et bien entendu flou (le point est sur Méphistophélès), René Clair revient à un plan de Faust légèrement plus large que le cadre de fin du travelling précédent. Dans ce plan, on peut voir au fond Faust net, et en premier plan à gauche une amorce conséquente de Méphistophélès tenant le pacte déroulé.

Même si l’amorce a, dans cette séquence, une utilité évidente dans le jeu du champ-contrechamp (afin de fixer clairement, comme on l’a dit, chaque personnage dans l’espace de la pièce), le réalisateur n’en a pas abusé. Pourtant, il aurait été tentant pour le réalisateur de faire jouer « les deux » Michel Simon dans un même plan !7

Tout au long d’Ipcress, danger immédiat (1965) de Sidney J. Furie, on trouve un très grand nombre de plans avec amorces, surtout en intérieur. Ce sont [par ordre d’apparition] des amorces de verre de vin, bouilloire, dossier de chaise, abat-jour, épaule, poche de costume, nuque, bras, corbeille, bureau, main, téléphone, rideau, blouses, ampoule, jambes, revolver, etc. ; l’intention étant simple : enfermer les personnages dans un décor avec ses limites, afin de donner une ambiance quelque peu claustrophobe.

Chez les frères hongkongais Oxide et Danny Pang, l’utilisation des amorces est assez courante, mais dans The Eye 28 (2004 – fig. 14) elle est omniprésente. Que ce soit traditionnellement avec les champs-contrechamps ou dans de nombreuses autres configurations (gros plans et très gros plans fixes en longue focale, travellings latéraux, verticaux ou circulaires, plans dans des miroirs, plongées ou plans au ras du sol…), les amorces sont toujours extrêmement floues, permettant ainsi de décliner de façon continue, et tout au long du film, la thématique visuelle mise en place autour des fantômes. Dès le début, ceux-ci sont passablement flous, indistincts. Et même s’ils « s’incarnent » de manière beaucoup plus précise lorsque Joey (Shu Qi), l’héroïne enceinte, prend réellement conscience de cette présence, le fait de ramener des zones de flou dans la majorité des plans laisse planer un doute. La moindre amorce d’objet, d’épaule, de tête ou de main, toujours floue, permet ainsi d’introduire de manière assez insidieuse une tension permanente, suggérant au spectateur que ces revenants sont (peut-être) partout et pas forcément là où on les attend. C’est en effet bien plus la texture des amorces due à leur proximité de l’objectif que les amorces elles-mêmes qui intéresse ici les deux réalisateurs.

En général, à l’intérieur d’une même image, un seul des plans est net (soit le premier plan, soit l’arrière-plan, par exemple). La mise au point pouvant éventuellement varier d’avant en arrière ou d’arrière en avant, en fonction de ce que l’on veut souligner. Il est en effet quasiment impossible d’avoir le point de quelques centimètres à l’infini, à moins de bénéficier d’une lumière incroyable ou d’objectifs ultraperformants9. En revanche, un filtre spécial (la bonnette Split Field) placé devant l’objectif permet de diviser le champ en deux parties, l’une avec le point très proche, l’autre avec le point beaucoup plus éloigné. Un réalisateur comme Brian De Palma en a fait d’ailleurs sa marque de fabrique, puisqu’il a largement utilisé cette bonnette dans pratiquement tous ses films.

Dans Carrie (1976), Brian De Palma utilisera au moins trois fois le Split Field. La première fois se situe vers le début du film, dans la maison familiale : alors qu’en arrière-plan, on voit Carrie rentrer chez elle, sa mère est au premier plan en train de coudre à la machine.

Un peu plus tard, dans la salle de classe, un plan fixe utilisé plusieurs fois dans le montage permet de voir au premier plan Tommy, le bellâtre du collège, très à l’aise, et au fond Carrie, passablement introvertie, baissant la tête. Ici, du reste, le trucage en direct avec ce filtre est bien visible puisqu’on peut voir où se situe la césure entre les deux valeurs, la bordure des cheveux du garçon, verticalement au milieu de l’image, étant totalement floue alors que son visage est parfaitement net.

Dans Pulsions (1980), De Palma l’utilise notamment lorsque Peter (Keith Gordon) calcule le temps que mettent les patients à sortir de chez le Dr Elliott. À ce moment, le chronomètre à droite au premier plan est net et quelques mètres en arrière-plan l’entrée (à gauche), l’est aussi.

Vingt-cinq ans plus tard, dans Le Dalhia noir (2007), il l’utilise toujours autant (au moins trois fois). Par exemple, lorsque Dwight « Bucky » Bleichert (Josh Hartnett) est en planque dans un parc et qu’il aperçoit la suspecte. Cette fois-ci, la bonnette est utilisée horizontalement : dans la moitié inférieure de l’écran, l’amorce du journal qu’il est en train de lire ; dans la moitié supérieure, la suspecte à plusieurs mètres de lui et qui ne se doute de rien. La frontière entre ces deux parties de l’image est là aussi bien visible, puisque le texte du journal a tendance à se dédoubler « au contact » de la ligne de partage. D’autant plus visible que le journal monte ou redescend légèrement lorsque Dwight a besoin de voir plus précisément la jeune femme, ou de se dissimuler.

3.5. Position normale de la caméra

La position normale de la caméra se situe approximativement entre 1,50 et 1,70 m du sol et correspond en gros à la vision humaine moyenne, globalement assez neutre.

Cette hauteur moyenne donne la sensation au spectateur que c’est lui qui voit, elle correspond à peu près à la vision que l’on a dans la vie courante. C’est souvent l’expression d’une normalité élémentaire et/ou consensuelle.

La Sortie des usines Lumière à Lyon

Pour la position normale de la caméra, il faut revenir aux origines du cinéma, là où tout a commencé. La Sortie des usines Lumière à Lyon (1895) des frères Lumière nous montre un plan relativement large de la porte de la fameuse usine, côté rue. Positionnée frontalement par rapport au sujet, la caméra se trouve être effectivement à hauteur d’homme. La raison en est simple : il fallait que l’opérateur (Louis Lumière en personne) puisse tourner aisément et le plus régulièrement possible la manivelle qui faisait avancer la pellicule. Pendant longtemps, la position prédominante de la caméra fut donc celle-ci.

Beaucoup de films à petit budget10 ont tendance à poser la caméra sur un pied, de façon très basique, juste à hauteur d’homme et à filmer des plans fixes ou des panoramiques simples. Le risque étant de glisser vers une sorte de non-cinéma ou de théâtre filmé, il faut alors au réalisateur une certaine dose de talent pour captiver son auditoire.

Éric Rohmer est certainement le cinéaste français le plus élémentaire dans sa façon d’utiliser une caméra. Sa filmographie est faite presque exclusivement de plans tournés à hauteur d’homme et dans Pauline à la plage (1983) par exemple, tous les plans, sans exception, sont tournés de cette façon. Parfois, pour ne pas perdre les comédiens, la caméra va légèrement piquer vers le sol lorsqu’ils sont assis, ou filmer en contre-plongée pour les voir monter un escalier. Mais rien de plus. Car pour Rohmer l’essentiel est ailleurs, la caméra ne semblant être là que pour enregistrer le plus neutralement possible l’expression du sentiment amoureux et la formidable dramaturgie qui en découle.

Comédies françaises

La majorité des plans composant certaines comédies françaises sont également des plans de ce type, l’accent étant plutôt mis sur l’action, le gag ou le bon mot, plutôt que sur la forme. Et même les champions du box-office comme Bienvenue chez les Ch’tis et Rien à déclarer de Dany Boon ou Camping de Fabien Oteniente ne dérogent pas à la règle.

Pour une plongée, la caméra est placée au-dessus du sujet, elle est donc dirigée vers le bas.

La plongée rabaisse les personnages, les enfonce, les rend plus petits, comme écrasés par la vie ou les événements. Elle accentue également l’effet de petitesse sur les personnages mauvais en les faisant paraître ridicules ou minables.

À la moitié de Citizen Kane (1941), devant un portrait gigantesque de lui-même, Charles Foster Kane fait un discours dans un théâtre, en vue des élections. L’homme, debout derrière un pupitre, est étonnamment et majoritairement filmé en plongée. Il semble ainsi comme écrasé par son image (au sens propre comme au figuré), jusque dans le plan de fin du discours où la caméra, placée sur un des balcons latéraux de la salle, filme dans une plongée vertigineuse un plan très large où Kane et ceux qui l’entourent semblent être de minuscules fourmis dominées par les (futurs) tourments de la politique.

Dans Foxy Brown (1974), Jack Hill a utilisé les plongées de façon tout à fait académique. Elles prennent ici leur véritable dimension parce qu’elles sont accolées immédiatement à des contre-plongées.

Trois séquences, toutes construites sur le même modèle simple (le champ-contrechamp), rythment le film de manière métronomique toutes les trente minutes environ. La première se situe donc à la fin du premier tiers : Foxy Brown (Pam Grier) est venue corriger son propre frère Link (Antonio Fargas), pour l’avoir trahie. Celui-ci, réduit à pas grand-chose, se retrouve acculé contre un mur de son studio, recroquevillé dans un coin, écrasé par un plan en plongée qui contraste grandement avec le plan en contre-plongée de l’impétueuse Foxy.

Un peu plus tard, fin du deuxième tiers (deuxième acte) : cette fois-ci, c’est Foxy Brown qui se retrouve sous la pression du plan en plongée. Capturée par les sbires de Katherine Wall (Kathryn Loder), elle a été allongée sur un matelas à même le sol, pieds et mains liés. Alors que la patronne de la drogue la regarde par au-dessus, dans un plan en contre-plongée serré, Foxy, en contrechamp, subit sa violence sans pouvoir faire quoi que ce soit.

Et finalement, fin du film et dernière séquence : Foxy vient de tirer sur Katherine Wall qui s’écroule, blessée au bras. Alors que la belle Foxy triomphe dans une combinaison en cuir moulant et dans un plan en contre-plongée, Mle Katherine souffre dans un plan en plongée, très similaire d’ailleurs dans son attitude et dans son cadrage au précédent de Foxy Brown souffrant. Juste retour des choses, la vengeance est consommée et la méchante est désormais à terre.

Le cinéma étant avant tout une affaire de point de vue, il est normal qu’un film qui parle de(s) Dieu(x) et des sciences comme Agora (2009 – fig. 15) d’Alejandro Amenábar11 regorge de plans en plongée dont certains sont tout à fait remarquables. Et dès le début, le ton est donné : le film s’ouvre par un panoramique sur le cosmos où l’on croise la Terre – si proche qu’elle n’entre pas complètement dans le cadre – puis la Lune, beaucoup plus petite. Si l’on considère que le regard porté sur la Terre est celui d’un observateur scrupuleux (un dieu qui scruterait ce qui se passe sur sa surface), ce plan peut être qualifié de plongée. En revanche, s’il est juste le plan d’un astre parmi tant d’autres (le regard d’un scientifique), alors il s’agit d’un plan normal d’une planète, qu’il soit large, moyen ou serré.

De manière tout à fait rigoureuse et mathématique, Amenábar utilisera trois fois dans son film cette figure de style du long plan séquence en plongée, descriptif et/ou scrutateur. Au début donc, comme on vient de le voir. Au milieu, avec un long et lent travelling plongeant sur la Terre pour arriver sur la bibliothèque d’Alexandrie pendant les funérailles de Théophile (Manuel Cauchi). Et à la toute fin, en fermeture du film, après la lapidation d’Hypatie (Rachel Weisz) avec, là aussi, un long et lent travelling arrière s’élevant dans les airs, jusque dans l’espace. À l’image de ce que le réalisateur nous a donné à voir tout au long du film, il est impossible ici de savoir s’il s’agit d’un regard divin ou d’un regard scientifique. Est-ce la science ou la religion qui détient la vérité ? À chacun, par ce qu’il a vu, de se faire son opinion et d’interpréter les images et l’histoire à sa manière.

Mais là où Alejandro Amenábar atteint au sublime, c’est lorsqu’il nous montre les affrontements entre païens et chrétiens suite aux provocations répétées de Théophile, patriarche12 d’Alexandrie, et des chrétiens justement. À chaque fois, les séquences sont annoncées par des plans vertigineux en plongée au-dessus des bâtiments. Ainsi le premier choc, après une demi-heure de film, nous montre des chrétiens s’enfuyant, poursuivis par des païens en furie, délogés de leurs lieux d’habitation ou de réunions, frappés à mort par des hommes devenus fous. Ces hommes, filmés de très haut en hélicoptère, font immanquablement penser à une armada d’insectes affolés et totalement désorientés.

Plongée totale (ou plongée verticale)

On parle de plongée totale lorsque la caméra est parfaitement et totalement à la verticale du sujet. Ce placement de caméra peut être assimilé à une vision divine.

Dans Diamants sur canapé (1961) de Blake Edwards, après que Holly (Audrey Hepburn) et Paul (George Peppard) se sont enfin embrassés devant la porte d’entrée de leur immeuble, on retrouve Paul endormi, seul dans son lit, dans un plan en plongée totale. A-t-il couché avec Holly ? On peut le supposer avec les plans suivants, alors qu’il ouvre les yeux et découvre sa chambre. Un peu plus loin, Blake Edwards utilise le même plan, cadré exactement de la même manière, mais cette fois-ci en plongée sur le lit de Holly. Celle-ci, effondrée d’avoir appris la mort de son frère, est en train de pleurer. Or c’est à ce moment-là que son nouveau prétendant (José Luis de Vilallonga) ouvre la porte de sa chambre…

Dans les deux cas, la plongée est clairement utilisée comme métaphore d’une vision divine, scrutatrice et pleine de jugement. Particulièrement pour le deuxième plan où le poids du destin semble une fois de plus peser lourdement sur le déroulement de la vie de Holly. Des plongées qui résonnent immanquablement avec la contre-plongée du début (voir fig. 16 p. 80), comme l’écho contrarié de parcours inversés.

Dans Le Dossier 51 (1978) de Michel Deville, certains documents des services secrets sont de petits films en noir et blanc tournés à l’insu des protagonistes. Ainsi, la maison du diplomate que l’on espionne à Luxembourg est vraisemblablement filmée d’un étage élevé d’un immeuble situé en face, juste de l’autre côté de la rue. En plongée totale sur l’avant de la maison et le jardinet sur rue, les plans sont larges ou serrés avec parfois des panoramiques ou des zooms. L’effet d’un œil espionnant des innocents est ici parfait : les personnages semblent minuscules, fragiles, comme écrasés par le poids d’une terrible machine.

Dans Agora, Amenábar va jusqu’au bout de ses visions divines en filmant une ultime fois les chrétiens détruisant méthodiquement tous les manuscrits de la bibliothèque d’Alexandrie. Ce sont des plans en plongée totale dans lesquels on voit de minuscules êtres s’agiter dans tous les sens pour amener sur des bûchers les parchemins païens. Habillés de noir et filmés en accéléré, les chrétiens font penser sans équivoque à une cohorte de fourmis13 accomplissant scrupuleusement leur devoir, sans état d’âme, comme une armée sous les ordres d’un général tout-puissant.

Pour une contre-plongée, la caméra est placée en dessous du sujet, elle est donc dirigée vers le haut.

La contre-plongée grandit les personnages, physiquement et moralement : les personnages « positifs » sont mis en valeur, les « mauvais » sont encore plus inquiétants. Elle exalte la force, l’autorité, la noblesse des sentiments aussi bien que l’orgueil, la prétention ou l’arrogance.

La séquence de Citizen Kane où Charles Foster Kane rédige sa profession de foi qui fera la une du premier numéro de l’Inquirer est, entre autres, composée d’un long plan séquence de près de 2 minutes en contre-plongée. Contre-plongée qui, à l’évidence, a été utilisée pour magnifier ce personnage de futur magnat de la presse. À tel point d’ailleurs qu’à ce plan succède en complète opposition un plan serré d’un de ses collaborateurs, Jedediah Leland (Joseph Cotten) qui, lui, est filmé en plongée (donc symboliquement écrasé par l’aura de son « patron »), la séquence se concluant superbement par un gros plan en contre-plongée de Kane. Un peu plus loin dans le film, après un échec aux élections, on retrouve Kane à son journal dans une longue séquence de près de 5 minutes (et de 3 plans seulement), filmée intégralement en contre-plongée. Le symbole est fort, et même s’il vient de perdre les élections pour le poste de gouverneur, le spectateur comprend que l’homme s’en sort grandi et que, désormais, il est prêt à négocier positivement un tournant important de sa vie.

Au tout début de la séquence d’ouverture de Diamants sur canapé, Holly (Audrey Hepburn) est filmée en forte contre-plongée, regardant la façade de chez Tiffany (fig. 16). Ici, et contrairement au plan écrasant (en totale plongée) de la dernière partie du film, Holly est à ce moment-là sublime. L’avenir semble lui appartenir et elle est au plus haut de son ambition. Lorsqu’on observe les deux plans (plongée et contre-plongée) successivement, on peut mesurer à quel point la position de la caméra est importante pour faire passer des émotions et des sensations. Mais les choses ne sont pas si simples. Et lorsqu’on y regarde de plus près, prenant seulement en considération le plan en contre-plongée, sorti de son contexte (à savoir, la totalité des plans de la séquence d’ouverture situés en aval et en amont de cette contre-plongée), on peut admettre sans erreur que dans cette image forte ce n’est pas Holly, mais bien le symbole de Tiffany qui est sublimé, écrasant du même coup la jeune femme. Un plan important qui semble résonner ici comme un avertissement.

De la même manière que les plongées d’Agora sont, pour un certain nombre, particulièrement remarquables, quelques contre-plongées sont également à noter. Beaucoup sont d’ailleurs construites comme une réponse aux plongées, elles en seraient en quelque sorte les contrechamps. Par exemple, le travelling circulaire sur Olympius (Richard Durden) faisant un discours : la contre-plongée est tellement prononcée qu’on voit au-dessus de lui le plafond peint de la bibliothèque, sur lequel sont représentés les dieux grecs. Ou encore, le travelling avant sur Hypathie qui, tête levée vers le ciel constellé d’étoiles, s’interroge sur la place de la terre au sein de l’univers. Ou un peu plus tard, un plan du soleil encadré par des drapeaux (en contre-plongée forcément) suivi immédiatement par un plan en plongée sur des fourmis se chauffant au soleil.

Et puis, pour finir, ce sera le dernier regard, terrible, d’Hypatie pour la voûte céleste qu’elle aperçoit à travers le plafond de ce qui a été la bibliothèque d’Alexandrie : un simple plan serré en contre-plongée sur un rond bleu, délimité par un trou circulaire dans le plafond. Comme une dernière métaphore de tous ses questionnements.

3.8. Plan débullé (ou plan cassé)

Le plan débullé est un plan « de travers », dont l’horizon est volontairement penché. Le terme débullé fait référence au niveau à bulle qui équipe les pieds de caméra et permet de cadrer de façon parfaitement horizontale.

Il s’agit d’une façon formelle d’introduire du décalage ou de l’étrangeté dans l’atmosphère d’une scène. Certains réalisateurs, comme Danny Boyle, en ont fait également une de leurs marques de fabrique.

Le Troisième homme (1949 – fig. 17) de Carol Reed est un des grands classiques où le plan débullé est omniprésent. Ici, il en existe deux niveaux de compréhension.

Au premier niveau, le spectateur ne connaît pas grand-chose à l’histoire. À ce moment-là, les plans cassés, qui arrivent très tôt dans le film, semblent instiller une atmosphère étrange de suspicion et de danger. Souvent appliqués à des personnages mystérieux, les plans débullés permettent d’alerter le spectateur et de soupçonner que quelque chose de louche se cache derrière les propos de tous. Contrairement au personnage principal, Holly Martins (Joseph Cotten), qui lui, enquêtant sur la mort de son ami Harry Lime (Orson Welles), ne semble pas comprendre toute la subtilité de la situation. Ainsi, au tout début, lorsque Martins sonne à la porte de son ami, le concierge de l’immeuble, perché sur un escabeau un étage au-dessus pour changer une lampe, lui répond en allemand dans un plan large débullé. Puis ce seront cinq autres plans, moyens cette fois-ci, toujours débullés. Nous, spectateurs, comprenons que ce personnage n’est pas très clair alors que Holly Martins ne le sait pas encore. Une variante : lorsque Martins s’apprête à entrer dans la loge d’Anna Schmidt (Alida Valli), l’ancienne compagne de Lime, c’est lui, cette fois, qui est filmé dans l’embrasure de la porte en plan cassé. Nous soupçonnons alors qu’il va mettre les pieds dans une histoire compliquée…

Au deuxième niveau de lecture, le spectateur connaît assez bien l’histoire et sait que les plans cassés symbolisent le mensonge. À ce moment-là, à chaque fois qu’un personnage est filmé de cette manière, le spectateur sait que celui-ci ment. Il possède ainsi une avance certaine sur Martins et sur la compréhension des faits. Jusqu’au(x) plan(s) emblématique(s) du porche d’un immeuble où l’on voit un chat, entre deux pieds dépassant de l’ombre. Ces plans, extrêmement débullés, vont finir par révéler le véritable instigateur de toute la machination, à savoir Harry Lime bien vivant. Il est celui par lequel est arrivé le mensonge, il est le mensonge incarné. Presque la faute suprême. Une faute si terrible qu’elle finira par se retourner contre lui et le poursuivre jusque dans cette scène célèbre de la fin : alors que Harry Lime est pourchassé par la police dans les égouts de Vienne, des plans débullés vont s’immiscer inexorablement dans sa fuite, pour finalement avoir raison de lui.

À NOTER

Le Troisième homme emprunte beaucoup à l’expressionnisme allemand (ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le film se déroule à Vienne) et spécialement à deux de ses docteurs : Le Cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene (1920), dont les décors aux perspectives fausses et penchées annonçaient les plans débullés de tout le cinéma moderne, et le Docteur Mabuse de Fritz Lang (1922) avec ses lumières particulièrement marquées.

Ipcress, danger immédiat, dont le langage formel est extrêmement poussé, recèle de nombreux plans débullés. Le réalisateur, Sidney J. Furie, les utilise principalement lors des scènes où Harry Palmer (Michael Caine) et Jean (Sue Lloyd), jeune agent qu’il essaie de séduire, se trouvent réunis. Les plans les plus cassés sont certainement ceux de la rencontre, lorsque Palmer fait la connaissance de la jeune femme lors d’une réunion, puis lorsqu’il se retrouve seul avec elle dans l’intimité de son appartement ; ces cadrages spéciaux soulignant ainsi une intrusion passablement inhabituelle dans la vie de Harry Palmer. À tel point d’ailleurs qu’une fois la rencontre « consommée », les plans entre ces deux personnages retrouvent un cadrage tout à fait normal.

Slumdog Millionaire (2008) de Danny Boyle est un véritable nid à plans cassés (comme beaucoup de ses films d’ailleurs) ! Même s’il existe une certaine cohérence quant à leur utilisation, tous les prétextes sont bons pour apposer cette marque de fabrique dans un grand nombre de séquences.

Les thématiques principales pour lesquelles Danny Boyle a recours à ce principe formel sont pratiquement toutes à l’origine d’un questionnement et d’une incertitude face à l’avenir. C’est parce que les personnages sont en danger (qu’ils se soient eux-mêmes mis en danger ou que le danger soit venu malencontreusement à leur rencontre) que leur avenir est compromis. Les plans débullés prennent place au sein de séquences violentes, douloureuses ou angoissantes, des séquences annonciatrices de remise en question où les personnages voient leur quotidien bouleversé, à l’image explicite des plans cassés.

Les scènes utilisant ce procédé du plan débullé sont donc très nombreuses, ce sont ainsi une bonne quinzaine de séquences de cet ordre qui viennent rythmer le film dans sa globalité : de la séance de torture policière du début à l’arrivée en gare de Jamal à la fin.

Certes, la ficelle peut paraître à chaque fois un peu grosse, mais comme tous ces plans sont a priori élégants et esthétiques, l’artifice passe finalement assez bien. A fortiori dans un mélodrame chamarré, aux forts accents bollywoodiens !

3.9. Caméra subjective (plan subjectif)

On dit de plans qu’ils sont tournés en caméra subjective, lorsque celle-ci « prend la place » des yeux du personnage et devient ainsi son point de vue. Ces plans, qu’ils soient fixes ou mobiles, tournés à l’épaule (avec tressautements et vibrations), au Steadicam (impression de fluidité) ou via tout autre système servant à faire évoluer la caméra dans l’espace comme le Skycam, sont appelés plans subjectifs.

Cette caméra dite subjective permettrait de faire ressentir exactement ce que ressent le personnage. En fait, le subjectif est une figure de style qui va souvent bien au-delà de l’identification du spectateur au personnage, car il permet la mise en place d’une tension narrative et dramatique, parfois de dimension similaire à celle du suspense.

Dans Les Enfants terribles14 (1950), Jean-Pierre Melville a recours à cet effet de style plusieurs fois, tout au long du film. Au tout début, alors que Paul (Édouard Dermit), blessé, a été transporté dans la loge du concierge du lycée, le censeur (Émile Mathis) commence à questionner Dargelos (Renée Cosima) sur l’accident. Le garçon lui répond en plan poitrine, face caméra, mais sans que le regard caméra ne soit vraiment évident. En revanche, le contrechamp sur le censeur est indiscutablement un subjectif de Dargelos, le réalisateur se payant même le luxe de faire un panoramique vers la droite lorsque Gérard (Jacques Bernard) donne sa version des faits, puis de revenir sur le censeur demandant : « Est-ce exact ? » Puis, gros plan de Dargelos face caméra qui ne répond rien et enfin, nouveau plan subjectif du regard de Dargelos sur le censeur exaspéré : « Vous ne répondez pas ? » On est ici tellement près de la caméra que les subjectifs, sublimés par la très belle lumière de Henri Decae, intensifient considérablement les regards des comédiens à l’écran.

Une autre séquence particulièrement remarquable pour ses plans subjectifs est celle du petit-déjeuner réunissant Paul, Élisabeth et Gérard ; la jeune fille annonçant que tout, dans cette vie, lui fait horreur. Le premier à ouvrir les hostilités est un très gros plan de Paul, subjectif d’Élisabeth, qui lui assène : « Pourquoi, quelle horreur ? » Et elle de répliquer, de plus belle, en face caméra (subjectif de Paul cette fois-ci) qu’elle va partir et « prendre du travail », qu’elle en a assez « d’une existence de bonne » et qu’elle ne continuera « pas un jour de plus ». Alors que son frère la questionne « Du travail ! Quel travail ? », elle lui tourne le dos et répond face caméra à Gérard, jusqu’à s’approcher en gros plan, regardant franchement le spectateur dans les yeux comme pour le convaincre que sa position n’est vraiment pas enviable15. Ce qui est très étonnant avec ces derniers plans, censés être des subjectifs de Gérard, c’est que dans le contrechamp, ce dernier justement ne regarde que très peu Élisabeth, voire pas du tout. On est donc bien, ici, dans une pure figure de style que l’on retrouvera dix ans plus tard dans les regards caméra de Belmondo, dans À bout de souffle puis dans d’autres films de la Nouvelle Vague16.

Melville, à l’orée des années 195017, a encore besoin d’une justification (le plan subjectif ; la caméra, œil d’un personnage) pour faire passer les regards caméra18. Alors que Godard, Truffaut et les autres s’affranchissent de cette justification et vont jusqu’au bout du procédé, finalement très théâtral19.

Du subjectif au regard caméra, il n’y a finalement qu’un protagoniste, identique pour les deux : le spectateur.

Le Dossier 51 de Michel Deville est un film entièrement en vision subjective dans lequel les plans tournés en caméra subjective, justement, représentent 90 % des images montées20.

L’histoire, adaptée d’un roman de Gilles Perrault, est tout ce qu’il y a de plus classique pour un film d’espionnage : une organisation secrète espionne un diplomate (François Marthouret) afin de le récupérer pour ses propres intérêts. Mais là où Michel Deville a été malin21, c’est qu’il est parti du principe que tous les hommes de ce service étant des espions, ceux-ci sont forcément, de par leur fonction, inconnus pour le commun des mortels et donc non identifiables. Le mieux était alors de ne pas les montrer à l’écran et donc de tourner en caméra subjective : le spectateur verrait par leurs yeux. Ainsi, on n’aperçoit que très rarement les espions – si ce n’est au hasard d’un miroir ou d’une vitrine reflétant leur image – et ceux-ci parlent en voix off.

La séquence d’ouverture de Strange Days (1995) de Kathryn Bigelow est un (faux22) plan séquence de plus de 4 minutes, tourné entièrement en caméra subjective et dont la sensation « jeu vidéo » est retranscrite à travers une narration très particulière : cette scène de braquage, qui échoue lamentablement, est en effet censée être enregistrée à travers les yeux d’un des gangsters. La violence qui jaillit de cette séquence est due en grande partie à cette manière de filmer, excessivement nerveuse et proche du sujet, un peu à la manière d’un reporter de guerre plongé au beau milieu du feu croisé des combattants. Une violence d’autant plus prégnante que l’impression de vivre les événements en temps réel est accentuée par un gros travail sur le son.

Tout au long du film, la réalisatrice nous montrera une dizaine de ces clips « auto-vécus » en vision subjective. Le plus long, de près de 5 minutes, est celui de l’agression puis du viol d’Iris (Brigitte Bako) à la limite de l’insoutenable. Un « clip » très dur, parfois entrecoupé des réactions de Lenny Nero (Ralph Fiennes) face à cette violence imposée et permettant ainsi de désamorcer l’angoisse éventuelle que pourrait ressentir le spectateur face à sa propre impuissance.

Des films subjectifs

L’utilisation trop systématique, ou trop dans la durée, du subjectif a tendance à tuer l’effet. Au bout d’un certain temps, lorsqu’il couvre une très grande partie du film, voire même la totalité, le subjectif ne fonctionne plus vraiment et tend à casser la ligne dramatique. Tout particulièrement lorsque les autres protagonistes, s’adressant à ce personnage, sont obligés d’avoir des regards caméra pour lui parler.

Le subjectif nécessite donc énormément de talent de la part du réalisateur pour fonctionner de manière optimale. Il ne supporte ni l’artifice, ni le gratuit, mais l’histoire du cinéma est pourtant jalonnée de ces films reposant essentiellement, voire entièrement, sur le système du subjectif – tous l’ayant utilisé avec plus ou moins de succès et d’efficacité. À commencer par deux films américains sortis la même année, en 1947 : La Dame du lac et Les Passagers de la nuit.

Dans La Dame du lac de Robert Montgomery, le spectateur voit tout le film se dérouler à travers les yeux de Philip Marlowe (Robert Montgomery lui-même). Seules exceptions à la règle, quelques « face caméra » et les séquences où le personnage se retrouve face à un miroir.

Le problème, c’est que tout est un peu poussif alors que le slogan de l’époque, en haut de l’affiche, présentait cet effet comme une révolution : « MGM présente un film révolutionnaire, le plus étonnant depuis les débuts du parlant. Vous et Robert Montgomery allez résoudre ensemble un meurtre mystérieux ! » Rien que cela !

Les Passagers de la nuit de Delmer Daves joue sur ce ressort puisque pendant la première heure du film, le spectateur voit par les yeux de l’évadé Vincent Parry (Humphrey Bogart). Un procédé utilisé ici de façon plus habile dans la mesure où il renvoie naturellement à la question de l’identité que pose le film.

Mais celui qui est certainement le plus intéressant et le plus inventif, à la fois d’un point de vue narratif mais aussi de façon formelle, est sans conteste Enter the Void de Gaspard Noé23 (fig. 18).

On peut diviser grossièrement le film en deux parties : avant qu’Oscar (Nathaniel Brown) soit abattu par la police, et après.

La première est un long plan subjectif d’une quarantaine de minutes d’Oscar bien vivant, avant son rendez-vous pour un deal au bar le Void. La caméra représente ainsi exactement le regard du personnage et même si ce n’est pas un véritable plan séquence24, on est ici dans une temporalité ressentie comme totalement naturelle.

Dans la deuxième partie25, l’esprit d’Oscar agonisant s’extrait de son corps et part à la dérive au-dessus de Tokyo à la rencontre de sa sœur (qu’il s’est promis de ne jamais abandonner même après sa mort), mais aussi à la rencontre de ses connaissances, de la ville, des fameux love hotels et autres lieux de perdition. Le plan n’est peut-être pas à proprement parler un subjectif (car après tout, qui peut savoir ce qu’est le subjectif d’une âme ou de l’esprit ?) mais il en a l’apparence cinématographique. Et c’est là où le talent de Gaspard Noé permet au film de véritablement décoller. Décrire, d’ailleurs, ce qui se passe à l’image serait une tentative un peu vaine d’expliquer cette expérience hallucinatoire. Mais une chose est sûre : le procédé, tel qu’il est utilisé ici, fait à tel point corps avec la mise en scène qu’on a véritablement l’impression d’être, en tant que spectateur, un esprit voyageant au-dessus des villes. Onirisme, psychédélisme, hallucinations, réalité, ce long plan subjectif26 nous entraîne, grâce justement au système du subjectif, dans une expérience sensorielle totalement hypnotique et qui, pour le coup, fonctionne parfaitement.

1. Voir l’exemple fameux de la bombe posée sous la table et dont parle Alfred Hitchcock dans le livre d’entretiens réalisé par François Truffaut (Gallimard).

2. Voir le glossaire en fin de volume.

3. Impossible de traiter ici la notion de point de vue tant elle est vaste et concerne nombre de disciplines artistiques, qu’elles soient visuelles ou non.

4. Parfois titré The Stranger, The Visitor ou Le Visiteur.

5. Terme à ne pas confondre ici avec l’amorce de pellicule, voir le glossaire en fin de volume.

6. Michel Simon joue donc ici à la fois le rôle de Faust et celui de Méphistophélès.

7. À l’époque, les techniques de trucage étant assez lourdes, il semble naturel que René Clair se soit contenté des plans utiles à une bonne compréhension, sans avoir à en rajouter comme on pourrait le faire aujourd’hui, juste « pour s’amuser ». La performance visuelle finalement assez simple est ici aussi, et avant tout, au service de la mise en scène et de la dramaturgie.

8. Contrairement aux apparences, le 2 du titre ne fait pas référence à une suite issue du premier film The Eye, mais au deuxième volet d’une trilogie intitulée Gin gwai qu’on pourrait traduire par « Le regard (du) démon ».

9. Voir également dans le chapitre 1 « Notions techniques liées à la prise de vue », la section 1.1 « La profondeur de champ ».

10. Films de série B ou Z mais également films plus classiques, voire même d’Art et Essai.

11. Le personnage principal du film est celui d’Hypatie (Rachel Weisz), philosophe et mathématicienne grecque, et le sujet central l’opposition conflictuelle entre religion et sciences, à Alexandrie au IVe siècle de notre ère.

12. L’équivalent des évêques actuels.

13. À une quarantaine de minutes du début du film, on peut d’ailleurs voir un plan assez court sur des fourmis (voir l’exemple dans la section 3.7 « Contre-plongée »).

14. Adaptation du roman éponyme de Jean Cocteau.

15. Élisabeth :… Paul est un incapable, il est nul, c’est un demeuré […] Que deviendrait-il si je ne travaillais pas ? […] Pauv’ gosse, il est encore très malade tu sais. Pense qu’une boule de neige a suffi pour le renverser […] Je ne lui reproche rien, mais c’est un infirme que j’ai sur les bras.

16. Les Quatre cents coups de François Truffaut, Pierrot le fou ou Une femme est une femme de Jean-Luc Godard…

17. Jean-Pierre Melville a toujours été un modèle célébré par les jeunes réalisateurs de la Nouvelle Vague et François Truffaut avait d’ailleurs encensé Les Enfants terribles à l’époque de sa sortie.

18. Voir le glossaire en fin de volume.

19. Même si Les Enfants terribles n’est pas à l’origine une pièce de théâtre mais bien un roman de Jean Cocteau, il est quand même incontestable que le film s’enferme dans une certaine théâtralité.

20. Les 10 % restant étant faits de petits films, en caméra cachée pour la plupart, tournés en noir et blanc ou de photos prises au téléobjectif.

21. À l’époque le roman, dont la forme est extrêmement littéraire (comptes rendus d’écoutes, de filatures, notes et mémos divers), était réputé comme inadaptable au cinéma.

22. Il y a une bonne dizaine de coupes tout au long de ce plan à l’allure de plan séquence, toutes faites à la faveur de mouvements violents et de filés divers.

23. Enter the Void emprunte très largement à Strange Days de Kathryn Bigelow, sorti quinze ans plus tôt.

24. Plusieurs astuces permettent de lier différentes prises ou différents plans entre eux de manière invisible : il suffit de quelques images de noirs avec de très légers fondus en ouverture et en fermeture, par exemple, pour lier deux prises différentes d’un même plan, tout en simulant pour le spectateur les clignements des yeux.

25. À noter qu’une sous-séquence d’une quarantaine de minutes est intégrée à la deuxième partie. Évoquant les souvenirs d’Oscar, elle est un long flash-back dans lequel tous les plans sont tournés avec Oscar de dos en premier plan.

26. Là aussi on est dans un faux plan séquence dont les plans sont liés grâce à des fondus au noir, des images abstraites psychédéliques, des entrées dans des trous, etc.