Aujourd’hui les mouvements de caméra, grâce à un matériel de plus en plus sophistiqué (Steadicam, Louma, grues diverses, Skycam, drones…) ne connaissent pratiquement aucune limite, si ce n’est l’imagination des réalisateurs et, évidemment, les contraintes économiques.

On peut dire qu’en général, au niveau de l’image, les mouvements de caméra annulent les déplacements lorsqu’ils les accompagnent, et les accentuent lorsqu’ils vont dans le sens contraire.

Il est très intéressant de visionner La Nuit américaine (1973) de François Truffaut pour, outre découvrir les dessous plutôt fidèles d’un tournage, observer d’une part la façon dont les mouvements de caméra se font et d’autre part la virtuosité et l’intelligence avec lesquelles le réalisateur utilise et enchaîne ces mouvements. Car aucun n’est gratuit. La préoccupation de Truffaut n’est pas de faire juste joli, mais de créer du sens et d’accompagner les acteurs dans leur jeu. Une grande leçon de cinéma à l’heure où certaines grosses productions n’ont qu’une seule idée en tête : en mettre plein la vue avec une débauche de moyens techniques. Pas très intéressant en termes de dramaturgie, mais pratique pour cacher un vide scénaristique ou un manque d’imagination.

En théorie pour un plan fixe, la caméra ne bouge absolument pas, elle est totalement fixe. En réalité, même dans un plan dit « fixe » le cadreur est souvent obligé de recadrer très légèrement, de façon presque imperceptible, ne serait-ce que parce qu’un comédien qui parle bouge toujours un peu.

Le véritable plan fixe est donc celui pour lequel l’être humain n’a aucune interaction, directe ou indirecte, sur le mouvement de la caméra.

Un des chantres du plan fixe est certainement Yasujiro Ozu, un réalisateur japonais dont il est indispensable de voir nombre de films de sa dernière période, comme Fleurs d’équinoxe (1958 – fig. 19), où l’on peut mesurer à quel point ce grand artiste a su élever le plan fixe au rang de somptueuse figure cinématographique. Ou comment faire de la sobriété et de l’épure le centre incontournable de sa création.

Petite parenthèse. Jusque dans les années 2000 le concept de plan fixe (au sens absolu du terme) n’était qu’une vue de l’esprit, une sorte de convention non aboutie, non seulement pour la raison évoquée plus haut des imperceptibles recadrages – mais aussi et surtout parce que le transport de la pellicule dans la caméra étant mécanique, ce système posait des problèmes de stabilité de l’image1. Or, depuis l’avènement et la généralisation des caméras numériques HD, ces contraintes mécaniques n’existent plus et les cadres sont dorénavant totalement et absolument fixes. On y a probablement gagné en propreté esthétique, mais on y a certainement perdu en chaleur artistique.

Le premier plan fixe jamais réalisé se confond forcément avec le premier film de l’histoire du cinéma. Dickson Greeting (1891) de William Kennedy Laurie Dickson est un plan fixe d’une dizaine de secondes dans lequel un homme, face caméra, salue en passant son chapeau d’une main à l’autre. L’image n’est pas rectangulaire, mais circulaire, et les gros problèmes de stabilité de l’image rencontrés par Dickson à l’époque l’obligèrent à revoir son système d’entraînement et de visionnement.

POLÉMIQUE

À l’époque, le visionnage du film était individuel et se faisait grâce au Kinétoscope, une sorte de grosse boîte en bois au-dessus de laquelle on se penchait pour regarder à travers un petit trou de quelques centimètres. Il y a d’ailleurs ici une de ces petites polémiques quant à la paternité du cinéma : si l’on définit le cinéma par rapport à une salle de cinéma où plusieurs personnes peuvent regarder en même temps un film projeté sur un écran, alors ce sont les frères Lumière qui sont les premiers à l’avoir fait, en 1895. En revanche, si on définit le cinéma par rapport au premier plan enregistré puis reproduit, on peut penser qu’il s’agit de Dickson, en 1891.

Chez Ingmar Bergman les plans fixes semblent souvent étonnamment et parfaitement immobiles, par exemple lors de la séquence des champignons dans Persona (1966). Ici, alors qu’on vient de quitter un long travelling latéral, les deux jeunes femmes, Elisabeth (Liv Ullmann) et Alma (Bibi Anderson) sont filmées en plan fixe pendant près d’une minute et en quatre plans (un large de situation et trois serrés). Et il y en a de très nombreux tout au long du film, de valeurs diverses, toujours cadrés de façon absolument parfaite, au millimètre, et éclairés à merveille dans un noir et blanc somptueux par l’immense directeur de la photographie suédois Sven Nykvist.

Printemps, été, automne, hiver… et printemps

Si la séquence d’ouverture de Printemps, été, automne, hiver… et printemps (2003) de Kim Ki-duk, qui se déroule dans la maison au milieu du lac, peut étonner par son incroyable immobilité visuelle (plus de la moitié des plans sont totalement fixes), la séquence qui suit immédiatement va encore plus loin. Entièrement filmés dans la forêt, les quinze plans qui la composent sont là aussi totalement et absolument fixes2. Ainsi, les cinq premières minutes du film donnent immédiatement le ton de ce que va être cette incroyable parabole sur la vie : un regard tout à la fois somptueux et impartial sur l’âme humaine. D’un point de vue formel, Kim Ki-duk fait partie de ces réalisateurs qui préfèrent faire évoluer leur mise en scène à l’intérieur (et à l’extérieur : en off) d’un cadre fixe, plutôt que de suivre à la caméra chaque déplacement ou mouvement des personnages. C’est à peine s’il autorise son caméraman à recadrer légèrement lorsque son sujet semble sortir du cadre3.

Dans la première séquence, au tout début donc, le plan large du maître (Oh Yeong-su) priant devant l’autel est caractéristique du style de Kim Ki-duk. Le spectateur, peu habitué, va attendre forcément que la caméra suive les mouvements du vieil homme. Et pourtant, lorsque celui-ci se relève légèrement pour réveiller l’enfant qui dort au second plan, le cadre ne bouge pas d’un millimètre ; de même lorsqu’il finit par se mettre debout et sortir du champ. En près de 30 secondes et en un seul plan fixe, le réalisateur a ainsi réussi à nous présenter tous les protagonistes du film ainsi que le décor principal : un vieux moine pieux, un enfant vivant avec ce moine, une seule pièce à vivre pour deux. Mais ce n’est pas tout, car grâce à sa mise en scène, il guide l’œil du spectateur comme aurait pu le faire le montage de plusieurs plans, un peu comme s’il avait fait son découpage technique dans la profondeur de ce seul plan : plan serré sur le moine priant, puis panoramique sur celui-ci ouvrant la porte, contrechamp sur l’enfant qui dort, gros plan du moine demandant à l’enfant de se lever, contrechamp sur l’enfant qui se réveille, plan large sur le moine qui sort du champ, plan serré sur l’enfant qui s’habille… sauf que ce découpage n’existe pas concrètement.

Ainsi, la caméra n’anticipe jamais l’action, elle se contente de l’enregistrer selon un axe minutieusement choisi à l’avance par le réalisateur et son équipe.

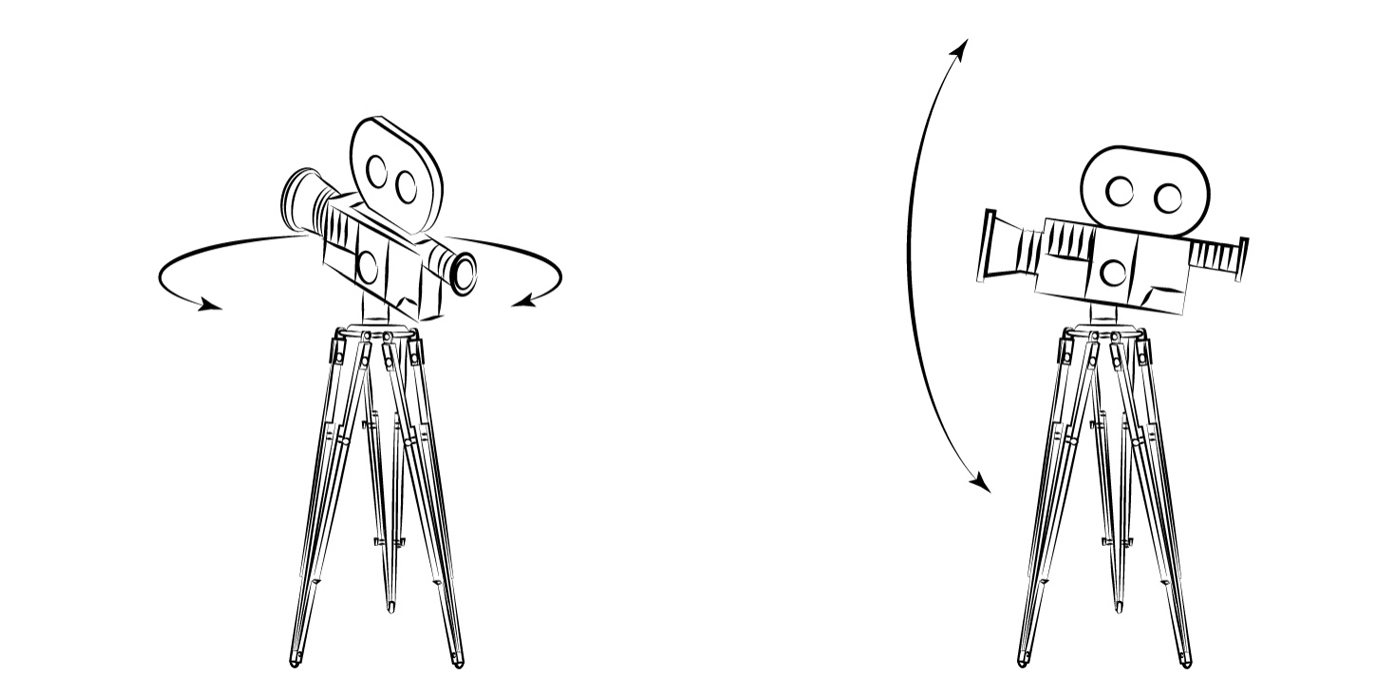

Le panoramique est un mouvement de caméra se faisant uniquement à partir d’un point fixe (fig. 20). La caméra étant solidaire d’une rotule, elle peut pivoter dans tous les sens et ainsi explorer un lieu ou suivre quelqu’un, ou quelque chose, qui se déplace à partir d’un endroit donné.

20. Panoramique.

Le panoramique correspond à un regard objectif et/ou investigateur (il se substitue à la vision d’un observateur). Il est certainement le mouvement de caméra le moins signifiant de tous car le plus souvent réduit à une simple fonction pratique et technique de suivi de mouvement (de personnage ou d’objet) ou de recadrage. Mais utilisé avec talent, il peut être extrêmement riche d’informations.

Le moins que l’on puisse dire de Teinosuke Kinugasa4, c’est qu’il n’est pas franchement adepte des mouvements de caméra. Pour preuve, son mélodrame sur fond de guerre de clans, intitulé La Porte de l’enfer (1953), est fait essentiellement de plans fixes. Quelques travellings assez courts viennent cependant émailler, ici ou là, la narration, mais toujours de façon très discrète5. Quant aux panoramiques, leur utilisation est réduite à l’essentiel et ils peuvent être classés en quatre grandes catégories :

– Les panoramiques purement techniques de recadrage, essentiellement utilisés sur les gros plans lorsque le personnage bouge ou se déplace légèrement (le moine dansant avec un masque, Kesa (Machiko Kyō) se relevant après avoir prié, Môritô (Kazuo Hasegawa) s’asseyant en tailleur face au mari de Kesa…).

– Les panoramiques de suivi, employés le plus souvent lorsqu’un véhicule ou un personnage se déplace d’un décor à un autre (char de Jôsaimon-in sortant de la cité, Kogenta (Jun Tazaki) se déplaçant jusqu’au seigneur Kiyomori (Koreya Senda), le plan de fin montrant un homme (Môritô) franchissant la porte de l’enfer…).

– Les panoramiques descriptifs, aidant le spectateur à identifier correctement un lieu ou un objet (panoramique descendant du ciel vers la plage lorsque Môritô rejoint le monastère à cheval, panoramique de l’extérieur d’une maison à une des pièces intérieures où Kesa joue du koto6 devant son seigneur…).

– Les panoramiques dramatiques, permettant de poser dans l’espace les enjeux d’une scène (panoramique de l’assemblée des héros chuchotant face à Kiyomori jusqu’au pauvre Môritô, dépité d’aimer une femme mariée).

L’utilisation des panoramiques par Teinosuke Kinugasa dans ce film est non seulement académique, mais aussi et surtout très mécanique.

La célèbre poursuite en voiture de Bullitt (1968) de Peter Yates dans les rues de San Francisco a été tournée – pour les plans extérieurs aux voitures – à l’aide de panoramiques. La raison en est simple : ils permettent de situer exactement les véhicules dans l’espace et de les suivre de façon relativement aisée (pour un cadreur aguerri tout de même) lorsqu’ils changent de direction, même à grande vitesse.

Claude Chabrol, comme tous les réalisateurs dits « classiques » de sa génération, étudie toujours le meilleur endroit pour mettre sa caméra afin de dire les choses simplement, de manière fluide et en peu de plans. Dans La Cérémonie (1995), il ne déroge pas à ces règles et les panoramiques (comme les travellings d’ailleurs) sont toujours utilisés à bon escient dans une économie de moyens et pour un maximum de compréhension. Ainsi, le film s’ouvre sur un panoramique d’une trentaine de secondes. Nous sommes en ville, face à un passage piéton qu’emprunte Sophie (Sandrine Bonnaire) venant à notre rencontre. Alors qu’elle traverse la rue, la caméra panote légèrement pour la garder dans le cadre. À ce moment-là, le reflet d’une tasse et d’une théière dans l’angle inférieur gauche de l’image nous indique que le point de vue se situe à l’intérieur d’un café, chose qu’il était impossible de deviner en début de plan7. Puis Sophie emprunte le trottoir et c’est tout naturellement que la caméra effectue un panoramique vers la gauche afin de la suivre lorsqu’elle entre dans le bar. Le spectateur peut alors aisément identifier le décor (un café français traditionnel) et entrer, en même temps que Sophie, dans le film. La caméra continue son tour (le panoramique est semi-circulaire) en intérieur, puis s’arrête lorsqu’en off un personnage féminin s’écrit : « Mademoiselle ! » Sophie, qui semblait chercher quelqu’un, tourne la tête puis s’avance et sourit timidement tandis que la voix féminine prononce son nom. Lorsqu’elle s’avance, la caméra la suit légèrement en la recadrant, puis cut.

En un seul plan de 30 secondes, Claude Chabrol a donc posé le décor et une ambiance (l’histoire se déroulera en province, dans un milieu a priori lambda), il a caractérisé en partie le personnage principal, mais il a également instillé une part de suspense en ne dévoilant pas immédiatement le deuxième personnage féminin (Catherine, jouée par Jacqueline Bisset). De cette façon, il a réussi à attraper le spectateur et ne le lâchera plus, jusqu’à l’image finale.

À bien y réfléchir, ce long mouvement circulaire de caméra peut également être interprété comme étant le regard subjectif de Catherine. Ainsi, le panoramique à la fois descriptif, de suivi et proche des personnages a rempli toutes ses fonctions.

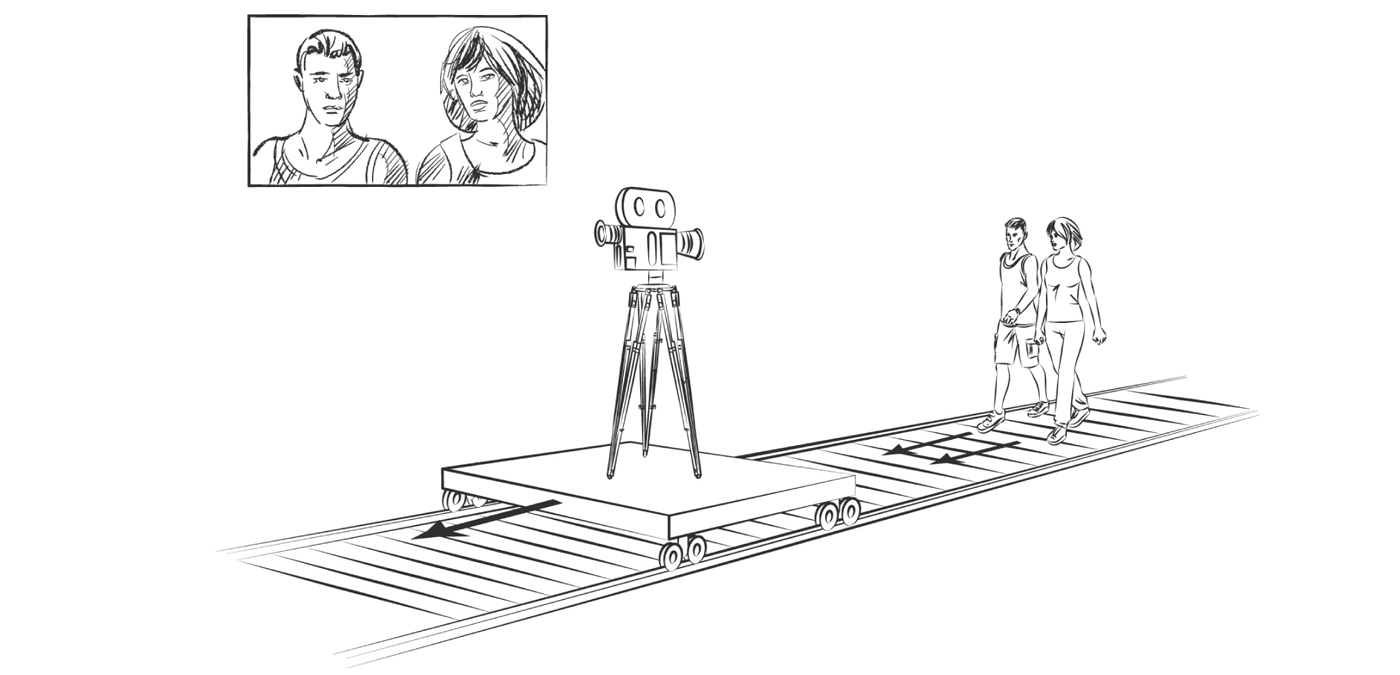

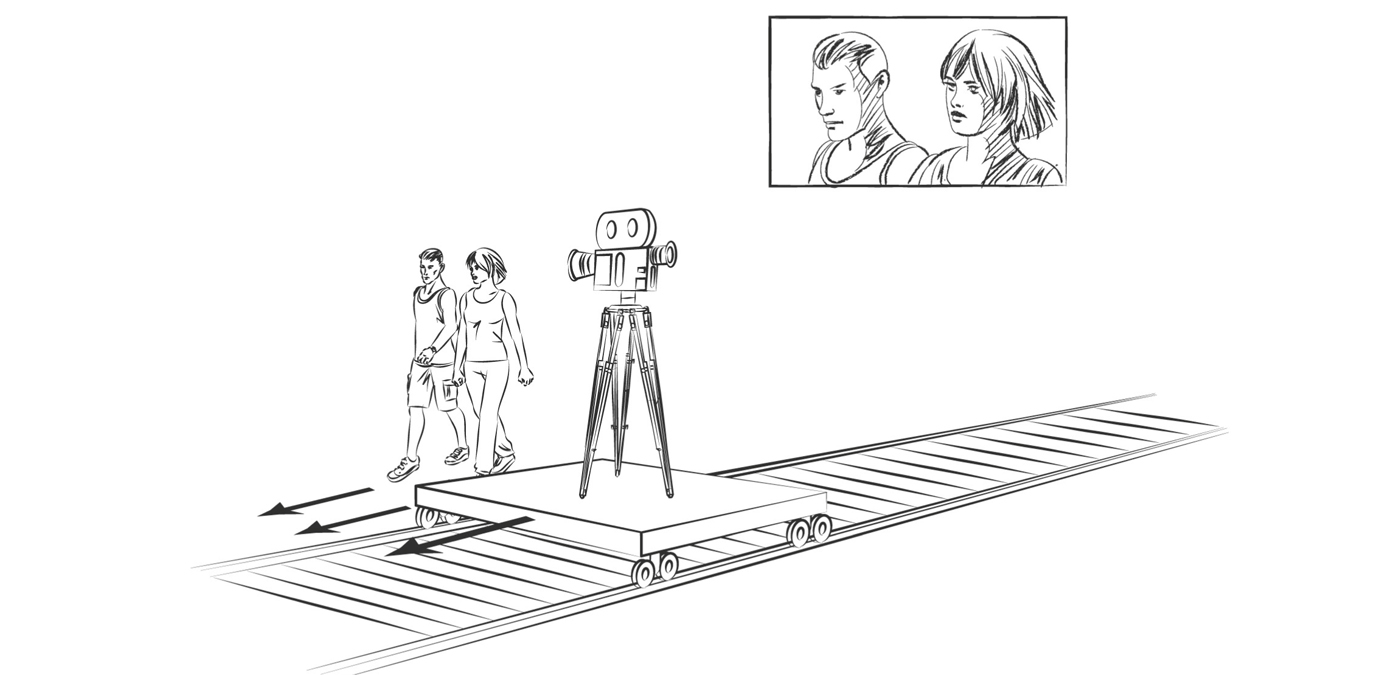

Lors d’un travelling, la caméra se déplace (généralement sur un rail) en suivant le personnage qui évolue dans le décor, quand il prend la place d’un des personnages, on parle d’un travelling subjectif. Le travelling peut servir également à décrire un lieu et ce qui s’y trouve. Il correspond à un regard subjectif et/ou à une exploration de l’espace.

Tous les types de travellings peuvent être combinés entre eux dans une infinité de mouvements continus, entre autres en montant la caméra sur un Steadicam, un drone, une grue, une Louma, sur rails ou même à l’épaule.

La séquence du marché aux puces du Voleur de bicyclette (1948) de Vittorio De Sica débute par une succession d’une douzaine de plans tous en travelling. Antonio (Lamberto Maggiorani), accompagné de son fils et de deux amis, scrute les étalages des vendeurs de vélos. Ils sont filmés en plan poitrine, plan américain ou gros plan, les contrechamps (également en travelling) sont des plans serrés sur la succession de guidons, de roues et d’accessoires, le but étant ici de faire participer activement le spectateur à la recherche du vélo volé.

Pendant la poursuite en voiture de Bullitt de Peter Yates, on peut voir de nombreux plans tournés de l’intérieur des voitures en mouvement. Certains, plus remarquables que d’autres, peuvent être assimilés à des travellings dits « subjectifs » car ils sont dirigés vers l’avant des voitures, recréant en quelque sorte la vision des conducteurs. Ils donnent au spectateur la sensation d’être à l’intérieur des véhicules, de vivre également l’histoire de l’intérieur, un peu comme dans le Roller Coaster d’un parc d’attractions.

Takeshi Kitano, même s’il est forcément très « asiatique » dans sa façon de filmer avec une profusion de plans extrêmement fixes, ne rechigne pas à utiliser les mouvements de caméra – mais toujours avec parcimonie. Comme dans son très beau mais très violent Sonatine (1993), où les travellings prennent une place toute particulière et ont tendance à rythmer l’action de manière très spécifique. Les dix premières minutes du film concentrent en effet, à elles seules, près de la moitié des mouvements de caméra. Des travellings arrière, avant ou latéraux de durée variable mais qui sont pour la plupart dans l’accompagnement des personnages : on est dans la partie exposition du film, avec présentation des parties en présence et révélation des enjeux.

Puis, lorsque le film bascule de la ville à la mer, Kitano met en scène d’autres travellings qui, du coup, se raréfient. Pour culminer avec la scène centrale du film, d’une drôlerie incroyable, où l’on voit les yakuzas jouer sur la plage comme des gosses, deux de leurs collègues ayant été « transformés » en sumotoris mécaniques ! Le plan, tout d’abord fixe et très frontal, s’élève en un lent travelling vertical au moment où les sumotoris, justement, se mettent à se déplacer frénétiquement8. Le spectateur devient alors observateur de la scène en plongée, un peu comme dans une arène ou comme un enfant observant ses jouets.

On parle d’un travelling avant lorsque la caméra avance.

Le travelling avant permet de se focaliser sur un détail de la scène et de venir l’analyser. Il peut également servir à accompagner un personnage (ou un véhicule) qui se déplace en le suivant.

Satyajit Ray était passé maître dans l’art du mouvement de caméra. Dans la séquence d’ouverture de Charulata (1964), son héroïne (Madhabi Mukherjee) est continuellement filmée en travelling durant tous ses déplacements à l’intérieur de la maison. Les travellings avant la suivent la plupart du temps lorsqu’elle marche dans les couloirs, mais vont aussi parfois à sa rencontre, comme dans la bibliothèque. À ce mouvement succède à nouveau, quelques secondes plus tard, un travelling avant la suivant de dos, en gros plan, jusqu’à la fenêtre. Une manière pour le cinéaste de signifier pudiquement toute son attention à la jeune femme, à l’encontre du mari qui, lui, la délaisse.

Toujours dans Bullitt, quand le lieutenant Frank Bullitt (Steve McQueen) poursuit les malfrats jusqu’en dehors de la ville, les plans sur sa Ford Mustang sont des travellings avant (lorsque la caméra le suit) et des travellings arrière (lorsqu’elle le précède).

Les travellings avant dans Fish Tank (2009) d’Andrea Arnold sont particulièrement nombreux et tous tournés au Steadicam, comme une très grande partie du film d’ailleurs. Mais ceux qui restent emblématiques de cette histoire sont ceux qui suivent Mia, l’adolescente rebelle (Katie Jarvis), sortant de chez elle ou y arrivant (et donc filmée de dos). Ces mouvements de caméra profitent de l’espace restreint emprunté par la jeune fille (une coursive sur la façade de l’immeuble desservant tous les appartements) et sont comme autant de traits d’union entre l’univers familial et le monde extérieur.

L’avant-dernier, beaucoup plus long que les autres, va même descendre avec elle les escaliers et l’accompagner jusqu’à l’extérieur alors qu’elle tente de rattraper Connor (Michael Fassbender), l’amant de sa mère qui s’enfuit et qui, la veille, a profité d’elle. Le trait d’union semble ainsi s’étirer, mais en vain.

Quant au cinquième travelling avant sur la coursive, il se contente de suivre Mia sur quelques mètres alors qu’elle sort téléphoner, avant de stopper net et de la laisser s’éloigner. Cette fois-ci, la jeune fille a décidé de prendre vraiment les choses en main et d’appeler Connor.

Le fait que le travelling s’arrête brutalement est évidemment l’expression d’une rupture pour le personnage, d’autant plus signifiante qu’à la fin du film, lorsque l’adolescente emprunte à nouveau cette coursive, c’est pour être filmée de face et en travelling arrière : sa décision est prise et la métamorphose est achevée, puisqu’elle quitte volontairement le nid familial.

On parle d’un travelling arrière lorsque la caméra recule.

En élargissant le champ, le travelling arrière permet une vision synthétique de la scène et de ses protagonistes, à l’intérieur du décor. Le travelling arrière peut également servir à accompagner un personnage (ou un véhicule) qui se déplace, mais en le précédant.

Même si les travellings arrière sont plus rares dans Charulata que les travellings avant, deux de ces mouvements, au début de l’histoire, sont lourds de signification. Le premier, précédant l’héroïne dans son déplacement, la montre regardant avec tendresse le mouchoir qu’elle vient de broder aux initiales de son mari. Le deuxième, cette fois-ci sur son mari (Soumitra Chatterjee), le montre extrêmement concentré sur un texte qu’il est en train de lire, ne faisant même pas attention à sa femme près de laquelle il vient de passer. Le mouvement est le même, le lieu est pratiquement identique (un couloir de leur maison) mais le contenu révèle deux personnalités totalement différentes, préoccupées par des problématiques à l’opposé l’une de l’autre. Ce moment est le point de rupture du film, celui où Charulata réalise que son mari est plus intéressé par le journal qu’il vient de fonder que par elle-même.

Le Commando de la mort (1945) de Lewis Milestone, qui se déroule en 1943 dans une Italie en guerre, recèle énormément de travellings mais utilise essentiellement les travellings arrière lorsque les soldats se déplacent. Ils sont filmés de face (en plan américain, taille ou poitrine) et la caméra les précède afin d’accroître au maximum, auprès du spectateur, le sentiment de faire partie de l’histoire.

Les travellings dans les coursives d’USS Alabama (1995) de Tony Scott sont majoritairement des travellings arrière au Steadicam, précédant l’action. La plupart du temps, le capitaine Ramsey (Gene Hackman) marchant rapidement à l’étroit entre les parois métalliques, le mouvement de travelling accentue considérablement l’impression d’urgence qui pèse sur les personnages.

On parle d’un travelling latéral lorsque la caméra se déplace à l’horizontale, perpendiculairement à son objectif.

Le travelling latéral est généralement utilisé pour suivre un acteur (un véhicule, un animal…) qui se déplace, tout en le gardant « de profil ». Le travelling latéral donne l’impression d’accompagner le protagoniste au plus près, d’être avec lui.

Dans Persona d’Ingmar Bergman, le plan qui introduit la séquence à la mer, là où est venue se reposer l’actrice Elisabeth Vogler (Liv Ullmann) en compagnie d’Alma, son infirmière (Bibi Anderson), est un travelling latéral de 30 secondes, suivant les deux jeunes femmes qui marchent le long d’un muret de pierre, à la recherche de champignons. Ici, le long mouvement fluide sert d’une part à établir une liaison entre deux univers (l’hôpital puis le lieu de convalescence), et d’autre part à poser une voix off expliquant la situation des deux personnages à ce moment-là ainsi que les bienfaits que le lieu apportera à la malade. Un mouvement qui annonce par la même occasion une période de complicité entre les deux femmes. A contrario, dans la dernière partie du film, un nouveau travelling latéral (d’une cinquantaine de secondes celui-là, qui se finit d’ailleurs en travelling avant puis reprend après quelques plans de rupture) établit cette fois-ci, et de façon extrêmement nette, une fracture franche dans la relation complexe qui unissait les deux jeunes femmes.

Deux mouvements similaires, à plusieurs jours d’intervalle (minutes dans le film) qui fonctionneraient comme l’expression concrète des limites d’une confiance tacite.

Dans Le Commando de la mort de Lewis Milestone, outre les travellings arrière cités plus haut, on peut dénombrer plus d’une dizaine de travellings latéraux tous assez étonnants. Au début, lorsque les soldats pénètrent dans les bois, la caméra se déplace perpendiculairement à leur avancée, ceux-ci s’éloignant de dos par rapport à l’objectif. Un peu plus loin, lorsqu’ils sont attaqués par un avion allemand, la caméra accompagne leur course folle au plus près, filant à travers les arbres. Quelques minutes plus tard, alors qu’ils sont épuisés et se reposent sous les futaies, un travelling latéral observe, dans un long mouvement contemplatif, leurs réactions diverses à la suite de l’attaque meurtrière qu’ils viennent de subir.

Mais le travelling latéral le plus étonnant est certainement celui qui est en aller-retour au moment où arrive un véhicule. Tous les hommes de la compagnie, entendant le bruit du moteur, se mettent à sauter dans un fossé afin de se dissimuler. La caméra entame alors un rapide travelling de droite à gauche, parallèlement à cette tranchée, alors que tous arrivent face caméra et sautent dans le fossé. Puis, retournement de situation, alors que la caméra arrive à l’extrémité gauche, les soldats réalisent que le véhicule est une Jeep américaine, conduite donc par un des leurs. La caméra repart alors de plus belle vers la droite, filmant les soldats de dos qui, sortant de la tranchée, se mettent à courir en direction du véhicule ami.

Dans le film de Milestone, les autres travellings latéraux servent à peu près à la même chose, à savoir être dans l’action et au plus près des combattants, là où se révèlent les hommes, leurs peurs, leurs doutes, là où les vies se défont et où la mort peut être la plus présente.

Dans Old Boy (2003), Park Chan-wook utilise largement les travellings de toutes sortes, mais celui qui reste le plus célèbre est sans conteste le très long travelling latéral, de près de 3 minutes, qui a lieu dans un couloir et où Oh Dae-soo (Choi Min-sik) se bat contre une horde de mafieux coréens. Il en résulte une scène mythique à la chorégraphie hallucinante et aux accents âprement baroques.

On parle d’un travelling vertical lorsque la caméra monte ou descend.

Le dernier plan du film de Jean-Pierre Melville, Les Enfants terribles, est un très beau mouvement de grue ascendant, débutant au ras du sol. Alors que dans le plan précédent, on pressent qu’Elisabeth (Nicole Stéphane) va se suicider pour rejoindre son frère dans la mort, le réalisateur passe, pour ce dernier plan donc, de l’autre côté du paravent devant lequel la jeune fille se trouve. À travers les fines lattes de bois, on devine qu’Elisabeth remonte le pistolet au niveau de sa tempe puis, alors que la caméra commence à s’élever, un coup de feu retentit. Le paravent s’écroule sous le poids mort de la jeune fille tandis que la caméra, s’élevant toujours plus haut, nous donne l’illusion d’une vision divine observant ce monde tragique qui vient de s’effondrer.

Michael Mann débute Le Solitaire (1981), son premier film de cinéma, par un long et lent travelling descendant (accompagné d’un léger panoramique) sur l’enfilade d’une ruelle de Chicago, bordée de très hauts immeubles en brique. L’atmosphère moite et urbaine qui se dégage de ce plan, tourné de nuit et sous la pluie, signifie immédiatement au spectateur que le récit qui va suivre est un polar, en référence aux films noirs des années 1940-1950, et que pour Franck (James Caan), ex-gangster qui n’aspirait qu’à se ranger, la lente descente aux enfers va commencer.

Blueberry, l’expérience secrète

Jan Kounen, cinéaste grand amateur de plans en mouvement, utilise majoritairement pour ses tournages des grues et le Steadicam. Pour son second long métrage Blueberry, l’expérience secrète (2004), il réalisera une grande partie du film avec ces systèmes, ne posant véritablement sa caméra que lors de rares champs-contrechamps traditionnels.

Vers la moitié du film, alors que Wallace Blount (Michael Madsen) a mis littéralement la ville à feu et à sang, le marshal Mike Blueberry (Vincent Cassel) gravement blessé, est emmené par son ami Jimmy (Colm Meaney) pour rejoindre les Indiens dans les montagnes. La mini-séquence, d’à peine une trentaine de secondes, et de seulement cinq plans, violemment lumineuse (contrairement à ce qui précède et ce qui va suivre), débute par un travelling vertical descendant, un mouvement complexifié par un mouvement tournant de la caméra dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et par un travelling avant. La caméra est visiblement montée sur une grue type Louma avançant sur rails. Ce plan d’ouverture de séquence, ainsi que les quatre autres qui vont suivre, n’a d’autre utilité9 que de faire rapidement le point sur l’avancement du récit. Cinq plans, cinq informations : la plus essentielle de toutes est que Blueberry s’éloigne de la ville en voyageant allongé dans un chariot (travelling descendant sur le chariot) ; il est blessé (gros plan du personnage en sang) ; il va rejoindre les Indiens (gros plan d’un médaillon indien à l’effigie d’un serpent) ; il est épaulé par son ami (plan moyen de Jimmy conduisant le chariot) ; ils traversent une région désertique et aride (plan en plongée sur le paysage). On le voit, le mouvement descendant est ici particulièrement didactique et n’a d’autre fonction que d’accompagner le récit pour aller du plus général au plus précis.

On parle d’un travelling circulaire lorsque la caméra se déplace en arc de cercle, autour du sujet filmé.

Dans de nombreux films de Claude Lelouch, la caméra (à l’épaule le plus souvent) tourne autour des protagonistes, le travelling circulaire le plus célèbre10 étant celui sur la plage de Deauville autour de Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, dans Un homme et une femme (1966 – fig. 23). Il s’agit en fait de deux plans poitrine montés à la suite, un premier très court tournant dans le sens inverse au couple (et servant visiblement à raccorder avec le plan large qui précède), le deuxième, un peu plus long, tournant dans le même sens que les comédiens. Un mouvement tourbillonnant conçu comme une allégorie de la vie amoureuse.

Lors de la conférence de presse donnée par Lucky Luciano (Gian Maria Volontè) dans le film éponyme de Francesco Rosi, le réalisateur a choisi de tourner autour de la table où se trouvent tous les protagonistes dans un long et relativement lent travelling circulaire. On découvre ainsi une sorte de grappe informe de journalistes agglutinés autour de la table, tout en étant focalisé sur le chef de la mafia qui, lui, reste seul et unique. Cette figure du chef tout-puissant est d’ailleurs accentuée à la toute fin du travelling par un zoom avant sur Lucky Luciano, alors que le mouvement circulaire de la caméra vient de s’arrêter face à lui. La séquence se terminant ainsi, et sans coupe, par un plan poitrine du criminel annonçant que, quoi qu’il arrive, il retournera aux États-Unis puisqu’il s’est fait construire un caveau de famille à Brooklyn.

Blueberry, l’expérience secrète

Le saloon, lieu où se retrouve une faune interlope représentative de l’idée que l’on se fait de l’Ouest américain, est l’écrin idéal pour les mouvements de caméra. Jan Kounen l’a bien compris et, de ce fait, en profite au maximum dans Blueberry en tournant autour de ses personnages avec maestria. Après avoir présenté tous les protagonistes et posé tous les enjeux de l’histoire (y compris ceux, spirituels, qui relient Mike Blueberry aux Indiens), le réalisateur entre dans le vif du sujet avec une séquence qui se déroule justement au cœur du saloon. L’entrée dans les lieux se fait par un long plan séquence au Steadicam, de près d’une minute. Le mouvement, fluide, intègre un grand arc de cercle au moment précis où le marshal s’apprête à franchir le rideau qui le sépare d’un monde plus léger, celui des jeux, de la musique et de l’amour (personnifié par Juliette Lewis dans le rôle de Maria). Le travelling circulaire qui enveloppe Blueberry à ce moment-là colle parfaitement à l’état d’esprit du personnage, passablement éméché.

On retrouve d’autres travellings circulaires dans le film, dont celui, très lelouchien, qui tourne autour de Madeleine (Vahina Giocante) et du jeune Blueberry (Hugh O’Conor) lorsqu’ils se découvrent dans une chambre au-dessus du saloon. Il s’agit en fait de deux portions d’arc de cercle et d’un 360° complet montés à la suite. Il est fort à parier que le plan a été tourné plusieurs fois et que la monteuse a vraisemblablement pioché dans trois prises, afin de raccorder correctement dans le dialogue et dans l’espace.

Pour ce genre de travelling, la caméra dite « subjective » est portée à la main (tressautements), sur un système hydraulique (mouvement fluide), fixée à l’opérateur (Steadicam) ou même sur un système mécanique traditionnel (chariot, voiture travelling, grue…), et prend la place d’un des protagonistes. Le travelling subjectif est donc censé imiter les mouvements de déplacement d’un personnage, d’un animal11 ou même d’une chose. Et peut donc évoluer dans n’importe quelle direction (en avant, en arrière, verticalement, latéralement…).

La séquence d’ouverture de Rebecca (1940) d’Alfred Hitchcock est, pour l’essentiel, un travelling subjectif12. Un subjectif un peu particulier avec cette voix off féminine (Joan Fontaine dans le rôle de la nouvelle Mme de Winter) qui raconte, parallèlement aux images, le rêve qu’elle a fait.

À la suite d’un plan de ciel nuageux où perce la pleine lune, est enchaîné en fondu un plan serré sur la grille de Manderley, la propriété où va se jouer la plus grande partie du film. Puis, la caméra se mettant en mouvement, nous avançons avec elle en direction de la grille jusqu’à passer au travers. Découvrant une allée dans laquelle la nature a partiellement repris ses droits, nous arrivons finalement face à la demeure. La caméra s’arrête une quinzaine de secondes et grâce à un subtil jeu de lumières et d’ombres mouvantes, intimement lié au récit, nous commençons à comprendre qu’une histoire dramatique s’est déroulée ici. Puis la caméra repart, nous montrant au passage un Manderley en ruine, pour finir sur une fenêtre sombre. En fin de mouvement, une fermeture au noir à peine terminée s’enchaîne immédiatement en fondu sur un plan de vagues battant le pied d’une falaise. Le récit peut commencer, comme vient de nous le faire comprendre la voix off : « But sometimes in my dreams I do go back to the strange days of my life which began for me in the south of France. »13

Dès le début, Hitchcock sait instiller une ambiance quelque peu étrange. Les images que l’on sait être un rêve y sont évidemment pour quelque chose mais c’est certainement la façon de filmer qui nous permet d’entrer sans conditions dans cette histoire hors du commun. Tous les ingrédients sont présentés ici et le parti pris du travelling subjectif d’une femme qui rêve va permettre toutes les fantaisies cinématographiques que le réalisateur désire : traverser une grille en fer forgé, faire apparaître un brouillard impromptu, changer rapidement la lumière sur un bâtiment, faire évoluer les ombres comme si elles étaient maléfiques, etc.

Contrairement à ce que l’on pourrait s’imaginer longtemps après avoir vu Shining (1980), Stanley Kubrick n’a pas abusé des travellings subjectifs. Et même si les travellings avant ou arrière au Steadicam sont extrêmement nombreux tout au long du film, seules trois sortes de travellings subjectifs ont été réalisées. Une première fois lorsque le jeune Danny (Danny Lloyd) cherche sa mère dans un des couloirs de l’hôtel, la deuxième fois avec un plan de près d’une minute dont on comprendra ensuite qu’il s’agit de la vision de Jack Torrance (Jack Nicholson) traversant la chambre 237 et enfin, lors de la scène finale dans le labyrinthe végétal, alors que Jack est en train de poursuivre son fils avec une hache. Pour cette dernière séquence les travellings subjectifs, assez courts d’ailleurs (entre 3 et 12 secondes), sont au nombre de quatre : trois sont ceux de la vision de Jack et un seul donne la vision de l’enfant.

Ces rares travellings subjectifs ont évidemment été utilisés dans le but de faire monter à chaque fois d’un cran une peur et une angoisse déjà très présentes tout au long du film.

Parfois, on se rend compte après coup que le plan que l’on vient de voir n’était finalement pas le subjectif de ce que l’on croyait. Au début de Black Coal (2014), l’étonnant et magnifique polar du Chinois Yi’nan Diao, deux flics, Zhang et Wang, roulent de nuit : un travelling arrière précédant leur voiture les montre tout d’abord prenant un tunnel routier totalement désert. Puis, contrechamp sur ce qu’ils voient, avec un travelling avant (donc subjectif) en direction du bout du tunnel où la neige tombe abondamment. Le travelling avance relativement lentement puis, sortant du tunnel, on découvre que la masse sombre que l’on apercevait au loin est en fait un homme avachi sur le bas-côté, près de sa moto (est-il mort ? Est-il vivant ?). Le travelling subjectif le dépasse, le « regarde », continue quelques mètres puis amorce un arc de cercle pour revenir sur ses pas. Sur l’image, apparaît alors une indication temporelle : 200414. Le travelling continue son chemin en direction de la moto, puis stoppe à quelques mètres de celle-ci. À ce moment précis, le travelling subjectif devient plan fixe : un homme sur une mobylette entre alors dans le champ par la droite pour aller, semble-t-il, porter secours à celui qui est allongé dans la neige. Un homme ivre dont on découvrira rapidement qu’il est en fait le flic prénommé Zhang, vu précédemment dans la voiture alors que nous étions encore en 1999.

Grâce à ce travelling subjectif, le réalisateur crée un lien immédiat entre deux époques, pourtant espacées de cinq longues années. En un seul plan séquence d’une minute joliment cinématographique, il réussit à nous donner non seulement le ton du film qui va suivre (à la fois mystérieux et contemplatif) mais également à nous faire comprendre ce que sera le film en termes d’histoire, en focalisant ce moment précis sur le personnage fil rouge du récit : le « flic-héros » du début, maintenant suspendu de ses fonctions. Ou comment ancrer le présent avec une histoire du passé.

4.5. Transtrav (ou travelling compensé ou travelling contrarié)

Également appelé « effet Vertigo » (voir l’exemple de Sueurs froides), le transtrav est l’utilisation simultanée d’un travelling et d’un zoom, de façon contrariée, permettant de garder le même cadrage sur le sujet principal mais en distendant l’arrière-plan.

Le travelling compensé donne une sensation étrange et bizarre, comme si le fait de distendre l’espace entourant le personnage principal agissait aussi sur le temps et la narration. Le personnage semble ainsi perdre pied.

Dans les années 1960, un Français, le chef opérateur Jean-Serge Husum, fait breveter un système semi-automatisé, qu’il nomme Trans-Trav, permettant d’asservir le zoom de la caméra au chariot du travelling.

Travelling avant + zoom arrière : ce travelling compensé permet de garder la même valeur de cadrage sur le personnage tout en ayant l’impression que l’arrière-plan s’éloigne ou rapetisse. Le champ couvert devient plus large en arrière-plan (à cause du zoom arrière).

Travelling arrière + zoom avant : celui-ci permet de garder la même valeur de cadrage sur le personnage tout en ayant l’impression que l’arrière-plan se rapproche ou gonfle. Le champ couvert s’amenuise en arrière-plan (à cause du zoom avant).

Ce fameux travelling compensé a donc été formalisé par Alfred Hitchcock en 1958 sur son film Sueurs froides15 (Vertigo). Le vertige, qui immanquablement assaille Scottie (James Stewart) dès qu’il se trouve en hauteur, est exprimé dans le film lors de trois séquences. La première, au tout début, permet de poser les bases du film : John « Scottie » Ferguson manque de se tuer en glissant d’un toit alors qu’il poursuit un malfaiteur. Tétanisé par le vertige, un plan d’à peine 2 secondes nous montre sa propre vision lorsqu’il regarde la rue en contrebas de l’immeuble : un travelling arrière couplé à un zoom avant produisent un effet de distorsion sur le décor.

Cependant, la séquence la plus mémorable est, sans l’ombre d’un doute, celle où l’ex-policier tente de rattraper Madeleine (Kim Novak) dans l’escalier du clocher de l’église de San Juan Bautista. À deux reprises, il se penche par-dessus la balustrade en bois et regarde en bas : les plans, très courts, nous montrent une cage d’escalier se déformant comme si elle s’éloignait rapidement.

Hitchcock réutilisera le même effet à la fin du film, exactement au même endroit, mais cette fois-ci avec Judy dont on a découvert le secret.

Ridley Scott, dans l’avant-dernier plan des Duellistes (1977 – fig. 24) qui est un long et lent travelling avant, puis arrière, sur Gabriel Féraud (Harvey Keitel), a intégré, à l’intérieur du premier mouvement (vers l’avant donc) un léger transtrav donnant l’impression que le paysage grandiose qu’il contemple s’élargit. Le réalisateur souligne ainsi la condition de simple être humain du Maréchal Féraud, petit face à l’immensité du monde, et son retour éventuel à une certaine sérénité (par opposition au début du film où on le voit, au milieu d’une nature façonnée par l’homme [un champ], combattant dans un duel sans merci et filmé caméra à l’épaule et sous divers plans et points de vue).

Steven Spielberg est très friand de ce genre d’effet. L’un de ses plus célèbres est sans doute celui, très court (à peine 3 secondes), que l’on voit au début des Dents de la mer (1975). Cela fait plus de trois longues minutes qu’en compagnie du chef de la police Martin Brody (Roy Scheider) nous regardons presque tranquillement les estivants profiter des joies de l’île d’Amity, les enfants se baigner, les vieux faire la planche et les chiens frétiller dans l’eau, quand soudain un requin attaque. Après deux plans sanglants, dont un sous-marin, nous basculons sur Brody assis dans son pliant, subjugué par la violence de l’attaque, filmé dans un transtrav avec travelling avant et zoom arrière. Et l’effet est saisissant, à tous points de vue. Le monde autour de lui donne l’impression de se dérober, le spectateur, comme Brody, n’en revient pas : le requin a bien attaqué un enfant. À partir de ce moment précis, Spielberg ne nous laisse plus le choix : nous serons aux côtés du policier aussi longtemps qu’il le faudra, pour capturer le requin et l’anéantir.

Mais le plus brillant techniquement est certainement celui que l’on voit dans E.T., l’extraterrestre (1982) lorsque les hommes du gouvernement ratissent la colline surplombant la ville où se cache l’extraterrestre. Car ici, l’effet est double et inversé ! Tout d’abord, le plan (d’à peine une trentaine de secondes) ouvre par un premier transtrav avec travelling avant et zoom arrière sur la ville en contrebas. Seule une amorce du bord de la colline en bas du cadre permet d’avoir un repère (aucun personnage n’est dans le champ, même si l’on sent une vague présence sonore et un échange verbal). Puis le mouvement se fige lorsque entre par la gauche du cadre le téléobjectif d’un appareil photo. La caméra a juste le temps de panoter vers la droite pour faire entrer les jambes d’un homme avec un trousseau de clés et un casque accrochés à sa ceinture, que le transtrav repart dans le sens inverse avec travelling arrière et zoom avant – faisant passer par la même occasion dans le cadre pas moins de cinq hommes avec du matériel de détection ! Ce plan n’a l’air de rien lorsqu’on le voit dans la continuité du film, mais ce sont vraisemblablement quelques secondes qui, à elles seules, ont dû demander pas loin d’une journée de travail. Un plan compliqué à mettre en place et à réaliser, pour faire basculer le film dans une nouvelle dimension et relancer les enjeux.

4.6. Zoom (travelling optique)

Le zoom n’est pas à proprement parler un mouvement de caméra (ce n’est pas la caméra mais les lentilles de l’objectif qui se déplacent), mais il peut être assimilé au travelling. Il permet de changer la valeur de ce que l’on filme tout en restant au même endroit (du gros plan au plan large, par exemple).

Combiné à un panoramique, il peut permettre de suivre un véhicule qui s’éloigne tout en gardant la même valeur sur celui-ci (c’est la valeur du décor alentour qui change).

Bien utilisé, le zoom peut prendre de nombreuses formes créatives mais il est à utiliser avec circonspection.

Le zoom a été énormément exploité dans le cinéma populaire des années 1960 et 1970. Tout d’abord pour des raisons économiques, en remplacement du travelling, mais aussi par certains réalisateurs comme effet de style permettant d’accentuer une dramaturgie du regard ou bien la tension psychologique violente d’une scène ou d’un personnage. Dans ce dernier cas, il devient ultrarapide, brutal, presque agressif et est souvent signe d’une violence graphique affirmée. Dans cette perspective, on le retrouve également comme la marque typique du cinéma de genre des années 1960 à 1980 dans la plupart des cinématographies mondiales d’un bout à l’autre de la planète, de la blaxploitation américaine aux films de fantômes chinois…

Mais si en Italie, certains, comme Mario Bava, ont fait du zoom une de leurs marques de fabrique et ont tenté de l’utiliser de manière originale, d’autres, a contrario, l’ont utilisé par paresse ou/et par manque de moyens. Un exemple parmi des dizaines, les nombreux zooms que l’on peut voir dans le polar de Sergio Martino Rue de la violence sont majoritairement des zooms assez mous, utilisés à cause d’un manque évident de moyens et sans grande conviction. Chose assez étonnante d’ailleurs lorsqu’on voit le reste de la mise en scène et surtout le montage, particulièrement violent et musclé.

Un peu partout en Europe fleurissent donc des films de genre gorgés de zooms où l’on trouve de tout, du pire au meilleur, des Dracula de la Hammer Films aux vampires français de Jean Rollin et jusqu’en Espagne avec les templiers morts-vivants d’Amando de Ossorio.

Mais les autres continents ne sont pas en reste, et c’est certainement en Asie16 qu’on trouvera dans ces années-là le plus grand nombre de films utilisant le zoom sous toutes ses formes et de manière créative.

Un des plus grands adeptes du zoom sous toutes ses formes17 est sans aucun doute l’Italien Mario Bava, ancien chef opérateur devenu réalisateur18. Par exemple, La Planète des vampires (1965) compte une bonne douzaine de zooms particulièrement énergiques qui accompagnent l’histoire tout au long de son évolution, comme une mise en garde permanente d’un danger imminent : zooms sur les membres de l’équipage du Galliot découverts morts devant ou à l’intérieur de leur vaisseau spatial (et accompagnés d’effets sonores), puis zooms sur les visages défigurés de Bert (Franco Andrei) et de Toby (Alberto Cevenini) devenus des sortes de zombies habités par les extraterrestres ; plusieurs zooms en aller-retour d’avant en arrière lorsqu’une des membres de l’équipage de l’Argos manque de tomber dans la lave en fusion et enfin, zoom avant puis arrière lorsqu’un homme tire et tue une des femmes de l’équipage. De purs effets cinématographiques à la limite du surréalisme !

Côté américain, le cultissime La Nuit des morts-vivants (1968) compte très peu de zooms. George Romero a su visiblement éviter le piège et, à part quelques zooms très lents ou légers d’accompagnement de mouvement, il n’y a que deux zooms violents mais fort bien utilisés. L’un est fait sur Judy (Judith Ridley), juste avant l’attaque pour sortir de la maison, et sert à dynamiser l’action. L’autre, vers le début du film, est particulièrement brutal et dérangeant. Il est une sorte de subjectif de Barbara (Judith O’Dea) découvrant, en haut de l’escalier de la maison où elle s’est réfugiée, la tête d’un cadavre à moitié dévoré (fig. 25). Monté en parallèle du hurlement de la jeune fille et accompagné d’un bruitage particulièrement agressif, le plan de quelques secondes a évidemment été pensé et réalisé pour terroriser le spectateur.

Un exemple parmi des centaines, au Japon, avec la série des Sasori et plus particulièrement On l’appelait Scorpion (1972) de Shunya Ito où une bonne quarantaine de zooms accompagnent l’histoire de différentes manières. Certains, relativement lents et classiques, permettent d’aller chercher un comédien ou un objet situé trop loin de la caméra, tandis que d’autres servent à accompagner un mouvement et à recadrer pour ne pas perdre l’action. On voit aussi des zooms rapides qui apportent une brutalité graphique à une histoire déjà passablement violente. Et puis également ces zooms étonnants, répétés cinq fois lors du face-à-face entre Sasori (Meiko Kaji) et Oba (Kayoko Shiraishi) dans la cabane, et qui semblent être dirigés à chaque fois vers le visage d’une des protagonistes mais qui, glissant légèrement sur la droite ou sur la gauche, finissent immanquablement dans le noir. Comme si les deux femmes, pourtant toutes les deux en cavale et dans la même galère, n’avaient jamais l’occasion de se comprendre…

Dans le chapitre 5, nous verrons les différents raccords possibles entre deux plans. Or, si réaliser un film c’est d’abord tourner des plans dans l’optique de pouvoir ensuite les enchaîner afin de donner l’illusion de la continuité, encore faut-il savoir ce qu’il est possible de faire.

Monter à la suite deux plans en mouvement est certainement ce qui demande à la fois le plus d’expérience, mais également une certaine dose d’intuition… et surtout de talent !

De nombreux réalisateurs sont des virtuoses du cinéma en mouvement et leurs films ressemblent souvent à de grandes chorégraphies filmiques. Si les Anglo-Saxons, tous dans des styles très différents, semblent être des spécialistes (Steven Spielberg, James Cameron, Martin Scorsese, Paul Greengrass…), les autres cinématographies ne sont pas en reste et nombre de réalisateurs à travers le monde se sont essayés à ce petit jeu.

Le cinéma populaire européen a rarement eu l’occasion de s’adonner aux grandes chorégraphies cinématographiques pour une raison bien simple : les travellings ont toujours été des éléments de langage chers, parce qu’ils sont longs à installer et demandent de nombreuses répétitions. Du coup, en Europe, où les cinématographies nationales fonctionnent sur des budgets bien plus restreints qu’aux États-Unis, la tradition est plutôt à l’économie de moyens et donc de mouvements. C’est pourquoi, jusqu’à la fin des années 1980 en France, le cinéma se cantonne à un classicisme très élémentaire. Et même les poids lourds de l’époque (Gérard Oury, Claude Zidi, Claude Berri, Alain Corneau, Jacques Deray, Jean-Jacques Annaud…) semblent bien étrangers à ce cinéma en mouvement. Quelques travellings, souvent très lents, émaillent ici ou là les films de l’époque, mais sans plus. La relève (avec Luc Besson et Jean-Jacques Beineix en tête) admiratrice du Nouvel Hollywood va, elle, changer la donne et ouvrir une brèche qui nous mènera jusqu’au cinéma d’aujourd’hui.

Akira Kurosawa, même s’il n’est pas vraiment de ceux-là, est tout de même un virtuose dans la gestion des mouvements de caméra. Pour preuve, Le Garde du corps réalisé en 196119 est l’exemple parfait de film classique dans lequel chaque mouvement (et donc chaque départ et chaque arrêt de ce mouvement) a une utilité évidente et dont la vitesse, l’ampleur et la direction ont été maintes fois étudiées et répétées avant qu’ils ne soient tournés. Le découpage technique est ici un véritable chef-d’œuvre à lui tout seul et le montage, un incroyable travail de précision où l’alternance des plans fixes et des divers mouvements (une grande majorité de panoramiques pour seulement quelques travellings) est faite avec une grande cohérence. Quand on sait qu’à l’époque le montage se faisait avec des ciseaux et du scotch, voire même de la colle, on se dit que le travail du monteur (Akira Kurosawa lui-même !) a dû être d’une très grande complexité. Le Garde du corps est un film à voir et à revoir, télécommande en main, pour analyser chaque mouvement, chaque raccord, chaque séquence.

Il est intéressant de revoir un film comme La Balance, succès du box-office en 1982 et César du meilleur film, pour certaines de ses tentatives formelles20. Alors qu’on aurait pu s’attendre, lors de dialogues statiques, à des champs-contrechamps banals, le réalisateur décide au contraire de filmer les acteurs avec une succession de travellings avant, arrière ou latéraux. Ainsi, dans la séquence où Nicole (Nathalie Baye) retrouve Dédé Lafont (Philippe Léotard) au bar Chez Paulette, Bob Swaim, en une dizaine de plans, dont six travellings, s’essaye à une forme de langage relativement nouvelle pour le cinéma français : l’utilisation et l’enchaînement de mouvements de caméra même quand il n’y a pas de déplacement dans l’image. Sauf que les raccords se font rarement dans ces fameux mouvements de caméra, Bob Swaim attendant presque à chaque fois que le plan se stabilise pour enchaîner le suivant. Ce qui valut à certains critiques de l’époque de comparer La Balance à la série télévisée Starsky et Hutch, alors que les envies du réalisateur semblaient plutôt prendre leurs racines dans le nouveau cinéma américain.

La filmographie de Martin Scorsese, représentant émérite du Nouvel Hollywood, doit être revue dans son ensemble afin d’apprécier justement sa très grande maîtrise des mouvements et son génie pour les agencer. Un seul exemple avec Les Affranchis (1990) qui regorge de plans en mouvement, tous d’une pertinence incroyable. Combinés entre eux à l’infini, qu’ils soient réalisés sur pied, au Steadicam, à la grue ou à l’épaule, ils servent à chaque fois avec une maestria évidente la narration et la dramaturgie. Martin Scorsese est certainement un de ces réalisateurs qui a pris le plus au pied de la lettre le principe d’Alfred Hitchcock : un plan/une idée. Deux grands artistes (mais il y en a d’autres) qui ont compris très vite que la caméra était le moyen essentiel pour créer son propre style.

1. Observez attentivement le bord des images d’un film ancien et vous verrez qu’il semble bouger et même parfois, sursauter. Il n’est pas absolument stable.

2. Seules exceptions, les deux plans serrés de face sur le serpent que doit attraper l’enfant moine (Seo Jae-kyeong) : le cadrage d’un animal a priori difficilement contrôlable exige évidemment que le cadreur suive le mouvement du sujet qui pourrait être tenté de s’échapper. Mais là encore, le panoramique de recadrage est à peine visible.

3. Voir les plans du serpent.

4. Quasiment inconnu chez nous, Teinosuke Kinugasa a obtenu le Grand Prix du Festival de Cannes en 1954 ainsi que l’Oscar du meilleur film étranger en 1955 pour La Porte de l’enfer : apprécié pour ses couleurs étonnantes (la photographie est de Kôhei Sugiyama, également chef opérateur de Kenji Mizoguchi), c’est le premier film japonais à avoir utilisé le procédé couleur de Kodak, l’Eastmancolor, concurrent du Technicolor.

5. Surtout localisés dans le premier tiers du film et pendant la joute équestre, les travellings ne durent que quelques secondes.

6. Le koto est un instrument de musique traditionnel japonais, une sorte de longue cithare à cordes pincées que l’on joue à plat.

7. Pour un œil aguerri, le début de plan quelque peu surexposé (puisque le diaphragme a été choisi pour une exposition optimale en intérieur), nous indique qu’il y a quelque chose d’inhabituel, mais il est difficile de dire de quoi il s’agit.

8. À noter qu’au tournage, le technicien a dû imprimer à la grue portant la caméra un mouvement d’une lenteur extrême car ce plan, à ce moment-là, est accéléré alors que le mouvement nous semble déjà assez lent.

9. Le fait que cette séquence se déroule en pleine lumière est également d’une importance cruciale : le spectateur ne peut pas faire autrement que de faire le point, avec l’auteur, sur les enjeux qui entourent le personnage principal, à cet instant précis de l’histoire. Moment finalement assez rare chez Kounen qui aurait tendance à concentrer plutôt son art sur l’action que sur la compréhension.

10. Étonnant d’ailleurs qu’il soit à ce point connu car il est assez court (moins de 10 secondes pour être exact !) et alors même que Lelouch a refait exactement le même plan (sur 15 secondes) à la fin du film sur le quai de la gare. La musique de Francis Lai et son fameux « Chabadabada » y sont certainement pour quelque chose. Sans parler de la Palme d’or au Festival de Cannes en 1966 ainsi que les deux Oscars…

11. Une caméra montée sur un drone peut donner la vision subjective d’un oiseau, par exemple.

12. Un travelling subjectif aux allures de plan séquence, réalisé en fait en trois parties assemblées en fondu enchaîné.

13. Parfois dans mes rêves, j’y retourne et je revois ces jours étranges qui commencèrent dans le sud de la France.

14. Une indication temporelle en écho direct à la première indication – 1999 – apparue à l’écran au début du film : alors que le carton indique 1999 sur le plan fixe d’un objet en mouvement (le contenu de la benne d’un camion roulant), quinze minutes plus tard, le 2004, à l’inverse, apparaît sur un plan en mouvement d’un personnage immobile.

15. Le réalisateur britannique raconte à François Truffaut, lors de leurs premiers entretiens en 1962, qu’il avait voulu, quinze avant Vertigo, réaliser cet effet mais qu’il n’y était pas arrivé : « Déjà, en tournant Rebecca, quand Joan Fontaine doit s’évanouir, je voulais montrer qu’elle éprouve une sensation spéciale, que tout s’éloigne d’elle avant sa chute. » In Hitchcock Truffaut (Gallimard).

16. La Shaw Brothers, société de production hongkongaise, possède dans son catalogue un nombre considérable de films d’arts martiaux bourrés de zooms.

17. Il y a en Italie toute une flopée de réalisateurs fous de zooms. Les plus célèbres, outre Bava, se nomment Sergio Sollima, Umberto Lenzi, Lucio Fulci, Ricardo Freda, Antonio Margheriti, Damiano Damiani…

18. Son talent ne s’arrête évidemment pas à l’utilisation des zooms !

19. Dont Sergio Leone a fait le remake officieux, six ans plus tard, avec Pour une poignée de dollars. Kurosawa lui intenta d’ailleurs un procès pour plagiat.

20. Le fait que le réalisateur, Bob Swaim, soit d’origine américaine (mais il a étudié le cinéma à l’école Louis-Lumière) y est sans doute pour quelque chose.