»alsdann, und wie man erwehntermassen durch den Linckhen Flügel Luft bekommen, so ist mit gesammbter Gewalt alles hinein getrungen, und da ware es nit mehr möglich den Soldaten zu halten, die Cavallerie dannach wurde obligirt abzusteigen, und sich mit der Hand eine Passage zu machen, wornach sye an etlichen orthen den Graben yber die todte, welche schon vor dem Feindt geblieben, passirt haben.«

Aus dem Bericht des Prinzen Eugen von Savoyen an den Kaiser

über die Schlacht von Senta1

»Schließlich wurde noch von beiden Seiten eine Salve von dreißig-, vierzigtausend Flintenschüssen abgegeben, und dann war auf einmal nichts mehr zu hören. Da war es ganz offenkundig, dass die Unseren auf dem anderen Ufer den Honigtrunk des Märtyrertums getrunken hatten! Es war die Zeit des Abendgebetes, und da das Dunkel der Nacht hereinbrach, ritten wir weinend und klagend zurück zum Lager. Dort sahen wir, dass alle ihre Zelte hatten stehen lassen und nach Temeswar hin abgerückt waren.«

Aus den Erinnerungen an Ca’fer Pascha den Älteren, aufgezeichnet von Ali,

seinem Siegelbewahrer2

Am 7. Februar 1695 starb in Konstantinopel nach nur vierjähriger Regierungszeit Sultan Ahmed II. und wurde in dem von seinem gleichnamigen Großvater errichteten Mausoleum bestattet. Hätte der jüngere Bruder Mehmeds IV. länger regiert, wäre es wohl zu einem früheren Friedensschluss mit dem Kaiser gekommen und den Erben Osmans ein neuerlicher Aderlass vom Ausmaß Slankamens erspart geblieben. Doch Ahmeds Nachfolger und Neffe, Mustafa II., war ein vielversprechender und ehrgeiziger junger Mann, der außerhalb des sterilen Dunstkreises von Palast- und Haremsintrigen aufgewachsen war.3 Vor allem war Mustafa II. überzeugt, dass ein entschlossen agierender Herrscher das Reich zu neuem Glanz und das geschundene Heer zu neuen Siegen führen könne. In einem Erlass an die Gläubigen warf er nur wenige Tage nach seiner feierlichen Schwertumgürtung seinen Vorgängern Vergnügungssucht und Trägheit vor. Durch ihre Nachlässigkeit, so der neue Sultan, seien dem Reich viele Länder verloren gegangen und unzählige Rechtgläubige getötet oder versklavt worden. Er selbst werde in den »Heiligen Krieg« ziehen und für all dies Rache nehmen.4

Dass die osmanische Armee ohne eine grundlegende Reform nach dem Vorbild der Europäer im Feld keine Chance mehr gegen seine »ungläubigen« Feinde haben würde, wollte oder konnte Mustafa nicht erkennen. Seit Jahren schleppte sich der Krieg in Ungarn kraftlos dahin, doch die Überzeugung des jungen Sultans, dass allein mit einem energischen Führer an ihrer Spitze die Kämpfer des wahren Glaubens wieder auf die Siegerstraße gelangen würden, war ebenso bestechend wie falsch.

Auch den Kaiserlichen fehlte seit dem Abgang Ludwig Wilhelms ein entschlossener Feldherr, der gleichermaßen das Vertrauen des Hofes wie auch der Armee genoss. Längst hatte sich gezeigt, dass der 25-jährige Kurfürst Friedrich August von Sachsen in der Rolle des Oberbefehlshabers bei Weitem kein gleichwertiger Ersatz für den Markgrafen von Baden war. Seine Versuche, Belgrad und Temesvár einzunehmen, waren nacheinander gescheitert und die Stimmung im kaiserlichen Heer auf einem Tiefstand. Die Lage war keineswegs ungefährlich, als Mustafa II. am 9. August 1695 mit einer überraschend starken Armee in Belgrad eintraf. Dem Sultan und seinen Beratern boten sich zwei Optionen. Glückte es etwa, den Kaiserlichen die Festung Peterwardein abzunehmen, wäre gewiss der Besitz von Belgrad dauerhaft gesichert. In gleicher Weise ließe sich Temesvár wirksam schützen, wenn es gelang, das nördlich davon gelegene Lipova zu erobern. Diese Festung hatte bisher dem Gegner als wichtige Operationsbasis gegen die letzte bedeutende Bastion der Osmanen in Ungarn gedient. Der Diwan entschied sich für das zweite Ziel, und das Heer der Gläubigen brach sofort nach Norden auf. Der Schlag kam für die Kaiserlichen überraschend, sodass die Festung Lipova bereits am 7. September im Sturm genommen werden konnte. Ihre Besatzung wurde niedergemacht. Ein reichlich spät in Marsch gesetztes Entsatzkorps unter dem Befehl des kaiserlichen Generals Frederico Veterani musste zwei Wochen später gegen die Truppen des Sultans, die inzwischen Verstärkung durch die Tataren erhalten hatten, bei Luga eine Niederlage einstecken. Erst die tödliche Verwundung ihres Generals hatte die Reihen der Kaiserlichen zerbrechen lassen und eine allgemeine Flucht ausgelöst. 8000 Mann kamen an diesem Tag ums Leben. Schon im Oktober 1695 konnte Mustafa II. im Triumph nach Konstantinopel zurückkehren. Sein erster Feldzug war über Erwarten günstig verlaufen, und das folgende Jahr versprach sogar noch größere Erfolge. Friedrich August war jetzt bemüht, die peinlichen Rückschläge durch die Einnahme von Temesvár wettzumachen. Ein Entsatzheer der Osmanen konnte er zwar in der Schlacht an der Bega am 26. August 1696 zum Rückzug zwingen, doch die Besatzung der Festung hielt weiter aus.5 Zwei Dutzend von den Kaiserlichen erbeutete Geschütze erlaubten es dem Sultan immerhin, einen zweiten Triumph in seiner Hauptstadt zu feiern.

Seinen dritten Feldzug nach Ungarn begann er 1697 mit einem wahrhaft gewaltigen Heer von 135 000 Mann. Dieser beängstigenden Truppenmasse hatte Leopold nur wenig entgegenzusetzen. Nach neun Jahren Krieg an zwei Fronten waren Wiens Kassen leer und die Regimenter dezimiert. Zudem benötigte der Kaiser einen neuen Oberbefehlshaber in Ungarn, nachdem Friedrich August zum König von Polen und zum Nachfolger des im Juni 1696 verstorbenen Johann Sobieskis gewählt worden war. Der sächsische Kurfürst war mehr als glücklich, dem Ort fortgesetzter Rückschläge entfliehen zu können, während der Kaiser sich darüber freuen durfte, dass ihm das tüchtige sächsische Truppenkorps vorerst erhalten blieb.

Der neue Kandidat für den Oberbefehl in Ungarn war nicht nur wegen seiner Jugend umstritten. Galt doch der damals erst 34-jährige Prinz Eugen von Savoyen als ein Freund offener Worte und war trotz seiner soldatischen Qualitäten nicht überall beliebt. Der Savoyer war ein Cousin des Markgrafen Ludwig Wilhelm und wie dieser in Paris geboren. Wie dieser war er auch ein Veteran des »Großen Türkenkrieges«. In der Schlacht vor Wien hatte der Prinz ein Regiment geführt, vor Ofen war er beim Sturm auf die Stadt verwundet worden, und ein Jahr später in der Schlacht beim Berg Harsan hatte er mit seinen abgesessenen Dragonern eine Schanze der Osmanen erstürmt.6

Auf dem Kriegsschauplatz in Norditalien konnte der bereits früh zum Feldmarschall beförderte Offizier sich unter Herzog Eugen von Savoyen, dem Chef seines Hauses, nicht immer mit seinen Ansichten durchsetzen und hatte schließlich auch nicht verhindern können, dass der kriegsmüde Herzog auf die Seite der Franzosen getreten war. Aber in Ungarn war die Not groß, und die Protektion des Grafen Ernst Rüdiger von Starhemberg, der inzwischen zum Präsidenten des Hofkriegsrats avanciert war, half Leopolds Bedenken zu zerstreuen. »Er wisse niemand zu nennen«, so lobte der Held der zweiten Wiener Türkenbelagerung seinen Protegé, »der mehr Verstand, Erfahrung, Fleiß und Eifer zu des Kaisers Dienst im höheren Grad besitze als der Prinz«.7

Als der neue Oberbefehlshaber am 5. Juli 1697 im kaiserlichen Feldlager von Essegg eintraf, blieb nicht mehr viel Zeit zur Abstellung der gravierendsten Mängel in der Truppe. Meldungen besagten, dass der Sultan bei Belgrad je eine Brücke über die Save und die Donau habe schlagen lassen und nach allem Ermessen, unterstützt von einer gewaltigen Donauflottille, auf Peterwardein marschiere. Eugen wollte einer Schlacht nicht ausweichen und erteilte den in Nordungarn und Siebenbürgen stehenden Verbänden den Befehl, sich mit dem Hauptheer so rasch wie möglich zu vereinigen. Am 25. Juli brach er selbst mit seinen Truppen in Richtung Peterwardein auf und war zuversichtlich, die Osmanen vor der Festung schlagen zu können. Als ihm jedoch zu Ohren kam, dass der Sultan plötzlich bei Pancsova mit seinem Heer auf das rechte Donauufer gewechselt sei und nunmehr entlang der Theiß nach Norden vorstieß, fürchtete Eugen, der gegnerische Schwenk ziele auf das isolierte Kavalleriekorps des Grafen Jean Louis de Bussy-Rabutin, der sich noch auf dem Marsch von Siebenbürgen zur Hauptarmee befand. Kurz entschlossen ließ Eugen einige schwache Abteilungen an der Donau zurück und folgte dem Heer der Osmanen. Nachdem er glücklich Bussy-Rabutins Kavallerie an sich ziehen konnte, musste er festzustellen, dass der Sultan seinen nördlichen Haken nur gemacht hatte, um ihn von Peterwardein wegzulocken. Schon war die Festung Titel an der Theissmündung an die Osmanen verloren gegangen. Unverzüglich kehrten die Kaiserlichen um und trafen am 6. September wieder vor Peterwardein ein. Nur ein Sumpfgelände trennte jetzt noch die beiden Hauptheere, doch Mustafa, von der Stärke der Festung wie auch von der Schnelligkeit des Gegners überrascht, wich einer Schlacht aus und brach erneut nach Norden auf. Der »Großtürke« wolle nach Szegedin gehen und versuchen, die schwach verteidigte Festung einzunehmen, lautete die glaubwürdige Meldung eines Überläufers. Sodann wolle er Thökölys Aufständische in Siebenbürgen unterstützen.8 Vor allem aber wollte Mustafa die Kaiserlichen von Belgrad wegziehen und eine Belagerung der Festung verhindern. Bei Senta, einer kleinen Ortschaft am rechten Ufer der Theiß und zwei Tagesmärsche von Peterwardein entfernt, hatte der Sultan am 10. September eine Brücke über den Fluss schlagen lassen. Offenbar wollte er seinen Marsch vor den Kaiserlichen gesichert auf dem linken Ufer fortsetzen. Zur Deckung des Übergangs war von den Osmanen auf dem rechten Ufer ein befestigter halbkreisförmiger Brückenkopf mit Gräben und Redouten angelegt worden. Schon in der Nacht zum 11. September hatten Tross und Teile der osmanischen Kavallerie mit dem Passieren der Brücke begonnen, noch aber befand sich die gesamte Infanterie diesseits der Theiß, als sich am Nachmittag die Kaiserlichen in raschem Tempo der Übergangsstelle näherten. Eugen hatte 50 000 Mann unter seinen Fahnen und erkannte sofort die unglaubliche Chance, die sich ihm bot. Allerdings blieben ihm nur noch zwei Stunden Tageslicht. Sofort formierte er seine Infanterie zu mehreren Angriffskolonnen und befahl dem Grafen Guido von Starhemberg, mit der Kavallerie des linken Flügels über eine etwa 40 Meter breite Sandbank, die nicht in die Befestigung einbezogen war, die Brücke von Norden anzugreifen. Zugleich ließ er seine Artillerie auffahren, um den Übergang von beiden Seiten unter Feuer zu nehmen. Die Osmanen zeigten sich zunächst keineswegs durch das zupackende Vorgehen der Kaiserlichen erschüttert und empfingen Eugens Infanterie mit einem Hagel von Geschossen. Der Prinz selbst erstieg an der Spitze des abgesessenen Dragoner-Regiments »Styrum« den Wall und erzwang den Einbruch in den Brückenkopf. Obwohl nun auch von der Kavallerie im Rücken gefasst und von der rettenden Brücke abgeschnitten, setzten die Janitscharen ihren Widerstand fort. Viele legten ihre Gewehre fort und versuchten sich mit den Säbeln zu wehren, andere stürzten schon zum Fluss, wo etliche in ihrer Panik auch die Schwimmer unter Wasser zogen. Offenbar kam es jedoch nicht mehr zum Nahkampf, da die Kaiserlichen Salve auf Salve in den wimmelnden Menschenhaufen feuerten, der nur eine Stunde zuvor noch eine Armee gewesen war. Der Kampf mutierte schnell zu einem kaum vorstellbaren Gemetzel, das nicht vor Einbruch der Nacht endete. Eine letzte mörderische Salve aus angeblich 30 000 Gewehren soll alles zum Schweigen gebracht haben.9 Entsetzt musste Mustafa II. vom anderen Ufer mit ansehen, wie sein gesamtes Janitscharenkorps vernichtet worden war. Er floh noch in derselben Nacht, nur die Fahne des Propheten im Gepäck, nach Temesvár. So endete sein dritter und letzter Feldzug nach Ungarn.

Wohl 30 000 Krieger des Islam sind an diesem Tag innerhalb der Befestigung oder beim Versuch, die Theiß zu überwinden, getötet worden. Nicht einmal die Lösegeldangebote der osmanischen Agas und Beys hatten bei den Siegern Gehör gefunden.10 In seinem Bericht an den Kaiser sprach der Prinz irreführend vom »Grimm seiner Soldaten«, die kein »Quartier« hatten geben wollen. Es fällt freilich schwer, sich das fortgesetzte Salvenfeuer auf eine so große Menge inzwischen wehrloser Menschen als Affekttat vorzustellen. Die Feuerkommandos dazu müssen bis zuletzt von Offizieren erteilt worden sein. Wenigstens ein Großteil des Gegners hätte noch gefangen genommen werden können, doch Eugens Befehle lauteten offenbar anders. Nur wenige Osmanen, die man später noch unter den Leichenbergen herauszog oder zwischen den Brückenpontons im Wasser fand, hatten das Glück, den Untergang der osmanischen Militärmacht zu überleben. Der keineswegs so edle Ritter aus Savoyen schätzte, dass von der gesamten osmanischen Infanterie nicht mehr 2000 Mann das jenseitige Ufer erreichen konnten. Von den Kaiserlichen wurden knapp 1500 Soldaten getötet oder verwundet, die Mehrheit von ihnen wohl schon beim Sturm auf den befestigten Brückenkopf.11

Nur die eigenen Toten erhielten ein Begräbnis, die des Gegners ließ man wohl verrotten. Das Tagebuch der englischen Aristokratin Mary Wortley Montagu, die 1718 ihren Mann, den britischen Gesandten in Konstantinopel, durch Ungarn begleitete und auch das Schlachtfeld von Peterwardein passierte, erwähnt jedenfalls die zahllosen Schädel und Gebeine zwei Jahre zuvor getöteten Osmanen, die immer noch das Feld bedeckten.12

Zum dritten Mal in nur zehn Jahren war das Korps der Janitscharen fast völlig aufgerieben worden. Der Rest des osmanischen Heeres hatte geschockt und in völliger Auflösung das gesamte Lager auf dem linken Ufer der Theiß zurückgelassen und war dem Sultan nach Temesvár gefolgt. Gleichwohl wagte es Eugen wegen der fortgeschrittenen Jahreszeit nicht, dem Gegner nachzusetzen. Immerhin fand er noch die Zeit für einen Herbstfeldzug in Bosnien, der mit der Zerstörung und Plünderung von Sarajewo endete.

Alle Hoffnungen der Kaiserlichen richteten sich im folgenden Jahr auf die Einnahme von Belgrad. Noch nach dem Sieg von Senta hatte Prinz Eugen selbstsicher behauptet, dass der Feind seine verlorene Infanterie nicht mehr werde ersetzen können und es für einen Angriff auf die Festung keine bessere conjunctur geben könne. Tatsächlich war jedoch auch das kaiserliche Heer durch den Abzug der Sachsen nach Polen empfindlich geschwächt und weit von seiner alten Stärke entfernt. Der Armee fehlte Proviant wie Geld, und nur dank der Aufdeckung eines Komplotts konnte verhindert werden, dass zwei Dragoner-Regimenter ihre Offiziere töteten und zu den Osmanen überliefen.13

Entscheidend war jedoch, dass die Wiener Hofburg mit Blick auf die Ambitionen des neuen russischen Zaren Peter I. in der Moldau und der Walachei an einer weiteren Schwächung des alten Gegners kein Interesse mehr hatte. Zweimal schon hatten die Russen, die 1686 der »Heiligen Liga« beigetreten waren, vergeblich versucht, den Tataren die Krim zu entreißen. Immerhin hatte der junge Zar Peter I. im Jahre 1696 die Festung Asow am gleichnamigen Meer erobern können. Sein Anspruch, als neuer Schutzherr aller orthodoxen Balkanchristen anerkannt zu werden, erregte freilich in Wien größte Besorgnis und legte bereits die Lunte an ein Pulverfass, das zwei Jahrhunderte später zur Explosion kommen sollte.14

Im Sommer 1698 nahmen die Verhandlungen zur Beendigung des »Großen Türkenkrieges« mithilfe britischer Vermittlung rasch Fahrt auf. Zwar führte Großwesir Amcazade Hüsseyn noch einmal ein großes Heer nach Belgrad, doch begleiteten ihn im Auftrag von König William III. von England bereits Lord William Paget und der Niederländer Jacob Colyer. Als sich im Juli die »Hohe Pforte« bereit erklärte, einen Frieden auf der Grundlage des aktuellen Besitzstandes zu akzeptieren, warf schon der kommende Krieg um die spanische Erbfolge seine Schatten voraus. Ende Oktober trafen sich die Verhandlungsführer aller beteiligten Mächte zwischen den Fronten bei Karlowitz an der Donau. Die hohen Delegationen mussten im Zelt hausen, da die kleine Ortschaft längst verlassen und niedergebrannt war. Für die direkten Verhandlungen hatte man immerhin eine hölzerne Scheune errichtet. Die unbequeme Logierung bei winterlichen Temperaturen dürfte gewiss zur raschen Einigung beigetragen haben, die dem Kaiser ganz Ungarn einschließlich seiner slawonischen und siebenbürgischen Gebiete zusprach. Die Osmanen behielten das Banat mit Temesvár, mussten aber Podolien mit Kamieniec den Polen überlassen, obwohl diese die Stadt niemals hatten einnehmen können. Die Serenissima durfte sich über ihren wiedergewonnenen Rang als Großmacht freuen. Sie erhielt die gesamte Peloponnes sowie die Inseln Leucadia und Santa Maura. Den Russen wurde Asow und die Stadt Taganrog zugesprochen. Ihre Vereinbarung mit der »Hohen Pforte« war allerdings nur auf zwei Jahre befristet, während der Friede zwischen dem Sultan und den übrigen Mächten der »Heiligen Liga« für wenigstens 20 Jahre Gültigkeit haben sollten.

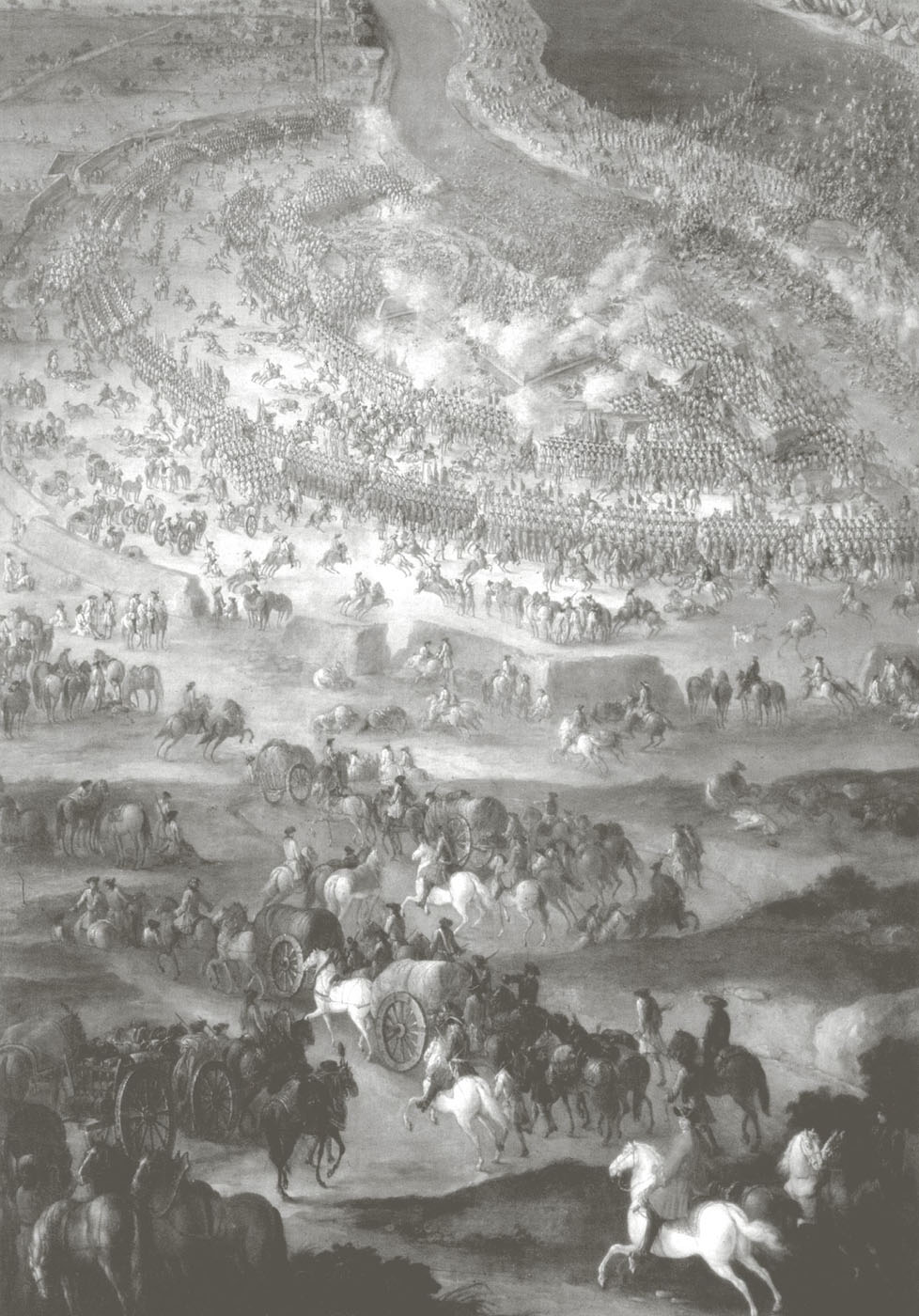

Schlacht bei Zenta. Jacques-Ignace Parrocel, 1711/1720.

»Karlowitz« brachte zwar kein Ende der Türkenkriege, wohl aber eine deutliche Zäsur im Verhältnis der christlichen Mächte zu den Osmanen. Mit den Eroberungen Sultan Süleymans verzichteten sie erstmals auch auf ihren Anspruch prinzipieller Überlegenheit gegenüber den christlichen Mächten und öffneten sich vorsichtig sogar westlichen Ideen. Viele Einrichtungen der Europäer und besonders ihre Art der mechanischen Kriegführung galten plötzlich nicht mehr als »Teufelszeug«, sondern wurden zunehmend als nachahmenswert empfunden. In Karlowitz schienen die Erben Osmans endlich Teil der europäischen Streitgemeinschaft geworden zu sein, was die Unterhändler mit Feiern, gegenseitigen Besuchen und einer Flut von Geschenken besiegelten.15