»Aber ihre Gewehre sind in Länge und Gewicht, in Leichtigkeit und Ausgewogenheit gleich, damit es während der Schlacht leicht ist, zugleich zu laden. Danach stehen sie Reih um Reih fest und eben wie eine Mauer und verharren auf dem Platz. Je nachdem wie viele Reihen es gibt, zieht sich die erste der Ordnung nach zurück, sobald sie wie mit einer einzigen Zündschnur geschossen hat, und da die zweite Reihe bereit und gerüstet ist, kommt sie an ihre Stelle. Sobald die gezählten Reihen zu Ende sind, kommt wieder die erste daran und indem sie bis zum Ende der Schlacht in ständigem Kreis aufeinanderfolgen, kämpfen sie ohne Unterlass. Seitdem die Österreicher diese Kunst erfunden haben, haben sie begonnen zu erobern.«

Fiktiver Dialog zwischen einem osmanischen und einem christlichen Offizier, verfasst

(vermutlich von İbrahim Müteferrika) während der Verhandlungen in Passarowitz (1718)1

Habsburgs Hoffnung, dass die demütigenden Erfahrungen des »Großen Türkenkrieges« die »Hohe Pforte« nach dem Frieden von Karlowitz umgänglicher gemacht hätten, sollte immerhin anderthalb Dekaden Bestand haben. Es wäre freilich zu viel behauptet, von einem grundsätzlichen Sinneswandel in Konstantinopel zu sprechen. Bei Hof und in der Armee herrschte eher eine große Ratlosigkeit. Vergeblich suchten die rivalisierenden Fraktionen in der Hauptstadt nach Antworten auf die deprimierende Überlegenheit der »verfluchten Christen«. Waren doch die stolzen Armeen der »Rechtgläubigen« nicht nur mehrfach besiegt, sondern geradezu vernichtet worden. Der Verlust Ungarns, das der große Süleyman für das Reich erobert hatte, löste politische Schockwellen aus, deren erstes Opfer Sultan Mustafa II. war. Im Sommer 1703 stürzten ihn die Janitscharen und setzten seinen jüngeren Bruder Ahmed an seine Stelle.2 Die Großwesire kamen und gingen. Eine starke Persönlichkeit vom Format eines Ahmed Köprülü fand sich nicht darunter. Während die Mächte Europas um die spanische Erbfolge rangen und Armeen gegeneinander marschieren ließen, die sie sich eigentlich gar nicht leisten konnten, wurde das Heer des Sultans beinahe ein Jahrzehnt lang nicht mehr zu den Waffen gerufen. Nicht einmal ein erneuter Aufstand der Ungarn unter Ferenc II. Rákóczy, der die Kaiserlichen über Jahre in Atem hielt, hatte die Osmanen zum Eingreifen veranlassen können.3 Erst der Übertritt Karls XII. von Schweden auf osmanisches Gebiet sollte diese für die Geschichte des Reiches außergewöhnlich unkriegerische Phase beenden und die »Hohe Pforte« beinahe gegen ihren Willen in einen erfolgreichen Krieg gegen Russland treiben.

Der unerwartete Sieg über die Armee des Zaren hatte eine Teilrevision von »Karlowitz« ermöglicht. Die an Peter I. verlorene Festung Asow konnte wieder dem Reich eingegliedert werden, und die Versuchung für die »Hohe Pforte« war plötzlich groß, auch andere Bestimmungen des ungeliebten Verzichtsfriedens von 1699 umzustoßen. Der allzu leichte Erfolg über Russland hatte die Erinnerung an bessere Tage des Reiches spürbar belebt, zudem schienen die europäischen »Konjunkturen« für eine aggressivere Außenpolitik überaus günstig. Noch bekriegte der König von Polen gemeinsam mit dem Zaren die Schweden, Spanien wurde inzwischen von einem Enkel des Sonnenkönigs regiert, und die Regimenter des Kaisers waren nach dem jüngsten Waffengang gegen Frankreich reichlich erneuerungsbedürftig.

Die entscheidende Frage in Konstantinopel lautete, ob Wien tatsächlich noch einmal zu den Waffen greifen würde, wenn die Armee des Sultans sich aufmachte, der schwächlichen Serenissima ihre Beute aus dem »Großen Türkenkrieg« wieder zu entreißen. Hatte doch der Verlust der gesamten Peloponnes an die zutiefst verachteten Venezianer weitaus mehr Schmerzen in Konstantinopel verursacht als die Räumung des entlegenen Asows.

Offiziell hatte die »Heilige Liga« von 1684 noch Bestand. Der neue Großwesir Silahdar Damat Ali war ein christenhassender Psychopath und fest entschlossen, die Bündnistreue der Habsburger auf die Probe zu stellen. Ein Vorwand für den Krieg gegen Venedig war schnell gefunden. Montenegrinische Rebellen, die dem Aufruf des Zaren gefolgt waren, hatten sich nach ihrer Niederlage gegen das Aufgebot des bosnischen Beylerbeys auf das benachbarte Gebiet der Markusrepublik zurückziehen müssen. Venedigs Weigerung, die Flüchtlinge auszuliefern, betrachtete Damat Ali als hochwillkommenen Bruch der Vereinbarungen von Karlowitz und erklärte der Markusrepublik am 8. Dezember 1714 den Krieg.4

Im Sommer des nächsten Jahres marschierte der Großwesir mit einem Heer von 70 000 Mann zum Isthmus von Korinth, während eine Gesandtschaft aus Konstantinopel mit Friedensversicherungen nach Wien reiste, wo sie von dem Prinzen Eugen mit aller Courtoisie empfangen wurde.5 Der Feldherr machte sich freilich keine Illusionen über die Absichten der Osmanen, hoffte aber mit Blick auf die eigenen unzulänglichen Rüstungen, den unvermeidlichen Krieg noch wenigstens ein Jahr hinauszögern zu können.6 Die Frage war allerdings, ob die Venezianer so lange allein kämpfen konnten. Zur Verteidigung der Peloponnes fehlten der Serenissima Truppen, Geld und vor allem die Unterstützung der griechischen Bevölkerung. Die Einheimischen hassten ihre neuen Herren und Venedigs Versuche, das Land finanziell auszusaugen und den katholischen Glauben zu verbreiten.7

Im Großen Türkenkrieg hatte Generalkapitän Francesco Morosini immerhin vier Jahre benötigt, die Halbinsel zu besetzen. Jetzt eroberten sie die Osmanen in nur sieben Wochen zurück. Die gut befestigte Stadt Korinth fiel bereits am 3. Juli 1715 durch den Verrat ihrer griechischen Bewohner. In fast allen anderen Städten wiederholten sich die Ereignisse, nur Patras hielt sich immerhin 23 Tage. Als Damat Ali Pascha am 23. August 1715 seinen Feldzug einstellte, hatte er fast die gesamte Halbinsel einschließlich der Festung Moron besetzt und überall eine Blutspur hinterlassen. Die Versklavung von 30 000 Menschen war der grausame Beleg, dass sich ihre Kollaboration für die peloponnesischen Griechen nicht ausgezahlt hatte.8

Die Katastrophe der Venezianer machte eine Kriegserklärung Habsburgs unausweichlich. Nicht alle teilten jedoch in Wien den Optimismus des Prinzen Eugen, der in dem Krieg vor allem die Chance sah, endlich Belgrad und das Banat zu besetzen und damit die Eroberung Ungarns zu vollenden. Die Armee des Großwesirs schien den Sieger von Senta, Höchstädt und Turin nicht zu schrecken. Die im Sommer von Damat Ali Pascha gegen die Venezianer aufgebotenen Truppen hätten nach den Worten des kaiserlichen Residenten am Bosporus, Anselm von Fleischmann, nur noch aus »Lumpengesindel« bestanden. Niemand sei darunter gewesen, der eine Attacke hätte führen können, geschweige denn die Artillerie zu kommandieren.9

Durch die finanziellen Zusagen des Papstes ermutigt, zeigte sich schließlich auch Karl VI. zu einem neuen »Türkenkrieg« bereit. Der Kaiser war der jüngere Sohn des 1705 verstorbenen Leopolds und ursprünglich für die spanische Krone bestimmt gewesen. Nach dem frühen Tod seines älteren Bruders Joseph hatte er jedoch 1711 nach Wien zurückkehren müssen, um als Kaiser dessen Nachfolge anzutreten. Karl war ein typischer Habsburger, geprägt von Pflichtgefühl, Fleiß und sogar Mut, aber auch von Misstrauen und Angst vor falschen Beratern. Großes Vertrauen setzte er allerdings in den Prinzen Eugen, dem er mitunter sogar hymnische Briefe schrieb.10

In einer selbstbewussten Note an die »Hohe Pforte«, die Fleischmann im April 1716 dem Großwesir überreichte, forderte Karl, von Eugen bedrängt, unverblümt die Räumung der Peloponnes und eine Entschädigung Venedigs. Damat Ali antwortete mit einem Schwall von Schmähungen und ließ den kaiserlichen Residenten sogleich in den berüchtigten »Sieben Türmen« einsperren. Als Eroberer der Peloponnes gefiel sich der Großwesir in der rohen Sprache der alten osmanischen Absagebriefe, die inzwischen aber nur noch eine nicht mehr vorhandene Stärke vortäuschten.

Die Vorbereitungen der Kaiserlichen auf den kommenden Krieg hatten schon nach Beginn der osmanischen Offensive auf der Peloponnes begonnen, waren aber immer noch nicht abgeschlossen, als Prinz Eugen am 9. Juni 1716 im Feldlager bei Futak eintraf. Es fehlten Artillerie, Vorräte, vor allem aber Schiffe, um Belgrad wirksam abzuriegeln. So blieb dem kaiserlichen Feldherrn zunächst nur die ungeliebte Defensive. Das Heer des Großwesirs war inzwischen in der Festungsstadt zwischen Save und Donau eingetroffen, und die Schätzungen seiner Stärke reichten bis zu 200 000 Mann. Dagegen konnte Eugen nur rund 80 000 Mann aufbieten, die er in einem Feldlager vor Peterwardein auf dem rechten Donauufer versammelt hatte. Der Prinz setzte darauf, den taktisch unterlegenen Feind wie bei »Senta« in einer günstigen Lage zu fassen und zu vernichten. In seinen Briefen an den Kaiser tauchte immer wieder der Degout des kultivierten Europäers über diese »abergläubige« und »barbarische Nation« auf, die in ihrem lächerlichen gekränkten Hochmut partout keine Ruhe geben wollte.

Unter Eugen, dem »edlen Ritter«, war der Kampf der Kaiserlichen gegen die Osmanen endgültig zu einem Kolonialkrieg mutiert, in dem eine Schonung des als zivilisatorisch minderwertig verachteten Gegners nicht mehr vorgesehen war. Von »Senta« über »Culloden« (1746) und »Omdurman« (1898) führte offenbar eine gerade Linie zu den Philippinen (1898 – 1902).11

Wie erwartet überschritten die Osmanen am 25. Juli 1716 die Save und näherten sich über Karlowitz der Donauschleife bei Peterwardein. Ein für die Kaiserlichen unglücklich verlaufenes Reitergefecht am 2. August schien für den Großwesir ein günstiges Omen zu sein. Mit seiner Armee errichtete er am nächsten Tag sein befestigtes Lager auf der rechten Donauseite im Vorfeld der kaiserlichen Festung. Einen Tag lang hoffte Eugen, die Osmanen würden sich ihrerseits zum Angriff auf seine Stellungen entschließen, doch Damat Ali zog es vor, die Kaiserlichen nur zu blockieren. Seine Truppen waren dem Gegner zahlenmäßig deutlich überlegen, seine rasch durch Erdbefestigungen verstärkten Stellungen verliefen auf einem leichten Höhenrücken und ließen sich, da die Versorgung über die Donau gesichert war, beliebig lange halten. Den »Christen« blieb somit nur noch die Wahl zwischen einem Angriff oder dem Rückzug über die Donau, was unweigerlich zum Fall von Peterwardein geführt hätte.

Der ausmanövrierte kaiserliche Feldherr entschied sich für den Angriff. Schon am nächsten Morgen, dem 5. August, sollten die osmanischen Stellungen in einem überraschenden Sturm genommen werden. Noch im Laufe der Nacht zog Eugen seine 27 Kavallerieregimenter über die Donau. Insgesamt konnte der Prinz über 51 000 Fußsoldaten, 27 000 Reiter und 80 Geschütze gegen das Heer des Großwesirs aufbieten. Zu Eugens Verdruss verzögerte sich der Beginn des Angriffes um zwei Stunden. Ein Sturm hatte während der Nacht eine seiner beiden Brücken über den Strom beschädigt, wodurch der gesamte Plan in Gefahr geriet.12

Doch der Gegner war immer noch arglos, als Eugens Regimenter endlich aus ihren Verschanzungen hervorbrachen. Auf dem linken Flügel erstürmten sechs Infanteriebataillone unter dem Kommando des Prinzen Karl Alexander von Württemberg die erste Höhe, auf der die Osmanen zehn ihrer schweren Geschütze postiert hatten und konnten sie gegen sämtliche Gegenangriffe halten. Auch das links davon angreifende Zentrum kam anfangs gut voran. Als aber die Infanterie über das erste osmanische Erdwerk hinwegsteigen musste, verlor sie in dem Gewirr der gegnerischen Gräben rasch ihre Ordnung und kam zum Stehen. Der Kaiser sprach später von einer »befremdlichen Konfusion«, stellte es aber seinem Feldherrn frei, eine strenge Untersuchung vorzunehmen.13

Die Janitscharen hatten rasch ihren Schock überwunden und attackierten durch die in den Reihen der Angreifer entstandenen Lücken. Ungeordnet und scharf verfolgt, musste das erste Treffen des Kaiserlichen Zentrums auf seine Ausgangsstellung zurückgehen. Die gesamte Linie der Kaiserlichen drohte damit zu zerbrechen. Eugen musste handeln und befahl zunächst dem Prinzen von Württemberg, seine exponierte Stellung unbedingt zu halten. Sodann brachte er seine Reserven gegen den im Zentrum ungestüm nachdrängenden Feind in Stellung. Inzwischen waren die Janitscharen bereits in die Befestigungen der Kaiserlichen eingedrungen, hatten dabei aber beide Flanken stark exponiert. Es fehlte ihnen nun eine ordnende Hand. Auch bei Peterwardein zeigte sich wieder, dass ihr Mangel an Manövrierfähigkeit den Osmanen bestenfalls noch Anfangserfolge erlaubte. Brach der Gegner beim ersten Ansturm nicht zusammen, war die Schlacht verloren.

Der Flankenangriff gegen die Janitscharen verschaffte dem Zentrum Luft. Eugens Infanterie konnte ihre Linien wieder schließen und drang ihrerseits zusammen mit Feldmarschall Graf Johann Pálffys Kavallerie ins osmanische Lager ein, wo jetzt alles floh. Eine Kugel in den Schädel beendete das Leben des Großwesirs, der lange die Schlacht nur passiv von seinem Zelt aus beobachtet hatte. Zu spät hatte er versucht, die Fliehenden neu zu formieren. Gewiss hätte Damat Ali von den Kaiserlichen keinen Pardon zu erwarten gehabt, denn neben seinem Zelt lagen noch die enthaupteten Leichen der am 2. August in Gefangenschaft geratenen Offiziere.14 Nach fünfstündigem Kampf war die Schlacht entschieden. Unter Zurücklassung sämtlicher Geschütze strebten die Osmanen in voller Auflösung zu den Saveübergängen bei Belgrad. Im Vergleich zu »Slankamen« und »Senta« waren ihre Mannschaftsverluste allerdings gering. Wohl 10 000 erschlagene Kämpfer lagen haufenweise in den Gräben oder zwischen den Zelten. Die Kaiserlichen, deren Verluste mit rund 4500 Toten und Verwundeten, darunter mehr als 200 Offiziere, etwa halb so hoch ausgefallen waren, hatten erneut kaum Gefangene gemacht.15

Zu einer Verfolgung der Geschlagenen fühlten sich die Sieger allerdings nicht mehr fähig, und auch Eugen zeigte sich plötzlich erstaunlich passiv. Angeblich hätte ihn die große Zahl an Verwundeten von einer Verfolgung abgehalten, schrieb er dem Kaiser. Dass er seinen Soldaten Zeit habe geben wollen, das feindliche Lager gründlich zu plündern, dürfte freilich eine Schutzbehauptung gewesen sein. Vermutlich hatten sich die Truppen die Zeit dazu einfach genommen.

Die erbeuteten 150 Geschütze, Mörser und Haubitzen konnten den Prinzen nicht darüber hinwegtrösten, dass sein Sieg im Vergleich zu »Senta« nicht vollständig ausgefallen war. Immer noch verblieben dem Gegner starke Kräfte. Ein sofortiger Vormarsch auf Belgrad kam für Eugen auch wegen des fehlenden Schiffsmaterials zunächst nicht in Frage. Eine sichere Überquerung der Save als Voraussetzung einer Einschließung der Festung von Süden her erschien ihm daher zu bedenklich.16

Stattdessen drängte der Prinz jetzt auf die Einnahme der Festung Temesvár. Man gewänne durch ihren Besitz günstige Winterquartiere im Banat und könne, so der Feldherr in einem Brief an den Kaiser, Kontributionen aus der benachbarten Walachei einziehen. Zudem wäre durch den Besitz der wichtigen Festung an der Bega der Schutz Oberungarns verbessert und die »Kommunikation« nach Siebenbürgen erleichtert.17 Für einen Feldherren vom Format des Prinzen waren dies freilich erstaunlich zweitrangige Gesichtspunkte. Offenbar spekulierte Eugen darauf, dass er mit seinem Marsch auf Temesvár unweigerlich auch das osmanische Heer von Belgrad nach Norden ziehen würde. Vielleicht ließen sich die Versäumnisse von Peterwardein an günstiger Stelle wieder wettmachen. Entsprechend behäbig begann das kaiserliche Heer in der Nacht zum 14. August seinen Marsch entlang der Theiß nach Senta, wo man erst vier Tage später eintraf und auf einer Brücke den Strom überquerte. Weitere zwölf Tage vergingen, ehe das gesamte Heer sein Lager vor Temesvár bezog. Die Festung bestand aus zwei jeweils im Norden und Süden erbauten Bollwerken, sogenannten Palanken, dem Schloss und schließlich der eigentlichen Stadt. Alle vier Teile von Temesvár wiesen voneinander unabhängige Befestigungen auf und waren durch ein von mehreren Seitenarmen der Bega gespeistes Sumpfgebiet geschützt. Mehr als 10 000 Verteidiger standen hinter den Mauern von Temesvár, das nur von Norden, wo die Stadt durch die größere der beiden Palanken gesichert war, mit Aussicht auf Erfolg angegriffen werden konnte. Hier begannen die Kaiserlichen dann auch mit ihren Belagerungsarbeiten, während die Kavallerie unter dem bewährtem Feldmarschall Pálffy die Armee gegen den erwarteten Entsatzversuch von Süden abschirmen sollte.18

Gerade hatte der Prinz an der Nordflanke drei sogenannte Breschbatterien in Stellung bringen lassen, als er am 18. September die längst erwartete Meldung erhielt, dass der neue Großwesir, Hacı Halil Pascha, starke Kavalleriemassen aus Belgrad gegen das Belagerungsheer heranführe. Sogleich ließ Eugen Graf Pálffys Kavallerie durch elf Bataillone seiner Infanterie verstärken, und tatsächlich kam es am 23. September zu ersten Zusammenstößen mit dem neuen Gegner. Die Kämpfe hatten aber keinen ernsthaften Charakter. Die Osmanen griffen ohne Elan an und zogen sich schließlich mit einigem Verlust wieder zurück. Was sie mit ihrem Erscheinen überhaupt bezweckt hatten, blieb angesichts der mageren Resultate unklar. Zu einer Unterbrechung der Belagerung hatte die Aktion jedenfalls nicht geführt, und nachdem am 1. Oktober die große Palanke im Norden von Temesvár gestürmt werden konnte, bot die Besatzung der Stadt zu Eugens Überraschung nur zehn Tage später die Kapitulation gegen freien Abzug an. Am 16. Oktober 1716 verließen die Osmanen die Festung, über die 164 Jahre die Fahne des Halbmondes geweht hatte. Das Vilâyet von Temesvár war damit erloschen. Eugen übertrug dem General Claudius Florimund Mercy die Statthalterschaft der neuen Provinz mit dem Auftrag, bis zum Wintereinbruch die letzten in osmanischer Hand verbliebenen Palanken zwischen Theiß und Bega zu erobern.

Der Prinz machte sich Anfang November auf den Weg nach Wien. Nur in Raab unterbrach er seine Reise für einen Tag, um in der dortigen Kathedrale in feierlicher Zeremonie eine besondere Auszeichnung Papst Clemens’ XI., einen geweihten Degen mit Hut, entgegenzunehmen. In der habsburgischen Hauptstadt genoss Eugen in diesem Winter mehr denn je die volle Unterstützung des Kaisers, der ihn in allen politischen Fragen zu konsultieren pflegte. Karl VI. unterstützte daher auch die Absicht des Savoyers, den Krieg gegen die »Hohe Pforte« mit doppeltem Eifer fortzusetzen und mit der Eroberung Belgrads im nächsten Jahr zu krönen. Die Vermittlungsbemühungen des britischen Geschäftsträgers in Konstantinopel, Sir Edward Wortley Montagu, betrachteten der Kaiser und Eugen als ärgerliches Hemmnis. Der turcophile Engländer glaubte allen Ernstes, Wien könnte sich auf eine Rückgabe des Banats einschließlich Temesvárs einlassen, wie es die »Hohe Pforte« über ihn ins Spiel gebracht hatte. »Die Proposition sei recht zum lachen« urteilte Karl gegenüber seinem populärsten Feldherren.19

Allerdings würde Habsburg im kommenden Jahr den Kampf gegen die Armeen des Sultans fast allein fortsetzen müssen. Immerhin durfte Eugen auf die Unterstützung durch ein kleines, aber hervorragendes bayerischen Korps zählen und auch die Reichsstände hatten dem Kaiser bereits nach der Schlacht von Peterwardein eine »Türkenhilfe« von 50 Römermonaten bewilligt.20 Hilfe von den alten Bundesgenossen stand dagegen nicht zu erwarten. Zwar war es Venedig unter der tatkräftigen Führung des aus Sachsen stammenden Generals Matthias Johann Graf von der Schulenburg gelungen, dem Großangriff eines osmanischen Expeditionskorps zu widerstehen, das im Frühjahr 1716 auf Korfu gelandet war. Allerdings hatte erst der Sieg der Kaiserlichen bei Peterwardein die Osmanen zum Abzug von der Insel bewogen. Eugen missfiel dabei die auffällige Untätigkeit der venezianischen Flotte, und er musste jetzt sogar befürchten, es im kommenden Jahr vor Belgrad auch mit den aus Korfu abgezogenen 30 000 Osmanen zu tun zu haben. Das Zarenreich hätte wohl ein Ersatz für die Venezianer sein können, doch in Wien übersah man durchaus nicht Moskaus ambitionierte Attitüde eines Befreiers gegenüber den christlichen Balkanvölkern. Hofkanzler Graf Philipp Ludwig von Sinzendorff beklagte sich in einem Brief an den schweizerischen Diplomaten in britischen Diensten, Francois-Louis Pesmes de Saint-Saphorin, unverblümt darüber, »dass dieser Herr« (der Zar) seinen Alliierten gewöhnlich »mehr beschwerlich falle als Hilfe leiste«.21 Eher erleichtert bewertete man dann auch in der Hofburg die Absage des Zaren, der zunächst lieber den Krieg gegen die Schweden zum Abschluss bringen wollte.22 Gerade erst hatten die verbündeten Russen, Dänen und Preußen den Schwedenkönig aus Rügen, seiner letzten Enklave auf Reichsboden, vertrieben.

Eugen verließ die kaiserliche Residenz am 14. Mai 1717. Er hatte in Wien noch abwarten wollen, ob die Kaiserliche Gemahlin Elisabeth Christine mit dem allseits ersehnten Thronfolger niederkommen würde. Es war jedoch ein Mädchen, und die politischen Schwierigkeiten, welche der Monarchie aus einer weiblichen Thronfolge zukünftig erwachsen würden, haben ihn auf seiner donauabwärts führenden Schiffsreise nach Futak gewiss beschäftigt. Am 21. Mai traf der Prinz im kaiserlichen Feldlager ein, wo inzwischen für den geplanten Angriff auf Belgrad rund 100 000 Mann versammelt waren. Ganz Europa erwartete große Dinge, und so hatten sich – zu Eugens Leidwesen – auch etwa 40 Angehörige des Hochadels aller Staaten, darunter sogar ein Enkel Ludwigs XIV., in Futak eingefunden.

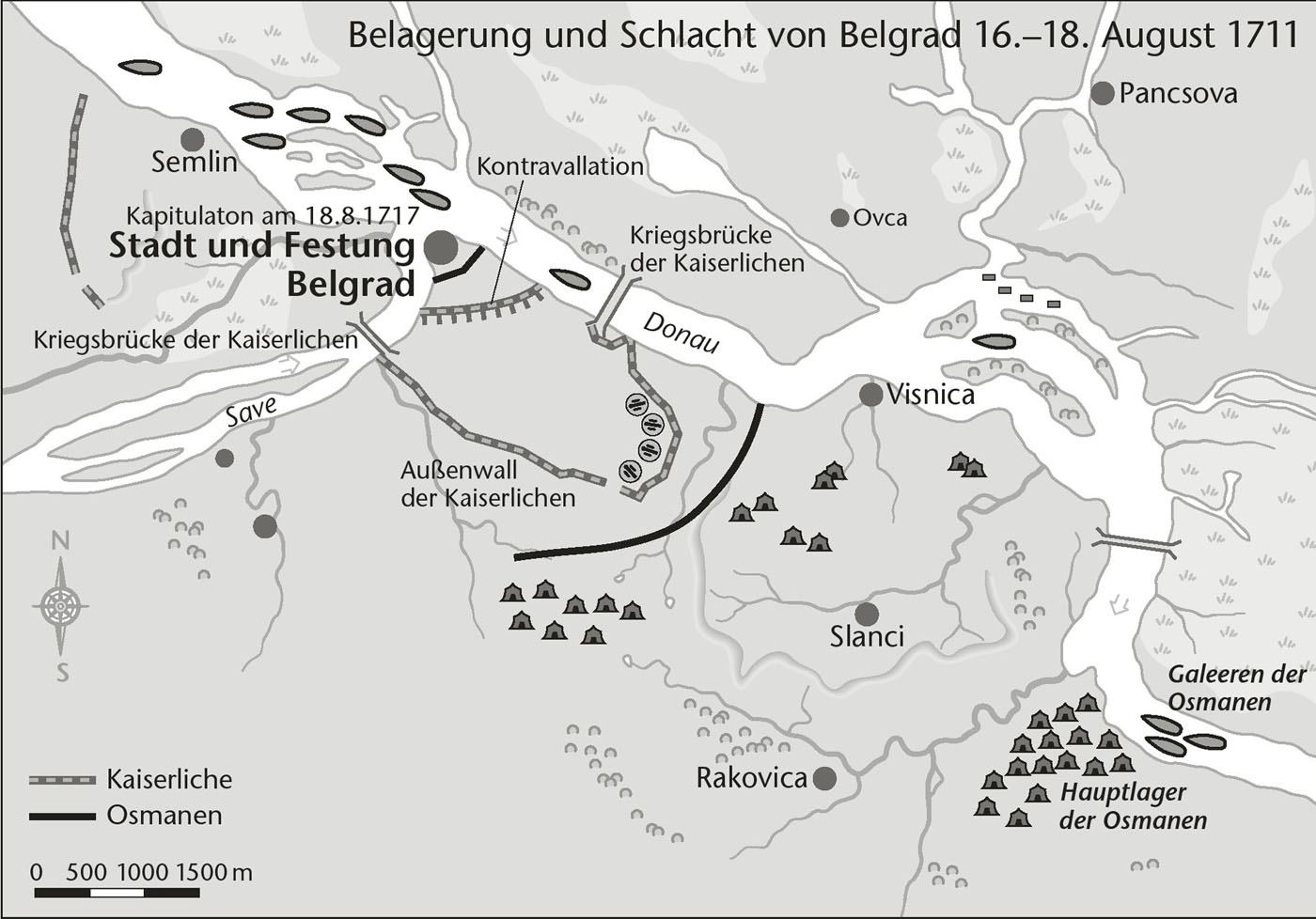

Das Hauptheer der Osmanen schien noch weit entfernt, und so wagte der Prinz am 15. Juni bei Pancsova den Brückenschlag über die Donau. Unbehelligt von der starken Belgrader Besatzung, die aus rund 30 000 Mann unter dem Befehl von Mustafa Pascha, dem ehemaligen Kommandanten von Temesvár, bestand, lagerte die kaiserliche Armee zunächst bei Višnica östlich von Belgrad. Am 20. Juni begann sie mit der Errichtung einer Kontravallationslinie zwischen Donau und Save, die halbkreisförmig die Landseite der Festung abschirmte. Da Eugen fest mit dem Angriff eines osmanischen Entsatzheeres rechnete, ließ er außerdem eine äußere Zirkumvallation anlegen und zwei zusätzliche Brücken über Save und Donau errichten.23 Notfalls konnte er sein Heer über diese beiden Übergänge zurückführen.

Das verzögerte Eintreffen der eigenen schweren Artillerie machte seine Hoffnung auf einen frühen Fall der Festung zunichte. Erst am 22. Juli konnte mit der planmäßigen Beschießung der Festung begonnen werden. Zu spät, um noch eine Kapitulation der Besatzung vor dem Eintreffen des Entsatzheeres zu erzwingen, dessen Spitzen bereits die Morava überschritten hatten. Ende Juli traf auch die osmanische Hauptarmee vor Belgrad ein und schlug im Osten der Festung ihr Lager auf.

Der gefürchtete Kampf an zwei Fronten war jetzt nicht mehr zu vermeiden. Die Stellungen der Kaiserlichen vor der Festung gerieten bald von zwei Seiten so stark unter Feuer, dass Eugen dafür sorgen musste, seine prominenten Gäste auf das sichere Ufer jenseits der Save bringen zu lassen. Die Lage seiner Armee war alles andere als günstig, da die osmanische Donauflottille mit ihren leichten Schiffen die Versorgung auf der Donau empfindlich störte und der ständige Artilleriebeschuss bereits wachsende Verluste in den eigenen Reihen verursachte. Es war offensichtlich, dass Großwesir Halil Pascha keinen Angriff wagen wollte, sondern vielmehr darauf hoffte, dass die Kaiserlichen bald selbst den Rückzug aus ihrer exponierten Lage antreten würden. Eugen blieb keine andere Wahl. Er musste, wie es sein Bewunderer Friedrich der Große später nannte, eine Regelwidrigkeit gegen alle Dogmen der methodischen Kriegführung begehen und eine Belagerungsarmee aus ihren festen Stellungen heraus zum Angriff gegen die Osmanen führen.24 Für seinen Befreiungsschlag hatte Eugen 60 000 Mann vorgesehen, 10 000 weitere Soldaten sollten in den Stellungen vor Belgrad bleiben, um einen Ausfall der Besatzung zu verhindern. Seinen Angriffsentschluss teilte der Prinz seinen beunruhigten Befehlshabern erst am 15. August 1717 mit und am Abend ergingen die Befehle für den nächsten Tag. Bereits um Mitternacht bezogen die Truppen schweigend ihre Bereitstellungen außerhalb der Zirkumvallation. Die Infanterie im Zentrum führte der bewährte Karl Alexander von Württemberg, die Kavallerie des ersten Treffens der Graf von Pálffy, dahinter stand das zweite Treffen unter Feldmarschall-Leutnant Mercy.25 Ein plötzlich am Morgen aufziehender dichter Nebel schien die Kaiserlichen zunächst zu begünstigen. Wieder war der Gegner überrascht. Wie bei Peterwardein griff die Kavallerie die Osmanen mit Erfolg auf den Flügeln an. Dagegen geriet Eugens Zentrum unter Druck, als der linke Teil der Infanterie im Nebel die Richtung verlor und damit eine klaffende Lücke aufriss, in die die Janitscharen sofort eindrangen. Die gesamte Front der Kaiserlichen drohte zu zerreißen. Der Prinz konnte die tödliche Gefahr jedoch erst erkennen, als der Nebel gegen 8 Uhr aufriss. Sofort befahl er den Einsatz des zweiten Treffens, das die vorgepreschten Osmanen an beiden Flanken angriff. Der Widerstand des Gegners brach völlig zusammen, als es Pálffys Kavallerie schließlich gelang, eine große osmanische Batterie auf der Bajdina-Höhe zu erstürmen. Noch vor Mittag befand sich das gesamte Entsatzheer des Großwesirs nach nur fünfstündigem Kampf im vollen Rückzug. Eine Finte des Gegners befürchtend, verzichtete Eugen auf eine Verfolgung und hielt seine Truppen an, noch ehe sie das osmanische Lager betreten konnten. Zu groß erschien ihm die Gefahr, dass sich durch Plünderungen seine Reihen auflösen könnten, die ein plötzlich kehrtmachender Gegner im Zusammenwirken mit der Belgrader Besatzung ausnutzen würde.26 Doch der Gegner kam nicht wieder. Halils Verluste waren zwar nicht viel höher als die der Kaiserlichen gewesen, doch er hatte seine gesamte Artillerie zurücklassen müssen. In einem Brief an den französischen Gesandten Desalleurs sprach der Großwesir verschleiernd von anfänglichen Erfolgen der »Gläubigen«. Dann jedoch habe ein von Gott gesandter Nebel ihn zum Abzug bewogen. Zum Schluss gab sich Halil zuversichtlich, durch Gottes Hilfe bald wieder siegreich zu sein und Rache nehmen zu können.27

Hinter den Mauern Belgrads hatte Mustafa Pascha wegen des anfänglichen Nebels zunächst nichts vom Beginn der Schlacht bemerkt. Als seine Truppen nun aber sahen, dass die Kaiserlichen inzwischen sämtliche umliegenden Höhen besetzt hatten, verloren sie den Mut. Schon am 17. August akzeptierte der Kommandant das Übergabeangebot des siegreichen Prinzen und durfte am nächsten Tag die Festung mit allen Soldaten, deren Familien sowie mit Waffen und Gepäck in Richtung Nissa verlassen. Wenigstens hatte er dem Sultan 30 000 Mann der besten Truppen gerettet. Auch Eugen dürfte froh gewesen sein, dass seinem Heer ein blutiger Sturm auf die Festung erspart geblieben war. Spaniens Vorbereitungen zu einem Angriff auf Sizilien und Neapel ließen für das kommende Jahr Schlimmes befürchten, und so war dem Prinzen der Bote Mustafa Paschas, der am 11. September mit einem Angebot der Osmanen zu Friedensverhandlungen im kaiserlichen Feldlager eintraf, hochwillkommen.28

Der Sieger von Belgrad und Peterwardein stand jetzt auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Ein Lied über den »edlen Prinzen«, das die wesentlichen Etappen der Schlacht beschrieb, kam in diesen Tagen auf. Vielleicht sogar von einem bayerischen Teilnehmer an der Schlacht verfasst, erlangte es im Reich schnell große Verbreitung.29 Der in Paris geborene Italiener, der die Deutschen vor der Türkenherrschaft bewahrt hatte, erschien jetzt auch manchem Balkanvolk als neuer Retter vor der »türkischen Sklaverei«. Ein Schreiben des orthodoxen Erzbischofs und Patriarchen von Illyrien erbat von »unserem allergnädigsten Monarchen Carolo« Hilfe und Unterstützung, um Serbien von den Türken zu erlösen und »Königreich und Nation der Serben unter seinen gnädigen Schutz zu bringen«.30

Eugen war jedoch Realist genug, um zu erkennen, dass der Zustand seiner Armee kaum einen Marsch auf Konstantinopel erlauben würde. Für die anstehenden Friedensverhandlungen mit den Osmanen empfahl er den kaiserlichen Unterhändlern, dem Grafen von Virmond und dem Freiherrn Michael von Talmann, einen Abschluss auf der Basis des jeweiligen Besitzstandes anzustreben. Die vom Gegner noch in Serbien gehaltenen Städte Nissa und Widin sollten demnach nicht beansprucht werden, wohl aber das gesamte Banat und der westliche Teil der Walachei. Dank Eugens Doppelstrategie des fortgesetzten Rüstens bei gleichzeitiger Gesprächsbereitschaft kamen beide Seiten schließlich Anfang Juni 1718 bei dem serbischen Ort Passarowitz (Požarevac) an der Morava zusammen, entlang der damals die Demarkationslinie verlief. Der allzu türkenfreundliche Sir Wortley Montague, der die »Hohe Pforte« in ihrem Bemühen bestärkt hatte, Belgrad gegen eine andere Festung zurückzutauschen, war inzwischen als Vermittler auf Drängen Wiens durch den neutraleren Sir Robert Sutton abgelöst worden. Eugen lenkte von seinem Belgrader Hauptquartier aus die Verhandlungen, deren Richtlinien er sich vom Kaiser hatte genehmigen lassen. Beide Parteien einigten sich auf insgesamt 20 Artikel, die am 21. Juli 1718 in einem Zelt feierlich unterzeichnet wurden und nach dem besonderen Wunsch der Osmanen zunächst für 24 Mondjahre gültig sein sollten. Venedig erhielt als Ausgleich für den Verlust der Peloponnes einige Gebiete an der albanischen Küste. Im Vorjahr hatte die Serenissima noch einmal wie in den Tagen des großen Morosini einen Flottenvorstoß gegen die Dardanellen unternommen und die osmanische Flotte zu einem Gefecht gestellt, das allerdings nach acht Stunden ohne Entscheidung zu Ende gegangen war. Es war die letzte große Seeoperation der Markusrepublik, so wie auch der 1733 noch einmal erneuerte Vertrag von Passarowitz ihr letztes Abkommen mit der »Hohen Pforte« sein sollte. In den ihr noch verbleibenden 80 Jahren würde es für die klein gewordene Lagunenstadt keine hohe Politik mehr geben.31

Für Habsburg bedeuteten dagegen der Besitz von Belgrad und die Garantie des freien Handels für alle Untertanen des Kaisers im gesamten Osmanischen Reich einen politischen Paradigmenwechsel. Erstmals hatte es als eindeutig überlegene Verhandlungspartei auftreten können. Bekräftigt werden sollte der Frieden durch zwei aufwendige Gesandtschaften, die im folgenden Jahr jeweils nach Wien und Konstantinopel abgingen.32 Mit den Siegen von Peterwardein und Belgrad hatten die Armeen des Kaisers ihre militärische Dominanz auf dem Balkan zementiert. Gerne noch hätte Wien auch Bosnien und die Herzegowina in Besitz genommen, doch mit Blick auf den wachsenden Einfluss Russlands unter den orthodoxen Balkanvölkern konnte der Kaiser ein osmanisches Reich, das sich südlich der Donau stabilisierte und keine Revancheabsichten mehr verfolgte, durchaus als Nachbarn akzeptieren.