|96|3 Folgen

Die Erkenntnisse zu den Folgen eines sexuellen Missbrauchs haben im Verlauf der Jahre einen deutlichen Wandel vollzogen. Als das Thema sexueller Missbrauch in den 1970er und 1980er Jahren in der psychologischen Forschung zunehmend in seiner Bedeutung erkannt wurde, ging man anfangs davon aus, dass ein sexueller Missbrauch an seinen Folgeerscheinungen bei den Opfern eindeutig erkennbar sei. Lange Zeit herrschte in der Fachwelt die Auffassung, dass es bestimmte Folgesymptome bzw. Folgesyndrome gäbe, die eindeutig auf einen stattgefundenen sexuellen Missbrauch hinweisen, dass also ein Missbrauch durch ein sog. „Missbrauchssyndrom“ identifizierbar sei. Symptome oder Störungen, die damals dem „Missbrauchssyndrom“ im Wesentlichen zugeordnet wurden, waren sexualisiertes Verhalten, selbstverletzendes Verhalten und das Störungsbild der multiplen Persönlichkeitsstörung, die heute als Dissoziative Identitätsstörung klassifiziert wird. Doch die ersten von Finkelhor und Mitarbeiter:innen durchgeführten umfassenden Metaanalysen widersprachen dieser Überzeugung, die viele Jahre die Praxis geprägt hat und die manchmal auch heute noch vertreten wird.

Heute ist die empirische Evidenz zu den Folgen eines sexuellen Missbrauchs sehr breit und umfassend. Sowohl zu den Initialeffekten als auch zu den Langzeitfolgen wurde eine Fülle an Studien durchgeführt, wobei auffällt, dass anfangs fast ausschließlich Erwachsene, aber kaum kindliche Opfer untersucht wurden. So konnten in den 1980er Jahren Browne und Finkelhor (1986) nur vier geeignete Studien an kindlichen Opfern für ihr Review finden. Als Initialeffekte sind die unmittelbaren Reaktionen des Kindes oder Jugendlichen zu verstehen, die innerhalb der ersten 2 Jahre nach Beendigung des Missbrauchs auftreten. Hier wird bewusst der Terminus des „Effektes“ gewählt, weil eine Benennung als Kurzzeitfolgen eher implizieren würde, dass diese Folgen kurz auftreten und dann wieder verschwinden würden. Als Langzeitfolgen hingegen werden Probleme und Störungen angesehen, die sich im Erwachsenenalter entwickeln bzw. bis dahin reichen.

Da bereits die Erkenntnisse aus den frühen und systematischen Studien darauf hinwiesen, dass die Initialeffekte eines sexuellen Missbrauchs ein breites Störungsspektrum umfassen, schlugen Browne und Finkelhor (1986) folgende Kategorisierung vor:

-

emotionale Reaktionen und auffällige Selbstwahrnehmungen

wie Ängste, Depressionen, Schuld, Scham, Ekel, Ärger;

-

|97|somatische und psychosomatische Probleme

wie Verletzungen, Schwangerschaft, Essstörungen, Schlafstörungen;

-

auffälliges Sexualverhalten

wie öffentliches Masturbieren, übertriebene sexuelle Neugier, Exhibitionismus;

-

auffälliges Sozialverhalten

wie Leistungsprobleme, Schule schwänzen, Weglaufen von zu Hause, delinquentes Verhalten.

Im Bereich der Langzeitfolgen ergänzen Browne und Finkelhor die o. g. Liste um folgende Kategorie:

-

Auffälligkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen

wie Feindseligkeit gegenüber Nahestehenden, Probleme, jemandem zu vertrauen, Gefühle des Verrates, Unzufriedenheit in engen Beziehungen, Reviktimisierung.

3.1 Ätiologische Modelle

Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen die große Vielfalt an Störungen, die ein sexueller Missbrauch nach sich ziehen kann. Für jede Person, die sich von professioneller Seite mit dem Thema sexueller Missbrauch beschäftigt, ist die Frage, welche psychologischen Prozesse für die Entwicklung von Folgestörungen nach einem sexuellen Missbrauch verantwortlich sind, von zentraler Bedeutung. In der Praxis Tätige benötigen abgesicherte Modelle, die beschreiben, welche Prozesse bei Betroffenen nach einem sexuellen Missbrauch stattfinden und in welcher Form diese die Entwicklung eines Kindes beeinträchtigen. Nur auf Grundlage einer umfassenden Kenntnis der ablaufenden Prozesse und beteiligten Variablen ist es möglich, zielführende therapeutische und präventive Strategien zu entwickeln und anzuwenden. Auch in der Forschung sind diese Modelle von zentraler Bedeutung, um sinnvolle Forschungsfragestellungen und Strategien zu entwickeln mit dem Ziel, den Erkenntnisstand zu jenen Prozessen, Bereichen und Dimensionen zu erweitern, die für ein umfassendes Verständnis von Folgestörungen essenziell sind.

Kinder können in ihrer Entwicklung in vielfältiger Weise beeinträchtigt sein. Viele Faktoren beeinflussen die kindliche Entwicklung, aber der größte zerstörerische Effekt kommt sicherlich Traumata zu, mit denen Kinder konfrontiert werden. Traumatische Erfahrungen in der Kindheit sind ätiologisch gesehen die bedeutsamsten Faktoren für die Entstehung von Entwicklungsabweichungen, den Aufbau von Defiziten und die Entstehung psychischer Auffälligkeiten und Störungen. Traumata sind hier im weiteren Sinn zu verstehen, nicht nur die Konfrontation mit dem tatsächlichen oder drohenden Tod, einer ernsthaften Verletzung oder sexueller Gewalt, wie dies bei Todesfällen, Unfällen, Erlebnissen physischer Gewalt oder sexuellen Missbrauchs der Fall ist, einzuschließen sind auch Vernachlässigung oder emotionale Misshandlungen.

|98|Prinzipiell wird zwischen zwei unterschiedlichen Formen von Traumata unterschieden: einerseits Typ-I-Traumata, darunter fallen einmalige Erlebnisse, wie Unfälle oder Naturkatastrophen; andererseits Typ-II-Traumata, die gekennzeichnet sind durch andauernde oder sich wiederholende traumatische Erlebnisse, die von Menschen verursacht werden. Typ-II-Traumatisierungen sind somit komplexerer Natur, werden als die schwerwiegenderen Traumatisierungen eingestuft und haben zumeist komplexere Störungen bzw. Störungsbilder zur Folge. Die häufigeren und bedeutsameren traumatischen Erfahrungen in der Kindheit sind den Typ-II-Traumata zuzuordnen, wozu auch der sexuelle Missbrauch zählt.

Für ein ätiologisches Modell zu den Folgestörungen eines sexuellen Missbrauchs sind daher neben spezifischen für den Bereich des sexuellen Missbrauchs entwickelten Modellen auch Modelle für generelle kindliche Traumata und Modelle zu Traumatisierungen im Allgemeinen relevant. Im Folgenden sollen diese unterschiedlichen Schwerpunkte ausführlicher diskutiert und die für diese Bereiche entwickelten Modelle dargestellt werden.

3.1.1 Bindungsrelevante Faktoren – Bindungsdynamik

Traumata, mit welchen Kinder konfrontiert sind, sind zumeist komplexerer Natur. Ein komplexes Trauma ist gekennzeichnet durch multiple, chronische und anhaltende traumatische Erlebnisse, die zumeist durch Personen verursacht werden und in der frühen Kindheit stattfinden. Solche traumatischen Erlebnisse schädigen das betroffene Kind z. T. grundlegend in seiner Entwicklung. Zu diesen traumatischen Erlebnissen zählen unterschiedliche Formen von Vernachlässigung, Misshandlungen und des Missbrauchs. Ein wesentliches Merkmal dieser Traumata ist, dass sie in der Regel innerhalb des Betreuungssystems des Kindes stattfinden. Im Gegensatz zu isolierten traumatischen Erlebnissen beeinträchtigen komplexe Traumata die kindliche Psyche und das kindliche Gehirn deutlich umfassender und schwerwiegender. Da komplexe Traumatisierungen in der Kindheit zumeist von engen Bezugspersonen begangen werden, sind die Bindungssituation und die Bindungsqualität des betroffenen Kindes erheblich beeinträchtigt mit den entsprechenden negativen Konsequenzen für die neurobiologische Entwicklung des Kindes. Denn die Bindungssituation in der frühen Kindheit legt den Grundstein für die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes. Die Bindungssituation bestimmt aber auch, wie das Kind zukünftig Informationen verarbeitet und welche Einstellungen und Sichtweisen das Kind über sich selbst und gegenüber anderen Personen entwickelt (Raby, Labella, Martin, Carlson & Roisman, 2017; van der Kolk, 2005).

Sicher gebundene Kinder lernen nicht nur, anderen zu vertrauen, sondern auch, Vertrauen in sich selbst, die eigenen Gefühle und die eigenen Einschätzungen zu entwickeln. Indem sich Kinder von anderen angenommen und verstanden füh|99|len, bauen sie Selbstwirksamkeit auf und lernen, dass sie sich Unterstützung holen können, wenn sie belastet oder in Not sind und Hilfe brauchen. Unsicher gebundene Kinder hingegen lernen, dass sie, wenn es ihnen schlecht geht, von ihren engen Bezugspersonen und auch von ihrem Umfeld keine Unterstützung, Zuwendung oder Erleichterung erwarten können. Unsicher gebundene Kinder haben daher Probleme, anderen zu vertrauen, aber auch eigene emotionale Zustände und Impulse zu regulieren. Sie haben Probleme, sich selbst, die eigenen Kompetenzen und Defizite adäquat wahrzunehmen. In gleicher Weise haben sie Probleme, andere Menschen korrekt einzuschätzen und sich in andere einzufühlen. Häufig entwickeln sie Ängste, Wut und ein großes Misstrauen gegenüber anderen Menschen. Sie erleben andere Menschen als Bedrohung, gleichzeitig sehnen sie sich aber nach einer Person, die für sie da ist und sie umsorgt. Neben diesen allgemeinen Auswirkungen einer unsicheren Bindungssituation bringt die Unterscheidung der verschiedenen Klassen unsicherer Bindung wichtige Hinweise auf differenzielle Effekte.

Ein unsicher-vermeidend gebundenes Kind wird in nur geringem Ausmaß Bindungsbedürfnisse wie beispielsweise das Bedürfnis nach Nähe äußern, weil es die Erfahrung machen musste, dass diese Bedürfnisse von seiner Bezugsperson nicht im gewünschten Maß befriedigt werden. Diese Situation der Enttäuschung und der unbefriedigten Bedürfnisse ist mit einer erhöhten inneren Stressbelastung verbunden. Geraten Kinder jedoch in eine Notsituation, dann geben selbst unsicher-vermeidend gebundene Kinder ihre Bindungsvermeidung auf. Bei unsicher-ambivalent gebundenen Kindern ist hingegen das Bindungssystem ständig aktiviert. Diese Kinder müssen sich der Nähe und Zuwendung von Bezugspersonen ständig versichern. Bei unsicher-desorganisiert gebundenen Kindern war das Bindungsangebot der Bezugsperson nicht nur zwiespältig, wie bei unsicher-ambivalent gebundenen Kindern, sondern gegensätzlich. Diese Kinder mussten die Erfahrung machen, dass Bezugspersonen sowohl die Quelle von Sicherheit als auch von Angst und Bedrohung sein können. Van IJzendoorn, Schuengel und Bakermans-Kranenburg (1999) konnten beispielsweise in einer Metaanalyse nachweisen, dass 48 % bis 77 % unsicher-desorganisierter Kinder von ihren Eltern misshandelt worden waren. Cicchetti, Toth und Lynch (1995) sehen sogar einen Anteil von 80 % bis 90 % unsicher-desorganisierter Kinder unter den Missbrauchsopfern. Unsicher-desorganisiert gebundene Kinder zeigen stereotype Verhaltensweisen oder tranceartige Zustände, die an dissoziative Phänomene erinnern. Diese Kinder zeigen in Bindungssituationen deutliche Anzeichen von Angst und Erregung (Brisch & Stopfel, 2011). Ein unsicher-desorganisiertes Bindungsverhalten wird als Prädiktor bzw. sogar als Vorläufer von dissoziativen Störungen gesehen (Carlson, 1998; Liotti, 1999; Ogawa, Sroufe, Weinfield, Carlson & Egeland, 1997).

Bei Kindern, die von einer engen Bezugsperson misshandelt, missbraucht oder vernachlässigt wurden, ist somit von einem unsicher-desorganisierten Bindungs|100|stil auszugehen – ein Bindungsstil, der mit umfangreichen Folgeproblemen und der schlechtesten Prognose verbunden ist (Borelli, Palmer, Vanwoerden & Sharp, 2019; Liotti, 2004). Bei einer massiveren Störung des kindlichen Bindungsverhaltens ist auch die Entwicklung einer Bindungsstörung möglich. Es werden zwei unterschiedliche Ausprägungsformen unterschieden: die von einer Hemmung des Bindungsverhaltens geprägte reaktive Bindungsstörung und die Bindungs- bzw. Beziehungsstörung mit Enthemmung. Bei der reaktiven Bindungsstörung zeigt das Kind keinerlei Bindungsverhalten, es zeigt weder Verlustängste noch sucht es in Belastungssituationen Nähe oder Trost bei Bezugspersonen – selbst in Bedrohungssituationen ist kein Bindungsverhalten zu beobachten. Das Kind zeigt zudem eine nur geringe soziale oder emotionale Ansprechbarkeit, lässt sich nicht trösten, kann aber auch unvermittelte Episoden von Reizbarkeit, Furcht oder Traurigkeit zeigen. Bei der Bindungsstörung mit Enthemmung zeigt das Kind demgegenüber ein Pseudo-Bindungsverhalten. Auch diese Kinder differenzieren nicht zwischen Bindungspersonen und anderen Personen, sie sind jedoch in gleicher Weise freundlich und kontaktbereit gegenüber allen Personen. Bei Belastung suchen sie zwar Trost, jedoch nicht gezielt bei engeren Bezugspersonen. Zudem gehen sie ohne Zurückhaltung auch auf Unbekannte zu, verhalten sich auch Unbekannten gegenüber übermäßig vertraut, verlassen auch ohne Rückversicherung die Nähe von Bezugspersonen und gehen auch ohne Scheu mit Unbekannten mit. Manche dieser Kinder können ein sehr anklammerndes Verhalten zeigen und sich nur bei körperlicher Nähe zu anderen Personen beruhigen oder generell wohl fühlen (Brisch & Stopfel, 2011; Brisch, Hilmer, Oberschneider & Ebeling, 2018).

Wenn ein Kind wiederholt Erlebnissen des Missbrauchs oder von Misshandlungen ausgesetzt ist, kann es aus diesen Erfahrungen das Gefühl entwickeln, seine Umgebung und auch seine eigenen Zustände nicht kontrollieren oder stabilisieren zu können. Das Kind erlebt ein hohes Maß an Hilflosigkeit, die auch generalisieren kann. Auf der Grundlage dieses Hilflosigkeitsgefühls können Kinder verlernen, eigene Empfindungen oder Gedanken adäquat wahrzunehmen. In weiterer Folge kann es auch zu einem Zusammenbruch des gesamten Informationsverarbeitungssystems und zur Dissoziation der unterschiedlichen Bereiche des Erlebens des Kindes kommen, wie Empfindungen, Gefühle, Gedanken. Hilflosigkeit kann zudem verstärkt Intrusionen auslösen und zu selbstzerstörerischem Verhalten führen.

Eine Traumatisierung durch eine enge Bezugsperson bedeutet für ein Kind, jeglicher Sicherheit beraubt zu werden. Daher erlebt ein Kind diese Traumatisierung als massive Gefährdung und Bedrohung. Kinder sind von ihren Bezugspersonen abhängig, sie können nicht wie Erwachsene ein traumatisierendes Familienumfeld einfach verlassen, denn sie sind in ihrem Überleben von ihren Bezugspersonen abhängig. Eine Bedrohung dieses Ausmaßes führt dazu, dass das Kind seine Erlebnisse und seine inneren Zustände nicht mehr sinnvoll verarbeiten kann. Besonders wenn diese Bedrohung dauerhaft anhält, müssen Kinder lernen, wie sie |101|innerhalb dieses traumatisierenden Familiensystems überleben können, wie sie sich anpassen müssen und wie sie mit ihrer Hilflosigkeit umgehen können. Es ist wichtig, die Folgeprobleme und Störungen, die Kinder nach einem sexuellen Missbrauch entwickeln, unter dieser Dynamik der Überlebensnotwendigkeit zu betrachten. Bindungsstörungen, Angststörungen, ADHS, aggressive und auch dissoziative Störungen sind dabei als Überlebensstrategien zu betrachten (Karatzias et al., 2019; van der Kolk, 2005).

3.1.2 Modell der traumatogenen Dynamiken

Das Modell der traumatogenen Dynamiken von Finkelhor und Browne (1985) ist eines der ersten Modelle, in dem versucht wird, relevante Entstehungsbedingungen der vielschichtigen Folgeprobleme nach einem sexuellen Missbrauch zu systematisieren und schlüssig in ein Modell zu integrieren. Dieses Modell beschreibt vier Prozesse, über welche eine Traumatisierung der Opfer stattfindet. Hier handelt es sich um die Dynamik der traumatisierenden Sexualisierung, die Dynamik des Verrates, die Dynamik der Hilflosigkeit und die Dynamik der Stigmatisierung. Diese Dynamiken verändern die kognitive und emotionale Verbindung des Opfers mit der Welt, führen zu einer verzerrten Sicht auf sich selbst, auf die eigenen emotionalen Möglichkeiten, auf die Welt und verursachen über diese Prozesse die Traumatisierung der betroffenen Person (Finkelhor, 1987). Dieses Modell wird bis heute als Rahmen für die Entwicklung von Forschungsstrategien zu Folgestörungen nach einem sexuellen Missbrauch oder sexuellen Übergriffen herangezogen und der Interpretation gewonnener Daten zugrunde gelegt (z. B. Cantón-Cortés, Cortés & Cantón, 2012; Kelley & Gidycz, 2015).

Die Dynamik der traumatisierenden Sexualisierung wird durch bestimmte Aspekte der Missbrauchssituation in Gang gesetzt. Durch die konkreten Erlebnisse und Erfahrungen in der Missbrauchssituation kommt es bei den Opfern im Bereich des sexuellen Verhaltens, aber auch in den Einstellungen gegenüber sexuellen Themen zu grundlegenden Änderungen in eine unangemessene und dysfunktionale Richtung. Diese Veränderungen können sich beispielsweise auf Erfahrungen gründen, dass der Täter das Opfer für sexuelle Verhaltensweisen belohnt hat, die dem Entwicklungsstand des Kindes nicht entsprechen und gänzlich unangemessen sind. Das Kind kann aber auch Zuwendung, Anerkennung, Privilegien oder Geschenke erhalten haben, wenn es den sexuellen Wünschen des Täters nachgekommen ist. Auf diese Weise lernt das Kind, dass sexuelles Verhalten ein probates Mittel ist, diese Dinge für sich zu gewinnen, eigene Bedürfnisse zu befriedigen und andere Menschen zu manipulieren. Diese Dynamik ist besonders dann bedeutsam, wenn das Kind in der Missbrauchssituation erlebt, dass es selbst, bestimmte Verhaltensweisen oder Körperteile eine besondere und sexualisierte Bedeutung erhalten. Das Verhalten und die Botschaften des Täters übersteigen |102|jedoch den Verständnishorizont des Kindes, es kann derartige Dinge nicht richtig einordnen, ist verunsichert, es bekommt Angst und auf diese Weise kommt es zu Fehlinterpretationen, dysfunktionalen Einstellungen und Überzeugungen. Die Missbrauchserlebnisse werden insgesamt als Erinnerungen abgespeichert, wo Sexualität und sexuelle Aktivitäten mit negativen Gefühlen, wie Angst, Ekel, Unsicherheit, Scham oder Schuld, verknüpft werden. Die Erinnerungen können aber auch von Ambivalenz geprägt sein. Das Ausmaß der in der Missbrauchssituation stattfindenden traumatisierenden Sexualisierung des Kindes hängt von den konkreten Handlungen des Täters und dem Grad ab, in welchem das Kind aktiv in diese Handlungen eingebunden wird, es Gewalt erlebt, aber auch, in welchem Ausmaß das Kind den sexuellen Hintergrund der Handlungen bereits versteht und einordnen kann.

Die Dynamik des Verrates bezieht sich auf Erfahrungen des Kindes, dass eine nahestehende Person, möglicherweise eine Vertrauensperson, von welcher das Kind Schutz vor Gefahren erwartet und von welcher es abhängig ist, dem Kind Leid und Schaden zufügt. Diese Dynamik gründet sich nicht nur auf die Erfahrungen in den eigentlichen Missbrauchssituationen, sondern wird verstärkt, wenn das Kind im Verlauf realisiert, dass es möglicherweise von einer Person, die es liebt, durch Lügen oder Manipulationen dazu gebracht wurde, Dinge zuzulassen oder etwas zu tun, was es normalerweise nicht tun würde. Zudem erlebt das Kind, dass von dieser Person die eigenen Gefühle und Bedürfnisse auf das Gröbste missachtet werden. Entsprechend kommt diese Dynamik bei jenen Tätern am stärksten zum Tragen, die aus dem persönlichen Nahebereich des Kindes kommen und denen das Kind auch in hohem Maß vertraut. Die Dynamik des Verrates gründet sich aber nicht nur auf Erfahrungen des Kindes mit dem Täter, sondern auch auf Erfahrungen mit anderen Personen, wie Familienmitgliedern, von welchen das Kind erwartet, beschützt zu werden oder Hilfe zu erhalten – besonders dann, wenn das Kind seine Missbrauchserlebnisse gegenüber Dritten offenlegt.

Die Dynamik der Hilflosigkeit gründet sich auf die Erfahrungen des Kindes, dass eigene Bedürfnisse, Gefühle und der eigene Wille vom Täter nicht beachtet werden und es eigentlich nichts gegen den Täter ausrichten kann. Diese Dynamik gründet sich auf das Ausmaß, in dem Grenzüberschreitungen stattfinden und das Kind Manipulation oder Zwang erlebt, aber auch darauf, in welchem Ausmaß Versuche des Kindes, sich gegen die Handlungen des Täters zur Wehr zu setzen, ins Leere laufen. Darüber hinaus wird diese Dynamik verschärft, wenn das Kind Angst erlebt, es dem Kind nicht gelingt, sich anderen Personen anzuvertrauen oder es sich in einem Netz von Abhängigkeiten gefangen fühlt. Die Dynamik der Hilflosigkeit wird auch verstärkt, wenn das Kind den Missbrauch offenlegt, aber keinen Glauben geschenkt bekommt. Im umgekehrten Fall werden Prozesse, bei denen das Kind das Gefühl hat, Situationen zumindest ansatzweise beeinflussen zu können, in welchen es also ein gewisses Ausmaß an Selbstwirksamkeit entwickeln kann, diese Dynamik der Hilflosigkeit hemmen. Dies gilt auch, wenn das |103|Kind den Missbrauch offenlegt, man ihm glaubt und es dadurch erreicht, den Missbrauch zu beenden.

Die Dynamik der Stigmatisierung bezieht sich auf negative Zuschreibungen, die das Kind im Zusammenhang mit dem sexuellen Missbrauch erhält. Anfangs wird das Kind mit Zuschreibungen vom Täter konfrontiert werden, die dem Täter helfen, den Missbrauch durch- und fortführen zu können und auch dessen Geheimhaltung sicherstellen. Später werden Zuschreibungen relevant werden, die das Kind von seinem Umfeld erhält, besonders wenn der Missbrauch offengelegt wird. Diese Zuschreibungen beziehen sich auf Themen wie anders zu sein, Schuld, Scham, Ekel, Schande oder Wertlosigkeit, und sie dominieren in der Folge das Selbstbild des Kindes. Der vom Täter bewusst gesetzte Zwang zur Geheimhaltung verstärkt beim Opfer das Empfinden, selbst die Verantwortung für die Geschehnisse zu tragen und Schuld auf sich geladen zu haben. Wenn das Umfeld des Kindes auf die Offenlegung des Missbrauchs mit ähnlichen Zuschreibungen reagiert, wird diese Dynamik noch zusätzlich deutlich forciert. Während bei jüngeren Kindern diese Dynamik noch deutlich gehemmt sein dürfte, weil Jüngere sich noch wenig der Bedeutung von Schuld oder Schande bewusst sind und diese Konzepte kaum verinnerlicht haben, sind Ältere und Kinder, die stark in religiösen oder gesellschaftlichen Normen verhaftet sind, von dieser Dynamik in viel stärkerem Ausmaß betroffen.

Die große Vielfalt und Breite an Folgeproblemen, die ein sexueller Missbrauch nach sich ziehen kann, ist auf die differenzielle Wirkung und das Zusammenspiel dieser unterschiedlichen Dynamiken zurückzuführen. So stellen Finkelhor und Browne (1985) fest, dass ein Großteil der Folgen durch einen oder zwei dieser Prozesse erklärt werden kann. In engem Zusammenhang mit der Dynamik der traumatisierenden Sexualisierung stehen beispielsweise sexualisiertes Verhalten in der Kindheit, sexuelles Risikoverhalten und sexuelle Probleme im Erwachsenenverhalten, die mit Ängsten und Intrusionen verbundenen sind. Diese Dynamik trägt auch zur Opfer-Täter-Entwicklung bei. Die Dynamik des Verrates kann grundsätzlich zu zwei gegensätzlichen emotionalen Zuständen führen: einerseits zu Trauer über den Verlust von wichtigen Personen, Gefühle des Verlassenwerdens und der Einsamkeit; andererseits zu Gefühlen von Ärger, Wut und Feindseligkeit, in deren Folge sich jeweils spezifische Problembereiche und Störungen entwickeln können. Die Dynamik der Hilflosigkeit wiederum steht in engem Zusammenhang mit der Entwicklung von Ängsten, Depressionen, Lern- und Anpassungsproblemen sowie Reviktimisierungen. Sie ist auch relevant für Beeinträchtigungen der Selbstwirksamkeit und der Bewältigungsressourcen und trägt zudem zur Opfer-Täter-Entwicklung bei. Die Dynamik der Stigmatisierung wird als wichtige Entstehungsbedingung für die Entwicklung von geringem Selbstwert, Substanzmissbrauch, delinquentem Verhalten und Prostitution gesehen, aber auch von schwerwiegenderen selbstdestruktiven Verhaltensweisen, wie Selbstverletzungen oder Suizidalität.

|104|3.1.3 Neurokognitives Modell von Traumatisierungen

Die Zuordnung von traumabedingten Störungen war für die Ersteller der gängigen Diagnosesysteme immer schon schwierig. Während im DSM-IV (Saß & Houben, 1996) die Akute und die Posttraumatische Belastungsstörung den Angststörungen untergeordnet waren, gab es in der ICD-10 (WHO/Dilling et al., 2015) eine eigene Kategorie, in welcher neben Belastungsstörungen auch neurotische und somatoforme Störungen zusammengefasst waren. Im DSM-5 (APA/Falkai et al., 2018) und auch in der ICD-11 (WHO, 2019) existiert nun eine eigene Kategorie, in welcher trauma- und belastungsbezogene Störungen zusammengeführt wurden. Diese Zuordnungsprobleme liegen sicherlich auch in den vielfältigen Bereichen begründet, die bei traumabedingten Störungen betroffen sind. So zeigen traumatisierte Personen nicht nur Auffälligkeiten im emotionalen Bereich und im Verhalten, auch das Gedächtnis ist als zentraler Bereich betroffen.

Die Gedächtnisprobleme nach dem Erleben eines Traumas zeigen sich in unterschiedlicher Weise. Traumatisierte Personen haben oft Schwierigkeiten, sich an das traumatische Erlebnis zu erinnern, die Erinnerung ist oft fragmentiert, sie folgt oft nicht dem tatsächlichen zeitlichen Ablauf und selbst wichtige Details können fehlen. Insgesamt ist der Organisierungsgrad von „normalen“ autobiografischen Erinnerungen deutlich besser als bei Erinnerungen an traumatische Ereignisse. Im Gegensatz zu diesen bei einem bewussten Erinnern auftretenden Problemen kann es bei traumatisierten Personen auch zu Intrusionen kommen. Intrusionen werden durch bestimmte Hinweisreize ausgelöst und dabei kommt es zu einem unwillkürlichen Erinnern an das traumatische Erlebnis. Diese unwillkürlichen Wiedererinnerungen unterscheiden sich deutlich in ihrer Qualität von „normalen“ autobiografischen Erinnerungen. Diese Art von Intrusionen – auch Flashbacks genannt – versetzen die betreffende Person in einen Zustand, der so beschaffen ist, als ob sie das traumatische Ereignis erneut konkret wiedererleben würde. Entsprechend sind diese Erinnerungen sehr lebhaft und bestehen im Wesentlichen aus direkten Empfindungen und Emotionen. Narrative Elemente, wie beschreibende oder reflektierende Kognitionen, sind darin kaum enthalten. Oftmals ist es den betroffenen Personen auch gar nicht klar, wodurch diese Intrusionen ausgelöst werden.

Die Ätiologie dieser Gedächtnisprobleme liegt in den Spezifika eines Traumas begründet. Ein Trauma kann als ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen bedrohlichen Situationsfaktoren und subjektiven Bewältigungsfaktoren gesehen werden, das mit einem Gefühl von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe einhergeht und zu einer dauerhaften Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses führt (Fischer & Riedesser, 2020, S. 88). Diese Definition beinhaltet alle Erlebensbereiche, die von einem Trauma betroffen sind: die sensorischen Eindrücke bzw. Reaktionen, die im Zuge des Erlebens eines Traumas beim Betroffenen ausgelöst werden; das vitale Diskrepanzerlebnis auf der körperlichen Ebene; die Gefühle |105|von Hilflosigkeit und schutzloser Preisgabe im Bereich der Emotionen; und die Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses auf der kognitiven Ebene. Das Ausmaß der Diskrepanz zwischen der erlebten Bedrohung und den subjektiven Bewältigungsmöglichkeiten bestimmt das Ausmaß der Stressreaktion und damit das Ausmaß und auch die Qualitäten einer Reaktion auf den oben angesprochenen Ebenen.

Im Prinzip gibt es zwei unterschiedliche Prozesse, die bei einem Menschen ablaufen, wenn er mit einer Gefahrensituation konfrontiert ist (Bennett & Lagopoulos, 2018). Wird von einer Person eine Gefahr optisch wahrgenommen, ist der visuelle Thalamus die erste Instanz, an welcher diese Wahrnehmung ankommt. Ab hier existieren zwei Wege der Weiterverarbeitung: Es gibt einen schnellen und direkten Weg zur Amygdala, wo die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (HHNA) aktiviert und die Stressreaktion einschließlich aller Botenstoffe ausgelöst wird. Darüber hinaus gibt es aber auch einen langsamen Weg über den visuellen Cortex, wo die eingehende Information weiterverarbeitet und überprüft wird, ob tatsächlich eine Gefährdung vorliegt bzw. wie hoch das Ausmaß der Gefährdung einzuschätzen ist. Das Ergebnis dieser Prüfung wird an die Amygdala gesendet. Wenn die Prüfung ergibt, dass es sich um eine Fehlalarmierung gehandelt hat, oder der Person eine Fluchtreaktion möglich ist, wird die Amygdala gehemmt. Wenn die Gefahr weiterhin besteht, dann bleibt die Amygdala weiterhin aktiv und hält das Arousal aufrecht.

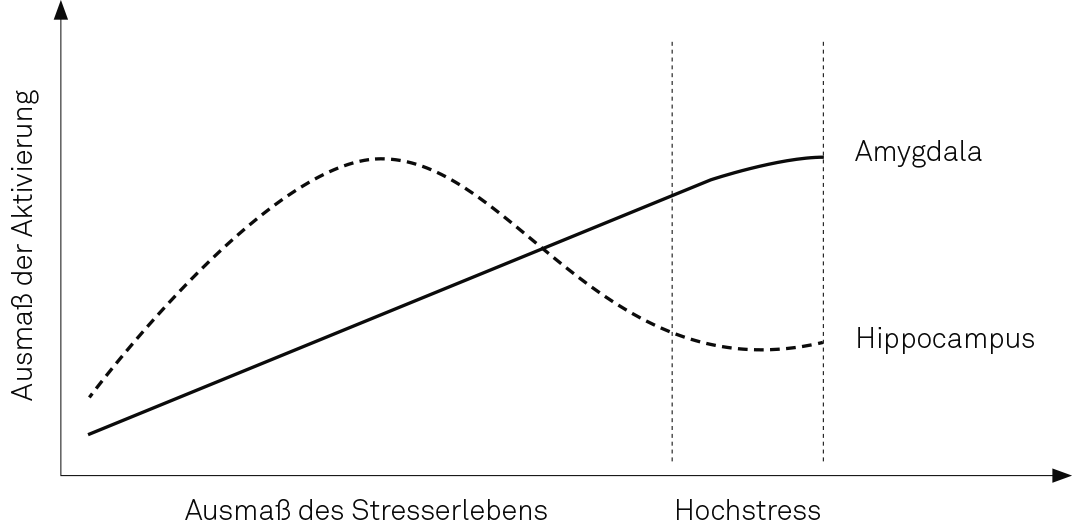

Aus Tierversuchen wissen wir, dass der Hippocampus sehr sensitiv gegenüber Stress ist. Wenn eine Person mit Gefahren, Schmerzen oder Situationen, die Stress auslösen, konfrontiert ist, aktivieren neuronale Strukturen eine Alarmreaktion, die dem Selbstschutz dient und körperliche Reaktionen hervorruft, die der Person helfen, adäquat auf die Situation zu reagieren. Ausgelöst werden diese Reaktionen über die HHNA. Durch die Aktivierung der HHNA kommt es zur Ausschüttung unterschiedlicher Botenstoffe, u. a. Cortisol, welche ihrerseits die Funktionen unterschiedlicher neurologischer Strukturen verändern (z. B. Amygdala), was wiederum eine Veränderung körperlicher Funktionen zur Folge hat (z. B. Herzschlag). Traumatische Situationen sind per definitionem mit einem besonders ausgeprägten Bedrohungspotenzial verbunden, was eine Person in einen Zustand von „Hochstress“ versetzt. Aus diesem Grund ist bei traumatischen Erlebnissen von einer überstarken Amygdalareaktion auszugehen (siehe Abbildung 3.1). Die dabei ausgeschütteten Botenstoffe wirken toxisch auf den Hippocampus und dies hat zur Folge, dass seine zentrale Funktion, die Integration eines Erlebnisses mit seinen unterschiedlichen Inhalten und Bedeutungen in das autobiografische Gedächtnis, gehemmt oder ganz außer Kraft gesetzt wird. Dadurch kommt es zu einer isolierten Speicherung der sensorischen Eindrücke des Erlebnisses (Wang & Schmidt, 2016; van der Kolk, Burbridge & Suzuki, 1997). Dissoziationen können dabei als Mechanismus gesehen werden, um neuronale Strukturen zu schützen, die der zerstörerischen Kraft massiver oder auch chronischer Stressbelastung ausgesetzt sind.

|106|Sind die Funktionen des Hippocampus aktiv, werden bei Speicherung von Erlebnissen im Gedächtnis neue Inhalte mit bereits vorhandenen Inhalten vielfach vernetzt, was im Wesentlichen zwei Vorteile mit sich bringt. Zum einen können diese Erinnerungen über unterschiedliche Informationspfade reaktiviert werden, ein intentionales Erinnern ist somit leichter möglich. Zum anderen wird dadurch ein stimulusgesteuertes, nicht gewolltes Erinnern gehemmt (Brewin, Dalgleish & Joseph, 1996; Markowitsch, 1995; Stuchlik, 2018). Eine vernetzte Abspeicherung hat außerdem zur Folge, dass die Erinnerung an „normale“ autobiografische Ereignisse sich nicht nur auf die expliziten Informationen zum Ereignis selbst beschränkt, sondern auch eine Weiterverarbeitung stattfindet, indem allgemeinere Informationen zum Gesamtzusammenhang des Ereignisses oder damit zusammenhängende abstrakte Informationen zusätzlich mit einbezogen werden.

Die beeinträchtigen Funktionen des Hippocampus sind verantwortlich, dass traumatische Erlebnisse zumeist nicht ganzheitlich mit ihren unterschiedlichen Elementen und Wahrnehmungen aller sensorischer Ebenen (hören, sehen, riechen, fühlen) als episodische Gedächtnisinhalte in das autobiografische Gedächtnis integriert werden, sondern die unterschiedlichen sensorischen Eindrücke werden isoliert, als sog. „heißes“ Gedächtnis, abgespeichert. Durch die Überaktivierung der Amygdala werden sie zwar untereinander stark vernetzt, eine Verknüpfung mit deklarativen Gedächtnisinhalten findet hingegen nicht statt. Durch die Hemmung des Hippocampus und die fehlende Integration in das autobiografische Gedächtnis bleiben die unterschiedlichen Elemente des Erlebnisses nicht nur isoliert, es fehlt auch die Weiterverarbeitung, bei der ihnen eine Bedeutung zugeordnet oder eine Relation zu anderen Gedächtnisinhalten hergestellt wird. Episodi|107|sche Inhalte bei aufrechter Funktion des Hippocampus werden hingegen in dieser Weise mit bereits bestehenden Gedächtnisinhalten verknüpft und im präfrontalen Cortex als deklaratives, explizites Gedächtnis abgespeichert (Vermetten, Baker & Risbrough, 2018).

Bei den emotionalen Assoziationen des Stressgedächtnisses handelt es sich hingegen um nicht deklarative implizite Gedächtnisinhalte. Entsprechend erfolgt das Erinnern nicht wie ein autobiografisches Erinnern, sondern die Erinnerungen werden durch Triggerreize ausgelöst, wie ein bestimmter Geruch, eine bestimmte Körperempfindung, ein bestimmter Tonfall oder ein bestimmter emotionaler Zustand, die Teil der sensorischen Eindrücke aus der traumatischen Situation waren. Diese enge Verknüpfung mit Triggerreizen und die daran geknüpfte unmittelbare Wiedererinnerung sind auf Primingprozesse zurückzuführen, wie sie für implizite Gedächtnisinhalte typisch sind (Baddeley, 2005). Aufgrund der als massiv wahrgenommenen Bedrohung in der traumatischen Situation kommt es zu einem Priming bestimmter, mit der Situation verbundener sensorischer Eindrücke. Diese Eindrücke werden als Hinweisreize für eine Gefahrensituation abgespeichert, eng mit dem Traumagedächtnis verknüpft, und die Wahrnehmungsschwelle für diese oder auch nur ähnliche Reize ist in der Folge herabgesetzt. Daher lösen sie, wenn sie wieder wahrgenommen werden, die unvermittelte Wiedererinnerung des traumatischen Erlebnisses in seinen gesamten Erlebnisqualitäten aus (Forest & Blanchette, 2018). Diese Intrusionen können in den unterschiedlichsten Situationen stattfinden, auch in Situationen, die gar keine bedrohlichen Qualitäten oder Gefahrenpotenzial aufweisen müssen, zentral dabei ist die Wahrnehmung eines Triggerreizes. Diese Intrusionen haben zur Folge, dass die traumatische Situation vielfach wiedererlebt wird, die Bedrohung daher subjektiv weiter besteht, obwohl sie objektiv beendet ist (Brewin, 2015; Cahill, 1997). Die traumabezogene Symptomatik ist somit als Teil einer Gedächtnisstörung zu betrachten.

Ein interessantes Phänomen in diesem Zusammenhang ist, dass manche Personen, die eine traumatische Situation erleben mussten, schildern, diese sehr klar wahrgenommen zu haben und auch in dieser Situation noch fähig gewesen zu sein, nachzudenken und zu reflektieren, was gerade passiert. Andere von einem Trauma Betroffene schildern hingegen, konfus und von den Eindrücken in der Situation in einem Ausmaß überwältigt gewesen zu sein, sodass sie zu keiner Auseinandersetzung oder Reflexion mehr fähig waren. Jene Gruppe, die zu keiner Reflexion fähig war, zeigt ein höheres Risiko in der Folge eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) zu entwickeln. Diesem Verarbeitungselement scheint somit eine zentrale Bedeutung für die traumatisierende Wirkung eines Ereignisses zuzukommen – die o. g. Traumadefinition von Fischer und Riedesser (2020) legt dies ja auch nahe. Während die eine Gruppe zu einer umfassenderen und abstrakteren Verarbeitung der traumatischen Situation fähig ist, bleibt die Verarbeitung bei der anderen Gruppe auf eine niedrigere, verstärkt datengesteuerte Stufe beschränkt. Diese beiden Formen der Informationsverarbeitung haben entsprechende Kon|108|sequenzen für die Speicherung im Gedächtnis. In der ersten Gruppe wird das Erlebnis durch die höhere Verarbeitung stärker vernetzt und mit mehr deklarativen Anteilen abgespeichert, in der anderen Gruppe hingegen wird eine auf die sensorischen Eindrücke beschränkte Gedächtnisspur ausgebildet, was das Risiko, eine Posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln, erhöht (Augsburger & Galatzer-Levy, 2020; Meyer et al., 2018).

Darüber hinaus konnte nachgewiesen werden, dass Stress nicht nur zu einer Verschlechterung der vom Hippocampus gesteuerten Gedächtnisfunktionen führt, sondern auch mit morphologischen Veränderungen im Hippocampus verbunden ist. Zudem erwiesen sich diese morphologischen Veränderungen im Falle einer Behandlung als reversibel. Diese Auffälligkeiten in den Funktionen und der Struktur zeigten sich nicht nur im Tierversuch, sondern konnten auch bei Kriegsveteranen oder Opfern von frühkindlichen Misshandlungen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung nachgewiesen werden (Bremner, 1999; Bremner et al., 2021). Es wird angenommen, dass bei andauernder Konfrontation mit Stress die im Alarmzustand ausgeschütteten Glucocorticoide und andere Neurotransmitter für die Funktionseinbußen und die Veränderungen der neuronalen Strukturen verantwortlich zu machen sind (Mackes et al., 2020; Mehta et al., 2009; Siehl, King, Burgess, Flor & Nees, 2018). Die Toxizität der Glucocorticoide auf der neuronalen Ebene ist wahrscheinlich auf eine Hemmung der Glucoseaufnahme und eine erhöhte Freisetzung von Glutamat zurückzuführen. Neben den Veränderungen im Hippocampus war auch eine Verkleinerung der Amygdala zu finden, wodurch wiederum die automatisch ablaufende Alarmreaktion des Körpers beeinträchtigt wird. Interessant in diesem Zusammenhang sind zwei im Folgenden dargestellte Befunde. Einerseits finden wir bei PTSD-Patient:innen eine reduzierte Aktivität des medialen präfrontalen Cortex, der u. a. für die Inhibition der Amygdala zuständig ist. Andererseits ist bei PTSD-Patient:innen mit chronischem Krankheitsverlauf eine verminderte Cortisolkonzentration im Blut feststellbar. Dieser Befund zeigt sich auch bei reviktimisierten Opfern und kann durch einen biologischen Adaptationsmechanismus bedingt sein, der bei chronischer Stressbelastung auftritt (Resnick, Yehuda, Pitman & Foy, 1995). An diesen primären und sekundären Reaktionen auf Gefahr und Stress sind in erster Linie rechtslaterale Strukturen beteiligt, während tertiäre Reaktionen, wie Vermeidungsreaktionen oder Dissoziation, in erster Linie linkslateral gesteuert werden (Mutluer et al., 2018).

Somit nehmen diese Funktionseinschränkungen und neurologischen Veränderungen in belastenden Lebensumständen ihren Anfang. Besonders bei Missbrauchsopfern tritt durch die zumeist multiplen Ereignisse die Stressbelastung nicht nur einmalig, sondern länger andauernd auf. Auch das klinische Bild einer Posttraumatischen Belastungsstörung mit den damit verbundenen Intrusionen und dem Hyperarousal verdeutlicht, dass PTSD-Patient:innen selbst nach Beendigung der traumatischen Situation weiterhin aufgrund ihrer Symptomatik einem chronischen Stress ausgesetzt werden. Die Arbeitsgruppe von Bremner ging die|109|ser ätiologisch relevanten Frage von differenziellen Auswirkungen früher Traumatisierungen und einer Posttraumatischen Belastungsstörung nach. Sie konnte nachweisen, dass bei weiblichen Opfern eines sexuellen Missbrauchs mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung im Vergleich zu einer unauffälligen Kontrollgruppe und zu Opfern eines sexuellen Missbrauchs, die unter keiner Posttraumatischen Belastungsstörung litten eine deutlich stärkere Verkleinerung des Hippocampus nachweisbar war (19 % vs. 16 %). Zudem war nur bei Opfern eines sexuellen Missbrauchs mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung die Aktivität im Hippocampus deutlich herabgesetzt. Es zeigte sich auch, dass eine Größenabnahme der linken Hälfte des Hippocampus mit dissoziativen Symptomen korreliert war, eine Größenabnahme der rechten Hälfte des Hippocampus hingegen mit Symptomen einer Posttraumatischen Belastungsstörung einherging (Bremner et al., 2003).

Diese Ergebnisse bestätigen die Vermutung, dass einer Posttraumatischen Belastungsstörung ein deutlicher und auch differenzieller Effekt auf die Gedächtnisfunktionen und die Struktur des Hippocampus zukommen dürfte, selbst wenn eine Beeinträchtigung von Gedächtnisfunktionen in anderen Studien auch bei Missbrauchsopfern ohne eine Posttraumatische Belastungsstörung nachgewiesen werden konnte (z. B. Navalta, Polcari, Webster, Boghossian & Teicher, 2006). Zur Erklärung dieser differenziellen Zusammenhänge bieten sich im Prinzip drei Modelle an. So könnte es sein, dass bestimmte traumatische Erlebnisse zu Veränderungen im Hippocampus führen – abhängig vom Ausmaß oder der Art des Traumas – und diese neurologischen Veränderungen wiederum für die Entstehung einer Posttraumatischen Belastungsstörung verantwortlich sind. Dieser These zufolge würde sich ohne neurologische Veränderungen auch keine Posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. In diesem Zusammenhang gilt es zu bedenken, dass nur ca. 15 % aller Personen, die ein Trauma erleben, eine Posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Eine alternative Erklärung wäre, dass nicht das Trauma selbst, sondern die Posttraumatische Belastungsstörung für die Veränderungen im Hippocampus verantwortlich ist. Eine dritte Erklärung wäre, dass bereits vorhandene Defizite oder Defekte im Hippocampus mit einer erhöhten Vulnerabilität verbunden sind, eine Posttraumatische Belastungsstörung zu entwickeln. Die Erkenntnisse einer Zwillingsstudie an Kriegsveteranen kann als Beleg für diese dritte Annahme gewertet werden: Bei monozygoten Zwillingen, von denen ein Zwilling von einer Kriegs-PTSD betroffen war, konnte auch beim anderen Zwilling ein kleinerer Hippocampus nachgewiesen werden (Gilbertson et al., 2002; Gilbertson et al., 2007).

Die Ergebnisse von Schalinski, Elbert, Steudte-Schmiedgen und Kirschbaum (2015) erweitern die Erkenntnisse zu den nach einer Traumatisierung ablaufenden neurokognitiven Prozessen. In ihrer Studie fokussieren die Autor:innen die differenzielle Auswirkung von aktueller Belastung auf unterschiedliche physiologische Parameter. Sie konnten nachweisen, dass Frauen, die in ihrer Kindheit |110|Opfer eines sexuellen Missbrauchs geworden waren, bei Konfrontation mit missbrauchsspezifischen Stimuli in einem deutlich geringeren Ausmaß mit einem Cortisolanstieg auf diese aktuelle psychische Belastung reagierten als eine nicht missbrauchte Kontrollgruppe. In der Gruppe der sexuell Missbrauchten kam es bei manchen Probandinnen sogar zu einer Reduktion des im Speichel gemessenen Cortisols. Zudem reagierten die Missbrauchsopfer bei der aktuellen Stressbelastung deutlich seltener mit einer erhöhten Pulsrate. Betrachten wir den Anstieg von Cortisol im Speichel und die Erhöhung des Pulses als Indikatoren für die Reagibilität auf aktuelle psychische Belastungen, waren in der Gruppe der sexuell missbrauchten Frauen somit deutlich mehr Non-Responder zu finden. Ein anderer Zusammenhang ergab sich jedoch im Hinblick auf den Cortisollevel in den Haaren der Probandinnen – ein wichtiger Indikator für Dauerbelastungen. Hier zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Schwere des sexuellen Missbrauchs und dem in den Haaren nachweisbaren Cortisol. Je schwerwiegender die Erlebnisse des sexuellen Missbrauchs waren und je häufiger die Probandin mit einem Trauma konfrontiert war, umso höher war die Ansammlung von Cortisol in den Haaren. Interessant ist, dass eine stärker ausgeprägte depressive Symptomatik das Cortisolniveau in den Haaren noch zusätzlich verstärkte. Kein Zusammenhang ergab sich jedoch zwischen der Cortisolkonzentration und dem Ausmaß der PTSD-Symptomatik oder dem Vorhandensein und der Stärke von dissoziativen Symptomen. Auch diese Studie bestätigt, dass sich bei Opfern eines sexuellen Missbrauchs dauerhaft die Reaktionen auf der HHNA verändern, sie legt jedoch auch den Schluss nahe, dass es in diesem Zusammenhang bestimmte Typen und Muster von Reaktionen zu geben scheint. Bestimmten Opfern von sexuellem Missbrauch scheint es zu gelingen, sich kurzfristig von traumaspezifischen Stimuli distanzieren zu können. Die Stressreaktion zur Gänze zu verhindern, scheint jedoch auch dieser Gruppe nicht möglich zu sein, lediglich ein Aufschieben scheint möglich. Darüber hinaus bestätigen die Ergebnisse den Befund, dass Dissoziationen nur bedingt geeignet sind, traumabedingte Stressreaktionen zu verhindern (z. B. Kienle et al., 2017; Koopman et al., 2003).

3.1.4 Kognitiv-emotionales Modell von Traumatisierungen

Ob und in welchem Ausmaß ein traumatisches Erlebnis negative Auswirkungen nach sich zieht, hängt davon ab, wie das traumatische Erlebnis von der betroffenen Person verarbeitet wird. Ein traumatisches Erlebnis wird dann zur Traumatisierung, wenn sich eine Person aufgrund des Erlebnisses und der Erinnerung daran auch noch in ihrem aktuellen Leben bedroht fühlt. Ehlers und Clark (2000) schreiben dieser Variable eine zentrale Bedeutung für die Entstehung einer Posttraumatischen Belastungsstörung zu. Dieses Gefühl einer aktuellen Bedrohung entsteht, wenn die betroffene Person die traumatischen Erlebnisse und deren Folgen in bestimmter Weise bewertet.

|111|Die für eine Traumatisierung erforderlichen Bewertungen finden auf unterschiedlichen Ebenen statt. Eine wichtige Rolle spielen dabei allgemeine kognitive Schemata. Dies sind stabile Verarbeitungsmuster, die dazu dienen, erlebte Tatsachen in Kognitionen umzuwandeln und Menschen zu veranlassen, auf ähnliche Ereignistypen konsistent zu reagieren. Menschen können sich neben funktional adäquaten auch idiosynkratische und realitätsinadäquate Schemata aneignen. Durch diese inadäquaten Schemata kommt es dazu, dass die betreffende Person die Wirklichkeit verzerrt wahrnimmt, was zu situationsinadäquatem und unangemessenem Verhalten führt. Das Gefühl einer Bedrohung kann entstehen, wenn die betroffene Person das traumatische Erlebnis nicht als einmaliges Ereignis erlebt, sondern davon überzeugt ist, jederzeit wieder mit einem derartigen Ereignis rechnen zu müssen. Diese Überzeugung kann sich darauf gründen, dass die Wahrscheinlichkeit für derartige Ereignisse überschätzt wird oder man die eigene Person als „Magnet“ für derartige Erlebnisse wahrnimmt. Wenn die betroffene Person zudem überzeugt ist, dass dieses Erlebnis nicht nur negative Auswirkungen im Hier und Jetzt hat, sondern auch die Zukunft negativ beeinflusst, dann wird dies zusätzlich das Gefühl der Bedrohung verstärken. Gerade bei Polyviktimisierungen und Mehrfachtraumatisierungen sind derartige Bewertungen durchaus naheliegend und nachvollziehbar und ein an das Bedrohungserleben geknüpftes Vermeidungsverhalten trägt zudem wesentlich zur Aufrechterhaltung dieser Befürchtung bei.

Auch die Art und Weise, wie die betroffene Person das Ereignis erlebt hat und einordnet, kann das Bedrohungsgefühl verstärken. Ein Missbrauchsopfer, bei dem der Missbrauch auch positive Gefühle ausgelöst hat oder ein Opfer, das sich selbst die Verantwortung für den Missbrauch zuschreibt, kann zur Überzeugung gelangen, den Missbrauch selbst gewollt zu haben. Diese Überzeugung lässt es wiederum wahrscheinlicher erscheinen, dass sich diese Ereignisse jederzeit wiederholen können.

Auch die Überzeugung, sich durch das Erlebnis in eine negative Richtung hin verändert zu haben oder „beschädigt“ zu sein, kann sich im Verlauf verfestigen und verstärken und zur Folge haben, dass die Beeinträchtigungen als dauerhaft und sich stetig verschlechternd wahrgenommen werden. Dies kann deutliche negative Emotionen wie Angst, Ärger oder Depression hervorrufen und das Gefühl der Bedrohung noch zusätzlich intensivieren.

Letztlich wird es von den jeweils getroffenen Bewertungen und Zuschreibungen abhängen, welche Emotionen das Erleben der betroffenen Person primär bestimmen und beeinträchtigen werden. Wenn es um die Zuschreibung von Verantwortung geht, wird sich Schuld entwickeln. Stehen Verlusterlebnisse im Zentrum der Bewertungen, wird Traurigkeit und Depressivität vorherrschen. Wenn die betroffene Person überzeugt ist, Standards oder Normen verletzt zu haben, wird Scham entstehen. Wenn sie die Erlebnisse als Grenzverletzungen bewertet, wird Ärger |112|und Wut im Vordergrund stehen, und bei der Einschätzung von Gefahr wird Angst oder Furcht vorherrschen. In diesem Zusammenhang ist es jedoch wichtig zu beachten, dass diese Gefühle nicht konstant und dauerhaft vorhanden sein müssen und entsprechend das Erleben der betroffenen Person prägen werden. Vielmehr wird es davon abhängen, von welchen Bewertungen gerade das Denken der betroffenen Person bestimmt wird.

Aus den Störungskonzepten und den Ätiologietheorien wissen wir, dass bestimmte kognitiv-emotionale Konstellationen eine differenzielle Bedeutung für die Entwicklung bestimmter Auffälligkeiten und Störungen haben. So können Gefühle von Schuld, Scham und Ekel in Verbindung mit Selbstabwertungen und Selbstvorwürfen eine zentrale Rolle in der Entwicklung einer depressiven Symptomatik oder einer Depression spielen. Kommen ein negatives Selbstbild, die negative Interpretation eigener Erfahrungen, eine negative Sicht der Umwelt sowie eine negative Zukunftserwartung hinzu, sind dies wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung einer Depression.

Gefühle von Hilflosigkeit und Einschätzungen des Ausgeliefertseins sind ihrerseits für die Entwicklung von Ängsten und Angststörungen bedeutsam. Bewertungen der Unzuverlässigkeit und mangelnden Vertrauenswürdigkeit anderer Personen wiederum sind für die Entwicklung von Beziehungsstörungen, interpersonellen und sozialen Problemen ätiologisch bedeutsam. Zuschreibungen von Grenzverletzungen und des Benutzt-Werdens und ggf. daraus resultierender Ärger und Wut können zu aggressivem Verhalten und in weiterer Folge zu Störungen des Sozialverhaltens oder einer antisozialen Persönlichkeitsstörung führen. Insgesamt betrachtet wird es somit von den Erklärungen, Zuschreibungen und Bewertungen, d. h. den vorherrschenden Kognitionen und den damit in Zusammenhang stehenden Emotionen, abhängen, ob ein Missbrauchsopfer Folgeprobleme entwickelt und welcher Bereich jeweils betroffen sein wird. Die psychische Situation auf der kognitiv-emotionalen Ebene schafft somit wichtige Voraussetzungen und beeinflusst wesentlich die Vulnerabilitäten eines Opfers, d. h. die Bereiche, in denen das Opfer besonders anfällig ist, Folgeprobleme und Störungen zu entwickeln. Selbstverständlich sind am Entstehungsprozess einer psychischen Störung noch viele andere Faktoren beteiligt. Auch diese Faktoren werden in den folgenden Kapiteln diskutiert werden.

3.2 Methodische Aspekte

Über die Jahre hinweg wurde eine Vielzahl von Studien zu den Folgen eines sexuellen Missbrauchs vorgelegt. Diese Studien unterscheiden sich zum Teil deutlich in ihrem Studiendesign. Es liegen Daten vor, die auf Basis einer repräsentativen Bevölkerungserhebung gewonnen wurden mit dem Ziel, das Auftreten von psychischen Auffälligkeiten oder Störungen bei sexuell missbrauchten und nicht |113|sexuell missbrauchten Personen zu untersuchen und zu vergleichen. Es wurden aber auch Studien an klinischen Populationen durchgeführt, die das Ausmaß und die Art der Symptomatik in unterschiedlichen Patient:innengruppen vergleichen, abhängig davon, ob die Patient:innen einen sexuellen Missbrauch erlebt haben oder nicht. Weiters liegen Daten aus Studien vor, die ausschließlich Stichproben von sexuell missbrauchten Personen untersucht haben, um herauszufinden, ob bei diesen Personen Störungen und Probleme zu finden sind, um welche Störungen es sich dabei handelt und in welchem Ausmaß diese vorliegen. Während anfangs zumeist ein breites Störungsspektrum untersucht wurde, fokussieren neuere Studien zunehmend bestimmte Störungsbilder oder Syndrome. Darüber hinaus unterscheiden sich die Studien auch darin, wie die klinische Auffälligkeit bei den Betroffenen erhoben wurde. So wurden beispielsweise Symptomlisten eingesetzt (z. B. Tschumper, Narring, Meier & Michaud, 1998), aber auch mithilfe von standardisierten Verfahren Diagnosen erstellt (z. B. Siegel, Sorenson, Golding, Burnam & Stein, 1987).

Die Untersuchung von Folgen eines sexuellen Missbrauchs – unabhängig davon, ob es sich um Initialeffekte oder Langzeitfolgen handelt – sind mit vielfältigen methodischen Problemen behaftet. In der Regel werden im Rahmen dieser Studien Querschnittsdaten erhoben, indem in bestimmten Bevölkerungsgruppen zu einem bestimmten Zeitpunkt erhoben wird, ob die untersuchten Personen in der Vergangenheit einen sexuellen Missbrauch erlebt haben. Gleichzeitig wird untersucht, ob und in welchem Ausmaß diese Personen unter psychischen Problemen und Störungen leiden. Über die parallele Erfassung der aktuellen psychischen Auffälligkeiten und eines früher stattgefundenen sexuellen Missbrauchs sollen der Zusammenhang zwischen den aktuellen Auffälligkeiten und dem früheren Missbrauch hergestellt und damit die Folgen einer derartigen traumatischen Erfahrung untersucht werden.

Bei der Untersuchung von Folgen bestimmter Lebensereignisse, gleichermaßen wie bei der Untersuchung von Entwicklungsbedingungen, ist diese Form des Studiendesigns durchaus üblich und im Großen und Ganzen wissenschaftlicher Standard. Kritisch ist jedoch anzumerken, dass retrospektive Studien nur bedingt geeignet sind, derartige „kausale“ Zusammenhänge zu untersuchen, besonders wenn eine lange Zeitspanne zwischen dem Ereignis und dem Erhebungszeitpunkt liegt. So stellt sich zum einen die Frage, wie valide eine retrospektive Erfassung eines oft viele Jahre zurückliegenden sexuellen Missbrauchs tatsächlich ist (Hardt & Rutter, 2004). Zum anderen kann bei einem derartigen Studiendesign der Wirkungszusammenhang zwischen dem sexuellen Missbrauch und der aktuellen psychischen Situation nur schwer von weiteren, über die Jahre hinweg wirkenden pathogenen und auch salutogenen Einflüssen isoliert werden. Prospektive Kohortenstudien, in welchen die psychische und soziale Entwicklung von Kindern nach einem erlebten sexuellen Missbrauch über eine gewisse Zeitspanne hinweg untersucht werden (z. B. Sperry & Widom, 2013), sind besser geeignet, weitere |114|bedeutsame Einflussfaktoren zu kontrollieren. Deshalb sind prospektive Studien von ungleich höherem Wert, wenn auch deutlich schwieriger durchzuführen. Bei einem direkten Vergleich von prospektiv und retrospektiv erhobenen Daten ergeben sich jedenfalls deutliche Unterschiede in den Ergebnissen. So konnten Widom, Weiler und Cottler (1999) bei prospektiv erhobenen Daten keinen Zusammenhang zwischen sexuellem Missbrauch und Drogenkonsum feststellen, demgegenüber ergab sich bei retrospektiv erhobenen Daten ein deutlicher und stabiler Zusammenhang.

Ein weiterer methodischer Aspekt ist die Frage der Vergleichs- bzw. Kontrollgruppe. Manche der vorliegenden Daten basieren auf einem Studiendesign, das ausschließlich sexuell missbrauchte Proband:innen dahingehend untersucht, welche Störungen oder Probleme in welchem Ausmaß bei diesen vorliegen. Ohne eine Vergleichsgruppe, beispielsweise eine Gruppe von Personen aus der Bevölkerung, die keinen sexuellen Missbrauch erlebt haben, lassen sich keine Aussagen darüber treffen, ob bei sexuell missbrauchten Proband:innen ein höheres Ausmaß an Störungen und Problemen zu finden ist als es normalerweise in der Bevölkerung zu finden ist. Nur über Vergleich mit nicht missbrauchten Personen lassen sich jene Folgestörungen und Probleme isolieren, die auf den sexuellen Missbrauch zurückzuführen sein dürften. Darüber hinausgehend ist es auch von Interesse zu untersuchen, ob ein sexueller Missbrauch ein spezifisches Spektrum an Folgeproblemen verursacht oder ob auch andere Noxen, die im Kindesalter auftreten können, ein ähnliches Störungsspektrum und ein ähnliches Ausmaß an Folgeproblemen verursachen können. Derartige Noxen können andere traumatische Erfahrungen oder negative Entwicklungsbedingungen sein. Bei der Beantwortung der Frage von differenziellen Zusammenhängen hilft uns der Vergleich mit einer Bevölkerungsstichprobe nicht weiter, hier benötigen wir eine andere, spezifischere Vergleichsgruppe.

3.3 Initialeffekte

3.3.1 Ergebnisse von Metaanalysen

Die erste umfassende Metaanalyse zu den Initialeffekten von sexuellem Missbrauch stammt aus der Arbeitsgruppe von Finkelhor (Kendall-Tackett et al., 1993, 2005). Obwohl die Autor:innen in dieser Arbeit darauf hinweisen, dass es seit ihrem ersten Review (Browne & Finkelhor, 1986) zu einem explosionsartigen Anstieg an Studien zu Initialeffekten gekommen ist, sind auch heute Untersuchungsergebnisse, die ausschließlich kindliche Opfer im Fokus haben, ausgesprochen selten zu finden. In Ermangelung neuerer Analysen, aber auch der Breite und Differenziertheit der Daten dieser frühen Metaanalyse, die ihresgleichen sucht, sol|115|len an dieser Stelle die Ergebnisse von Kendall-Tackett et al. (1993) und Kendall-Tackett et al. (2005) ausführlicher dargestellt und diskutiert werden.

In diese Metaanalyse flossen insgesamt 45 Studien aus den Jahren 1982 bis 1993 ein, deren Stichprobe sich ausschließlich auf Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 18 Jahren beschränkte. Neben der allgemeinen Frage, welche Initialeffekte Opfer von sexuellem Missbrauch aufweisen, ging die Metaanalyse auch der Frage differenzieller Folgen nach. Es wurden Studien abhängig davon analysiert, ob sie an einer Bevölkerungsstichprobe oder einer klinischen Stichprobe durchgeführt wurden. Studien, die sexuell missbrauchte und nicht missbrauchte Kinder und Jugendliche in einer Bevölkerungsstichprobe miteinander verglichen, wurden unterschieden von Studien, die einen Vergleich von sexuell missbrauchten und nicht missbrauchten Kindern herstellten, die sich in Behandlung befanden.

In Tabelle 3.1 sind die Ergebnisse anhand des untersuchten Störungsspektrums zusammengefasst. Dargestellt wird sowohl der nicht klinische als auch der klinische Vergleich. In der Spalte „nicht klinischer Vergleich“ ist für jeden Störungsbereich die Anzahl der Studien angeführt, in welchen sexuell missbrauchte Kinder im Vergleich zu nicht sexuell missbrauchten Kindern eine deutlich stärker ausgeprägte Symptomatik im jeweiligen Bereich zeigten. Diese Anzahl an Studien wird – getrennt durch einen Schrägstrich – mit der Gesamtanzahl jener Studien in Beziehung gesetzt, in denen dieser Störungsbereich untersucht wurde. Denn in den insgesamt analysierten 45 Studien wurden nicht immer alle Symptombereiche erfasst. Die Spalte „klinischer Vergleich“ bezieht sich auf die Ergebnisse des Vergleichs von klinischen Stichproben, die in derselben Form dargestellt werden. Die Spalte „nicht klinischer Vergleich“ gibt somit Auskunft darüber, wie schädigend sich das Trauma eines sexuellen Missbrauchs auf die Psyche der Kinder auswirkt, d.h. in welchen Bereichen sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche Auffälligkeiten zeigen. Die Spalte „klinischer Vergleich“ zeigt demgegenüber die differenziellen Initialeffekte nach einem sexuellen Missbrauch, d.h. welche spezifischen Folgen das Trauma eines sexuellen Missbrauchs nach sich zieht und in welchem Ausmaß diese Folgen auftreten, wenn wir den Vergleich mit anderen Traumata herstellen, die in der Kindheit stattfinden können. In der darauf folgenden Spalte werden die Effektstärken (Eta-Quadrat: η2 ) zu unterschiedlichen Störungsbereichen dargestellt. Die Berechnung von Effektstärken war nicht vollständig möglich, sondern beschränkt sich auf jene Studien, in welchen die Datenqualität es zuließ. Entsprechend liegen Effektstärken nur in wenigen Bereichen vor. Die Effektstärken geben Auskunft, wieviel an Varianz im jeweiligen Störungsbereich durch den sexuellen Missbrauch aufgeklärt wird. Die letzten beiden Spalten von Tabelle 8 beziehen sich auf den Prozentsatz jener sexuell missbrauchten Kinder und Jugendlichen, die im jeweiligen Störungsbereich in der jeweils untersuchten Stichprobe Symptome aufwiesen. Diese Ergebnisse geben damit auch Aufschluss über den Anteil der sexuell missbrauchten Kinder und Jugendlichen, die im jeweiligen Störungsbereich und der jeweiligen Stichprobe keine Auffälligkeiten zeigten.

|116|Tabelle 3.1: Ergebnisse der Metaanalyse von Kendall-Tackett et al. (1993) zu Initialeffekten: Vergleich nicht klinischer Stichproben, Vergleich klinischer Stichproben, Effektstärken und Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Symptomen

|

Störungsbereich |

Nicht klinischer Vergleich |

Klinischer Vergleich |

Effekt-stärke η² b |

Anteil mit Symptomen (%)b |

Range (%) |

|---|---|---|---|---|---|

|

Angst |

5/8 |

1/3 |

.15 |

28 |

14–68 |

|

Furcht |

5/5 |

1/3 |

– |

33 |

13–45 |

|

Posttraumatische Belastungsstörung: |

|||||

|

1/1 |

1/1 |

– |

31 |

18–68 |

|

1/1 |

1/1 |

– |

53 |

20–77 |

|

Depression: |

|||||

|

10/11 |

1/5 |

.35 |

28 |

19–52 |

|

11/11 |

1/5 |

.36 |

22 |

4–52 |

|

0/1 |

– |

– |

12 |

0–45 |

|

Geringer Selbstwert |

3/6 |

– |

– |

35 |

4–76 |

|

Somatische Beschwerden |

9/11 |

1/7 |

– |

14 |

0–60 |

|

Psychische Krankheit: |

|||||

|

2/2 |

0/4 |

– |

30 |

20–38 |

|

6/7 |

0/6 |

– |

6 |

0–19 |

|

Aggression: |

|||||

|

10/11 |

0/7 |

.43 |

21 |

13–50 |

|

2/2 |

0/1 |

– |

– |

|

|

6/6 |

0/4 |

– |

8 |

8 |

|

Sexualverhalten: |

|||||

|

8/8 |

6/8 |

.43 |

28 |

7–90 |

|

– |

– |

– |

38 |

35–48 |

|

Schul-/Lernprobleme |

5/6 |

0/3 |

– |

18 |

4–32 |

|

Verhaltensprobleme: |

|||||

|

5/7 |

0/5 |

– |

17 |

4–28 |

|

2/2 |

1/2 |

– |

23 |

14–44 |

|

– |

– |

– |

11 |

8–27 |

|

1/1 |

– |

– |

15 |

2–63 |

|

2/2 |

– |

– |

37 |

28–62 |

|

– |

– |

– |

11 |

2–46 |

|

1/1 |

– |

– |

15 |

1–71 |

|

Syndrome: |

|||||

|

8/8 |

0/3 |

.38 |

30 |

4–48 |

|

7/7 |

0/3 |

.32 |

23 |

6–38 |

Anmerkungen:

a X/Y:

X = Anzahl der Studien, in welchen sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche ein höheres Ausmaß an Symptomen aufweisen, als nicht sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche

Y: Gesamtanzahl der Studien, die diesen Bereich untersucht haben

b gewichteter Mittelwert über alle Studien hinweg

Die Ergebnisse zeigen, dass in den Studien eine große Bandbreite an Auffälligkeiten, Symptomen und Syndromen untersucht wurden. Die Liste der Störungsbereiche aus Tabelle 3.1 umfasst im Prinzip alle relevanten Bereiche, in welchen Kinder und Jugendliche psychische Auffälligkeiten entwickeln können. In den Studien wurden die Bereiche Depression, aggressives und antisoziales Verhalten, somatische Beschwerden, Angst, sexualisiertes Verhalten, Internalisierung, Externalisierung, hyperaktives Verhalten und psychische Krankheit im Allgemeinen am breitesten untersucht. Nur selten erfasst wurde demgegenüber die Symptomatik einer Posttraumatischen Belastungsstörung und die einer neurotischen Störung, bei den aggressiven Verhaltensstörungen der Bereich des grausamen Verhaltens, bei den depressiven Störungen der Bereich Suizidalität und auch selbstverletzendes Verhalten, sowie außerdem spezifische umgrenzte Verhaltensprobleme wie unreif-regressives Verhalten und Weglaufen von zu Hause.

Im Bevölkerungsvergleich zeigen in fast allen untersuchten Bereichen sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche eine höhere Auffälligkeit als nicht sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche (siehe Tabelle 3.1, Spalte „Nicht klinischer Vergleich“). Die einzige Ausnahme stellt der Bereich Suizidalität dar. In der einzigen Studie, die diesen Bereich untersucht, erwiesen sich sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche als nicht auffälliger. Demgegenüber zeigten in vielen der erfassten Störungsbereiche, und zwar durchgängig über alle Studien hinweg, sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche eine deutlich stärker ausgeprägte Symptomatik als die nicht missbrauchte Kontrollgruppe. Dies waren die Bereiche Furcht, Posttraumatische Belastungsstörung, Rückzug, Neurose, grausames Ver|118|halten, Delinquenz, sexualisiertes Verhalten, unreif-regressives Verhalten, Weglaufen von zu Hause, allgemeine Verhaltensprobleme, Selbstverletzungen, Internalisierung und auch Externalisierung. In den anderen Störungsbereichen ließ sich die stärker ausgeprägte Symptomatik von sexuell missbrauchten Kindern und Jugendlichen in fast allen – zumindest in mehr als der Hälfte – der Studien nachweisen. Nur im Bereich des geringen Selbstwertes weist nur die Hälfte der Studien sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche als auffälliger aus. Die Ergebnisse aus dem Vergleich mit einer nicht klinischen Bevölkerungsstichprobe zeigen somit, dass ein sexueller Missbrauch eine große Bandbreite an Initialeffekten nach sich ziehen kann. In jedem psychisch relevanten Bereich, der in der Alterspanne der Kindheit und Jugend von Auffälligkeiten betroffen sein kann, können Opfer eines sexuellen Missbrauchs Symptome und Auffälligkeiten entwickeln. Diese Daten widersprechen eindeutig der Annahme eines „Missbrauchssyndroms“. Diese These ist somit – wie bereits oben erwähnt – nicht aufrechtzuerhalten.

Der klinische Vergleich erbringt Ergebnisse, die vom bisher dargestellten Bevölkerungsvergleich deutlich abweichen. In den meisten der untersuchten Störungsbereiche zeigen sich sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche nicht auffälliger als die klinische Gruppe nicht missbrauchter Kinder und Jugendlichen (siehe Tabelle 3.1, Spalte „Klinischer Vergleich“). Nur in zwei Störungsbereichen konnte dieser generelle Trend nicht gefunden werden. Dabei handelt es sich um die Bereiche der Posttraumatischen Belastungsstörung und des sexualisierten Verhaltens. Die Symptomatik einer Posttraumatischen Belastungsstörung wurde zwar nur in einer Untersuchung erfasst, aber in dieser Studie zeigten sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche ein höheres Ausmaß an Symptomen als die klinische Vergleichsgruppe. Auch im Bereich des sexualisierten Verhaltens erwiesen sich sexuell missbrauchte Kinder und Jugendliche als auffälliger – konkret in sechs von acht Studien. In allen anderen Störungsbereichen konnte jeweils in keiner oder nur in einer Studie eine stärker ausgeprägte Symptomatik in der Gruppe der sexuell missbrauchten Kinder und Jugendlichen nachgewiesen werden. Bei genauerer Betrachtung der Ergebnisse zeigten sogar die klinischen Vergleichsgruppen der nicht missbrauchten Kinder und Jugendlichen über viele Studien und fast alle Bereiche hinweg eine höhere Ausprägung an Symptomen und Auffälligkeiten.

Allerdings ist bei der Interpretation dieser Unterschiede Vorsicht geboten. So können die Unterschiede mehr über den impliziten klinischen Vergleich dieser beiden Gruppen aussagen als über tatsächliche objektivierbare Unterschiede in beiden Gruppen. In den analysierten Studien wurden Kinder, die sich stationär oder ambulant in psychiatrischer, psychologischer oder psychotherapeutischer Behandlung befanden, für die Vergleichsgruppe zusammengefasst. Die Indikationsstellung für die Behandlung erfolgte in dieser Gruppe somit zumeist aufgrund einer bestehenden Symptomatik bzw. Auffälligkeit der Kinder. Kinder und Jugendliche aus der Gruppe der sexuell Missbrauchten wurden hingegen aufgrund ihres erlebten sexuellen Missbrauchs zu einer Behandlung überwiesen und nicht primär auf|119|grund der bei ihnen vorliegenden Symptomatik. Auf diesen Aspekt ist möglicherweise das fast durchgängig bestehende höhere Niveau der Symptomatik in der klinischen Vergleichsgruppe zurückzuführen.

Die von Kendall-Tackett et al. (1993) zusätzlich zu den Ergebnissen der direkten Gruppenvergleiche berechneten Effektstärken ergänzen die bisher diskutierten Ergebnisse auf sehr sinnvolle Weise (siehe Tabelle 3.1, Spalte „Effektstärke“). Denn Effektstärken erlauben, über die Feststellung von Gruppenunterschieden hinausgehend, Aussagen über die tatsächliche Stärke des Zusammenhangs zwischen dem Trauma eines sexuellen Missbrauchs und dem Auftreten und der Varianz der Auffälligkeiten und Symptome. Erwartungsgemäß standen nur bei einem kleinen Teil der analysierten Studien Daten in der erforderlichen Qualität zur Verfügung, um Effektstärken berechnen zu können. Daher stützen sich diese Berechnungen auf eine deutlich reduzierte Datenbasis, und entsprechend konnten nur zu einem Teil der Störungsbereiche Effektstärken vorgelegt werden. Obwohl das berechnete Eta-Quadrat im Gegensatz zu anderen Effektstärken den Anteil der erklärten Varianz überschätzt (Bortz & Schuster, 2016; Ellis, 2010), weisen die berechneten Effektstärken durchgängig auf hohe Effekte hin. Die größten Effekte konnten für Aggression und sexualisiertes Verhalten nachgewiesen werden. In diesen Bereichen erklärt das Trauma eines sexuellen Missbrauchs laut Eta-Quadrat 43 % der festgestellten Varianz. Nur wenig darunter liegen die Werte für Internalisierung, Rückzugsverhalten, Depression und Externalisierung. Für diese Bereiche konnte eine Varianzaufklärung zwischen 38 % und 32 % berechnet werden. Der kleinste Anteil an erklärter Varianz konnte für den Bereich Angst gefunden werden. Betrachten wir die Fülle an möglichen weiteren Einflussfaktoren auf diese Störungsbereiche, so bestätigen diese Daten die hohe Relevanz, die ein sexueller Missbrauch auf die psychische Situation und das Befinden eines Kindes haben kann.

Insgesamt betrachtet weisen die Analyseergebnisse darauf hin, dass ein sexueller Missbrauch Kinder und Jugendliche in allen Bereichen ihres Erlebens und Verhaltens beeinträchtigen kann. Im Vergleich mit anderen Traumata oder negativen Entwicklungsbedingungen konnten im Rahmen dieser Metaanalyse für das Trauma eines sexuellen Missbrauchs in nur zwei Bereichen differenzielle Initialeffekte nachgewiesen werden: der Posttraumatischen Belastungsstörung und dem sexualisierten Verhalten. Die relativ breite Datenbasis dieser Analyse lässt somit die Interpretation zu, dass sich diese beiden Bereiche doch als eher typische Folgen von sexuellem Missbrauch im Kindesalter oder der Jugend klassifizieren lassen, auch wenn dies nicht im Sinne eines eindeutigen Missbrauchssyndroms zu werten ist. In diesen beiden Bereichen dürfte eine spezifischere und engere ätiologische Verknüpfung mit dem Trauma eines sexuellen Missbrauchs bestehen als bei anderen Traumata oder widrigen Entwicklungsbedingungen in der Kindheit.

Für die Einschätzung und Abgrenzung der Initialeffekte eines sexuellen Missbrauchs sind jedoch nicht nur die bisher dargestellten Ergebnisse der Gruppen|120|vergleiche relevant, sondern auch die Frage, wie viele der sexuell missbrauchten Kinder und Jugendlichen in den unterschiedlichen Störungsbereichen tatsächlich Symptome bzw. Auffälligkeiten entwickeln. Auf der Ebene der Einzelstudien reicht der Anteil der Kinder und Jugendlichen von 0 % im Bereich Suizidalität bis zu 90 % bei sexualisiertem Verhalten (siehe Tabelle 3.1, Spalte „Range“). Betrachten wir die gewichteten Mittelwerte unter Berücksichtigung der Gesamtanzahl der jeweiligen Stichproben aller berücksichtigter Studien (siehe Tabelle 3.1, Spalte „Anteil mit Symptomen“), ergeben sich Anteile betroffener Kinder zwischen 6 % bei psychischen Krankheiten im Allgemeinen und 53 % bei Posttraumatischen Belastungsstörungen. Neben der Posttraumatischen Belastungsstörung finden sich höhere Anteile von Kindern und Jugendlichen mit Symptomen auch in den Bereichen der allgemeinen Verhaltensprobleme mit 37 % und des geringen Selbstwertes mit 35 %. Am häufigsten zeigen sich jedoch Anteile von symptomatischen Kindern und Jugendlichen, die zwischen einem Fünftel und einem Drittel der Stichprobe liegen. In diesen Bereich fallen – gereiht nach der Höhe des Anteils – Furcht, Alpträume als Spezifikum der Posttraumatischen Belastungsstörung, Internalisierung, Neurosen, Angst, depressives Verhalten, sexualisiertes und regressiv-unreifes Verhalten, Externalisierung, Zurückgezogenheit sowie aggressiv-antisoziales Verhalten. Anteile von unter 20 % sind in den Bereichen Schul- und Lernprobleme, Hyperaktivität, Weglaufen, selbstverletzendes Verhalten, somatische Beschwerden, Suizidalität, illegale Handlungen, Substanzmissbrauch und aggressiv-delinquentes Verhalten zu finden.

Diese Zahlen liefern wichtige Hinweise darauf, in welchen Bereichen des psychischen Erlebens und Verhaltens bei sexuell missbrauchten Kindern und Jugendlichen am häufigsten mit Auffälligkeiten zu rechnen ist. Diese Bereiche decken sich nicht unbedingt mit den Bereichen, in denen die häufigsten Gruppenunterschiede zu finden waren. Ein geringer Selbstwert beispielsweise tritt mit einem hohen Anteil bei über einem Drittel der Opfer eines sexuellen Missbrauchs auf, im Gruppenvergleich hingegen weist dieser Bereich neben anderen die geringsten Unterschiede auf. Dies dürfte darin begründet sein, dass es sich bei einem geringen Selbstwert um ein in dieser Altersspanne allgemein häufig auftretendes und damit für einen sexuellen Missbrauch nur wenig spezifisches Problem handelt. Anders gelagert ist die Situation im Bereich des selbstverletzenden Verhaltens. Dieser Störungsbereich ist zwar bei Opfern von sexuellem Missbrauch mit einem Anteil von 15 % eher selten zu finden, hier zeigen sich jedoch deutliche Gruppenunterschiede und damit ein Hinweis darauf, dass es sich um ein eher spezifisches Problem handelt.

Auf den ersten Blick überraschen die relativ geringen Anteile an Kindern und Jugendlichen, die symptomatisches Verhalten und Auffälligkeiten zeigen. Dies könnte zur Annahme verleiten, dass der Großteil der betroffenen Kinder und Jugendlichen einen sexuellen Missbrauch relativ unbeschadet übersteht und symptomfrei bleibt. Diese Schlussfolgerung ist jedoch nicht korrekt, weil sich die jeweils |121|angegebenen Prozentsätze auf die Analyse eines Störungsbereichs beschränken, es jedoch eine große Bandbreite an Bereichen gibt, in welchen bei Opfern eines sexuellen Missbrauchs Auffälligkeiten und Symptome auftreten können. Entsprechend finden wir bei sexuell missbrauchten Kindern und Jugendlichen zumeist nicht nur einen betroffenen Bereich, vielmehr entwickeln Kinder vielfältige Folgeprobleme in unterschiedlichen Bereichen.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse führten Kendall-Tackett et al. (1993) eine weitergehende Analyse ihrer Daten durch. Sie konnten anhand unterschiedlicher Alters- und Entwicklungsgruppen nachweisen, dass Störungen, die bei Opfern eines sexuellen Missbrauchs auftreten, häufig einem entwicklungspsychologisch begründeten Wandel unterliegen. In der Altersgruppe der Vorschüler:innen wurden am häufigsten Ängste, Alpträume, Posttraumatische Belastungsstörung, Internalisierung, Externalisierung und unangemessenes Sexualverhalten nachgewiesen. Bei Kindern im Schulalter standen Furcht, neurotische Störungen, Aggressionen und Hyperaktivität im Vordergrund. Bei Jugendlichen zeigten sich in stärkerem Ausmaß als in den anderen Altersgruppen ein geringer Selbstwert, somatische Beschwerden, Depressionen und Suizidalität sowie Promiskuität. Während manche Störungsbereiche relativ stabil in allen Altersgruppen zu finden waren, wie beispielsweise depressives oder neurotisches Verhalten oder Schul- und Lernprobleme, nahmen die Häufigkeiten in anderen Störungsbereichen, wie Angst, Alpträume, Hyperaktivität, sexualisiertes oder regressiv-unreifes Verhalten, bis zur Adoleszenz deutlich ab. Demgegenüber gibt es Bereiche, wie geringer Selbstwert, somatische Beschwerden, Rückzugsverhalten, Suizidalität oder Furcht, in welchen der Anteil von auffälligen Kindern im Altersverlauf zugenommen hat. Punktuell ist sogar anzunehmen, dass ein Störungsbereich von einer anderen Störung abgelöst wird, wie dies bei sexualisiertem Verhalten und Promiskuität der Fall sein dürfte. Es ist davon auszugehen, dass diese Entwicklungen und der Wandel in der Symptomatik entwicklungspsychologisch begründet sind. So führen bestimmte Entwicklungsaufgaben, die Kinder im Verlauf ihres Lebens zu bewältigen haben, zu wesentlichen Veränderungen in der psychischen Situation des Kindes und des Jugendlichen. Ein Kind sieht sich abhängig von seiner Entwicklungsstufe und Lebensphase mit unterschiedlichen Anforderungen konfrontiert und aufgrund möglicherweise vorliegender spezifischer Defizite kann das Kind oder die bzw. der Jugendliche diese Anforderungen im Einzelfall besser oder weniger gut bewältigen. Es ist somit davon auszugehen, dass ein Opfer eines sexuellen Missbrauchs deshalb im Verlauf Auffälligkeiten oder Störungen in jenen Bereichen entwickelt, die für jene Entwicklungsphase besonders relevant sind, in der sich das Kind oder die bzw. der Jugendliche gerade befindet. Oder das Kind entwickelt Auffälligkeiten in jenen Bereichen, wo durch geänderte Entwicklungsbedingungen bestehende Vulnerabilitäten besonders zum Tragen kommen.

Diese These der entwicklungsabhängigen Beeinträchtigungen zeigte sich auch bei anderen Formen von Misshandlungen in der Kindheit. Ein in der frühen Kindheit |122|stattfindender emotionaler Missbrauch zeigte deutliche Zusammenhänge mit externalisierendem Verhalten und Aggression. In einer späteren Entwicklungsphase, dem Vorschulalter, wiesen hingegen Kinder, die in dieser Phase körperlich misshandelt worden waren, erhöhte Raten von externalisierendem Verhalten und Aggression auf. Demgegenüber erhöhten Erlebnisse von körperlicher Vernachlässigung, besonders wenn diese im Vorschulalter stattfanden, das Risiko für internalisierendes Verhalten und Rückzug (Manly, Jungmeen, Rogosch & Cicchetti, 2001).

In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich auch die Frage, ob es trotz der vielschichtigen Auffälligkeiten nicht doch auch Opfer gibt, die einen sexuellen Missbrauch überstehen, ohne Initialeffekte zu entwickeln. Leider liegen zu dieser prinzipiell sehr wichtigen Frage nur wenige Daten vor. Es wird vermutet, dass Forschende zu diesem Punkt bewusst keine Angaben liefern, aus Angst, ihre Zahlen könnten falsch ausgelegt oder dazu missbraucht werden, einen sexuellen Missbrauch und dessen Folgen zu verharmlosen. Trotz einer gewissen Variation in den Daten ergeben sich jedoch Hinweise, dass ungefähr ein Drittel der sexuell missbrauchten Kinder keine Auffälligkeiten oder Symptome zeigt (z. B. Mannarino & Cohen, 1986; Tong, Oates & McDowell, 1987). Domhardt, Münzer, Fegert und Goldbeck (2015) konnten in einer umfassenden Literaturanalyse Raten von 10 % bis 53 % finden. Bei Dufour, Nadeau und Bertrand (2000) lag der Anteil von 20 % bis 44 %.

Daran knüpft sich die Frage, ob dieser doch relativ hohe Anteil an Kindern tatsächlich einen sexuellen Missbrauch relativ unbeschadet übersteht oder ob dieser Anteil auf methodische Probleme in den Studien zurückzuführen ist. So ist es möglich, dass trotz der Anwendung differenzierter Messinstrumente vielleicht doch bestimmte Symptombereiche nicht gemessen wurden, in welchen die untersuchten Kinder aber Auffälligkeiten zeigten. Zusätzlich ist es denkbar, dass Kinder zwar zum Erhebungszeitpunkt symptomfrei waren, jedoch vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt Symptome entwickelt hätten, was aber durch das gewählte Studiendesign nicht erfasst wurde. Allerdings kann es sich bei den als symptomfrei klassifizierten Kindern tatsächlich um sehr widerstandfähige Kinder handeln, die über hinreichend interne und externe Ressourcen verfügen, um die traumatische Erfahrung eines sexuellen Missbrauchs tatsächlich ohne Schädigung zu bewältigen. Welche Variablen diesen Bewältigungsprozess beeinflussen und ein Kind bei einer positiven Bewältigung unterstützen, wird umfassend in Kapitel 4 diskutiert. Darüber hinaus weisen Forschungsergebnisse aber auch darauf hin, dass es neben der Resilienz des Opfers noch weitere sehr bedeutsame intervenierende Faktoren gibt, wie beispielsweise bestimmte Merkmale des erlebten sexuellen Missbrauchs, die beeinflussen, ob und in welchem Ausmaß ein Opfer eines sexuellen Missbrauchs im Verlauf Probleme oder Störungen entwickelt. Auch dieser Aspekt wird in Kapitel 4 ausführlicher diskutiert.

|123|3.3.2 Spezifische Fragestellungen und Störungsbereiche