CHAPITRE I

Les conditions de la découverte

Lorsque les guerriers de l’islam se répandent à travers le Moyen-Orient, les lettrés et les souverains d’Europe occidentale ignorent les croyances des conquérants arabes

1

. Au

VII

e

siècle, la grande puissance chrétienne est l’Empire byzantin, dont la culture et la force sont sans commune mesure avec les royaumes germaniques assis sur les ruines de l’Empire romain d’Occident : Wisigoths en Espagne, Francs en Gaule, Lombards en Italie, aucun de ces peuples n’a conscience des bouleversements en cours dans la péninsule Arabique. Aucun n’en est même informé. L’effondrement économique et culturel qui a accompagné le délitement de Rome ne permet plus de correspondre en grec avec Constantinople ou de maintenir des liens commerciaux maritimes réguliers avec l’est de la Méditerranée

2

. L’Europe est presque coupée du monde.

Le contexte politico-militaire (VII

e

-IX

e

siècle)

La découverte de l’islam par les chrétiens occidentaux se fait à travers la guerre. La conquête arabe en Orient fait peu

à peu parler d’elle chez les Latins, bientôt menacés eux aussi. En 634, le calife Abū Bakr

lance son général Ḫālid

en direction de la Syrie-Palestine. Il bouscule les troupes de l’empereur byzantin Héraclius

en juillet 634, près de Jérusalem. Sous le règne de

ʿ

Umar

(634-644), l’islam connaît un succès exponentiel. L’armée byzantine est écrasée sur les bords du fleuve Yarmûk, le 20 août 636. En Syrie comme en Mésopotamie, les villes tombent sans combattre, ouvertes par leurs élites ou leurs évêques : Ctésiphon en 636 et Jérusalem en 638. Le patriarche Sophronios

signe le traité de capitulation de la cité sainte où le calife

ʿ

Umar fait une entrée solennelle. Dans son sermon de Noël 634, Sophronios voit les « Sarrasins » comme des instruments d’un châtiment divin (« le glaive barbare et sauvage des Saracènes »). Il les qualifie d’impies, mais n’en sait pas plus sur eux et ignore tout de leurs croyances

3

.

Les troupes arabes ne s’arrêtent plus. Le général

ʿ

Amr

abat le préfet byzantin d’Égypte en juillet 640. Alexandrie est entièrement dévastée en 642. Le calife

ʿ

Uṯmān

poursuit les conquêtes à un rythme plus ralenti, en raison de l’opposition grandissante des partisans de

ʿ

Alī

, gendre du Prophète. En 647 ont lieu les premières incursions en Ifrīqiya (actuelles Tunisie et Tripolitaine). À partir de 680, la dynastie des Umayyades

règne sans partage sur l’Islam depuis Damas. L’Empire connaît une nouvelle expansion foudroyante. Vers le nord, les terres byzantines sont plusieurs fois menacées, mais jamais conquises. Le calife Mu

ʿ

āwiya

envoie en 670 le général

ʿ

Uqba

en Ifrīqiya, province difficilement conquise en raison de la résistance des tribus berbères. L’islamisation religieuse s’impose à partir de 702 aux nomades, enrôlés dans l’armée. Le Maghreb se soumet.

Fort du recrutement des Berbères et du bon accueil des juifs d’Espagne, opprimés par les rois wisigoths, le général Ṭāriq

franchit le détroit de Gibraltar en mai 711, brise l’armée du roi Rodéric

, le dernier Wisigoth, prend Cordoue et Tolède,

puis toute l’Espagne en 716. Quelques petites principautés chrétiennes résistent encore au nord. La civilisation wisigothique disparaît, déjà fragilisée par la guerre civile au sein de la dynastie régnante. Certains clans wisigothiques ont même fait alliance avec les Berbères, dans lesquels ils n’ont pas vu des envahisseurs, mais des alliés contre Rodéric

4

. D’ailleurs, les musulmans sont trop peu nombreux pour se maintenir sans l’appui d’une partie des élites locales. Le chroniqueur et archevêque de Rada, Rodrigo Jiménez

(m. 1247), voit dans la conquête l’effondrement de la chrétienté hispanique et aussi une abdication morale et culturelle de l’épiscopat :

La foi des prêtres fut réduite au silence, le nombre des ministres du culte s’épuisa […] ; les temples furent détruits, les églises abattues et, au son des instruments accompagnant les louanges, succédèrent les blasphèmes provocateurs […]

5

.

Loin de s’arrêter aux Pyrénées, les conquérants passent les montagnes, prennent la Septimanie et lancent des razzias au sud de la Loire afin de tester les défenses franques et de récolter du butin. Le comte franc Mauronte

semble s’être allié à eux et leur aurait livré Arles et Avignon, signe d’une collaboration avec certaines élites locales. Aidés en outre par les querelles entre le duc Eudes d’Aquitaine

et le maire du Palais mérovingien Charles

, les musulmans cherchent en 732 à atteindre le riche monastère de Saint-Martin de Tours, mais sont arrêtés près de Poitiers par la cavalerie de Charles, surnommé « Martel », le « marteau des païens ».

La Méditerranée est désormais un lac musulman et les dernières îles sont occupées

6

. En 823, la Crète tombe puis la Sardaigne et la Corse ; la conquête de la Sicile est achevée en 902. Pourtant, la grande flotte musulmane qui avait vaincu Byzance est progressivement démantelée au profit de petites escadres incapables de lancer de vastes assauts. On se contente

dès lors d’une piraterie endémique et de raids côtiers. Jusqu’au

X

e

siècle, les littoraux d’Italie vivent dans la crainte des saccages des Sarrasins. Saint-Pierre de Rome est pillée en 846. Depuis leur refuge provençal de La Garde-Freinet, un petit groupe de musulmans fait régner la terreur dans le sud de la Gaule, jusqu’à leur réduction en 972. Le concile de Valence de 890 affirme, non sans emphase : « Les Sarrasins ont dévasté la Provence et l’ont rendue à l’état de désert. » Pourtant, les invasions se tarissent

7

. Depuis Poitiers, l’avance en Europe est terminée et Narbonne est reprise en 759.

Le Sarrasin est donc d’abord un ennemi et un danger militaire. Vers 640, le moine byzantin Maxime le Confesseur

(m. 662) s’inquiète dans une lettre des destructions de ces disciples de l’Antéchrist, « nation barbare, bêtes sauvages », persécuteurs

8

. Aucune source ne s’interroge sur ce qu’ils croient ou pensent. On les réduit à être des païens, car leurs dévastations rappellent celles des Germains des

III

e

-

VI

e

siècles. On ignore jusqu’à l’existence du Coran.

Jean Damascène

, un précurseur

Tout ce que connaissent les Européens de l’islam jusqu’au

XI

e

siècle vient, pour l’essentiel, des informations reçues des chrétiens syriens confrontés au danger musulman. La perception européenne va être dès le départ déformée par ce prisme oriental.

Le premier auteur étranger à l’islam à tenter de comprendre la nouvelle religion fut le chrétien Jean Damascène (m. 749), notable de Damas et administrateur califal. Mais par piété et hostilité à l’islam, il entre au monastère. Fin connaisseur de la religion de ses maîtres, il veut fournir des armes intellectuelles aux chrétiens tentés par la conversion et la collaboration. En 743, il rédige en grec la

Source de la connaissance

, traduit au

XII

e

siècle en latin, dont il réserve un chapitre aux

hérésies. Il y décrit l’origine de l’islam, qu’il relie à Ismaël

, le fils bâtard qu’Abraham

eut de sa servante Agar

. Les Sarrasins seraient donc des enfants illégitimes. Sarah

, la véritable épouse, jalouse, ayant chassé et renvoyé Agar les mains vides (Gn 21, 14), on les appela les « Agaréniens » (« descendants d’Agar »), « Saracènes » ou « Sarrasins », en tant que descendants indirects de Sarah, et parce que

Sara-kenoï

en grec signifie « Sarah… vides », sous-entendu : Sarah resta les mains vides

9

. Jean Damascène les qualifie aussi d’« Ismaélites », mais jamais de « musulmans ». Les Sarrasins sont un peuple à part, et non une foi nouvelle : le regard sur eux est plus ethnique que religieux. De fait, les théologiens chrétiens, nourris de références antiques, ont bien du mal à classer les Sarrasins dans les catégories gréco-romaines existantes.

La description par Jean de la naissance de l’islam – la centième hérésie de l’Histoire selon lui – est particulièrement sévère

10

(entre crochets : les variantes du texte grec) :

De nos jours prospère la corruptrice des peuples, la superstition des Ismaélites qui devance la venue de l’Antichrist […]. Jusqu’au temps de [l’empereur byzantin] Héraclius

, il est clair qu’ils adoraient des idoles. Ensuite, et jusqu’à notre époque, un faux devin [un pseudo-prophète] se leva parmi eux du nom de Mamed

. Après être tombé sur les livres de l’Ancien et du Nouveau Testament, il s’entretint avec un moine arien et fonda sa propre secte [son hérésie]. Il se ménagea la faveur de son peuple à travers un semblant de religion et de piété, et prêcha qu’un écrit lui avait été envoyé du ciel, conféré par Dieu. C’est ainsi que, après avoir rassemblé des opuscules [des compositions] dans son livre – lesquels ne valent que par leur ridicule –, il le donna à vénérer comme s’il s’agissait d’un rite divin.

Le vocabulaire est volontairement dépréciatif : Muḥammad n’a pas le titre de prophète ; il a violenté la Bible. L’auteur le traite de menteur et de falsificateur, car il a détourné la doctrine

chrétienne et s’est éloigné de la Bible par intérêt. Le concept islamique du

tanzīl

est repris assez fidèlement, et le Coran est bien défini comme un « écrit » (

scripta

ou

graphè

), terme inférieur à celui d’Écriture (

Scriptura

) désignant la Bible, la « Sainte Écriture ». Mais le livre obtenu n’est qu’un agencement incohérent d’opuscules, ou plus exactement de courts récits que l’on fait lors des veillées, manière de qualifier les sourates. Jean Damascène ne conçoit pas l’islam comme une autre religion, mais l’identifie à une secte et à une hérésie, soit à une déviance du christianisme. C’est dire qu’il le pense théologiquement plus près qu’il ne l’est en réalité.

De toute évidence, il connaît le contenu du Coran, dont il a pu lire un résumé ou des passages de sourates, puisque son texte multiplie les allusions et les extraits

11

:

Il affirma un seul Dieu, créateur de toutes choses, qui n’a pas été engendré, ni n’a engendré [S. 112, 3 ; 4, 171]. Il disait que le Christ était le Verbe de Dieu et son Esprit [cf. S. 4, 171], mais créé et serviteur [cf. S. 43, 59], né sans semence de Marie

, sœur de Moïse et d’Aaron [cf. S. 19, 28] […]. Le Christ lui-même n’a pas souffert la croix ni la mort, en effet, Dieu, qui l’aimait beaucoup, l’a emporté au ciel [cf. S. 4, 156-158]. Il raconte encore que le Christ, lorsqu’il monta au ciel, fut interrogé par Dieu s’il s’était proclamé Fils de Dieu. Et Jésus

de répondre ainsi : « Sois-moi favorable, Seigneur. Tu sais que jamais je ne dirais cela ni que je dédaignerais d’être ton serviteur […] » [cf. S. 5, 111-117].

La paraphrase des sourates est assez juste, mais le texte n’est jamais cité explicitement ni fidèlement, même pas la dernière phrase, pourtant la plus proche de l’original arabe :

[Jésus] dira : « Pureté sur toi ! Il ne m’appartient pas de dire ce que je n’ai pas le droit ! Si je n’avais dit, tu l’aurais su, certes. Tu sais ce qui est en moi-même, et je ne sais pas ce qu’il y a en toi-même. Tu es, en vérité, connaisseur de tout ce qui est inconnu » [S. 5, 116].

La

Source de la connaissance

donne le nom et le contenu de plusieurs sourates, ainsi qu’une courte mais cinglante critique. Les sourates les plus reprises sont les sept premières, preuve que l’exemplaire du Coran utilisé par Jean devait être incomplet, ou n’était qu’un digeste. L’auteur définit les sourates – qui sont « très nombreuses » – comme des délires couchés sur le papier, mais ne sait s’il doit les qualifier d’écriture ou de chapitre, le premier leur attribuant une dimension biblique, et le second étant plus neutre, plus banal

12

:

Ce Mamed

rédigea ses nombreuses extravagances et leur donna à chacune un nom. Ainsi est-il une écriture ou chapitre « Des femmes » [cf. S. 4 : al-nisā

ʾ

], dans lequel il prescrivit qu’on pouvait avoir publiquement et légalement quatre épouses et mille [sic

] concubines, si on était capable de les assumer [cf. S. 4, 3].

Jean détourne et moque le contenu du Coran, dont les incohérences avec la Bible sont trop nombreuses pour être crédibles (« ce livre est composé de choses semblables parfaitement ridicules »), et ne parvient pas à obtenir des réponses convaincantes de la part de ses interlocuteurs musulmans, inaptes à toute logique :

Quand nous demandons par quel témoignage il aurait reçu ce livre de Dieu, ou lequel des prophètes a annoncé le surgissement d’un autre prophète, alors ils hésitent […] et nous répondent que Dieu fait ce qui lui complaît [cf. S. 2, 253].

Jean Damascène s’attribue bien sûr le rôle flatteur dans ce faux débat. Toutefois, ses interlocuteurs n’étaient probablement pas des lettrés, les pôles de la réflexion sur l’islam se situant à l’époque plutôt en Irak, à Médine et à La Mecque. Damas était au début du

VIII

e

siècle la capitale politique des Umayyades

, mais non un centre intellectuel prestigieux

13

. Les lettrés musulmans y étaient souvent des fils de

mawālī*

, des

« affranchis », des clients des tribus arabes, récemment convertis du christianisme

14

. Quant aux dominateurs arabes, pour la plupart d’anciens semi-nomades de la steppe, ils n’avaient nullement les compétences et la culture pour polémiquer avec un théologien nourri d’exégèse biblique et de pensée grecque. Ils entretenaient même un certain mépris pour la philosophie

15

. Enfin, le corpus doctrinal islamique était trop récent pour avoir engendré une apologétique étoffée, structurée et répandue.

D’après les spécialistes et les philologues, le texte coranique lui-même aurait trouvé sa cohérence plus tardivement que ne le laisse supposer la vulgate

16

. La collecte des sourates, leur contenu et leur mise en forme ne peuvent dater d’avant le début du

VIII

e

siècle, voire, pour les modalités de sa récitation, d’avant le

X

e

siècle

17

. Pour ce qui est des hadith, les premières collectes datent du calife

ʿ

Umar II

(717-720) et leur mise en forme systématique de Mālik bin Anas

(m. 795-796). Mais il faut attendre la fin du

IX

e

siècle pour voir l’éclosion de la « science du hadith », époque à laquelle se met aussi en place les principes de l’exégèse coranique, le

tafsīr

*

18

. Ainsi, au milieu du

VIII

e

siècle, Jean Damascène ne pouvait trouver d’interlocuteur musulman capable d’une autre attitude envers le Coran que le fidéisme et le littéralisme.

On ne peut non plus négliger les hypothèses récentes selon lesquelles la doctrine musulmane était en cours de fixation et ses sources en voie d’élaboration, et donc peu accessibles

19

. La

šahāda

*, la profession de foi (« Il n’y a de dieu que Dieu, et Muḥammad est son Prophète »), solidement enracinée dans les sociétés musulmanes, paraît avoir évolué historiquement. En effet, sur près de 700 textes épigraphiques religieux trouvés en Arabie et remontant aux

VII

e

-

VIII

e

siècles, 64 seulement mentionnent Muḥammad, et la plus ancienne mention de son prophétat dans la péninsule est un graffiti daté de 738-739 :

« Amen, Seigneur de Muḥammad et d’Abraham

20

». Les inscriptions en arabe retrouvées en Syrie ne mentionnent jamais le prophétat avant les années 680. D’après ces éléments archéologiques, le dogme aurait mis plus d’un siècle à se constituer. Les Européens étaient donc d’autant moins prêts à accepter et à comprendre cet islam qu’il était en cours de formalisation

21

.

Les critiques du Damascène portent autant sur la forme que sur le fond du texte coranique, lequel n’a d’ailleurs aucun nom (« leur livre » ; « leur écrit »). Le contenu lui paraît scandaleux, tout comme les licences offertes par Muḥammad, concernant notamment la répudiation ou les remariages. Pour lui, les Sarrasins sont des idolâtres dissimulés qui « adorent la tête de la déesse Vénus, qu’ils appellent

Chaber

», vénérée dans la

Chabatha

, c’est-à-dire la Ka

ʿ

ba de La Mecque.

Par ses textes – les premiers à étudier l’islam – Jean Damascène a profondément influencé la controverse médiévale. Il a transmis une méthode et des thèmes que tous les auteurs, en Orient comme en Occident, vont reprendre par la suite : l’idée que Muḥammad est l’unique inventeur du Coran, que le texte est tissé d’incohérences, d’innombrables contradictions avec la Bible. Sur la méthode, Jean polémique en comparant les deux Testaments et le Coran, il regroupe les versets par thèmes déterminés, ceux qui intéressent les chrétiens (Jésus

, les femmes, le Paradis, etc.), et se refuse à un commentaire ligne à ligne qui permettrait de mieux comprendre le texte coranique. Les versets sont donc toujours tirés du contexte de leur sourate. Plus important, il confond systématiquement la tradition musulmane avec le Coran lui-même : il ne distingue pas les sourates de leur commentaire ou des hadith qui leur sont parallèles. Il ne hiérarchise pas les sources, confondant le Coran avec la Sunna elle-même, d’ailleurs pas encore constituée.

Le christianisme oriental au

VII

e

siècle

La perception du Coran chez les chrétiens d’Orient

Une telle approche de l’islam évolue peu au Moyen Âge chez les chrétiens d’Orient. L’élève de Jean Damascène

, Théodore Abū Qurra

(m. 820), évêque polyglotte de Harran, reprend les analyses de son maître mais les approfondit grâce à une parfaite maîtrise de l’arabe, du grec et du syriaque, langue sémitique proche de l’araméen

22

. Auteur de nombreux petits traités où il dialogue avec un « Sarrasin », aussi appelé « barbare », il s’emploie à montrer que Muḥammad

ne correspond en rien à un prophète à la manière biblique. Il critique la polygamie musulmane puis prouve sa supériorité intellectuelle en maniant des concepts de théologie que son interlocuteur a bien du mal à suivre

23

. Mais les références au Coran lui-même sont rares et allusives, si bien que le débat se contente d’utiliser des présupposés que chacun pense vrais sur la foi adverse. Pourtant, les disputes publiques à la cour califale étaient fréquentes entre le

VIII

e

et le

IX

e

siècle, si bien que les chrétiens devaient avoir une très bonne connaissance de l’islam, l’inverse étant rarement vrai.

Pour éviter la répression, les polémistes chrétiens étaient en fait réduits à défendre leur foi, et à ne pas s’en prendre au Coran. Vers 781-782 aurait ainsi eu lieu à Bagdad un débat public entre le calife

ʿ

abbāside

al-Mahdī

(774-785) et le

catholicos

– le patriarche nestorien – Timothée I

er

, rencontre qui fut ensuite rédigée en syriaque par le prélat, sans doute à son avantage

24

. L’un des points essentiels de la controverse est le Prophète : le calife utilise ce qu’il connaît de la Bible au profit du Coran (« Il y avait dans vos livres de nombreux témoignages et preuves sur Muḥammad, mais vous avez corrompu et falsifié les livres ! », cf. S. 7, 157). Ne pouvant persuader le catholicos par une écriture qu’il refuse, il cherche à sauver le Coran en prouvant la falsification de la Bible par les juifs et les chrétiens. Mais Timothée nie toute valeur intrinsèque au prophétat coranique,

en raison justement de la Bible et parce que Muḥammad ne fit jamais de miracles : « Il aurait donc dû faire des miracles et des signes nouveaux pour confirmer le Coran et abroger l’Évangile. » Or, aux yeux du calife, le seul miracle islamique est le Coran lui-même et les seuls signes extraordinaires sont les sourates, d’ailleurs couramment appelées

ayāt

(« signes »). Mais son adversaire ne partage pas cette vénération :

– Que dis-tu de notre livre, demande le souverain, n’est-il pas révélé par Dieu ?

– Je ne peux juger s’il est révélé de Dieu, répond le prélat. Mais je dirai, ce qui n’a pas échappé à Votre Excellence, que la parole de Dieu, écrite dans la Torah, les Prophètes, l’Évangile et les Apôtres, a été entièrement confirmée par des signes et des miracles, tandis que les paroles de ce livre n’ont jamais été confirmées par un seul signe.

Et Timothée de conclure : « Il ne nous est pas licite de l’accepter comme la Parole même du Dieu Très-Haut. » Les deux hommes manient chacun des citations scripturaires tirées de leur contexte. Mais à ce jeu, Timothée, qui a parfaitement assimilé l’exégèse biblique et le contenu du Coran, domine son maître, qui ne connaît que des bribes stéréotypées sur les Évangiles. En plein

VIII

e

siècle, toute la question tourne autour de la nature de ce qu’est un texte révélé : comment Dieu légitime-t-il une écriture sainte ? Selon Timothée, il y faut deux conditions : une certaine cohérence interne et une confirmation externe par des miracles.

Entre 819 et 833, al-Kindī

, un fonctionnaire chrétien – nestorien – de la cour de Bagdad, écrit en arabe la

Lettre d’al-Kindī

(ou

Risālaẗ al-Kindī

), qui est censée être une réponse à al-Ḥāšimī

, un savant musulman, pour défendre sa foi

25

. S’en suit une correspondance – peut-être fictive – dans laquelle les deux auteurs s’affrontent sur le plan doctrinal. Mais depuis

l’époque de Jean Damascène

, les musulmans ont acquis des capacités d’argumentation, appuyées sur un riche corpus intellectuel puisé dans les manuscrits persans et grecs que les califes ont fait traduire à Bagdad par les chrétiens

ḏimmī*

, soumis à l’Islam en Orient

26

. Le débat est donc âpre et sans concession. Il néglige la question des miracles pour préférer une polémique logique, argument contre argument.

Amené à parler de Muḥammad, al-Kindī conteste son titre prophétique en raison des guerres qu’il mena et de son rapport aux femmes. « Je ne doute pas, conclut-il, qu’aucun prophète avant lui n’ait jamais inauguré un tel comportement

27

. » L’auteur ignore que le prophétat coranique diffère totalement de celui de la Bible, malgré un vocabulaire commun ; il plaque sur Muḥammad les concepts judéo-chrétiens de ce qu’est un prophète, sans imaginer qu’ils sont inefficients, car sans rapport avec le cadre coranique

28

.

Concernant le texte sacré lui-même, al-Kindī connaît le concept d’inimitabilité (

i

ʿ

jāz

), mais n’y croit nullement et montre au contraire que le Coran fut l’objet d’aménagements jusqu’au début du

VIII

e

siècle, n’est qu’un agencement hétérogène, inspiré par Sergios, un moine nestorien – sans doute Waraqa bin Nawfal

–, et composé par deux juifs bien après la mort du Prophète :

Ils s’emparèrent du livre que possédait ʿ

Alī

bin Abī Ṭālib [gendre de Muḥammad], qu’il avait reçu de son maître, livre écrit dans le sens de l’Évangile. Ils y introduisirent des récits de la Torah, un certain nombre de ses lois, des récits de son pays. Ils en déformèrent le texte, y ajoutèrent et en retranchèrent. Ils y glissèrent des textes affreux […], ainsi que des récits de miracles et des textes contradictoires qui amènent celui qui l’examine à constater que plusieurs personnes différentes y parlent, chacune contredisant l’autre. Ils y ajoutèrent des sourates, comme la Sourate « Les Abeilles » [S. 16], la Sourate « L’Araignée » [S. 29] et tant d’autres textes semblables

29

.

Selon le polémiste, le Coran de

ʿ

Alī aurait été proche de l’Évangile, manière de dire que chiites et chrétiens ont des points communs. Il ajoute que ce texte mal agencé comporte plusieurs versions et peut être lu différemment, « chacun se référait au maître d’après lequel il lisait, et ainsi le texte était augmenté ou abrégé, changé ou altéré ». Il y a ici une allusion directe au processus de composition officielle du Coran par les califes Abū Bakr

et

ʿ

Uṯmān

, mais aussi à la manière dont fut rédigé le texte.

Les premiers manuscrits du Coran ne portaient pas de signes diacritiques, pourtant essentiels pour reconnaître les consonnes

30

. Ainsi, le manuscrit de la grande mosquée de San

ʿ

ā

ʾ

, datant de la fin du

VII

e

siècle, présente les lettres dénudées. À partir du

VIII

e

siècle, les témoins conservés ajoutent ces marques diacritiques. En outre, les

ḥarakāt

, les voyelles, n’étaient pas non plus notées, ce qui démultipliait les possibilités de lecture du texte sacré.

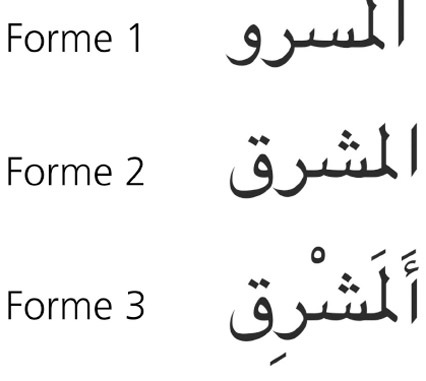

Le plus ancien feuillet conservé du Coran (seconde moitié du VII

e

siècle) donne une forme indéterminée (forme 1) qui peut renvoyer aux racines SRF

(abuser), SRQ

(voler) ou SHRQ

(se lever). Une fois diacritisé (forme 2), le mot est aussitôt associé à cette dernière racine. Sa vocalisation (forme 3) permet d’identifier sans erreur possible le terme al-mašriq

, « le levant ».

Jusqu’au

X

e

siècle, époque à laquelle les califes imposèrent sept lectures canoniques, il existait de nombreux modes de vocalisation du Coran

31

. Les philologues ont proposé

l’hypothèse que cette double carence de diacritisation et de vocalisation sur le texte écrit pendant le premier siècle de l’islam produisit de multiples erreurs

32

. De fait, le texte coranique était alors en phase de gestation et subissait l’influence de langues et de doctrines étrangères, notamment le judaïsme arabe et le christianisme syriaque. Or, au moment où le livre se stabilisait dans son contenu et dans sa forme grâce au support écrit, ces inévitables erreurs s’y fossilisèrent en raison du statut sacré du Coran. Certains passages dont le sens reste obscur seraient en réalité le résultat de ces rédactions fautives.

Les auteurs chrétiens furent alertés de l’étrangeté du Coran en raison de ce processus de composition, et surtout à cause des multiples références – en apparence incohérentes – au judaïsme et au christianisme. Concernant l’inspiration juive, le Coran fait référence explicitement à la Torah et implicitement aux Psaumes, aux commentaires rabbiniques (ainsi la limitation talmudique à quatre femmes), à la Mishna

33

, mais aussi à des apocryphes juifs, comme le

Testament d’Abraham

, écrit vers 70 ap. J.-C. : « Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle se trouve le jugement de Dieu » (S. 5, 44). Certains passages rappellent les chants de louange psalmiques, et le

Shma Yisra’el

(Deut 6, 4 : « Écoute Israël

, l’Éternel, notre Dieu ; l’Éternel est un ») semble paraphrasé dans ce verset : « Dis : Il est Dieu, unique. Dieu, le seul » (S. 112, 1-2)

34

. L’expression coranique fondamentale

Rabb al-

ʿ

alamīn

(« Seigneur des mondes », S. 1, 2) peut être une copie de la formule de la liturgie juive

Rabûn ha-’olâmîm

. Pour s’imposer comme une alternative religieuse crédible face à un judaïsme très présent en Arabie, notamment autour de Médine, Muḥammad

ou les compositeurs du Coran auraient puisé dans la tradition juive environnante et dans les psaumes araméens

35

.

L’influence du christianisme est tout aussi certaine. Muḥammad ou les rédacteurs du Coran avaient une connaissance superficielle des rites et doctrines chrétiens en langue syriaque, probablement aussi des légendes apocryphes qui transitaient par les marchands et les caravaniers. Les sourates mecquoises, celles du début de la révélation, offrent de multiples parallèles avec les thématiques chrétiennes, particulièrement sur l’eschatologie, la virginité mariale (S. 19) et l’importance de Jésus

(S. 3, 51-55 ; 4, 171 ; 5, 110 ; 19, 16-33). L’allusion à des vigiles nocturnes suivies aux origines de l’islam rappelle les pratiques ascétiques des moines syriaques (S. 73, 20)

36

.

Il est entendu toutefois que le christianisme coranique revêt des formes hétérodoxes, comme le monophysisme*, présent à l’époque en Éthiopie, en Syrie-Palestine et dans l’oasis de Najrân, ou le nestorianisme de Mésopotamie et du Yémen. Muḥammad se désintéresse des

Rūms

, c’est-à-dire des Byzantins orthodoxes, du moins jusqu’à la défaite de Mutā, en 629. Les chrétiens sont désignés par le mot

naṣārā

(« Nazaréens* »), terme identique aux sectes dénoncées par les Pères de l’Église, ainsi Augustin

dans son livre

Des hérésies à Quodvultdeus

. La christologie coranique ne peut prétendre s’inspirer d’une veine orthodoxe, ni des conciles de Nicée, Constantinople ou Éphèse

37

. Les erreurs chrétiennes dénoncées par le Coran sont des déformations – elles-mêmes erronées – de doctrines monophysites ou nestoriennes ; ainsi l’étonnante triade associant Dieu à Jésus et à Marie

(S. 5, 116), le refus du Christ comme Fils de Dieu et Seigneur (S. 5, 72 ; 9, 31) ou celui de sa crucifixion (S. 3, 54-55 ; 4, 157). On a même pu dire que le Christ du Coran n’avait rien à voir avec celui des chrétiens, mais était un autre prophète, annonciateur de Muḥammad

38

. Al-Kindī

peut donc conclure :

Tu sais comment les récits furent rapportés, que la confusion s’accrut dans ton livre, qui fut manipulé par plusieurs, que les opinions divergeaient à son sujet, que l’on y ajouta et on en retrancha, chacun disant et mettant ce qu’il voulait et désirait et laissant tomber ce qu’il détestait et qui l’irritait. Serait-ce là, selon toi, les conditions des livres divins révélés ? Comment donc le croire au sujet du mystère de Dieu, de sa religion, de sa révélation et de son inspiration à son prophète

39

?

De toute évidence, al-Kindī a une connaissance plus intime que Damascène

du Coran, de ses sources, des récits musulmans concernant son histoire, et comprend les caractéristiques de l’écriture arabe et des variations de lecture qu’elle implique. Son analyse apporte des éléments de critique philologique d’une certaine finesse, bien que toujours hostiles. En un siècle, la dispute anti-coranique a fait d’énormes progrès, tout comme la capacité défensive des auteurs musulmans. Par sa traduction en latin au

XII

e

siècle, la

Lettre d’al-Kindī

est devenue un texte majeur pour aborder le Coran en Occident, car il apportait des informations inédites sur la formation du texte

40

.

L’influence de l’approche byzantine

Les auteurs byzantins sont forcément conduits à s’interroger sur leur ennemi principal qu’est le Sarrasin. De fait, à trois reprises, la capitale byzantine a subi le siège des Arabes (669, 680, 718). Contrairement aux pays d’Islam, Byzance et son Église profitent d’une tradition spirituelle et intellectuelle multiséculaire : moines et évêques ont développé depuis le

III

e

siècle un immense corpus de textes théologiques, exégétiques et mystiques, nourris par les apports de la philosophie classique et des langues grecque et syriaque ; les monastères ont conservé d’innombrables manuscrits de la sagesse antique. Enfin, cette science religieuse est toujours vivante en raison

des querelles théologiques fréquentes à Byzance et de la crise iconoclaste (726-843), qui a obligé les moines opposés au pouvoir impérial à justifier la vénération des images.

Pour ces hommes de foi, qui ont souffert pour les icônes, le Coran ne peut être une Écriture sacrée. « L’islam est une fausse religion, établie sur une fausse Écriture et fondée par un faux prophète

41

. » Les Byzantins sont d’ailleurs longtemps mal informés de la réalité du Coran, contrairement aux chrétiens

ḏimmī

. La manière dont le livre reprend les récits bibliques et les transforme révèlerait sa nature artificielle et mensongère. Quant au culte musulman, il serait inepte et se contenterait de reprendre des rites païens. L’accusation d’irrationalité est au cœur de la controverse byzantine.

Théophane

le Confesseur (m. 813) est de ces moines issus de la haute aristocratie, lettrés et défenseurs du culte des images. Il achève peu avant sa mort une

Chronographia

qui consigne les événements importants depuis l’origine du monde jusqu’à son époque

42

. Concernant l’islam, il profite d’un réseau d’informations à la cour califale elle-même. Pourtant, sur le fond, sa critique de la religion de l’ennemi et du Coran n’ajoute rien à la polémique des chrétiens

ḏimmī

: « Au cours d’un voyage en Palestine, [Muḥammad

] entra en contact avec des juifs et avec des chrétiens : il glana certains de leurs écrits sacrés, puis fut saisi du mal épileptique

43

».

Théophane est bien sûr choqué par la description des houris (les

ḥūriyāt

), ces épouses paradisiaques toujours vierges (S. 36, 56 ; 55, 70-76, etc.). Pour l’auteur, les Sarrasins n’ont pas de livre, mais seulement une doctrine orale ; celle-ci est d’abord le produit du détournement de plusieurs « écrits sacrés », puis de la prédication déviante de la personne de « Mouamèd, chef et pseudo-prophète des Sarrasins ». Ce dernier est accusé d’avoir rabaissé la Bible du statut d’écriture cohérente à celui d’oralité disparate, processus exactement inverse de celui des peuples

civilisés. L’islam est un retour en arrière spirituel et culturel. C’est la même argumentation que développera, cinq siècles plus tard, l’empereur byzantin Manuel II Paléologue

(1391-1425) au cours d’un débat contre un musulman :

Les articles de l’ancienne Loi que le Sauveur a pour ainsi dire abrogés en les transformant de fort épais et de corporels en plus divins et en spirituels, Mahomet, lui, les a retenus […]. La Loi la plus récente suit totalement la plus vieille

44

.

La controverse byzantine est donc d’une étonnante stabilité à travers le temps. L’islam pour Théophane n’est ni une hérésie ni une autre religion, mais une

threskeia

(« culte rendu à Dieu »), c’est-à-dire une adoration, une pratique qui honore Dieu. Le moine n’évacue pas une certaine légitimité de la prière musulmane. Il est même convaincu que l’islam est inscrit dans le plan de Dieu, mais ignore quel sens lui donner ; la logique chrétienne de l’Histoire serait-elle inefficace dans le cas de l’islam

45

?

L’importance de la

Chronographia

n’est pas tant dans ses analyses que dans sa traduction en latin dès les années 870 grâce au moine Anastase

dit le Bibliothécaire (m. 880). Secrétaire pontifical, il fut l’un des rares lettrés du Haut Moyen Âge à apprendre le grec

46

. Grâce à sa traduction, les informations de Théophane se diffusèrent largement en Occident après le

X

e

siècle, jusqu’à devenir des lieux communs

47

. Dans cette adaptation latine, Anastase précise à propos du Prophète que, « l’ayant écouté, les Sarrasins allèrent le trouver et acceptèrent sa religion (

religio

) », ce dernier terme traduisant le grec

threskeia

48

. En réalité, à l’époque, le mot n’a pas le sens qu’il a acquis depuis le

XVI

e

siècle jusqu’à nos jours. La

religio

dans le sens classique désigne le scrupule religieux qui pousse à l’accomplissement méticuleux du culte. Pour l’Église, seul le christianisme est la

vera religio

, la « vraie piété », c’est-à-dire constitue le culte légitime qui peut réunir l’homme et Dieu.

Chez Lactance

(m. vers 325), la

religio

s’oppose aux superstitions païennes et aux sectes

49

. Anastase comprend le mot dans son sens classique, très large, et non selon la signification qu’il a acquise par la suite et qui ne concerne que le christianisme. Cette ambiguïté confirme que l’islam est un culte, et pas seulement un mensonge complet.

À compter du milieu du

IX

e

siècle, la polémique byzantine se développe. La pugnacité de l’islam impose une réaction intellectuelle forte, permise par l’accès plus régulier aux sources musulmanes, en arabe, langue que certains lettrés byzantins commencent à comprendre. Constantinople devient alors le principal pôle d’écriture contre l’islam, remplaçant Damas au

VIII

e

siècle. Le public des traités est immanquablement chrétien, car les Byzantins ne débattent pas, mais cherchent à renforcer l’adhésion des leurs.

Vers 860, le théologien Nicétas

de Byzance (m. 912) compose plusieurs textes bien informés sur le Coran, largement méconnu jusqu’alors. Son œuvre, devenue rapidement un classique, influencera toute la tradition byzantine. Dans sa

Réfutation du faux livre écrit par Mouamet l’Arabe

, dédiée à l’empereur Michel III

, Nicétas qualifie le Coran de « livre » (

biblos

: « le livre écrit par le stylet mensonger de cet Arabe faussaire ») et d’« écriture » ou de « lettres » (

gramma

), termes neutres qui évitaient toute comparaison possible avec la Sainte Écriture. Nicétas résume les informations de la Sunna et des textes

ḏimmī

. Pour lui, le Coran est un livre « pourri et désagrégé, putride, à l’image de la matière desséchée de son agencement et de sa lourdeur de construction, qui n’ont rien de ferme ni de stable

50

». Ce reproche, déjà lu chez Jean Damascène

, souligne combien les lettrés du Moyen Âge sont marqués par l’héritage gréco-romain, l’art d’écrire et d’argumenter, par la manière dont un texte doit se justifier par son plan, sa logique interne. Les Byzantins sont parfois plus sensibles au

modèle antique – et donc grec – qu’à celui de la Bible – et donc sémitique

51

.

Nicétas est troublé par le caractère inclassable du livre. Or, dans les traditions littéraires antiques et médiévales, tout texte doit appartenir à un genre auquel il emprunte les caractéristiques, les modes de rédaction, le propos et les objectifs :

Le petit livre de l’Arabe Mouamet

est inepte et déplorable, outre qu’il fourmille de blasphèmes contre le Très-Haut, en raison de la confusion grossière de son abomination, il n’obéit pas aux usages des textes en langue vulgaire, ni aux modes littéraires existants, de sorte qu’il ne répond pas aux styles prophétique, ni historique, ni législatif, ni théologique, ni de rien d’autre, qui procèdent tous d’un esprit sain […]

52

.

La question culturelle que pose le Coran est aussi essentielle que la déviance religieuse qu’il représente pour Nicétas. Chez les musulmans, le style coranique ici dénoncé est au contraire une preuve de sa nature divine, ainsi au

IX

e

siècle al-Ṭabarī

dans l’introduction de son

tafsīr

:

Notre livre dépasse les livres [sacrés] qui l’ont précédé par les qualités suivantes : son admirable agencement, son merveilleux arrangement, sa composition originale, à tel point que les experts en beau langage se sont épuisés en vain à dire les beautés de la texture d’une seule partie de ce Livre

53

.

Contrairement à ses prédécesseurs, Nicétas a eu entre les mains de larges extraits du Coran, sans doute en grec, voire un livre entier, mais forcément traduit, car le moine ne manipule ni l’arabe ni le syriaque et commet trop de confusions pour être arabophone

54

. De prime abord, Nicétas est étonné des titres de sourates, qui n’ont rien de religieux ni de biblique (La Génisse, Les Femmes, Le Tonnerre, Les Abeilles, etc.). De fait, sur les 114 sourates, seules 11 ont un intitulé qui rappelle

le domaine religieux (Le Pèlerinage, La Prosternation…), et 7 une thématique biblique (Jonas

, Noé

…). Au

IX

e

siècle, la structure du Coran était achevée, notamment le découpage des sourates, leur thème et leur mise en ordre

55

. Ces titres de sourates – qu’il qualifie de « fables » – « prouvent à eux seuls que l’ensemble du livre est profane dès le début

56

». Si Nicétas s’attaque aux sourates les unes après les autres, il se contente des 18 premières. En revanche, il oublie la première sourate (

al-Fātiḥa

: « L’Ouvrante »), et commence par la seconde, qu’il appelle « premier chapitre des fables de Mouamet

57

». Or cette omission n’est pas sans importance, car différentes versions du Coran circulaient jusqu’au

X

e

siècle, dévoilant des variantes qui, sans être essentielles sur le fond, contestent le concept religieux d’

i

ʿ

jāz

. Des codex non reconnus présentent des originalités qui les éloignent du recueil de

ʿ

Uṯmān

, ainsi ceux de Ubay bin Ka

ʿ

b

(m. 643) et d’Ibn Mas

ʿ

ūd

(m. 653), dont on trouve des exemplaires encore au

X

e

siècle ; tous deux omettent la première sourate, pourtant l’une des plus importantes, ainsi que les deux dernières (113-114), qui sont des prières complémentaires

58

. Nicétas aurait-il eu à disposition un Coran « hérétique » ou incomplet, comme il en existait à son époque ? Il est certain en revanche qu’il ne se contente pas du livre, mais utilise des bribes de commentaires coraniques – le

tafsīr –

, lesquels devaient être disponibles sous forme de traditions orales ou de résumés

59

.

Nicétas s’emploie à résumer soigneusement toutes les sourates et à en montrer l’incompatibilité avec la Bible. Suivons par exemple son étude de la sourate 12, dite « Yūsuf

» :

La 11e

fable [sic

] de Mouamet s’appelle « Joseph ». Elle raconte ce qui concerne le chaste Joseph

, mais de façon inappropriée, avec des interpolations et des ajouts, de sorte qu’elle est ridicule et ignoble. « Et Rachel

se serait jetée à ses pieds quand son père Israël

[sic

: Jacob

] était en Égypte » [cf. S. 12, 23 et 63-66]. Or, Moïse

[sic

] dit qu’elle était déjà morte lors de l’accouchement de Benjamin

[cf. Gn 35, 16-19]. C’est pourquoi, il s’efforce ensuite de prouver ce qu’il dit à propos de ce faux Joseph par un songe venu de Dieu [cf. S. 12, 35-50] ! Il ajoute : « Et nous te révélons tout cela tiré des historiens anciens dans une Écriture (gramma

) arabe » [S. 12, 2-3]. Et il dit ailleurs avoir reçu toutes ses inepties sans écriture [cf. S. 7, 157]. Il y a enfin cette phrase d’homme ivre : « Si l’Égypte a accueilli Joseph, vous devez me recevoir bien plus encore » [cf. S. 12, 99]. Tout cela est dément ! Et c’est ainsi qu’il termine sa fable stupide

60

.

Bien qu’argumenté, un tel résumé est parfaitement incompréhensible à celui qui ignore le texte originel. Outre le fait que ses trois citations coraniques sont plus que discutables, Nicétas pioche ce qui le choque en comparaison du récit biblique. De toute évidence, la sourate 12 peint un portrait de Yūsuf qui n’a qu’un lointain rapport avec le Joseph de l’Ancien Testament, d’où l’expression de « faux Joseph » employée par Nicétas. Si l’on retrouve les grands thèmes des chapitres 37-45 de la Genèse, le Coran s’inspire aussi de sources rabbiniques et propose des développements totalement inédits

61

. Nicétas comprend mal le verset 12, 2 :

Ce sont des versets (ayāt

) de ce livre (kitāb

) explicite. Nous l’avons fait descendre dans un Coran en arabe (qur

ʾ

ānan

ʿ

arabiyyan

) pour que vous raisonniez. Nous te racontons le meilleur des contes (qaṣaṣ

), grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran […]

62

.

Le Coran aurait été révélé en langue arabe pour éclairer les esprits, tout en préexistant au ciel. Le

qaṣaṣ

renvoie au fait de conter ou de rapporter la vie d’un prophète ancien, ici celle de Joseph. Mais Nicétas, dont la citation réduit de moitié le texte arabe, croit que le conte se rapporte à des auteurs antiques. En revanche, il donne une équivalence qui peut sembler pertinente entre Écriture (

gramma

) et Coran (

Qur

ʾ

ān

) : le mot grec

est utilisé pour la Bible, et le mot arabe pour une prédication ou une proclamation du texte céleste (le

kitāb

). Nicétas adapte donc en vocabulaire chrétien la perception musulmane du livre coranique. Les traductions qu’il utilise sont plus des paraphrases qu’une véritable équivalence en grec. Sa méthode est logique et comparative, mais n’est pas capable d’aborder les questions linguistiques. Elle consiste à opposer systématiquement Bible et Coran pour dévoiler que le texte musulman ne respecte pas l’identité des personnages bibliques, particulièrement Jésus

et Marie

. Il en conclut que le Coran ne peut en aucun cas prétendre à un héritage biblique : « Par conséquent, ce n’est pas une Écriture de Dieu, c’est le livre d’un homme barbare et ennemi de Dieu. Plus encore, c’est l’œuvre d’un anti-Dieu, à savoir l’Antéchrist lui-même

63

. »

À compter du

IX

e

siècle, la controverse byzantine gagne en argumentation, tout en restant féroce sur le fond. Au moyen de techniques rationnelles et d’une comparaison avec la Bible, les lettrés grecs démontrent que le Coran est un livre sans consistance ni logique, à mi-chemin entre l’Ancien Testament et le paganisme

64

.

L’Europe et le défi de l’altérité (VII

e

-VIII

e

siècles)

Les premiers textes en Europe à évoquer l’islam sont bien loin du degré de précision et de polémique intellectuelle des auteurs

ḏimmī

ou byzantins. La « rencontre » avec l’islam est d’abord militaire, à travers l’occupation de l’Espagne et les incursions en Gaule dès les années 710-730. Les chroniqueurs font la liste de ces raids, sans comprendre qui sont les envahisseurs. Instruits par Jean Damascène

, ils en reprennent les qualificatifs, comme « Sarrasins », « infidèles » ou « Adorateurs de Mahomet

». Aucun Européen ne les appellera « musulmans » avant le

XVI

e

siècle…

Muḥammad est parfois une idole vénérée, un chef païen qui croit au Dieu unique, un « pseudo-apôtre » ou un hérétique. La transcription graphique désignant le Prophète se fixe rapidement en Europe sous la forme

Mahomet

. Le redoublement du [m] est oublié, et la finale en [d] changée par un [t]. L’orthographe se met en place, quelle que soit la langue, latin ou vieux français. Certaines variantes hésitent encore entre

Mahmet

,

Machomet

, voire

Malphumet

, mais la majorité penche pour

Mahumet

, le [u] en latin médiéval étant rendu par le son [ou]. Alors que la graphie occidentale fautive doit d’abord être attribuée à la maladresse des premiers transcripteurs et à la méconnaissance de l’arabe en Europe, certains musulmans virent derrière ce

Mahomet

une provocation délibérée. De fait, l’expression

mā ḥumid

, phonétiquement proche du nom propre, se traduit par : « non loué », et signifie donc exactement le contraire de

Muḥammad

(« plus digne de louange »). De la même façon,

Malphumet

peut être entendu comme « incompris » (

mā fahīm

). Toute transcription européenne qui ne respecte pas le sens original est donc perçue comme volontairement dépréciative

65

.

Le moine anglo-saxon Bède

le Vénérable (m. 735) est l’un des premiers auteurs à mentionner dans l’Europe latine la conquête musulmane, alors qu’il ne quitta pratiquement pas la Northumbrie

66

. Dans son livre

Des lieux saints

, destiné à fournir des descriptions de la Terre sainte pour les pèlerins, Bède mêle les éléments bibliques et antiques sur l’Orient à des informations directes et récentes, puisées dans des récits de pieux voyageurs. Les Sarrasins étaient, avant la conquête, des nomades habitant dans le désert et de redoutables pillards.

Maintenant, [à Jérusalem], ils construisent une demeure (domus

) de belle taille pour y pratiquer leur prière, avec des planches dressées et de grandes poutres à l’emplacement de ruines d’un vil appareil

67

.

Bède se fait l’écho du pèlerinage de l’évêque franc Arculf

en Orient, entre 679 et 682. Le prélat découvrit le chantier de construction du Dôme du Rocher, achevé en 692. Ignorant la fonction du bâtiment, il en fait une maison (

domus

) où l’on prie. À Damas, tandis que « les chrétiens fréquentent toujours l’église de Saint-Jean Baptiste, le roi des Sarrasins [le calife umayyade

] a établi et consacré une autre [église] pour son peuple

68

». C’est dire que Bède fait des musulmans des croyants priant comme les chrétiens dans une église.

Vers 760-780 est raconté par un anonyme le pèlerinage à Jérusalem de Willibald

, évêque d’Eichstädt. Le prélat est fait prisonnier à Émèse (Homs), puis relâché par « le roi des Sarrasins, dont le nom est Mirmunni ». Ce nom propre renvoie en fait au titre califal de « prince des croyants »,

amīr al-mū

ʾ

minīn

, réservé aux

ʿ

Abbāsides

, mais l’auteur de la source ne le comprend pas et ne sait pas l’orthographier

69

.

Bien que son importance ait été surestimée, la célèbre bataille de Poitiers (732) entre dans ces perspectives d’affrontement avec l’Islam. Le récit de la continuation de la

Chronique

du Pseudo-Frédégaire

, écrite à la fin du

VIII

e

siècle, inscrit la bataille dans un vaste cycle de victoires de Charles Martel

(m. 741), maire du palais mérovingien. Cependant, en qualifiant celui-ci plusieurs fois de « prince », et non de maire, la chronique anticipe le coup d’État de Pépin

le Bref contre la dynastie mérovingienne en 751. Elle néglige aussi le rôle actif du duc d’Aquitaine Eudes

contre les musulmans, qu’il a battus en 721, contrairement à la source qui l’accuse de sympathie avec l’ennemi :

Parce que le duc Eudes se vit vaincu et couvert de confusion, il appela à son secours contre le prince Charles et les Francs la nation perfide des Sarrasins […]. Le prince Charles se disposa vaillamment à les combattre, il accourut pour les attaquer, renversa leurs tentes par le secours du Christ, se précipita au milieu du carnage, tua leur roi et détruisit complètement l’armée de ses ennemis

70

.

L’analyse est limitée : les Sarrasins sont une « nation » (un « peuple » au sens racial du terme) et des « infidèles », mais le mot se rapporte aussi à ceux qui n’ont pas la foi ou l’ont perdue, et peut même s’appliquer à de mauvais chrétiens, à de simples traîtres ou à des hérétiques

71

. Durant tout le Moyen Âge, des auteurs identifieront les musulmans à une nation avec leur langue, leurs coutumes, et donc aussi leur propre foi.

Vingt ans après la bataille, un chrétien anonyme de Cordoue écrit en latin une chronique dite

Abrégé des empereurs

, où il se lamente de l’effondrement du royaume wisigothique en 711. Témoin des raids musulmans, le texte montre la rapidité des troupes ennemies, motivées par le pillage. La dimension religieuse de la conquête arabe est presque absente de ce poème. Muḥammad

est « le chef qui leva leur révolte », dont l’anonyme décrit en détail la brutalité et la tyrannie. « Mammet » est toutefois qualifié une fois de « prophète des Arabes ». Eux-mêmes sont des héritiers de Moab et des Ismaélites, allusions bibliques à des peuples ou à des lignées instables, mal croyantes

72

. Pour un lettré qui vit depuis plus de trente ans sous le joug des autorités musulmanes, l’anonyme a fort peu d’éléments sur l’islam et rien sur le Coran, à moins que toute discussion ait été interdite sur ces sujets par les nouveaux maîtres de l’Espagne. De fait, le prosélytisme islamique n’étant nullement systématique et la conversion libre, les chrétiens avaient peu l’occasion d’entendre des prédicateurs expliquer la foi musulmane.

La plupart des chroniques carolingiennes, comme les

Annales royales des Francs

, ne présentent guère de différence. Sur le fond, on s’intéresse peu à la nature de l’islam, car on se contente de quelques informations stéréotypées depuis Byzance ou apportées par les chrétiens orientaux, et l’identité religieuse des musulmans importe moins que le danger qu’ils représentent.

La menace, unanimement ressentie, a pour conséquence de fédérer les peuples chrétiens. Le Sarrasin apparaît alors comme un

vecteur indirect mais essentiel de la définition d’une conscience européenne. Le substantif « Europe » existait depuis longtemps mais il n’avait qu’une valeur géographique approximative chez les auteurs antiques et médiévaux. Au milieu du

VIII

e

siècle, le terme « Européen » apparaît pour désigner une identité. Une chronique anonyme de Cordoue, rédigée en vers latins autour de 754 par un Espagnol de Bétique, nostalgique des temps wisigothiques, fait un récit complet de la bataille de Poitiers où, pour la première fois de l’Histoire, apparaissent les « Européens » :

Voyant l’immensité des Arabes

Ils se préparaient au combat,

En ayant tiré leur épée du fourreau.

À la pointe du jour, les Européens (Europenses

) aperçurent

L’alignement des tentes des Arabes

73

.

Il y a ici une modeste conscience commune face aux Arabes, laquelle n’est ni linguistique ni ethnique, puisque la source continue de parler des Francs, des Aquitains, etc. Ce qui constitue ici l’Européen, c’est la foi chrétienne et la lutte contre l’Arabe. Implicitement, il se distingue aussi du Byzantin, grec. Cette conscience culturelle balbutiante se fonde donc sur une adhésion – la foi – et sur un rejet : celui de l’islam

74

. Un siècle plus tard, le grammairien et poète Sedulius

l’Irlandais (m. vers 859) ne dit pas autre chose lorsqu’il qualifie Charlemagne

de « prince de l’Europe ». Grâce à lui et face aux « Barbares » (les musulmans ?), « l’Europe scintille, la fille de Sion se réjouit et demeure invaincu le peuple des adorateurs du Christ

75

». L’opiniâtreté des Sarrasins à ne pas s’assimiler déstabilise les Occidentaux, qui avaient réussi à acculturer les Germains par la langue latine et la christianisation. Or ceux-là refusent les deux.

La méfiance envers les Sarrasins – plus qu’envers l’islam, totalement ignoré – et les guerres contre eux, notamment en Espagne, ne nuisent pourtant pas au réalisme politique

76

. En 778,

Charlemagne noue une alliance contre-nature avec Ibn al-

ʿ

Arabī

, gouverneur musulman de Saragosse, en conflit ouvert avec son suzerain, l’émir de Cordoue. C’est en réponse à ces contacts que le roi franc lancera l’expédition tragique qui échouera à Roncevaux à cause de l’attaque des Basques. La

Chanson de Roland

, écrite à la fin du

XI

e

siècle, fait des Sarrasins des « gens païens » et « très hérétiques » ; ils adorent une triade de dieux imposteurs : Apolin, Tervagan et Mahomet

lui-même, dont ils prient la statue. Dans la source, au lieu d’être attribuée aux Basques des Pyrénées, la défaite de Roncevaux est sciemment le fait des Sarrasins, ennemis par excellence des armées carolingiennes. Mais Charlemagne est moins manichéen que cette littérature.

L’Occident chrétien n’était nullement préparé à intégrer l’islam dans ses schémas de pensée

77

. Face à l’orthodoxie chrétienne, seuls le judaïsme, l’hérésie et le paganisme avaient une réalité pour les Latins, qui disposaient de peu de concepts pour appréhender les autres religions. Après l’Ascension du Christ, aucune révélation n’était plus à attendre. Le théologien espagnol Isidore

de Séville (m. 636), grand compilateur d’auteurs antiques, rédigea des traités qui constituèrent jusqu’au

XIII

e

siècle les manuels incontournables du savoir médiéval. Inspiré par les textes des Pères de l’Église (Tertullien

, Jérôme

, Augustin

), il définit dans ses

Sentences

, écrites vers 612-615, les deux seules notions disponibles pour qualifier ceux qui ne sont pas dans l’Église :

Le païen et l’hérétique appartiennent au corps du Diable, le premier parce qu’il ne fut jamais avec le peuple de Dieu, et l’autre parce qu’il s’est séparé du peuple de Dieu, et l’un et l’autre parce qu’ils sont loin du Christ

78

.

À sa suite, les lettrés européens qualifièrent les musulmans d’hérétiques, de païens ou, plus positivement, de Gentils, car le mot indique le païen prêt à se convertir. Chez les auteurs chrétiens des

III

e

-

VI

e

siècles, la rupture entre paganisme et hérésie

n’était pas aussi nette qu’elle le fut par la suite, et Irénée

de Lyon (m. 202), dans son

Contre les hérésies

, les associe en soulignant leur double identité mensongère et irrationnelle

79

. Clément d’Alexandrie

(m. vers 215) y ajoute la luxure et une certaine forme de bestialité. Tous sont des « perfides ». La

perfidia

est l’antithèse de la

fides

, la foi : « Le perfide – “perd la foi” – est celui qui est trompeur et sans la foi

80

. » C’est aussi une question de mentalité, de tournure d’esprit. Pour Jérôme (m. 420), hérétique et païen « ne cherchent pas Dieu comme il convient

81

. » Mais chez tous ces auteurs l’hérétique est plus coupable que le païen, car lui au moins ne se trompe pas sur le Christ, puisqu’il ne le connaît pas. Pour Jérôme, c’est dans son rapport à l’Écriture que se manifeste l’hérétique, qui corrompt la Parole de Dieu. L’adversaire du christianisme est toujours un ignorant, un idiot et un débauché, si bien que les Pères ont tendance à railler son comportement moral sans répondre à ses arguments théologiques

82

.

Ces définitions anciennes, relayées au Haut Moyen Âge par Isidore de Séville, sont déterminantes pour l’approche européenne de l’islam et du Coran, car les musulmans semblent proches à la fois de l’hérétique et du païen : ils en ont les traits de caractère, le matérialisme, la luxure, le refus de l’Incarnation et la manière inadéquate de lire la Bible. On comprend ainsi pourquoi les musulmans sont mal définis, non seulement parce que le christianisme antique n’avait pas de concept pour penser cette autre religion, mais surtout parce que l’islam était exactement conforme aux descriptions patristiques du paganisme et de l’hérésie, et même de leurs points communs. Selon cet héritage, le Coran ne pouvait donc que représenter la mise par écrit de doctrines erronées, truffées d’incohérences, portées par un affabulateur, incapable de lire les véritables Écritures. Un tel jugement était acquis avant même que les Européens découvrent le Coran…

Dans les sources des

VIII

e

-

XI

e

siècles, les musulmans sont généralement appelés « Sarrasins ». Or le mot n’a pas un sens

religieux, mais ethnique. Dans la tradition gréco-latine, les peuples d’Arabie ont toujours suscité une certaine méfiance, voire un réel mépris, car on les juge ignorants, brutaux et idolâtres. « Il adorent en effet Vénus à la place de Lucifer, culte auquel la nation des Sarrasins s’est consacrée », dit saint Jérôme

83

. Vénus étant l’équivalent de l’étoile du matin, ce sont des idolâtres. Là encore, avant même la conquête musulmane, ce qu’il faut penser des peuples arabes est déjà connu, aussi ne peut-on prendre au sérieux leurs doctrines religieuses ou leurs écrits. Lorsqu’il menace directement l’Europe vers 710-730, le Sarrasin est à la fois une catégorie ethnique et religieuse prédéfinie, quelles que soient ses croyances ou ses origines véritables.

Pour les sociétés médiévales, l’étranger l’est à plusieurs titres : par sa foi, ses coutumes et son pays. Les sources considèrent comme synonymes des traits d’identité pourtant différents :

paganus

(païen),

alienus

(autre),

advenus

(étranger),

infidelis

(infidèle). Face à cette palette de termes péjoratifs, les Européens se voient comme membres d’un seul peuple, le peuple chrétien, uni par l’Église et l’Empire romain, ou ses héritiers. L’ailleurs est toujours un inconnu dérangeant, car les mentalités anciennes soulignent d’abord les différences et non les similitudes, quitte à tordre la réalité ou à utiliser à dessein des arguments détournés. « Toute constatation d’une altérité signifiait la probabilité d’un conflit ouvert

84

. » Seule exception à ce constat général, le moine franc Bernard

fait un récit de son long pèlerinage accompli vers 865 à Jérusalem, et, n’ayant rencontré aucune difficulté ni danger, conclut :

Les chrétiens et les païens vivent dans une telle paix que si je voyage et que, sur le chemin, mon chameau ou mon âne, la monture du pauvre, vient à mourir et que je laisse tout mon bagage sans garde pour chercher une autre monture en ville, je trouverai tout intact à mon retour

85

.

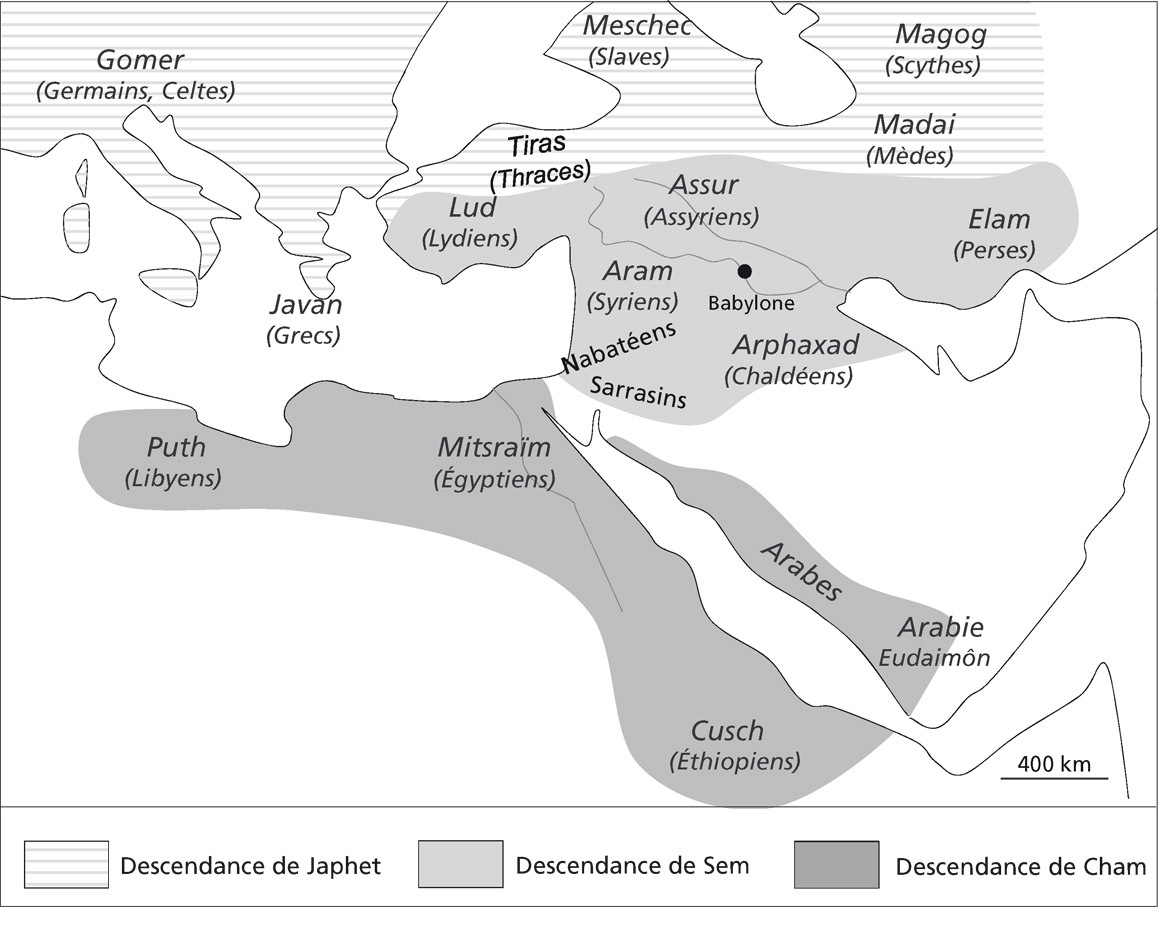

D’où viennent les Arabes ?

Dans les Étymologies

d’Isidore

de Séville, les Sarrasins sont une ethnie issue des 73 peuples du monde, tous originaires de l’un des trois fils de Noé

: Sem

, Cham

, Japhet

. Les Sarrasins viennent de Sem :

Chacun des cinq fils de Sem a fait naître un peuple […]. La postérité d’Arphaxat, fils de Sem, est son neveu Heber, d’où viennent les Hébreux […]. D’Ismaël

, fils d’Abraham

, sont nés les Ismaélites, maintenant les Sarrasins par modification de leur nom, car issus de Sara, et les Agaréniens d’Agar

. De Nabajoth, fils d’Ismaël, sont nés les Nabathéens, qui habitent entre l’Euphrate et la mer Rouge

86

.

Isidore utilise la même étymologie que les Orientaux pour désigner les Sarrasins, enfants bâtards d’Abraham. Dans un autre passage de son encyclopédie du savoir antique, il fixe la localisation précise des peuples sémitiques et de leur branche arabisante liée à la lignée d’Ismaël :

L’Arabie est dite « sacrée ». En effet il faut interpréter cette signification du fait que c’est la région de l’encens qui produit une bonne odeur. On la dit aussi en grec Eudaimôn

, mais les nôtres disent « bienheureuse » [le Yémen]. La Syrie commence depuis l’est au fleuve de l’Euphrate et se finit à l’ouest à notre mer [Méditerranée] et à l’Égypte ; elle est voisine au nord de l’Arménie et de la Cappadoce, et au sud du golfe Arabe [d’Aqaba]. Elle a pour provinces la Commagène, la Phénicie et la Palestine, dont la Judée en est une partie, mais sans les Sarrasins ni les Nabathéens

87

.

Ainsi, les Sarrasins peuvent être situés approximativement dans l’actuelle Jordanie. Au VI

e

siècle, c’étaient des pasteurs et des semi-nomades, vivant proches des espaces sédentaires de Palestine. En revanche, les Chaldéens étaient

des nomades des grands déserts d’Arabie. Enfin, les Arabes proprement dits étaient les Yéménites, eux aussi sédentaires. Les connaissances d’Isidore sur tous ces peuples se limitent à des détails : ils ont les oreilles percées, ils adorent des pierres, font bon accueil aux hérésies

88

. Mais lors de la conquête arabe, la difficulté pour les Européens de cerner les origines géographiques précises de l’ennemi poussera les lettrés à les appeler indifféremment Sarrasins, Chaldéens, Agaréniens, Ismaéliens, voire Arabes.

L’origine biblique des Sarrasins