CHAPITRE X

Écrire l’Alcoran

Approche globale du livre

Pour définir ce livre à nul autre pareil en Europe, les trois auteurs renoncent à traduire l’arabe

qur

ʾ

ān

(appel, récitation, lecture sacrée) et préfèrent la transcription phonétique

Alcoran

, traditionnelle depuis le

XII

e

siècle, laquelle maintient sciemment l’étrangeté de la langue arabe.

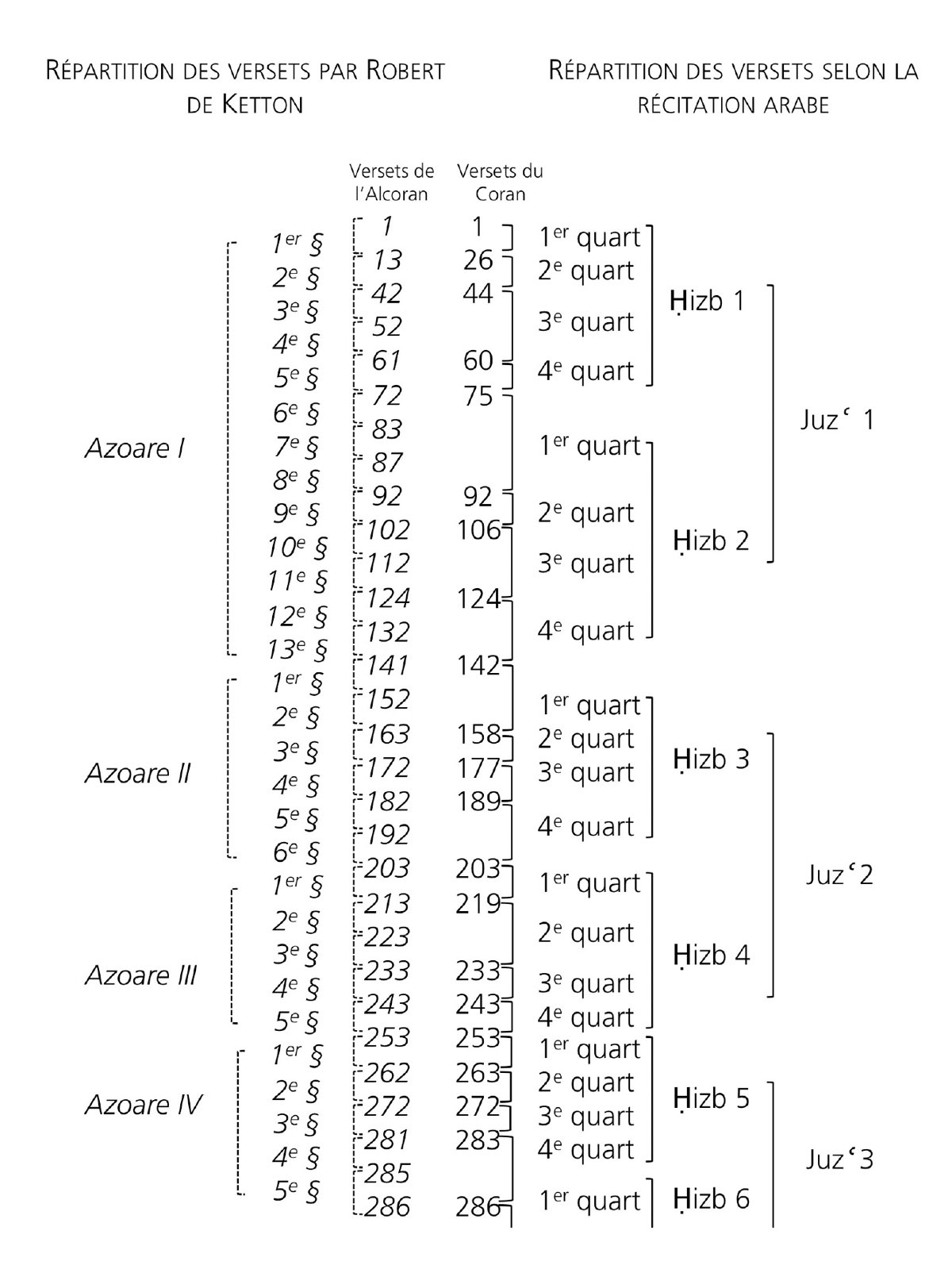

Robert se méprend sur le nombre de sourates, qu’il fixe à 124 au lieu de 114

1

. La préface de Marc s’égare elle aussi : « [Mahomet] le composa en secret et le divisa en 112 traités ou chapitres, et le réduisit en 60 distinctions. » Mais cette division est une erreur de copie puisque le manuscrit de Marc comporte lui aussi 124 sourates, lesquelles ont été corrigées en 114 par des copistes du

XVII

e

siècle. Les « 60 distinctions » font référence à des subdivisions du Coran en 30

juz

ʾ

(unité, fraction), réalisées en Afrique du Nord au

IX

e

siècle, elles-mêmes dédoublées au siècle suivant en deux

ḥizb

(section, groupe), pour une récitation en 60 jours. Chaque

ḥizb

contient quatre « quarts de section » (

rub

ʿ

al-ḥizb

)

2

. Contrairement à ce que croit Marc, ces

divisions n’ont pas pour but d’organiser le livre ou d’améliorer sa compréhension, mais de le découper en passages de taille équivalente afin de les réciter durant certaines fêtes, notamment pendant le ramadan.

Les sourates se présentent dans les deux Alcorans sans distinction de versets, mais portent la marque du découpage en quarts de

ḥizb

. Robert ponctue ce séquençage d’une inscription étonnante, que Pierre de Poitiers

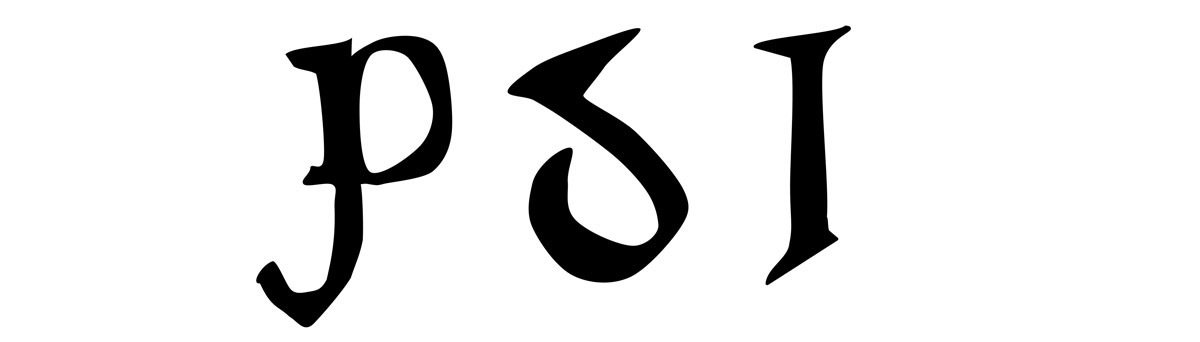

ne sait identifier (« Cette lettre n’est rien d’autre qu’un paragraphe en arabe », dit-il en marge) :

Celle-ci est constituée de deux lettres en écriture koufique, le [

r

] et le [

ḥ

], initiales de l’expression

rub

ʿ

al-ḥizb.

Robert et Marc suivent donc plus la construction en quarts de section qu’en sourates, ce qui pourrait expliquer leur chiffre de 124 sourates

3

. Le schéma de la page suivante établit les correspondances dans le découpage sur la seconde sourate, la plus longue du Coran.

Certaines erreurs sont minimes, lorsque Robert intègre par exemple au quart suivant tel verset appartenant au quart précédent, ou inversement. On note que la construction de ses paragraphes reprend fidèlement celle des quarts de section à partir de la fin du

ḥizb

3, et que, pour les sections précédentes, certains quarts correspondent bien aux marques de paragraphes. Toutefois, les distorsions sont nombreuses

4

. Il trahit la seconde sourate en la divisant en quatre sourates distinctes, de taille variable, sans nom, mais correspondant approximativement aux différents

ḥizb

. La structure de l’Alcoran est donc distincte dans le détail de l’original arabe, à moins que

Robert

n’ait utilisé un Coran scandé par une autre qirā

ʾ

a

, un autre mode de récitation, ou encore que son acolyte musulman, Muḥammad, se soit lui-même trompé

5

. La traduction de Jean de Ségovie

ne nous étant pas parvenue, ou uniquement sous forme de versets isolés, il est impossible d’établir des comparaisons systématiques. Toutefois, son prologue relève ce défaut de Robert de Ketton : « J’ai compris clairement que la première traduction était défectueuse sur beaucoup de points : sur la numérotation des livres [c’est-à-dire les sourates] et des psaumes [les ḥizb

]. »

Le mot « sourate » (

sūra

), d’origine syriaque ou hébraïque mais passé en arabe avec le sens de « rangée de pierres » ou « fragment », n’est pas traduit, les auteurs préférant conserver le terme original transposé en

Azoare

, qui est une transcription phonétique du mot précédé de l’article défini [

as-sūra

]

6

. Dans sa traduction, Marc de Tolède

utilise aussi le mot « section », et même, plus original, « prophétie ». De fait, dans l’islam, les sourates sont les révélations d’une parole céleste et les signes de la prophétie de Muḥammad

. Mais la définition biblique de la prophétie ne correspond en rien à celle du Coran

7

. Jean de Ségovie, dans son prologue, qualifie les sourates de « psaumes », auxquelles elles ressemblent par leur système narratif et poétique.

Les sourates sont généralement numérotées, mais pas toujours désignées par leur nom traditionnel. Plutôt qu’un titre, Robert donne le thème de prédilection de la sourate ou ajoute son opinion, écrite à l’encre rouge. Marc, comme à son usage, colle au texte arabe, ainsi pour la sourate 4, dite Les Femmes :

ROBERT

: Azoare 8. Des épouses qu’ils doivent avoir, de leur subsistance, de leur avoir et du grand soin qu’ils ont de leurs femmes.

MARC

: Azoare des épouses.

Ou encore la sourate 5, dite La Table :

ROBERT

: Azoare 10. Les exhortations à combattre et autres délires qu’il a coutume de répéter.

MARC

: Prophétie de la table.

Sans que l’on sache pourquoi, au fur et à mesure du texte, les deux traducteurs renoncent à leurs titres, ne laissant plus que le numéro de la sourate ou juste le mot « Azoare ». L’Alcoran de Cluny y ajoute un court jugement : « Azoare mensongère », « Azoare idiote », etc.

Chaque sourate est précédée chez Robert de la mention du nombre de ses versets, lesquels n’apparaissent pas dans le corps du texte. Ainsi, la seconde –

al-Baqara

(La Génisse) – contient 285 versets selon Robert, mais 286 en réalité. Le parallèle que font Robert et Marc entre

verbum

et

āya

(verset) au singulier est particulièrement juste, puisque le mot arabe indique la nature prodigieuse du verset révélé par Dieu, de sorte qu’il est aussi synonyme de signe divin, et parfois de miracle. Quant au terme latin, il s’applique à une sentence, à un précepte et à toute parole signifiante, mais aussi au Christ comme Verbe divin. Les deux substantifs, dans des corpus linguistiques et religieux pourtant différents, expriment donc en commun la parole sacrée transmise.

La seconde sourate est elle aussi précédée de trois lettres koufiques, assez mal transcrites,

alif

[a ; ا],

lām

[l ; ل],

mīm

[m ; م] :

Robert n’ignore pas la tradition des « lettres séparées » (

al-ḥurūf al-muqaṭṭa

ʿ

a

) qu’il tente de suivre. La lettre

alif

signifierait Dieu,

Allāh

, idée que l’Alcoran rend par le mot « roi » ;

le

lām

équivaut à

luṭf

(douceur, suavité), traduit par « savant », et le

mīm

indique

majd

(gloire), soit « Dieu » pour Robert qui, visiblement, détourne le commentaire coranique vers une représentation plus chrétienne des qualificatifs divins. Ketton écrivait donc modestement l’arabe et inséra dans sa traduction ces lettres koufiques parfaitement incompréhensibles pour ses lecteurs. Alors que 29 sourates sont précédées de groupes de lettres isolées, Marc les omet totalement et Robert ne les note que pour la seule seconde sourate, c’est dire que les traducteurs sont sur la réserve dès que le texte coranique devient trop ésotérique.

La première sourate

La première sourate,

al-Fātiḥa

, ouvre le Coran (

fataḥa

, « ouvrir ») ; elle en est aussi la clé d’interprétation générale, puisqu’elle associe en sept courts versets la profession de foi musulmane, la miséricorde du Créateur, le rappel du Jugement dernier et l’unité de la communauté dans l’adoration du Dieu unique. Or sa traduction est révélatrice des écueils rencontrés par Marc et Robert :

CORAN ARABE

: Sourate l’Ouvrante.

[1] Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde, le miséricordieux. [2] Louange à Dieu, Seigneur des mondes, [3] Celui qui fait miséricorde, le miséricordieux, [4] souverain du jour du Jugement. [5] C’est toi que nous adorons et c’est toi que nous sollicitons. [6] Dirige-nous sur le sentier droit, [7] le sentier de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas le sentier de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés.

ROBERT

8

: Commencement de l’Azoare de la mère du livre, contenant sept paroles/sentences.

[1] Devant Dieu, miséricordieux et bienveillant, [2-4] créateur de l’univers, dont le dernier jour attend le jugement, [5] humilions-nous par une louange suppliante en l’adorant, que nous ressentions

continuellement le secours de sa main, [6] la grâce de la voie et le dogme [7] par lequel il a conduit vers lui ses dévoués, et nullement les ennemis ni ceux dans l’erreur.

MARC

9

: Matière du livre de sept périodes. Première section ou Azoare.

[1] Au nom de Dieu, miséricordieux, qui compatit. [2] Gloire à Dieu le créateur des peuples/des siècles, [3] miséricordieux, qui compatit, [4] qui règne sur le jour de la loi/du jugement. [5] Tu es celui que nous adorons, par toi nous sommes aidés, [6] rends-nous le chemin droit, [7] que tu as aménagé pour eux, non [le chemin] de ceux contre lesquels tu t’es irrité ni celui des damnés.

La sourate est qualifiée par Robert de Ketton de

capitulum

, terme désignant le chapitre voire le début d’un texte. Employé ici,

capitulum

indiquerait bien la nature introductive de cette prière, tête et commencement du Coran, et constituerait un synonyme pertinent de

fātiḥa

.

Selon le verset 13, 39, dans les hadith et les commentaires d’al-Ṭabarī

, la sourate est appelée la « mère du livre » (

umm al-kitāb

), car la mère désigne tout ce qui rassemble ou ce qui précède, comme le fait la

Fātiḥa

10

. Robert connaît ce titre qu’il transpose fidèlement : « mère du livre

11

» ; Marc de Tolède en fait la « matière », c’est-à-dire la substance du livre. Les traducteurs précisent que la sourate se compose de sept « paroles » (

verba

), terme qui tente d’exprimer l’arabe

āyāt

, c’est-à-dire « versets » ou « signes

12

». Le mot « période », choisi par Marc, est intéressant car il évoque la séquence musicale chantée dans la liturgie, ce qui correspond assez bien aux versets coraniques que l’on psalmodie.

La sourate s’ouvre en arabe comme en latin par la

basmala

, la formule invocatoire (« Au nom de Dieu… »), essentielle au début de chaque prière. Elle peut toutefois être omise dans les écoles mālikite et ḥānafite

13

. Robert de Ketton adapte considérablement le texte en redécoupant, simplifiant

et reformulant les versets 2 à 4, ce dont se garde Marc de Tolède, qui suit pas à pas la syntaxe arabe et même sa rythmique. Or l’ordonnancement des mots, et surtout des noms de Dieu, répond en islam à une attitude de piété envers le livre sacré.

La correspondance des traductions n’est qu’apparente en raison des différences de sens. Alors que la sourate définit Dieu comme le « maître des mondes/des choses créées » (

rabb al-

ʿ

ālamīn

), notamment les hommes, les animaux, les anges et les esprits, l’Alcoran reprend une formule de saint Jérôme

: « créateur de l’univers » (

universitatis creator

). À l’idée de domination sur le réel et tous les possibles, Robert préfère donc le rappel de la création biblique. Marc opte pour « créateur des peuples », ce qui est un contresens manifeste.

Le verbe

ʿ

abada

(servir, se dévouer, rendre un culte) exprime la totale obéissance du fidèle dans son adoration envers Dieu, laquelle prend une forme rituelle. Robert parvient à saisir ces nuances par trois verbes associés : s’humilier, adorer, supplier, les deux premiers étant moraux et le troisième liturgique. Le Coran demande alors l’assistance et le secours divins (

nasta

ʿ

īn

), c’est-à-dire la Providence, mais l’Alcoran de Cluny n’y voit qu’un vague ressenti moral. Marc et Raimond Lulle

proposent des formules plus ramassées, et d’ailleurs moins fortes que le texte arabe.

Les différentes traductions sont d’abord des adaptations au vocabulaire latin, patristique, liturgique et théologique occidental. Aucune ne tord complètement le texte, mais aucune ne parvient à saisir la polysémie de la langue arabe et les significations obvies des tournures coraniques.

Il faut mentionner une dernière version, anonyme, qui n’apparaît que sur un manuscrit de l’Alcoran de Robert de Ketton daté du début du

XIII

e

siècle. Or, en face de la traduction de la première sourate, se trouve annotée en marge une

autre version, qui tente de recopier la prosodie arabe et s’avère d’une grande justesse dans le mot à mot

14

:

Chapitre premier selon un autre traducteur. [1] Au nom de Dieu, miséricordieux, qui compatit. [2] Grâce à Dieu de l’univers, [3] miséricordieux, qui compatit, [4] juge au jour du jugement, [5] nous t’adorons, en toi nous nous confions, [6] envoie-nous sur le chemin droit, [7] le chemin de ceux que tu as choisis, non de ceux envers qui tu es irrité ni des infidèles.

Cela signifierait qu’au début du

XIII

e

siècle – voire auparavant –, un Européen meilleur arabisant que Robert avait obtenu le texte et l’avait corrigé. À moins qu’il s’agisse d’un mozarabe…

Les notions coraniques

À quels résultats aboutissent Robert de Ketton, Marc de Tolède et, dans la mesure où l’on peut le préciser, Jean de Ségovie

? Parviennent-ils à saisir les concepts-clé de l’islam, ou sont-ils entièrement transformés par l’Alcoran ?

Les trois auteurs tentent comme ils peuvent de cerner les notions islamiques. Dieu est appelé

Deus

, terme proche d’

Allāh

(le Dieu), mais rarement « Seigneur » (

Dominus

), qui correspondrait pourtant mieux à

Rabb

(seigneur, maître), mot le plus courant pour désigner Dieu. Traduisant les deux qualités essentielles de Dieu dans le Coran (S. 1, 1 ; 2, 163),

al-Raḥmān

(celui qui fait miséricorde, débordant de miséricorde) et

al-Raḥīm

(miséricordieux, compatissant), Robert construit la formule : « miséricordieux et bienveillant » (

misericors et pius

), laquelle paraphrase le

Livre mozarabe des sacrements

, un texte liturgique tolédan du

IX

e

siècle et qui inspira probablement le traducteur, signe d’une adaption de son travail au cadre culturel et liturgique local. Marc opte pour un doublon dont

la rythmique recopie celle du Coran (

misericors miserator

), quitte à employer un terme latin rare,

miserator

, synonyme de « compatissant ».

Contrairement à Marc, Robert donne de Dieu une coloration nettement chrétienne ou biblique, employant à son sujet des formules étrangères à l’islam :

CORAN ARABE (

S. 2, 255) : « Pas de Dieu sauf lui, le vivant, l’existant (al-qayūm

). »

ROBERT

: « Moi je suis le seul Dieu vivant et vrai » (cf. première Épître de saint Paul aux Thessaloniciens, 1, 9).

MARC

: « Pas de Dieu si ce n’est le seul, vivant et éternel. »

Ou encore :

CORAN ARABE

(S. 2, 277) : « Voici, ceux qui croient et sont intègres, font la prière et donnent la zakāẗ

, leur rétribution est chez leur Seigneur. »

ROBERT

: « Il enrichit de son amour et du Souverain Bien tous les pourvoyeurs d’aumônes et de bienfaits. »

MARC

: « Ceux-là sont ceux qui firent les bonnes choses, crurent, se maintinrent dans l’oraison et donnèrent les dîmes. »

Robert veut systématiquement changer les idées coraniques de rétribution et d’obéissance par des appels à l’amour. Celui qui suit les ordres de Dieu (S. 2, 207) le fait « par complaisance et amour de Dieu ». Or si des hadith compilés par al-Buḫārī

recommandent l’amour pour le prochain et surtout pour le Prophète, cette demande est ponctuelle dans la tradition et absente du Coran

15

. Dieu annonce la « bonne espérance » (S. 2, 97), expression qui tente de traduire

bušrā

(bonne nouvelle, nouvelle qui réjouit, c’est-à-dire la descente du Coran), que Marc traduit carrément par « Évangile » (S. 2, 26). Selon le verset 2, 3, le musulman reconnaît le mystère inaccessible de Dieu, le

ġayb

(littéralement : ce qui est caché), mais Robert de

Ketton traduit l’idée par « culte de la déité », faisant ainsi du respect musulman face au Dieu inconnaissable une vénération envers une essence divine ou une hypostase presque philosophique. Il y a là quelque chose de l’esprit monastique.

L’un des rares versets conservés de Jean de Ségovie

concerne le Christ tel que le voit le Coran (S. 5, 110), et peut ainsi être comparé aux autres versions (en gras les passages erronés) :

CORAN

: Quand Dieu dit : « Ô ʿ

Isā, fils de Maryam, souviens-toi de ma grâce sur toi et ta mère, quand je te fortifiais du souffle saint (biruḥi al-qudusi

), tu parlais aux gens au berceau et à l’âge mûr ; je t’ai fait connaître le Livre, la sagesse, la Torah et l’Évangile ; tu créais de l’argile une forme d’oiseau par ma permission, et tu soufflais dedans. »

ROBERT

: Dieu a parlé à Jésus

, le fils de Marie

, auquel il a donné une âme pure et bénie

; avec celle-ci il a parlé aux jeunes et aux petits enfants

, et il a présenté un volatile qu’il a fait lui-même avec la forme de la boue, et l’a rendu volant en soufflant

; il a enseigné le Livre et la sagesse, mais aussi l’Évangile et le Testament [ ?].

MARC

: Quand Dieu a dit à Jésus : « Ô Jésus, fils de Marie, souviens-toi du bienfait que je t’ai donné, quand je t’ai fortifié par l’Esprit

saint, nous parlions aux hommes dans leur berceau et l’âge adulte, quand je t’ai enseigné le Livre, la sagesse, le décalogue

et l’Évangile, quand tu créas avec de la boue une forme d’oiseau, je le voulais alors […]. »

JEAN

: Quand Dieu dit à Jésus, fils de Marie : « Ma grâce est sur toi et sur ta mère quand je te renforçai avec l’Esprit

saint, quand tu parlais au peuple durant ton enfance et ta majorité

, quand je t’enseignai l’Écriture, les jugements, les tables

et les Évangiles, et quand tu créas avec de la boue quelque chose ressemblant à un oiseau, selon ma permission […]. »

Pour un tel verset, descriptif et narratif, les variantes sont moins nombreuses qu’avec des passages plus subtils et théoriques. Il en ressort que Robert construit sa traduction au style indirect et en remaniant l’ordre des phrases, contrairement

aux autres versions, plus littérales. Comme Jean, il commet plusieurs contresens, alors que Marc reste toujours juste. Toutefois, tous veulent absolument identifier dans le

ruḥ al-qudus

l’Esprit saint chrétien, alors que la tradition islamique y voit l’ange

Jibrīl

(Gabriel)

16

. Enfin, tous utilisent la notion latine de

sapientia

pour traduire

ḥikma

. À la première est attachée, dans l’histoire européenne, la morale antique et la philosophie grecque, parfaitement incarnée par le Christ comme Verbe de Dieu. La

ḥikma

ne nie pas cette référence à l’Antiquité grecque, mais dans le Coran elle rappelle d’abord l’esprit des prophètes bibliques, instruits de la science de Dieu, du bon agir, de la différence entre le licite et l’illicite

17

. Ainsi considérées, les deux sagesses sont distinctes, ce que ne reflètent pas les Alcorans

.

L’islam et sa communauté subissent d’autres interprétations. Le verset 1, 6 présente le Coran et l’islam comme un chemin de rectitude où Dieu guide les hommes (

ihdinā al-ṣirāṭ al-mustaqīm

), ce que Marc traduit par « le chemin droit » (paraphrase d’Isaïe

26, 7), et Robert par « le don du chemin et le dogme ». La notion de

dogma

a une portée doctrinale que n’a pas

ṣirāṭ

, terme plus concret (chemin, sentier). Sans être forcément négatif,

dogma

rappelle les opinions erronées des philosophes et des hérétiques

18

. L’islam serait ainsi un corps d’enseignements déviants. Le glissement vers l’hérésie est frappant dans l’emploi fréquent du mot « secte » pour qualifier l’islam (« la vraie secte », S. 2, 4 et 16 ; « la meilleure secte », 2, 137, etc.), par opposition aux autres croyances fausses. Le mot, clairement péjoratif, a lui une nuance doctrinale, morale et communautaire

19

. Le terme traduit maladroitement la racine arabe

hadā

, qui a donné la « guidance », la droite direction indiquée par le Prophète, ce que Marc comprend bien par le mot « direction ». La « guidance » n’a pas de sens collectif, contrairement à la

Umma

, la « communauté », terme que ni Robert ni Marc ne traduisent (S. 2, 128) ou alors par « peuple »

(

populus

), qui est impropre. Ils confondent en effet sous le mot « peuple » le

qawm

, le groupe ethnique et tribal (S. 2, 60), et la

Umma

(S. 2, 213), la communauté soudée par ses prescriptions légales et le prophétat de Muḥammad

. Ils ne parviennent pas à saisir la dimension quasi métaphysique de cette dernière

20

.

La question du

jihād

, si emblématique de nos jours, se posait aussi dans les Alcorans. L’arabe exhorte à une hégire individuelle et à l’effort moral et militaire en faveur de l’islam :

CORAN

(S. 2, 218) : Oui, voici ceux qui ont cru, ils émigrent (hājarū

) et combattent dans le sentier de Dieu (jāhadū fī sabīli Allāhi

), ils désirent la miséricorde de Dieu

21

.

ROBERT

: Que les hommes bons qui craignent Dieu et combattent en son nom soient confortés par l’espérance divine.

MARC

:

Ce sont ceux qui ont cru, ont détesté [ ?] et ont œuvré (laborare

) dans le chemin, espérant la miséricorde de Dieu.

Ketton transpose le verset pour un croisé du

XII

e

siècle, et Marc tente de retrouver la racine du mot

jihād

(effort, zèle) dans le verbe

laborare

(travailler, œuvrer), mais perd complètement la dimension militaire.

Les versets 2, 190-193 sont les plus marquants et donnent au

jihād

son objectif :

CORAN

: Combattez dans le chemin de Dieu (fī sabīli Allāhi

) ceux qui vous combattent […]. Combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de reniement (fitna

) et que la religion (dīn

) soit celle de Dieu.

ROBERT

: Selon le commandement de son amour, soumettez et tuez les ennemis de Dieu et ceux qui luttent contre lui, chassez-les des lieux d’où ils vous ont rejetés.

Ketton paraphrase sa source en y voyant toutefois un ordre d’amour divin. Jean de Ségovie, dont la préface mentionne ce verset, est lénifiant et omet la dimension militaire : « Jusqu’à quand sera le scandale ? Quand la Loi sera-t-elle celle de Dieu ?

Jusqu’à ce que tous croient en un seul Dieu. » Quant à Marc, il refuse de traduire le verset, ce qui est rare chez un traducteur qui suit pas à pas sa source. L’expression coranique «

jihād

dans le sentier de Dieu », qui indique systématiquement l’appel à la guerre contre les infidèles, devient chez le Tolédan un vague « chemin de Dieu » (

via Dei

), qui rappelle le Christ (« Je suis le chemin, la vérité et la vie », Jn 14, 6). N’est-il pas étonnant que les deux versions qui se veulent les plus fidèles à l’original dans la forme et le fond limitent la dimension violente du

jihād

? Alors que les trois traducteurs pourraient à loisir souligner la violence de l’islam dans le

jihād

, ils s’en gardent bien, comme s’il fallait évacuer la question… Peut-être faut-il l’expliquer par l’indifférence des sources envers la brutalité armée des Sarrasins, qui n’a rien à envier à celle des Francs et des Byzantins. C’est la violence de Muḥammad qui surprend les chroniqueurs occidentaux, car ils la comparent à la douceur du Christ. En revanche, les guerres menées par les musulmans sont trop comparables à celles des chevaliers et des croisés pour choquer les auteurs latins, lesquels ne s’y arrêtent même pas

22

.

La foi – la

fides

latine – se traduit en arabe par

imān

, mais les deux notions ne sont pas tout à fait équivalentes. La racine du mot (

ʾ

MN

), qui indique l’idée de sécurité, de confiance en quelque chose, est très présente dans le Coran, où elle apparaît à 610 reprises. Le substantif s’emploie pour un accord de paix, une confirmation, la confiance ou la croyance

23

. Le Coran insiste sur la nécessité de l’

imān

envers Dieu (ex. : S. 2, 108 ; 3, 193 ; 30, 56, etc.)

24

. Dans la seconde sourate, par exemple, il apparaît à trois reprises, tandis que Robert utilise onze fois le latin

fides

et Marc neuf. Ce premier constat révèle qu’il n’y a pas de correspondance immédiate entre les deux termes pour nos traducteurs.

Dans le passage suivant, le Coran rappelle que Moïse

est venu vers les juifs avec des preuves de Dieu pour leur proposer

une alliance, un

miṯāq

, mais ils ont préféré adorer le veau d’or. Ils burent alors l’eau contenue dans le veau, symbole de la tentation (S. 2, 93) :

Alors, ils ont été abreuvés dans leur cœur par le veau, à cause de leur impiété (bi-kufrihim

). Dis : Votre imān

provoque pour vous le malheur/le mal, si vous êtes des croyants (mū

ʾ

minūna

).

Parce qu’ils mentent et nient le Prophète, le verset refuse aux juifs le qualificatif louangeur de

mū

ʾ

minūna

, participe actif de la même racine que

imān

. En se disant « croyants », ils attirent le malheur sur eux. La phrase est ainsi traduite dans nos deux Alcorans :

ROBERT

: […] ayant gardé intérieurement l’amour du veau, vous fûtes les adversaires de votre Loi.

MARC

: […] ils ont bu le veau dans leurs cœurs, parce qu’ils ont blasphémé. Et dis : Ce que vous demande votre foi est pernicieux, si vous croyez.

Robert simplifie l’arabe et s’en éloigne en voulant l’éclairer. Marc est plus fidèle au texte-source, mais peut-être moins clair. Chez le premier, l’

imān

est synonyme de Loi et chez le second de foi

.

Le verbe « croire » (

credere

) traduit

amana

chez Marc de Tolède et Robert. Or « croire » ne comprend pas l’idée de sécurité et de protection qui constitue la racine même du mot arabe. Les deux auteurs optent pour une profession de foi, alors que le terme coranique suggère l’intégration dans un statut, une communauté protectrice et une assurance intérieure. En monde latin, « croire » a des implications intellectuelles immédiates, ainsi chez saint Augustin

(« Crois pour comprendre, comprends pour croire

25

»), ce que ne sous-entend nullement

amana

en monde musulman. Les deux traducteurs acculturent ici les modes de penser de leur source.

La thématique conjugale est particulièrement riche d’enseignements sur ces traductions. Les nombreux contacts avec l’islam au Moyen Âge ont contraint les clercs à s’interroger sur la valeur du mariage musulman. La situation de concurrence entre l’univers européen latin et le monde islamique nourrissait une approche hostile des pratiques matrimoniales de l’ennemi, de son goût supposé pour la luxure.

Le vocabulaire du mariage dans le Coran,

nikāḥ

, est indissociable de l’acte sexuel (racine

NKḤ

: perforer, faire l’amour, contracter un mariage), ce que n’exprime nullement les locutions de l’Alcoran de Cluny (

ducere

: conduire en mariage). Marc emploie aussi le verbe « contracter » (

contrahere

), lequel peut en effet indiquer un mariage (S. 2, 221). Il a l’avantage d’indiquer la nature contractuelle du mariage coranique.

Les contresens, les négligences et les erreurs d’analyse sur le mariage coranique sont nombreux, et il n’est pas sûr que l’acolyte musulman de Robert lui ait toujours été utile

26

. Le système dotal et financier du Coran autour du mariage est résumé par Robert, qui n’en saisit pas toutes les implications, ainsi aux versets 4, 3-4 :

CORAN

: [3] Si vous craignez de ne pas être justes envers les orphelins (yatāmā

)…, épousez selon votre désir (mā ṭāba lakum

) deux, trois ou quatre femmes. Si vous craignez de ne pas être juste (tuqsiṭū

) avec elles, alors une seule, ou une de celles que votre droite maîtrise. C’est plus sûr, pour ne pas être injuste. [4] Donnez spontanément leur donation (ṣaduqatihinna

). Si librement elles vous en offrent quelque chose, mangez-le (kulūhu

) à votre gré.

ROBERT

: Mais si vous craignez de ne pas faire le droit (rectum facere

) avec équilibre envers ces orphelins, épousez autant d’épouses qu’il vous plaira, à savoir deux, trois ou quatre, sauf si vous craignez de ne pouvoir assurer la paix (pacificare

) entre elles. Alors épousez-en une seule ou autant que votre main garde attachées, et pour lesquelles on donnera un bien déterminé (rem determinatam

). Vous pouvez manger de façon licite (comedere licite

) leur bien, si elles vous le permettent.

MARC

: Et si vous craignez de vous montrer équitable (aequus

) envers vos pupilles. Contractez avec celles qui vous plaisent, une seconde, une troisième et une quatrième ; si vous craignez de ne pas faire justice (justicia

), gardez-en une seule et des servantes que votre main droite possède, c’est plus facile ; ne renoncez pas et donnez à chaque femme une dot, et si elles vous l’accordent, mangez-la selon votre bon plaisir avec tranquillité et avidité.

Le début du texte arabe a posé des difficultés dans la tradition, de sorte que les orientalistes ont pensé à un oubli après la partie sur les orphelins. Les commentateurs ont cru que le mot

yatāmā

devait être compris au féminin et qu’il s’agissait de limiter le nombre d’orphelines épousées par leur tuteur, lequel dilapidait leur héritage. Le latin transcrit fidèlement l’ambiguïté du passage original sans le clarifier. L’expression

mā ṭāba lakum

souligne la liberté totale de l’homme, tandis que Robert insiste sur la polygamie et Marc sur l’attraction physique. La limitation vient d’un risque de manque de répartition égalitaire entre les épouses, qu’il s’agisse d’argent ou de relation sexuelle (verbe

aqsaṭa

: se montrer juste dans un partage) ; il n’est pas question ici de rendre le droit, la justice ou d’assurer la paix, exigences propres au monde romain, chrétien et féodal. Robert donne l’impression que les captives deviennent des épouses comme les autres avec des droits, or celles-ci restent des concubines, et non des domestiques comme le croit Marc. En outre, le tuteur qui épouse sa pupille lui offre une

ṣaduqa

, ou « douaire de sincérité », une donation obligatoire qui sera rendue à la répudiation ou au décès du mari, ce que le latin confond avec une dot ou un cadeau donné à l’esclave épousée. Enfin, une femme peut autoriser l’homme à utiliser une partie de son douaire en bonnes actions, comme « remède salutaire » (

dawā

ʾ

an šāfiyan

) selon le commentateur al-Ṭabarī

(m. 923), mais il ne s’agit nullement d’une licence à dilapider son bien

27

.

Robert adapte le texte-source à ce qu’il connaît du mariage dans l’islam. Ainsi, lorsque les versets 55, 56-57 décrivent les houris promises aux croyants, l’arabe les définit par la qualité de leur regard, à la fois modeste, soumis et sensuel : « Il y aura là, lascives, les filles au regard (

al-ṭarfi

), jamais déflorées (

lam yaṭmiṯhunna

) avant par un homme ou un djinn […]. Elles sont comme le rubis, le corail. » Le latin clarifie l’expression mais la réduit à une simple beauté extérieure : « Ils épouseront des jeunes filles superbes – comme une fleur ou une perle –, jamais déflorées par des hommes ou des diables, ni menstruées ». Malgré ses inexactitudes, Robert amplifie très justement le verbe

lam ṭamaṯa

(ne pas déflorer, être intact, ne pas avoir ses règles), aidant ainsi à une bonne compréhension du verset. Marc est moins pertinent, d’autant qu’il confond le regard des houris avec celui des fidèles : « Ils trouveront des jeunes filles véritables à leurs yeux, qu’aucun homme n’a jamais polluées ni un démon trompées, et qui sont comme la jacinthe et le corail. »

L’analyse du vocabulaire dévoile la difficulté à refléter correctement des conceptions maritales et éthiques radicalement éloignées des coutumes européennes. Depuis saint Augustin

, l’Occident concevait le mariage en fonction de ses « trois biens », c’est-à-dire ses fonctions voulues par Dieu : la fidélité (

fides

), la génération (

proles

) et le sacrement (

sacramentum

). Or le mariage coranique ne répond nullement à ce schéma. Cet écueil se remarque à propos de la relation conjugale et de la place de la femme. Selon le verset 2, 228, « les hommes ont sur elles une

daraja

», c’est-à-dire une prééminence dans le couple et dans les partages (héritages, dons). Mais le latin transforme cette notion légale et patrimoniale de

daraja

dans le domaine onthologique et social : « Les maris l’emportent sur les femmes » (Robert), et : « Les hommes sont par élection d’un degré (

gradus

) au-dessus d’elles » (Marc).

Si l’épouse doit obéissance à son mari, le Coran ne néglige nullement l’affection qui les lie. La traduction latine du verset 30, 21 atténue pourtant ce qui est exprimé dans le texte-source :

CORAN

: Parmi ses signes (ayāt

), il a créé pour vous et de vous des épouses, pour que vous viviez dans la paix (taskunū

) avec elles. Il a mis entre vous affection et bonté (mawadda wa raḥma

).

ROBERT

: (Dieu) a produit de vous-mêmes les femmes qui demeurent attachées à vous par le lien de l’affection (dilectio

) […].

MARC

: Il a créé pour vous et de vous des épouses afin que vous leur soyez attachés, il a posé entre vous l’amour (amor

) et la miséricorde […].

L’arabe compare la création de l’épouse aux

ayāt

, qui sont à la fois les prodiges divins et les versets coraniques, mais le latin omet cette image méliorative. En outre, la conjugalité est décrite en termes de paix, d’intimité affective (

mawadda

) et de miséricorde (

raḥma

, racine utilisée pour qualifier Dieu). Le latin se limite à des formules très en-deçà des images fortes du Coran, et insinue même quelque chose de très profane, voire d’extra-conjugal dans le terme

amor

, utilisé dans les textes courtois.

Dans le texte latin, la relation conjugale paraît fortement sexualisée, voire licencieuse. Durant les nuits du ramadan, le mari a l’autorisation de « cohabiter » (

rafaṭu

) avec ses épouses, verbe indiquant la relation sexuelle mais aussi les propos galants (S. 2, 187). Le latin choisit des formules plus définitives : « Il vous est licite la nuit du jeûne de vous délecter avec vos épouses », selon Marc ; « (Dieu) vous permet les coïts nocturnes », selon Ketton, qui ajoute une précision sans rapport avec le texte arabe : « Car il sait que l’abstinence vous est d’une certaine façon soit difficile soit impossible. » Les musulmans sont donc, d’après leur propre livre, dans l’incapacité de rester continents.

Loin de tordre le texte arabe pour n’en montrer que les aspects scandaleux, Robert y superpose une grille éthique et spirituelle, à travers laquelle le mariage coranique paraît christianisé, et donc acceptable pour le lecteur. La place du vocabulaire de la chasteté est particulièrement étonnante (S. 2, 187). D’après le verset 2, 197, au cours du pèlerinage à La Mecque (

ḥajj

), le croyant ne doit pas rompre son état de sacralisation en cohabitant avec sa femme (

lā rafaṯa

), ni par des fautes ou des disputes. Marc de Tolède est bien vague, lui qui interdit de se rassembler ou de s’unir (

coire

) pendant le pèlerinage. Robert, lui, détourne les prescriptions : « Le temps de ce pèlerinage est un temps d’abstinence. » Or le

ḥajj

ne peut être défini par l’

abstinentia

car il n’impose aucune continence durant la nuit, bien que les contraintes de pureté légale soient renforcées

28

.