CHAPITRE XVII

Le triomphe de la raison au xviiie

siècle

Depuis les travaux pionniers du

XVII

e

siècle, qui ont posé les bases des études du Coran et de la langue arabe, les enjeux de l’approche européenne de l’islam et de son livre ont été d’une étonnante stabilité : les préjugés populaires s’opposent à l’expertise des orientalistes puis des universitaires ; l’islam est accusé de générer l’inertie sociale et le despotisme politique, tandis que l’Europe appuie le positivisme et la monarchie constitutionnelle ; le musulman est un être misogyne, potentiellement violent, irrationnel – on dit aussi plus poliment « complexe » –, mais héritier d’une riche et longue histoire ; le sentiment occidental de supériorité culturelle a pour pendant oriental l’hostilité envers le chrétien étranger qui est aussi le colonisateur. Du

XVIII

e

siècle à nos jours, le Coran et sa langue ont été au carrefour de ces perceptions contradictoires.

La publication en français des

Mille et une nuits

, achevée en 1717, le commerce avec le Levant et les séjours des voyageurs à Istanbul sont à l’origine d’une curiosité pour l’Orient, dont on décrit le luxe passé, la sensualité, le

despotisme et le monothéisme pour mieux dénoncer l’austérité et la doctrine catholiques

1

. Les premiers archéologues s’intéressent aux sites du Levant. Des Anglais découvrent les sites de Palmyre et Baalbek dans les années 1740-1750, et publient les premiers dessins sur ces ruines légendaires

2

. On procède au relevé des inscriptions, on collectionne les monnaies, on achète des pièces archéologiques pour enrichir les musées européens. Même l’Espagne connaît un regain d’intérêt pour la question arabe, et les trésors documentaires de l’Andalus, conservés à la bibliothèque royale de l’Escurial, sont inventoriés entre 1760 et 1770, suscitant bientôt les premières études historiques sur le passé musulman de la péninsule

3

.

Les échanges économiques en Méditerranée se maintiennent, notamment grâce aux compagnies commerciales qui assurent une présence permanente des marchands européens en Afrique du Nord et au Levant. De 1741 à 1793, la Compagnie royale d’Afrique de Marseille est établie à La Calle (Est algérien) et à Bône, où vivent plusieurs centaines d’employés. Les autorités locales négocient sur un pied d’égalité avec la compagnie sa concession et ses activités, lesquelles consistent à acheter du blé pour Marseille en échange de produits artisanaux. Les relations sont quotidiennes et se moquent du clivage religieux

4

. Elles évitent aussi aux marins marseillais une éventuelle capture en mer par les corsaires de la Régence d’Alger…

Pourtant, en Europe, la maîtrise de l’arabe décline tout au long du

XVIII

e

siècle, et ne retrouvera un dynamisme qu’après l’expédition d’Égypte (1798-1801), puis avec la colonisation de l’Afrique du Nord au

XIX

e

siècle. L’Occident ne se sent plus redevable du monde islamique, dont il a déjà emprunté les textes grecs qu’il recherchait, quitte à intégrer quelques auteurs de langue arabe : Avicenne

, Averroès

, al-Fārābī

,

lesquels font désormais totalement partie des héritages intellectuels européens. Mais ce leg est dépassé dès le

XVIII

e

siècle par les nouvelles découvertes du raisonnement occidental, et ce dans tous les domaines : en médecine, en philosophie, en mathématiques, en astronomie, etc. Est-il encore nécessaire de maîtriser la langue arabe, si ce n’est par goût pour l’exotisme et le voyage, ou, de façon plus intéressée, pour accompagner la conquête coloniale et négocier les échanges commerciaux ?

Les Lumières se penchent sur le Coran

« L’enthousiasme abstrait qui embrasse tout, que rien ne retient ni ne limite, qui n’a besoin de rien, c’est celui de l’Orient mahométan. »

De nouvelles traductions en langue vernaculaire sont effectuées. En 1734, l’orientaliste de Cantorbéry, George Sale

(m. 1736), publie à Londres la première version anglaise originale, directement réalisée sur l’arabe, et non d’après Du Ryer

, comme l’avait fait Alexander Ross

en 1649. Le titre lui-même indique une meilleure compréhension du livre, puisque les expressions « Alcoran » et « Mahomet » sont presque enterrées :

The Koran, commonly called the Alcoran of Mohammed.

Sale y ajoute un

Preliminary Discourse

et des notes critiques, pour beaucoup inspirées des travaux de Ludovico Marracci

, signe de la postérité des études du siècle précédent. L’ouvrage fera date en Europe avec 64 éditions, et de nombreuses reprises en allemand et en russe

6

. Le bibliographe David Clément

s’enthousiasme : « Après tant de mauvaises traductions de l’Alcoran, il

est consolant pour les curieux d’en trouver enfin une bonne, qui efface toutes les autres

7

. »

L’approche de Sale est très inspirée par les Lumières et les balbutiements d’histoire critique sur les religions

8

. En 1705, le Hollandais Adriaan Reland

(m. 1718), philologue et professeur de métaphysique à Utrecht puis à Harderwijk, publie en latin

De la religion de Mohammed

, qui est une étude de la doctrine musulmane et de ses rites. Armé de la méthode cartésienne et utilisant les sources islamiques, il plaide dans sa préface pour la libre critique des religions, à la manière de Spinoza

, tout en affirmant que « s’il y a jamais eu une religion mal expliquée par ses ennemis et exposée au mépris du monde, comme tout à fait indigne de réfutation, c’est celle de Mahomed

9

». Bien qu’il se présente comme protestant et n’ait aucune sympathie pour l’islam, il est aussi sceptique envers les légendes circulant sur l’islam, certain que « le bon sens est de tous les pays et de tous les climats », et que le Coran véhicule une certaine vérité, celle de la « Lumière naturelle ». Expliquant que la langue coranique est belle, fluide, et comparable au style prophétique de la Bible, Sale suggère que les deux livres sacrés se valent. Tout son texte est écrit à la première personne, comme s’il voulait incarner – ou « jouer » – le musulman :

Nous sommes obligés de suivre les doctrines [du Coran], les rites et les cérémonies, et d’abandonner toute autre secte, ou religion quelconque, antérieure ou postérieure à cette dernière révélation. Cet article nous distingue et nous éloigne de toute espèce d’idolâtrie […]

10

.

Sa lecture relativiste aboutit à démythifier l’islam, en le rendant proche de n’importe quel système religieux connu. L’ouvrage est traduit en anglais en 1712, puis en français en 1721, et fut rapidement copié et pillé

11

.

C’est pour « écraser l’Infâme », c’est-à-dire l’autorité ecclésiastique, que Voltaire

(m. 1778) détourne à dessein le Coran et l’islam. Le philosophe souligne le génie et la sagesse de Muḥammad, et en fait une sorte de despote éclairé. Sa pièce

Le Fanatisme ou Mahomet

pourrait démentir ces éloges, puisqu’il y est décrit comme un faux prophète et un imposteur, mais Voltaire visait indirectement l’intolérance des prêtres catholiques, ainsi qu’il l’expliqua en 1742

12

.

Le philosophe a généralement la dent dure contre l’islam. La pensée musulmane est pour lui l’équivalent de la scolastique médiévale : close, absconse, hypocrite. L’Arabe est un médiéval

13

… Voltaire considère le travail de George Sale comme naïf, lui qui « ne s’éloigne pas de croire que Mahomet fut un fanatique de bonne foi ». La qualité que le traducteur anglais prête à Muḥammad d’avoir tiré les Arabes de l’idolâtrie ne convainc guère Voltaire dans son

Essai sur les mœurs

(1756). Pourtant, le miracle coranique lui semble, non pas plausible, mais révélateur d’une âme spirituelle et sincère : « J’avoue qu’il est possible qu’un homme, rempli d’enthousiasme et de grands desseins, ait imaginé en songe qu’il était transporté de La Mecque à Jérusalem, et qu’il parlait aux anges

14

. » Après avoir lu les récits de Boulainvilliers

, il juge que l’éthique coranique est d’une grande cohérence et correspond à ce qu’un philosophe déiste peut lui-même rechercher pour sa société :

Tous les interprètes de ce livre conviennent que sa morale est contenue dans ces paroles : « Recherchez qui vous chasse, donnez à qui vous ôte, pardonnez à qui vous offense, faites du bien à tous, ne contestez point avec les ignorants [cf. S. 7, 199] » (Essai sur les mœurs

, 7).

L’article que Voltaire consacre au Coran dans son

Dictionnaire philosophique

de 1764 est dénué d’admiration

et de haine. Son regard se veut distancié et relativiste, comme il le fait pour la Bible. Tous les monothéismes se valent et sont aussi bien capables de fanatisme. Il donne son opinion plus qu’une véritable analyse, car ses connaissances sur l’islam sont réduites et correspondent à celles de son temps : la traduction de Du Ryer

, Boulainvilliers, Sale et quelques ouvrages généralistes. L’article insiste pourtant sur l’ignorance des Européens : « Très peu de littérateurs parmi nous connaissent le

Koran.

Nous nous en faisons presque toujours une idée ridicule malgré les recherches de nos véritables savants. » Et l’auteur d’invalider la légende noire circulant à propos du livre et de Muḥammad : « Nous avons imputé à l’Alcoran une infinité de sottises qui n’y furent jamais. » Non, le Coran ne porte pas l’empreinte d’un juif ou d’un moine hérétique ; non, l’islam n’est pas un paganisme, mais bien un monothéisme ; non, il n’y est pas écrit que les femmes sont des « animaux intelligents » et des esclaves. La question des femmes intéresse particulièrement Voltaire, car les élites éclairées du

XVIII

e

siècle sont aussi féminines, et les hôtesses qui animent les salons littéraires en Europe se scandalisent du traitement réservé aux épouses musulmanes. Voltaire cite donc plusieurs versets coraniques afin de prouver qu’elles ne furent pas « traitées si durement qu’on le dit ». L’interdit du vin est justifié par la chaleur d’Arabie et l’intempérance de ces peuples. Le

mi

ʿ

rāj

, le voyage céleste de Muḥammad, n’est pas décrit dans le Coran, mais dans d’autres textes qui forment une autre tradition. Voltaire découvre donc la Sunna et la

Sīra…

L’ouvrage est toutefois loin de faire l’apologie du Coran, livre despotique, produit d’un imposteur, « sublime et hardi charlatan », écrit pour un peuple de brigands. Sa langue est « sans liaison, sans ordre et sans art », même s’il concède que les spécialistes la jugent élégante. Quant à la doctrine coranique,

Voltaire y retrouve la prédestination gratuite des jansénistes. Sans connaissance en islamologie, ignorant l’arabe, Voltaire prétend lire la version de Du Ryer avec un œil parfaitement neutre et objectif. Mais peut-on juger un livre écrit en arabe au

VII

e

siècle sans disposer des clés de lecture de la civilisation où il est né ? Le philosophe n’est pas un être désincarné, il obéit malgré lui aux appels des Lumières, et suit la méthode critique des textes sacrés, qui avait fait ses preuves contre la Bible. Grâce à ces deux critères de jugement, il voit dans le Coran un « recueil de révélations ridicules et de prédications vagues et incohérentes, mais de lois très bonnes pour les pays où il vivait ».

L’

Encyclopédie

, dirigée par Diderot

et D’Alembert

entre 1751 et 1772, s’avère moins féroce

15

. L’article

Mahométisme

, écrit en 1765 par le médecin et philosophe Louis de Jaucourt

(m. 1779), ne néglige pas l’idée que le Coran est une falsification, mais tout le reste est écrit comme une dithyrambe :

Il avait une éloquence vive et forte, dépouillée d’art et de méthode, telle qu’il la fallait à des Arabes ; un air d’autorité et d’insinuation, animé par des yeux perçants et par une heureuse physionomie ; l’intrépidité d’Alexandre

[…]. Il n’altéra en rien la morale qui a toujours été la même dans le fond chez tous les hommes […]. Sa définition de Dieu est d’un genre plus véritablement sublime […]. Il est évident que le génie du peuple arabe, mis en mouvement par Mahomet, fit tout de lui-même pendant près de trois siècles, et ressembla en cela au génie des anciens Romains.

La fascination pour le livre et Muḥammad va grandissante au cours du

XVIII

e

siècle et à mesure qu’on se rapproche de la Révolution française

16

. Le poète allemand Goethe

écrit en 1773 un

Mahomets Gesangs

, où le Prophète apparaît

comme un homme torturé par ses devoirs d’envoyé divin et ses sentiments personnels. « Son Coran doit être envisagé comme une loi divine, et non comme le livre d’un être humain. » Au siècle suivant, cette vogue poétique louangeuse se poursuit avec Alphonse de Lamartine

, Victor Hugo

, Tolstoï

…

En 1783, Claude-Étienne Savary

(m. 1788), lui aussi influencé par l’esprit des Lumières, édite une nouvelle traduction française, détrônant définitivement celle d’André du Ryer. Entre 1776 et 1779, voyageant en Égypte, il commence son travail, « sous les yeux des Arabes ». La compréhension du texte lui vient de ses échanges avec les locaux : « C’est après avoir conversé avec eux, après avoir étudié leurs mœurs, et le génie de leur langue, que j’ai mis la dernière main à cet ouvrage. » Mais, peu formé en arabe classique, Savary a recours au texte latin de Marracci

et à ses notes, sans lequel il aurait été incapable de réaliser sa traduction. Le résultat, bien que supérieur à Du Ryer, n’est pas exempt d’erreurs et de maladresses. Par exemple, Savary souhaitait redonner à la langue arabe son phrasé et son exotisme, mais il développe pour cela des métaphores et des formulations sans rapport avec la source (S. 104, 7-9) :

CORAN ARABE

: Le feu attisé de Dieu monte jusqu’aux cœurs. Il se referme sur eux en longues colonnes [de flammes].

DU

RYER

: Mais le feu d’Enfer est toujours allumé pour brûler le cœur des méchants, ils seront renversés dans les flammes et attachés à de grands piliers.

SAVARY

: [Les flammes] s’élanceront sur les cœurs, et, du milieu de cette fournaise ardente, elles s’élèveront en hautes pyramides.

Comme ses contemporains, Savary s’avoue emporté par le génie de Muḥammad, qui, à défaut d’être qualifié de prophète, est un « homme extraordinaire », qui a arraché les Arabes à

l’idolâtrie et leur a transmis, dans le Coran, une morale « fondée sur la loi naturelle, et sur ce qui convient aux peuples des climats chauds » (Préface, 5)

17

. Après avoir lu Boulainvilliers

, Marracci et Voltaire

, il en reprend les thèmes et les exemples, mais les oriente dans le sens de l’apologie, négligeant les accusations d’imposture. Sous sa plume, l’islam semble la seule religion rationnelle…

Les philosophes et penseurs politiques lisent avec un grand intérêt les traductions du livre et le jugent en le détachant du contexte des sociétés de l’Empire ottoman, non représentatives de ce que souhaitait le Prophète d’après eux. En quelque sorte, en lisant le Coran, les Européens cherchent ce qu’ils pensent être le véritable islam, celui des origines, de la même manière qu’ils étaient partis en quête du christianisme pur, celui du Christ, et non de l’Église. Or cet islam imaginaire, qui sert à leur dénonciation de l’Ancien Régime, leur paraît souvent admirable. Ils en oublient que le Coran ne se lit pas sans tradition et qu’on ne peut le séparer du cadre social qui l’a produit ou qu’il génère lui-même.

Les Lumières sont d’ailleurs partagées, et tous les auteurs n’adhèrent pas à l’idée que l’islam est un déisme acceptable. Le comte Volney

(m. 1820), orientaliste et voyageur, est sans concession. Athée et matérialiste assumé, il part en Égypte et en Syrie pendant quatre ans, d’où il revient en ayant appris l’arabe. Dans son récit publié en 1787, Volney dénonce l’intolérance ottomane, le système politique turc, indissociables selon lui de l’islam et du Coran : « Il serait aisé de démontrer que les troubles des États et l’ignorance des peuples dans cette partie du monde sont des effets plus ou moins immédiats du Qôran et de sa morale

18

. » Malgré cela, Volney veut améliorer l’enseignement de l’arabe en Europe et diffuser la connaissance de l’Orient

19

. Pour cela, il écrit des guides pratiques, dont, en 1795, la

Simplification des langues orientales ou méthode

nouvelle et facile d’apprendre les langues arabe, persane et turque, avec des caractères européens

, sorte de « méthode Assimil » avant l’heure…

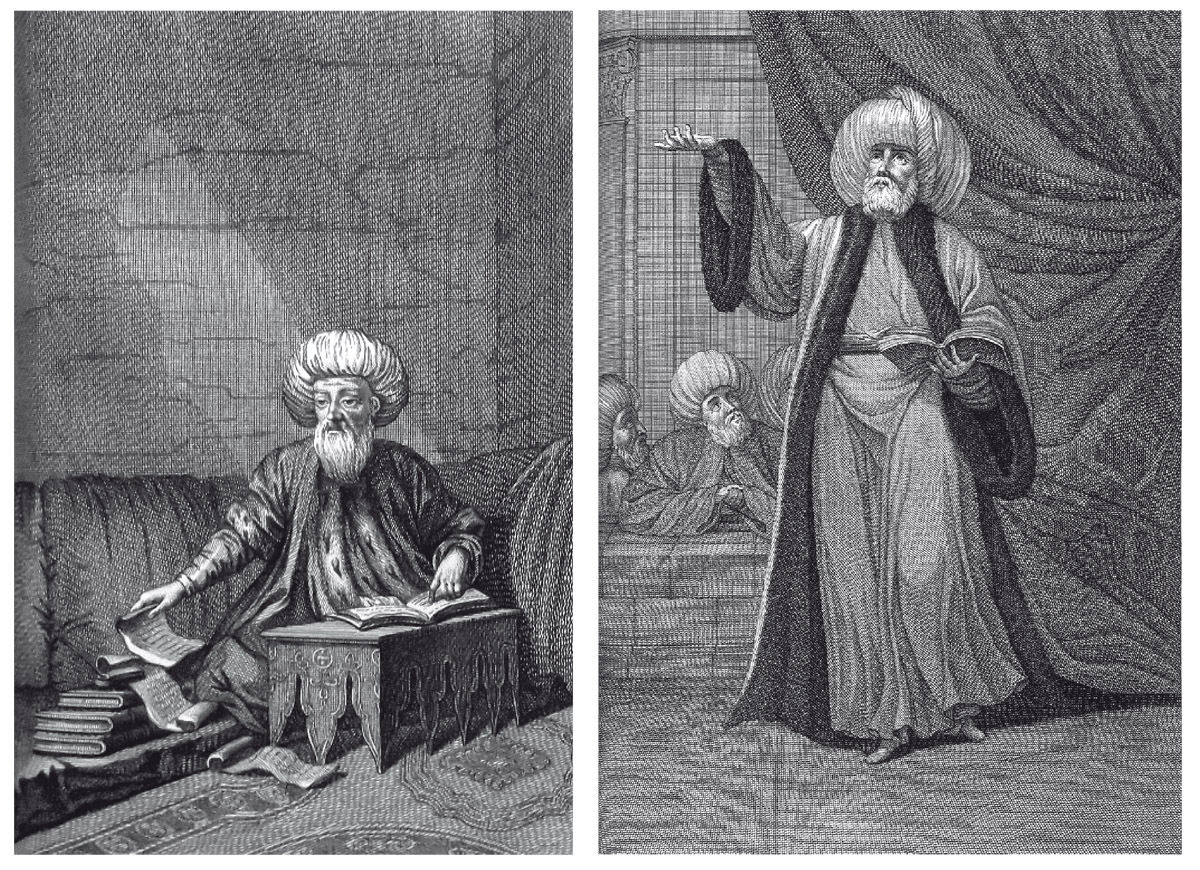

L’iconographie occidentale du XVIII

e

siècle, plutôt bienveillante, présente les Turcs comme des croyants austères mais pieux. À gauche, l’un d’eux étudie le Coran et la Sunna, image d’un islam rationnel, tandis qu’à droite un « mufti », le livre en main, est pris par un enthousiasme spirituel. Le Coran est à la fois vecteur de culture et de foi (planches tirées de Bernard Picart

, Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde

, vol. 5, Amsterdam, 1737, avec l’aimable autorisation de la médiathèque des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan).

Les ouvrages polémiques sont toujours aussi nombreux, qu’ils viennent des philosophes ou des Églises. En 1750, le dominicain et cardinal Vincent-Louis Gotti

(m. 1742) publie à Venise la

Vérité de la religion chrétienne

, qui est une charge contre le Coran et l’islam, qu’il définit comme une « fausse religion ». Mais ses arguments sont déjà connus.

D’autres clercs s’attachent à montrer que si l’islam n’est pas un paganisme, ses rites en revanche sont des survivances d’idolâtrie, notamment la vénération de la Pierre noire à La Mecque. Peu exigeant avec les fidèles, le Coran se contente d’une simple profession de foi et du pèlerinage une fois dans la vie

20

.

La question politique

La question lancinante qui intéresse les lettrés et les philosophes au

XVIII

e

siècle, en lien avec leurs propres problématiques intellectuelles, est celle du système politique : le Coran peut-il être considéré comme un code législatif susceptible de fonder une société et un cadre monarchique éclairé ? En deux mots : est-il une constitution ? Au Moyen Âge, le régime politique islamique ne suscitait pas de critique en Europe, où l’on acceptait aussi les systèmes monarchiques et l’influence temporelle des autorités religieuses. Mais, avec le

XVI

e

siècle, les penseurs adoptèrent définitivement le principe de subordination de l’Église à l’État, et se firent les défenseurs du pouvoir séculier. Le concept de souveraineté populaire avait même été formulé par les théologiens de l’école scolastique de Salamanque, et le jésuite Francisco Suarez

(m. 1617) : le pouvoir politique est voulu par Dieu, mais il n’est la chose d’aucun individu en particulier. C’est par un consentement volontaire que les membres du

populus

– la nation – se donnent un ou des gouvernants. Mais Rousseau

ira plus loin par son « contrat social » en niant l’autorité divine dans le gouvernement des sociétés.

L’Esprit des lois

de Montesquieu

(1748) est dans le même esprit, outre qu’il réclame que, dans le contrôle de l’État, la « puissance législative » soit distincte de la « puissance exécutrice », afin de garantir les libertés individuelles. Quelles que soient ses convictions personnelles, le philosophe

fait abstraction de la religion dans sa doctrine politique, la reléguant dans la sphère de l’intimité

21

. Tout comme le catholicisme, le Coran est antinomique avec ces principes constitutionnels et politiques. Critique sur les coutumes musulmanes, sur le sort réservé aux femmes, Montesquieu dénonce le fatalisme et le despotisme de ce livre qui nuisent à l’émancipation de la société et de l’individu. L’auteur de

L’Esprit des lois

associe donc le Coran à la servitude

22

.

Les penseurs européens des Lumières cernent mal à l’époque la longue confrontation historique en Islam entre les pouvoirs temporels et religieux. Leur lecture du Coran en français, rarement confrontée à la Sunna et jamais aux sources historiques islamiques, inaccessibles pour eux, les conduit à faire du Coran l’essence même de l’islam politique. Ils s’appuient pour cela sur des passages qui nient leur idéal constitutionnel : « Obéissez à ceux qui parmi vous détiennent le commandement » (S. 4, 59), ou encore : « Vous êtes la communauté la meilleure qui ait surgi parmi les hommes. Vous commandez le bien, vous interdisez le mal, vous croyez en Dieu » (S. 3, 110).

Mais ils ignorent les siècles d’adaptation de ces principes théocratiques. La dynastie des Umayyades

(661-750), par exemple, a été accusée d’impiété, d’avoir été accaparée par les soucis du pouvoir temporel (le

sulṭān

) et non par les exigences de la foi, refusant d’assurer le rayonnement de la charia. À partir de 750, les califes

ʿ

abbāsides

, eux, prétendent défendre une renaissance religieuse et morale, une restauration de la famille du Prophète

23

. Inspirés par les rois sassanides avant eux, ils aspirent à créer un empire universel qui serait gouverné par la foi musulmane

24

. En tant que vicaire du Prophète, le calife a une autorité à la fois politique et religieuse, comme le rappelle leur formule : « Le pouvoir (

sulṭān

) et la religion (

dīn

) sont deux frères et aucun ne peut se passer de l’autre. » Toutefois, la crise mu

ʿ

tazilite au

IX

e

siècle a eu

pour conséquence d’écarter le calife de tout rôle doctrinal et juridique, laissé aux hommes de loi et aux oulémas, réduisant le calife à n’être qu’une autorité supérieure symbolique

25

.

La pensée politique qui naît au

XI

e

siècle ne justifie pas la théocratie, puisque le

sulṭān

a d’abord pour tâche d’assurer la justice et la sécurité : « Le pouvoir est nécessaire à l’ordre du monde » écrit le mystique al-Ġazālī

, mais c’est bien la religion qui « est nécessaire pour gagner la félicité dans l’au-delà ». Si les deux coopèrent par volonté divine, chacun a ses attributions

26

. Abū al-Ḥasān al-Māwardī

(m. 1058), auteur des

Statuts gouvernementaux

, le grand traité sur la question du califat, confirme que le souverain n’a pas l’autorité pour interpréter le droit. Il est un gardien de la foi, mais non un législateur, et son principal devoir est de « maintenir la religion selon les principes fixés et ce qu’a établi l’accord des plus anciens musulmans ». Dès lors, la sacralisation du pouvoir politique est impossible, et le philosophe de Bagdad al-Tawḥīdī

(m. 1023) va jusqu’à déclarer : « Le pouvoir (

sulṭān

) n’est que puissance, contrainte, passion, plaisir et mépris

27

. »

Les théoriciens politiques en Islam s’inspirent autant des règles religieuses de l’islam que d’influences extérieures. La sagesse grecque, les modèles byzantins et perses, et les maximes de bon gouvernement que l’on lit chez al-Māwardī et dans la littérature d’

adāb

n’ont d’islamique que le nom : « La rectitude du gouvernant est préférable aux temps prospères » (Ardashir I

er

, roi de Perse), ou encore : « Défends ta religion par ton pouvoir, et ne défends pas ton pouvoir par ta religion » (Aristote

)

28

. Déjà, al-Fārābī

(m. 950) avait conçu dans

La Cité vertueuse

un modèle de souverain comme « prophète philosophe », fondé sur la pensée platonicienne. Chez lui, la communauté islamique a tous les traits de la cité grecque idéale : « C’est le prince qui ordonne les diverses classes d’hommes et chaque

homme au sein de chaque classe d’hommes au rang qui correspond à son aptitude

29

. »

Au

XIII

e

siècle, c’est un califat

ʿ

abbāside

très affaibli qui s’effondre sous les coups des Mongols. L’invasion entraîne avec elle la disparition du titre califal et une crise dans la pensée juridique. Comment concevoir la

Umma

privée de calife ? On limite alors le principe d’autorité au pouvoir exécutif (le

sulṭān

) et aux hommes de lois. Les théoriciens politiques demandent au souverain d’appliquer le droit musulman et de réguler la violence, mais non de s’ingérer dans le domaine religieux.

Si la dimension politique est inhérente à la vie de Muḥammad

et au Coran, la foi personnelle inséparable du cadre collectif, les Européens n’ont pas vu que la réalité historique était plus complexe, et que la séparation acquise au

XVI

e

siècle entre l’État et l’Église pouvait trouver un certain écho dans l’histoire islamique

30

. Les aspirations pré-révolutionnaires étaient étrangères à l’Orient, tout comme les revendications de la liberté intérieure et de divorce entre religion et politique, pourtant il existait dès le Moyen Âge une tradition d’opposition entre les pouvoirs temporels et l’autorité juridique et doctrinale. Malgré cela, la certitude, acquise par les Lumières, que le Coran est incompatible avec le constitutionnalisme et la séparation des pouvoirs va s’ajouter à la critique contre l’islam durant la Révolution et le

XIX

e

siècle…