13

Mariage tardif et vie sexuelle

Discussions et hypothèses de recherche

Mon article de 1969, intitulé « Contraception, mariage et relations amoureuses dans l’Occident chrétien1 », paraît n’avoir pas convaincu tout le monde, si j’en juge par les allusions qu’y font, dans le précédent numéro des Annales, André Burguière et Jacques Depauw2. Mais à quelles parties de l’article se réfèrent-ils ? Aux affirmations fondamentales, qui me paraissent, à moi, solidement établies, ou aux suggestions et idées de recherche que j’avais émises en conclusion ?

Je crois avoir suffisamment établi trois choses. D’abord qu’il existait, dans l’idéologie dominante, en Europe occidentale, deux archétypes de conduites sexuelles : d’une part, le comportement conjugal, qui devait avoir pour fin la procréation, et qui, avec quelques réserves3, était accepté par l’Église ; d’autre part, un comportement se caractérisant par la passion amoureuse et la recherche du plaisir. Ce deuxième comportement, qu’une grande partie de la littérature profane prenait pour thème et magnifiait, était coupable aux yeux de l’Église, même et surtout lorsqu’il existait au sein du mariage. L’infécondité était dans la logique de ce second comportement, selon tous les auteurs qui s’y sont référés du VIe au XVIIIe siècle, ou presque.

Je crois avoir démontré ensuite que la confusion de ces deux modèles de conduite scandalisait non seulement les auteurs ecclésiastiques mais aussi les auteurs profanes apparemment les moins dévots, alors que, du XVIIIe au XXe siècle, cette confusion s’est pourtant établie chez les laïcs, puis chez les clercs. Je n’ai que suggéré la chronologie de cette transformation.

J’ai soutenu enfin que le concept théologique de « péché contre nature » rend très mal compte du statut moral réel des différentes pratiques sexuelles qu’il amalgame. Alors qu’au niveau doctrinal les « péchés contre nature » sont tous considérés comme les pires des péchés sexuels, on tolère en réalité des pratiques comme la masturbation ou le coït interrompu beaucoup mieux que l’inceste ou l’adultère, voire même la simple fornication. Cette thèse peut être discutée, mais je suis prêt à l’étayer, quand on voudra, de nouveaux témoignages.

A partir de ces trois thèses, j’ai voulu montrer que l’on s’était trop pressé de croire à la chasteté des célibataires occidentaux des XVIIe et XVIIIe siècles. Car, explicitement ou non, une telle opinion était fondée sur l’idée que toute pratique extraconjugale à cette époque devait être féconde ; sur l’idée que toutes les pratiques infécondes étaient aussi sévèrement réprouvées par la société qu’elles l’étaient dans les discours théologiques ; aussi peu fréquentes à l’extérieur du mariage que dans le mariage. C’était ne pas tenir compte de la logique des deux comportements.

Mais critiquer une thèse n’est pas soutenir la thèse contraire. Il serait ridicule de ma part d’affirmer que les clercs et les nobles du XVIe siècle, parce qu’ils acceptaient l’idée des deux modèles de conduite au point d’être scandalisés lorsqu’on les confondait, ne procréaient jamais de bâtards. Car nous savons bien que les uns et les autres en engendraient, et qu’ils étaient parfois heureux de le faire. Cependant, nous savons aussi que certains nobles — certaines dames surtout — pratiquaient le coït interrompu en dehors du mariage quand bien même il leur aurait paru anormal de le pratiquer dans le mariage ; et que certains clercs fournissaient à leurs maîtresses des drogues abortives ou stérilisantes. Nous n’avons pour l’instant jamais pu évaluer sérieusement la proportion des pratiques extraconjugales infécondes par rapport aux fécondes, dans ces milieux.

Quant aux milieux populaires, dans lesquels je ne savais même pas si l’idée des deux modèles de conduite avait cours, je me suis bien gardé d’affirmer qu’ils pratiquaient le coït interrompu en dehors du mariage et non dans le mariage. Je me suis contenté d’appeler à la recherche sur leur idéologie et leurs coutumes, affirmant dès le début de l’article qu’on ne pouvait préjuger de ce qu’ils acceptaient et comprenaient de l’idéologie dominante.

Il est vrai qu’après avoir établi des faits et critiqué des théories, j’ai suggéré avec trop de conviction ce qui ne pouvait être que des hypothèses de recherche. Sans en avoir fourni de preuves sérieuses, j’ai dit que je ne pouvais croire — et je ne le peux toujours pas — que la masse des jeunes gens des XVIIe et XVIIIe siècles soient restés célibataires dix ou quinze ans après la puberté sans avoir aucune activité sexuelle. J’ai suggéré qu’ils s’adonnaient à la masturbation ou à d’autres pratiques infécondes. Que ces convictions et hypothèses de recherche n’aient pas emporté l’adhésion n’a donc rien d’étonnant ; et, si elles ne s’étaient trouvées en butte qu’à des critiques limitées et solidement étayées comme celles de Jacques Depauw, j’aurais attendu pour y répondre la fin des recherches que j’ai lancées, de mon côté, sur les déclarations de grossesse. Cependant, André Burguière est allé beaucoup plus loin, non seulement en paraissant rejeter l’ensemble des idées que j’avais énoncées en 1969, mais en y opposant une théorie d’ensemble qui me paraît irrecevable. Comme il m’a amicalement proposé de répondre à ses critiques, j’ai voulu d’abord distinguer l’acquis de ce qu’il y avait d’hypothétique dans mon article de 1969 ; et je vais maintenant prendre le risque d’exposer prématurément ce que je pense du comportement des jeunes célibataires aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Je ne sais si Burguière a raison de situer vers le XVIe siècle le début de la tendance à élever l’âge au mariage, mais cela n’a rien d’invraisemblable. Quoi qu’il en soit, il me paraît, comme à lui, nécessaire de souligner l’importance et l’originalité de ce phénomène, caractéristique de l’Europe occidentale à l’époque moderne. Il a certainement eu des conséquences démographiques et économiques considérables — celles que suggèrent J. Hajnal4 et André Burguière restent néanmoins très hypothétiques — et il n’a pas pu ne pas en avoir aussi sur la vie sexuelle. C’est sur ces conséquences-là que nous divergeons.

André Burguière — comme un certain nombre d’autres chercheurs — croit pouvoir lire dans la statistique des naissances illégitimes des XVIIe et XVIIIe siècles que les célibataires de ce temps, dans leur grande majorité, étaient totalement chastes. Et, cherchant à fournir de cette chasteté une théorie conforme aux idées de notre siècle freudien, il suppose qu’ils y parvenaient en sublimant leur libido. En certains cas, cela aurait favorisé des névroses, semble-t-il penser avec Emmanuel Le Roy Ladurie ; mais, dans le cas général, la libido se serait investie, sans dommage appréciable, dans la ferveur religieuse et — si j’ai bien compris l’idée qu’il partage avec J. Hajnal — dans une sorte de volonté de puissance économique caractéristique de notre société capitaliste.

J’avoue avoir du mal à imaginer comment 95 % des jeunes paysans d’autrefois parvenaient à cette sublimation dont parle Freud à propos de quelques intellectuels et artistes des XIXe et XXe siècles. Et je comprends mal, également, comment, après avoir utilisé la solution de la sublimation — ou celle de la névrose — pendant dix ou quinze ans, ces garçons-là trouvaient en eux les ressources d’énergie sexuelle qui leur donnaient le goût de se marier et de faire à leurs femmes beaucoup d’enfants. D’autant plus qu’en rejetant ma théorie des deux comportements, on suppose implicitement qu’il s’agissait de mariages d’amour, comme aujourd’hui.

Au reste, je ne vois pas de quel écrit de Freud on peut tirer une telle théorie de la sublimation. Je lis au contraire dans un de ses articles de 19085 : « Notre troisième stade culturel6 exige de l’individu isolé l’abstinence jusqu’au mariage pour l’un et l’autre sexe, et l’abstinence la vie durant pour tous ceux qui ne contractent pas de mariage légitime. Ce que les autorités aiment affirmer, à savoir que l’abstinence sexuelle n’est pas nocive est n’est pas bien difficile à pratiquer, de multiples médecins l’ont aussi soutenu. Il est permis de dire que la tâche de maîtriser une motion aussi puissante que celle de la pulsion sexuelle autrement qu’en la satisfaisant peut réclamer toutes les forces d’un être humain. La maîtrise par la sublimation, par la dérivation des forces pulsionnelles sexuelles des buts sexuels sur des buts culturels plus élevés, seule une minorité y parvient et encore de façon intermittente, et beaucoup plus difficilement dans la période de l’ardeur juvénile. La plupart des autres deviennent névrosés ou subissent quelque préjudice. L’expérience montre que la plupart des gens qui composent notre société ne sont pas bâtis pour le devoir d’abstinence. »

Je ne cite pas ce texte comme preuve de l’impossibilité qu’il pouvait y avoir, pour 95 % des paysans français, à être réellement chastes, mais parce que, si cette chasteté était prouvée, elle remettrait en question beaucoup des idées fondamentales sur quoi vit notre XXe siècle.

Mais cette chasteté, est-elle prouvée par les statistiques dont nous disposons pour les XVIIe et XVIIIe siècles ? C’est ce que, en l’état actuel des recherches, je conteste absolument. Car la chasteté ne se laisse pas facilement mettre en statistiques.

On s’est jusqu’ici contenté de livrer des taux d’illégitimité des naissances, dans telle ou telle localité, et de les tenir pour immédiatement révélateurs des comportements sexuels extraconjugaux : si le chiffre est bas, la société serait chaste ; s’il est élevé, elle serait « immorale » ; s’il progresse au fil des décennies, l’immoralité gagnerait. On trouve tellement commode l’admirable instrument que nous ont fourni les démographes, que l’on ne perçoit plus la distance qui sépare un taux d’illégitimité des naissances des conduites sexuelles très variées dont il peut découler. En réalité, la proportion des naissances illégitimes ne nous renseigne que sur une chose : la résistance plus ou moins grande qu’une société oppose, non pas tant au développement des conduites sexuelles extraconjugales, qu’aux naissances extraconjugales elles-mêmes.

Pour passer avec quelque vraisemblance des unes aux autres, il faudrait au moins faire des recherches sérieuses sur les manifestations de la réprobation sociale et ce qui la déclenche. Le milieu réprouve-t-il vraiment toutes les conduites extraconjugales chez l’homme ? Et de quelle manière ? Les réprouve-t-il autant chez l’homme que chez la femme comme le voudrait en principe la doctrine chrétienne ? Rien n’est moins sûr. Dans de nombreuses sociétés ou milieux sociaux, on a tendance à admirer les « prouesses » sexuelles de l’homme et à condamner les « abandons » de la femme. Il faudrait remarquer qu’inversement il arrive que l’on tolère mieux chez la femme que chez l’homme certaines pratiques infécondes comme l’homosexualité, voire peut-être la masturbation7.

Quant aux femmes convaincues d’avoir fauté, comment la réprobation du milieu se manifeste-t-elle à leur égard ? Il existe des sociétés où l’honneur familial commande qu’en l’absence même de toute conception illicite, un père tue sa fille convaincue d’avoir perdu sa virginité avant le mariage. Il ne semble pas que ce soit le cas dans la France d’autrefois. La fille est-elle même, dès ce moment-là, exclue de sa famille et de son village ? Rien ne le donne à penser en l’état actuel de nos connaissances. Cette sanction grave paraît n’intervenir que lorsque la fille a conçu, et que sa grossesse devient visible. Pour ce qui concerne la sexualité extraconjugale, j’aurais donc tendance à suivre Pierre Chaunu, lorsqu’il parle de mentalité « cathare8 ».

Avant de conclure à leur chasteté, réfléchissons donc aux possibilités que, dans le système répressif de l’époque, les jeunes gens avaient de satisfaire leurs pulsions sexuelles.

On me fait dire qu’ils pratiquaient le coït interrompu à l’extérieur du mariage, puis l’oubliaient une fois mariés. Ce n’est pas ainsi que je vois les choses. Je croirais volontiers qu’encore ignorants des pratiques contraceptives, ils n’aient pu ni les utiliser, ni s’en prévaloir auprès des filles de leur âge. De sorte que non seulement cette ignorance rendait relativement féconds les rapports d’un jeune garçon avec une jeune fille, mais aussi et surtout elle devait en limiter considérablement le nombre9. Ce n’est pas parce qu’une pratique a été utilisée par des peuples « primitifs » que tout individu peut facilement la redécouvrir lorsqu’il en a besoin : les formes de l’activité sexuelle humaine sont largement culturelles et demandent en tant que telles une initiation intellectuelle ou pratique.

Mais il existait bien d’autres manières de parvenir au plaisir sans faire d’enfant. D’abord l’homosexualité, à quoi les anciens pénitentiels faisaient constamment allusion à propos des adolescents.

Il est vrai que la sodomie était un crime très grave que les tribunaux punissaient du bûcher. Cependant, si l’on connaît jusqu’au début du XVIIIe siècle des cas d’exécution par le feu, on connaît aussi des sodomites assez notoires pour que leur réputation soit parvenue jusqu’à nous ; et qui, pourtant, n’ont pas été exécutés ni parfois même inquiétés, en raison de leur rang ou des protections dont ils bénéficiaient. Surtout, je serais surpris que l’homosexualité des adolescents ait été réprimée de manière aussi terrible.

Pendant le haut Moyen Age, les pénitentiels y faisaient allusion en des termes bien différents de ceux qu’ils employaient pour la sodomie des adultes : non seulement les pénitences étaient bien moindres — et souvent moindres que pour le stupre ou la fornication hétérosexuelle10 —, mais il est clair qu’ils parlent là de pratiques caractéristiques des conduites juvéniles, qui devaient faire place à d’autres après le mariage.

Un certain nombre de statuts synodaux et de manuels de confesseurs postérieurs au haut Moyen Age confirment cette impression. Les statuts du diocèse de Cambrai, élaborés entre 1300 et 1310, ne réservent pas à l’évêque la sodomie perpétrée par les femmes de tout âge et les jeunes gens de moins de vingt ans11. Cela s’explique certainement parce que leur responsabilité paraît moindre que celle des adultes, mais aussi peut-être parce que l’évêque n’aurait pu suffire à absoudre un péché trop fréquent.

Sur cette fréquence, nous avons d’ailleurs des témoignages plus explicites. Par exemple, celui de Gerson, qui écrit dans son Confessional, au début du XVe siècle : « La quarte partie du pechié contre nature est avoir les ungs hommes compaignée les ungs des autres es fondemens ou ailleurs. Ou les femmes des autres par détestable et horribles façons qui ne se doibvent ne nommer ne escripre, ou les hommes des femmes es lieu non naturelz, etc. Je m’en rapporte à la bonne direction du confesseur s’en enquerir saigement et cautement en telle manière que il ne soit point cause de leur apprandre la voie de cest pechié. Et les jeunes hommes non mariez et les fillietes en doybvent bien estre enquis voyre comme jay dit cautement et saigement. Car ilz n’en est guieres depuis qu’ils sont en eage qui ne facent de villains et abhominables péchiez s’ils ne sont mariez jeunes. Et encores en mariaige les jeunes gens font de moult vilains excés. Desquelz j’ay honte den dire tant car le pechié contre nature est si horrible et si abhominable et puant devant dieu que plusieurs foiz il en a prins vengeance comme nous savons de ces cinq cites en la bible qui fondirent en abisme de lorribilité de cest pechié12. »

Il ne faut pas voir dans la fin de ce texte la dénonciation des débuts de notre pratique « malthusienne », mais une observation confirmant celle des sexologues actuels, à savoir que les habitudes sexuelles prises au cours de l’adolescence se perdent difficilement par la suite.

Gerson nous rappelle également certaines conditions matérielles de la vie d’autrefois, propres à favoriser les pratiques dénoncées : « Plusieurs confesseurs en ont trouvé [des pénitents] que tout le temps de leur jeunesse avoient passé et receu tous les ans à pasques sans ouser confesser les dissolucion qu’ils avoient faiz en Ieage de IX de X de XI de XII ans avecque leurs freres et sœurs quand ils couchoient ensemble en jeunesse. Aussi les bergiers et bergieres sont à enquerir, et les gens du temps passé qui gardaient les bêtes dans leur jeunesse. Car moult de meaulx se font en telle eage13. »

Or ces conditions de la vie quotidienne ont-elles beaucoup changé entre le XVe et le XVIIIe siècle ? Il faudrait chercher si les manuels de confession des XVIIe et XVIIIe siècles donnent sur ce point des indications analogues à celles de Gerson.

Philippe Ariès a bien vu combien l’attitude de Gerson annonçait déjà celle des éducateurs du XVIIe siècle. Et certains textes de ces éducateurs nous disent à mots couverts leur hantise des rapports homosexuels entre enfants. Par exemple, cette instruction aux préfets du collège Henri-IV de La Flèche, qui leur prescrit de ne permettre à aucun élève d’entrer dans la chambre d’un autre sous prétexte d’emprunter quelque objet. Et si, exceptionnellement, ils croyaient devoir accorder une telle autorisation, la porte de la chambre devait rester ouverte ou le rideau de la cellule levé14. Même si une telle prudence avait reflété davantage les obsessions des bons pères que celles de leurs élèves, imagine-t-on que ces élèves aient perçu sans dommage ces précautions ?

Même inquiétude dans les écoles paroissiales fréquentées par les enfants du peuple. Dans un manuel à l’usage des maîtres15, lorsqu’on en vient à parler de la conduite à tenir envers les enfants « qui demandent d’aller aux nécessités communes », on n’oublie pas de préciser : « Il leur faut défendre de se trouver dans les lieux deux ensemble pour des raisons de grande importance, que l’horreur du danger qui en arrive me fait passer sous silence. » En admettant même que cette prudence-là soit moins étrange que celle des jésuites de La Flèche, la manière de dire les choses dénonce aussi l’obsession.

Autre péché majeur, lui aussi puni de mort en principe, la bestialité n’a sans doute pas été pour autant aussi négligeable dans la société rurale des XVIIe et XVIIIe siècles qu’elle l’est dans l’Europe urbanisée d’aujourd’hui. Elle aussi devait être une conduite plus généralisée chez les jeunes célibataires, d’ailleurs plus souvent bergers que laboureurs. Voyez le texte de Gerson, cité ci-dessus.

Quoi qu’il en soit, ce n’est ni sur l’homosexualité ni sur la bestialité que je veux surtout attirer l’attention, mais sur les pratiques solitaires qui me paraissent avoir été beaucoup plus généralisées dans notre civilisation chrétienne. Comme l’a bien vu le Dr Hesnard16, les choses sont différentes dans d’autres civilisations répressives de la sexualité, comme la musulmane. Sur un tel sujet, je ne puis, naturellement, donner de preuves directes et statistiques comme on en donne des relations hétérosexuelles entre célibataires. Je vais donc raisonner à partir des enseignements de la sexologie contemporaine et de ceux des confesseurs d’autrefois.

Pourquoi mes contradicteurs ne se préoccupent-ils pas de la masturbation ? Pensent-ils qu’étant, comme l’homosexualité ou la bestialité, une pratique « anormale », elle doit nécessairement, et dans toutes les sociétés, se rencontrer moins fréquemment que la fornication ? Les sexologues paraissent la considérer, en tout cas dans notre société, comme un stade normal — statistiquement normal — du développement sexuel. Et s’ils disent anormale et dangereuse la persistance de ces pratiques après la puberté, cela signifie-t-il qu’elle n’ait pu être fréquente ? « Un tel phénomène, écrit le Dr Hesnard, est beaucoup plus fréquent que celui de la fixation élective isolée à telle ou telle tendance erotique partielle, pour la raison simple que toute retenue sexuelle qui dépasse un certain seuil de tolérance — variable avec chaque individu — renforce l’auto-érotisme17. »

Pensent-ils au contraire que c’est une activité tellement banale et de si peu de conséquence qu’il est inutile d’en parler lorsqu’on cherche à évaluer la chasteté des hommes du XVIIe siècle ? Freud écrivait déjà en 1908 : « Quand on traite de la question de l’abstinence, on ne différencie pas assez nettement deux de ses formes : l’abstention de toute activité sexuelle et l’abstention de relations sexuelles avec l’autre sexe. Beaucoup de gens qui se vantent d’avoir réussi à être abstinents n’y sont parvenus qu’à l’aide de la masturbation ou de satisfactions semblables qui se rattachent à l’activité auto-érotique de la prime enfance18. »

Ces diagnostics sont-ils valables pour l’ancienne société française ? Je crois que toutes les conduites « contre nature », en raison de leur infécondité, étaient moins faciles à réprimer que la fornication : qu’elles étaient donc plus répandues dans une société qui réprimait plus fortement que celle du XXe siècle les naissances illégitimes et qui favorisait encore moins le mariage précoce. Le raisonnement vaut particulièrement pour les pratiques solitaires auxquelles il est extrêmement facile de se livrer sans témoin et quand on en a envie. D’autant plus que, si, par extraordinaire, on était découvert, les sanctions étaient bien moins dures que pour la sodomie ou la bestialité.

A ma connaissance, la masturbation n’a jamais été considérée en justice comme un délit, dans une société où elle existait certainement, comme en témoignent théologiens et confesseurs. Quelle attitude adoptent-ils à son égard ? J’ai déjà signalé que les pénitentiels du haut Moyen Age la considéraient généralement comme un péché nettement moins grave que la fornication19, et je suis prêt à en multiplier les témoignages.

Avec la renaissance théologique des XIIe-XIIIe siècles, la sévérité augmente, du moins sur le plan théorique puisque les théologiens la considèrent comme l’une des manières de pécher contre nature et font du péché contre nature le pire des péchés sexuels20. Mais cette sévérité existait-elle aussi dans le confessionnal ? J’ai soutenu21, en me fondant sur les statuts synodaux de Cambrai, qu’il n’en était généralement rien au début du XIVe siècle. Cette conclusion peut être discutée, et je la nuancerai aujourd’hui. Car il paraît y avoir eu, au cours des XIV et XVe siècles, un effort pour traiter plus sévèrement cette pratique et lui donner au niveau des sanctions pénitentielles le statut qu’elle avait dans la littérature théologique.

Dans son Doctrinal de sapience, rédigé en 138822, Guy de Roye, archevêque de Sens, écrivait : « … la première [branche du péché contre nature] est quand homme ou femme, par luy-mesme, seul et de faict advisé, en veillant, enchet en l’ordure de péché, de quoy les simples prêtres ne peuvent absoudre : car par la gravité il est remis aux Évêques ou à leurs lieutenans ou Penitenciers. »

A peine plus tard, Jean Gerson — qui a éprouvé le besoin de consacrer un livre entier aux pollutions diurnes — écrit dans son Confessional : « C’est un péché contre nature plus grant que davoir compaignée de femme ou femme de homme et est réservé au prélat23. » J’ai donc peut-être eu tort, dans mon précédent article, de considérer comme exceptionnellement sévères, sur ce point, les statuts synodaux du diocèse de Nantes rédigés en 1387 ; et peut-être d’avoir pensé que seule la sodomie était visée par des expressions comme « de vitio contra naturam enormi » (Albi, 1553), « le péché contre nature » (Paris, vers 1580), « nefandum scelus contra naturam » (Reims, 1621), ou « le détestable crime contre nature » (Reims, 1677). Une enquête plus complète et plus soigneuse serait à faire, car la présence ou l’absence de ce péché de « molesse », dans la liste des cas réservés à l’évêque, fournirait une indication solide sur sa fréquence : une présence durable indiquerait que le cas se présente assez peu souvent pour que l’évêque puisse réellement l’absoudre en personne ; son absence prouverait qu’en raison de sa fréquence il est impossible de donner à ce péché, dans la pratique, le statut que les théologiens lui donnent en théorie. En l’absence de telles recherches, je retiens seulement, des témoignages de Gerson et de Guy de Roye, que l’Élise des XIVe-XVe siècles fait un effort pour éliminer ce vice grave ou réduire sa fréquence.

A lire certains textes du même Gerson, on peut d’ailleurs se demander si aggraver le sentiment de la faute était en la matière une bonne méthode : le résultat n’était-il pas que l’on n’osait plus l’avouer en confession ? « … si le confesseur n’était habile et circonspect lorsqu’il interroge sur les péchés de cette sorte, écrit Gerson, ce n’est que rarement et avec difficulté qu’il pourrait obtenir que de tels vices soient avoués par la bouche de ceux qui en sont infectés… C’est pourquoi, après quelques propos familiers et affables — et non pas sévères — sur d’autres matières ou vices, que le confesseur descende graduellement et comme obliquement à l’enquête sur cette sorte de péché24… »

La suite de ces conseils nous renseigne aussi sur la fréquence de la masturbation et sur ceux qui s’y adonnaient : « … S’il ne veut répondre, demande lui alors franchement : “Ami, est-ce que tu palpes ou frottes ta verge comme les enfants ont l’habitude de le faire ?” S’il dit seulement que jamais il ne l’a tenue en cet état ni ne l’a frottée, on ne peut progresser au-delà, si ce n’est en admirant et en disant que ce n’est pas croyable, en l’exhortant à se souvenir de son salut parce qu’il est en présence de Dieu et qu’il est très grave de mentir en confession, et autres choses semblables. Mais s’il dit qu’il l’a tenue et frottée, [dis lui] : “Ami, je le crois bien, mais pendant combien de temps ? Pendant une heure, ou une demi-heure ? et jusqu’à ce que la verge ne soit plus en érection ?” Et que cela soit déclaré comme si le confesseur ne tenait pas cela pour insolite ou peccamineux. S’il répond en confessant qu’il a fait ainsi, alors qu’on lui représente qu’en faisant cela il a commis le péché de molesse, même si, en raison de son âge, il n’en est résulté aucune pollution — puisque là [dans la pollution] se trouve l’achèvement de la délectation séductrice — et qu’il a peut-être perdu sa virginité, du moins celle de l’âme, et qu’il l’a perdue davantage que s’il s’était uni à des femmes selon les moyens de son âge … Ces choses étant observées, il doit alors le gronder avec véhémence et lui rendre ce vice exécrable, et lui conseiller de dire audacieusement les autres parce que celui-là est le pire…

« Le même maître25 conseillait ensuite de soumettre à de tels interrogatoires — avec un petit nombre de changements — les hommes et les femmes plus âgés, parce que, par fréquente expérience, il avait trouvé que de nombreux adultes ont été infectés d’un tel vice, et ne s’en étaient jamais confessés auparavant : les uns par pudeur d’abord, puis par oubli ; les autres par une pudeur toujours si forte qu’ils disent ne s’être jamais proposés de se confesser… En vérité, il en a connu beaucoup qui s’excusaient sur leur ignorance, disant n’avoir jamais entendu [dire] ni [jamais] su qu’un tel attouchement, par lequel ils n’avaient pas la volonté de connaître charnellement les femmes, était un péché26. »

Ce long texte, que j’ai dû considérablement abréger, n’est pas le produit d’une culture livresque, ni des seules obsessions personnelles de son auteur, mais d’une très remarquable observation de la réalité, que l’on doive celle-ci à Gerson lui-même ou au maître en théologie parisien auquel il se réfère. J’en veux pour preuve, s’il en est besoin, le fait que sur plusieurs points Gerson se rencontre, ici encore, avec les sexologues d’aujourd’hui qui décrivent le comportement général des masturbateurs. D’abord, ce sentiment très fort du péché qui retient la plupart d’entre eux de l’avouer en confession. C’est la remarque qui vaut sans doute pour le plus grand nombre. Les sexologues affirment en effet que les pratiques solitaires sont généralement associées étroitement à la timidité à l’égard des femmes, au respect de la morale établie, et qu’elles renforcent en ceux qui s’y adonnent le sens du péché.

Nous voyons, il est vrai, dans ce texte, des adultes qui ont renoncé depuis si longtemps aux pratiques solitaires et qui en restent si peu marqués qu’ils les ont oubliées. Mais il est vraisemblable que ceux qui en conservent la honte en ont aussi conservé l’habitude. Il y en a, enfin, qui paraissent n’avoir pas conscience de leur péché. Le discours que leur prête Gerson au début du XVe siècle rappelle les convictions implicites des auteurs de pénitentiels du haut Moyen Age : pour ces gens-là, ce qu’un chrétien doit éviter par-dessus tout, c’est d’avoir des rapports avec les femmes ; la masturbation n’est qu’une défaillance vénielle ; voire une pratique paramédicale destinée à faire tomber la surpression du désir sexuel. Est-ce si différent de la conduite de ces saints, dont parle la légende, qui se jettent dans la neige pour refroidir leurs ardeurs ? D’un point de vue actuel, on pourrait comprendre aussi que ces masturbateurs-là n’ont pas de phantasmes : ils ont un comportement narcissique tel que le décrivent Freud et ses disciples. D’où leur bonne conscience.

Enfin, dernière rencontre entre Gerson et les sexologues : lorsqu’il accuse la masturbation prolongée de favoriser d’autres comportements anormaux : « Et qui le acoustume et qui la ostine, le deable le fait ligerement trébucher en plusieurs autres péchez villains et terribles que nul ne doibt nommer ne escrire27 »

Du début du XVe siècle à la fin du XVIIIe, l’attention que les confesseurs prêtent à la masturbation paraît n’avoir pas faibli. Je vois même le signe d’une hantise redoublée dans l’emploi que l’on fait, pour désigner ce vice, de mots qui signifiaient originellement autre chose : dès le XIIIe siècle, semble-t-il, on l’appelle « molesse », alors que dans l’Antiquité ce mot paraît avoir désigné l’homosexualité passive ; dès le XVIe, on commence à assimiler la masturbation au péché d’Onan. C’est ce qu’atteste, entre autres, Benedicti, en 1585 : « Quiconque se procure pollution volontaire hors mariage, qui est appelée par les Théologiens “molities”, il pèche contre l’ordre naturel… Aussi est-il un des cas réservé aux supérieurs, en plusieurs ordres selon qu’il est contenu es statuts d’icelles … A raison de ce péché, Her et Onan, les deux enfants de Juda… furent tuez d’un esprit28. » Il s’agit, bien sûr, de trouver dans les textes sacrés le plus de condamnations possible d’une pratique sans doute plus fréquente alors qu’au temps des Hébreux ou de saint Paul29.

Quant à ceux qui usent de ces pratiques, après nous avoir déjà laissé entrevoir les religieux des divers ordres, qui doivent s’en confesser à leurs supérieurs, Benedicti parle plus explicitement des laïcs : « Et toutesfois il s’en trouvera de si addonnés à l’ordure de ce péché — comme est le plus souvent la jeunesse de l’un et l’autre sexe — que les hommes ne se voudront marier, ne les femmes prendre maris, lorsque par ce moyen ils assouvissent leurs appétits impudiques y continuant leurs ans, voire, hélas, jusques au tombeau30… » Une nouvelle fois, donc, l’affirmation que ces pratiques ont une grande vogue dans la jeunesse de l’un et l’autre sexe. Faut-il remarquer qu’on parle ici de jeunesse et non de l’enfance ? J’aurais tendance à le faire malgré l’imprécision des mots « enfant », « adolescent », « jeunesse », sur quoi Philippe Ariès a naguère attiré notre attention. Faut-il comprendre que font partie de cette jeunesse ces obstinés qui ne veulent se marier et en déduire que l’on situe cette jeunesse entre la puberté et l’âge au mariage ? Je le croirais volontiers ; mais cela reste discutable.

En tout cas, il s’agit là de laïcs et non plus de religieux. Et Benedicti décrit plus explicitement que Gerson ces gens installés à tel point dans l’auto-érotisme qu’ils refusent le mariage. Cela implique, me semble-t-il, que de tels pécheurs ne sont pas exceptionnels, sinon très fréquents. Et il faudrait peut-être, à côté des raisons sociales et économiques du célibat en ce temps, faire une petite place à ce type de comportement. Remarquons qu’en cette fin du XVIe siècle Benedicti parle des masturbateurs entêtés comme, au XIVe, John Bromyard parlait des fornicateurs31. Est-ce l’indice d’un changement dans les pratiques sexuelles des célibataires ?

On peut aussi se demander si les nouements d’aiguillette qui défrayaient la chronique du temps ne seraient pas imputables à un auto-érotisme trop prolongé plutôt qu’aux jeteurs de sorts que l’on en croyait responsables et qui s’en flattaient effectivement. Pour Benedicti, ceux qui refusent le mariage font preuve d’obstination dans le péché, car Dieu a fait du mariage le remède à toutes les formes d’incontinence. Mais pour nous qui croyons percevoir la logique du comportement auto-érotique, ceux qui ne peuvent consommer leur mariage ne sont peut-être pas très différents de ceux qui refusent de prendre femme.

Une autre divergence de vue entre nos sexologues contemporains et les confesseurs d’autrefois apparaît dans le système de répression pénitentielle qu’indique Benedicti : « Et faut bien adviser d’en confesser les circonstances. Exemple. Si quelqu’un comettant ce péché pense avoir à faire ou désire une femme mariée, outre le péché de molesse, c’est adultère ; s’il désire une vierge, c’est stupre ; s’il désire sa parente, c’est inceste ; s’il désire une religieuse, c’est sacrilège ; s’il désire un masle, c’est sodomie ; ainsi la femme à l’endroit des hommes32. »

De même que l’importance de l’auto-érotisme est principalement due au mariage tardif et à la répression des activités hétérosexuelles extraconjugales, de même un tel système pénitentiel, qui essaye de réprimer les phantasmes, devrait logiquement favoriser le développement d’un narcissisme véritable chez les masturbateurs, donc leur dégoût du mariage. Il est vrai que cette répression-là n’a sans doute pas eu d’effets.

Au XVIIe siècle, les choses ne vont pas mieux. En 1628, dans l’adaptation française qu’il donne de la Somme du cardinal Toledo, M. A. Goffar écrit : « C’est un péché trés-grief et qui est contre nature : il n’est permis ny pour la santé ni pour la vie, ni pour quelque fin que ce soit. D’où vient quel les Médecins pechent griefvement, qui conseillent cet acte pour la santé, et ceux qui leur obéissent ne sont point exempts de péché mortel. Or ce péché se quitte mal-aisément, d’autant que l’occasion d’iceluy est toujours avec l’homme : aussi est-il tellement commun, que je crois que la plus part des damnez est tachée de ce vice. Et je ne pense point qu’il y aye aucun autre remède efficace, sinon de se confesser souvent à un même Confesseur, et si faire se peut trois fois la sepmaine : ce Sacrement estant un frein très propre à ce péché, et quiconque ne s’en sert, qu’il n’attende aucun amendement, sinon par une grâce spéciale, ou miracle de Dieu33. »

Nonobstant le principe jésuite de la fréquente confession, qui transparaît ici, il me paraît clair que l’on a dû abandonner la réservation de ce péché à l’évêque : contre un mal si redoutable et si répandu, il faut que chaque confesseur aide presque quotidiennement chacun de ses pénitents.

Les jansénistes ne sont pas moins conscients du danger et de la nécessité d’une lutte de tous les instants. Dans une lettre à M. de Sacy sur l’éducation des enfants du prince de Conti, Lancelot écrit en effet que, pour les protéger des attaques du démon, ils avaient ‹ toujours quelqu’ange visible auprès d’eux, soit de jour, soit de nuit, soit dans la chambre soit à l’église, soit dans les divertissements soit dans les visites, et enfin jusque dans les nécessités les plus secrètes34 ». Je ne sais pas si, par ce moyen, la citadelle de leur virginité a pu être défendue jusqu’au bout avec succès, ni ce qu’a été le développement sexuel ultérieur de ces princes. Mais je tirerai de ce texte deux observations. D’une part qu’il ne pouvait être question de surveiller tous les jeunes gens aussi bien que ceux-là. D’autre part que c’est cependant à une telle surveillance qu’aboutissait la logique de la pédagogie catholique du XVIIe siècle : jansénistes comme jésuites, dans le confessionnal ou les collèges comme chez les princes, n’imaginaient finalement, pour préserver des âmes encore neuves d’une tentation fatale, qu’une surveillance de tous les instants. Et je ne connais aucun texte qui fasse état des victoires de cette stratégie.

La ferveur religieuse d’un grand nombre d’hommes et de femmes du XVIIe siècle est un fait. Et je ne doute pas qu’un certain nombre d’entre eux aient pu, par cette ferveur, sublimer leur libido et transmuer leurs pulsions avec un certain succès. Mais les autres ? Les autres qui formaient la grande majorité.

Je m’intéresserais peut-être à la thèse de la sublimation massive, si j’avais la preuve, ou le sentiment que, pour le gros de la population, le XVIIe siècle ait été un siècle de passion autre qu’érotique. Mais qui prétendra que le XVIe ait été moins passionné ? Ce qui caractérise le XVIIe siècle, en France, par rapport au XVIe, c’est son œuvre d’éducation, de civilisation des élites et des masses. Education intellectuelle et religieuse, certes, mais surtout éducation morale. Or la morale du XVIIe siècle, et particulièrement la morale sexuelle, reste, malgré les efforts salésiens, dominée par l’idée de péché. Elle est un combat continuel contre la tentation ; un combat défensif — défensif d’une innocence enfantine dont on prend de plus en plus conscience — où seul, au fond, l’ennemi peut obtenir des victoires. Défendre le libre arbitre ou l’incapacité de l’homme à se sauver, ce n’est que deux manières contradictoires de mettre le péché au centre de la vie religieuse. On trouve certainement une véritable sublimation chez les mystiques du début du siècle. Mais lorsque le mysticisme tourne au quiétisme, n’est-ce pas une troisième manière de prendre position par rapport au péché ? Toutes les querelles religieuses du XVIIe siècle sont ainsi dominées par la question du péché.

Il est bien difficile, en l’absence d’études attentives, de savoir dans quelle mesure le sens du péché existait dans les masses. Parfois, les missionnaires se désolent de ne pas le trouver ; parfois, il me semble que le sens de l’interdit domine la morale populaire. En tout cas, c’est bien la morale orthodoxe de l’époque que l’on essaie de diffuser dans les masses, plus profondément qu’aux siècles passés. Une morale qui a pu faire régresser l’inceste, l’adultère, la fornication, le viol, voire l’homosexualité juvénile — tout cela serait à rechercher —, mais une morale qui ne pouvait déraciner les pratiques solitaires là où elles étaient établies. Je croirais même qu’en réprimant les autres formes plus visibles de l’activité sexuelle préconjugale, elle a dû diffuser l’auto-érotisme dans les milieux sociaux où il n’aurait pas, jusque-là, été d’usage courant.

Enfin, lorsque, pour prouver et expliquer l’abstinence sexuelle aux XVII et XVIIIe siècles, on souligne le développement d’un moralisme jansénisant, il me paraît, à moi, qu’on accrédite au contraire ma thèse de pratiques solitaires généralisées. Le jansénisme, en tant qu’attitude religieuse caractérisée par la hantise du péché, ne se comprend pas sans l’expérience du péché. Or quel péché est plus immédiatement ressenti comme tel que celui dont nous parlons ? Quelle sorte de vie sexuelle développe davantage la crainte du Père ?

On pourrait objecter que la diffusion massive des pratiques solitaires et homosexuelles que je suggère aurait eu des effets plus sensibles que nous ne le constatons sur la vie sexuelle ultérieure des Français du XVIIe siècle. Je refusais d’admettre qu’après quinze ans de sublimation parfaite et de transmutation des pulsions sexuelles, on ait pu encore trouver au plan sexuel l’énergie nécessaire pour se marier et procréer. Après quinze ans de masturbation ou d’homosexualité, se demandera-t-on, aurait-ce été plus facile ? Les sexologues actuels affirment en effet que l’auto-érotisme entretient la timidité à l’égard du sexe opposé ; qu’il crée un sentiment de culpabilité et un complexe d’infériorité qui rendent difficile la conquête amoureuse. Que, d’autre part, une fixation auto-érotique trop longue, même si elle n’implique pas un comportement vraiment narcissique, favorise l’éjaculation précoce, rend décevants les rapports conjugaux, et risque d’entraîner, au bout de quelque temps de mariage, un retour aux pratiques juvéniles. Comment donc concilier l’hypothèse de mœurs « contre nature » généralisées avec la constatation évidente que la grande majorité des hommes de ce temps se mariaient et avaient beaucoup d’enfants ?

Il est vrai que la vie sexuelle d’une société forme un tout : on ne peut étudier les conduites extraconjugales sans se préoccuper de leurs répercussions sur le commerce conjugal. Mais, à l’objection formulée, je répondrai de deux façons : d’abord, en essayant de voir si les pratiques « contre nature », dont je suggère la diffusion massive dans la jeunesse, peuvent se concilier avec ce que nous savons du mariage dans la société chrétienne occidentale ; ensuite, en cherchant à savoir si les activités hétérosexuelles antérieures au mariage sont aussi peu nombreuses qu’on l’admet généralement.

Et d’abord, la mariage d’autrefois nécessitait-il comme aujourd’hui une conquête amoureuse ? Je sais bien que la littérature nous présente un certain nombre d’aventures amoureuses finissant par un mariage. Mais faut-il en faire la règle ? Je ne le crois pas. La littérature profane a pour fonction principale de parler d’aventures et d’amour, et elle peut être tentée, pour que l’aventure d’amour « finisse bien », de l’éterniser dans le mariage plutôt que dans la mort. Cela concerne les problèmes de la littérature plutôt que la réalité du mariage, avant le XVIIIe siècle. Je crois avoir assez montré, dans mon précédent article, à quel point chez les moralistes ecclésiastiques ou laïcs, et jusque dans la littérature érotique elle-même, on concevait comme distinctes les conduites amoureuses et matrimoniales ; et je pourrais encore citer de nombreux textes à l’appui de cette idée.

On me dira sans doute que cette distinction, à supposer qu’elle soit valable pour la noblesse, voire une partie de la bourgeoisie, ne vaut pas pour le peuple ; que les gens du peuple se mariaient selon leur cœur. Et je crois en effet que, dans les familles sans fortune, les jeunes gens avaient plus d’initiative dans le choix d’un conjoint. Cela ne signifie cependant pas — quoi qu’en dise Marivaux — qu’ils choisissaient une épouse selon les mêmes critères et avec les mêmes démarches que lorsqu’ils recherchaient une maîtresse. Les procès en rupture de promesse de mariage et les conceptions prénuptiales — dont nous parlerons plus loin — mériteraient d’être étudiées dans cette optique, mais témoignent sans doute des manquements à la règle plus que de la règle elle-même, surtout au XVIIe siècle. Au total, avouons qu’aucun historien n’a encore étudié de près cette question ; et, en l’état actuel des recherches, il me paraît que, pour l’essentiel, le mariage populaire lui aussi est bien autre chose qu’une histoire d’amour.

Il ne faudrait en effet pas croire que l’opposition des deux archétypes de conduite, que j’ai dépeints dans mon précédent article, soit une invention des théologiens chrétiens et n’ait pu, comme telle, influencer que les couches les plus cultivées de la société. Cette vision de l’amour et du mariage, les théologiens l’ont trouvée toute constituée dans la culture gréco-romaine. Non pas chez les seuls stoïciens, comme le laisserait croire Noonan35, mais profondément enracinée dans les mœurs, ainsi que vient de le rappeler Marcel Détienne dans un petit livre déjà fameux36. Il ne semble pas non plus que l’antinomie du mariage et de la passion amoureuse soit caractéristique d’une culture occidentale ou indo-européenne : l’ethnologue Luc Thoré l’a retrouvée en Afrique, chez les Wolofs, les Toucouleurs, et toutes sortes d’autres peuples non sénégalais37. A partir de cette découverte, il a élaboré une théorie générale des relations conjugales dans les trois types de société qu’a connus l’humanité : malgré tout ce qui les oppose par ailleurs, les sociétés traditionnelles, qu’elles soient de type matrilinéaire ou patri-linéaire, proscrivent l’intimité spirituelle et sentimentale de l’épouse avec son mari autant qu’elles interdisent les relations sexuelles entre parents ; l’une et l’autre de ces prohibitions étant nécessaires à la cohésion sociale. La société urbaine et industrielle d’aujourd’hui s’opposerait donc à toutes les sociétés traditionnelles en favorisant l’établissement d’une intimité conjugale et de la communication verbale effective entre époux. Mais, en jetant l’individu dans les bras d’un étranger ou d’une étrangère, cette société accentuerait fortement « la rupture d’avec le monde infantile et rassurant de la proximité maternelle ». L’aventure matrimoniale y comporterait donc davantage de risques que dans les autres sociétés, et une proportion d’échecs beaucoup plus considérable. D’où l’importance de l’aptitude à la vie conjugale, alors que, dans les sociétés traditionnelles, le mariage, moins exigeant, pouvait s’accommoder d’une disponibilité moins grande.

Quelle que soit d’ailleurs la valeur de cette théorie générale des relations conjugales, Pierre Bourdieu a bien montré comment, jusque vers 1914, l’ancien type de mariage subsistait dans certaines campagnes françaises38. Chez les paysans du Béarn, il a fait ressortir l’importance des facteurs économiques à l’intérieur du système matrimonial ; l’intervention des familles dans le mariage, et la restriction de la liberté de choix, corrélative à la ségrégation des sexes39.

Il resterait à démontrer que ce que l’on constate chez les paysans béarnais d’aujourd’hui existait dans la plupart des campagnes françaises aux XVIIe et XVIII siècles. Mais, en l’état actuel des recherches, et compte tenu de la convergence de ce système du mariage avec celui dont nous parlent les auteurs ecclésiastiques, du VIe au XVIIIe siècle, et avec ce que nous savons du mariage noble et bourgeois aux XVIIe et XVIIIe siècles, il est raisonnable de l’admettre. Ce serait plutôt à ceux qui croient que le mariage d’amour était la règle dans les campagnes de ce temps de commencer à en apporter quelques preuves.

Admettons donc, jusqu’à preuve du contraire, que la timidité en principe caractéristique du comportement auto-érotique n’empêchait pas les jeunes gens d’autrefois de se marier. Mais, une fois mariés, comment pouvaient-ils s’adapter à la vie conjugale ?

A cet égard, je suggère d’abord que les mises en garde des sexologues d’aujourd’hui contre les préjudices causés par une pratique prolongée de la masturbation ne concernent peut-être que des cas limites, et qu’en général une certaine adaptation à la vie conjugale est possible. En supposant la diffusion massive des pratiques solitaires, je n’ai pas voulu dire que le comportement narcissique proprement dit était très répandu. Plusieurs observations faites par les confesseurs d’autrefois indiquent qu’en général il ne s’agit que d’une pratique d’attente, qui ne se substitue pas au désir de l’union hétérosexuelle. La plupart des confesseurs recherchent les phantasmes du masturbateur et les imaginent principalement hétérosexuels. La catégorie, mentionnée par Gerson, des masturbateurs qui « n’avaient pas la volonté de connaître charnellement les femmes » me paraît, hors du clergé, exceptionnelle. De même ceux qui, selon Benedicti, n’ont pas de goût pour le mariage. D’ailleurs, dans les stades avancés du comportement auto-érotique, l’éjaculation survient en un temps extrêmement bref : ce n’est pas ce que suppose Gerson, lorsqu’il parle d’une heure ou d’une demi-heure. De sorte que, dans le cas général, la masturbation amoindrissait peut-être les aptitudes à la conquête amoureuse et au plaisir conjugal, mais n’éliminait pas le désir de s’unir aux individus du sexe opposé. On peut même supposer qu’elle l’entretenait et l’avivait d’une certaine manière, ainsi que l’ont montré les études faites sur la sexualité des déportés de la Seconde Guerre mondiale. Au reste, personne ne soutient, à ma connaissance, que les masturbateurs, même les plus obstinés, n’aient jamais été pères de familles nombreuses40. Ce qui est en question, c’est de savoir dans quelle mesure ils étaient capables de trouver leur bonheur sexuel dans le mariage.

Or les quelques indications que nous pouvons avoir sur ce point ne s’opposent pas à l’hypothèse d’une fixation longue sur l’auto-érotisme avant le mariage, mais, au contraire, la confirmeraient plutôt. D’abord, est-ce par hasard que les nouements d’aiguillette paraissent se faire plus nombreux au moment où commence la Réforme catholique ? Mme M. Caumette a montré, dans un mémoire encore inédit41, que les cérémonies contre l’impuissance conjugale n’apparaissaient dans les rituels qu’entre 1616 et 1760. Les historiens, les inquisiteurs, les jeteurs de sorts et leurs victimes sont persuadés qu’il s’agit là d’un aspect de l’épidémie de sorcellerie de la fin XVIe-début XVIIe siècle. Mais pourquoi ne serait-ce pas à mettre aussi en rapport avec une répression accrue de la sexualité juvénile ? Il est vrai que cela témoignerait en faveur d’une certaine abstinence plus encore qu’en faveur d’une généralisation de la masturbation ou de l’homosexualité.

Il faut remarquer, d’autre part, que les pratiques solitaires préconjugales, si on ne peut les tenir pour cause de l’antinomie du mariage et de la passion amoureuse, s’accordent très bien avec elle. Si le mariage n’est pas fait pour l’amour, c’est, certes, pour les raisons sociales très profondes qu’ont analysées, hors de la culture chrétienne ou sur un plan très général, Marcel Détienne et Luc Thoré. Mais les pratiques solitaires des jeunes Français, dans la mesure où elles pouvaient les porter à être déçus dans leurs relations conjugales — comme l’affirment les sexologues —, pouvaient ainsi renforcer le sentiment de cette antinomie et leur en donner l’expérience concrète.

Enfin et surtout, lorsque, avec les théologiens et casuistes du XVIIe siècle, on parvient à s’insinuer dans le secret du lit conjugal, on est frappé par le parfum d’auto-érotisme qui s’en dégage. Mme A. C. Kliszowski le montre bien42. « Tous les théologiens de ce temps, écrit-elle dans la conclusion de son étude, permettent à la femme de s’exciter elle-même par des caresses avant la relation conjugale — se excitare tactibus —, et une grande majorité d’entre eux l’autorise aussi à faire de même après le retrait de l’homme, si elle n’a pas encore atteint au plaisir. Quel étonnant apprentissage des plaisirs solitaires, cautionné par les autorités religieuses ! Il se dégage ainsi l’impression que chacun des époux doit accomplir son devoir procréateur, sans guère s’occuper de ce que ressent son ou sa partenaire. »

Après ce que nous avons entraperçu de la sexualité préconjugale, je contesterai l’idée que les conjoints aient pu faire ainsi « l’apprentissage » des pratiques solitaires. Mais, pour le reste, cette conclusion, fondée sur des textes nombreux43, me paraît extrêmement intéressante. Les théologiens sont amenés à poser ce problème parce qu’ils fondent le mariage sur la procréation, et dans la mesure où ils acceptent la théorie galénique de la double semence. Cette théorie, ils sont obligés d’en retenir au moins quelque chose, malgré leur culte d’Aristote, dans la mesure où ils ne peuvent admettre sans ruiner leur vision de la sexualité, qu’il existe un plaisir sexuel sans émission d’une semence nécessaire ou utile à la procréation. Cela est clair. Mais il est clair également, quelle qu’ait pu être leur compréhension du phénomène biologique de la génération, que, s’ils avaient partagé notre idéal de l’union conjugale, ils n’auraient pas pu poser le problème en ces termes et encore moins le résoudre comme ils l’ont fait.

Cela ne signifie pas que les conjoints de l’époque n’aient pu découvrir empiriquement l’échange conjugal tel que nous souhaitons aujourd’hui le pratiquer. Mais cela signifie que rien dans les structures idéologiques dominantes de l’époque ne les y disposait, et que la conduite conjugale qui leur était proposée ne les forçait nullement à rompre avec la formation sexuelle qu’avaient pu leur donner les pratiques solitaires d’avant le mariage. On pourrait dire, à l’inverse, que le christianisme entretenait les pratiques solitaires non seulement en réprimant toutes les autres formes, moins secrètes, d’activité sexuelle préconjugale, mais aussi par la vision strictement génitale des relations sexuelles dans le mariage qu’il maintenait.

Deuxième réponse à l’objection formulée plus haut : je ne crois pas que les relations hétérosexuelles extraconjugales aient été aussi rares qu’on l’estime généralement, et cela pour trois raisons : d’abord parce qu’on néglige totalement l’adultère ; ensuite parce qu’il faut prendre en considération le taux des conceptions prénuptiales avec plus de détermination et de réflexion qu’on ne le fait d’ordinaire ; enfin parce qu’on ne réfléchit pas assez à la fréquence des relations extraconjugales dont peuvent témoigner les naissances illégitimes.

Si l’on pouvait donc supposer qu’une proportion non négligeable des jeunes célibataires a eu des relations sexuelles — fût-ce épisodiquement —, cela renforcerait l’idée déjà avancée que des pratiques solitaires ou homosexuelles relativement durables pouvaient cependant ne pas entraîner la structuration de comportements intégralement narcissiques ou homosexuels. Ou, pour prendre les choses par l’autre bout, disons que, si les pratiques préconjugales ne détruisent pas le désir d’union avec le sexe opposé mais d’une certaine manière l’entretiennent ou l’avivent, il doit logiquement y avoir eu plus de relations hétérosexuelles préconjugales qu’on ne l’a estimé jusqu’à présent.

Et d’abord, pourquoi supposer que les hommes de ce temps — qui nous importent en l’occurrence plus que les femmes — aient eu des relations sexuelles avec des jeunes filles ou des veuves plutôt qu’avec des femmes mariées ? Je citerai non pas comme preuve mais comme argument de bon sens, tenant compte des conditions de l’époque, un passage bien connu du VIIe discours des Dames galantes où Brantôme affirme : « Il ne faut doubter nullement que qui veut avoir tost jouissance d’un amour, il se faut adresser aux dames mariées, sans que l’on s’en donne grand peine et consomme beaucoup de temps ; d’autant que — comme le dit Boccace — tant plus on attise un feu et plus il se fait ardant. Ainsi en est-il de la femme mariée, laquelle s’eschauffe si fort avec son mary que, luy manquant de quoy estaindre le feu qu’il donne à sa femme, il faut bien qu’elle emprunte d’ailleurs ou qu’elle brûle toute vive. » La jeune fille, au contraire, « craint ce premier assaut de sa virginité, car il est à aucune quelquefois plus ennuyeux et cuisant que doux et plaisant ». Deuxième argument : « Ce qui empesche plus toute fille ou femme d’en venir là bien souvant, c’est la crainte qu’elles ont d’enfler par le ventre sans manger des febves, ce que les mariées ne craignent nullement : car si elles enflent, c’est le paouvre mary qui a tout fait, et porte toute la couverture44. »

Il est certainement difficile d’arriver à des conclusions sûres dans ce domaine. Mais, là encore, on tranche avant d’avoir commencé à étudier la question45. Les quelques documents que je puis connaître — en dehors des textes émanant des théologiens, casuistes et confesseurs — nous donnent à penser que l’adultère était sévèrement réprimé46. Mais dans quelle mesure cette sévérité était-elle ressentie par les contemporains et détournait-elle les femmes de tromper leurs maris ? On voit des collectivités entières se plaindre avec insistance de l’abondance des adultères, abondance qu’elles attribuent à l’indulgence des peines en vigueur47. Il faudrait donc aller plus loin dans la recherche : s’intéresser aux charivaris et autres manifestations plus ou moins spontanées de la réprobation populaire, aux procès, sentences, attendus, témoignages, etc., tous documents qui nous permettraient de mieux discerner, derrière l’attitude des individus et des groupes sociaux, quelle a pu être la réalité de l’adultère en milieu populaire. Il serait particulièrement utile de rechercher quel type de rapport était généralement poursuivi et réprimé : relations longues, impliquant à la fois le cœur et les sens ; ou relations brèves, sensuelles, nées de l’occasion ? Et si l’on peut penser que le type de rapport le plus réprimé était aussi le plus fréquent dans la réalité.

Car si, comme je le soutiens avec P. Bourdieu, la conclusion d’un mariage était rarement une affaire de sentiment ; si, comme le disent plusieurs des confesseurs cités et le texte littéraire évoqué dans mon précédent article48, un nombre appréciable de filles s’adonnaient avant leur mariage à la masturbation ; si, sans même en arriver aux pratiques extrêmes que nous révèle A. C. Kliszowski, les relations conjugales restaient souvent plus génitales que pleinement sexuelles au sens freudien du terme ; alors nous pouvons nous attendre à ce qu’un nombre non négligeable de femmes mariées aient eu des aventures brèves et furtives, n’engageant que leur sensualité ; et si les relations de ce type n’apparaissaient qu’accidentellement dans les procès d’adultère, nous serions en droit de penser qu’elles échappaient pour la plupart à la répression légale ou sociale, que ce soit parce qu’elles tiraient moins à conséquence — et étaient en somme moins scandaleuses — qu’une véritable liaison où la femme se serait engagée tout entière ; ou parce qu’elles étaient plus difficiles à surprendre. Il n’est pas impossible, d’ailleurs, qu’une typologie des faits de fornication, comme celle que nous évoquerons sommairement tout à l’heure, nous aide aussi à nous faire une idée de l’importance respective de ces types d’adultère.

En l’absence de telles recherches, je ne vois aucune raison de négliger l’adultère ni de le considérer comme moins fréquent que la fornication simple lorsqu’on essaie d’évaluer l’importance des relations illégitimes.

La fornication simple — il faut d’emblée le souligner avec vigueur —, nous pouvons l’atteindre et par les naissances illégitimes et par les conceptions prénuptiales. Or l’opposition que l’on a l’habitude d’établir entre les aventures sexuelles aboutissant aux unes et aux autres fait que l’on n’utilise qu’avec gêne les taux de conception prénuptiale. On se demande si, dans certaines régions françaises, elles n’indiqueraient pas, comme dans le comté de Leicester dont P. Laslett nous a fait connaître la coutume49, l’archaïsme des mœurs plutôt que le libertinage. C’est en l’état actuel de nos connaissances un scrupule exagéré50 qui tend donc à nous faire sous-estimer de beaucoup la fréquence des relations extraconjugales.

Résumant d’une formule l’opposition des naissances illégitimes et des conceptions prénuptiales, P. Chaunu définit celles-ci comme indicatives des privautés des fiancés, et celles-là des droits du maître sur sa servante. A un certain niveau d’analyse, cette opposition est utile. Mais n’en soyons pas dupes : un même type de relations sexuelles peut très bien aboutir tantôt à des naissances illégitimes et tantôt à des conceptions prénuptiales. Les déclarations de grossesse nous montrent que — du moins dans les villes — beaucoup de naissances illégitimes procèdent de relations entre un homme et une femme de même milieu social, relations qui auraient pu aboutir à un mariage. La série des plaintes en rupture de promesse de mariage — par exemple celles que Mme M.-C. Phan vient d’étudier à Carcassonne51 — nous renseigne abondamment sur ce type d’histoires.

Inversement, les conceptions prénuptiales pourraient ne pas toutes procéder des relations des nouveaux époux. Lorsqu’un jeune homme de condition a défloré ou engrossé une jeune fille du peuple, les confesseurs lui prescrivent de réparer sa faute en dotant et mariant la fille. Je suppose donc que quelques-unes des filles séduites parviennent à se marier avant l’accouchement et qu’elles viennent grossir notre statistique des conceptions prénuptiales. Rien ne nous assure d’ailleurs que le séducteur soit toujours jeune et qu’il n’ait pas avec la fille séduite des relations de maître à servante, c’est-à-dire de celles qui, en règle générale, aboutissent à des naissances illégitimes. Admettons que le nombre de ces aventures-là soit négligeable. Il reste que les conceptions illégitimes peuvent être dues à des aventures de types encore bien différents.

Les unes résultent de la liberté qu’on a pu laisser aux fiancés, ce qui pourrait constituer un archaïsme comparable à celui que nous trouvons dans la coutume de Leicester, ausi bien qu’un modernisme. D’autres, au contraire, peuvent avoir précédé les fiançailles, qui en seraient alors le résultat et non la cause. Celles-là seraient donc tout à fait comparables aux relations qui aboutissent d’autres fois à des naissances illégitimes. Or, si on le cherchait, il ne serait pas très difficile de distinguer les unes des autres. Car, dans beaucoup de paroisses, les curés indiquent la date des fiançailles et il serait facile de savoir si la conception est antérieure ou postérieure. Pierre Chaunu, qui s’intéresse au problème des fiançailles, semble penser que, même lorsque le curé n’en faisait état qu’au moment du premier ban de mariage, elles duraient en fait beaucoup plus longtemps. Je ne suis pour l’instant nullement convaincu que cela soit la règle. Et, en l’état actuel de notre ignorance, il me paraît légitime de considérer comme ayant précédé les fiançailles les conceptions aboutissant à des naissances dans les premiers mois du mariage.

Prenons l’exemple de Tamerville dont l’étude a été particulièrement précise52. En 1624-1690, on y trouve 9 % de conceptions prénuptiales ; en 1691-1740, on en trouve 11,3 % ; et en 1741-1790, 20 %. Dans cette statistique, Philippe Wiel ne tient pas compte des naissances survenues dans le huitième mois du mariage, ce en quoi il peut avoir raison, mais remarquons qu’il prend le risque de sous-estimer la fréquence de ces conceptions plutôt que celui de la surestimer. Ce qui me frappe surtout dans le tableau très détaillé qu’il nous donne, c’est le petit nombre des naissances survenues dans le quatrième et le cinquième mois du mariage. Il me semble donc discerner ici les deux types de conceptions prénuptiales que je supposais : dans les premiers mois, celles qui ont sans doute précédé les Fiançailles ; dans les derniers mois, celles qui les ont sans doute suivies ; entre les deux, presque rien. Or je remarque aussi que, ce qui entraîne l’augmentation d’ensemble des conceptions prénuptiales, c’est l’augmentation des conceptions du premier type : dans les trois premiers mois du mariage, on a 3,1 % des naissances en 1624-1690 ; 8,49 % en 1691-1740 ; et 13,35 % en 1741-1790. Au contraire, les naissances survenant dans les septième et huitième mois du mariage évoluent à la baisse ou stagnent puisqu’elles passent de 9,8 % à 5,24 % et 6,30 %. On peut donc supposer que c’est bien l’augmentation des relations antérieures aux fiançailles, donc des relations typiquement illégitimes, qui explique la hausse d’ensemble des conceptions prénuptiales.

Or ces relations antérieures aux fiançailles, que pouvaient-elles être ? On croit généralement que ceux que nous allons retrouver mariés étaient alors des amoureux qui se seraient fréquentés assidûment avant même que leurs familles aient pris la décision de les marier. On pourrait aussi imaginer que depuis longtemps les familles étaient d’accord pour s’allier et que, lorsque les jeunes gens n’ont plus pu résister à l’attrait de l’union sexuelle, ils ont trouvé normal ou commode d’en faire l’apprentissage l’un avec l’autre. De toute façon, il se serait agi d’une relation exclusive et suivie. Toutes ces suppositions, on ne les fait d’ordinaire pas explicitement. Mais les conclusions que l’on tire de l’examen des conceptions prénuptiales attestent qu’on les fait implicitement. Or, supposer cela, c’est élaborer un roman conforme à notre mythologie, à notre vision actuelle de l’amour et du mariage, mais dont rien ne prouve qu’il corresponde aux conduites réelles du XVIIe siècle ni même du XVIIIe. Il est tout à fait possible qu’un certain nombre de ces conceptions soient le résultat de relations sexuelles brèves, non exclusives, nées d’une rencontre dans un endroit propice, à un âge où les pulsions sexuelles deviennent trop pressantes. Il est même probable que beaucoup de dépucelages se sont apparentés à des viols : les stéréotypes de l’époque, sinon la nature, l’exigent53.

Or, même des relations suivies, et surtout si la jeune fille a moins de vingt ans, ne sont pas toujours fécondes, comme l’attestent les statistiques de fécondité légitime concernant les femmes de quinze à vingt ans. Même dans ce cas, donc, il faudrait admettre que, par le biais des conceptions prénuptiales, nous sous-estimons systématiquement le nombre des jeunes gens ayant eu des relations sexuelles avant le mariage. Nous le sous-estimons encore beaucoup plus si, comme je le crois probable, un nombre important de ces conceptions prénuptiales a pour origine des relations brèves et non exclusives. Sans doute ne puis-je imaginer pour l’instant le moyen de rétablir, à partir du nombre des conceptions prénuptiales, la proportion réelle des jeunes ayant eu des relations sexuelles. Mais il faut être bien conscient que cette proportion, nous la sous-estimons de toute façon, et sans doute considérablement.

Grâce aux déclarations de grossesse, les naissances illégitimes nous fournissent au contraire une base de calcul permettant de retrouver, grossièrement, l’ordre de fréquence du type de relations dont elles sont le résultat. Prenons par exemple les déclarations de grossesse de Grenoble, étudiées par Mlles Sapin et Sylvoz54. Pour la période 1680-1735, 864 d’entre elles permettent une analyse typologique ; et 322 seulement pour la période 1736-1790. Les deux chercheuses ont distingué trois types de relations charnelles : celles où il y a eu un rapport unique, qui est souvent un viol ; celles où les rapports ont été peu nombreux ; et celles enfin où ils ont été « continus et suivis » pendant des mois ou des années. Au cours de la première période, 137 grossesses renverraient au premier type de rapports charnels, soit 15,9 % des aventures analysables ; 604 renverraient au second type, ce qui représente 70,2 % ; et 119 au troisième type, soit 13,8 %. Durant la période 1735-1790, cette répartition a beaucoup changé, si l’on en juge par les 322 déclarations analysables : il n’y a plus que 12,7 % des grossesses issues de relations du premier type ; plus que 36,5 % du second type ; alors qu’il y en a maintenant 50,5 % du troisième type. Cette transformation qualitative de la réalité sexuelle, à elle seule, serait plus importante historiquement que la hausse du taux d’illégitimité des naissances qui fascine tant les historiens démographes. Mais il y a plus.

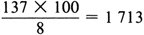

Admettons, puisqu’il ne s’agit que d’illustrer une démarche, que les déclarations nous disent réellement ce qui s’est passé ; admettons aussi, provisoirement, le tableau, proposé par J. Bourgeois-Pichat, des probabilités de conception selon la fréquence des relations sexuelles55. Un rapport unique aurait 8 chances sur 100 d’être fertile. Cela veut dire que les 137 aventures de ce type ayant abouti à une grossesse peuvent être considérées comme la partie connue d’un ensemble beaucoup plus vaste d’aventures du même type. Cet ensemble, nous pouvons l’évaluer à :  viols ou autres aventures à rapport unique.

viols ou autres aventures à rapport unique.

Avec les autres types, le rétablissement du nombre des aventures réelles ayant abouti aux grossesses que nous connaissons est moins facile à opérer, faute de précisions sur la fréquence exacte des rapports et sur la durée de la liaison. Il semble cependant que, si nous travaillions sur les mêmes hypothèses que dans le cas précédent, il faudrait multiplier les aventures du deuxième type par un coefficient modeste, 2 ou 3 par exemple, et ne pas multiplier du tout les aventures connues du troisième type, pour calculer le nombre d’aventures réelles. A l’issue d’un tel calcul, nous en viendrions à supposer que les 864 aventures ayant abouti à une déclaration de grossesse analysable représentent la partie connue de 3 644 aventures sexuelles, dont 47 % du premier type (pour 15,9 % des grossesses), 49 % du second type (pour 70,2 % des grossesses) et 4 % du troisième type (pour 13,8 % des grossesses).

En fait, le tableau proposé par J. Bourgeois-Pichat ne s’accorde pas avec les données grenobloises56. Si, par exemple, nous considérions comme « relations suivies et continues » un commerce sexuel qui se répéterait dix jours par mois — ce qui est loin d’être un maximum à l’âge des intéressés et compte tenu qu’il s’agit de relations illégitimes et non pas conjugales —, la conception aurait dû survenir en moyenne avant deux mois. Or les relations durent des mois ou des années avant la conception. Et même si nous faisions l’hypothèse invraisemblable que par « rapports suivis et continus » il faut entendre que les amants ne se rencontrent que deux jours par mois, la conception aurait dû survenir au bout de sept mois, ce qui paraît être encore inférieur aux données grenobloises.

Comme il n’y a aucune raison de penser que les femmes ayant eu des relations du troisième type aient été naturellement moins fertiles que celles qui en ont eu du premier et du deuxième type — car il s’agit d’une typologie fondée sur la fréquence et non pas la durée des relations —, il nous faut bien admettre au moins l’une des deux explications suivantes : ou bien le tableau de probabilité utilisé surestime beaucoup les chances de conception, et alors le nombre des aventures des premier et deuxième types serait encore bien plus considérable que nous ne l’avons calculé ; ou bien la fécondité n’est pas naturelle dans les relations du troisième type. En fait, il est très vraisemblable qu’il faille admettre à la fois l’une et l’autre chose.

Il est possible que la présence d’une garnison militaire à Grenoble en fasse un cas quelque peu aberrant par rapport au reste de la France. Mais si l’on retrouvait dans d’autres régions de France une répartition typologique des aventures sexuelles analogue à celle de Grenoble — avec cette forte minorité de grossesses consécutives à un viol ou à une relation unique —, cela nous forcerait à modifier qualitativement et quantitativement notre vision de la sexualité française au XVIIe siècle et dans la première moitié du XVIIIe. Encore qu’il y ait des spécialistes du viol — mais cette conduite était-elle aussi « spéciale » autrefois qu’aujourd’hui ? —, cela nous conduirait à imaginer un nombre plus grand d’individus ayant eu, d’une manière ou d’une autre, des relations sexuelles extraconjugales.

D’autre part, si l’on trouvait ailleurs qu’à Grenoble cette diminution très nette des grossesses issues du premier et du second type de relations sexuelles, et cette augmentation considérable du troisième, cela pourrait expliquer dans une large mesure l’augmentation des taux d’illégitimité au cours du XVIIIe siècle. Car, en l’absence de contraception, l’évolution de la répartition typologique grenobloise devrait impliquer, à nombre égal d’aventures amoureuses, un nombre de naissances illégitimes notablement plus important à la fin du siècle qu’au début.

Paradoxalement, c’est l’inverse que nous trouvons à Grenoble, à travers notre série de déclarations de grossesse. Si les registres paroissiaux devaient confirmer ce déclin des naissances illégitimes57, il faudrait en conclure ou bien que le nombre des aventures sexuelles a diminué — ce qui serait surprenant —, ou bien que la contraception s’est introduite dans les relations suivies et durables qui deviennent majoritaires.

Les déclarations de grossesse grenobloises nous invitent donc à penser que lorsqu’on raisonne sur un taux d’illégitimité des naissances, on sous-estime d’ordinaire considérablement le nombre des aventures dont il résulte. Et cela pour deux raisons d’importance variable selon les époques : la brièveté des aventures et le nombre très limité d’actes sexuels auxquels elles ont donné lieu d’une part (et cela paraît vrai surtout pour le XVIIe siècle et la première moitié du XVIIIe) ; la contraception d’autre part. Celle-ci paraît s’établir dans des liaisons suivies sinon toujours durables ; ou, du moins, c’est à propos de ces liaisons que nous avons des raisons de supposer son existence. Or ces liaisons-là semblent se multiplier au cours du XVIIIe siècle, et pas seulement à Grenoble58.

On pourrait encore citer bien d’autres raisons qui font que l’on sous-estime la proportion des gens qui ont eu des relations extraconjugales. D’abord le fait, déjà bien souligné par Peter Laslett59, que l’on considère les taux ruraux d’illégitimité indépendamment des taux urbains, alors que les filles grosses paraissent avoir été souvent chassées de leurs villages et avoir accouché en ville. Il est vrai que l’étude des déclarations de grossesse, tout en confirmant le phénomène, lui donne moins d’ampleur qu’on aurait pu le croire. Mais elle ne fait que commencer, et il reste possible de voir en Paris une ville refuge.

Ensuite, tout le monde sait qu’il existait en France des prostituées qui avaient des aventures sexuelles brèves et nombreuses et qui, en outre, avaient recours à des manœuvres contraceptives. Jacques Solé60 et Jacques Depauw ont commencé à nous parler de ces prostituées. Mais, là encore, il faudrait multiplier les recherches. Quelle est l’importance de la prostitution ? Quels sont les différents types de prostituées ? Comment se répartissent-elles entre la ville et la campagne ? Quelles sont l’importance et la composition sociologique de leur clientèle ? Je comprends mal qu’en l’absence des études qui répondraient à ces questions on puisse lancer des affirmations sur la vie sexuelle extraconjugale dans la France d’Ancien Régime.

Je n’ai pas voulu, pour ma part, dire précisément ce qu’elle était. Je n’ai pas non plus voulu nier que la civilisation occidentale ait fortement réprimé la sexualité. Certains textes littéraires pouvaient en faire douter, mais les taux d’illégitimité l’attestent, en tout cas pour les campagnes françaises du XVIIe siècle et de la première moitié du XVIIIe. Cela ne signifie pourtant pas que les hommes de ce temps aient été réellement chastes. Comme dans mon précédent article, j’ai voulu montrer combien il serait déraisonnable de le croire, et j’ai cherché à proposer des hypothèses de recherche plus vraisemblables et plus fructueuses. J’espère aussi avoir fait sentir combien l’excessive prudence de ceux qui ne veulent pas aller plus loin que le bout de leurs chiffres entraîne fatalement ceux qui cherchent à imaginer concrètement la vie des hommes — et qui peut n’en pas ressentir le besoin ? — à adopter une vision erronée du passé.