KAPITEL 6

Die Menschheitsformel

Je nach Sichtweise war der Philosoph Immanuel Kant entweder der langweiligste Typ, der je gelebt hat, oder aber der feuchte Traum eines jeden Effizienzjunkies. Vierzig Jahre lang wachte er jeden Morgen um fünf Uhr auf und schrieb genau drei Stunden lang an seinen Texten. Dann referierte er an der immergleichen Universität für genau vier Stunden, um anschließend Tag für Tag im selben Restaurant zu Mittag zu essen. Am Nachmittag unternahm er dann – immer im selben Park – einen ausgedehnten Spaziergang; dabei ging er immer dieselbe Strecke, verließ sein Haus immer zur selben Zeit und kehrte immer zur selben Zeit zurück. Dieses Programm zog er vierzig Jahre lang durch. Jeden. Einzelnen. Tag.1

Kant war die Effizienz in Person. Er ging seinen Gewohnheiten so mechanisch nach, dass die Nachbarn witzelten, sie könnten ihre Uhren danach stellen. Um halb vier am Nachmittag brach er zu seinem Spaziergang auf, meist aß er mit demselben Freund zu Abend, und nachdem er anschließend noch etwas gearbeitet hatte, ging er auf die Minute pünktlich um halb zehn zu Bett.

Obwohl das nach dem Leben eines entsetzlichen Langweilers klingt, war Kant einer der wichtigsten und einflussreichsten Denker der Weltgeschichte. Und aus seinem Zimmer im preußischen Königsberg heraus, nahm er mehr Einfluss auf den Lauf der Welt als vor oder nach ihm die meisten Könige, Präsidenten, Kanzler oder Generäle.

Wenn du in einer demokratischen Gesellschaft lebst, die die Freiheit des Individuums schützt, dann hast du das zu einem guten Teil Kant zu verdanken. Er war einer der Ersten, der die Meinung vertrat, dass alle Menschen qua Geburt über Würde verfügen, die es zu berücksichtigen und respektieren gilt.2 Er war der Erste, der die Idee einer globalen Regierung formulierte, die in der Lage sein sollte, in weiten Teilen der Welt für Frieden zu sorgen (ein Gedanke, der richtungsweisend bei der Gründung der Vereinten Nationen sein würde).3 Seine Beschreibungen unserer Wahrnehmung von Raum und Zeit sollten später zur Entdeckung der Relativitätstheorie durch Albert Einstein beitragen.4 Er war einer der Ersten, der das Thema Tierrechte ansprach.5 Er erfand die Philosophie der Ästhetik und Schönheit neu.6 Er schlichtete einen seit zweihundert Jahren schwelenden philosophischen Disput zwischen Rationalisten und Empiristen mit einem Aufsatz von ein paar Hundert Seiten.7 Und als würde das alles noch nicht reichen, krempelte er die Moralphilosophie komplett um und brach mit Vorstellungen, die seit Aristoteles das Fundament der westlichen Zivilisation gebildet hatten.8

Kant war ein intellektuelles Kraftwerk. Wenn Denkhirne einen Bizeps hätten, dann wäre Kants Denkhirn der Mister Universum der intellektuellen Sphären.

Kants Weltsicht war so unnachgiebig und kompromisslos wie sein Lebenswandel. Er glaubte an die klare Trennung zwischen Recht und Unrecht und an ein Wertesystem, das jenseits von menschlichen Emotionen und den Urteilen des Fühlhirns existiert und über diese hinausgeht.9 Mehr noch: Er richtete sein eigenes Leben an diesen Überzeugungen aus. Könige wollten ihn zensieren; Geistliche verdammten ihn; Akademiker beneideten ihn. All das konnte ihn nicht bremsen.

Kant scherte sich einen Dreck darum.10 Er ist der einzige Denker, der mir je untergekommen ist, der den Begriff der Hoffnung genauso mied wie die mängelbehafteten menschlichen Wertvorstellungen, auf denen diese Hoffnung fußt. Der Einzige, der sich der unbequemen Wahrheit stellte und sich weigerte, ihre fürchterlichen Implikationen zu akzeptieren. Der Einzige, der in den Abgrund blickte, durch eine Brille aus Logik und reiner Vernunft. Ja, Kant war der Einzige, der sich, bewaffnet nur mit seinem brillanten Verstand, vor die Götter stellte und sie herausforderte …

… und dem es irgendwie gelang, sie zu besiegen.11

Aber um zu verstehen, was für einer Herkulesaufgabe er sich da stellte, müssen wir zunächst einen kleinen Umweg machen und etwas über psychologische Entwicklung, geistige Reife und das Erwachsensein lernen.12

Kleine Anleitung zum Aufwachsen

Als ich etwa vier Jahre alt war, langte ich – obwohl meine Mutter mich davor gewarnt hatte – auf eine heiße Herdplatte. An jenem Tag lernte ich etwas sehr Wichtiges: Richtig heiße Dinge sind scheiße. Man zieht sich Verbrennungen zu. Und wenn man es vermeiden kann, wird man sie kein zweites Mal anfassen.

Etwa zur selben Zeit machte ich eine weitere bedeutende Entdeckung: Im Tiefkühler, in einem Fach, an das ich problemlos herankam, wenn ich mich auf die Zehenspitzen stellte, bewahrten wir die Eiscreme auf. Eines Tages, als meine Mutter gerade im Zimmer nebenan war (arme Mama), schnappte ich mir die Eiscreme, setzte mich auf den Küchenboden, und stopfte mich arglos mit der Leckerei voll, wozu ich meine bloßen Hände nutzte.

Näher sollte ich dem Gefühl eines Orgasmus in den darauffolgenden zehn Jahren nicht kommen. Wenn es in meinem kleinen, vier Jahre alten Verstand damals die Vorstellung eines Himmels gab, dann hatte ich ihn hier gefunden: mein ganz persönliches Elysium steckte in diesem Becher tiefgefrorener Göttlichkeit. Als die Eiscreme zu schmelzen anfing, schmierte ich mir noch eine Portion davon in mein Gesicht, von wo aus es auf mein Shirt tropfte. Das alles geschah natürlich in Zeitlupe. Ich badete förmlich in dieser süßen Köstlichkeit. Ja, oh herrliche, eisige Zuckersahne, teile dein Geheimnis mit mir, denn heute will ich deiner Herrlichkeit mich hingeben.

Dann kam Mama in die Küche – und mit einem Mal war die Hölle los. Ein dringend benötigtes Bad war leider nicht die einzige Strafe.

Ich habe daraus zwei konkrete Lehren gezogen. Zum einen die, dass es Mutti so richtig auf die Palme bringt, wenn man Eiscreme klaut und noch dazu sich selbst und den Küchenboden damit einreibt. Zum anderen die, dass wütende Mütter doof sind. Sie schimpfen dich aus und bestrafen dich. Wie auch schon nach meiner Begegnung mit der heißen Herdplatte, lernte ich an jenem Tag, was ich besser nicht tun sollte.

Aber es gab noch eine dritte Lehre, eine Meta-Lehre, die mir damals vermittelt wurde. Eine dieser Lehren, die so offensichtlich sind, dass wir es gar nicht merken, wenn wir mit ihnen konfrontiert sind; eine Lehre, die bedeutend wichtiger war als die anderen beiden: Eiscreme essen ist besser, als sich die Finger zu verbrennen.

Diese Lehre war wichtig, weil sie aus einem Werturteil bestand. Eiscreme ist besser als heiße Herdplatten. Ich will lieber zuckrige, kalte Sahne im Mund haben, als mir die Finger zu versengen. Das war die Entdeckung von Vorlieben und demzufolge von Priorisierungen. Es war eine Entscheidung meines Fühlhirns, dass eine Sache auf dieser Welt besser ist als eine andere, und damit war der Grundstein für den Aufbau meiner frühen Wertehierarchie gelegt.

Eine Freundin von mir beschrieb das Elternsein mal wie folgt: »Im Grunde genommen rennst du deinem Kind zwei Jahrzehnte lang hinterher und passt auf, dass es sich nicht versehentlich umbringt – und du würdest staunen, wie viele Möglichkeiten es für ein Kind gibt, sich versehentlich umzubringen.«

Kleine Kinder suchen immer nach neuen Möglichkeiten, sich selbst umzubringen, weil die treibende Kraft ihrer Psyche ihr Entdeckerdrang ist. Wir haben in den frühen Jahren unseres Lebens diesen Drang, die Welt um uns herum zu erkunden, weil unser Fühlhirn Informationen darüber sammelt, was uns gefällt und was uns schadet, was sich gut oder schlecht anfühlt, was wir uns genauer ansehen und was wir eher meiden sollten. Wir errichten unsere Wertehierarchie, finden heraus, was unsere ersten und vorrangigen Werte sind, damit wir anfangen zu verstehen, worauf wir hoffen können.13

Irgendwann erschöpft sich diese Erkundungsphase von selbst. Und nicht etwa, weil es keine Welt mehr zu erkunden gäbe. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: Die Erkundungsphase endet irgendwann, weil wir mit zunehmendem Alter allmählich verstehen, dass es auf der Welt zu viel zu erkunden gibt. Wir können nicht alles berühren und probieren. Wir können nicht alle Menschen kennenlernen. Wir können nicht alles sehen. Es gibt zu viele potenzielle Erlebnisse, und das schiere Ausmaß unseres eigenen Daseins überwältigt uns und schüchtert uns ein.

Deshalb fokussieren sich unsere zwei Hirne irgendwann weniger darauf, alles auszuprobieren, und konzentrieren sich stattdessen darauf, Regeln zu entwickeln, die uns dabei helfen, durch die endlose Komplexität der Welt um uns herum zu steuern. Die meisten dieser Regeln übernehmen wir von unseren Eltern und Lehrern, aber viele leiten wir uns auch selbst her. Nachdem man zum Beispiel oft genug an offenen Feuern herumgeblödelt hat, entwickelt man irgendwann eine kleine mentale Regel, die besagt, dass alle Flammen gefährlich sind, nicht nur glühende Herdplatten. Und wenn man Mutti oft genug so richtig angepisst erlebt hat, begreift man irgendwann, dass es immer eine schlechte Idee ist, den Nachtisch heimlich und im Alleingang zu verputzen, nicht nur, wenn es Eiscreme ist.14

Daraus resultieren ein paar grundlegende Prinzipien, die sich in unserem Verstand formen: Pass in der Nähe von gefährlichen Dingen auf, damit du dir nicht wehtust; sei ehrlich zu deinen Eltern, dann werden sie dich gut behandeln; teile mit deinen Geschwistern, dann teilen sie auch mit dir.

Diese neuen Werte sind ausgeklügelter, denn sie sind abstrakt. Man kann nicht auf »Fairness« zeigen oder ein Bild von »Vorsicht« malen. Das Kleinkind denkt sich: Eiscreme ist super, also will ich Eiscreme. Ein Heranwachsender aber denkt: Eiscreme ist super, aber wenn ich sie mir heimlich nehme, werden meine Eltern wütend und sie werden mich bestrafen; also werde ich das Eis aus dem Kühlfach nicht nehmen. Jugendliche wenden bei ihrer Entscheidungsfindung wenn/dann-Regeln an; sie können – anders als kleine Kinder – Ursache-und-Wirkung-Szenarien durchdenken.

Heranwachsende lernen deshalb, dass es oft zu Problemen führt, wenn sie nur strikt ihren Impulsen folgen. Unser Handeln hat Folgen. Man muss die eigenen Bedürfnisse mit denen seiner Mitmenschen in Einklang bringen. Man muss nach den Regeln der Gesellschaft und der Obrigkeiten spielen, und dann wird man deutlich eher belohnt als bestraft werden.

Das ist gelebte Reife: hehre und zunehmend abstraktere Werte zu entwickeln, um die eigene Entscheidungsfindung in einen breiteren Kontext zu stellen und so zu verbessern. Auf diese Weise passen wir uns an der Welt an und lernen mit den scheinbar unendlichen Kombinationsmöglichkeiten unserer Erfahrungen umzugehen. Das ist ein großer kognitiver Schritt für Kinder und unabdingbar, wenn sie zu gesunden, glücklichen Menschen heranwachsen sollen.

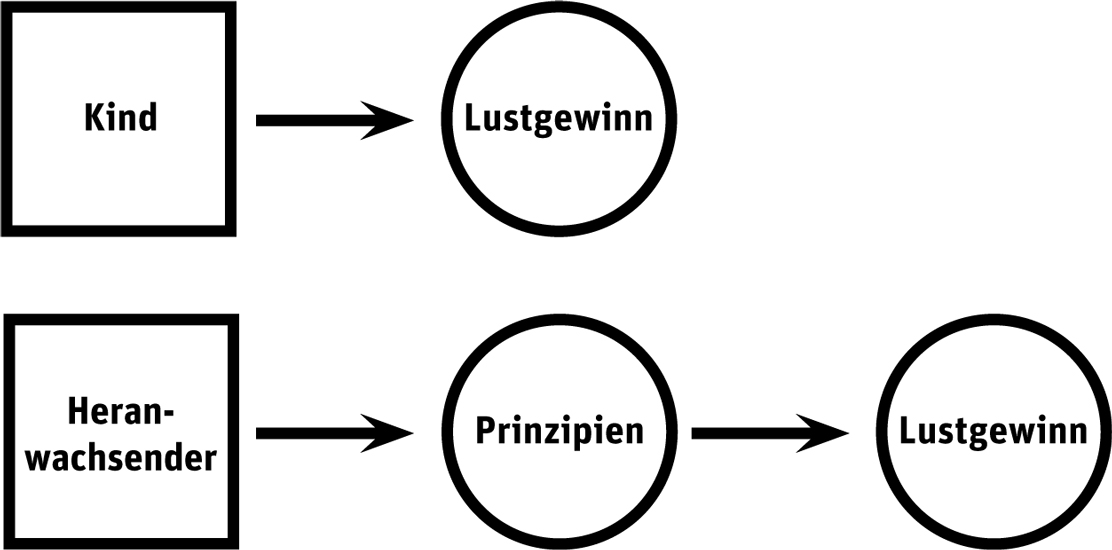

Abbildung 6.1: Ein Kind denkt nur an den eigenen Lustgewinn, wohingegen ein Heranwachsender lernt, Regeln und Prinzipien zu nutzen, um seine Ziele zu erreichen.

Kleine Kinder sind ein bisschen wie Junior-Tyrannen.15 Sie haben Schwierigkeiten, sich eine Welt jenseits dessen vorzustellen, was sie akut als lustbringend oder schmerzhaft empfinden. Sie empfinden keine Empathie. Sie können sich nicht in andere Menschen hineinversetzen. Sie wissen nur, dass sie jetzt sofort das verdammte Eis haben wollen.16

Die Identität eines kleinen Kindes ist daher sehr klein und fragil. Sie formt sich nur aus dem, was Lust verschafft oder Schmerz vermeidet. Susi mag Schokolade. Sie hat Angst vor Hunden. Sie malt gerne. Sie ärgert ihren Bruder häufig. Das ist in etwa das Ausmaß von Susis Identität, weil ihr Denkhirn noch nicht genug Sinn entwickelt hat, als dass es zusammenhängende Geschichten für sie erschaffen könnte. Erst wenn sie alt genug ist, um zu hinterfragen, wofür die Lust und der Schmerz sind, kann sie Narrative mit einer Bedeutung erschaffen und eine eigene Identität entwickeln.

Das Wissen um Lust und Schmerz haben wir auch als Heranwachsende noch. Allerdings sind es nicht mehr die beiden einzigen Faktoren, die uns unsere Entscheidungen diktieren.17 Sie sind nicht mehr die Basis unserer Werte. Jugendliche wägen ihre persönlichen Gefühle gegen ihr Verständnis von Regeln, Kompromissen und der sozialen Ordnung ihres Umfelds ab, um ihre Entscheidungen zu planen und umzusetzen. Das verleiht ihnen größere, robustere Identitäten.18

Heranwachsende geraten beim Versuch zu lernen, was Lust verschafft und was zu Schmerzen führt, nicht weniger ins Straucheln als kleine Kinder, aber Heranwachsende straucheln, indem sie unterschiedliche soziale Regeln und Rollen ausprobieren: Werde ich als cool gelten, wenn ich das hier anziehe? Werden die anderen mich lieber mögen, wenn ich so rede? Werde ich beliebt sein, wenn ich diese Musik höre?19

Das ist eine Verbesserung, aber in dieser adoleszenten Herangehensweise ans Leben steckt immer noch eine Schwäche. Alles wird als Kompromiss gewertet. Für Heranwachsende besteht das Dasein aus einer endlosen Reihe von Tauschgeschäften: Ich mache, was mein Chef mir sagt, damit ich mein Geld bekomme. Ich werde meine Mutter anrufen, damit sie nicht wütend wird. Ich mache meine Hausaufgaben, damit ich mir nicht meine Zukunft versaue. Ich lüge und gebe mich freundlich, damit ich mich nicht mit Streitereien plagen muss.

Nicht wird um seiner selbst willen getan. Alles ist ein kalkuliertes Geschäft, das meist aus Angst vor negativen Auswirkungen eingegangen wird. Alles ist Mittel zum Zweck, in der Hoffnung auf ein angenehmes Ergebnis.20

Das Problem ist, dass Heranwachsende Werte haben, die für nichts wirklich stehen, was außerhalb ihrer selbst liegt. Sie sind im Herzen noch immer Kind, wenn auch cleverer und deutlich erfahrener. Aber noch immer dreht sich alles darum, das Lustempfinden zu maximieren und Unangenehmes zu minimieren. Heranwachsende sind einfach nur gerissen genug, ein paar Schritte voraus zu planen, um diese Ziele zu erreichen.

Letztendlich zerstören adoleszente Werte sich von selbst. Man kann nicht sein gesamtes Leben so verbringen, sonst würde man nie wirklich sein eigenes Leben leben. Man würde lediglich eine Anhäufung der Bedürfnisse der Menschen um einen herum ausleben.

Um ein emotional gesundes Individuum zu werden, müssen wir diesen fortwährenden Verhandlungsmodus durchbrechen, der uns in anderen nur Mittel zu angenehmen Zwecken sehen lässt. Wir müssen lernen, noch hehrere und abstraktere Führungsprinzipien anzunehmen.

Kleine Anleitung zum Erwachsensein

Wenn man im Internet nach einer Anleitung zum Erwachsensein sucht, befassen sich viele der angezeigten Artikel überwiegend damit, wie man sich für Bewerbungsgespräche vorbereitet, wie man seine Finanzen organisieren sollte, wie man einen eigenen Haushalt führt und wie man sich nicht wie ein komplettes Arschloch aufführt. Das sind alles tolle Angebote, und es sind auch tatsächlich alles Dinge, die von einem Erwachsenen erwartet werden. Aber ich würde einwenden, dass die Summe dieser Fähigkeiten einen noch nicht zum Erwachsenen machen. Sie sorgen einfach nur dafür, dass man kein Kind mehr ist – und das ist nicht dasselbe, wie erwachsen zu sein.

Das liegt daran, dass die meisten Menschen diese Fähigkeiten anwenden, weil sie regel- und tauschbasiert sind. Sie sind Mittel zu einem oberflächlichen Zweck. Man bereitet sich auf ein Bewerbungsgespräch vor, weil man einen guten Job haben will. Man lernt, wie man Ordnung in die eigene Wohnung bringt, weil die Sauberkeit in den eigenen vier Wänden direkten Einfluss darauf hat, was andere Menschen über einen denken. Man kümmert sich um seine Finanzen, weil es einen irgendwann gewaltig in den Arsch beißen wird, wenn man es nicht tut. Diese Tauschgeschäfte im Rahmen der Regeln und der sozialen Ordnung ermöglichen es uns, als gut funktionierende Menschen durch die Welt zu gehen.

Irgendwann aber erkennen wir, dass wir die wichtigsten Dinge im Leben nicht durch einen Tauschhandel bekommen können. Man möchte nicht um die Liebe seines Vaters, die Gesellschaft seiner Freunde oder den Respekt seines Vorgesetzten feilschen. Es fühlt sich beschissen an, wenn wir Menschen mit Tauschgeschäften dazu bringen müssen, dass sie uns lieben oder respektieren. Das untergräbt unser ganzes Vorhaben. Wenn wir jemanden davon überzeugen müssen, uns zu lieben, dann liebt diese Person uns nicht. Wenn wir jemanden bauchpinseln müssen, damit er uns respektiert, dann wird er uns nie respektieren. Wenn wir jemanden überreden müssen, uns zu vertrauen, dann wird derjenige uns nicht wirklich vertrauen.

Die wertvollsten und wichtigsten Dinge des Lebens lassen sich nicht erwirtschaften. Wer also versucht, sie sich durch Tauschhandel anzueignen, entwertet sie damit gleichzeitig. Es gibt keinen strategischen, konspirativen Weg zum Glück – das funktioniert niemals. Aber genau das versuchen die Menschen häufig, besonders indem sie Selbsthilfe-Literatur und andere Ratschläge zur Persönlichkeitsentwicklung befolgen. Dahinter steckt ein schlichter Gedanke: »Erkläre mir die Regeln des Spiels, dann werde ich es spielen.« Dabei verkennen sie die Tatsache, dass gerade dieses Denkmuster – die Idee, dass es ein Regelwerk des Glücks gäbe – sie daran hindert, glücklich zu sein.21

Auch wenn Menschen, die sich mittels Verhandlungen und Regeln durchs Leben manövrieren und in materieller Hinsicht erfolgreich sein können, so bleiben sie in emotionaler Hinsicht doch einsame Krüppel. Das liegt daran, dass die Werte des Handelns zwischenmenschliche Beziehungen schaffen, die auf Manipulation gründen.

Erwachsensein ist die Erkenntnis, dass ein abstraktes Prinzip manchmal um seiner selbst willen gut und richtig sein kann, dass Ehrlichkeit angezeigt ist, auch wenn es erstmal schmerzhaft ist, auch wenn ich andere damit möglicherweise verletze. So wie die Heranwachsenden irgendwann erkennen, dass sich das Leben nicht nur in die kindlichen Kategorien Lust und Schmerz einteilen lässt, so begreifen Erwachsene, dass es um mehr geht als das ewige Feilschen der Jugendlichen um Bestätigung, Anerkennung und Befriedigung. Erwachsenwerden ist daher das Entwickeln der Fähigkeit, das Richtige einfach deshalb zu tun, weil es das Richtige ist.

Ein Heranwachsender wird sagen, dass Ehrlichkeit ihm wichtig ist, weil er gelernt hat, dass diese Aussage zu guten Ergebnissen führt. In heiklen Gesprächssituationen wird er aber auf Notlügen, Übertreibungen und passiv-aggressives Verhalten zurückgreifen. Ein Erwachsener wird einfach deshalb ehrlich sein, weil Ehrlichkeit schwerer wiegt als die eigene Lust oder der eigene Schmerz. Ehrlichkeit ist wichtiger, als die eigenen Interessen durchzusetzen oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Der Erwachsene ist in sich selbst und um seiner selbst willen gut und wertvoll. Ehrlichkeit ist demzufolge ein Zweck und nicht Mittel zum Zweck.

Ein Jugendlicher wird sagen, dass er dich liebt, aber seine Vorstellung von Liebe ist, dass er im Gegenzug dafür auch etwas bekommt, dass Liebe lediglich eine emotionale Tauschbörse ist, zu der man alles trägt, was man anzubieten hat, um mit den anderen um den besten Deal zu feilschen. Ein Erwachsener wird aus freien Stücken lieben, ohne etwas dafür zu erwarten, denn er hat begriffen, dass Liebe nur auf diese Weise echt sein kann. Ein Erwachsener wird geben, ohne Gegenleistung zu fordern, weil er dadurch den Sinn eines Geschenks aushöhlen würde.

Die von Prinzipien geleiteten Werte des Erwachsenseins sind bedingungslos – es sind Selbstwerte, die durch keine anderen Mittel erreicht werden können. Es sind Zwecke in sich selbst und um ihrer selbst willen.22

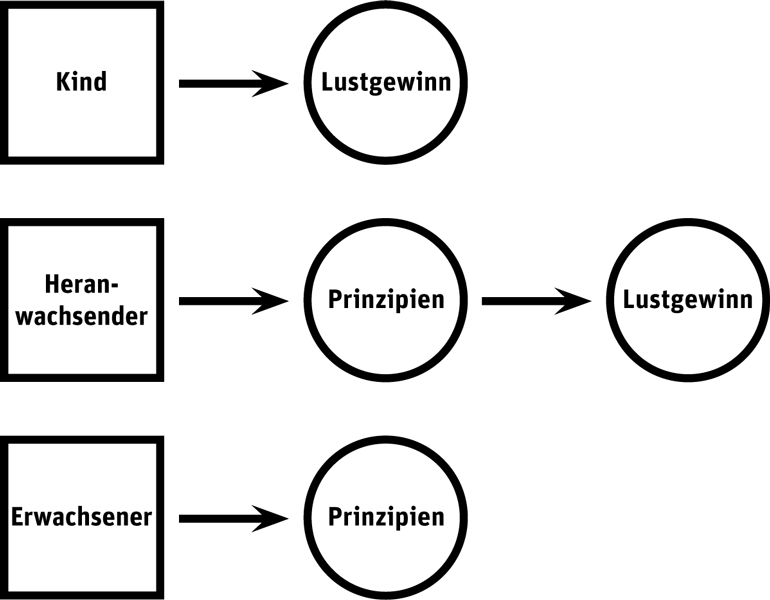

Abbildung 6.2: Ein Erwachsener ist in der Lage, auf seinen eigenen Lustgewinn zugunsten seiner Prinzipien zu verzichten.

Es gibt jede Menge erwachsener Kindsköpfe auf der Welt. Und viele Teenager fortgeschrittenen Alters. Verdammt, es gibt sogar ein paar junge Erwachsene da draußen. Der Grund dafür ist, dass Reife jenseits eines bestimmten Punktes im Leben nichts mit dem Alter zu tun hat.23 Entscheidend sind die Intentionen eines Menschen. Was den Unterschied zwischen Kind, Jugendlichem und Erwachsenem ausmacht, ist nicht das Alter oder ihr Handeln, sondern warum sie etwas tun. Das Kind stiehlt die Eiscreme, weil dies sich unmittelbar gut anfühlt und dem Kind die Konsequenzen nicht bewusst oder egal sind. Der Jugendliche stiehlt nicht, weil er weiß, dass das negative Folgen haben wird, aber seine Entscheidung ist letztendlich ein Handel mit seinem künftigen Selbst: Ich verzichte jetzt auf diese Lusterfüllung, um mir den Schmerz zu ersparen, der zu einem späteren Zeitpunkt daraus resultieren würde.24

Aber nur der Erwachsene stiehlt aus dem schlichten Grund nicht, dass es falsch ist zu stehlen. Und selbst wenn er mit dem Diebstahl unbestraft davonkäme, würde er sich anschließend schlechter fühlen.25

Weshalb wir nicht wachsen

Wenn wir kleine Kinder sind, lernen wir, unser auf Lust und Schmerz basierendes Wertesystem (»Eiscreme ist gut; heiße Herdplatten sind schlecht«) zu überwinden, indem wir ihm folgen und erleben, wie wir damit scheitern. Nur indem wir den Schmerz des Scheiterns erleben, fangen wir an, einen Blick über den Tellerrand hinaus zu werfen.26 Wir stehlen die Eiscreme, Mama wird sauer und bestraft uns. Plötzlich scheint uns die Aussage »Eiscreme ist gut« nicht mehr so zwingend logisch zu sein, wie wir dachten – es gibt dabei offenbar noch eine Menge anderer Faktoren zu berücksichtigen. Ich mag Eiscreme. Und ich habe Mama lieb. Aber wenn ich mir das Eis einfach nehme, regt Mama sich auf. Was soll ich tun? Irgendwann ist das Kind gezwungen, die Tatsache anzuerkennen, dass es Tauschgeschäfte gibt, die ausgehandelt werden müssen.

Im Wesentlichen lässt sich die gute Erziehung von kleinen Kindern darauf runterbrechen, die richtigen Konsequenzen anzuwenden, um das von Lust und Schmerz angetriebene Verhalten des Kindes zu steuern. Wer Eiscreme stiehlt, wird bestraft; wer im Restaurant schön stillsitzt, wird belohnt. So hilft man ihnen zu verstehen, dass das Leben viel komplizierter ist als ihre eigenen Impulse und Gelüste. Eltern, denen das nicht gelingt, schaden ihren Kindern auf eine unglaublich grundlegende Weise, denn es wird nicht lange dauern, bis das Kind zu der schockierenden Erkenntnis gelangt, dass die Welt sich nicht nach seinen Launen richtet. Das als erwachsener Mensch lernen zu müssen, ist ausgesprochen schmerzhaft – viel weniger schmerzhaft wäre es gewesen, wenn man als Kind diese Lektion hätte lernen müssen. Sein Umfeld und die Gesellschaft werden ihn abstrafen, weil er die Regeln nicht begreift. Niemand möchte mit einem selbstsüchtigen Rotzlöffel befreundet sein. Niemand will mit jemandem zusammenarbeiten, der sich weder um Regeln noch um die Gefühle anderer schert. Keine Gesellschaft akzeptiert jemanden, der bildlich (oder buchstäblich) gesprochen die Eiscreme aus dem Kühlfach klaut. Wer als Kind diese Lektion nicht gelernt, wird gemieden und verspottet werden; in der Welt der Erwachsenen wird er für sein Verhalten abgestraft werden, was nur zu noch mehr Schmerz und Leid führt.

Auch durch Missbrauch können Eltern ihren Kindern großen Schaden zufügen.27 Ein Kind mit Missbrauchserfahrungen wird ebenfalls dauerhaft an einem unmittelbar von Schmerz und Bedürfniserfüllung getriebenen Wertesystem festhalten, weil das Bestrafungssystem, dem es ausgesetzt ist, keinem logischen Muster folgt, was aber vonnöten wäre, um tiefergehende, abstraktere Werte zu verstärken. Statt vorhersehbarer Misserfolge erlebt es Willkür und Grausamkeit. Das Stehlen von Eiscreme führt zu einer übertrieben harten Bestrafung. Ein andermal folgt auf die gleiche Handlung überhaupt keine Reaktion. Also kann es aus seinem Verhalten keine verlässlichen Lehren ziehen. Es werden keine höheren Werte erzeugt. Es findet keine Entwicklung statt. Das Kind lernt nie, sein eigenes Verhalten zu kontrollieren und entwickelt eigene Bewältigungsmechanismen, um mit dem unablässigen Schmerz fertigzuwerden. Deshalb haben Kinder mit Missbrauchserfahrung und Kinder, die verhätschelt wurden, als Erwachsene häufig dieselben Probleme: Sie haben es nie geschafft, das Wertesystem ihrer Kindheit hinter sich zu lassen.28

Letztendlich erfordert der Übergang in die Adoleszenz Vertrauen. Ein Kind muss darauf vertrauen können, dass das eigene Verhalten vorhersagbare Folgen haben wird. Diebstahl hat immer negative Folgen. Dasselbe gilt für das Berühren der heißen Herdplatte. Das Vertrauen in dieses Vorhersagbarkeitsprinzip erlaubt es dem Kind, sich anhand von Regeln und Prinzipien zu orientieren. So verhält es sich auch, wenn das Kind zu einem vollwertigen Mitglied der Gesellschaft heranwächst. Ohne vertrauenswürdige Institutionen oder Führungspersonen kann keine Gemeinschaft Regeln und Funktionen entwickeln. Ohne Vertrauen gibt es keine verlässlichen Prinzipien, die Entscheidungen ermöglichen, weshalb alle in kindische Selbstsucht zurückfallen.29

Manchmal bleibt das Wertesystem eines Menschen nicht in der Kindheit, sondern in der Jugend stecken. Die Gründe dafür sind ähnlich: Trauma und/oder Vernachlässigung. Mobbing-Opfer sind besonders hervorzuhebende Beispiele. Ein Mensch, der in seiner Jugend gemobbt wurde, wird sich in dem Glauben durch die Welt bewegen, dass keiner ihn jemals vorbehaltlos mögen oder respektieren wird, dass er sich alle Zuneigung durch eine Reihe erprobter Gespräche und trainierter Handlungen wird erarbeiten müssen. Du musst dich auf eine bestimmte Art kleiden. Du musst einen bestimmten Sprachstil haben. Du musst bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen – sonst setzt es was.30

Manche Menschen werden unglaublich gut im Bedienen der emotionalen Tauschbörse. Sie sind oft charmant und charismatisch und haben ein natürliches Gespür dafür, was andere Menschen von ihnen erwarten, um diese Erwartungen dann entsprechend zu bedienen. Mit diesen Manipulationen kommen sie oft ohne nennenswerte Beeinträchtigungen durchs Leben, also glauben sie irgendwann, dass die Welt nun mal so funktioniert. Das Leben ist ein riesengroßer Schulhof, und man muss den anderen Kids beizeiten ein Bein stellen, wenn man nicht will, dass sie einem zuvorkommen.

Man muss Jugendlichen begreifbar machen, dass diese Tauschhandel ein Fass ohne Boden sind, dass die einzigen Sachen im Leben, die wirklich von Wert und Bedeutung sind, ohne Bedingung und Gegenleistung gewährt werden. Eltern und Lehrer brauchen gutes Gespür und viel Geschick, um sich nicht auf die Feilschereien der Jugendlichen einzulassen. Am besten macht man das natürlich, indem man als gutes Beispiel vorangeht – indem man Bedingungslosigkeit und Vertrauen, Liebe und Respekt vorlebt. Und man zwängt ihnen die Liebe, das Vertrauen und den Respekt nicht auf – das wäre schließlich nicht bedingungslos (»Nimm es an, sonst bekommst du gar nichts.«). Man gibt ihnen all das einfach, in dem Wissen, dass die Tauschhandel der Jugendlichen irgendwann nicht mehr aufgehen werden, dass sie den Wert von Bedingungslosigkeit verstehen werden, wenn sie bereit dazu sind.31

Wenn Eltern und Lehrer an dieser Aufgabe scheitern, dann liegt das für gewöhnlich daran, dass sie selbst noch an einem adoleszenten Wertesystem festhalten. Auch sie betrachten die Welt als eine Tauschbörse. Auch sie tauschen Liebe, Sex und Loyalität gegen Zuneigung, Respekt und Gehorsam. Vermutlich feilschen sie sogar mit ihren Kindern um Zuneigung, Liebe und Respekt. Sie halten das für normal, und sie leben ihren Kindern dieses Wertesystem vor. Diese dürftige, oberflächliche, auf Tauschhandel basierende Eltern-Kind-Beziehung wird dann reproduziert, wenn das Kind in die große weite Welt zieht und selbst Beziehungen aufbaut. Und solche Menschen werden irgendwann selbst Eltern oder Lehrer und vermitteln Kindern ihr adoleszentes Wertesystem, wodurch der ganze Mist von einer Generation an die nächste weitergegeben wird.

Adoleszent orientierte Erwachsene gehen in der Annahme durch das Leben, dass alle zwischenmenschlichen Beziehungen ein niemals endendes Handelsabkommen sind, dass Intimität nur das zu beiderseitigem Vorteil vorgetäuschte Gefühl ist, das Gegenüber zu kennen. Jeder Mensch ist für sie nur Mittel zu einem eigennützigen Zweck. Und anstatt zu verstehen, dass die Wurzel ihrer Probleme ihre tauschbasierte Herangehensweise an die Welt ist, werden sie davon ausgehen, dass das einzige Problem darin besteht, dass es so lange gedauert hat, die Tauschgeschäfte zufriedenstellend abzuwickeln.

Bedingungsloses Agieren ist schwer. Man liebt jemanden in dem Wissen, dass diese Liebe vielleicht nicht erwidert wird, aber man tut es trotzdem. Man vertraut jemandem, auch wenn einem klar ist, dass die Gefahr besteht, verletzt oder ausgenutzt zu werden. Bedingungsloses Agieren erfordert ein gewisses Maß an Vertrauen – Vertrauen, das Richtige zu tun, selbst wenn es schmerzvoll enden könnte, für einen selbst oder das Gegenüber.

Der Vertrauensvorschuss, den der Sprung in ein rechtschaffenes Erwachsenenleben erfordert, besteht nicht nur in der Fähigkeit, Schmerz auszuhalten, sondern auch in dem Mut, von der Hoffnung und dem Verlangen abzulassen, dass alles immer besser, angenehmer oder lustiger werden muss. Das Denkhirn wird uns einflüstern, dass das unlogisch ist, dass diese Annahme nur falsch sein kann. Und doch wagen wir den Sprung irgendwann. Unser Fühlhirn wird prokrastinieren und schier verrückt werden angesichts der schonungslosen Ehrlichkeit und Verletzbarkeit, die die Liebe mit sich bringt, angesichts der Furcht, die der Demut entspringt. Und doch: Irgendwann wagen wir den Sprung.

Kindheit |

Jugend |

Erwachsensein |

|

Werte |

Lust/Schmerz |

Regeln und Rollen |

Tugenden |

Hält Beziehungen für … |

Machtkämpfe |

Performance |

Verletzbarkeit |

Selbstwert |

narzisstisch: heftige Wechsel zwischen »Ich bin der/die Beste.« und »Ich bin der/die Schlimmste.« |

abgängig von anderen: holt sich Bestätigung von außen |

unabhängig: zieht Bestätigung weitgehend aus sich selbst |

Motivation |

Selbsterhöhung |

Selbstakzeptanz |

Amor fati (Liebe zum Notwendigen und Unausweichlichen) |

Verfahrenspolitik |

Extremismus/Nihilismus |

pragmatisch, ideologisch |

pragmatisch, ideologiefrei |

Um zu wachsen, braucht er/sie … |

vertrauenswürdige Institutionen und zuverlässige Menschen |

Mut, sich den Gegebenheiten zu stellen; Vertrauen in bedingungslose Akte |

konsistentes Selbstbewusstsein |

Erwachsene Verhaltensweisen werden als bewundernswert und bemerkenswert angesehen. Es ist der Chef, der für die Fehler seiner Angestellten geradestehen muss, die Mutter, die auf ein unbeschwertes Leben verzichtet, damit es ihrem Kind gut geht, der Freund, der einem sagt, was dringend gesagt werden muss, auch wenn es einen aufregt.

Das sind die Leute, die diese Welt zusammenhalten. Ohne sie wären wir wahrscheinlich alle am Arsch.

Es ist demnach auch kein Zufall, dass alle großen Weltreligionen ihre Anhänger auf diese bedingungslosen Werte einschwören, ob das nun die selbstaufopfernde Vergebung Jesu Christi, der Edle Achtfache Pfad des Buddha oder die perfekte Gerechtigkeit Mohammeds ist. In ihrer reinsten Form nutzen die großen Weltreligionen unseren menschlichen Instinkt, um Hoffnung zu generieren und uns so emporzuheben zu den erwachsenen Tugenden.32

Zumindest ist das für gewöhnlich die ursprüngliche Absicht.

Mit zunehmendem Wachstum werden Religionen leider zwangsläufig von Menschen mit Tauschbörsen-Mentalität und narzisstischen Störungen unterwandert, die die religiösen Prinzipien aus schierem Eigennutz pervertieren. Jede Religion scheitert irgendwann an dieser moralischen Fragilität. Ganz egal, wie wunderschön und rein ihre Lehren sind, irgendwann wird sie zu einer durch und durch menschengemachten Institution, und alle menschlichen Institutionen werden früher oder später korrumpiert.

Von den Möglichkeiten des Wachstums begeistert, beschlossen die Philosophen der Aufklärung, die Spiritualität aus der Religion zu nehmen und sie durch Ideologie zu ersetzen. Sie warfen die Idee der Tugendhaftigkeit über Bord und konzentrierten sich stattdessen lieber auf messbare, konkrete Ziele: mehr Glück und weniger Leid schaffen; den Leuten mehr persönliche Freiräume und Freiheiten bieten; Mitgefühl, Empathie und Gleichheit fördern.

Und so wie vor ihnen die spirituellen Religionen, knickten auch diese ideologischen Religionen vor der makelbehafteten Natur aller menschgemachten Institutionen ein. Wer Glück zur Handelsware macht, der zerstört es. Wer Freiheit erzwingen will, der macht sie zunichte. Wer versucht, Gleichheit zu kreieren, der höhlt sie aus.

Keine dieser ideologischen Religionen stellte sich dem offensichtlichen Problem der Bedingtheit. Sie verschwiegen es entweder oder setzten sich nicht damit auseinander. Aber was immer wir mit einem Gotteswert besetzen: Es kommt der Punkt, an dem wir willens sind, menschliches Leben zu opfern, um uns der Göttlichkeit weiter anzunähern. Einen übernatürlichen Gott, ein abstraktes Prinzip oder ein bodenloses Begehren anzubeten, wird – wenn man es nur lang genug macht – immer dazu führen, dass man seine eigene Menschlichkeit oder die anderer opfert, um die Ziele dieser Anbetung zu erreichen. Und was einem vor allem Leid bewahren sollte, wirft einen dann zurück ins Leid. Und der Kreislauf aus Hoffnung und Zerstörung beginnt erneut.

Doch hier kommt Kant ins Spiel …

Die eine Regel, die’s zum Leben braucht

Schon früh hatte Kant begriffen, dass es angesichts der unbequemen Wahrheit eine wahre Sisyphos-Aufgabe ist, nicht die Hoffnung zu verlieren. Und wie jeder Mensch, dem die Grausamkeit dieses kosmischen Spiels bewusst wird, verzweifelte er. Er weigerte sich zu glauben, dass es keine innere Wahrheit gibt, die unserem Dasein einen Sinn verleiht. Er wollte nicht glauben, dass wir auf ewig gezwungen sind, uns Geschichten auszudenken, um unserem Leben irgendeine Daseinsberechtigung zu geben. Also warf er sein Mister-Universum-Muskelhirn an, um herauszufinden, welche Werte uns blieben, wenn es keine Hoffnung gab.

Kant begann mit einer simplen Beobachtung. Im gesamten Universum gibt es, soweit wir das beurteilen können, nur eine einzige Sache, die vollkommen einzigartig ist: das Bewusstsein. Nach Kant ist das Einzige, was uns vom Rest der Materie unterscheidet, unsere Befähigung zur Vernunft. Wir sind dazu in der Lage, die uns umgebende Welt kraft unserer Gedanken und unseres Willens zu durchdringen und zu verbessern. Für ihn war das etwas Besonderes, etwas außerordentlich Ungewöhnliches – fast schon ein Wunder. Im endlosen Verlauf von Raum und Zeit sind dem Anschein nach allein wir befähigt, die eigene Existenz zu steuern. Im uns bekannten Kosmos sind wir die einzige Lebensform, die über Erfindungsgabe und Kreativität verfügt. Wir sind die Einzigen, die Einfluss auf ihr Schicksal nehmen können. Wir sind die einzigen, die über ein Ich-Bewusstsein verfügen. Und anscheinend sind wir auch die einzige Lebensform, von der sich das Universum so etwas wie intelligente Selbstorganisation erhoffen kann.

Demzufolge, so schlussfolgerte Kant sehr klug, ist es nur logisch, dass der höchste Wert im Universum die eine Sache ist, die selbst das Konzept von Wert erfassen kann. Die einzig wahre Bedeutung unserer Existenz besteht in unserer Fähigkeit, Bedeutung zu schaffen. Wichtig ist nur, was zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden kann.33

Und diese Befähigung, nach Sinn zu fragen, sich Bedeutung vorzustellen, sich ein abstraktes Ziel zu fassen, ist die einzige bekannte Kraft im Universum, die sich aus sich selbst vermehren kann, die ihre Intelligenz steigern und verbreiten kann, um so immer größere Stufen der Selbstorganisation zu erklimmen. Kant glaubte, dass das Universum ohne Vernunft eine Ödnis ohne Sinn und Zweck wäre. Ohne Verstand und die Freiheit, uns dieses Verstandes zu bedienen, könnten wir ebenso gut Felsen sein. Felsen kennen keinen Wandel. Sie haben keine Wertvorstellungen, keine Systeme oder Organisationen. Sie streben und sie schöpfen nicht. Sie sind einfach nur.

Aber das Bewusstsein … Bewusstsein kann das Universum umgestalten. Und diese Umgestaltung kann exponentiell aus sich selbst schöpfen. Das Bewusstsein kann sich eines Problems annehmen, eines Systems von gewisser Komplexität, und davon ausgehend ein höheres Maß an Komplexität ersinnen und erschaffen. Es hat nur ein paar Tausend Jahre gedauert, den Sprung vom Keulen schwingenden Höhlenmenschen zum global vernetzten homo digitalis zu machen. Ein paar Tausend Jahre mehr, und wir leben womöglich zwischen den Sternen, formen ganze Planeten und sogar das Raum-Zeit-Gefüge neu. Betrachten wir das große Ganze, dann ist jedes individuelle Handeln vielleicht ohne Bedeutung, aber das Bewahren und Fördern unseres rationalen Bewusstseins ist von höchster Bedeutung.

Nach Kant ist es unsere vordringlichste moralische Pflicht, das Bewusstsein zu bewahren und zu erweitern, sowohl in uns selbst als auch in anderen. »Menschheitsformel« nannte er dieses Prinzip, das fordert, das Bewusstsein immer über alles andere zu stellen, und wenn man so will, erklärt diese Formel … na ja, alles. Sie erklärt unsere grundlegenden moralischen Intuitionen. Sie erklärt das klassische Konzept der Tugend.34 Sie gibt uns einen Handlungsleitfaden für den Alltag, ohne eine imaginierte Hoffnung an den Horizont zu pinseln. Es ist eine Art Gebrauchsanweisung, der man auch den Titel geben könnte: Wie man es schafft, kein Arschloch zu sein.

Und als wäre das alles noch nicht genug, wird all das auch noch in einen einzigen Satz gepackt: »Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.«35

Fertig ist die Laube. Die Menschheitsformel ist ebenjenes Prinzip, das den Menschen aus der emotionalen Tauschbörse der Jugend heraus und hin zur erwachsenen Tugendhaftigkeit führt.36

Das Problem mit der Hoffnung ist, dass sie gänzlich transaktionaler Natur ist – es ist ein Handel, bei dem wir durch unsere Taten von heute versuchen, für eine ersehnte rosige Zukunft einzuzahlen. Iss dies nicht, dann kommst du in den Himmel. Schieß jene Person nicht über den Haufen, sonst kriegst du Ärger. Arbeite und spare fleißig, denn das ist der Weg zum Glück.

Um das transaktionale Reich der Hoffnung hinter uns zu lassen, müssen wir bedingungslos agieren. Wir müssen jemanden lieben, ohne zu erwarten, dass diese Liebe erwidert wird – denn sonst ist es keine wahre Liebe. Wir müssen andere respektieren, ohne eine Gegenleistung einzufordern – ansonsten ist ihr Respekt nichts wert. Wenn wir nur ehrlich sind, weil wir uns davon eine Belohnung oder Anerkennung versprechen, dann ist unsere Ehrlichkeit nicht aufrichtig.

Kant fasst diese Akte bedingungslosen Handelns in einem schlichten Prinzip zusammen: Wir dürfen die Menschen niemals nur als Mittel sehen. Sie sind ein Zweck in sich selbst.37

Aber wie wenden wir dieses Prinzip im täglichen Leben an? Hier ein simples Beispiel:

Nehmen wir mal an, dass ich hungrig bin und einen Döner möchte. Ich steige ins Auto und fahre zur nächsten Dönerbude und bestelle, wie immer mit extra Fleisch und Käse, weil es so am besten schmeckt. In dieser Situation ist das Essen des Döners mein »letztlicher Zweck«. Es ist der Grund, warum ich alles tue, was ich sonst noch tue: ins Auto steigen, fahren, tanken und so weiter. All diese Sachen, die ich tue, um in den Genuss des Döners zu kommen, sind die »Mittel«, also das, was ich tun muss, um meinen »Zweck« zu erreichen.

Mittel sind die Dinge, die wir unter Vorbehalt tun. Sie sind unsere Handelsware. Ich will nicht in mein Auto steigen und fahren, ich will kein Geld für Benzin ausgeben, aber ich will unbedingt meinen Döner. Also muss ich die anderen Dinge tun, um an diesen Döner zu gelangen.

Ein Zweck ist etwas, das wir um seiner selbst willen wollen. Es ist der entscheidende Motivationsfaktor unserer Entscheidungen und Taten. Wenn ich einen Döner will, weil meine Frau einen Döner will, und ich mich ihrem Wunsch füge, um sie glücklich zu machen, dann wäre der Döner nicht mehr mein letztlicher Zweck; er wäre nun das Mittel zu einem höheren Zweck: meine Frau glücklich zu machen. Und wenn ich meine Frau nur glücklich machen möchte, damit ich sie nachts beglücken darf, dann wäre wiederum die Zufriedenheit meiner Frau das Mittel zu einem höheren Zweck … womit hier natürlich Sex gemeint ist.

Möglicherweise hat das letzte Beispiel dich ein bisschen verlegen gemacht und dir das Gefühl gegeben, dass ich ein ziemlicher Drecksack bin.38 Genau das hat Kant gemeint. Seine Menschheitsformel besagt, dass es die Basis allen falschen Verhaltens ist, einen Menschen (oder irgendeine andere Bewusstseinsform) als Mittel zu einem anderen Zweck zu behandeln. Wenn der Döner also ein Mittel ist, das dem Zweck meiner Frau dient, dann ist alles in Ordnung. Es ist eine gute Sache, seiner Frau ab und an eine Freude zu machen. Aber wenn ich meine Frau als ein Mittel für meinen eigenen Zweck (Sex) benutze, dann wäre sie eben nur ein Mittel, und das wäre laut Kant falsch.

Auf ähnliche Weise ist es falsch zu lügen, weil du dabei das Bewusstsein einer anderen Person in die Irre führst, um dein eigenes Ziel zu erreichen. Du machst diese Person zu einem Mittel zum Erreichen deines Zwecks. Auch wenn du bei einer Prüfung schummelst, verletzt du die Erwartungen anderer rationaler, fühlender Wesen zugunsten deiner persönlichen Bedürfnisse. Dann nutzt du all diejenigen, die dieselbe Prüfung ablegen, als Mittel für deinen Zweck. Dasselbe gilt für Gewalt: Du benutzt eine andere Person als Mittel für einen übergeordneten politischen oder persönlichen Zweck. Böser, böser Leser!

Kants Menschheitsformel beschreibt nicht nur unsere moralische Intuition für das, was falsch ist; sie erklärt auch die erwachsenen Tugenden, jene Handlungen und Verhaltensweisen, die aus sich selbst heraus gut sind. Ehrlichkeit ist in sich selbst und aus sich selbst heraus gut, weil es die einzige Form der Kommunikation ist, die andere Menschen nicht einfach nur als Mittel gebraucht. Mut ist gut, denn nicht zu handeln, bedeutet entweder sich selbst oder andere als ein Mittel zu nutzen, das den Zweck erfüllt, die Angst zu unterdrücken. Demut ist gut, denn sich in blinde Gewissheit zu stürzen, bedeutet, andere als Mittel zum eigenen Zweck zu gebrauchen.

Wenn sich alles wünschenswerte menschliche Verhalten in einer einzigen Regel formulieren ließe, dann wäre das vermutlich die Menschheitsformel. Und das Schöne daran ist: Anders als andere moralische Systeme oder Codes beruht die Menschheitsformel nicht auf dem Hoffnungsprinzip. Es gibt kein großes Konstrukt, dass der Welt übergestülpt werden soll, kein Glauben an Übernatürliches, der uns vor Zweifeln und dem Mangel an Beweisen schützen soll.

Die Menschheitsformel ist einfach nur ein Prinzip. Sie bezieht sich nicht auf ein fernes Utopia und klagt nicht über die Qualen der Vergangenheit. Niemand ist besser, schlechter oder gerechter als der Rest. Es gilt einzig und allein, den bewussten Willen zu respektieren und zu schützen. Mehr nicht.

Denn Kant hatte begriffen, dass man das destruktive Potenzial der Hoffnung entfesselt, wenn man einmal damit anfängt, die Zukunft entscheiden und bestimmen zu wollen. Man sorgt sich darum, wie man die Leute bekehren kann, statt sie zu akzeptieren. Man konzentriert sich auf das Schlechte in anderen Menschen, statt vor der eigenen Haustür zu kehren.

Die einzig logische Möglichkeit, die Welt zu verbessern, so beschied er stattdessen, ist die Verbesserung der eigenen Person: indem wir erwachsen und tugendhaft werden; indem wir den simplen Beschluss fassen, uns selbst und andere jederzeit als Selbstzweck zu begreifen, und niemals nur als Mittel. Ehrlich sein. Sich nicht ablenken lassen und sich keinen Schaden zufügen. Sich nicht vor Verantwortung drücken und sich seinen Ängsten stellen. Offen und furchtlos lieben. Sich nicht von den Impulsen der Masse oder trügerischer Hoffnung leiten lassen. Denn weder Himmel noch Hölle warten auf uns. Alles, was wir haben, sind die Entscheidungen, die wir heute und hier treffen.

Wird unser Handeln bedingt oder bedingungslos sein? Sehen wir in anderen nur ein Mittel oder einen Zweck? Ist erwachsene Tugendhaftigkeit oder kindischer Narzissmus die Maxime unseres Handelns?

Hoffnung spielt hierbei überhaupt keine Rolle. Hoffe nicht auf ein besseres Leben. Sei einfach ein besseres Leben.

Kant hatte begriffen, dass eine grundsätzliche Verbindung besteht zwischen unserem Selbstrespekt und dem Respekt, den wir vor der Welt haben. Unsere Interaktion mit der eigenen Psyche ist die Schablone für unser Interagieren mit anderen, und wir können mit anderen kaum Fortschritte machen, bevor wir uns nicht selbst weiterentwickeln.39 Wenn wir ein Leben voller Lust und schlichter Bedürfnisbefriedigung führen, dann nutzen wir uns selbst als ein Mittel für unsere genussvollen Zwecke. Selbstoptimierung ist daher nicht die Kultivierung von mehr Zufriedenheit, sondern vielmehr die Kultivierung von mehr Selbstrespekt. Wenn wir uns selbst einreden, wir seien nutzlos und armselig, ist das genauso falsch, als würden wir anderen einreden, sie seien es. Uns selbst anzulügen oder Schaden zuzufügen ist nicht weniger unmoralisch, als andere anzulügen oder ihnen Schaden zuzufügen. Sich selbst zu lieben und auf sich Acht zu geben, ist daher nichts, was wir erlernen oder durch Übung verfestigen. Wir sind vielmehr moralisch dazu verpflichtet, diese Selbstliebe und -achtung in uns zu kultivieren, selbst wenn uns sonst nichts mehr bleibt.

Die Menschheitsformel zeitigt einen Dominoeffekt: Je ehrlicher wir uns selbst gegenüber sein können, desto ehrlicher können wir zu anderen sein. Und wie ehrlich wir anderen gegenüber sind, wird beeinflussen, wie ehrlich diese Menschen sich selbst gegenüber sind, wodurch wir diesen Menschen helfen zu wachsen und zu reifen. Unsere Fähigkeit, uns selbst nicht nur als Mittel zum Zweck zu gebrauchen, wird es uns ermöglichen, auch andere Menschen als Zweck in sich selbst zu betrachten. Wenn wir also unsere Beziehung zu uns selbst in den Griff kriegen, hat das den positiven Nebeneffekt, dass wir auch unsere Beziehungen zu anderen Menschen verbessern, wodurch diese Menschen wiederum in der Lage sind, ihre Beziehung zu sich selbst zu verbessern … und immer so weiter.

Nur so können wir die Welt verändern: Nicht durch eine allumfassende Ideologie, religiöse Massenbekehrungen oder unangebrachte Zukunftsträumereien, sondern indem wir heute und hier für die Reifung und die Würde eines jeden einzelnen Menschen sorgen. Es wird immer unterschiedliche Religionen und Wertesysteme geben, die auf unterschiedlichen Kulturen und Erfahrungswerten beruhen; es wird immer unterschiedliche Vorstellungen davon geben, woher wir kommen und wohin der Weg gehen sollte. Aber laut Kant sollten Würde und Respekt immer und überall die zentralen Motivationen menschlichen Strebens sein.

Die moderne Reifekrise

Die moderne Demokratie wurde unter der Annahme entwickelt, dass der Mensch gemeinhin ein selbstsüchtiges und irrationales Stück Scheiße ist; dass die einzige Möglichkeit, uns vor uns selbst zu schützen, darin besteht, ein System zu kreieren, das so verzahnt und verflochten ist, dass keine einzelne Person oder Gruppe in der Lage ist, den Rest der Bevölkerung ungebremst ins Elend zu reißen.

Politik ist ein egoistisches Spiel, das auf Tauschgeschäften beruht, und schlicht deshalb, weil sie diesem Umstand Rechnung trägt, ist die Demokratie das beste Regierungssystem, das die Menschheit bisher erdacht hat. Demokratie anerkennt die Tatsache, dass Macht korrupte und narzisstische, kindische Menschen anzieht. Es liegt in der Natur der Macht, dass sie Menschen in Führungspositionen dazu zwingt, Tauschhandel einzugehen. Die einzige Möglichkeit, diesem Problem Herr zu werden, besteht daher darin, erwachsene Tugendhaftigkeit zum moralischen Kompass des Systems zu machen.

Redefreiheit, Pressefreiheit, das Recht auf Privatsphäre und einen fairen Prozess – das alles sind Realisierungen der Menschheitsformel im Rahmen sozialer Institutionen, und sie sind so in das System eingebettet, dass es ausgesprochen schwierig ist, sie zu unterwandern oder abzuändern.

Es gibt tatsächlich nur eine Möglichkeit, ein demokratisches System zu erschüttern: wenn eine Gruppe beschließt, dass ihre Werte wichtiger als das System selbst ist, und sie den Glauben an die Demokratie mit Hilfe eines anderen, vermutlich weniger tugendhaften Glaubens stürzt … was in der Regel den sprunghaften Anstieg von politischem Extremismus zur Folge hat.

Politische Extremisten sind qua Definition kindisch, weil sie störrisch sind und nicht mit sich verhandeln lassen. Sie sind ein verdammter Haufen Schnullerbacken. Extremisten wollen eine Welt nach ihren Vorstellungen, und sie weigern sich, Interessen oder Werte anzuerkennen, die nicht die eigenen sind. Sie widersetzen sich jeder Verhandlung. Sie lehnen es ab, sich höheren Tugenden oder Prinzipien unterzuordnen. Die Erwartungen anderer kümmern sie nicht. Sie geben sich ungeniert autoritär, denn als kindliche Charaktere sehnen sie sich verzweifelt nach einem allmächtigen Erziehungsberechtigten, der die Welt für sie wieder »in Ordnung« bringt.40

Die gefährlichsten Extremisten sind die, die in der Lage sind, ihr kindisches Wertesystem zu tarnen, indem sie so tun, als wären sie zu Verhandlungen bereit, als wäre ihr Streben universell gültigen Prinzipien unterstellt. Ein rechter Extremist wird behaupten, dass seine »Freiheit« der wichtigste Wert von allen sei, und dass er bereit ist, Opfer für diese Freiheit zu bringen. In Wirklichkeit meint er damit, dass er frei sein will von der Verantwortung, sich mit irgendwelchen Werten auseinanderzusetzen, die nicht seine eigenen sind. Er will frei sein von der Verpflichtung, sich mit Veränderung oder der Herabwürdigung anderer zu befassen. Dafür ist er dazu bereit, die Freiheit anderer zu zerstören, solange er dadurch die eigene Freiheit bewahrt.41

Extremisten auf der Linken spielen ein ähnliches Spiel, jedoch mit anderer Sprache. Ein Linksextremist wird sagen, dass er »Gleichheit« für alle will, aber in Wirklichkeit meint er, dass er nicht will, dass keiner jemals Schmerz, Leid oder Unterlegenheit erfährt. Er möchte nicht, dass irgendwer sich jemals mit moralischen Diskrepanzen konfrontiert sieht. Und er ist bereit, anderen Menschen Schmerz und Schaden zuzufügen, wenn es dem Zweck dient, diese moralischen Diskrepanzen auszumerzen.

Sowohl im rechten als auch im linken Lager hat die Zahl der Extremisten in den letzten Jahrzehnten zugenommen.42 Viele Leute haben dafür komplizierte, sich teilweise überschneidende Theorien abgeliefert. Und die Gründe für dieses Phänomen sind vermutlich auch kompliziert und vielfältig.43

Aber gestatte mir, selbst eine Theorie anzubieten: Unsere kulturelle Reife ist im Verfall begriffen.

Was wir in den reichen, entwickelten Ländern erleben, ist keine Krise des Wohlstands und keine materielle Krise, es ist eine Charakterkrise, eine Krise der Tugenden. Es ist eine Krise von Mittel und Zweck. Die fundamentale politische Spaltung verläuft im 21. Jahrhundert nicht mehr zwischen rechts und links, sondern zwischen impulsdiktierten, kindischen Wertesystemen der Rechten und Linken einerseits sowie der kompromissbereiten, erwachsenen Tugendhaftigkeit bei Rechten und Linken andererseits. Das Thema der Debatte lautet nicht mehr »Kommunismus versus Kapitalismus« oder »Freiheit versus Gleichheit«, sondern vielmehr »Reife versus Unreife«, »Mittel versus Zweck«.