1. DÉFINITION

2. FAITS

3. ANALYSES THÉORIQUES DU CHÔMAGE

4. POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE

1. DÉFINITION

Le chômage n’a pas toujours existé. C’est au xixe siècle que le vocable prend son sens moderne, amenant progressivement une reconnaissance du chômage comme problème économique appelant une réponse des pouvoirs publics. Depuis, l’appareil statistique et administratif permet une mesure précise, même si elle reste entourée d’un « halo » de situations intermédiaires.

Même si le mot est ancien, le chômage signifie jusqu’au xixe siècle toute situation de non travail, sans précision quant à ses causes. Au xixe, le chômeur prend son sens moderne de personne sans emploi en recherchant un. Ce chômage n’a de sens que dans la société salariale qui se développe au xixe siècle dans les pays aujourd’hui développés (voir le chapitre 1). Dans une société où un individu doit trouver un employeur pour subvenir à ses besoins, ne pas trouver d’emploi met en péril cet individu et sa famille. Le chômage est donc dès l’origine un problème à la fois économique, social et politique.

D’un point de vue administratif, jusqu’au recensement de 1896, il n’existe pas de catégorie « chômeur » en France. Les individus qui sont dans cette situation sont comptabilisés soit comme « sans profession », soit dans la « population non classée ». Si les autorités veulent compter les chômeurs à partir de la fin du xixe siècle, c’est que le problème est jugé assez important pour devoir être mesuré et traité. En France, la première société d’assistance aux chômeurs est créée à Marseille en 1892 (Baverez, Reynaud et Salais, 1986). Dans le recensement de 1896, pour être comptabilisé comme chômeur, la période sans emploi ne doit être ni trop courte, ni trop longue. Trop courte (moins d’un mois dans cet exemple), il ne s’agit pas de chômage, mais du délai nécessaire pour passer d’un emploi à l’autre, d’un employeur à l’autre dans une société où les salariés sont encore souvent des « journaliers » embauchés au jour le jour. Trop longue (plus d’un an), le chômeur n’en est plus un et devient un « inactif ». On trouve ici en creux toute la particularité du chômeur (Castel, 1995) : comme d’autres pauvres, il est sans ressource, amenant à mobiliser des politiques publiques pour le soutenir et l’assister. Mais lui est valide et couramment soupçonné de profiter de cette assistance, amenant à distinguer le « bon pauvre » relevant de « l’handicapologie » (Castel, 1995) et le « mauvais pauvre », pauvre valide devant faire la preuve de la réalité de sa situation de chômeur. Ainsi, au xixe siècle, en Angleterre, les workhouses accueillent les personnes sans ressources mais les contraint à y vivre enfermées et à travailler pour bénéficier de l’aide sociale. Robert Castel cite également un exemple hollandais extrême dans lequel les pauvres sont enfermés dans des caves inondées où ils doivent écoper pour mériter leur pain…

Sous des formes moins brutales, les sociétés contemporaines restent confrontées à cette particularité du chômage : le définir et le mesurer soulève des problèmes techniques (comment mesurer objectivement une recherche d’emploi ?) mais aussi politiques et moraux sur la considération et le traitement à apporter aux chômeurs.

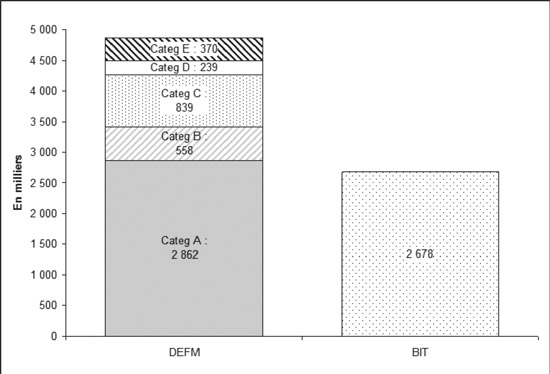

Deux sources sont disponibles en France pour mesurer le chômage. La première est administrative. Il s’agit de la définition du ministère du Travail qui comptabilise les personnes inscrites comme demandeurs d’emploi auprès de l’organisme public de placement qu’est Pôle Emploi. Pôle Emploi distingue les demandeurs d’emploi qui n’ont effectué aucun travail dans le mois (catégorie A), moins (catégorie B) ou plus de 78 heures (catégorie C). Les catégories D et E regroupent les individus dispensés de recherche active d’emploi, respectivement sans emploi (en stage, formation ou maladie…) et en emploi (comme par exemple en emplois aidés) (graphique 1).

L’INSEE constitue la deuxième source statistique de mesure du chômage et s’appuie sur la définition du Bureau International du Travail (BIT). Est chômeur tout individu à la fois dépourvu d’emploi, disponible et à la recherche d’un emploi. Les données sont obtenues à partir de l’enquête emploi réalisée par l’INSEE auprès de 67 000 logements représentant 100 000 personnes1. Réalisée initialement au mois de mars, elle est depuis 2003 effectuée en continu toute l’année ; les données sont publiées trimestriellement. Cette définition internationale du chômage repose donc sur les déclarations des personnes enquêtées et non comme pour Pôle Emploi sur un fichier administratif.

Les critères de classement restent conventionnels :

– être sans emploi suppose de ne pas avoir occupé d’activité professionnelle rémunérée, fut-ce une heure, durant la semaine de référence précédant l’enquête ;

– être disponible dans un délai de deux semaines à la date de l’enquête ;

– la définition des démarches correspondant à une recherche d’emploi a évolué en 2007 dans le cadre d’une harmonisation européenne sous l’égide d’Eurostat. Désormais, le fait d’être inscrit ou de renouveler son inscription dans une agence de placement – fut-elle publique comme Pôle Emploi – ne suffit plus à être déclaré en recherche active d’emploi. Ce changement de définition a fait sortir à l’époque plus de 200 000 personnes du chômage BIT en France (Goux et Chardon, 2003). Au total, l’adoption de la définition européenne du chômage en 2007 a fait baisser de 0,7 point le taux de chômage français.

2. FAITS

Le chômage est devenu depuis les années 1970 un phénomène massif et durable bien que fluctuant. Il ne frappe néanmoins pas au hasard et reste très inégalitaire.

2.1. COMBIEN DE CHÔMEURS ?

En décembre 2011, le nombre officiel de chômeurs variait du simple à près du double. La France comptait en effet 2,7 millions de chômeurs… ou 4,9 millions. Le premier chiffre correspond à la définition du BIT, le second à toutes les catégories de Pôle Emploi. Ces deux définitions se recoupent partiellement (graphique 1).

Le chômage ne touche pas que les chômeurs. D’abord parce que parmi les demandeurs d’emploi, certains ont une activité professionnelle (catégories B et C). Ensuite car des actifs occupés peuvent être en situation de sous-emploi, contraints de travailler à temps partiel mais désireux de travailler plus. Des travailleurs temporaires peuvent également être des chômeurs récurrents alternant périodes d’emploi et de chômage. Des chômeurs découragés dans leur recherche d’emploi (chômeurs âgés, chômeurs de longue durée…) apparaîtront comme inactifs dans l’enquête-emploi. Il existe donc un « halo » autour du chômage qui rend plus délicate l’interprétation des chiffres du chômage.

GRAPHIQUE 1 : NOMBRE DE CHÔMEURS EN FRANCE (DÈC 2011)

Source : INSEE et ministère du Travail.

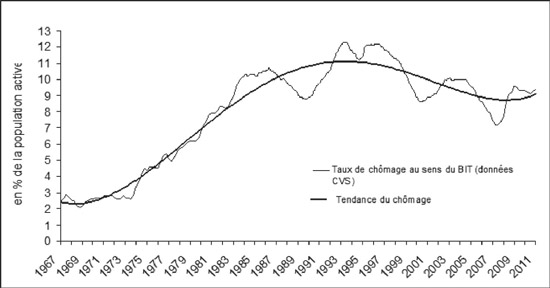

Si l’on remonte aux années 1960, on peut repérer trois grandes phases dans l’évolution du chômage (graphique 2). La première rupture a lieu en 1974 : d’un chômage bas et stable, on passe à une période de hausse rapide et régulière. La deuxième rupture s’opère au début des années 1980 ; le chômage cesse de croître et se maintient à un niveau moyen élevé. Néanmoins, il connaît des variations importantes autour de cette moyenne. La tendance observée à la baisse du taux de chômage moyen dans les années 1990 et 2000 reste modérée et contredite par la récente remontée suite à la crise économique de 2009. Cet état de fait pose problème à la définition même du chômage : un chômage perpétuel constitue une aberration économique, un gaspillage de ressources en main-d’œuvre qui semble mettre en échec tant la théorie que la politique économique.

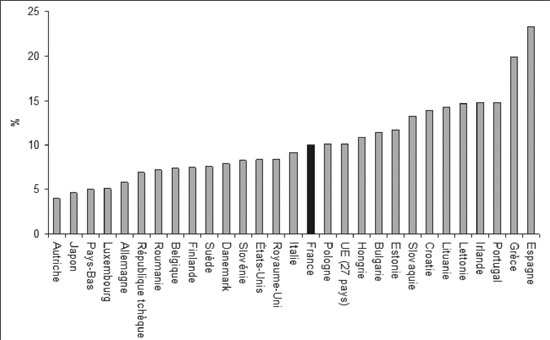

Cette tendance française n’est ni unique ni générale. Si de nombreux pays développés ont connu dans les années 1970 une augmentation de leur niveau de chômage, un certain nombre ont depuis vu leur taux de chômage diminuer. Actuellement la situation du chômage est très différente entre les pays, même au sein de l’Union européenne (graphique 3). Le chômage n’est donc pas une fatalité.

GRAPHIQUE 2 : TAUX DE CHÔMAGE BIT EN FRANCE

Source : INSEE.

GRAPHIQUE 3 : TAUX DE CHÔMAGE DANS QUELQUES PAYS DÉVELOPPÉS EN 2012

Source Eurostat.

2.2. CARACTÉRISTIQUES

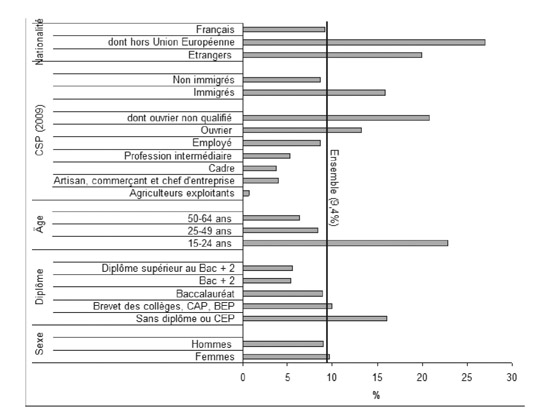

Le chômage ne frappe pas uniformément. Le risque de chômage est plus ou moins important selon le sexe ou l’âge : les femmes sont plus touchées par le chômage ainsi que les jeunes (graphique 4). Le chômage des jeunes est presque trois fois supérieur à celui des actifs plus âgés. Mais c’est également un chômage très sensible à la conjoncture économique. De plus, la durée du chômage doit être également évoquée : un chômage important mais avec une rotation élevée n’a pas les mêmes conséquences qu’un chômage faible mais durable (voir infra). Or les jeunes ont une durée du chômage beaucoup plus courte que les plus de 25 ans. Si leur taux d’entrée en chômage est plus élevé, leur taux de sortie l’est aussi. Les moins diplômés et les métiers d’exécution présentent eux aussi un risque de chômage plus élevé. Le fait d’être immigré ou étranger influe également l’exposition au sous-emploi. Rappelons qu’un immigré est né étranger à l’étranger mais peut être français par naturalisation et qu’un étranger peut être né en France. Les deux catégories sont plus touchées par le chômage, ce qui peut être en partie lié à la composition de ces populations en termes de qualification.

GRAPHIQUE 4 : TAUX DE CHÔMAGE EN FRANCE EN 2010 SELON DIFFÉRENTES CARACTÉRISTIQUES

Source : INSEE, enquête emploi.

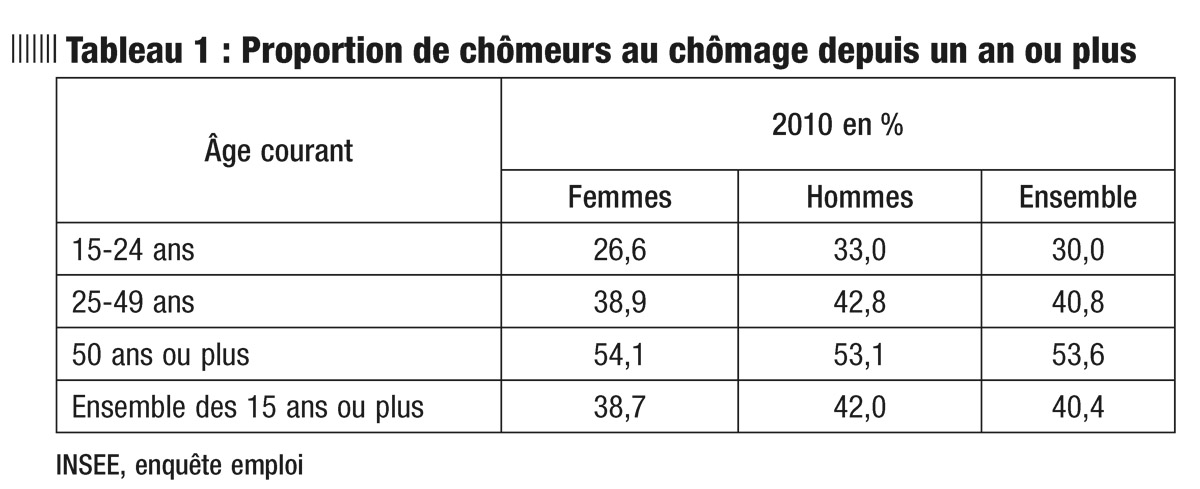

Le chômage ne doit pas uniquement être observé en stock, mais également en flux : la durée du chômage est un indicateur important de la fluidité du marché du travail ou à l’inverse des difficultés d’accès ou de retour à l’emploi des chômeurs. En 2010, le chômage de longue durée (supérieur à un an) représente 40 % des chômeurs (tableau 1). Le taux est proche pour les demandeurs d’emploi inscrits dans les catégories A, B ou C de Pôle Emploi : 38 % en janvier 2012. La durée moyenne d’inscription des demandeurs d’emploi était à l’époque de 461 jours, un peu plus de 15 mois. Cette durée est sensible à la conjoncture : elle a augmenté de 20 % (78 jours) entre avril 2009 et janvier 2012, période de forte hausse du chômage. Toutes choses égales par ailleurs, l’accroissement du nombre de chômeurs allonge sa durée moyenne, selon le principe de la file d’attente. Bien qu’en réalité, l’image de la file d’attente soit peu adaptée pour décrire la durée du chômage : certaines caractéristiques (âge, niveau de diplôme, nationalité…) accroissent ou à l’inverse réduisent fortement la probabilité de sortie du chômage. La « file d’attente » n’est pas respectée : certains nouveaux arrivants passent systématiquement devant de plus anciens, éloignant ceux-ci de la porte de sortie que constitue l’accès à l’emploi.

Le chômage de longue durée ne permet pas de prendre la totale mesure de la durée du chômage. En effet, il peut créer des chômeurs découragés qui sortent de la catégorie faute de recherche active d’emploi. De même, le chômage de longue durée peut être masqué par un chômage récurrent entrecoupé de courtes périodes d’activité qui remettent à zéro le compteur de durée du chômage. Depuis 2000, l’ANPE puis Pôle Emploi opèrent un suivi des demandeurs d’emploi à inscriptions multiples à travers un fichier historique. Si l’on ajoute aux chômeurs de longue durée les personnes qui ont connu au moins 12 mois de chômage au cours des 18 derniers mois, plus de la moitié des demandeurs d’emploi sont des chômeurs de longue durée.

3. ANALYSES THÉORIQUES DU CHÔMAGE

Le chômage de masse apparu dans les années 1970 a entraîné un renouvellement important des explications du chômage. L’enjeu est d’expliquer le paradoxe d’un chômage massif et durable, spécialement en France où celui-ci n’est pas descendu en dessous de 7 % de la population active depuis les années 1980. Les apports théoriques sont nombreux et variés.

3.1. MICROÉCONOMIE DU CHÔMAGE : LE CHÔMAGE IMPOSSIBLE ?

D’un point de vue microéconomique2, le marché du travail est d’abord un marché. Son fonctionnement résulte de la rencontre entre des offreurs et des demandeurs de travail dont on peut modéliser le comportement.

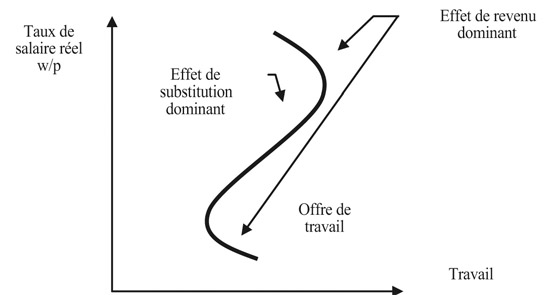

Le nombre d’heures de travail offert dépend du taux de salaire réel (voir encadré ci-dessous). On peut donc établir la fonction d’offre de travail d’un agent représentatif. Une augmentation du taux de salaire réel (que ce soit par une hausse du taux de salaire nominal ou par une baisse des prix) va modifier le calcul économique de l’individu. On retrouve deux effets habituels de la microéconomie du consommateur : l’effet de substitution et de revenu. Si l’effet de substitution domine, l’individu préférera travailler davantage puisque chaque heure de loisirs représente maintenant une perte supérieure de salaire. Si c’est l’effet de revenu qui l’emporte, il diminuera son offre de travail car il peut obtenir le même revenu qu’avant en travaillant moins. L’effet total et l’allure de la courbe d’offre de travail est donc incertain : elle sera croissante si l’effet de substitution domine et décroissante sinon.

Encadré 10 : Du calcul de l’offreur de travail à la courbe d’offre de travail

L’offre de travail émane d’individus qui se présentent sur le marché pour y vendre un service particulier, leur capacité de travail. La microéconomie se demande quelle quantité de travail (quel nombre d’heures) ils vont offrir. Pour simplifier, on suppose initialement que le travail n’a pas d’utilité propre pour le travailleur. C’est manifestement faux : outre le fait que de nombreuses personnes tirent une satisfaction de leur activité professionnelle, le travail permet de nouer des relations, de se constituer un capital social, d’éprouver une meilleure estime de soi (la situation du chômeur est globalement stigmatisée dans nos sociétés), d’atteindre une position sociale… Néanmoins, rien n’empêche de simplifier le comportement de l’offreur de travail sans tenir compte de ces éléments, quitte à les intégrer par la suite.

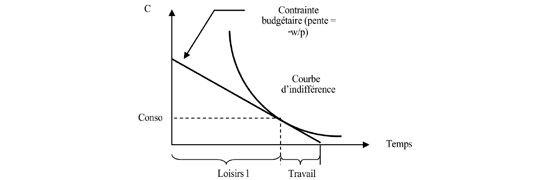

Acceptons pour débuter l’hypothèse que le travail n’a pas d’utilité propre. Il est même source de désutilité puisqu’il réduit le temps de loisirs de l’individu. En contrepartie, le salaire reçu permet de consommer des marchandises qui procurent de l’utilité au travailleur. L’offreur de travail est donc dans une situation classique en microéconomie du consommateur : il doit arbitrer entre deux actions qui lui procurent une satisfaction : consommer (et pour ce faire travailler) ou profiter des loisirs ; c’est un arbitrage travail/loisirs qui masque un arbitrage consommations/loisirs. L’homo oeconomicus est donc capable de tracer les courbes d’indifférence entre consommation et loisirs (schéma 1).

Il ne lui reste qu’à intégrer sa contrainte budgétaire. Celle-ci est une contrainte temporelle : il dispose d’un certain volume d’heures (T3) qu’il peut consacrer aux loisirs (l) ou au travail (L). Chaque heure de travail lui procure un taux de salaire w ; son salaire total est donc w.L qu’il pourra dépenser pour acheter des biens d’une valeur p.C (où p est le prix de ces biens et C leur volume). Quelle valeur attribuer aux loisirs s’il choisit de ne pas travailler ? La valeur d’une heure de loisirs est estimée à partir de son coût d’opportunité : chaque heure de loisir fait perdre le taux de salaire w qui aurait pu être gagné en travaillant. Si l’offreur prend l heure de loisirs, leur valeur est donc wl. La valeur potentielle de son temps disponible T est donc wl + wL = wT. Sa contrainte budgétaire s’écrit quant à elle : wT = pC + wl. On peut la représenter graphiquement dans un plan temps disponible-consommation (schéma 1) en l’exprimant  . Sa pente est négative et vaut -w/p, le taux de salaire réel. Si notre agent ne travaille pas du tout, l = T, sa consommation est nulle ; s’il ne prend aucun loisir, l = 0 et C = w/p.T.

. Sa pente est négative et vaut -w/p, le taux de salaire réel. Si notre agent ne travaille pas du tout, l = T, sa consommation est nulle ; s’il ne prend aucun loisir, l = 0 et C = w/p.T.

Il existe une (et une seule) situation optimale pour l’offreur de travail : c’est celle qui correspond au point de tangence entre cette droite de budget et une courbe d’indifférence. Cette courbe d’indifférence est celle qui lui procure le niveau de satisfaction maximale qu’il peut espérer atteindre en fonction de son temps disponible, du salaire horaire et des prix.

C’est donc en creux que l’on découvre l’offre de travail de notre homo oeconomicus : c’est le temps disponible qui n’est pas consacré aux loisirs.

Notons que ce choix correspond bien à un optimum pour l’offreur de travail : c’est la situation qui maximise sa satisfaction compte tenu des contraintes qui s’imposent à lui (temps contraint, niveau de salaire réel…). La notion d’optimum doit être entendue au sens de « meilleure situation possible » et pas de « situation idéale ».

Ce type de calcul économique permet notamment de modéliser la situation particulière des femmes sur le marché du travail et notamment des femmes avec charges de famille. La répartition des tâches au sein du couple aboutit fréquemment à une plus forte implication des femmes dans les tâches domestiques, les soins aux enfants… réduisant d’autant le temps disponible. Le résultat est à la fois une diminution du temps de travail (recours plus fréquent au temps partiel) et une diminution du temps de loisirs.

On peut même intégrer le fait que les femmes ont en moyenne un salaire horaire inférieur aux hommes, que ce soit parce qu’elles occupent des emplois moins bien rémunérés ou qu’elles souffrent de discrimination (voir chapitre 4). La pente de leur contrainte budgétaire est donc plus faible ; pour peu qu’elles soient en couple, et particulièrement si elles ont des enfants, le calcul économique peut inciter ces couples à investir plus de temps dans le travail des hommes, mieux rémunéré, privilégiant le temps partiel féminin. Évidemment, cette présentation purement économique ne doit pas faire oublier que des facteurs historiques et culturels jouent également. Mais elle explique en partie les situations d’activité observées des femmes en couple avec enfants.

Certains équipements domestiques peuvent avoir un impact sur les comportements d’activité. L’apparition de la machine à laver, du four à micro-ondes ou du congélateur a réduit le temps contraint et favorisé l’activité féminine. Néanmoins les enquêtes de l’INSEE sur les conditions de vie des ménages montrent que de nombreuses femmes continuent d’assurer une double journée, professionnelle et domestique, rognant sur leurs loisirs et leur temps physiologique (sommeil notamment). Pour preuve, les emplois du temps que ces enquêtes demandent aux femmes de renseigner aboutissent fréquemment à des estimations de journées de plus de 24 heures.

L’allure réelle de la courbe d’offre de travail dépendra des préférences de l’agent économique. Il est néanmoins plausible que l’effet de revenu soit important dans deux types de situations : lorsque le taux de salaire horaire est très faible et lorsqu’il est très élevé. Dans le premier cas, et faute d’autres sources de revenu, l’offreur de travail est contraint par ses besoins essentiels qui sont à peine couverts du fait du faible niveau de son salaire : il est proche du minimum vital. Une diminution du taux de salaire risque de l’obliger à travailler encore plus pour conserver son niveau incompressible de consommation. On retrouve une logique proche de l’effet Giffen (du nom de l’économiste britannique du xixe siècle Robert Giffen) selon lequel des ménages proches du minimum vital peuvent augmenter leur consommation d’un bien essentiel lorsque son prix augmente, sacrifiant le peu de consommation non vitale qu’ils avaient. Ici, c’est le loisir qui est sacrifié pour conserver le niveau de vie.

De façon symétrique, lorsque le salaire horaire est important, permettant d’atteindre un niveau de vie élevé, l’utilité marginale de la consommation est faible ; dans ce cas, il est réaliste qu’une augmentation du taux de salaire se traduise par un effet de revenu dominant, l’offre de travail se réduisant pour un revenu final identique et la demande de loisirs augmentant. Cette situation est d’autant plus plausible que l’agent accorde initialement une part importante de son temps disponible au travail, l’utilité marginale du loisir est alors élevée car celui-ci est rare. C’est par exemple le cas pour les cadres et autres professions où l’horaire de travail est souvent supérieur à la moyenne ; c’est plus particulièrement le cas pour les femmes actives avec charges de famille dont le temps contraint est souvent supérieur à celui des hommes. Le loisir serait dans ce cas un bien supérieur dont la demande augmente fortement quand le revenu s’élève. Au final, l’allure de la courbe de travail pourrait bien avoir une forme en « Z » (schéma 2).

On admet néanmoins que le « cas général » est celui où l’effet de substitution domine : une hausse du salaire réel accroît l’offre de travail de l’individu ; la courbe d’offre de travail est croissante. On peut mesurer l’élasticité de cette offre aux variations du salaire réel et cette élasticité est positive.

La courbe de demande de travail est, quant à elle, décroissante avec le taux de salaire. En effet, si l’on suppose que la quantité de capital est fixe (hypothèse plausible à court terme), la productivité marginale du travail4 (c’est-à-dire le supplément de production obtenue par l’utilisation d’une unité supplémentaire de travail) diminue avec le volume d’activité : il devient de plus en plus difficile d’augmenter la production. L’entreprise achètera des unités de travail supplémentaire tant que leur productivité marginale sera supérieure à leur coût, c’est-à-dire au taux de salaire. La courbe de demande de travail se confond avec celle de la productivité marginale des travailleurs ; elle est donc décroissante.

Le marché du travail permet la rencontre de tous les offreurs et demandeurs de travail. Sous réserve que les conditions de la concurrence parfaite soient réunies, les variations du salaire réel doivent théoriquement permettre l’apurement du marché du travail, c’est-à-dire l’égalisation de l’offre et de la demande. Le chômage semble donc théoriquement impossible dans ce modèle microéconomique. Il existe en réalité trois sources de chômage possibles dans ce cadre : le chômage lié aux délais nécessaires pour trouver un emploi, le chômage classique et le chômage volontaire.

Si l’on introduit le temps dans le cadre microéconomique initialement sans friction, du chômage peut apparaître. Il peut s’agir tout d’abord d’un chômage frictionnel ou de frottement. L’information n’est pas gratuite contrairement à l’hypothèse de concurrence parfaite. Trouver un emploi prend du temps et suppose des coûts de recherche. Ces délais et ces frais peuvent être encore plus élevés en cas de problème d’appariement entre l’offre et la demande. Il s’agit de chômeurs qui pourraient trouver un emploi, mais au prix d’un changement de région, de secteur ou de profession (on parle de skill mismatch ou de spatial mismatch pour rendre compte de ce type particulier de sous-emploi). Rappelons qu’à peu près 10 000 emplois disparaissent chaque jour en France et que 10 000 autres sont créés, mais dans d’autres entreprises, d’autres secteurs, d’autres professions. Ce chômage est à la fois proche du précédent et plus problématique. Proche car il s’agit d’un chômage d’ajustement, qui disparaît lorsque les offreurs se sont adaptés aux demandes de travail des employeurs. Plus problématique car retrouver un emploi peut prendre beaucoup plus de temps et représenter des coûts importants, obligeant les individus à quitter leur région, à se former à de nouveaux métiers ou à acquérir de nouvelles qualifications. Ce phénomène pourrait expliquer en partie la croissance du chômage observée dans les années 1970 en France si l’on accepte l’hypothèse d’un progrès technique biaisé. Dans ce cas, le progrès technique entraînerait une modification de la structure de la demande de travail dans le sens d’une élévation du niveau de qualification des emplois. Si cette hypothèse était vérifiée, la résorption du chômage de mobilité passerait par une élévation du niveau de qualification individuelle des offreurs de travail, élévation qui nécessite du temps et qui laisserait certains offreurs avec de faibles perspectives d’embauche. Évidemment, ce chômage appelle des politiques différentes du chômage frictionnel ; il s’apparente néanmoins également au chômage de frottement au sens où l’emploi existe pour l’offreur de travail, charge à lui de le trouver (chômage frictionnel) ou d’être suffisamment mobile pour le trouver.

La logique est toute différente pour le chômage volontaire. Ce terme est d’ailleurs ambigu : un chômeur n’est jamais volontaire puisque par définition il cherche à quitter cet état. Mais l’existence de systèmes d’indemnisation du chômage peut modifier le calcul économique théorique de notre offreur de travail. En effet, l’existence d’un revenu de remplacement influence l’arbitrage travail-loisirs (voir encadré). Un individu rationnel doit en théorie refuser un emploi qui ne lui apporterait pas un salaire au moins égal à ce revenu de remplacement, augmenté de la valeur de la désutilité du travail (la perte de loisirs que le travail implique, les coûts et les frais induits par la reprise d’emploi : transport, garde des enfants…) mais diminué des gains non monétaires que permet le travail (estime de soi, disparition du stigmate lié au statut de chômeur, relations sociales permises par l’emploi…). Le niveau de salaire demandé pour accepter un emploi est appelé salaire de réservation. L’économiste Jacques Rueff (1931) est l’un des premiers à avoir souligné l’effet pervers possible des systèmes d’indemnisation du chômage. Cette analyse du chômage est l’objet de violentes critiques car elle fait reposer en partie l’explication du chômage sur les chômeurs eux-mêmes, laissant supposer qu’ils seraient responsables de leur situation, voire même suspects de fraude, bref d’être de faux chômeurs. Laurent Cordonnier propose ainsi une lecture très critique (et caustique) des théories « néoclassiques » du chômage (Cordonnier, 2000). Robert Castel (Castel, 1995) montre que ce soupçon de profiteur vis-à-vis du pauvre valide qu’est le chômeur est aussi ancien que le salariat.

Une troisième forme de chômage que nous qualifierons de classique trouve sa place dans le cadre micro-économique. Il correspond à toutes les situations où l’équilibre entre offre et demande est empêché. Il s’agit essentiellement de situations où des rigidités empêchent la disparition du chômage : existence d’un salaire minimum supérieur au salaire d’équilibre, présence de syndicats ou de coalitions de salariés limitant la flexibilité des salaires ou des emplois à la baisse, contrats de travail garantissant un certain degré de protection de l’emploi… La protection sociale peut ajouter un facteur de rigidité lorsqu’elle est financée par un prélèvement sur les salaires. Apparaît alors un écart entre le salaire net reçu par le travailleur et le coût du travail ou salaire super-brut (le salaire brut étant le salaire net augmenté des seules cotisations sociales salariales). Cet écart est appelé coin salarial (voir chapitre 3). D’un point de vue microéconomique, l’existence d’un coin salarial accroît le coût du travail et réduit donc le volume d’emploi acheté par les employeurs.

Encadré 11 : Salaire minimum et chômage

Si l’on suit la logique économique, l’existence d’un salaire minimum comme le SMIC en France constitue un facteur de rigidité salariale à la baisse. Il exerce donc un effet négatif sur l’emploi, et ce par plusieurs voies. Tout d’abord, en renchérissant le coût du travail peu qualifié par rapport aux autres facteurs de production (capital mais aussi travail qualifié), il encourage les entreprises à privilégier les facteurs relativement moins coûteux. Ensuite, il empêche l’embauche des personnes dont le faible niveau de productivité les prédestine à un salaire inférieur au niveau minimum. Le salaire minimum serait ainsi contre-productif puisque, créé pour protéger les travailleurs à faible rémunération, il réduirait l’employabilité des travailleurs les plus fragiles (jeunes, personnes sans qualification, femmes…), accroissant les inégalités face à l’emploi. Le SMIC peut même affecter des segments supérieurs du marché du travail s’il existe des mécanismes de diffusion déplaçant toute l’échelle des salaires lorsque le salaire minimum augmente. La rigidité introduite par le SMIC pourrait ainsi être répercutée sur d’autres salariés, intuition confirmée par les études empiriques, en tout cas pour les salaires au voisinage du salaire minimum (Cahuc, Cette et Zylberberg, 2008). Enfin, il faut prendre en compte l’effet de volume : la hausse du coût du travail des entreprises (tous les emplois ne sont pas substituables) accroît leurs coûts et leurs prix, réduisant le volume de leurs ventes et donc de leur emploi. Ces différents effets peuvent être mesurés. Les études économétriques estiment l’élasticité de la demande de travail à son coût entre 0,15 et 0,75, avec une valeur intermédiaire de 0,3 qui suggère qu’une hausse de 1 % du coût du travail entraîne une baisse de l’emploi de 0,3 %. Cette élasticité de la demande de travail est supérieure pour les faibles niveaux de qualifications payés au voisinage du salaire minimum (les compétences des travailleurs qualifiés sont moins facilement transférables, rendant les employeurs moins sensibles au seul coût du travail). Le salaire minimum semble donc permettre de réduire les inégalités salariales au prix d’inégalités dans l’accès à l’emploi. L’effet sur la pauvreté et les inégalités de niveau de vie seraient donc finalement discutable, l’effet sur l’emploi étant négatif.

Dans certains cas néanmoins, le salaire minimum a un impact positif sur l’emploi. Il s’agit des situations de monopsone. Un monopsone est une situation où le demandeur dispose d’un pouvoir de marché, lui permettant de faire baisser le prix. Dans le cadre du marché du travail, l’employeur dispose de ce pouvoir du fait que la recherche d’emploi est coûteuse et aléatoire pour le salarié : la relation entre offreur et demandeur de travail est asymétrique et à l’avantage du demandeur. Celui-ci peut alors faire accepter au travailleur un salaire inférieur à son niveau de productivité ; ce pouvoir de marché peut être renforcé localement si les employeurs sont rares sur le bassin d’emploi. En situation de monopsone, une augmentation du salaire minimum peut favoriser l’emploi : la hausse de salaire contraint l’employeur à réduire la marge qu’il retirait de la faiblesse des salaires. Néanmoins, les tests empiriques ne donnent pas de résultats univoques. Une étude célèbre de David Card et Alan Krueger (1994) montre des effets positifs sur l’emploi d’une hausse du salaire minimum. Ils utilisent une expérience naturelle dans laquelle un État américain a augmenté le salaire minimum tandis qu’un État voisin le laissait inchangé. L’observation de la réaction des marchés du travail dans ces États indique un effet positif sur l’emploi dans l’État ayant connu une augmentation des salaires.

On peut réconcilier ces deux grandes familles d’approche on considérant que l’effet du salaire minimum sur l’emploi dépend du niveau absolu du salaire minimum. Pour des niveaux faibles, comme ceux en vigueur aux États-Unis, où le salaire minimum fédéral est inférieur en 2007 à sa valeur de 1960 (Cette et al, 2008) l’effet d’une hausse du salaire minimum serait favorable conformément à la théorie du monopsone. Pour la France et plus généralement les pays d’Europe où le salaire minimum est relativement élevé, une hausse de celui-ci réduit l’emploi des travailleurs les moins productifs.

3.2. LE CHÔMAGE KEYNÉSIEN, UN CHÔMAGE CONJONCTUREL

Dans sa Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie (1936), Keynes propose une théorie du chômage involontaire qu’il distingue du chômage qu’il appelle classique5.

Du côté de l’offre de travail, le raisonnement classique est selon lui erroné car les travailleurs sont victimes d’illusion monétaire : ils réagissent aux variations de leur salaire nominal, mais pas réel. En toute logique, une hausse du niveau général des prix et une baisse du salaire nominal sont équivalentes : toutes deux diminuent le salaire réel. Or, selon Keynes, en réalité une hausse des prix ne modifie pas (ou du moins pas instantanément, ni mécaniquement) le comportement des offreurs de travail si le salaire nominal reste identique. Au final, les ajustements de l’offre de travail à son prix sont freinés par ce mécanisme.

Du côté de la demande de travail, l’ajustement offre – demande de travail ne se fait pas automatiquement en situation de crise. Comme il l’écrit lui-même, « Il n’est pas très plausible d’affirmer que le chômage aux États-Unis en 1932 ait été dû soit à une résistance opiniâtre de la main-d’œuvre à la baisse des salaires nominaux soit à sa volonté irréductible d’obtenir un salaire réel supérieur à celui que le rendement de la machine économique pouvait lui procurer. Le volume de l’emploi connaît d’amples variations, sans qu’il y ait de changements apparents ni dans les salaires réels minima exigés par la main-d’œuvre ni dans sa productivité. L’ouvrier n’est pas plus intransigeant en période de dépression qu’en période d’essor, bien au contraire. Il n’est pas vrai non plus que sa productivité physique diminue aux époques de crise » (Keynes, 1936). Bref, en période de récession, la demande de travail diminue et devient insuffisante pour employer des travailleurs dont l’offre est rigide à court terme. Le chômage keynésien est donc un chômage conjoncturel, un chômage de crise. La récession qu’ont connue les pays développés à la suite de la crise financière de 2007-2008 a ainsi fait nettement augmenter le chômage dans ces pays (graphique 2 ci-dessus, partie 2.1). Cette augmentation correspond bien à un chômage keynésien. La réaction des États de ces pays a d’ailleurs été typiquement keynésienne, utilisant des politiques de relance de la demande et de soutien à l’activité économique. L’objectif est alors de faire remonter le PIB à son niveau tendanciel et de réduire ainsi l’output gap ; si elle est suffisante, la reprise d’activité fait repartir l’emploi et normalement baisser le chômage, selon la loi d’Okun (voir chapitre 1) – on parle d’ailleurs également d’Okun gap.

Les chômages keynésien et classique ne sont donc pas contradictoires, mais plutôt complémentaires : lutter contre les récessions n’empêche pas de réduire les rigidités du marché du travail… Toutefois, certaines de ces rigidités permettent d’amortir l’effet des récessions, par exemple la protection sociale et notamment les mécanismes d’indemnisation du chômage. Ils permettent de garantir un revenu de substitution aux personnes qui ont perdu leur emploi, évitant la spirale déflationniste qui avait suivi la crise de 1929 aux États-Unis. Selon l’Observatoire Français des Conjonctures Économiques (2010), le choc macroéconomique négatif qu’ont subi les économies occidentales en 2009 était comparable à celui qui toucha les États-Unis en 1929. C’est grâce aux politiques économiques de soutien à l’activité et aux garde-fous que constituent les systèmes de protection sociale que les conséquences ont été moins dramatiques qu’en 1929.

Le problème est que, si le chômage keynésien permet d’expliquer le chômage conjoncturel, il ne dit pas pourquoi certains pays, dont la France, connaissent depuis plusieurs décennies un chômage durablement élevé.

La notion de chômage naturel (Phelps, 1968 ; Friedman, 1968) va entrainer un changement de perspective. « Le chômage naturel est celui qui résulterait en fin de compte du système d’équations représentant l’équilibre général walrasien, corrigé des véritables caractéristiques structurelles du marché du travail et des marchés des biens, de leurs imperfections, de la variabilité de la demande et de l’offre, des coûts de collecte de l’information sur les emplois vacants et les capacités de travail inemployées, des coûts de la mobilité, etc. » (Friedman, 1968). Ce chômage naturel englobe et fait la synthèse de plusieurs types de chômage présentés ci-dessus : chômage frictionnel (coûts de collecte de l’information), chômage d’inadéquation (coûts de la mobilité), chômage classique et volontaire (caractéristiques structurelles du marché du travail et des marchés des biens)… C’est le taux de chômage d’équilibre vers lequel tend une économie ; c’est donc un taux de chômage de long terme.

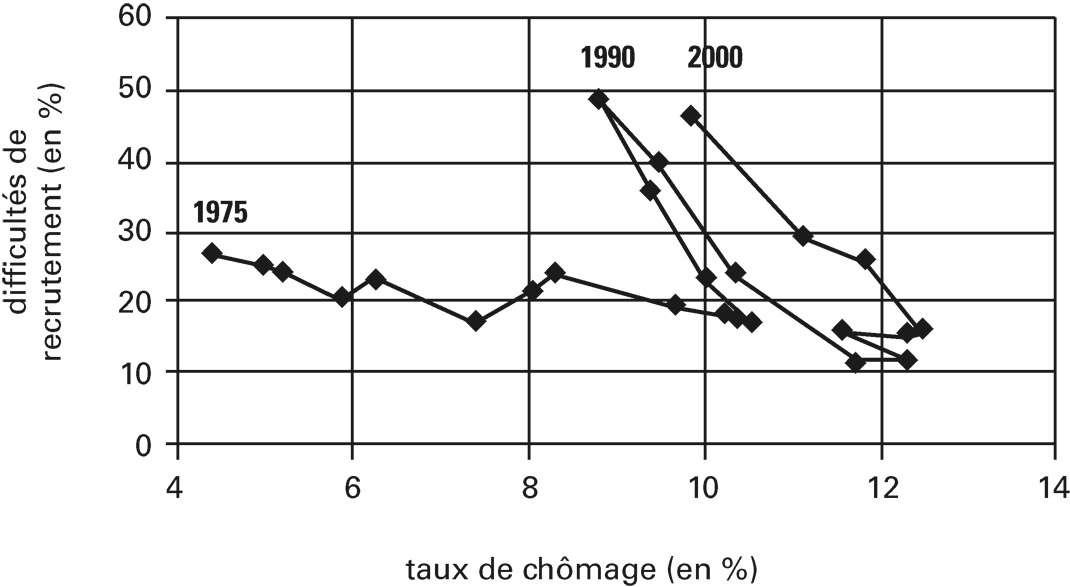

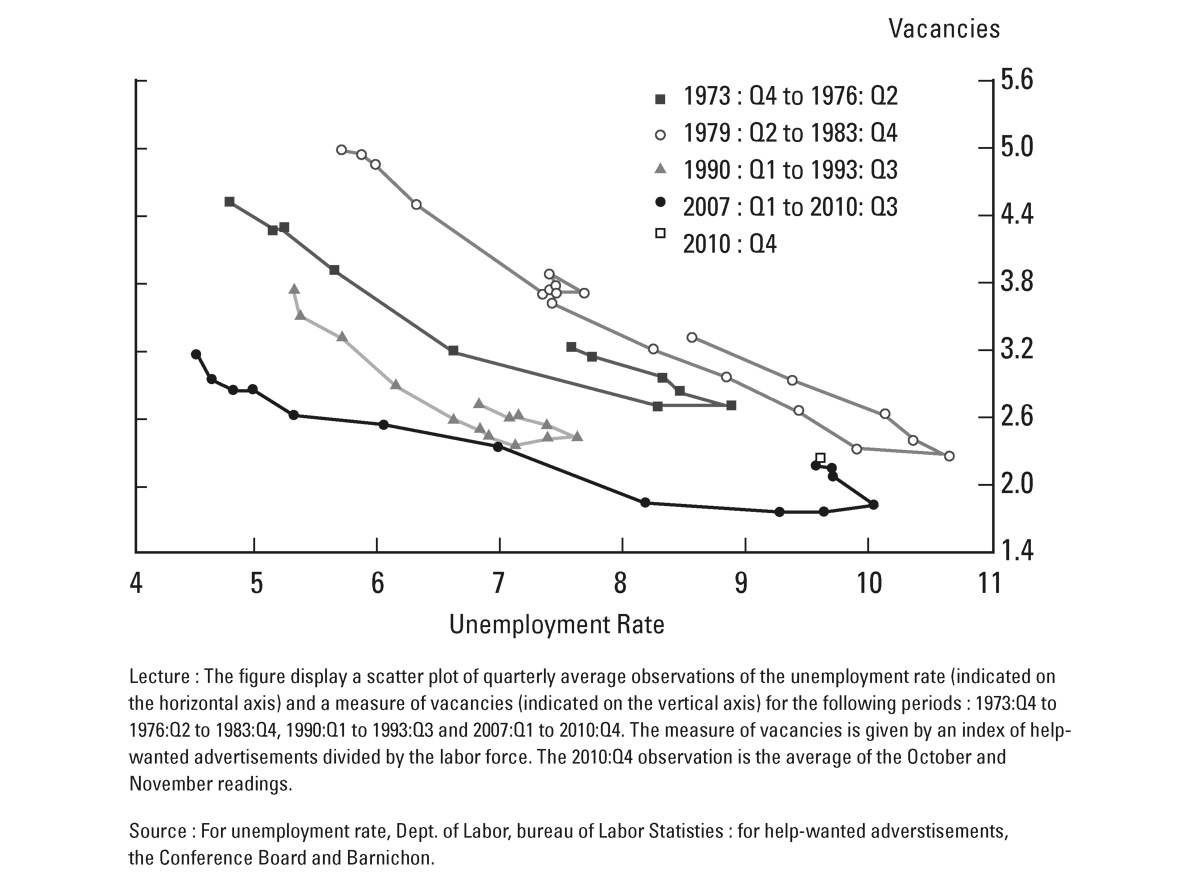

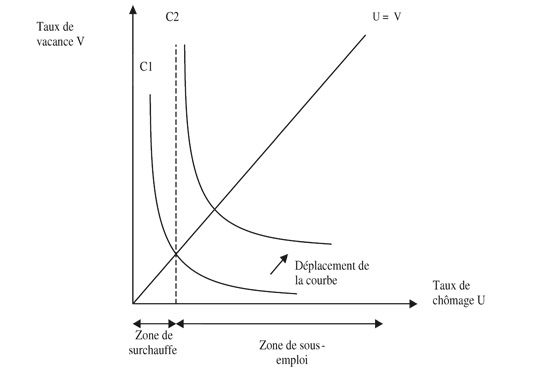

Le changement de perspective est considérable : un chômage naturel de 6, 8 ou 10 % de la population active devient compatible avec une situation de plein-emploi. On peut vérifier cette conclusion en observant les courbes de Beveridge française et américaine depuis les années 1970 (graphique 5 ci dessous). Ces courbes comparent les offres et les demandes de travail insatisfaites. On estime les premières par le taux de chômage et les secondes par un indicateur des difficultés de recrutement des entreprises. À court terme, il existe bien sûr une corrélation négative entre les deux variables : quand le chômage est élevé, les entreprises rencontrent moins de difficultés à recruter. Néanmoins, quand on observe les courbes de Beveridge sur le long terme en France, on constate qu’elles se déplacent vers la droite au cours des années 1970 et 1980 : les entreprises déclarent le même niveau de difficultés de recrutement alors que les taux de chômage sont bien plus élevés. À plus court terme, on retrouve la corrélation inverse entre chômage et pénurie de main-d’œuvre, mais ces variations se font autour d’un taux de chômage structurel bien supérieur à ce qu’il était dans les années 1960. Le déplacement de la courbe de Beveridge indique en creux l’évolution du chômage naturel. La diminution du chômage naturel observée aux États-Unis dans les années 1980 montre par contre que celui-ci n’est pas une fatalité. Il peut être combattu, mais pas par des politiques conjoncturelles de relance keynésienne.

GRAPHIQUE 5 : LA COURBE DE BEVERIDGE EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS

Source : INSEE, in Les perspectives du retour au plein-emploi, Rapport d’information n° 345 du Sénat, 2001. États-Unis.

Source : Federal Reserve Board.

Encadré 12 : La courbe de Beveridge

William Beveridge n’est pas seulement l’auteur en 1942 du rapport à l’origine du système britannique d’État Providence. La courbe dite de Beveridge donne une présentation simple et claire des deux dimensions du chômage, à la fois conjoncturelle et structurelle. La courbe de Beveridge est également appelée courbe UV avec U le chômage et V les emplois vacants, c’est-à-dire inoccupés. À priori, les deux variables sont corrélées négativement : lorsque le chômage diminue, les réserves en main-d’œuvre se font rares et les employeurs ont des difficultés à trouver des travailleurs pour occuper leurs emplois vacants. Lorsque le chômage remonte, les difficultés de recrutement diminuent. Une dégradation ou une amélioration de la conjoncture entraîne un déplacement le long de la courbe de Beveridge.

L’intersection de la courbe de Beveridge et de la bissectrice (voir schéma ci-dessous) correspond à la situation où taux de chômage et taux de vacance des emplois sont égaux. C’est un indicateur de la déconnexion entre les emplois et les travailleurs disponibles : les emplois existent, les actifs susceptibles de les occuper également, mais ils ne se rencontrent pas – les Anglo-Saxons parlent alors de mismatch. Il existe alors un problème d’appariement entre offreurs et demandeurs de travail que la courbe de Beveridge permet de visualiser et qui traduit l’existence d’un chômage structurel sur le marché du travail. Si pour une raison ou une autre ce chômage structurel augmente – par exemple suite à une modification des qualifications recherchées par les employeurs – la courbe de Beveridge se déplace vers le nord-est.

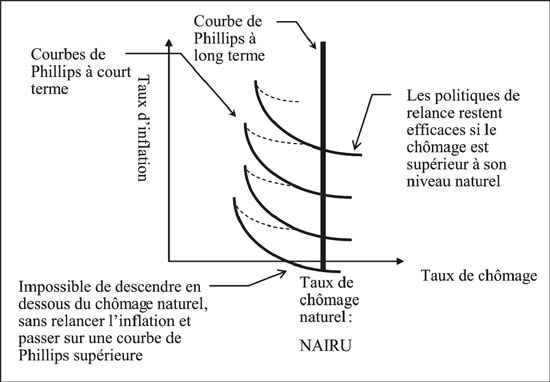

Le chômage naturel est lié à la réinterprétation de la courbe de Phillips par Milton Friedman. La fameuse courbe d’Alban Phillips (Phillips, 1958) montre empiriquement une corrélation négative entre croissance des salaires et chômage. S’appuyant sur le lien existant entre salaires et inflation, Richard Lipsey en déduit rapidement une relation inverse entre inflation et chômage. L’interprétation dominante de la courbe de Phillips dans les années 1960 est qu’il faut accepter un peu d’inflation pour combattre le chômage ou accepter un peu de chômage pour éviter l’inflation. L’apparition de la stagflation dans les années 1970 contredit cette lecture puisque le chômage et l’inflation augmentent simultanément. L’interprétation de Friedman est alors qu’il n’existe pas une mais des courbes de Phillips. L’inflation s’auto-entretient, d’autant plus qu’elle dépend essentiellement des anticipations d’inflation future ; il est possible d’avoir le même niveau de chômage avec des niveaux d’inflation différents. À long terme, le taux de chômage dépend du chômage naturel, la courbe de Phillips de long terme, « augmentée » (des anticipations) est donc verticale. Selon Friedman, la stagflation des années 1970 a deux causes : d’une part une augmentation du chômage naturel qui déplace la courbe de Phillips de long terme vers la droite ; d’autre part des réponses keynésiennes inadaptées à cette situation qui font augmenter l’inflation sans réduire le chômage de long terme (schéma 3).

Dans ce contexte, le chômage naturel est interprété comme le niveau de chômage qui est compatible avec une inflation stabilisée. Toute tentative pour faire baisser le chômage en dessous de ce niveau naturel entraîne une accélération de l’inflation. C’est le NAIRU, pour non accelerating inflation rate of unemployment – autrement dit, le taux de chômage qui évite une accélération de l’inflation. On retrouve la courbe de Phillips originelle avec le NAWRU – non accelerating wage rate of unemployment ou taux de chômage compatible avec une non-accélération des salaires. De leurs côtés, les économistes hétérodoxes considèrent que le principe même du NAIRU (et plus encore du NAWRU) est de décrédibiliser les politiques keynésiennes (Cordonnier, 2000 ; Hoang-Ngoc, 2007). En réalité, les politiques keynésiennes restent compatibles avec cette nouvelle représentation de la courbe de Phillips, mais doivent être réservées aux cas où le chômage dépasse son niveau naturel.

SCHÉMA 3 : LA COURBE DE PHILLIPS RÉINTERPRÉTÉE

Connaître le niveau du NAIRU est donc primordial ; c’est lui qui permet de savoir si le risque inflationniste existe ou non ; si le chômage est à son niveau d’équilibre ou s’il comporte une composante conjoncturelle (keynésienne) qui peut être combattue par des politiques de relance. Selon Edmund Phelps, « Premièrement, il existe un taux de chômage naturel. Deuxièmement, ce taux naturel bouge. […] Dans tous les cas, le taux de chômage moyen sur une longue période – disons une douzaine d’années environ – est rarement éloigné du taux naturel moyen sur cette période » (Phelps, 1994). Si l’on suit cette approximation, le chômage naturel s’établirait en France autour de 9 % de la population active, niveau très élevé puisqu’il signifierait que le « plein-emploi » des facteurs serait compatible avec la mise à l’écart de près de 10 % des offreurs de travail déclarés. Il est donc central de connaître les déterminants de ce taux de chômage naturel, et de comprendre pourquoi « il bouge », spécifiquement en Europe et en France depuis les années 1970.

3.4. AUX SOURCES DU CHÔMAGE STRUCTUREL

Suite aux travaux de Blanchard et Summers (1987), un premier type d’explication va s’intéresser aux phénomènes d’hystérèse (ou hysteresis) sur le marché du travail. Ce terme, emprunté à la physique, doit être distingué de la simple persistance. Cette dernière illustre l’inertie du chômage, qui met du temps à retrouver son niveau tendanciel d’équilibre après un choc. En cas d’hystérèse, suite au choc qui fait augmenter le taux de chômage effectif (« conjoncturel »), le taux de chômage naturel augmente, entraînant une hausse durable du chômage… qui se maintient alors même que la cause initiale a disparu. C’est le cas si le seul fait de tomber dans le chômage réduit l’employabilité d’une personne et partant ses chances de sortir du chômage. Si le chômage détériore le capital humain (les compétences) de la personne au chômage, ou encore si les chômeurs ont un faible pouvoir de négociation sur le marché du travail (voir la théorie insiders-outsiders plus bas), les chocs conjoncturels peuvent créer un chômage qui se transforme en chômage structurel, durable.

Une seconde famille d’analyses va s’intéresser aux fondements microéconomiques des rigidités du marché du travail et à leurs conséquences macroéconomiques. Un premier groupe d’explications s’inscrit dans le cadre très fécond (bien au-delà des questions d’emploi et de chômage) de la microéconomie des asymétries d’information. George Akerlof, Mickael Spence et Joseph Stiglitz ont obtenu le Prix Nobel d’économie en 2001 pour leurs travaux dans ce domaine (voir encadré ci-dessous).

Encadré 13 : Les asymétries d’information

Les asymétries d’information sont des situations où un des côtés du marché (offreurs ou demandeurs) ne dispose pas d’autant d’informations que l’autre. Le premier cas se situe en amont de l’échange : faute d’information sur la qualité réelle de l’offre, le demandeur ne peut distinguer entre les différents offreurs. Le prix final intègre le risque d’être l’acquéreur d’un produit de mauvaise qualité. Ce prix risque de décourager les offreurs de produits de bonne qualité (dont la valeur est plus élevée) et à l’inverse d’encourager les mauvais produits. On parle alors d’antisélection (ou de sélection adverse). Le marché n’est pas efficace, il est sous-optimal. Il peut même disparaître si les offreurs de qualité quittent le marché, ne laissant que les mauvais.

En aval de l’échange, le danger est l’aléa moral (moral hazard en anglais), situation où une des parties est incitée à ne pas respecter les termes du contrat. C’est le cas de l’agent amené à prendre des risques lorsqu’il se sait assuré en cas de difficulté (par exemple les institutions financières spéculatives sauvées par les autorités parce que « too big to fail ») ou du travailleur incité à adopter un comportement de « tire-au-flanc » après l’embauche. Cette approche s’inscrit dans le cadre plus large des théories de l’agence, également appelées « principal-agent » car elles étudient les formes de contrat qui permettent à un « principal » de réduire les « coûts d’agence » nécessaires pour obtenir en amont une information fiable et en aval un engagement réel de l’agent avec lequel il veut contractualiser.

L’étude des asymétries d’informations a permis des avancées importantes dans de nombreux domaines, et pas seulement en économie du travail. C’est le cas en assurance pour élaborer des contrats qui limitent les comportements sous-optimaux (prise de risque…), en finance pour expliquer les « crises systémiques » comme la crise financière de 2007-2008, en économie publique pour déléguer à des acteurs privés des services publics… Sur le marché du travail, elles permettent d’expliquer les fondements microéconomiques de certaines rigidités.

La théorie du salaire d’efficience (Yelen, 1984 ; Akerlof, 1984) inverse la causalité habituelle entre salaire et productivité. C’est le salaire qui influence la productivité et non l’inverse. L’entreprise a intérêt à proposer un salaire supérieur au prix d’équilibre, notamment pour éviter le turn-over des salariés qui représente un coût pour l’entreprise. Le niveau global de productivité serait ainsi supérieur. Un salaire élevé peut également être une solution en présence d’asymétries d’information : en amont, des prétentions salariales élevées peuvent constituer un signal de qualité positif envoyé par le salarié ; en aval, un salaire supérieur au salaire d’équilibre est pour l’employeur un moyen de réduire l’aléa moral et d’éviter les comportements de « tire-au-flanc » des salariés (voir les chapitres 3 et 4).

La théorie des contrats implicites ou modèle « ABG » (Azariadis, 1975 ; Baily, 1974 ; Gordon, 1974) suppose quant à elle que le contrat de travail contient une clause implicite d’assurance des travailleurs. Ceux-ci sont supposés avoir une aversion au risque et chercher à s’assurer contre les fluctuations du revenu et de l’emploi. Le salaire est rigide parce qu’il remplit un rôle d’assurance.

La théorie insiders-outsiders (Lindbeck et Snower, 1989) répond à une question simple qui reste une énigme pour la microéconomie standard : pourquoi les chômeurs, offreurs de travail insatisfaits, ne parviennent-ils pas se faire embaucher en lieu et place des travailleurs en se proposant aux employeurs à un salaire inférieur ? Une des explications possibles est que les travailleurs en place (les insiders) disposent d’un avantage sur ces chômeurs, du fait de leur position dans l’entreprise. Cet avantage peut avoir diverses sources : organisation en syndicat, contrôle des embauches (pratique du closed shop), coût d’embauche et coût de licenciement (recrutement, formation…), maîtrise des caractéristiques des postes de travail… Cet avantage permet alors aux insiders de maintenir les salaires à un niveau supérieur au salaire d’équilibre et de ne pas subir la concurrence directe des demandeurs d’emploi.

Cette vision d’un marché du travail divisé en différents compartiments qui ne communiquent qu’imparfaitement est également celle des théories de la segmentation du marché du travail (Doeringer et Piore, 1971). Il existe non pas un, mais des marchés du travail ; certains sont régis non par les lois de l’offre et de la demande mais par des règles et des procédures. On les appelle marchés internes par opposition aux marchés externes plus concurrentiels. Les marchés internes sont des marchés « fermés » dans lesquels les conditions d’emploi, de salaire, de carrière sont largement institutionnalisés. La capacité de « fermeture » aux lois du marché dépend du type de travail, de sa rareté et de sa spécificité qui le rend imparfaitement substituable à d’autres types de travail, du degré de contrôle qu’ont les organisations professionnelles ou de salariés sur l’accès à ce marché…

Le point commun à ces théories est que les rigidités salariales et d’emploi reçoivent des fondements microéconomiques, tant du côté des offreurs que des demandeurs de travail.

3.5. LA RECHERCHE D’EMPLOI

Comme le rappellent Pierre Cahuc et André Zylberberg (2004), ce sont approximativement 10 000 emplois qui disparaissent chaque jour en France… et 10 000 nouveaux qui sont créés. Pour reprendre l’expression de Joseph Schumpeter, l’économie et le marché du travail sont marqués par un mouvement de destruction créatrice. Le chômage ne doit donc pas uniquement être perçu comme une fatalité à combattre, mais comme une composante normale de ce processus de destruction créatrice, le corollaire de la mobilité des individus, d’un emploi à l’autre, d’une entreprise à l’autre, d’une branche à l’autre… Le chômage peut être une fatalité, mais c’est aussi une nécessité qu’il faut accompagner et dont il faut limiter les effets négatifs sur l’économie et les individus.

La théorie économique a commencé assez récemment à s’intéresser à la recherche d’emploi et aux conditions de la réussite de l’appariement (le « matching ») entre offreurs et demandeurs de travail, condition du bon fonctionnement du marché du travail.

La théorie du signal développée par Mickael Spence (1973) met l’accent sur le risque d’antisélection du fait de la méconnaissance par l’employeur potentiel de l’efficacité réelle des candidats à l’embauche. L’offreur de travail cherche alors à envoyer des signaux positifs sur sa productivité tandis que le demandeur cherche les indices lui permettant de distinguer « bons » et « mauvais » candidats. Le diplôme est un de ces signaux. Il n’est donc pas uniquement le signe officiel du capital humain accumulé, mais également un signal positif de qualité du travail du candidat. Le diplôme n’est pas le seul élément grâce auquel le demandeur essaie de distinguer les différents offreurs (le screening) : l’expérience professionnelle, la durée du chômage, voire le sexe, l’origine ethnique ou géographique peuvent constituer des signaux positifs ou négatifs utilisés par l’employeur dans sa sélection. La sélection se transforme en discrimination dès lors qu’elle porte sur des caractéristiques non productives (voir chapitre 4). Certains signaux peuvent être auto-référentiels : une durée importante de chômage risque d’être un signal négatif d’employabilité, réduisant la probabilité de sortie du chômage, augmentant ainsi la durée du chômage… Des mécanismes d’hystérèse apparaissent alors (voir plus haut).

La théorie du Job search modélise le comportement de l’offreur de travail confronté à une information imparfaite sur les emplois disponibles et supportant des coûts de recherche (en temps, en argent…), coûts qui croissent avec la durée de recherche (rien n’empêche d’intégrer la théorie du signal et les coûts que représentent le signal négatif de la durée du chômage). La stratégie théorique du chômeur consiste alors à optimiser sa recherche d’emploi afin de trouver le meilleur emploi disponible pour lui. Stigler (1961) considère qu’il détermine un nombre maximal de recherches ; Mortensen (1986) qu’il arbitre à chaque nouvelle offre d’emploi entre poursuivre sa recherche d’emploi ou accepter l’emploi qui ne correspond pas forcément à son objectif initial.

Ces théories qui analysent les conditions de l’appariement (le matching) entre offreur et demandeur de travail changent radicalement le regard sur les systèmes d’indemnisation du chômage. En l’absence d’indemnisation du chômage, les offreurs seront amenés à interrompre plus rapidement leur recherche et à accepter un emploi ne correspondant pas forcément à leurs qualifications et compétences. Cette situation de mismatch est sous-optimale pour le travailleur comme pour la société puisque du capital humain est sous ou mal-employé. L’existence d’un système d’indemnisation garantissant un revenu de remplacement pendant la recherche d’emploi contribue à améliorer l’efficacité du marché du travail dans sa fonction d’appariement des offres et des demandes de travail (Diamond, Mortensen et Pissarides, 1994). La question qui se pose est alors celle de la durée optimale d’indemnisation. Trop courte, elle conduit à un équilibre bas sur le marché du travail, trop longue elle augmente le coût de son financement pour la collectivité et peut favoriser un chômage « volontaire » au sens classique. Une étude sur le cas français montre que l’organisation du système joue également un rôle (Dormont, Fougère et Prieto, 2001). L’article étudie la réforme de 1992 qui avait remplacé en France un système d’indemnisation à deux paliers (allocation garantie pendant 12 mois puis passage à l’allocation de fin de droits) par une allocation unique dégressive (baisse régulière de l’allocation tous les quatre mois). On observe dans le système initial une augmentation importante du taux de retour à l’emploi à l’approche de la date butoir où les indemnités chutaient. Cette augmentation n’est plus observée avec l’allocation dégressive. L’effet global de la réforme apparaît négatif : la dégressivité ralentit le retour à l’emploi. Le système de l’allocation dégressive a d’ailleurs été abandonné en 2000.

Les travaux sur la recherche d’emploi et l’appariement entre offreurs et demandeurs ont également amené à une évolution importante en termes de politiques de l’emploi. Ils ont conduit à se pencher sur l’efficacité du système de prise en charge des chômeurs et d’accompagnement vers l’emploi. La politique du guichet unique (cf. la fusion ANPE-Unedic en 2008), le « profilage » du chômeur à travers une évaluation rapide de ses chances de retrouver un emploi et l’orientation vers un programme spécifique d’accompagnement vers l’emploi en sont des exemples (Cahuc et Kramarz, 2004).

3.6. DU CHÔMAGE STRUCTUREL AU CHÔMAGE D’ÉQUILIBRE

Les théories du chômage contemporaines ont permis d’aller plus loin que Friedman dans la recherche des causes du chômage naturel. Elles permettent d’expliquer les différences de taux de chômage entre différents pays et la persistance du chômage à un niveau élevé… En fonction des caractéristiques et des imperfections du marché du travail, de son hétérogénéité, de la forme et des caractéristiques des institutions qui l’encadrent, des objectifs et stratégies des différents acteurs…, chaque économie connaît un taux de chômage d’équilibre plus ou moins important et qui « bouge » pour reprendre l’expression d’Edmund Phelps.

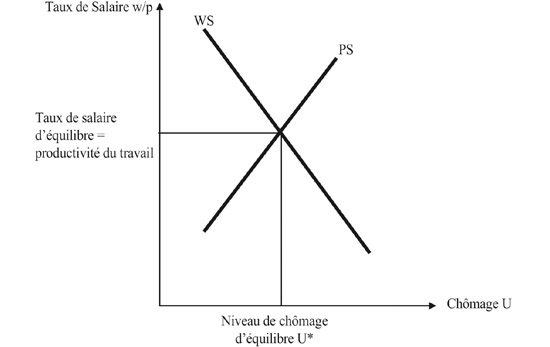

Ces théories ont trouvé une synthèse avec le modèle WS-PS développé au début des années 1990 (Layard, Nickell, Jackman, 1991 ; Cahuc et Zylberberg, 1999). La courbe WS, pour wage setting, résume les conditions de formation des salaires (W) sur le marché du travail. WS est globalement décroissante avec le taux de chômage, c’est une quasi-offre de travail (schéma 4) : la capacité des offreurs à obtenir des salaires élevés est plus faible quand le chômage est élevé. La position précise de WS et sa pente dépendent des caractéristiques du marché du travail : existence (et montant) d’un salaire minimum, imperfections et asymétries d’informations, pouvoir de négociation des insiders et des outsiders, emprise des syndicats, comportements assurantiels des offreurs de travail, organisation du système d’indemnisation du chômage… Un changement dans ces caractéristiques déplacera WS.

La courbe PS (price setting) résume la formation des prix (P). Dans un cadre où la concurrence est imparfaite, les entreprises sont price makers et leurs décisions de prix auront des effets sur le niveau de leur activité et partant sur le niveau de l’emploi. Dans un plan chômage/salaires réels, la courbe de formation des prix est croissante ce qui évoque une courbe de demande de travail (plus le coût du travail est élevé, moins la demande de travail est forte et plus le chômage est important). L’approche est différente de celle de la courbe de Phillips et du NAIRU puisqu’on raisonne en niveau de salaire et pas en évolution et que l’on se situe dans un modèle réel.

Avec WS-PS, on dispose d’un modèle synthétique d’analyse du taux de chômage d’équilibre et des différents niveaux qu’il atteint selon les époques et les pays. Les déterminants des prix et des salaires deviennent aussi des déterminants du chômage d’équilibre. Par exemple, suite à un mouvement de concentration industrielle, si le degré de concurrence sur le marché des biens devient moins élevé, les prix seront plus élevés, l’activité plus faible et le chômage structurel plus important. La représentation WS-PS fournit ainsi un cadre de référence pour l’étude des déterminants du chômage des prix et des salaires.

4. POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE

L’analyse des causes du chômage a un objectif prioritaire : le combattre par des politiques adaptées. On a déjà noté (voir chapitre 1) que les politiques passives qui visent à réduire le nombre d’actifs (comme les pré-retraites par exemple) sont des politiques malthusiennes peu efficaces contre le chômage. Les politiques de l’emploi contemporaines intègrent une vérité de bon sens : pour qu’un chômeur reprenne un emploi, il faut un emploi vacant, il faut aussi un chômeur qui accepte cet emploi et il faut enfin qu’ils se rencontrent. Les politiques de l’emploi doivent donc jouer sur les deux côtés du marché du travail (offre et demande de travail) et sur leur appariement.

4.1. AIDER LES CHÔMEURS

Face à l’augmentation du chômage, la première réponse est sociale. Elle vise à rendre le chômage supportable par des mesures dites de traitement social : indemnisation des chômeurs, politiques de réduction de la population active (préretraites…). Elles représentent une part non négligeable – près de 60 % – des dépenses de la politique de l’emploi en France (tableau 3)

Tableau 3 : Dépenses pour la politique de l’emploi en France en 2009

en millions d’euros | 2009 |

4 873 | |

Mesures actives | 13 766 |

Formation professionnelle | 6 855 |

Incitations à l’emploi | 1 823 |

Emploi protégé | 1 428 |

Création directe d’emploi | 2 921 |

Aide à la création d’entreprise (1) | 738 |

Soutiens | 27 085 |

26 789 | |

Préretraites | 296 |

Total | 45 724 |

Dépenses totales (en % du PIB) | 2,42 |

(1) : estimations. Les montants des exonérations de cotisations sociales ne sont pas connus en totalité.

Source : DARES

L’indemnisation du chômage remplit un rôle central, tant d’un point de vue social que d’un point de vue économique. En effet, elle permet d’une part d’éviter une chute trop brutale des revenus (et donc de la demande) en cas de récession et d’augmentation du chômage. D’autre part, elle est indispensable pour permettre d’obtenir le meilleur (ou le moins mauvais) appariement possible des offreurs et des demandeurs de travail (voir supra).

Néanmoins, les aides aux chômeurs sont susceptibles d’avoir des effets pervers, voire de renforcer la pauvreté. Ces questions seront abordées en détail dans le chapitre 6.

4.2. PROTÉGER L’EMPLOI

La protection de l’emploi (PDE) regroupe l’ensemble des mesures, qu’elles soient législatives, conventionnelles ou juriprudentielles qui visent à encadrer la rupture du contrat de travail.

Depuis la fin des années 1990, l’OCDE a construit un indicateur de protection de l’emploi qui sert aujourd’hui de référence en la matière. Il s’agit d’un indicateur synthétique qui résume la protection dont bénéficient les salariés dans trois domaines : celui du licenciement individuel (règles définissant le caractère « abusif » ou non d’un licenciement), du licenciement collectif et enfin la protection des travailleurs temporaires (définissant les limites à l’utilisation de ce type de contrat comme par exemple la durée maximale autorisée). Pour ce qui est du licenciement, la rigueur de la protection de l’emploi est mesurée à partir des situations autorisant le licenciement, des procédures de notifications que l’employeur doit engager, des indemnités financières, obligations de reclassement… imposées et des sanctions prévues en cas de non-respect de ces règles. L’indicateur de l’OCDE donne une valeur comprise en 0 et 6, croissante avec la rigueur de la protection de l’emploi (graphique 6).

GRAPHIQUE 6 : LA PROTECTION DE L’EMPLOI DANS LES PAYS DE L’OCDE en 2008

Source : OCDE.

Encadré 14 : La protection de l’emploi en France

La protection de l’emploi comprend les mesures encadrant le licenciement individuel, collectif et les emplois temporaires.

Le licenciement individuel pour motif personnel regroupe le motif disciplinaire (faute professionnelle) et non disciplinaire (inaptitude professionnelle ou physique, refus d’une modification du contrat de travail…). Il doit reposer sur une cause réelle et, sérieuse, précise et vérifiable, existant réellement dans les faits et suffisamment importante pour justifier le licenciement. Certains motifs ne peuvent être des motifs de licenciements (motif discriminatoire, opinions, participation à une grève…).

Le licenciement individuel pour motif économique n’est pas causé par des caractéristiques du salarié mais par une suppression ou une transformation substantielle du contrat de travail. Dans ce cas, comme pour les licenciements collectifs, une priorité au réembauchage existe.

Dans tous les cas, une procédure stricte de licenciement doit être observée, comprenant une lettre de convocation, un entretien préalable, une lettre de licenciement… Pour les licenciements économiques, des mesures de reclassement sont également nécessaires. Une indemnité légale est versée sauf en cas de faute grave ou lourde pour tout contrat à durée déterminée d’une ancienneté d’au moins 2 ans dans l’entreprise. Une contestation est possible par le salarié devant le conseil des prud’hommes.

Depuis 2008, la loi autorise une rupture conventionnelle du contrat de travail. Cet accord entre l’employeur et le salarié en CDI se distingue à la fois d’une démission (à l’initiative du salarié) et d’un licenciement (à l’initiative de l’employeur). Les conditions de la rupture sont définies lors d’entretiens entre le salarié et l’employeur. Cette rupture donne droit à versement d’indemnités au moins égales aux indemnités légales en cas de licenciement. Leur nombre est en augmentation depuis leur création, atteignant 289 000 en 2011, en hausse de 13 % par rapport à 2010.

Dans le cas d’un licenciement collectif, la procédure est plus contraignante pour l’employeur. Une consultation des représentants des salariés préalables est nécessaire. L’employeur doit y motiver les raisons des licenciements, leur nombre, les catégories de personnel concernés, le calendrier et l’ordre envisagé des licenciements. Ensuite, chaque salarié reçoit une convocation à un entretien, une lettre de licenciement… Pour les licenciements concernant plus de dix emplois, des contraintes supplémentaires existent : mise en place d’un « Plan de sauvegarde de l’emploi » prévoyant des actions de reclassement, de formation et de reconversion…

Pour ce qui est des emplois temporaires (contrats à durée déterminée et intérim), la législation limite son usage. Le principe est qu’il ne doit pas se substituer à un emploi durable. Les entreprises peuvent recourir à ces emplois pour remplacer un salarié temporairement absent ou pas encore arrivé (nouvelle embauche), emploi saisonnier ou accroissement temporaire de l’activité. La durée maximale pour ce type de contrats (y compris en cas de renouvellement) est normalement de 18 mois. À l’issue d’un contrat temporaire, l’emploi ne peut être occupé à nouveau par un tel contrat avant un délai de carence.

La protection de l’emploi vise à protéger le travailleur dans une relation contractuelle potentiellement asymétrique donnant l’avantage à l’employeur. C’est ce qu’exprime la fameuse citation d’Henri Lacordaire : « entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit » (Conférences de Notre-Dame de Paris, 1848). L’objet de la protection de l’emploi est donc de limiter le risque d’arbitraire dans une situation, la rupture du contrat de travail, qui peut entraîner un préjudice important pour le travailleur se retrouvant sans emploi. Elle a participé à la sécurisation de la condition salariale par rapport à la situation qui prévalait au xixe siècle (Castel, 1995).

Son effet sur le chômage est par contre ambigu. La protection de l’emploi limite les licenciements et réduit donc a priori le chômage. Mais elle peut également freiner l’embauche en désincitant l’employeur à embaucher aujourd’hui une personne qu’elle aura des difficultés à licencier demain si l’activité se réduisait. L’effet positif domine a priori chez les seniors qui ont un emploi : les travailleurs âgés, représentant un coût plus élevé en cas de licenciement et étant proches de la retraite, bénéficient de la protection de l’emploi (OCDE, 2005). Le volume de l’emploi peu qualifié étant sensible à la conjoncture, les travailleurs à faible qualification sont également protégés par la PDE. L’effet négatif serait surtout perceptible pour les nouveaux entrants sur le marché du travail (les jeunes) et les ré-entrants (notamment les femmes, plus nombreuses que les hommes à interrompre leur activité).

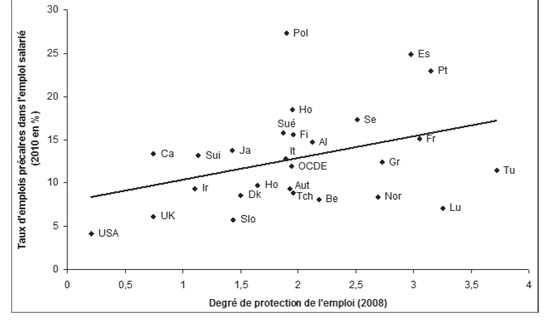

Un deuxième effet possible de la PDE est une préférence supérieure des employeurs envers les contrats de travail temporaires plutôt que pour les emplois durables, plus coûteux pour eux. Les travailleurs non qualifiés, plus aisément substituables, risquent également d’être plus fréquemment embauchés en contrat précaire, revers de la médaille de la protection dont bénéficient ces travailleurs lorsqu’ils disposent d’un contrat durable. En France, dans les années 2000, 70 % des embauches sont des contrats à durée limitée. Le graphique 7 le confirme partiellement : le taux d’emplois précaires est corrélé faiblement mais positivement avec la rigueur de la protection de l’emploi. Cet état de fait pouvant d’ailleurs expliquer l’apparent paradoxe qui montre que le sentiment d’insécurité dans l’emploi est globalement inférieur dans les pays où la protection de l’emploi est la plus forte (Postel-Vinay et Saint-Martin, 2004) : le sentiment d’insécurité s’appuyant alors sur le dualisme du marché du travail et la crainte de tomber dans le segment périphérique où l’emploi est moins protégé.

GRAPHIQUE 7 : PROTECTION DE L’EMPLOI ET PRÉCARITÉ DES EMPLOIS DANS LES PAYS DE L’OCDE

Note : pour les États-Unis, les emplois précaires sont en % de l’emploi total.

Source : OCDE.

Ce paradoxe de la protection de l’emploi qui protège certains salariés mais accroît l’insécurité pour d’autres explique l’historique des politiques publiques en la matière. De nombreux pays, dont la France ont réagi à l’augmentation du chômage des années 1970 par un renforcement de la protection de l’emploi. Mais depuis les années 1980, la tendance est globalement inversée, à l’exception notable de la France. Dans leur rapport, Pierre Cahuc et Francis Kramarz considèrent que la protection de l’emploi a les mêmes conséquences que la limitation de l’accès à certains marchés (par le diplôme, la licence…) et réduit le niveau d’emploi global. La protection de l’emploi gêne le processus dynamique de destruction créatrice des emplois. La difficulté des politiques publiques est donc d’éviter les effets pervers de la protection de l’emploi tout en conservant l’objectif de sécuriser les actifs. C’est l’ambition des politiques dites de « flexi-sécurité » (ou flex-sécurité) qui visent à combiner flexibilité du marché du travail et sécurité des travailleurs. Elles sont au cœur de la Stratégie européenne pour l’emploi adoptée à la fin des années 1990. L’idée générale est de passer d’une protection de l’emploi à une sécurisation des parcours, y compris dans le chômage. La flexibilité se traduit par une diminution de la protection de l’emploi. En contrepartie, l’indemnisation du chômage doit être généreuse et des politiques actives de retour à l’emploi proposées aux chômeurs.

De manière plus radicale, le rapport de Pierre Cahuc et Francis Kramarz (2004) proposait la fusion du contrat de travail à durée indéterminée et déterminée dans un contrat unique, dont la rupture entrainerait le paiement d’une prime croissante avec la durée du contrat et destinée en partie au salarié et en partie à l’État pour financer l’accompagnement des chômeurs. Ce contrat unique deviendrait donc progressivement plus coûteux à rompre tout en permettant les périodes d’essai nécessaires à un appariement efficace entre travailleurs et entreprises. Le risque de comportements opportunistes de la part d’employeur abusant des contrats courts peut être limité par différents systèmes : majoration des indemnités, système de « bonus-malus » où le montant des cotisations chômage versées par l’employeur est indexé sur l’historique des licenciements antérieurs…

Si cette proposition n’a pas été appliquée, l’évolution actuelle est nette : les politiques publiques visent à combiner mobilité et flexibilité d’un côté et sécurité des personnes de l’autre.

4.3. CRÉER DE L’EMPLOI

Pour qu’un chômeur retrouve un emploi, encore faut-il que cet emploi existe. En période de ralentissement économique, l’insuffisance de la demande de biens restreint la production et donc la demande de travail et les possibilités d’embauche. Un chômage keynésien involontaire apparaît alors. Même si les systèmes d’indemnisation ont leur utilité face à ce type de chômage en permettant d’éviter la spirale baisse de l’activité/hausse du chômage/baisse de l’activité… la réponse à ces chocs conjoncturels dépend davantage de politiques keynésiennes de relance sur les marchés des biens (consommation et investissement) que de politiques spécifiques de l’emploi.

Les politiques dites actives visent à favoriser la création d’emplois. Les emplois aidés correspondent à un premier type de ces politiques actives. Il s’agit d’emplois s’appuyant sur des contrats spécifiques, dérogatoires au droit du travail, offrant aux employeurs des avantages ou des incitations particulières. Il peut s’agir de subventions, d’exonérations de certaines cotisations sociales, d’aides à la formation… Ces emplois sont en général ciblés sur des publics particuliers comme les jeunes ou les chômeurs de longue durée, les bénéficiaires de minima sociaux… Certains emplois aidés sont réservés au secteur non marchand (administrations, collectivités territoriales ou hospitalières, associations…), d’autres aux entreprises du secteur marchand. Par souci de simplification, la mise en place du RSA s’est accompagnée de la mise en place d’un Contrat unique d’insertion (CUI), soit marchand (CUI-CIE pour contrat initiative emploi), soit non marchand (CUI-CAE pour contrat d’accompagnement dans l’emploi). Les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation pour les jeunes sont également des emplois aidés.

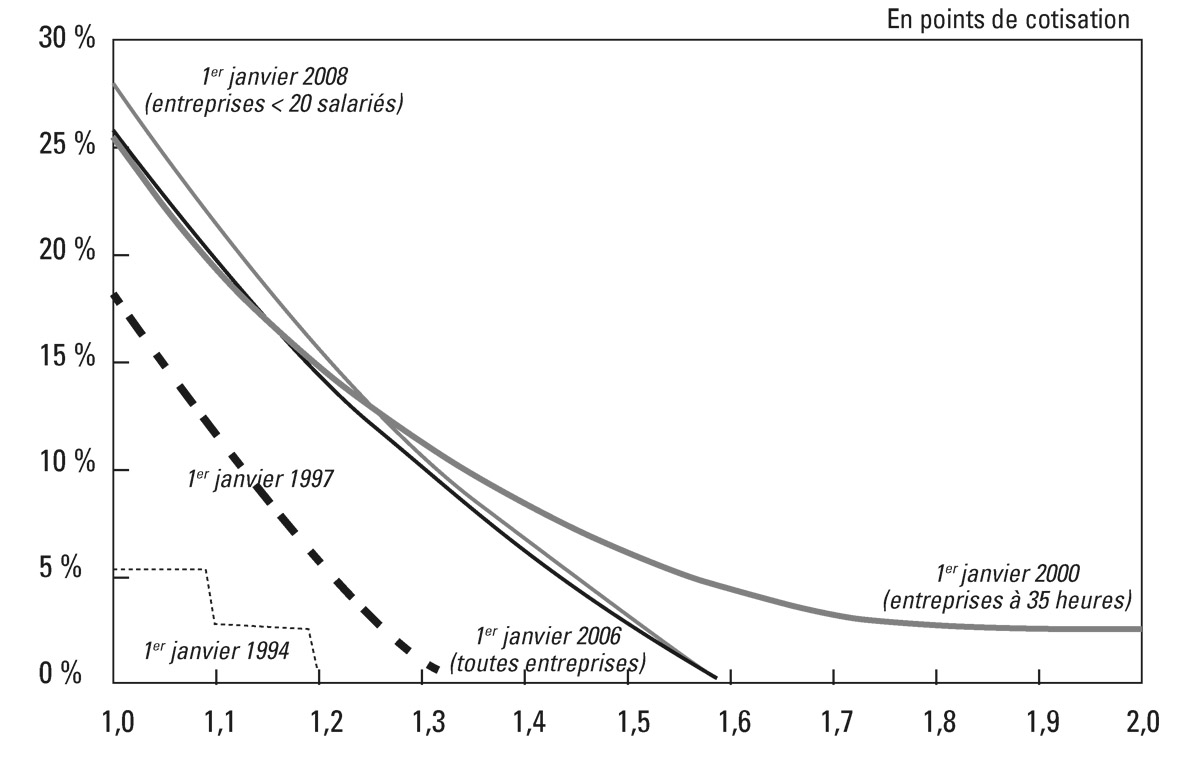

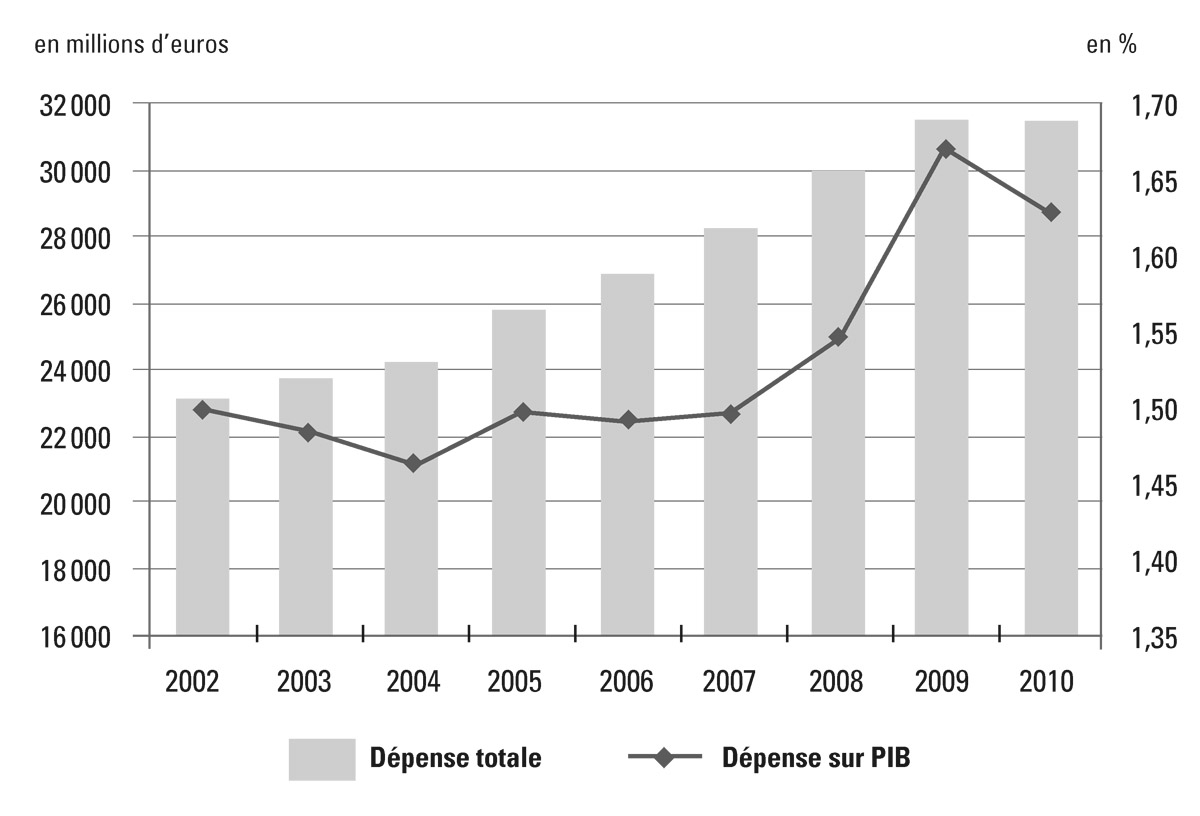

Depuis les années 1990, les politiques d’allégements de cotisations sociales ciblées sur les bas salaires absorbent une part croissante de la dépense pour l’emploi, pour un budget global de plus de 20 milliards d’euros par an. Depuis 1993, les réformes ont pour l’essentiel conduit à élargir le nombre de bénéficiaires ainsi que le montant des exonérations (graphique 8). Ces allégements cherchent à augmenter l’offre d’emploi pour des travailleurs payés au voisinage du SMIC en réduisant le coin salarial. À ce niveau de salaire, la demande de travail est réputée plus élastique au coût du travail. Les allégements sont ciblés sur les bas et moyens salaires et prennent la forme de réductions de cotisations patronales. Au niveau du SMIC, cela conduit à réduire le salaire super-brut (le coût du travail) sans augmenter le salaire net reçu par le travailleur. Le nombre d’emplois créés par ce type de mesure est difficile à évaluer : il doit prendre en compte cet effet sur les salaires, l’existence d’éventuels effets de substitution (entre emplois bénéficiant de ces allégements et autres emplois, notamment qualifiés), effet d’aubaine (embauches qui auraient été effectuées dans tous les cas), impact sur le financement de la protection sociale… Globalement, l’effet est positif. La plupart des évaluations ont mesuré l’impact du dispositif mis en place par Alain Juppé en 1995 et trouvent autour de 300 000 emplois créés ou sauvegardés pour 5 milliards d’euros d’exonération, ce qui est proche du budget des dispositifs des années 1990. Comme le dispositif actuel est beaucoup moins ciblé sur les bas salaires, on peut estimer qu’une suppression pure et simple des allégements hérités de la réforme Fillon de 2003 pourrait détruire entre 450 000 et 600 000 emplois. On peut noter que la mise en place de ces politiques de réduction du coût du travail coïncide avec le retournement de tendance des emplois non qualifiés qui ont cessé de diminuer autour de 1993-1994. en France, sachant que l’effet est plus net dans les secteurs qui ont le plus bénéficié des allégements de charges.

Le soutien à la création d’emploi par les ménages eux-mêmes constitue également une piste. En tant qu’employeurs d’abord : les services à la personne constituent un réservoir d’emplois potentiel. Deux secteurs essentiellement sont concernés : l’aide aux personnes âgées d’une part, dans une France où l’espérance de vie s’allonge et où la prise en charge institutionnelle de la vieillesse est retardée ; l’aide aux couples bi-actifs d’autre part, et spécialement aux couples avec enfants. Les politiques publiques cherchent à encourager ces emplois et notamment à réduire l’activité informelle : aide à la garde d’enfants à domicile, systèmes de paiement simplifiés avec incitations fiscales (cas du CESU, le chèque emploi service universel), reconnaissance professionnelle d’activités jusque-là faiblement institutionnalisées (assistantes maternelles par exemple).

GRAPHIQUE 8 : BARÈME DES ALLÈGEMENTS EN FONCTION DU NIVEAU DU SALAIRE (EN PARTS DE SMIC)

Lecture : Au 1er janvier 2008, l’allégement est de 19,7 points de cotisation (respectivement, 21,3 points de cotisation) pour un salaire de 1,1 SMIC dans une entreprise de plus de vingt salariés (respectivement, moins de vingt salariés).

Source : DARES-DGTPE.

Les individus peuvent également créer leur propre emploi. Le soutien à la création d’entreprise pour les chômeurs est une politique publique déjà ancienne. La France a plus récemment créé un nouveau statut d’entreprise : l’auto-entreprise. Il s’agit d’un statut simplifié (la création ne nécessite pas de déclaration au registre du commerce et des sociétés) bénéficiant d’un régime fiscal et social très attractif : exonération totale de TVA et taux de cotisations total réduit (entre 12 et 21 % selon le type d’activité). Ce statut à connu un succès important : le seuil du million d’autoentreprises créées depuis janvier 2009 a été atteint en janvier 2012. Elles représentent plus de la moitié des créations d’entreprise (55 % en moyenne entre 2009 et 2012). La diminution des barrières à l’entrée sur certains marchés (voir ci-dessus 4.2 Protéger l’emploi) se rapproche de ce dernier type de politiques (voir encadré). Des critiques se font néanmoins de plus en plus vives sur la concurrence déloyale que ces nouveaux auto-entrepreneurs feraient aux petites entreprises du commerce et de l’artisanat.

Encadré 15 : Baisse de la TVA versus ouverture du marché : le cas de la restauration et des taxis

La France a diminué en 2009 son taux de TVA dans la restauration de 19,6 à 5,5 %. L’objectif annoncé de cette mesure était de lutter contre le travail au noir, de baisser les prix pour les consommateurs et enfin de créer des emplois et d’augmenter les salaires dans un secteur fortement consommateur de main-d’œuvre.

Le bilan de cette mesure est contrasté (Charlet et Owens, 2010). La baisse des prix a été limitée ; l’effet sur l’emploi et les salaires également tandis que le manque à gagner en termes de recettes fiscales est important (3 milliards d’euros estimés pour l’année 2010). Le coût par emploi sauvegardé peut sembler prohibitif en comparaison avec le coût d’un emploi aidé ou le financement des allégements de charge sur les bas salaires.