J’ai écrit des textes sur la mort héroïque, la « belle mort », c’est-à-dire sur la conception que les Grecs se faisaient de la mort quand, à l’écoute de l’Iliade et de l’Odyssée, de l’Iliade surtout, ils s’imprégnaient de ces chants poétiques pour donner un visage à ce qui n’en a pas et qu’on ne saurait affronter sans perdre le sien et disparaître à jamais dans l’invisible. La mort occupait, dans leur système de pensée, dans leurs émotions, dans le sens conféré à la vie, une place particulière. Quand j’ai rédigé l’article intitulé « La belle mort et le cadavre outragé1 », j’étais parti d’une réflexion sur une pratique, non pas rituelle, mais au contraire scandaleuse : l’outrage aux cadavres. Pourquoi, après sa victoire sur Hector, Achille ne se contente-t-il pas du succès, de la mort de son adversaire, mais s’acharne-t-il sur son cadavre ? Il l’attache à l’arrière de son char, il le traîne dans la poussière jusqu’à le rendre méconnaissable. Achille entend détruire à jamais ce qui, sur le corps de son ennemi, témoignait de sa valeur guerrière : jeunesse, beauté, vigueur, souplesse, rapidité. Ce sont précisément ces valeurs, dont l’éclat brille aux yeux de tous sur le corps du combattant héroïque, qu’il s’agit de faire disparaître. Il ne suffit pas de tuer l’adversaire, l’essentiel est d’infliger à sa dépouille une telle série d’outrages qu’il en soit défiguré et ne ressemble plus à rien. Comment ? En lui arrachant la peau, en lui coupant la tête et les membres, en laissant son cadavre pourrir au soleil, en le donnant à manger aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, aux poissons du fleuve. Détruire dans l’homme ce qu’un philosophe appellerait aujourd’hui son être spirituel. Ce que j’appelle son être social, son statut de héros.

Je suis parti de là pour tenter de comprendre ce que signifiait cette volonté de détruire chez l’ennemi, en même temps que l’individualité de ses traits, toute trace d’humanité. Il faut le déshumaniser, le ramener au chaos, au néant. L’outrage permettait de prendre conscience, par contraste, de ce qu’était la mort du guerrier dans la splendeur de sa beauté juvénile. Ce qui, du coup, situait dans son éclairage exact l’idéal héroïque. Revenons à Achille. Un choix s’impose à lui, au départ, entre deux formes de vie. Ou bien une vie heureuse, paisible, un bon mariage, vieillir parmi ses enfants et ses petits-enfants, et mourir dans son lit au terme de son âge : la vie longue. Et après : rien. Ne laisser le souvenir de rien. Comme si on n’avait jamais existé. Ou bien, au contraire, l’autre choix : la vie brève, la vie tranchée net quand on est dans la fleur de son aretè, de sa valeur, de sa beauté, de sa jeunesse. Choisir la vie brève, c’est accepter de mettre en jeu sans cesse sur le champ de bataille sa psukhè, son souffle vital. On vit continuellement sur le mode du tout ou rien. Avoir tout signifie avoir gagné l’accès à l’immortalité, continuer à être présent dans la vie de tous les hommes à venir comme on l’est dans celle de ses contemporains.

Dans une société de face-à-face, ce qui compte, ce n’est ni l’intériorité de chacun, ni ses états d’âme, mais ce qu’on voit de lui, le mode d’apparaître que sa présence révèle au regard d’autrui. La seule façon d’échapper à l’anéantissement, pour les Grecs, c’est justement d’être devenu pour toujours l’objet de ce qu’ils appellent kléos aphthiton : la « gloire impérissable ». Il me semblait que ces deux aspects – belle mort, outrage au cadavre – étaient absolument solidaires, qu’ils reflétaient une même attitude à l’égard de la vie, de l’identité, de ce qu’on appellerait aujourd’hui la « personne ». J’ai été beaucoup aidé par le travail que Nicole Loraux poursuivait à la même époque sur l’éloge funèbre à Athènes2 et sur ce que les Grecs eux-mêmes appelaient kalos thanatos, la « belle mort » : celle d’un homme dans sa beauté et sa jeunesse, de sorte qu’il ne connaît pas cette décrépitude de l’âge qui menace chacun de nous. Tant il est naturel de voir son propre corps, son identité, sa personne se dégrader au cours des ans, comme si notre destin de mortels nous vouait à subir peu à peu ce que, sur le champ de bataille, l’outrage réalise d’un coup de façon radicale.

La Résistance

François Hartog m’a demandé naguère si, quand j’écrivais sur la belle mort, je n’avais pas par-derrière la tête mon expérience dans la Résistance. J’ai dû marquer un temps d’arrêt. Puis je me suis aperçu qu’il avait raison. Simplement, je ne le savais pas. Il faut envisager la complexité et l’ambiguïté des rapports entre un travail de recherche scientifique, qui a son domaine, ses règles, ses lectures imposées, et une expérience personnelle de vie. Quand on est plongé dans le travail, on pense qu’il y a, d’un côté, soi-même, le sujet, et en face les textes. Ce qu’on oublie, c’est que ce que j’appelle « soi-même » n’est pas n’importe quoi.

Un vieux monsieur qui a toujours vécu paisiblement à l’ombre des bibliothèques, dans l’odeur des vieux livres, n’a pas, quand il lit, le même « moi » qu’un homme qui, au temps de sa jeunesse, a passé quatre ans dans la Résistance. Où est le lien ? Pourquoi ai-je attaché une telle importance à la remarque d’Hartog ? Aujourd’hui je m’interroge. Quand je lisais l’Iliade, qu’est ce que j’avais en tête, par-derrière la tête ? Bien des choses sans doute. Il y avait d’abord, en effet, la jeunesse. Il y a des gens qui meurent dans la Résistance, qui meurent à la guerre. Et la guerre, pour moi, c’était la Résistance. Ce sont des jeunes. Et quand on s’en sort, il y a toujours un sentiment de culpabilité : la faute d’être encore là. En 1940, j’avais vingt-six ans. Beaucoup de ceux que j’ai connus alors avaient cet âge ou moins encore. Certains n’avaient que dix-sept ans, d’anciens élèves, qui ont été tués, fusillés, massacrés. On se sent coupable : « Qu’ai-je fait de mal pour m’en être tiré ? Et ceux qui sont tombés, pourquoi ? »

Achille s’adresse à Agamemnon dans la querelle qui les oppose. Agamemnon est le roi des rois, le plus roi de tous. Quand il prend à Achille cette Briséis à laquelle celui-ci est attaché, cette jeune fille qui lui a été attribuée comme part d’honneur en reconnaissance de son exceptionnelle valeur, c’est la dimension héroïque du fils de Pélée qui est atteinte. Que dit au roi le combattant modèle ? Tu es peut-être roi, mais tu ne sais pas ce que c’est que de risquer sa vie dans un tout ou rien permanent, dans l’affrontement au corps à corps, en première ligne. Ici intervient quelque chose de plus : une certaine philosophie de l’existence. Dans les reproches qu’il adresse à Agamemnon, Achille lui dit qu’il a beau être le souverain, il ne sait pas ce que c’est que de sortir des rangs pour s’élancer, attaquer, tout risquer chaque fois, sa vie, son existence, soi-même. On trouve une remarque analogue dans un autre passage de l’Iliade, lorsque Sarpédon déclare qu’il y a deux sortes de biens. D’un côté le bétail, petit ou gros, les femmes, les esclaves, les trépieds, les parts de terre les plus grasses : tout cela, on peut l’avoir, se le faire prendre, le retrouver après l’avoir perdu. Ce sont des biens de notre monde, des valeurs mondaines qu’on gagne et qu’on perd, qui s’échangent. Il y a une seule valeur qui ne s’échange pas, c’est sa propre vie. La vie du jeune combattant qui peine au premier rang. Quand la psukhè, la vie, a franchi la barrière des dents, elle ne revient jamais.

Dans la conscience héroïque, pour que la vie mérite d’être vécue, il faut se situer sur un autre plan que celui des valeurs mondaines, viser au-delà de toutes ces utilités fluctuantes. On dirait aujourd’hui – mais ce n’est pas dans ces termes que les Grecs pensent – que le dédain vise les valeurs de marché qui s’échangent, qu’on mesure plus ou moins en monnaie. Cet au-delà, qui ne s’achète pas, qui est complètement à part, c’est sa propre vie. Et c’est cette vie qui donne sa dimension héroïque à l’existence, qui fait qu’il vaut mieux vivre peu et tomber en plein combat que vivre très longtemps et mourir dans son lit sans s’être élevé plus haut que l’ordinaire.

UNE CERTAINE CONCEPTION DE LA VALEUR

Cette idéologie de la mort héroïque et de l’outrage au cadavre relève d’une certaine conception de la valeur. Là aussi je suis obligé de dire que, sans formuler les choses de cette façon, j’ai vécu dans les années quarante une expérience à certains égards analogue. On faisait face à une situation qui excluait, à nos yeux, tout compromis, toute échappatoire. C’était le tout ou rien. Pas d’accommodement, de demi-mesure, de double jeu. D’emblée, sans même avoir le sentiment de faire un choix, on se trouvait jeté au premier rang.

Dans le cours des événements, dans le quotidien du monde, quelque chose entre en jeu qui s’impose et vous dépasse. Et le sens de la vie ne peut être donné que dans la mesure où il y a des choses qui vous dépassent. Peut-être ces choses sont-elles illusoires, mais je ne discute pas de cela. J’essaie, en repensant au cheminement qui a été le mien, de comprendre le moment où, le nez penché sur mes textes, je réfléchis à l’outrage aux cadavres et à la belle mort, et de découvrir comment, en réalité, si je creuse ce chemin, si j’essaie de le mettre en lumière, de l’exprimer le plus clairement possible, c’est avec, à l’arrière-plan des textes, la présence des jeunes que j’ai vus tomber, et le sentiment qu’il n’y a aucune raison pour que je sois encore vivant.

Par-derrière encore, il y a des moments où l’on comprend que la vie n’est elle-même que si quelque chose dépasse ce qu’on appelle simplement vivre. Je me fais cette réflexion parce que les choses se tiennent, elles sont tissées ensemble. Quand on parle de l’outrage aux cadavres, le thème de la torture également surgit à l’arrière-plan. La question de la torture se posait pendant l’Occupation et, très naïvement, je pensais qu’il s’agissait d’une attitude typiquement nazie de ne pas vouloir se contenter de tuer les juifs ou les résistants, mais de souhaiter détruire en eux tout ce qui était humain. Dans l’idéologie raciste on trouve cette volonté de déshumaniser radicalement ce qui est autre. De la même façon que la vie ne peut être elle-même que s’il y a en elle quelque chose qui la dépasse, l’hostilité, la brutalité, la violence du racisme s’exercent avec l’idée de ravaler l’autre plus bas que ce qu’il est naturellement, de le mettre au-dessous de l’humain autant que, de l’autre côté, on essaie de le placer au-dessus.

Ce que j’ai vécu durant ces années difficiles, je vois bien comment mon travail scientifique en a été orienté. Mais on peut suivre un cheminement inverse. Dans la mesure où j’ai cessé d’être un acteur de l’histoire – cette expression me laisse sceptique – et puisque je suis devenu un anthropologue de la Grèce antique, mon regard a changé. Si j’étais simplement entré dans la Résistance sans faire ensuite d’études sur la Grèce, je ne verrais pas dans mon rôle, mon action, mon engagement résistants ce que j’y vois en tant qu’historien, maintenant que je réfléchis sur ce que les Grecs eux-mêmes racontaient dans l’Iliade. Continuellement des allées et venues, des balancements s’exercent, sans qu’on en soit au départ conscient. C’est après, en réfléchissant, en m’analysant moi-même comme j’essaie d’analyser les textes ou cette période de la Résistance, que j’aperçois toute une série de relations qui m’avaient échappé.

Quand on est dans l’action, dans la bataille, on sait que la mort est là. Mais on y pense le moins possible. On s’arrange pour qu’elle ne vienne pas au premier plan de sa conscience de combattant. Peut-être est-ce une des raisons de mon sentiment de culpabilité. Comme beaucoup d’autres, j’ai toujours eu tendance à penser que je m’en tirerais. Certains voyaient peut-être les choses différemment. Mais je ne le crois pas. Chacun de nous savait que la mort était là, qu’elle pouvait nous saisir, mais on y allait et, avec un peu de chance, on s’en tirerait. Je discutais avec les copains toulousains. On blaguait, mais chacun avait cela en tête. À ceci près que, pour certains, la croyance n’a pas opéré. Quand je parlais de culpabilité, elle provient aussi du fait que, pendant tout ce temps, chacun se soit dit : « Je vais m’en tirer. » Cette pensée qu’on a eue nous a aidés à vivre et à nous battre, à affronter la mort parfois. On a honte de l’avoir eue, pourtant, quand on pense à tous ceux qui y sont restés, mais on ne pouvait pas ne pas l’avoir.

D’une certaine façon, Achille a cette pensée également. Il le sait. Il sait qu’il aura la vie brève mais il ignore à quel moment cela se produira. Et d’ailleurs, il ne peut pas le savoir. Jamais les choses ne sont parfaitement simples.

Comment repérer les liens entre deux domaines si différents : l’interprétation de textes très anciens, l’engagement dans les combats du présent ? En quoi l’helléniste d’aujourd’hui se rattache-t-il à ce jeune professeur qui, dès sa création en novembre 1942, a pris la direction de l’Armée secrète pour la région toulousaine ? À la fin les choses sont devenues vraiment difficiles, on se demandait à chaque pas qu’on faisait si ce n’était pas le dernier. Jamais on n’avançait dans une rue sans s’inquiéter de savoir s’il n’y avait pas un ennemi derrière nous. Les trois derniers mois ont été terribles. Une terrible épreuve psychologique. En même temps, on est dans le bain, avec les copains, à préparer des coups, à mener des actions, à voir comment les choses se passent, à cavaler, à se sauver parfois. Là c’est un autre domaine, avec des projets, des plans, un futur à fabriquer. Ce temps-là a une autre coloration que ce que j’essaie a posteriori de faire comprendre en disant qu’il a éclairé par-dessous ma lecture. Mais tout de même cette petite lumière clignotait par-dessous.

« MA » FRANCE

Pourquoi les Grecs ? Parce que j’avais parcouru la Grèce à pied en 1935. J’avais trouvé ce pays magnifique. Dans nos pérégrinations à travers la campagne, nous – quatre jeunes gaillards en culottes courtes et sac au dos – étions accueillis par des paysans. Ils vous recevaient comme si l’étranger qui venait dans leur maison leur faisait le plus grand honneur. Lorsque nous arrivions sur les places des villages où il y avait les cafés, c’était la bagarre pour savoir qui nous emmènerait dans sa maison. Toutes les personnalités de ces petits bourgs voulaient nous inviter. Nous étions quatre et nous nous séparions pour que tout le monde soit content. Recevoir l’hôte étranger, plus qu’un devoir, apparaissait comme une chance, une faveur divine à ne pas laisser passer.

Pourquoi les Grecs ? il y a beaucoup de hasard, aussi. Quand je suis entré au Centre national de la recherche scientifique, en 1948, je projetais une thèse de doctorat de philosophie. À côté d’une petite thèse sur la notion de travail chez Platon, j’envisageais une grande thèse, que je n’ai jamais faite, sur la catégorie de valeur. Je voulais débrouiller cette notion de valeur philosophiquement, économiquement, esthétiquement, éthiquement. Je pensais pouvoir élargir le champ du regard marxiste. Le hasard, c’est que, cette même année, Louis Gernet arrivait d’Alger à Paris. Ignace Meyerson m’amena chez lui et ce fut le coup de foudre. Gernet a tout changé dans ma façon de voir et de penser.

En ce qui concerne le modèle de la cité démocratique, le rapport est beaucoup plus étroit entre ma recherche sur le passé grec et mes engagements dans le présent. Quand j’écris Les Origines de la pensée grecque3, ou quand je donne à l’Union rationaliste une conférence sur « Raison d’hier et d’aujourd’hui4 », il est tout à fait clair pour moi que ces analyses visent à renverser le dogmatisme et le mode de pensée qui régnaient alors au Parti communiste. Il s’agit de montrer qu’il ne peut y avoir de vérité en aucun domaine s’il n’y a pas de débat public contradictoire, si la discussion n’est pas entièrement libre et ouverte.

Quels que soient les groupes humains, les États, les nations, les partis, s’ils estiment qu’il y a des questions qu’on ne doit pas poser ou que la vérité est déjà établie, ils sécrètent la pensée religieuse par tous leurs pores et, par conséquent, ils se placent en dehors de ce qu’on appelle le marxisme. Sur ce point-là, il n’y a aucun doute. On a voulu faire éditer Les Origines de la pensée grecque en russe, dans les années soixante, mais il a fallu attendre beaucoup plus tard pour que la traduction soit possible, pour des raisons purement politiques. L’orientation du livre était rationaliste, tout en essayant de montrer que la raison grecque n’est pas celle du XXe siècle. La raison du XXe siècle s’est élaborée en faisant éclater la raison grecque, aristotélicienne, identitaire. La raison est d’autant plus vivante qu’elle se met elle-même en question à tout moment.

Comme Yves Bonnefoy parle d’un « arrière-pays », présent au sein même des paysages du monde dans lequel nous vivons, j’ai indiqué que, pour ceux qui s’engageaient à fond, il y avait dans la vie une arrière-vie ou un au-dessus de la vie qui donnait son sens à leur engagement. Bien entendu, un fonds de valeurs sociales et politiques communes cimentait notre solidarité de combat. Il régnait de l’amitié entre les groupes de gens que nous constituions. Je pense aux auberges de jeunesse, à mes copains, mes copines, à ce que j’ai appelé quelquefois « ma » France. Un autre que moi avait une autre France. Mais il y avait la France, qui se trouve en effet sur un plan horizontal. Comment comprendre ce problème d’horizontalité et de verticalité dans notre référence à des valeurs ? Là encore, on est obligé de creuser plus loin. C’est le problème de l’homme et de l’existence humaine.

Nous sommes des animaux. Nous naissons, nous grandissons, nous mourons, nous nous reproduisons : c’est le règne animal. Et pourtant, comme disait mon maître Meyerson, il y a un niveau de l’humain, et ce niveau n’est pas identique à celui de l’animal. Cela veut dire que l’évolution et l’histoire font émerger au sein même de l’animalité quelque chose que l’animalité ne comporte pas. Qu’on prenne le langage, les institutions sociales, la religion, l’art, la science, le savoir, la philosophie, etc. On y voit s’exercer une capacité des hommes à rendre présent ce qui n’est pas là, à représenter l’absence sous toutes ses formes pour en fabriquer des objets de pensée : l’image, toutes les notions, la mémoire, le souvenir. Notre pensée est toujours symbolique. Elle opère sur des signes médiateurs. Extraordinaire capacité mentale de construire ou de reconstruire quelque chose qui n’est pas là et de le rendre présent à la conscience sous une autre forme que celle de l’objet extérieur dans sa réalité. Comme le disent tous les psychologues, personne ne confond une image avec ce dont elle est l’image. L’image d’une cloche ne sonne pas. Entre l’image et la perception, il y a un fossé. C’est une caractéristique humaine. Ce qui n’empêche pas, en même temps, que nous soyons des animaux.

Aveuglement et lucidité

Je ne regrette pas d’avoir été communiste entre les années 1932 et 1939. En 1939, au moment du pacte germano-soviétique, je commence à désapprouver. En 1940, je suis franchement anticommuniste. Quand je rencontre des communistes, le débat tourne à l’aigre. Mais, jusqu’en 1939, j’étais communiste, même si, me trouvant à l’armée depuis 1937, je n’appartenais plus au Parti. À y repenser aujourd’hui, je vois bien les très nombreuses illusions que j’avais, les fautes intellectuelles que j’ai commises. Je m’imaginais que le temps était orienté vers un progrès de la science et du savoir, de l’harmonie entre les peuples. Je pensais que les idées religieuses et réactionnaires étaient vouées à l’affaiblissement en raison du développement technique et scientifique, que les barrières entre les peuples, les frontières, étaient en quelque sorte démenties par tout ce qui se faisait en matière d’échange économique et intellectuel. C’était d’une naïveté totale, totalement erroné. Je ne pense plus aujourd’hui que le temps soit orienté vers le progrès.

L’erreur fut-elle aussi complète vis-à-vis de l’Union soviétique ? Pas totalement. J’avais des réserves, parce que j’y étais allé en 1934. J’avais vu que, dans ce pays, ce n’était pas facile. Mais, justement, je me disais que ce n’était pas facile et qu’on ne pouvait pas porter de jugement définitif. Je me disais qu’un petit-bourgeois français comme moi, rationaliste, ne pouvait pas comprendre tout ce qui se passait là-bas. Cela dit, dans la mesure où toutes ces erreurs, ces naïvetés, ces illusions, ces fausses directions étaient liées à certains traits de la société française, depuis la philosophie des Lumières jusqu’aux traditions laïques et socialisantes de mon enfance, mais aussi à une approche marxiste et critique, je dis et je maintiens qu’elles nous permettaient de comprendre ce que d’autres ne comprenaient pas.

Quand je réfléchis à mon attitude dans ces années-là, je me dis qu’il est curieux de voir que l’aveuglement peut laisser place à la lucidité et parfois permettre d’y accéder. Je crois que j’avais une certaine lucidité vis-à-vis de ce qui se passait en Italie, en Allemagne, en Espagne. Lucidité par rapport à la politique française qui m’a fait souhaiter, au moment de Munich, que l’on fasse sans faiblesse barrage au nazisme. Lucidité qui m’a permis de remettre tout de suite à sa place ce vieux maréchal de France, avec son képi et ses yeux bleus, comme représentant tout ce que je détestais : la xénophobie, l’antisémitisme, la réaction. Pour moi, Pétain était l’aboutissement de tout ce que j’avais combattu jusque-là. Il n’y a pas eu une seconde d’hésitation.

J’avais vécu en 1936 le Front populaire et le bouleversement qu’il avait représenté à travers la France. Les ouvriers partaient sur les routes en vacances. Ce fut une série de choses merveilleuses. En 1940, tout cela s’écroule. Ce n’est pas seulement l’armée française, ni seulement toute la population de l’Est et du Nord, qui se précipite dans l’exode. Mais c’est mon pays, « ma » France, qui dégringole et vole en éclats avec ce type qui se met au service de l’Allemagne nazie en jouant les patriotes, qui fait sonner des musiques militaires, va chercher la bénédiction de l’Église catholique pour prendre des lois antisémites et supprime toute forme de vie démocratique. L’aveuglement me donne une lucidité assez grande.

On me dira qu’à ce moment-là je n’étais plus communiste. C’est vrai, je n’étais plus membre du Parti. Mais je restais attaché à une vision marxiste de l’histoire qui était fausse sur bien des plans. La conception de l’évolution sociale, par exemple, avec le nombre de prolétaires qui devait augmenter, s’est trouvée complètement démentie. Et beaucoup d’autres faits. Je ne pouvais pas imaginer qu’il y aurait l’énergie atomique. Nous n’en étions pas à l’âge de cette source d’énergie, de la télé et d’Internet, mais à celui de la machine à vapeur, de l’électricité, du téléphone. Cependant, même en disant cela à une personne critique envers Marx, je pense en marxiste. C’est une façon marxiste de réfléchir : savoir que, pour comprendre la dynamique d’une société, tous les niveaux du réel doivent être pris en compte, en particulier ce que l’on nomme l’aspect matériel de la vie sociale, les techniques, les formes d’énergie, l’économique.

L’ÉVÉNEMENT FORME UN BLOC

Entre les historiens d’une période et ceux qui en ont été les témoins ou les acteurs, les rapports ne sont pas toujours faciles. Je me souviens d’un colloque, à Toulouse, concernant l’histoire de la Résistance dans le Sud-Ouest. S’y trouvaient confrontés des personnes qui avaient joué un rôle de premier plan dans cette histoire et certains historiens spécialistes qui, sur les mêmes événements, présentaient les conclusions de leurs enquêtes. À la dernière séance, certains des résistants concernés, et non des moindres, Ravanel, Carovis, Benech, Nil-Duplan et d’autres, ne cachaient pas leur déception, voire leur colère. Ils ne se retrouvaient pas dans le tableau « historique » de ces événements dont ils pensaient avoir gardé le souvenir intact parce qu’ils les avaient directement vécus. Je crois bien leur avoir fait observer que les historiens n’ont pas pour ambition de faire revivre les événements passés, de les ressusciter dans leur chair et leur sang pour que les témoins s’y sentent chez eux et soient à nouveau touchés et émus. Cela serait plutôt la tâche d’une œuvre d’art, d’un roman, d’un poème ou d’un film de cinéma. L’histoire s’efforce d’établir les faits de façon précise et exacte et de les rendre, autant que possible, intelligibles dans leur succession et leur conditionnement. Dans la restitution ou recomposition du passé, ils travaillent avec la certitude d’obéir à l’exigence de vérité, de n’avoir pas d’autre critère que la recherche du vrai.

Mais comment exprimer, par le moyen d’un récit ou de toute autre procédure textuelle, « ce qui s’est réellement passé » ? L’événement historique fait partie d’un tout dont la signification ne peut être dégagée si on ne tient pas compte de ce que les acteurs humains avaient à l’esprit quand ils intervenaient pour faire et subir l’histoire : leurs objectifs, leurs espoirs, leurs illusions, leurs erreurs d’interprétation. En ce sens, le témoignage des acteurs, jusque dans ses distorsions et parfois grâce à ses distorsions, apporte à l’historien une dimension qu’il a bien du mal à appréhender s’il l’écarte. Vient toujours un moment où il doit, pour comprendre, se mettre dans la peau de ceux pour qui la succession des événements n’a pas été de l’histoire mais le quotidien dramatique. On ne peut isoler l’événement de son contexte et des acteurs qui l’ont vécu. L’événement forme un bloc.

C’est ce que j’ai essayé de faire comprendre lorsque j’ai travaillé sur la mémoire. Il y a les mémoires individuelles des acteurs, et il y a la mémoire sociale : comment un groupe, par des lieux de mémoire ou par des commémorations, des films, des traditions écrites ou orales, se constitue une mémoire de ce qui l’a précédé, l’autrefois, le passé, lointain ou proche. Cela donne lieu à des mémoires différentes. Pour prendre l’exemple de la France, on y trouve des mémoires de Jeanne d’Arc bien différentes les unes des autres. Tous les groupes, tous les courants de pensée français, toutes les classes sociales n’ont pas la même mémoire de Jeanne d’Arc. Ces mémoires individuelles et collectives reconstruisent le passé. Mais je crois que Meyerson avait raison de souligner le tournant qu’a représenté, pour le statut de la mémoire historique et du passé, l’école historiciste allemande du XIXe siècle. Désormais, tout événement passé est objet de vérité, tout ce qui s’est produit, par le fait même qu’il appartient à un temps antérieur, qu’il a eu lieu, devient un objet de recherche scientifique.

Ce statut de vérité, qui est ainsi conféré par les historiens au passé, s’étend au-delà même de l’histoire humaine. On va produire ainsi une histoire de la Terre, une histoire des continents, de la constitution du cosmos depuis ce qu’on a désigné comme le big-bang, une histoire des espèces animales avant l’apparition de l’homme. Au départ donc, chez l’historien, la volonté de conférer au passé en tant que tel la consistance d’un pur objet d’enquête scientifique et la conviction de n’avoir pas d’autre objectif que la recherche de la vérité.

Mais en quoi consiste la vérité d’un événement historique ? Les historiens s’interrogent sur ce point, en discutent. Parfois, ils mettent en doute qu’on puisse l’établir. Mais un point reste assuré. La mémoire historique, contrairement à la mémoire individuelle, contrairement à la mémoire collective, se place sous le signe de la vérité.

À cet égard, je pense au travail de Paul Ricœur qui montre très bien comment la mémoire historique est liée à des formes de narration. Il est convaincu – il tient cela de Bergson – qu’il y a deux formes de mémoire. D’abord, ce que Bergson appelait la mémoire habitude, qui est inscrite dans notre organisme à travers un processus répétitif : j’apprends par cœur ou j’apprends à faire un mouvement. Pour Bergson, cette mémoire habitude relève du corps, de l’organique, du cerveau, de la matière. Puis il y a une autre mémoire, celle du souvenir que nous conservons dans son unicité, sans répétition. Le souvenir qui, contrairement à l’habitude, n’est pas fabriqué par la répétition puisque c’est son unicité qui le définit. Il est purement spirituel. On retrouve cela chez Ricœur quand il parle de l’immédiateté, de la transparence du souvenir dans la mémoire individuelle, pour dire aux historiens qu’ils ne bénéficient pas de cette grâce divine, de ce miracle.

Je ne crois pas à cette mémoire immédiate et comme hors du temps par sa permanence. Où est-elle ? Dans l’esprit ? Elle n’est pas dans les neurones, elle n’est pas dans l’inconscient, mais elle est là. Bergson y voit le signe qu’il existe une dimension spirituelle de l’existence humaine, et cette expérience spirituelle s’éprouve dans la durée, qui s’oppose à l’étendue ; c’est dans cette durée qualitative que résident les souvenirs. Je ne suis pas neurologue, mais je sais qu’en effet parfois des souvenirs nous reviennent en nous donnant ce vif sentiment d’immédiateté. Pourtant, j’ai tendance à penser que tous les souvenirs sont l’effet d’opérations mentales, d’une reconstitution, que la mémoire individuelle reconstruit et ne cesse de reconstruire ses souvenirs. Bien entendu, la mémoire collective les fabrique et les modifie. Et la mémoire de l’historien n’opère pas différemment, même si la finalité de cette reconstruction n’est pas la même puisqu’elle se soumet aux règles de sa discipline scientifique. Je pense aussi qu’il y a une histoire de la mémoire. Comme beaucoup des activités mentales ou des fonctions psychologiques de l’homme, la mémoire n’est pas immuable.

Il y a donc une histoire de la mémoire. Mais que celle-ci soit individuelle, sociale ou historienne, il s’agit toujours d’une construction complexe, non d’une coïncidence immédiate avec un passé révolu.

UN PASSÉ PROBLÉMATIQUE

Remémoration, témoignage, documents, archives, comment s’articulent, dans le travail de l’historien, ces divers outils de reconstruction du passé ? À côté des documents écrits, l’enquête dispose, quand il s’agit de faits assez récents, du témoignage des survivants qui en ont gardé le souvenir. La tâche de l’historien, naviguant entre mémoire orale et archives écrites, est d’établir, en les confrontant – à défaut du vrai, qu’il n’est pas toujours possible d’atteindre – du moins le probable et le vraisemblable. À propos de Vichy et de la Résistance, le débat sur ces problèmes entre historiens a pris, ces derniers temps, un ton très passionné. Quel crédit faut-il accorder à la mémoire des individus, aux récits des témoins ? À en croire certains, ceux-ci sont inutilisables : ils disent n’importe quoi.

Et les écrits, les documents officiels, peut-on pleinement leur faire confiance ? Finalement, à quoi et à qui se fier ?

Je n’ai pas qualité pour intervenir dans une discussion qui oppose entre eux, parfois violemment, les spécialistes. Je me contente de verser au dossier, touchant ces années noires, quelques expériences personnelles, qui soulèvent, me semble-t-il, des questions d’ordre général.

C’était au printemps 1944. Mai ou juin, je ne saurais le dire à coup sûr. Mai me semble pourtant plus probable parce qu’à partir du débarquement en Normandie, après le 6 juin, de toute façon, il ne pouvait plus être question pour moi d’assurer mon service au lycée Fermat de Toulouse. À cette époque, j’habitais encore rue Auguste-Dide, mais j’y habitais seul. Lida, ma femme, sa mère et Claude, notre petite fille, avaient déjà quitté les lieux. Elles logeaient toutes les trois dans une maison isolée en pleine campagne et, en dehors de moi, personne ne savait exactement où je les avais planquées.

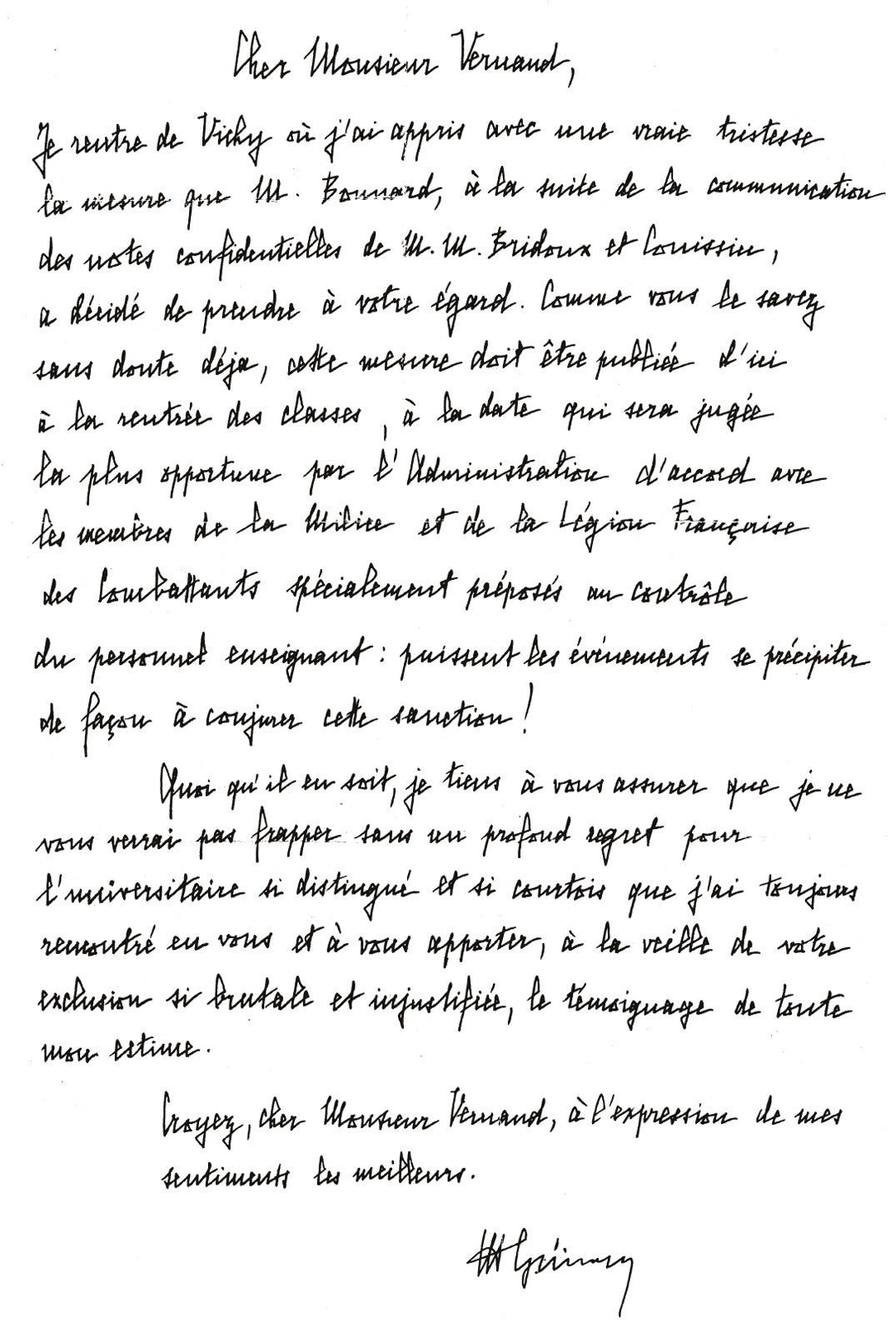

Or, un matin, au courrier, je trouve une lettre non datée et sans lieu d’expédition dont voici le texte :

Cher monsieur Vernand [sic],

Je rentre de Vichy où j’ai appris avec une vraie tristesse la mesure que M. Bonnard, à la suite de la communication des notes confidentielles de M.M. Bridoux et Couissin, a décidé de prendre à votre égard. Comme vous le savez sans doute déjà, cette mesure doit être publiée d’ici à la rentrée des classes, à la date qui sera jugée la plus opportune par l’Administration d’accord avec les membres de la Milice et de la Légion Française des Combattants spécialement préposés au contrôle du personnel enseignant : puissent les événements se précipiter de façon à conjurer cette sanction !

Quoi qu’il en soit, je tiens à vous assurer que je ne vous verrai pas frapper sans un profond regret pour l’universitaire si distingué et si courtois que j’ai toujours rencontré en vous et à vous apporter, à la veille de votre exclusion si brutale et injustifiée, le témoignage de toute mon estime.

Croyez, cher Monsieur Vernand, à l’expression de mes sentiments les meilleurs.

[Signature illisible]

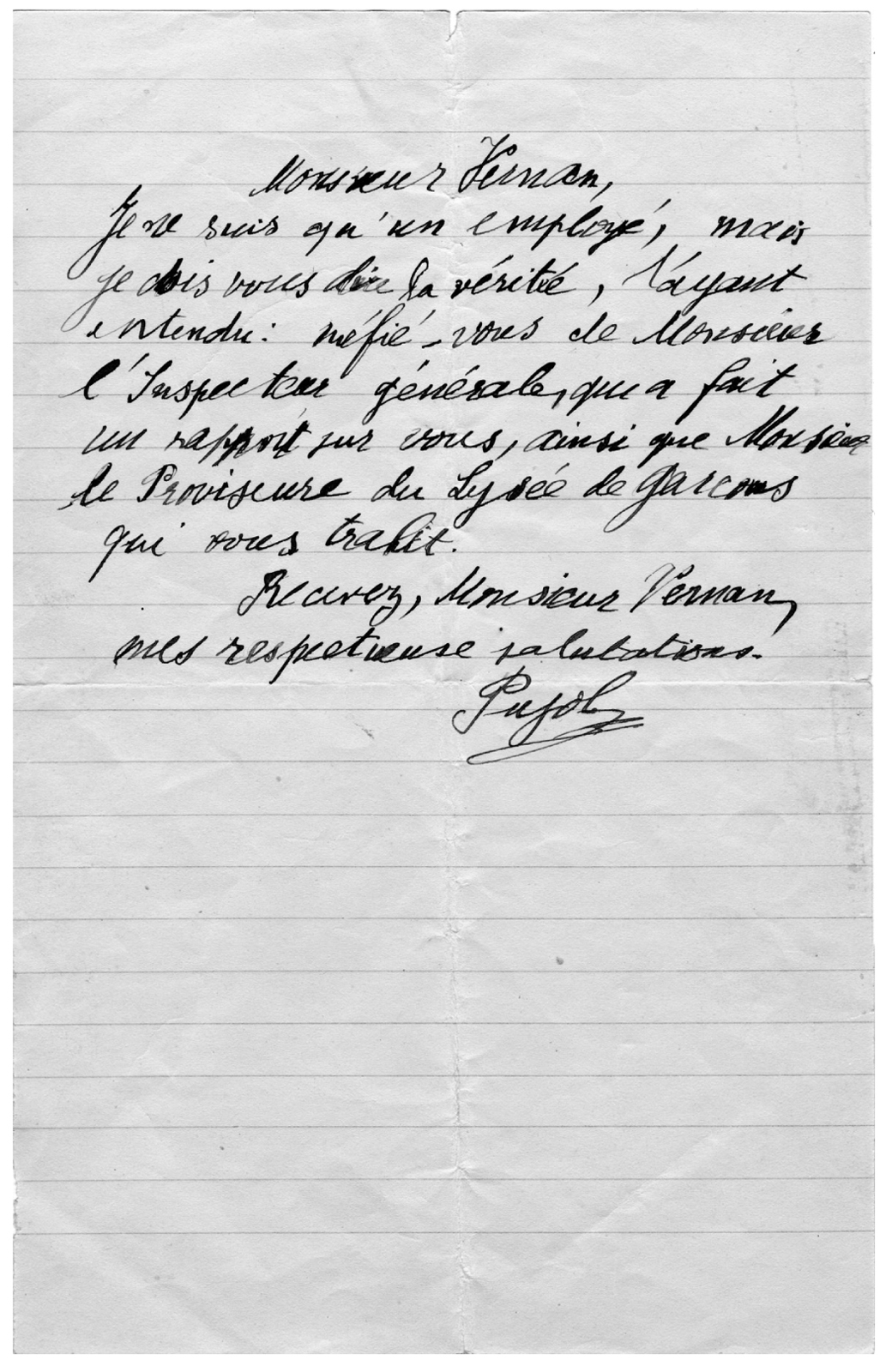

Qui m’a écrit ? Mystère, je ne parviens pas à identifier la signature. Par contre l’avertissement me paraît clair. En dépit d’un « comme vous le savez sans doute déjà », formule purement rhétorique préparant une mise en garde qui n’aurait aucun sens si j’étais déjà au courant (et comment aurais-je pu l’être ?), mon correspondant me prévient : je ne dois pas attendre que la Milice vienne me cueillir à domicile, en m’annonçant une exclusion, dont la nouvelle ne m’a pas été officiellement communiquée, pour être sûr que je ne bougerais pas de chez moi. Je prends mon vélo pour descendre en ville jusqu’au lycée et y faire classe. À l’entrée, dans le local du concierge, un mur est réservé aux boîtes aux lettres des professeurs. J’ouvre la mienne. J’y trouve un court billet plié dont voici le texte (j’en conserve l’orthographe) :

Je ne suis qu’un employé, mais je dois vous dire la vérité, l’ayant entendu : méfié-vous de Monsieur l’Inspecteur générale, qui a fait un rapport sur vous, ainsi que Monsieur le Proviseure du Lycée de Garcons qui vous trahit.

Recevez, Monsieur Vernan, mes respectueuse salutations.

Pujol.

Bien entendu, à partir de ce moment, je plonge dans le brouillard, comme on disait à l’époque, c’est-à-dire que j’entre dans une complète clandestinité. Je n’habite plus chez moi, je dors ici ou là, suivant les occasions, je ne mets plus les pieds au lycée. Plus de Vernant ! Disparu. Seulement un quelconque Berthier – qui succède à Thierry, Tixier, Jougla, Lacomme, mes précédents pseudos.

Pour anecdotique qu’elle soit, l’histoire me semble assez significative. Frère du général collaborateur Eugène Bridoux (1888-1955), l’inspecteur philosophe de même nom me connaissait bien pour avoir siégé dans mon jury d’agrégation. Il s’était montré, à cette occasion, particulièrement chaleureux à mon égard. Ce qui n’empêche pas cet universitaire, dans les hautes fonctions qu’il occupe en 1944, non seulement de me dénoncer, dans ses notes confidentielles, devant le ministre Bonnard, jusqu’au-boutiste de la victoire allemande, mais encore de courir jusqu’à Toulouse pour informer le proviseur de la situation nouvelle.

Qu’a-t-il bien pu lui transmettre ? Qu’une décision d’exclusion de l’enseignement avait été prise contre moi mais que je ne devais pas pour le moment en être averti. Motus : sans qu’il se méfie de rien, le gibier doit être pris au gîte, au moment voulu et par qui de droit. Ce zèle empressé, au sommet de l’État, de hauts personnages, dont on ne sait s’il faut l’imputer à leur esprit de soumission, leur veulerie ou un fanatisme partagé, s’est trouvé contrecarré par des gens quelconques, des individus ordinaires qui ont réagi de leur propre initiative, sans y être en rien obligé, parce qu’ils étaient demeurés, sous Vichy et en dépit de l’occupation ennemie, des êtres humains.

Le piège où je devais tomber n’a pas fonctionné. Deux personnes, sans titre, sans grade, deux lettres, comme des bouteilles à la mer, ont suffi. Deux personnes qui ne me connaissaient pas intimement, puisque la première écrit mon nom avec un d, et la seconde sans t.

S’il n’y avait pas eu, en bien des cas, pour bloquer la marche du rouleau compresseur répressif des nazis et de Vichy, ces petits cailloux imprévus, jetés çà et là, par des hommes quelconques – personne et tout le monde –, je pense que nous, résistants, serions tous morts.

Mais, en ce printemps 1944, je n’étais pas prêt à me livrer à ce genre de réflexions ni à m’interroger sur l’énigme de l’auteur de la première lettre. Pas davantage, la guerre finie, quand j’ai repris en 1946 un poste de professeur de philosophie, et que j’ai été nommé au lycée Jacques-Decour à Paris, ne me suis-je demandé ce qu’il en était de cette d’histoire d’exclusion dont je n’avais pas eu, entre-temps, le moindre écho. Si cette exclusion avait été effective en 1944, il aurait bien fallu me réintégrer en 1946. Or le seul document que je reçus fut une note de l’inspecteur général de philosophie Bridoux, toujours en place et fidèle au poste, m’avisant que, en raison de mes qualités professionnelles et de l’exceptionnel courage civique dont j’avais fait preuve, je faisais l’objet d’une promotion et gravissais d’un coup plusieurs échelons dans le cursus de ma carrière d’enseignant.

J’ai trouvé la farce un peu lourde et sinistre. Mais j’avais alors d’autres chats à fouetter et nulle envie, pour jouer les justiciers, d’endosser l’affreux habit de dénonciateur. J’ai laissé tomber. C’est beaucoup plus tard, il y a quelques années seulement, qu’en fouillant de vieux papiers j’ai retrouvé les deux lettres. Pourquoi les avais-je conservées, je n’en sais rien. Ce qui est sûr en tout cas, c’est qu’elles sont là. Et qu’elles posent une série de questions qui relèvent de l’enquête historique.

LE DOCUMENT EN QUESTION

Il y a deux documents écrits qui se recoupent, un témoin vivant qui est en même temps l’enquêteur et qui a l’avantage de ne pas avoir à chercher le coupable, mais seulement à établir et comprendre les faits, tels qu’ils se sont produits. Rien de plus simple en apparence, mais je n’y suis pas parvenu. Les difficultés et, finalement, l’échec m’ont donné à réfléchir sur les mésaventures et les déboires de la mémoire historienne.

La réunion de Bonnard et des inspecteurs a certainement eu lieu et elle devait concerner, en dehors de moi, d’autres enseignants, voués comme moi et pour des raisons analogues à l’exécration. Et la décision d’exclusion, même si elle n’a pu être effective, a dû laisser quelque part une trace dans les archives du ministère, ou à l’académie de Toulouse. Je me suis donc mis en quête de ces documents, avec les moyens du bord, c’est-à-dire en interrogeant les historiens qui dans leur métier doivent mettre le nez dans les papiers administratifs de Vichy.

Rien. Pas une ligne. Le ministre convoque ses inspecteurs généraux, qui viennent au rapport ; il tempête et décide d’exclure de l’enseignement des professeurs. Les inspecteurs s’envolent vers les divers lycées pour y apporter la bonne nouvelle aux proviseurs. Mais, en dehors de mes lettres, pas un texte, pas le moindre mot dans les documents officiels.

Qu’en conclure ? J’ai d’abord supposé qu’avant de quitter la France dans les fourgons de l’armée allemande en retraite, Bonnard et son entourage avaient veillé à faire le ménage dans le ministère et détruit in extremis les papiers trop compromettants. Mais un de mes collègues des Hautes études, Marc-Olivier Baruch, m’a suggéré une autre explication, plus plausible à son avis. Que l’affaire se situe en mai ou en juin importe peu. Au cours de cette période, l’ensemble des cadres de l’Éducation nationale – personnel académique, employés ministériels, administratifs, conseillers et même membres du cabinet – est convaincu que les carottes sont cuites, que ce n’est donc pas le moment de faire des vagues et d’en rajouter. Le ministre peut bien exploser comme un fou furieux et vociférer ses excommunications. On le laisse dire, on l’écoute, mais la machine bureaucratique ne se met pas en marche ; elle ne rédige pas d’arrêté d’exclusion. On verra bien, il y a le temps d’ici à la prochaine rentrée. On ne bouge pas. Et on laisse à la Milice et à la Légion française des combattants le soin de décider des modalités et de la date de l’exécution.

Mais, s’il n’a pas été nécessaire de détruire les documents entérinant cette décision, parce qu’ils n’ont jamais existé, quel est alors le mode d’être de mon exclusion : réelle ou irréelle ? Ou l’une et l’autre à la fois ? À l’opacité de ce mini-événement répondent, dans cette perspective nouvelle, l’ambivalence des comportements et l’ambiguïté des personnages. L’Éducation nationale, comme institution d’État, n’a pas contredit son ministre ni fait obstacle à sa décision. Elle s’est défilée. Elle s’est hâtée de ne rien faire. Confier à la Milice le soin de prendre les choses en main, tout en constituant une menace directe contre moi, est aussi une façon de ne pas se mouiller et de me laisser une chance de m’en sortir en retardant quelque peu l’échéance.

L’inspecteur Bridoux, quand il s’enferme dans le cabinet du proviseur du lycée Fermat pour lui transmettre une décision encore secrète, joue peut-être moins les anges exterminateurs que les Ponce Pilate, se lavant les mains dans une situation difficile. Vernant est exclu, mais il faut voir comment les choses vont tourner, il ne faut rien lui dire, ce n’est pas à nous d’agir, nous sommes en dehors du coup.

Une conclusion décevante semble alors s’imposer : en l’état de l’enquête il n’est pas possible de trancher et il y a au moins deux interprétations à tirer de la présence de mes deux lettres et de l’absence de tout document officiel. En dépit de cette incertitude, une chose reste selon moi assurée. Même si elle n’a pas débouché sur des instructions écrites, la décision d’exclusion a bien été prise. La nouvelle a bien circulé entre le ministre, l’inspecteur Bridoux et le proviseur du lycée.

Puisque rien ne reste dans les archives de Vichy pour confirmer le fait, j’aurai peut-être, ai-je pensé, plus de chance dans mon dossier administratif personnel. Là se trouvent réunies toutes les pièces officielles jalonnant une carrière d’enseignant, du début jusqu’à la retraite. J’ai donc demandé à consulter ce dossier. Je n’y ai rien trouvé de ce que je cherchais, mais ce que je ne cherchais pas m’a réservé de telles surprises que la confiance trop naïve que j’accordais aux documents en tant que tels en a été ébranlée.

J’ouvre donc mon dossier, fort volumineux, et je constate, stupéfait, qu’il est constitué pour un bon tiers de documents qui ne me concernent pas, mais qui ont trait à mon frère Jacques, qu’on a confondu avec moi comme si nous formions un seul et même personnage.

En 1935, mon frère a été reçu premier à l’agrégation de philosophie. Deux ans après, à mon tour, je suis reçu premier à la même agrégation. À partir de là, nos chemins divergent. En 1937, je pars à l’armée et j’y reste jusqu’à ma démobilisation en août 1940. Mon frère, après un an de service militaire, est désigné pour trois ans comme pensionnaire à la fondation Thiers. Rappelé sous les drapeaux en 1939, il est démobilisé en même temps que moi, à Narbonne, au mois d’août 1940. Il est nommé professeur à Clermont-Ferrand, je suis nommé professeur à Toulouse.

Mais la confusion des deux Vernant ne s’arrête pas là. Dans la partie de mon dossier où il s’agit en réalité de mon frère figure une fiche établie par les Renseignements généraux portant sur le dénommé Vernant. Cette fiche avait certainement été demandée par le rectorat ou la préfecture de Clermont dans les circonstances suivantes : pendant les vacances de Noël 1940, mon frère et Elena, sa femme, se rendirent à Paris sans autorisation pour y régler certaines affaires. Au retour, ils furent arrêtés à la ligne de démarcation et retenus assez longtemps pour ne pas pouvoir être rentrés à Clermont à la date de reprise des cours, début janvier. Le lycée de Clermont est donc demeuré une semaine entière sans nouvelles de l’un de ses professeurs de philosophie.

Jacques avait pour collègue à cette époque Pierre Boutang. Un des élèves de celui-ci vint trouver mon frère à la sortie de son cours, quand il fut revenu, pour le mettre en garde. En pleine classe, devant ses élèves, Boutang avait vitupéré contre le laxisme des autorités, qui permettaient à quelqu’un comme le professeur d’à côté d’aller à Paris prendre les consignes de Londres ou de Moscou, au lieu de remplir ses obligations d’enseignement. De fait, Jacques, qui s’était expliqué sur les raisons de son absence avec son proviseur, fut convoqué à la préfecture. Il eut la chance d’y tomber sur un ancien copain du Quartier latin qu’il avait connu en 1930 dans une organisation d’étudiants de gauche, la LAURS, Ligue d’action universitaire républicaine et socialiste. Cet ami se trouvait en poste auprès du préfet de Clermont. Il lui confirma que son absence avait bien provoqué une lettre de protestation, mais qu’elle n’aurait pas de suite. Elle en eut une petite, semble-t-il, en l’espèce, cette fiche que les Renseignements généraux de Paris ont expédiée à Clermont, à la demande évidemment d’un des services, académique ou préfectoral, de la ville, fiche qui se retrouve aujourd’hui par erreur, puisqu’elle concerne mon frère, dans mon dossier.

Qu’y a-t-il sur cette fiche ? Un portait intellectuel et politique du sieur Vernant. Qualifié de brillant normalien (complètement faux : ni mon frère ni moi n’avons été élèves ni même candidats à l’École normale), il est présenté comme un militant communiste convaincu et actif. Or mon frère, bien qu’ancré à gauche, n’a jamais été communiste ni militant politique. La fiche fait mention aussi d’édition et de diffusion de journaux. Sur ce point, je me suis demandé si un troisième Vernant, mon oncle Pierre, n’est pas venu, dans la tête du policier, se mélanger les pieds avec ses deux neveux. Mon grand-père Adolphe avait fondé à Provins, à la fin du XIXe siècle, un journal « républicain », Le Briard. À la mort d’Adolphe, mon père Jean en prit la direction, jusqu’à sa mort au front, en 1915, comme sergent d’infanterie. Après la guerre, Le Briard passe en d’autres mains. Mais, à la fin des années trente, mon oncle Pierre, frère cadet de Jean, reprend la direction du journal, et c’est dans Le Briard que mon frère, au moment de la signature du pacte germano-soviétique, publie un article pour le dénoncer vigoureusement. En dehors de ce texte, il n’a exercé aucune activité journalistique, pas plus que moi.

Mais c’est à la fin de la fiche que la lumière se fait dans mon esprit. « Marié à une juive russe. » Ainsi se termine, en une conclusion qui tombe comme le couperet de la guillotine, le rapport policier concernant Vernant. Or ce n’est pas mon frère, c’est moi qui suis marié à une femme d’origine russe (née à Riazan), de famille juive sans religion et, au moment où la fiche est rédigée, de nationalité française. Tout s’éclaire. Quand Clermont s’adresse à Paris pour savoir qui est ce Vernant, professeur de philosophie au lycée, absent pendant huit jours à la rentrée du deuxième trimestre, les Renseignements généraux se hâtent de leur envoyer la seule fiche dont ils disposent à ce nom et qui concerne le jeune Vernant, étudiant communiste, militant ouvertement au Quartier latin, c’est-à-dire moi.

Cette note est heureusement restée sans conséquence pour mon frère. Sans conséquence ou presque. Quand, à la fin de l’année scolaire 1940-1941, invoquant la santé de sa femme qui supporte mal l’hiver rigoureux de Clermont, mon frère demande à être muté en Afrique du Nord, on lui oppose un refus, à la suite d’une autre note administrative soulignant qu’il n’offre pas les garanties politiques requises. Et cette nouvelle note, fondée sur la confusion qu’avait faite les Renseignements généraux entre mon frère et moi, par une nouvelle confusion entre les deux Vernant, vint finalement échouer dans mon propre dossier. Il faut croire qu’une grâce providentielle veut que, dans les documents administratifs, les erreurs s’annulent quand elles se redoublent. Mais, pour démêler le vrai du faux dans ce fatras de textes officiels, il faut avoir été soi-même le témoin vivant des faits dont ils sont censés offrir par écrit le procès-verbal le plus exact et objectif.

UN FAUX AUTHENTIQUE

Une autre histoire, plus dramatique mais aussi cocasse et qui mène à des réflexions analogues sur « ce qui s’est réellement passé » en ces temps lointains de la Résistance, me vient en mémoire.

Le matin du 19 octobre 1943, à la suite de hasards malheureux, la police de Vichy réussit à installer une souricière dans un local où l’état-major de l’Armée secrète avait établi sa base. Tour à tour furent arrêtés, sitôt la porte franchie, deux jeunes femmes, Jeanne Modigliani et Hélène, une secrétaire, et trois hommes, Rossi, Boigey, Victor Leduc, tous trois membres de la direction militaire de la Résistance pour la Région dite R4 (les neuf départements du Sud-Ouest). Les documents saisis sur place ne laissaient aucun doute sur les formes d’organisation de l’Armée secrète, son rôle, ses objectifs, et sur les responsabilités qu’y assumait chacun des suspects. Victor Leduc était arrivé le dernier. Sur le palier, il eut le sentiment que quelque chose clochait. Il fit demi-tour pour redescendre l’escalier quand les policiers lui tombèrent dessus. Il se battit si violemment pour se libérer que ses agresseurs durent l’assommer à coups de chaise. Blessé à la tête, transporté à l’hôpital La Grave, il en profita pour simuler, au cours des interrogatoires, une amnésie complète : il ne se souvenait de rien, ni de son nom, ni de son domicile, ni de son métier, ni de ce qu’il faisait là où on l’avait pris.

Leduc, de son vrai nom Netschein, était professeur de philosophie. Chassé de son poste par les lois raciales de Vichy, il était venu me rejoindre à Toulouse pour y organiser avec moi la Résistance armée. Il y travaillait, si je puis dire, à plein temps, sans autre activité que les tâches clandestines. Au moment de son arrestation, il dirigeait, à l’échelle régionale, l’action directe, où il faisait preuve, par un habile dosage de prudence et d’audace, d’une grande efficacité.

Leduc disposait de ce qu’on appelait, allez savoir pourquoi, tantôt une vraie fausse, tantôt une fausse vraie carte d’identité. Le document correspondait à une personne réelle, vivante, dont le nom, la date et le lieu de naissance étaient exacts. Tout y était donc vrai, sauf la photo et le titulaire du document. Je crois que Leduc avait emprunté à son beau-frère, Grandgirard, une identité impeccable et que la police ne la mit pas en doute. Sans attendre, quelques jours après l’arrestation, nous avons tenté un coup de main sur l’hôpital pour libérer Leduc. Ce fut un échec.

Rivier (Rousselier), chef régional de R4 pour l’Armée secrète, qui avait eu comme moi la chance d’échapper au traquenard, fit savoir au préfet régional, Cheneaux de Leyritz, que, s’il livrait aux Allemands le dossier de l’Armée secrète et les responsables arrêtés, il serait condamné à mort par Londres et exécuté par nos soins. De fait, en dépit des complicités que la Gestapo s’était assurées auprès de certains éléments de la police toulousaine, rien ne transpira de l’affaire, qui resta strictement aux mains des autorités de Vichy.

Rossi, Boigey et, dès qu’il fut en état de quitter l’hôpital, Leduc furent d’abord emprisonnés à la centrale d’Eysse puis à la citadelle de Sisteron. Par mesure de sécurité, Vichy avait transformé Sisteron en camp retranché : 1200 gendarmes y montaient la garde, la zone avait été décrétée interdite, nécessitant pour y entrer et pour y circuler un laissez-passer spécial. Comment faire évader nos camarades et leur permettre de reprendre leur place là où on avait besoin d’eux ? Un coup de main était impossible. Mais nous avions à Toulouse une antenne policière très active que nous appelions, par plaisanterie, la « bande des Corses » : Simoni, Danesi, Poggioli. Avec l’appui du réseau Ajax, dont ils faisaient partie, un projet fut mis au point, farfelu à première vue, mais qui se révéla à l’usage merveilleusement efficace : agir en douce, et en douceur, pour libérer les prisonniers en toute légalité sans que Vichy ne se doute de rien.

Pour libérer un prisonnier, le ministre de l’Intérieur, s’il avait une raison particulière de le faire, envoyait au préfet du département où était localisée la prison un télégramme officiel ordonnant la mise en liberté immédiate. Le réseau Ajax disposait de plusieurs exemplaires authentiques de ce télégramme : il suffisait de les compléter en y inscrivant les noms souhaités.

Bien entendu, le préfet devait s’assurer qu’il n’y avait pas d’erreur. La confirmation devait lui parvenir sous forme d’un texte imprimé réglementaire que nous ne possédions pas, mais que l’imprimeur Lion, rue du Rempart-Saint-Étienne à Toulouse, se fit un plaisir de fabriquer pour nous à l’identique. En possession des deux pièces – télégramme officiel et confirmation réglementaire –, nous devions encore en user de telle façon que l’apparence de vérité soit respectée d’un bout à l’autre de la manœuvre. Cela n’était pas très facile. Il fallait que le télégramme soit déposé à la préfecture, au moment et au jour voulus, la veille du dimanche, un samedi soir, au dernier courrier, assez tôt pour que l’ordre de libération soit transmis au directeur de la prison, assez tard pour qu’on ne risque pas un échange de conversation téléphonique avec Vichy.

Déguisé en postier, J. Arhex5, qui travaillait en étroite liaison avec Leduc et qui s’était rendu à Digne où Rivier était venu le retrouver, se chargea de l’opération. Il fit en sorte que le télégramme soit remis en main propre au préfet. Aussitôt, il fonça à Sisteron pour prévenir les prisonniers en utilisant, avec son accord, la voiture d’un médecin de Digne qui possédait un laissez-passer pour la zone interdite. Dans le même temps, Simoni se rendait à Vichy d’où il expédiait, daté du même jour que le télégramme, l’imprimé de confirmation.

Le dimanche, les prisonniers étaient libres et décampaient sur-le-champ. Le lundi matin, le préfet était tout à fait rassuré : tout était en règle, il n’y avait pas, il ne pouvait pas y avoir d’évasion de la citadelle de Sisteron.

Le coup avait si bien réussi qu’il fut répété à plusieurs reprises. Pour Jeanne et Hélène d’abord, puis pour d’autres résistants dont certains ne comprirent qu’après coup ce qui leur était arrivé.

Les trois évadés de Sisteron quittèrent la région de Toulouse et plongèrent ailleurs pour continuer le travail clandestin. Rossi fut arrêté à Marseille par les Allemands et fusillé. Boigey et Leduc s’en sortirent.

La guerre finie, Leduc, après bien des tribulations dont lui-même fit le récit dans un livre autobiographique6, perdit son travail de permanent au Parti communiste et reprit un poste d’enseignant. C’est alors, bien des années après Sisteron, qu’il pensa à faire reconnaître officiellement son statut de résistant, de prisonnier évadé, ce dont il ne s’était jamais soucié auparavant en dépit des avantages que cela pouvait comporter. Il adressa donc une demande aux autorités compétentes. La réponse de l’administration ne se fit pas attendre. Refus tranchant : il ne s’était pas évadé, il avait été libéré par décision spéciale du ministre de l’Intérieur, son cas relevait plutôt, sinon d’un comité d’épuration, au moins d’une commission d’enquête. Prévenu par Leduc, je crus qu’une simple lettre, que j’écrirais, confirmant que c’était sur ordre de la Résistance qu’il avait été libéré, suffirait. Rien à faire. Les archives étaient là, formelles, avec le télégramme ministériel et la lettre officielle de confirmation.

Les documents étaient irréfutables. Entre eux et l’événement, aux yeux de l’administration, aucune distance. L’événement collait aux documents, ou plutôt ils ne faisaient qu’un, puisque le fait – la mise en liberté – était l’immédiate conséquence du document – l’ordre de libération. L’authenticité du document entraînait la réalité d’une libération accordée par faveur ministérielle. Il fallut pour convaincre les autorités mobiliser la mémoire de tous ceux qui avaient joué un rôle majeur dans l’opération.

Mis en récit, jusque dans les moindres détails (un vrai roman !), leur témoignage tira sa force de conviction de ce qu’il fit apparaître le nœud de l’affaire : toute l’opération consistait à mettre au point, sans faille, les moyens de fabriquer une authentique décision de Vichy dont personne, en dehors des acteurs eux-mêmes, ne pouvait suspecter la validité.

Le télégramme n’était pas un faux. Il ne pouvait pas l’être sans que l’on prenne le risque de voir démasqué son caractère frauduleux. Il était, il reste un document authentique. Mais il faut savoir d’expérience, pour les avoir soi-même vécus, comment les événements se sont déroulés, pour que ce document livre son secret et apparaisse pour ce qu’il est : à la fois authentique et faux, authentiquement faux.

Tant qu’on le prend en lui-même comme un fait brut, décisif, il ment. Quand on s’interroge sur ce qu’il cache, c’est-à-dire sur la façon dont, derrière son apparence lisse, le document dissimule la série des actes humains orientés qui l’ont construit, fabriqué pour réaliser un projet, c’est alors et alors seulement qu’il jette un peu de lumière sur un moment de l’histoire de la Résistance.

L’affaire Aubrac

Venons-en sur la lancée à ce qu’on a appelé l’« affaire Aubrac ». De fait, on peut bien parler d’affaire en raison de la place que l’événement a occupée pendant des semaines dans la presse et dans les médias, d’affaire aussi par la violence des réactions qu’il a suscitées, par les failles qu’il a révélées chez les historiens comme dans l’opinion publique, concernant le couple Aubrac, l’arrestation de Jean Moulin et, plus généralement, l’histoire de la Résistance.

Au départ, un méchant livre, mal fait et malfaisant. L’auteur, le journaliste Gérard Chauvy7, pensait pouvoir profiter du regain de célébrité qu’avait valu à Lucie Aubrac le succès du film portant son nom pour réaliser un scoop éditorial en publiant les résultats d’une prétendue nouvelle enquête propre à ruiner la « légende » de ce couple de grands résistants. Pour jeter le doute sur leur intégrité, en allant jusqu’à suggérer qu’ils n’étaient peut-être pas étrangers à l’arrestation de Jean Moulin, Chauvy s’appuyait sur un prétendu « testament de Barbie », document que le chef de la Gestapo lyonnaise aurait été bien incapable d’écrire, mais dont son avocat, Jacques Vergès, se substituant à lui pour prendre la plume, avait soigneusement peaufiné la rédaction de façon à mettre en cause Raymond Aubrac. Vergès avait sauté sur l’occasion que lui offrait le procès médiatisé de son client gestapiste pour cracher son venin, et, comme on jette après la bataille une dernière bombe derrière soi, satisfaire à travers ce pseudo-testament sa haine viscérale des Aubrac et de tout ce qu’ils représentent.

Les Aubrac avaient attaqué l’ouvrage de Chauvy en diffamation. Mais, sans attendre les résultats d’un procès, qui leur fut du reste entièrement favorable et qui réfuta point par point les accusations, ils souhaitaient en être publiquement lavés par un collège d’historiens reconnus comme spécialistes des années quarante. Le journal Libération se chargea de piloter l’opération. Le 17 mai 1997, il organisa à son siège une table ronde réunissant pour toute la journée, autour des Aubrac – ou plutôt, face aux Aubrac –, huit historiens8, dont certains connaissaient la Résistance pour y avoir participé, les autres, plus jeunes, pour en avoir fait leur objet d’études privilégié. Le 9 juillet, Libération publie en édition spéciale sous le titre « Les Aubrac et les historiens. Le débat » un épais fascicule de 24 pages présentant les minutes de cette longue séance d’échanges et de discussions.

La conclusion signée par Serge July en dernière page entendait marquer l’importance de l’événement et en dégager la signification. Pour démêler le vrai du faux dans l’écheveau embrouillé des événements de 1943, le public aurait disposé désormais comme d’un nouveau livre de la Méthode. Il avait en mains, comme l’annonçait le titre de cette conclusion, « La leçon d’histoire ». L’affaire Aubrac était lancée.

Il ne fallut pas longtemps pour que ce bel appareil de célébration des vertus de la science historique se disloque. Deux jours plus tard, dans Le Monde daté du 12 juillet, premier boulet. Dans une tribune libre – « Les historiens et les Aubrac : une question de trop » –, l’historien Antoine Prost tient à exprimer publiquement son désaccord et son indignation. Son désaccord : pour lui, le « débat » entre les Aubrac et les historiens relevait plus du coup médiatique que de la recherche historique. L’entreprise, en raison même des conditions dans lesquelles la table ronde avait été organisée, ne pouvait manquer de dérailler ; et les dérapages, qui s’étaient produits dans son déroulement, ne relevaient pas du hasard : ils étaient en quelque sorte inscrits par avance dans la logique du dispositif. De fait, si dans la matinée, par un travail d’enquête commun entre historiens et témoins, certains points qui faisaient problème avaient pu être élucidés, la séance de l’après-midi dégénéra très vite en un règlement de comptes haineux au cours duquel les « historiens », ou certains d’entre eux, se comportèrent en juges, mandatés pour décider souverainement du vrai et du faux, et où les témoins furent traités en suspects, pour ne pas dire en inculpés, sommés de répondre à des accusations entièrement gratuites puisque dénuées de la moindre preuve. Un seul exemple qu’épingle Antoine Prost, et dont le caractère manifestement scandaleux justifie son indignation : l’imputation faite à Lucie Aubrac d’être responsable de l’arrestation, de la déportation et de la mort de ses deux beaux-parents.

Ce jour-là et à ce moment, souligne Prost, dans cette salle du journal, « la ligne jaune a été franchie ». La ligne qui délimite l’espace où l’historien doit se situer et se maintenir s’il veut que sa voix résonne comme celle de l’enquêteur désintéressé à la recherche de « ce qui s’est réellement passé ». Quand est effacée cette frontière, qui définit dans son exercice le statut de l’historien, il n’y a plus d’histoire, ni d’historiens en tant que tels, mais seulement des individus privés avec leurs passions ordinaires. Le débat reste alors au niveau d’une controverse journalistique et ne relève plus de la science.

Une seconde salve, tirée quelques jours plus tard, envoya à terre ce qui restait de l’édifice. Un collectif de onze historiens9 – toute une génération de chercheurs travaillant sur le temps présent – fit paraître le 25 juillet dans Libération, sous le titre « Déplorable leçon d’histoire », un texte qui récusait la validité du débat en affirmant que cette table ronde était « tout le contraire d’une leçon d’histoire ». La seule leçon à en tirer c’est qu’à travers tous ses défauts on voyait mieux ce qu’il ne faut pas faire pour penser, parler, se comporter en historien.

RIVALITÉ ET SUSPICION

En ce qui me concerne, j’avais assisté à cette table ronde à la demande des Aubrac. Spécialiste de la Grèce ancienne, ma présence à côté des historiens du monde contemporain pouvait paraître déplacée. Mais, outre la vieille amitié qui nous liait – je connaissais Lucie Aubrac dès le début des années trente –, le fait qu’avant de devenir helléniste j’avais dans ma jeunesse intensément vécu la Résistance, en proximité avec les Aubrac, justifiait ma participation.

Au départ, j’avais été surpris par la façon dont le débat était organisé et, quelques heures plus tard, un peu scandalisé – pas assez, me semble-t-il aujourd’hui – par la tournure qu’il avait fini par prendre. Mais, sur le moment, je ne compris pas les raisons de ce dérapage ni la nature des enjeux qui avaient orienté fâcheusement la discussion. Je m’étais contenté, en introduction puis en conclusion, de formuler mon étonnement et mes réserves10.

Je m’étais bien entendu réjoui des critiques et des désaveux formels qui s’étaient publiquement exprimés. Mais de mon côté, dès le 21 juillet, je reçus d’un homme que j’admirais, et qui représentait pour moi, par ses qualités intellectuelles, la rigueur de sa démarche et ses qualités morales, le modèle de l’historien, une lettre qui m’a d’autant plus frappé que je n’avais jamais correspondu avec lui :

Ce qui m’a choqué comme tant d’autres – m’écrivait Édouard Will11 –, c’est que des historiens se soient instaurés en inquisition à l’égard de survivants d’une époque dont ils ont fait leur fonds de commerce, en refusant à ces survivants le droit à l’erreur, à la perte de mémoire (je l’expérimente sur moi-même pour cette même époque), voire éventuellement au silence volontaire, qui peut dissimuler bien d’autres choses que de la trahison.

Vos remarques sur les historiens « corps missionnaires » de la Vérité, « gardiens d’un champ de recherche » (d’enquête) qu’ils se réservent, où ils se pensent investis d’un magistère qu’ils transforment en magistrature, etc., dépassent d’ailleurs le cas présent. J’observe cette tendance dans d’autres exemples d’histoire du temps présent et même de temps plus lointains.

Que penser aujourd’hui de cette affaire ou, pour reprendre l’expression utilisée par Édouard Will dans un autre passage de sa missive, quelle leçon tirer de « cette pénible publication » ? J’aurais tendance à dire que ce ne sont pas les Aubrac qui sont en question. À leur sujet tout apparaît clair. Sur les deux points essentiels qui les concernaient, l’accord a été unanime. Raymond n’est en rien responsable de l’arrestation de Jean Moulin ; pour libérer son mari et d’autres résistants emprisonnés, Lucie a bien organisé l’attaque du fourgon allemand qui les transportait et participé en personne à ce coup de main audacieux et couronné de succès.

Alors de quoi s’agit-il ? D’histoire précisément, et en particulier de l’histoire d’événements encore proches, encore chauds pourrait-on dire. Que sur ce point, contrairement à l’interprétation qui en a été le plus souvent donnée, il ne s’agisse pas d’un conflit de méthode entre ceux qui valoriseraient le témoignage des acteurs, avec leurs souvenirs personnels, et ceux qui tiendraient compte exclusivement des documents écrits, je le reconnais volontiers. À des nuances près – encore que parfois très marquées –, les historiens du présent s’accordent dans leur ensemble pour penser que, s’il existe des témoins vivants, il est nécessaire de les entendre. Tout le problème est de savoir dans quelles conditions et sous quelle forme l’écoute des témoins doit être menée pour constituer une source valable d’information historique.

L’affaire Aubrac se présente à cet égard comme un véritable contre-exemple. Elle a joué le rôle d’un révélateur. En disposant, en un face-à-face spectaculaire, et comme sous les yeux du public, d’un côté les historiens, de l’autre les Aubrac – les témoins –, la mise en scène conduisait chacun des protagonistes à jouer son rôle, à endosser un personnage, à se montrer le meilleur dans sa partie, les historiens se prétendant, dans leur exigence proclamée de vérité, plus savants sur les affaires débattues que ceux qui y avaient été directement mêlés. Quand un avocat plaide au tribunal, quand un professeur prend la parole à une soutenance de thèse, ils entendent bien, face à l’inculpé, au candidat, à leurs confrères, au public, apporter la preuve de leur compétence exceptionnelle, de leur supériorité dans le domaine du savoir. De la même façon, au cours du débat journalistique, les protagonistes ne pouvaient échapper à la tentation d’y figurer à leur avantage et de s’y montrer les meilleurs dans cet exercice où la rivalité, entre eux et avec les Aubrac, les entraînait à pousser toujours plus loin la logique du questionnement, de la mise en doute, de la suspicion.

Encore faut-il noter l’existence, dans le cadre judiciaire ou universitaire, de règles professionnelles qui freinent les éventuels débordements d’agressivité. Le seul frein, au cours du débat de Libération, tenait aux assurances d’amitié et d’admiration qui furent généreusement prodiguées au couple Aubrac, mais dont on devait découvrir avec stupeur, au cours de l’après-midi, qu’elles s’associaient chez certains à d’autres sentiments, plus forts, qu’elles masquaient en réalité un fond très puissant d’hostilité, de méfiance, de jalousie.

UNE ÉTRANGE LEÇON D’HISTOIRE

Dans la vie sociale, l’historien n’est pas nulle part. Il a une place fixée dans le réseau d’institutions qui conditionnent l’exercice de son métier. Il existe donc un lieu d’où il parle quand il s’exprime ès qualités, en tant qu’historien. Quand il sort de ce lieu, il a le droit, comme tout un chacun, d’affirmer ses sympathies et ses antipathies, de proclamer ses amours et ses haines. Mais, dans le silence de son bureau et des bibliothèques, dans les séminaires qu’il anime, aux archives qu’il dépouille ou dans les colloques et congrès scientifiques auxquels il participe, il se doit de faire autre chose et de tenir impérativement à l’écart ce qui relève de ses préférences ou détestations personnelles.

Ce n’est pas facile. Même quand il s’agit d’époques aussi lointaines que la Grèce ancienne, le regard de l’historien, son questionnement sur le passé sont toujours ceux d’un homme du temps présent, avec sa culture, ses formes de pensée et de sensibilité, son échelle de valeurs. Si les antiquisants, depuis un quart de siècle, ont eu tendance à focaliser davantage leurs recherches sur certains aspects de la vie des cités négligés auparavant – un des points aveugles de l’histoire ancienne –, par exemple le statut des femmes, le jeu masculin/féminin sur les différents plans de l’existence collective, c’est bien entendu en raison du développement actuel du mouvement féministe et des mutations qu’il a entraînées. L’historien n’ignore pas que le cours de sa discipline est en partie conditionné, dans ses orientations, par des problèmes que le présent a fait surgir, mais cette conscience de sa dépendance à l’égard de son temps et de sa propre société le met en garde contre les dangers de l’anachronisme. Dans le mouvement même qui le porte à aller voir ce qu’il en est du féminin chez les Grecs, il évite soigneusement de projeter sur l’Antiquité, comme si cela allait de soi, tout ce que les temps modernes ont élaboré à ce sujet. Une militante féministe, qui lit le mythe de Pandora chez Hésiode, s’indigne, accuse, brandit le vieux texte comme une arme dans son combat d’aujourd’hui. L’historien essaie de comprendre. Il s’efforce de dégager le sens du récit en le situant dans son contexte. C’est-à-dire, en se plaçant lui-même dans la perspective d’un passé où, ni sur le plan des institutions ni par rapport au cadre intellectuel et à la psychologie commune, le statut de la femme n’était ce qu’il est aujourd’hui.

Il prend donc de la distance, il s’éloigne de son objet. Entre le présent qu’il vit et le passé qu’il étudie, il reconnaît une coupure, un écart, une frontière. Il les croise dans le cheminement qui le conduit d’aujourd’hui à hier, du même à l’autre, de l’identique au différent, du fixe au changeant, de l’humain universel à la singularité de chaque culture. Dans son travail d’enquête, il lui faut nécessairement franchir ces frontières, dans les deux sens, en un constant aller-retour, qu’il s’efforce de contrôler, du présent au passé, du passé au présent, pour les rendre l’un par l’autre, dans leurs contrastes et leurs similitudes, plus intelligibles. Cette traversée des frontières ne prétend pas les effacer ; elle les conforte au contraire en y reconnaissant la condition majeure, pour l’historien, de son indispensable détachement.

Cette question des frontières est au cœur de l’affaire Aubrac car, au long du débat, toutes ont été affreusement brouillées. En premier lieu, nous l’avons vu, a été franchie cette « ligne jaune » qui délimite le lieu d’où parle l’historien. Quand on le transporte sur les tréteaux d’un grand journal, ou d’un studio de télévision, il n’est plus où il se doit et c’est en lui un autre que l’historien qui prend la parole en son nom. Cette confusion des rôles, qu’il est arrivé à chacun de nous d’être invité à jouer, a posé aux historiens, en dehors de l’affaire Aubrac, un cas de conscience qui les a divisés. Au cours des derniers grands procès liés à Vichy, à la collaboration, à la déportation et à la mort de milliers de victimes, la justice a sollicité le concours des historiens travaillant sur ces questions. Les magistrats souhaitaient leur présence à la barre pour qu’ils y déposent publiquement sur les faits que l’accusation imputait aux inculpés. Certains historiens ont accepté, d’autres non. À quel titre, ont observé ces derniers, pouvaient-ils ou devaient-ils parler dans une cour de justice ? Comme témoins ? L’histoire des notions de témoin et de témoignage est complexe, comme l’a montré en particulier François Hartog12. Mais, pour prendre les choses aujourd’hui, le témoin en justice est celui qui a assisté aux événements et qui, sur la foi du serment, rapporte fidèlement ce qu’il a vu et entendu. Ni plus ni moins. Le rôle de l’historien est tout autre. Il n’était pas là au moment des faits, il ne les connaît pas et ne peut pas en parler à la façon d’un témoin. Intervient-il alors comme expert ? Mais expert en quoi ? La justice a recours à des experts dans des domaines précis et sur des points très définis. Elle fait appel à un graphologue pour établir si un écrit est bien authentique, de quelle main il a été rédigé, s’il n’a pas été falsifié. Elle convoque des psychologues et des psychiatres, à titre d’experts, pour évaluer le degré de responsabilité ou d’irresponsabilité d’un criminel. Comme expert autant que comme témoin, l’historien est hors jeu. Il ne peut qu’éclairer la cour sur le contexte général des événements incriminés ou sur certains aspects des décisions prises par les inculpés, avec leurs conséquences. Il n’est pas sûr que ce soit son rôle, et il y aurait sans doute avantage à ce qu’il évite tout ce qui pourrait l’assimiler à un auxiliaire de justice et ne soit pas tenté de se prendre lui-même, dans l’exercice d’un prétendu magistère – pour reprendre les mots d’Édouard Will –, comme détenteur, face aux témoins ou au besoin contre eux, du seul savoir authentique, acquittant ou condamnant souverainement, au nom de la Vérité. Mais, bien plus qu’aux assises, l’historien est déplacé sous les feux de la rampe ; passe encore pour la salle d’audience, on peut en discuter, par contre il doit sans aucun doute fuir tout ce qui relève de l’audiomètre des médias. C’est la condition sine qua non pour éviter que ne se répète le sinistre scénario du « débat » avec les Aubrac.

Une autre frontière s’est trouvée franchie. Entre passé et présent, quand il s’agit de Vichy et de la Résistance, la ligne de démarcation est encore floue et poreuse. On a pu définir ces années noires comme « un passé qui ne passe pas13 », un passé donc qui, quoi qu’on fasse, reste en quelque façon présent dans les enjeux politiques, dans la vie sociale et en chacun de nous.

Les deux historiens qui se sont montrés les plus agressifs envers les Aubrac au moment où la logique de l’affrontement avait atteint un tel degré de violence que les débats – et certains de ceux qui y participaient – étaient devenus incontrôlables, ces deux historiens avaient l’un et l’autre, avec des responsabilités très différentes, participé personnellement à la Résistance. En eux, l’historien et le témoin se côtoyaient, ce qui, au lieu de les rapprocher des Aubrac et de faciliter le dialogue, semble bien avoir aggravé les griefs et l’incompréhension.

Daniel Cordier a joué un rôle majeur comme secrétaire de Jean Moulin, dont il a partagé l’action clandestine, avec ses épreuves et ses risques. Après la guerre, il est devenu l’homme des archives, l’historien le plus réticent à l’égard des témoignages oraux et de la mémoire individuelle, dont il serait tenté de nier toute valeur dans la reconstruction du passé. D’où vient qu’il se soit laissé aller tout à coup à traiter les Aubrac de façon si indigne qu’elle scandaliserait de la part d’un magistrat cuisinant un présumé coupable ? Le cœur, l’esprit de l’homme sont insondables. Mais je ne peux m’empêcher de penser que l’historien des archives est aussi le témoin de ce qu’a fait et de ce qu’a été son patron ; son admiration justifiée pour celui qui incarne à ses yeux la figure modèle du résistant n’est pas, me semble-t-il, étrangère à la hargne qu’il manifeste à l’occasion à l’égard des Aubrac, comme si par l’étendue de leur renom et l’impact de leur légende ils faisaient de l’ombre à son héros.

François Bédarida, lui, a participé très jeune à la lutte clandestine dans la mouvance de la Résistance chrétienne. Son expérience, son domaine d’action sont décalés par rapport à ce qui constituait l’horizon de combat, dans le quotidien et à plus long terme, des chefs de la Résistance civile et militaire comme les Aubrac et Cordier. Cette divergence de statut explique peut-être les écarts dans l’interprétation de certains faits, le scepticisme affiché par Bédarida concernant des visites que Lucie Aubrac a pu faire à des membres de la police allemande au siège même de la Gestapo à Lyon. Quand il lui arrive de manifester hostilité et rancœur à l’égard des Aubrac, sans doute a-t-il le sentiment de parler au nom de la « piétaille » des résistants, de tous ces hommes et femmes qui, anonymes dans le combat, le sont restés après la victoire, comme si le renom des grands risquait, à ses yeux, d’effacer le courage, le dévouement, l’héroïsme dont il a été témoin chez ceux qu’on ne pourrait nommer le « tout-venant » de la Résistance qu’en oubliant qu’il ne pouvait y avoir dans la Résistance de tout-venant, mais seulement, quel que soit leur poste, des êtres à part, des individus exceptionnels par leur choix de tout risquer et de combattre.

Dans le cas de ces deux historiens, mon interprétation de leur violente agressivité contre deux témoins, engagés avec eux dans le même combat, repose sur des impressions personnelles, sans rien d’assuré. Il en va autrement, me semble-t-il, des deux raisons qui expliquent que le débat ait été faussé et qu’il se soit terminé de façon si pénible. La première est d’ordre professionnel. La mise en scène a contribué à présenter, face aux Aubrac, un ensemble de personnes, très diverses, mais qu’unifiait en un bloc leur métier d’historien – d’historien précisément de cette période où les Aubrac avaient joué un rôle important et dont leur témoignage, oral et écrit, représentait pour beaucoup de gens la relation exacte de ce qui s’était passé. Or, pour les historiens, cette relation était leur affaire ; elle supposait, pour être objective, un travail d’élucidation critique que seuls les spécialistes formés à ce métier étaient susceptibles de mener à bien.