11

Reconstruction et modernisation

Dès 1946 les pouvoirs publics ont les moyens de mettre en marche, à travers la reconstruction, une « économie concertée » : le secteur public leur permet d’organiser la bataille de la productivité et de l’investissement ; les transferts par la Sécurité sociale garantissent au travail une meilleure part du revenu national ; l’encadrement des professions assure une discipline collective que la hausse des prix et la médiocrité du pouvoir d’achat dégradent pourtant inévitablement. Seule, croit-on, une bonne coordination d’état-major ajustera les moyens aux volontés, fera plier les intérêts particuliers et allégera les contraintes. Le Plan est né. Il hiérarchise et stimule ces ambitions en posant une rude alternative, qui dépasse l’œuvre de reconstruction : modernisation ou décadence.

Les ambitions du premier Plan.

A l’automne 1945 une minuscule équipe rassemblée par Jean Monnet reçoit l’aval discret de De Gaulle. Elle s’active, consulte, recense, puis son animateur remet le 4 décembre au général une brève note résumant ses propositions1. Le 3 janvier 1946 est créé par décret, sans que l’Assemblée ait été consultée, « un premier plan d’ensemble pour la modernisation et l’équipement économique de la métropole et des territoires d’outre-mer ». Ses missions consistent à « développer la production nationale et les échanges extérieurs, en particulier dans les domaines où la position française est la plus favorable ; accroître le rendement du travail ; assurer le plein-emploi de la main-d’œuvre ; élever le niveau de vie de la population et améliorer les conditions de l’habitat et de la vie collective ». Monnet, nommé commissaire au Plan, flanqué d’un Conseil du Plan qui rassemble ministres et personnalités, a carte blanche pour faire des propositions d’ensemble. Délégué permanent du chef du gouvernement auprès des départements ministériels et responsable devant lui seul, « occupant un territoire jusqu’à présent sans nom ni maître », il enquête, coordonne et incite.

Dans un petit hôtel discret de la rue de Martignac il installe une équipe réduite : le Plan n’aura jamais plus de 30 chargés de mission, ses services ne sont que fonctionnels, son art consiste à mobiliser les compétences extérieures et à les aider à formuler des ambitions conformes à ses objectifs généraux. Un ingénieur des Mines qui organisa l’armement et les approvisionnements de la France Libre, Étienne Hirsch, anime les services techniques. Un universitaire brillant, ancien chef de la mission française d’achats aux États-Unis et directeur à l’Économie nationale sous Mendès France, Robert Marjolin, argumente et stimule, avant d’entamer en 1948 une carrière européenne. Un normalien philosophe converti à l’économie, Pierre Uri, se joint à eux et agite inlassablement des idées générales. Jean Vergeot, un solide statisticien de l’équipe Sauvy, aligne des rapports clairs ; Paul Delouvrier, directeur du cabinet de Pleven, est chargé d’étudier les financements ; Jean-François Gravier se préoccupe des équilibres régionaux ; Félix Gaillard dirige le cabinet. Au centre, Jean Monnet, intuitif maître d’œuvre, fait circuler un empirisme simplificateur appris depuis 1914 dans le commerce du cognac, les milieux d’affaires anglo-saxons et les institutions internationales. Spécialiste des comités alliés de répartition des ressources, commissaire à l’armement, à la reconstruction et au ravitaillement du CFLN en 1943, représentant de la France à Washington, il a très pragmatiquement mûri l’idée du Plan sur le modèle des programmes de mobilisation industrielle. Si l’on compare cette équipe aux ingénieurs « planistes » de l’avant-guerre comme Raoul Dautry ou à l’entourage de Lacoste qui rêvent de changer les règles du jeu à la faveur de la lutte contre la crise et la pénurie à coups de plans partieils, il faut convenir que ce sont les moins étatistes qui élaborent le Plan, les moins dirigistes qui organisent l’avenir.

Une des chances du Plan fut que ses experts purent manier sans crainte un outillage statistique neuf. Les comités d’organisation de Vichy avaient élaboré des projets pour l’après-guerre, son Office central de répartition des produits industriels s’était donné des moyens d’action, son Service national des statistiques avait rassemblé un énorme fichier : la gestion de la pénurie imposait de compter au plus juste, et, dès 1943, la notion de « comptabilité nationale » a émergé. L’aiguillon du Plan accélère après la guerre la victoire des comptables nationaux sur les purs statisticiens2 : la vue est plus large, l’estimation parfois hasardeuse mais toujours riche de sens. A tâtons, un raisonnement global devient possible, la prévision entre dans les habitudes, les hommes politiques s’y intéressent. Dès mars 1950 un comité d’experts coordonne les travaux sur le revenu national, relayé bientôt par le Service des études économiques et financières de la rue de Rivoli que François Bloch-Lainé, directeur du Trésor, confie à Claude Gruson : aidé par Simon Nora et Jean Serisé, ce dernier met en place la future Direction de la prévision. De leur côté, les statisticiens progressent aussi. L’INSEE, créé le 27 avril 1946, d’abord rattaché à l’Économie nationale, reprend l’œuvre du Service national des statistiques. Sous l’impulsion de Francis-Louis Closon, ancien commissaire de la République à Lille, il réalise un fichier des établissements puis se spécialise dans l’analyse de la démographie et de la consommation. Au ministère de l’Industrie, un service central arrache aux professions l’information indispensable. Tous ces efforts sont récompensés par une loi du 7 juin 1951 qui pose enfin « l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques », mais doit abandonner au CNPF un quasi-monopole dans la collecte auprès des patrons. Pas à pas, avec enthousiasme, la carence de l’information est comblée : au début des années cinquante, un plan comptable général de l’économie, élaboré par l’Institut de science économique appliquée (ISEA), est déjà opératoire.

Parallèlement, pour donner à l’économie rénovée une technologie moderne et garantir un jour l’indépendance nationale face à la puissance américaine, la recherche scientifique est relancée3. Le CNRS réorganisé le 2 novembre 1945 reçoit mission de compenser des lacunes de la recherche universitaire, de former les chercheurs et de faciliter la confrontation internationale : s’il ne parvient pas à stimuler durablement la recherche appliquée, il sauve la science française d’une lente agonie. En octobre 1945, le Commissariat à l’énergie atomique reçoit la charge d’appliquer les recherches de pointe à la défense nationale et amorce jusqu’en 1951 le programme nucléaire français. Au CNRS comme au CEA, Frédéric Joliot-Curie dirige la levée d’une jeune génération de chercheurs et arrache les premiers succès : le 15 décembre 1948, Zoé, la première pile atomique européenne, est mise en marche ; à l’été 1949 commence l’édification du centre d’études de Saclay et, en 1952, est voté le premier plan de développement de l’énergie atomique. De son côté, l’Institut national d’études démographiques, fondé en octobre 1945 et dirigé par Alfred Sauvy, scrute le renouveau démographique et analyse besoins et désirs des Français4.

Par ailleurs, le secteur public stimule une recherche appliquée encore très déficiente. L’Institut national de la recherche agronomique, définitivement organisé en mars 1946, réfléchit aux méthodes de production de masse, le Centre national d’études des télécommunications du ministère des PTT modernise les transmissions, s’intéresse déjà à l’électronique et à la télévision, l’Office national d’études et de recherches aéronautiques prépare la Caravelle, Louis Armand et Pierre Massé à la SNCF et à l’EDF rajeunissent les équipements et collaborent avec la rue de Martignac. Les résultats sont inégaux, la coordination difficile, mais l’impulsion est donnée. Enfin, promesse pour l’avenir, la formation de hauts fonctionnaires capables de perpétuer l’effort de l’après-guerre est remodelée par la création de l’École nationale d’administration le 9 octobre 1945. Fort jacobine, couvée par son parrain Michel Debré, elle vise à démocratiser le recrutement des grands corps, à unifier une administration dynamique, à former au keynésisme des grands commis qui protégeront l’État contre les faiblesses des partis. C’est dire que la politique économique y est massivement enseignée, à côté de disciplines plus générales ou plus ésotériques. Ses premières promotions n’accéderont aux postes de responsabilité qu’au cours des années cinquante, mais tous ses élèves auront alors en mémoire Mendès France détaillant les investissements, Jean Fourastié plaidant pour la croissance et Pierre Uri dissertant sur le Plan.

L’habileté de l’équipe Monnet fut surtout d’associer à la préparation du Plan tous ceux qui auront à l’appliquer. 18 « commissions de modernisation et d’équipement » ne dépassant pas 30 à 50 personnes se réunirent longuement rue de Martignac. Y siègent des patrons classiques et modernes, des syndicalistes communistes ou réformistes, des techniciens, des fonctionnaires qui doivent y oublier les rivalités de leurs services et de leurs ministères bousculés par les chevau-légers du Plan. Près d’un millier de responsables, représentatifs mais renonçant à représenter leurs intérêts corporatifs, y apprennent pour un temps à travailler ensemble, à contourner les difficultés administratives : cette rencontre de la compétence et de l’unanimité nationale donne du muscle aux épures des experts, cette concertation garantit une application sans heurts graves. Dès lors, c’est pratiquement sans débat que le Plan ainsi élaboré fut adopté définitivement par le gouvernement Blum en janvier 1947.

Son constat de départ, exprimé dans les Données statistiques sur la situation de la France au début de 1946 qu’il publie, puis dans le rapport de Pierre Uri à la Commission du bilan en septembre 1947, se résume en un mot : malthusianisme. Démographiquement, économiquement, la France a accumulé un retard dont les effets nourrissent les déséquilibres de la balance des paiements, entretiennent le bas niveau de vie et les conflits sociaux. Les « insuffisances structurelles » se manifestent par une médiocre efficience du travail, un équipement et des méthodes de production archaïques, un patronat sans dynamisme5, un appareil de distribution pléthorique, des charges administratives démesurées, un protectionnisme frileux. Certes, depuis la Libération, la France s’est remise au travail. Des objectifs sectoriels seront atteints, la reconstruction se fera, le pays retrouvera sa situation d’avant la guerre, légèrement améliorée sans doute. Le pari du Plan consiste à affirmer au contraire que la reconstruction ne sert à rien sans une modernisation qui réconciliera la France avec l’avenir. Il suffit de vouloir et de dévier une partie des objectifs de 1944. Le secteur public conservant des dimensions raisonnables, les syndicats garantissant que la productivité du travail s’accroîtra, le contrôle et l’orientation de l’État porteront davantage sur le crédit et l’investissement que sur les prix, les bienfaits de la compétition seront reconnus et les secours extérieurs recherchés. A l’égoïsme qui entretient le malthusianisme, le Plan oppose la concertation et l’incitation. Il renvoie dos à dos les libéraux et les dirigistes. Il laisse chaque acteur libre des décisions dont il a la responsabilité. Mais celle-ci lui impose de collaborer à la préparation des objectifs d’ensemble et de discuter avec d’autres partenaires du moyen le plus efficace pour les atteindre6.

Le plan Monnet fait davantage référence aux continuités qui relient les années trente aux années cinquante qu’aux ruptures volontaristes de la Libération. Il pose que, malgré l’importance du secteur nationalisé, le capitalisme privé ne connaîtra plus de reculs et que, si l’autoritarisme et l’intervention publique peuvent se justifier pour vaincre la pénurie, seule l’entente amiable entre l’État et les professions, organisée à travers les commissions du Plan, créera une économie harmonieuse. Contre le modèle soviétique, il souhaite que la France affronte sans nationalisme désuet les mouvements d’échanges mondiaux dominés par les États-Unis, qu’elle se voue à l’exportation, puisque les revenus de ses capitaux placés à l’étranger ou dans l’Union française vont fatalement se tarir : le Plan doit être constamment ajusté en fonction de la conjoncture, ses financements surveilleront le cours du dollar. Enfin, dans un pays où les questions du ravitaillement et du logement ne sont pas réglées, il favorise délibérément les équipements lourds, néglige l’analyse de la production agricole et rêve déjà d’une France modernisée capable d’exporter, de produire toujours davantage et assez bon marché pour soutenir la concurrence internationale et dominer une Europe unie7. Des mots magiques, production et productivité, équipement et modernisation, croissance et compétition, passent plus souvent dans ses directives que reconstruction et niveau de vie, inflation et consommation : volontairement distrait du quotidien, il tire argument des faiblesses passées pour promettre un meilleur avenir.

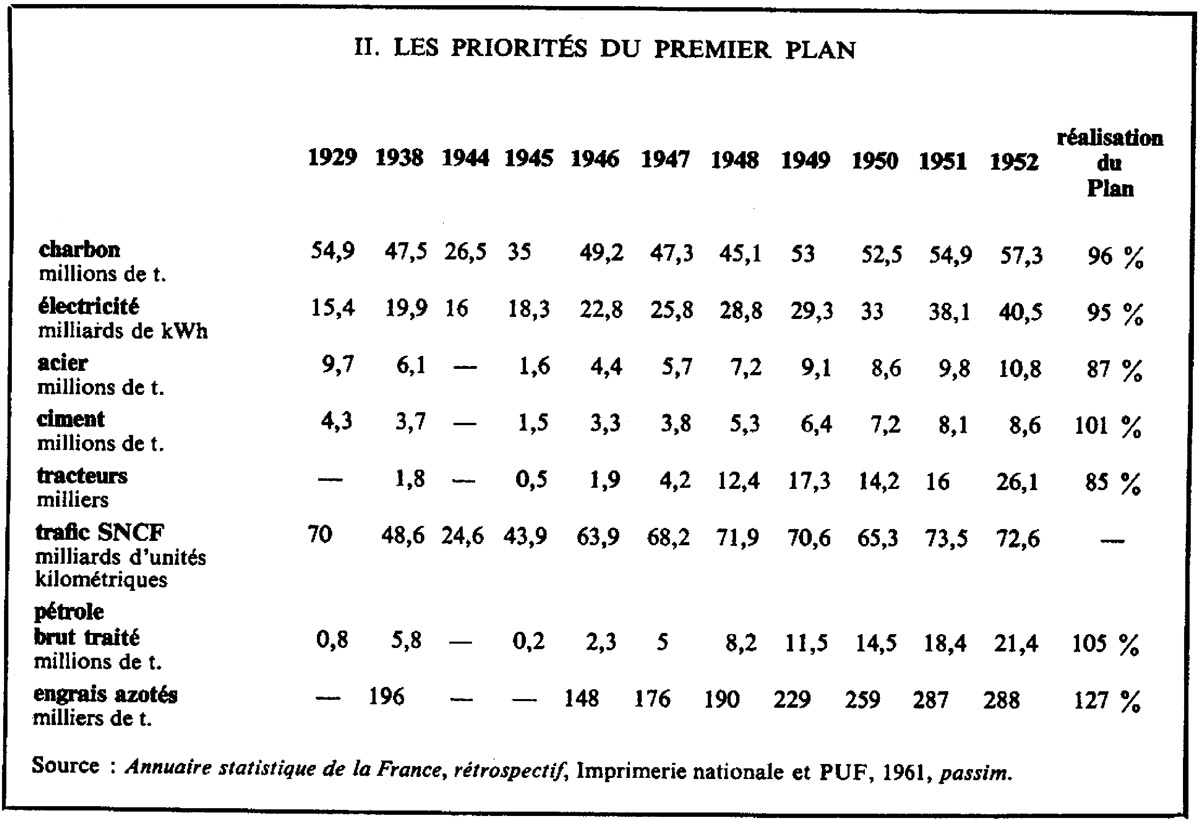

Concrètement, il sélectionne les priorités. Prévu pour quatre années, de 1947 à 1950, ajustable à tout moment, il sera de fait prolongé jusqu’en 1952 pour que sa fin corresponde à celle de l’aide Marshall. Il fixe comme objectif de produire et moderniser concurremment. Le but est de rattraper en 1949 le niveau de production de 1929 — la meilleure année de l’avant-guerre — et de le dépasser de 25 % en 1950. Il pose des conditions préalables : livraisons de charbon allemand, encouragements à l’immigration de main-d’œuvre, abaissement des coûts de production et aide financière étrangère (pour obtenir cette dernière, son plan en poche, Jean Monnet court aussitôt rejoindre Blum à Washington et négocie les crédits en mars 1947). Il donne priorité absolue au charbon (la production doit passer de 47 à 65 millions de tonnes), à l’électricité (de 23 à 37 milliards de kWh), à l’acier (de 4 à 10 millions de tonnes), au ciment, aux tracteurs et aux transports, auxquels s’adjoindront les carburants et les engrais azotés. La production, partout ailleurs, devra fortement progresser, les exportations doubler. Dans le secteur public le Plan est impératif, dans les entreprises privées le gouvernement négociera des contrats d’approvisionnement réguliers en matières premières contingentées avec les patrons qui s’engageront à respecter des normes de production et de productivité.

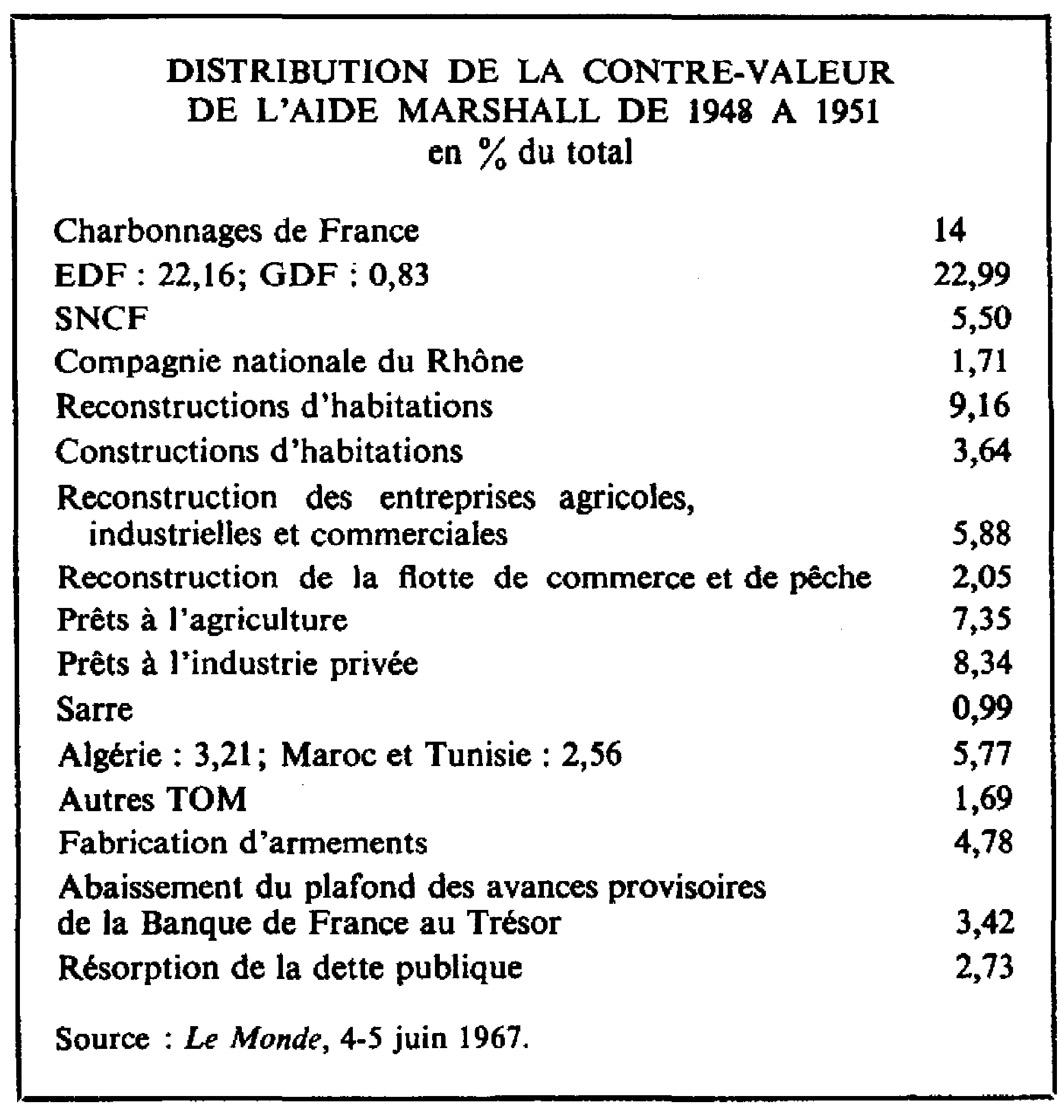

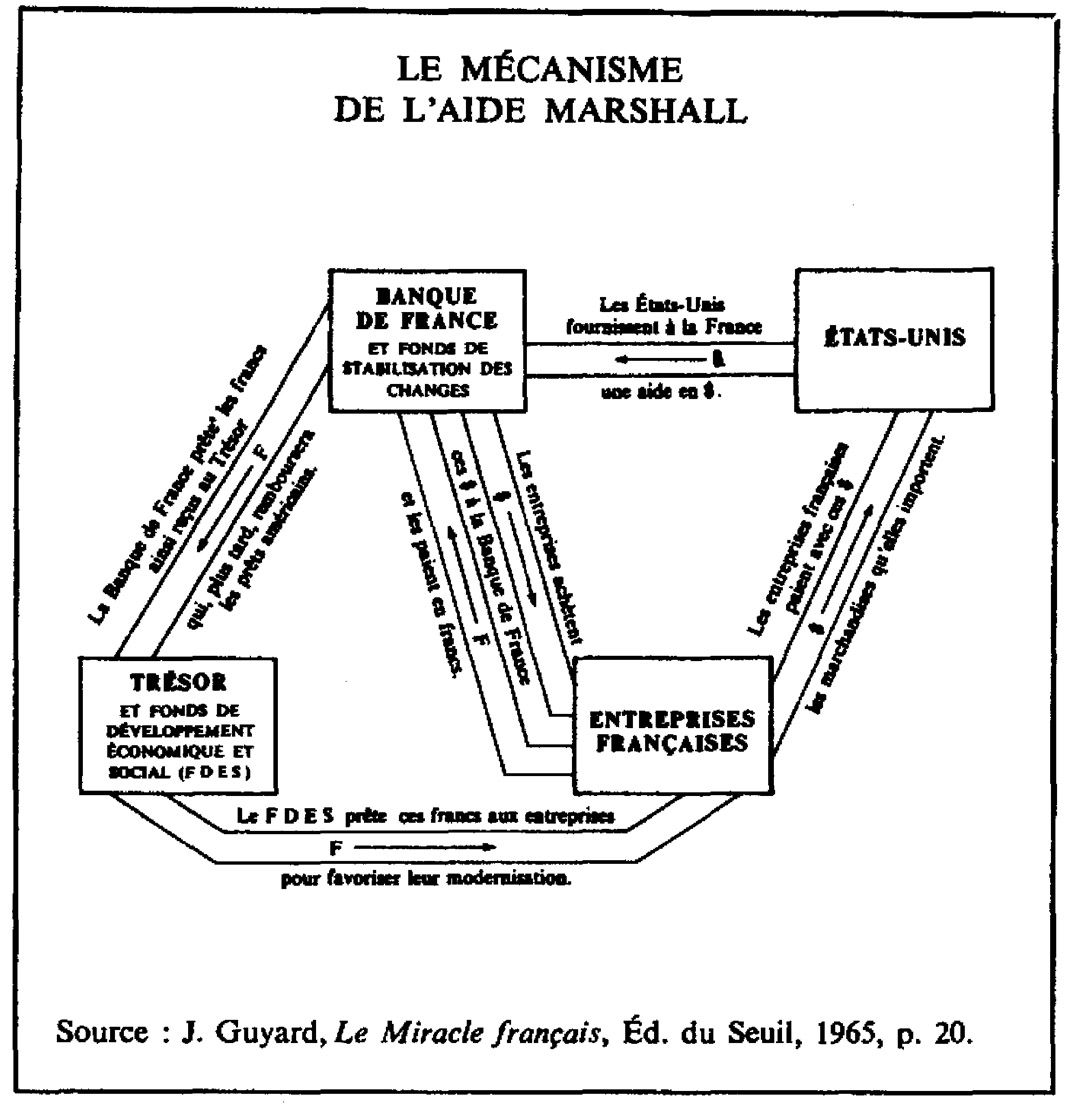

C’est au financement que le bât blesse : à l’évidence, malgré les efforts de Delouvrier, le Plan n’est pas solvable8. Car la somme globale des investissements nécessaires est énorme : le quart environ du revenu national. L’habileté de Jean Monnet consistera à contourner l’obstacle, à prouver le mouvement en marchant. Il ne manque jamais de vanter auprès des Américains les mérites de son enfant, il raisonne dans un cadre européen et atlantique, il sélectionne les meilleurs émissaires pour les missions d’achat de matière première ou d’outillage et expédie patrons, hauts fonctionnaires et experts les plus dynamiques aux États-Unis dans le cadre de missions de productivité, voyages d’étude et d’échanges. Mais le climat inflationniste de 1947 assombrit l’horizon : la « providentielle » aide Marshall, on l’a vu, intervient à temps pour sauver le Plan9. Parallèlement, l’épargne et l’autofinancement sont systématiquement favorisés, l’État supplée aux défaillances au jour le jour, multiplie les exonérations fiscales et les subventions, le Trésor exhorte les banques nationalisées à faire un effort considérable. Et l’inflation, une fois encore, multiplie à bon compte la masse monétaire. Les ressources les plus immédiatement mobilisables sont ventilées à partir de 1948 par un Fonds de modernisation et d’équipement qui tire de l’aide américaine 53 % de ses ressources en 1948, 72 % en 1949, 53 % en 1950 et 16 % en 1951, soit 48 % en moyenne. Au bilan général, il faut convenir que l’imprévoyance a payé. Bien distribuée (voir les tableaux ci-avant), la contre-valeur de l’aide américaine aide l’État à jouer le premier rôle dans l’exécution financière du Plan : il fournit 51 % des investissements en 1947, 58 % en 1948, près de 62 % en 1949 et 57 % en 1950. Sur environ 3 800 milliards investis de 1947 à 1952 (en francs de 1954), 2 000 proviennent de ressources ou de crédits des entreprises publiques ou privées (autofinancement, prêts bancaires, appels à l’épargne), 240 ont été directement distribués par l’État sous forme de subventions et de remises fiscales, et 1 560 ont été prêtés aux entreprises par le Fonds de modernisation et d’équipement. Bien épaulé par le Trésor et les banques nationales, le Plan a donc pu orienter continûment les investissements stratégiques10. Ses experts disposent ainsi d’un atout majeur pour imposer sa réalisation.

Les progrès de l’équipement.

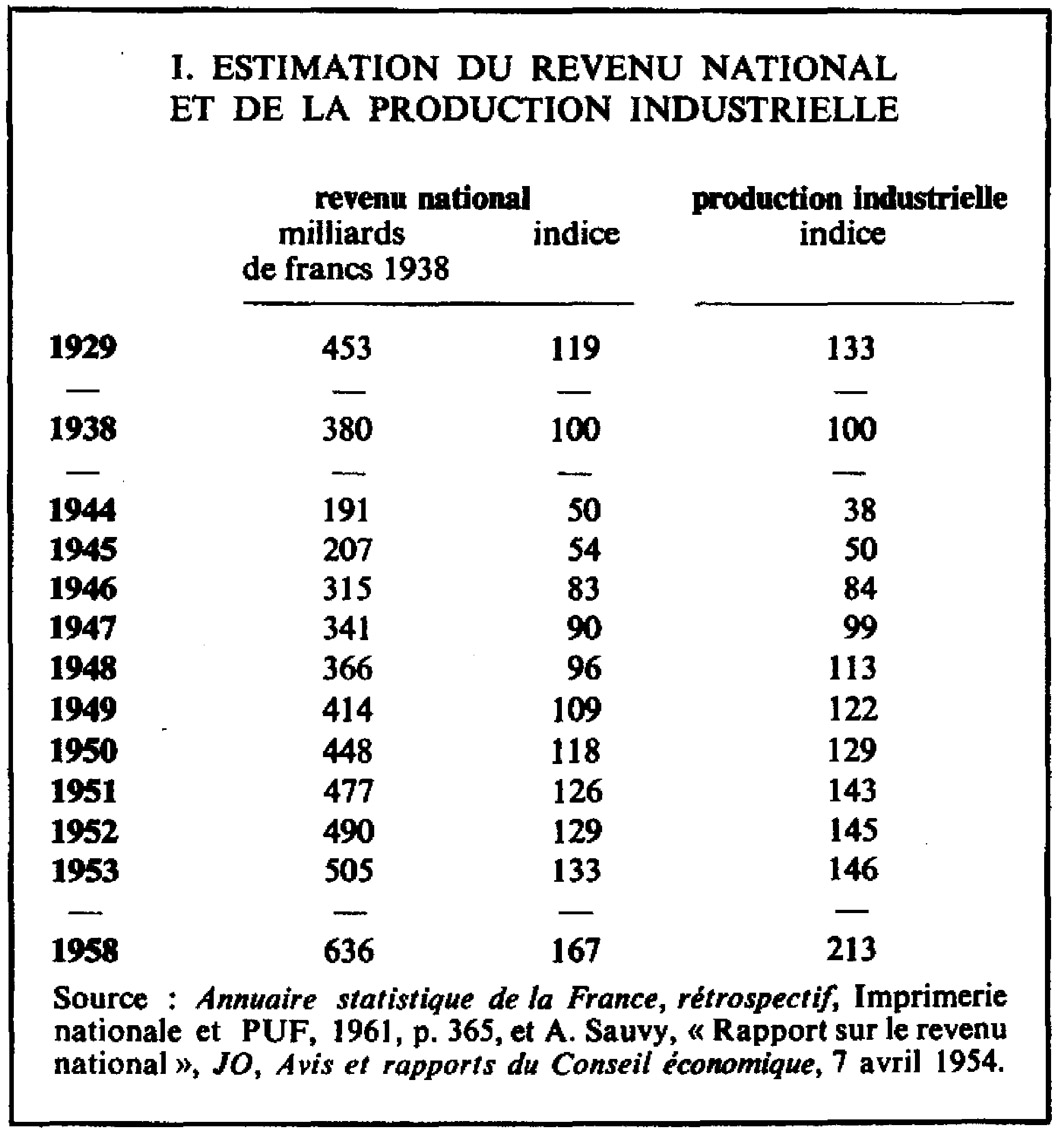

Le bilan en 1952 est positif. Malgré un rythme plus chaotique que prévu et une série de réajustements précipités, le Plan a contribué à hisser la production nationale brute en 1953 à un niveau qui dépasse de 39 % celui de 1946 et de 19 % celui de 1938. Le taux moyen de croissance annuelle ne dépasse pas 4,5 % et reste inférieur à celui de la République fédérale allemande ou de l’Italie : le « miracle » français est moins éclatant. Mais la production industrielle progresse de 7 % l’an, sa vitesse de croisière est acquise, même si elle ne dépasse que de 12 % celle de 1929 et n’atteint donc pas les 25 % initialement prévus (voir le tableau I). Non seulement la plaie des années de guerre et de crise est cicatrisée, mais la modernisation est en marche.

Au vrai, c’est l’obstination à atteindre les objectifs prioritaires bien choisis qui a créé le mouvement (voir le tableau II) et nourri les communiqués triomphants. Aux actualités cinématographiques, dans la presse, dans les discours dominicaux des hommes politiques, un lyrisme à jet continu exalte le travail du mineur et du métallo, comptabilise les tonnes de ciment et les kilowatts-heures, s’émeut devant le barrage de Génissiat, l’élégance de nos locomotives et les promesses fabuleuses du gisement de gaz découvert à Lacq.

Industries de base et production de biens d’équipement ont reçu les deux tiers des investissements, le secteur public a orienté vers elles ses efforts, le travail y a été plus rentabilisé qu’ailleurs. La bataille de l’énergie et celle des transports sont donc bien engagées. Pour le charbon, les 65 millions de tonnes prévues n’ont pas été atteints, et, dès 1948, l’objectif avait été rectifié à 60 : le pari, cette fois, est pratiquement tenu. La hausse de la productivité par mineur (1 307 kilos par jour contre 1 229 avant la guerre), une forte mécanisation, un regroupement des meilleurs puits et un début d’utilisation rentable des déchets et dérivés, un avantageux statut du mineur adopté en juin 1946, permettent de surmonter des handicaps plus structurels, profondeur ou faible épaisseur des couches (sauf en Lorraine) et insuffisance de main-d’œuvre. L’EDF est devenu l’entreprise pilote de la planification : les prévisions, modifiées à la hausse en cours de route, sont atteintes à 95 %, un effort gigantesque en matières premières et en crédits est consenti pour l’hydro-électricité, avec 70 chantiers ouverts sur le Rhin et le Rhône, dans les Alpes, les Pyrénées et le Massif central. Il a certes fallu maintenir en service des centrales thermiques vétustes, combler un fort retard de 1950 à 1952, et les besoins pressants de la consommation privée sont négligés au profit des entreprises. Mais, dès 1951 et 1952, deux lois d’investissement anticipent sur le IIe Plan et activent tous les chantiers de barrages ou de centrales. Le raffinage de produits pétroliers, spectaculairement développé, couvre par ailleurs les besoins du pays, même si les approvisionnements restent tributaires quasi exclusivement (92 %) du Moyen-Orient. Au total, l’accroissement des disponibilités énergétiques en 1952 a été de 33 % et de 52 % par rapport à 1938 et 1946. Seules ombres au tableau : le déficit à combler par des importations, qui s’élevait à 37 % des besoins avant la guerre, piétine encore à 32 %, et la France est largement dépassée par la République fédérale allemande et la Grande-Bretagne dans les disponibilités par habitant.

Les transports ont été rapidement remis en état. La SNCF assure un trafic qui dépasse celui de 1929, ses convois sont plus lourds et mieux tractés, le réseau est en cours de modernisation et son électrification plus complète démarre. Comme EDF et les Houillères, la société porte haut le drapeau du secteur public, tente de coordonner son action avec la route ou l’eau et, pour prix de son dynamisme, reçoit en août 1951 l’autorisation d’abandonner le barème kilométrique uniforme qui déséquilibrait ses budgets d’exploitation. Symbolisent tout autant la vigueur de la reconstruction la remise en marche des installations portuaires, de la flotte de commerce et les balbutiements d’un projet routier et autoroutier (ouverture de l’autoroute de l’Ouest au départ de Paris) avec la création d’un Fonds spécial d’investissement routier en décembre 1951.

Le bilan est déjà plus nuancé pour la sidérurgie. Jusqu’en 1948, par crainte de la nationalisation et dans un climat social très difficile, le patronat n’a guère investi. Mais les sociétés les plus dynamiques usent à fond des facilités offertes par le Plan. La Société des forges et aciéries du Nord et de l’Est et la Société des hauts fourneaux, forges et aciéries de Denain et Anzin fusionnent en 1948 pour former Usinor et ont commandé dès avril 1947 deux trains de laminage à large bande aux États-Unis, entièrement financés par le Fonds de modernisation et d’équipement. Elles les installent à Denain et à Florange, les complétant par trois trains à froid et des hauts fourneaux modernisés. Ainsi la sidérurgie rattrape son retard sur ses concurrents européens quand la CECA est lancée, mais ne peut se hisser techniquement qu’à la hauteur des États-Unis de 1929. Les objectifs du Plan sont à peu près atteints (10,8 millions de tonnes au lieu de 12,5), les aciers Martin et électriques ont pris de l’avance, mais la consommation de coke reste plus forte que prévu, les rendements sont plus faibles (72 tonnes par an et par ouvrier pour 80 prévues) et les restructurations tardent. Le patronat a habilement joué, empochant les aides et les crédits, se faisant reconnaître en 1951 le droit d’émettre ses propres emprunts et de s’associer dans le cadre de la future CECA, tirant argument d’une demande globale assez faible pour renoncer à intégrer vers l’aval les industries de transformation de produits plats, qui stagnent, et imposer sa politique traditionnelle d’exportation rentable de produits semi-ouvrés. Les experts du Plan, la Commission de modernisation cèdent : dès 1950, 30 % de la production sont exportés, le groupe De Wendel a favorisé à la fin de 1948 la constitution d’une coopérative de production de tôles, la Société lorraine de laminage continu (Sollac), qui évite aux sociétés les plus faibles de se restructurer. Déjà, on renonce aux investissements qui permettraient de porter la capacité de production à 15 millions de tonnes11.

Les « goulots d’étranglement » majeurs de 1945, le charbon et les transports, ont donc été desserrés. Celui de la main-d’œuvre reste préoccupant, mais l’appel aux immigrés d’Afrique du Nord laisse prévoir une évolution favorable. Le chômage n’existe guère, une population active réduite ne répugne pas à retrousser ses manches, la durée moyenne du travail reste fixée à un peu plus de 45 heures par semaine mais atteint près de 48 heures dans tous les secteurs de production prioritaires. Le Plan a su canaliser l’ardeur. Mais, en contrepartie, il n’a pas pu éviter la formation de nouveaux « goulots d’étranglements » en aval, du côté de la consommation. De 1938 à 1950, la valeur réelle des biens mis à la disposition des ménages n’a guère augmenté que de 2,4 %. Les privations alimentaires disparaissent, mais la consommation de masse n’est pas lancée : la part de ces biens dans la production intérieure passe de 81 à 72 %12. Elle est inversement proportionnelle aux progrès de la gestion administrative, de la formation de capital fixe et de l’exportation.

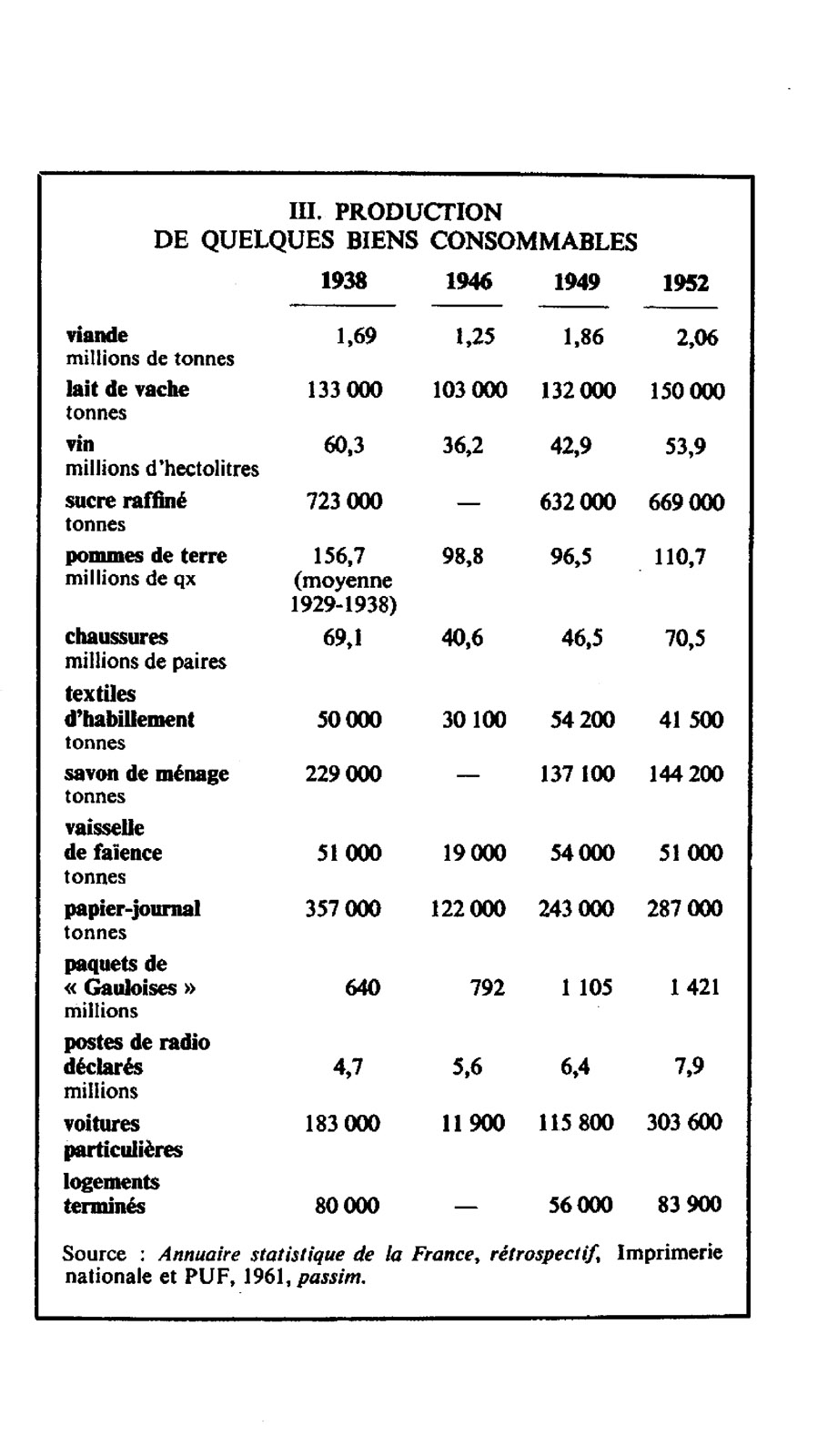

Bien des produits de première nécessité font encore défaut ou sont fournis en quantité tout juste suffisante pour faire oublier les heures sombres (voir le tableau III). La métallurgie, le textile, le matériel électrique orientent leur production vers le soutien aux entreprises fabriquant des biens d’équipement. Deux secteurs surtout tournent à un rythme encore trop lent : le bâtiment et l’agriculture. Faute de main-d’œuvre et de crédits (elle n’obtient que 13 % des investissements du Plan), la construction de logements pare au plus pressé dans les zones sinistrées mais ne peut pas éviter qu’une crise chronique ne s’installe : l’attente de logements plus neufs, plus vastes et mieux équipés restera générale. L’agriculture, très négligée par la rue de Martignac (8 % des investissements), ne peut fournir qu’une production de biens alimentaires à peine supérieure à celle de 1938 en moyenne (+ 8 % alors qu’une croissance de 16 % était prévue). L’année 1949, marquée en outre par la terrible sécheresse de l’été qui fait chuter de 20 % les productions, révèle brutalement au monde paysan que les années de pénurie ont entretenu une aisance factice. Les villes sont certes libérées du rationnement et les commerçants refusent avec dédain les derniers tickets. Mais l’inélasticité de la production persiste, les prix de gros baissent, les agriculteurs prennent conscience de leur retard technique au moment précis où la nation, lancée dans la modernisation industrielle, les oublie. Dès 1952, 2 d’entre eux sur 5 ont un revenu inférieur au SMIG ; l’exode rural reprend, brutal, au rythme de 100 000 à 150 000 départs par an ; les écarts de productivité se creusent avec les pays voisins (de 1 à 1,6 en moyenne) et entre les régions (de 0,4 à 2 entre la Savoie et l’Oise). Le Plan ne fournit que des tracteurs, trop lourds pour la plupart des exploitations, quelques engrais chimiques. Aux sirènes de la modernisation, la majorité des exploitants ne peut présenter que des budgets déséquilibrés par une thésaurisation stérile et l’inflation. Les plus puissants, les mieux défendus par leurs organisations corporatives qui font cavalier seul au sein de la FNSEA et s’érigent en groupes de pression parlementaire, réagissent brutalement dans le sens de la conservation : dès 1948 — alors que les Français manquent de sucre de table —, les betteraviers de Picardie poussent une production de tout repos, puisque près du tiers de la récolte est désormais racheté par l’État et transformé par ses soins en alcool médiocre et souvent brûlé ; les grands producteurs de blé du nord de la Loire trustent les subventions et stockent en attendant de meilleurs cours. Des années sombres s’annoncent : celles des indispensables réformes de structure et de la « révolution silencieuse », ponctuées de flambées de colère.

Ce bilan fortement nuancé du Plan ne doit pas omettre l’effort des hommes, l’ardeur des collectivités, et nous le concluons à dessein par un bref tour d’horizon dans deux régions tests de la reconstruction et de la modernisation : la Normandie et la Lorraine.

On sait dans quel état13 les combats laissent les pays normands. En octobre 1944, l’État a pris ses engagements par l’intermédiaire du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme : il prend en charge le prix du relèvement des ruines et du remplacement à l’identique des biens perdus, chaque sinistré devenant possesseur de créances sur le Trésor au titre des dommages de guerre, dont l’estimation et le versement se font dans l’ordre et sans inégalité trop choquante. Il favorise le regroupement des sinistrés en coopératives ou groupements de reconstruction, accélère les remembrements ruraux et urbains, soutient les collectivités locales et délègue sur place les meilleurs architectes et urbanistes. En 1948, déblaiements, récupérations de matériaux et déminage sont pratiquement achevés, les plans démarrent. En 1953, 29 % des logements et immeubles sont reconstruits ; la remise à neuf, souvent fort réussie au plan architectural, est à peu près terminée dans les villages et les gros bourgs. Mais les très grandes villes sont à la traîne : les plans d’Auguste Perret pour le centre du Havre entrent à peine en application. Rouen étouffe encore sous les baraquements. C’est qu’il a fallu choisir, privilégier les équipements lourds, recruter une forte main-d’œuvre pour le bâtiment, dégager et équiper les ports, rentabiliser l’agriculture. Au début des années cinquante, avec les trois quarts de ses exploitations agricoles modernisées, un port du Havre en pleine activité, une basse vallée de la Seine qui profite de l’expansion du trafic des produits pétroliers, la Normandie a non seulement déjà pansé ses plus douloureuses blessures mais a révélé au passage son visage moderne14.

La Lorraine, elle, valorise avec succès ses atouts naturels et humains. Des houillères prospères, remises en état à vive allure et dont la production a retrouvé son niveau de l’avant-guerre dès mars 1947 : le Plan les favorise systématiquement. Une mécanisation poussée (haveuses, système de la longue taille, convoyeurs à bande), des veines accessibles, une forte main-d’œuvre algérienne d’appoint après le départ de nombreux Polonais, la mise au point du procédé Carling de cokéfaction, les progrès de la carbochimie, une politique hardie des gestionnaires publics qui s’associent avec les sidérurgistes : au cœur de la future CECA, la Lorraine « noire » bat les records d’Europe à Merlebach ou à Marienau. Une mécanisation tout aussi efficace, avec chargeurs et « jumbos », exploite le plus fort gisement de fer d’Europe, tandis que la sidérurgie, on l’a vu, rattrape son retard. L’usine de la Sollac dans la vallée de la Fensch, entre Hayange et Thionville, avec ses 9 000 ouvriers, est en cours de réalisation en 1952 et symbolise la confiance dans l’avenir. Les industries traditionnelles (faïence, cristaux, brasseries) se maintiennent, les villes gonflent, la natalité explose, sous l’œil attendri des notables locaux, pour la plupart MRP, entraînés par le père de l’Europe, Robert Schuman, élu de la Moselle. L’enthousiasme fébrile ne permet pas de réfléchir à temps aux carences structurelles : faiblesse des industries de transformation, retard dans la construction des cités ouvrières modernes, état sanitaire et culturel des populations très médiocre. Adossée à la Sarre qui n’entre pas encore en concurrence avec elle, pariant sur l’Europe et l’industrie lourde, laborieuse et tranquille, la Lorraine est l’objet d’une admiration générale dans le pays15.

Le retour des libéraux.

Pénuries, « goulots d’étranglement », rigidités structurelles : le volontarisme du Plan réduit ces contraintes et ces faiblesses majeures, donne l’équipement de base à l’aventure de la modernité. Ses investissements mobilisent tous les acteurs. La concertation qu’il installe et le pragmatisme de ses maîtres d’œuvre rassurent le secteur privé. Les travailleurs engagent la bataille de la productivité pour peu qu’on leur promette la stabilité et un meilleur pouvoir d’achat. Mais le paradoxe de la période tient à ce que les ambitions du Plan, les constats et les comptes qui ont étayé son élaboration peuvent être sans peine retournés contre le dirigisme et donner argument aux partisans d’un retour à la liberté économique, prémice de l’abondance16. A l’intérieur comme à l’extérieur, avec l’installation de la Troisième Force et l’envol vers des horizons atlantiques et européens, le contexte politique les y encourage.

Le coup d’envoi à cette inflexion de trajectoire est donné par le plan de redressement élaboré par René Mayer, ministre des Finances dans le cabinet Schuman, en décembre 1947 et adopté en janvier 1948. Ses ambitions sont sans équivoque. La France, dit-il, vit au-dessus de ses moyens, veut consommer davantage qu’elle ne peut produire et importer. Pour rééquilibrer les ressources et les emplois, pour évacuer ainsi définitivement l’inflation galopante, il faut à la fois réduire le pouvoir d’achat et restaurer progressivement l’économie « réelle », celle où l’équilibre ne dépend que du libre jeu des lois économiques « naturelles » et où le dirigisme cesse. Sa violente critique encore conjoncturelle de la fixation autoritaire des prix, des subventions, de la fiscalité, dans un climat social et monétaire dégradé, débouchera sur une analyse structurelle de l’économie qui apparaît dans les premiers rapports de la Commission des comptes de la nation analysant en 1953 la situation des années précédentes. Alimenté par les mêmes idées qui ont bâti le Plan, le catéchisme de l’avenir est rédigé : délestage dans les secteurs pléthoriques et rigides, le petit commerce de détail et l’agriculture ; mise en compétition dans les branches industrielles de toutes les entreprises grandes ou petites sur le seul critère de la productivité ; réanimation partout de l’économie de marché et de profit contre l’économie « rentière » enkylosée et protégée ; liberté des prix, des salaires et de circulation de la main-d’œuvre ; ponction vigoureuse sur l’épargne reconstituée, appels à l’investissement privé des banques nationales ou internationales plus qu’à l’autofinancement ; liberté des changes et du commerce avec le monde atlantique et le marché européen. Bref, le « redressement » dans la liberté, le coup d’arrêt aux illusions collectives de la Libération, la concurrence comme prix de l’expansion et du bien-être. Le patronat, aussitôt, reprend confiance17.

La mise en œuvre de ce plan de stabilisation, dont la logique clôt une période, ne tarde pas. René Mayer, puis Paul Reynaud ou Maurice Petsche qui se succèdent aux Finances, veulent le retour au libéralisme de compétition. Mayer lève un emprunt forcé sous forme de prélèvements exceptionnels sur les bénéfices et les revenus au printemps 1948, ponctionne brutalement le marché pour stopper l’inflation, redonne sa liberté au marché de l’or et des changes, retire les billets de 5 000 francs de la circulation et retarde toute hausse de salaires : à l’été les écarts voyants entre prix agricoles et industriels sont réduits, l’inflation est enrayée, la stabilisation semble acquise au moment où l’aide Marshall se déverse à plein. Pour suppléer aux carences de l’épargne et financer la reconstruction — les fonds américains étant plus volontiers, on l’a dit, dérivés vers l’équipement —, des mesures classiques : réduction des dépenses publiques, un emprunt à succès en janvier 1949, des avances systématiques de la Banque de France et un tour de vis fiscal. A l’automne 1948, sous le ministère Queuille, une réforme des impôts permet de faire passer les recettes des contributions directes de 263 milliards en 1948 à 356 en 1949 et à 554 en 1950, soit une hausse de près de 50 % en francs constants, tandis que les indirectes sont elles aussi alourdies. Ainsi les recettes budgétaires couvrent 64 % des dépenses en 1948 et 77 % en 1950. De janvier 1945 à janvier 1951, la dette, du coup, ne gonfle que de 1 674 à 2 845 milliards ; par le jeu des dévaluations et de l’inflation, elle a, en réalité, été allégée de 70 %, et l’équilibre budgétaire redevient possible. La dernière hausse générale des salaires — de 15 % —, négociée sous l’autorité de l’État, intervient en septembre 1948, et le gouvernement peut étouffer le mouvement de grèves d’octobre-novembre sans avoir à les augmenter de nouveau.

Sur fond de rétablissement de l’économie et d’aide américaine s’installe ainsi la tranquillité de janvier 1949 à juin 1950, et la stabilisation réussie auréole le visage paisible du maître de l’heure, Henri Queuille. Le rationnement du pain disparaît en janvier, celui du lait, du chocolat, des corps gras, du textile en mars-avril ; le 30 novembre 1949 les prix sont libres, le Haut-Commissariat au ravitaillement est supprimé. Le franc doit certes être dévalué18 dans un contexte international agité par les soubresauts de la livre, mais les exportations reprennent avec vigueur, passant de 1 040 à 1 880 millions de dollars de 1947 à 1950, la balance commerciale se rétablit, son déficit descendant pour la même période de 1 451 à 78 millions de dollars. Et les découverts de la balance des paiements courants et de la balance finale des comptes peuvent être allégrement comblés par l’aide Marshall et des droits de tirage faciles sur le Fonds monétaire international, qui fournissent près de 2 500 millions de dollars : la dépendance face à Washington s’accentue, mais la paix et le dynamisme à l’intérieur ont leur prix. C’est donc dans ce contexte euphorique qu’est négociée sans peine la loi sur les conventions collectives du 11 février 1950. Désormais, les salaires seront librement négociés entre les syndicats ouvriers et patronaux, les mécanismes d’arbitrage prévus depuis 1936 disparaissent pratiquement, et le gouvernement se contente de garantir un salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) après composition d’un budget type qui, à partir de 1952, sera indexé sur les prix par application d’une « échelle mobile ». De fait, ce retour à la loi de l’offre et de la demande n’est pas remis en cause par les grèves du printemps de 1950 et le retard sera en partie rattrapé l’année suivante par la négociation. Les grandes batailles sociales cessent. L’État, qui maîtrisait les salaires sans pouvoir tenir les prix, passe la main. Dès ce moment, les salariés sont vaincus : entre 1938 et 1950, les prix de détail ont été multipliés par 18 et les salaires par 10.

La guerre de Corée, qui éclate le 25 juin 1950, met fin provisoirement à cet espoir d’expansion libérale dans la stabilité. Car elle crée une forte tension sur la demande mondiale et fait s’envoler les prix des matières premières importées tout en réactivant les productions d’armements. La France ne peut pas résister : l’expansion est encore trop mal assise, les exportations sont trop faibles pour que les prix et le franc ne se dégradent pas. Les dépenses par anticipation se multiplient avec la menace de guerre généralisée, les balances se détériorent, les capitaux se terrent, la vie politique se déstabilise. L’État, à regret, doit donc intervenir : en 1951 il consacre près du tiers de ses ressources à l’alimentation de l’investissement, le plan Monnet prolongé se voit confirmé dans son rôle de producteur de biens d’équipement. Mais en contrepartie le Trésor doit mendier des avances et, de fait, la « planche à billets » est remise en marche, versant dans l’économie une masse monétaire non gagée19. Sans pouvoir enrayer la hausse des prix, qui atteint 45 % pour les prix de gros et 38 % pour les prix de détail à la fin de 1951, tandis que le SMIG enregistre péniblement un « gain » de 15 % et que le pouvoir d’achat général des salaires recule en réalité de 20 %.

La fragilité de la reprise économique et celle de la paix sociale acquises dans le cadre du Plan approfondissent la crise : l’inflation par les coûts relaie désormais celle par la demande et l’offre ; les prix français s’élèvent encore jusqu’en janvier 1952 alors que l’apaisement est revenu sur les marchés mondiaux dès l’automne 1951. Les dépenses alourdies de la guerre d’Indochine neutralisent les tentatives d’assainissement. C’est l’impasse. Un long débat politique s’installe, tous les partis en quête de majorité depuis les élections de 1951 hésitant à consentir une pression trop forte sur la fiscalité, et la gauche livrant une bataille d’arrière-garde pour que le secteur public et la Sécurité sociale ne pâtissent pas trop de l’offensive des libéraux. Antoine Pinay tranchera en réussissant une stabilisation surprise. L’inflation, une fois encore, a révélé l’impuissance des politiques économiques, qu’elles soient dirigistes ou libérales, a brutalement imposé des solutions politiques inattendues. Elle démarque la France du contexte mondial et européen, à l’heure où la CECA et l’OECE entrent en ligne de compte. Elle assombrit donc le bilan final de la première expérience de planification. Un Plan qui ne peut délivrer le pays du triste record européen de l’inflation est-il si efficace ? N’aurait-il armé l’économie française que pour mieux la jeter dans une concurrence où un capitalisme régénéré retrouve l’ivresse du succès ? A l’évidence, le secret des politiques conjoncturelles efficaces n’est pas encore connu : l’économie n’ayant pas pris son rythme de croisière vers la croissance continue, toute relance déchaîne l’inflation, toute déflation conduit à la récession, tout investissement réduit la consommation, et réciproquement.

Cette France tressaillant sous chaque vague inflationniste, traversée d’éclairs modernistes sur fond malthusien, où les bons apôtres de l’économie de marché reprennent avec prudence la barre, peut pourtant d’un mot balayer bien des déceptions et se distraire de ses inquiétudes : la vie est revenue, pressante. Ce peuple qui sait s’épuiser au travail20 et commence à rêver d’expansion et de bien-être a un talisman : la jeunesse. De janvier 1946 à janvier 1951, la population est passée de 40,1 à 42,1 millions, son taux de natalité a dépassé 21 ‰ en 1947 et se maintient au deuxième rang en Europe à plus de 19 ‰. Chaque année, 860 000 nouveau-nés incarnent la confiance dans l’avenir.

Texte dans Ch. de Gaulle (68), p. 634-637. Voir aussi J. Monnet (170), chap. 10, et Ph. Mioche, « Aux origines du Plan Monnet », RH, n° 538, avril 1981.

Voir M. Volle, « Naissance de la statistique industrielle 1930-1950 », dans Pour une histoire de la statistique, INSEE, 1977, t. 1, p. 352-361, et « L’organisation des statistiques industrielles françaises dans l’après Deuxième Guerre mondiale », RHDGM, 1979, n° 116, p. 1-25. Sur les ambitions et les expérimentations de l’époque, voir F. Perroux, les Comptes de la nation, PUF, 1949, et F. Bloch-Lainé (246), chap. 4, et Ch. Fourquet (30 bis).

Voir R. Gilpin, la Science et l’État en France, Gallimard, 1970, chap. 6. Et A. Coutrot, « La création du Commissariat à l’énergie atomique », Revue française de science politique, avril 1981, p. 343-371.

Voir, par exemple, son enquête par sondage (106), et A. Sauvy, « La création de l’INED, 24 octobre 1945 », Espoir, 1977, n° 21, p. 18-20.

Cette idée banale en 1947 est récusée aujourd’hui. Voir M. Lévy-Leboyer, « Le patronat français a-t-il été malthusien ? », le Mouvement social, n° 88, juill.-septembre 1974.

Ce large consensus disparaît bien entendu avec la guerre froide et le triomphe de la Troisième Force. Dès 1948, le Trésor sélectionne ses aides en faveur des firmes sidérurgiques les plus rentables et la CGT refuse de siéger dans les commissions de modernisation. L’indifférence sur les questions de planification s’installe dès lors dans l’opinion.

« A l’échelle des techniques modernes, notre vocation géographique est celle d’une grande nation de 70 millions d’habitants qui posséderait la première agriculture et la première métallurgie d’Europe. Voulons-nous construire cette grande nation et redevenir le centre de gravité de ce continent dont nous sommes le pays d’avenir ? Voilà le problème. L’aventure, la vraie, celle des défricheurs et des bâtisseurs, n’est plus au-delà des mers. Elle est sur notre sol », conclut J.-F. Gravier dans Mise en valeur de la France, Le Portulan, 1949, p. 378.

Voir F. Bloch-Lainé (246), p. 106-107, qui précise : « On a foncé les yeux fermés. »

Voir chap. 9.

Voir (12), p. 90. Néanmoins, sur ce sujet encore mal défriché, il faudra certainement nuancer fortement cette affirmation à la suite des recherches en cours de Jean Bouvier.

Voir M. Freyssenet, la Sidérurgie française (1945-1979), Savelli, 1979, chap. 1.

En 1952 (indice 100 en 1938), l’indice de la production industrielle est à 145, celui de l’énergie à 156, celui des biens d’équipement à 164, mais les biens de consommation stagnent à 109.

Voir note p. 33.

Voir le chapitre de M.-A. Brier dans la Normandie de 1900 à nos jours, Privat, 1978.

Voir Histoire de la Lorraine de 1900 à nos jours, Privat, 1979.

Nous suivrons ici quelques-unes des remarques sur la politique économique présentées par F. Caron au colloque de février 1979 organisé par l’université de Paris-I et le CNRS sur la IVe République, et qu’il résume (28 bis), p. 208-210.

Voir H. W. Ehrmann (151), p. 246-249.

A la suite d’une dévaluation « de combat » de la livre, le franc ne vaut plus que 2,54 mg d’or fin le 20 septembre 1949 (soit une dévaluation de 22 %). Mais le cours libre des devises est rétabli en France.

Non sans réticences de la part des « classiques ». Voir la lettre de W. Baumgartner, gouverneur de la Banque de France, du 29 février 1952, à E. Faure dans J. Autin, 20 ans de politique financière, Éd. du Seuil, 1972, p. 16-17.

N’oublions pas qu’une population active réduite fournit l’effort de reconstruction et de modernisation : 19 500 000 actifs environ de 1946 à 1952, contre 20 500 000 en 1931. Le cap des 20 millions ne sera franchi qu’après 1962.