11

Vergils Aeneis und die Gründung Roms

In diesem Kapitel

Mythologie in Vergils Aeneis

Mythologie in Vergils Aeneis

Romulus und Remus

Romulus und Remus

Die sieben Könige Roms

Die sieben Könige Roms

Es ist eine der Aufgaben der Mythologie, eine Rechtfertigung oder Bestätigung für den jeweiligen Status quo einer Gesellschaft zu liefern. Die Bewohner der griechischen Stadt Theben erzählten sich einen Mythos, dass die allerersten Siedler in ihrer Stadt gerade dort aus dem Boden ans Licht gestiegen seien, wo sich heute Theben befindet. Dies war für die Menschen in Theben Bestätigung genug, zu sagen: Wir haben immer hier gewohnt und wir tun recht daran, hier zu bleiben. Ein anderer Mythos (der gleichzeitig auch reale Geschichte ist) ist der von Christopher Kolumbus. Er besagt, Kolumbus habe Amerika »entdeckt«, und diente den Europäern dazu, die Unterdrückung der eingeborenen Bevölkerung sowie ihre Kontrolle über den Kontinent als rechtmäßig zu erklären. Jeder verdient ja schließlich einen Finderlohn, oder etwa nicht? Dass der Kontinent (schon seit etwa 40.000 Jahren, wie sich später herausstellte) von Menschen bevölkert war, wurde einfach ausgeblendet. Mythen wie diese nennen wir Gründungsmythen.

Rom hatte zwei derartige Gründungsmythen, einmal die Geschichte über die von einer Wölfin großgezogenen Zwillinge Romulus und Remus und zum anderen die Geschichte von Aeneas aus Troja, wie sie in der Dichtung Aeneis von Vergil nacherzählt wird. Es gab außerdem einen Mythos darüber, wie die römische Regierung in Kraft gesetzt wurde, eine Geschichte, in der es um die Vergewaltigung einer tugendhaften Frau geht. Diese und andere Erzählungen halfen dem römischen Volk zu verstehen, warum die römische Ökumene, also das römische Siedlungsgebiet, am Ende den ganzen Mittelmeerraum und fast ganz Europa umspannte.

Warum die Römer noch einen weiteren Mythos benötigten: Nieder mit Karthago!

Um mehr über die Gründungsmythen der Römer zu erfahren, wollen wir zunächst einen Blick auf die Stadt Karthago werfen. Sie war eine Stadt in Nord-Afrika und lag im heutigen Tunesien. Die Bewohner der Stadt hießen Karthager.

Sizilien, wichtiger als man vielleicht denken mag

Schaut man auf eine Karte, so liegen sich Italien und Karthago direkt gegenüber. Nur etwas trennt sie – die Insel Sizilien (und ein Stück Mittelmeer).

Die Insel war nicht immer die rückständige Provinz, als die sie vielleicht heute erscheinen mag. Während der überwiegenden Zeit ihrer Geschichte war Sizilien von großer Bedeutung gewesen. Mitten im Mittelmeer gelegen, also strategisch von großem Interesse, reich an natürlichen Ressourcen, war sie immer ein begehrtes und lohnenswertes Angriffsziel gewesen. In der Römerzeit war Sizilien eine der Kornkammern des Reiches.

Im Jahre 264 v. Chr. gerieten die Römer und Karthager in Sizilien aneinander. Die Bevölkerung der Insel war überwiegend griechischen Ursprungs. Anfangs besaß die Insel keine zentrale Regierung und Verwaltung und gehörte auch nicht zu Griechenland, Rom oder irgendeinem anderen Reich. Die sizilischen Städte kontrollierten das sie umgebende Land und wetteiferten miteinander um ein größeres Einflussgebiet auf der Insel. Einige Städte waren groß und mächtig; Syrakus war die bedeutendste unter ihnen.

Zu Wohlstand und Bedeutung gelangte die Stadt in ihrer Funktion als Handelszentrum. Die fleißigsten und geschicktesten Kaufleute kamen aus Karthago. Die Bewohner der beiden Städte empfanden es nur als natürlich, dass sie die fruchtbare Insel untereinander aufteilten.

Die Römer eilen zur Rettung – der erste Punische Krieg

Einigen Bewohnern der Insel schmeckte das Ganze aber überhaupt nicht. Die Bewohner der im Nordosten Siziliens gelegenen Stadt Messina lehnten eine Vorherrschaft von Syrakus oder Karthago über die Insel strikt ab. Sie baten die Römer um Schutz.

Zu diesem Zeitpunkt war Rom jedoch noch keine große Macht. Die Stadt war von mittlerer Größe; ihre Bewohner standen aber im Ruf, ihre Angelegenheiten effizient bewältigen zu können. Rom erklärte sich einverstanden, Messina zu helfen, und trat in einen Krieg gegen Syrakus und Karthago ein.

Da die Karthager ursprünglich Phönizier waren und aus dem Teil der Erde stammten, den wir heute als Libanon bezeichnen, und weil im Lateinischen das Wort für Phönizier punici ist, nennen wir den Krieg heute den ersten Punischen Krieg. Er dauerte die immens lange Zeit von 264 bis 241 v. Chr.

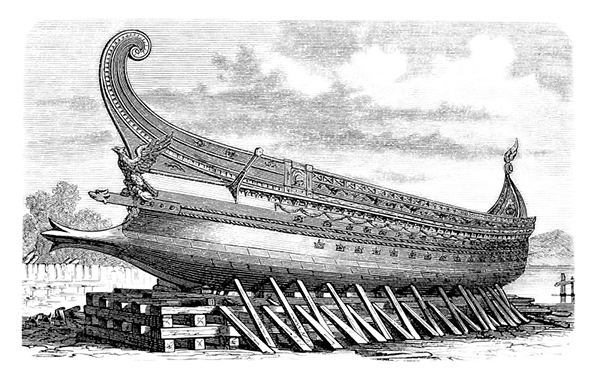

Sowohl Syrakus als auch Karthago verfügten über eine beträchtliche Seeflotte. Die Römer dagegen überhaupt nicht. Sie mussten also zuerst eine Seestreitmacht aufbauen. Sizilien war schließlich eine Insel. Am Ende besiegten sie ihre Gegner und erlangten die Kontrolle über Sizilien. Abbildung 11.1 zeigt ein Beispiel für ein römisches Kriegsschiff.

Alles begann mit dem Trojanischen Krieg

Was hat aber der erste Punische Krieg mit der Mythologie zu tun? Nun, ein solider Gründungsmythos kann dabei behilflich sein, die Eroberung Siziliens zu rechtfertigen und die lang dauernde Erbfeindschaft zwischen Karthago und Rom plausibel und natürlich erscheinen zu lassen. (Wenn Sie jetzt meinen, dass alles sei altertümlich und nicht mehr nachzuvollziehen, müssen Sie nur an die Mythen denken, die vor noch gar nicht so langer Zeit die »Erbfeindschaft« zwischen Deutschland und Frankreich begründen sollten und die mit ein Grund für den Ausbruch zweier verheerender Weltkriege waren.)

Die Römer besaßen immer schon gute und nützliche Mythen, die ihnen ihren Ursprung aufzeigten (Romulus und Remus und andere). Ein Mythos aber, der die Kontrolle über griechische Siedlungen auf Sizilien gerecht und unausweichlich erscheinen lassen würde, war für sie besonders hilfreich.

Die Römer waren hervorragende Ingenieure. Sie konnten jedes Problem lösen, das sich ihnen stellte. Auch in einem Seekrieg gegen erfahrene Seefahrervölker fanden sie Lösungen, die sie zum Erfolg führten. Und als sie einen neuen Gründungsmythos benötigten, beauftragten sie eben ihre »mythologischen Ingenieure« damit, sich etwas Geeignetes einfallen zu lassen.

Noch während des Krieges, aber nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Militärdienst, schrieb ein Römer mit Namen Gnaeus Naevius ein Versepos mit dem Titel Der Punische Krieg (Bellum Poenicum, um 210 v. Chr.). Dieses Epos war das erste große Stück römischer Literatur, das die Geschichte des Aeneas erzählte. Aeneas stammte aus Troja, verließ seine Heimatstadt aber nach der Besetzung durch die Griechen. In Naevius’ Dichtung verlässt Aeneas seine Heimat und reist mit dem Segelschiff nach Karthago. Dort verliebt er sich in die Königin Dido. Nach einiger Zeit verlässt er sie, um sein eigenes Reich zu gründen. Aus Gram begeht Dido Selbstmord, nicht aber, ohne ihren Geliebten vorher zu verfluchen. Der Fluch verkündete, dass auf ewig erbitterte Feindschaft zwischen Karthago und den Bewohnern des neuen Reichs bestehen solle.

Der Grund für die Feindschaft zwischen Rom und Karthago

Schon seit dem sechsten vorchristlichen Jahrhundert wurde Aeneas mit der Gründung neuer Städte im Mittelmeerraum in Verbindung gebracht. Der Mythos um ihn existierte also schon lange. Erst die Römer stellten ihn in den Mittelpunkt ihrer Existenz. Einige Jahrhunderte nach Naevius nahm sich Vergil erneut des Stoffes an. Naevius’ Intention war politisch:

Naevius schrieb ein Versepos; jeder in der Antike wusste, dass die Versdichtung wichtig war und dass der Stoff immer mythologischer Natur war und somit wahr sein musste. Die Tatsache allein, dass er das Epos schrieb, genügte also, um ihm Bedeutung zu verleihen.

Naevius schrieb ein Versepos; jeder in der Antike wusste, dass die Versdichtung wichtig war und dass der Stoff immer mythologischer Natur war und somit wahr sein musste. Die Tatsache allein, dass er das Epos schrieb, genügte also, um ihm Bedeutung zu verleihen.

Aeneas stammte aus Troja. Jeder Leser von Homers Dichtung weiß, dass die Trojaner durch und durch Griechen waren. Sie teilten mit ihnen dieselbe Sprache und Religion.

Aeneas stammte aus Troja. Jeder Leser von Homers Dichtung weiß, dass die Trojaner durch und durch Griechen waren. Sie teilten mit ihnen dieselbe Sprache und Religion.

Indem er behauptete, dass die Gründung Roms auf einen Trojaner zurückgeht, sagte er gleichzeitig, dass die Römer nichts anderes als Griechen beziehungsweise nahe mit ihnen verwandt seien. Roms Kampf gegen Karthago um die Kontrolle in Sizilien (das ja hauptsächlich von Griechen bevölkert war) war also laut Naevius’ Epos insofern gerecht, als die Römer anders als die Karthager ja mit der Bevölkerung der Insel verwandt waren.

Die Dichtung des Naevius lieferte eine mythologische Entschuldigung für den Kampf Roms gegen Karthago. Dido hatte Aeneas verflucht; also war ein Krieg unausweichlich. Sein Versepos lieferte sogar eine doppelte Rechtfertigung: Die von einem Trojaner abstammenden Römer führten ja auch gegen die griechischstämmigen Bewohner der Stadt Syrakus auf Sizilien Krieg. Durch die Kämpfe konnten also die Nachfahren des Aeneas Vergeltung dafür üben, was Jahrhunderte vorher den Bewohnern Trojas durch die Hand der griechischen Eroberer widerfahren war.

Hier schließt sich der Kreis. Ein neuer Mythos, passend darauf zugeschnitten, den Römern das Recht für einen jahrhundertelangen Krieg zu geben.

Kaiser Augustus und Vergils Aeneis

Als Augustus sich im ersten vorchristlichen Jahrhundert in Rom zum Kaiser aufschwang, beendete er damit die Epoche der römischen Republik. Mit ihm begann die Reihe der absoluten Herrscher in Rom, die Kaiserzeit. Darauf bedacht, seinen Ruhm für die Nachwelt zu sichern, beauftragte er um das Jahr 30 v. Chr. den Dichter Vergil damit, ein Epos darüber zu verfassen, wie er persönlich Rom nach einem ein Jahrhundert dauernden Bürgerkrieg gerettet hatte. Vergil nahm sich die Ilias und die Odyssee zum Vorbild (vergleiche Kapitel 7). Dazu kam noch Der Punische Krieg des Naevius. Am Ende hatte er seinen perfekten Helden gefunden: Aeneas. Vergil begann die Arbeit an seinem großen Versepos um 29 v. Chr. und schrieb bis zu seinem Tod am 20. September des Jahres 19 v. Chr. daran. In seinem letzten Willen hatte er verfügt, dass das Manuskript verbrannt werden sollte, da es ihm noch nicht vollkommen genug erschien. Augustus aber, dessen Statue Sie in Abbildung 11.2 sehen, erkannte die Qualitäten des Werks und bestimmte dessen Veröffentlichung.

Abbildung 11.2: Nicht nur, dass Vergil ihm ein griechisch anmutendes Epos auf den Leib schneidern musste – Augustus ließ auch eine Plastik von sich anfertigen, die ihn wie den griechischen Gott Apoll zeigte.

Die Aeneis des Vergil erzählte die Geschichte des Aeneas (oder wie er bei den Griechen hieß Aineias). Sie war voller »Prophezeiungen« darüber, wie die Gründung Roms durch Aeneas von Kaiser Augustus vollendet werden würde. Das Gedicht erscheint in gewisser Hinsicht wie eine Propagandaschrift, deren Sinn es ist, den Lesern der Antike Augustus als einen von den Göttern geschickten und an der Erfüllung der schicksalhaften Mission Roms arbeitenden Retter vor Augen zu stellen. Das soll aber natürlich nicht heißen, dieses Versepos erschöpfe sich ganz in dieser Funktion. Jedes Werk der Dichtung besitzt ganz unterschiedliche Ebenen, die es künstlerisch wertvoll und »wahr« erscheinen lassen. Die Aeneis ist also Propaganda, genauso wie sie mythologische Geschichte und noch einiges mehr ist. Alles zusammen macht sie zu einer außergewöhnlichen Dichtung.

Warum eignete sich Aeneas so gut für Vergils Zwecke? Wie schon erwähnt, stammte er aus Troja. Nach der Eroberung der Stadt durch die Griechen floh er. All dies wird in Homers Ilias beschrieben (siehe Kapitel 7). Andere Erzählungen über ihn berichten, er sei nach Italien gesegelt und hätte sich dort niedergelassen. Seine Mutter war die Göttin Venus. Vor seiner Geburt hatte sie schon prophezeit, dass er einst über die Trojaner (sprich: die Römer) herrschen und ein immerwährendes Reich gründen würde (Rom natürlich, wie sich herausstellen sollte). In der Ilias wird er als positiver Held geschildert. Das Wichtigste für die Römer war, dass er den Krieg lebend überstanden hatte.

Am Ende des Trojanischen Krieges brannten die Griechen die Stadt nieder und töteten alle Männer. Aeneas gelang es zu fliehen. Seinen alten Vater Anchises und seinen Sohn Ascanius trug er aus der Stadt. Außerdem nahm er die Bildnisse seiner Hausgötter, die Laren und die Penaten mit (vergleiche Kapitel 10).

Aeneas und seine Gefährten segelten aus ihrer Heimat davon. Sie erlebten unterwegs sehr viele Abenteuer, wodurch die erste Hälfte der Aeneis mitunter an Homers Odyssee erinnert. Ihr Schiff segelte sogar in Sichtweite der Insel der Zyklopen vorbei, nahe genug, dass sie die einäugigen Kreaturen sehen konnten. Sie waren aber klug genug, nicht anzuhalten.

Aeneas’ Vater empfahl ihnen, in Epirus haltzumachen. Dort war Helenus König, der ebenfalls ein Überlebender aus Troja war. Sein Vater war Priamos, der König von Troja. Genau wie seine Schwester Kassandra war auch ihm die Gabe der Hellseherei zuteilgeworden. Aeneas und seinen Kameraden machte er eine Prophezeiung. Was genau er sagte, das erfahren Sie in dem Abschnitt Die Prophezeiung erfüllt sich weiter unten in diesem Kapitel. Aeneas wäre gerne mit den anderen bei König Helenus geblieben. Da aber die Pflicht rief, segelten sie weiter.

Nachdem sie den König verlassen hatten, gerieten sie auf See in einen Sturm. Juno hatte ihn geschickt, damit ihr Schiff zerschmettert würde. Junos Gatte Jupiter aber (mehr zu den beiden in Kapitel 10) gebot ihr Einhalt. Aeneas umzubringen wäre ein Frevel, tue er doch nur das, was er tun müsse. (Sie wissen schon: Rom zu gründen und so weiter.)

Aeneas’ Schiff strandete schließlich an der Küste Karthagos im heutigen Tunesien. Dort traf er auf Dido, die Königin der Karthager.

Dido stammte eigentlich aus Phönizien; sie wurde in der Stadt Tyros im heutigen Libanon geboren. Nach der Ermordung ihres Ehemanns musste sie aus dem Land fliehen. Als Aeneas mit seinen Männern in Karthago eintraf, war der Bau der Stadt gerade abgeschlossen worden.

Dido hieß die Männer willkommen und verliebte sich (wer hätte es gedacht) auch gleich in Aeneas. Ihm erging es ebenso. Eines Tages gingen sie zusammen auf die Jagd und wurden von einem Sturm überrascht. Sie versteckten sich in einer Höhle und nutzten die Gelegenheit, sich leidenschaftlich zu lieben. Nach diesem Tag lebten beide wie ein verheiratetes Paar zusammen. Aeneas war nun faktisch König über Karthago. Dido hoffte heimlich, dass er sie zur Frau nehmen würde.

Die Götter aber hatten ganz andere Pläne. Der Trödelei des Aeneas müde, sandten sie den Gott Merkur, der ihn daran erinnerte, dass er in Italien das neue Troja gründen solle. Pflichtbewusst beschloss Aeneas, das gastliche Karthago zu verlassen und seine Reise fortzusetzen. Sein Plan sah jedoch nicht vor, Dido mitzunehmen.

Unser »Held« erwies sich in dieser Angelegenheit auch nicht unbedingt als der Mutigste. Er versuchte nämlich, heimlich und ohne Didos Wissen die Stadt zu verlassen. Das klappte aber nicht. Dido erwartete ihn am Hafen, um ihn zur Rede zu stellen.

Didos Fluch: Der Grund für die Feindschaft zwischen Rom und Karthago

Dido war sehr, sehr wütend auf Aeneas, der ihr erklärte, dass die Götter ihm befohlen hätten, sich auf den Weg zu machen. Dido ließ ein großes Feuer anzünden und behauptete, es sei ein magisches Ritual, um Aeneas zum Bleiben zu bewegen. In der Nacht fand sie keine Ruhe. Als sie am nächsten Tag aufstand, berichtete man ihr, dass Aeneas und seine Männer fort seien. Er hatte sich nicht einmal bei ihr verabschiedet.

Rasend vor Wut sprach sie einen Fluch aus, demzufolge ewige Feindschaft zwischen dem Volk der Karthager und den Nachfahren ihres treulosen Geliebten (das heißt den Römern) herrschen solle. Am Ende beging sie mit seinem Schwert Selbstmord.

Genau wie Vergil es »prophezeit« hatte (wobei es ja keine große Kunst ist, Ereignisse, nachdem sie geschehen sind, vorherzusagen), kamen beide Völker tatsächlich niemals in ihrer Geschichte gut miteinander aus. Die Römer verwendeten die Geschichte um Didos Fluch als Rechtfertigung dafür, gegen Karthago während der Herrschaft Hannibals ins Feld zu ziehen (218 – 201 v. Chr.).

Aeneas ging in Cumae in Italien an Land. Dort traf er auf eine Priesterin des Gottes Apoll, eine Sibylle (vergleiche Kapitel 4). Sie nahm ihn mit hinab in die Unterwelt, wo er seinen inzwischen verstorbenen Vater wiedertraf. Sein Vater sagte ihm, dass er ausersehen sei, ein neues, zu großen Taten bestimmtes Volk zu gründen, und zeigte ihm die noch ungeborenen Seelen der zukünftigen Römer.

In der Unterwelt traf er auch die Seele seiner toten Geliebten Dido. Er versuchte, sie ein weiteres Mal zu beschwichtigen, was ihm aber nicht gelang. Sie verließ ihn, um sich der Seele ihres phönizischen Gatten anzuschließen.

Erneut begab sich Aeneas auf die Reise. Dieses Mal landete er in dem Königreich Latium in Italien. Gemeinsam mit seinen Männern segelte er den Fluss Tiber hinauf. An einer Stelle machten sie Rast, um eine Mahlzeit einzunehmen. Nachdem sie alle ihre Vorräte verzehrt hatten, war ihr Hunger noch so groß, dass sie auch ihr Fladenbrot aßen, das sie bisher als Teller benutzt hatten.

Es schien sich genau die Prophezeiung des Helenus zu erfüllen, die er vor langer Zeit in Epirus ausgesprochen hatte (vergleiche den Abschnitt Die Reise über das Mittelmeer). Wie so häufig bei den Prophezeiungen der Seher, so war auch die des Helenus nur schwer zu durchschauen und wurde erst nach dem Eintreten des Vorausgesagten wirklich klar verständlich.

Sollte Aeneas einmal wirklich müde werden, so sprach einst Helenus zu ihm, dann würde er einen Platz an einem Flusslauf finden, an dem er auch ein gewaltiges Schwein vorfinden würde, das gerade seine dreißig Ferkel säugte. Dort könne er rasten. Auch solle er sich keine Sorgen machen, die Teller zu verspeisen, da Apoll alles zum Besten einrichten würde.

Da rasteten sie nun am Flussufer und aßen ihre Fladenbrote auf. Was hatte es aber nur mit dem mächtigen Tier mit den weißen Borsten und seinen dreißig Ferkeln auf sich?

Das große weiße Schwein repräsentierte die Stadt, die Aeneas mit seinen Gefährten gründen sollte. Zwar handelte es sich noch nicht um Rom; Aeneas’ Sohn Ascanius aber gründete später einen Ort mit Namen »Alba Longa« (alba ist das lateinische Wort für »weiß«, daher die Farbe des Schweins). Ascanius wurde auch der erste König von Alba Longa. Die dreißig Ferkel stellten symbolisch die dreißig Stämme der Italiker dar, die alle »Latiner« waren und sich später im Latinischen Bund zusammenschließen sollten, der dann von Rom bezwungen wurde. Die Stadt Alba Longa war also die »Mutter« aller latinischen Völker.

Um seine Mission erfolgreich beenden zu können, musste Aeneas Verbindung zur einheimischen Bevölkerung aufnehmen. Er begab sich also zum dort beheimateten König mit dem Namen Latinus. Der König versprach ihm seine Tochter Lavinia zur Frau, genau wie es ein Orakel ihm einst vorausgesagt hatte.

Der König wollte aber auf Nummer Sicher gehen. Er hatte seine Tochter nämlich schon Turnus, dem Führer eines anderen italischen Stammes, der Rutuler, versprochen. Turnus war wie vorherzusehen in seiner Ehre gekränkt und zog in einen Krieg gegen Latinus und Aeneas. Im Zweikampf tötete Aeneas Turnus.

Überraschend an der Aeneis ist die Tatsache, dass Aeneas nie in eine Stadt Rom gelangt oder gar eine Stadt mit diesem Namen gründet. Wegen Didos Fluch ist es Aeneas nicht möglich, eine Stadt zu gründen. Alles was er tut, ist, seine Männer zum Tiber zu bringen.

Aeneas aber gelangt immerhin zu der Stelle, an der einst die Stadt Rom entstehen sollte. Einer seiner Gefährten im Kampf gegen Turnus war ein Mann mit Namen Euander, ein Grieche, der König in der Stadt Pallanteum war. Euander führte Aeneas durch seine Stadt, die auf einem Hügel errichtet worden war, von dem aus man weitere sechs ganz in der Nähe gelegene Hügel sehen konnte.

Diese sieben Hügel sollten natürlich eines Tages zu den Sieben Hügeln Roms werden: Palatin (dort stand Euanders Stadt), Capitol, Viminal, Esquilin, Aventin, Quirinal und Caelius.

Romulus und Remus und die Gründung Roms

Rom ist nach Romulus, einem der legendären Gründer der Stadt benannt. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder bildet er das Zwillingsgespann Romulus und Remus.

Procas war der König von Alba Longa, der von Aeneas’ Sohn Ascanius gegründeten Stadt. Er hatte zwei Söhne: Numitor und Amulius. Numitor war der ältere. Amulius aber bestieg den Thron und ließ (sicherheitshalber) noch die Söhne seines Bruders töten. Außerdem zwang er Numitors Tochter Rhea Silvia, eine vestalische Jungfrau zu werden, sodass er sicher sein konnte, dass sein Bruder keine männlichen Nachfahren mehr bekommen würde.

Amulius’ Plan schien bombensicher zu sein. Nur hatte er nicht mit den Fährnissen und Unwägbarkeiten der Mythologie gerechnet. Rhea Silvia wurde nämlich vom Gott Mars verführt und bekam ein Zwillingspaar von ihm.

Als ihr Onkel erfuhr, dass sie ein Kind erwartete, ließ er sie gefangen nehmen. Nach der Geburt ihrer Zwillingssöhne ordnete er an, diese am Ufer des Flusses Tiber auszusetzen. Dort würden sie gewiss zugrunde gehen, so dachte er.

Romulus und Remus jedenfalls entgingen dem Tod. Eine Wölfin mit Jungen (oder auch eine Kurtisane, da es im Lateinischen nur ein Wort für beides gibt) fand und nährte sie. Abbildung 11.3 zeigt die berühmte Plastik mit den beiden Brüdern und ihrer Amme.

Schließlich fand ein Schäfer mit Namen Faustulus die beiden und adoptierte sie. Sie wuchsen auf und widmeten ihr Leben erst einmal dem Verbrechen.

Als Remus einmal beim Diebstahl von Schafen erwischt wurde, brachte man ihn zu seinem Onkel, König Amulius. Faustulus entschied, dass nun der richtige Moment gekommen sei, Romulus die Geschichte seiner Herkunft zu erzählen. Voller Wut erstürmte dieser daraufhin die Burg des Königs, brachte seinen Onkel um, rettete seinen Bruder und setzte seinen Großvater Numitor auf den Thron von Alba Longa.

Nachdem die Ehre der Familie und die Ordnung der Dinge wiederhergestellt worden waren, dachten die Brüder bei sich, dass es eine gute Idee wäre, an der Stelle, an der die Wölfin beide gerettet hatte, eine neue Stadt zu gründen. Auf die genaue Stelle konnten sich beide aber nicht einigen. Romulus sagte, die Götter hätten ihm eine bestimmte Stelle genannt. Er begann also, ein Gebiet auf dem Palatin-Hügel abzugrenzen, indem er einen Graben (lateinisch pomerium) aushob. Remus sprang über den Graben hinweg und zeigte seinem Bruder so seine Missbilligung. (Nach anderen Versionen war es die noch niedrige Stadtmauer, über die er sprang.) Romulus erzürnte dies so sehr, dass er seinen Bruder tötete. Die Stadt, die er gründete, benannte er nach seinem Namen. So entstand Rom.

Nun hatte Romulus also eine Stadt. Was noch fehlte, waren ihre Einwohner. Er machte daher bekannt, dass alle Heimatlosen und Verfolgten in seiner Stadt ein Asyl finden könnten. Bald hatte er eine schöne Sammlung von Dieben, Mördern und anderen Kriminellen zusammen.

Der Anfang war immerhin getan. Mit einer ausschließlich männlichen Bevölkerung war die Stadt aber nicht überlebensfähig. Romulus musste zu einer List greifen: Er sandte eine Botschaft an die Bewohner der umliegenden Gegenden, die Stämme der Sabiner, in der er alle, Männer, Frauen und Kinder, zu einem Fest einlud. Nichts ahnend erschienen die Sabiner auch sehr zahlreich. Auf sein Zeichen hin überfielen seine Männer jedoch die waffenlosen Gäste und entführten deren Töchter.

Die Sabinerinnen verhindern einen Krieg

Angesichts des zwielichtigen Rufes der Männer Roms mag dieses Vorgehen nicht überraschen. Die Sabiner waren darüber empört, aber sie ließen sich Zeit mit der Rache. Nach einigen Monaten stellte der König der Sabiner, Titus Tatius, eine Armee zusammen, mit der er auf Rom zu marschierte. Kurz nach Beginn der Kämpfe kam es zu einer Intervention der Sabinerinnen. Einige von ihnen hatten mittlerweile Römer geheiratet und schon Kinder bekommen, sodass ihnen eine Fortsetzung der Feindseligkeiten sinnlos erschien.

Die Sabiner und Römer schlossen also Frieden. Ihre beiden Völker vereinten sich zu einem. Zunächst herrschten beide Könige gemeinsam. Nach Titus Tatius’ Tod wurde Romulus einziger König in Rom und herrschte für die nächsten 33 Jahre.

Die Götter nehmen Romulus zu sich

Nach seinem Tod verschwand Romulus auf seltsame Weise. Er erschien eines Nachts einem Bürger Roms in dessen Träumen. Er erklärte, die Götter hätten ihn zu sich genommen und zu einem der ihren gemacht. Sein neuer Name lautete nun Quirinus. Einer der wichtigsten Götter Mittelitaliens (vielleicht sogar ein Gott der Sabiner) hatte den gleichen Namen. Wie so oft wurden also beide Götter mit der Zeit zu einer einzigen Gottheit verschmolzen.

Bevor die Epoche der römischen Republik begann, hatte Rom sieben sagenumwobene Könige (Romulus eingeschlossen) – sieben Könige für die Stadt auf sieben Hügeln. Die sieben Könige hießen:

Romulus (herrschte von 753 bis 715 v. Chr.)

Romulus (herrschte von 753 bis 715 v. Chr.)

Numa Pompilius (herrschte von 715 bis 673 v. Chr.) gründete Roms wichtigste religiöse Institutionen.

Numa Pompilius (herrschte von 715 bis 673 v. Chr.) gründete Roms wichtigste religiöse Institutionen.

Tullus Hostilius (herrschte von 673 bis 642 v. Chr.) verdankt seinen Namen seiner Neigung zum Krieg.

Tullus Hostilius (herrschte von 673 bis 642 v. Chr.) verdankt seinen Namen seiner Neigung zum Krieg.

Ancus Marcius (herrschte von 642 bis 616 v. Chr.) vergrößerte das Gebiet Roms.

Ancus Marcius (herrschte von 642 bis 616 v. Chr.) vergrößerte das Gebiet Roms.

Tarquinius Priscus (herrschte von 616 bis 579 v. Chr.) baute viele Tempel und Gebäude in der Stadt, zum Beispiel den Tempel von Jupiter und Minerva auf dem Kapitolshügel.

Tarquinius Priscus (herrschte von 616 bis 579 v. Chr.) baute viele Tempel und Gebäude in der Stadt, zum Beispiel den Tempel von Jupiter und Minerva auf dem Kapitolshügel.

Servius Tullius (herrschte von 579 bis 534 v. Chr.) schuf eine neue Verfassung für die Stadt.

Servius Tullius (herrschte von 579 bis 534 v. Chr.) schuf eine neue Verfassung für die Stadt.

Tarquinius Superbus (herrschte von 534 bis 510 v. Chr.) erweiterte das Stadtgebiet, war aber ein schlechter König. Nach der Schändung Lucretias wurde er gestürzt.

Tarquinius Superbus (herrschte von 534 bis 510 v. Chr.) erweiterte das Stadtgebiet, war aber ein schlechter König. Nach der Schändung Lucretias wurde er gestürzt.

Die Römer hatten diesen Königen gegenüber gemischte Gefühle. Auf der einen Seite genossen sie es, ihre frühe Geschichte zu feiern. Auf der anderen Seite war es so, dass während der republikanischen Phase der Titel »König« gleichbedeutend mit der Machtanmaßung eines einzelnen Herrschers war und die Segnungen eines gemeinschaftlich entscheidenden Senats noch fehlten. Vielleicht ist dies ein Grund dafür, dass besonders der letzte König einen derart schlechten Ruf genoss. Im Grunde war man über die Einrichtung der Republik froh.

Die Geschichte von Lucretia und Roms letztem König

Der letzte König Roms, der tyrannische Tarquinius, verliebte sich in eine Frau mit Namen Lucretia. Sie war mit einem anderen Mann verheiratet und wegen ihrer Tugendhaftigkeit hoch gerühmt.

Tarquinius besuchte sie eines Tages, als ihr Mann gerade nicht da war. Sie hieß ihn willkommen und bewirtete ihn, wie es sich gehörte. Schließlich packte er sie und zwang sie, sich ihm hinzugeben. Weigerte sie sich, so drohte er, würde er sie und einen ihrer Sklaven umbringen und es wie Ehebruch aussehen lassen.

Lucretia ließ es also geschehen. Als der König weg war, rief sie ihren Mann und ihren Vater zu sich und berichtete, was geschehen war. Sie versicherten ihr, dass sie nichts Böses getan habe, konnten aber nicht verhindern, dass sie sich selbst umbrachte. (Dies war wohl als Lehre und »Vorbild« für die römischen Frauen gedacht.)

Ihre Verwandten griffen zu den Schwertern und verfolgten den König, der in eine benachbarte Stadt floh. Dann entschieden sie, dass sie keine weiteren Könige mehr wollten, und riefen eine Republik aus. Lucretias Ehemann wurde zu einem der ersten Konsuln ernannt. Die Schändung Lucretias wurde Teil des römischen Gründungsmythos.