16

Sintfluten, Lehm und Götter: Die Mythologie Mesopotamiens und der Hebräer

In diesem Kapitel

Die Götter der Mesopotamier

Die Götter der Mesopotamier

Die Erschaffung der Welt nach dem Enuma Elisch

Die Erschaffung der Welt nach dem Enuma Elisch

Das Gilgamesch-Epos

Das Gilgamesch-Epos

Die Mythologie der Hebräer

Die Mythologie der Hebräer

Das Wort Mesopotamien bedeutet übersetzt »Land zwischen den zwei Flüssen«, auch Zweistromland genannt. Die hier gemeinten Flüsse sind Euphrat und Tigris. Das alte Mesopotamien lag auf dem Gebiet des heutigen Irak. Es gilt als die Wiege der Zivilisation und es brachte die ältesten Mythen hervor, die wir heute noch kennen. Die Bezeichnung »Mesopotamien« bezieht sich auf das ganze weite Gebiet zwischen den Flüssen. Es gibt eine Reihe von Zivilisationen, die dort entstanden sind und wieder vergingen. Man bräuchte ein ganzes Buch, um eine annähernde Übersicht über sie zu geben. Die größten und bekanntesten Kulturen dieser Region waren jedenfalls die Sumerer, Akkader und Babylonier. Etwas weiter im Osten Richtung Mittelmeer gab es das Volk der Hebräer, die zwar kein großes Reich hervorgebracht, die aber aus anderen Gründen große Bedeutung erlangt haben.

Das sogenannte Gilgamesch-Epos ist so ziemlich das älteste Epos, das wir kennen. Es stammt aus der Zeit um 3000 v. Chr. und schildert die Erlebnisse eines sumerischen Helden, der gegen Götter und Ungeheuer kämpft und eine neue Zivilisation erschafft. Es gibt einige verblüffende Ähnlichkeiten mit Geschichten aus der Bibel. Enuma Elisch ist der Name des babylonischen Schöpfungsmythos, eine ähnlich wilde und gewalttätige Geschichte wie die Schöpfungsgeschichte des griechischen Dichters Hesiod. Die Schöpfungsmythen der hebräischen Bibel wiederum (also des Alten Testaments) sind grundverschieden von dem, was wir bei den Griechen oder in der mesopotamischen Kultur finden. Die Sintflutgeschichte in der Genesis mag auf den ersten Blick derjenigen im Gilgamesch-Epos gleichen; sie unterscheidet sich aber wesentlich in ihrer Art der Darstellung des Menschen und seiner Beziehung zum Göttlichen.

Das Gilgamesch-Epos: Die Schöpfungsgeschichte der Sumerer

Die Geschichte von Gilgamesch ist über 4000 Jahre alt. Sie war allen Völkern Mesopotamiens geläufig und es gibt sie in sumerischen und babylonischen Fassungen. Leider besitzen wir keine Fassung des vollständigen Epos. Die Texte müssen aus einzelnen Teilen zusammengesetzt werden, die mal älteren und mal jüngeren Datums sind, in verschiedenen Sprachen geschrieben sind und aus unterschiedlichen Regionen stammen. Ein wahres Puzzlespiel also, das zwar unmöglich erscheint, dennoch aber geglückt ist, sodass wir auch heute noch die Geschichte von Gilgamesch, dem König von Uruk, erzählen können.

König Gilgamesch: Der starke Mann in Uruk

Gilgamesch war der legendäre König der Stadt Uruk (in der Bibel als Erech bekannt, heute die Ruinenstätte Warka im Irak). Er war der Sohn des Königs Lugalbanda und der Göttin Ninsun. Er soll zu zwei Dritteln göttlich und nur zu einem Drittel menschlich gewesen sein – sehr mysteriös. In der Version der Hethiter war er elf Meter groß; andere Versionen erwähnen allerdings nichts, was auf eine besondere Größe des Königs schließen ließe.

Zu Anfang der Geschichte erleben wir einen gelangweilten Gilgamesch. Er war ein König, sah besser aus und war stärker als alle anderen, hatte nur leider nicht genug zu tun. Dies frustrierte ihn und brachte ihn schließlich in Schwierigkeiten. Er missbrauchte seine Untertanen, trieb Unzucht mit deren Töchtern und Söhnen und wurde einfach immer unerträglicher, bis die Einwohner von Uruk beschlossen, den Gott Anu um Hilfe zu bitten.

Gilgamesch findet einen Freund

Anu bat Aruru, eine Schöpfungsgöttin, für Gilgamesch einen Kameraden zu erschaffen. Dieser Freund sollte Enkidu heißen. Zunächst war Enkidu im Wesentlichen ein Tier. Er lebte in der freien Natur und sprach mit den anderen Tieren. Eines Tages aber traf er auf eine Schamkat (eine Tempelprostituierte) aus der Stadt und schlief mit ihr. Danach wollten die anderen Tiere nichts mehr mit ihm zu tun haben. Der Natur entfremdet, wurde er zum Kulturmenschen.

Von den Tieren verstoßen, begab er sich wieder zu der Tempelprostituierten, die ihm beibrachte, wie man sich zivilisiert benimmt. Er hörte auf, Milch zu trinken, und begann, den Wein zu schätzen; sie gewöhnte ihn an Kleider und daran, sich zu kämmen. Dann machte er sich auf in die Stadt, um einen gewissen Gilgamesch zu finden, von dem er gehört hatte, dass er sich unmöglich aufführe.

Als Gilgamesch und Enkidu aufeinandertrafen, gerieten sie sofort aneinander. Sie schlugen sich und rangen miteinander. Am Ende gewann Gilgamesch die Oberhand. Der Kampf war aber so knapp ausgegangen, dass Gilgamesch wusste, dass er seinen Meister gefunden hatte. Am Ende wurden sie Freunde.

Enkidu schlug vor, etwas Abenteuerliches zu unternehmen. Die beiden brachen also auf, um das Ungeheuer Humbaba zu töten, das im großen Zedernwald im Westen lebte. Sie nahmen ihre Äxte mit. Auf dem Weg überkamen Enkidu jedoch Zweifel, ob das alles wirklich eine so gute Idee gewesen war. Gilgamesch aber machte sich über seine Angst lustig und drängte ihn zum Weitermarschieren. Je näher sie dem Ungeheuer aber kamen, desto nervöser wurde aber Gilgamesch. Enkidu machte sich nun seinerseits lustig über ihn. Sie sprachen sich gegenseitig Mut zu, traten dem Ungeheuer Seite an Seite entschlossen gegenüber und töteten es.

Ischtar, die Göttin der Liebe und des Krieges

Als sie wieder zu Hause in Uruk waren, legte Gilgamesch sein prächtigstes Gewand an, damit seine Untertanen ihn gebührend feiern konnten. Er sah so gut darin aus, dass Ischtar, die Göttin der Liebe und des Krieges sich bei seinem Anblick sofort in ihn verliebte. Als sie sich ihm offenbarte, hatte der Umworbene nur Verachtung für sie übrig. Er dachte daran, mit wie vielen Sterblichen sie schon Schäferstündchen gehabt hatte und was mit vielen von ihnen später dann geschehen war. Er erinnerte die Göttin daran, wie sie einen ihrer Liebhaber in einen Wolf und einen anderen in einen Maulwurf verwandelt hatte. »Vergiss es!«, sagte er.

Ischtar war zutiefst enttäuscht und gekränkt und ließ den Himmelsstier frei, damit dieser die Ernten zertrampeln und die Menschen von Uruk terrorisieren konnte. Der gütigere Gott Enlil versuchte zwar noch, sie zu stoppen, aber ohne Erfolg, denn sie drohte, die Tore der Unterwelt zu öffnen und die Toten zu einem Festmahl bei den Lebenden einzuladen (wie sie es schon einmal gemacht hatte). Gilgamesch und Enkidu gelang es aber, den Stier mit vereinten Kräften zu töten.

Dann starb Enkidu. Gilgamesch war untröstlich. Der Tod seines Freundes erinnerte ihn daran, dass auch er eines Tages würde sterben müssen, Held hin oder her. Also machte er sich alleine auf eine weitere Suche – dieses Mal, um das Geheimnis der Unsterblichkeit zu ergründen.

Die Suche nach der Unsterblichkeit

Gilgamesch reiste weit fort, so weit wie noch niemand zuvor. Auf seiner Reise musste er allerlei Löwen und Drachen töten, sich mit dem Skorpion-Menschenpaar darauf verständigen, das Gebirge Maschu passieren zu dürfen, um schließlich wohin zu gelangen? Zu einem Wirtshaus an der Grenze zum Jenseits.

Die Wirtin war Siduri (auch Schiduri), die Frau-die-den-Wein-herstellt. Zunächst versuchte sie, ihn von seiner Reise abzubringen. Dann gab sie ihm einen Rat mit auf den Weg: Er solle doch einmal mit dem einen Menschen sprechen, der tatsächlich Unsterblichkeit erlangt hatte; sein Name sei Utnapischtim. Gute Idee, dachte sich Gilgamesch und machte sich zu ihm auf den Weg. Um zu ihm zu gelangen, musste er allerdings die Wasser des Todes überqueren, was ihm mithilfe des Fährmannes Urschanabi auch gelang.

Nach einer gefährlichen Reise traf Gilgamesch schließlich auf Utnapischtim, an dem er nichts Ungewöhnliches bemerken konnte. Gilgamesch berichtete ihm von seiner Reise und den Abenteuern, die er unterwegs erlebt hatte, was diesen aber überhaupt nicht beeindruckte. Utnapischtim nannte ihn einen Tor und wollte ihn dazu bewegen, seine Suche aufzugeben. Gilgamesch aber wollte erst die Geschichte seines Gastgebers hören.

Utnapischtim erzählt eine Sintflutgeschichte

Utnapischtim erzählte Gilgamesch, dass vor langer Zeit die Menschen auf Erden zu viel Lärm machten und die Götter derart verärgerten, dass sie schließlich beschlossen, alle Menschen auszulöschen. Der Gott Ea aber teilte Utnapischtim den Plan der Götter mit, sodass dieser rechtzeitig ein Boot bauen konnte, das ihn vor der einsetzenden Sintflut rettete. Die Flut war so stark, dass selbst die Götter es mit der Angst bekamen. Ea nutzte die Gelegenheit und riet den Göttern, erstens in Zukunft lieber zweimal nachzudenken, bevor sie noch einmal auf eine solche Idee kämen, und zweitens, das Utnapischtim und seiner Frau angetane Unrecht wieder gutzumachen, indem sie beide unsterblich machten.

Nachdem er zu Ende erzählt hatte, machte Utnapischtims Frau den Vorschlag, Gilgamesch solle ein Experiment durchführen – nämlich sechs Tage am Stück wach zu bleiben. Gilgamesch erklärte sich bereit zu dem Versuch und fiel prompt für sechs Tage in einen tiefen Schlaf. Wie wir das Ganze zu deuten haben, ist nicht ganz klar. Vielleicht soll es zeigen, dass Unsterblichkeit so ist, wie niemals schlafen zu können. Gilgamesch würde die Unsterblichkeit also gar nicht gefallen, vorausgesetzt, er bekäme sie gewährt. Vielleicht soll die Prüfung aber auch bedeuten, dass Gilgamesch auch nicht im Entferntesten dazu in der Lage ist, so etwas wie Unsterblichkeit zu ertragen, und es reine Zeitverschwendung ist, danach zu streben.

Wie dem auch sei – als er wieder erwachte, wurde er von seinen Gastgebern sehr bedauert, sodass sie ihm schließlich aus Mitleid erzählten, wo er die magische Pflanze finden könne, die ihn unsterblich machen würde. Er fand die Pflanze auch, wollte aber dann erst noch ein wenig ruhen. Während er sich an einem Brunnen wusch, kam eine Schlange und fraß die magische Pflanze auf. Das nennt man Pech!

Die Geschichte hatte aber doch ein glückliches Ende. Als er sich seiner Heimatstadt Uruk näherte, sah er die mächtigen Stadtmauern, die er erbaut hatte, und dachte bei sich, dass ihm eine Art der Unsterblichkeit vielleicht doch vergönnt sei: Er hatte ja eine Stadt und eine Zivilisation gegründet, die ihn überdauern würde. Seine Spur würde sich nach seinem Tode also nicht einfach verlieren. Er würde in seinen Taten und Abenteuern weiterleben.

Bisher ist seine Ahnung ja auch in Erfüllung gegangen!

Enuma Elisch: Die Schöpfungsgeschichte der Babylonier

Das Enuma Elisch nennt man auch die »Babylonische Schöpfungsgeschichte«. Es stammt aber noch aus der Zeit vor den Babyloniern. Wir wissen von diesem Mythos, seit Archäologen in den Ruinen der Stadt Ninive, der alten Hauptstadt des Assyrischen Reiches also, Tontafeln fanden, auf denen die Geschichte erzählt wird. Andere Tafeln fand man in den Resten der Stadt Uruk. Nach mesopotamischen Maßstäben sind die Fundstücke nicht so alt – sie stammen aus der Zeit zwischen 1000 und 500 v. Chr., also einer Epoche, als es im Zweistromland schon seit ungefähr 3000 Jahren Zivilisationen gab. Der eigentliche Mythos aber ist noch viel älter. Er geht mindestens auf die Zeit der ersten babylonischen Dynastie zurück, als König Hammurabi, der zwischen 1792 und 1750 v. Chr. König war, seinen berühmten Gesetzeskodex schreiben ließ.

Viele der Namen im Enuma Elisch sind aber sumerischen Ursprungs. Die Herrschaft der Sumerer, die das vielleicht erste politische Herrschaftssystem auf der Welt errichteten, dauerte von 3800 bis etwa 2000 v. Chr., als König Sargon seine Hauptstadt Akkad mit anderen Stadtstaaten des Volkes der Sumerer vereinte. Aus Akkad, das im Norden des Gebietes der Sumerer lag, sollte sich einige Jahrhunderte später das babylonische Reich entwickeln. Wir haben es hier also mit einem wirklich alten Mythos zu tun.

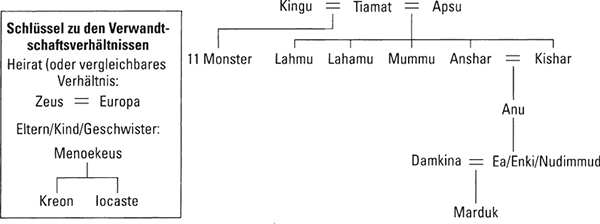

Der Name »Enuma Elisch« bedeutet übersetzt »Als droben«; dies sind die ersten beiden Worte des ersten Verses des Mythos, den wir Enuma Elisch nennen, in dem es in der ersten Verszeile heißt: »Als droben die Himmel nicht genannt waren ...« Abbildung 16.1 zeigt den »Stammbaum« des Enuma Elisch.

Diese Fassung von der Erschaffung der Götter stimmt nicht völlig mit anderen Geschichten über die Beziehungen der Götter untereinander überein – aber so ist das nun mal mit der Mythologie.

Nichts als eine einzige, große und glückliche Familie

Der Mythos beginnt fast idyllisch. Vor der Entstehung von Himmel und Erde oder überhaupt irgendetwas Seiendem gab es Tiamat und Apsu sowie deren Sohn Mummu. Tiamat war weiblich, die Göttin des Süßwassers. Apsu war männlich und Gott des Salzwassers. Ihr Sohn Mummu war der Nebel, der über dem Wasser aufsteigt.

Das Paar bekam noch vier weitere Kinder, zwei Zwillingspärchen. Als Erstes kamen Lahmu und Lahamu zur Welt, danach folgten Anshar und Kishar, die klüger und stärker als ihre beiden älteren Geschwister waren. Anshar und Kishar zeugten ein Kind mit Namen Anu, das später der Himmelsgott wurde.

Anu wiederum hatte ein Kind namens Ea, das aber auch auf die Namen Nudimmud und Enki hörte. Ea war ungeachtet seines erst jungen Alters mit Abstand der beste unter allen Göttern. Er war der Gott des Grundwassers und der Magie. Außerdem war er für das Entwerfen guter Pläne zuständig.

Die meisten der jüngeren Götter – Lahmu, Lahamu, Anshar, Kishar, Anu und Ea – ließen es sich die meiste Zeit gut gehen und wollten vor allem eines: Spaß haben. Apsu und Tiamat waren darüber gar nicht glücklich, denn sie konnten nachts durch das ewige Feiern der anderen Götter kaum schlafen. Anscheinend gab es nur einen Gott, der sich dem allgemeinen Krawall nicht anschließen wollte, nämlich Mummu, den erstgeborenen Sohn von Apsu und Tiamat. Apsu und Mummu beschwerten sich bei den jüngeren Göttern, stießen aber auf taube Ohren. Also beschlossen sie, dass nur drastischere Methoden helfen konnten. Vater und Sohn erläuterten ihren Plan Tiamat; sie wollten alle jüngeren Götter kurzerhand umbringen, um wieder ihre Ruhe zu haben.

Tiamat war empört über ihren Plan und wollte nichts damit zu tun haben. Apsu und Mummu ließen sich aber davon nicht zurückhalten. Als die anderen Götter von ihrem Vorhaben erfuhren, gerieten sie in Panik und liefen wie aufgescheuchte Hühner hin und her.

Gott Ea im Haus erspart – ja was?

Nur der Gott Ea wusste, was zu tun war. Er zog einen magischen Ring um die gefährdeten Götter, um sie zu schützen, und sprach einen Zauberspruch gegen seinen Urgroßvater Apsu aus. Dieser fiel daraufhin in einen tiefen Schlaf. Dann nahm Ea dessen Krone ab und setzte sie sich selbst auf. Er tötete Apsu, sperrte Mummu ein und errichtete ein Haus über Apsus Grab, das er – sehr originell – Apsu nannte. Tiamat kam ungeschoren davon, da sie sich an den Mordplänen nicht beteiligt hatte.

Bald danach zog er mit seiner neuen Frau Damkina in das eben errichtete schöne Haus ein. Sie bekamen einen Sohn, den sie Marduk nannten. Ea machte seinen Sohn »doppelt gleich« mit den anderen Göttern; falls Sie in diesem Ausdruck keinen Sinn erkennen können, machen Sie sich nichts draus und denken Sie daran, dass Ea über magische Kräfte verfügte.

Tiamat wurde wegen des Todes ihres Ehemanns zuerst schwermütig und dann böse. Sie heiratete erneut, einen Gott namens Kingu, der ihr zorniges und erregtes Gemüt nur noch mehr anheizte. So beschloss sie schließlich, sich zu rächen. Zu diesem Zweck gebar sie eine ganze Reihe Schlangenungeheuer, die dazu bestimmt waren, ihr als Soldaten zur Seite zu stehen. Nachdem sie genau elf dieser Kinder bekommen hatte, war sie bereit, ihren Plan in die Tat umzusetzen.

Der Götterhimmel ordnet sich neu

Ea erfuhr von Tiamats und Kingus Racheplänen und geriet darüber zunächst ein wenig in Panik. Dann besann er sich und ging zu seinem Großvater Anshar und fragte ihn um Rat. Anshar schlug vor, Ea solle seine Zauberkraft dazu benutzen, Tiamat zu besiegen. Bei ihrem ersten Ehemann habe es ja auch funktioniert. Ea probierte es aus; dieses Mal aber wollte sein Zauber nicht wirken.

Dann versuchte Eas Vater Anu mit Tiamat ein vernünftiges Wort zu reden, was aber auch nicht funktionierte. Da nun sowohl der Zauber als auch die Diplomatie versagt hatten, blieb als letztes Mittel nur noch die rohe Gewalt.

Wer konnte das Problem schließlich lösen? Marduk schien nach einhelliger Meinung hierfür am besten geeignet zu sein. Anshar, Anu und Ea riefen ihn zu sich und erläuterten ihm alles. Ea und Anu trainierten mit ihm und statteten ihn für diese Aufgabe mit göttlichen Kräften aus, die er im Kampf gegen Tiamat benötigen würde. Nach Ende seiner Ausbildung war er bereit, Tiamat entgegenzutreten. Er verlangte als Preis, dass man ihm den Status des höchsten aller Götter zuerkennen müsse, falls er als Sieger aus dem Kampf hervorgehen sollte.

Bevor sie Marduks Wunsch erfüllen und den Kampf überhaupt beginnen konnten, mussten sie die Erlaubnis aller Annunaki einholen (das Wort, mit dem sich die Götter selbst benannten).Anshar schickte also seinen Boten Kaka, der Lahmu und Lahamu sowie Kishar und Damkina dazu bewegen sollte, sich ihnen anzuschließen. Diese waren zunächst ein wenig besorgt über das Ausmaß der Probleme. Nach einem Essen mit reichlich Wein aber schwenkten sie auf die Linie der anderen ein.

Schließlich erschien Marduk, um allen Göttern das Gelernte vorzuführen. Sie breiteten ein Gewand auf dem Boden aus. Marduk sprach einen Zauberspruch, und das Gewand wurde in Stücke gerissen. Dann sprach er einen anderen, wodurch das Kleidungsstück sich wieder zusammenfügte. Alle Götter waren begeistert, verbeugten sich vor Marduk und priesen ihn als ihren König.

Marduk machte sich auf den Weg zu Tiamat und Kingu. Kingu war von ihm so eingeschüchtert, dass er keinen Widerstand leistete. Tiamat aber war aus ganz anderem Holz geschnitzt und leistete Marduk heftige Gegenwehr. Marduk gewann den Kampf, indem er einen furchtbaren Wind entfachte und ihn ihr in den Mund blies, der sich so weit öffnete, dass Marduk einen Pfeil durch ihren Rachen direkt ins Herz abfeuern konnte.

Marduk nahm aus Kingus Händen die Schicksalstafel und hängte sie sich um den Hals. Er teilte Tiamats Körper in zwei Teile und formte aus dem einen den Himmel und aus dem anderen die Erde. Er erschuf die Sternbilder und setzte die Zeit in Gang. Dann tötete er seinen Gefangenen Kingu und machte aus seinem Blut die ersten Menschen.

Er befahl, dass die Hälfte der Annunaki fortan Erd- und die andere Hälfte Himmelsgötter sein sollten. Sie waren ihm so dankbar dafür, dass er sie vor Tiamat gerettet hatte, dass sie ihm zu Ehren die Stadt Babylon errichteten.

Die Götter Mesopotamiens: Gut, wir fürchten Euch – seid Ihr jetzt glücklich?

Die Menschen in der Mythologie Mesopotamiens verehrten zwar ihre Götter; dass sie sie aber auch mochten, kann man nicht so ohne Weiteres behaupten. Als der alte Mann Utnapischtim den Göttern nach der Flut ein Opfer darbrachte, berichtete er, dass die Götter »wie die Fliegen über das Opfer hergefallen sind, angelockt von seinem süßlichen Geruch«. Als die Göttin Ischtar den Helden Gilgamesch bedrängte, sich mit ihr zu vereinen, da fragte er sie, ob sie den Verstand verloren habe; nie und nimmer lasse er sich dazu bewegen.

Diese Haltung den Göttern gegenüber – Furcht vermischt mit Verachtung – mag vielleicht vom harten und entbehrungsreichen Leben zwischen Euphrat und Tigris herrühren. Die Sommer waren gnadenlos heiß und die Winter eisig kalt. Während der Nil in verlässlichem Rhythmus jedes Jahr die Felder überflutete und fruchtbaren Schlamm zurückließ, gab es bei Euphrat und Tigris diese Zuverlässigkeit nicht. Wenn es mal eine Flut gab, hatte sie katastrophale Ausmaße. Die Ebenen des Zweistromlandes wurden von starken Gewittern heimgesucht. Sintflutartige Überschwemmungen waren wohl keine Seltenheit. Es mag also nicht verwundern, dass die Menschen den Göttern zwar Opfer darbrachten, um sie milde zu stimmen, ihnen aber keine großartigen Lobpreisungen zukommen ließen. Freundschaften zwischen menschlichen Helden und Göttern, wie es sie bei den Griechen gab – man denke etwa an Odysseus und Athene –, waren in der mesopotamischen Mythologie unbekannt.

Wer waren diese Götter? Es ist unmöglich, eine vollständige Liste aufzustellen, weil es über einen Zeitraum von mehreren Tausend Jahren viele Zivilisationen und Kulturen in Mesopotamien gegeben hat: Sumerer, Hethiter, Assyrer, Babylonier und natürlich die Perser. Die berühmten Mythen dieser Kulturen wie Enuma Elisch oder das Gilgamesch-Epos waren den Sumerern, Assyrern und Babyloniern gleichermaßen bekannt und sie enthalten einige der folgenden Götter. Bedenken Sie aber, dass die meisten dieser Götter verschiedene Namen bei unterschiedlichen Völkern haben. Wir werden in diesem Kapitel immer den ersten Namen aus der folgenden Liste verwenden:

Anu (oder einfach nur An): Der Vater der Götter, nicht aber deren König. Er war der Gott des obersten Teils des Himmels. Er war der mächtigste unter allen Göttern, aber auch der am schwersten fassbare. Mit den Menschen auf der Erde hatte er nicht allzu viel zu tun. Er bildete mit der Göttin Ki ein Paar.

Anu (oder einfach nur An): Der Vater der Götter, nicht aber deren König. Er war der Gott des obersten Teils des Himmels. Er war der mächtigste unter allen Göttern, aber auch der am schwersten fassbare. Mit den Menschen auf der Erde hatte er nicht allzu viel zu tun. Er bildete mit der Göttin Ki ein Paar.

Ki (die auch Ninhursag, Ninmah oder Nintu heißt): Sie war die Erde. Ihre Beziehung mit Anu brachte den Gott Enlil hervor.

Ki (die auch Ninhursag, Ninmah oder Nintu heißt): Sie war die Erde. Ihre Beziehung mit Anu brachte den Gott Enlil hervor.

Enlil: Enlil war der Herr des Windes. Er war zwar nicht so mächtig wie Anu, dafür aber aktiver. Er bewirkte die Veränderungen und Geschehnisse auf der Erde. Vor seiner Geburt war alles dunkel und langweilig.

Enlil: Enlil war der Herr des Windes. Er war zwar nicht so mächtig wie Anu, dafür aber aktiver. Er bewirkte die Veränderungen und Geschehnisse auf der Erde. Vor seiner Geburt war alles dunkel und langweilig.

Nanna (auch Sin): Sie war der Mond. Sie gebar Shamash.

Nanna (auch Sin): Sie war der Mond. Sie gebar Shamash.

Shamash (auch Utu genannt): Er war die Sonne (das arabische Wort für »Sonne« ist noch heute shams). Seine Tochter war Ischtar.

Shamash (auch Utu genannt): Er war die Sonne (das arabische Wort für »Sonne« ist noch heute shams). Seine Tochter war Ischtar.

Ischtar (auch Istar, Ishtar oder Inanna): Die Göttin von Liebe, Krieg und Mutterschaft. Sie ähnelt der griechischen Aphrodite Beziehungsweise der römischen Venus.

Ischtar (auch Istar, Ishtar oder Inanna): Die Göttin von Liebe, Krieg und Mutterschaft. Sie ähnelt der griechischen Aphrodite Beziehungsweise der römischen Venus.

Ea (oder Enki): Er war der weise Gott, derjenige, der unter den anderen Göttern Streit schlichtete. Besonderen Kummer bereitete ihm Ischtar, da man mit ihr in den überlieferten Mythen des Zweistromlandes normalerweise nichts als Ärger hatte.

Ea (oder Enki): Er war der weise Gott, derjenige, der unter den anderen Göttern Streit schlichtete. Besonderen Kummer bereitete ihm Ischtar, da man mit ihr in den überlieferten Mythen des Zweistromlandes normalerweise nichts als Ärger hatte.

Marduk: Er war der Gott der Babylonier. In vielen frühen Mythen tritt dieser Gott überhaupt nicht auf. Es scheint, dass er ursprünglich nur bei den Babyloniern vorkam und sich dann über die anderen Götter erhob, als Babylonien die herausragende Macht in der Region wurde. Die »Babylonische Genesis«, Enuma Elisch, ist die Geschichte darüber, wie Marduk König der Götter wurde. Wahrscheinlich wurde das Versepos geschrieben, um die babylonische Vorherrschaft in der Region zu legitimieren, nach dem Motto: Ätsch, unser Gott ist aber stärker als eure Götter!

Marduk: Er war der Gott der Babylonier. In vielen frühen Mythen tritt dieser Gott überhaupt nicht auf. Es scheint, dass er ursprünglich nur bei den Babyloniern vorkam und sich dann über die anderen Götter erhob, als Babylonien die herausragende Macht in der Region wurde. Die »Babylonische Genesis«, Enuma Elisch, ist die Geschichte darüber, wie Marduk König der Götter wurde. Wahrscheinlich wurde das Versepos geschrieben, um die babylonische Vorherrschaft in der Region zu legitimieren, nach dem Motto: Ätsch, unser Gott ist aber stärker als eure Götter!

Kur: Er war der Gott der Unterwelt. Er teilte sich sein Reich mit Ereschkigal.

Kur: Er war der Gott der Unterwelt. Er teilte sich sein Reich mit Ereschkigal.

Ereschkigal: Sie war Ischtars Schwester.

Ereschkigal: Sie war Ischtars Schwester.

In einigen Mythen heißt es, Ereschkigal sei der Titel Königin der Unterwelt als ein Geschenk gegeben worden; in anderen hingegen ist die Rede davon, dass Kur sich an ihr vergangen und sie gegen seinen Willen mitgenommen habe. Eine besonders hässliche Geschichte erzählt davon, wie es die Götter fertigbrachten, das Konkurrenzdenken unter den Geschwistern noch zu verstärken. Ereschkigal war mit Gugalanna, dem himmlischen Stier, verheiratet. Als er starb, beschloss die Göttin Ischtar, zu seiner Beerdigung zu gehen; immerhin war er der Ehemann ihrer Schwester gewesen. Das Begräbnis sollte natürlich in der Unterwelt stattfinden. Ereschkigal aber mochte es allem Anschein nicht allzu sehr, dass ihre Schwester in ihren Herrschaftsbereich eindringen wollte. Ereschkigal befahl also den sieben Wächtern der Unterwelt, von Ischtar zu verlangen, beim Durchgang durch jedes der sieben Tore der Unterwelt jeweils eines ihrer Kleidungsstücke abzulegen. Als sie am Ort des Begräbnisses ankam, hatte sie keine Kleider mehr am Leib. Da dies gegen die guten Sitten verstieß, ließ Ereschkigal sie umbringen und ihre Leiche an einer Wand aufhängen. Am Ende kam ihr Ea zu Hilfe und hauchte ihr wieder Leben ein; schließlich ziemte es sich nicht für eine Göttin, für immer tot zu sein. Ischtar aber musste für Ersatz in der Unterwelt sorgen. Ihre Wahl fiel auf Tammuz, den König von Uruk. Da ihm die Idee, für immer tot zu sein, aber gar nicht behagte, einigte man sich darauf, dass er immer nur für sechs Monate am Stück in die Unterwelt hinab musste und dann wieder zu den Lebenden hinaufsteigen durfte. Die anderen sechs Monate musste seine Schwester Geschtinanna für ihn in der Unterwelt ausharren (es wird nirgendwo erwähnt, was sie davon hielt).

Die hebräische Mythologie: A steht für Apfel und B steht für Babel

Die vielleicht bekanntesten Mythen entstammen der Mythologie der alten Hebräer; es sind insbesondere die Geschichten aus der Schöpfungsgeschichte (Genesis) der Hebräischen Bibel (die im Christentum als Teil des Alten Testaments bekannt ist), die uns besonders vertraut sind.

Wir müssen hier ganz klar sagen, was wir meinen, wenn wir die Geschichte der Genesis »Mythos« nennen. Wir meinen nicht, dass sie erlogen oder unwichtig sind oder dass sie nicht ernst genommen werden sollten. Wir meinen noch nicht einmal, dass es sich nicht um historische Ereignisse handelt.

Wie schon am Anfang des Buches erklärt, unterscheiden sich Mythen von anderen Geschichten dadurch, dass in ihnen eine Wahrheit zum Vorschein kommt, die in einem fundamentalen Sinne bedeutsam ist. Die Autoren des Buches sind beide der Ansicht, dass die Bezeichung »Mythos« für eine Erzählung diese in ihrem Wert und ihrer Bedeutung steigert und nicht vermindert. Jede alte Geschichte kann auf Tatsachen beruhen; nur wenige aber sind auch wahr. Die persönliche Meinung der Autoren ist, dass es nicht von Belang ist, ob die in einem Mythos geschilderten Ereignisse auch tatsächlich passiert sind oder nicht. Wichtig ist allein, dass er Bedeutung trägt und in ihm eine Wahrheit aufscheint.

Wir werden der (ja allgemein bekannten) Mythologie der Hebräer nicht allzu viel Platz einräumen, nur so viel, wie wir benötigen, um sie in einen Zusammenhang mit den anderen Mythologien zu stellen.

Die hebräische Version der Schöpfungsgeschichte unterscheidet sich sehr von der der Babylonier oder auch der Griechen. Den Hebräern zufolge gab es keine Familienstreitigkeiten unter den Göttern, es wurden keine Kinder verspeist und auch keine Ränke gegen die eigenen Eltern geschmiedet. Es gab nur einen Gott, dessen Name schlicht Gott war und alles allein durch sein Wort erschuf (zumindest fast alles; mehr dazu gleich).

Am Anfang gab es nur Wasser und Wind. Gott begann sein Werk, indem er das Licht erschuf und es von der Finsternis trennte. Dann baute er ein solides Gewölbe, das das Wasser zurückhalten sollte, und erschuf das trockene Land unter dem Gewölbe (die Geschichte von Noah und der Sintflut enthüllt, dass dieses Gewölbe Fenster besaß, die beim Öffnen das Wasser hindurchließen). Dann machte sich Gott daran, die Pflanzen und Tiere hervorzubringen, und rundete seine Schöpfung mit der Erschaffung der Menschen ab. All dies dauerte bloß sechs Tage. Siehe Abbildung 16.2.

Die Genesis erzählt in Wirklichkeit zwei Schöpfungsmythen, die Seite an Seite stehen:

Im ersten Mythos ist die Rede von einem Gott, der innerhalb von sechs Tagen alles nur durch die Kraft seiner Worte erschafft. Diese erste Version berichtet von der gleichzeitigen Erschaffung eines Menschenpaares – eines Mannes und einer Frau.

Im ersten Mythos ist die Rede von einem Gott, der innerhalb von sechs Tagen alles nur durch die Kraft seiner Worte erschafft. Diese erste Version berichtet von der gleichzeitigen Erschaffung eines Menschenpaares – eines Mannes und einer Frau.

Der zweite Schöpfungsmythos schildert, wie Gott Himmel und Erde an einem Tag erschuf und noch am selben Tag, noch vor der Erschaffung von Pflanzen und Tieren, erschuf er auch einen einzelnen Menschen. In dieser Fassung des Mythos erzeugt er ihn aber nicht alleine durch die Macht seines Wortes, sondern er beugt sich nieder und formt den Leib des Menschen aus Erde oder Lehm. In dieser zweiten Version entsteht der männliche Mensch vor dem weiblichen, der erst später aus der Rippe des Mannes geformt wird. Diese zweite Fassung des Schöpfungsmythos ist dem griechischen nicht unähnlich. Dort schuf Prometheus die Menschen auch aus Lehm.

Der zweite Schöpfungsmythos schildert, wie Gott Himmel und Erde an einem Tag erschuf und noch am selben Tag, noch vor der Erschaffung von Pflanzen und Tieren, erschuf er auch einen einzelnen Menschen. In dieser Fassung des Mythos erzeugt er ihn aber nicht alleine durch die Macht seines Wortes, sondern er beugt sich nieder und formt den Leib des Menschen aus Erde oder Lehm. In dieser zweiten Version entsteht der männliche Mensch vor dem weiblichen, der erst später aus der Rippe des Mannes geformt wird. Diese zweite Fassung des Schöpfungsmythos ist dem griechischen nicht unähnlich. Dort schuf Prometheus die Menschen auch aus Lehm.

Abbildung 16.2: Gott erschafft Adam (in der Darstellung Michelangelos). Streckt Adam hier seine Hand nach Gott oder nach Eva aus?

Ein Apfel und aus ist’s mit der Unbeschwertheit!

Genau wie Hesiod, der alles Übel unter den Menschen auf eine einzelne Frau schob, Pandora nämlich (vergleiche Kapitel 3), machten es auch die alten Hebräer. Eva, die erste Frau, wurde von der Schlange in Versuchung geführt, die als das klügste aller Tiere galt. Pandora wiederum öffnete die Büchse und ließ alles Böse in die Welt. Weil Eva den Apfel vom Baum der Erkenntnis (von Gut und Böse) aß, waren die Menschen nicht mehr unsterblich und mussten für ihren Lebensunterhalt von nun an im Schweiße ihres Angesichtes selbst sorgen. Auf der anderen Seite gab sie dem Menschen das moralische Urteilsvermögen (was ist gut, was böse?) und machte sie den Göttern ähnlicher, was der Grund dafür ist, dass ihnen die Unsterblichkeit genommen werden musste. Unsterblichkeit plus moralisches Urteilsvermögen nämlich hätte den Menschen gottgleich gemacht. Da der Mensch aber nur Mensch ist, kann er nicht beides gleichzeitig haben.

Der Turmbau zu Babel und das Sprachengewirr

Eine wichtige Funktion der Mythen ist, den Ursprung der Dinge zu erklären. Das beste Beispiel hierfür findet sich in der Bibel in der Geschichte vom Turmbau zu Babel.

Früher, so lautet der Mythos, da sprachen alle Menschen die gleiche Sprache. Eines Tages beschlossen die Menschen, einen Turm aus Ziegeln zu errichten, der bis in den Himmel hinauf reichen sollte. Gott hörte davon und fragte sich besorgt, was wäre, wenn die Menschen ihren Plan erfolgreich in die Tat umsetzten. Wer wüsste denn schon, was die Menschen sich dann vielleicht in Zukunft alles ausdenken würden?

Gott befahl also, dass die Menschen unterschiedliche Sprachen sprechen sollten. Da sie nun aber nicht mehr in der Lage waren, sich beim Bau vernünftig zu verständigen, gaben sie ihr Vorhaben wieder auf und verstreuten sich schließlich in alle Himmelsrichtungen.

Das verbindende Element der drei Schöpfungsmythen

Es scheint fast so zu sein, dass beinahe jede Kultur des Mittelmeeraums (sowie einige an anderen Orten) einen Mythos kennt, bei dem eine große Sintflut bis auf zwei Menschen alle Menschen tötet. Die Geschichte von Noah und seiner Arche ist sicher die berühmteste (in der christlichen Welt). Bei den Mesopotamiern gibt es die Geschichte von Utnapischtim und seinem Boot und bei den Griechen und Römern finden wir die Erzählung von Deukalion und Pyrrha (vergleiche Kapitel 12).

Die Arche Noah und ihre Mannschaft

Auch wenn sich diese Mythen oberflächlich gesehen so ähnlich sind – ihre Unterschiede sind es eigentlich erst, die sie noch interessanter machen. Vor der Sintflut, so wie sie die Hebräer erzählen, erkennt Gott die Verderbtheit seiner Schöpfung und bedauert es, dass er den Menschen überhaupt erschaffen hat. Noah erscheint Gott als einziger Mensch wertvoll genug, um verschont zu werden. Als die Geschichte an die Stelle kommt, wo es um den Bau von Noahs Boot geht, ist es nicht Noah, der selbstständig handelt; vielmehr erhält er von Gott genaue Instruktionen, was er zu tun und wie er vorzugehen hat. Im Text heißt es, dass »Noah tat, was Gott ihm aufgetragen hatte«. Die hebräische Sintflutgeschichte konzentriert sich also im Wesentlichen auf Gott; Noah selbst ist als Figur der Handlung nur schwach ausgebildet, ein flacher Charakter würde man in der Literaturwissenschaft sagen. Er ist mehr ein Instrument Gottes.

Die Sintflutgeschichten in Mesopotamien und bei den Hebräern unterscheiden sich wesentlich voneinander. Utnapischtim erhält von Ea den Tipp, dass er gut daran täte, sich in Sicherheit zu bringen. Nirgendwo wird aber erwähnt, dass er von Ea auserwählt wurde, weil er besonders tugendhaft gewesen wäre. Er hatte einfach Glück. In diesem Mythos kann sich kein Gott auf seine Fahnen schreiben, Utnapischtim konkret geholfen zu haben. Utnapischtim selbst war es, der das Boot entworfen und gebaut hat. Später erzählt er Gilgamesch davon.

Es heißt auch, dass die Flut den Göttern große Angst bereitet habe; Utnapischtim dagegen war ganz gelassen. Im mesopotamischen Mythos steht also der menschliche Held im Mittelpunkt des Geschehens, der den Göttern eine lange Nase macht, weil diese sich auf so feige und unschöne Weise still und leise davonschleichen.

Der römische Dichter Ovid beginnt sein Buch Metamorphosen mit der Geschichte einer Sintflut, die nur das Ehepaar Deukalion und Pyrrha überlebt (siehe Kapitel 12). Bei Ovid begibt sich Zeus unter die Menschen und ist Gast am Hofe eines Königs, der das Gebot der Gastfreundschaft aber auf das Schändlichste beleidigt. Zeus beschließt daraufhin, der missratenen Schöpfung ein Ende zu setzen und alle Menschen zu töten. Warum gerade Deukalion und Pyrrha auserwählt werden, wird nirgendwo erwähnt. Ovid geht es vielmehr um die dichterische Wiedergabe der spektakulären visuellen Effekte einer im Wasser versunkenen Welt – Delfine, die durch Kornfelder schwimmen, Fischschwärme, die ihre Nester in Bäumen bauen – sowie um die Schilderung der Einsamkeit und Verlassenheit der beiden Überlebenden.

Die Geschichte des Turmbaus zu Babel hat viel gemein mit der des Bellerophon, der versuchte auf dem geflügelten Pferd Pegasus auf den Olymp zu reiten, oder des Phaëton, der den Sonnenwagen lenken wollte. Beide bezahlten ihr Vorhaben mit dem Leben.

Ein durchgehendes Thema der Mythologie ist das gegen die Menschen ausgesprochene Verbot, zu versuchen, Göttlichkeit zu erlangen. Zwar gewähren die Götter mitunter einem auserwählten Menschen die Gnade der Unsterblichkeit, wie zum Beispiel Herakles oder Utnapischtim – die Unsterblichkeit oder eine andere Gnade aber von den Göttern erzwingen zu wollen, würde schwere Konsequenzen nach sich ziehen. (Mehr zu Herakles in Kapitel 6.)