10. Le lentiggini

Al di là dell’esperienza: la traccia

Una delle questioni fondamentali delle neuroscienze contemporanee rimane quella dei meccanismi che permettono al cervello di inscrivere l’esperienza nei circuiti neuronali, di costituire delle tracce. Si riassumono le conoscenze attuali sotto il termine generale di «plasticità neuronale», termine che ingloba l’insieme dei funzionamenti conosciuti implicati nei processi cellulari e molecolari alla base della memoria. La nozione di traccia ha il proprio posto tra le neuroscienze e la psicoanalisi, con la traccia mnesica in psicoanalisi e la traccia sinaptica in neuroscienze.1 La domanda resta tuttavia intatta, a sapere se la traccia è determinante per l’esperienza che sta per essere vissuta o se è determinata da ciò che viviamo. Se il circuito neuronale è modificato dall’esperienza che sta per essere vissuta o se è determinata da ciò che si vive. Se il circuito neuronale è modificato dall’esperienza, si trova, per questo, coinvolto in un cambiamento permanente, sottomesso alla contingenza. Il che è in sé una contraddizione, poiché da una parte l’esperienza si fissa e lascia una traccia e dall’altra tutto è potenzialmente trasformato in permanenza. È uno dei paradossi della plasticità neuronale: tutto si conserva e tutto cambia in permanenza.

A proposito della traccia, più che a una metafora grafica dell’iscrizione, così come Freud la considerava, bisogna pensare qui a una metafora plastica. Ricordiamo che Freud ipotizzava una prima iscrizione sotto forma di traccia mnesica, che designava col nome di «segno della percezione» (Wahrnehmungszeichen), dopodiché questa prima traccia veniva ritrascritta sotto forma inconscia, poi subiva una riscrittura (Umschrift) in una forma precosciente.2 Per le neuroscienze contemporanee, la traccia è un’associazione sincronica e spaziale di un insieme di neuroni, la cui riattivazione riproduce l’esperienza (cfr. il cap. 11). L’esperienza, cioè anche l’azione del soggetto, dà così forma al circuito neuronale; lo scolpisce in un certo modo. Alla metafora dell’iscrizione si aggiunge dunque la metafora della plasticità.

Con la traccia si genera però anche un al di là della traccia: la potenzialità di un cambiamento permanente che è implicito nell’iscrizione della traccia e nella sua reiscrizione. La plasticità implica al contempo una permanenza e una modificazione – una modificazione permanente del circuito neuronale che lo rende sempre differente e unico. Così non si utilizzerà mai due volte lo stesso cervello, così come non ci si tuffa mai due volte nello stesso fiume. È Eraclito applicato alle neuroscienze. Allo stesso tempo, sapere che cosa permette di mantenere una certa identità diacronica al di là della contingenza diventa un problema centrale per le neuroscienze, altrettanto centrale della conoscenza di ciò che, specularmente, permette di aprire al cambiamento in psicoanalisi.

In ogni caso, attraverso l’imprevedibile movimento dell’iscrizione e della reiscrizione delle tracce, neuroscienze e psicoanalisi si ritrovano intorno alla non aggirabile questione dell’individualità.

Per la psicoanalisi, la traccia è come un’impronta, come quella lasciata nella sabbia da Venerdì in Robinson Crusoe. Con la traccia, il segno si separa dal suo oggetto. Come dice Lacan a proposito dell’impronta di questo passo lasciato nella sabbia, traccia immediatamente identificata da Robinson come tale, «la distinzione del segno e dell’oggetto è qui molto chiara, poiché la traccia è proprio ciò che lascia l’oggetto, che è andato altrove».3

L’idea della traccia implica l’esistenza di una esperienza che ha luogo e che non è più. L’oggetto, lui, è andato altrove, è perso, si è sottratto. Non ne resta che la traccia.

Altro punto importante da sottolineare qui: il soggetto non è il risultato passivo delle tracce lasciate dall’esperienza; al contrario, partecipa alla loro produzione.4 Tutto si gioca tra la contingenza e l’azione del soggetto: la plasticità implica la possibilità di ricevere il loro impatto.

Prendiamo un esempio, quello dell’incontro amoroso. Che cosa determina un incontro amoroso? Un uomo in treno è incuriosito da una donna. Non riesce più a staccare lo sguardo. Prova un’emozione. Un turbamento lo coglie. Non sa cosa sta succedendo. Qualcosa in lei attira il suo sguardo, come un magnete. È forse la forma del suo viso? O le lentiggini, che gli paiono familiari? Questo incontro si fa improvvisamente inquietante. Perché questa e non un’altra, ci si chiede? E si hanno difficoltà a rispondere. Tutto ciò resta enigmatico. Non tutti gli incontri tra un uomo e una donna si trasformano per forza in una relazione amorosa. Perché ciò avvenga, bisogna appropriarsene, fare propria la contingenza dell’incontro. Un incontro amoroso non è l’espressione di un sistema di tracce: implica una contingenza, e il fatto che il soggetto si appropri di questa contingenza e che suoni le tracce già inscritte come le note di uno strumento musicale. In tal modo ognuno è, in se stesso, con le proprie scelte e le proprie azioni, l’agente del cambiamento.

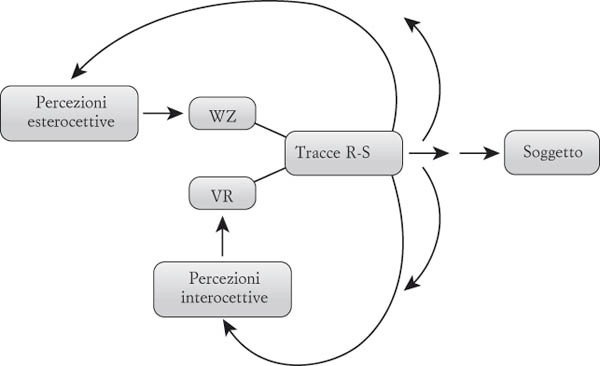

Ora, che cosa governa questa scelta? Che cosa conduce all’appropriazione di un’esperienza? Possiamo ripensare alla famosa esperienza di soddisfazione attraverso la quale si risolve lo stato di sconforto del neonato.5 Le azioni calmanti della madre permettono la scarica dell’eccesso di tensione, il placarsi del malessere somatico e sfociano così nel piacere. Questa esperienza di soddisfazione produce l’iscrizione di una traccia, che è innanzitutto una traccia di soddisfazione, dunque una rappresentazione R associata a uno stato somatico S di piacere. Si costruirà così un insieme di associazioni tra R e S che costituiscono la realtà psichica del soggetto. L’abbiamo detto, le rappresentazioni R si costituiscono a partire da stimoli esterni legati all’esperienza e veicolati dal sistema esterocettivo che sfocia nell’iscrizione di una traccia, Wahrnehmungszeichen.6 Gli stati somatici S si iscrivono, essi, per intermediazione dei sistemi interocettivi che esitano in una rappresentazione di questi stati somatici – è, in un certo qual modo la Vorstellungsrepräsentanz7 definita da Freud «il rappresentante della rappresentazione». È dalla tensione tra R e S, dalla tensione tra Wahrnehmungszeichen (WZ) e Vorstellungsrepräsentanz (VR), che emergerà l’atto del soggetto. Essendo esso stesso percepito, produrrà a sua volta un nuovo ciclo di percezioni esterocettive e interocettive che si iscrivono ugualmente sotto forma di R e S (fig. 10.1).

Figura 10.1

Costituzione della realtà interna del soggetto a partire dalle percezioni veicolate dai sistemi esterocettivi che costituiscono delle tracce (Wahrnehmungszeichen, WZ, segno della percezione) o rappresentazioni (R), e a partire da altre percezioni veicolate dai sistemi interocettivi che producono tracce (Vorstellungsrepräsentanz, VR, rappresentante della rappresentazione) o rappresentazioni di stati somatici S.

E il piacere in tutto cio? Come ha stabilito Damasio,8 la sua anticipazione gioca un ruolo primario nella determinazione dell’azione. È ciò che Freud presentiva quando ha dichiarato che qualsiasi nuova esperienza si confronta con l’attribuzione (l’«anticipazione» di Damasio) del piacere o del dispiacere. Freud parla più precisamente di «giudizio» di attribuzione che è precedente, ai suoi occhi, al giudizio di esistenza.9 In tal modo, l’attribuzione di piacere o di dispiacere è una condizione per accedere al riconoscimento, per non dire all’iscrizione, dell’esperienza. Nell’incontro amoroso, l’anticipazione del piacere è un elemento determinante dell’appropriazione, da parte del soggetto, della contingenza dell’incontro e nella messa in gioco delle tracce legate a questa esperienza.

Purtroppo non siamo sempre gli attori di questa appropriazione. Un evento può fare irruzione, come nel trauma.10 Lo subiamo allora senza poterlo sottomettere a una appropriazione soggettiva attraverso il giudizio di attribuzione. Nel trauma, l’esperienza si impone, mettendo in gioco lo sconforto, l’eccesso, lo smarrimento, il troppo-pieno di ciò che non può essere riassorbito psichicamente, cioè trattato sotto forma di traccia come nell’esperienza primordiale di soddisfazione. In senso più ampio, il trauma non è un’esperienza; esso procede dall’impossibilità di costituire un evento come esperienza. Ecco perché il trattamento del trauma avviene attraverso la proposta al soggetto di rappresentazioni per tamponare l’eccesso che lo ha colto. L’amnesia che caratterizza talvolta le sue vittime ne è la testimonianza, e conferma che in caso di trauma l’iscrizione della traccia può essere perturbata.

Per Damasio, come per Freud, ciò che è conosciuto non può esserlo se non in riferimento al piacere o al dispiacere,11 attraverso la loro anticipazione. Questa anticipazione implica per Freud un giudizio di attribuzione che è preminente. Vi è qui una convergenza tra Freud e Damasio. Questa preminenza nell’appropriazione dell’esperienza da parte del soggetto rappresenta anche il cuore della critica che può essere fatta all’approccio cognitivista12 che propone una visione dell’iscrizione dell’esperienza che non impegna il soggetto, la scelta del soggetto.

Torniamo ancora una volta sul Warnehmungszeichen o segno della percezione, già menzionato: occupa il posto di una prima traccia; si tratta dell’iscrizione iniziale della percezione. Allo stesso modo, come abbiamo visto, il Vorstellungsrepräsentanz è una traccia che rappresenta lo stato somatico. Queste due tracce iniziali sono anche il primo contatto tra il vivente e l’esperienza, ma anche tra il vivente e il linguaggio. Esse occupano un posto centrale nell’attribuzione – più precisamente con Damasio e Freud: l’anticipazione – del piacere o del dispiacere che presiede alla decisione (cfr. anche il cap. 12, fig. 12.4). È così, come dice anche Lacan, che «il soggetto riceve nella propria coscienza […] solo segni di piacere e di dolore».13 È ciò che gli arriva di ciò che accade a livello dei processi interni, di cui il processo del pensiero fa parte. È così infatti, come scrive ancora Lacan, che «qualsiasi pensiero, per sua natura, si esercita attraverso vie inconsce».14

Riconoscere il ruolo preminente dei segni di dolore e di piacere nell’anticipazione dell’azione, nella sua determinazione attraverso il giudizio di attribuzione non esime dal cogliere il linguaggio nella materialità, cioè come elemento consustanziale all’esperienza. Il linguaggio non è semplicemente una mediazione, uno strumento di comunicazione. Non è soltanto dalla parte dell’espressione, dalla parte dell’emergenza, il linguaggio non è solo una funzione emergente. È anche un operatore che segna il circuito neuronale; è anche un’esperienza. In questo senso partecipa alla produzione del soggetto.

Vi è una connessione tra linguaggio e vivente che sia il concetto di Warnehmungszeichen sia quello di Vorstellungsrepräsentanz tentano di mettere in luce. È un punto fondamentale per il nostro discorso sull’enigma del piacere, poiché da questa connessione primaria deriva il fatto che la traccia non esiste da sola, poiché essa implica anche uno stato del vivente, uno stato di piacere o di dispiacere.

Al «segno della percezione», Lacan ha dato un tempo il nome di significante.15 La traccia è un marchio lasciato dall’esperienza, qualcosa che si incarna. Allo stesso tempo, c’è anche qualcosa che va al di là di questa incarnazione, che è propria del linguaggio e del suo funzionamento, della sua struttura, e che, in un certo qual modo, può confondere l’iscrizione. Il linguaggio agisce sul vivente; è un operatore e non solo una mediazione neutra. Vi è una logica del linguaggio che può confondere il vivente.

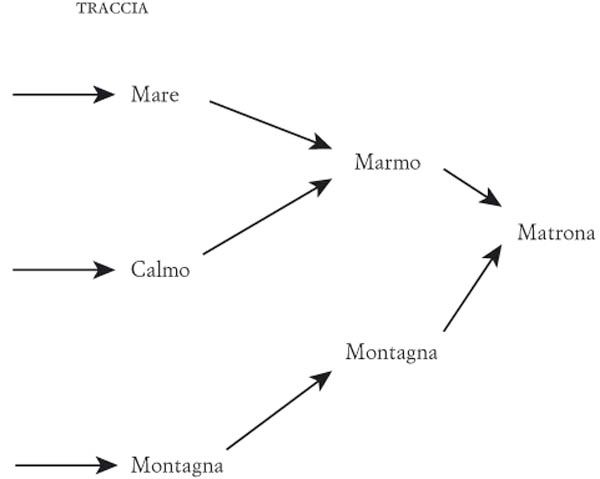

Facciamo un esempio, quello dell’equivoco contenuto nella frase francese «Tu n’es q’un vert/ver/verre».16 Ecco tre significati per lo stesso fonema. La frase può voler dire che la persona appartiene a un movimento ecologista (vert, verde), oppure che è ripugnante come un verme (ver) o ancora che è fragile come il vetro (verre). In questa frase, il linguaggio agirà in modo molto diverso sul vivente. A seconda del senso percepito, scatenerà reazioni molto diverse nella sua interazione con il vivente, e in particolare scatenerà reazioni sugli stati somatici associati alle rappresentazioni. È il fenomeno che si osserva in analisi nel processo di associazione. In seguito a un sogno, per esempio, un paziente collegherà in modo nuovo i significanti generati da parole diverse per creare nuovi significati: da mare e calmo andrà verso il marmo, ripensando alle sue vacanze in una stazione balneare italiana, Forte dei Marmi, dalla quale vedeva in lontananza le cave di marmo di Carrara. L’assocerà alle nevi della sua infanzia, là dove soggiornava quando era malato, solo con sua madre, e, in queste associazioni di linguaggio, vedrà forse all’improvviso emergere una figura terrificante di matrona (fig. 10.2).

Figura 10.2

Esempio di processo di associazione linguistica.

Possiamo anche ricordare la dimenticanza del nome di Signorelli, celebre esempio della Psicopatologia della vita quotidiana di Freud, già ampiamente commentato in A ciascuno il suo cervello. È così che ritroviamo ciò che dice Lacan quando suggerisce che «il materiale significante partecipa sempre un po’ del carattere evanescente della traccia».17 Il soggetto giunge al posto delle tracce, cancella alcune tracce,18 suona altre tracce; in tal modo le produce anziché risultarne. Così la traccia di ciò che è stato incontra il significante, e con lui il suo carattere evanescente, le sue dimensioni parassitarie, fonti di fraintendimenti, di malintesi, di incroci, di sostituzioni, di errori. Come diceva Canguilhem, l’errore è la caratteristica della vita per l’umano.19 L’errore è anche ciò che è introdotto a causa del linguaggio. Il significante è infatti di natura sostitutiva,20 è possibile sostituire i significanti con altri. Il linguaggio opera sul vivente; gli è esterno, ha la propria vita. I significanti si incatenano gli uni agli altri nelle associazioni, producono ogni volta un nuovo impatto. Come un parassita, il linguaggio colonizza impercettibilmente il vivente, implica un al di là dell’esperienza. Questo parassita linguistico21 utilizza dei sotterfugi e introduce all’equivoco – omofonie, omosemie, palindromi, anagrammi, tropi – un proliferare di arborescenze, di incroci (vert/ver/verre). Qualsiasi legame tra il vivente e il linguaggio può essere scelto dal soggetto perché vi faccia segno.22

Se il vivente è così colpito dal linguaggio,23 allora non siamo più nella causalità naturale nella quale l’esperienza si limiterebbe a iscriversi, ma piuttosto in un al di là di una semplice iscrizione lineare, in un al di là della traccia in seguito al parassitamento del linguaggio, che rimette in gioco diversamente le cose e apre alla scelta del soggetto. Nell’esempio vert/ver/verre è il soggetto che sceglie inconsciamente l’interpretazione, spinto dal proprio fantasma.24

Il linguaggio snatura l’umano. Ritroviamo qui il contrasto che abbiamo già notato: l’istinto che programma il comportamento animale senza equivoci e l’umano, parassitato dal linguaggio, che deve costruire la propria vita senza istruzioni per l’uso, senza che nulla sia più al proprio posto (fig. 1.1). Non disponendo più di vie programmate dall’istinto, l’uomo si trova sottomesso alla contingenza e alla pressione della pulsione che, così spesso, lo lascia disarmato senza altra risposta che quella che egli stesso inventa. È quindi compito di ciascuno costruire le proprie istruzioni per l’uso, tra le altre cose con il linguaggio, che è fonte di fraintendimenti e di errori, ma che aggiunge una dimensione supplementare liberando dal semplice determinismo genetico per aprire alla scelta, all’individualità, alla creatività. Il linguaggio apre all’errore e talvolta all’errore creativo, l’errore che libera.

Come nota Jacques-Alain Miller: «Osservate un ratto in un laboratorio, capirete subito il suo comportamento. Ma l’uomo parla, il che complica il tutto. Il suo comportamento non ha mai nulla di evidente».25 Con l’uomo non siamo più nel registro dell’istinto ma in quello della pulsione. Abbiamo esplicitato la nozione di pulsione a partire dalla risoluzione della tensione tra uno stato somatico e una rappresentazione. Guardiamola sotto l’aspetto dell’obiettivo. L’obiettivo della pulsione è la soddisfazione, il che ci riporta ancora una volta a questo punto fondamentale che è l’esperienza di soddisfazione del neonato, un’esperienza primordiale di piacere. Ma la pulsione non raggiunge il suo oggetto, lo mira. La pulsione è una spinta costante, vitale, legata al vivente, che cerca nel mondo un oggetto che dia infine la soddisfazione. Le rappresentazioni tipiche della vita psichica, del fantasma, forniscono un quadro all’interno del quale il soggetto cerca gli oggetti per soddisfare la propria pulsione.

L’importante, con la pulsione, non è dunque l’oggetto ma la soddisfazione, il che spiega perché la pulsione si focalizzi su un oggetto con maggiore o minore successo. Dal momento che l’oggetto non è predefinito, siamo in un certo qual modo destinati all’insoddisfazione, nella misura in cui possiamo sempre immaginare un altro oggetto che ci fornisca ancora di più la soddisfazione ricercata. Il vero oggetto della soddisfazione resta irraggiungibile. Tutti gli oggetti si propongono per realizzare questa soddisfazione; è così che il mercato può fare leva sulla ricerca impossibile dell’oggetto della pulsione. Questa insoddisfazione permanente, intrinseca all’umano, è forse una delle fonti sia del disagio dell’umano sia degli enigmi del piacere.

È proprio in questo che la pulsione sottintende il desiderio, tanto nella sua soddisfazione quanto nella sua insoddisfazione. L’oggetto irraggiungibile è sia fonte di piacere che di dispiacere. Si staglia su un fondo di frustrazione. Irraggiungibile, è proprio per questo ancor più desiderabile, tirannico, ossessionante, come insegna la clinica dell’amore. In effetti vi è l’amore dalla parte dell’ideale, là dove l’oggetto d’amore occupa il posto dell’ideale, sempre irraggiungibile, come la Dama nell’amore cortese, tanto più soddisfacente quanto più è irraggiungibile. In questo amore, la rappresentazione R domina la scena e calma S, tanto più che il proprio scenario non implica la prova della realtà. Ma c’è anche l’amore dal lato del reale, della messa in crisi del reale pulsionale che sfiora il non senso, portando alla disoggettivazione, in cui S si impone senza alternanza con R. Confrontati a questo smarrimento, alcuni cercheranno di placare S con rappresentazioni pronte all’uso. Trarranno la loro ispirazione da ogni sorta di scenario sessuale, dal Kamasutra ai film pornografici. Ciò colpisce particolarmente negli adolescenti di oggi che, invasi dalla pulsione sessuale, cercano rappresentazioni su siti internet a contenuto sessuale. Spesso è proprio il sesso che predomina, senza sentimenti. Se qualche anno fa tanti adolescenti andavano dallo psicologo per una inibizione che li portava in una situazione senza uscita a causa di un amore ideale che non trovava sbocco sul versante sessuale, è il contrario che accade ormai, con giovani che si rivolgono allo psicologo perché sono capaci di realizzare la propria sessualità (che qualificano come «Operazione figa»), ma che non provano niente, o comunque nient’altro che una scarica fisica. Siamo passati dalle sedute causate da inibizioni d’amore a sedute legate alla ricerca del sentimento amoroso.

Si potrebbe ugualmente evocare questa manifestazione particolare del trattamento della pulsione che è il feticismo. Nel feticismo il soggetto sceglie un oggetto tuttofare che gli procura un accesso diretto e garantito alla soddisfazione, ma che corto-circuita l’incontro con l’altro. La coppia è tra il feticista e il suo oggetto; non c’è spazio per l’altro. In ogni caso, ciò che rivelano queste impasse è che l’oggetto del fantasma, l’oggetto del desiderio e l’oggetto della pulsione non coincidono.26 La pulsione, nella sua traiettoria, determina il posto di un oggetto che non riusciamo ad afferrare: non riusciamo a prenderlo, non lo troviamo, non facciamo altro che ritrovarlo, ma è sempre un oggetto diverso. Alla fine, come diceva Freud, l’oggetto è ciò che c’è di più indifferente in relazione alla pulsione.27 E sempre la pulsione mira al proprio oggetto mettendo in gioco un altro oggetto, un facente funzione di oggetto, fino alle lentiggini che un giorno colpiscono un uomo, un mattino, su un treno…