12. Da Mitra a San Clemente

Determinati per non esserlo

Possiamo forse, a questo stadio della nostra riflessione, situare meglio la psicoanalisi nel suo rapporto con le neuroscienze? Vi sono sempre dei pericoli certi nell’avvicinare due discipline che hanno dimensioni incommensurabili.1

Perché il loro riavvicinamento sia euristico devono essere evitati alcuni scogli e bisogna risolvere precedentemente alcune questioni di metodo. Questo perché il dibattito non è semplice e i fraintendimenti sono potenzialmente numerosi con, in primo luogo, il rischio di mescolare causa ed effetto, di riscoprire la frattura tra causa ed effetto2 mediante analogie che assumono funzione di prova. Un tal modo di fare sfocerebbe in un riduzionismo in cui psicoanalisi e neuroscienze perderebbero la propria forza. L’analogia è una tentazione di cui non conviene fidarsi. Ci si può accontentare di una visione esclusivamente pensata in termini di emergenza; possiamo inferire lo psichico dal biologico senza chiederci come questa inferenza funzioni; non possiamo invece accontentarci di mettere in rapporto strutture e funzioni senza pensare alla natura della loro relazione. Perché l’incontro tra neuroscienze e psicoanalisi sia fertile, bisogna andare al di là dei paradigmi stabiliti. Come diceva Kuhn nel suo libro sulla struttura delle rivoluzioni scientifiche,3 un modello, un paradigma delle scienze, può rivelarsi molto efficace per un certo periodo ma finisce coll’esaurirsi progressivamente nel tempo, col non produrre più, coll’incrinarsi: dobbiamo allora cominciare a pensare all’incommensurabile. Un altro rischio merita di essere menzionato: le confusioni di ambito, che sono tanto più grandi in questi ambiti quanto più le neuroscienze e la psicoanalisi utilizzano talvolta termini identici per indicare oggetti diversi – è il caso della coscienza, della memoria, della rappresentazione e persino dell’inconscio. Parole simili, prese da universi semantici diversi, sono alla fin fine più ingannevoli di parole diverse.

Nella nostra ricerca di un nuovo paradigma, non intendiamo limitarci a una logica della prova che si baserebbe sulle neuroscienze per provare la psicoanalisi. Un confronto più euristico può essere quello di integrare il quadro concettuale psicoanalitico con le neuroscienze per pensare in modo nuovo e orientare diversamente alcune ricerche, partendo da domande inedite poste dalla psicoanalisi. In fondo non si tratterebbe più, in tal caso, di sapere che cosa le neuroscienze possono portare alla psicoanalisi, ma piuttosto che cosa la psicoanalisi può portare alle neuroscienze4 per aiutarle a pensare diversamente a certe questioni e ad aprire nuovi ambiti di ricerca. E in modo reciproco, ci pare interessante che la psicoanalisi prenda le misure di alcune nuove domande introdotte dalle neuroscienze, che talvolta corrispondono proprio ai punti critici comuni.5

L’abbiamo detto, si può rimanere fermi al modello della causalità lineare; non si può invece restare fermi su una biologia che scarta la dimensione soggettiva. Non esiste quindi una mappatura semplice tra un’esperienza e la sua iscrizione nel circuito neuronale; ugualmente, non c’è mappatura semplice tra questa iscrizione e l’azione del soggetto che, giustamente, non può essere dedotta. Pensare neuroscienze e psicoanalisi, è pensare al rapporto tra il vivente e il linguaggio, cosa che la psicoanalisi affronta partendo dal concetto di pulsione. La finalizzazione della pulsione realizza l’ancoraggio del vivente al linguaggio. Resta uno scarto, un non-rapporto, che è esso stesso creatore del soggetto.

In fin dei conti, ciò a cui puntiamo qui è la definizione dei fondamenti di una scienza che includerebbe la psicoanalisi come l’aveva formulata Lacan.6

La questione del soggetto è il cuore di un tale progetto. Tuttavia la questione del soggetto è più spesso rifiutata in una certa visione della scienza anche se è possibile, in un certo qual modo,7 sovrapporre il soggetto della scienza e quello della psicoanalisi.8 Il suo rifiuto è il risultato di un certo uso della scienza, ma non è il risultato della scienza in quanto tale. Inoltre quando si rifiuta il soggetto, egli ritorna. Ne risulta un nuovo ricorso alla psicoanalisi: una sfida che bisogna rilevare, a condizione che la psicoanalisi osi rischiare il confronto con certe domande contemporanee proposte dalla scienza.

Vi è sempre un rischio riduzionista nell’avvicinare neuroscienze e psicoanalisi. Il problema delle assemblee di neuroni affrontato nel capitolo 11 non vi sfugge, ma è utile comunque provare a pensarci. Che cosa partecipa alla loro formazione? Che cosa determinano? Come pensare il loro rapporto diversamente dai semplici termini di emergenza, di supposta interferenza? Come evitare di sovrapporre perfettamente, come fa il modello analogico, gli insiemi di neuroni e i fenomeni psichici? Tali domande valgono sia per la psicoanalisi sia per le neuroscienze, poiché i meccanismi mediante i quali l’attivazione di un insieme di neuroni produce un fenomeno psichico costituiscono anche per quest’ultima disciplina una delle grandi sfide da affrontare.

Continuiamo con le assemblee di neuroni. Anche se queste sono concepite con una modalità spaziale, bisogna aggiungere loro una dimensione temporale, che è anch’essa in primo piano, e che preside alla loro formazione sincronica. L’idea introdotta da Hobb è che i neuroni che scaricano simultaneamente si legano tra loro rinforzando le connessioni9 (cfr. il cap. 11). È dunque la loro simultaneità che induce una spazialità. Per dirla diversamente, se la metafora è spaziale, il fenomeno è prima di tutto temporale. In ogni modo, queste associazioni restano altamente dinamiche da un punto di vista spaziale e temporale: un neurone di una associazione può partecipare ad altre associazioni senza necessariamente che vi sia prossimità fisica; possono essere distribuiti in posti diversi del cervello.

Ci si può anche chiedere qual è l’universo semantico della parola assemblies, in inglese, ovvero della parola «assemblee» in italiano. Dobbiamo vedervi una rete, un’assemblea, un’associazione o un insieme di neuroni? Pare di essere rinviati, in modo sorprendente, da un lato alla teoria neuronale di Cajal, secondo la quale i neuroni sono entità separate le une dalle altre e, dall’altra, alla teoria reticolare di Golgi, per il quale sono organizzati in reticoli senza soluzione di continuità. Queste due teorie sono opposte ma, in fondo, la teoria delle assemblee di neuroni sembra riconciliare, almeno in parte, queste visioni opposte, permettendo che abbia finalmente luogo il dibattito che Cajal e Golgi non hanno avuto quando hanno ottenuto simultaneamente il premio Nobel.

Le assemblee di neuroni codificano per una rappresentazione. Ciò permette di ri-rappresentare – di presentare nuovamente – ciò che è stato una volta presentato. Al contempo, i neuroni che appartengono alle assemblee di neuroni possono associarsi con altri per formare nuove tracce. La dinamica di queste assemblee di neuroni produce una complessità tale che non vi è, come enunciava già Bergson,10 alcuna percezione che non sia impregnata di ricordi. È la prova che la traccia ha un destino grazie alle sue riassociazioni multiple che arrivano fino far perdere la traccia. Un po’ come accade nelle stratificazioni della basilica di San Clemente a Roma, che Freud prende a testimonianza.11 Nella costruzione ritroviamo infatti le tracce lasciate dalle diverse civiltà: nel primo strato, un luogo di culto per il Dio Mitra, traccia di epoca romana, poi una basilica, traccia di epoca protocristiana, poi la chiesa attuale: ognuna di queste tracce, a partire dalla prima, contiene frammenti dell’altra e nello stesso tempo vi si appoggia.

Il destino della traccia e al contempo in continuità e in discontinuità, perché vi è stata una ulteriore riassociazione delle tracce tra di esse per formarne di nuove. È questa riassociazione di tracce che introduce una discontinuità fondamentale.

L’iscrizione, attraverso la riassociazione delle tracce, è così al contempo traccia di ciò che ha avuto luogo, di ciò che è accaduto, e potenzialità di ciò che sarà, al di là di ciò che vi è iscritto. La traccia iniziale persiste. Come ha scritto Freud in Il disagio della civiltà,12 niente si perde nell’apparato psichico, ma diventa inaccessibile.13 Di traccia in traccia, di riassociazione in riassociazione, per il fatto stesso del riconsolidamento come per la plasticità, il legame con le tracce iniziali si perde, così come il legame con ciò che ha presidiato inizialmente alla loro prima iscrizione. In tal modo, l’iscrizione dell’esperienza separa dall’esperienza. Questa discontinuità fornisce un grado di libertà fondamentale per il sopraggiungere dell’individualità. Se tutte le tracce si iscrivessero in modo definitivo, senza rimaneggiamento, la plasticità sarebbe un fenomeno straordinariamente determinista, il che non è. Al contrario, la riassocizione delle tracce apre all’inatteso e alla libertà, condizioni che fanno emergere il soggetto.

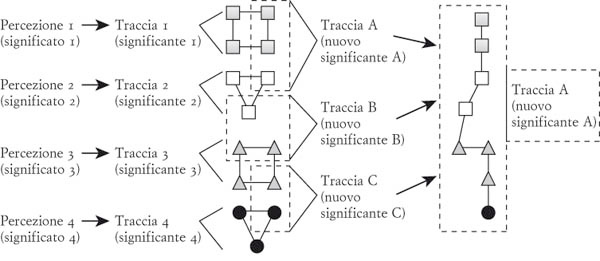

Il soggetto procede dalla discontinuità piuttosto che provenire da un sistema di tracce. Come abbiamo discusso nel capitolo 10, piuttosto che essere prodotto dalle tracce, partecipa alla loro produzione. Suona le tracce come uno spartito! La plasticità neuronale – in fatto che l’esperienza e l’azione del soggetto lascino ugualmente una traccia nel circuito neuronale – introduce al paradosso di un sistema sottoposto a un cambiamento permanente. Per via della plasticità, tutto si conserva e al contempo tutto può sempre cambiare. Come abbiamo mostrato in A ciascuno il suo cervello,14 ipotizziamo che S1, S2 e S3 siano tre stimoli: immaginiamoli persino identici, per quanto ciò è possibile (fig. 12.1). E è lo stato basale del circuito neuronale nel momento in cui S1 è percepito; E’ lo stato del circuito neuronale rimaneggiato dall’iscrizione I’ in seguito allo stimolo S1, E” è lo stato del circuito neuronale dopo l’iscrizione I” che fa seguito allo stimolo S2. Ugualmente per S3. A1 è l’azione prodotta in risposta a S1, quando il circuito neuronale è nello stato E’. Ugualmente per A3. A1, A2 e A3.

Figura 12.1

Il sistema di tracce è modificato in permanenza dall’esperienza.

La plasticità obbliga a pensare la possibilità di un cambiamento permanente. Come abbiamo già detto, non si utilizza mai due volte lo stesso cervello, il che può essere formulato nel seguente modo: un soggetto è biologicamente determinato per non essere totalmente biologicamente determinato. È determinato per non esserlo, determinato per poter ricevere l’incidenza dell’altro, per ricevere l’incidenza della contingenza. Per dirla altrimenti, è biologicamente determinato per essere libero; vi è determinazione di una certa indeterminazione.

Abbiamo messo in luce diverse conseguenze importanti che derivano dal fenomeno di plasticità: il fatto che i meccanismi universali determinino la produzione dell’unico; il fatto che l’iscrizione dell’esperienza separa dall’esperienza, introducendo una discontinuità; il fatto che tutto può sempre trasformarsi.

La questione del determinismo umano deve di conseguenza essere necessariamente rivista alla luce del fenomeno di plasticità. Se siamo sottoposti a un cambiamento permanente, se la contingenza si iscrive in permanenza, il problema non è più quello del cambiamento, della possibilità del cambiamento, ma quello dell’identità diacronica: come è possibile che noi si resti, malgrado tutto, gli stessi, mentre cambiamo continuamente?

Il fatto di essere sottoposti a un cambiamento permanente pone anche il problema di sapere quando si produce il cambiamento. Il cambiamento si produce sempre, nella discontinuità dell’istante, senza che ce ne accorgiamo. Ricordiamo che è la stessa questione che poneva Ferdinand de Saussure riguardo alla lingua. Ogni interlocutore, attraverso l’atto di parlare, modifica il sistema linguistico, impercettibilmente. In un corso all’Università di Ginevra, del dicembre 1891, a proposito dell’identità attraverso il tempo, Saussure fa l’esempio di un uomo che si fa fotografare con grande regolarità, per vent’anni: ogni foto è simile alla precedente e alla seguente, ma l’ultima è nettamente diversa dalla prima.15 Dov’è che si è prodotto il cambiamento?

Come pensare allo stesso tempo che tutto si conservi e che tutto può cambiare? Per farlo dobbiamo introdurre la nozione di tempo, e la dialettica tra sincronia e diacronia.16 In particolare possiamo considerare che l’iscrizione diacronica delle tracce coesista con la possibilità delle loro riassociazioni sincroniche, fenomeno reso possibile dalla plasticità e dal riconsolidamento. L’iscrizione diacronica coesiste con la possibilità di nuove associazioni, di riassociazioni sincroniche, che producono istantaneamente qualcosa di nuovo, di differente. Avremmo così un non-determinismo diacronico, dovuto alla discontinuità risultante dalla riassociazione sincronica delle tracce.

Nel nostro libro A ciascuno il suo cervello, avevamo ipotizzato che la discontinuità introdotta dalla riassociazione delle tracce potesse essere uno dei meccanismi dai quali procede l’inconscio (fig. 12.2), poiché le nuove tracce prodotte dalla riassociazione non sono più in relazione diretta con le tracce primarie, pur utilizzando alcuni elementi di queste ultime. Da questo punto di vista, l’inconscio non sarebbe solo un sistema di memoria ma anche un sistema dinamico di tracce che, riassociandosi, producono una discontinuità tra l’esperienza iniziale e le nuove tracce emerse dal processo di riassociazione. Ci ricolleghiamo qui con la bipartizione proposta da Lacan17 per il quale esiste un inconscio automaton, un sistema di tracce inscritte provenienti dal passato, e un inconscio tuché, non realizzato, girato verso l’avvenire, una sorta di funzione disgiunta18 che è il risultato della discontinuità.

Figura 12.2

La riassociazione delle tracce introduce una discontinuità tra le tracce iniziali, frutto dell’esperienza, e le nuove tracce che produce.

Tale discontinuità è la risultante della riassociazione delle tracce, che ha luogo nella simultaneità, nella sincronia. La discontinuità si gioca nell’istante. Ogni istante è discontinuo:19 ciò che era in potenza non è più; ciò che sarà non è ancora. L’istante mette in attesa. L’istante è discontinuità. Più esattamente, è continuità nella discontinuità; riunisce e separa, come la nota musicale di una partitura che è potenzialmente una rottura, un arrestarsi del flusso musicale,20 come il significante nel campo del linguaggio, che può implicare per sua stessa natura una continuità e una discontinuità attraverso il suo significante equivoco (cfr. il cap. 10). Traccia, istante, nota musicale, significante, tutti questi fattori introducono potenzialmente una discontinuità. Il soggetto è così determinato per non esserlo.

Se vi è sempre una iscrizione diacronica, una iscrizione di tracce che si succedono nel tempo, vi sono sempre anche delle riassociazioni sincroniche nell’istante, che segnano l’istante. In questa prospettiva, qualsiasi iscrizione sarebbe allo stesso tempo sincronica e diacronica, presa nello sviluppo delle iscrizioni, e, nello stesso tempo, presa in un destino sincronico di riassociazioni. In questa prospettiva, qualsiasi riassociazione produrrebbe un al di là dell’iscrizione.

Questa questione della sincronia non può non ricordare la straordinaria intuizione di Freud, proprio all’inizio della sua opera, a proposito dell’idea di simultaneità. Nel Progetto, egli nota così, in relazione all’esperienza di soddisfacimento, che esiste «una legge fondamentale d’associazione per simultaneità […] che fornisce il fondamento di tutte le connessioni tra neuroni»,21 il che equivale a dire che non è proprio nella successione temporale che si iscrive qualcosa. Non vi sono dunque solo delle associazioni temporali diacroniche: qualcosa si gioca anche nell’associazione simultanea. Così, per Freud, tutto ciò che è successivo è stato inizialmente simultaneo.22

Se riprendiamo ancora una volta il famoso schema di Freud, contenuto nella lettera a Fliess del 6 dicembre 1896,23 quella in cui evoca dapprima la percezione (Wahrnehmung), poi il segno della percezione (Wahrnehmungszeichen), la sua trascrizione inconscia, la sua riscrittura precosciente e, infine, la coscienza-, si osserva che appaiono sotto questi termini delle piccole croci con le quali sembra suggerire anche delle associazioni simultanee (fig. 12.3).

Figura 12.3

Schema proposto da Freud nella sua lettera a Fliess del 6 dicembre 1896.

Freud immaginava che ci fosse già una dimensione associativa; dei segni di percezione, che sono per lui la prima traccia, dice peraltro che sono «associazioni simultanee»,24 che vanno in seguito verso «una seconda trascrizione in base ad altre associazioni».25 Ai suoi occhi esisterebbe dunque un certo tipo di associazione che egli definisce come simultanea durante lo stabilirsi della prima fase e un altro tipo di associazione durante la ritrascrizione inconscia, che egli definisce come partecipante a «rapporti di causalità»,26 che definirà in seguito come rapporti di contiguità.

In ogni caso, la problematica degli insiemi di neuroni pone quella di un’associazione che è al contempo spaziale e temporale con, dal punto di vista spaziale, la continuità o contiguità e, dal punto di vista temporale, la coppia sincronia o diacronia. Sincronia e diacronia sono dei neologismi introdotti da Ferdinand de Saussure, che si faceva, a proposito del linguaggio, la stessa domanda che ci facciamo oggi nei riguardi della plasticità cerebrale. Come abbiamo appena detto, poiché qualsiasi atto di parola trasforma potenzialmente il sistema linguistico, ognuno di noi, quando parla, fa sì che la lingua non sia più uguale a prima. Tra diacronia e sincronia, siamo dunque in cambiamento continuo. Come si spiega che, per secoli, si sia parlato il latino a Roma e che in meno di duecento anni si sia passati all’italiano? Come ha avuto luogo questa trasformazione della lingua? Per Saussure, se la lingua può essere studiata in un dato momento, è molto più difficile seguire o predire la sua evoluzione diacronica. È la stessa cosa per le tracce che si inscrivono nella diacronia, un’esperienza dopo l’altra, e che si riassociano nella sincronia, modificando in ogni momento lo stato del sistema. Esisterebbe dunque una plasticità della lingua.

Torniamo allo stabilirsi degli insiemi di neuroni. Anche in quel caso torniamo all’intuizione straordinaria di Freud, espressa alla fine della sua Nota sul notes magico nel 1924. Vi scrive: «Ho inoltre supposto che questa discontinuità con cui funziona il sistema P-C [Percezione-Coscienza] dia origine alla rappresentazione del tempo».27 Questa discontinuità è produttrice della questione del tempo. È per questa ragione che il dibattito sugli insiemi di neuroni verte anche sulla problematica del tempo e della discontinuità che segna il tempo – questa discontinuità dell’istante, della sincronia, che si manifesta nella riassociazione di tracce.

Ammettendo il posto della discontinuità nella riassociazione sincronica delle tracce, resta da determinare che cosa presiede a questa associazione delle tracce tra di loro. Pensare a questa questione obbliga a passare dalla relazione tra tracce e stato somatico: la lettura degli stati somatici da parte delle vie interocettive permette una anticipazione del piacere o del dispiacere che orienta il riassorbimento delle tracce. La traccia infatti non esiste da sola, poiché è sempre associata a uno stato somatico. L’associazione tra le tracce è funzione del piacere o del dispiacere.

Immaginiamo la rappresentazione di un’esperienza che provoca piacere, cioè che è associata a uno stato somatico di piacere. Se si presenta una nuova esperienza, secondo la concezione di Freud così come è enunciata nel suo testo sulla negazione28 del 1925, questa sarà presa nell’Io (Einbeziehung ins Ich) ovvero rigettata fuori dall’Io (Ausstossung aus dem Ich), in funzione del piacere o del dispiacere che suscita – attività che Freud designa col nome di «giudizio di attribuzione» (fig. 12.4). In tal modo, attraverso il giudizio di attribuzione, un soggetto assume o rigetta un’esperienza. Inoltre allo stesso modo arriverà ad attribuire, per anticipazione, un carattere di piacere o dispiacere all’esperienza proiettata, il che motiva la sua decisione di realizzare l’azione. È l’anticipazione del piacere che sfocia in una decisione o, al contrario, al rifiuto di un’azione che non avrà luogo a causa dell’anticipazione del dispiacere.

Figura 12.4

Secondo il principio di piacere, una nuova esperienza P è sia presa nell’Io (Einbeziehung ins Ich) sia rigettata fuori dall’Io (Ausstossung aus dem Ich), in funzione del piacere o del dispiacere che suscita. Freud designa questo processo col nome di «giudizio di attribuzione» che precede così il «giudizio di esistenza».

Ciò che è importante, nel modello che Freud propone, è che giudizio di attribuzione (di piacere o di dispiacere) precede il giudizio di esistenza. Come abbiamo già suggerito nel capitolo 10, egli formula così una critica radicale di una concezione che ragiona solo in termini di adattamento e apprendimento, in termini di mappatura cognitiva dell’esperienza percepita che provoca piacere o dispiacere. Questa opposizione ricorda quella che ha animato l’approccio fisiologico alla teoria delle emozioni con, da un lato, Cannon e Bard,29 per i quali la rappresentazione mentale dell’emozione scatena uno stato somatico, dall’altro James e Lange,30 per i quali è lo stato somatico che costituisce l’elemento qualificante dell’emozione. La preminenza del giudizio di attribuzione mette in primo piano un soggetto che, attraverso l’azione, la propria decisione, partecipa lui stesso alla propria costruzione, un soggetto autore del proprio divenire o, più esattamente, un soggetto attore e, dunque, attore del proprio divenire.

In Freud il giudizio di attribuzione conferisce una caratteristica di piacere o di dispiacere. In tal modo nella vita inconscia, come abbiamo già dimostrato, non si riceverebbero che segnali di piacere o di dolore: qualsiasi pensiero procederebbe per vie inconsce.31

Inoltre l’anticipazione del piacere o del dispiacere nel giudizio di attribuzione si ricollega all’idea psicoanalitica classica dell’allucinazione dell’oggetto di soddisfacimento: l’oggetto, una volta entrato in gioco, può essere anticipato come procurante piacere o dispiacere, il che permette di ritrovare la traccia, ma anche l’esperienza. Più precisamente, la traccia ha separato il soggetto dall’esperienza, giunge al posto dell’esperienza, la suggerisce, la anticipa – a tal punto che ci si può chiedere se non sia necessario sostituire la nozione psicanalitica di «allucinazione dell’oggetto» con quella di anticipazione dell’oggetto.

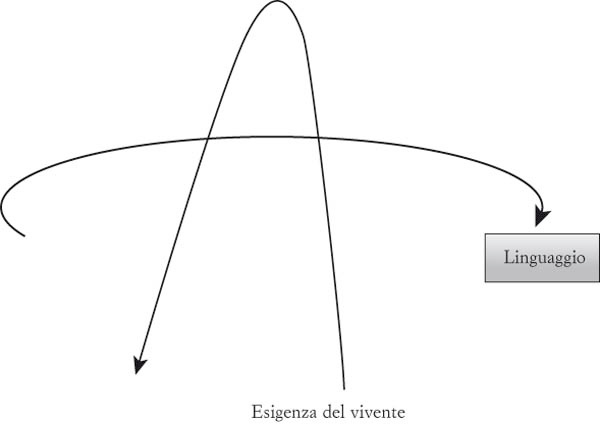

Il giudizio di attribuzione si fonda sull’esistenza di un’associazione tra uno stato somatico e una traccia, tra uno stato somatico e una rappresentazione. Il linguaggio partecipa alla costituzione delle rappresentazioni. L’esigenza del vivente è così in interazione con il linguaggio, cioè con una realtà interna fatta di tracce, di associazioni di tracce e di rappresentazioni. Per cogliere questa interazione tra R e S possiamo dire che il vivente S parassita il linguaggio R e, specularmente, che il linguaggio R parassita il vivente S (cfr. fig. 12.5).

Figura 12.5

Rappresentazione schematica dei legami tra linguaggio ed esigenza del vivente.

Il linguaggio implica delle ambiguità linguistiche – omofonie, equivoci significanti, lapsus e ogni genere di formazioni linguistiche – che possono confondere il rapporto tra la traccia e lo stato somatico (cfr. cap. 10). Infine, di significante in significante, di traccia in traccia, di rappresentazione in rappresentazione, il legame logico tra la rappresentazione e lo stato somatico si perde, trovando a volte un destino sorprendente attraverso la riassociazione delle tracce. Come abbiamo visto, Michel Foucault,32 in una discussione su Canguilhem, notava che una delle caratteristiche del vivente e anche l’errore. L’errore introdotto dal vivente nel linguaggio sarebbe una caratteristica dell’umano, dell’essere linguistico. Perché non anche un’errore creativo?

Di fatto, il linguaggio è un incrocio. Ha una vita propria che si impianta sul corpo del vivente. Una parola, a volte una lettera, possono essere associate a un rete di significati che non hanno niente a che vedere con la situazione presente. Si può così, per via della plasticità, conoscere delle associazioni sorprendenti, per esempio delle associazioni che finiscono paradossalmente per legare la rappresentazione di una esperienza dolorosa a uno stato somatico di piacere, e il contrario (cfr. cap. 6, fig. 6.2).

Il legame inizialmente stabilito tra le rappresentazioni e gli stati somatici può essere sciolto dal linguaggio come parassita e dalla riassociazione delle tracce tra di loro, la nostra ipotesi è quindi che l’al di là del principio di piacere debba anche essere messo in relazione con il parassitaggio e gli errori introdotti dal linguaggio. L’impatto degli errori introdotti dal parassita linguistico viene a sconvolgere le associazioni che sono state precedentemente stabilite tra una rappresentazione soddisfacente e uno stato somatico di piacere. Ciò che presiede l’al di là del principio di piacere si svolgerebbe di fatto in un al di là biologico.