6. La testa nel piatto

Piacere, dispiacere e godimento

Partiamo da un disegno di Sempé.1 Vi si vede lo studio di uno psicoanalista, con un divano, un ufficio i cui muri sono coperti di libri, una pianta verde davanti a una finestra ornata da spesse tende. Una porta imbottita si apre, lasciando passare una donna che irrompe, visibilmente molto eccitata, i capelli ritti, gli occhi molto truccati. Dice con un immenso sorriso teso: «Ah, dottore! Quanto si soffre quando si ama, ma quanto si ama quando si soffre!» Ecco due affermazioni provocatorie che ci riportano all’enigma del piacere e del dispiacere. C’è quindi una sofferenza nel piacere? E, di converso, un piacere nella sofferenza? È possibile davvero amare la sofferenza? Abbiamo detto a che punto il rapporto tra piacere e dispiacere è complesso, intricato, ambiguo. È forse possibile che ambedue coesistano nei processi psichici e che non si possano finalmente separare, che l’uno non vada senza l’altro, che l’uno non si muova senza l’altro? Ciò che svela in fondo la lettura di Al di là del principio di piacere di Freud è che il piacere e il suo al di là sono come due rive di uno stesso fiume, le due facce di uno stesso problema: non si possono separare.

Ciò che può soddisfare a livello inconscio, mettendo in gioco uno scenario fantastico, può provocare un dispiacere a livello cosciente, un sentimento di malessere, un turbamento. Si può essere disturbati da una situazione banale perché, su un’altra scena, quella dell’inconscio, è in gioco un desiderio di cui non vogliamo sapere nulla. Questo desiderio può puntare a una soddisfazione il cui accesso è coscientemente impedito dalla pressione di ideali e di valori, o inconsciamente impedito da una rimozione che è all’opera per allontanare il desiderio stesso.

Le manifestazioni dei conflitti che si presentano tra il livello cosciente e quello inconscio sono molteplici. Se ne trovano nella vita amorosa, nelle scelte sessuali, nel modo di posizionarsi nella famiglia, in rapporto alla filiazione e nelle identificazioni. Uno non vuol essere come suo padre, ma alla fine è proprio come suo padre. Un altro desidera dare ai suoi figli ciò che lui stesso non ha ricevuto, il che lo conduce a ripetere ciò che lui stesso ha vissuto. Un terzo si innamora di una donna che somiglia a quella dalla quale vuole separarsi, nel momento stesso in cui vuole fuggire dalla sua influenza…

Il piacere provato a un livello può implicare un dispiacere su un altro livello: l’al di là del principio di piacere si impone senza che ne siamo consapevoli, senza che possa essere rappresentato come tale, né vissuto come tale. Tra il piacere o il dispiacere, tra ciò che è cosciente e ciò che è inconscio, vi sono dei rivolgimenti, degli equivoci, degli scontri, delle inversioni, dei rovesciamenti che non smettono di mescolare le carte quando si cerca la strada del proprio desiderio o si tenta di seguire quella che potrebbe portarci al piacere. È proprio per questo che il destino degli esseri umani è così complesso, che tutti si complicano così tanto la vita, senza motivo, facendo di sé, senza saperlo, l’artigiano della propria perdita, pur pensando di perseguire il proprio bene. Come può accadere che ciascuno costituisca la propria impotenza pur avendo l’impressione di esservi rinchiuso da una forza sovrastante? Bisogna forse vedervi l’espressione di un soddisfacimento inconscio del tutto contrario al soddisfacimento consapevole?

Tali questioni ci riportano al fantasma, quello scenario composto da rappresentazioni associate a stati somatici. Di fatto, ciò che accade tra lo scenario e lo stato somatico sembra poter configurare una sorta di litigio. Un fantasma può quindi mettere in scena uno scenario di piacere, pur essendo associato a uno stato somatico di dispiacere; al contrario, uno scenario fantasmatico di dispiacere potrebbe essere associato a uno stato somatico di piacere (cfr. più avanti la fig. 6.2). Lo stesso può accadere per ciò che succede tra la scena cosciente e la scena inconscia. Ci troviamo quindi in una complessità in cui tutto è contraddittorio, tutto è simultaneo, tutto è multiplo, illogico. Ritroviamo il fatto che l’inconscio è qui per disturbare tutto. L’inconscio è abitato, l’abbiamo già detto, da una logica illogica. Con lui arriva un principio di inadeguatezza che contraddice lo scopo cosciente che si pensava di perseguire.

Là dove il soggetto soffre, proprio lì talvolta gode di più: una tale ipotesi pare inammissibile, quasi provocante. Eppure, la clinica è qui per provare la sua realtà. A cominciare, ovviamente, dal celebre caso dell’uomo dei topi: a un certo punto della sua cura, l’uomo dei topi racconta a Freud di un fantasma terrificante che l’abita, nel quale è oggetto di una tortura e nel quale dei topi gli penetrano nell’ano. Dopo aver raccontato questo fantasma, si alza di colpo e Freud annota con molta precisione di aver visto sul suo viso un segno di voluttà, d’una voluttà nell’orrore.2 Si è molto interrogato su questa voluttà. Lacan ne farà un marchio di godimento. Il godimento è per l’appunto ciò che non ha nulla a che vedere col piacere. Al contrario, quando il godimento è in gioco, il soggetto incontra, nell’eccesso, una dimensione insopportabile.

Vi è un godimento del fantasma, ma non soltanto: il godimento può declinarsi in molte modalità,3 manifestarsi con molteplici modi nelle diverse strutture cliniche. Vi è il godimento portato dal fantasma del nevrotico. È la persona che si sente sistematicamente vittima dell’altro, dell’ingiustizia della società, e per qualsiasi cosa, anche per la fattura dell’elettricità che aprirà ripetendo con una certa soddisfazione: «Succede solo a me!»

Vi è il godimento capriccioso che invade lo psicotico e che lo trasforma in un oggetto manipolato, espulso, maltrattato, perseguitato. Tale paziente sarà quindi perseguitato dalla certezza di essere seguito in permanenza dalle telecamere cittadine, che sono lì solo per lui con l’obiettivo di sorvegliarlo, per via di una colpa che avrebbe commesso.

Vi è anche un godimento implicato negli scenari sadici o masochistici delle perversioni sessuali, quelle di cui Krafft-Ebing ha fornito un’antologia molto completa.4 La perversione può andare anche fino al godimento del torturatore o di colui che ordina la tortura, strumentalizzando l’altro per il proprio piacere, come negli scenari insopportabili creati da Pasolini in Salò,5 dove quattro dignitari della Repubblica fascista di Salò – duca, banchiere, uomo di Chiesa e magistrato – rapiscono giovani uomini e giovani donne per sequestrarli in una villa e farne l’oggetto dei propri scenari perversi, tra stupri, coprofagia, torture e condanne a morte. I potenti li strumentalizzano per il proprio godimento, guardandoli a distanza, pur sembrando suggerire che coloro che sono sotto il loro dominio godono più di loro, poiché Pasolini conduce la sua regia in modo tale che venga eliminata ogni ambiguità di piacere per lo spettatore, che viene piuttosto portato, con un senso di nausea, a subire il film nella modalità dell’insopportabile.

Vi è qualcosa di oscuro nell’essere umano che lo rende adatto al peggio. Ciò che Freud riassumeva come segue, compilando un catalogo tra i più realisti: «L’uomo è tentato di soddisfare il proprio bisogno di aggressione a spese del suo prossimo, di sfruttare il suo lavoro senza ricompensarlo, di utilizzarlo sessualmente senza il suo consenso, di appropriarsi dei suoi beni, di umiliarlo, di infliggergli sofferenze, di martirizzarlo e di ucciderlo».6 Al limite, possiamo capire che un soggetto sia trasportato dalla sofferenza per l’eccesso di un godimento morboso, ma che certe situazioni di piacere possano possano anch’esse essere parassitate, sconvolte da un godimento insopportabile, questo è più difficile da cogliere. È però proprio il cuore dell’al di là del piacere quello in cui piacere e dispiacere sono legati nell’evento del godimento.

Certo, per illustrare questo proposito si potrebbe prendere l’opera di Georges Bataille che, a partire dalla questione dell’erotismo, lega il sessuale e il sacro in scenari terrificanti, mettendo in gioco il corpo in maniera polimorfa in un’estasi immonda,7 tra disgusto e piacere, in una mescolanza che talvolta sfiora l’insopportabile.

L’opera di Richard Strauss, Salomé, ci appare anch’essa chiarificatrice della straordinaria invadenza del godimento, che è messo in gioco sia nella musica sia sulla scena. Conosciamo la storia. Salomé e Iokanaan sono ambedue vergini. Ignorano tutto dell’amore e del sesso. Sono ambedue nell’assoluto. Salomé è in estasi davanti a Iokanaan – di lui, lei dice che «anche l’avorio ne sarebbe geloso». Ma colui che Salomé vuole sedurre è l’unico che le si rifiuta. Malgrado ciò, è certa che sia l’unico in grado di soddisfarla. Salomé vuole possedere l’inaccessibile. Non ci riuscirà mai, se non nella morte. Fino a quel bacio, il bacio sulla bocca di una testa mozzata, dagli occhi morti che non hanno mai voluto guardarla quando erano vivi. Ella bacia questa bocca inerte, in una tensione che il flusso d’una musica dissonante sottolinea, riflesso dell’assurda contraddizione di cui è attrice. Frank Strauss, il padre di Richard, dirà della musica composta dal figlio che gli fa l’effetto di un insetto che corre sotto i vestiti. Oscar Wilde, lui, ci vede un vulcano sotto un mucchio di scorie, un fuoco sotterraneo. Tutto tende all’eccesso, al godimento: «Sì, lasciami baciare la tua bocca. Voglio baciarla ora» ripete Salomé mentre esegue questo atto insopportabile al quale Erode metterà fine all’improvviso ordinando «che si uccida questa donna…» D’un lato vi è l’amore assoluto, sul versante dell’ideale, un rapporto sacro; dall’altro, c’è una danza diabolica, la follia di una donna devastata dalla propria attesa. «Se tu m’avessi guardata, mi avresti amata»: ecco cosa dice Salomé, fissando con lo sguardo la testa di Giovanni, appena prima di essere uccisa a sua volta. Non senza aggiungere, passando dagli acuti più estremi ai gravi più profondi, «il mistero dell’amore è più grande del mistero della morte». Questa ultima aria di Salomé si chiude con il suono distinto dei tromboni e delle tube in un fracassante accordo dissonante.

Effettivamente, il mistero dell’amore è più grande del mistero della morte. Vi è una dimensione insopportabile in questo amore che va al di là del desiderio e del piacere, fino alla morte. Si tratta anche di un esempio tra altri dove la coesistenza del piacere e del dispiacere è spinta fino al parossismo. Piacere e dispiacere sono due elementi il cui intreccio inestricabile è espresso dal termine lacaniano di godimento. Piacere e dispiacere sono indissolubili. È a partire da questa tesi, centrale per il nostro libro, che si tratta di rivisitare l’al di là del principio di piacere freudiano, rimettendolo in gioco dal punto di vista neurobiologico, in un modo nuovo che non è stato possibile per Freud stesso.

Potremmo affrontare questo legame tra piacere e dispiacere a partire dalla questione della dipendenza.8 La trappola nella quale cade il tossicomane è ugualmente quella del godimento, anche se è un godimento particolare, biologicamente coercitivo, chiuso, quasi caricaturale. L’assunzione di droghe crea distorsioni concrete della plasticità cerebrale e delle risposte somatiche tali per cui il drogato si trova regolarmente in uno stato di disagio per via della mancanza di droga. Pensa solo alla droga che vorrebbe avere a disposizione, come una colf tuttofare, dalla quale si attende che allevi ogni forma di dispiacere. E non soltanto i disagi somatici legati all’astinenza, ma anche alla mancanza di sesso, alla mancanza di un progetto, a tutto ciò che crea disagio. È verso la droga che si orienta la sua attesa, che va la sua domanda. Sotto l’effetto della droga, si vede sempre come un individuo «guarito». Eppure l’assunzione della droga in sé non risolve nulla, non fa cessare il disagio, al contrario; fa precipitare nel dispiacere: ancora una volta piacere e dispiacere appaiono come due rive dello stesso fiume. L’uno non può andare senza l’altro, ed è questo legame che è al centro del paradigma dell’al di là del principio di piacere.

Si può quindi avere una sorta di dipendenza dal fantasma, che può andare verso una dipendenza dal dispiacere, ingegnandosi a promuovere la propria perdita, precipitando se stesso, sistematicamente, verso il dispiacere. Si può, malgrado se stessi, scegliere sistematicamente ciò che conduce al fallimento. Si può optare per il dispiacere, andando talvolta contro se stessi e scivolando, come abbiamo già detto, in una servitù volontaria,9 in cui si fabbricano e si sostengono da sé i propri tiranni. In queste situazioni costruite intorno al dispiacere, il soggetto si organizza intorno a un fantasma che non fornisce soluzioni per fermare il disagio ma che, al contrario, lo porta al di là del principio di piacere.

Vi è già una dimensione paradossale che viene con la nozione di traccia: se la traccia partecipa, in effetti, al trattamento omeostatico dell’eccesso di vivente attraverso la mediazione della rappresentazione che mette in gioco, è però al contempo la traccia di questo eccesso, la traccia di un eccesso di godimento, la traccia di questo eccesso del vivente. La traccia costituisce la modalità per riattivare l’interocezione in modo iterativo, all’insaputa del soggetto, in modo sorprendente, attraverso le vie impreviste dei processi associativi. Si potrebbe riprendere in questo contesto la questione già affrontata della conversione. Un conflitto psichico può convertirsi sul piano somatico, laddove il corpo si mette a parlare, a dire ciò che il soggetto non può dire a se stesso. Come spiegava Freud, le isteriche soffrono di reminiscenze.10 Talvolta è la conversione in sé che ha un senso, ma non può che essere una modalità per scaricare l’eccitazione secondo la linea di minor resistenza. A questo punto, non è la conversione in sé che ha un significato, ma piuttosto la congettura su ciò che l’ha scatenata. Checché se ne dica, è una connessione: è un trattamento dell’eccesso di eccitazione, e nello stesso tempo mantiene l’accesso a questa eccitazione che può risorgere in modo iterativo.

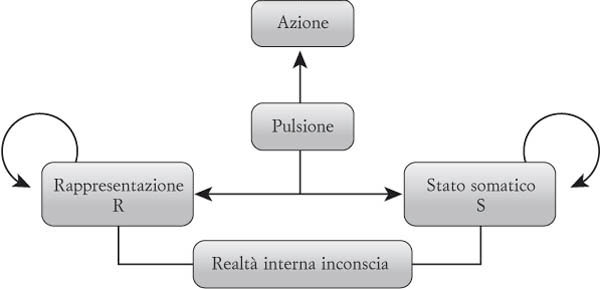

L’associazione tra piacere e dispiacere, sul piano del godimento, è dunque già realizzata a livello della traccia. Tale associazione si ritrova in seguito nelle associazioni di traccia, in un modo che è inaccessibile alla coscienza. L’associazione di tracce e l’articolazione significante portano anch’esse potenzialmente in se stesse la possibilità di attivare uno stato somatico legato in precedenza a una traccia o all’altra (fig. 6.1).

Figura 6.1

L’attivazione di uno stato somatico S può riattivare la rappresentazione che gli è associata. L’inverso è anche possibile. In ambedue i casi, ne potrà risultare l’attivazione della pulsione a fini omeostatici.

L’esempio classico è quello della madeleine di Proust. A partire da un odore, da un sapore, si attiva uno stato somatico legato a una catena associativa di reminiscenze precise dell’infanzia, che scatena una sensazione di benessere. È così che si può assistere all’attivazione di uno stato somatico inatteso nel contesto della riattivazione di tracce, attraverso il percorso del destino dello stato somatico in queste riassociazioni.

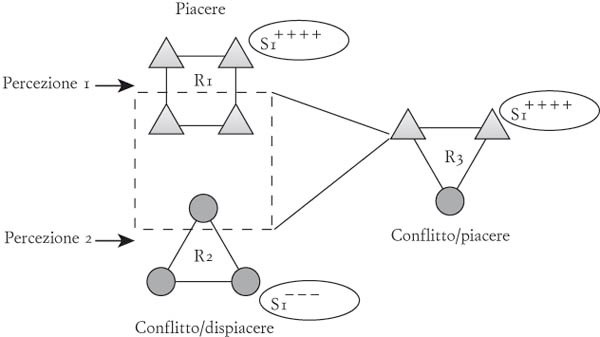

Questi elementi – tracce e stati somatici – possono incrociarsi (fig. 6.2). Ed è così che accade che uno stato di malessere si ritrova associato a un’esperienza piacevole o l’inverso. Ed è così che la traccia e la sua funzione di trattamento dell’eccitazione secondo il principio di piacere possono diventare il vettore di un al di là del principio di piacere.

Figura 6.2

Incroci possibili delle associazioni tra R e S.

Immaginiamo una rappresentazione di una esperienza soddisfacente associata a uno stato somatico di piacere e un’altra associata a un’esperienza negativa e a uno stato somatico di disagio. Grazie ai meccanismi della plasticità e della riassociazione di tracce, R e S potranno incrociarsi e portare alla rappresentazione di un’esperienza soddisfacente associata a uno stato somatico di dispiacere e alla rappresentazione di un’esperienza negativa associata a uno stato somatico di benessere.

Questi incroci tra rappresentazioni e stati somatici sono realizzati dal dispositivo psichico del fantasma. Si può persino considerare il fantasma come un insieme di tracce articolate tra di loro e associate a uno stato del corpo. In ogni caso, il fantasma è una costruzione inconscia in cui si associano il soggetto e il vivente. Esso lega il linguaggio e il trattamento dell’eccesso del vivente; è un metodo di trattamento dell’eccesso del vivente e un nocciolo di godimento sempre pronto a risvegliarsi.

Osiamo ripeterci: il fantasma è al contempo una soluzione e un problema; organizza la vita del soggetto, sottende al suo desiderio: il soggetto vede il mondo attraverso la finestra del proprio fantasma. Come abbiamo già detto, per Lacan il fantasma è uno scenario che inquadra la realtà.11 Il che non può essere senza creare disagio e può portare al di là del principio di piacere. L’al di là del principio di piacere è essere ubriachi del proprio fantasma, utilizzarlo come una dipendenza. In ogni caso il fantasma mantiene un legame con un godimento che si trova costantemente riattivato attraverso di lui.

Ci si può peraltro domandare che cosa accade delle persone che non possono costituire fantasmi. Accade in effetti che alcuni problemi psicotici dell’infanzia si accompagnino a una incapacità a produrre uno scenario che tratti l’eccesso del vivente. In mancanza della possibilità di ancorarsi all’altro, di poter ricevere l’incidenza dell’altro e di poter creare delle rappresentazioni, il bambino psicotico è trasportato, disorganizzato, fatto a pezzi dagli eccessi di un godimento capriccioso. Nei fenomeni psicotici più estremi non vi è costituzione di un fantasma e realizzazione del suo operato psichico, il che produce uno sconfinamento permanente del vivente in assenza di una organizzazione della vita psichica.

Il compito dello scenario fantasmatico è di trattare l’eccesso del vivente. A volte questo trattamento si compie in modo univoco, ripetitivo e rigido, al punto da portare a una sorta di dipendenza, il fantasma facendo funzione di soluzione per tutto e inducendo azioni coercitive, prese in una coazione a ripetere. La compulsione a ripetere passa da una messa in gioco permanente, ripetitiva, di uno stesso scenario, che porta al di là del principio di piacere, cioè il fallimento stesso del principio di piacere.