CAPÍTULO 19

Diseño de programas y técnica para el entrenamiento de la velocidad y la agilidad

Brad H. DeWeese y Sophia Nimphius*

A la conclusión del capítulo, el lector:

•Describirá los conceptos biomecánicos subyacentes de los esprines, los cambios de dirección y la agilidad.

•Aplicará principios seguros del movimiento a la enseñanza de los modos y técnicas de locomoción.

•Analizará las capacidades y destrezas necesarias para ejecutar tareas específicas del movimiento.

•Monitorizará con eficacia el desarrollo del esprín, los cambios de dirección y las destrezas de la agilidad.

•Asignará medios y métodos seguros para desarrollar la velocidad, los cambios de dirección y la agilidad.

•Diseñará y aplicará programas de entrenamiento para potenciar al máximo el rendimiento atlético.

_________

*

Los autores agradecen la significativa aportación de Steven S. Plisk en la redacción de este capítulo. Gracias así mismo a Matt L. Sams, Chris Bellon, Satoshi Mizuguchi, N. Travis Triplett, Jared M. Porter, Adam Benz y Tania Spiteri.

El tema de este capítulo es el desarrollo de la rapidez, los cambios de dirección y las capacidades coordinativas de la agilidad. Aunque el término rapidez

se emplea a menudo cuando un atleta despliega alguno o todos estos aspectos del rendimiento físico, es vital entender que el desarrollo del atleta requiere trabajar las distintas capacidades y destrezas físicas de resultas de los distintos requisitos biomecánicos. Estos tres importantes aspectos del rendimiento físico se definen del siguiente modo:

•Rapidez: Destrezas y capacidades necesarias para alcanzar velocidades de movimiento elevadas.

•Cambios de dirección: Destrezas y capacidades necesarias para cambiar de forma explosiva la dirección del movimiento, la velocidad o el modo.

•Agilidad: Destrezas y capacidades necesarias para cambiar de dirección, la velocidad o el modo como respuesta a un estímulo.

La capacidad de superarse en la competición es un hito de la mayoría de los esfuerzos atléticos. Además, la capacidad de cambiar rápidamente de dirección durante una actividad puede anular el efecto de la rapidez de un oponente y lograr ventajas físicas y tácticas sobre el terreno de juego. Aunque parezca que en todos estos casos interviene la «rapidez» de un atleta, est¡ «rapidez» percibida tal vez sea el resultado de una cualidad o una combinación de las tres cualidades enumeradas. En el deporte, la locomoción del ser humano a gran velocidad se puede dividir en dos categorías: lineal o multidirecciónal. Generar altas velocidades lineales, lo que todos conocemos como esprintar, es el requisito fundamental para el éxito en muchas especialidades de atletismo, así como para las carreras en campo abierto en contextos basados en el juego. Aunque la velocidad lineal sea importante en los deportes de equipo, el juego es sobre todo multidirecciónal. Como resultado, el éxito de estos atletas depende parcialmente de su respuesta a las situaciones siempre cambiantes del juego por medio de rápidos y eficaces cambios de dirección, mientras que la

rapidez

requiere la capacidad de acelerar y alcanzar una velocidad máxima.

Debido a la naturaleza de la mayoría de los deportes, hay casos en los que los atletas asumen cambios predeterminados de dirección y están solo limitados por su capacidad física para practicar esa actividad (p. ej., un itinerario, un partido o un patrón determinado). La capacidad física para cambiar de dirección mientras se desacelera y luego se vuelve a acelerar, a veces usando un modo diferente de desplazamiento, es la capacidad para los

cambios de dirección

, mientras que la

agilidad

exige el uso de la capacidad perceptivo-cognitiva en combinación con la capacidad para cambiar de dirección. Quedan patentes las cualidades parecidas y opuestas de la velocidad, los cambios de dirección y la agilidad. Por ejemplo, la aceleración forma parte de la capacidad para cambiar de dirección y también de la agilidad; sin embargo, aspectos adicionales como la capacidad para desacelerar y el modo de movimiento diferencian el entrenamiento de la rapidez del entrenamiento de los cambios de dirección y la agilidad. La capacidad física para cambiar de dirección tal vez sea un componente de la agilidad, mientras que la capacidad perceptivo-cognitiva influye en las exigencias físicas de la agilidad. Por tanto, durante la lectura de este capítulo es necesario entender que, si bien hay un solapamiento de estas cualidades, se requiere un distinto desarrollo físico, técnico o perceptivo-cognitivo para mejorar cualquiera de estos aspectos del rendimiento físico.

Cuando los atletas están esprintando o cambiando de dirección, su despliegue de actividad es una función de la capacidad física y de la perfección técnica. Aunque la eficacia biomecánica y metabólica respalde el rendimiento en los deportes aeróbicos, una aplicación eficaz de la fuerza limita la velocidad, los cambios de dirección y la agilidad. Es decir, el éxito de un atleta en estos movimientos explosivos es producto de su capacidad de generar fuerza, combinada con la capacidad para usar esa fuerza pese a las restricciones de esa actividad. La

fuerza

se suele asociar con la capacidad del atleta para producir fuerza, pero es importante entender que, aunque unos niveles altos de fuerza máxima sean atributos deseables en el deporte, sin embargo, los esprines, los cambios de dirección y las manifestaciones de la agilidad ocurren en períodos que impiden a los atletas producir y expresar su fuerza máxima.

Durante los esprines, la aplicación de fuerza permite al atleta acelerar, alcanzar velocidades elevadas y tratar de mantenerlas. Además de la aplicación de fuerza asociada con la aceleración y el mantenimiento de la velocidad durante el esprín, la capacidad para cambiar de dirección requiere una aplicación eficaz de fuerza para desacelerar y luego volver a acelerar en otra dirección. Por lo demás, la agilidad se considera una función de la capacidad del atleta para no solo cambiar de dirección, sino también para cambiar específicamente de dirección como respuesta a un estímulo (4), por ejemplo, la presencia de un defensor o de la pelota. Por est¡ razón, los especialistas de la fuerza y el acondicionamiento físico deben ser conscientes de sus opciones en la elección de un entrenamiento para desarrollar las características físicas que ayuden a mejorar la rapidez, los cambios de dirección y la agilidad en el atletismo.

La rapidez exige la capacidad de acelerar y alcanzar velocidades máximas, mientras que la agilidad requiere el uso de la capacidad perceptivo-cognitiva combinada con la capacidad para desacelerar y luego volver a acelerar en una dirección determinada.

La rapidez exige la capacidad de acelerar y alcanzar velocidades máximas, mientras que la agilidad requiere el uso de la capacidad perceptivo-cognitiva combinada con la capacidad para desacelerar y luego volver a acelerar en una dirección determinada.

Mecánica de la rapidez y la agilidad

Con el fin de ejecutar técnicas de movimiento, los atletas deben aplicar fuerza, es decir, el producto de la masa por la aceleración. Debido al limitado tiempo disponible para generar fuerza durante la mayoría de las actividades atléticas,

existen dos variables que describen la fuerza respecto al tiempo disponible para producir fuerza:

•

Índice de desarrollo de la fuerza (IDF).

Es el desarrollo de fuerza máxima en el menor tiempo posible, que se suele usar como un índice de la fuerza explosiva (3).

•

Impulso.

Es el producto de la fuerza generada y el tiempo requerido para su producción, y se mide como el área situada por debajo de la curva de fuerza-tiempo. Según la relación entre impulso e inercia, el impulso dicta la magnitud del cambio de inercia de un objeto.

Física de los esprines, los cambios de dirección y la agilidad

La

fuerza

representa la interacción de dos objetos físicos. La fuerza es una magnitud vectorial, es decir, tiene tanto magnitud (tamaño) como dirección. Tradicionalmente, la fuerza se describe como el empuje o tracción ejercidos sobre un objeto por otro, lo cual impide que ambos objetos ocupen el mismo espacio. Este movimiento de la masa cambia la velocidad de un objeto y genera

aceleración

.

Dentro de la profesión de la fuerza y el acondicionamiento físico,

velocidad

y rapidez

se usan a menudo como sinónimos. Para una exposición correcta de la agilidad y el esprín, hay que diferenciar ambos términos. La rapidez es una cantidad escalar, lo que significa que solo describe lo rápido que se mueve un objeto. La rapidez es el ritmo al que un objeto cubre una distancia. Como la fuerza, la velocidad es una cantidad vectorial. La velocidad describe tanto lo rápido que viaja un objeto como su dirección. En resumen, velocidad es rapidez con una dirección.

Aceleración se refiere al ritmo al que cambia la velocidad de un objeto en el tiempo. Una vez que una fuerza actúa sobre un objeto físico, la masa cambiará de dirección y dejará el espacio que estaba ocupando. La aceleración del objeto continuará mientras que fuerzas externas sigan cambiando la velocidad. En un marco práctico, desaceleración

remplaza al término aceleración negativa

para describir un cambio de mayor a menor velocidad.

Índice de desarrollo de la fuerza

En el ámbito deportivo, la capacidad de producir fuerza con rapidez es posiblemente un rasgo más deseable que la producción de fuerza máxima (89). Aunque la capacidad para generar niveles altos de fuerza máxima haya demostrado mejorar el rendimiento en la altura de los saltos y otras distancias atléticas, los casos más competitivos no ocurren en un marco temporal que permita a los atletas generar fuerza máxima (19). Específicamente, la generación de una fuerza de contracción máxima requiere al menos 300 ms, mientras que muchas actividades deportivas consumen de 0 a 200 ms (1). Por est¡ razón, en el ámbito deportivo, donde el éxito se restringe a la sincronía del movimiento, el IDF tal vez sea una medida más útil de la capacidad explosiva de un atleta (5). El índice de desarrollo de la fuerza se puede describir como el cambio en la fuerza dividido por el cambio en el tiempo (89).

La capacidad de acelerar una masa depende de un cambio en la velocidad, producto de la aplicación de una fuerza externa. Por tanto, desde un punto de vista práctico, un atleta que quiera alcanzar una mayor capacidad de aceleración deberá aplicar fuerzas a un ritmo mayor (73).

Impulso

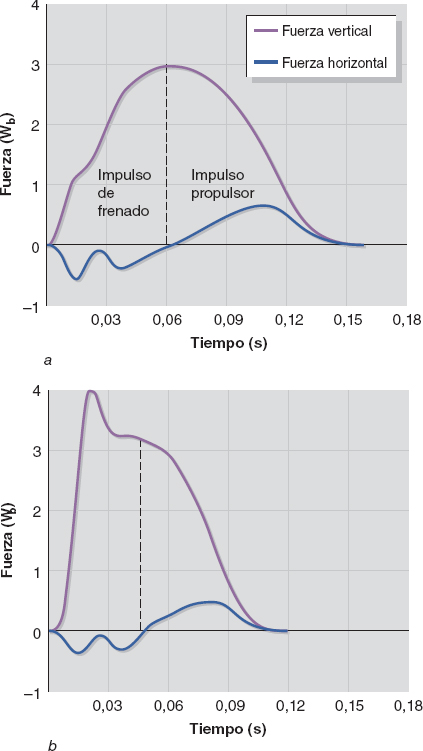

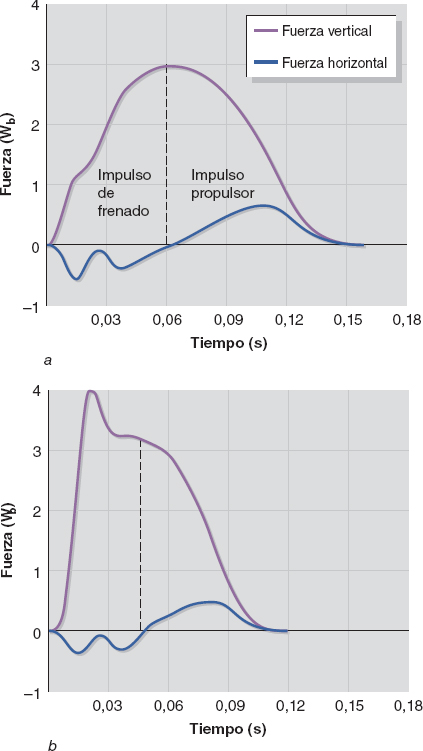

Con el fin de que un objeto cambie su ubicación, se deben aplicar fuerzas para producir un cambio en la velocidad. Los atletas que intentan aumentar su rapidez mediante la producción de fuerza nunca aplican fuerzas simultáneamente. De hecho, la fuerza se aplica sobre la superficie por la que se corre durante cierto período de la fase estática del esprín (figura 19.1

) o en la fase de apoyo de un cambio de dirección. El tiempo que los atletas están en est¡ fase estática o de apoyo se denomina tiempo de contacto con el

suelo

. El producto del tiempo que se aplica la fuerza contra el suelo y la cantidad de fuerza aplicada se denomina impulso, y se representa gráficamente como el área situada debajo de la curva de fuerza-tiempo. Los cambios en el impulso causan cambios en la cantidad de movimiento del atleta y, por tanto, en su capacidad para acelerar o desacelerar.

FIGURA 19.1

Fuerza de reacción contra el suelo e impulso de un esprín durante (a

) la fase de aceleración y (b

) la fase de velocidad máxima. Wb

= peso corporal.

La figura 19.1

muestra el modo en que las fuerzas verticales y horizontales difieren en magnitud cuando se compara la fase de aceleración (figura 19.5

) con la fase de velocidad máxima (figura 19.6

), lo cual refleja las dos posiciones distintas del cuerpo empleadas para producir fuerza durante la extensión máxima. Además, estos dos diagramas muestran el concepto de impulso (representado como el área situada por debajo de la curva de fuerza-tiempo) durante la fase de frenado, revelado por una fuerza horizontal negativa, o durante la fase de propulsión, que ocurre en caso de que haya una fuerza horizontal positiva. Estas dos fases del impulso se representan con la línea vertical de puntos suspensivos. Hay que reparar en que, durante las fases de fuerza máxima, hay una producción asimétrica de fuerza y el IDF es muy alto, lo cual se traduce en que el tiempo de contacto con el suelo es mucho más corto en comparación con la fase de aceleración.

El

momento

se define como la relación entre la masa de un objeto y la velocidad de movimiento. Durante un esprín, la masa corporal de un atleta se mantiene constante. Por tanto, si el marco temporal no cambia, la única forma de conseguir un mayor impulso es generar una fuerza mayor. Este aumento del impulso deriva en un aumento o disminución del momento, dependiendo de si el atleta pretende acelerar o volver a acelerar o desacelerar antes de un cambio de dirección. Dicho de otro modo, un cambio en el impulso causa un cambio en el momento y es la causa del movimiento de un objeto.

En la locomoción del ser humano, la magnitud de la fuerza junto con su duración durante un paso individual es vital para el éxito. Los cambios en estas fuerzas aumentan o disminuyen el momento del atleta, razón por la que el entrenamiento se debe centrar en el impulso —el área situada debajo de la curva de fuerza-tiempo— además de en el IDF.

No hemos hablado aquí de la potencia, porque deriva de la fuerza y la velocidad. Por tanto, la potencia se considera un concepto mecánico que no revela realmente el rendimiento explosivo máximo (32). En términos prácticos, un valor de la potencia no mejora nuestro conocimiento del rendimiento de un modo que resulte útil para los especialistas, ya que no está claro si el valor de la potencia se ha conseguido como resultado de la fuerza o de la velocidad. Para comprender esa fuerza, el IDF y el impulso son mediciones directas; no se requiere un valor derivado más complejo para aumentar el conocimiento adicional.

Implicaciones prácticas para la rapidez

Con el fin de desplazar su masa corporal por una pista o un terreno de juego, los atletas deben producir fuerzas suficientes para superar los efectos de la gravedad y crear un cambio positivo en la velocidad. En un esprín corto, la fuerza es el esfuerzo necesario para que el atleta acelere hasta alcanzar su máxima velocidad, en gran medida determinada por factores fisiológicos. Estas fuerzas o esfuerzos se producen con rapidez, con restricciones temporales que a menudo son más cortas que el tiempo necesario para la producción de una fuerza voluntaria máxima. Por est¡ razón, el índice de producción de fuerza tal vez sea un factor más importante para el éxito del esprín. Además, como este depende en gran medida de la producción de fuerzas en un tiempo muy corto, el impulso es un factor inicial importante.

Implicaciones prácticas para la agilidad y el cambio de dirección

Además del requisito de la aceleración, la producción de fuerzas de frenado durante ciertos períodos de tiempo, el llamado impulso de frenado

, se debe tener en cuenta durante las maniobras de agilidad y los cambios de dirección. El grado de impulso requerido para cambiar el momento con eficacia y eficiencia es un reflejo directo de los requisitos físicos para el cambio de dirección. Por ejemplo, a medida que aumenta el ángulo de cambio direcciónal requerido o la velocidad de entrada en el cambio de dirección, lo mismo sucede con el impulso requerido para cambiar el momento; por tanto, físicamente es más exigente practicar esas actividades. Además, las restricciones de tiempo impuestas al atleta debido a los aspectos perceptivo-cognitivos de la agilidad pueden influir en las exigencias físicas al limitar el tiempo disponible para producir la fuerza requerida (y el impulso) y cambiar de dirección con éxito en respuesta a un estímulo.

Base neurofisiológica de la velocidad

Los esprines, la agilidad y los cambios de dirección son manifestaciones dinámicas de la producción de fuerza en el marco de la actividad atlética. Como a menudo se pide a los especialistas de la fuerza y el acondicionamiento físico que ayuden a desarrollar estas cualidades ventajosas desde el punto de vista competitivo, es necesaria una revisión para ver cómo se producen estas mediciones de la fuerza durante el movimiento.

Sistema nervioso

La función neuromuscular es vital para la ejecución de esprines, dado que la actividad y la interacción del sistema nervioso central con los músculos influyen en último término en el índice y en la fuerza de contracción de los músculos. Los estudios han demostrado que la combinación de fuerza, pliometría y entrenamiento con esprines produce varias adaptaciones en el sistema neuromuscular que tal vez contribuyan a mejorar el rendimiento en los esprines. El entrenamiento de la fuerza mejora el impulso neuronal

,

a saber, el índice y amplitud de los impulsos que se envían del sistema nervioso a los músculos de destino (1). Los incrementos del impulso neuronal, que revelan un aumento del ritmo al que se producen los potenciales de acción, se relacionan con aumentos de la producción de fuerza muscular y con el índice de producción de fuerza. De forma similar, el entrenamiento pliométrico muestra incrementos en la excitabilidad de las motoneuronas de umbral excitatorio alto. El aumento de la excitabilidad mejora en último término el impulso neuronal. En conjunto, los incrementos del impulso neuronal contribuyen seguramente a que aumenten el IDF y la generación de impulsos del atleta.

Ciclo de estiramiento-acortamiento

Muchas tareas funcionales comienzan con contramovimientos preparatorios que implican acciones similares a las de un muelle y se engloban en el

ciclo de estiramiento-acortamiento (CEA)

, es decir, un fenómeno de acoplamiento excéntrico-concéntrico en donde los complejos musculotendinosos se elongan con rapidez y forzadamente, o se estiran bajo una carga, e inmediatamente se acortan de forma elástica o reactiva. En términos prácticos, el CEA se manifiesta en los movimientos en que se produce una rápida transición de una acción excéntrica a otra concéntrica. Por tanto, las acciones del CEA son prevalentes en particular en deportes en que hay carreras, saltos y otros cambios explosivos en la velocidad. Su ejecución es una capacidad diferenciada e independiente de la fuerza máxima en los atletas de elite (35, 45, 46, 71, 72, 80, 87, 99).

Las acciones del ciclo de estiramiento-acortamiento aprovechan dos fenómenos: (1) el comportamiento intrínseco de la unión musculotendinosa, y (2) la retroalimentación refleja de la fuerza y su duración para el sistema nervioso (3, 4, 9, 14, 25). A nivel agudo, las acciones del CEA tienden a aumentar la eficacia mecánica y los impulsos por medio de la recuperación de la energía elástica, mientras que a nivel crónico regulan al alza la rigidez muscular y mejoran la activación neuromuscular (35, 45, 46, 71, 72).

Las actividades de entrenamiento destinadas a mejorar la actuación del CEA deben cumplir dos criterios (36, 71, 72, 80, 87):

•Deben implicar movimientos habilidosos y poliarticulares que transmitan fuerzas por la cadena cinética y aprovechen los mecanismos elástico-reflejos.

•Para superar el cansancio y hacer hincapié en la calidad y técnica del trabajo, se deben estructurar alrededor de tandas cortas de trabajo, separadas por frecuentes pausas para descansar.

En la práctica, una combinación de métodos pliométricos progresivos y con grandes resistencias permite alcanzar estos objetivos. Un ejemplo sorprendente de est¡ estrategia es el

entrenamiento complejo

, en el cual la alternancia de tareas para el CEA con ejercicios de gran resistencia en la misma sesión mejora su efecto. La base de este método es un fenómeno secundario agudo, denominado

potenciación posactivación

(37, 66, 69). Esta modalidad de entrenamiento es cada vez más popular como medio para mejorar el rendimiento de los atletas de nivel avanzado, aunque quizá también sea apropiado para novatos y jóvenes.

Modelo resorte masa

La exposición a un entrenamiento de la fuerza y la rapidez tal vez se vincule con una elevación de la preactivación de la musculatura empleada al esprintar (43, 46). El inicio de la pretensión tal vez esté relacionado con un aumento de la sensibilidad de los husos musculares asociados. La mejora del tiempo necesario para la retroalimentación de los husos musculares se traduce en una mayor rigidez muscular y una mayor distensibilidad tendinosa (44, 48, 68). Este estado fisiológico sustenta el CEA, el cual respalda el

modelo resorte masa (MRM)

. El MRM es un modelo matemático que describe el esprín como un tipo de locomoción en que el desplazamiento de una masa corporal es el efecto secundario de la energía producida y liberada mediante las acciones colectivas tipo resorte de retroceso y extensión dentro de la arquitectura muscular (10, 21, 27, 29). Durante un ciclo completo en carrera, un resorte se comprime e impulsa el cuerpo de atleta hacia delante. Simultáneamente, el otro resorte se balancea hacia delante como preparación para el contacto con el suelo.

Dentro de un esprín con el cuerpo erguido, la compresión del resorte comienza durante la fase de golpeo del pie, que genera fuerzas horizontales de frenado. Esta repentina y breve desaceleración ayuda a impulsar la pierna que se balancea hacia delante en preparación para el siguiente paso. A medida que el centro de masa se desplaza por delante del pie, el velocista se halla en la estática media. Dentro del MRM, el resorte se comprime hasta el punto más bajo, lo cual coincide con un centro de masa más bajo durante la estática media. Por último, el modelo describe el segmento del despegue del pie durante la fase estática como el retorno de la energía a través de la extensión del resorte retraído. Esta energía resultante y la vuelta de la fuerza proyectan al velocista hacia delante.

Mientras que el MRM proporciona un marco conceptual para destacar las acciones implicadas en la elevada rapidez al correr erguidos, recientes investigaciones sugieren que hay limitaciones en la capacidad del modelo para describir la fase estática de los velocistas de elite. Como se muestra en la figura 19.1

, durante la fase de máxima velocidad, los velocistas de elite tienden a desviarse del MRM clásico al generar gran parte de su fuerza vertical en la primera mitad del contacto con el suelo. En contraste, la mayoría de los velocistas cuyo nivel no es de elite, como los que participan en muchos deportes de equipo o que se desarrollan en un terreno de juego, despliegan fases estáticas que se describen según el MRM (17), donde la curva de la fuerza vertical es más simétrica. Como tal, el MRM se debe usar como un medio para describir la relación entre el CEA, la rigidez muscular y el esprín. De hecho, a medida que aumenta la frecuencia de zancada a una velocidad dada en carrera, una de las características más importante

del resorte de las piernas es un incremento de la rigidez muscular (29).

Como el esprín exige al atleta moverse a gran velocidad, los especialistas de la fuerza y el acondicionamiento físico deben hacer hincapié en la prescripción de ejercicios que hayan demostrado aumentar el impulso neuronal mientras se sobrecarga la musculatura de las áreas de la cadera y la rodilla implicadas en el CEA.

Como el esprín exige al atleta moverse a gran velocidad, los especialistas de la fuerza y el acondicionamiento físico deben hacer hincapié en la prescripción de ejercicios que hayan demostrado aumentar el impulso neuronal mientras se sobrecarga la musculatura de las áreas de la cadera y la rodilla implicadas en el CEA.

Consideraciones neurofisiológicas adicionales para el desarrollo de la agilidad y los cambios de dirección

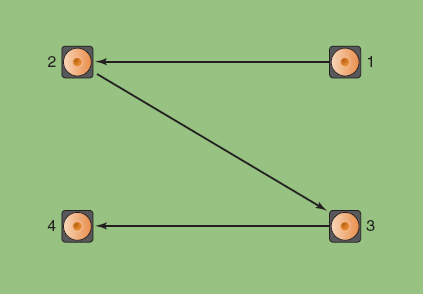

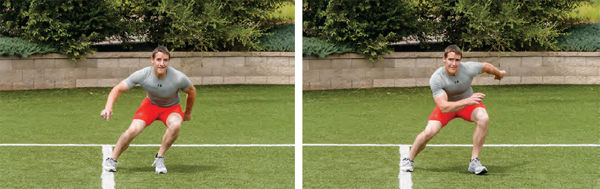

Además de los aspectos neurofisiológicos de la rapidez antes expuestos, hay que considerar otros factores sobre la agilidad y los cambios de dirección. Durante la fase de apoyo, descrita en la figura 19.2

, la duración del contacto con el suelo de un movimiento de agilidad (0,23 a 0,25 segundos) o un cambio de dirección (0,44 a 0,722 segundos) (8, 39, 54) supera el tiempo habitual de contacto con el suelo de la fase de aceleración del esprín (0,17 a 0,2 segundos) (4) y la fase de máxima velocidad del esprín (0,09 a 0,11 segundos) (92, 93). En vista de ello, la mayoría de los cambios de dirección requieren actividades cuyo CEA sea más largo.

Como frenar con eficacia es importante para la agilidad (83, 84), hay que tener en cuenta por dos razones el desarrollo neuromuscular con respecto a la alta velocidad y las contracciones excéntricas de mucha fuerza. En primer lugar, las adaptaciones de las vías de reclutamiento de las unidades motoras que se activan durante una contracción excéntrica son distintas de las que se activan durante las contracciones concéntricas (28). En segundo lugar, las adaptaciones al entrenamiento excéntrico parecen ser específicas de la velocidad de la carga excéntrica (62). Además, el entrenamiento de los atletas para que manifiesten una agilidad eficaz requiere conocer las exigencias perceptivo-cognitivas por encima de los requisitos neurofisiológicos para cambiar de dirección. No solo las exigencias perceptivo-cognitivas para los atletas están relacionadas con sus capacidades en las áreas del barrido visual, la anticipación, la toma de decisiones y el tiempo de reacción (76), sino también con la situación táctica (ataque frente a defensa), para la que se requiere que el cerebro procese cambios de estrategia (82, 85).

El entrenamiento requerido para mejorar la agilidad queda más claro una vez que se empiezan a entender las diversas exigencias necesarias para cambiar de dirección y obrar con agilidad respecto a los factores neurofisiológicos, como el CEA, el entrenamiento neuromuscular de las acciones musculares excéntricas y las implicaciones de tiempo o el grado de exigencia de la maniobra de cambio de dirección en el MRM. Además, los requisitos neurofisiológicos de la agilidad van más allá de los requisitos físicos, hasta los requisitos perceptivo-cognitivos que son específicos de la situación táctica.

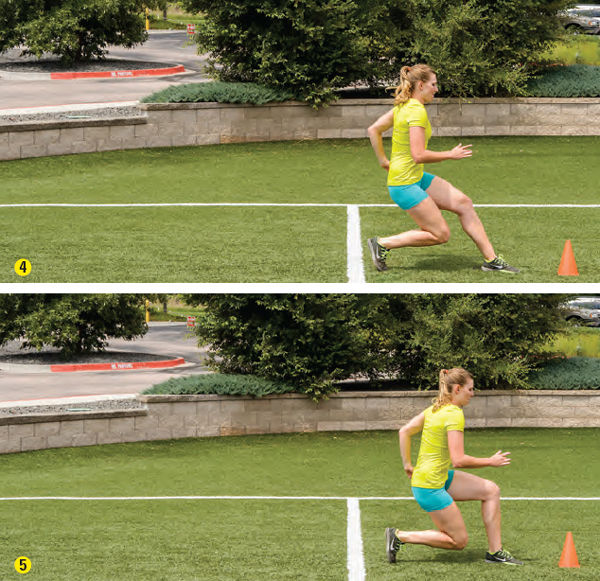

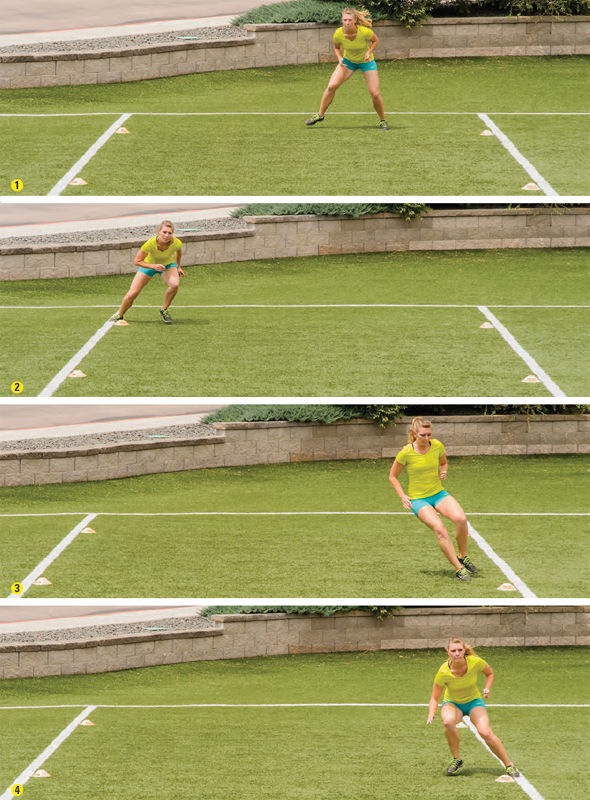

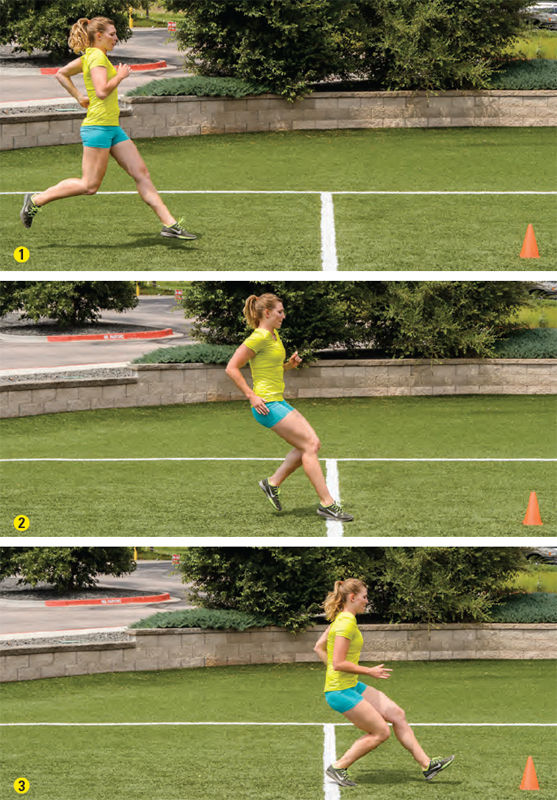

FIGURA 19.2

Fase de apoyo del pie, denominada fase estática

en el contexto del esprín, durante un movimiento de cambio de dirección. Este es el punto en un cambio de dirección que representa la transición entre el paso de desaceleración y el paso de aceleración. Son críticas para su ejecución la posición del cuerpo y la capacidad para mantener la postura del tronco durante la desaceleración del momento y la reorientación del cuerpo para correr en una nueva dirección.

Velocidad en carrera

Un

esprín

es una serie de fases emparejadas de suspensión en el aire y apoyo en el suelo, conocidas como zancadas, que se orquestan en un intento por desplazar el cuerpo del atleta por una pista con la máxima aceleración y velocidad (o ambas), por lo general sobre distancias cortas y durante tiempos muy breves. Los esprines se han descrito como el acto de correr con rapidez, sin un ritmo marcado y con un esfuerzo máximo durante 15 segundos o menos (67). Sin embargo, la definición clásica de la velocidad del esprín atañe a la relación entre la longitud y la frecuencia de las zancadas (53).

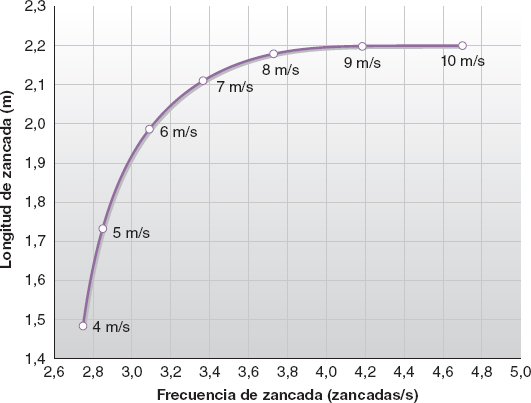

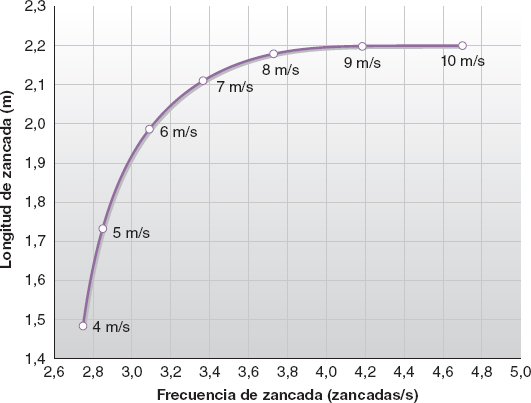

Basándonos en lo anterior, la velocidad en el esprín se eleva al aumentar la longitud de zancada o al aumentar la frecuencia de las zancadas (figura 19.3

). Aunque estos cambios en las variables del rendimiento son lógicas, el componente principal para aumentar al máximo la longitud o la frecuencia de las zancadas está relacionado con la producción de fuerza rápida.

•Las diferencias entre velocistas de elite y novatos se reducen a un solo componente. Gran parte de la literatura actual sobre los esprines (13, 52, 93, 94) sugiere que la cantidad de fuerza vertical aplicada contra el suelo durante la fase estática tal vez sea el componente más crítico para mejorar la rapidez. Además, estas fuerzas superiores se deben aplicar contra el suelo en el tiempo más corto posible (IDF).

•Se necesita aplicar fuerza para desplazar una masa. Al esprintar, la longitud de zancada representa el desplazamiento de la masa. Los velocistas masculinos de elite logran una longitud de zancada de 2,70 m, mientras que en los velocistas novatos es de 2,56 m a velocidad máxima (figura 19.4a

) (52).

•Como se necesita el contacto con el suelo para seguir produciendo fuerza y causando alteraciones en la velocidad, aumentar el ritmo de las zancadas en teoría potenciará al máximo el tiempo disponible para producir fuerza. Los velocistas masculinos de elite muestran ritmos de zancada de casi 4,63 pasos por segundo comparados con los velocistas novatos, cuyo ritmo es inferior: 4,43 pasos por segundo (figura 19.4b

) (52). Dicho de otro modo, un velocista de elite necesita menos tiempo de contacto con el suelo para ejercer el esfuerzo necesario para desplazar su masa. Por tanto, estos velocistas más rápidos pasan más tiempo en el aire debido a su mayor frecuencia de zancada. Lo interesante es que los velocistas de elite despliegan tiempos para recolocar la pierna en fase de balanceo que son parecidos a los de sus pares más lentos (52, 94).

FIGURA 19.3

Interacción entre longitud y frecuencia de zancada como una función de la velocidad en carrera. Fuente: Adaptado de Dillman, 1975 (26).

Aunque el tiempo requerido para aplicar el siguiente contacto con el suelo sea similar entre los velocistas de elite y los novatos, los primeros son capaces de impulsarse más lejos por la pista debido a las fuerzas verticales correctamente dirigidas. Mann (52) sugiere que esas fuerzas verticales están mejor dirigidas hacia la pista debido a la optimización de la altura de la rodilla durante la flexión máxima de la pierna en fase de recuperación. Esta posición más alta de la rodilla aporta un período de tiempo más largo para la producción de fuerza y la permanencia en el aire. Esta ventaja técnica tal vez revele por qué los velocistas de elite tienden a producir la mayor parte de la fuerza durante la primera mitad de la fase estática.

FIGURA 19.4

(a

) Longitud de zancada y (b

) frecuencia de las zancadas de los velocistas con distintas calificaciones.

Fuente: Datos de Mann (52).

>

Además, los velocistas más rápidos son capaces de alcanzar velocidades más altas mediante la continua aplicación de grandes fuerzas en una fase estática corta, lo cual se traduce en zancadas más largas a un ritmo más rápido. En el marco de los atletas de elite, esto consigue que los velocistas masculinos logren velocidades cercanas a 12,55 m/s, mientras que los velocistas novatos se limitan a 11,25 m/s. Aunque la producción de fuerza seguramente sea el factor limitador, la eficacia técnica y el diseño de entrenamientos correctos también limitan la rapidez en los esprines.

La velocidad del esprín está determinada por la longitud y la frecuencia de las zancadas del atleta; los velocistas de más éxito tienden a presentar una longitud de zancada más larga como resultado de fuerzas correctamente dirigidas hacia el suelo, y también muestran una frecuencia de zancada mayor. Estos datos sugieren que el IDF y una biomecánica correcta son dos de los principales factores limitadores que influyen en los resultados de los esprines.

La velocidad del esprín está determinada por la longitud y la frecuencia de las zancadas del atleta; los velocistas de más éxito tienden a presentar una longitud de zancada más larga como resultado de fuerzas correctamente dirigidas hacia el suelo, y también muestran una frecuencia de zancada mayor. Estos datos sugieren que el IDF y una biomecánica correcta son dos de los principales factores limitadores que influyen en los resultados de los esprines.

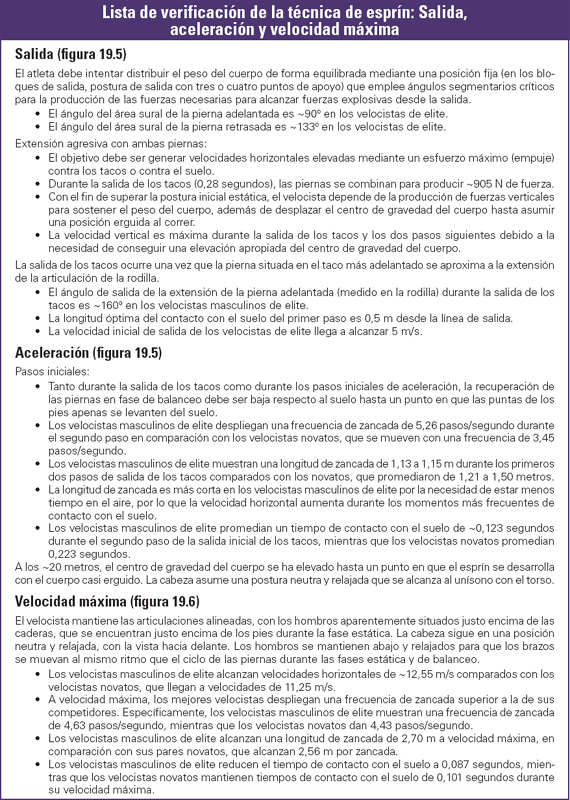

Pautas de la técnica del esprín

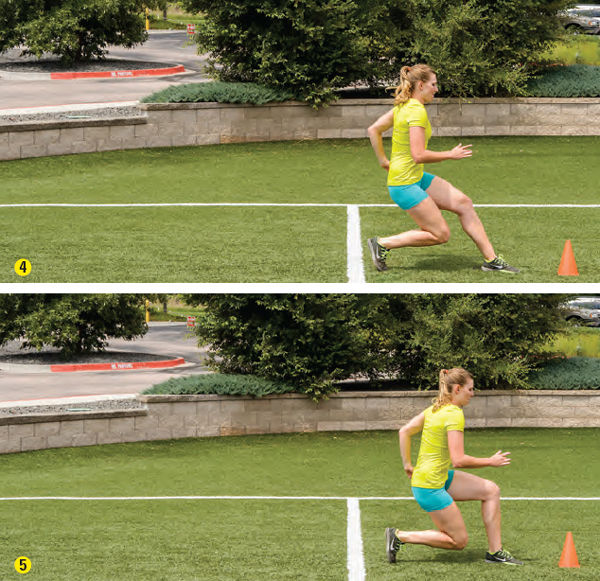

Los esprines lineales se componen de una serie de subtareas que se dividen en la salida, la aceleración (figura 19.5

) y la velocidad máxima (figura 19.6

). Aunque estas fases del esprín sean técnicamente distintas, todas requieren que el atleta mueva voluntariamente las extremidades inferiores a velocidades máximas mediante una serie de fases estáticas y de permanencia en el aire. La fase estática se divide a su vez en un período de frenado excéntrico, seguido por un período de propulsión concéntrica. En contraste, la fase de permanencia en el aire se compone de los segmentos de

recuperación

y

preparación del contacto con el suelo

de la pierna en fase de balanceo.

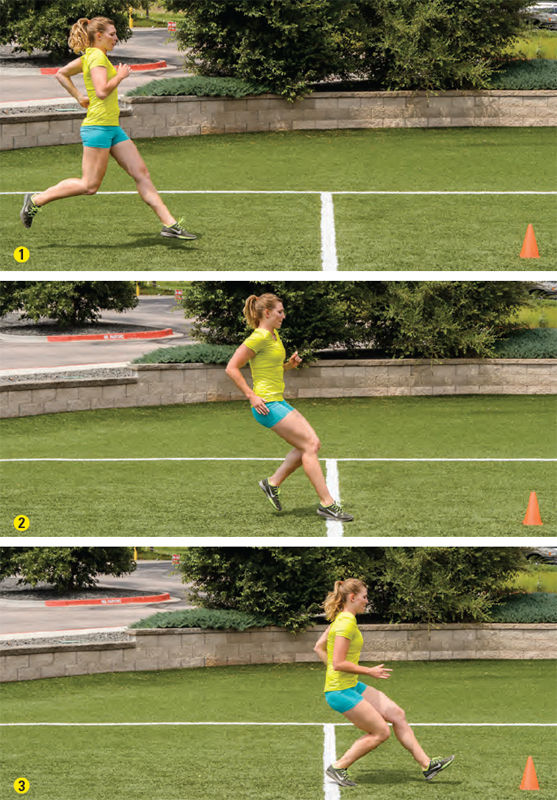

FIGURA 19.5

Técnica del esprín durante la aceleración inicial (salida) y la aceleración.

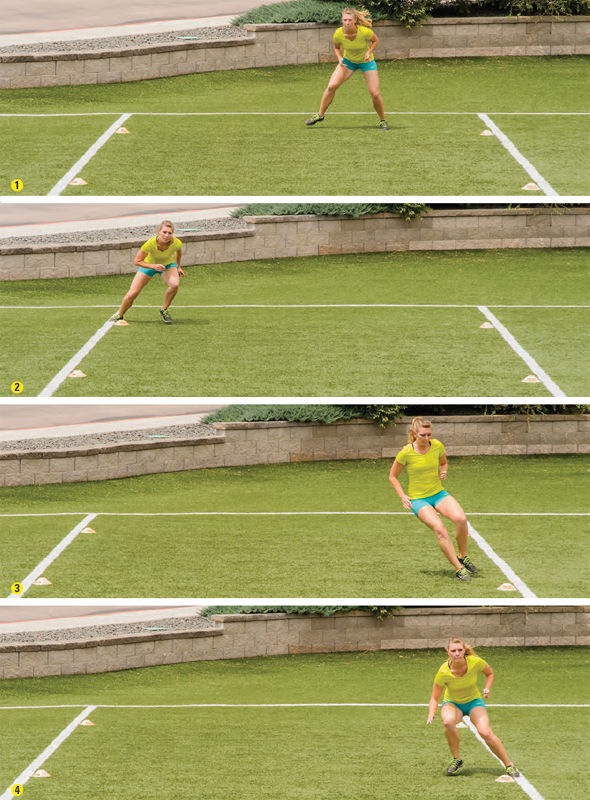

FIGURA 19.6

Técnica del esprín a velocidad máxima: desde el final del período de permanencia en el aire hasta el inicio de la fase estática; contacto inicial; estática media; estática terminal, y despegue del pie.

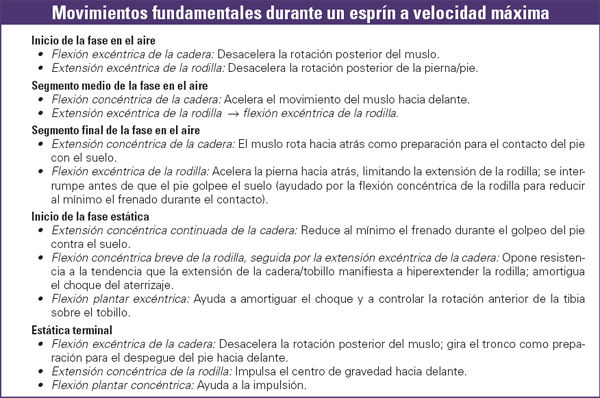

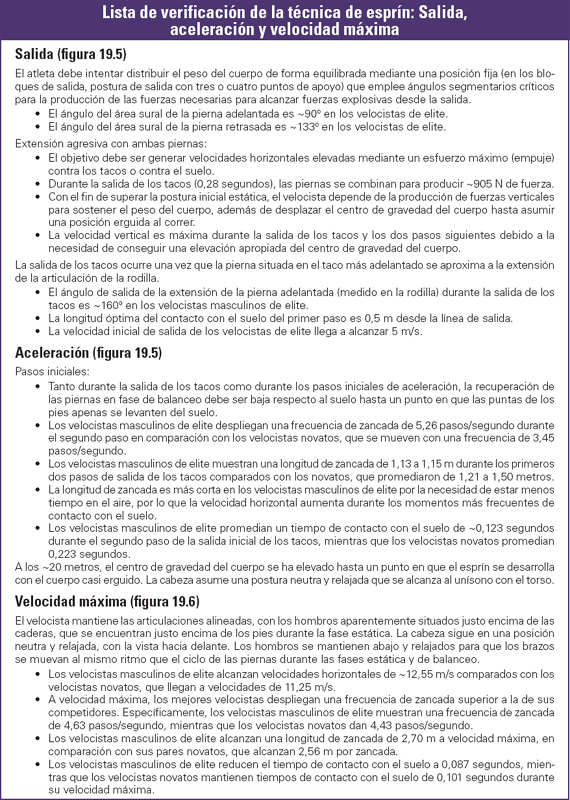

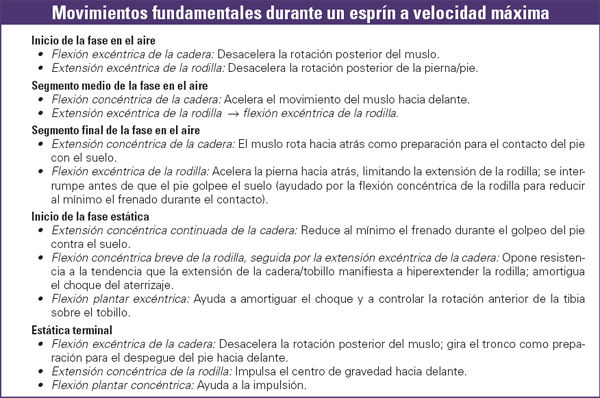

La figura 19.7

es un recuadro con una lista de verificación de la técnica de esprín que acompaña a las figuras 19.5 y 19.6. Estas recomendaciones se basan en el esprín lineal y tal vez resulten útiles para la instrucción y evaluación de los movimientos. La figura 19.8

describe en un recuadro los movimientos fundamentales que se producen durante un esprín a velocidad máxima.

Errores técnicos e instrucción deportiva

La tabla 19.1

saca a la luz muchos de los errores habituales al esprintar, así como las causas posibles y las correcciones durante la instrucción deportiva. Con bastante frecuencia estos errores son el resultado de la aplicación equivocada de fuerzas debido a que las indicaciones de la instrucción no son las adecuadas, por una movilidad insuficiente o por la interrupción de la marcha normal del atleta causada por interferencias externas. Por ejemplo, un atleta puede mostrar

un balanceo anterior excesivo de la pierna, adquirido durante un ejercicio de aprendizaje (como estirarse para alcanzar marcas sucesivamente más alejadas en la pista con el fin de ganar rapidez) o la creencia de que el incremento de la longitud de zancada permitirá cazar a un competidor en una carrera. Con independencia de la razón, el objetivo de los entrenadores debe ser mejorar la velocidad de los atletas mediante la correcta transmisión de fuerzas contra el suelo, lo cual optimizará el ciclo de la marcha.

Objetivos del entrenamiento

El objetivo general de esprintar es alcanzar una longitud y frecuencia de zancada óptimas mediante la correcta aplicación de fuerza contra el suelo. La transmisión de grandes fuerzas se debe producir durante una fase estática corta, también conocida como tiempo de contacto con el suelo. Durante la fase de aceleración, fuerzas de propulsión ayudan a elevar las caderas por encima del suelo hasta un punto en que la velocidad ya no aumenta a un gran ritmo. Esta porción del esprín, conocida como velocidad máxima, recurre al CEA (regulando la rigidez) para impulsar horizontalmente el centro de masa del atleta por la pista.

Los siguientes objetivos fundamentales del entrenamiento respecto a la mejora de las actuaciones y la prevención de lesiones se deben tener en cuenta durante el desarrollo de la velocidad en las prácticas:

•Subrayar la corta duración de los tiempos de contacto con el suelo como medio para conseguir una mayor frecuencia de zancadas

. Como se mencionó previamente, se requieren niveles altos de fuerza explosiva. Esta cualidad se desarrolla sistemáticamente mediante una continua exposición al entrenamiento de la velocidad, así como a programas correctamente diseñados para el entrenamiento de la fuerza.

•Hacer hincapié en continuar con el desarrollo del CEA como medio para incrementar la amplitud del impulso en cada paso del esprín

. Específicamente, los que alcanzan las mayores velocidades esprintando generan las mayores fuerzas durante una fase estática más corta usando el CEA. Los movimientos completos de la halterofilia y sus derivados son ejercicios clave para sobrecargar el CEA con fuerzas superiores a las producidas durante los esprines.

Agilidad y capacidad para cambiar de dirección

Tanto en los deportes de pista como en los de campo, existe un número sustancial de movimientos planificados para cambiar de dirección, así como cambios de dirección como respuesta al movimiento de la pelota, al juego o a los oponentes. En deportes como el béisbol, el softball, el fútbol americano y el baloncesto, los atletas toman una decisión antes de iniciar el movimiento sobre el trayecto que van a correr. Estos patrones a menudo incluyen cambios rápidos o repentinos de dirección, por ejemplo, el inicio de un esprín explosivo tras un desplazamiento con pasos laterales de una base, o correr siguiendo una trayectoria antes de la recepción del balón. Sin embargo, muchos deportes incluyen también rápidos cambios de dirección en respuesta a los contrarios o a situaciones tácticas. Estas respuestas ocurren en jugadas tanto ofensivas como defensivas, y el movimiento físico y los aspectos perceptivo-cognitivos de esas acciones imponen distintas exigencias al atleta. Por lo tanto, hay que entender perfectamente los factores asociados con la agilidad desde un punto de vista físico (capacidad para los cambios de dirección) en combinación con los aspectos perceptivo-cognitivos (agilidad).

Los atletas mejoran la capacidad para los cambios de dirección mediante el desarrollo de varios factores físicos y destrezas técnicas con diversas velocidades y modos de movimiento. El desarrollo de la agilidad también requiere mejorar las capacidades perceptivo-cognitivas en relación con las exigencias del deporte.

Los atletas mejoran la capacidad para los cambios de dirección mediante el desarrollo de varios factores físicos y destrezas técnicas con diversas velocidades y modos de movimiento. El desarrollo de la agilidad también requiere mejorar las capacidades perceptivo-cognitivas en relación con las exigencias del deporte.

Factores que influyen en los cambios de dirección y en la capacidad perceptivocognitiva

Cada vez está más claro que el tiempo de contacto con el suelo y la fuerza de reacción contra el suelo durante la fase de apoyo (figura 19.2

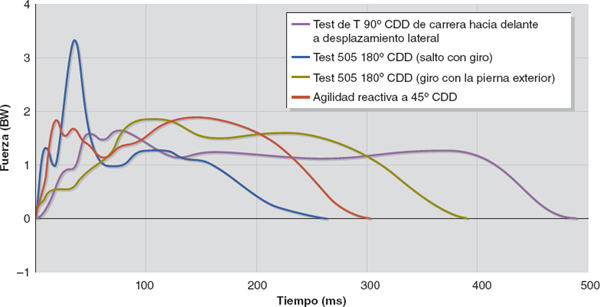

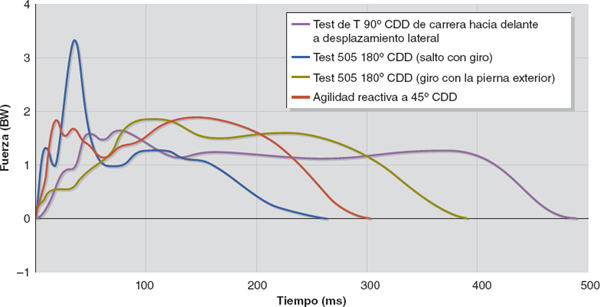

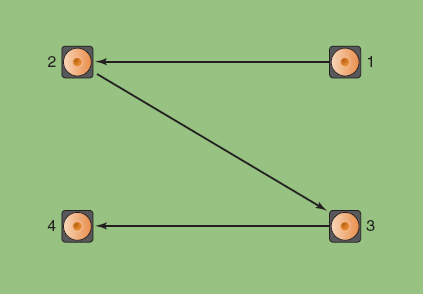

) de un movimiento aportan un valioso conocimiento sobre los factores físicos que influyen en la ejecución de los cambios de dirección, al igual que hay que tener en cuenta los factores perceptivo-cognitivos en lo referente a la agilidad. Los cambios de dirección y los movimientos de agilidad ejecutando recortes con ángulos agudos (menos de 75°) y asociados con tiempos más cortos de contacto con el suelo (menos de 250 ms) (83) se benefician de un entrenamiento similar al de velocidad en lo referente a las exigencias físicas, aunque, sin embargo, requieren entrenamiento perceptivo-cognitivo adicional. Por otra parte, cuando un cambio de dirección implica un ángulo más agresivo en los recortes (equivalente o mayor de 75°), la duración del tiempo de contacto supera a menudo los 250 ms (8, 38, 54) debido a que se necesita una mayor fuerza de frenado. Por tanto, hay que plantearse aumentar el énfasis en la fuerza excéntrica y en la fuerza máxima junto con la explosividad concéntrica requerida durante la reaceleración. La figura 19.9

ofrece un ejemplo del modo en que diversos requisitos (el ángulo del cambio de dirección o el requisito perceptivo-cognitivo de la agilidad) tal vez influyan en la fuerza de reacción contra el suelo y en los tiempos de contacto con el suelo de los atletas. De especial interés es el efecto de diversos métodos de cambio de dirección (con recortes del mismo grado) sobre la fuerza de reacción contra el suelo y los tiempos de contacto con el suelo. El efecto del método de los cambios de

dirección se aprecia en la figura 19.9

. El test 505 se practicó con un cambio de dirección ejecutado con una sola pierna (giro con la pierna externa) o con un «salto con giro» que se puede practicar durante un test, pero que no es habitual en el terreno de juego. No obstante, esto demuestra que la técnica elegida dicta las exigencias; por tanto, si se intenta evidenciar una adaptación específica en un atleta, habrá que aportar antes instrucciones específicas.

FIGURA 19.7

Lista de verificación del esprín en la salida, aceleración y velocidad máxima.

Fuente: Adaptado, con autorización, de Mann, 2011 (52).

FIGURA 19.8

Lista de los movimientos fundamentales durante las fases de permanencia en el aire y de apoyo en el suelo durante un esprín a velocidad máxima.

Fuente: Putnam y Kozey, 1989 (65); Wood, 1987 (95).

TABLA 19.1 Errores técnicos habituales al esprintar, causas y correcciones

|

Error

|

Causa

|

Recomendaciones del entrenador

|

|

SALIDA Y ACELERACIÓN

|

|

Caderas demasiado altas durante la salida en la posición agachada

|

Error de comprensión de la configuración de la salida

|

Se enseña al atleta a espaciar los pies 1,5 a 2 veces la longitud de los pies, para luego adoptar la posición de salida bajando la espinilla de la pierna retrasada para que esté más paralela con la superficie de la pista

|

|

El atleta se desvía lateralmente al inicio de la fase de impulsión

|

Distribución incorrecta de las fuerzas

|

Se enseña al atleta a empujar o impulsarse contra el suelo para iniciar el esprín

|

|

El movimiento de los brazos es anormalmente corto y tenso

|

Error de comprensión del balanceo natural de los brazos

|

Se enseña al atleta (a) a echar los codos hacia abajo y atrás o (b) a bajar las manos y desplazarlas hacia atrás simulando que está tirando de una cuerda. Además, se indica al atleta que permita que las manos sobrepasen ampliamente la cintura, además de dejar que los brazos se recuperen en la línea media del cuerpo (línea invisible que parte de la nariz y atraviesa el ombligo)

|

|

Tensión innecesaria en los músculos dorsales; hiperextensión del cuello

|

Error de comprensión del movimiento

|

Se enseña al atleta a que mantenga la cabeza alineada con la columna vertebral, mientras el torso y la cabeza se elevan al unísono durante las fases de aceleración y transición del esprín

|

|

El atleta «salta» en la primera zancada o da un paso por encima de la rodilla de la pierna de apoyo

|

El ángulo de despegue del pie es demasiado alto; el impulso ascendente es excesivo

|

Se enseña al atleta a iniciar el movimiento impulsándose contra el suelo y dejando que la pierna en fase de balanceo «corte» horizontalmente la espinilla de la pierna de apoyo, en vez de avanzar por encima de ella. Además, se puede indicar al atleta que mantenga cerca del suelo el pie de la pierna en fase de balanceo para iniciar una correcta fase de aceleración

|

|

Postura erguida prematura

|

Fuerza insuficiente para la fase de despegue del pie; postura incorrecta de la cabeza

|

Se ordena al atleta que continúe empujando contra el suelo mientras mantiene una inclinación natural del tronco. También se indica al atleta que mantenga la cabeza alineada con la columna vertebral, ya que levantar la cabeza puede conllevar una repentina incorporación del torso, lo cual termina afectando a los patrones de aceleración

|

|

VELOCIDAD MÁXIMA

|

|

El atleta intenta superficialmente mantener una fase de aceleración cuando las espinillas están claramente verticales

|

Conocimiento incorrecto de los patrones de movimiento

|

Se ordena al atleta que, a medida que las espinillas y las caderas se aproximen a la vertical, también lo hagan el torso y la cabeza. Se anima al atleta a que experimente la elevación de las caderas, para que las articulaciones (de los hombros a las caderas y a los tobillos) se mantengan alineadas. Esta postura permite la correcta transmisión de fuerzas contra la superficie sobre la que se corre

|

|

El atleta no muestra una mecánica anterior óptima respecto a la altura de la rodilla de la pierna en fase de balanceo

|

Insuficiente producción de fuerza

|

Se recuerda al atleta que la altura de la pierna en fase de balanceo (tradicionalmente denominada mecánica anterior) no es nada más que una manifestación de las fuerzas de reacción contra el suelo. Indicar incorrectamente a un atleta que levante las rodillas tal vez cause un deterioro de la transmisión correcta de fuerzas y, en definitiva, un cambio de la musculatura que se usa naturalmente durante el esprín

|

|

El atleta genera un excesivo balanceo anterior de la pierna

|

Conocimiento erróneo de la aplicación de fuerza

|

El éxito en las pruebas de velocidad es producto de la habilidad para generar elevadas fuerzas verticales en muy poco tiempo. Un atleta que genere un excesivo balanceo anterior de la pierna estará intentando aumentar la velocidad alargando el tiempo de contacto con el suelo, lo cual, en último término, frustra los efectos del ciclo de estiramiento-acortamiento. Hay que pedir a los atletas que «corran por su calle» y mantengan el ciclo natural de la marcha

|

|

El atleta refiere una lesión o dolor crónico de los isquiotibiales

|

Movilidad insuficiente, posición incorrecta de la pelvis

|

Hay muchas posibilidades de que se produzca una lesión de isquiotibiales durante la fase de balanceo de la pierna en la prueba de velocidad debido a las fuerzas excéntricas (elongación). El atleta se ve más comprometido incluso cuando manifiesta inclinación anterior de la pelvis durante la carrera. Antes de entrenar o competir, se tiene que intervenir con terapia de movilidad y terapia para los tejidos blandos con el fin de estabilizar la pelvis en una posición neutra

|

|

El atleta intenta la acción de cambio de posición de las piernas, con lo cual aumenta el tiempo para completar la fase de balanceo de la pierna. Esto resulta aparente por el hueco entre las rodillas durante la fase estática

|

Aplicación incorrecta de fuerza

|

Se ordena al atleta que lleve el pie hacia abajo y atrás sobre la pista, en vez de «rasparla». Debido al movimiento aparentemente horizontal del pie durante el esprín, los entrenadores a veces dan la orden errónea de restregar el pie en la pista. Restregar el pie horizontalmente contra la pista impide que el atleta aproveche las fuerzas verticales, sobrecargando el ciclo de estiramiento-acortamiento para que incida sobre la pista

|

|

El atleta muestra un movimiento erróneo de los brazos en el plano transverso

|

Conocimiento incorrecto del patrón de movimiento

|

Aunque tradicionalmente los entrenadores hayan afirmado que el movimiento errático de los brazos es un síntoma de cansancio, muchos estudios de la literatura sugieren que la velocidad queda limitada por la aplicación de fuerza mecánica, no por la eficacia metabólica. Según este nuevo modelo, los entrenadores deben hacer hincapié en mover los brazos hacia abajo y atrás mientras se mantiene el torso erguido. Además, el entrenador debe recomendar al atleta que la recuperación del brazo que se balancea se sitúe cerca de la línea media del cuerpo con el fin de aprovechar el arco natural de movilidad de la articulación glenohumeral

|

FIGURA 19.9

Comparación de la fuerza de reacción contra el suelo y los instantes de contacto durante diversas maniobras de agilidad y cambios de dirección (CDD).

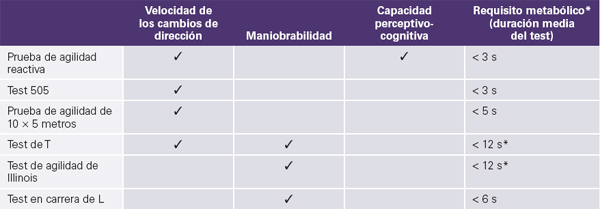

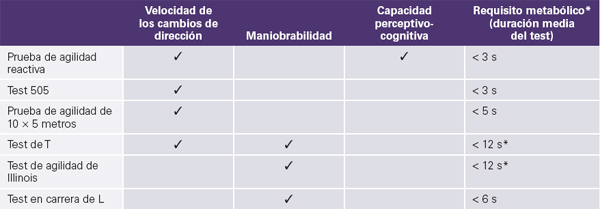

La prueba empleada para la evaluación de la agilidad tendrá un impacto sobre la percepción de est¡ capacidad del atleta. Se emplea una plétora de test para evaluar la «agilidad», si bien los test en los que interviene la reacción del atleta se deben considerar pruebas de cambio de dirección, y toda prueba que contenga un estímulo de reacción es hoy en día, por definición, una prueba de agilidad en la mayoría de los deportes. Además, los requisitos del test tal vez comprendan una evaluación previa de factores distintos a la capacidad para los cambios de dirección o los requisitos perceptivo-cognitivos. Por lo tanto, hay que informarse y ser crítico respecto a las pruebas usadas para evaluar la «agilidad» o los «requisitos perceptivo-cognitivos». Por ejemplo, si el test de agilidad de Illinois, que se utiliza a menudo con futbolistas (91), se emplease después del entrenamiento de pretemporada, las mejoras en el rendimiento durante est¡ prueba podrían deberse a la mejora de la capacidad metabólica y no necesariamente a una mejora de la capacidad para cambiar de dirección. Esto es atribuye a la duración del test de Illinois, que impone una mayor exigencia metabólica que otras pruebas más cortas.

Sin embargo, hay que reparar en que incluso pruebas de longitud similar, como el test 505 tradicional, el test 505 modificado (el 505 sin la carrera de aproximación de 10 m) y el test en carrera de L usado con los mismos atletas mantienen solo una relación moderada (31), lo cual revela que no todas evalúan la misma capacidad para los cambios de dirección ni todas apuntan a los mismos requisitos físicos. Esto resulta más evidente cuando uno se apercibe que algunas pruebas requieren un rápido cambio de dirección mientras que otras precisan múltiples cambios de dirección. Las pruebas con múltiples cambios de dirección requieren a menudo mayor capacidad para rodear un objeto o cono manteniendo la máxima velocidad posible, en comparación con un cambio brusco de dirección, que exige una rápida desaceleración. Por lo tanto, pruebas como el test de agilidad de Illinois o el test en carrera de L que requieren tomar una curva para mantener la velocidad en lugar de dar un cambio agresivo de dirección se podrían considerar pruebas de maniobrabilidad (58). Una vez dicho esto, la tabla 19.2

nos aporta ejemplos de pruebas y ejercicios de agilidad, así como para los cambios de dirección que contemplan los distintos requisitos físicos dentro del ámbito de la «agilidad». Se debe tener en cuenta el aspecto más importante del deporte en cuestión al determinar la agilidad y la capacidad para los cambios de dirección, así como plantearse el someter a prueba y monitorizar diversos tipos de cambios de dirección y capacidades perceptivo-cognitivas necesarios durante las verdaderas pruebas de agilidad.

Capacidad para los cambios de dirección

Tal y como se acaba de afirmar, hay que entender que la capacidad mensurable de un atleta para los cambios de dirección tal vez varíe dependiendo de la exigencia impuesta por la prueba elegida para los cambios de dirección. En consecuencia, tal vez resulte beneficioso elegir distintas pruebas que midan est¡ capacidad con distintas velocidades de frenado, con múltiples cambios de dirección, o, como se expondrá, como reacción a un escenario, un oponente o un estímulo. Otra consideración sobre la capacidad

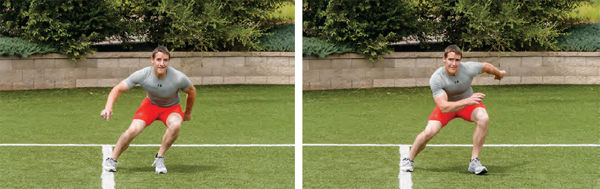

para los cambios de dirección es la orientación del cuerpo, que permite la desaceleración durante la fase de transición mientras el atleta se detiene, y luego la postura mientras vuelve a acelerar al terminar el cambio de dirección. Por tanto, la posición del tronco influye en la ejecución del cambio de dirección, por lo que es una combinación de la capacidad para desacelerar, reorientar el cuerpo y encarar o encarar parcialmente la dirección del siguiente recorrido y luego volver a acelerar explosivamente, lo que realmente determina la capacidad para los cambios de dirección. No se tratarán aquí otras mediciones antropométricas ni su relación con la capacidad para los cambios de dirección, dado que aspectos como la altura y la longitud de las extremidades no son modificables por el especialista de la fuerza y el acondicionamiento físico. En cambio, la altura del centro de masa del cuerpo está relacionada con la mejora de la ejecución de cambios laterales de dirección (78), y es un aspecto que se puede trabajar activamente durante el entrenamiento.

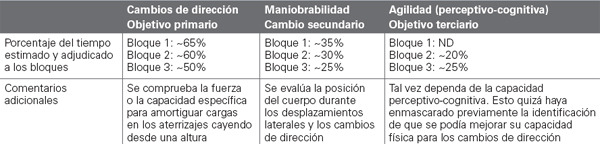

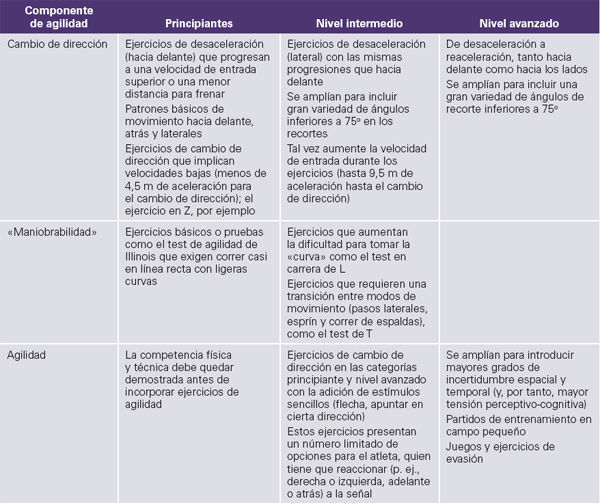

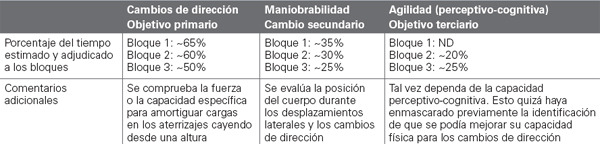

TABLA 19.2 Aspectos de la agilidad que se ponen a prueba o se entrenan en distintos ejercicios y test

Fuente: Datos de las referencias bibliográficas 31, 60, 63, 75, 79, 90, 91 y 97.

En general, ha quedado demostrado que la capacidad para los cambios de dirección entre distintos patrones de movimiento (recortes de diverso grado) mejora al aumentar la capacidad de extensión de las caderas (la rápida aplicación de fuerza por los músculos extensores de cadera), con un centro bajo de altura de masa, con un aumento del impulso de frenado y el impulso de propulsión, con un aumento de la flexión de las rodillas que inician el cambio de dirección, con la reducción del desplazamiento angular del tronco que inicia el cambio de dirección (fase de desaceleración) y con un aumento de la inclinación lateral del tronco (durante cambios de dirección de 180°) (15, 70, 78, 83, 84, 86). Al igual que la capacidad para desacelerar, mantener la postura del cuerpo y luego volver a acelerar es importante en las tareas de cambio de dirección descritas por los requisitos cinéticos y cinemáticos de las acciones de agilidad y los cambios de dirección más rápidos, queda claro que se necesita un enfoque bien planteado para el desarrollo de la fuerza que contemple las capacidades de fuerza dinámica, isométrica y sobre todo excéntrica para mejorar la ejecución de cambios de dirección (41, 86). En contraste con el desarrollo de la capacidad de esprintar, se recomienda que los atletas se sometan a un entrenamiento que permita al sistema neuromuscular adaptarse eficazmente a las cargas requeridas durante la fase de frenado, habiendo asimilado que los requisitos neuromusculares para poder frenar se deben entrenar específicamente usando contracciones excéntricas de gran velocidad (28), como las que ocurren al aterrizar después de caer desde una altura, al aterrizar de un salto soportando una carga, o en la fase de recepción de una cargada de potencia o una arrancada de fuerza. Todas estas acciones imponen distintas exigencias de carga excéntrica a las caderas, rodillas y tobillos (56).

Capacidad perceptivo-cognitiva

Cuando existe la capacidad física para cambiar de dirección con rapidez, nos podemos centrar en los componentes de la capacidad perceptivo-cognitiva que se deben desarrollar para aunar la capacidad de actuar física y mentalmente sobre el terreno de juego. La capacidad perceptivo-cognitiva contiene varios componentes: el barrido visual, la anticipación, el reconocimiento de patrones, la percepción de la realidad, la toma de decisiones, la sincronización y la precisión, y el tiempo de reacción (75, 77, 83, 97, 98). Muchos de estos aspectos del desarrollo son específicos del deporte, y una exposición generalista queda fuera del alcance de este manual. Sin embargo, los ejercicios generales para mejorar estas destrezas se exponen en la sección sobre los métodos para desarrollar la agilidad.

Pautas técnicas e instrucción deportiva

En comparación con los esprines, la agilidad y los cambios de dirección tienen un mayor número de grados de libertad debido a la multitud de movimientos que ocurren durante

un cambio de dirección. Además, la agilidad, restringida o determinada por los oponentes u otras restricciones tácticas, no se puede entrenar mediante una sola técnica. No obstante, las siguientes son algunas pautas técnicas y sugerencias de instrucción.

Foco visual

•Al cambiar de dirección como respuesta a la presencia de un contrario (sea en ataque o en defensa), el atleta se debe centrar en los hombros, el tronco y las caderas.

•Después de la anticipación de la acción, a menos que se intente una finta, el atleta debe reconducir rápidamente la atención a una nueva área para ayudar a dirigir la transición del cuerpo.

Posición del cuerpo durante el frenado y la nueva aceleración

•Control del tronco encaminado a la desaceleración (disminución del movimiento del tronco) (70).

•Durante la fase estática, se reorienta el tronco y las caderas en la dirección pretendida del nuevo movimiento para permitir una nueva y más eficaz aceleración (15).

•Al igual que con la mecánica de la aceleración, la inclinación del cuerpo es fundamental para la correcta aplicación de fuerza contra el suelo con la poderosa alineación de los tobillos, rodillas y caderas, y a través del tronco y los hombros.

•El inicio y final de los cambios de dirección se debe producir con un centro de masa más bajo; al practicar cambios de dirección con pasos laterales, es vital mantener bajo este centro de masa (78).

Acción de las piernas

•Se garantiza que el atleta pueda disipar eficazmente o tolerar las cargas excéntricas de la acción de frenado en todo un arco eficaz de movimiento de la rodilla para evitar un estilo de frenado con las piernas rígidas (81, 83).

•Se hace hincapié en «ejercer fuerza para alejarse del suelo» con el fin de mejorar el rendimiento, sobre todo durante el aprendizaje en ejercicios cerrados. El foco externo de atención —mediante instrucciones para centrarse en el suelo en vez de en una parte del cuerpo— ha demostrado mejorar la ejecución de los cambios de dirección (64).

Acción de los brazos

•Se deben usar acciones poderosas con los brazos para facilitar la impulsión con las piernas.

•Se garantizará que la acción de los brazos no sea contraproducente (es decir, que no cause una disminución de la velocidad o eficacia), sobre todo durante la transición entre cambios complicados de dirección (p. ej., de correr de espaldas a esprintar hacia delante).

Objetivos del entrenamiento

Los tres objetivos de la agilidad son mejorar la capacidad perceptivo-cognitiva en diversas situaciones y escenarios tácticos, frenar con rapidez y eficacia del propio momento, y volver a acelerar con rapidez en la nueva dirección. Para cumplir esos objetivos, hay que hacer hincapié en lo siguiente:

•Dirigir el foco visual hacia los hombros, tronco y caderas del contrario con el fin de aumentar la capacidad perceptiva para anticipar el movimiento de un contrario en ataque o defensa (75).

•Orientar el cuerpo en una posición que permita una eficaz aplicación de fuerzas contra el suelo para potenciar al máximo la capacidad de frenado y aumentar la velocidad a la que se consigue frenar con rapidez, así como la dirección de movimiento contra la que hay que frenar (correr hacia delante, correr hacia atrás o desplazarse con pasos laterales) (15, 70, 78, 83, 84, 86).

•La capacidad de mantener una buena postura después de frenar, reorientar el cuerpo en una postura que esté de cara a la nueva dirección y aplicar eficazmente la mecánica de la aceleración para reacelerar (58).

Métodos para desarrollar la rapidez

Desde un punto de vista práctico, la demostración de la rapidez correcta es el resultado de una buena programación que desarrolle de manera orgánica y madure una serie de destrezas en el atleta. Este enfoque orgánico respecto al entrenamiento del esprín es producto de un esquema de desarrollo y se basa en poner el énfasis y en rebajar la importancia de ciertas cualidades, como la aceleración y la velocidad máxima, dentro de cada fase del entrenamiento. Además, el plan de entrenamiento debe coordinar estas cualidades singulares por medio de una progresión de una fase a la siguiente. Un plan de entrenamiento bien elaborado destaca los componentes específicos que ayudarán a potenciar al máximo el potencial de movimiento del atleta.

Esprines

Aunque la variedad de estímulos del entrenamiento sea importante para optimizar el rendimiento atlético, también se puede argumentar que ningún ejercicio mejora tanto la velocidad al correr como los esprines a velocidad máxima. La capacidad de esprintar de un atleta depende de la generación de fuerzas elevadas en períodos cortos de tiempo (52, 93). Las adaptaciones neurológicas producto de planes de entrenamiento a largo plazo que hacen hincapié

en la fuerza máxima y en la velocidad de movimiento mejoran tanto el IDF como la generación de impulso (1, 89). En el marco de la fuerza y el acondicionamiento físico, se prescriben los movimientos de halterofilia y el entrenamiento con saltos para desarrollar el IDF y el impulso con diversas cargas, puesto que estos movimientos aprovechan el CEA. De forma parecida, los esprines con el cuerpo erguido también usan el CEA, definiéndolo como un movimiento pliométrico. La exposición crónica a movimientos que activan el CEA puede aumentar la rigidez muscular, lo cual es una ventaja fisiológica potencial para esprintar (29).

Además, esprintar requiere una activación muscular máxima o casi máxima, lo cual depende de una elevada actividad del sistema nervioso central. Esta actividad se denomina a menudo codificación del índice

(47, 68). Cuando la frecuencia de las señales alcanza un umbral, el músculo esquelético ya no se relaja por completo entre estímulos (47). Esa relajación incompleta conlleva contracciones más forzadas y un mayor IDF en las siguientes contracciones (57). Además, la exposición crónica a esprines tal vez consiga mejoras en el control musculoesquelético gracias al sistema nervioso central. Esto se traduciría en una relación cíclica de dosis-respuesta, ya que las adaptaciones neurofisiológicas de las sesiones previas potenciarían el entrenamiento subsiguiente. En un esfuerzo por mejorar la fuerza requerida o conseguir potenciales adaptaciones neuromusculares para mejorar el esprín, se suelen emplear técnicas de entrenamiento con esprines resistidos o asistidos. Los beneficios propuestos, los inconvenientes potenciales y las consideraciones referentes a la instrucción técnica se ponen de manifiesto en la tabla 19.3

.

Fuerza

Tal y como se ha puesto de manifiesto en este capítulo, la rapidez en los esprines se apuntala con la capacidad del atleta para producir grandes fuerzas en un breve período de tiempo. Estas fuerzas deben ser lo bastante grandes como para: (a

) sostener el peso del cuerpo en presencia de la gravedad, y (b

) desplazar el cuerpo por medio de un incremento de la velocidad (52). Por eso, muchos especialistas de la fuerza y el acondicionamiento físico son conscientes de la importancia del entrenamiento con pesas para el desarrollo de atletas especializados en esprines. Un aspecto central en la exposición sobre el entrenamiento de la fuerza es la mejor forma de transferir las cualidades de la fuerza recientemente adquiridas de la sala de pesas a la pista de atletismo (96). La transferencia de las mejoras de la fuerza al esprín tal vez exija poner el énfasis en la especificidad del entrenamiento. Esta transferencia del efecto del entrenamiento contempla el grado de adaptación del rendimiento y tal vez sea producto de las similitudes entre los patrones de movimiento, los picos de fuerza, el IDF, la aceleración y los patrones de velocidad de un ejercicio y el entorno deportivo (87).

Aunque el entrenamiento de la fuerza máxima pueda ser beneficioso, el entrenamiento debe dar prioridad a que se manifiesten las cualidades de la rapidez-fuerza y la fuerza máxima (34). La selección de ejercicios y movimientos que briden oportunidades para desplegar fuerzas y velocidades similares a las de los esprines tal vez obtenga los máximos beneficios a la hora de mejorar la codificación del índice y la frecuencia de activación, además de las alteraciones de las fibras musculares tipo II, como el área transversal y la longitud de los fascículos (30, 33). Por ejemplo, las evidencias sugieren que los movimientos de halterofilia y sus derivados como la cargada, la arrancada y los tirones hasta mitad del muslo tal vez mejoren el rendimiento en el esprín por medio de adaptaciones fisiológicas como rigidez muscular, mejora del IDF y coactivación de la musculatura que rodea las caderas y las rodillas (6, 18, 24).

Movilidad

Aunque no sea una variable cinética, la manipulación de los tejidos blandos se ha convertido en una práctica de creciente uso para el desarrollo de los atletas de velocidad. Entrenadores y preparadores físicos dependen de herramientas como estiramientos, atención quiropráctica, masajes y técnicas de liberación miofascial para lograr una movilidad óptima del estado dinámico. La movilidad es la libertad de la extremidad de un atleta para moverse en un arco de movilidad deseado, mientras que la flexibilidad es el arco de movilidad total de una articulación. Sabiendo que las características posicionales se encuentran entre diversos factores limitadores del rendimiento, los entrenadores se deben asegurar primero de que se garantiza la integridad ortostática correcta antes del inicio de los entrenamientos o la competición.

Basándose en los conceptos teóricos previamente descritos de la rapidez, el modelo actualmente aceptado de esprín se basa en la capacidad del atleta para producir y superar las fuerzas de reacción contra el suelo en un corto período de tiempo. Además, mientras que estas fuerzas de reacción contra el suelo ayudan a alcanzar la longitud óptima de zancada mediante la propulsión hacia delante, la posición del velocista en el aire tal vez esté limitada por una insuficiente movilidad. Específicamente, el atleta tal vez posea las características físicas necesarias para generar grandes índices de fuerza en poco tiempo, pero el compromiso con la libertad de movimiento de las articulaciones se traducirá en fuerzas extraviadas. La proyección incorrecta de fuerzas debido a un contacto erróneo con el suelo frenará la velocidad del esprín y aumentará la posibilidad de una lesión.

Métodos para desarrollar la agilidad

Como se ha explicado a lo largo de este capítulo, se precisa un enfoque multifactorial para desarrollar los aspectos físicos y perceptivo-cognitivos necesarios para una mejora continua de la agilidad. Por tanto, hay que plantearse un

plan que aborde el afianzamiento de las capacidades físicas usando diversas estrategias para desarrollar la fuerza, la competencia técnica en un ámbito de ejercicios cerrados para las destrezas con acciones específicas del movimiento (la capacidad para cambiar de dirección) y la mejora de la capacidad perceptivo-cognitiva mediante ejercicios de agilidad y aspectos inherentes de la práctica de destrezas (58).

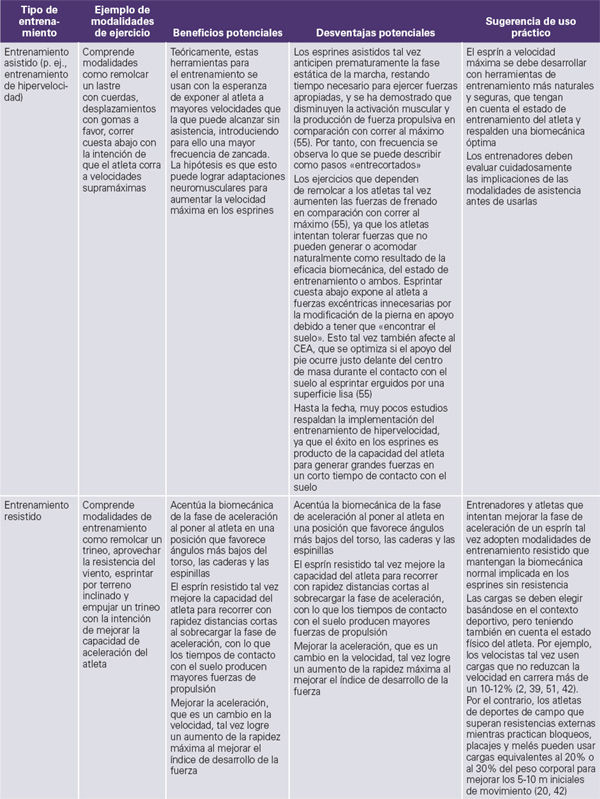

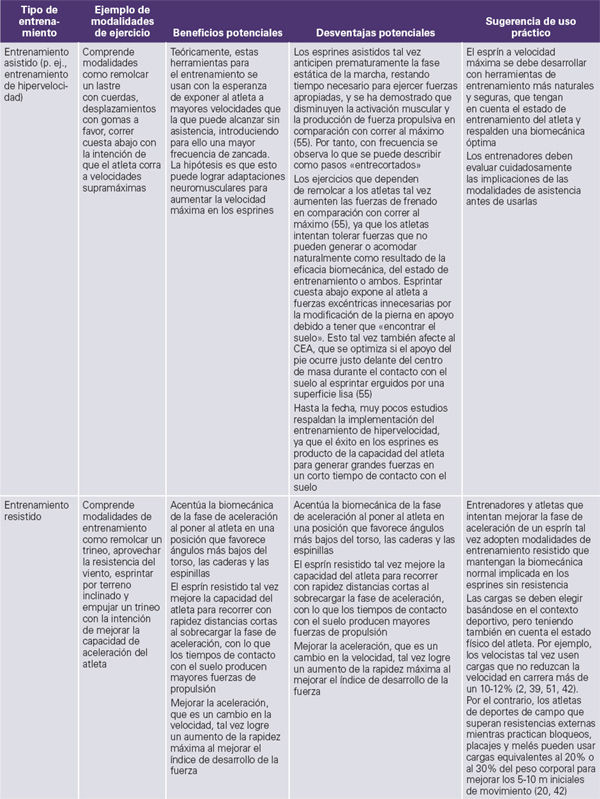

TABLA 19.3 Entrenamiento asistido y resistido para el desarrollo de la rapidez

Fuente: Datos de las referencias bibliográficas 2, 20, 40, 42, 49, 51 y 55.

Fuerza

De forma parecida a los aspectos del desarrollo de la fuerza para la rapidez, el desarrollo de la fuerza para la agilidad debe hacer hincapié en la fuerza relativa y en distintas cualidades de la fuerza-velocidad, junto con el espectro de la fuerza-velocidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta el desarrollo adicional de la fuerza excéntrica del atleta debido a las grandes fuerzas de frenado que se producen durante los movimientos de agilidad y los cambios de dirección. Esto significa que los ejercicios de entrenamiento incluirán todo un espectro de perfiles de carga-velocidad en la sala de pesas (32), así como diversas actividades del perfil de carga-velocidad en el terreno de juego, como las sentadillas con salto, los saltos de contramovimiento, y caer desde una altura y salto de diversas alturas en combinación con los mismos ejercicios de agilidad y cambio de dirección. La naturaleza multifactorial de la agilidad garantiza un abordaje bien organizado del desarrollo de la fuerza. La tabla 19.4

ofrece un ejemplo del modo en que el entrenamiento en la sala de pesas y en el terreno de juego satisface los requisitos de la fuerza necesarios para la agilidad. Entender que los atletas desarrollarán los requisitos físicos antes de ser capaces de transferir la fuerza recientemente adquirida a la competencia técnica ayuda a entrenadores y atletas a darse cuenta de que las mejoras del rendimiento se situarán por detrás de los requisitos físicos fundamentales para una destreza técnica dada (88).

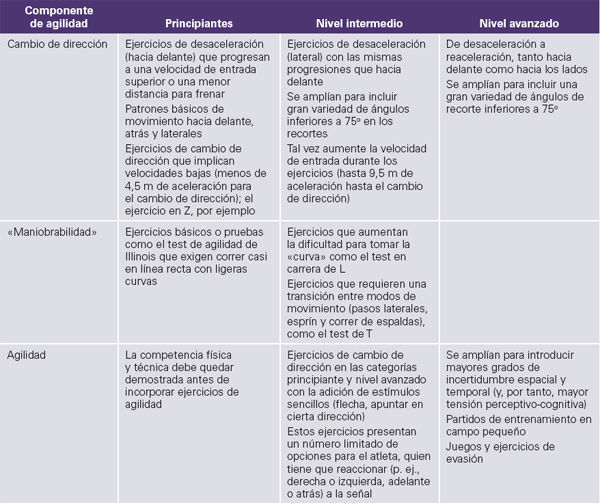

Capacidad para cambiar de dirección

De forma parecida a la progresión de las actividades pliométricas basada en la intensidad y dificultad de cada ejercicio, los ejercicios cerrados de cambio de dirección pueden avanzar de nivel principiante a intermedio y luego avanzado basándose en las exigencias de la carga física que se han expuesto en este capítulo. La tabla 19.5

presenta un ejemplo de progresión de ejercicios para la capacidad del cambio de dirección (ambos cambios rápidos de dirección y otros asociados con la maniobrabilidad), así como un plan de progresión para los ejercicios de agilidad. La carga física durante los ejercicios de agilidad será mayor que los ejercicios de cambio de dirección para principiantes. Por lo tanto, la tabla 19.5

aporta a los practicantes una serie de ejercicios y una pauta para la seguridad y el eficaz avance de los atletas, para que se puedan basar en los atributos físicos y técnicos mientras mejoran.

Capacidad perceptivo-cognitiva

Durante años de entrenamiento de las destrezas (en el deporte), los atletas mejoran continuamente el barrido visual y el reconocimiento de patrones y de la situación, mientras que en los ejercicios para mejorar la agilidad (aparte de la práctica de las destrezas) se centran sobre todo en mejorar la anticipación, el tiempo para la toma de decisiones y la precisión. Del mismo modo que uno aumenta las exigencias de una tarea física para mejorar continuamente el rendimiento, se puede entrenar la capacidad perceptivo-cognitiva (tabla 19.5

). Por tanto, las actividades de agilidad deben comenzar añadiendo un componente perceptivo-cognitivo a los habituales ejercicios cerrados para los cambios de dirección. Por ejemplo, las desaceleraciones o el ejercicio en Z se convierten en ejercicios de agilidad si se incluye un estímulo genérico como un silbato, una orden del entrenador, una flecha de luz parpadeante o una luz (76, 97). Después del éxito de los ejercicios de agilidad antes mencionados, la progresión exige actividades que presenten estímulos específicos del deporte, como ejercicios de evasión y partidos de entrenamiento en campo pequeño, de los cuales se ha dicho que consiguen una mejor transferencia del rendimiento (76, 97). Tanto los estímulos genéricos como los específicos aumentan la dificultad de un ejercicio dado de agilidad mediante un incremento progresivo del esfuerzo temporal o espacial del deportista.

Diseño de programas

El diseño de programas comprende la planificación a diversos niveles, cada cual con sus propias consideraciones: microciclos (a corto plazo), mesociclos (a medio plazo) y macrociclos (a largo plazo). El proceso se denomina periodización. La

periodización

es la manipulación estratégica de la preparación de un atleta mediante el empleo de una secuencia de fases de entrenamiento definidas por ciclos y fases de sobrecarga. Estas sobrecargas planificadas varían en orden para facilitar la integración de tácticas de programación que armonizarán la relación entre el cansancio inducido por el entrenamiento y la acomodación (22). Además, el proceso de periodización se dirige con la información recabada durante el proceso de monitorización del atleta. Específicamente, mientras el atleta avanza durante una fase del entrenamiento, la información contrastada que se adquiere mediante diversas estrategias de monitorización ayuda a mostrar cómo está respondiendo a corto plazo al estímulo del entrenamiento y cómo debe seguir su desarrollo a a largo plazo; es decir, cómo hay que modificar el programa de entrenamiento original para que refleje las respuestas al entrenamiento.

En cada nivel del desarrollo del plan de entrenamiento, los especialistas de la fuerza y el acondicionamiento físico deben manipular ciertas variables. Aunque son útiles para caracterizar el programa y calendario de entrenamiento, así como para cuantificar las sobrecargas, los entrenadores también deben tener presente que hay que considerar cada variable individualmente, así como su influencia en el sistema colectivo. Además, se deben usar las respuestas del atleta al entrenamiento, que revelan su monitorización, para la manipulación de estas variables.

TABLA 19.4 Comparación del interés por el desarrollo de la agilidad en atletas novatos y de nivel avanzado

Fuente: Adaptado, con autorización, de Nimphius, 2014 (58).

TABLA 19.5 Progresión de los ejercicios de agilidad y para los cambios de dirección

Fuente: Adaptado, con autorización, de Nimphius, 2014 (58).

•El intervalo de ejercicio (o trabajo): La duración o distancia sobre la cual se ejecuta una repetición.

•El orden de los ejercicios: La secuencia en que se ejecuta una serie de repeticiones.

•La frecuencia: El número de sesiones de entrenamiento practicadas en un período de tiempo (p. ej., un día o una semana).

•La intensidad: El esfuerzo con el que se ejecuta una repetición (% del máximo).

•El intervalo de recuperación (descanso): El período de tiempo entre repeticiones y series.

•La repetición: La ejecución de una sobrecarga específica asignada o una técnica de movimiento.

•La serie: Un grupo de tandas e intervalos de recuperación.

•La tanda: Un grupo de repeticiones e intervalos de descanso.

•El volumen: La cantidad de trabajo (p. ej., tres tandas de cinco repeticiones) practicada en una sesión de entrenamiento o en un período de tiempo.

•La relación entre trabajo y descanso: La densidad relativa de ejercicio y los intervalos de descanso en una tanda, expresada como una relación.

•El volumen de carga: La densidad de volumen practicada a las intensidades prescritas, por ejemplo, tres tandas de cinco repeticiones con 100 kg se traducen en un volumen de carga de 1.500 kg.

En el capítulo 21

se explica la periodización de los programas de entrenamiento resistido, y los mismos conceptos son aplicables al entrenamiento del esprín, los cambios de dirección y la agilidad.

Estrategias para el desarrollo de la velocidad

El proceso de planificación para el desarrollo de la velocidad es muy parecido al usado por los especialistas de la fuerza y el acondicionamiento físico en la sala de pesas. Específicamente, las tácticas de planificación se deben periodizar de manera que aborden los componentes físicos y psicológicos del esprín poniendo énfasis y rebajando la importancia de cualidades particulares en fases. La capacidad de un atleta para esprintar puede mejorar mediante la incorporación de períodos de entrenamiento diseñados para potenciar al máximo y saturar una cualidad de la condición física, lo cual tal vez refuerce los efectos del futuro programa de entrenamiento.

Con el fin de mejorar la rapidez, el especialista debe tener en cuenta la relación entre la locomoción humana y la producción de fuerza. A lo largo de este capítulo los autores han puesto de manifiesto un vínculo entre el éxito en los esprines y ciertos fenómenos fisiológicos. Los velocistas de elite desarrollan gran cantidad de fuerza en un corto período de tiempo. Este alto nivel de fuerza permite a los velocistas generar una mayor longitud de zancada a un ritmo más rápido. Este despliegue de movimiento en la pista es un reflejo de la mejoría de los factores neuromusculares, a saber, la fuerza máxima, el IDF y el impulso. Estas variables son el producto de protocolos de entrenamiento bien diseñados que tratan de mejorar cualidades como la hipertrofia de las unidades motoras específicas de la tarea, la frecuencia de activación, la codificación del índice y la rigidez de la unidad musculotendinosa.

El ejemplo del desarrollo de la rapidez aportado en la tabla de aplicaciones muestra cómo las fases en secuencia del entrenamiento desarrollan sin fisuras el potencial de esprín mediante la maduración de las capacidades de aceleración antes de la ejecución de esfuerzos a velocidad máxima. Este modelo, que se denomina método interválico intensivo corto a extensivo largo

de entrenamiento del esprín, es una progresión conceptual que trata de que aflore la relación entre los índices mayores de aceleración y las elevadas velocidades de esprín (de las cuales se habló con anterioridad en este capítulo) (23). Específicamente,

un atleta que tome parte en un modelo corto a largo comenzará el año de entrenamiento poniendo énfasis en mejorar la producción de fuerza propulsiva por medio de esprines cortos que mantengan la biomecánica asociada con la fase de aceleración de un esprín. Más adelante, el atleta pasa a realizar un trabajo de esprín más largo cuya finalidad es mejorar la velocidad tope durante el despliegue de la mecánica en carrera en posición erguida. El concepto de este modelo propuesto es que el atleta tal vez aprecie más mejoras de la rapidez máxima si la producción de fuerza ocurre con una tasa ideal y en el momento preciso por medio de una inversión en el desarrollo y mejora de la aceleración (52).

Aplicación de estrategias para el desarrollo de la velocidad: Desarrollo en fases de un velocista de distancias cortas (100 m)

*Un tramo en la postura de aceleración es un ejercicio de esprín para el cual el entrenador coloca un cono en la pista cerca o un poco antes del punto en que habitualmente se eleva la espinilla del atleta hasta una posición vertical, el cual señala que se esprinta en una postura erguida. A continuación, se pide al atleta que mantenga la velocidad conseguida hasta el cono a lo largo del resto del esprín. Por ejemplo, a un atleta se le pueden prescribir tramos en la postura de aceleración de 40 metros, si bien la señal que deposita el entrenador para marcar el final de la zona de aceleración se sitúa a los 20 metros. El atleta mantiene entonces esa velocidad desde el metro 20 hasta el 40. Este ejercicio se usa para empezar a centrarse en mejorar la mecánica de la transición, además de ser un método para introducir la tolerancia física de la velocidad.

Monitorización de la capacidad de esprintar

El antiguo método para evaluar la rapidez de un atleta solía consistir en una prueba de esfuerzo máximo en un esprín lineal. La mayor parte del tiempo, la prueba del esfuerzo máximo en un esprín se ha desplegado sobre una distancia, como 36,6 metros, que se consideraba relevante para el deporte del atleta. Aunque el tiempo transcurrido hasta el final es una herramienta eficaz para evaluar cambios en las actuaciones, estas pruebas no contemplan en toda su importancia los minúsculos cambios respecto a la progresión del atleta en su aptitud para la carrera o en terreno de juego.

TABLA 19.6 Monitorización del desarrollo de la rapidez

|

Medida

|

Descripción

|

Interpretación

|

|

Tiempo de contacto con el suelo

|

El tiempo total adjudicado a una sola fase estática

|