1. C’è stato un tempo in cui il mondo

sembrava semplice

Al tempo in cui scriveva Dante, in Europa pensavamo il mondo come lo specchio offuscato di una grande gerarchia celeste: un Grande Dio e le sue sfere di Angeli portano i pianeti nella loro corsa attraverso il Cielo e partecipano con trepidazione e amore alla vita di noi, fragile umanità, che al centro del Cosmo oscilliamo fra adorazione, ribellione e pentimento.

Poi abbiamo cambiato idea. Nei secoli successivi abbiamo capito aspetti della realtà, scoperto grammatiche nascoste, trovato strategie per i nostri obiettivi. Il pensiero scientifico ha tessuto un complesso edificio di saperi. La fisica ha giocato un ruolo trainante e unificante, offrendo un’immagine nitida della realtà: un vasto spazio dove corrono particelle, spinte e tirate da forze. Faraday e Maxwell hanno aggiunto il «campo» elettromagnetico, entità diffusa nello spazio attraverso la quale corpi lontani esercitano forze uno sull’altro. Einstein ha completato il quadro, mostrando che anche la gravità è portata da un «campo»: un campo che è la geometria stessa dello spazio e del tempo. La sintesi è limpida e bella.

La realtà è una stratificazione lussureggiante: montagne innevate e foreste, lo sguardo degli amici, il rombo della metropolitana nelle sporche mattine d’inverno, la nostra sete irrequieta, il saltare delle dita sulla tastiera del portatile, il sapore del pane, il dolore del mondo, il cielo notturno, l’immensità delle stelle, Venere che brilla solitaria nel cielo blu oltremare del crepuscolo… Di questo pullulare caleidoscopico pensavamo aver trovato la trama di fondo, l’ordine nascosto dietro al velo disordinato delle apparenze. Era il tempo in cui il mondo sembrava semplice.

Ma le grandi speranze di noi minuscole creature mortali sono brevi sogni. La chiarezza concettuale della fisica classica è stata spazzata dai quanti. La realtà non è come la descrive la fisica classica.

È stato un risveglio brusco dal sonno felice in cui ci avevano cullato le illusioni del successo di Newton. Ma è un risveglio che ci riporta al cuore pulsante del pensiero scientifico, che non è fatto di certezze acquisite: è un pensiero in movimento continuo, la cui forza è proprio la capacità di rimettere sempre in discussione ogni cosa e ripartire, di non aver paura di sovvertire un ordine del mondo per cercarne uno più efficace, e poi rimettere ancora tutto in discussione, sovvertire tutto di nuovo.

Non aver paura di ripensare il mondo è la forza della scienza: da quando Anassimandro ha eliminato le colonne su cui si appoggiava la Terra, Copernico l’ha lanciata a roteare nel cielo, Einstein ha sciolto la rigidità della geometria dello spazio e del tempo e Darwin ha smascherato l’illusione dell’alterità degli umani… La realtà si ridisegna in continuazione in forme via via più efficaci. Il coraggio di reinventare in profondità il mondo: questo è il fascino sottile della scienza che aveva catturato le ribellioni della mia adolescenza…

2. Relazioni

In un laboratorio di fisica, dove si studia un piccolo oggetto come un atomo o un fotone nei laser di Zeilinger, è chiaro chi sia l’osservatore: è lo scienziato, che prepara, osserva e misura l’oggetto quantistico studiato usando i suoi strumenti di misura, che rivelano la luce emessa dall’atomo, o il luogo dove arrivano i fotoni.

Ma il vasto mondo non è fatto di scienziati in laboratorio o strumenti di misura. Cos’è un’osservazione dove non c’è alcuno scienziato che misura? Cosa ci dice la teoria dei quanti, là dove non c’è nessuno che osserva? Cosa ci dice la teoria dei quanti di quello che succede in un’altra galassia?

La chiave della risposta, io penso, e la chiave di volta delle idee di questo libro, è la semplice constatazione che lo scienziato, come il suo strumento di misura, sono anch’essi parte della natura. Quello che la teoria dei quanti descrive è il modo in cui una parte della natura si manifesta a un’altra parte della natura.

Il cuore dell’interpretazione «relazionale» della teoria dei quanti, che qui illustro, è l’idea che la teoria non descriva il modo in cui gli oggetti quantistici si manifestano a noi (o a speciali entità che «osservano»). Descrive come qualunque oggetto fisico si manifesti a qualunque altro oggetto fisico. Come qualunque oggetto fisico agisca su qualunque altro oggetto fisico.

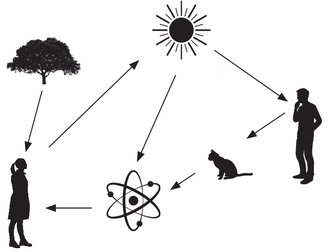

Pensiamo il mondo in termini di oggetti, cose, entità (nel gergo scientifico li chiamiamo «sistemi fisici»): un fotone, un gatto, un sasso, un orologio, un albero, un ragazzo, un paese, un arcobaleno, un pianeta, un ammasso di galassie… Questi oggetti non stanno ciascuno in sdegnosa solitudine. Al contrario, non fanno che agire uno sull’altro. È a queste interazioni che dobbiamo guardare per comprendere la natura, non agli oggetti isolati. Un gatto ascolta il ticchettio dell’orologio; un ragazzo lancia un sasso; il sasso sposta l’aria dove vola, colpisce un altro sasso e lo muove, preme sul terreno dove si posa; un albero assorbe energia dai raggi del sole, produce l’ossigeno che respirano gli abitanti del paese mentre osservano le stelle e le stelle corrono nella galassia trascinate dalla gravità di altre stelle… Il mondo che osserviamo è un continuo interagire. È una fitta rete di interazioni.

Gli oggetti sono caratterizzati dal modo in cui interagiscono. Se ci fosse un oggetto che non ha interazioni, non influenza nulla, non agisce su nulla, non emette luce, non attira, non respinge, non si fa toccare, non profuma… sarebbe come non ci fosse. Parlare di oggetti che non interagiscono mai è parlare di cose che – se anche esistessero – non ci riguardano. Non si capisce neppure bene cosa significherebbe dire che simili cose «esistono». Il mondo che conosciamo, che ci riguarda, ci interessa, ciò che chiamiamo «realtà», è la vasta rete di entità in interazione, che si manifestano l’una all’altra interagendo, e della quale facciamo parte. È di questa rete che ci stiamo occupando.

Una di queste entità è un fotone osservato da Zeilinger nel suo laboratorio. Ma un’altra è Anton Zeilinger stesso. Zeilinger è un’entità come un’altra, come lo sono il fotone, un gatto o una stella. Tu lettore che leggi queste righe sei un’altra entità; io che le sto scrivendo, in una mattina d’inverno canadese, con il cielo fuori dalla vetrata del mio studio ancora scuro, e una gattina color ambra che fa le fusa accoccolata fra me e il computer dove scrivo, sono anch’io un’entità come le altre.

Se la teoria dei quanti descrive come un fotone si manifesta a Zeilinger, e questi sono due sistemi fisici, allora deve descrivere anche il modo in cui qualunque oggetto si manifesta a qualunque altro oggetto. L’essenza di ciò che accade fra un fotone e Zeilinger che lo osserva è la stessa di ciò che succede fra due oggetti qualunque quando interagiscono, quando si manifestano l’uno all’altro agendo l’uno sull’altro.

Ovviamente esistono sistemi fisici particolari che sono «osservatori» in senso stretto: hanno organi di senso, memoria, lavorano in un laboratorio, sono macroscopici… Ma la meccanica quantistica non descrive solo questi: descrive la grammatica elementare e universale della realtà fisica, che soggiace non solo alle osservazioni di laboratorio, ma a ogni interazione.

Se guardiamo le cose in questo modo, non c’è nulla di speciale nelle «osservazioni» della meccanica quantistica, le «osservazioni» introdotte da Heisenberg. Non c’è nulla di speciale negli «osservatori» nel senso della teoria: qualunque interazione fra due oggetti fisici vale come un’osservazione, e dobbiamo poter prendere qualunque oggetto come «osservatore», quando consideriamo il manifestarsi di altri oggetti ad esso. Quando cioè consideriamo come le proprietà di altri oggetti si manifestino ad esso. La teoria dei quanti descrive il manifestarsi delle cose l’una all’altra.

La scoperta della teoria dei quanti, io credo, è la scoperta che le proprietà di ogni cosa non sono altro che il modo in cui questa cosa influenza le altre. Esistono solo nell’interazione con altre cose. La teoria dei quanti è la teoria di come le cose si influenzano e questa è la migliore descrizione della natura di cui disponiamo oggi.53

È un’idea semplice, ma ha due conseguenze radicali, che aprono lo spazio concettuale necessario per capire i quanti.

Niente interazione, niente proprietà

Bohr parla dell’«impossibilità di separare nettamente il comportamento dei sistemi atomici dall’interazione con l’apparecchio di misura che serve per definire le condizioni nelle quali appare il fenomeno».54

Quando scriveva queste righe, negli anni Quaranta, le applicazioni della teoria erano confinate a laboratori che misuravano sistemi atomici. Quasi un secolo più tardi, sappiamo che la teoria vale per tutti gli oggetti dell’universo. Dobbiamo sostituire «sistemi atomici» con «qualunque oggetto», e «interazione con l’apparecchio di misura» con «interazione con qualunque cosa».

Così rivista, l’osservazione di Bohr cattura la scoperta alla base della teoria: l’impossibilità di separare le proprietà di un oggetto dalle interazioni dove queste proprietà si manifestano, e dagli oggetti a cui si manifestano. Le caratteristiche di un oggetto sono il modo in cui esso agisce su altri oggetti. L’oggetto stesso non è che un insieme di interazioni su altri oggetti. La realtà è questa rete di interazioni, al di fuori della quale non si capisce neppure di cosa staremmo parlando. Invece di vedere il mondo fisico come un insieme di oggetti con proprietà definite, la teoria dei quanti ci invita a vedere il mondo fisico come una rete di relazioni di cui gli oggetti sono i nodi.

Ma allora attribuire sempre e necessariamente proprietà a una cosa, anche quando non interagisce, è superfluo, e può essere fuorviante. È parlare di qualcosa che non esiste: non ci sono proprietà al di fuori delle interazioni.55

Questo è il significato dell’intuizione originaria di Heisenberg: chiedere quale sia l’orbita dell’elettrone mentre non interagisce con nulla è una domanda senza contenuto. L’elettrone non segue un’orbita perché le sue proprietà fisiche sono solo quelle che determinano come agisce su qualcos’altro, per esempio sulla luce che emette. Se l’elettrone non sta interagendo, non ha proprietà.

È un salto radicale. Equivale a dire che è necessario pensare che ogni cosa sia solamente il modo in cui agisce su qualcos’altro. Quando l’elettrone non interagisce con alcunché, non ha proprietà fisiche. Non ha posizione, non ha velocità.

Le proprietà sono solo relative

La seconda conseguenza è ancora più radicale.

Supponi, caro lettore, di essere il gatto dell’apologo di Schrödinger del capitolo precedente. Sei chiuso in una scatola e un meccanismo quantistico (un atomo radioattivo per esempio) ha probabilità ½ di innescare l’emissione di un sonnifero. Tu percepisci il sonnifero emesso, o no. Nel primo caso ti addormenti, nel secondo resti sveglio. Per te, il sonnifero è stato rilasciato, oppure no. Non ci sono dubbi. Per te, tu sei sveglio, o sei addormentato. Non certo entrambe le cose.

Io invece sono fuori dalla scatola e non interagisco né con la boccetta di sonnifero né con te. Più tardi posso osservare fenomeni di interferenza fra te-sveglio e te-addormentato: fenomeni che non si sarebbero prodotti se ti avessi visto addormentato, o se ti avessi visto sveglio. In questo senso, per me, non sei né sveglio né addormentato. Dico che sei «in una sovrapposizione di sveglio e addormentato».

Per te, il sonnifero si è liberato o no, e tu sei o sveglio o addormentato. Per me, tu non sei né sveglio né addormentato. Per me, «c’è una sovrapposizione quantistica fra stati diversi». Per te, c’è la realtà di essere sveglio, oppure di non esserlo. La prospettiva relazionale permette che siano vere entrambe le cose, perché ciascuna riguarda interazioni rispetto a due osservatori diversi: te e me.

Possibile che qualcosa sia reale rispetto a te e non sia reale rispetto a me?

La teoria dei quanti, io credo, è la scoperta che la risposta a questa domanda è sì. Le proprietà di un oggetto che sono reali rispetto a un secondo oggetto non lo sono necessariamente rispetto a un terzo.c Una proprietà può essere reale rispetto a un sasso, e non reale rispetto a un altro sasso.56

3. Il rarefatto e lieve mondo dei quanti

Spero di non essermi perso per strada troppi fra i miei lettori nel paragrafo precedente, delicato ma centrale. La sintesi è che le proprietà degli oggetti esistono solo nel momento delle interazioni e possono essere reali rispetto a un oggetto ma non rispetto a un altro.

Il fatto che ci siano proprietà definite solo rispetto a qualcos’altro non ci dovrebbe stupire più di tanto. Lo sapevamo già.

Per esempio la velocità è una proprietà che un oggetto ha rispetto a un altro oggetto. Se cammini sul ponte di un traghetto sul fiume, hai una velocità rispetto al traghetto, una velocità diversa rispetto all’acqua del fiume, una diversa rispetto alla Terra, una ancora diversa rispetto al Sole, una ancora diversa rispetto alla galassia, e così via senza un punto finale. Non esiste velocità senza stabilire (implicitamente o esplicitamente) rispetto a cosa. La velocità è una nozione che riguarda due oggetti (te e il traghetto, te e la Terra, te e il Sole…). È una caratteristica che esiste solo rispetto a qualcos’altro. È una relazione fra due oggetti.

Ci sono tanti esempi simili: accettare l’idea che la Terra sia una sfera significa accettare l’idea che «alto» e «basso» non siano nozioni assolute, bensì relative a dove ci troviamo sulla Terra. La relatività speciale di Einstein è la scoperta che la nozione di simultaneità è relativa allo stato di moto di un osservatore, e così via. La scoperta della teoria dei quanti è solo un po’ più radicale: è la scoperta che tutte le proprietà (variabili) di tutti gli oggetti sono relazionali, come lo è la velocità.

Le variabili fisiche non descrivono le cose: descrivono il modo in cui le cose si manifestano le une alle altre. Non ha senso attribuire loro un valore, se non nel corso di un’interazione. Una variabile prende valore (la particella ha una posizione, oppure una velocità) relativamente a qualcosa, nel corso di una interazione con questo qualcosa.

Il mondo è la rete di queste interazioni. Relazioni che si stabiliscono quando oggetti fisici interagiscono. Un sasso urta un altro sasso. La luce del Sole arriva sulla mia pelle. Tu, lettore, leggi queste righe.

Il mondo che ne emerge è un mondo rarefatto. Un mondo dove, invece di entità indipendenti con proprietà definite, ci sono entità che hanno proprietà e caratteristiche solo rispetto ad altre, e solo quando interagiscono. Un sasso non ha una posizione di per sé: ha posizione solo rispetto a un altro sasso contro cui si scontra. Il cielo non ha colore di per sé: ha un colore rispetto al mio occhio che lo guarda. Una stella non brilla nel cielo come entità indipendente: è un nodo in una rete di interazioni che forma la galassia in cui risiede…

Il mondo dei quanti è quindi più tenue di quello immaginato dalla vecchia fisica, è fatto solo di interazioni, accadimenti, eventi discontinui, senza permanenza. È un mondo con una trama rada, come un merletto di Burano. Ogni interazione è un evento, e sono questi eventi lievi ed effimeri che costituiscono la realtà, non i pesanti oggetti carichi di proprietà assolute che la nostra filosofia poneva a supporto di questi eventi.

La vita di un elettrone non è una linea nello spazio: è un punteggiato manifestarsi di eventi, uno qui e uno là, quando interagisce con qualcos’altro. Eventi puntiformi, discontinui, probabilistici, relativi.

In Cosmological Koans, un incantevole libro sui misteri della fisica, Anthony Aguirre descrive così la conclusione e lo sconcerto che tutto questo suscita: «Rompiamo le cose in pezzi sempre più piccoli, ma poi i pezzi, se li esaminiamo, non ci sono. Ci sono solo i modi in cui sono arrangiati. Che cosa sono allora le cose, come una barca, la sua vela, o le vostre unghie? Cosa sono? Se sono forme di forme di forme, e le forme sono ordine, e l’ordine è definito da noi … esse esistono, sembra, solo create da e in relazione a noi e all’universo. Esse sono, direbbe Buddha, vuote».57

La solida continuità del mondo a cui siamo abituati nella nostra vita quotidiana non rispecchia la grana della realtà: è il risultato della nostra visione macroscopica. Una lampadina non emette una luce continua, emette una fitta gragnola di evanescenti piccoli fotoni. A piccola scala non c’è continuità né fissità nel mondo reale, ci sono eventi discreti, interazioni rade e discrete.

Schrödinger si era battuto come un leone contro la discontinuità quantistica, contro i salti quantici di Bohr, contro il mondo a matrici di Heisenberg. Voleva difendere l’immagine della realtà continua della visione classica. Ma alla fine capitola anche lui, decenni dopo gli scontri degli anni Venti, e dichiara sconfitta. Le parole di Schrödinger che seguono il passo che ho citato più sopra («Ci fu un momento in cui i creatori della meccanica ondulatoria si cullarono nell’illusione di avere eliminato le discontinuità dalla teoria dei quanti») sono limpide e definitive:

«… è meglio considerare una particella non come un’entità permanente bensì come un evento istantaneo. A volte questi eventi formano catene che suscitano l’illusione di esseri permanenti, ma solo in particolari circostanze e solo per un periodo di tempo estremamente breve in ciascun caso singolo».58

Cos’è allora l’onda ψ? È il calcolo probabilistico di dove ci aspettiamo si realizzi, rispetto a noi, il prossimo evento.59 È una quantità prospettica: un oggetto non ha una sola onda ψ, ne ha una diversa rispetto a ogni altro oggetto con cui ha interagito. Gli eventi che si realizzano rispetto ad altro da noi non influiscono sulla probabilità dei futuri eventi che si realizzeranno rispetto a noi.d Lo «stato quantistico» descritto da ψ è quindi sempre solo uno stato relativo.60

Le interpretazioni a Molti Mondi e a Variabili Nascoste riassunte nel capitolo precedente cercavano di «riempire» il mondo di realtà addizionali al di là di quanto vediamo, per recuperare la «pienezza» del mondo classico, per esorcizzare l’indeterminatezza dei quanti. Il prezzo era avere un mondo pieno di invisibili. La prospettiva relazionale, invece, prende la teoria così com’è – in fin dei conti è la migliore teoria che abbiamo – con la sua descrizione diradata del mondo, e ne accetta in pieno l’indeterminatezza,e come fa il q-bismo. A differenza del q-bismo, però, parla del mondo intero, non dell’informazione di un soggetto, come se questo fosse esterno alla natura.

È la grammatica della nostra comprensione della realtà che dobbiamo accettare di modificare, come quando Anassimandro comprese la forma della Terra cambiando la grammatica delle nozioni di «sopra» e «sotto».61 Gli oggetti sono descritti da variabili che prendono valore quando interagiscono e questo valore è determinato in relazione agli oggetti in interazione, non ad altri. Un oggetto è uno, nessuno e centomila.

Il mondo si frantuma in un gioco di punti di vista, che non ammette un’unica visione globale. È un mondo di prospettive, di manifestazioni, non di entità con proprietà definite o fatti univoci. Le proprietà non vivono sugli oggetti, sono ponti fra oggetti. Gli oggetti sono tali solo in un contesto, cioè solo rispetto ad altri oggetti, sono nodi dove si allacciano ponti. Il mondo è un gioco prospettico, come di specchi che esistono solo nel riflesso di uno nell’altro.

La grana fine delle cose è questo strano lieve mondo, dove le variabili sono relative, il futuro non è determinato dal presente. Questo fantasmatico mondo di quanti è il nostro mondo.