VII

Dove provo a concludere una storia che non è conclusa.

Ma è davvero possibile?

You do look, my son, in a moved sort,

As if you were dismay’d: be cheerful, sir.

Our revels now are ended. These our actors,

As I foretold you, were all spirits, and

Are melted into air, into thin air:

And, like the baseless fabric of this vision,

The cloud-capp’d towers, the gorgeous palaces,

The solemn temples, the great globe itself,

Yea, all which it inherit, shall dissolve,

And, like this insubstantial pageant faded,

Leave not a rack behind. We are such stuff

As dreams are made on; and our little life

Is rounded with a sleep.

Uno dei più affascinanti progressi recenti delle neuroscienze riguarda il funzionamento del nostro sistema visivo: come facciamo a vedere? Come facciamo a sapere da uno sguardo che lì davanti a noi ci sta un libro o un gatto?

Sembrerebbe naturale pensare che recettori rilevano la luce che arriva sulla retina dei nostri occhi e la trasformano in segnali che corrono verso l’interno del nostro cervello, dove gruppi di neuroni elaborano l’informazione in modo via via più complesso, fino a interpretarla, e identificare gli oggetti. Neuroni riconoscono linee che separano colori, altri neuroni riconoscono forme disegnate da queste linee, altri confrontano queste forme con dati della nostra memoria… altri ancora arrivano a riconoscere qualcosa: è un gatto.

E invece no. Il cervello non funziona così. Funziona al contrario. La maggior parte dei segnali non viaggia dagli occhi verso il cervello: viaggia in senso opposto, dal cervello verso gli occhi.130

Quello che succede è che il cervello si aspetta di vedere qualcosa, sulla base di quanto è successo prima e quanto sa. Elabora un’immagine di quanto prevede gli occhi debbano vedere. Questa informazione è inviata dal cervello verso gli occhi, attraverso stadi intermedi. Se viene rilevata una discrepanza fra quanto il cervello si aspetta e la luce che arriva agli occhi, solo in questo caso i circuiti neurali mandano segnali verso il cervello. Dagli occhi verso il cervello, cioè, non viaggia l’immagine dell’ambiente osservato, ma solo la notizia di eventuali discrepanze rispetto a quanto il cervello si attende.

La scoperta che la visione funziona in questo modo è stata una sorpresa. Ma a pensarci poi è chiaro che questo è un modo efficiente di raccogliere informazioni dall’ambiente. Che senso avrebbe inviare verso il cervello segnali che non fanno che confermare quanto il cervello già sa? Gli informatici usano tecniche simili per comprimere file di immagini. Invece di mettere in memoria il colore di tutti i pixel, si mette in memoria solo l’informazione di dove il colore cambia: meno informazione, sufficiente a ricostruire l’immagine.

Le implicazioni concettuali sulla relazione fra quanto vediamo e il mondo, però, sono notevoli. Quando ci guardiamo intorno non stiamo davvero «osservando»: stiamo piuttosto sognando un’immagine del mondo sulla base di quanto sapevamo (compresi pregiudizi sbagliati) e inconsciamente scrutiamo per rilevare eventuali discrepanze e, quando necessario, provare a correggere.

Quello che vediamo, in altre parole, non è una riproduzione dell’esterno. È quanto ci aspettiamo, corretto da quanto riusciamo a cogliere. Gli input rilevanti non sono quelli che confermano ciò che già sapevamo. Sono quelli che contraddicono le nostre aspettative.

Talvolta è un dettaglio: il gatto ha mosso un orecchio. Talvolta qualcosa ci allerta a saltare a un’altra ipotesi: Ah! Non era un gatto, era una tigre! Talvolta è una scena interamente nuova, a cui cerchiamo comunque di dare un senso immaginandocene una versione che abbia senso per noi. È in termini di quanto già sappiamo che cerchiamo di dare senso a quanto arriva alle nostre pupille.

Questo potrebbe perfino essere un modo generale di operare del cervello. Per esempio nel modello chiamato PCM (Projective Consciousness Model)131 l’ipotesi è che la coscienza sia l’attività del cervello che cerca di prevedere gli input che dipendono prospetticamente dalla variabilità del corpo e del mondo, in questo senso costruendo rappresentazioni, cercando costantemente di minimizzare gli errori di predizione, sulla base delle discrepanze osservate.

Usando le parole di Hippolyte Taine, filosofo francese dell’Ottocento, possiamo dire che «la percezione esterna è un sogno interno che riesce a essere in armonia con le cose esterne. Invece di chiamare “allucinazione” una percezione falsa, dovremmo chiamare la percezione esterna “una allucinazione confermata”».132

La scienza in fondo è solo un’estensione del modo in cui vediamo: cerchiamo discrepanze fra quanto ci aspettiamo e quanto riusciamo a raccogliere dal mondo. Abbiamo visioni del mondo e, se non funzionano, proviamo a cambiarle. L’intero sapere umano si è costruito così.

La visione avviene nel cervello di ciascuno di noi, in frazioni di secondo. La crescita della conoscenza avviene molto più lentamente, nel serrato dialogo dell’intera umanità, in anni, decenni, secoli. La prima riguarda l’organizzazione individuale dell’esperienza e forma il mondo psichico; la seconda riguarda l’organizzazione sociale dell’esperienza che fonda l’ordine fisico come lo descrive la scienza. (Bogdanov: «La differenza fra gli ordini psichico e fisico si riduce alla differenza fra l’esperienza organizzata individualmente e l’esperienza organizzata socialmente»).133 Ma sono la stessa cosa: aggiorniamo e miglioriamo le nostre mappe mentali sulla realtà, la nostra struttura concettuale, per rendere conto delle discrepanze che abbiamo osservato fra le idee che abbiamo e quanto ci arriva dalla realtà. E quindi per decifrarla sempre meglio.134

Talvolta è un dettaglio, impariamo qualche fatto nuovo. Talvolta rimettere in discussione le nostre aspettative tocca la stessa grammatica concettuale del nostro modo di pensare il mondo. Aggiorniamo la nostra immagine più profonda del mondo. Scopriamo nuove mappe per pensare la realtà, che ci mostrano il mondo un poco meglio.

Questo è la teoria dei quanti.

Certo, c’è qualcosa di sconcertante nella visione del mondo che emerge da questa teoria. Dobbiamo abbandonare qualcosa che ci sembrava molto, molto naturale: l’idea di un mondo fatto di cose. Dobbiamo riconoscerla come un vecchio pregiudizio, un vecchio carretto che non ci serve più.

Qualcosa della concretezza del mondo sembra dissolversi nell’aria, come nei colori iridescenti e violacei di un viaggio psichedelico. Ci lascia storditi come nelle parole di Prospero nell’epigrafe a questo capitolo: «E, come il tessuto senza sostanza di questa visione, le torri coronate di nubi, i palazzi meravigliosi, i templi solenni, il grande globo stesso, sì, tutto quello che conteneva, si dissolve, e come questo spettacolo inconsistente svanisce, non lascia dietro sé neppure una voluta di fumo».

È la fine della Tempesta, l’ultima opera di Shakespeare, uno dei passaggi più emozionanti della storia della letteratura. Dopo aver fatto volare il suo pubblico nell’immaginazione e averlo portato fuori da sé, Prospero/Shakespeare lo conforta: «Amico mio, mi sembri scosso. Come se tu fossi sconcertato. Allegro, signore! La nostra festa sta finendo. Questi nostri attori, come vi avevo predetto, erano spiriti e si sono sciolti nell’aria, nell’aria sottile». Per poi dissolversi sommessamente in quel sussurro immortale: «Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, e la nostra breve vita è circondata da un sonno».

Mi sento così, alla fine di questa lunga meditazione sulla meccanica quantistica. La solidità del mondo fisico sembra essersi sciolta nell’aria, come le torri coronate di nubi e i palazzi meravigliosi di Prospero. La realtà si è sfrangiata in un gioco di specchi.

Ma qui non è l’immaginazione sontuosa del grande Bardo, delle sue incursioni nel cuore degli uomini. Non è neanche una recente speculazione scatenata di qualche fisico teorico troppo fantasioso. No, è la paziente, razionale, empirica, rigorosa ricerca della fisica fondamentale che ci ha portato a questo dissolversi di sostanzialità. È la migliore teoria scientifica trovata finora dall’umanità, la base della tecnologia moderna, la cui affidabilità è indubbia.

Credo sia tempo di guardare in faccia questa teoria, discuterne la natura fuori dalle cerchie ristrette dei fisici teorici e dei filosofi, calarne il miele distillato, dolcissimo e un po’ intossicante, nelle maglie dell’intera cultura contemporanea.h

Spero che questo mio scritto possa un poco contribuirvi.

La migliore descrizione della realtà che abbiamo trovato è in termini di eventi che tessono una rete di interazioni. Gli «enti» non sono che effimeri nodi di questa rete. Le loro proprietà non sono determinate che nel momento di queste interazioni e lo sono solo in relazione ad altro: ogni cosa è solo ciò che si rispecchia in altre.

Ogni visione è parziale. Non esiste un modo di vedere la realtà che non dipenda da una prospettiva. Non c’è un punto di vista assoluto, universale. I punti di vista tuttavia comunicano, i saperi sono in dialogo fra loro e con la realtà, nel dialogo si modificano, si arricchiscono, convergono, la nostra comprensione della realtà si approfondisce.

Di questo processo non è attore un soggetto distinto dalla realtà fenomenica, né un punto di vista trascendente: ne è attore un pezzo stesso di quella realtà, a cui la selezione ha insegnato a occuparsi di correlazioni utili, informazioni che hanno significato. Il nostro discorso sulla realtà è esso stesso parte della realtà.

Di relazioni è fatto il nostro io, le nostre società, la nostra vita culturale, spirituale e politica.

Per questo, tutto quanto siamo stati capaci di fare nei secoli lo abbiamo fatto in una rete di scambi. Per questo la politica di collaborazione è più sensata ed efficace della politica di competizione…

Per questo, credo, anche l’idea stessa di un io individuale, quell’io ribelle e solitario che mi aveva spinto alle sfrenate domande solitarie della mia adolescenza, quell’io che credeva di essere completamente indipendente e totalmente libero… per questo alla fine si riconosce come solo un’increspatura, in una rete di reti…

Le domande adolescenziali che mi hanno portato a iscrivermi a fisica, tanti anni fa – capire la struttura della realtà, capire come funzioni la nostra mente, come faccia a comprendere la realtà – restano aperte. Ma impariamo. La fisica non mi ha deluso. Mi ha stregato, stupito, confuso, stordito, inquietato, lasciato notti insonni a guardare nel buio pensando: «Ma è davvero possibile? Come si può crederci?». La domanda sussurrata da Časlav sulla spiaggia dell’isola di Lamma, con cui ho cominciato queste pagine.

La fisica mi sembrava il luogo dove l’intreccio fra la struttura della realtà e le strutture del pensiero fosse più stretto, il luogo dove questo intreccio fosse messo alla prova incandescente di una evoluzione continua. Il viaggio intrapreso è stato più sorprendente e avventuroso di quanto mi aspettassi. Spazio, tempo, materia, pensiero, l’intera realtà non ha fatto che ridisegnarsi davanti ai miei occhi, come in un vasto caleidoscopio magico. La teoria dei quanti, più dell’immensità dell’universo e della scoperta della sua grande storia, più ancora delle straordinarie previsioni di Einstein, è stata per me il cuore di questa radicale messa in discussione delle nostre mappe mentali.

La visione classica del mondo, per usare le parole di Taine, è un’allucinazione non più confermata. Il mondo frammentato e insostanziale della teoria dei quanti è, per il momento, l’allucinazione meglio in armonia con il mondo…

C’è un senso di vertigine, libertà, allegria, leggerezza nella visione del mondo che ci offrono le scoperte sui quanti. «Amico mio, mi sembri scosso. Come se tu fossi sconcertato. Allegro, signore!». In fondo, le curiosità adolescenziali, che mi hanno portato verso la fisica come un bimbo che segue un flauto magico, hanno trovato più castelli incantati di quanto sperassi. Il mondo della teoria dei quanti, che il viaggio di un ragazzo sull’Isola Sacra del Mare del Nord ci ha aperto, e che ho cercato di raccontare in queste pagine, mi sembra straordinariamente bello.

Di Helgoland, estrema, battuta dal vento, Goethe aveva scritto che è un luogo della Terra che «esemplifica il fascino senza fine della Natura». E che sull’Isola Sacra poteva essere sperimentato lo «spirito del mondo», il Weltgeist.135 Chissà, forse è questo spirito che ha parlato a Heisenberg, per aiutarlo a scuotere un poco di caligine dai nostri occhi…

Ogni volta che qualcosa di solido è messo in questione, qualcos’altro si apre, e ci permette di vedere più lontano. Osservare lo sciogliersi della sostanza, di quanto appariva solido come la roccia, ci rende più lieve, a me pare, la transitorietà e il fluire dolce della vita.

L’interconnessione delle cose, il riflettersi l’una nell’altra, splende di una luce chiara che la freddezza della meccanica settecentesca non riusciva a catturare.

Anche se ci lascia esterrefatti. Anche se ci lascia un senso profondo di mistero.

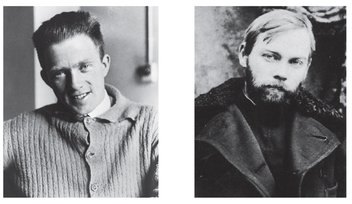

Grazie a Blu. Grazie a Emanuela, Lee, Časlav, Jenann, Ted, David, Roberto, Simon, Eugenio, Aurélien, Massimo, Enrico, per mille cose. Ad Andrea per i suoi preziosi commenti a una prima stesura del libro, a Maddalena per aver reso leggibili queste righe, a Sami, con nostalgia, per il suo supporto e la sua amicizia, a Guido per avermi indicato la strada della mia vita, a Bill per essere stato quindici anni fa il primo a volermi ascoltare su queste cose, a Wayne per i suoi insight, a Chris per la sua ospitalità, ad Antonino per i bellissimi suggerimenti. A mio padre perché mi sta insegnando cosa significa esserci ancora quando non si è più. A Simone e Alejandro per aver fatto insieme il più bel gruppo di ricerca del mondo. Ai miei fantastici studenti, ai colleghi in fisica e in filosofia con cui negli anni ho discusso di tutte queste cose, ai miei lettori meravigliosi. A tutte queste persone, che insieme tessono la magica rete di relazioni, di cui questo libro è un filo. Grazie, soprattutto, a Werner e Aleksandr.