7. Bonaventura da Bagnoregio

Frati domenicani e frati francescani in una miniatura, Padova, Biblioteca Capitolare

7.1 Il significato di una vita

Giovanni da Fidanza nasce a Civita di Bagnoregio nel 1217 in una famiglia tipicamente borghese: il padre esercita la professione di medico. All’età di 18 anni, dopo aver studiato nel convento dei Frati minori del suo paese natale, il futuro Bonaventura si reca a Parigi per frequentare la Facoltà delle Arti; a questo periodo risalgono i suoi primi contatti con l’ambiente francescano. Nel 1243, dopo aver conseguito il titolo di magister artium, entra nell’ordine di San Francesco assumendo il nome di “Bonaventura”, nel 1248 viene incaricato della lettura “cursoria” della Bibbia, consegue il titolo di baccalaureus sententiarius e nel 1253 gli viene conferita la licentia docendi; contemporaneamente, diviene magister regens della scuola francescana della capitale francese. Agli anni successivi risalgono alcune fra le opere più famose del maestro francescano: le Quaestiones disputatae de scientia Christi, le Quaestiones disputatae de mysterio Trinitatis, il Breviloquium, il De reductione artium ad theologiam oltre a numerosi commenti biblici.

LETTURE

Le università: un'invenzione medievale

Nel 1257 il Capitolo generale dei francescani elegge Bonaventura ministro generale dell’ordine. Il 4 ottobre 1259 Bonaventura compie un pellegrinaggio sul monte della Verna dove, secondo la tradizione, Francesco ricevette nel 1224 le stimmate; successivamente compone l’Itinerarium mentis in Deum, forse la sua opera più nota. L’anno seguente il Capitolo generale dell’ordine gli affida l’incarico di redigere una nuova biografia di Francesco; il risultato di questo lavoro, la Legenda maior, verrà presentato al Capitolo generale di Pisa del 1263. Tre anni dopo un nuovo Capitolo generale adotterà il testo di Bonaventura come unica biografia ufficiale del fondatore dell’ordine.

Del 1273 è la sua ultima grande opera, le Collationes in Hexaemeron. Nel 1274, durante il concilio di Lione, difende l’ordine francescano dagli attacchi di alcuni prelati e poi si dimette dalla carica di ministro generale. Muore nel luglio dello stesso anno.

Filosofia del francescanesimo

ESERCIZIO

E19: Bonaventura

Nel suo complesso l’opera di Bonaventura sembra strutturata intorno a una doppia operazione culturale, rivolta sia all’interno che all’esterno dell’ordine francescano. Verso l’esterno il compito che l’autore si assume, sia nei confronti delle contestazioni dei maestri secolari dell’università di Parigi sia verso coloro che chiedevano la scomparsa dell’ordine francescano, è quello di mostrare che il francescanesimo ha una propria filosofia e che, nonostante il carattere “illetterato” del fondatore e dei suoi primi seguaci, dalla loro esperienza discende una visione dell’uomo e del mondo che costituisce il fondamento su cui costruire un’originale riflessione filosofica e teologica. Da questa constatazione prende avvio l’operazione culturale che Bonaventura indirizza verso l’interno dell’ordine che guiderà per 17 anni. Essa serve a mostrare che si è veramente fedeli all’insegnamento di Francesco non mantenendosi “illetterati”, ma accettando di sviluppare la ricerca filosofica e teologica in piena coerenza con l’ispirazione originaria, senza indulgere alla vana curiositas di matrice pagana, ma al contempo valorizzando gli strumenti del sapere filosofico e scientifico nel percorso che conduce alla vera sapientia.

L’itinerario alla ricerca della verità

In questo senso, la riflessione di Bonaventura si costituisce attorno a tre cardini fondamentali: l’indagine filosofico-teologica, la visione contemplativa e l’ispirazione francescana. Tali punti vanno intesi tuttavia non come elementi separati ma come momenti che, attraverso la loro reciproca relazione, contribuiscono a definire un ininterrotto processo. Per questo l’immagine che meglio designa il complesso della riflessione bonaventuriana è quella dell’itinerario, che riprende il titolo della sua opera più nota (Itinerarium mentis in Deum).

7.2 L’indagine filosofico-teologica (o dell’intelletto)

Bonaventura costruisce per intero la propria speculazione filosofica intorno a due presupposti di chiarissima derivazione agostiniana: i concetti di dinamicità della ricerca e analogia.

Dio, autore del libro del mondo

Queste due linee guida si trovano a fondamento sia dell’analisi della realtà e della sua relazione con il creatore, sia dell’esame dei modi con cui l’uomo sviluppa la propria attività conoscitiva. Il punto di partenza per analizzare la realtà è costituito da una metafora, che Bonaventura condivide con buona parte del pensiero medievale, secondo la quale il mondo è un libro nel quale è possibile leggere la presenza, la traccia del creatore. Su questo piano si gioca la somiglianza fra le creature e il creatore: da un lato si rifiuta qualsiasi comunanza di essenza fra Dio e le cose, perché per Bonaventura nessuna imitazione dell’infinito da parte del finito è possibile; dall’altro proprio le cose sono trasformate nel primo gradino del percorso che conduce la mente umana fino a Dio. Vestigia Dei (“tracce di Dio”) è dunque il termine corretto per caratterizzare le cose sensibili che, come ogni altra realtà, sono composte di materia e forma secondo la dottrina dell’ilemorfismo universale.

LETTURE

Agostino

TESTO

T8: Bonaventura da Bagnoregio, L’itinerario dell’anima in Dio

Le cose, tuttavia, non sono solo inserite nell’itinerario conoscitivo che muove l’uomo verso il proprio creatore, ma sono anche caratterizzate da un dinamismo interno; Bonaventura infatti, contrapponendosi agli aristotelici a lui contemporanei e in primo luogo a Tommaso d’Aquino, ritiene che non sia unica la forma che, in unione con la materia prima, realizza completamente ogni essere, caratterizzato invece da una pluralità di forme, ciascuna delle quali determina un compimento e al tempo stesso apre verso ulteriori perfezioni. Questa tensione presente, secondo il maestro francescano, già nella materia primordiale, è il marchio della “attesa universale di Dio” presente, secondo l’affermazione del grande storico Étienne Gilson, nel cuore stesso delle sostanze.

L’itinerario di Bonaventura

Facendo propria la concezione agostiniana dell’homo viator che dal mondo esterno delle cose (visibilia) risale attraverso la conoscenza e l’esperienza di vita a quello interiore dei contenuti spirituali (invisibilia), Bonaventura delinea nell’Itinerarium tre tappe fondamentali del cammino dell’anima verso Dio: dalla conoscenza del mondo esterno (sensibilità), l’anima passa alla conoscenza di sé come spirito e infine giunge, come mente che trascende se stessa, alla conoscenza di Dio, ragione dell’esistenza di ogni sostanza e luce che infonde direttamente nell’anima i principi che sono alla base di ogni conoscenza. La conoscenza – che pure si configura come astrazione degli intelligibili, in termini aristotelici, dalle rappresentazioni sensibili delle cose – viene così inserita in una prospettiva teologica che, agostinianamente, intende la percezione come un’azione dell’anima e vede nell’anima il luogo della luce della Verità e la sede della volontà, che Bonaventura chiama synderesis (“sinderesi”), cioè coscienza o apice della mente. Si tratta di una concezione che si inserisce nella tesi della pluralità delle forme la quale, coniugando l’ilemorfismo universale di stampo aristotelico con il dinamismo agostiniano di tutto il creato, ritiene che ciascun composto vivente possa ricevere forme sostanziali diverse in un itinerario verso la perfezione. Tranne Dio, quindi, ogni sostanza è composta di materia e forma, e l’uomo possiede più forme sostanziali, la più perfetta delle quali è l’anima intellettiva.

Luce, forma e materia

Lampo e tuono, illustrazione dal “De natura rerum” del domenicano Thomas de Cantimpré, discepolo di Alberto Magno, XIII sec., Valenciennes, Bibliothèque Municipale

Fin dall’inizio, dunque, alla materia è unita la forma sostanziale della luce, che è la più attiva e perfetta fra le forme; in questo modo Bonaventura sembra ereditare alcuni elementi della metafisica della luce proposta qualche decennio prima a Oxford da Roberto Grossatesta ponendola in connessione con il racconto biblico della Creazione. La luce attualizza i corpi predisponendoli a ricevere ogni successiva determinazione e al tempo stesso stabilisce una gerarchia tra gli enti: “la luce è la forma sostanziale dei corpi che hanno l’essere in modo più vero e più degno nel genere degli enti in virtù della maggiore o minore partecipazione alla luce stessa” (II Sent.). È proprio a causa di questa diversificata partecipazione alla natura della luce che “ogni creatura narra la sapienza del creatore. Tutto il mondo infatti è come uno specchio pieno di luci, come il carbone splende di luce” (In Hexaemeron, 2.3).

L’uomo è l’unico ente in grado di leggere questa narrazione e di avviare quel percorso di risalita verso Dio di cui Bonaventura parla in molte sue opere. A fondamento di questa azione si trovano due idee fondamentali del pensiero bonaventuriano: analogia e univocità. Solo l’uomo infatti può riconoscere la presenza del creatore all’interno della realtà naturale e il particolare ritmo trinitario che a essa è stato impresso (“Tu hai regolato ogni cosa in numero, misura e peso”, Sap. 11, 21), in virtù dell’analoga relazione che si instaura fra le diverse facoltà interne alla sua anima: memoria, intelletto e volontà. Proprio questo fa dell’uomo, unica fra le realtà create, non un semplice vestigium (“traccia”, “segno”) ma una vera imago Dei (“immagine di Dio”). In questo processo di ascesa che prende inizio dalla realtà sensibile, punto di partenza imprescindibile della conoscenza umana secondo il maestro francescano, l’uomo è sostenuto dalla luce della verità la cui indiscutibile esistenza è il necessario fondamento di ogni ricerca. Oltre che dall’esistenza dei dati sensibili la conoscenza è infatti resa possibile dall’immediata presenza all’anima dell’uomo di un criterio, una legge che permette di fondare i giudizi dell’intelletto in cui si esplica l’attività conoscitiva. Questo criterio di giudizio, che Bonaventura chiama naturale iudicatorium, non può tuttavia far venir meno l’esperienza.

TESTO

T10: Roberto Grossatesta, La luce

La verità innata

Il criterio che presiede alla verità è dunque innato, poiché senza di esso neppure sarebbe possibile il pensiero. Dio, in precedenza identificato con la fonte dell’essere, assume ora anche la funzione di fonte della verità, sulla base di una significativa sovrapposizione fra ordine ontologico e ordine conoscitivo. L’indagine filosofica, giunta in precedenza a dimostrare l’esistenza di Dio come causa degli enti reali, non autosufficienti rispetto all’esistenza, ottiene ora lo stesso risultato indicando Dio come presupposto innato dell’aspirazione alla verità propria dell’anima. Si è così realizzato un significativo passaggio dall’esteriorità all’interiorità, premessa indispensabile della tensione verso l’alto che costituisce l’ultimo momento della conoscenza razionale.

A questo punto, attraverso l’azione conoscitiva dell’anima, sono poste le premesse perché sia possibile all’uomo l’esperienza di Dio, ma le condizioni del viator, cioè dell’uomo ancora in cammino alla ricerca di Dio, fanno valere tutta la forza del loro carattere limitante e rendono impossibile qualsiasi azione diretta a comprehendere Dio.

Luce e metafisica

La bellezza dei colori

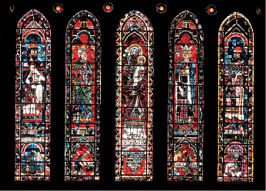

Il medioevo identificava la bellezza con la proporzione, la luce e il colore, e questo colore era sempre elementare: una sinfonia di rosso, azzurro, oro, argento, bianco e verde, senza sfumature e chiaroscuri, dove lo splendore si genera dall’accordo d’insieme anziché da una luce che avvolge le cose dall’esterno o fa stillare. Nelle miniature medievali la luce sembra irradiarsi dagli oggetti.

Vetrata del transetto nord, 1225-1230, Chartres, Cattedrale di Notre-Dame

GALLERY

Poetiche della luce

BOX

La teologia mistica dello Pseudo-Dionigi Areopagita

LETTURE

Giovanni Scoto Eriugena

Per Isidoro di Siviglia i marmi sono belli a causa della loro bianchezza, i metalli per la luce che riflettono, e l’aria stessa è bella ed è detta aer perché deriva dallo splendore dell’aurum, e cioè dell’oro (e infatti come l’oro, non appena è colpita dalla luce, risplende). Le pietre preziose sono belle a causa del loro colore, dato che il colore altro non è che luce del sole imprigionata e materia purificata. Gli occhi sono belli se luminosi, e i più belli sono gli occhi glauchi. Nei poeti questo senso del colore sfavillante è sempre presente: l’erba è verde, il sangue rosso, il latte candido, le visioni mistiche di Ildegarda di Bingen ci mostrano fiamme rutilanti, e la stessa bellezza del primo angelo caduto è fatta di pietre rifulgenti a guisa di cielo stellato. La chiesa gotica, per far penetrare il divino nelle sue navate altrimenti oscure, è falciata da lame di luce che penetrano dalle vetrate, ed è per dar posto a questi corridoi di luce che lo spazio per le finestre e i rosoni si allarga, le mura quasi si annullano in un gioco di contrafforti e archi rampanti, e tutta la chiesa è costruita in funzione di un irrompere della luce attraverso un traforo di strutture.

I cronisti delle crociate ci rappresentano navi con stemmi e blasoni variopinti che scintillano al sole, il gioco dei raggi del sole sugli elmi, le corazze, le punte delle lance, i vessilli dei cavalieri in marcia o, per i blasoni, le combinazioni di giallo pallido e azzurro, arancione e bianco, nero e bianco; e le miniature ci mostrano cortei di dame e cavalieri vestiti nei colori più smaglianti.

La passione per la luce

Alle radici di questa passione per la luce ci sono ascendenze teologiche di origine platonica e neoplatonica: il Bene come sole delle idee, la semplice bellezza di un colore data da una forma che domina l’oscurità della materia, la visione di Dio come Lume e Fuoco. Idee che lo Pseudo-Dionigi Areopagita aveva ripreso (tra V e VI secolo), descrivendo Dio, nella Gerarchia celeste e nei Nomi divini, come “lume” e “fontana luminosa”, divina Bontà che è come un “grande sole”, il quale diffonde la propria luce rendendo partecipi tutte le cose del bene che così si irraggia. Identiche immagini si ritrovano nel massimo esponente del neoplatonismo medievale, Giovanni Scoto Eriugena (IX sec.). I teologi del Duecento faranno della luce un principio metafisico. In questo si distingue il filosofo francescano Roberto Grossatesta (1175-1273): nel suo Commento all’Hexaemeron e nel trattato De luce egli elabora una cosmologia della luce nella quale l’universo appare formato da un flusso di energia luminosa, che è fonte al contempo di Bellezza e di Essere. Dio genera la luce come prima forma corporea, dalla quale per moltiplicazione infinita di sé ha origine l’intera struttura dell’universo: il mondo non è altro che l’ordine matematico con cui la luce, nel suo diffondersi, si materializza dando forma alle sfere astrali e agli elementi naturali. Anche Tommaso d’Aquino ricordava come fossero necessarie alla Bellezza tre qualità: la proporzione, l’integrità e appunto la claritas, cioè la chiarezza e la luminosità. Sotto l’influenza araba, nello stesso XIII secolo (come nel successivo) avrà grande sviluppo l’ottica, da cui le riflessioni sulle meraviglie dell’arcobaleno e i miracoli degli specchi. Questi specchi compaiono nella terza cantica della Divina Commedia, che altro non è se non un poema della luce che sfavilla in modo diverso in ogni cielo del paradiso, sino allo sfolgorio della Mistica Rosa e all’insostenibile visione della luce divina.

La gente del medioevo viveva certamente in ambienti oscuri, foreste, stanze anguste illuminate appena; ma una civiltà va giudicata non solo per quello che è, ma anche per il modo in cui si rappresenta. E quelli che un luogo comune dipinge come i cosiddetti “evi bui” sono illuminati dalle immagini sfolgoranti di luci e di colore, come si può ammirare nelle miniature dei libri o negli affreschi di Duccio e di Lorenzetti e poi di Giotto. I poeti esaltano in un volto di donna la bellezza di “un viso di neve colorato in grana” (Guinizzelli) e serissime dispute vertono sulla realtà dei colori, persino di quelli cangianti che appaiono, e non sono, sul collo delle colombe. E basta leggere il Cantico delle creature di san Francesco per trovare un medioevo pieno di gioia ilare e sincera nei confronti di un mondo illuminato da frate Sole.

LETTURE

Medioevo fantastico: portali, guglie, capitelli, pinnacoli

LETTURE

Costruire le cattedrali: il cantiere e le tecniche

ESERCIZIO

E2: Spunti interdisciplinari

7.3 La visione contemplativa (o della memoria)

Leggendo metaforicamente l’episodio del furto compiuto dagli ebrei al momento della partenza dall’Egitto, Agostino aveva teorizzato nel De doctrina christiana il carattere funzionale del sapere filosofico rispetto alla sapientia. In particolar modo egli aveva distinto tra fruizione e uso, e aveva affermato una stretta connessione fra le cose come segni che rimandano a un significato e la scientia come strumento che invita alla sapientia. Bonaventura, collocandosi a pieno titolo all’interno di questa tradizione e in consapevole polemica nei confronti di chi voglia aristotelicamente affermare il carattere autonomo della ricerca filosofica, ritiene che solo di Dio si possa godere in senso proprio, poiché solo in relazione a lui la fruizione è connessa sia al piacere che alla quiete. È questa la condizione della sapientia: la conoscenza sperimentale di Dio che in qualche caso il maestro francescano chiama docta ignorantia, ottenuta solo in virtù della grazia divina, come è accaduto a Francesco sul monte della Verna.

Questa condizione conoscitiva, qualitativamente diversa da quella caratteristica dell’intelligenza filosofica e totalmente consegnata all’azione divina, si realizza a partire dall’itinerario conoscitivo compiuto con i limitati strumenti a disposizione dell’uomo, ma determina uno stacco, una cesura rispetto a esso. Bonaventura per caratterizzarlo ricorre spesso a ossimori costruiti intorno alla coppia luce/tenebre: “lì si trova l’impenetrabile caligine che tuttavia illumina le menti che hanno abbandonato le investigazioni curiose” (In Hexaemeron, 20.11). La realizzazione di questo passaggio comporta l’abbandono di tutte le operazioni intellettuali e la completa trasformazione del soggetto conoscente che porta a pieno compimento il cammino di rientro in sé che, avviato dalla memoria, si completa nell’amore di Dio.

7.4 L’ispirazione francescana (o della volontà)

La ricerca orientata alla sapientia coinvolge l’intero individuo e dunque non solo le sue facoltà conoscitive; l’appartenenza all’ordine francescano e la lunga meditazione sulla vita di Francesco danno alla filosofia di Bonaventura un particolare ed essenziale orientamento esistenziale.

Bonaventura è consapevole che, quanto a Francesco è stato possibile in virtù della sua assimilazione a Cristo, può essere solo lontanamente imitato dall’uomo segnato dal peccato originale. Per realizzare questa pallida imitazione è necessario uno sforzo della conoscenza e della volontà: anche per questo, la fedeltà a Francesco consiste nel superamento della condizione di “illetterati” dei suoi primi seguaci.

LETTURE

La filosofia dei francescani

È proprio nella volontà che si realizza il massimo di vicinanza e di somiglianza con Dio e al tempo stesso la più completa distanza rispetto a lui: la facoltà del volere è infatti pienamente libera nell’uomo come in Dio, se ci si riferisce all’assenza di costrizione, ma è radicalmente diversa in termini di dignità e di potere. Così, per realizzare il proprio fine, cioè l’azione indirizzata verso il bene morale, in piena analogia con quanto avvenuto all’intelletto in ambito conoscitivo, anche la volontà ha ricevuto una naturale inclinazione che la dirige nell’ordine dell’azione e che Bonaventura definisce syndéresis. Il ruolo della volontà libera risulta determinante anche per realizzare il percorso conoscitivo dell’uomo, poiché la semplice conoscenza di ciò che è bene non rende inevitabile l’adesione a esso, cosicché il libero arbitrio dell’uomo comincia nella ragione e si compie nella volontà. Ciò rende il passaggio dal sapere filosofico alla sapientia non un semplice risultato dell’attività conoscitiva, ma il frutto di una decisione esistenziale.

LETTURE

Censure e condanne: per l'autonomia del sapere

ESERCIZIO

E18: Bonaventura

L’ispirazione di fondo della filosofia bonaventuriana è certamente agostiniana; il maestro francescano non può tuttavia evitare di confrontarsi con le novità introdotte dalla traduzione delle opere aristoteliche che si stavano diffondendo agli inizi del XIII secolo, soprattutto in ambiente parigino. Egli assume, a tratti consapevolmente, termini e concetti di derivazione aristotelica, ma rifiuta quella che ritiene l’ispirazione di fondo della filosofia aristotelica: la rivendicazione dell’autonomia della ricerca filosofica nell’indagine sull’uomo e su Dio. Ciò risulta evidente nelle ultime opere, su tutte le Collationes in Hexaemeron, redatte quando il clima istituzionale nei confronti della filosofia aristotelica stava cambiando e le condanne del 1277 erano alle porte. Nella sua polemica antiaristotelica Bonaventura fa leva sulla filosofia di Platone, riletta attraverso le opere di Agostino, in modo particolare sulla teoria della idee ritenuta l’unica metafisica valida, poiché permette di guardare a Dio come causa esemplare di tutte le cose, e non semplicemente come causa efficiente e finale, come avveniva nell’opera di Aristotele.

ESERCIZIO

E20: Bonaventura

Pacino Di Bonaguida, Albero della vita, 1305-1310, Firenze, Galleria dell’Accademia