Im Dezember 2004 war Erwin Wurm in Bangkok. Er hatte zu dieser Zeit eine Professur an der Universität für angewandte Kunst Wien inne und fuhr mit einer etwa zwanzigköpfigen Gruppe aus seiner Klasse zu einem Workshop, den er mit dem thailändischen Künstler Surasi gab. Surasi, geboren 1965, und Erwin Wurm verfolgen eine durchaus vergleichbare künstlerische Strategie, und das wurde nun in Bangkok genauer beleuchtet. Kurz vor Weihnachten verabschiedete man sich wieder, aber Erwin Wurm blieb in der Stadt, um nach den Tagen in einem gemeinsam mit den Studierenden gebuchten Hotel ins Mandarin Oriental umzuziehen: Historie, so etwas zieht mich sehr an. Luxus ist es auch, das Oriental gilt als eines der besten Häuser überhaupt. „Der Anblick verschlug ihm den Atem“, beschreibt die nordirische Schriftstellerin Lucinda Riley in ihrem 2010 erschienenen Roman „Hothouse Flower / Das Orchideenhaus“ die Szenerie des Hotels an Bangkoks Wasserachse Chao Phraya: „Vor ihm erstreckte sich ein grüner Rasen mit Liegestühlen und Sonnenschirmen, dahinter ein über dreißig Meter breiter Fluss, auf dem Holzboote dahinglitten. Die Schönheit und Weite ließen Harrys Augen glänzen.“ Eingeflogen kamen nun Wurms Söhne Laurin und Michael sowie Dorothee Golz, ihre Mutter. Man war mittlerweile geschieden und konnte sich einen gemeinsamen Urlaub in familiärem Einvernehmen leisten. Es war also Weihnachten 2004.

„Die Ruhe dieses Ortes gab ihm ein Gefühl der Sicherheit“, heißt es bei Lucinda Riley. „Das Oriental Hotel war seine Zuflucht.“ (Beide Stellen zitiert nach Schaefer, 152) Man hatte geplant, am Morgen des 25. Dezember ans Meer weiterzufliegen, auf Phi Phi Island in der Andamanensee, einem Ausläufer des Indischen Ozeans – vor allem den Kindern zuliebe, die damals zwölf und vierzehn Jahre alt waren. Doch der Aufenthalt im Oriental war gar zu angenehm, und so beschloss der Vater, einen Tag dranzuhängen. Der Flug wurde auf den 26. Dezember gelegt. Das Taxi, das sie morgens zum Flughafen bringen sollte, war bestellt, doch es kam nicht. Es würde auch so schnell nichts mehr werden mit Normalität. Die Nachricht ging um, es habe eine Überschwemmung gegeben, mit Toten. Diese sollten sich im Lauf der nächsten Tage auf deren fast 250.000 hochtürmen. Am Morgen des 26. Dezember, 7:58 Uhr Ortszeit, hatte sich ein Seebeben ereignet, das jenen Tsunami nach sich zog, durch den der Begriff auf einmal in allen Landessprachen geläufig war. Dorothee Golz sagt heute dazu: „Uns wurde klar, dass wir einer verheerenden Katastrophe entkommen waren. Eigentlich hätten wir ja schon am Vortag auf Koh Phi Phi einchecken sollen. Unsere Familie wäre mit Sicherheit nach diesem Ereignis nicht mehr vollständig gewesen. Es war für uns so, als ob wir nicht in ein Flugzeug eingestiegen wären, für das wir bereits Tickets hatten, und das dann abgestürzt ist.“ (Brief von Dorothee Golz vom 4.6.2023) Man verbrachte die geplanten zwei Wochen dann an der östlichen, verschont gebliebenen Küste am Golf von Thailand. Doch diese Tage waren, wie Erwin Wurm es in seiner lapidaren Art benennt, halblustig.

Du denkst dir schon: Halleluja. Was soll man sagen, im Rückblick auf ein Ereignis, bei dem man neben sich steht. In solchen Fällen hilft das Christentum, bei Erwin Wurm die katholische Variante, das in seiner Übriggebliebenheit, so diffus wie gewissermaßen mit der Muttermilch eingesogen, Formeln bereithält, wenn schon nicht für den Glauben, so eben für die Formulierung. Halleluja steht für einen alttestamentarischen Freudengesang, und was wäre es, wenn nicht Freude, wenn man dem Tod von der Schippe gesprungen ist. Doch es steht auch für eine göttliche Instanz, der man diese Freude zuschreibt. Selten indes hat es für einen Menschen der Gegenwart mit einer solchen Instanz sein Bewenden. In Peter Weirs 1993er-Kinofilm „Fearless – Jenseits der Angst“ spielt Jeff Bridges einen Architekten, der einen Flugzeugabsturz überlebt und der auf seine wiederum auch nachvollziehbare Weise die Folgerung zieht: Er hält sich für unverwundbar, mit allen Auswirkungen vor allem für seine Umwelt. Das Ende des Films bewahrt seinen Protagonisten vor weiteren Konsequenzen, vor einer Läuterung gar, und der Schlusssatz benennt das Offensichtliche: „Ich lebe.“

Runder als das O des Giotto. Vielleicht sollte man zurückgehen bis zum Begründer der neuzeitlichen Kunst, wenn man sich vor Augen führt, was Erwin Wurm alles in den Aggregatzustand des Fat befördert (hier gleich zu Beginn eine Anmerkung dazu, dass manche Titel bei Wurm das Wort „Fat“ benutzen. Im Wissen, dass dieses Wort als anstößig empfunden werden kann, verwendet der Künstler seit einigen Jahren stattdessen „Big“. Objekte, die zum Teil 30 Jahre alt sind, tragen indes nun einmal Namen, in denen ein „Fat“ vorkommen kann, und es wäre unhistorisch, ihnen diese Bezeichnung zu entziehen. Also taucht sie hier in Kombination mit „Car“ oder „House“ immer wieder auf. Wie Wurm es in der Gegenwart damit hält, ist auf Seite 280 dieses Buches näher erläutert). Es wurde eines der Markenzeichen seines Arbeitens. Autos, Häuser oder auch er selbst in seiner im Foto festgehaltenen Gestalt finden sich wieder in einer Dimension, für die einem das Wort „kugelrund“ auf der Zunge liegt – mit der lebensgroßen Figur, die den Erdball verschluckt hat, als eklatanteste Maßnahme. Più tondo che l’O di Giotto, liest sich der Vergleich im italienischen Original, und passenderweise wird hier gleich noch ein Begriff eingeführt, der in der bildenden Kunst ein Gassenhauer ist, der Tondo, das Rundbild. Von Giorgio Vasari ist der Satz zitiert, und auch dieser Name passt zum Thema, denn niemand, der sich an einer Künstlerbiografie versucht, kommt an diesem Begründer des Prinzips Lebensbeschreibung der „ausgezeichnetsten Maler, Bildhauer und Architekten“, wie er seine Hauptdarsteller nannte, vorbei. Vasari (1511–1574) war ein unbekümmerter Plauderer, man liest seine für ein jeweils ganzes Leben eher kurzen Texte mit Vergnügen, sie strotzen vor Anekdoten oder Zoten, und wenn es etwas gibt, das sie alle zusammenhält, ist es neben der Tatsache, dass all die Kollegen Italiener waren, vor allem die Herzlichkeit, in der sie miteinander stritten, in heftige Konkurrenzverhältnisse verstrickt waren und sich bisweilen wieder lieb hatten – das pralle Leben eben, das auch vor der Kunst nicht haltmacht. Ob sich das alles wirklich so zugetragen hat, ist weniger wichtig, als dass eine Hymne gesungen wird auf die Schaffenskraft. Auch hier hilft ein Satz auf Italienisch: Se non è vero, è ben trovato – wenn schon nicht wahr, so wenigstens gut ausgedacht.

Vasaris Geschichte des O findet sich in seiner „Vita di Giotto“, und dieser ist ihm gleich der Initiator dessen, was er Moderne nennt. Wieder einmal geht es um die virtuose Handhabung des künstlerischen Metiers: Ein Gesandter des Papstes ist vorstellig geworden, er besucht gerade Florenz und will „Seiner Heiligkeit“ etwas mitbringen, ein Original natürlich, eigenhändig, ein Meisterstück. Giotto, so wird nun erzählt, „nahm ein Blatt und einen Pinsel mit roter Farbe, legte den Arm fest an die Seite, damit er ihm als Zirkel diene, und zog, indem er nur die Hand bewegte, einen Kreis, so scharf und genau, daß es in Erstaunen setzen mußte, verbeugte sich gegen den Hofmann und sagte: ‚Da habt ihr die Zeichnung.‘“ (Vasari, 25) Ein Werk war in der Welt und mit ihm eine unsterbliche Künstlerlegende. Wem hat man sie nicht hinterhererzählt, Albrecht Dürer etwa; in einem der Selbstbildnisse Rembrandts gibt es gleich ein paar der Rundfiguren im Hintergrund; und noch in unserem Jahrhundert erklärt der Avantgarde-Experte Werner Spies, er sei dabei gewesen, als Pablo Picasso die perfekte Kreisbewegung vollführte. Vollendung ergibt sich in Bausch und Bogen, en miniature, in der kleinsten Geste. Die Größe des Werks ist unabhängig von der Größe der Arbeit.

Damit ist die Geschichte noch nicht fertig geschrieben. Denn das sagenhafte O, das man sich als Form zu denken hat, funktioniert natürlich auch als Buchstabe. Womöglich wäre Giotto nicht der geworden, zu dem Vasari ihn gemacht hat, beinhaltete sein Name nicht zwei davon. Gelegenheit zu einem Wortspiel also, und welcher Autor ließe sich das entgehen. Schon im Jahrhundert vor den 1550 erstmals und 1568 in Zweitauflage erschienenen „Viten“ kursierte ein Spruch, der sich auf Toskanisch so liest: „Al tuo goffo ghiotton darò del macco / Che più dell’O di Giotto mi par tondo.“ In Übersetzung: „Eine Schale Brei spendier ich deinem plumpen Fresssack, der runder ist als Giottos O.“ (Barolsky, 21) Tatsächlich findet sich eine ganze Ladung an Os in dem Satz, und das Rundliche, aus dem diese Os bestehen, kennzeichnet auch denjenigen, auf den sie gemünzt sind. In dieser Einheit von Form und Inhalt ist der Satz ein vortreffliches Stück Poesie. Für ein literarisches Genre wie die Biografie ist derlei natürlich ein gefundenes Fressen.

Dieses Buch ist eine Biografie. Jede Lebensbeschreibung ist ein Fokus, und sie nimmt aus dem steten Verlauf dessen, was sich alles ereignet haben wird, Dinge heraus, um sie allein in dieser Betonung zu etwas Herausragendem zu machen. Eine Biografie als Text lebt weniger von der Addition der Ereignisse als von ihrer Subtraktion, denn das Allermeiste wird eben durch das Abziehen absolviert. In diesem Sinn entspricht die meist Martin Heidegger zugeschriebene Kürzestfassung über einen seiner philosophischen Vorfahren – „Aristoteles wurde geboren, arbeitete und starb“ – der Komplexität eines Lebens nicht weniger als etwa James Joyces auf einen einzigen Tag konzentrierter Tausendseiter „Ulysses“. Zum Problem der Auswahl dessen, was man erzählt, kommt der Verdacht, dass das alles auf seine Weise schon einmal erzählt worden ist. Dieses Buch ist eine Künstlerbiografie. Es widmet sich Erwin Wurm, und auch wenn sein Protagonist anders als in Vasaris Varieté der Virtuosen konkurrenzlos auftritt, steht es in der Tradition von dessen „Viten“. Keine Künstlerdarstellung, die nicht in Künstlertopik verstrickt ist. Womöglich ist die neuzeitliche, mit Vasari zum ersten Mal vollends zur Kenntlichkeit gekommene Figur „Künstler“ ohne die Klischees und, meistens positiv besetzten, Vorurteile sowieso nicht zu denken. In einer Gegenwart der Massenkultur gilt das umso mehr, und die Domäne der bildenden Kunst, das Bild, ist eingepasst in den Kreislauf der Verwertung und Wiederverwertung. Und zwar im umfassenden Sinn dessen, was ein Bild sein kann: ein Gemälde und ein Image, ein Porträt und eine Vorstellung, eine bewusste Setzung und ein Missverständnis, eine Skulptur, eine Form und eine Deformation.

„In the beginning was the pun“, schreibt Samuel Beckett in seinem ersten Roman „Murphy“ von 1938 (Beckett, 65). Auf Deutsch: „Im Anfang war das Wortspiel.“ Die Übersetzung des Johannesevangeliums winkt hier herein, „Im Anfang war das Wort“, und der Satz vom Wortspiel ist dank Martin Luthers Textarbeit selber eines. Dass sich das seit Vasari gut mit Künstlernamen verträgt, weiß niemand besser als Erwin Wurm. „Wurmstiche im Blech“ (profil, Wien 1988), „Ein 43jähriger Wurm schaut auf die Welt“ (taz, Bremen 1997) oder „Überall ist Wurm drin“ (F.A.Z. 2007 – die Überschrift ist auf Erwin Wurms Website in gleichsam vorauseilender Bereitschaft zur Akzeptanz als „Überall ist der Wurm drin“ gelistet): Solche gelinden Banalitäten gehören zum Geschäft. Die Plakatkünstler Julius Deutschbauer und Gerhard Spring betiteln 2002 per Affichierung einen „Wurmfortsatz“. Bazon Brock wiederum, Erfinder der Performance als Unterrichtsform, Hochschullehrer von Wurm und steter Sympathisant von dessen Arbeit, ließ es sich in einem Brief von 2015 nur so überstürzen: „Methode Wurmfraß, Wurmen, was wurmt uns.“ (Brock, 250) Und so weiter. Dorothee Golz, die erste Ehefrau, die als Künstlerin ihren Geburtsnamen behielt, aber den Familiennamen ihres Mannes annahm, hielt es so: „Ich habe gedacht, Erwin Wurm ist eine Figur aus einem Kinderbuch.“ (Gespräch mit Dorothee Golz, 2.3.2023) Längst ist die Signatur ein Siegel. Dass aus einem mutmaßlichen Pejorativum ein Prädikat wird – Impressionismus, Fauvismus –, kennt die Kunst der Moderne zur Genüge. Élise Mougin-Wurm, die zweite Ehefrau, trägt einen Doppelnamen.

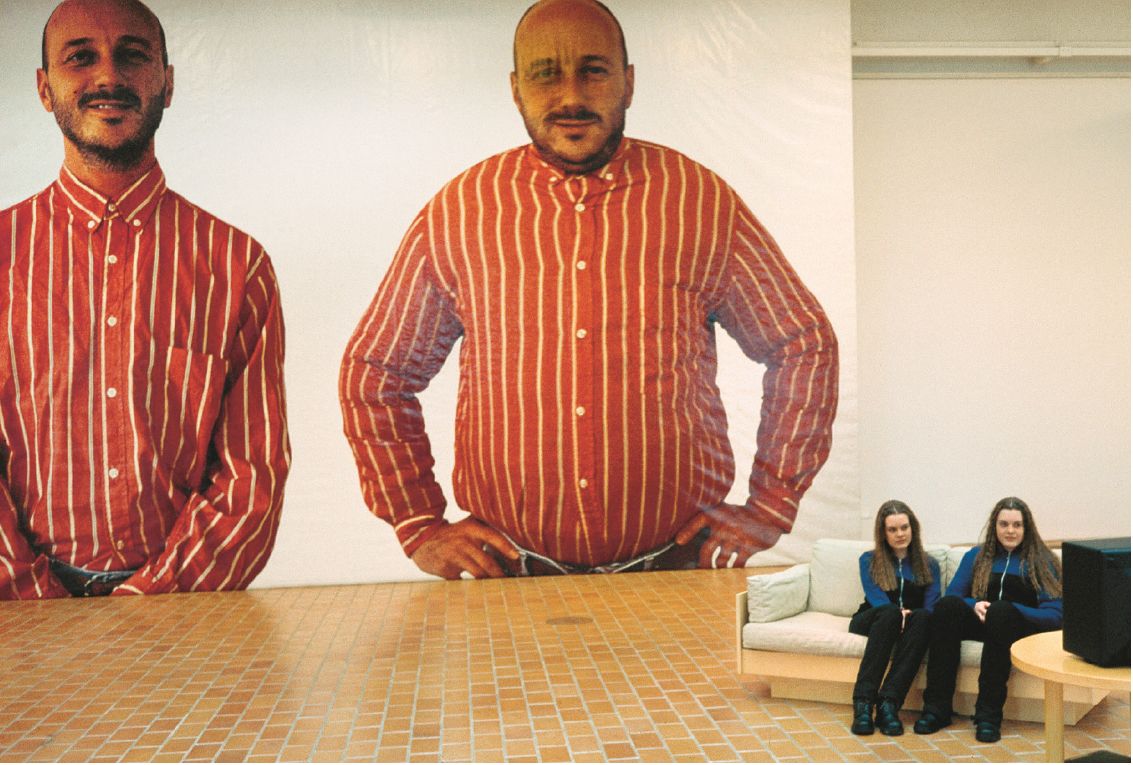

Every Moment, Everywhere. Pori Art Museum, Finnland, 1997 (Ausstellungsansicht). Zu sehen sind die Werke Jakob / Jakob Big, 1994 (gedrucktes Banner), und Twins, 1997 (Performance).

Noch so ein Vermächtnis von Vasari ist die Prätention, mit seinen Helden auf vertrautem Fuß zu stehen. Das gilt bei ihm speziell für Michelangelo, den Größten seiner Größen, dem er auch statt der obligatorischen eher zehn gleich hundert Seiten Text widmet. Der Autor der vorliegenden Biografie darf mit deren Helden eine Erinnerung teilen, auf die er zugleich gerne verzichten könnte. Ich war bei Erwin Wurm in jenen Stunden des 11. September 2001, die bei den allermeisten so präsent sind, dass sie einen Ort und eine Situation dafür memorieren können. Wir saßen zum Interview in Erwins Atelier in der Eiswerkstraße nahe der Wiener Alten Donau und unterhielten uns über nichts Belangloseres als die Kunst. Erst später, auf der Straße, wurde ich der Seltsamkeit gewahr, mit der alle möglichen, damals noch brandneuen Handys gehandhabt wurden, im Flüsterton schier, ohne den demonstrativen Stolz, der seinerzeit den Gebrauch noch begleitete. Erwin und ich sind einander also verbunden über 9/11, in seliger Ignoranz im Moment der Katastrophe, aber sehr schnell aus dem Schlaf der Selbstbezüglichkeit gerissen. Das Interview wurde publiziert in Band 158 des deutschen Magazins „Kunstforum International“ von Januar 2002, und jedenfalls in diesem Band war zu bemerken, dass nicht nur bei den Mauern des World Trade Centers kein Stein mehr auf dem anderen war. Das Cover zeigte eine digital veränderte Fotografie der Freiheitsstatue, der per technischer Manipulation durch das russische Kollektiv AES eine Burka vorgehängt war, jener Ganzkörperschleier, wie er in Afghanistan, das man inzwischen als Herkunftsland des Terroranschlags identifiziert hatte, in Gebrauch ist. Mit dem Cover konnte die „Kunstforum“-Redaktion aktuell auf den Status reagieren, darüber hinaus aber sind die Vorlaufzeiten zu lang für konkrete Statements. Umso erstaunlicher und je nachdem gespenstisch oder passend mutete es an, dass der Themenband unter dem Motto „Transgene Kunst II – Der erfundene Zwilling“ präsentiert wurde. Es wirkte, als kreisten die damals noch ganz unschuldig durchexerzierten digitalen Experimente um die Twin Towers, als ob eine Lücke zu schließen wäre, die himmelschreiend klaffte.

Unter die vielen Zusatzaspekte, die Erwin Wurms Werk aufruft, fällt auch das Thema Zwilling. Eine seiner ikonischen Aufnahmen zeigt einen lächelnden Mann mittleren Alters im gestreiften Hemd, er kommt doppelt vor, denn einmal ist es eine beleibte, das andere Mal eine magere Version von Jakob, wie sie sich hier zum Zwillingsporträt fügen. Es ist dieselbe Person, der Künstlerfreund Jakob Gasteiger, festgehalten im Jahr 1994, doch die fotografische Inszenierung legt es auf ein Doppelleben an, von Völlerei oder Askese geprägt. Als die Aufnahme wandfüllend in einer Ausstellung 1997 im Pori Art Museum im finnischen Pori zu sehen war, inszenierte der Künstler die Performance Twins, bei der ein reales Zwillingspärchen das fotografisch herbeigezauberte Doppelbildnis wiederum doppelte – und auch bei den ganz persönlich anwesenden Mädchen hatte sich ein deutlicher Unterschied im Körpervolumen ergeben. Natürlich will der Blick in den Saal einer Ausstellung eine solche Konstellation immer schon festhalten und schillern lassen, was Realität ist und was Fiktion, was natürlich ist als Zwillingspaar oder künstlich als Doppelgänger. Selbstverständlich hätte es auch anders sein können vor Ort, doch es war so, und daraus wurde ein Statement. Das wiederum, kann man sagen, gilt insgesamt für die Dinge des Lebens, und besonders dann, wenn man diese Dinge versucht zu beschreiben, zu erzählen und zu verstehen. Es ist die Spanne zwischen Zufall und Absicht, zwischen Glück und Können, zwischen Gelegenheit und Notwendigkeit oder, wie Niccolò Machiavelli, Vasaris toskanischer Landsmann, es im frühen 16. Jahrhundert letztlich bis heute gültig bezeichnete: zwischen fortuna und virtù.

Beobachte Deine Zweifel, notiert Erwin Wurm auf einer Zeichnung, die in The artist who swallowed the world, dem Begleitkatalog zu seiner überaus erfolgreichen Ausstellungstournee der Jahre 2006/07, veröffentlicht ist (S. 9). Man sollte sich seiner Fehlerhaftigkeit gewahr sein, denn, wie im selben Katalog auf Englisch zu lesen ist: Each time has its own truth; that is what artists and philosophers are looking for. Yet, both fail constantly / Jede Zeit hat ihre eigene Wahrheit, und das ist, wonach Kunst und Philosophie suchen. Doch beide scheitern daran ständig (S. 216). Durch Wurms Werk zieht sich ein Muster an Vorläufigkeit, an einer buchstäblichen Letztendlichkeit, das mehr ist als eine Ahnung. Es ist eine Überzeugung, und die ist auch ein Grundzug seines Charakters. Immer wieder versucht man es in den vielen Interviews, die von ihm publiziert sind, mit dem Wort „Melancholie“. In aller Wucht hat Wurm es selber in einem Gespräch formuliert, das er 2016 mit Tobias Haberl für die Nummer 46 des Magazins der „Süddeutschen Zeitung“ führte – diese Nummer ist jedes Jahr einem künstlerischen Beitrag reserviert, der extra dafür entsteht. Bemerkung also von Haberl: „,Mein Werk handelt vom Drama der Belanglosigkeit der Existenz‘, haben Sie einmal gesagt. ‚Ob man sich ihr durch Philosophie oder durch eine Diät nähert, am Ende zieht man immer den Kürzeren.‘“ Replik Wurm: Ein Supersatz, oder? Leider ist er nicht von mir, sondern von einem Kunsthistoriker, der einen Text über mich geschrieben hat. Ich habe ihn nur geklaut, weil er so gut ist. Was machen denn Künstler und Philosophen? Sie entwerfen Welten, indem sie versuchen, auf der Grundlage von Altem Neues zu entwickeln. Und dann? Werden sie doch von der nächsten Generation abgelöst, weggewischt, zerstört, weil das Neue von damals das Alte von heute ist, über das nur noch gelacht wird. Und dann beginnt der Kreislauf von Neuem. Wir scheitern. Und wir scheitern wieder. (SZ-Magazin 2016)

Betritt man Wurms Wohnung in der Wiener Zirkusgasse, begrüßt einen gleich bei der Eingangstür eine Comic-Zeichnung von Carl Barks. Held der Bilderfolge ist Donald Duck, die Personalunion aller Loser des Universums. Donald ist eine Lieblingsfigur des Künstlers – dass zur Kunstsammlung in der Wohnung auch ein Abzug von Dürers Meisterstich der „Melancholie“ gehört, bürgt für die Zeitlosigkeit einer solchen Passion. Es ist eine Haltung zur Welt und zu ihrer Verfasstheit, man begegnet ihr so „traurig, aber allezeit fröhlich“, wie Vincent van Gogh es sich in seinen Briefen immer wieder vorsagte. Sich zu dieser Welt in einer gewissen Provisorik zu verhalten, ist ein ureigener Geltungsbereich des Künstlerischen. Hinter aller Evidenz des Gezeigten und unermüdlich Produzierten lauert die Kontingenz, die Drohung oder die Tröstung, dass alles ganz anders verlaufen könnte. Wurms Wissen um die Zweifelhaftigkeit des Gegebenen ist natürlich nicht Ergebnis der unerhörten Begebenheit rund um den Tsunami von Weihnachten 2004. Das war ihm buchstäblich schon vorher präsent. Vielleicht hat es ihn jedoch weniger überrascht. Die Erinnerung daran ergab sich jedenfalls erst, nachdem Dorothee Golz darauf zurückgekommen war.

Albrecht Dürer, Melencolia I, 1514. Kupferstich, 24 × 18,8 cm.

Dieses Buch hat einen speziellen Anlass. Am 27. Juli 2024 wird Erwin Wurm siebzig Jahre alt, auch wenn viele, mit denen ich für das Buch gesprochen habe, es kaum glauben konnten, und womöglich am wenigsten der Künstler selber. Solche Geburtstage sind heutzutage ja nichts Seltenes. Es gibt für mich einen speziellen Präzedenzfall, den 70. von Wurms Wiener Kollegen und Freund Christian Ludwig Attersee im Jahr 2010, als eine Biografie erschien, die ich zusammen mit meiner Frau Daniela Gregori geschrieben habe. Die Idee, so etwas nochmals zu versuchen, lässt sich dann sehr genau auf einen Tag Anfang März 2020 datieren. Erwin Wurm hatte eine Präsentation im Wiener Stephansdom, in der „Dom- und Metropolitankirche zu St. Stephan und allen Heiligen“, wie er so ehrwürdig heißt. Er ist das Stadtsignet schlechthin. Um ihn herum und verteilt im Innenraum gab es Skulpturen Wurms zu sehen, die ergänzten und gleichsam kommentierten, was der Clou der Veranstaltung war. Von der Decke des gotischen Hallenchores, den Blick auf den barocken Hochaltar unterbrechend, von einem metallenen Gestell gehalten, hing bis zum Boden ein Pullover, ein gargantueskes Gebilde von elf Metern Höhe, 7,5 Metern Breite und gerade fünf Zentimetern Tiefe, schließlich war er ja ein Kleidungsstück, das im Moment niemand trug. Es war, könnte man sagen, ein typischer Erwin Wurm, ein Paradebeispiel seiner Kombinatorik, denn vieles in seinem Œuvre besteht aus der Weiterverwendung und Umwidmung von bereits als Werk Vorhandenem. Mit Pullovern hatte Wurm in den 1990ern den Paradigmenwechsel weg vom Prinzip Skulptur und Farbe vollzogen, Textilien fanden seither steten Einsatz, die Veränderung der Dimensionen ist ein häufiges Experimentierfeld ebenso wie der Übergang von Hart und Weich, und auch die Farbgebung mit der zart schmelzenden Zusammenstellung von Violett und Hellgrün hatte er des Öfteren vorgeführt. Doch wie neu, wie aufregend, wie sensationell war diese Inszenierung!

Hungertuch, Palmtuch, Schmachtlappen und ein echter Wurm: Fastentuch / Lent Cloth, 2020 (Ausstellungsansicht, Stephansdom Wien). Metall, Wolle, 1100 × 750 × 5 cm.

Der 26. Februar war im Jahr 2020 der Aschermittwoch, und mit diesem Tag beginnt im Kontext der katholischen wie protestantischen Kirche die Fastenzeit. Da heißt es, sich auf das Leiden des Religionsstifters vorzubereiten, und auch die Bilder werden präpariert für eine Ausrichtung auf die Passion. Jubeldarstellungen von der Auferstehung oder der Himmelfahrt wären da eher unpassend, und so gibt es sogenannte Fastentücher, um alles Triumphale für die Wochen der getragenen Stimmung unsichtbar zu machen. Fastentücher, auch Hungertücher, Palmtücher oder, besonders drastisch, Schmachtlappen genannt, werden vor die Altäre gehängt, um die Altarblätter zu verhüllen. Seit dem Mittelalter ist ein solcher Gebrauch bezeugt, er liefert auch frühe Beispiele für die Applikation von Malerei auf Textil – statt wie seinerzeit üblich auf Holz oder gleich auf Wand. Ein solches Fastentuch hatte Erwin Wurm nun dem Stephansdom übertragen. Es war nicht das erste, denn das Domkapitel hatte das Prinzip 2013 wiederaufleben lassen: Alljährlich werden zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler dafür herangezogen. Die Praxis mithin ist von eherner Konsistenz. Doch so alt die Funktion, so neu die Form.

Es war in Bangkok, im Art and Culture Center 2016, als es bei Erwin Wurm ähnlich raumfüllenden Stoff zu sehen gab, auch schon in der Kombination von Violett und Hellgrün. Wurm hatte die Wandapplikation in Thailand herstellen lassen, und die Zusammenarbeit ergab sich auch diesmal: Es gibt eine Spezialistin für die Kleiderskulpturen / Clothes Sculptures, wie der Künstler sie nennt, in seinem Team, Johanna Lakner, freischaffende Kostümbildnerin an verschiedenen Theaterbühnen in Europa. Mit ihr werden die Entwürfe besprochen. „Wenn er was will, will er es gleich“, sagt sie, es muss „alles schnell im Denken und im Machen“ sein (Gespräch mit Johanna Lakner, 7.3.2023). Johanna Lakner war auch bei der Produktion in Wien dabei: Der Pullover ist eine Strickware, sein Material eine Mischung aus Acryl und Baumwolle, Hauptsache, es ist feuerfest und mottenresistent. Angeliefert wurde er in Teilen nach Limberg, Wurms Atelier in Niederösterreich. Dort wurden auch noch die Bündchen in ihrem aparten Hellgrün und die Metallträger in ihrer puren Funktionalität hinzugefügt. Wichtig, sagt Johanna Lakner, ist bei der Endabnahme – ein Kranwagen hievt das Gesamtarrangement in die Höhe – vor allem: „Es soll immer handgemacht aussehen.“

Dann war er angebracht, der Pullover, und wie leicht und selbstverständlich kam das daher. Wurms Werk war von dieser Evidenz, die für den kostbaren Augenblick vergessen macht, dass hinter ihr Kontingenz lauert. Es war, was es war. Vergessen der katholische Kontext, eine eventuelle liturgische Bedeutung der Farben und der Auftrag für ein Fastentuch. Arretiert die Zeit, auf den Punkt gebracht der Raum. Über ebendiesen Künstler, der dafür verantwortlich war, wollte ich schreiben. Natürlich kannten wir uns schon lange, es gab auch immer wieder Austausch, wenn auch eher spärlich. Egal. Das hier war, wie es in der berühmten Formulierung Stendhals heißt, eine „Promesse du bonheur“, ein „Versprechen auf Glück“.

Üblicherweise Wohlgesinnte haben uns voreinander gewarnt, der jeweils andere sei arrogant, übelmeinend, überempfindlich, jedenfalls schwierig genug, um an dem Buchprojekt zweifeln zu können. Andererseits verfügen wir beide über jene Mainstream-Kriterien, die es nach den heutigen Richtlinien konformen Jargons erlauben, mit- und übereinander zu reden. Wenn das Wort „Künstler“ fällt, bedarf es keiner Rechtfertigung zu einer gendergerechten Sprache, denn es ist Erwin Wurm gemeint, der weiße männliche Hetero mit den üblichen Privilegien mitteleuropäischer Provenienz, der sich von einem Autor mit denselben positiv diskriminierten Zugangsvoraussetzungen beschrieben findet. Meistens bedarf es keiner Rechtfertigung, und wenn doch, so soll das natürlich im Folgenden bedacht werden (hier auch gleich eine Richtigstellung: Tatsächlich hat Giorgio Vasari in einem einzigen Fall eine Künstlerinnenbiografie geschrieben, denn unter den mehr als 150 Texten seiner „Vite“ gibt es einen, der sich mit einer Frau beschäftigt, mit Properzia de’ Rossi, einer Bildhauerin des frühen 16. Jahrhunderts).

Erwin Wurm verfügt über eine ausgezeichnet ausgestattete Website. Betreut und gestaltet von Élise Mougin-Wurm, listet sie Werke auf – nicht alle selbstverständlich, und besonders bei den Jahren vor 1990, für die der Künstler zu der Wertschätzung, die sie verdienen, erst wieder finden muss, klaffen Lücken. Und sie listet, Stück für Stück als PDF verfügbar, vielerlei Beiträge, Interviews, Homestorys und Feuilletons auf, die für dieses Buch von unschätzbarem Wert waren. Es sind vor allem biografische Zugänge vertreten, weniger monografische, genau solche also, die auch hier verfolgt werden. Es gibt die Flaggschiff-Artikel, der „New York Times“, dem „Wall Street Journal“ oder der „Frankfurter Allgemeinen“ entnommen, es gibt Zeitgeistiges aus Mode- oder Lifestyle-Magazinen, aber auch Trouvaillen, Kurzlebigkeiten, die gerade darin ihre Aktualität bewahrt haben. Ein solches Beispiel sei hier speziell erwähnt, zu finden auf erwinwurm.at unter Periodicals, das Jahr ist 2009 und die Zeitschrift heißt „Meet“.

Das Blatt war ein Projekt eines Wiener Designstudios, das von den Partnerinnen Kathrina Dankl und Lisa Elena Hampel betrieben wurde. Im Dezember 2009 wurde „Meet“ vorgestellt, DANKLHAMPEL nahmen gleichzeitig an „Der Traum einer Sache, Social Design zwischen Utopie und Alltag“ teil, einer Ausstellung der Universität für angewandte Kunst Wien, an der Erwin Wurm damals unterrichtete. Das Gespräch mit Lisa Elena Hampel fällt auf durch die gleichsam absichtslos eingeschlagene Richtung auf die großen Dinge, die besprochen werden, als lägen sie auf dem Weg – bevorzugt auf das Älterwerden, denn DANKLHAMPEL war als Agentur spezialisiert auf altersgerechtes Design. Es lohnt sehr, das Gespräch ergänzend zu dieser Biografie durchzulesen. Der Künstler geht ja nicht sparsam um mit seinen Wortspenden, und diejenigen, die sie einsammeln, sind zahlreich. Ich bediene das alles, weil es Teil der Arbeit ist und Teil des Ganzen. Ich lüge keinen an und kann immer wieder nur das Gleiche sagen, weil ich immer das Gleiche gefragt werde. Manchmal sagen sie, sie hätten noch nie jemand so Ehrlichen wie mich getroffen. Dann bin ich fast gerührt. Doch der Ton macht die Musik, und die Fragen, die ihm von „Meet“ gestellt werden, scheinen, in ihrer unprätentiösen Art, sozusagen mitten ins Leben zu greifen, eine Saite bei Wurm zum Klingen zu bringen. Meine Söhne sind jetzt 19 und 17. Es ist sehr schön, Kinder zu haben, weil dann das Leben einen doppelten Sinn hat. Man lebt nicht nur für sich, man kann sehr viel weitergeben. Es ist eine große Freude zu sehen, wie Kinder heranwachsen. Es ist nicht immer lustig, aber es ist meistens schön. (Meet 2009)

Es gibt in diesem Buch mindestens drei Möglichkeiten, ich zu sagen bzw. zu lesen. Ist das Ich kursiv gesetzt, stammt die Erste Person von der ersten Person dieser Biografie, von Erwin Wurm, wie überhaupt alles, was von ihm an Gesagtem und Geschriebenem übernommen wird, in die leichte Schräglage dieser Schriftart versetzt ist. Steht das „Ich“ zwischen Anführungszeichen, mögen sie auch noch so weit entfernt von diesem Wort zu finden sein, so kommt es aus einem Zitat, das von jemand anderem als dem Künstler stammt, von den Gewährsfiguren, die zu Leben und Werk Wurms befragt wurden, oder aus Büchern, und es gibt in Klammern einen Verweis, welcher Quelle das Zitierte entlehnt ist. Steht einfach „ich“ da, meint sich der Autor damit selber, der nicht umhinkann, sich einen Reim auf das zu machen, was er da schreibt.

„Shifter“ nennt die Sprachwissenschaft Wörter wie „ich“. Oder wie „du“, oder wie „hier“ oder „links“ und „rechts“. Sie wechseln, je nachdem, von wem sie verwendet werden, ihre Adresse. Alle können sich gemeint vorkommen, wenn solche Shifter beispielsweise im Gespräch anfallen, und alle gehen davon aus, dass alle in der Lage sind, die Richtungsänderung zu berücksichtigen. Shifter benötigen eine gewisse Übersetzungsleistung, auch wenn sie innerhalb einer Sprache bleiben. Gerade weil sie in einer Sprache bleiben, weil sich an der Buchstaben- und damit Lautfolge, aus der sie bestehen, nichts ändert, muss sich das Verständnis ändern. Man muss sich mit ihnen ins Benehmen setzen. Entscheidend ist der Zusammenhang, der Kontext, in dem sie verwendet werden.

Vielleicht, und damit soll dieses einleitende Kapitel zu einem Ende kommen, besteht eines der Geheimnisse von Erwin Wurms Werk im Gebrauch von Shiftern. Franz West, der Wiener Künstlerkollege, ein paar Jahre älter, immer wieder als Vergleichsfigur herangezogen, brachte den Mechanismus seiner „Passstücke“, die ihn berühmt gemacht haben, auf das Bonmot, sie seien in bildende Kunst umgesetzte Neurosen. Bauen wir hier also die Parallele auf, dass Erwin Wurms One Minute Sculptures, die ihn nicht minder berühmt gemacht haben, in bildende Kunst umgesetzte Shifter sind. Die Dinge, die dabei Verwendung finden, lapidar, alltäglich, sozusagen einsilbig, bleiben materiell so weit dieselben, wie sie sich im Gebrauch, in der Anverwandlung der jeweiligen Person, die mit ihnen hantiert, jeweils anpassen. Auch bei ihnen bedarf es einer Art Grammatik, die Voraussetzung ist für Verständnis. Erwin Wurm hat die Notwendigkeit eines stringenten Rasters für ihre Verwendung in einem Podcast, den sein Berliner Galerist Johann König betreibt, folgendermaßen benannt: Mir war die Gefahr bewusst, dass sie oft nah am Klamauk sind. Das Lächerliche, das Peinliche, das Klaustrophobische kann ich nur gut übertragen wissen, wenn ich auf meinen Regeln bestanden habe. Die Regel lautet, es nur im vorgegebenen Kontext zu machen, bzw. dafür zu sorgen, dass die Besucher wirklich dem folgen, was ich angegeben habe. Sie können natürlich alles machen, sich hinstellen und Dinge vollführen, nur ist es dann keine Arbeit von mir. (Podcast „Was mit Kunst“ von und mit Johann König, November 2020)

Man könnte das nun weitertreiben. Könnte etwa ein Spielprinzip aufrufen, das im Deutschen den niedlichen Namen „Teekessel“ hat und Zeitvertreibe mit der Sprache meint, in denen man mit einem Wort jongliert, das mehrere Bedeutungen hat, Birne etwa (das Wikipedia-Beispiel), die man essen und zum Leuchten bringen kann. Im Jahr 2015 hatte Erwin Wurm im Kunstmuseum Wolfsburg eine Ausstellung, der er den Titel Fichte gab, und es waren zum einen Bäume präsentiert und zum anderen Arbeiten, in denen der deutsche Philosoph Johann Gottlieb Fichte seinen Auftritt hatte. Man könnte auch die schöne kleine Publikation Cast – Abguss von 2003 heranziehen, Untertitel (eine Skulptur), eine Buch gewordene Auflistung einzelner, jeweils mittig platzierter Wörter, die so beginnt: eine, zurück, verlegen, nachlassen, Äbtissin, abkürzen. Auch hier bedarf es einer Übersetzungsleistung, einer ganz buchstäblichen, denn die Reihenfolge der Wörter erhält erst dadurch einen Sinn, dass man ihre englischen Pendants zugrunde legt: a, aback, abandon, abate, abbess, abbreviate – die Logik des Alphabets. Wurm gibt seinem Diktionär den skulpturalen Begriff des Abgusses, in einer Eins-zu-eins-Übertragung werden Ausgangsform, das englische Wort, und Nachbildung, die deutsche Übersetzung, zueinander, man könnte sagen, modelliert. Sie werden zum Schillern gebracht, denn umgekehrt zum „Teekessel“-Spiel ist hier eine Bedeutung auf mehrere Wörter verteilt. Die vielerlei Wort-, Sprach- und Sachspiele in Wurms Werk werden im Folgenden noch oft genug auftauchen. Die abschließende Bemerkung gebührt dem Style Magazine der „New York Times“ vom 9. März 2014, zu finden natürlich auf der Website. In der Überschrift wird Wurm dort in Anspielung auf ein britisches Musikduo „Der Gestaltwandler“ genannt. Beziehungsweise, im englischen Original: „The Shape Shifter“. Voilà.

Porträt des Künstlers als junger Mann, 1985 (Anmerkung des Autors: Einmal muss diese Anspielung auf James Joyce sein).