Il termine «utilità» ha avuto due distinti significati nella sua lunga storia. Jeremy Bentham iniziò la sua Introduzione ai princìpi della morale e della legislazione con la famosa frase: «La natura ha posto l’umanità sotto il governo di due sommi sovrani, il dolore e il piacere. Soltanto in riferimento a essi si stabilisce ciò che si deve fare, come ciò che si farà». In una goffa nota a piè di pagina, Bentham si scusava per avere usato il termine «utilità» per definire tali esperienze, dicendo che non era riuscito a trovare parola migliore. Per designare la sua specifica interpretazione del termine, userò l’espressione «utilità esperita».

Nell’ultimo secolo, gli economisti hanno usato il termine «utilità» per indicare qualcos’altro. Nell’accezione in cui la usano economisti e teorici del processo decisionale, essa significa «desiderabilità» (wantability),1 o, secondo la definizione che ne ho dato io, «utilità decisionale». La teoria dell’utilità attesa, per esempio, si concentra esclusivamente sulle regole della razionalità che dovrebbero governare le utilità decisionali e non ha assolutamente nulla da dire sulle esperienze edoniche. Certo i due concetti di utilità coincidono se le persone desiderano quello di cui godono e godono di ciò che scelgono per se stesse, e assumere tale coincidenza è implicito nel concetto generale di razionalità degli agenti economici. Si presume che gli agenti razionali conoscano i propri gusti presenti e futuri e prendano decisioni capaci di massimizzare i loro interessi.

Utilità esperita

Il mio interesse per le possibili discrepanze tra utilità esperita e utilità decisionale risale a molto tempo fa. Mentre lavoravo ancora con Amos alla prospect theory, formulai un problema in cui immaginavo che a un individuo venisse praticata ogni giorno un’iniezione dolorosa. Il soggetto non vi si adatta, perché il dolore è lo stesso giorno dopo giorno. Si assegnerà alla riduzione da 20 a 18 del numero di iniezioni programmate lo stesso valore che si assegna alla riduzione da 6 a 4? È giustificata, questa distinzione?

Non raccolsi dati, perché il risultato era evidente. Puoi verificare da te che pagheresti di più per ridurre il numero di iniezioni di un terzo (da 6 a 4) che di un decimo (da 20 e 18): l’utilità decisionale di evitare due iniezioni è superiore nel primo caso che nel secondo, e tutti pagherebbero di più la prima riduzione della seconda. Ma questa differenza è assurda. Se il dolore non cambia da un giorno all’altro, perché mai si dovrebbe assegnare un’utilità diversa alla riduzione della quantità totale di dolore data da due iniezioni in meno, in base al numero delle iniezioni precedenti? Nei termini che useremmo oggi, il problema introduceva l’idea che l’utilità esperita si potesse misurare in base al numero di iniezioni. Lasciava anche pensare che, almeno in alcuni casi, essa fosse il criterio con cui doveva venire valutata una decisione. Un decisore che paga somme diverse per ottenere lo stesso guadagno in termini di utilità esperita (o a cui viene risparmiata la stessa perdita) commette un errore. L’osservazione potrà forse sembrare ovvia, ma nella teoria delle decisioni l’unica base per giudicare se una decisione è giusta o sbagliata è l’incompatibilità con altre preferenze. Amos e io discutemmo il problema, ma non cercammo di risolverlo. Molti anni dopo, tornai a ragionarci sopra.

Esperienza e memoria

Come si può misurare l’utilità esperita? Quale risposta dovremmo dare a domande come «quanto dolore provò Helen durante il trattamento» o «quanto piacere trasse dai venti minuti trascorsi in spiaggia»? Nel XIX secolo, l’economista britannico Francis Edgeworth rifletté sull’argomento e suggerì l’idea di un «edonimetro», uno strumento immaginario analogo ai congegni usati nelle stazioni meteorologiche, capace di misurare il livello di piacere o dolore esperito da un soggetto in qualsiasi momento dato.2

L’utilità esperita varierebbe, un po’ come la temperatura o la pressione atmosferica quotidiane, e i risultati sarebbero tracciati in un grafico in funzione del tempo. La risposta al quesito «quanto dolore o piacere Helen provò, rispettivamente, durante il trattamento o la vacanza» sarebbe «l’area sottostante la curva». Il tempo svolge un ruolo critico nella concezione di Edgeworth. Se Helen rimanesse sulla spiaggia per quaranta minuti anziché per venti, e il suo piacere restasse altrettanto intenso, l’utilità esperita totale dell’episodio raddoppierebbe, proprio come raddoppiare il numero di iniezioni rende una cura a base di iniezioni doppiamente dolorosa. Questa era la teoria di Edgeworth, e ora capiamo bene in quali condizioni risulta valida.3

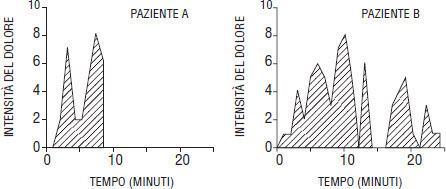

I grafici della figura 35.1 mostrano i profili delle esperienze di due pazienti sottoposti a una dolorosa colonscopia, e sono tratti da uno studio che Don Redelmeier e io progettammo insieme. Redelmeier, medico e ricercatore dell’Università di Toronto, effettuò gli esami nei primi anni Novanta.4 Oggi di solito si somministrano per la colonscopia sia un anestetico sia un farmaco amnesico, ma tale pratica non era così diffusa quando furono raccolti i nostri dati. Ai pazienti veniva chiesto ogni 60 secondi di indicare il livello di dolore che provavano al momento. I dati mostrati sono su una scala dove lo zero è «nessun dolore» e 10 è «dolore intollerabile». Come vedete, l’esperienza di ciascun paziente variò parecchio durante la procedura, che durò otto minuti nel caso del paziente A e ventiquattro nel caso del paziente B (l’ultimo indice di dolore 0 era registrato dopo la fine della procedura). In tutto, parteciparono all’esperimento 154 pazienti: l’esame più breve durò quattro minuti, il più lungo sessantanove.

Prendiamo ora un quesito facile: assumendo che i pazienti A e B usassero la scala del dolore in maniera analoga, quale dei due soffrì di più? Non c’è storia. Tutti convengono che B ha sofferto di più. Il paziente B passò almeno altrettanto tempo del paziente A ai vari livelli di dolore, e l’«area sottostante la curva» è chiaramente più estesa per lui che per A.

Il fattore chiave, naturalmente, è che l’esame per B durò molto più a lungo. Chiamerò le misure basate sui rapporti verbali riguardanti la quantità di dolore momentaneo «totali dell’edonimetro».

Quando la procedura terminò, ai partecipanti fu chiesto di valutare la «quantità totale di dolore» che avevano esperito durante la colonscopia. Si intendeva, con questo, incoraggiarli a pensare alla somma totale della sofferenza provata, che avrebbe riprodotto i totali dell’edonimetro. Ma, particolare sorprendente, essi non fecero niente del genere. L’analisi statistica mise in rilievo due dati che illustrano un modello già osservato in altri esperimenti.

• Regola del «picco-fine»: la valutazione retrospettiva globale era ben prevista dalla media dei livelli di dolore riferiti nel momento peggiore dell’esperienza e al suo termine.

• «Disattenzione per la durata»: la durata della procedura non aveva alcun effetto sulla valutazione del dolore totale.

Ora possiamo applicare queste regole ai profili dei pazienti A e B. La peggiore valutazione (8 su una scala di 10 punti) era la stessa per entrambi, ma l’ultima prima della fine della colonscopia era 7 per il paziente A e solo 1 per il paziente B. La media picco-fine era quindi 7,5 per A e solo 4,5 per B. Come previsto, il paziente A conservava un ricordo dell’episodio molto peggiore del paziente B. Era stata la sfortuna a far sì che, nel suo caso, la procedura fosse finita in un brutto momento, lasciandogli un ricordo spiacevole.

Ora abbiamo l’imbarazzo della scelta: due misure di utilità esperita – il totale dell’edonimetro e la valutazione retrospettiva – che sono sistematicamente diverse. Il totale dell’edonimetro è calcolato da un osservatore in base a quanto riferisce il soggetto sulla propria esperienza momento per momento. Definiamo questi giudizi «ponderati in base alla durata», perché il calcolo dell’«area sottostante la curva» assegna pesi uguali a tutti i momenti: due minuti di dolore al livello 9 sono due volte peggio di un minuto al medesimo livello. Tuttavia, i risultati ottenuti in questi e in altri esperimenti dimostrano che le valutazioni retrospettive sono insensibili alla durata e assegnano a due singoli momenti, il picco e la fine, pesi molto maggiori che agli altri. Allora qual è l’alternativa preferibile? Che cosa dovrebbe fare il medico? La scelta ha conseguenze per la pratica medica. Abbiamo osservato che:

• Se l’obiettivo fosse di ridurre nel paziente il ricordo del dolore, abbassare il picco del dolore potrebbe essere più importante che ridurre al minimo la durata della procedura. In base allo stesso ragionamento, forse sarebbe preferibile il sollievo graduale al sollievo improvviso, se è vero che il paziente conserva un ricordo migliore quando il dolore al termine della procedura è relativamente lieve.

• Se l’obiettivo fosse di ridurre la quantità di dolore effettivamente esperito, sarebbe forse appropriato eseguire la procedura in fretta, anche se, così facendo, si aumentasse il picco del dolore e si lasciasse il paziente con un ricordo orribile.

Quale dei due obiettivi trovi più convincente? Non ho condotto un’indagine adeguata, ma la mia impressione è che una larga maggioranza si dichiarerebbe a favore della riduzione del ricordo. Mi riesce utile pensare a questo dilemma come a un conflitto di interessi tra due sé (che non corrispondono al sistema 1 e al sistema 2 a noi noti). Il sé esperienziale è quello che risponde alla domanda: «Fa male, adesso?». Il sé mnemonico è quello che risponde alla domanda: «Com’è stato, nel complesso?». I ricordi sono tutto quello che possiamo conservare della nostra esperienza di vita e l’unica prospettiva che possiamo adottare quando pensiamo alla nostra esistenza è quindi quella del sé mnemonico.

Un commento che sentii fare a una persona del pubblico dopo una mia conferenza illustra quanto sia difficile distinguere i ricordi dalle esperienze. Lo spettatore disse di avere ascoltato estasiato una lunga sinfonia su un disco che, essendo graffiato vicino al bordo finale, aveva prodotto un suono orribile verso il termine dell’esecuzione, e riferì che quella brutta conclusione «gli aveva rovinato l’intera esperienza». Ma non era realmente rovinata l’esperienza, bensì solo il ricordo. Il sé esperienziale aveva vissuto un’esperienza quasi del tutto positiva, e il cattivo finale non poteva annullarla, in quanto era già accaduta. L’uomo che mi aveva interrogato aveva dato dell’intero episodio una valutazione negativa perché era finito molto male, ma quella valutazione in realtà non teneva conto di quaranta minuti di estasi musicale. L’esperienza reale non conta dunque nulla?

Confondere l’esperienza con il ricordo che se ne ha è un’inesorabile illusione cognitiva, ed è la sostituzione a farci credere che un’esperienza passata possa essere rovinata. Il sé esperienziale non ha voce. Il sé mnemonico a volte si sbaglia, ma è quello che segna i punti, gestisce quello che apprendiamo dalla vita e prende le decisioni. Dal passato in realtà impariamo a massimizzare le qualità dei nostri futuri ricordi, non necessariamente della nostra futura esperienza. Questa è la tirannia del sé mnemonico.

Quale sé conta di più?

Per illustrare il potere decisionale del sé mnemonico, i miei colleghi e io ideammo un esperimento usando una lieve forma di tortura che chiamerò «prova della mano fredda» (nell’orrido gergo tecnico è definita cold pressor, «pressore freddo»). Ai soggetti si chiede di tenere la mano immersa fino al polso in acqua sgradevolmente gelida finché sono invitati a ritirarla e ad asciugarsi con un asciugamano caldo. I volontari del nostro esperimento usavano la mano libera per guidare su una tastiera le frecce indicanti, momento per momento, il livello di dolore che stavano provando, ovvero il livello di dolore che il sé esperienziale comunicava loro direttamente. Scegliemmo una temperatura che provocasse un dolore deciso, ma tollerabile: naturalmente, i volontari erano liberi di togliere in qualsiasi momento la mano dall’acqua, ma nessuno scelse di farlo.

Ciascun soggetto si sottopose a due situazioni da mano fredda:

Un primo episodio breve che consisteva nel tenere immersa per 60 secondi la mano nell’acqua a 14 °C, una temperatura esperita come dolorosamente fredda, ma non intollerabile. Al termine del minuto, lo sperimentatore diceva al soggetto di togliere la mano dall’acqua e gli porgeva un asciugamano caldo.

L’episodio lungo durava 90 secondi. I primi 60 secondi erano identici all’episodio più breve. Lo sperimentatore non diceva niente alla fine del minuto, ma apriva una valvola che lasciava fluire nella vasca acqua un poco più calda. Nei successivi 30 secondi, la temperatura dell’acqua saliva di circa un grado, abbastanza perché la maggior parte dei soggetti rilevasse una lieve diminuzione dell’intensità del dolore.

Ai nostri volontari fu detto che avrebbero affrontato tre prove della mano fredda, ma in realtà ne subirono solo due da 60 e 90 secondi, ciascuna esperita con una mano diversa e ciascuna separata dall’altra da un intervallo di sette minuti. Sette minuti dopo il secondo pressore freddo, ai partecipanti fu proposto di scegliere la terza prova: uno dei due esperimenti sarebbe stato ripetuto nello stesso esatto modo, ma loro erano liberi di scegliere tra quello che avevano esperito con la mano destra e quello che avevano esperito con la mano sinistra.5 Naturalmente metà dei partecipanti avevano subito la prova breve con la sinistra, mentre gli altri con la destra; metà avevano affrontato per prima la prova breve, mentre gli altri la prova lunga, e così via. Era un esperimento organizzato con cura.

L’esperimento, tra l’altro, era congegnato in maniera da creare un conflitto tra gli interessi del sé esperienziale e quelli del sé mnemonico, e anche tra utilità esperita e utilità decisionale. Dal punto di vista del sé esperienziale, la prova lunga era ovviamente peggiore, ma noi pensavamo che il sé mnemonico potesse avere un’opinione diversa. L’effetto picco-fine prevede vi sia un ricordo peggiore nella prova breve che nella lunga, e la disattenzione per la durata prevede che la differenza tra 60 e 90 secondi di dolore venga ignorata. Ci aspettavamo quindi che i partecipanti avessero un ricordo più favorevole (o meno sfavorevole) della prova lunga e scegliessero di ripetere quella. Così fu. Ben l’80 per cento dei soggetti che avevano detto di avere sentito meno dolore nell’ultima fase dell’episodio lungo scelse di ripetere quello, dichiarandosi disposto a patire 30 secondi in più di dolore inutile nella prevista terza prova.

I volontari che preferirono l’episodio lungo non erano masochisti e non scelsero deliberatamente di esporsi all’esperienza peggiore: semplicemente, commisero un errore. Se avessimo chiesto loro: «Preferite un’immersione di 90 secondi o solo la sua prima parte?», avrebbero sicuramente scelto l’opzione breve. Non usammo, però, quelle parole, e scelsero quello che venne loro spontaneo scegliere: l’episodio di cui serbavano il ricordo meno avversivo. Sapevano benissimo quale delle due esposizioni al freddo era più lunga (lo chiedemmo loro), ma non usarono l’informazione. Presero la loro decisione in base a una semplice regola intuitiva: scegliere l’opzione che piace di più o che si detesta di meno. Regole della memoria determinarono il loro grado di avversione alle due opzioni, e questo a sua volta determinò la loro scelta. L’esperimento della mano fredda, come il mio vecchio problema delle iniezioni, mise in luce una discrepanza tra utilità decisionale e utilità esperita.

Le preferenze che osservammo in quell’esperimento sono un altro esempio dell’effetto «il meno è più», che abbiamo precedentemente incontrato. La prima volta lo abbiamo osservato nell’esperimento di Christopher Hsee, nel quale aggiungere piatti a un servizio da ventiquattro abbassava il valore totale perché alcuni dei piatti aggiunti erano rotti. Un altro caso era quello di Linda, la militante femminista ritenuta più probabilmente una «cassiera di banca femminista» che una «cassiera di banca». La somiglianza non è accidentale. È la medesima caratteristica operativa del sistema 1 a spiegare tutte e tre le situazioni. Il sistema 1 rappresenta le serie in base a medie, norme e prototipi, non in base a somme. Ciascuna prova della mano fredda è una serie di momenti che il sé mnemonico registra come momento prototipico. Ciò conduce a un conflitto. Per un osservatore obiettivo intento a valutare l’episodio in base a quello che il sé esperienziale gli comunica in merito, ciò che conta è l’«area sotto la curva» che integra il dolore nel tempo e ha natura di somma. Il ricordo che il sé mnemonico conserva, invece, è un momento rappresentativo, fortemente influenzato dal picco e dalla fine.

Certo, l’evoluzione avrebbe potuto progettare la memoria degli animali in maniera che registrasse integrali, come sicuramente fa in alcuni casi. È importante per uno scoiattolo «conoscere» la quantità totale di cibo immagazzinato, e una rappresentazione delle dimensioni medie delle noci non sarebbe un buon sostituto. Tuttavia l’integrale di dolore o piacere nel tempo è forse meno importante dal punto di vista biologico. Sappiamo, per esempio, che i ratti mostrano disattenzione per la durata sia del piacere sia del dolore. In un esperimento, furono costantemente esposti a una sequenza in cui l’accensione di una spia luminosa segnalava l’imminenza di una scossa elettrica. Gli animali impararono subito a temere la luce e l’intensità della loro paura era misurata attraverso diverse risposte fisiologiche. La principale scoperta fu che la durata della scossa aveva un effetto minimo o nullo sulla paura: a contare era solo l’intensità dolorosa dello stimolo.6

Altri studi classici hanno dimostrato che la stimolazione elettrica di aree specifiche del cervello dei ratti (e di corrispondenti aree del cervello umano) produce una sensazione di piacere intenso, in alcuni casi così intenso che i ratti che riescono a stimolarsi autonomamente il cervello premendo una leva muoiono di fame perché non si concedono un intervallo per nutrirsi. La stimolazione elettrica piacevole viene procurata attraverso scariche che variano di intensità e durata, ma anche in quel caso conta solo l’intensità. Almeno fino a un certo punto, aumentare la durata della scarica stimolante non pare accrescere la brama dell’animale di essere stimolato.7 Le regole che governano il sé mnemonico degli esseri umani hanno una lunga storia evolutiva.

Biologia contro razionalità

La nozione più utile emersa dal problema delle iniezioni di cui mi occupai anni fa era che l’utilità esperita di una serie di iniezioni ugualmente dolorose si può misurare contando semplicemente le iniezioni. Se tutte le iniezioni sono ugualmente avversive, venti iniezioni saranno doppiamente cattive di dieci, e una riduzione da venti a diciotto o da sei a quattro sarà parimenti preziosa. Se l’utilità decisionale non corrisponde all’utilità esperita, nella decisione c’è qualcosa di sbagliato. La medesima logica si sarebbe dovuta applicare all’esperimento della mano fredda: un episodio di dolore che dura 90 secondi è peggio dei primi 60 secondi dello stesso dolore. Se le persone scelgono di buon grado di sopportare la prova più lunga, qualcosa non va nella loro decisione. Nel mio quesito iniziale, la discrepanza fra la decisione e l’esperienza originava dalla diminuzione della percettibilità: la differenza tra 18 e 20 iniezioni fa meno impressione, e pare valere meno, della differenza tra 6 e 4 iniezioni. Nell’esperimento della mano fredda, l’errore riflette due princìpi della memoria: la disattenzione per la durata e la regola del picco-fine. I meccanismi sono diversi, ma il risultato è lo stesso: una decisione che non è correttamente sintonizzata con l’esperienza.

Sia le decisioni che non producono la migliore esperienza possibile, sia le previsioni errate di sentimenti futuri sono una cattiva notizia per chi crede nella razionalità della scelta. L’indagine del pressore freddo dimostra che non possiamo essere così sicuri che le nostre preferenze rispecchino i nostri interessi, nemmeno se si basano sull’esperienza personale e nemmeno se il ricordo di quell’esperienza è stato registrato nell’ultimo quarto d’ora! Gusti e decisioni sono forgiati dai ricordi, e i ricordi sono spesso sbagliati. Le prove sperimentali mettono radicalmente in discussione l’idea che gli uomini abbiano preferenze coerenti e sappiano massimizzarle, un’idea che rappresenta la base stessa del modello dell’agente razionale. L’incongruenza è incorporata nella struttura della nostra mente. Abbiamo forti preferenze riguardo alla durata delle nostre esperienze di piacere e dolore: vogliamo che il dolore sia breve e che il piacere duri; ma la nostra memoria, una funzione del sistema 1, si è evoluta in maniera da rappresentare il momento più intenso di un episodio di piacere o dolore (il picco) e le sensazioni che insorgono quando l’episodio è alla fine. Una memoria che trascura la durata non soddisfa la nostra preferenza per il piacere lungo e il dolore breve.

A proposito dei due sé

«Stai pensando al fallimento del tuo matrimonio solo dal punto di vista del sé mnemonico. Un divorzio è come una sinfonia con un suono stridulo alla fine: il fatto che sia finita male non significa che sia stato tutto brutto.»

«È un brutto caso di disattenzione per la durata. Stai assegnando alla parte positiva e alla parte negativa della tua esperienza peso uguale, anche se la parte buona è durata dieci volte quella cattiva.»