8 Patientenedukation – Beratung, Schulung, Information in der Pflege

„Patientenschulung ist ein Weg, Patienten jeden Tag ein wenig unabhängiger werden zu lassen.“ (London 2010)

8.1 Grundlagen der Patientenedukation

8.1.1 Definitionen, Ziele und Methoden

Definition

Patientenedukation (Synonym Patienten- und Familienedukation) bezeichnet vielfältige gezielte psychologische und pädagogische Maßnahmen, die Patienten und Angehörigen bei der Krankheitsbewältigung helfen. Sie kann damit einen wichtigen Beitrag zum generellen Ziel der Pflege leisten, individuelle Selbstpflegefähigkeiten und Kompetenzen des Patienten zu stärken, um ihm damit seine bestmögliche Selbstkontrolle, Autonomie und Würde im Alltag zurückzugeben.

Der Begriff Patientenedukation (engl. „patient education“) ist international geläufig und anerkannt. Die deutsche Übersetzung schließt an diese internationalen Konzepte an. In diesem Sinne bezeichnet Edukation ein weit zu fassendes Spektrum von Bildung und darf nicht mit dem engen deutschen Begriff der „Erziehung“ gleichgesetzt werden.

Maßnahmen der Patienten- und Familienedukation können von allen Menschen angeboten werden, die sich mit Gesundheits- und Pflegefragen beschäftigen (Kocks 2009; London 2010; Segmüller 2015). Dies können sowohl Pflegende in Altenpflegeeinrichtungen, im ambulanten Dienst, im OP, aber auch pflegende Angehörige sein und adressiert Menschen jeden Alters.

8.1.1.1 Methoden der Patientenedukation

Innerhalb der Patientenedukation lassen sich die 3 wichtigen Methoden Informieren, Schulen und Beraten unterscheiden:

Definition

Informieren: Ein Sachverhalt wird erklärt, eine gezielte Mitteilung wird gegeben. Dies kann mündlich oder schriftlich erfolgen, z. B. mit einem Informationsflyer, mittels Internet, mittels Adressweitergaben oder mit einer Recherchehilfe.

Schulen (Synonym: Anleitung, Unterweisung, Training): In einem geplanten, strukturiert und schrittweise ablaufenden Prozess werden Inhalte und Fertigkeiten an eine oder mehrere Personen vermittelt. Als Schlusspunkt der Schulung dient ein zuvor festgelegtes Ziel, das erreicht werden soll. Dies kann zur Ergebnissicherung ggf. auch überprüft werden.

Beraten: Beratung ist ein ergebnisoffener, dialogischer Prozess, dessen Ziel eine individuelle Problemlösung ist. Entscheidend ist dabei, dass der Beratende sich auf den Klienten einlässt und mit ihm zusammen eine für ihn passende individuelle Lösung gesucht wird. Beratung bedeutet in diesem Sinne, unterschiedliche Möglichkeiten aufzuzeigen und das Gegenüber zu Entscheidungen zu befähigen.

Alle 3 Aktivitäten sind Kernbestandteile pflegerischen Handelns und können sich im konkreten Patientenkontakt miteinander mischen. Den 3 Methoden können konkrete Ziele zugeordnet werden. ▶ Tab. 8.1 nennt für jede Methode ein konkretes Umsetzungsbeispiel aus dem Alltag sowie ein individuelles Ziel, das mit der jeweiligen Methode erreicht werden kann.

|

Methode der Patientenedukation |

Beispiel |

Auswirkungen auf den Patienten |

|

Informationsvermittlung |

Ausgabe geeigneter Broschüren zu bestimmten Krankheits- oder Pflegethemen z.B. zur Entscheidungsfindung bei einer PEG-Anlage |

erhöhte Entscheidungskompetenz des Patienten zwischen verschiedenen Optionen |

|

Schulung: Erlernen von Pflegetechniken |

Anleitung pflegender Angehöriger beim Anreichen von Nahrung |

erhöhte Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit |

|

Beratungsgespräche |

Beratungsgespräch über die Ernährung eines Schlaganfallpatienten mit Schluckstörungen |

Bewältigungs- und Motivationsprozesse werden unterstützt |

8.1.2 Wichtige Gründe für Patientenedukation

Zunehmend wird heutzutage erwartet, dass Menschen in der Lage sind, informierte Entscheidungen zu treffen. Dies gilt auch für das Gesundheitswesen. Auch und gerade hier müssen oft wichtige Entscheidungen getroffen werden: Soll eine konservative oder eine invasive Behandlungsmethode gewählt werden? Soll die Pflege zu Hause oder in einer Pflegeeinrichtung weitergeführt werden?

Immer mehr Patienten wünschen sich dabei eine informierte Entscheidung, d. h., sie möchten das Gefühl haben, ausreichend Informationen zu haben, um für sich eine gute Entscheidung treffen zu können. Gute Beratung, Schulung oder Information ist aus Sicht der Betroffenen daher ein eindeutiges Qualitätsmerkmal einer Einrichtung. Einschränkend ist hier anzumerken, dass das Postulat der informierten Entscheidung im Sinne eines Kunden, der sowohl echte Wahlfreiheit als auch ausreichendes Wissen zur Beurteilung hat, in vielen Fragen der Gesundheitsversorgung nur einschränkend aufrechtzuhalten ist. Maßnahmen der Patientenedukation tragen aber dazu bei, diesem Anspruch bestmöglich gerecht zu werden.

Auch Politik und Kostenträger wünschen sich mehr Eigenverantwortung der Betroffenen. Durch verkürzte Verweildauern der Patienten in den Kliniken (bedingt durch die Einführung der DRGs) wächst der Bedarf an Patienten- und Familienedukation, auch um Wiedereinweisungen der Patienten ins Krankenhaus zu verringern und die ambulante Versorgung im häuslichen Bereich zu erhalten oder zu stärken.

8.1.3 Theoretische Hintergründe, Voraussetzungen und Grundannahmen

Die theoretischen Grundlagen der Patientenedukation sind zahlreich. Sie liegen vielfach aus anderen Wissenschaftsdisziplinen vor und müssen für das Spezifische der Pflege angepasst werden. Psychologie, Pädagogik, Soziologie und die Gesundheitswissenschaften sind hier exemplarische Disziplinen, die viele Erkenntnisse liefern. Auch in nahezu allen Pflegetheorien finden sich mit der Aufforderung zur Stärkung des Patienten Bezugspunkte zur Patientenedukation. Im Folgenden sollen einige wichtige Ansätze kurz erläutert werden.

Pflegetheorien Aus vielen Pflegetheorien geht hervor, dass professionelles Pflegehandeln die Bestärkung des Patienten zum Ziel hat. Einige Pflegetheorien fokussieren sich ausdrücklich auf das Wissen und die Selbstständigkeit des Patienten. Henderson spricht von „Kraft, Willen und Wissen“ der Patienten (Henderson 1977). Von Dorothea Orem wurden diese Aspekte aufgegriffen und zur Selbstpflegetheorie verfeinert (Orem 1997). Auch die europäischen Pflegetheorien, z. B. von Juchli oder Krohwinkel, nehmen mit den Aktivitäten des täglichen Lebens die Ressourcen des Patienten mit der Fragestellung in den Blick: Wie können Ressourcen von Patienten erkannt, berücksichtigt und gestärkt werden? Individuelle Edukationsangebote setzen hier an.

Salutogenese Das von Antonovsky (1997) entwickelte Gesundheitsmodell stellt die Frage nach dem, ▶ was den Menschen gesund erhält. Als grundlegend für die Frage nach der Gesundheit sieht Antonovsky das von ihm beschrieben Kohärenzgefühl, ein Gefühl der inneren „Stimmigkeit“ bzw. der Überzeugung, eine Situation im Sinne der Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit meistern zu können. Patientenedukation kann in diesem Sinne als kohärenzfördernd angesehen werden.

Verlaufskurvenmodell (Trajektmodell) Chronische Erkrankungen nehmen einen kurvenförmigen Verlauf, verschiedene Phasen lassen sich unterscheiden: stabile, instabile und unsichere Zeiten. Beschrieben wurde dieses Modell erstmals von Corbin und Strauss (1988). Für die professionell im Gesundheitswesen Tätigen wird dadurch die Komplexität chronischer Erkrankungen deutlich. Sie sehen im Rahmen von Behandlungen oft nur einen kleinen Ausschnitt dieses Verlaufs. Patientenedukation hat zum Ziel, Höhen und Tiefen zu berücksichtigen und eine Orientierung über einen Krankenhausaufenthalt hinaus zu geben.

Eine ganze Reihe theoretischer Ansätze wie die Selbstwirksamkeitstheorie (Bandura) oder das Stress-Coping-Modell soll hier aus Platzgründen nicht weiter ausgebreitet werden. Gemeinsam ist aber allen, dass Menschen nach Unabhängigkeit streben und aktiv ihren Beitrag zu ihrer Gesundheit leisten möchten. Auf diesem theoretischen Hintergrund baut Patientenedukation auf.

Der Patientenedukation liegen folgende Voraussetzungen bzw. Grundannahmen, insbesondere aus dem Bereich der Psychologie und Soziologie zugrunde:

-

Menschen wünschen generell mehr Beteiligung, sie möchten einen aktiven Beitrag in Fragen von Gesundheit und Krankheit leisten.

-

Kontrolle über die eigene Lebenssituation zu haben ist ein elementares Bedürfnis. Das Gefühl, keinen Einfluss nehmen zu können, ist schwer erträglich. Kranken werden durch Selbstbestimmung Würde und Autonomie zurückgegeben.

-

Jede Gesundheitsstörung ist auch eine Lernaufgabe für die Betroffenen, langfristige Prozesse erfordern eine dauerhafte Auseinandersetzung mit der neuen Situation.

-

Eine gelingende Bewältigung ist mit der betroffenen Person verknüpft. Das bedeutet, der Betroffene ist „Co-Produzent“ der Gesundheit, d. h., ohne sein Mitwirken ist eine Gesundung oder ein Zurechtkommen mit der Erkrankung nicht möglich.

-

Der Patient muss die neuen Aufgaben, die die veränderte Lebenssituation mit sich bringt, annehmen und selbst einen Beitrag zum eigenen Wohlergehen leisten. Der überwiegende Anteil der Patienten ist bereit, diese Aufgabe anzunehmen.

8.1.4 Patientenedukation – eine Aufgabe der Pflege

Pflegende sind die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen, sie arbeiten nah am Patienten und begleiten ihn mit einer großen Kontinuität. Im Krankenhaus sind Pflegende bis zu 24 Std. für den Patienten da, in der ambulanten Versorgung begegnen sie ihm sogar in seiner Häuslichkeit. Bei vielen Fragen, die sich Betroffene stellen, sind Pflegende oft die ersten und nicht selten auch die einzigen Ansprechpartner. Sie genießen bei vielen Patienten eine hohe Vertrauensstellung und haben die Fähigkeit, in einer für den Patienten verständlichen Sprache – auf Augenhöhe – zu kommunizieren.

Pflege ist präsent, sodass günstige Momente für Fragen oder Anleitungen ad hoc ohne gesonderte Verabredung genutzt werden können. Die Beziehung zwischen Pflegenden und Gepflegten bzw. Angehörigen ist eine wichtige Ressource, die es im Sinne der Patientenedukation gezielt zu nutzen gilt. Daher werden gerade den Pflegenden auch häufig Fragen gestellt zur Integration von Krankheit, Therapie und Gesundheitseinbußen in einen gelebten Alltag. Pflegende übernehmen hier psychische, physische und soziale Begleitung – sofern dies Zeit und Qualifikation zulassen.

Die Notwendigkeit pflegebezogener Patientenedukation wird von unterschiedlichen Seiten wie der Politik oder der Wissenschaft betont. An erster Stelle ist hier das Krankenpflegegesetz zu nennen. Dort heißt es: „Die Ausbildung für die Pflege … soll insbesondere dazu befähigen, die folgenden Aufgaben eigenverantwortlich auszuführen: (…) 1 c) Beratung, Anleitung und Unterstützung von zu pflegenden Menschen und ihren Bezugspersonen in der individuellen Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit (§ 3 KrPflG Abschnitt 2). Dementsprechend sind Beratungsaktivitäten der Pflege heute z. B. in den Ausbildungsverordnungen der Pflegeberufe, den nationalen Expertenstandards oder klinischen Versorgungsfäden zu finden. Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass der Beratungs-, Schulungs- und Informationsbedarf von Patienten und Angehörigen von Pflegenden mit viel Fachwissen und dem nötigen Einfühlungsvermögen im Sinne sichtbarer Pflegeprofessionalität sehr gut gedeckt werden können.

8.1.5 Patientenedukation in Deutschland

Patientenedukation in der Pflege wurde in Deutschland u.a. seit ca. 18 Jahren vom Department Pflegewissenschaft an der Universität Witten/Herdecke (UWH) maßgeblich von Frau Prof. Dr. Zegelin für die Pflege weiterentwickelt. 3 Institutionen sind hier zu nennen:

-

die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft (www.dg-pflegewissenschaft.de) mit der Sektion BIS – Beraten, Informieren, Schulen

-

das Netzwerk Patienten- und Familienedukation in der Pflege e. V. (www.patientenedukation.de)

-

die AG Patientenedukation am Department für Pflegewissenschaft an der Universität Witten/Herdecke

Neben der Qualifizierung von Pflegenden in Beratungs-, Schulungs- und Informationsaktivitäten, der Entwicklung von Gesprächsleitfäden sowie verschiedener Schulungskonzepte ist hier insbesondere die Einführung von Patienteninformationszentren (PIZ) in Deutschland zu erwähnen (Abt-Zegelin 2007, Segmüller 2015). Betroffene haben dort die Möglichkeit, sich durch qualitätsgeprüfte Literatur, Bücher, Broschüren und Filme sowie im Internet mit fachlicher Unterstützung zu informieren und diese Informationen zu bewerten. Patienteninformationszentren gibt es seit 1999 in Deutschland an unterschiedlichen Kliniken.

8.1.6 Modell zum Ablauf der Patientenedukation

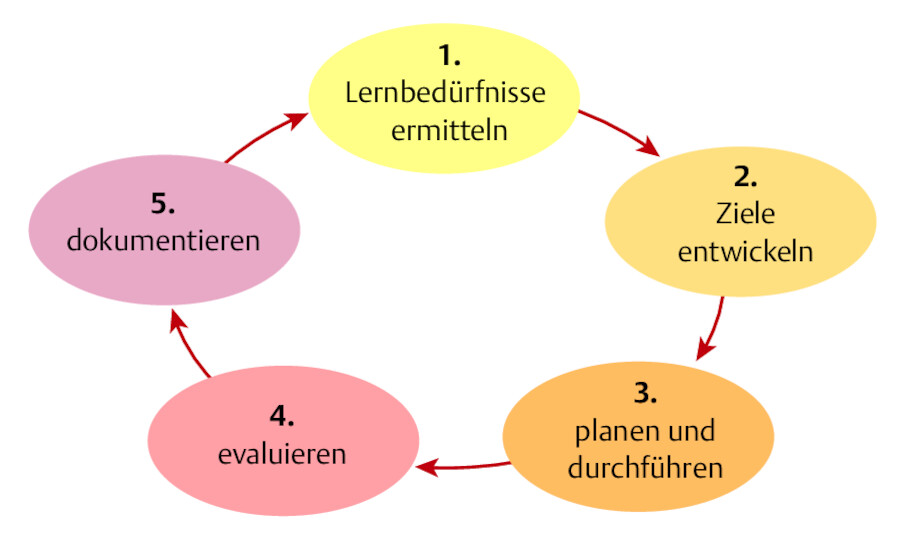

Ähnlich wie beim Pflegeprozess lassen sich bei der Patientenedukation verschiedene Phasen unterscheiden ( ▶ Abb. 8.1). Auch wenn sich der Pflegeprozess immer noch nicht in allen Bereichen der Pflege nachhaltig durchgesetzt hat, ist dieses Vorgehen auch im Kontext der Patientenedukation zu empfehlen. Letztlich handelt es sich beim Pflegeprozess um den alltäglichen, klassischen Prozess der allgemeinen Problemlösung. In der täglichen pflegerischen Arbeit wird er deshalb in vielen Situationen real gelebt, auch wenn dies in der Dokumentation oftmals nicht dargestellt ist. Die verschiedenen Phasen des Pflegeprozesses eignen sich sehr gut, gewisse Teile der Patientenedukation zu strukturieren, insbesondere größere Informations- und Schulungspakete.

Schon am Aufnahmetag des Patienten in die Klinik oder des Bewohners in eine Pflegeeinrichtung sollte mit der Planung einer systematischen Patienten- und Familienedukation begonnen werden. Ziel ist es, den Patienten und seine Angehörigen zum Selbstmanagement zu befähigen und den Patienten damit „entlassungsfähig“ zu machen oder den weiteren Aufenthalt zu gestalten. Hierbei sollte handlungsleitend sein, dass der Patient und seine Angehörigen „Alltagswissen“ entwickeln und kein „verkleinertes Profiwissen“ (Abt-Zegelin u. Adler 2007, Abt-Zegelin 2009).

Prozess der Patientenedukation.

Abb. 8.1

8.1.6.1 Informationen sammeln/Lernbedürfnisse ermitteln

Zunächst geht es darum, die individuellen Lernbedarfe und Selbstpflegefähigkeiten festzustellen. Patienten wie auch Angehörige bringen oft viele Kompetenzen und Erfahrungen mit. Diese gilt es, in den Prozess der Patientenedukation zu integrieren. Bei vielen chronischen Erkrankungen kann es sich schon um sehr ausgeprägte Fähigkeiten und Fertigkeiten handeln, gerade wenn die Erkrankung die Betroffenen schon eine längere Zeit in ihrem Leben begleitet hat. Ihnen ist es bereits gelungen, die Gesundheitsstörung in ihren Alltag zu integrieren, sodass es jetzt das Ziel sein kann, diese Fähigkeiten zu erhalten und die neu hinzukommenden Veränderungen in den Blick zu nehmen. Über diese gesundheitsbezogenen Fähigkeiten und Fertigkeiten hinaus sollten auch alltagsspezifische Kompetenzen in die Informationssammlung aufgenommen werden.

-

Gesundheitsbezogene Fähigkeiten sind z. B.: Ist ein Patient in der Lage, seinen Blutzucker selbstständig zu messen oder sich eine Subkutanspritze zu geben?

-

Alltagsspezifische Kompetenzen sind z. B.: Wie sieht das alltägliche Leben des Patienten abseits der professionellen Versorgung durch Pflegende aus? Wer erledigt die Einkäufe und wer kocht das Essen? Gibt es vielleicht einen Garten, den der Patient als Hobby gern weiterpflegen möchte?

Eingeschätzt werden das Vorwissen, der Lerntyp, die Lernbereitschaft sowie mögliche Hindernisse oder Herausforderungen für eine erfolgreiche Beratung, Schulung oder Information. Es können z. B. manuelle Handicaps, eingeschränkte Sinnesleistungen oder kognitive Einschränkungen vorliegen, die berücksichtigt werden müssen. Auch ist es wichtig, kritisch zu reflektieren, ob neben der betroffenen Person selbst weitere Familienmitglieder oder Freunde in den Prozess eingebunden werden sollten.

In der Regel stehen am Anfang der Informationssammlung Gespräche oder Beobachtungen, die sowohl im Rahmen der ersten Anamnese als auch in weiteren späteren Begegnungen erfolgen können. In diesem Sinne vervollständigt und ergänzt sich die Informationssammlung je nach Frage- und Aufgabenstellung immer wieder neu.

Mögliche Fragen im Rahmen der Informationssammlung sind:

-

Wie würden Sie Ihre Erkrankung einem guten Freund erklären?

-

Was sind für Sie wichtige Ziele, die Sie im Hinblick auf Ihre Entlassung aus dem Krankenhaus und dem Leben mit Ihrer Erkrankung zu Hause erreichen möchten?

-

Welche Veränderungen möchten Sie zuerst angehen?

-

Können Sie Ihrer Frau zeigen und erklären, wie Sie sich eine Insulinspritze geben?

8.1.6.2 Ziele entwickeln

In einem zweiten Schritt geht es darum, mögliche Ziele mit den Betroffenen gemeinsam zu entwickeln. Gerade bei umfangreichen Interventionen sollte dies ausführlich im Vorfeld erfolgen. Nicht immer wünschen alle Patienten oder Angehörigen, im gleichen Umfang informiert oder geschult zu werden. Unterschiedliche Bedürfnisse bedürfen immer unterschiedlicher und den individuellen Situationen angepasster Herangehensweisen. Daher ist es möglich, dass sich der Verlauf der Information, Schulung oder Beratung bei einzelnen Patienten stark unterscheidet – trotz desselben Themas.

Ebenso kann es z. B. vorkommen, dass die Situation oder die Diagnose für die Patienten oder Angehörigen so neu und dementsprechend noch „unvorstellbar“ ist, dass sie sich keine oder vielleicht unrealistische Ziele setzen. In diesem Fall kann es Ziel der Patientenedukation sein, durch Beratungsgespräche und Informationen die Zielentwicklung erst zu ermöglichen.

In manchen Fällen kann es hilfreich sein, die Zielvereinbarung schriftlich für den Patienten zu fixieren. Über die Auswahl der Ziele sollte kritisch nachgedacht werden. Ziele sollten konkret, erreichbar und wenn möglich für die Evaluation auch noch überprüfbar sein.

8.1.6.3 Planung und Durchführung

Nach der erfolgreichen Informationssammlung und der Lernzielvereinbarung sind die konkreten edukativen Maßnahmen zu planen. Diese sollten möglichst maßgeschneidert für die individuellen Bedürfnisse und Möglichkeiten des Patienten sein.

-

Wie vermittele ich das nötige Wissen bzw. Können?

-

Welche Maßnahmen eignen sich für den jeweiligen Patienten, Bewohner oder Angehörigen?

-

Welche Hilfsmittel könnten meine Intervention unterstützen?

Da sich die konkrete Durchführung der geplanten Maßnahmen z. B. im Krankenhaus auf unterschiedliche Pflegende verteilen kann, ist kritisch zu reflektieren, was und in welchem Umfang hinsichtlich der Planung und des Durchführungsnachweises schriftlich zu dokumentieren ist. Neben den konkreten Inhalten der Patientenedukation können auch Zeit und Raum der Maßnahmen geplant werden: Stehen z. B. gesonderte Räumlichkeiten für Gruppenschulungsmaßnahmen zur Verfügung, die reserviert werden müssen? Wann sind die für die häusliche Versorgung relevanten Personen zusammen? Wann hat der Betroffene im Tagesverlauf die größte Lernmotivation bzw. Lernenergie?

8.1.6.4 Evaluation/Überprüfen der Maßnahmen

Die Maßnahmen des Informierens, Schulens und Beratens sollten, wie alle anderen Pflegeinterventionen auch, auf ihre Wirksamkeit hin untersucht werden. Nur so ist es möglich, eventuell weitere oder veränderte Bedarfe zu erkennen sowie die Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen zu bewerten. Falls die Maßnahmen noch nicht die gewünschten Ergebnisse erreicht haben, dienen die Ergebnisse der Bewertung als Basis für eine erneute Informationssammlung und eine ggf. nötige Anpassung der Patientenedukation.

Die Wirksamkeit der Maßnahmen kann auf vielfältige Art und Weise überprüft werden. Die Möglichkeiten reichen von kleinen, beiläufigen Gesprächen oder Demonstrationen, wo das Erlernte oder neu erworbene Können kurz beleuchtet wird, bis hin zu strukturierten Untersuchungsmethoden mit einem Fragebogen oder einer „kleinen praktischen Demonstration/Prüfung“. Ebenso bietet sich an, nach Lerneinheiten oder Beratungsgesprächen kurz gemeinsam mit dem Betroffenen oder auch im Pflegeteam die Maßnahmen zu reflektieren. Stimmen Maßnahmen und Ziel noch überein? Sind die eingesetzten Methoden richtig? Sind die Ziele erreichbar? Treten Sie selbstbewusst in Beratungsgespräche oder Schulungen ein und lassen Sie sich Rückmeldungen von den Patienten/Angehörigen geben: „Ich habe Sie gestern zum Thema Insulinspritzen beraten. Sind bei Ihnen noch Fragen offen oder sollen wir bestimmte Aspekte noch einmal praktisch üben?“

Tipps

Tipps, wie Sie die Wirksamkeit von Maßnahmen im Rahmen der Patientenedukation überprüfen können:

-

Der geschulte Patient, Bewohner oder Angehörige erklärt in Ihrem Beisein eine gelernte pflegebezogene Tätigkeit einer anderen Person, z. B. der Ehefrau oder einem guten Freund (das Anziehen von Anti-Thrombose-Strümpfen, die Technik des Absaugens bei tracheotomierten Patienten, die Mobilisation aus dem Bett usw.).

-

Der Patient erklärt Ihnen eine bestimmte Technik, z. B. die Insulininjektion oder das Einlegen von Vorlagen.

-

Der Patient macht Ihnen eine gelernte pflegebezogene Tätigkeit vor, z. B. das Wechseln der Anus-praeter-Platte im Rahmen der Stomaversorgung oder die Berechnung der nötigen Insulinmenge im Rahmen der Diabetestherapie.

-

Sie führen einen schriftlichen Lerntest mit dem Patienten durch, z. B. in Form eines Fragebogens.

-

Sie führen einen spielerischen Lerntest mit dem Patienten durch, z. B. ein „Wissensquiz“ oder einen kurzen Film mit dem richtigen und falschen Vorgehen.

8.1.6.5 Dokumentation

Auch wenn die Dokumentation als 5. Punkt des Prozesses der Patientenedukation gesondert aufgeführt ist, ist sie ein über alle Schritte begleitender Prozess. Wie die Dokumentation in der Pflege allgemein hat sie zum Ziel, als wichtiges Arbeitsinstrument professionelle Pflege zu unterstützen ( ▶ Abb. 8.2). Sie dient primär als Informationssammlung und Wissensspeicher sowie als ergänzendes Kommunikationsinstrument zur Informationsweitergabe sowohl zwischen den Pflegenden als auch zu anderen Berufsgruppen. Dokumentation ist demnach ein wichtiges Element der Qualitätsentwicklung. Durch sie wird sichergestellt, dass alle den gleichen Wissensstand haben und Handlungen auch von verschiedenen Personen anschlusssfähig in ähnlicher Art und Wiese ausgeführt werden. Mögliche Fragen zur Präzisierung der pflegerischen Maßnahmen und Dokumentation können sein:

Welche Lernbedürfnisse hat der Patient? Welche Inhalte sind dem Betroffenen oder den Angehörigen schon vermittelt worden? Welche Aspekte sollten in weiteren Informationsgesprächen noch aufgegriffen werden? Wann oder in welcher Konstellation kann der Betroffene am besten lernen?

Die Dokumentation kann sich hier in kurzer und prägnanter Form auf die wesentlichen Inhalte beschränken. Nutzen Sie knappe Sätze und wenn möglich Stichwörter. Es versteht sich von selbst, dass im Sinne des Leistungsnachweises die jeweiligen Aktivitäten auch in ihrem Umfang dokumentiert werden sollten. Nebenbei kann Dokumentation so auch dazu beitragen, das pflegerische Leistungsspektrum für andere transparenter zu gestalten (Buresh u. Gordon 2006). Damit trägt sie über fachliche, inhaltliche Aspekte hinaus auch zu einer Abrechenbarkeit und Rechtssicherheit bei.

Dokumentation.

Abb. 8.2 Wie alle Pflegemaßnahmen werden auch die verschiedenen Phasen der Patientenedukation fortlaufend dokumentiert.

(Foto: A. Fischer, Thieme)

8.2 Fallbeispiel: Und plötzlich war alles anders

Fallbeispiel

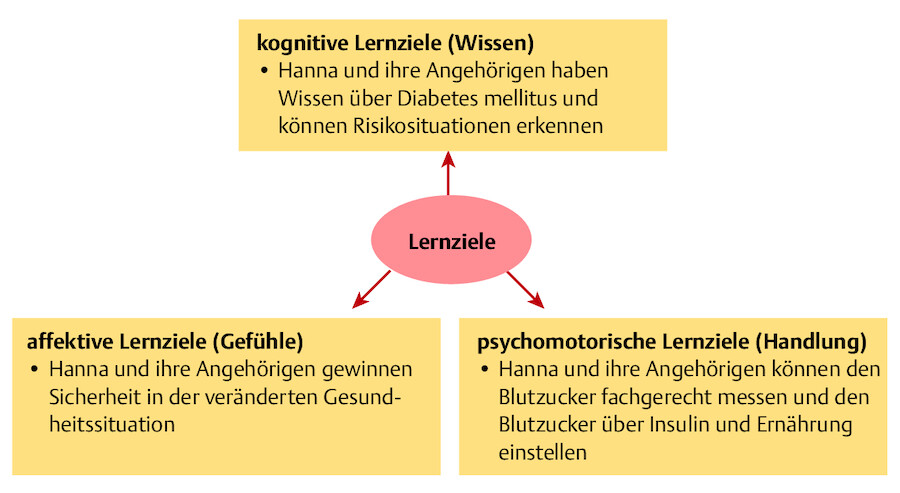

Hanna kann sich noch ganz genau erinnern. Sie war damals 16 Jahre alt und besuchte die 10. Klasse der Realschule. Angefangen hatte alles damit, dass sie immer mehr Durst verspürte, was eigentlich nicht typisch für sie war. Klar musste sie dann auch oft aufs Klo. Richtig komisch wurde ihr die Geschichte erst, als sie auch noch ohne Ernährungsumstellung über fünf Kilo in kürzester Zeit abgenommen hatte. Da ihre Mutter schon lange Zeit an Diabetes erkrankt war, meinte ihr Vater irgendwann, man könnte ja zur Sicherheit auch einmal den Blutzucker messen. Das Blutzuckermessgerät zeigte über 500 mg/dl an. Auch eine zweite Messung brachte keine Besserung. Damals ist Hanna sofort ins Krankenhaus gekommen, letztlich lag der Zucker von Hanna bei der Einlieferung im Krankenhaus bei 730 mg/dl. Nach wenigen Untersuchungen konnten die Ärzte den Typ-I-Diabetes bei Hanna diagnostizieren. Von da an veränderte sich vieles in Hannas Leben ( ▶ Abb. 8.3).

Lernzielarten am Beispiel von Hanna.

Abb. 8.3

Fragen: Wenden Sie den Patientenedukationsprozess auf das Fallbeispiel an:

-

Welche Herausforderungen haben sich für Hanna mit dieser Diagnose gestellt? Und welche Lernbedürfnisse ergeben sich daraus?

-

Über welches Wissen und welche Fähigkeiten muss Hanna zukünftig verfügen, um mit ihrer Erkrankung in ihrem Alltag gut zurechtzukommen?

-

Wo liegen die Aufgaben und die Möglichkeiten der Patientenedukation?

-

Welche möglichen Hindernisse oder Herausforderungen müssen Sie bedenken?

-

Welche Maßnahmen der Patientenedukation möchten Sie Hanna anbieten?

-

Wie würden Sie die Ergebnisse der Maßnahmen überprüfen?

8.3 Patientenedukation in der Praxis

8.3.1 Die notwendigen Inhalte auswählen

Patienten, Bewohner und Angehörige benötigen Informationen über

-

die Krankheit(en),

-

die Auswirkungen auf tägliche Aktivitäten,

-

Risiken und den Umgang mit Symptomen,

-

Medikamente und mögliche Nebenwirkungen,

-

organisatorische und finanzielle Fragen,

-

weiterführende Literatur und Hilfen,

-

...

8.3.2 Den richtigen Zeitpunkt erkennen

Um im Bereich Patienten- und Familienedukation tätig zu werden bzw. edukative Anteile in die Pflege zu integrieren, sind neben dem Expertenwissen im Bereich der Pflege und der Medizin auch pädagogische und psychologische Kenntnisse wichtig. Durch diese Kenntnisse ist es möglich, z. B. einen geeigneten Zeitpunkt für eine Schulung oder Beratung zu erkennen oder den zu vermittelnden Inhalt anregend und lernfördernd aufzubereiten. In der akuten Krankheitsphase (oft zu Beginn des Klinikaufenthalts) sind die Patienten z. B. vielfach noch nicht bereit, sich einzulassen. In solchen Fällen ist es sinnvoll, das Angebot zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen.

8.3.2.1 Der pädagogisch günstige Moment

Beratungs- oder Schulungsanlässe sind in der Pflege zahlreich. Zum Teil sind sie offensichtlich und klar definiert, z. B. im Rahmen von strukturierten Schulungsprogrammen wie im Diabetesmanagement oder im Case-Management. In anderen Fällen ergeben sich solche Anlässe aber auch spontan in der Interaktion mit dem Patienten, dem Bewohner und/oder den Angehörigen. Das Konzept der Patientenedukation bezeichnet solche Anlässe als den pädagogisch günstigen Moment. Dies sind Momente, in denen die Betroffenen höchst motiviert sind und sich demnach günstige Lernmomente ergeben, z. B. wenn der Patient gezielt nach Informationen fragt oder Fertigkeiten selbst übernehmen möchte. Die Vermittlung von Inhalten ist dann am effektivsten, wenn sie die Wissbegierde sofort befriedigt. Gehen Sie auf den unmittelbaren Informationsbedarf ein. Wenn Sie nur wenig Zeit haben, können Sie weitere Details auch später ergänzen.

Nachteilig ist, dass pädagogisch günstige Momente oft versteckt und „unsichtbar“ sind. Sie werden vielfach von Betroffenen und auch von den Pflegenden nicht unbedingt wahrgenommen. Im Alltag wird sehr häufig mehr beraten und informiert, als den Beteiligten selbst bewusst ist. Demnach werden solche Situationen auch selten kommuniziert und dokumentiert. Machen Sie sich diese Momente für sich, für Patienten, für Bewohner und für Angehörige bewusst, nutzen Sie sie und binden Sie sie in Ihre Maßnahmen der Patientenedukation gezielt ein.

Was und wann sind solche pädagogisch günstigen Momente? Wie erkenne ich sie? Zu diesen pädagogisch günstigen Momenten der Patientenedukation gehören z. B.:

-

Wenn Fragen gestellt werden, z. B.: Wie kann ich mich selbst aus dem Bett mobilisieren, ohne auf Unterstützung angewiesen zu sein?

-

Wenn provokante Aussagen getätigt werden, z. B.: Ich brauche keine Gehhilfe mehr, ich sterbe ja sowieso bald.

-

Wenn Medikamente gegeben werden, z. B.: Was ist das für eine gelbe Tablette?

-

Bei Pflegehandlungen, z. B. Verbandwechsel, Mobilisation aus dem Stuhl. Denken Sie laut: Erläutern Sie die einzelnen Schritte und Begründungen bei einer Pflegehandlung, damit der Patient Ihre Denkprozesse nachvollziehen kann.

-

Bei der Essensbestellung, z. B.: Welche Nahrungsmittel sollte ich eigentlich bei meiner Durchfallerkrankung bevorzugen oder meiden? Diskutieren Sie seine Auswahl und die konkreten möglichen Produkte.

-

Wenn etwas Passendes in der Zeitung oder im TV gezeigt wird, z. B.: Arztserien, Nachrichten, ein Prominenter mit einer ähnlichen Erkrankung.

-

Wenn der Patient die Notwendigkeit zu Veränderungen zum Ausdruck bringt, z. B.: Ich muss Treppensteigen lernen, ich möchte doch wieder nach Hause.

-

Wenn ein Fehler aufgetreten und erkannt worden ist. Dies kann diskutiert werden und als Lernanreiz dienen.

8.3.3 Den Lerntyp erkennen

Menschen lernen unterschiedlich. Manche bevorzugen das praktische Handeln und Begreifen, andere nähern sich Themen eher von der theoretischen Seite, indem Sie lesen und sich Hintergründe erschließen. Nutzen Sie in der Patientenedukation diese unterschiedlichen Möglichkeiten oder kombinieren Sie sie, z. B. indem Sie den Patienten eine Fertigkeit manuell durchführen lassen und zusätzlich eine schriftliche Information geben, die er auch später noch nachlesen kann. Auch die gezielte Ansprache der verschiedenen Sinneskanäle Riechen, Sehen, ören und Fühlen haben sich in der Praxis sehr bewährt, indem sie die Lernvorgänge unterstützt und zu einer langfristigen Erinnerung beiträgt.

Folgende lernpsychologische Prinzipien haben sich im Patientenkontext bewährt:

-

Bei der Vermittlung von Wissen an Bekanntes anknüpfen.

-

Die Aufnahmefähigkeit des Patienten nicht durch ein Überangebot an Informationen überfordern, Pausen machen.

-

Den Patienten aktiv teilnehmen lassen, Fragen zulassen und auf diese eingehen.

-

Viel visualisieren, anschaulich darstellen (durch Poster, Bilder, Modelle, kleine Zeichnungen)

-

Keine Ängste aufkommen lassen (diese behindern das Aufnehmen und Behalten von Inhalten).

-

Falsche Informationen behutsam korrigieren.

-

Gelerntes wiederholen, Wissen bündeln, wichtige Informationen hervorheben.

-

Praktische Übungen einbauen, Strategien des Behaltens nutzen.

-

Die Familie und das soziale Umfeld für eine positive Verstärkung nutzen.

8.3.4 Die Mitarbeit des Patienten gewinnen

Für den Erfolg der geplanten Maßnahmen im Bereich Patienten- und Familienedukation ist die Mitarbeit des Patienten entscheidend. Um eine zufriedenstellende Mitarbeit zu erreichen, ist es wichtig, sich intensiv mit dem Patienten und seiner Situation zu beschäftigen. Appelle oder allgemeine Ratschläge sind wenig hilfreich, v.a. wenn Patienten langfristige Verhaltensänderungen mit vielleicht täglich einschneidenden Maßnahmen umsetzen sollen, z. B. die Einhaltung von speziellen Diäten oder die Einnahme von Medikamenten auch in symptomfreien Phasen. Erinnern Sie sich einmal daran, wie schwer oder wie leicht es Ihnen gefallen ist, z. B. ihre Ernährungsgewohnheiten umzustellen („Dieses Jahr nehme ich ab und werde mehr Sport treiben“).

Compliance Der bisher häufig verwendete Begriff der Compliance (engl. Einhaltung, Erfüllung, Folgsamkeit) für die gewünschte Therapietreue ist eher kritisch zu sehen. Gute Compliance entspricht demnach der konsequenten Befolgung ärztlicher oder pflegerischer Ratschläge. Dies stößt in der Realität vielfach aber an seine Grenzen, weil Ratschläge oder Therapieanforderungen die Lebenswirklichkeit der Betroffenen vielfach ausblenden. Non-Compliance kann verschiedene Ursachen haben, z. B. wurden die zuvor gegebenen Hinweise vergessen, beim Patienten treten unerwartete Schwierigkeiten im Alltag auf, es entstehen zu hohe Kosten oder es mangelt an Zeit.

Adherence Auch der neuere Begriff der Adherence (engl. Beachtung, Einhaltung), der die anfänglich von Pflegenden und Betroffenen geführte Konsensfindung betont, scheint im Kontext der Patientenedukation unzureichend. Eine gelungene Patientenedukation bedeutet immer, dass man sich auf die individuelle Situation des Gegenübers einlässt und dessen Lebenswirklichkeit ausreichend berücksichtigt. „In den Schuhen des anderen gehen“ bedeutet, sich empathisch in den anderen hineinzufühlen und so eine maßgeschneiderte und passende Lösung gemeinsam zu finden.

Folgende Faktoren können neben der Persönlichkeit des Patienten und der therapeutischen Beziehung die Therapiemotivation beeinflussen, indem sie im Sinne einer Art Kosten-Nutzen-Rechnung einander gegenübergestellt werden (Was verliere ich durch die Therapie? Was gewinne ich?):

-

Auswirkungen der Behandlung (Kosten, Schmerzen, Beeinflussung des Alltags, Komplexität, Dauer)

-

Auswirkungen der Erkrankung bzw. veränderten Gesundheitssituation (Kann durch die Therapie – die Einhaltung der Maßgaben – die subjektiv empfundene Lebensqualität entscheidend verbessert werden?)

Manche positiven „Gewinne“ durch eine Verhaltensveränderung stellen sich erst in einer entfernten Zukunft ein, manche sind mit vielen Entbehrungen oder dem Verlassen lieb gewonnener Gewohnheiten verbunden, z. B. im Falle einer angestrebten Gewichtsreduktion. Auch dies sollten Sie in einem Beratungsgespräch thematisieren und gemeinsam nach unterstützenden Möglichkeiten und Zielen suchen. Veränderung ist kein einfaches Geschäft.

8.3.5 Die richtige Methode anwenden

8.3.5.1 Patienteninformation

Informieren ist die häufigste Aktivität der Patienten- und Familienedukation. Pflegende informieren über den OP-Termin, geben ergänzend zur ärztlichen Aufklärung Hinweise über mögliche Nebenwirkungen von Medikamenten oder informieren darüber, welche Selbsthilfegruppe in der Nähe des Wohnorts liegt. Informationen können sich auf kurze, beiläufige Gespräche beziehen, in langen strukturierten Gesprächen vermittelt werden oder finden durch die einfache Weitergabe von Informationsmaterial in Form von Flyern, Broschüren oder Internethinweisen statt.

Gerade wenn es sich um umfangreiche und komplexe Informationen handelt, sollten mündliche Informationen durch schriftliche Materialien wie Broschüren, Flyer oder Checklisten ergänzt werden. Dies kann dazu beitragen, dass wichtige Informationen nicht vergessen werden, nachgelesen werden können und verschiedene Informanten in ähnlicher Art und Weise vorgehen. Für Betroffene ist es ein entscheidendes Qualitätsmerkmal, wenn sie merken, dass sich die Aussagen und Informationen eines Teams nicht gegenseitig widersprechen. Strukturhilfen sollten dabei so formuliert werden, dass sie wesentliche Inhalte benennen, aber trotzdem für das Gespräch individuelle Freiräume lassen. Ein Beispiel für einen Gesprächsleitfaden zur Antibiotikatherapie finden sie im Internet unter: www.patientenedukation.de.

Einsatz von Broschüren

Broschüren eignen sich zur Informationsweitergabe, sie liegen vielerorts aus und es gibt sie zu verschiedenen Themen. Einfache Flyer können selbst hergestellt werden, zahlreiche Broschüren können aber auch über Selbsthilfegruppen, Ministerien, Krankenkassen oder die Industrie häufig auch kostenlos bezogen werden.

Es ist sinnvoll, mehrere Broschüren zum gleichen Thema (z. B. zur Ernährung des älteren Menschen) zu sichten und nach Gefallen bereitzuhalten, da innerhalb der Zielgruppe unterschiedliche Informationsbedürfnisse bestehen ( ▶ Abb. 8.4). Zu berücksichtigen sind hierbei: Bildungshintergrund, Alter, Krankheitsfortschritt, kultureller Hintergrund usw. Jede Broschüre sollte vor ihrem Einsatz auf Relevanz und Aktualität der Informationen, Layout usw. bewertet werden. Zur Bewertung eignet sich die „Wittener Liste“ ( ▶ Tab. 8.2 ), die es ermöglicht, anhand von 10 Kriterien die inhaltliche Nutzerorientierung und Wissensbasierung der Broschüre zu erfassen.

Broschüren.

Abb. 8.4 Sie eignen sich sehr gut zur begleitenden Informationsweitergabe. Wichtige Kriterien einer guten Broschüre sind z. B., dass die individuellen Belange des jeweiligen Patienten berücksichtigt und für dessen Alltag relevant sind.

(Foto: K. Oborny, Thieme)

|

Kriterium |

Beschreibung |

|

Zielgruppe und Ziel? |

Ohne Ziel und Zielgruppe bleibt der Flyer oder die Broschüre beliebig und berücksichtigt nicht die individuellen Belange. Experten brauchen z. B. andere Informationen als Angehörige, Jugendliche müssen anders angesprochen werden als ältere Betroffene. |

|

Alltagsbezug vorhanden? Relevanz der Information? |

Pflege hat die Integration von Krankheiten und veränderten Gesundheitssituationen in das Leben zum Ziel. Vielfach geht es um konkrete Alltagsfragen und nicht um komplexe medizinische Informationen. |

|

positive Bewältigung beabsichtigt? persönliche Ansprache? |

Der Adressat des Flyers oder der Broschüre sollte persönlich angesprochen und gestärkt werden, um ihm persönliche Möglichkeiten aufzuzeigen. |

|

Umfang und Schriftgröße? |

Broschüren sollten in etwa 10 Min. lesbar sein. Bedenken Sie auch die Schriftgröße für ältere Menschen. |

|

Verständlichkeit? |

Texte sollten verständlich sein, d. h. Fachwörter auch in einfacherer Sprache und in Deutsch erklärt sein. Prägnante kurze Sätze haben sich in der Lesbarkeit bewährt. |

|

Layout (Überschriften, Abbildungen, Gliederung …)? |

Eine Broschüre sollte optisch ansprechend wirken und inhaltlich einen roten Faden aufweisen. Abschnitte sollten klar gegliedert sein und den Leser zielgerichtet leiten. Abbildungen und Foto können dazu beitragen, Emotionen zu erzeugen und komplizierte Sachverhalte zu vereinfachen (zur Bewertung von Bildmaterial siehe Kocks u. Zegelin 2014). |

|

aktuelles Wissen (Literaturstützung, Quellen, Datum)? |

Die Inhalte des Flyers oder der Broschüre sollten dem aktuellen Stand des Wissens entsprechen. Es sollten Literaturquellen angegeben sein. |

|

Autorenhinweise, Finanzierung, Abhängigkeit? |

Eine Broschüre der Industrie ist anders zu bewerten als die einer Selbsthilfegruppe. Auch Angaben zum beruflichen Hintergrund des Autors der Broschüre können bei der Einordnung helfen. |

|

weiterführende Hinweise/Adressen? |

Zusätzliche Lesehinweise oder relevante Adressen können die Betroffene weiterleiten. |

|

Vollständigkeit? |

Abschließend sollte beurteilt werden, ob relevante Informationen fehlen. Diese Beurteilung sollte bewusst interdisziplinär angelegt sein, z. B. durch Ernährungsberater oder Ärzte. |

Oft bietet der „Markt“ keine geeigneten Broschüren, v.a. in den Bereichen, wo kein industrielles Interesse besteht. In diesem Fall ist es ratsam, selbst kleine Broschüren zu erstellen. Die „Wittener Liste“ kann helfen, wichtige Aspekte zu berücksichtigen. Eine Broschürenerstellung ist aber eine nicht zu unterschätzende Aufgabe. Binden Sie hierzu in jedem Fall Kollegen, Fachleute und entsprechende Verantwortungsbereiche in ihrer Einrichtung mit ein. Wichtig ist, dass das neu erstellte Informationsmaterial nach der Diskussion im Team innerhalb der Zielgruppe getestet wird (Pretest). So können eventuelle Änderungs- oder Verbesserungsvorschläge eingearbeitet werden, bevor die Broschüre gedruckt wird. Als entscheidendes Kriterium der Broschüre gilt, dass die Informationen für den Alltag des Patienten relevant sein müssen (Segmüller 2016). Beispiele gelungener Broschüren finden Sie auf der Homepage des Netzwerks Patienten- und Familienedukation in der Pflege. Seit dem Jahr 2010 veranstaltet der Verein in unregelmäßigen Abständen einen Broschürenwettbewerb und zeichnet besonders gute Broschüren aus, die Patienten, Bewohnern und Angehörigen hilfreiche Informationen bieten.

Das Internet als Informationsmedium

Das Internet als Informationsmedium hat in vielen Bereichen bereits klassische Medien wie Bücher oder Flyer verdrängt (Wenzel 2013). Neben der Aktualität sind es insbesondere die einfachen, zeitlichen und durch die mobilen Devices mittlerweile auch räumlichen Unabhängigkeiten, die die Attraktivität dieses Mediums ausmachen. Recherchen zu Gesundheit und Krankheit gehören zu den häufigsten Suchanfragen im Internet. Dabei ist das Internet „Segen und Fluch in einem“. So war es noch nie so einfach wie heute, an Informationen heranzukommen, gleichzeitig ist es aber immens schwierig geworden, aus der Fülle der Informationen die relevanten und richtigen zu identifizieren. Auch dieses Informationsmedium ist für die Patientenedukation relevant, Patienten und Angehörige brauchen Unterstützung und Orientierung in ihrer Recherche. So ist es sehr zu empfehlen, immer mal wieder selbst zu relevanten Themen, Krankheiten oder Diagnostiken der Station oder des Wohnbereichs oder des Settings zu recherchieren. Welche Homepages finden Sie? Welche Seiten könnten Sie Patienten und Angehörigen empfehlen? Auch hier sollten die Quellen als Einladung für direkte Gespräche genutzt werden. („Was haben Sie denn zum Thema Diabetes und Schule im Internet gefunden?“)

Evidenzbasierung (EBN, EBM) In Medizin und Pflege wird zunehmend versucht, Patienten und ihren Angehörigen nur wissenschaftlich abgesicherte Erkenntnisse zur Verfügung zu stellen. Diese evidenzbasierte Medizin und Pflege kann aber bisher nur z. T. angeboten werden, da es noch nicht für alle Bereiche/Fragestellungen gesicherte Erkenntnisse gibt. Sie sollten sich bei der Bereitstellung von Informationen, Quellen, Fachartikeln immer um eine Evidenzbasierung bemühen. Internetseiten mit evidenzbasierten Informationen finden Sie im ▶ [514]. Für viele alltagsbezogene Themen stellt sich jedoch nicht die Frage der Evidenz.

8.3.5.2 Schulungen von Patienten und Angehörigen

Die Schulung vermittelt zielorientiert, strukturiert und geplant Fähigkeiten und Fertigkeiten. Am Ende werden diese Fähigkeiten und Fertigkeiten gesichert und überprüft. Auch Schulungen können unterschiedlich umfangreich sein und sich an einen oder mehrere Adressaten richten. Vermittelt werden können bestimmte Handlungen und auch Wissensinhalte oder Einstellungen.

Der Begriff der „Patientenschulung“ ist in der Medizin und der Psychologie schon lange eher als Gruppenschulungsprogramm etabliert, z. B. im Bereich der Diabetikerschulungen. Die Qualität der existierenden Schulungsprogramme ist sehr unterschiedlich und ihre Wirksamkeit vielfach nicht untersucht.

Seit einigen Jahren hat sich das Konzept der Mikroschulung in der Pflege etabliert. In der Pflege sind Hunderte von Themen denkbar, die für eine standardisierte Mikroschulung aufbereitet werden können. Als Inhalte eignen sich Maßnahmen wie die subkutane Injektion, der Umgang mit Dosieraerosolen oder Wissensinhalte wie die glutenfreie Ernährung oder der Umgang mit Übelkeit.

Mikroschulung

Mikroschulungen sind kleine Lerneinheiten für ein oder zwei Adressaten ( ▶ Abb. 8.5). Dabei werden bestimmte Pflegetätigkeiten oder kleine Wissensportionen vermittelt. Die Schulung wird maßgeschneidert gestaltet, je nach Ressourcen und Fragen der zu schulenden Person/en. Die Pflegende bespricht zunächst mit dem Patienten die relevanten Inhalte, demonstriert dann das Vorgehen und schließlich führt der Patient die Handlung selbst durch. Abschließend werden Fragen geklärt, ggf. ein Wissenstest durchgeführt und der Patient gibt eine Rückmeldung zur Schulung (Evaluation).

Mikroschulung.

Abb. 8.5 In einer Mikroschulung werden dem Patienten Pflegemaßnahmen, Techniken oder kleine Wissenseinheiten vermittelt. Hier lernt die Patientin, wie sie den Atemtrainer korrekt anwendet.

(Foto: A. Fischer, Thieme)

Eine Mikroschulung liegt konzeptionell schriftlich ausgearbeitet vor und wird dann an den individuellen Lebensalltag des Patienten angepasst. Die mündliche und praktische Schulung wird durch Karten, Fotos und Merkblätter unterstützt. Mikroschulungen sollten nicht länger als 30 Min. dauern und können beliebig wiederholt werden. Ausgearbeitete Mikroschulungskonzepte finden Sie im Internet unter: www.patientenedukation.de.

8.3.5.3 Beratung

Beratung ist die anspruchsvollste Aktivität im Rahmen der Patientenedukation. Beratung bedeutet, in einen gemeinsamen Findungsprozess einzusteigen. Sie findet damit immer im Dialog statt und ist ergebnisoffen. Nur so kann für den Ratsuchenden eine für ihn maßgeschneiderte und passende Lösung gefunden werden. Das oberste Qualitätsmerkmal einer gelungenen Beratung ist die Zufriedenheit des Ratsuchenden.

Beratung ist ein aktuelles und zukunftsträchtiges Thema: In immer mehr Lebenssituationen wollen und sollen wir heute entscheidungsfähig sein. Für unseren Konsum gibt es die Verbraucherberatung und Schuldenberatung, für unsere Beziehung die Ehe- und Familienberatung. Immer mehr Berufsgruppen beraten: der Optiker, der Psychologe, der Zahnarzt, der Friseur und der Bankangestellte. Beratung ist demnach nichts Exklusives. Jedes Beratungssetting muss aber seine eigenen Spezifitäten und Bedingungen klären und berücksichtigen.

Beraten zu können ist in der Pflege eine sehr wichtige Grundkompetenz. Manche Menschen sind von „Natur aus“ gute Berater, andere müssen es mühsam lernen. In der Pflege wurden bisher immer „große“ Beratungsentwürfe aus der Psychologie und der Pädagogik diskutiert. Ihnen liegen vielfach lange Beratungsprozesse zugrunde, eine Forderung, die für viele Pflegesituationen unrealistisch und unpassend ist.

Das Beratungssetting Pflege hat viele Besonderheiten, weswegen es andere (spezielle) Werkzeuge und Entwürfe braucht. Folgende Dinge sind charakteristisch für das Beratungssetting Pflege und bestimmen so die Anforderungen an die Werkzeuge:

-

Beratung wird in allen Bereichen der Pflege nachgefragt. So weisen Anlässe und Themen für Beratung ein riesiges Spektrum auf: von kleinen Beratungsanfragen bis hin zu komplexen Situationen. Diese Offenheit der Situationen führt bei Pflegenden teilweise zu Unsicherheiten.

-

Beratungssituationen ergeben sich oft ad hoc und vielfach handlungsbegleitend, z. B. während des Verbandwechsels oder der Körperpflege. Diese Niederschwelligkeit zeichnet Pflegesituationen aus. Trotzdem oder gerade deshalb sind diese Beratungsgespräche sehr wertvoll.

-

Die Nähe zu den Patienten und Angehörigen ist charakteristisch für das Setting Pflege. Keine andere Berufsgruppe im Gesundheitswesen weist diese Nähe und diese Kontinuität zum Patienten auf. Das Vertrauen der Patienten und Angehörigen ist bereits vorhanden und muss nicht erst aufgebaut werden. Beruflich Pflegende sind dabei die häufigsten und ersten Ansprechpartner von Patienten und Angehörigen – sie sind unmittelbar präsent, können sich nicht entziehen und müssen reagieren.

-

Pflegenden sehen sich Klienten verschiedener Gruppen und jeden Alters gegenüber.

-

Beratung geschieht oft zersplittert in mehreren Einzelsituationen. Gleiche Themen können mehrere Gesprächspartner haben. Auch einzelne Gespräche können sehr hilfreich und wohltuend sein.

-

Viele Gespräche in der Pflege können nicht in einen länger geplanten Prozess integriert werden, da Klienten z. B. schon nach wenigen Tagen aus der Klinik entlassen werden.

-

Der Stellenwert jeglicher Interaktionsarbeit in der Pflege ist noch sehr gering. Pflegende haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich mit Gesprächen aufhalten und die „richtige Arbeit“ liegen bleibt (Abt-Zegelin 2009b). Interaktionsarbeit wird kaum dokumentiert, es fehlt auch an Fachbegriffen.

-

Die Aus-, Fort- und Weiterbildung in Beratung sind immer noch ungenügend. Es fehlen häufig Beispiele aus der Pflegepraxis. Die Theorie ist besser – was fehlt, ist die Umsetzung.

-

Pflegende können sich kaum selbst Rat und Unterstützung holen, z. B. in Form von Supervision oder kollegialer Beratung.

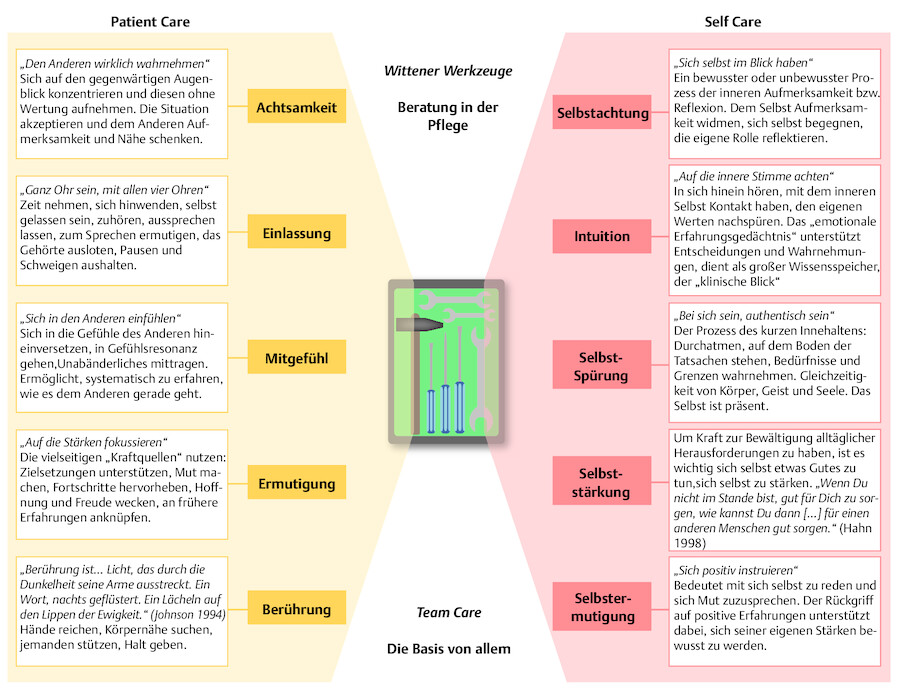

Wittener Werkzeuge

Zum Thema Beratung in Pflegezusammenhängen wird seit dem Jahr 2008 an einem neuen Konzept gearbeitet ( ▶ Abb. 8.6). Der Psychologe Günter G. Bamberger vertritt den Ansatz der lösungsorientierten Beratung (Bamberger 2015) und baut mit einer Arbeitsgruppe aus Absolventen und Mitarbeitern des Departments für Pflegewissenschaft an der Universität Witten/Herdecke (UWH) einen pragmatischen, anwendungsorientierten Beratungsansatz für Pflegende auf. Dieser Ansatz fragt nach dem, was ein Beratungsgespräch zu einem gelungenen Beratungsgespräch werden lässt. Wir nehmen Augenkontakt auf, hören zu, lassen uns auf Fragen und Gefühle des Gegenübers ein, äußern uns sprachlich und zeigen körperliche Reaktionen. Mit den 5 zentralen Beratungsmodalitäten Sehen, Hören, Fühlen, Sprechen und Handeln lassen sich diese Reaktionen zusammenfassen (Bamberger 2016). Wie man diese Modalitäten realisieren kann, und zwar so, dass sich für den Klienten eine hilfreiche Begegnung entwickelt, dies ist die Aufgabe bewusst einzusetzender Werkzeuge (Tools). Die 5 Werkzeuge richten sich hier an den Ratsuchenden (PatientCare). Diese entsprechen im Wesentlichen auch anderen Beratungstheorien, durch den Aspekt „Berührung“ wird aber auch eine pflegerische Grundstrategie aufgegriffen. Neu und ungewöhnlich ist, dass zusätzlich 5 Werkzeuge explizit den Berater selbst in den Blick nehmen (SelfCare).

„Wenn Du nicht im Stande bist, gut für Dich zu sorgen, wie kannst Du dann […] für einen anderen Menschen gut sorgen?“ (Thich Naht Hahn 1998).

Eingebettet ist das Konzept in die Grundorientierungen eines humanistischen Menschenbilds und einer solidarischen Haltung.

Wittener Werkzeuge.

Abb. 8.6 Wittener Werkzeuge – ein Double-Care-Beratungsansatz für die Pflege.

Für Pflegende ist es wichtig, Beratungsbedarfe zu erkennen. Möglichkeiten, Fragestellungen und Ansatzmöglichkeiten gibt es im Pflegekontext viele. Sollte sich die Möglichkeit ergeben, aber der Zeitpunkt ungünstig sein, gehen Sie kurz auf die Fragestellung ein und vereinbaren Sie einen besseren (späteren) Zeitpunkt für ein weiteres Gespräch (siehe pädagogisch günstiger Moment). Wichtig ist, dass Pflegende auch im Kontext von Beratungsaktivitäten ihre Grenzen kennen und ziehen können. Nicht immer ist Zeit für ein ausführliches Beratungsgespräch gegeben, aber Zeit für ein aufmunterndes oder trostspendendes Wort bleibt immer. Auch über andere ergänzende Unterstützungs- und Beratungsquellen sollte nachgedacht werden. Ebenso wichtig ist es, im Sinne der eigenen Entlastung kollegiale Beratung zu suchen (Kocks et al. 2012, Tietze 2010). Diese Team Care ist sehr wichtig, da Pflegende in der Regel in Teams arbeiten und ein gutes Team Rückhalt und Entlastung geben kann. Edukative Maßnahmen können stations- oder wohnbereichsweit umgesetzt werden.

Fallbeispiel

Schon am nächsten Tag nach Hannas unerwartetem Krankenhauseintritt hatten Hanna und ihre Mutter ein kurzes Gespräch mit einer Pflegenden auf Station. Sie hat ihnen Hoffnung gemacht und davon erzählt, welche Möglichkeiten für ein gelungenes Leben mit Diabetes auch für Kinder und Jugendliche gegeben sind. Hanna war froh, dass die Pflegende ehrlich war. Nicht alles würde einfach werden, und damit Hanna wieder Kontrolle über ihre Situation gewinnen könne, würde sie einiges lernen müssen. Aber die Pflegenden würden ihr dabei helfen.

In den folgenden Tagen hatte Hanna neben der Diagnostik einige weitere Termine. Bei einem Termin im Patientenedukationszentrum des Krankenhauses haben sie und ihre Mutter gemeinsam mit einer Pflegenden nach Informationen über die Erkrankung gesucht. Sowohl in Büchern als auch im Internet wurden sie zum juvenilen Diabetes fündig. Auch wenn sie selbst als Betroffene schon viel über Diabetes wusste, war ihre Mutter froh, dass ihnen jemand bei der Suche nach geeigneten Informationen geholfen hatte. Sie hatte zu Hause schon allein im Internet recherchiert, dieses Vorgehen aber schnell enttäuscht aufgegeben. Zu viele Informationen hat sie gefunden, die sie in der Qualität nicht bewerten konnte. Auf Station haben die Pflegenden Hanna in mehreren kleinen Schulungseinheiten die Technik des Blutzuckermessens und des Insulinspritzens beigebracht. Anfänglich hatte sie gedacht, sie würde das nie schaffen, zumal sie so Angst vor Spritzen hatte. Aber mit etwas Mut und mit dem Ziel, wieder selbstständig sein zu wollen, hat sie es geschafft. Am letzten Tag haben ihr die Pflegenden auch noch einen Informationsflyer zum Thema Diabetes mitgegeben. So hat sie auch noch einige Informationen für zu Hause und auch die Adresse der Diabetesselbsthilfegruppe vor Ort. Wenn Sie wieder in die Schule geht, möchte Sie den Zettel auch ihren Lehrern geben, damit sie über ihre veränderte Gesundheitssituation Bescheid wissen.

8.4 Qualitätskriterien in der Patientenedukation

Die Einführung von Qualitätskriterien für die Patientenedukation steht noch am Anfang. In vielen Fällen wird auf die Anforderungen evidenzbasierter Informationen oder Handlungen zurückgegriffen, um eine wissenschaftlich fundierte Patientenedukation zu gewährleisten. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang z. B. das international bekannte Discern-Verfahren, das die Beurteilung schriftlicher (medizinischer) Patienteninformationen für den Arzt ermöglicht (www.discern.de).

Das Netzwerk Patientenedukation e. V. hat dieses Instrument mit der „Wittener Liste“ zur Beurteilung pflegebezogene Texte, Filme oder Bilder angepasst (s. ▶ Tab. 8.2 ). Darüber hinaus ist im Kontext von Beratung, Schulung und Information natürlich auch eine gute fachliche Qualifikation der Beschäftigten ein entscheidendes Qualitätskriterium. Neben der eigenen Fachkompetenz sind hier das Wissen um eigene Grenzen und die gezielte Zusammenarbeit mit weiteren Experten zu nennen. Patientenedukation findet in diesem Sinne nie allein statt, sondern integriert sich mit unterschiedlichen Professionen immer in ein therapeutisches Team.

8.5 Lern- und Leseservice

8.5.1 Literatur

[514] Abt-Zegelin A. Patienten- und Familieneduaktion in der Pflege. Pflege & Gesellschaft. Frankfurt: Mabuse; 2013: 103–115

[515] Abt-Zegelin A. Patienteninformationszentren als pflegerisches Handlungsfeld. Hannover: Schlütersche; 2007

[516] Abt-Zegelin A. Auf den Alltag vorbereiten – Informieren als Aufgabe der Pflege. CNE-Fortbildung 2009a; 3: 6–9

[517] Abt-Zegelin A. Gespräche sind Pflegehandlungen. Die Schwester/Der Pfleger 2009b; 48 (8): 322–325

[518] Abt-Zegelin, A. Informieren als Aufgabe der Pflege: Auf den Alltag vorbereiten. CNE-Fortbildung 2009; 03 (03), 6–9

[519] Abt-Zegelin A, Adler A. Edukative Unterstützung der Patienten im Krankenhaus. Die Schwester/Der Pfleger 2007; 12: 1074–1077

[520] Abt-Zegelin A, Tolsdorf M. Alltag – ein unterschätztes Konzept der Pflege. NOVA 2008; 38 (12): 8–10

[521] Abt-Zegelin A,Kocks A. Bewertungskriterien für Patientenfilme 2014. Padua 9 (4), 388–392

[522] Antonovsky A. Salutogenese: zur Entmystifizierung der Gesundheit. Dt. erw. Hrsg. von Alexa Franke. Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie Tübingen. Tübingen: Dgvt; 1997

[523] Bamberger GG. Lösungsorientierte Beratung, 5. Aufl. Beltz: PVU; 2015

[524] Bamberger GG. Wittener Werkzeuge: Pflege durch Kommunikation. Eine Einladung an Pflegende. In: Jurkowitsch R E, Schröder G (Hg.). Edukation und Kommunikation im Gesundheitswesen. Wien: facultas Universitätsverlag; 2016

[525] Buresh B, Gordon S. Der Pflege eine Stimme geben. Bern: Huber Verlag; 2006

[526] Corbin JM, Strauss AL. Weiterleben lernen: Verlauf und Bewältigung chronischer Krankheit, 3. Aufl. Bern: Huber Verlag; 1988

[527] Henderson V. Grundregeln der Krankenpflege. Genf: Weltbund der Krankenschwestern und Krankenpfleger (ICN); 1977

[528] Kickbusch I. Gesundheitskompetenz. Public Health News 2006; 03 (10)

[529] Kickbusch I, Maag D. Health Literacy. In: Heggenhougen K, Stella Q, Eds. Encyclopedia of Public Health, Vol 3. San Diego: Academic Press; 2008: 204–211

[530] Koch-Straube U. Beratung in der Pflege, 2. Aufl. Bern: Hans Huber; 2008

[531] Kocks A. Im Dialog – Patientenedukation für Hebammen. Deutsche Hebammen Zeitschrift 2009; 07: 9–12

[532] Kocks A, Segmüller T, Zegelin A. Kollegiale Beratung in der Pflege. Ein praktischer Leitfaden zur Einführung und Implementierung. Sektion BIS, Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft; 2012. Im Internet: http://www.dg-pflegewissenschaft.de/2011DGP/wp-content/uploads/2011/09/2012–11–26-Leitfaden-DGP-A4-es-FINAL-gute-Aufl%C3%B6sung.pdf; Stand: 15.12.2016

[533] Kocks A, Abt-Zegelin A. Bildmaterial für pflegebezogene Patienten- und Familienedukation: Hinweise und Tipps zur Selbstgestaltung von Broschüren bzw. deren Bewertung. PADUA 2014; 8(5): 317–321

[534] London F. Informieren, Schulen, Beraten: Praxishandbuch zur Patientenedukation, 2. Aufl. Bern: Huber Verlag; 2010

[535] Orem D. Strukturkonzepte der Pflegepraxis. Wiesbaden: Ullstein/Mosby; 1997

[536] Segmüller T. Beraten, Informieren und Schulen in der Pflege – Rückblick auf 20 Jahre Entwicklung. Mabuse-Verlag; 2015

[537] Segmüller T. Einsatz und Entwicklung von Broschüren im Rahmen der Patientenedukation, In: Jurkowitsch, R E, Schröder G (Hg.). Edukation und Kommunikation im Gesundheitswesen. Wien: facultas Universitätsverlag; 2016

[538] Tietze KO. Kollegiale Beratung – Merkmale, Grundlagen und Wirkungen. Wirkprozesse und personenbezogene Wirkungen von kollegialer Beratung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften; 2010

[539] Tolsdorf M. Mit Broschüren gezielt informieren. CNE-Fortbildung 2010; 02: 7–9

[540] Wenzel, J.: Wandel der Beratung durch Neue Medien. Göttingen: V & R unipress 2013

8.5.2 Internetadressen

[541] http://www.patientenedukation.de Stand: 15.12.2016

[542] http://www.bzga.de Stand: 15.12.2016

8.5.2.1 Internetseiten zu evidenzbasierten Informationen

[543] https://www.gesundheitsinformation.de/ Stand: 15.12.2016

[544] http://www.ebm-netzwerk.de Stand: 15.12.2016

[545] http://www.cochrane.de Stand: 15.12.2016

[546] http://www.aezq.de Stand: 15.12.2016

[547] http://www.test.de Stand: 15.12.2016

[548] http://www.awmf.org Stand: 15.12.2016