7 Gesundheit und Krankheit – Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention

7.1 Bedeutung von Gesundheit und Krankheit

Gesundheit als Begriff, Gesundheit als ein wertvolles Gut, Gesundheit als eine Befindlichkeit – was ist Gesundheit?

Gesundheit spielt im Lebensalltag eine herausragende, wenn auch interessanterweise oftmals nicht beachtete Rolle. Die elementare Bedeutung der Gesundheit tritt vielmehr erst in jenen Momenten zutage, in denen sich ein Mensch gerade nicht mehr als gesund erlebt und sich somit krank fühlt.

Was ist jedoch Gesundheit oder Krankheit? Wie äußert sich Gesundheit bzw. Krankheit? Handelt es sich hierbei um 2 einander bedingende oder einander ausschließende Zustände? Wie lässt sich Gesundheit oder Krankheit definieren?

7.1.1 Begriffsbestimmungen

Will man sich den Begriffen Gesundheit und Krankheit in ihrer Bedeutung nähern, ist schnell festzustellen, dass es keine allgemeingültige Erklärung für die Bedeutung von Gesundheit und Krankheit geben kann. Dies liegt darin begründet, dass jeder Mensch eine ganz individuelle Sichtweise auf Gesundheit und Krankheit hat. So fühlt sich z. B. der eine Mensch in einer Situation mit (objektiv) gleichen Gegebenheiten eher gesund, der andere Mensch fühlt sich eher krank.

Auch bei den Versuchen der Wissenschaft, ▶ Gesundheit und Krankheit zu erklären, ist festzustellen, dass meist nur die Perspektive und die Erklärungsansätze der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin Berücksichtigung finden. Hier zu nennen sind insbesondere die disziplingebundenen Sichtweisen der Medizin, der Psychologie und Soziologie.

7.1.2 Definitionen

7.1.2.1 Biomedizinischer Ansatz

Die im Vorangegangenen angedeuteten Gewichtungen und Akzentuierungen finden sich auch in den gängigen Fachlexika bei dem Versuch, Gesundheit und Krankheit zu definieren. So werden im medizinischen Wörterbuch Pschyrembel (2011) Gesundheit und Krankheit folgendermaßen definiert:

Definition

Gesundheit ist „das subjektive Empfinden des Fehlens körperlicher, geistiger und seelischer Störungen oder Veränderungen beziehungsweise ein Zustand, in dem Erkrankungen und pathologische Vorgänge nicht nachgewiesen werden können.“ (Pschyrembel 2011)

Krankheit ist eine „Störung der Lebensvorgänge in Organen oder im gesamten Organismus mit der Folge subjektiv empfundener bzw. objektiv feststellbarer körperlicher, geistiger bzw. seelischer Veränderungen.“ (Pschyrembel 2011)

Bei diesen Definitionen wird Gesundheit tendenziell als ein Zustand des Freiseins von Krankheit beschrieben. Der Definition von Krankheit liegt der Akzentuierung nach ein biomedizinisches Krankheitsmodell zugrunde, das „sich unter dem Einfluss naturwissenschaftlichen Denkens befindet“ (Hurrelmann 2006). Es werden also auch hier die disziplinär gebundenen Denkweisen deutlich.

7.1.2.2 Soziologischer Ansatz

Ein weiteres Beispiel hierfür bildet die eher entgegengesetzte Richtung der rollen- bzw. systemtheoretischen Ansätze aus der Soziologie. So stellen sich die Definitionen von Gesundheit und Krankheit Parsons (1981) wie folgt dar:

Definition

Gesundheit ist ein „Zustand der optimalen Fähigkeit zur wirksamen Erfüllung von für wertvoll gehaltenen gesellschaftlichen Aufgaben“ (Parsons in Hurrelmann 2006).

Krankheit ist „die Abwesenheit von Gesundheit, also die Unfähigkeit der gesellschaftlichen Rollenerfüllung“ (Hurrelmann 2006).

Die beiden Beispiele möglicher Definitionen von Gesundheit und Krankheit verdeutlichen sehr stark die Prägung der jeweils zugrunde liegenden disziplinären Orientierung. Sie spiegeln 2 entgegengesetzte wissenschaftliche Zugangsweisen wider. Im biomedizinischen Sinne ist der Bezugspunkt das normale Funktionieren des Körpers, in soziologischer Betrachtungsweise das normale Funktionieren der Gesellschaft (Hurrelmann 2006).

7.1.2.3 Definition der WHO

Der Versuch, Gesundheit mehrdimensional zu bestimmen (also die verschiedenen Sichtweisen in einer Definition zusammenzuführen), wurde nach dem Zweiten Weltkrieg interessanterweise nicht durch Impulse aus der Wissenschaft, sondern durch die Vorgabe der Weltgesundheitsorganisation (WHO), einer Unterorganisation der Vereinten Nationen (UN), unternommen. In der Gründungsakte der WHO von 1946 findet sich die folgende Definition:

Definition

„Gesundheit ist der Zustand des völligen körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen.“ (WHO 1946)

Mit dieser Definition der Weltgesundheitsorganisation wurde Gesundheit zum ersten Mal in einem gesundheitspolitischen Dokument als eine positive, inhaltlich bestimmbare Größe definiert. Zudem wurde über die Definition ein unübersehbares Zeichen gesetzt, Gesundheit und Krankheit interdisziplinär, mehrperspektivisch und multidimensional zu verstehen. Die Definition führte trotz oder gerade aufgrund berechtigter Kritik z. B. hinsichtlich ihrer utopischen Absolutheit einer Zielvorstellung des „völligen Wohlbefindens“ zu einer insgesamt sehr konstruktiven und sich bis heute weiterentwickelnden Diskussion.

7.1.3 Einflussfaktoren

Versucht man Gesundheit, wie in der Definition der WHO von 1946 geschehen, mehrdimensional zu betrachten, müssen diese Dimensionen bei der Frage „Was nimmt Einfluss auf den Gesundheits- oder Krankheitszustand eines Menschen?“ berücksichtigt werden. Diese Betrachtungsweise erfordert es, dass man die unterschiedlichen Einflüsse aller Dimensionen und ihre Wechselwirkungen untereinander in Augenschein nehmen muss. Konkret lassen sich die folgenden Einflussfaktoren benennen ( ▶ Abb. 7.1):

-

genetische und biologische Faktoren (z. B. Veranlagung – nicht beeinflussbar)

-

Faktoren der Psyche und Persönlichkeitsstruktur (z. B. Einstellung zum Leben, Umgang mit besonderen Lebensereignissen, Stressverarbeitung)

-

Faktoren des Lebensstils und die resultierenden Verhaltensweisen (z. B. genussgeprägter Lebensstil, Rauchen als Verhaltensweise – direkt beeinflussbar)

-

Faktoren des sozialen Umfelds (z. B. Familienstruktur, Freunde)

-

Faktoren der ökonomischen, kulturellen und physischen Umwelt (z. B. Lebensstandard, Einbindung in die Arbeitswelt, Bildung, Schichtzugehörigkeit, Wohnort)

-

Zugang zu Einrichtungen und Diensten, Umfang und Qualität der Gesundheitsdienste (z. B. Erreichbarkeit von medizinischen Einrichtungen, Versicherungsstatus; vgl. auch Naidoo et al. 2003)

Gesundheit und Krankheit werden von vielschichtigen Faktoren beeinflusst.

Abb. 7.1 Hierzu müssen u. a. biologische, psychische, soziale, aber auch ökonomische und kulturelle Einflüsse berücksichtigt werden.

(Foto: K. Oborny, Thieme)

Das folgende Beispiel verdeutlicht einige der verschiedenen Einflussbereiche.

Fallbeispiel

Frau Ingeborg Müller ist 63 Jahre alt und lebt in einer Hochhaussiedlung am Rande der Stadt (kulturelle, physische Umwelt). Seit dem Tod ihres Mannes vor einem Jahr lebt sie sehr zurückgezogen und sieht wenig Sinn im eigenen Leben (Umgang mit besonderen Lebensereignissen). Da sie nur wenig Geld zur Verfügung hat (ökonomische Umwelt), kann sie ihre wenigen Verwandten in der Ferne (Familienstruktur) nie besuchen, was das Gefühl der Einsamkeit zusätzlich verstärkt.

Bisher hat Frau Müller immer viel Wert auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung gelegt (Lebensstil, Verhaltensweisen). Daher verfügt sie auch insgesamt über eine gute körperliche Konstitution. Dennoch entwickelt sie nun einen Diabetes mellitus (genetische biologische Faktoren), der erst diagnostiziert wird, als sie aufgrund von Wundheilungsstörungen am rechten Fuß ihren Hausarzt aufsucht. Diesen Arztbesuch macht sie allerdings erst sehr spät, da für sie der Weg dorthin, aufgrund der Entfernung und der schlechten Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel (Zugang zu Einrichtungen), sehr beschwerlich ist. Die Folge: Die Wundheilungsstörung ist inzwischen so ausgeprägt, dass sie operativ versorgt werden muss. Frau Müller wird stationär aufgenommen und im Rahmen der OP wird eine Teilamputation des rechten Fußes durchgeführt.

Nach der Operation gestaltet sich die Entlassung von Frau Müller schwierig. Sie ist noch in ihrer Mobilität eingeschränkt und befindet sich in einer schlechten psychischen Verfassung, da sie nicht weiß, wie sie die täglichen Anforderungen allein bewältigen soll. Insbesondere mit der Messung der Blutzuckerwerte und der Insulingabe fühlt sich Frau Müller überfordert. Auch die Mobilitätseinschränkung macht ihr große Sorgen. Die Umstellung auf die diätetische Diabeteskost fällt ihr allerdings nicht schwer, da sie ja bisher auch auf ihre Ernährung geachtet hat. Dies wirkt sich positiv auf die Wundheilung aus. Für die Versorgung zu Hause wird ein ambulanter Pflegedienst eingeschaltet.

Merke

Es gibt viele Faktoren, die Einfluss auf Gesundheit und Krankheit nehmen. Sie können den Gesundheitszustand und ebenso den Verlauf eines Genesungsprozess beeinflussen. Daher müssen sie bei der Betrachtung von Gesundheit und Krankheit berücksichtigt werden.

7.1.3.1 Einflussfaktor Stress

Da Stress als ein zentraler Einflussfaktor auf den Gesundheits- bzw. Krankheitszustand eines Menschen gesehen werden kann und der Begriff in unterschiedlichen Gesundheits- und Krankheitsmodellen eine Rolle spielt, wird an dieser Stelle der Begriff näher erläutert und zentrale theoretische Betrachtungsweisen beleuchtet.

Das Wort „Stress“ geht auf das lateinische „stringere“ zurück und bedeutet „eng ziehen“ oder „zusammenziehen“. Dem Verständnis von Stress als Einflussfaktor auf Gesundheit liegt die Vorstellung zugrunde, dass Druck und Anforderungen im alltäglichen Leben bestehen, die in einer ungünstigen Ausprägung zu einer – im weitesten Sinne – Schwächung des Systems „Mensch“ führen können.

Grundsätzlich kann (nach Hans Seyle 1956) zwischen „positivem“ und „negativem“ Stress unterschieden werden:

-

Eu-Stress wird als Herausforderung verstanden, motiviert, regt an, führt zu Handlung.

-

Dis-Stress ruft Angst, Verunsicherung hervor, führt zu Ausweichen, Flucht, Blockierung (Franke 2016, S.109).

Darüber hinaus können 3 große Gruppen von Stressdefinitionen unterschieden werden:

-

Stress als Reaktion auf eine Situation oder ein Ereignis

-

Stress als auslösende Situation für emotionale Reaktionen

-

Stress im Sinne eines Prozesses der Interaktion und Verarbeitung

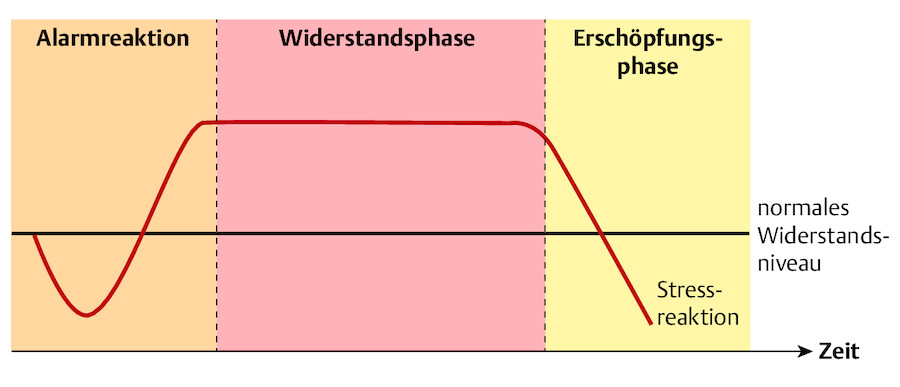

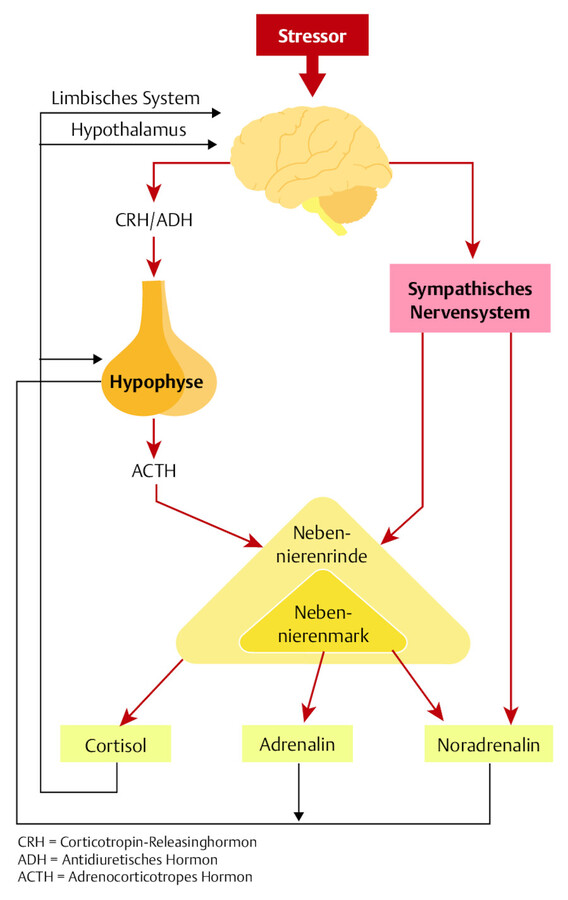

Stress als Reaktion

Nach diesem Verständnis (nach Seyle 1956) geht man davon aus, dass es bei Stress im Körper des Menschen zu einem koordinierten physiologischen Antwortmuster auf Stressoren kommt, die aus den 3 Phasen Alarmreaktion, Widerstandsphase und Erschöpfung besteht ( ▶ Abb. 7.2).

Stress als Reaktion.

Abb. 7.2

Ein Stressor löst eine Alarmreaktion – Alarmphase – aus, die zu einer Anpassungs- bzw. Veränderungsreaktion des Körpers (insbesondere endokrinologischer Körperfunktionen, ▶ Abb. 7.3) führt, die wiederum eine erhöhte Widerstandskraft gegenüber dem Stressor – Widerstands- bzw. Resistenzphase – herstellen soll. Der Körper ist allerdings nicht unbegrenzt belastbar und anpassungsfähig. Hält der Stress über einen längeren Zeitraum an, kommt es zur Erschöpfung – Erschöpfungsphase – und zum Zusammenbruch von Widerstand und Anpassung. Es kann in dieser Phase zu körperlichen Ausfallerscheinungen kommen (vgl. Franke 2015).

Körperliche Stressreaktion.

Abb. 7.3

(Abb. nach: Franke A. Modelle von Gesundheit und Krankheit. 3. Auflage, Hogrefe AG 2016)

Stress als Auslöser

Dieser Bereich der Stressforschung betrachtet weniger die Stressreaktion, sondern fokussiert die Stress auslösende Situation („Stressor“). Zwei Ansätze zur Betrachtung von möglichen Stressoren ist zum einen die Erforschung von „kritischen Lebensereignissen“ (Life-Event-Forschung) und zum anderen der Ansatz von einer Persönlichkeits- bzw. Verhaltenstheorie her.

Life-Event-Forschung „Kritische Lebensereignisse“ können große Lebensveränderungen sein, die eine Anpassungsleistung im Leben eines Menschen nach sich ziehen und die je nach Ausmaß der gelungenen Anpassung die Gesundheit und Krankheit eines Menschen beeinflussen. Solche Lebensereignisse sind z.B. der Tod des Ehepartners, Umzug, Geburt eines Kindes, Kündigung oder neuer Job, Heirat, Scheidung, Konkurs oder Lottogewinn. Da diese Ereignisse nicht einfach „abgehakt“ werden können, lösen sie eine emotionale Erregung aus, die im weiteren Verlauf zu Veränderungen der physiologischen Prozesse führen und damit auch den Gesundheits- bzw. Krankheitszustand beeinflussen kann.

Persönlichkeits- und verhaltenstheoretische Ansätze Hierbei geht man von der Annahme aus, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale oder Verhaltensweisen den Umgang mit Stress beeinflussen und damit Einfluss auf den Gesundheitszustand bzw. Krankheitszustand eines Menschen haben. So zeigen z.B. Untersuchungen von Personen mit Herzerkrankungen bzw. Herzinfarkt, dass sich diese oftmals durch einen gesteigerten Ehrgeiz, permanente Ungeduld, ständige Kampfbereitschaft, verbissenes Arbeitsverhalten – ein Leben auf der Überholspur, das sog. „Typ-A-Verhalten“ auszeichnen (vgl. Franke 2015).

Stress als Interaktion

Dem Verständnis von Stress als Interaktion geht die Grundannahme des Psychologen Lazarus voraus, der bereits in den 1950er/1960er-Jahren davon überzeugt war, dass Menschen nicht in gleicher Weise auf einen Stressor reagieren, sondern dass der gleiche Stressor in der gleichen Situation von verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich verarbeitet wird. Wie schwer einen Menschen etwas belastet, hängt davon ab, wie schwer er die Belastung empfindet und welche Ressourcen ihm zur Bewältigung zur Verfügung stehen. Lazarus definiert Stress als eine bestimmte Art von Beziehung zwischen einer Person und einer belastenden Umwelt. Er konzentriert sich bei seiner Beschreibung des Modells der Stressverarbeitung auf die Phänomene: Stress, Appraisal (kognitive Bewertung) und Coping (Bewältigung). Um die gegenseitigen Beeinflussungen von Stressoren und Reaktionen zu kennzeichnen, wird das Modell zur Stressverarbeitung als transaktional bezeichnet ( ▶ Abb. 7.4).

Transaktionales Stressmodell nach Lazarus (mod.).

Abb. 7.4

In der ersten Phase des transaktionalen Modells zur Stressverarbeitung kommt es zu einer Auseinandersetzung mit dem Stressor (primary Appraisal) und der Frage, ob das Wohlergehen beeinträchtigt werden kann. „Ist der Reiz für mich günstig, ungünstig (stresshaft) oder irrelevant?“ Wird der Stimulus als stresshaft erlebt, wird des Weiteren eingeschätzt, ob ein Schaden oder Verlust bereits eingetreten ist, ob eine Beeinträchtigung droht oder ob es sich um eine positive Herausforderung (Challenge) handelt.

In der 2. Phase der Bewertung (secondary Appraisal) kommt es zur Abschätzung, welche Ressourcen zur Bewältigung (Coping) zur Verfügung stehen. Das Coping wird in 2 verschiedene Arten unterschieden:

-

das problembezogene, instrumentelle Coping (Einholen von Informationen, Einholen sozialer Unterstützung, problemorientiertes Handeln) und

-

das emotionsbezogene Coping (sich innerlich distanzieren, Gefühle ausdrücken, kognitive Auseinandersetzung und Umstrukturierung „wer weiß, wofür es gut war“).

Lazarus hat mit dem Modell die vorher bekannten Modelle um die Dimension des Copings erweitert und auf die gegenseitige – transaktionale – Beziehung der Stressoren und der Bewältigung aufmerksam gemacht.

7.1.4 Bedeutung von Gesundheit und Krankheit im höheren Lebensalter

Gesundheit ist eine zentrale Ressource im höheren Lebensalter. Wie sich der individuelle Alterungsprozess gestaltet, hängt stark von den verschiedenen ▶ Einflussfaktoren auf die Gesundheit ab. Hervorzuheben ist an dieser Stelle auch der direkte Zusammenhang zwischen Bildung und Gesundheit im Alter. Denn es konnte tatsächlich festgestellt werden, dass Menschen mit höherer Bildung nicht nur länger leben, sie können auch mehr Lebensjahre in guter Gesundheit verbringen (vgl. Müllegger 2015).

Um sich der Bedeutung von Gesundheit und Krankheit im Alter nähern zu können, ist es wichtig, Menschen im höheren Lebensalter nicht nur in ihrer Verletzlichkeit und im Hinblick auf mögliche Einschränkungen zu betrachten, sondern gleichermaßen auch ihre individuellen Potenziale und Ressourcen einzubeziehen. Die zunehmende Anzahl von – häufig chronischen – Erkrankungen, verbunden mit kurzfristigen oder auch bleibenden Einschränkungen der Selbstständigkeit, eine erhöhte körperliche Erschöpfung und Ermüdbarkeit sowie häufiger werdende Phasen reduzierter kognitiver Leistungsfähigkeit sind die Ursachen für die zunehmende körperliche, kognitive und nicht selten auch emotionale Verletzlichkeit älterer Menschen (Kruse et al. 2015). Psychologische Analysen des hohen Lebensalters machen allerdings besondere geistige und seelische Qualitäten dieser Lebensphase deutlich. Nach Kruse und Schmitt (2015) sind Potenziale in diesem Sinne:

-

Introversion (vertiefte Auseinandersetzung mit sich selbst)

-

Offenheit (Empfänglichkeit für neue Eindrücke, Erlebnisse und Erkenntnisse aus dem intensiven Blick auf sich selbst und die umgebende Welt)

-

Generativität (Überzeugung, in der Generationenfolge Verantwortung zu übernehmen)

Nach diesem Verständnis darf die gesundheitliche und pflegerische Versorgung von Menschen im höheren Alter nicht nur unter dem Aspekt der Vermeidung, Linderung und Kompensation von Erkrankungen gesehen werden, sondern es müssen auch in besonderer Weise die individuelle Erhaltung und Stärkung körperlicher, psychischer und sozialer Ressourcen sowie die Verwirklichung von Entwicklungspotenzialen berücksichtigt werden (Kruse et al. 2015).

7.2 Wissenschaftliche Ansätze zur Erklärung von Gesundheit und Krankheit

Wie beschrieben betrachtet die Wissenschaft Gesundheit und Krankheit zumeist disziplingebunden aus der jeweiligen Perspektive der eigenen Profession und blendet die Sichtweisen der anderen Professionen überwiegend aus. Zurzeit ist allerdings zu beobachten, dass vermehrt Modelle diskutiert werden, in denen die verschiedenen Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit Berücksichtigung finden. Demzufolge lassen sich die wissenschaftlichen Erklärungsansätze von Gesundheit und Krankheit unterscheiden in:

-

eindimensionale, disziplingebundene Ansätze

-

mehrdimensionale, interdisziplinäre Ansätze

Des Weiteren lassen sich die wissenschaftlichen Herangehensweisen nach ihren Schwerpunkten und ihrer Fragestellung unterscheiden.

7.2.1 Forschungsrichtungen

Bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit spielt der Ausgangspunkt der Forschung eine herausragende Rolle. Er bestimmt die Forschungsrichtung. Es lassen sich hinsichtlich ihres Ausgangspunktes 2 Forschungsrichtungen identifizieren.

Pathogenetische Forschungsrichtung Bei der pathogenetischen Forschungsrichtung bildet der Begriff „Krankheit“ den Ausgangspunkt. Mittelpunkt bildet hier die Forschung nach den Ursachen von Krankheit, also die Krankheitsentstehung.

Salutogenetische Forschungsrichtung Bei der salutogenetischen Forschungsrichtung bildet der Begriff „Gesundheit“ den Ausgangspunkt. Im Mittelpunkt steht hierbei die Erforschung der Ursachen von Gesundheit und deren Erhaltung, also die Gesundheitsentstehung.

7.2.2 Fragestellung

Die unterschiedlichen wissenschaftlichen Sichtweisen auf Gesundheit und Krankheit beinhalten spezifische Fragestellungen, die dann mit den Erklärungsansätzen der jeweiligen Wissenschaftsdisziplinen bearbeitet werden, zumeist disziplingebunden, selten interdisziplinär. Die verschiedenen Erklärungsansätze der Wissenschaftsdisziplinen werden gemäß den zugrunde liegenden Modellen gebildet. Die 3 klassischen disziplingebundenen (eindimensionalen) Erklärungsmodelle von Gesundheit und Krankheit sind

-

das biomedizinische Modell,

-

das psychologische Modell und

-

das soziologische Erklärungsmodell.

7.2.3 Disziplingebundene Erklärungsmodelle

Die nun folgenden klassischen Erklärungsmodelle der Medizin, der Psychologie und der Soziologie sind hinsichtlich ihrer Forschungsrichtung alle pathogenetisch ausgerichtet.

7.2.3.1 Biomedizinisches Modell

Definition

Das klassische biomedizinische Erklärungsmodell stellt ausschließlich die physiologischen bzw. biochemischen Aspekte ins Zentrum der Betrachtung. Krankheit wird als Fehlfunktion bestimmter Körperteile und Körperfunktionen verstanden. Daher die Bezeichnung biomedizinisches Modell.

Gesundheit lässt sich im Sinne dieses Modells nur implizit ableiten; sie ist demgemäß das Funktionieren aller Organe und biochemischer Prozesse im Organismus – „Gesundheit als Schweigen der Organe“.

Das Modell stützt sich in seiner pathogenetischen Ausrichtung auf rein wissenschaftlich gesichertes Wissen. „Wissenschaftlich gesichert“ meint in diesem Zusammenhang die körperlichen Faktoren, die beobachtet, gemessen und klassifiziert werden können. Hierbei sind 2 grundsätzliche Bereiche zu unterscheiden:

-

Beobachtbare körperliche Symptome: Dies können z. B. Schmerzen oder Hautveränderungen sein, die in der Kombination von weiteren Symptomen den Hinweis auf eine bestimmte Diagnose liefern können.

-

Vergleichbare Messwerte: Damit sind Werte gemeint, die mittels diagnostischer Verfahren objektiv erhoben werden können. Es findet dann ein Vergleich zwischen den physiologischen Normwerten und den erhobenen Werten statt. Die Zustände von Gesundheit oder Krankheit können so eindeutig anhand von Normwerten und Normabweichungen unterschieden werden.

Bisher wird dieses Modell von fast allen Gesundheitsberufen im Verlauf ihrer Ausbildung übernommen und in die Ausübung ihrer Tätigkeit integriert. Diese Sicht auf Gesundheit und Krankheit hat daher großen Einfluss und wird auch außerhalb der Gesundheitsberufe in unterschiedlichen Lebenszusammenhängen angewandt (Naidoo et al. 2003). So wird das biomedizinische Verständnis von Gesundheit und Krankheit z. B. in weiten Teilen über die Medien (Berichte, Serien) transportiert und in die Gesellschaft integriert.

7.2.3.2 Psychologisches Modell

Definition

Im klassischen psychologischen Modell werden besonders psychische Erkrankungen auf eine angeborene oder in der frühen Kindheit erworbene Störung des innerpsychischen Gleichgewichts zurückgeführt.

Die Ursachen des innerpsychischen Ungleichgewichtes wurden von Sigmund Freud in der klassischen Psychoanalyse beschrieben. Durch ein Missverhältnis zwischen Bedürfnissen und Motiven einerseits und deren Befriedigung andererseits können Frustrationen entstehen. Diese können dazu führen, dass ein Mensch psychisch auffällig wird oder sogar körperliche Symptome entwickelt (Somatisierung). In diesem Sinne entscheidet die Fähigkeit eines Menschen, Konflikte und Spannungen zu verarbeiten, über Gesundheit und Krankheit.

7.2.3.3 Soziologisches Modell

Definition

Das klassische soziologische Modell stellt die sozialen, kulturellen, ökonomischen und ökologischen Bedingungsfaktoren für die Entstehung von Krankheit bei einzelnen Menschen und Gruppen in den Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses. Krankheit wird in diesem Modell als die „Leistungsunfähigkeit bei der Erfüllung gesellschaftlicher Aufgaben“ gesehen.

Die sozialen, kulturellen, ökonomischen und ökologischen Bedingungsfaktoren bilden die individuelle Umgebung eines Menschen, in der er lebt. Hierzu gehören z. B.:

-

Familienstruktur

-

Freundeskreis

-

Arbeitsbedingungen

-

konkrete soziale und ökonomische Lage (Schichtzugehörigkeit)

Kommt es also aufgrund dieser Umgebungs- oder Bedingungsfaktoren zu einer Störung bei einem Menschen, spricht man von einer Krankheit. Diese Störung kann direkter körperlicher Art sein (z. B. aufgrund von Giften am Arbeitsplatz) oder es handelt sich um indirekte Erscheinungsformen (z. B. Alkoholabhängigkeit als Folge einer Langzeitarbeitslosigkeit).

7.2.3.4 Weiterentwicklung der 3 klassischen Erklärungsmodelle – die Gesundheitswissenschaften

Alle 3 disziplingebundenen Erklärungsmodelle sind in sich stimmig. Ebenso können sie für einige disziplinspezifische Analysen korrekt eingesetzt und genutzt werden. Allerdings können alle 3 Modelle nur begrenzte Ausschnitte der Realität erfassen. Sie klären jeweils in isolierter Form organismus-, personen- und umweltspezifische Aspekte.

Es gibt daher in allen 3 wissenschaftlichen Disziplinen Bestrebungen, sich von dieser klassischen, rein pathogenetischen Ausrichtung zu lösen („Gesundheitswissenschaften“). Dies trifft im Besonderen für den Bereich der Psychologie und Soziologie zu. So haben sich hier Teildisziplinen wie die Gesundheitspsychologie und Gesundheitssoziologie gebildet, die für ihre Disziplin das klassische, pathogenetisch orientierte Modell um eine salutogenetische Ausrichtung erweitern (vgl. Hurrelmann 2016, S. 15–47)

Beispiel: Gesundheitspsychologie

Definition

Die Gesundheitspsychologie ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten eines Menschen im Zusammenhang mit Gesundheit und Krankheit.

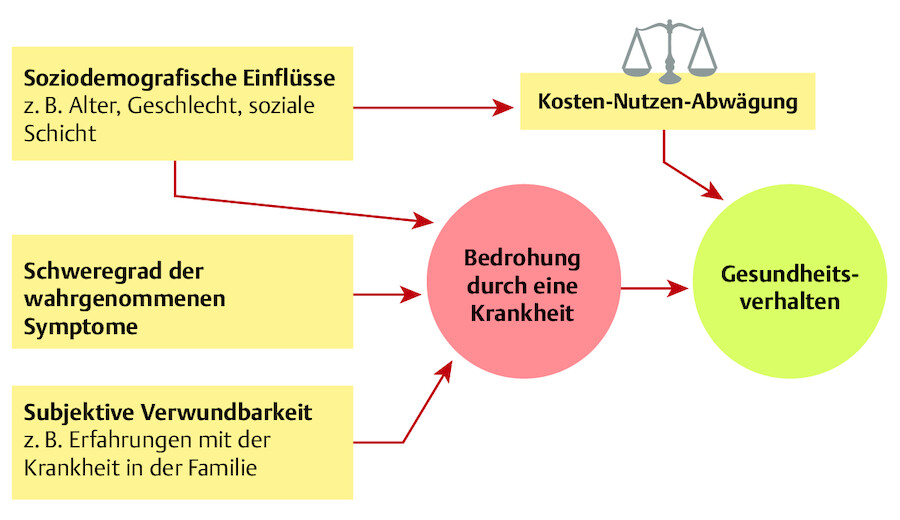

Health-Belief-Modell Die Gesundheitspsychologie liefert mit dem Health-Belief-Modell einen Erklärungsansatz, um das Gesundheitsverhalten von Menschen zu erklären. Es wird auch als das Modell der gesundheitlichen Überzeugung bezeichnet (vgl. Hurrelmann et al. 2016).

Dem Modell liegt die Annahme zugrunde, dass die Wahrscheinlichkeit zur Verhaltensänderung mit dem Ausmaß an wahrgenommener Bedrohung und dem Ausmaß der angenommenen Wirksamkeit einer Verhaltensänderung ansteigt.

Die subjektiv empfundene Gesundheitsbedrohung setzt sich aus der Einschätzung der subjektiv empfundenen Verletzbarkeit und dem Schweregrad der Erkrankung – im Sinne von stark ausgeprägten Folgen einer Erkrankung – zusammen. Wer sich für anfällig für eine Erkrankung hält, wird in der Konsequenz eher präventive Maßnahmen ergreifen. Eine Einschätzung der Wirksamkeit einer präventiven Maßnahme wird nach Abwägung der Kosten und Nutzen vorgenommen (Hurrelmann et al. 2014, ▶ Abb. 7.5)

Health-Belief-Modell.

Abb. 7.5

(Abb. nach: I care Pflege.Thieme; 2015)

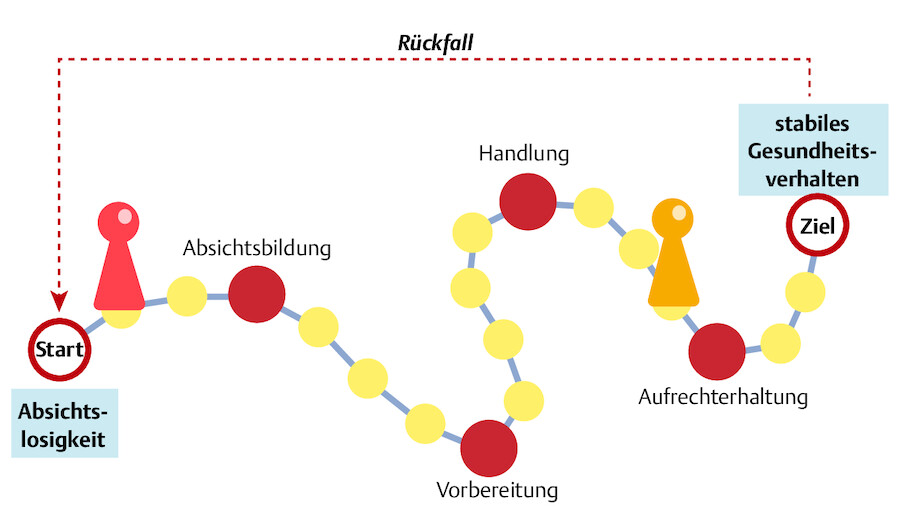

Transtheoretisches Modell Ein weiteres Modell der Gesundheitspsychologie ist das Transtheoretische Modell zur Verhaltensänderung. Dieses dynamische Stadienmodell (Prochaska und DiClemente 1983) beschreibt u.a. die verschiedenen Stufen einer Verhaltensänderung und gibt damit differenzierte Ansatzmöglichkeiten der Unterstützung, je nach Stufe des Verhaltensänderungsprozesses. Die Stufen der Verhaltensänderung sind:

-

Phase der Absichtslosigkeit (Precontemplation): Problembewusstsein fehlt

-

Phase der Absichtsbildung (Contemplation): Ambivalenz gegenüber dem Problemverhalten

-

Phase der Vorbereitung (Preperation): hohe Motivation

-

Handlungsphase (Action): Änderung des Problemverhaltens, aktivste Phase

-

Phase der Aufrechterhaltung (Maintenance): stabile Verhaltensänderung, mehr als 6 Monate

-

Phase der Stabilisierung (Termination): dauerhafte Aufrechterhaltung des Gesundheitsverhaltens

In jeder Phase ist eine Regression (Rückfall) in eine vorhergehende Phase möglich, sodass häufig ein mehrmaliges Durchlaufen der Stufen und eine entsprechende Unterstützung nötig sind ( ▶ Abb. 7.6).

Transtheoretisches Modell (mod.).

Abb. 7.6

7.2.4 Interdisziplinäre Erklärungsmodelle

Als Beispiele für interdisziplinäre Erklärungsmodelle von Gesundheit und Krankheit werden an dieser Stelle folgende 3 Modelle vorgestellt:

-

Modell der Salutogenese

-

Risikofaktorenmodell

-

Resilienzmodell

Die 3 Erklärungsansätze bilden zugleich die konzeptionelle Grundlage der ▶ Gesundheitsförderung und der Krankheitsprävention.

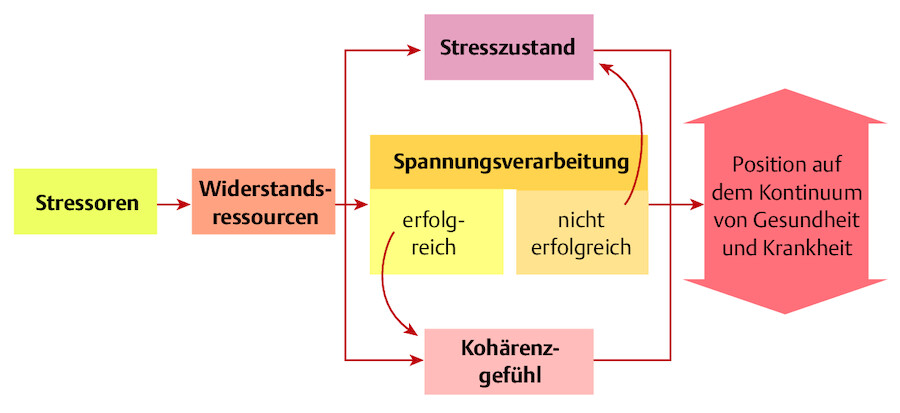

7.2.4.1 Modell der Salutogenese

Der amerikanisch-israelische Soziologe Aaron Antonovsky (1923 – 1994) legte Anfang der 1970er-Jahre eine Theorie von Gesundheit und Krankheit vor, die er mit dem von ihm geprägten Begriff „Salutogenese“ bezeichnete. „Salutogenese“ setzt sich aus dem lat. Wort „salus“ für Unverletztheit, Heil und Glück und dem aus dem Griechischen stammenden Wort „Genese“ für Entstehung zusammen.

Intentional soll der Begriff Salutogenese – zu übersetzen etwa als „Gesundheitsentstehung“ oder als „Gesundheitsdynamik“ – einen Gegenbegriff zu Pathogenese („Krankheitsdynamik“) bilden (vgl. Hurrelmann 2006). Die sich hinter dem Begriff Salutogenese verbergende, bis dahin neue Fragestellung Antonovskys, lautete: „Warum befinden sich Menschen auf der positiven Seite des Gesundheits-Krankheits-Kontinuums oder warum bewegen sie sich auf den positiven Pol zu, unabhängig von ihrer aktuellen Position?“ (Antonovsky u. Franke 1997). Antonovsky versucht somit zu klären, warum Menschen trotz vieler potenziell gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund bleiben.

Er kritisiert die bisher verfolgte rein pathogenetisch-kurative Grundhaltung mit der enthaltenen Fragestellung, warum Menschen krank werden. In dieser Grundhaltung wird „Krankheit als Abweichung von der Norm Gesundheit betrachtet (…)“ (Brieskorn-Zinke 2006, S. 77). An dieser Stelle setzt Antonovsky ein neues, sein salutogenetisches Paradigma entgegen. In diesem werden Krankheit bzw. Ungleichgewicht und Leid nicht als Abweichung von der Norm, sondern vielmehr als eine dem menschlichen Leben immanente Normalität eingeordnet. Insgesamt setzt sich das Modell der Salutogenese aus folgenden Bestandteilen zusammen:

-

Gesundheits-Krankheits-Kontinuum

-

Stressoren

-

Widerstandsressourcen

-

Kohärenzgefühl

Gesundheits-Krankheits-Kontinuum

Gesundheit und Krankheit werden aus der salutogenetischen Perspektive als einander nicht ausschließende Zustände angesehen. Wie bereits die Bezeichnung „Salutogenese“ ausdrückt, ist Gesundheit hier als ein sich schrittweise entfaltender Prozess zu betrachten.

Im Sinne der Salutogenese werden die absoluten Zustände „völlige Gesundheit“ und „völlige Krankheit“ niemals erreicht. Hinsichtlich des Gesundheitszustandes eines Menschen heißt dies, dass Gesundheit immer wieder von Neuem aufgebaut und entwickelt werden muss und dass gleichzeitig der Verlust von Gesundheit als ein natürliches, allgegenwärtiges Geschehen anzuerkennen ist.

Mit dieser Sichtweise wird die bisher die wissenschaftliche Diskussion bestimmende kategorische Trennung von Gesundheit und Krankheit überwunden. An die Stelle der Dichotomie zwischen Gesundheit und Krankheit tritt im Sinne Antonovskys das Konstrukt eines Kontinuums mit den Polen Gesundheit – Wohlbefinden und Krankheit – Missempfinden.

Merke

„Jeder Mensch, auch wenn er sich überwiegend als gesund erlebt, hat auch kranke Anteile, und solange Menschen am Leben sind, müssen Anteile von ihnen auch noch gesund sein …“ (Bengel, Strittmatter u. Willmann 1998, S. 32).

Stressoren

Das von Antonovsky entwickelte Modell lehnt sich an die Grundgedanken der Stress- und Bewältigungstheorie an. So sind im menschlichen Leben seiner Meinung nach Stressoren auf allen Ebenen präsent. Er geht davon aus, dass die meisten Menschen trotz dieser hohen Stressbelastung existieren können, da sie über eine angemessene Spannungsverarbeitung und über den notwendigen Vorrat an Widerstandsressourcen verfügen (vgl. Hurrelmann 2006). Stressoren werden in diesem Zusammenhang nicht primär negativ bewertet, sondern sind als lebensnotwendig anzusehen.

Antonovsky geht von der zentralen Annahme aus, dass die Konfrontation mit einem Stressor einen Spannungszustand bewirkt, mit dem der Mensch umgehen muss. Ob das Ergebnis pathologisch, neutral oder gesund sein wird, hängt von der Angemessenheit der Spannungsverarbeitung ab.

Widerstandsressourcen

Widerstandsressourcen bezeichnen nach Antonovsky die Merkmale und Eigenschaften eines Menschen oder einer Menschengruppe, die eine wirkungsvolle Spannungsverarbeitung ermöglichen. Die Ressourcen, die ein Mensch als „Widerstand“ gegenüber Belastungen hat, entscheiden darüber, ob sich diese Belastungen in Symptomen von Beeinträchtigung des Wohlbefindens und der Gesundheit äußern oder nicht (vgl. Hurrelmann 2006). Zu den Widerstandsressourcen rechnet Antonovsky

-

physische/biochemische (z. B. das Immunsystem),

-

materielle (z. B. finanzielles Auskommen),

-

kognitive (z. B. Intelligenz, Wissen),

-

emotionale/motivationale (z. B. Lebenseinstellung, Selbstvertrauen),

-

soziale (z. B. Einbindung in ein soziales Netzwerk) und

-

makrostrukturelle (z. B. Kulturkreis) Faktoren, die bewirken, dass krank machende Belastungsfaktoren gar nicht erst auftreten oder erfolgreich bekämpft werden (vgl. Hurrelmann 2006).

Kohärenzgefühl

Ein weiteres zentrales Konzept des Modells der Gesundheitsdynamik Antonovskys ist das Kohärenzgefühl („Sense of Coherence“, Antonovsky 1997). Nach Antonovsky werden durch das Kohärenzgefühl alle vorhandenen Ressourcen aktiviert und koordiniert. Diese Aktivierung führt zu einer Verbesserung der Spannungsregulation. Was ist jedoch genau der „Sense of Coherence“?

Merke

„Kennzeichnend für das Vorhandensein eines Kohärenzgefühls ist die Grundhaltung, die Welt als zusammenhängend, in sich stimmig und sinnvoll zu erleben“ (Hurrelmann 2006).

Der Begriff beschreibt eine tief verankerte Zuversicht, das eigene Leben und die Lebenswelt im Wesentlichen für erklärbar und kontrollierbar zu halten, sodass auftretende Belastungen verschiedenster Art bewältigt werden können (vgl. Hurrelmann 2006).

Komponenten des Kohärenzgefühls Antonovsky (1997) beschreibt 3 Komponenten, die den „Sense of Coherence“ konstituieren:

-

das Gefühl von Verstehbarkeit (sense of comprehensibility)

-

das Gefühl von Bewältigbarkeit (sense of manageability)

-

das Gefühl von Sinnhaftigkeit (sense of meaningfulness)

Nach Auffassung Antonovskys entwickelt sich das Kohärenzgefühl über den gesamten Lebenslauf hinweg. Eine starke Verfestigung findet bis zum 30. Lebensjahr statt, danach folgen lediglich unwesentliche Veränderungen seiner Gestalt. Ob ein Mensch ein starkes oder ein schwaches Kohärenzgefühl herausbildet, hängt Antonovskys Ansicht nach von personalen und gesellschaftlichen Begebenheiten ab, also „von den generalisierten Widerstandsfaktoren, die ein Mensch in seiner Kindheit und Jugend zur Verfügung hatte“ (Brieskorn-Zinke 2006, S. 83). Im Sinne von Antonovskys Modell der Salutogenese hat die Ausprägung des Kohärenzgefühls eine direkte Verbindung zu seiner Gesundheit ( ▶ Abb. 7.7).

Das Salutogenese-Modell nach Antonovsky (in Anlehnung an Hurrelmann 2006).

Abb. 7.7

Inhalt und Bedeutung der salutogenetischen Perspektive

Wie eingangs erwähnt, hat das Konzept Antonovskys, nicht zuletzt wegen seiner interdisziplinären Ausrichtung, großen Einfluss auf die theoretischen und professionspraktischen Diskussionen genommen. Die wesentliche Erkenntnisleistung des Modells liegt v.a. in dem enthaltenen Perspektivenwechsel von einem pathogenetisch geprägten Wissenschaftsverständnis von Gesundheit und Krankheit hin zu einem salutogenetischen. Die Relevanz dieser Perspektive liegt in der eindeutigen Ausrichtung der wissenschaftlichen und praktischen Aufmerksamkeit auf die Gesundheit und ihre Ressourcen. Zudem wird als Ausgangspunkt ein multidimensionales Kontinuum von Gesundheit geliefert, in dem körperliche, psychische, soziale und kulturelle Dimensionen Berücksichtigung finden.

Merke

Insgesamt bildet somit die Perspektive der Salutogenese auch die Grundlage für das heutige Verständnis von Gesundheitsförderung.

7.2.4.2 Risikofaktorenmodell

Dieser pathogenetisch geprägte Forschungsansatz geht davon aus, dass das Zusammenwirken bestimmter Risikofaktoren die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung beeinflusst. Die Wahrscheinlichkeit kann statistisch ermittelt und dargestellt werden (wer raucht, hat ein erhöhtes Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken).

Dieser Forschungsansatz ermöglicht aber nur Wahrscheinlichkeitsaussagen und keine Aussagen über unmittelbare Kausalitäten (Ursache-Wirkung-Prinzip = wer raucht, bekommt Lungenkrebs). Es wird in diesem Ansatz auch nicht der Frage nachgegangen, warum andere Menschen bei gleichen Risikofaktoren nicht erkranken (vgl. Hurrelmann et al. 2014).

Mit der Frage nach Risikofaktoren und Krankheitsursachen bildet dieser Ansatz das grundlegende Konzept der Krankheitsprävention und des darin enthaltenen Versuchs der Vermeidung oder Vorbeugung „krank machender“ ▶ Risikofaktoren.

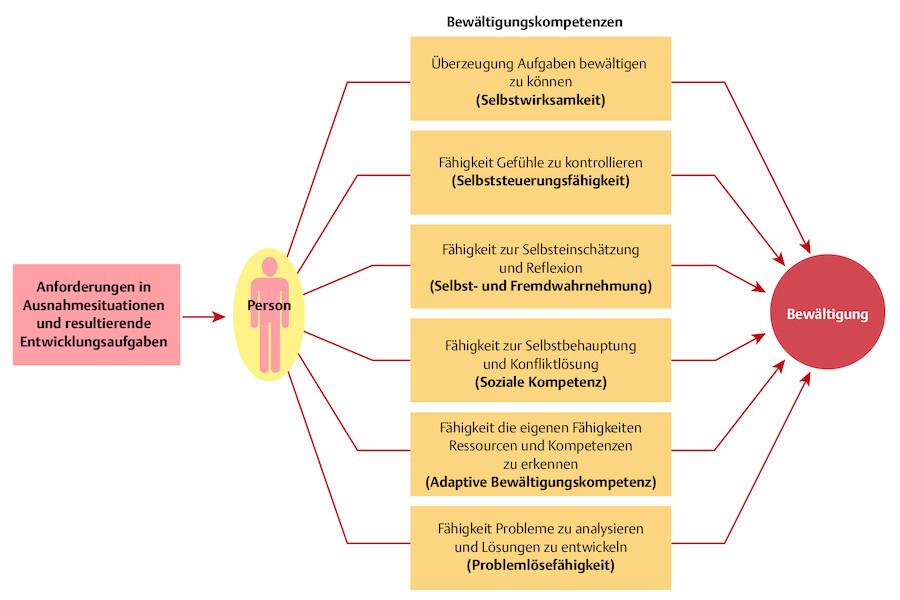

7.2.4.3 Resilienzmodell

Im Bereich der Gesundheitsforschung stellt die Resilienzforschung ein Gegenstück zur Risikofaktorenforschung dar. Während Risikofaktorenmodelle Faktoren untersuchen, die ein Krankheitsrisiko erhöhen, untersucht die Resilienzforschung, welche Faktoren geeignet sind, angesichts zahlreicher real existierender Risikofaktoren keine Störung zu entwickeln (Franke 2016).

Der Begriff Resilienz leitet sich aus dem Englischen „resilience“ ab und bedeutet „Spannkraft, Widerstandsfähigkeit und Elastizität“. Damit ist die Fähigkeit eines Individuums gemeint, „erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und negativen Stressfolgen umgehen zu können“ (Wustmann 2012, Fröhlich-Gildhoff et al. 2015).

Definition

Resilienz ist die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken durch den Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen.

Resilienzforscher gehen davon aus, dass sich Resilienz bzw. resilientes Verhalten dann zeigt, wenn ein Mensch eine Situation erfolgreich bewältigt hat, die seine Entwicklung zunehmend gefährden kann, wie z.B. der Verlust einer nahen Bezugsperson, Armut usw. Resilienz ist damit keine Persönlichkeitseigenschaft, sondern immer an 2 Bedingungen geknüpft:

-

Es besteht eine Risikosituation.

-

Das Individuum bewältigt diese positiv aufgrund vorhandener Fähigkeiten und Ressourcen.

Rahmenmodell der Resilienz

Kupfer (1999) versucht in einem Rahmenmodell die bisherigen Ansätze und Erkenntnisse in einem Modell zusammenzuführen. Im Modell werden 4 Einflussbereiche unterschieden: der akute Stressor, Umweltbedingungen, personale Merkmale und das Entwicklungsergebnis.

Wenn ein Stressor auf einen Menschen einwirkt ( ▶ Abb. 7.7), so wird dieser zunächst von dem Betroffenen bewertet, ob er eine Bedrohung, einen Verlust oder eine zu bewältigende Herausforderung darstellt.

In der folgenden Reaktion auf den Stressor (z.B. Verlust einer Bezugsperson, Tod des Ehepartners) ist die Person in die spezifische Umwelt eingebunden. Diese Umwelt kann für die Person einen Schutz oder ein zusätzliches Risiko darstellen – Auseinandersetzung von Person und Umwelt. Schutz bieten z.B. Freunde oder andere Familienmitglieder, ein zusätzliches Risiko kann z.B. ein fehlendes soziales Netz sein. Natürlich ist auch die Person selbst ein wesentlicher Faktor in der Bewältigung eines Stressors – persönliche Widerstandsressourcen. Ist die Person z.B. in der Lage, die eigenen Emotionen zu reflektieren und damit den Verlust des geliebten Menschen zu verarbeiten (emotionale Stabilität) und kann die Person sich auch weiterhin in neue soziale Kontakte hineinbegeben (soziale Kompetenzen) und somit an weitere Unterstützungsmöglichkeiten gelangen? Die Auseinandersetzung mit dem Stressor macht in der Folge eine Entwicklungsleistung notwendig – Prozess der Bewältigung und Anpassung, die in einem positiven Verlauf in der Resilienz der Person mündet und bei einem Misslingen der Anpassung zu gesundheitlich-psychischen Beeinträchtigungen führen kann.

Differenzierte Studien konnten inzwischen 6 Kompetenzen identifizieren, die besonders relevant sind, um Krisensituationen, aber auch Entwicklungsaufgaben und weniger kritische Alltagsaufgaben zu bewältigen (Fröhlich-Gildhoff et al. 2015, ▶ Abb. 7.8). Eben diese Kompetenzen einer Person gilt es im Rahmen der Gesundheitsförderung und Prävention zu fördern und zu unterstützen.

Resilienzfaktoren – Bewältigungskompetenzen (mod.).

Abb. 7.8

7.3 Gesundheitsförderung und Prävention

7.3.1 Begriffsbestimmung

Oftmals werden die Begriffe „Prävention“ und „Gesundheitsförderung“ in der Literatur sehr undifferenziert verwendet und in einem Atemzug genannt. Es zeigt sich jedoch, dass gerade der ungenaue Umgang bzw. das Gleichsetzen der Begriffe (insbesondere in den Praxisbereichen des Gesundheitswesens) für Verwirrung sorgt. Dies erschwert wiederum das Vorantreiben und die Stärkung dieser Bereiche innerhalb der einzelnen Professionen. Eine Klärung der Begriffe scheint demgemäß von großer Dringlichkeit.

Gesundheitsförderung und Prävention als Intervention Beide Begriffe, „Gesundheitsförderung“ und „Krankheitsprävention“ (verkürzt: Prävention), bezeichnen Formen der Intervention. Intervention meint hier „das gezielte Eingreifen von öffentlich und/oder professionell autorisierten Handelnden, um sich abzeichnende oder bereits eingetretene Verschlechterungen der Gesundheit bei einzelnen oder ganzen Bevölkerungsgruppen zu beeinflussen“ (Hurrelmann et. al. 2014).

Beide Interventionsformen verfolgen das gemeinsame Ziel: einen kollektiven oder individuellen Gesundheitsgewinn zu erzielen. Dies geschieht je nach Interventionsform

-

über die Förderung von gesundheitlichen Ressourcen (Gesundheitsförderung) oder

-

über das Zurückdrängen von Krankheitsrisiken (Krankheitsprävention).

7.3.1.1 Gesundheitsförderung

Das Konzept der „Gesundheitsförderung“ stellt schon durch die eigene Bezeichnung sicher, dass im Zentrum der Bemühungen ein positives Gut, nämlich „Gesundheit“ steht. Der Begriffsbestandteil „Förderung“ ist ebenso positiv akzentuiert und bringt zum Ausdruck, dass anregende, aktivierende Impulse – und nicht etwa nur schützende oder sichernde, die dadurch nicht ausgeschlossen werden – im Vordergrund stehen (vgl. Hurrelmann et al. 2014).

Definition der WHO

Ähnlich dem Begriff „Gesundheit“ wurde auch der Begriff der „Gesundheitsförderung“ durch eine Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO 1986) wesentlich geprägt und hinsichtlich des folgenden, bis heute anhaltenden Diskurses beeinflusst. Die WHO führte mit ihrer am 21. November 1986 in Ottawa verabschiedeten Charta ein umfassendes Programm zur gesundheitsbezogenen Intervention ein. Zentrum der Charta bildet die Frage, wie und mit welchen Mitteln das Gesundheitspotenzial von Menschen auf politischer, struktureller sowie der Ebene persönlicher Initiativen gestützt und v. a. gefördert werden kann. Die WHO definiert Gesundheitsförderung in der Ottawa-Charta im November 1986 wie folgt:

Definition

„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen“ (World Health Organization, WHO 1986).

An dieser Definition wird deutlich, dass sich Gesundheitsförderung an die Gesamtbevölkerung richtet. In der Charta wird betont, dass die Voraussetzungen für erfolgreiche Gesundheitsförderung nur über ein „koordiniertes Zusammenwirken unter der Beteiligung der Verantwortlichen in Regierungen, im Gesundheits-, Sozial- und Wirtschaftssektor, in nicht staatlichen und selbst organisierten Verbänden und Initiativen sowie in lokalen Institutionen, in der Industrie und den Medien“ (World Health Organization WHO 1986) erreicht werden können.

Das benannte koordinierte Zusammenwirken zwischen Ländern, Politikbereichen und beteiligten Disziplinen, mit dem Ziel des Erhaltens und des Ausbaus der Gesundheit aller Bevölkerungsgruppen, wird heute auch unter dem internationalen Begriff „Public Health“ zusammengefasst (Brieskorn-Zinke 2011).

Wirkungsprinzip der Gesundheitsförderung

Was aber ist nun das grundlegende Wirkungsprinzip der Gesundheitsförderung? Die Gesundheitsförderung baut auf einem Wirkungsprinzip auf, das eine bestimmte dynamische Abfolge von Gesundheitsstadien unterstellt. Die elementaren theoretischen Annahmen folgen deshalb wie bei der Krankheitsprävention der Wahrscheinlichkeitslogik.

Dem Prinzip der ▶ Salutogenese folgend, sollen bei der Gesundheitsförderung Schutzfaktoren und Ressourcen gestärkt und gefördert werden, die als Voraussetzung für die Verbesserung der Gesundheitsentwicklung identifiziert wurden (Antonovsky 1997, Hurrelmann 2014). In diesem Sinne gilt es somit, „so früh wie möglich den erwartbaren Verlauf der Entwicklung des gesunden Zustandes eines Menschen oder einer ganzen Gruppe von Menschen mit dem Ziel zu beeinflussen, dass ein höheres Niveau der Gesundheitsqualität erreicht wird“ (Hurrelmann et. al. 2014, S. 16). Die im Rahmen der Gesundheitsförderung elementaren Schutzfaktoren (vergleichbar mit denen von Antonovsky [1993], in seinem Modell der Salutogenese als ▶ Widerstandsressourcen bezeichneten Elemente) lassen sich nach heutigem Kenntnisstand in folgende Gruppen einteilen (vgl. Hurrelmann et al. 2014):

-

soziale und wirtschaftliche Faktoren

-

Umweltfaktoren

-

Faktoren des Lebensstils

-

psychologische Faktoren

-

Zugang zu gesundheitsrelevanten Leistungen

7.3.1.2 Krankheitsprävention

Bei der Prävention besteht die Intervention im „Verhindern und Abwenden von Ausgangsbedingungen und Risiken für Krankheiten“ (Hurrelmann et al. 2004). Die ergänzende strategische Ausrichtung zur Gesundheitsförderung stellt die Krankheitsprävention dar. Mit diesem Begriff werden Interventionen bezeichnet, die geeignet sind, das Auftreten einer Krankheit durch vorbeugende Strategien zu verhindern.

Zielgruppen

Die Krankheitsprävention richtet sich in aller Regel an sog. „Risikogruppen“, somit an Menschen mit Merkmalen, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit von „Gesundheitsstörungen, Funktionseinschränkungen und Krankheit betroffen werden können“ (Schwartz u. Walter 1998).

Prinzip der Zukunftsprognose

Zugrunde gelegt wird hierbei die Annahme, dass zukünftige Entwicklungen eines Krankheitsgeschehens (pathogenetische Perspektive) individuell und kollektiv vorhergesagt werden können. Somit beruht die Krankheitsprävention, wie jede andere Interventionsform auch, auf einer Zukunftsprognose, in deren Rahmen die Eintrittswahrscheinlichkeit des unerwünschten Ereignisses „Krankheit“ angegeben werden kann. Werden die Voraussetzungen für das Eintreten und die Regeln des Krankheitsverlaufes analysiert, können gezielte Interventionen zur Abwendung des Eintritts des Ereignisses oder seiner Folgen veranlasst werden (Hurrelmann et al. 2004).

Arten und Strategien der Prävention

Die Prävention kann aufgrund ihres Ansatzpunktes zur Veränderung grundsätzlich auf 2 Arten umgesetzt werden.

-

Verhaltensprävention: Eine Möglichkeit besteht darin, individuelles Risikoverhalten (wie z. B. das Rauchen) positiv zu beeinflussen.

-

Verhältnisprävention: Die andere Möglichkeit ist, Gesundheitsgefahren durch die Gestaltung der Lebens-, Arbeits- und Umweltbedingungen zu verringern.

Die Strategien der Krankheitsprävention lassen sich je nach Zeitpunkt und Art des Eingriffs unterscheiden nach:

-

primärer Prävention

-

sekundärer Prävention

-

tertiärer Prävention

Primäre Prävention Die primäre Prävention fokussiert sich darauf, schon im Vorfeld einer Krankheitsentstehung bzw. -entwicklung allen bekannten Risikofaktoren entgegenzutreten, um das Auftreten einer Erkrankung möglichst zu verhindern oder zumindest die Verbreitung einer Krankheit so niedrig wie möglich zu halten.

▶ Tab. 7.1 gibt einen Überblick über Beispiele für lebensaltersspezifische Gesundheitsrisiken und primärpräventive Interventionsmöglichkeiten.

|

Lebensalter |

Gesundheitsrisiken |

Verhaltensprävention |

Verhältnisprävention |

|

Embryo |

Medikamente, Alkohol, Nikotin, Drogenkonsum der Mutter |

gezielte Schwangerenberatung |

Bildungsmaßnahmen in der Schule, Volkshochschule usw. |

|

Säugling und Kleinkind |

Infektionskrankheiten, Gewalt, Vernachlässigung, plötzlicher Kindstod, Unfälle, Vergiftungen, Infektionen, Entwicklungsstörungen, Karies |

ärztliche Kontrolle, Beratung, sichere Aufbewahrung von giftigen Substanzen, Zahnhygiene, Verkehrserziehung, Impfungen |

soziale Sicherheit, rechtlicher Schutz des Kindes, Bildung der Eltern |

|

Schulkind und Jugendlicher |

Unfälle, Gewalt, psychosoziale Fehlentwicklungen, Entwicklungsstörungen, Karies, Alkohol, Nikotin, Drogen, Suizid |

Verkehrserziehung, Sexualerziehung, Kariesprophylaxe, Sport |

Informationskampagnen gegen Drogen und Nikotin, Verbot des Ausschanks von Alkohol an Jugendliche, soziale Integration, Schulbildung und Ausbildung, Freizeitangebote |

|

Erwachsener |

Unfälle, Berufskrankheiten, chronische Krankheiten |

Sport, Sucht- und Ernährungsberatung, Freizeitgestaltung, individuelle Beratung hinsichtlich Risikofaktoren |

Gesundheitspädagogik, soziale Sicherheit, Arbeitszeitregelungen, Altersteilzeit |

|

Alter Mensch |

Depression, Isolation, abnehmende Leistungsfähigkeit der Sinnesorgane, abnehmende Mobilität, Mangelernährung, Unfälle, Sekundärerkrankungen (z. B. Dekubitus, Kontrakturen, Pneumonie usw.) |

soziale Integration, altersgerechte Ernährung, Koordinations- und Funktionstraining, pflegerische Prophylaxen |

Freizeitangebote für ältere Menschen, Unfallverhütung in Einrichtungen des Gesundheitswesens |

Sekundäre Prävention Die sekundäre Prävention konzentriert sich darauf, die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß der Ausbreitung und die Dauer einer bereits eingetretenen Gesundheitsstörung oder Krankheit zu reduzieren. Sie richtet sich insbesondere an Menschen, die bereits erste Symptome einer Krankheit zeigen. Das Hauptziel ist die frühe und schnelle Eindämmung einer Gesundheitsstörung, um das Auftreten weiterer Krankheitsstadien zu unterbinden.

Tertiäre Prävention Die tertiäre Prävention richtet den Fokus darauf, die mit einer bereits fortgeschrittenen Krankheit einhergehenden Funktionseinschränkungen und Sekundärerkrankungen zu reduzieren. Ziel dabei ist es, ein möglichst hohes Maß an Lebensqualität herzustellen bzw. zu sichern (Hurrelmann et al. 2011).

Risikofaktoren

Der ideale Zeitpunkt für die präventive Interventionsform orientiert sich an dem „Grad der Entfaltung und Wirkung von ‚Risikofaktoren‛“. Hurrelmann (2004) teilt die Risikofaktoren in 3 Gruppen ein:

-

genetische, physiologische und psychische Dispositionen (z. B. Arterienverengungen, Neubildungen, psychische Überbelastungen usw.)

-

behavoriale Dispositionen (Verhaltensweisen wie z. B. Zigarettenrauchen, fettreiche Ernährung usw.)

-

regionale umweltbezogene Dispositionen (z. B. erhöhte Strahlenbelastung, erhöhte Ozonbelastung usw.)

7.3.2 Gesundheitsförderung und Prävention im hohen Alter

„Die Entwicklung des Individuums ist über die gesamte Lebensspanne hinweg als ein gradueller Veränderungsprozess zu sehen“ (Hurrelmann et al. 2014).

Daraus lassen sich 3 Folgerungen ableiten:

-

Die körperliche Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit nimmt nicht ab einem bestimmten Alter unvermittelt ab, sondern dies geschieht in einem allmählichen Prozess.

-

Bei gesunder Lebensführung und ausreichender körperlicher Aktivität – bereits in frühen Lebensjahren – bleibt die körperliche Leistungs- und Anpassungsfähigkeit im hohen Alter länger erhalten.

-

Im seelischen und geistigen Bereich kann das höhere Lebensalter sogar mit einem Zuwachs an Wissen, Erfahrungen und Handlungskompetenz einhergehen (Voraussetzung: Wissenssysteme und effektive Handlungsstrategien sind in frühen Lebensjahren entwickelt worden).

Die 3 Folgerungen machen deutlich, dass auch in einem hohen Lebensalter Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention sinnvoll sind, um vorhandene Potenziale zu erhalten und zu nutzen.

Gesundheitsförderung und Prävention im Alter verfolgen daher 4 Hauptzielsetzungen:

-

die Erhaltung einer aktiven und selbstständigen Lebensführung

-

die Erhaltung körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit

-

die Vermeidung von Erkrankungen

-

die Aufrechterhaltung eines angemessenen Systems der Unterstützung und Teilhabe (vgl. Hurrelmann et al. 2014)

Mit Blick auf die Bedeutung spezifischer Präventionsmaßnahmen für die Gesundheit im Alter können die folgenden Schwerpunkte identifiziert werden:

1. Körperliche Aktivität Unabhängig vom Lebensalter wird durch regelmäßige körperliche Bewegung eine Verbesserung der Gesundheit erreicht. Im hohen Alter trägt die körperliche Aktivität maßgeblich dazu bei, die funktionale Gesundheit zu erhalten – d.h. die Fähigkeit, ▶ Aktivitäten des täglichen Lebens kompetent auszuführen. Zusätzlich wird durch die Stärkung der Muskulatur und die Förderung des Gleichgewichtssinns Stürzen vorgebeugt (Hurrelmann et al. 2014).

2. Angemessenes Ernährungsverhalten Hier steht die Anpassung der Energiezufuhr an den veränderten Bedarf im Zentrum der Aktivitäten. ▶ Durch ein angemessenes Ernährungsverhalten können Mangelzustände vermieden und körperliche Ressourcen erhalten werden.

3. Unfallschutz Neben dem Schutz der einzelnen Person wird der Unfallschutz auch unter volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Erwägungen betrachtet, da in diesem Zusammenhang vermeidbare Folgekosten entstehen. Ein Drittel der über 65-Jährigen stürzt mindestens einmal im Jahr, mit den unterschiedlichsten Konsequenzen. Die meisten Unfälle ereignen sich im Haushalt. Folgende Interventionen sind hier erforderlich:

-

Förderung der körperlichen Aktivität

-

Kampagnen zur Sicherheit im Alter

-

Hausbegehungen und Wohnungsberatung (geriatrische Beurteilung)

-

Beratung zu technischen Möglichkeiten (z.B. altersgerechte Assistenzsysteme für ein gesundes und unabhängiges Leben – „Ambient Assisted Living“, AAL)

-

Osteoporoseprohylaxe mit Vitamin D und Kalziumpräparaten (Hurrelmann et al. 2014)

4. Kognitive Aktivität Das Ausmaß der kognitiven Aktivität ist von elementarer Bedeutung für die kognitive Leistungsfähigkeit. Durch die durchgängige Beschäftigung mit neuen Aufgaben und Herausforderungen nimmt die geistige Flexibilität zu. Die Problemlösefähigkeit kann bis in das hohe Alter unverändert bleiben. Da es sich hierbei immer auch um Lernprozesse im Alter – im Sinne des lebenslangen Lernens – handelt und eine Bedeutungszunahme im Rahmen des demografischen Wandels sichtbar wird, bildet sich zu diesem Themengebiet eine eigenständige pädagogische Disziplin mit dem Fokus auf das Lernen in der 2. Lebenshälfte, die sog. „Geragogik“.

5. Abbau sozialer Ungleichheit Auch der Abbau sozialer Ungleichheit durch Benachteiligung im Bereich der Gesundheit ist eine zentrale Aufgabe der Prävention und Gesundheitsförderung. Zwischen dem sozialen Status und den Morbiditäts- und Mortalitätsraten besteht ein enger Zusammenhang, der im höheren Alter besonders deutlich ablesbar ist. Eine Erhöhung des sozialen Status ist gleichbedeutend mit einem geringeren Krankheitsrisiko und einem geringeren Risiko, vorzeitig zu sterben. In diesem Punkt bedarf es umfassender Strategien der Gesundheitssysteme und Krankenkassen, um diesem Phänomen entgegenzuwirken (vgl. Hurrelmann et al. 2014).

7.3.3 Aufgaben der Gesundheitspflege

7.3.3.1 Gesundheitspflege gestern und heute

Das pflegerische Handeln ohne fördernde bzw. vorbeugende Aspekte ist nicht denkbar. Betrachtet man die historische Entwicklung der Pflege, sind bereits frühzeitig Tendenzen des präventiven und gesundheitsförderlichen Denkens innerhalb der Profession Pflege zu bemerken. So finden sich z. B. erste Wurzeln dieses Verständnisses der Pflege in Florence Nightingales Ausführungen zur Krankenpflege „Notes on Nursing“. Diese Schrift trägt in der deutschen Übersetzung von Niemeyer 1878 den bezeichnenden Titel „Rathgeber für die Gesundheits- und Krankenpflege“.

Nightingale erklärt in ihren Ausführungen, dass Pflege über die einfachen Darreichungen von Arzneien und bloßen „Handleistungen“ hinausgeht. Für Nightingale sind Beachtung und Nutzung von Umgebungsfaktoren, „… die richtige Verwendung und Regelung der frischen Luft, des Lichts, der Wärme in sich …“ (Nightingale, zit. n. Hassler et al. 2006, S. 15) ein wesentliches Element der Pflege, das zur Schonung der Lebenskraft eines Kranken beitragen soll.

Nightingale betont zudem, ähnlich dem heutigen Verständnis von Gesundheitsförderung, dass sich Pflege gleichermaßen an Kranke wie auch an Gesunde richtet.

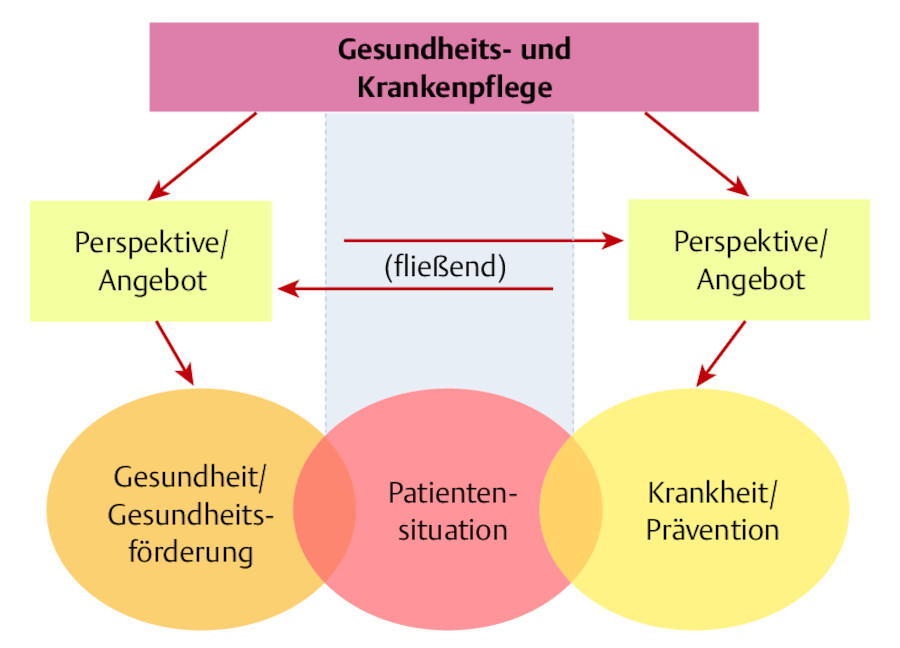

Heute werden der professionellen Pflege zunehmend wichtige Aufgaben im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention zugewiesen. Dies wurde in Deutschland nicht zuletzt mit der ▶ Änderung der Berufsbezeichnung zum „Gesundheits- und Krankenpfleger“ bzw. „Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger“ sowie durch eine Aktualisierung der Ausbildungsinhalte im Rahmen der Novellierung des Krankenpflegegesetzes (2004) unterstrichen.

7.3.3.2 Begriff der Gesundheitspflege

„Gesundheits- und Krankenpflege“, was meint jedoch der Begriff „Gesundheitspflege“? Gesundheitspflege unterstreicht die bereits von Nightingale beschriebene Ausrichtung der Pflege auch auf den gesunden Menschen hin.

Definition

Gesundheitspflege ist damit ein Oberbegriff für alle im Zusammenhang mit Gesundheit stehenden pflegerischen Aktivitäten (Lebert u. Siggemann 2004). Der Begriff der Gesundheitspflege integriert und verbindet demgemäß die pflegerische Gesundheitsförderung und Prävention ( ▶ Abb. 7.9).

Gesundheit.

Abb. 7.9 Gesundheitsförderung und Prävention sind 2 sich ergänzende Bestandteile des pflegerischen Angebotes.

7.3.3.3 Ziele

Was beinhaltet jedoch das heutige Verständnis von Gesundheitsförderung und Prävention der Pflege und welche Aufgaben ergeben sich daraus? Zunächst kann das Ziel gesundheitsförderlicher und präventiver Pflege wie folgt beschrieben werden:

Merke

Ziel gesundheitsförderlicher und präventiver Pflege ist die Erhaltung der Selbstständigkeit und Gesundheit oder eben die Vorbeugung von Pflegebedarf und Krankheit.

7.3.3.4 Konzepte und Aufgabenbereiche

Die Konzepte und Aufgaben der Pflege im Bereich der Gesundheitsförderung orientieren sich an denen von der WHO in der Ottawa Charta 1986 beschriebenen Begriffen Empowerment (Bemächtigung), Enabling (Befähigung) und Partizipation (Teilhabe). Für die Pflege können diese Konzepte als Bemächtigung der Pflegebedürftigen im Sinne einer Förderung von Stärken und Ressourcen, als Befähigung der Pflegebedürftigen zur Problembewältigung im Sinne einer patientenorientierten Haltung bei den Pflegenden und eine aktive Teilhabe der Pflegebedürftigen an allen Entscheidungen innerhalb des Pflegeprozesse im Sinne einer partnerschaftlich ausgerichteten Pflegebeziehung verstanden werden.

Die beiden „klassischen“ gesundheitsförderlichen und präventiven Konzepte der Pflege sind

-

die aktivierende Pflege und

-

die Prophylaxen.

Weitere, aktuell an Bedeutung und Umfang zunehmende Konzepte der pflegerischen Prävention und Gesundheitsförderung sind:

-

Beratung und Anleitung

-

Information und Aufklärung

-

Organisation und Vermittlung von Pflegeleistungen

Aktivierende Pflege

Grundprinzip Das Grundprinzip der aktivierenden Pflege ist die Förderung des Gepflegten bei jedem Kontakt zwischen Pflegeperson und zu Pflegendem. Elementar ist hierbei die Abstimmung auf die jeweilige Situation und die individuellen Möglichkeiten des Pflegebedürftigen ( ▶ Abb. 7.10).

Hilfe zur Selbsthilfe.

Abb. 7.10 Aktivierende Pflege orientiert sich an den vorhandenen Ressourcen des Patienten und unterstützt ihn bei seinen individuellen Möglichkeiten.

(Foto: P. Blåfield, Thieme)

Ressourcenorientierte Pflege Die aktivierende Pflege integriert somit das Konzept der Salutogenese und richtet das Hauptaugenmerk auf die vorhandenen Ressourcen eines Menschen. Es handelt sich um eine implizite, auf Partizipation zielende und befähigende Haltung, die in jeder Pflegehandlung sichtbar wird.

Fallbeispiel

Trotz Einschränkungen kann Herr Walter Zimmer die Waschung des Oberkörpers mit viel Zeit eigenständig durchführen. Die Pflege des Oberkörpers wird daher nicht von der Pflegeperson übernommen, sondern Herr Zimmer erhält vielmehr ausreichend Zeit sowie notwendige Hilfestellungen (z. B. das Richten der Utensilien), um die Waschung selbstständig durchführen zu können. Ziel ist es, so die vorhandenen Ressourcen zu nutzen und zukunftsorientiert zu fördern.

Merke

Die aktivierende Pflege ist ein Grundprinzip, das der Pflege als Richtungsweiser für gesundheitsförderliche Pflege dient.

Dieses Grundprinzip muss dann von den Pflegenden mithilfe des eigenen Pflegeverständnisses in Abschätzung der jeweiligen Situation und über die sinnvolle Integration zusätzlicher Konzepte (wie z. B. die Kinästhetik, das Bobath-Konzept, die Validation, Aromatherapie) mit Leben gefüllt werden.

Prophylaxen

Prophylaxen stellen ein traditionell präventives Feld der Pflege dar. Die prophylaktischen Pflegemaßnahmen zur Verhinderung von ▶ Pneumonien, ▶ Dekubiti, ▶ Kontrakturen, ▶ Soor, ▶ Parotitis und ▶ Obstipation dienen der Vorbeugung von Folgeschäden bei bereits vorhandenen Einschränkungen oder Erkrankungen (z. B. nach abdominalen operativen Eingriffen die Pneumonieprophylaxe).

Die Durchführung dieser Maßnahmen wird durch die Pflege weitestgehend eigenständig und routinemäßig durchgeführt (Hurrelmann et al. 2004). Je nach Zeitpunkt der Anwendung ist diese Interventionsform insbesondere in den Bereichen der Sekundär- und Tertiärprävention zu verordnen.

Beratung, Anleitung, Information und Aufklärung

Die Beratung und Anleitung sowie die Information und Aufklärung als Interventionsmöglichkeit der Pflege nehmen immer weiter an Bedeutung zu. Bei diesen Interventionsformen steht die Stärkung der persönlichen Kompetenz des Pflegeempfängers im Vordergrund.

Kompetenz ist hier zu verstehen als die Fähigkeit von Menschen, erworbene Fähigkeiten, soziale Regeln und Wissensbestände so sach- und situationsgerecht einzusetzen, dass gesundheitsbezogene Ziele selbst verfolgt werden können (Brisekorn-Zinke 2006).

Zielgruppen Hinsichtlich ihrer Ausrichtung können sich Beratung und Anleitung sowie Information und Aufklärung an unterschiedliche Zielgruppen wenden. Zielgruppen können sein:

-

Menschen mit bestehenden Beeinträchtigungen

-

Menschen mit Risikofaktoren

-

gesunde Menschen

Inhalte Die Bereiche Beratung und Anleitung sowie Information und Aufklärung umfassen folgende Inhalte:

-

Beratung: Bei der Beratung wird nicht angeleitet oder überzeugt, es werden keine Ratschläge gegeben. Es geht darum, mit der zu beratenden Person individuelle Lösungsstrategien zu erarbeiten. Bedürfnisse und Erfordernisse werden herauskristallisiert, Möglichkeiten und Ressourcen aufgezeigt. „Beratung ist eine professionelle Unterstützungsleistung, die in einem gemeinsamen Prozess der Orientierung, Planung, Entscheidung und Handlung versucht, biopsychosoziale Ressourcen und sozialökonomische Ressourcen von Umweltsystemen (…) zu entdecken, zu fördern, zu erhalten und aufeinander zu beziehen“ (Nestmann 1997, S. 147).

-

Anleitung: Bei der Anleitung geht es darum, den Pflegeempfänger (Pflegebedürftigen/Angehörigen) bestimmte Pflegetechniken zu lehren, die nötig sind, um möglichst selbstbestimmt handeln zu können (Brisekorn-Zinke 2006). Beispielhaft ist hier die Anleitung im Gebrauch eines Blutzuckermessgerätes im Rahmen eines Diabetes mellitus zu nennen. Dies ermöglicht dem Menschen die völlig eigenständige Überwachung seiner Blutzuckerwerte.

-

Information und Aufklärung: Bei der Information und Aufklärung wird der Schwerpunkt auf Kenntnis- und Wissensvermittlung gelegt (z. B. Wirkung von Medikamenten, Notwendigkeit einer ausgewogenen Ernährung oder hygienischer Maßnahmen). Die Informationen können persönlich oder über die Zuhilfenahme von Büchern, Broschüren, Magazinen, Flyern oder dem Internet vermittelt werden. Ebenso können Informationsveranstaltungen z. B. in Sozialstationen oder stationären Einrichtungen eine aufklärende Wirkung enthalten (Brisekorn-Zinke 2006).

Organisation und Vermittlung von Pflegeleistungen

Unter diesen Begriffen können die Leistungen des heutigen pflegerischen ▶ Care- und Casemanagements verstanden werden. Hierzu zählen neben dem Entlassungsmanagement u. a.

-

die Vermittlung niederschwelliger Betreuungsleistungen zur Entlastung pflegender Angehöriger,

-

die Aus- und Fortbildung sowie

-

die Begleitung ehrenamtlich Pflegender und der Aufbau von Netzwerken zur verbesserten Angebotsvermittlung.

Das folgende Beispiel soll die Anwendungsmöglichkeiten gesundheitsförderlich-präventiv ausgerichteter Pflegeinterventionen verdeutlichen.

Fallbeispiel

Frau Annemarie Pelzer ist froh, von diesen Treffen erfahren zu haben. In der ortsansässigen Sozialstation finden regelmäßig Informationsveranstaltungen zu verschiedenen gesundheitsbezogenen Themen statt. So hat sie bereits an Themen zur „gesunden Ernährung“, zu „Bewegung im Alter“ und „Entspannungstechniken“ teilgenommen.

Erfahren hat sie von den Veranstaltungen durch die Pflegerin, die ihren Mann zu Hause betreut. Herr Pelzer benötigt seit einem Jahr pflegerische Hilfe, nachdem er sich bei einem Sturz auf eisglatter Straße einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen hatte. Hierauf folgte eine schwere Zeit im Krankenhaus. Nach der OP war Herr Pelzer zeitweise verwirrt und anfangs kaum in der Lage, das Bett zu verlassen. Die Pflegenden schafften es aber in Zusammenarbeit mit den Physiotherapeuten, dass ihr Mann nach einigen Tagen bereits wieder auf einem Stuhl Platz nehmen konnte. Zusätzlich wurde er dazu aktiviert, die Pflege des Oberkörpers in weiten Teilen wieder selbst zu übernehmen. Sie konnte beobachten, wie intensiv auf den Hautzustand ihres Mannes geachtet und wie er immer wieder zu Atemübungen angehalten wurde. Durch die Pflegenden erfuhren sie und ihr Mann, dass dies zur Vorbeugung von Druckgeschwüren und einer Lungenentzündung nötig sei.

Alsbald wurde Frau Pelzer in die Pflege eingebunden und in den prophylaktischen Maßnahmen angeleitet, um diese auch zu Hause durchführen zu können. Zusätzlich bekam sie wertvolle Hinweise zur rückenschonenden Arbeitsweise im Rahmen der Mobilisation.

Als ihr Mann entlassen wurde, fühlte sich Frau Pelzer jedoch hinsichtlich der neuen Situation unsicher. Im Rahmen des Entlassungsmanagements der Klinik wurde sie in dieser Phase jedoch von den Pflegenden beraten und begleitet. Zusätzlich wurden wichtige Kontakte hergestellt (z. B. ambulanter Pflegedienst, Krankenkassen) und Vorbereitungen für die Pflege zu Hause in die Wege geleitet (z. B. Organisation von Hilfsmitteln).

Frau Pelzer besuchte schließlich auch den Kurs „Pflegen zu Hause“, der ihr zusätzlich Sicherheit vermittelte. Durch die stetige Aktivierung ihres Mannes konnte dieser mittels eines Rollators gehend das Krankenhaus verlassen. Inzwischen benötigt Herr Pelzer nur noch leichte Hilfestellungen bei der Körperpflege und beim An- und Auskleiden. Herr und Frau Pelzer machen nicht zuletzt aufgrund der Veranstaltung „Bewegung im Alter“ ausgiebige Spaziergänge. Sie fühlen sich beide – obwohl Herr Pelzer beim Gehen einen Gehstock zu Hilfe nimmt – richtig gesund.

7.3.3.5 Gesundheitspflege in der Praxis

Die genannten Konzepte zur Kompetenzförderung finden bereits in der Praxis Anwendung und wurden auch in die bestehenden Ausbildungsrichtlinien zur Gesundheits- und Kranken-/Kinderkrankenpflege der verschiedenen Bundesländer integriert. Gerade hinsichtlich der verkürzten Liegezeiten und einer Verlagerung der Pflege in den ambulanten Versorgungsbereich nimmt jedoch die Relevanz der Konzepte in der Akutpflege wie auch in der ambulanten Pflege weiter zu. Denn gerade frühe Entlassungen und aufwendige ambulante pflegerische Versorgung machen die Kompetenzstärkung der Pflegebedürftigen umso dringlicher. Insgesamt ist in beiden Versorgungsbereichen mit einer zunehmend professionalisierten Anwendung der genannten Konzepte zu rechnen.

Präventiver Hausbesuch

In diesem Zusammenhang ist auch der präventive Hausbesuch zu nennen, der zunehmend diskutiert wird. Er dient der Vorbeugung von Pflegebedürftigkeit. Es handelt sich hierbei um eine individuelle Beratung der Pflege von älteren Menschen im eigenen Heim hinsichtlich Ressourcen und Risiken von Selbstständigkeit und Gesundheit. Noch wird der präventive Hausbesuch hauptsächlich innerhalb von Modellprojekten angewandt.

Public Health Nursing

Weiterhin erschließt sich die Pflege auch neue Aufgabengebiete im Bereich des „Public Health“ – das Public Health Nursing.

„Public Health Nursing wird in diesem Verständnis als allgemeiner Beitrag bezeichnet, den die Pflegenden zur Bewältigung von Public-Health-Aufgaben leisten können: … präventiv orientierte pflegerische Arbeit im Bereich der Bevölkerungsgesundheit“ (Brieskorn-Zinke 2007, S.18).

2 pflegerische Ansätze im Bereich des Public Health, die über die klassischen Aufgabengebiete wie etwa die Prävention von Infektionskrankheiten hinausgehen, sind z.B.:

School Nurse (Schulgesundheitspfleger) Die School Nurse beschäftigt sich mit der Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen im Setting Schule (damit werden große Anteile der Bevölkerungsgruppe erreicht, da aufgrund der Schulpflicht fast alle Kinder schulische Institutionen in Anspruch nehmen).

Die School Nurse verfolgt das Ziel, Gesundheit, Prävention und Gesundheitsförderung in den Schulalltag zu integrieren, indem sie als professionelle Ansprechperson zur Verfügung steht und gesundheitsförderliche Potenziale unterstützt (Steinbach 2015, vgl. Kocks 2008).

Family Health Nurse (Familiengesundheitspfleger) Da die Zahl älterer und auch pflegebedürftiger Menschen immer weiter ansteigt und es für die Kommunen eine große Herausforderung darstellt, ihnen ein angemessenes soziales Umfeld zu gewährleisten, wurde von der WHO – im Rahmen des Konzeptes „Gesundheit 21“ die neue pflegerische Qualifizierung „Family Health Nurse“ empfohlen.

Family Nursing beschäftigt sich mit familienorientierter und familienzentrierter Pflege im ambulanten Versorgungsbereich. Im Zentrum der Tätigkeiten stehen insbesondere die Beratung und das Management von Interventionen.

Das Modell der Familiy Health Nurse (FHN) hat das Ziel, eine Verbindung zwischen der Pflege im eigenen Wohnraum des Patienten und der Zielgruppe Familie herzustellen, wobei das abschließende Public-Health-Ziel die „gesunde Familie“ darstellt (Steinbach 2015).

7.3.4 Hilfen für Helfende – berufliche Gesundheitsförderung für Pflegende

Pflegende sind einer hohen Zahl von Belastungen ausgesetzt, die sie in ihrem beruflichen Alltag zu bewältigen haben. Für sie ist es wichtig, die belastenden Faktoren aktiv zu identifizieren, um ihnen in entsprechender – präventiv gesundheitsförderlicher – Weise begegnen zu können.

Diskutiert werden bereits seit den 1970er-Jahren die hohen körperlichen und psychischen Belastungen im Pflegeberuf. Geringe Aufstiegschancen sowie das Verhältnis zwischen großer Belastung einerseits und niedrigem Lohn andererseits werden zunehmend als eine Ursache für die hohe Fluktuations- und Ausstiegsrate in den Pflegeberufen gesehen (Bock et al. 2011). In den letzten Jahren kam es insbesondere durch die steigenden Patientenzahlen und Verkürzungen der Verweildauer im Krankenhaus bei gleichzeitigem Personalabbau zu einer deutlichen Arbeitsverdichtung im Pflegebereich der Krankenhäuser (vgl. Deutscher Pflegerat e.V. 2014). Die subjektiv empfundene Zunahme dieser Belastungen wurde in der „NEXT“-Studie (nurses’ early exit study, Studie über den frühen Berufsausstieg von Pflegenden 2002 – 2006) nachgewiesen. Jede 5. Pflegekraft gab in der Studie an, dass die beruflichen Belastungen stark zugenommen haben. Als Hauptursache wurde der Zwang von Einsparungen angegeben. Belastungen können verschiedene Ursachen haben:

Organisatorische Belastung

-

zunehmende Verdichtung der Arbeitsbelastung aufgrund von steigenden Patientenzahlen, Zunahme von schwerstpflegebedürftig-multimorbiden Patienten und Verkürzungen der Verweildauer bei reduziertem ▶ Personalstand.

-

verstärkt empfundener Zeitdruck bei der pflegerischen Arbeit in Kombination mit der Zunahme von administrativen Tätigkeiten (Braun et al. 2005)

-

hoher Krankenstand bei dem Pflegepersonal mit der Folge einer erhöhten Belastung des anwesenden Personals

-

Mängel bei der Einarbeitung neuer Kollegen

-

Mängel bei der Arbeitsorganisation (z. B. ständiger Wechsel der Schichtdienste)

Physische Belastung

-

Heben und Tragen von schweren Lasten, oftmals mit der Folge von ▶ Beschwerden im Bewegungsapparat der Pflegefachkräfte

-

Exposition von ionisierender Strahlung

-

Schicht- und gerade auch Nachtdienst belasten den Organismus

Psychosoziale Belastung

-

ständiger Umgang mit menschlichem Leid und Lebensschicksalen anderer Menschen

-

Differenzen mit Teammitgliedern und Vorgesetzten

-

Umgang mit aggressiven/unfreundlichen Patienten und deren Angehörigen

Die verschiedenen Belastungsschwerpunkte werden in den Tätigkeitsbereichen der Pflege (Krankenhaus, Pflegeheimen, ambulante Pflege) von den Pflegepersonen unterschiedlich intensiv wahrgenommen.

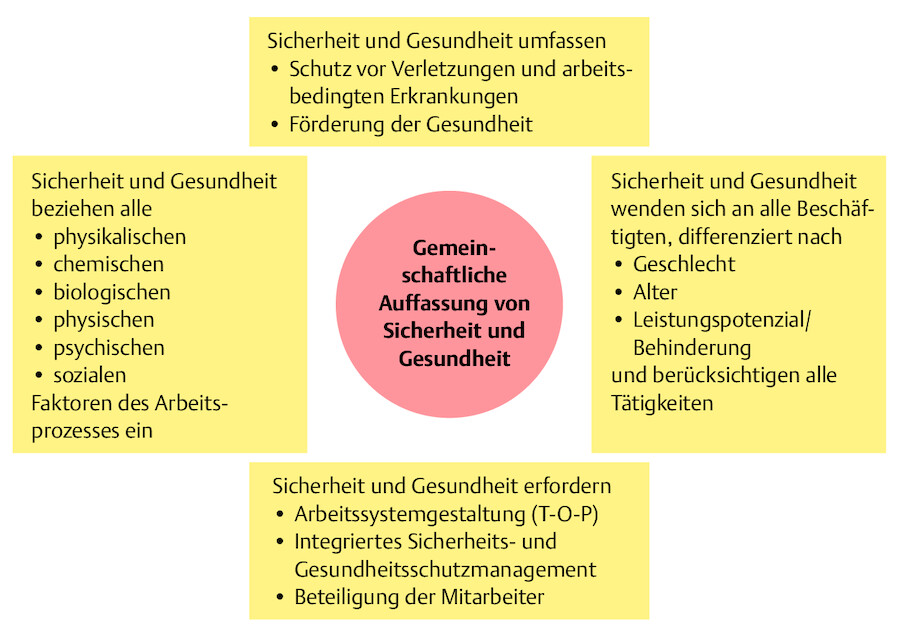

7.3.4.1 Betriebliche Gesundheitsförderung in der Pflege als Aufgabe der Führung

Aufgrund der Vielzahl der beruflichen Belastungen in der Pflege kann die Entwicklung und Förderung von ▶ Widerstandsressourcen zur Bewältigung dieser Anforderungen nicht allein der einzelnen Pflegeperson überlassen werden. Betriebliche Prävention und Gesundheitsschutz müssen als wichtiges Unternehmensziel verankert werden ( ▶ Abb. 7.11).

Das Zusammenspiel von Sicherheit und Gesundheit (nach Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2009).

Abb. 7.11

Der von der EU in Auftrag gegebene Leitfaden für Prävention und gute Betriebspraxis erläutert, dass die Schaffung sicherer und gesunder Arbeitsplätze sich besser erreichen lässt, wenn Arbeits- und Gesundheitsschutz fester Bestandteil des Qualitätsmanagements sind. Nicht alle Maßnahmen erweisen sich als gleichermaßen effektiv. Präventionsmaßnahmen, die auf reine Wissens- und Informationsvermittlung in Unterrichtsform abzielen, tragen kaum zur Verringerung der gesundheitlichen Beschwerden des Personals bei. Die besten Ergebnisse im Hinblick auf die Reduzierung von Muskel-Skelett-Erkrankungen konnten nachweisbar mit körperlichen Bewegungs- und Übungsprogrammen zur Steigerung der physischen Belastbarkeit, Verbesserung der Beweglichkeit und Erhöhung der Fitness von Beschäftigten erzielt werden. Daneben erweisen sich v.a. Mehrkomponenten-Programme als effektiv, die sowohl verhaltenspräventive Maßnahmen (Schulungen, Bewegungsprogramme) mit verhältnispräventiven Interventionen kombinieren, z. B. technische Hilfsmittel zum Heben und Tragen oder arbeitsorganisatorische Veränderungen, z. B. Veränderungen in der Dienstplangestaltung. Untersuchungen haben ergeben, dass Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung zu einer Reduktion der Krankheitskosten um durchschnittlich 26,1 % führen. Die krankheitsbedingten Fehlzeiten werden um durchschnittlich 26,8 % verringert (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin et al. 2009).

7.3.4.2 Burn-out – ein Risiko in der Pflegearbeit

Definition

Das Burn-out-Syndrom („burn out“ = engl.: „ausbrennen“) ist ein Zustand psychischer oder seelischer Erschöpfung, der als Auswirkung lang anhaltender negativer Gefühle entsteht, die sich in Arbeit und Selbstbild des Menschen entwickeln (Fengler in Domnowski 2010).

Ursachen

Die Entscheidung, den Pflegeberuf zu ergreifen, heißt auch, einen großen Teil seines Lebens mit den Lebensschicksalen anderer Menschen zu verbringen. Die Zerrissenheit, Ängste, Wut, den Schmerz, die Ohnmacht und die Hilflosigkeit dieser Menschen werden erlebt. Dadurch werden auch eigene Grenzen des Ertragenkönnens aufgezeigt. Oftmals wählen Menschen, die besonders „gefühlsbegabt“ sind und das Leiden anderer mitfühlen und nachvollziehen können, einen pflegerischen Beruf. Je ausgeprägter diese Fähigkeit ist, umso größer ist die Gefahr, dass aus Mitgefühl ein Mitleiden wird.

Zusätzlich ist der Alltag der Pflegenden geprägt von Zeitdruck, vielen Terminen, Entscheidungsdruck und der Anforderung, sich schnell und ständig auf die Erwartungen und Ansprüche der Klienten einzustellen (Domnowski 2010). Die Pflegefachkräfte stehen unter einer Dauerbelastung (Stress), die bei einer unzureichenden Aufarbeitung und Eigenreflexion (Psychohygiene) zu schweren Krankheiten, psychischen Störungen und letztlich zum Auftreten des Burn-out-Syndroms beitragen kann. Die Ursachen des „Ausbrennens“ liegen somit in Persönlichkeitsfaktoren der Pflegepersonen wie auch in den Umgebungsbedingungen ihrer Arbeit begründet ( ▶ Abb. 7.12).

Burn-out.

Abb. 7.12 Zu einem Burn-out können viele Faktoren beitragen (nach Rose 1995).

Symptome

Das Burn-out-Syndrom äußert sich durch verschiedene Symptome:

-

körperliche: Ermüdung, Energiemangel, Unfall- und Krankheitsanfälligkeit

-

emotionale: Niedergeschlagenheit, Hilf- und Hoffnungslosigkeit, Reizbarkeit, Nervosität

-

geistige: negative Einstellung zu sich selbst, zum Leben und zur Arbeit allgemein

Verlauf und Symptomatik

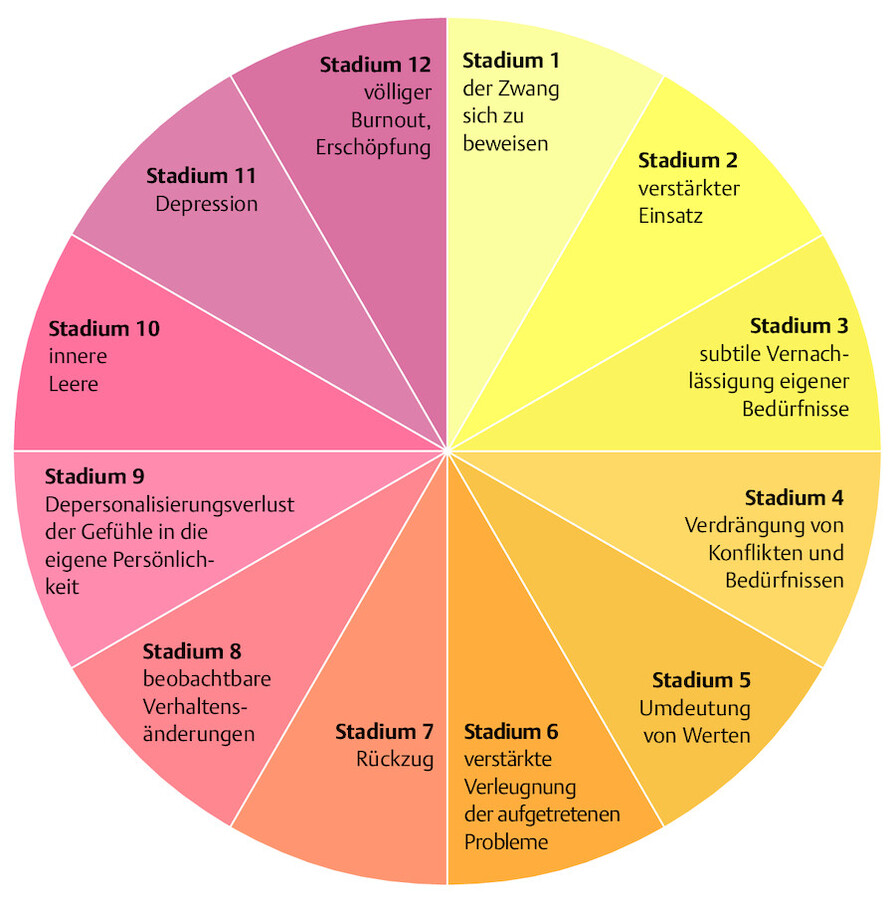

Die Ausbildung eines Burn-out-Syndroms findet in Phasen statt. Das Burn-out-Syndrom kann das Ergebnis eines langen Prozesses sein oder sich innerhalb weniger Monate rasch entwickeln. Es gibt unterschiedliche Beschreibungen der Phasenentwicklung eines Burn-outs, die sich zwischen der Darstellung von 5 bis zu 12 Phasen bewegen ( ▶ Abb. 7.13). Es besteht in jeder Phase die Möglichkeit, mit geeigneten Interventionen aus der „Burn-out-Karriere“ auszusteigen.

Der Burn-out-Zyklus (nach Freudenberger und North 1995).

Abb. 7.13

Präventions- und Schutzmaßnahmen

Die Prävention des Burn-out-Syndroms ist ein wesentlicher Teil eines Gesamtkonzepts betrieblicher Gesundheitsförderung. Um der Entwicklung von auslösenden Stressoren am Arbeitsplatz vorzubeugen, sollte ein kontinuierliches „Monitoring“ der Arbeitssituation erfolgen. Hierfür stehen folgende Instrumente zur Verfügung (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin et al. 2009):

-

Analyse der Arbeitsunfähigkeitsdaten

-

Gefährdungsbeurteilung/Mitarbeiterbefragungen

-

Arbeitssituationsanalyse

-

Gesundheitszirkel

-

Mitarbeitergespräche

Für die Verhältnisprävention bieten sich folgende organisatorische Schutzmaßnahmen an:

-

Arbeitsorganisation mitarbeiterorientiert gestalten

-