11 ATL Sich bewegen

Fallbeispiel

Simone Jochum

Pflegesituation Frau Lürsen

Die 50-jährige Frau Lürsen ist Abteilungsleiterin bei einer großen Versicherung. Sie hat während der Woche lange anstrengende Arbeitstage, sitzt dabei meistens am Schreibtisch und raucht eine Packung Zigaretten am Tag. Durch die fehlende Bewegung und eine einseitige Ernährung besteht bei Frau Lürsen eine Adipositas. In ihrem lang ersehnten Osterurlaub unternimmt Frau Lürsen mit ihrem Ehemann eine Reise nach Thailand. Nach 3 erholsamen Wochen rückt der Tag der Heimreise schnell näher. Auf dem 14-stündigen Nachtflug zurück nach Deutschland schläft Frau Lürsen die meiste Zeit.

Zu Hause angekommen bemerkt Frau Lürsen am übernächsten Tag, dass ihr linkes Bein geschwollen ist. Beim Aufstehen und Gehen verspürt sie einen ziehenden Schmerz in der Wade, schiebt die Beschwerden aber auf ihre schon länger bekannten Varizen. Die Schmerzen halten jedoch weiter an und Frau Lürsen sucht schließlich ihren Hausarzt auf. Dieser überweist sie sofort mit dem Verdacht auf eine tiefe Beinvenenthrombose (TVT) ins Krankenhaus. Dort werden eine Dopplersonografie und eine Phlebografie durchgeführt, die den Verdacht des Hausarztes bestätigen. Frau Lürsen wird stationär aufgenommen, erhält Kompressionsverbände und eine Antikoagulationstherapie mit Heparin. Gesundheits- und Krankenpflegerin Mia Schnell hat heute Frühdienst und begleitet die ärztliche Visite. Der Stationsarzt begrüßt Frau Lürsen: „Guten Morgen, Frau Lürsen. Wie geht es Ihnen heute Morgen?“ „So einigermaßen“, erklärt Frau Lürsen, „das Bein ist schon viel besser, aber seit ich hier bin, liege ich nur im Bett. Nun habe ich ziemliche Rückenschmerzen durch die wenige Bewegung.“ „Das kann ich mir gut vorstellen. Ich halte es auch für sinnvoll, dass Sie ab sofort mit der Mobilisation beginnen“, ermutigt der Arzt Frau Lürsen. Diese atmet erleichtert auf. „Ich werde nach der Visite zu Ihnen kommen und sie bei der Mobilisation unterstützen“, informiert Mia Schnell die Patientin, „vorher werde ich Ihnen noch den Kompressionsverband neu anlegen.“

11.1 Kinästhetik – Grundlagen aus Pflege- und Bezugswissenschaften

Für den Pflegefachberuf werden körperliche Voraussetzungen und Bewegungsfertigkeiten gebraucht. Dies fördert die Gesundheiterhaltung im Beruf und die Selbstkompetenz, sich lebenslang an die individuelle Belastbarkeit und sich verändernde Arbeitsbedingungen anzupassen. Die berufliche Kompetenz für die Pflege entwickelt sich durch den Erwerb von Fachwissen und beruflichen Fertigkeiten durch die Reflexion individueller Pflegeprozesse mit Patienten sowie der Überzeugung der eigenen Wirksamkeit. Merkmale beruflicher Kompetenz sind neben einer korrekten und angemessenen Durchführung pflegespezifischer Aufgaben die Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit, die Fähigkeit zu Konfliktlösung und Stressbewältigung und der Erhalt der eigenen Gesundheit. Dem geht i.d.R. ein längerer persönlicher Lernprozess voraus, der die Notwendigkeiten des Berufs und die tatsächlichen Arbeitsanforderungen fokussiert. Und – typischerweise braucht es die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen für die eigene Berufs- und Lebenspraxis.

Die Kinästhetik gilt im Allgemeinen als brauchbares Mittel, Pflegeprozesse bewegungsorientiert und gesundheitsfördernd zu gestalten. Die Möglichkeiten dieses bewegungsbasierten Lernkonzeptes sind allerdings abhängig vom Umfang des Unterrichts- und Trainingsangebots. Die Bereitschaft und Entscheidung der Pflegenden, sich auf einen Lern- und Erfahrungsweg im Bewegungslernen für das Berufsumfeld einzulassen und das Erlernte zu praktizieren, benötigen die Zustimmung und Unterstützung des Pflegemanagements und des kollegialen Umfeldes.

Ausgehend von den eigenen körperlichen Möglichkeiten und den Bedingungen des Arbeitsumfeldes lernt die Pflegende, sich selbst als einen „bewegenden Körper“ zu verstehen. So kann sie sich als Mittel der Unterstützung und Hilfe für Personen mit Pflegebedarf einbringen. Dieser kommunikative Prozess basiert auf der Fähigkeit zur Körper- und Bewegungsempfindung. Und der Möglichkeit, über Körperberührung wechselseitig Bewegungsinformationen zu geben, anzunehmen und zu deuten.

Die Pflegende benötigt eine sinnesspezifische Aufmerksamkeit, Kenntnisse über die Faktoren menschlicher Bewegung, Bewegungserfahrung und Selbsteinschätzung, soziale und kommunikative Kompetenz sowie sensomotorische und koordinative Fertigkeiten. Die Teilhabe an einer Bewegungsinteraktion über die kinästhetische Sinnesfunktion und sensorisch-motorische Mittel stellt keine besonderen Voraussetzungen an die von Pflege betroffene Person.

11.1.1 Bewegungslernen

Bewegungslernen in Sinne der Kinästhetik orientiert sich an Faktoren der menschlichen Bewegungsentwicklung. Diese erscheint vorgeburtlich und in den ersten Lebensjahren v.a. in spiralförmigen Bewegungsmustern abzulaufen. Im kindlichen Bewegungsverhalten lassen sich folgende Faktoren beschreiben:

-

spiralförmige Bewegungsabläufe, die der Körperform folgen

-

stetiger Wechsel von An- und Entspannung der Muskulatur

-

Einsatz der Stützkraft der Knochen

-

Beachtung der Schwerkraft als Bewegungsantrieb

-

Sicherheit und Balance

-

Leichtigkeit und durchgehender Bewegungsfluss

-

Aufmerksamkeit auf das Tun und die Selbstkontrolle

Kindliche Bewegungsmuster entfalten sich autonom, intentional „hin zur Welt“ und im sozialen Dialog mit den wichtigen Bezugspersonen. Diese Eigenschaften in der Bewegungsentwicklung wirken selbstregulierend und psychovegetativ stabilisierend auf Wachheit, Stimmung und Immunkompetenz. Sie bestätigen i.d.R. die Überzeugung der eigenen Wirksamkeit.

Die bewegungsökonomischen Faktoren der frühen Kindheit sind in den Bewegungsabläufen Erwachsener nur noch wenig zu beobachten. Durch Erziehung, Sozialisation, Lebenskultur, Bewegungsgewohnheiten, Stressbelastungen, Bewegungsmangel u. a. werden die Alltags- und Arbeitsbewegungen i. A. zielgerichtet, zügig und bewegungsarm, auch mit höherem Kraftaufwand als notwendig und ohne Aufmerksamkeit für das tatsächliche Geschehen. Häufig sind Bewegungsabläufe wenig wirksam in Bezug auf die verfolgte Absicht, somit belastend und überlastend. Kommunikatives Bewegungslernen zielt daher auf die Reintegration von Eigenschaften der kindlichen Bewegung: ( ▶ Abb. 11.1)

-

durch die Verlangsamung der Bewegungsabläufe, damit Bewegungsgeschwindigkeit, -richtung und -rhythmus wahrgenommen und reguliert werden können

-

durch die Nutzung von kurvenlinearen Bewegungsmustern im Körper über diagonale Achsen, um das Gleichgewicht in der Schwerkraft flexibel zu halten und die Stützmöglichkeiten des Skeletts zu erweitern

-

durch den Einsatz von kraftdynamischen Aktivitäten, um Hebeaktivitäten gegen die Schwerkraft zu vermeiden

Bewegungsverhalten von Kleinkindern.

Abb. 11.1

Abb. 11.1a

(Foto: P. Blåfield, Thieme)

Abb. 11.1b

(Foto: P. Blåfield, Thieme)

Abb. 11.1c

(Foto: P. Blåfield, Thieme)

Bewegungsökonomie in Alltags- und Arbeitsbewegungen Erwachsener entwickelt sich durch:

-

Nutzen und Empfinden von fließenden Bewegungsmustern

-

Entwicklung eines ausgeglichenen Grundtonus der gesamten Muskulatur

-

Wahrnehmen und bewusstes Einsetzen der Stützkraft des Skeletts

-

Erspüren der tatsächlichen Beweglichkeit des Skeletts

-

Entwicklung eines spürenden Kontaktes zum Boden

-

freies Fließen des Atems

-

fokussierte Aufmerksamkeit für das momentane Geschehen

Entstehende Zentriertheit und Leichtigkeit der eigenen Bewegung nutzen die Festigkeit des Bodens und das bewegte, labile Gleichgewicht in der Schwerkraft als Mittel für ein fließendes Gleichgewicht im Bewegungs- und Handlungsdialog zwischen Pflegekraft und Patienten.

11.1.2 Bewegung und Gesundheit

Personen mit Pflegebedarf benötigen ökonomisch gestaltete Bewegungsabläufe, um ihre Eigenständigkeit und Selbsttätigkeit wiederzuerlangen und/oder um dauerhafte Gesundheitsdefizite und Bewegungseinschränkungen zu mildern oder in den Alltag integrieren zu können. Die sensomotorische Kompetenz der Pflegekraft, die Fertigkeit, Bewegungsverhalten wahrnehmen, analysieren und individuell unterstützen zu können, wirkt auf das Wohlbefinden der pflegebetroffenen Person und ihren Gesundungsprozess.

Das unmittelbare Erleben des eigenen Könnens im Pflegeprozess wirkt positiv bestätigend auf die beteiligten Personen. Durch die Fertigkeit der Pflegenden, über aufmerksame Berührung und angemessene Körperbewegung Informationen zu Bewegungsunterstützung, Bewegungsführung und/oder Bewegungsbegleitung zu geben, wird helfendes Handeln zu einem symmetrischen (= gleichrangiger, auf nicht hierarchischer Ebene stattfindender) Interaktionsprozess und somit häufig zu einer gegenseitig stützenden sozialen Erfahrung. Dieser Handlungsdialog fördert die Gesundung und die Gesunderhaltung von Personen mit Pflegebedarf. Darüber hinaus ist es ein brauchbares Mittel, die körperlichen und psychischen Belastungen der Fach- und Hilfskräfte der Gesundheitsberufe und pflegender Angehöriger auszugleichen.

Prävention und Gesundheitsförderung

Die Pflegende ist Vermittlerin von Bewegungsverhalten zur Rehabilitation in stationärer und ambulanter Pflege. Bei der Anleitung des Patienten zur Selbstpflege und von pflegenden Angehörigen steigert die eigene Bewegungskompetenz die Aufmerksamkeit für Möglichkeiten, bleibende Gesundheitsprobleme und Einschränkungen in angemessene Bewegungsabläufe zu integrieren. Dies kann die Entstehung sekundärer Gesundheitsprobleme und eine zunehmender Pflegeabhängigkeit des Patienten verhindern oder reduzieren sowie pflegende Angehörige wirksam vor gesundheitlichen und psychosozialen Überlastungen schützen.

Lebensphase Kind

Mechthild Hoehl

Bewegungsentwicklung

Die Bewegungsentwicklung eines gesunden Kindes können Sie ▶ Tab. 11.1 entnehmen.

|

Entwicklungsstufe |

Bewegungsfähigkeit |

|

Neugeborenes |

|

|

3.–4.Monat |

|

|

5. Monat |

|

|

7.–9. Monat |

|

|

10.–12. Monat |

|

|

12.–18. Monat |

|

Die „Meilensteine“ der Bewegungsentwicklung entsprechen auch den Grundpositionen des Kinästhetik Konzeptes.

Beim passiven Bewegen eines Kindes in Pflegesituationen sollten die natürlichen Bewegungsabläufe, die das Kind im Laufe seiner Bewegungsentwicklung erreichen wird, übernommen werden. Dementsprechend wird ein Kind über die Drehung von der Rücken- über die Seitenlage so von der Unterlage aufgenommen, dass es mit den Beinchen zuletzt die Unterlage berührt. Das erleichtert dem Kind die Orientierung im Raum und unterstützt die Entwicklung seiner natürlichen Bewegungsmuster.

Störungen der Bewegungsentwicklung

Störungen der Bewegungsentwicklung und des Bewegungsverhaltens bei Kindern können unterschiedliche Ursachen haben: Unreife, geburtstraumatische Verletzungen, Mangelzustände und Traumen sowie neurologische und psychische Störungen können sich negativ auf die Bewegungsentwicklung auswirken. Nachfolgend wird auf diese kurz eingegangen.

Unreife

Frühgeborenen fehlt je nach Gestationsalter ein Teil der vorgeburtlichen Bewegungsentwicklung. Sie sind früher als Reifgeborene der Schwerkraft ausgesetzt, sodass sie nicht in der Lage sind, die Beugehaltung der Extremitäten einzunehmen und zu halten. Dementsprechend liegen vor der 34. SSW geborene Kinder eher in einer „Froschhaltung“.

Komplikationen der Frühgeburtlichkeit wie Sauerstoffmangel oder Hirnblutungen können auch längerfristig bei ehemaligen Frühgeborenen zu Spastiken und Fehlkoordinationen führen.

Geburtstraumatische Verletzungen

Der Durchtritt des Kindes durch das Becken kann v.a. bei Fehllagen zu Verletzungen führen. Es kann zu

-

Kopfdeformitäten,

-

Wirbelblockaden,

-

Klavikulafrakturen,

-

Einblutungen in den Musculus sternocleidomasteoideus mit Schiefhals,

-

Fazialisparese,

-

Plexusparese kommen.

Mangelzustände und Asphyxien

Kommt es bei der Geburt z.B. zum Geburtsstillstand, zu einer vorzeitigen Plazentalösung oder einem Atemstillstand, kann dies dramatische Folgen für die psychomotorische Entwicklung des Kindes haben.

Psychische Geburtstraumen

Psychische Geburtstraumen nach protrahierten Geburten führen häufig zu einer Störung der altersentsprechenden Regulationsmechanismen, erkennbar an verstärkten oder verlängerten Neugeborenen-Reflexmustern, Zittern und Unruhe.

Neurologische und muskuläre Erkrankungen

Bewegungsstörungen aufgrund von frühkindlichen neurologischen und muskulären Erkrankungen führen häufig schon im Kindesalter zum Tod:

-

Muskelatrophie: Bedingt durch die Degeneration der Vorderhornzellen des Rückenmarks verkümmert die Muskulatur.

-

Muskeldystrophie: Genetisch bedingter Muskelschwund, der sich bei einem zunächst gesund erscheinenden Kind entwickelt und zu zunehmender Muskelschwäche führt.

Psychische, psychosomatische und psychiatrische Bewegungsstörungen

-

frühkindlicher Autismus führt häufig zu stereotypen Bewegungsmustern (wedeln mit den Händen, schaukeln)

-

ähnliche Bewegungsmuster sind auch bei Deprivation (stark bindungsgestörten Kindern) zu beobachten

Bewegungsfördernde Maßnahmen

Um die Bewegungsentwicklung und das Bewegungsverhalten von Kindern zu unterstützen, bieten sich folgende Maßnahmen an:

-

Bewegungsräume schaffen, in denen sich das Kind sicher bewegen kann – dies gilt auch für das Krankenhaus.

-

Unterstützung der natürlichen Bewegungsabläufe durch „Kinästhetik Infant Handling“, entwicklungsfördernde Spielangebote, sportliche Betätigung. Anleitung der Familien zu entsprechenden Maßnahmen, Eltern motivieren, entwicklungsfördernde Maßnahmen bei gesunden und kranken Kindern im Alltag umzusetzen

-

bei Entwicklungsauffälligkeiten: Anregung frühzeitiger Entwicklungsdiagnostik, enge Zusammenarbeit mit Physiotherapeuten

11.1.2.1 Bewegungsempfindung (Kinästhetik)

Definition

Die Herkunft des Wortes Kinästhetik leitet sich aus den griechischen Wörtern kiniesis = Bewegung, aisthesis = Empfindung ab. Kinästhese, Kinästhesie oder Kinästhetik bezeichnet i. A. die nach innen gerichteten (interozeptischen) Anteile menschlicher Wahrnehmungsfähigkeit, die für die Entwicklung und Erhaltung der lebenswichtigen Funktionen des Menschen wesentlicher sind als die nach außen gerichteten (exterozeptischen) Sinnesfunktionen.

Neurophysiologische Faktoren kinästhetischer Empfindungsfähigkeit sind:

-

Muskelspannung (Muskel- und Sehnenrezeptoren)

-

Gelenkbewegungen (Gelenkrezeptoren)

-

Tiefendruck (Haut- und Muskelrezeptoren)

-

Schmerzen (Schmerzrezeptoren)

-

Gleichgewicht und Raumlage (Vestibularapparat)

-

viszerale und vegetative Empfindungen (Organrezeptoren)

-

psychosomatogene Selbstempfindung, Emotionsregulierung, Körperbild und Körper-Selbst mittels komplexer hirnorganischer Funktionen

Die zugrunde liegende Definition der kinästhetischen Empfindungsfähigkeit basiert auf der bewegungspädagogischen Arbeit und Forschung des Physikers und Bewegungslehrers Moshe Feldenkrais (Feldenkrais 1994). In der Fachliteratur findet sich hierfür auch der Begriff Propriozeption (Tiefenwahrnehmung), der gleich oder ähnlich definiert ist. Der Arzt Thure v. Üexküll nannte dieses Selbstempfinden „subjektive Anatomie“ zur Veranschaulichung der Wichtigkeit des Körpererlebens für die psychosomatische Medizin und die Notwendigkeit einer körperbezogenen Psychotherapie (v. Üexküll 1994).

Selbstempfinden und Eigenerleben – sich körperlich spüren, erfassen und deuten zu können – beruhen auf eher unbewussten oder vorbewussten kinästhetischen Empfindungen, die durch die Wahrnehmung folgender Faktoren bewusst werden können:

-

Körperorganisation im Schwerkraftfeld

-

Raumposition und Bewegung im Raum

-

Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit

-

Bewegungs- und Handlungsfähigkeit

-

körperliches Empfinden von Affekten und Emotionen

-

Erleben des eigenen Wohlbefindens

-

Körperliche Faktoren von Stressbelastungen

-

Empfinden sozialer Nähe und Distanz zu anderen Personen

Von Erwachsenen werden diese Tiefendimensionen des Selbsterlebens und der Eigenständigkeit häufig nur beachtet, wenn Gesundheitsprobleme die Bewegungsfähigkeit, das Wohlbefinden, die Stimmung beeinflussen, oder bei Erkrankungen, die sich auf die Lebensgestaltung auswirken.

11.1.2.2 Bewegung und Sinnesfunktion

Die Funktion aller Sinnessysteme ist durch die Informationsaufnahme an spezifischen Rezeptoren, die sensomotorische Verarbeitung (autonom oder willentlich gesteuerte Muskeltätigkeit) und die neuronale Repräsentation bedingt. Im gesunden Menschen ist dies autonom organisiert und bleibt unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Darüber hinaus kann jede Sinnesfunktion durch Bewegungsempfindung und Beeinflussung der Muskeltätigkeit (Bewegungskontrolle) einer bewussten und willentlichen Funktionssteuerung zur Reduzierung oder Erweiterung unterliegen.

Definition

Neuronale Repräsentationen finden in hirnorganischen Strukturen und Feldern statt, die sowohl die Sinnesfunktionen steuern als sie auch intern auslösen, Wahrnehmung (= Erkennen und Einordnung von sensorischen Informationen) ermöglichen sowie im Zusammenspiel mit anderen Hirnregionen Körperzustände und Gefühle erzeugen, Bewusstsein bilden und Denk- und Handlungsprozesse lenken.

11.1.2.3 Selbstempfinden und Selbstkonzept

Das Selbstkonzept einer Person spiegelt ihre Lebens- und Lernerfahrung. Hirnorganische Felder und Strukturen steuern individuelle Wahrnehmungsprozesse und erweitern sich darüber bzw. reduzieren sich bei Nichtgebrauch zugunsten wahrgenommener neuronaler Funktionen. Dies formt die individuelle Nutzung der Sinnesfunktionen und prägt Einstellungen, Haltungen, Denkprozesse und Handlungsgrundlagen sowie die Erwartungen gegenüber anderen und an sich selbst. Neben den frühen Bindungs- und Beziehungserfahrungen der ersten 2 Lebensjahre wirkt die Lern- und Lebensentwicklung mit unterstützenden, defizitären und/oder traumatischen Erfahrungen im Selbstkonzept einer Person. Selbstkonzepte sind dynamisch und entwickeln sich durch Lernen, Lebensereignisse, Lebenserfahrung, Denkprozesse etc. weiter. Eine Richtung der neurowissenschaftlichen Forschung formuliert Hypothesen, die dem körperlichen Selbstempfinden, der unmittelbaren Erfahrung über motorisch-sensorische Verarbeitung eine höhere Bedeutung für die Lernentwicklung zuschreiben als über Sinneskanäle, die Informationen aus der Umgebung aufnehmen. Diese wissenschaftliche Forschung zum Thema Embodiment, dt.: Verkörperung, untersucht neuronale Faktoren des Selbstempfindens und den somatischen und psychischen Einfluss auf Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Handeln.

Definition

Das Selbstkonzept umfasst alle bewussten und unbewussten Anteile des Selbsterlebens (Ich-Erlebens), der Einstellung zu sich selbst, des Selbstwertes, der Wirksamkeitsüberzeugung. Das Selbstkonzept kann z. B. durch Lernen, Bewegung, Beziehungserfahrung, Therapie oder auch bewusste kognitive Strategien, Meditation, Erlebnisse, positive und negative Ereignisse, schwerwiegende Erkrankungen u.a. beeinflusst werden.

Fallbeispiel

„Die Patientin, die so gut über Musik sprechen konnte, wurde von gravierenden Lokomotionsbehinderungen (Lokomotion = Fortbewegung) geplagt. Sobald jemand sie begleitete, ging sie mühelos. Die von ihr dafür vorgeschlagene Erklärung ist aufschlussreich: „Wenn Sie mit mir gehen, fühle ich in mir Ihre Kraft zum Gehen. Ich nehme teil an der Stärke und Freiheit, die Sie besitzen. Ich habe teil an Ihrer Kraft, Ihrer Wahrnehmung, Ihren Gefühlen, Ihrem Leben. Ohne es zu wissen, machen Sie mir ein großes Geschenk.“ Diese Patientin hob die Ähnlichkeit dieser Erfahrung mit dem Empfinden von Musik hervor: „Ich nehme teil an anderen Menschen, wie ich an der Musik teilnehme. Ob es andere Menschen mit ihren eigenen, natürlichen Bewegungen sind oder die Bewegungen der Musik, immer teilt sich mir dieses Gefühl der lebendigen Bewegung mit – nicht nur der Bewegung, sondern auch des Lebens.“ (Sacks 1995, S. 337)

11.2 Kinästhetik – Pflegesituationen erkennen, erfassen und bewerten

11.2.1 Bewegungsunterstützung im Pflegeprozess

Bei vielen pflegerischen Interaktionen sind die üblichen verbalen und nonverbalen Mittel der Kommunikation nur begrenzt wirksam. Die kinästhetische Wahrnehmungsfähigkeit im direkten Berührungskontakt ermöglicht den gegenseitigen Austausch von Bewegungsinformationen während der durchzuführenden Pflegehandlung. Wechselseitig vermittelt werden sensomotorische Aspekte des Fortbewegens, des Haltens einer Position oder des zielgerichteten koordinierten Bewegens der Körperteile, um die gegenseitige Anpassung und einen aufeinander bezogenen Bewegungsablauf zu gestalten. Bei differenzierter Wahrnehmungsfähigkeit sind körperliche Auswirkungen von affektiven, kognitiven, emotionalen oder sozialen Zuständen (z. B. Verwirrung, Vorbehalte, Ablehnung, Zustimmung) durch Abwehrspannung oder Spannungsanpassung spürbar und interpretierbar, können somit beachtet werden.

Definition

Sensomotorik bezeichnet das Ineinanderwirken der Gesamtheit der sensorischen (analysatorischen) und motorischen (effektorischen) Teilsysteme, die eine Bewegungshandlung ermöglichen. Die sensomotorische Funktion ist von affektiven, kognitiven, emotionalen und sozialen Faktoren beeinflusst und wirkt auf diese Faktoren zurück.

11.2.1.1 Aktivierung durch Eigenaktivität

Die sensomotorischen Anteile von Lebensaktivitäten werden häufig nicht wahrgenommen bzw. es sind aufseiten der Pflegenden nicht genügend Wissen und Bewegungskompetenz vorhanden, um diese zu beachten. Das führt zur Vernachlässigung von vorhandenen Bewegungsfähigkeiten der zu pflegenden Person. Dies wiederum fördert passives Verhalten und reduziert die Selbstwahrnehmung der Betroffenen. Unangemessene Interaktionen verursachen psychophysische Probleme und unnötige Belastungen für die beteiligten Personen. Ohne angemessene Bewegungsinformation bleiben Aufforderungen und Appelle an den Pflegeempfänger, dass er sich z. B. mehr bewegen, sich mehr Mühe geben solle, wirkungslos. Hinzu kommt, dass die betroffene Person anstatt einer angemessenen Unterstützung direkt oder indirekt negative Botschaften über sich selbst erhält. Einen leichten und sicheren Bewegungsablauf durchzuführen, der die Wahrnehmung eigener Fähigkeit vermittelt, motiviert dazu, eigene Möglichkeiten zu aktivieren. Weniger motivierend bzw. demotivierend ist es, wenn der Patient durch eine Pflegeaktivität erfährt, dass eranscheinend immobil, abhängig und hilflos ist.

Beispiel: „Hilfe beim Aufsetzen zur Bettkante“ Hat die Pflegende nicht genügend eigene Bewegungsfertigkeiten und Geschicklichkeit oder nimmt sie nicht wahr, welche individuellen Bewegungsanteile sie wirksam unterstützen kann, wird sie den Patienten auf die Bettkante bewegen oder heben, ohne ihn aktiv zu beteiligen. Diese „objekthafte“ Interaktion reduziert die Möglichkeiten beider Beteiligten: Die Hebeanstrengung der Pflegeperson bewirkt, dass der Patient den Kontakt zu Boden oder Auflagefläche und zur Schwerkraft verliert. Dadurch kann er sich nicht aktiv beteiligen, allenfalls durch Zusammenhalten seines Körpers. Heben bringt die pflegerische Interaktion aus dem körperlichen Gleichgewicht und wird damit zur Belastung der Beteiligten. Die pflegerische Beziehung wird negativ beeinflusst, z. B. durch Furcht der Pflegeperson vor Überlastung und Gesundheitsschäden, Ärger über die Inaktivität des Patienten oder das eigene Unvermögen; aufseiten des Patienten durch zunehmende Passivität, Angst vor unsicheren oder schmerzhaften Bewegungen, Abwehr, Zustandsverschlechterung usw.

Merke

Die Fähigkeit, über kinästhetische Mittel zu kommunizieren und sensomotorische Aspekte der Pflegehandlung zu beachten, ist eine wesentliche Voraussetzung, um pflegerische Interaktionen im körperlich, sozial und zwischen Absicht und Wirkung im Gleichgewicht zu halten. Symmetrische Bewegungsinteraktionen stabilisieren i. d. R. die psychosoziale Beziehung zwischen Menschen und motivieren zur Eigentätigkeit.

11.2.2 Auswirkungen von Stressbelastung

Die physische und psychische Belastung ist in der Pflege i. A. hoch. Eine gesunde Anpassungs- und Selbstsorgefertigkeit der Pflegeperson beeinflusst ihr Vermögen, sich angemessen körperlich, emotional und sozial auf Personen ihres Arbeitsumfeldes zu beziehen und ihre sonstigen beruflichen Aufgaben zu bewältigen. Unverarbeitete Stressbelastungen engen das Denken, Fühlen und Handeln ein (Hüther 2001). Dies zeigt sich

-

neuromotorisch in einer Einengung von Bewegungsmöglichkeiten, sensomotorisch durch Tonuserhöhung oder -reduzierung der Muskulatur und – daraus resultierend – durch eine Verminderung von Beweglichkeit und Vitalität,

-

psychosozial in einer Reduzierung der Selbststeuerung und Beziehungsfähigkeit,

-

immunologisch in einer verminderten Krankheitsabwehr,

-

neurobiologisch im Untergang von neuronalen Verbindungen bei gleichzeitiger neuronaler Stabilisierung und Vertiefung der Einengung des Denkens, Fühlens und Handelns.

Werden Stressbelastungen zu hoch und bleiben sie auf Dauer unbewältigt, kommt es zu einer krankheitsauslösenden Dynamik – die körperlichen Auswirkungen unbewältigten Stresses führen über Spannung, Schmerz, Unwohlsein, Krankheit und/oder durch ungeeignete Lösungsversuche (z. B. süchtiges Verhalten in Bezug auf Genuss- und Nahrungsmittel, Drogen, Medikamente, Sport, Glücksspiel, Konsum) zur Reduzierung körperlicher, emotionaler und sozialer Fähigkeiten, die wiederum weitere Stressbelastungen nach sich ziehen.

11.2.2.1 Einschränkendes Bewegungsverhalten

Bei der Durchführung von routinemäßigen Bewegungsabläufen oder Hebeaktivitäten sind Pflegende häufig nicht aufmerksam für die wahrnehmbare Rückwirkung auf den eigenen Körper. Die Ursache sind eine zu geringe Bewegungskompetenz sowie die daraus entstehenden unzureichenden und belastenden Handlungsgewohnheiten. Stressbelastungen nehmen zu, die sich körperlich und psychosozial auswirken. Die Alarmzeichen einer gesundheitlichen Gefährdung oder Einschränkung, wie Schmerzzustände, chronische Anspannung, Erschöpfung und die dadurch entstehenden sozialen Einschränkungen und Belastungen im Umgang mit Patienten können auch als Mangel an Bewusstheit und Anpassungsfähigkeit im eigenen Bewegungsverhalten angesehen werden.

11.2.2.2 Bewegungsanpassung

Durch eigene Bewegungsfertigkeiten und die daraus resultierende körperliche Entlastung erweitert die Pflegende ihre Anpassungsfähigkeiten an den Unterstützungsbedarf des Patienten. Setzt sie die eigene Körperbewegung als „Motor“ für den Patienten ein und beteiligt ihn an Handlungs- und Bewegungsabläufen im Rahmen seiner Fähigkeiten, reduziert sie Stressbelastungen durch körperliche Interventionen. Der mögliche fließende Austausch von Bewegungsinformationen erweitert den Handlungsspielraum beider beteiligten Personen und wirkt körperlich aktivierend und entlastend.

Merke

Die Pflegeperson nimmt das Mitbewegen des Patienten durch mehr oder weniger eigene Muskelspannung und Beweglichkeit wahr und kann mittels dieser andere bewegungsökonomische Faktoren beachten. Ist die kinästhetische Wahrnehmung der Pflegeperson aber durch eigene zu hohe oder zu niedrige Muskelspannung reduziert, kann sie sich nicht anpassen und verhindert dadurch Möglichkeiten des Patienten, sich an der Bewegung zu beteiligen.

11.2.3 Kinästhetik als komplementäres Pflegekonzept

Im Pflegewesen der Bundesrepublik Deutschland ist Kinästhetik seit ca. 1990 als bewegungsbasierte Methodik bekannt. Sie geht auf die berufliche Arbeit von F. W. Hatch und L. S. Maietta, USA zurück. Diese konzipierten seit den 1970er-Jahren, basierend auf der Erforschung des Potenzials der menschlichen Bewegungsentwicklung und ihrer eigenen Lehr- und Unterrichtserfahrung, ein eigenes Lernsystem für Körperarbeit, Tanz, Bewegung und Kreativitätsentwicklung. Kinästhetik integriert die Bewegungsforschung von M. Todd, M. Feldenkrais, C. Selver u. a., Aspekte des zeitgenössischen Tanzes von M. H’Doubler, A. Halprin, J. Graham u.a., der kybernetischen und systemtheoretischen Forschung von K. U. Smith, H. v. Foerster u.a., der Humanistischen Psychologie von A. Maslow, F. Pearls u. a. und der Kommunikationsforschung von G. Baetson u. a. Erstmals in den USA als „Kinaesthetics“ benannt, wurde der Name im deutschsprachigen Europa zu „Kinästhetik“ als Eigenname gewandelt.

Seit 1980 fanden unter dem Namen Kinästhetik in der Schweiz und in Deutschland Workshops statt, die von Personen besucht wurden, die Bewegung, Tanz und Körperarbeit zur Erweiterung von kreativen und kommunikativen Fähigkeiten, zur Verbesserung ihres Wohlbefindens durch ein körperbezogenes soziales Miteinander und als bewegungs- und tanzpädagogische und therapeutische Fortbildung nutzten. Mitte der 1980er-Jahre entstanden die ersten Ausbildungsgruppen für Menschen aus pädagogischen, therapeutischen und pflegerischen Berufen in Deutschland und der Schweiz. Die beruflichen Anwendungsmöglichkeiten der Kinästhetik in Pflege und Behindertenarbeit sind in Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachpersonen entwickelt und etabliert worden (S. Schmidt, C. Bienstein, I. Citron, H. Bauder-Mißbach u. a.).

Kinästhetik heute Kinästhetik ist heute den Fachpersonen aus Gesundheitsberufen v. a. als komplementäres Konzept für einen bewegungsorientierten Umgang mit Patienten bekannt. Kürzere berufliche Fortbildungsangebote (Grund-, Aufbau- und Tutorenkurse) und Lernangebote im Rahmen des Unterrichts an den Schulen für Pflegeberufe zielen auf Möglichkeiten,

-

die eigene Körperbewegung wahrzunehmen und für den Handlungsdialog mit dem Patienten zu nutzen,

-

durch Bewegungsinteraktionen den Patienten zur Eigenaktivität zu motivieren und ihn darin zu unterstützen,

-

die eigenen Bewegungsfertigkeiten als Gesundheitsvorsorge zu erweitern.

In längeren Weiterbildungsprogrammen kann eine berufliche Zusatzqualifikation (Kinästhetik-Trainer, Kinästhetik-Lerntrainer) erworben werden.

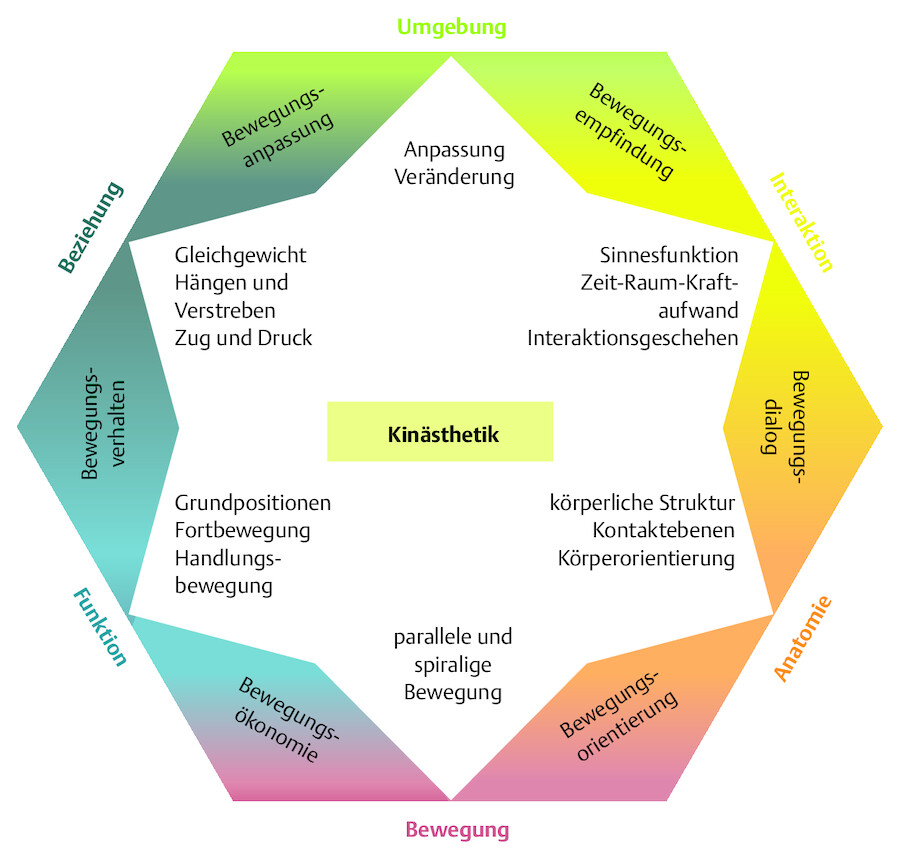

11.2.3.1 Fortbildung für Pflegende

Zur Anleitung von Pflegefachkräften werden kürzere Fortbildungsangebote konzipiert, die Bewegungslernen vermitteln. Hierfür werden 6 Lernbereiche vorgestellt ( ▶ Abb. 11.2), durch Bewegungsaktivitäten in Einzel- und Partneraktivitäten vermittelt, im Miteinander der Lerngruppe körperlich ausprobiert und als Pflegeanwendungen geübt. Die Inhalte der 6 Lernbereiche sind ein ergänzendes „Instrument“ für bewegungsorientierte und gesundheitsfördernde Interaktionen zwischen der Pflegeperson und dem Patienten.

Lernbereiche der Kinästhetik.

Abb. 11.2

Prävention und Gesundheitsförderung

Um gesundheitsfördernde Bewegungsinteraktionen gestalten zu können, benötigt die Pflegende eine hohe Beziehungskompetenz. Denn sie beeinflusst während der Durchführung von pflegenden Handlungen

-

die psychovegetative und sozialemotionale Selbstregulierung,

-

die Fähigkeit zur Selbstsorge und

-

die vitale Befindlichkeit des Patienten.

Dadurch antwortet sie auf Grundbedürfnisse nach Beachtung, Berührung bzw. Körperkontakt, sozialer Beziehung, Eigenständigkeit und Abgrenzung. Pflegende Tätigkeiten ohne die notwendige Zuwendung zur Person können pflegetechnisch korrekt sein, gesundheitsfördernd sind sie nicht. Gesundheitsförderung benötigt die Beachtung der Eigenart der zu pflegenden Person (und ihrer Angehörigen) und ihre aktive und zustimmende Beteiligung am Pflegeprozess.

Wissen und Selbsterfahrung aus kürzeren Fortbildungsangeboten in Kinästhetik sowie die Anwendung bzw. Anwendungsversuche der Inhalte in der Pflegepraxis erschließen meist noch nicht die gesundheitsfördernden Möglichkeiten durch ökonomisches Bewegungsverhalten. Hierfür bedarf es i. d. R. längerfristiger Fort- und Weiterbildungsangebote (Fortbildung zum Kinästhetik-Tutor, Weiterbildung zum Kinästhetik-Multiplikator und Kinästhetik-Trainer) zur Erweiterung der kommunikativen und sensomotorischen Kompetenz, die die eigene Erfahrung in der pflegerischen Praxis begleiten.

11.2.3.2 Lernschwierigkeiten

Eine direkte Umsetzung der Inhalte aus Lern- und Bewegungserfahrung aus kürzeren Fortbildungsangeboten ist wegen der Individualität eines Patienten (eingeschränkte Möglichkeiten, Krankheitszustände, Bedürfnisse) sowie der noch mangelnden spezifischen kommunikativen Kompetenz der Pflegekraft häufig schwierig. Die Erweiterung sensomotorischer und kommunikativer Fertigkeiten ist individuell und multifaktoriell – sie benötigt angemessene Zeiträume, qualitative Lernunterstützung und eigene Motivation. Die Kompetenzentwicklung führt zu individuellen sensomotorischen und kommunikativen Fertigkeiten, die sich als Beziehungsqualität durch die unmittelbare Wirksamkeit in der beruflichen Arbeit zeigt.

Lerninhalte werden aus verschiedenen Gründen nicht durch Praxiserfahrung vertieft:

-

Die notwendigen sensomotorischen Fertigkeiten können bei kürzeren Fortbildungsangeboten allenfalls verdeutlicht, aber nicht verinnerlicht werden. Die benötigte Bewegungskompetenz ist noch nicht entwickelt.

-

Das Konzept wird als „Hilfe zum richtigen Handgriff“ von Lernenden verkannt und/oder für nicht geeignet erachtet (für einzelne Personen oder i. A.).

-

Notwendige Lernzeit zur Umsetzung des neu Erlernten wird sich selbst oder durch arbeitsorganisatorische Abläufe nicht zugebilligt; Veränderungen stören routinierte Abläufe, die für zeitökonomischer gehalten werden als das neu Erlernte.

-

Handlungsveränderungen werden im Pflegeteam durch Unmut gegen neue Anforderungen nicht unterstützt oder aktiv verhindert.

-

Handlungsgewohnheiten sind grundsätzlich schneller verfügbar als neu Erlerntes bzw. als ökonomische Bewegungsmuster, die in den typischen Alltags- und Arbeitsbewegungen von Erwachsenen wenig genutzt werden. Dies gilt besonders in belastenden Situationen.

-

Es mangelt an kommunikativer und psychosozialer Kompetenz, um mit dem Patienten einen symmetrischen Handlungsdialog einzugehen.

-

Die entstehende Nähe zum Patienten durch die bewusste sensomotorische Kommunikation wird abgelehnt, z. B. aus Angst vor Nähe-Distanz-Problemen oder durch unreflektierte eigene Berührungsängste.

-

Hohe Stressbelastungen durch Überforderung, Überlastung, Unzufriedenheit, Konflikte oder Gesundheitseinschränkungen verhindern oder erschweren das eigene Bewegungslernen durch die pflegerische Praxis.

11.2.4 Lernbereiche des Konzeptes

Die Lernbereiche der Kinästhetik sind (s. ▶ Abb. 11.2) Interaktion, Anatomie, Bewegung, Funktion, Beziehung und Umgebung.

Kinästhetik ist ein Instrument zur Reflexion und zur Erweiterung kommunikativer und sensomotorischer Kompetenzen. Grundlage sind Beschreibung, Analyse und Förderung menschlicher Bewegungsmöglichkeiten und ihr dialogischer Austausch. Bewegungserfahrungen und Erkenntnisse zur Wahrnehmungs- und Interaktionsfähigkeit des Körpers und von bewegungsorientierten Aspekten der Beziehung zwischen Menschen und zur Umgebung werden so vermittelt ( ▶ Abb. 11.3).

Informationsblatt Kinästhetik.

Abb. 11.3

Die Lernbereiche beschreiben die Struktur und Funktion des menschlichen Körpers durch einfache und bildhafte Vorstellungen. Die Sprache hierfür ist in sich logisch, oft aber anatomisch-physiologisch stark vereinfachend oder ungenau. Sie lenkt die Wahrnehmungs- und Bewegungsmöglichkeiten und fokussiert deutlich spürbare Unterschiede. In pflegerischen Aktivitäten geht es um die Qualität des Bewegungs- und Beziehungsprozesses. Das Wissen um die Inhalte von Kinästhetik ist nur ein kleiner Teil des Lernens. Das vermittelte kommunikative Bewegungslernen erweitert die Wahrnehmungs- und Bewegungsfähigkeiten von Pflegepersonen und zeigt körperorientierte soziale Beziehungsmöglichkeiten. Die eigentliche Kompetenzentwicklung geschieht in der beruflichen Arbeit durch eine zunehmend höhere Aufmerksamkeit gegenüber grundlegenden Aspekten menschlicher Bewegung.

11.3 Kinästhetik – Pflegemaßnahmen auswählen, durchführen und evaluieren

11.3.1 Bewegungsunterstützung in ATLs

Fallbeispiel

Herr Bernhard Weber, die zu pflegende Person, ist 74 Jahre alt und an Parkinson erkrankt. Er ist allgemein mäßig verlangsamt und hat Einschränkungen im Gleichgewicht beim Gehen, koordinative Einschränkungen bei allen selbstpflegerischen Aktivitäten sowie feinmotorische Einschränkungen der Hände. Außer Stimmungslabilität sind keine weiteren Einschränkungen vorhanden. Als Hilfsmittel dienen ein höhenverstellbares Bett, Fußhocker und angepasstes Essbesteck. Folgende Aktivitäten werden pflegerisch begleitet: morgendliches Aufstehen aus dem Bett, Morgentoilette und Frühstück.

Wesentliche Teilhandlungen der Pflegetätigkeit beinhalten:

-

Aufsetzen aus der Rückenlage auf die Bettkante

-

Aufrichten zum Stehen

-

Begleitung beim Gehen

-

Setzen auf die Toilette, Ausscheidung, Aufrichten zum Stehen

-

Körperpflege

-

Bekleiden

-

Begleitung und Assistenz beim Frühstücken

11.3.1.1 Bewegungsanalyse

Welche Bewegungen müssen unterstützt werden?

Aus der Rückenlage in die Seitenlage Das Körpergewicht wird von der Körpermitte auf eine Körperseite verlagert. Der Patient benötigt Bewegungsunterstützung zum Rollen.

Aus der Seitenlage zum Sitzen Die Beine werden über die Bettkante bewegt, das Gewicht des Oberkörpers wird zum Becken bis in die Sitzposition verlagert. Herr Weber benötigt Unterstützung bei der Bewegung der Beine und beim Gewichtstransfer auf das Becken.

Vom Sitzen zum Stehen Durch eine Gewichtsverlagerung zwischen höchstem und tiefstem Punkt, besonders vom Becken auf die Beine, gelangt Herr Weber vom Sitzen ins Stehen. Er benötigt Bewegungsbegleitung zur Unterstützung seines Gleichgewichts und zur Koordination von Dreh-Beugebewegungen über die Körpermittelachse.

Gehen Gewichtsverlagerung von Körperseite zu Körperseite im Gleichgewichtsvermögen des Patienten ermöglicht das Gehen. Herr Weber benötigt Gleichgewichtsunterstützung, um eine koordinierte, zyklische Gehbewegung zu ermöglichen.

Aus der Stehposition zum Sitzen Beim Hinsetzen wird das Gewicht zwischen tiefstem und höchstem Punkt verlagert. Herr Weber benötigt Unterstützung des Gleichgewichts und beim Beugen der Hüftgelenke. Abhängig vom Pflegevorhaben wird er mit folgenden Maßnahmen unterstützt:

-

Ausscheiden und Aufrechterhalten der Ausscheideposition: Das Becken wird durch Gehen auf Sitzbeinhöckern positioniert. Herr Weber benötigt eine zusätzliche Umgebungsveränderung des Bodens (z. B. passende Fußbank, evtl. rutschfeste Unterlage) zur Unterstützung der Sitzposition mit gebeugten Hüftgelenken und leichter Oberkörpervorlage zum Ausscheiden.

-

Nahrungsaufnahme, Körperpflege und Bekleiden: Die Beweglichkeit von Oberkörper und Armen wird durch eine Längsrolle zwischen Brustkorb und Stuhllehne unterstützt. Herr Weber kann durch Bewegungsunterstützung der Arme Teilhandlungen bei Körperpflege und Bekleiden übernehmen.

11.3.1.2 Bewegungsdiagnostik

Die Ressourcen der zu pflegenden Person sind:

-

Liegen ohne Lagerungshilfe

-

Sitzen mit Rückenstütze

-

Stehen mit Unterstützung oder am Handlauf

-

Gehen bei Unterstützung des Gleichgewichts

-

Kooperationsfähigkeit bei Pflegehandlung (sprachlich, kognitiv und sensomotorisch)

-

Selbstsorgehandlungen bei Unterstützung der Bewegungskoordination (Körperpflege, Bekleiden, Nahrungsaufnahme)

-

zeitliche, örtliche und persönliche Orientierung

Herr Weber ist aber in folgenden Bereichen eingeschränkt:

-

Gleichgewicht halten beim Gehen

-

Beugebewegung der Hüftgelenke (bei Aktivitäten im Sitzen)

-

emotionale Selbstregulierung und Aufrechterhalten sozialer Beziehungen

-

Gestik und Mimik, Sprechgeschwindigkeit und Artikulation

Herr Weber verfügt über Eigenaktivität. Er kann folgende Bewegungsanteile der pflegerischen Aktivitäten eigenständig ausführen oder durch Eigenaktivität unterstützen:

-

Gewicht gegen die Schwerkraft halten

-

freies Sitzen bei Bodenkontakt

-

Stehen mit Unterstützung

-

Gehposition halten

-

Schritte setzen

-

Sitzposition

-

Körperpflege, Bekleiden und Nahrungsaufnahme mit Eigenbewegung unterstützen

-

Utensilien halten und mitbewegen

Folgende Bewegungsaspekte müssen unterstützt werden:

-

Gewichtstransfer im Körper (zwischen tiefstem und höchstem Punkt, von Körperseite zu Körperseite)

-

En-bloc-Bewegung mit Nutzung von minimaler Beweglichkeit der Bewegungsebenen

-

Koordination der Handlungsbewegung bei Körperpflege und Nahrungsaufnahme

-

Sitzposition durch Umgebungsveränderung

-

Gleichgewicht beim Gehen

11.3.1.3 Formulierung von Pflegezielen

Wie könnte die Tätigkeit/Handlung von Herrn Weber künftig eigenständig ausgeführt werden bzw. was ist wichtig, um bestehende Fertigkeiten zu erhalten? Welche Hilfsmittel können förderlich sein? Folgende Pflegeziele werden angestrebt:

-

die Restbeweglichkeit der Hüftgelenke erhalten und fördern (in Sitzpositionen das Einhalten der Hüftbeugung unterstützen)

-

die Beugefähigkeit der Beine erhalten (Sitzkeil, angepasste Fußbank, rutschfeste Bodenauflage)

-

die koordinativen Fähigkeiten durch Beteiligung bei selbstsorgenden Handlungen und Werkzeuganpassung erhalten (Löffelstielanpassung, rutschfeste Unterlagen, erhöhter Tellerrand, Trinkhilfen)

-

die sozialen Kontakte sichern (beziehungsintensiv pflegen, soziale Umgebung organisieren, z. B. Patientengruppen).

11.3.1.4 Lernunterstützung für die Pflegende

Welche idealtypischen Transfers der Kinästhetik bieten Handlungsorientierung und können vorab mit einer gesunden Person (Kollegin bzw. Kursus) geübt werden?

-

Aufsetzen vom Liegen zum Sitzen auf der Bettkante (Bewegungsablauf sequenziell [ ▶ Abb. 11.4] und en bloc [ ▶ Abb. 11.5])

Aus der Rückenlage zum Sitzen an die Bettkante (bei Z.n. Apoplex).

Abb. 11.4 a Der Patient wird beim Drehen auf die Seite unterstützt. b, c Die Beine werden nacheinander bewegt, das untere zuerst. d Die Arme des Patienten stützen in Bewegungsrichtung. Der Gewichtstransfer von Kopf über Brustkorb zum Becken wird angeleitet und unterstützt.

(Foto: K. Oborny, Thieme)

Aus der Rückenlage zum Sitzen an die Bettkante, en bloc.

Abb. 11.5 Patienten in En-bloc-Haltungen werden sozusagen „einteilig“ bewegt, dabei ist ein sicherer Kontakt sehr wichtig. a Die Beine werden nacheinander über die Bettkante bewegt, das untere zuerst. Dabei wird der Patient bei Bedarf unterstützt. b Eine Hand wird unter den Brustkorb gelegt. c Während die Beine des Patienten über die Bettkante nach unten bewegt werden, drückt die Pflegeperson mit ihrem eigenen Körper gegen den Gewichtswiderstand des Patienten, sodass der Oberkörper zum Sitzen aufgerichtet werden kann.

(Foto: W. Krüper, Thieme)

-

Gehen in Sitzpositionen ( ▶ Abb. 11.6)

Gehen in Sitzposition.

Abb. 11.6 a Das Gewicht wird auf eine Körperseite verlagert. b Die Bewegung nach vorn erfolgt am Becken, nicht am Oberschenkel. c Das Gleichgewicht wird unterstützt.

(Foto: W. Krüper, Thieme)

-

Vom Sitzen zum Stehen ( ▶ Abb. 11.7)

Vom Sitzen zum Stehen.

Abb. 11.7 a Eine Hand der Pflegekraft umfasst den Brustkorb, die andere wird von oben auf das gebeugte Bein platziert. b Durch gleichzeitigen Impuls am Brustkorb und Druck auf das Bein wird das Gewicht verlagert. c Steht der Patient aufrecht, wird er mit dem Körper der Pflegeperson gestützt.

(Foto: W. Krüper, Thieme)

-

Begleitung beim Gehen ( ▶ Abb. 11.8)

Begleitung beim Gehen.

Abb. 11.8 Das Gehen wird aus sicherem Stand angeleitet.

(Foto: K. Oborny, Thieme)

-

Auswirkung von Umgebungsveränderung in Sitzpositionen ( ▶ Abb. 11.9)

Auswirkung einer Umgebungsveränderung in Sitzposition.

Abb. 11.9 a Die Patientin ist in ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt. b Eine im Durchmesser individuell angepasste Rolle verändert die Auflagefläche des Oberkörpers und dient als Drehachse für den Brustkorb. c Während der Greifbewegung des Arms über die Körperlängsachse kann die Patientin nun den Brustkorb leichter mitbewegen und das Gleichgewicht besser halten.

(Foto: W. Krüper, Thieme)

11.4 Thromboseprophylaxe – Grundlagen aus Pflege- und Bezugswissenschaften

Definition

Eine Thrombose ist ein teilweiser oder vollständiger Verschluss eines Blutgefäßes, meistens einer Vene, durch ein Blutgerinnsel (Thrombus).

Der venöse Rückstrom des Blutes zum Herzen wird von Venenklappen, die den Blutfluss nur herzwärts zulassen, gelenkt. Durch Kontraktion der Muskulatur, z.B. der Unterschenkel, wird der Blutfluss durch „Auspressen“ der Venen unterstützt (Muskelpumpe).

Merke

Eine Thrombose der unteren Extremitäten wird als Phlebothrombose oder tiefe (Bein-)Venenthrombose (TVT) bezeichnet. Liegt eine Entzündung der oberflächlichen Venen vor, z.B. bei einer infizierten Venenverweilkanüle, spricht man von einer Thrombophlebitis.

11.4.1 Ursachen einer Thrombose

Die sog. Virchow-Trias geht auf den Berliner Pathologen Rudolf Virchow zurück, der die 3 ursächlichen Faktoren, die zur Entstehung einer Thrombose beitragen, erstmalig beschrieben hat:

-

Schädigung der Gefäßwand: z.B. bei Venenerkrankung, Alter > 60 Jahre, nach Verletzung

-

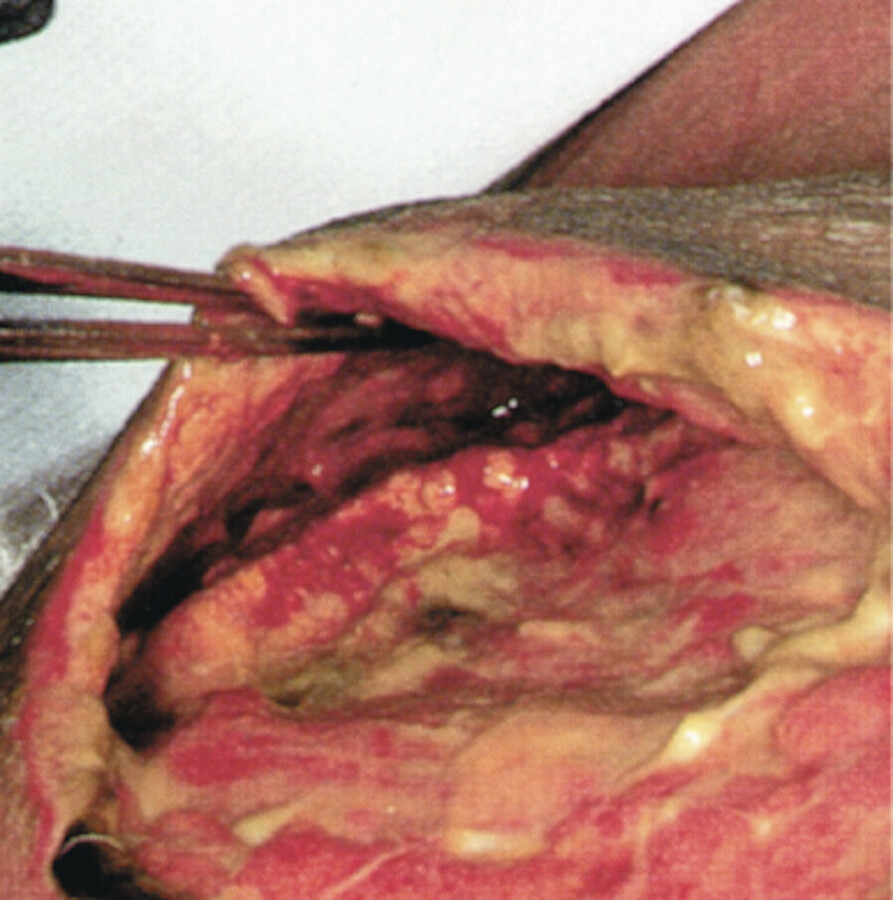

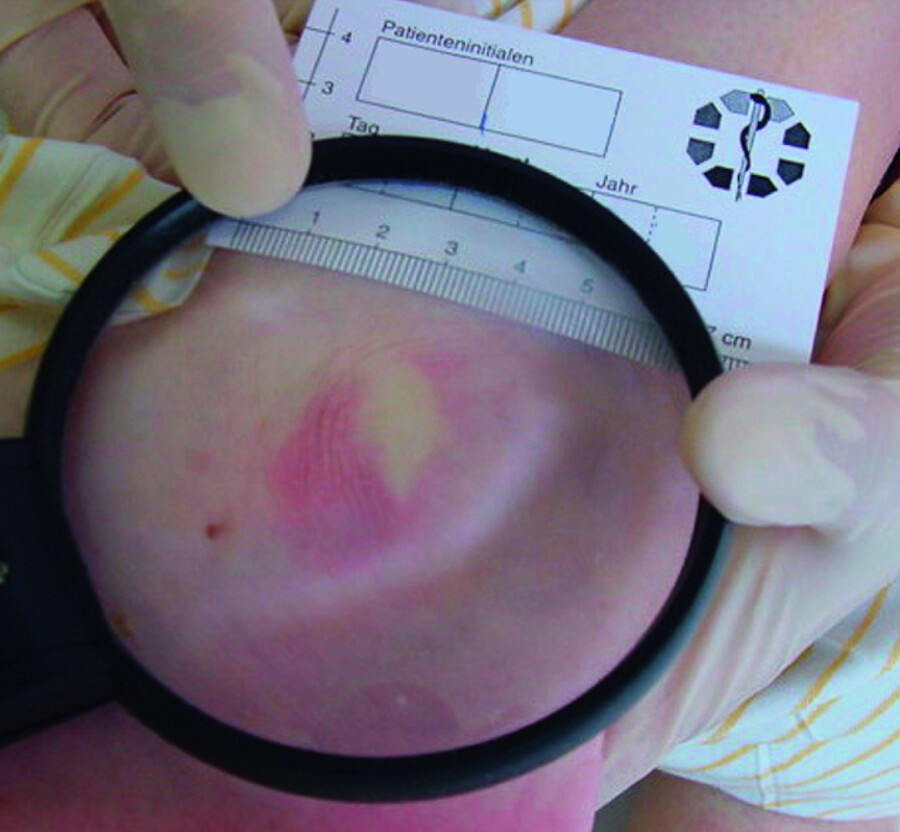

verlangsamter Blutstrom: z. B. bei Immobilität, Ruhigstellung einer Extremität ( ▶ Abb. 11.10)

-

veränderte Blutzusammensetzung: z. B. nach Operationen, Sepsis, Exsikkose

-

Weitere begünstigende Faktoren sind:

-

eine positive Familienanamnese

-

Übergewicht

-

die Einnahme bestimmter Hormonpräparate (Antibabypille)

-

Rauchen

-

höheres Lebensalter

Lebensphase alter Mensch

Thromboserisiko

Bei älteren Menschen ist das Thromboserisiko zusätzlich erhöht, u.a. durch:

-

geringere körperliche Aktivität

-

Veränderung der Gefäße (Insuffizienz der Venenklappen, Verlust der Gefäßwandelastizität)

-

Veränderungen der Gefäßinnenhaut (Endothel)

-

verringerte Muskelpumpe durch abnehmende muskuläre Masse

-

erhöhte Verletzungsneigung (Anpralltraumata)

Thrombose.

Abb. 11.10 Bei zunehmendem Thrombuswachstum wird der Blutfluss in den Venen behindert.

11.4.2 Folgen einer Thrombose

Die Thrombose gefährdet den Patienten sowohl akut als auch chronisch. Sie ist mit Schmerzen und Einschränkungen der Lebensqualität verbunden. Eine mögliche Spätfolge einer Thrombose ist das sog. postthrombotische Syndrom mit Schmerzen, Ödemen und Hautveränderungen.

Eine häufige und potenziell lebensbedrohliche, akute Komplikation der Thrombose ist die Lungenarterienembolie (s. u.).

11.4.3 Lungenarterienembolie

Definition

Eine Lungenarterienembolie entsteht durch den Verschluss einer Lungenarterie. Oft liegt ursächlich ein verschleppter Thrombus, ein sog. Embolus zugrunde, der sich im Bereich der tiefen Beinvenen gelöst hat.

Oft tritt eine Lungenarterienembolie auf, ohne dass die zugrunde liegende Thrombose zuvor bemerkt wurde. Genaue Kenntnisse der Symptome und der einzuleitenden Sofortmaßnahmen können zu einer schnellen Diagnostik und Therapie führen und dem Patienten ggf. das Leben retten.

11.4.3.1 Symptome, Diagnostik und Sofortmaßnahmen

Fallbeispiel

Die 70-jährige Bärbel L. hat bereits seit Langem Schmerzen beim Laufen. Als ihr Arzt die Indikation für ein künstliches Kniegelenk stellt, ringt die Patientin lange mit der Entscheidung, sich operieren zu lassen. Die OP, zu der die Patientin sich dann entschließt, und der anschließende Verlauf sind von chirurgischer Seite zunächst unauffällig. Aufgrund einer reaktiven Depression kann die Patientin jedoch für einige Tage kaum ihr Bett verlassen. Während des stationären Aufenthaltes erhält die Patientin über 4 Wochen Heparin s. c. Wieder zu Hause versorgt sich die Patientin selbst und ist mit Gehhilfen mobil. Nach einigen Tagen verspürt Bärbel L. plötzlich zunehmende Luftnot. Der hinzugerufene Notarzt begleitet sie sofort ins nächste Krankenhaus, wo im CT-Thorax eine Lungenarterienembolie festgestellt wird.

Die Symptome einer Lungenarterienembolie hängen vom Ausmaß der Gefäßverlegung ab. Ist nur ein kleineres Gefäß (z.B. eine Segmentarterie) betroffen, spürt der Patient oft gar keine oder nur milde Symptome. Ist hingegen ein großer Teil der Lungenstrombahn verlegt, hat der Patient plötzlich schwerste Luftnot und entwickelt einen Schock bis hin zur Reanimationspflicht. Folgende klinische Zeichen können beobachtet werden:

-

leichte bis schwerste Atemnot

-

plötzlich auftretende Zyanose (bläuliche Verfärbung der Haut, besonders der Lippen)

-

stechende thorakale Schmerzen, manchmal mit trockenem Hustenreiz

-

Tachypnoe (beschleunigte Atmung)

-

Tachykardie (beschleunigte Pulsfrequenz)

-

massiv gestaute Halsvenen

-

Blutdruckabfall

-

Unruhe, starke Angst, Beklemmungsgefühl

-

Schweißausbruch

Praxistipp

Menschen drücken ihre Beschwerden unterschiedlich aus und erleben ihre Symptome auch individuell verschieden. Pflegende müssen deswegen die Symptome der verschiedenen Krankheiten gut kennen und die Patienten sehr aufmerksam wahrnehmen, um Veränderungen im Krankheitsverlauf zeitnah mitzubekommen.

Sofortmaßnahmen Lungenembolie

Äußert ein Patient o.g. Beschwerden oder sind diese zu beobachten, werden folgende Sofortmaßnahmen getroffen:

-

Arzt verständigen

-

in der häuslichen Krankenpflege direkt den Notarzt verständigen, um keine Zeit zu verlieren

-

Ruhe ausstrahlen, der Patient befindet sich in einer maximalen Stresssituation

-

den Patienten nicht allein lassen, klinischen Zustand kontinuierlich beobachten (Halsvenenstauung? Atemmuster? thorakale Schmerzen? Hautkolorit? Schweiß?)

-

Oberkörper hochlagern

-

keine Schocklagerung! Bei systolischen Blutdruckabfällen eher flach lagern, mit leichter Oberkörperhochlagerung!

-

O2-Gabe, idealerweise mit Maske (10 l/Min.), da der Patient durch die empfundene Luftnot wahrscheinlich durch den Mund und nicht durch die Nase atmet

-

Vitalzeichen (Puls, Blutdruck, SpO2-Sättigung) engmaschig kontrollieren

-

bei Bewusstlosigkeit zum Ausschluss einer Hypoglykämie Blutzucker bestimmen

-

in schweren Fällen auf Reanimation vorbereitet sein

-

Ärztliche Therapie:

-

Blutverdünnung (vor allem Heparine oder andere Antikoagulanzien)

-

ggf. Fibrinolytika (Lysetherapie), nach Schweregrad der Lungenembolie, unter Beachtung von Kontraindikationen

-

ggf. Katheterintervention (mechanische Thrombenzerkleinerung und -entfernung, sofern möglich)

-

Die ärztliche/apparative Diagnostik bei Verdacht auf Lungenembolie beinhaltet:

-

Labor: D-Dimer-Erhöhung

-

Blutgasanalyse: erniedrigtes pCO2, erniedrigtes pO2

-

12-Kanal EKG: Zeichen der Rechtsherzbelastung, Rhythmusstörungen

-

Herzultraschall: Zeichen einer akuten Rechtsherzbelastung, ggf. direkter Thrombusnachweis

-

Spiral-CT der Lunge mit Kontrastmittel

-

Perfusions-/Ventilationsszintigramm, ohne Kontrastmittel

-

einige Tage später Röntgen-Thorax (zur Diagnose einer Infarktpneumonie)

11.5 Thromboseprophylaxe – Pflegesituationen erkennen, erfassen und bewerten

11.5.1 Risiken einschätzen

Für Pflegende ist es von zentraler Bedeutung, das individuelle Thromboserisiko eines jeden Patienten zu erkennen, individuelle Risikofaktoren zu erfassen und zu bewerten und daraus eine auf den Patienten passend abgestimmte Prophylaxe durchzuführen. Die Einschätzung soll objektiv, zielgerichtet, vorausschauend und systematisch erfolgen, hilfreich ist eine strukturierte Anamnese.

11.5.1.1 Risikofaktoren

Das Gesamtrisiko für das Auftreten einer Thrombose ergibt sich aus

-

situationsbedingten Faktoren (z.B. vorausgegangene Knie-OP) und

-

patienteneigenen Faktoren (z.B. Übergewicht).

Situationsbedingte Faktoren

-

Immobilität oder eingeschränkte Mobilität (z. B. durch Frakturen und Stützverbände)

-

operativ und/oder postoperativ (OP mit einer Dauer > 30 Min., besonders nach Operationen der Beine und des Beckens)

-

Abknicken der V. poplitea durch langes Sitzen (z. B. im Flugzeug)

Patienteneigene Faktoren

-

frühere Thrombosen/Embolien

-

Gerinnungsstörung (z.B. Thrombophilie)

-

maligne Erkrankungen

-

höheres Lebensalter > 60 Jahre

-

positive Familienanamnese

-

chronische Herzinsuffizienz, Z.n. Herzinfarkt

-

Übergewicht (Body-Mass-Index > 30 kg/m2)

-

akute Infektionen, entzündliche Erkrankungen mit Immobilität

-

Hormontherapie

-

Schwangerschaft und Postpartalperiode

-

nephrotisches Syndrom

-

stark ausgeprägte Varikosis

Merke

Das Thromboserisiko ist nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. Mehrere, sich ergänzende Faktoren können ein höheres Risiko ergeben als zunächst erwartet. So kann ein mobiler, selbstständiger Patient sich als hoch thrombosegefährdet erweisen (z. B. ein junger Patient mit einer Tumorerkrankung, der raucht und/oder übergewichtig ist). Darum sollte bei der Einschätzung keine Vorauswahl der Patienten erfolgen, jeder Patient ist gefährdet und bedarf einer Prophylaxe.

11.5.1.2 Veränderung der Risikofaktoren

Im Verlauf des Krankenhausaufenthalts kann sich das Thromboserisiko verändern. Es kann zunehmen (z. B. bei neu auftretender Immobilität) oder abnehmen (z. B. bei wiedererlangter Selbstständigkeit).

Merke

Es kann bei einigen Patienten erforderlich sein, die Einschätzung des Thromboserisikos während eines Krankenhausaufenthalts mehrmals durchzuführen.

11.5.1.3 Thrombosezeichen erkennen

Fallbeispiel

Der 38-jährige Karell H. aus Polen ist Arbeiter bei einem Bauunternehmen. Lange Zeit schon hat er starke Rückenschmerzen. Als diese nicht mehr auszuhalten sind, wendet sich der Patient an seinen Hausarzt. Dieser überweist ihn an ein Krankenhaus. Dort wurde ein Bandscheibenvorfall diagnostiziert, der auf der neurologischen Station des Krankenhauses konservativ behandelt wird. Der zurückhaltende Patient ist selbstständig in der Körperpflege, aber schmerzbedingt eingeschränkt in seinen Bewegungsabläufen. Mehrmals täglich läuft er in starker Schonhaltung in das stationseigene Raucherzimmer. Nach einigen Tagen wirkt der Patient beim abendlichen Durchgang bedrückt. Auf Nachfragen berichtet er von ziehenden Schmerzen in der linken Fußsohle. Noch am selben Abend wird im Duplex-Sono eine Thrombose im linken Unterschenkel festgestellt.

Trotz korrekter Einschätzung der Risikofaktoren und konsequenter Durchführung prophylaktischer Maßnahmen kann sich eine Thrombose entwickeln. Es ist daher wichtig, die Thrombosezeichen zu erkennen und den Patienten über mögliche Symptome zu befragen.

11.5.1.4 Klinische Symptome und Diagnose einer Thrombose

Folgende Symptome deuten auf das Vorliegen einer Thrombose hin:

-

Schwere-/Spannungsgefühl, ziehende Schmerzen wie „Muskelkater“ in der betroffenen Extremität

-

Schwellung, Umfangsdifferenz mit livider (d. h. blau-rot verfärbter) Glanzhaut

-

Druckempfindlichkeit

-

Fußsohlenschmerz bei Druck auf die mediale Fußsohle

-

Hitze- oder Kältegefühl im Bein

-

lokale Überwärmung

Die ärztliche/apparative Diagnostik beinhaltet:

-

ggf. D-Dimere im Blutlabor erhöht (Test zum Nachweis von Thrombusspaltprodukten) (Cave: auch nach Trauma oder operativen Eingriffen sowie Entzündungen regelhaft erhöht)

-

Kompression-Duplex-Sonografie (Ultraschall der tiefen Beinvenen mit farbiger Darstellung der Blutströmungsverhältnisse und ggf. Darstellung des Thrombus)

-

in Einzelfällen: Phlebografie (Röntgendarstellung mittels Kontrastmittel, das venös injiziert wird)

-

MRT (Magnetresonanztomografie bei speziellen Fragestellungen)

Merke

Thrombosezeichen können sich unspezifisch darstellen. Eine Thrombose kann trotz fehlender klinischer Zeichen bestehen, eine Lungenembolie verursachen und/oder ein postthrombotisches Syndrom zur Folge haben.

11.6 Thromboseprophylaxe – Pflegemaßnahmen auswählen, durchführen und evaluieren Thromboseprophylaxe

Grundsätzlich sollte jeder Patient über Risiken und Folgen einer Thrombose aufgeklärt werden und Basismaßnahmen zur Thromboseprophylaxe kennen. Zur Prophylaxe mobilisiert die Pflegekraft den Patienten frühzeitig (z.B. nach OP) und zeigt Bewegungsübungen für den Alltag, wie z.B. das „Fußwippen“ (Aktivierung der Muskelpumpe) ( ▶ Tab. 11.2 ). Die Thromboseprophylaxe basiert auf 2 Säulen. Man unterscheidet

-

medikamentöse und

-

physikalische Maßnahmen.

Medikamentöse Maßnahmen müssen grundsätzlich ärztlich angeordnet werden. Physikalische Maßnahmen werden meist prophylaktisch eingesetzt und dürfen bei bestehender Thrombose und bestimmten anderen Grunderkrankungen des Patienten nicht oder nur auf Arztanweisung durchgeführt werden.

11.6.1 Medikamentöse Thromboseprophylaxe

Fallbeispiel

Der 25-jährige Moritz P. ist leidenschaftlicher Mountainbiker. Bei einem Sturz verletzt er sich schwer und hat heftige Knieschmerzen. Am nächsten Tag wird ein Kreuzbandriss diagnostiziert. Der OP-Termin wird erst für einige Wochen später festgelegt, da die große begleitende Wunde am Knie ein zu großes Infektionsrisiko birgt. Bis dahin darf der Patient laufen und sein Knie belasten. Endlich findet die OP statt, die komplikationslos verläuft. Nach 2 Tagen wird der Patient in die ambulante Weiterbehandlung durch den niedergelassenen Orthopäden und Hausarzt entlassen. Der Patient trägt Medizinische Thromboseprophylaxestrümpfe (MTPS) und muss sich einmal täglich selbst ein niedermolekulares Heparin s. c. injizieren.

Zur medikamentösen Thromboseprophylaxe werden hauptsächlich Heparin s. c., Faktor-Xa-Inhibitoren oder orale Antikoagulanzien eingesetzt. Für die Auswahl, Anordnung und Dosierung ist der Arzt zuständig und verantwortlich. Die korrekte, zeitgenaue Verabreichung und Dokumentation fallen in den Aufgabenbereich der Pflegefachkräfte. Durch verkürzte Krankenhausaufenthalte werden immer mehr Patienten in der ambulanten Pflege mit Medikamenten versorgt, die auf das Gerinnungssystem einwirken.

Nachfolgend wird eine Auswahl an Medikamenten zur Thromboseprophylaxe aufgezeigt:

-

unfraktioniertes Heparin („low-dose“ i.v. oder s.c.): kostengünstig, auch beim älteren Patienten mit oft eingeschränkter Nierenfunktion unproblematisch, vor allem i.v. gute Steuerbarkeit, da es eine sehr kurze Halbwertszeit hat; sonst 2–3-mal täglich s.c.

-

niedermolekulares Heparin (s. c.): 1-mal täglich s.c., Vorsicht bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion!

-

Faktor-Xa-Inhibitoren (s.c.), z.B. Fondaparinux

-

orale Antikoagulanzien

-

direkte orale Antikoagulanzien, z.B. Rivaroxaban, Dabigatran, Apixaban, Edoxaban: einfache Anwendung, keine Gerinnungswertkontrollen notwendig, kostspielig, wirkt sofort nach Einnahme

-

Vitamin-K-Antagonisten, z.B. Phenprocoumon, Wafarin: kostengünstig, Einstellung benötigt einige Tage und regelmäßige Gerinnungswertkontrollen, mehrere Tage Nachwirkung nach Absetzen, wird deshalb i. d. R. eher zur ambulanten Langzeitprophylaxe nach Lungenembolien oder Thrombose eingesetzt

-

11.6.2 Physikalische Prophylaxe

Die medikamentöse Thromboseprophylaxe wird in Deutschland so erfolgreich flächendeckend durchgeführt, dass physikalische Maßnahmen meist in Kombination oder ergänzend zu diesen angewandt werden.

|

Kompression der oberflächlichen Venen |

Aktivierung der Muskelpumpe |

weitere unterstützende Maßnahmen |

|

|

|

Die Prophylaxen haben das Ziel, den venösen Rückfluss zu beschleunigen. Sie stützen sich auf 2 Prinzipien:

Kompression der oberflächlichen Venen Die äußere Kompression der oberflächlichen Venen beschleunigt den venösen Rückfluss in den tief liegenden Beinvenen und verringert so das Thromboserisiko.

Aktivierung der Muskelpumpe Die venösen Blutgefäße liegen eingebettet in der Muskulatur. Wird diese betätigt und aktiviert, drücken die Muskeln die tiefer liegenden Venen zusammen (Muskelpumpe). Dadurch wird das Blut zum Herzen gepumpt und die Strömungsgeschwindigkeit erhöht sich. Durch verschiedene Lageveränderungen und Aktivitäten kann die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes beeinflusst werden.

11.6.3 Basismaßnahmen Thromboseprophylaxe

11.6.3.1 Mobilisation

Eine der effektivsten Maßnahmen, um eine Thrombose zu verhindern, ist die regelmäßige und frühzeitige Mobilisation. Hierfür ist neben dem informierten, kooperativen Patienten eine gute peri- und postoperative Schmerztherapie wichtig.

Im Rahmen der Thromboseprophylaxe hat die Mobilisation erst dann einen Effekt, wenn der Patient selbstständig seine Muskelpumpe einsetzt. Stehen allein führt eher zu einer Abnahme des venösen Blutflusses. Beim Sitzen außerhalb des Bettes muss beachtet werden, dass die Kniekehlen und Leisten nicht abgeknickt werden. Sitzen an sich ist keine Thromboseprophylaxe!

Merke

Mobilisation zur Thromboseprophylaxe ist erst effektiv, wenn der Patient aktiv durch den Raum geht oder mindestens „auf der Stelle“ tritt.

11.6.3.2 Bewegungsübungen im Bett

Wird der Patient zu Bewegungsübungen im Bett angeleitet, ist es wichtig, dass er die Übungen mehrmals täglich durchführt und dabei seine Muskelpumpe aktiviert. Die Pflegekraft unterstützt den Patienten so lange bei der Umsetzung, bis dieser die Übungen eigenständig durchführen kann.

Auswahl der Übungen Die Auswahl der Übungen ist von der Aktivität des Patienten abhängig. Die Übungen dürfen nicht mit der Indikation zur Bettruhe oder anderen Erkrankungen im Widerspruch stehen (z. B. keine Innenrotation bei Hüft-OP).

Durchführung Der Patient soll während der Durchführung ruhig atmen können und sich wenig anstrengen. Am Anfang müssen die Übungen angeleitet und beobachtet werden. Es ist sinnvoll, die Übungen bereits präoperativ einzuüben. Zusätzlich zu den Bewegungsübungen ( ▶ Abb. 11.11) können folgende Übungen durchgeführt werden:

Bewegungsübungen im Bett.

Abb. 11.11

-

Anspannen der Oberschenkelmuskulatur im Liegen, Spannung einige Sekunden halten, entspannen, 3-mal wiederholen.

-

Fahrrad fahren im Bett mit beiden Beinen.

Prävention und Gesundheitsförderung

Bewegungsübungen, die vom Patienten eigenverantwortlich durchgeführt werden, können das Thromboserisiko senken. Der Patient wird dabei außerdem in seiner Körperwahrnehmung und Eigenverantwortlichkeit sensibilisiert.

11.6.3.3 Fußsohlendruck

Die Füße werden im Bett gegen einen Widerstand gedrückt. Die Muskelpumpe wird eingesetzt und passiv das Gewicht und die Aktivierung des Venenplexus in der Fußsohle genutzt. Neben den von Firmen hergestellten Geräten können auch z. B. am Bettende angebrachte Tennisbälle oder aufgeblasene Sekretbeutel zum Treten genutzt werden ( ▶ Abb. 11.12).

Tennisbälle als Thromboseprophylaxe.

Abb. 11.12 Der Patient aktiviert die Muskelpumpe, indem er Druck auf die Tennisbälle ausübt.

(Foto: A. Fischer, Thieme)

Bettfahrrad/Sprunggelenkpumpe Sowohl das Bettfahrrad als auch die Sprunggelenkpumpe werden an das Bettende geschraubt. Beim Bettfahrrad führt der Patient Bewegungen wie beim Fahrradfahren aus, bei der Sprunggelenkpumpe die Bewegungen des oberen Sprunggelenks. Beide Geräte beschleunigen den venösen Rückstrom; das Bettfahrrad ist dabei besonders wirkungsvoll. Vor dem Einsatz der Geräte muss geklärt werden, ob der Patient kardial belastbar ist.

11.6.3.4 Atemübungen

Durch die Bewegung des Zwerchfells wird bei tiefer Atmung in den Venen kurz vor dem Herzen ein Sog erzeugt. Die „Bauchatmung“ kann deswegen eine wichtige Unterstützung für den Blutrücktransport sein. Bei der Bauchatmung wird tief durch die Nase eingeatmet, der Bauch nach vorne gewölbt. Dadurch wird das Zwerchfell nach unten gedrückt. Beim Ausatmen wird der Bauch wieder eingezogen. Das Zwerchfell zieht sich wieder zusammen. Atemübungen sollen in Ruhe und unverkrampft durchgeführt werden.

11.6.4 Spezielle physikalische Maßnahmen Thromboseprophylaxe

11.6.4.1 Intermittierende pneumatische Kompression

Die intermittierende pneumatische Kompression wird v.a. bei immobilen Patienten eingesetzt, die ihre Wadenmuskelpumpe nicht eigenständig aktivieren können (z.B. auf der Intensivstation oder im OP). Bei der Kompression wird nach Anlegen der Fuß- oder Beinmanschetten die untere Extremität mittels Luftkissenkammern, die in regelmäßigen Abständen durch eine Pumpe gefüllt und entleert werden, mit ca. 45 mmHg komprimiert und das (tiefe) Venensystem so herzwärts ausgepresst. Für diese Therapieform gibt es eine gute Studienlage, allerdings ist sie in Deutschland noch nicht sehr verbreitet.

Kontraindikationen Folgende Kontraindikationen sprechen gegen den Einsatz der intermittierenden pneumatischen Kompression:

-

dekompensierte (Rechts-)Herzinsuffizienz

-

offene Wunden im Gebiet der Kompression

-

PAVK

-

Traumen

-

Neuropathien im Bereich der Kompression

-

Erysipel, Phlebitis

-

schwerer Hypertonus

11.6.4.2 Medizinische Thromboseprophylaxestrümpfe

Indikation Die aktuelle Studienlage zeigt, dass das Tragen von MTPS indiziert ist

-

bei Patienten mit abdominellen Operationen mit hohem Thromboembolierisiko,

-

wenn eine medikamentöse Thromboseprophylaxetherapie nicht möglich ist (z. B. bei Unverträglichkeit, Kontraindikation).

Während der Phase der Immobilität müssen diese Tag und Nacht getragen werden. MTPS werden dann überflüssig, wenn der Patient mehrmals täglich selbstständig seine Muskelpumpe aktivieren kann, z. B. indem er läuft. Dann übersteigt der selbst erzeugte Druck den passiv erzeugten Andruck der MTPS. Der Zeitpunkt, von dem an die Strümpfe nicht mehr getragen werden müssen, hängt von den jeweiligen Risikofaktoren des Patienten ab und seiner Fähigkeit, sich regelmäßig zu bewegen.

Merke

Durch viele Neuentwicklungen und eine gute Studienlage im Bereich der medikamentösen Thromboseprophylaxe werden MTPS nur noch bei Vorliegen einer Kontraindikation für medikamentöse Prophylaxe empfohlen. Sie können aber weiterhin bei hohem Risiko für die Entwicklung einer Thrombose ergänzend zu Basismaßnahmen und einer medikamentösen Therapie eingesetzt werden.

Kontraindikationen Liegen folgende Kontraindikationen vor, sollten keine MTPS getragen werden:

-

höhergradige periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)

-

offene Wunden, Wundheilungsstörungen

-

dekompensierte Herzinsuffizienz

-

Phlegmasia coerula dolens (Sonderform der Phlebothrombose mit perakutem bis lebensbedrohlichem Verlauf durch Verlegung des venösen Systems einer Extremität, eine umgehende chirurgische Therapie mit Druckentlastung ist notwendig.)

-

septische Phlebitis

-

massive Ödeme

-

schwere periphere Polyneuropathie

-

Materialunverträglichkeit

Eigenschaften der MTPS MTPS haben folgende Eigenschaften, wenn sie korrekt ausgemessen und getragen werden:

-

Sie bewirken einen vorgegebenen Druckverlauf durch die Dehnung des Strumpfes, der kontinuierlich abnimmt. Dieses Druckprofil weist am Fußknöchel den höchsten Druck auf und nimmt bis zum Oberschenkel kontinuierlich ab.

-

Sie dienen der Muskelpumpe als elastisches Widerlager.

-

Sie erzeugen einen hohen Ruhedruck.

-

Sie behindern i. d. R. nicht die arterielle Versorgung und den venösen Rückstrom.

Anwendungsbedingungen Um die Wirkung der MTPS zu gewährleisten, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

-

Passgenauigkeit (Abmessen und Auswahl der Strumpfgröße nach Herstellerangaben am liegenden Patienten mit entstauten Beinen [ ▶ Abb. 11.13])

Auswahl der richtigen Strumpfgröße.

Abb. 11.13 a–b Beinlänge und Wadenumfang werden ermittelt. c Die MTPS haben die richtige Größe für die Patientin.

(Foto: P. Blåfield, Thieme)

-

korrekter Sitz (Faltenfreiheit, Abschluss des oberen Gummibands unterhalb der Gesäßfalte, korrekter Fersensitz)

-

tägliche Kontrolle auf Einschnürungen, Durchblutungsstörungen (Inspektionsöffnung an den Zehen), richtigen Sitz, Hautnekrosen (z. B. bei nicht bekannter arterieller Verschlusskrankheit), Schmerzen

MTPS sollten alle 2 Tage gewechselt werden. Zulieferfirmen bieten Waschverfahren an, sodass sie korrekt aufbereitet (z. B. unter Beachtung der richtigen Wasch- und Trockentemperatur) und unbrauchbare MTPS automatisch aussortiert werden.

Anziehen der MTPS MTPS können mit oder ohne technische Hilfen angezogen werden ( ▶ Abb. 11.14). Anziehhilfen bieten sich an, wenn auf Station oder in der häuslichen Pflege die MTPS häufig angewendet werden.

Zu beachten!

Abb. 11.14 Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass beide Strümpfe ganz nach oben gezogen sind und keine Falten werfen.

(Foto: P. Blåfield, Thieme)

Prävention und Gesundheitsförderung

MTPS sind nicht mit Kompressionsstrümpfen zu verwechseln. Diese werden therapeutisch bei mobilen Patienten zur Behandlung manifester Venenleiden oder Lymphabflusserkrankungen verordnet. Beim Liegen (z. B. nachts) müssen Kompressionsstrümpfe ausgezogen werden, da sie Druckschäden verursachen können.

Kompressionsstrümpfe werden in Kompressionsklassen von 1 – 4 eingeteilt. In der Kompressionsklasse 1 wird die leichteste Kompression hergestellt, die etwa bei Flugzeugreisen zur Thromboseprophylaxe eingesetzt wird. Aufsteigend wird in Klasse 4 die kräftigste Kompression erzeugt, die z. B. beim postthrombotischen Syndrom eingesetzt wird.

11.6.4.3 Kompressionsverbände

Indikation MTPS sollten dem Kompressionsverband vorgezogen werden, wann immer dies möglich ist. Es kann aber notwendig werden, einen Kompressionsverband anzulegen, wenn durch die anatomische Form des Beines kein MTPS passt oder wenn nach ärztlicher Verordnung eine höhere Kompression erzeugt werden soll.

Material Für den Kompressionsverband werden i. d. R. Kurzzugbinden verwendet. Diese erzeugen einen hohen Arbeitsdruck und einen geringen Ruhedruck. Deshalb sollte der Patient Übungen zur Aktivierung der Muskelpumpe durchführen, wenn mit Kurzzugbinden gewickelt wird. Langzugbinden hingegen erzeugen einen hohen Ruhedruck und führen zu starken Einschnürungen.

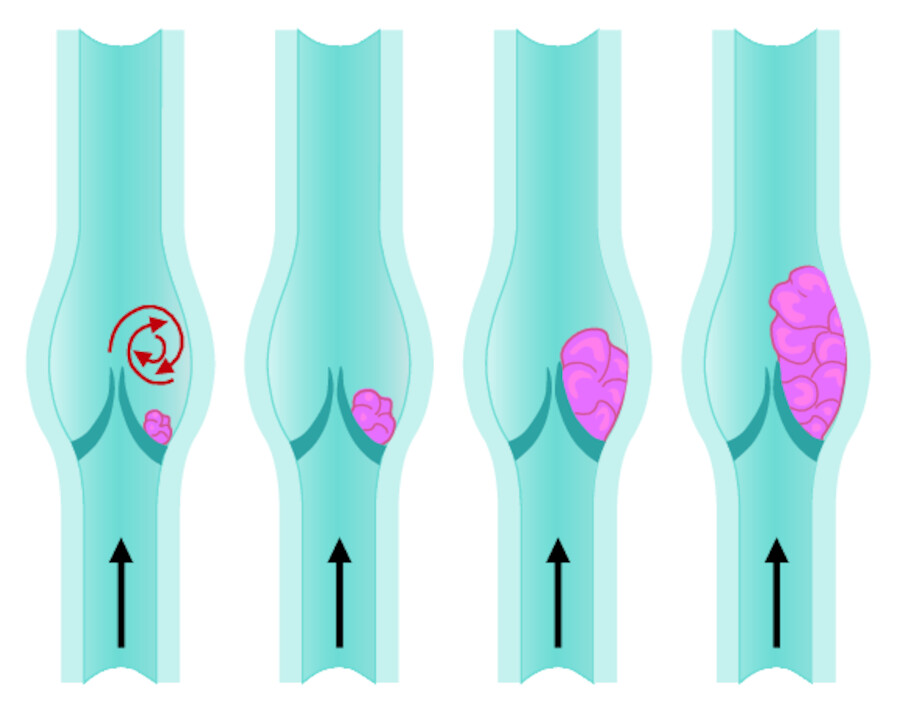

Durchführung Zur Thromboseprophylaxe reicht ein Kompressionsverband bis zum Knie aus, da der venöse Strom genügend beschleunigt wird (Neander et al. 1997). Der Unterschenkelverband wird mit 2 Binden bis unter das Kniegelenk durchgeführt ( ▶ Abb. 11.15). Der Oberschenkelverband sollte bis zum proximalen Oberschenkel reichen. Folgendes ist beim Anlegen eines Kompressionsverbandes zu beachten:

Anlegen eines Kompressionsverbandes.

Abb. 11.15 Zur Thromboseprophylaxe reicht ein Kompressionsverband bis zum Knie aus. Achtung: Vor Anlage des Verbands wird üblicherweise zuerst ein Schlauchverband angelegt, über den zusätzlich noch eine Polsterbinde angewickelt wird.

-

Die Pflegende sollte über ausreichend Erfahrung verfügen oder sich anleiten lassen.

-

Die Sprunggelenksstellung beim Anlegen beträgt 90°.

-

Die Ferse wird eingebunden.

-

Die Zehengrundgelenke werden abgedeckt.

-

Der Druck des Verbands nimmt durch den zunehmenden Radius des Beines automatisch ab. Das bedeutet, dass der Zug des Verbands beim Anlegen nicht verändert wird.

-

Zur Vermeidung von Druckstellen muss evtl. lokal abgepolstert werden.

-

Die Binde wird mit leichter, geringer Spannung gewickelt (anmodelliert).

-

Die Bindenrolle wird auf der Haut abgerollt.

Der Verband muss das Bein allseitig fest umschließen und straff sitzen, es dürfen aber keine Druckstellen, Schnürfurchen oder Schmerzen verursacht werden. Material und Technik müssen der zugrunde liegenden Erkrankung angepasst werden. Es kann erforderlich werden, den Verband mehrmals täglich neu zu wickeln.

Häusliche Pflege im Fokus

In der häuslichen Pflege ist das Anlegen von Kompressionsverbänden oder das An- und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen eine recht häufig durch den Arzt verordnete Tätigkeit. Kompressionsverbände finden oft bei solchen Patienten Anwendung, die unter venenbedingten chronischen Wundverhältnissen leiden, da Kompressionsstrümpfe nicht über einem Wundverband angelegt werden können.

11.6.4.4 Ausstreichen der Beine

Auf das herzwärts gerichtete Ausstreichen der Beine sollte eher verzichtet werden, da eine prophylaktische Wirkung derzeit nicht nachweisbar ist und ggf. bestehende Thromben gelöst werden können ( ▶ Abb. 11.16) (EBN Südtirol 2011).

Ausstreichen der Beine.

Abb. 11.16 Vom Ausstreichen der Beine sollte eher abgesehen werden.

(Foto: A. Fischer, Thieme)

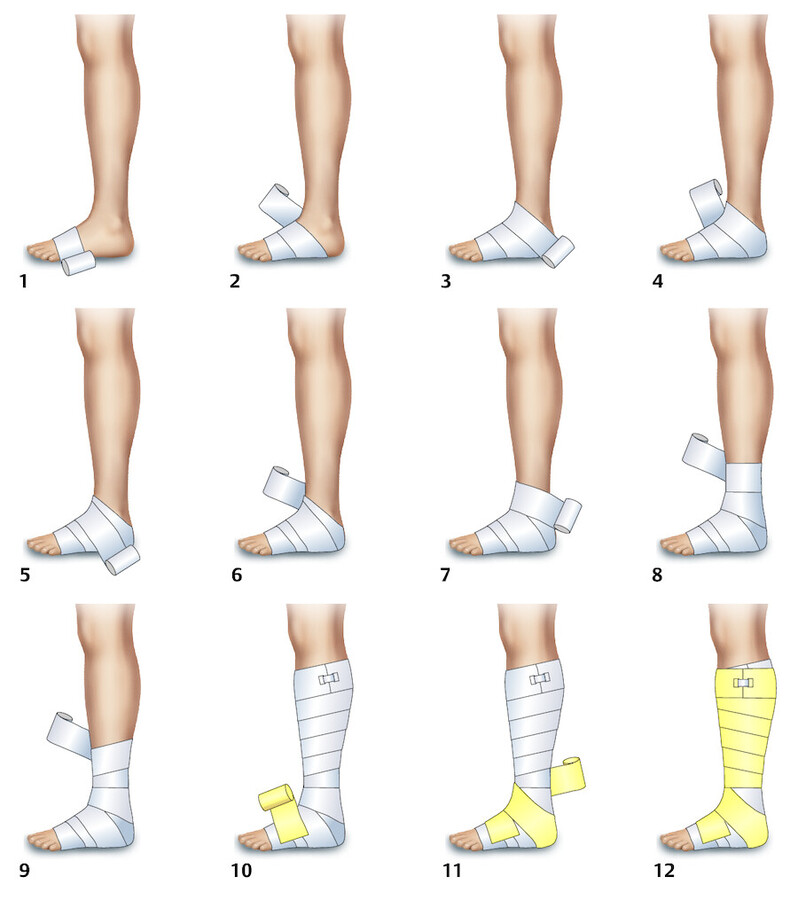

11.7 Dekubitusprophylaxe – Grundlagen aus Pflege- und Bezugswissenschaften

Definition

Dekubitalulzera (synonym Dekubitus), auch Druckgeschwüre genannt, lassen sich definieren als lokalisierte Verletzung der Haut und/oder des darunterliegenden Gewebes. Meist treten sie über einem Knochenvorsprung auf. Nach heutigem Kenntnisstand werden Dekubitalulzera als Folge von lang anhaltendem Druck oder Druck in Kombination mit Scherkräften erworben (NPUAP/EPUAP 2014).

Darüber hinaus ist eine Anzahl von Faktoren bekannt, die mutmaßlich oder tatsächlich die Entwicklung eines Dekubitus begünstigen, deren Bedeutung ist aber noch zu klären (National Pressure Ulcer Advisory Panel [NPUAP]/European Pressure Ulcer Advisory Panel [EPUAP] 2014).

11.7.1 Dekubitus – eine nicht zu unterschätzende Komplikation

Ein Dekubitus ist kein eigenständiges Krankheitsbild, sondern eine Folge- bzw. Sekundärerkrankung (Schröder 2004).

Belegt ist, dass die Häufigkeit des

Auftretens von Dekubitus mit dem Alter zunimmt. Es erkranken zu 88 % Menschen über 60 Jahre (AQUA 2014). Neben Patienten geriatrischer Einrichtungen sind

insbesondere multimorbide Patienten betroffen wie z.B. neurologische Patienten (mit Schlaganfall, Parkinson oder multipler Sklerose), schwersterkrankte

immobile Patienten oder palliative Patienten am Lebensende (Schröder et al. 2012, DNQP 2010).

11.7.1.1 Häufigkeit

Zur Dekubitushäufigkeit (Prävalenz) liegt in Deutschland keine statistische Gesamterhebung vor. Basierend auf den Ergebnissen einzelner Studien kann für deutsche Krankenhäuser eine Prävalenz von 6–7% und für ambulante und stationäre Altenpflegeeinrichtungen eine Prävalenz von 4–5% (Kottner et al. 2009) angenommen werden.

Im Jahr 2014 wurden 19,15 Millionen Patientinnen und Patienten stationär im Krankenhaus behandelt (Statistisches Bundesamt, www.destatis.de). Nach der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) sind abrechnende Einrichtungen verpflichtet, bei den über 20-jährigen Patienten mit mindestens einem stationär erworbenen Dekubitalulkus (ohne Stadium 1) alle vorhandenen und neu entstandenen Dekubitalulzera zu dokumentieren und an AQUA-Institute für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen (AQUA 2014) zu übermitteln. Im Berichtsjahr 2014 wurden 270000 Fälle mit mindestens einem Dekubitalulzera aus 1557 Krankenhäusern gemeldet. Im Krankenhaus entstanden neu 79194 Fälle mit mindestens einem Dekubitus, davon bezogen sich 55147 Fälle auf das Stadium 2, 11568 Fälle auf das Stadium 3 und 1713 Fälle auf das Stadium 4 (AQUA 2014).

11.7.1.2 Schmerz

Eines der wesentlichsten Themen von Dekubituspatienten ist das Schmerzerleben (DNQP 2015, Expertenstandard chronische Wunden). Die WHO

(Weltgesundheitsorganisation) ordnet die Intensität von Dekubitusschmerzen der Kategorie „stärkste Schmerzen“ zu, vergleichbar mit Knochen- oder

Nervenschmerzen (Schröder 2007). Insbesondere die Dekubitalulzera höheren Stadiums sind sehr schmerzintensiv (Rook 1997).

Schmerzereignisse können

die Mobilität beeinträchtigen. Sitzen wird z. B. von manchen Betroffenen schmerzhafter erlebt als ruhiges Liegen. Ebenso können Schmerzereignisse bei

der Bewegungsförderung eintreten oder durch eingesetzte Hilfsmittel (z. B. Wechseldruckmatratze). Der Verlust an Selbstbestimmtheit (u. a.

Mobilitätseinschränkung, Schmerzen) kann zu Einschränkungen des Alltags sowie zur sozialen Isolation führen und das Krankheitserleben erheblich

verstärken (DNQP 2007). Demzufolge umfasst die pflegerische Versorgung von gefährdeten Menschen eine kontinuierliche Einschätzung und Dokumentation der

Schmerzsituation, um ggf. ein adäquates Schmerzmanagement einzuleiten.

Merke

Insbesondere Menschen mit kognitiven Störungen können oftmals nicht auf ihre Schmerzen aufmerksam machen. Es bedarf daher einer ▶ differenzierten Fremdeinschätzung durch die Pflegenden (Sirsch et al. 2015).

11.7.1.3 Lebensbedrohliche Komplikationen

Dekubitus kann lebensbedrohlich sein. Laut Todesursachenstatistik wurde 2014 für 820 Personen in der Bundesrepublik ein Dekubitus als zugrunde liegende Todesursache registriert, das entspricht 1 von 100 000 Todesfällen (Statistisches Bundesamt, www.destatis.de). Gerade Patienten mit großen Dekubitalgeschwüren können durch Wundinfektionen bedingt eine Sepsis entwickeln, die zum Tode führen kann (Schröder 2007).

11.7.1.4 Kostenfaktor Dekubitus