4.5.2 Beteiligung der Mitarbeiter

Qualifizierung und Zufriedenheit der Mitarbeiter sollten in ein gesundes Betriebsklima eingebettet sein mit einem umfassenden betrieblichen Informationswesen. Das interne Berichtswesen z. B. beinhaltet Informationen über neue Entwicklungen, Ereignisse und betriebsinterne Entscheidungen. Durch Information, Motivation und Qualifikation der Belegschaft wird eine „offene und lernfähige“ Organisation geschaffen. Die Mitarbeiter müssen fähig und bereit sein zum Lernen und die Lernpotenziale müssen durch die Organisation aktiviert werden in Form von

-

Mitarbeitermotivation,

-

Personalentwicklung (Fort- und Weiterbildungen),

-

interner Kommunikationskultur und Berichtswesen sowie

-

dem Aufspüren von Problemstellen und deren Bearbeitung/Beseitigung.

Merke

In dieser mitarbeiterorientierten Organisationsform nehmen die Mitarbeiter aktiv am Geschehen teil. Ihnen wird ein Mitspracherecht eingeräumt bei geplanten Veränderungen oder anstehenden Entscheidungen. Dies gilt v. a. für Entscheidungen, die sie selbst betreffen („Betroffene zu Beteiligten machen“).

Wird dieses Prinzip nicht verfolgt und werden Entscheidungen und Veränderungen den Mitarbeitern einfach „auferlegt“, steigt der Widerstand gegen Veränderungen. Die Mitarbeiter haben persönliche Vorbehalte gegen die Entscheidungen, da sie sich nicht mit den Entscheidungen identifizieren und ihre eigenen Interessen darin nicht vertreten sehen. Hierdurch wächst der Unmut über den eigenen Arbeitsplatz und die Mitarbeiter verlieren die Freude an ihrer Arbeit. Dies kann sich in erhöhten Fehlzeiten niederschlagen, die Mitarbeiter machen nur noch „Dienst nach Vorschrift“. Ihnen fehlen das berufliche Engagement, das Vertrauen in den Arbeitgeber und die Motivation (Hokenbecker-Belke 2006).

4.5.3 Optimierung und Systematisierung der Arbeitsabläufe

Neben der Beteiligung der Mitarbeiter an Entscheidungsprozessen sollten die Arbeitsbedingungen und Arbeitsabläufe optimiert werden. Vorteilhaft sind in dieser Hinsicht klare Stellenbeschreibungen und klare Arbeitsanweisungen. Durch die Anwendung von Standards werden Tätigkeiten innerhalb eines Handlungsprozesses gebündelt. Qualifikation und Spezialisierung der Mitarbeiter gewährleisten eine ganzheitliche Aufgabenerfüllung und erhöhen die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter.

Für die organisationsbezogenen Entwicklungen empfiehlt es sich, die Einrichtung in überschaubare autonome Organisationseinheiten zu unterteilen und hierbei die Entscheidungsbefugnisse auf die tiefstmögliche Ebene zu delegieren, sodass der jeweilige Mitarbeiter seinen maximalen Handlungs- und Entscheidungsspielraum ausschöpfen kann. Zudem sollte großes Augenmerk darauf gelegt werden, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern (z. B. in gemeinsamen Projektgruppen, Qualitätszirkeln, Fallbesprechungen und innerhalb der Neugestaltung von Arbeitsprozessen).

4.6 Pflegediagnosen

Wenn Sie Ihre ersten Einsätze in verschiedenen ▶ Handlungsfeldern der Pflege absolviert haben, dann wird Ihnen das Wort „Diagnose“ schon öfter begegnet sein. Ohne eine eindeutige Diagnose fällt es schwer zu entscheiden, welche Maßnahmen und Therapien angewendet werden sollen und ob die Bemühungen Erfolg haben werden. Wir benötigen also Diagnosen als Ausgangspunkt für weiteres Handeln.

Das ist im Prinzip nichts Neues und auch nichts, das nur in der Medizin Anwendung findet. Wenn Sie mit Ihrem Auto in die Werkstatt fahren, weil der Motor bockt, dann wird auch zunächst versucht, eine Diagnose zu erstellen, die Ihnen sagt, was denn an Ihrem Gefährt möglicherweise defekt ist (und was die Reparatur wohl kosten wird). Sind Ihre Haare trotz vieler Mühen glanzlos und fahl, erhoffen Sie, von Ihrem Friseur eine Diagnose zu erhalten und die richtigen Empfehlungen für die weitere Pflege Ihres Haarschopfes.

In diesem Kapitel soll es um den Begriff der Diagnose, genauer den der Pflegediagnose gehen. Das scheint auf den ersten Blick ungewöhnlich und bedarf der näheren Begründung, waren praktisch Pflegende doch bisher i. d. R. nur mit medizinischen Diagnosen konfrontiert. Warum soll es nun auch noch Pflegediagnosen geben? Und was ist der Unterschied zwischen medizinischen Diagnosen und Pflegediagnosen?

Alles das wird in diesem Beitrag geklärt. Und noch einiges mehr. Sie lernen verschiedene Diagnosesysteme kennen, wissen am Ende des Kapitels (hoffentlich), was eine Klassifikation ist, wozu man Diagnose- und Klassifikationssysteme benötigt, welche Vor- und Nachteile sie möglicherweise haben und was eine „verstehende Diagnostik“ bedeutet.

4.6.1 Grundlagen und Begriffserläuterungen

Die Bedeutung von Pflegediagnosen ergibt sich u. a. aus den z. T. neuen und großen Herausforderungen, die die Pflege zu bewältigen hat. Zu nennen sind hier stichwortartig:

-

die demografischen Veränderungen mit der Zunahme alter Menschen und damit vermehrter Pflegebedürftigkeit

-

die Veränderungen im Krankheitsspektrum (vermehrtes Auftreten chronischer Erkrankungen und damit erhöhter Unterstützungs-, Beratungs- und Anleitungsbedarf, z. B. bei demenziell erkrankten Menschen)

-

die immer kürzeren Verweildauern im Krankenhaus und damit einhergehend die Verdichtung von Arbeitsprozessen

-

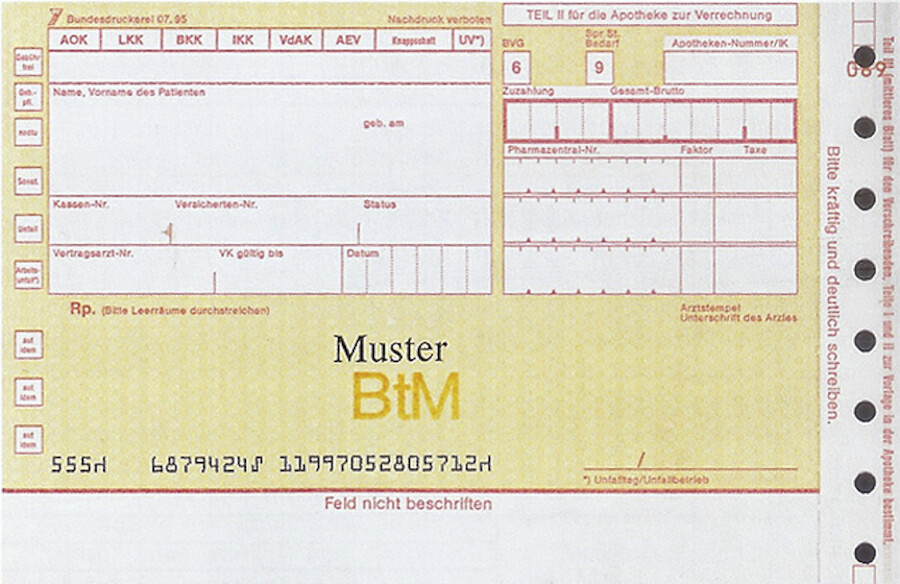

der ökonomische Druck, der zur umstrittenen Einführung von medizinischen ▶ Fallpauschalen (DRGs) zur Abrechnung im Krankenhaus geführt hat, in denen die pflegerischen Leistungen nicht oder nur unzureichend abgebildet werden

-

die Forderung nach Legitimation von Pflege und damit die Darstellung pflegerischer Leistungen

-

die Einführung von EDV-basierter Dokumentation (elektronische Patientenakte, Patienten-Daten-Management-Systeme = PDMS)

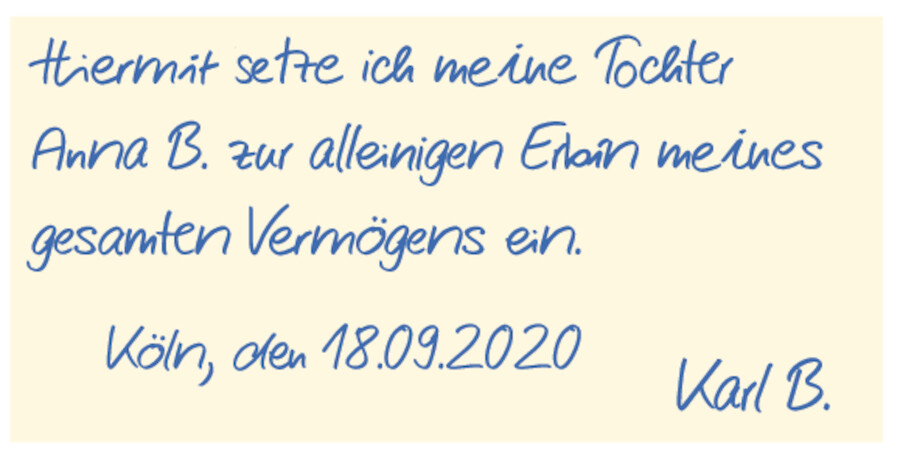

In einem in der Pflegewissenschaft berühmt gewordenen Satz haben 2 Autorinnen die Gründe für die Entwicklung und Einführung von Pflegediagnosen folgendermaßen ausgedrückt: „If we cannot name it, we cannot control it, finance it, research it, teach it, or put it into public policy“ (Clark u. Lang 1992, ▶ Abb. 4.30).

Pflegediagnosen.

Abb. 4.30 Was wir nicht benennen können, können wir auch nicht kontrollieren, finanzieren, erforschen, lehren oder anwenden.

(Foto: K. Oborny, Thieme)

4.6.1.1 Prozess der Diagnosestellung

Zum professionellen Handeln gehört das Lösen menschlicher Probleme, das ist in der Pflege nicht anders als in der Medizin oder auch in anderen helfenden Berufen wie Sozialarbeit, Psychologie, Behindertenpädagogik. Die Legitimation professioneller Arbeit ergibt sich durch die Zuständigkeit für einen bestimmten Bereich, in unserem Fall der Pflege. Der Anspruch für die Zuständigkeit beinhaltet, ein bestimmtes Problem zu durchdenken und Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt aber nichts anderes, als die folgenden 3 Schritte auszuführen (vgl. Cassier-Woidasky 2007):

-

Stellen einer Diagnose

-

Ziehen einer Schlussfolgerung

-

Durchführung der Behandlung

Ein Beispiel aus dem Alltag soll das veranschaulichen.

Fallbeispiel

Sie kommen in der Spätschicht in ein Patientenzimmer und stellen bei Ihrer Patientin Frau M. fest, dass die Mundschleimhaut sehr trocken, etwas belegt und schmerzhaft gerötet ist. Sie wissen, dass Frau M. über 80 Jahre alt ist, sie oft mit offenem Mund atmet, relativ wenig trinkt und die Mundpflege nicht selber durchführen kann. Sie kommen nach einigen wenigen Überlegungen, den gerade gemachten Beobachtungen und dem Gespräch mit Frau M. zu der Diagnose „geschädigte Mundschleimhaut“ aufgrund von drohender Dehydratation, Mundatmung und unangemessener Mundhygiene.

Daraufhin schließen Sie, dass bei Verschlechterung der Situation weitere Probleme folgen könnten (z. B. schmerzhafte Defekte der Schleimhaut, Pilzinfektionen, Pneumonie) und Sie entsprechende Pflegemaßnahmen einleiten müssen, die Sie mit Frau M. absprechen. An den weiteren Tagen beobachten Sie den Status der Mundhöhle häufiger, sprechen öfter mit Frau M. über ihr Empfinden, beraten sich im Kollegenkreis und können schließlich nach einigen Tagen und erfolgreichen Pflegemaßnahmen eine intakte und von Beeinträchtigungen freie Mundhöhle feststellen.

Wie und warum

Schon dieses einfache Beispiel zeigt, dass eine Diagnose zu stellen ▶ (in diesem Falle eine NANDA-Diagnose) kein einmaliger, statischer Vorgang ist, sondern ein Prozess, der mühsam erlernt werden muss und sowohl theoretisches Wissen („know that“ = Wissen, dass) als auch praktisches Wissen bzw. Erfahrungswissen („know how“ = Wissen, wie) erfordert. Dazu gehören Denken, Wahrnehmen, Beurteilen ebenso wie das Sichhineinversetzen, Spüren und Verstehen (Brater 2016, Böhle, Brater u. Maurus 1997, Benner 2012, Schrems 2003). Pflegende müssen also distanzierte Beobachtung und Zuwendung gleichermaßen realisieren.

Pflegediagnosen im Klassifikationssystem

Es wird auch deutlich, dass das Stellen einer Diagnose im Rahmen von Klassifikationssystemen mit einer formalisierten Sprache einhergeht, d. h., es wird ein feststehender Begriff benutzt, um den Zustand der Mundschleimhaut zu beschreiben. Während es in der Medizin vorrangig um die Diagnose von Krankheiten geht, deren weltweites Klassifikationssystem der ▶ ICD-10 ist, geht es in der Pflege um Reaktionen auf Krankheiten, um Symptome und Bewältigung. Dafür gibt es weltweit unterschiedliche Klassifikationssysteme (z. B. NANDA-I, ICNP, ICF).

4.6.1.2 Begriff „Pflegediagnose“

Woher kommt der Begriff Diagnose? Der ursprünglich griechische Begriff „diágnosis“ meint so viel wie „unterscheiden, auseinandererkennen“. Durch eine Diagnose wird eine Situation, ein Sachverhalt oder eben ein Phänomen wie „geschädigte Mundschleimhaut“ (NANDA-International 2016) definiert. Diese Definitionen der zentralen Begriffe eines Faches sind die Grundlage für den Aufbau von Wissen. Pflegediagnosen können somit als „grundlegendste Begriffe des Pflegefachs betrachtet werden“ (Mortensen 1998).

Definition

Pflegediagnose: Die gängigste Definition von Pflegediagnosen ist die der NANDA-I und lautet: „Eine Pflegediagnose ist eine klinische Beurteilung (clinical judgement) einer menschlichen Reaktion auf Gesundheitszustände/Lebensprozesse oder die Vulnerabilität (Verletzbarkeit, H.F.) eines Individuums, einer Familie, Gruppe oder Gemeinschaft für diese Reaktion“ (NANDA-International 2016).

4.6.1.3 „Terminologie – Klassifikation – Taxonomie“

Definition

Terminologie: Liegen die zentralen Begriffe einer Disziplin in standardisierter Form vor, sprechen wir von einer Terminologie.

Klassifikation: Werden die Begriffe in eine bestimmte Ordnung oder Systematik gebracht, nennt man das Klassifikation. Diese dient der Einteilung von Gegenstandsbereichen in Klassen, sie ordnet ein Fachgebiet und fördert die Systematik innerhalb einer Disziplin.

Klassifikationen kommen in vielen Wissenschaften zur Anwendung, auch die Pflege kennt einige Klassifikationssysteme. So gibt es seit vielen Jahren die Schweregradklassifikationen zur Erhebung des Pflegeaufwands und zur Personalbedarfsermittlung.

Definition

Taxonomie: Der Begriff Taxonomie wird international oft synonym für „Classification“ benutzt. Darunter kann ganz allgemein ein Ordnungsschema, aber auch die Wissenschaft von der Systematik verstanden werden (Friesacher 2007).

Praxistipp

Sehen Sie sich die Ausführungen in Anamnesebögen an. Vergleichen Sie die Beschreibungen der Einschätzung des Zustands eines Patienten mit der Beschreibung einer anderen Kollegin. Was fällt Ihnen auf? Sind die Beschreibungen identisch? Benutzen die Kolleginnen und Kollegen die gleichen Begriffe? Werden dieselben Schwerpunkte gesetzt? Was wird ausführlich beschrieben, was wird vernachlässigt?

4.6.1.4 Historische Entwicklung der Pflegediagnosen

Der Begriff Pflegediagnose taucht zuerst in der US-amerikanischen Fachliteratur in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts auf, etwa zeitgleich mit der Vorstellung von Pflege als einem prozesshaften Vorgehen. Häufiger wurden zunächst aber die Begriffe „Problem“, „Bedürfnis“ und „Bedarf“ benutzt, bis der Diagnosenbegriff sich in den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts durchsetzte. Das hat maßgeblich mit der Etablierung von Pflegewissenschaft zu tun und den seit 1973 bis heute regelmäßig stattfindenden Pflegediagnosenkonferenzen und der Gründung der North American Nursing Diagnosis Association (NANDA).

▶ Tab. 4.5 zeigt die wesentlichen historischen Entwicklungen der Pflegediagnosen in den USA. Die Einführung der Pflegediagnosen verlief auch in den USA nicht problemlos. So wurde die eher unkritische Übernahme des Diagnosebegriffes, der ja stark vom medizinischen Denken geprägt ist, ebenso bemängelt wie die mangelnde Beteiligung der Praktiker vor Ort bei der Entwicklung und Einführung (vgl. Powers 1999).

|

Jahr |

Entwicklung |

|

1953 |

Frey erwähnt den Begriff Pflegediagnose in einer amerikanischen Pflegefachzeitschrift |

|

1960 |

Abdellah identifiziert und beschreibt im Rahmen einer großen Studie in amerikanischen Krankenhäusern 21 typische Pflegeprobleme |

|

1972 |

der Staat New York erteilt den gesetzlichen Auftrag zur Entwicklung von Pflegediagnosen |

|

1973 |

die erste Konferenz der American Nursing Association (ANA) zur Klassifikation von Pflegediagnosen findet statt Veröffentlichung der „Standards of Nursing Practice“ |

|

1974 |

die ersten Pflegediagnosen werden in den USA publiziert |

|

1982 |

die NANDA wird gegründet und mit der Entwicklung eines Klassifikationsschemas beauftragt |

|

1986 |

das als Taxonomie I bezeichnete Ordnungsschema der „Human Response Pattern“ (menschliche Verhaltensmuster oder Reaktionen) wird verabschiedet |

|

1989 |

der Versuch scheitert, die NANDA-Pflegediagnosen in die 9. Ausgabe der internationalen Klassifikation von Krankheiten (ICD-9) aufzunehmen. Das Vorhaben wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abgelehnt, da die NANDA-Pflegediagnosen nur die Entwicklung in einem Land widerspiegeln |

|

1998 |

die Taxonomie II wird auf der 13. NANDA-Konferenz vorgestellt |

|

2003 |

die NNN-Taxonomie (Verbindung von NANDA mit NIC und NOC) wird geschaffen |

|

2005 |

die NANDA-Pflegediagnosen 2005 – 2006 (176 Diagnosen) werden durch NANDA-International veröffentlicht (deutsche Übersetzung) |

|

2008 |

die NANDA-Pflegediagnosen 2007 – 2008 (188 Diagnosen) werden durch NANDA-International veröffentlicht (erstmalig durch NANDA-International autorisierte deutsche Übersetzung) |

|

2016 |

NANDA-International: Pflegediagnosen: Definitionen und Klassifikation 2015 – 2017 |

4.6.2 Pflegediagnosen und Pflegeklassifikationssysteme

4.6.2.1 NANDA-International-Pflegediagnosen

Aktuell gibt es 235 NANDA-I-Pflegediagnosen. Damit die Diagnosen in einer gewissen Form geordnet werden können, hat die NANDA sich auf ein bestimmtes Ordnungsschema geeinigt. Die Taxonomie II besteht aus 3 Ebenen (Level):

1. Ebene Hier werden folgende 13 Bereiche (Domänen) aufgeführt:

-

Gesundheitsförderung

-

Ernährung

-

Ausscheidung und Austausch

-

Aktivität und Ruhe

-

Wahrnehmung/Kognition

-

Selbstwahrnehmung

-

Rollenbeziehung

-

Sexualität

-

Coping/Stresstoleranz

-

Lebensprinzipien

-

Sicherheit/Schutz

-

Wohlbefinden

-

Wachstum/Entwicklung

2. Ebene Die 13 Bereiche sind anhand von 47 Klassen weiter spezifiziert. So umfasst z. B. der Bereich „Sicherheit/Schutz“ folgende Klassen:

-

Infektion

-

physische Verletzung

-

Gewalt

-

Umweltgefahren

-

Abwehrprozesse

-

Thermoregulation

3. Ebene Die einzelne Pflegediagnose wird dann einer der Klassen zugeordnet. Die NANDA-Taxonomie II umfasst insgesamt 235 Diagnosen (NANDA-International 2016).

Diagnosearten

Die einzelnen Pflegediagnosen werden nach folgenden Typen oder Formen unterschieden (nach NANDA-International 2016):

-

Problemfokussierte Pflegediagnosen: klinische Beurteilung einer unerwünschten menschlichen Reaktion auf einen Gesundheitszustand/Lebensprozess, der bei einem Individuum, einer Familie, Gruppe oder Gemeinschaft auftritt.

-

Risiko-Pflegediagnosen: klinische Beurteilung der Vulnerabilität eines Individuums, einer Familie, Gruppe oder Gemeinschaft, eine unerwünschte menschliche Reaktion auf Gesundheitszustände/Lebensprozesse

-

Pflegediagnosen der Gesundheitsförderung: eine klinische Beurteilung der Motivation und des Wunsches, das Wohlbefinden zu steigern und das menschliche Gesundheitspotenzial zu verwirklichen. Diese Reaktionen werden durch die Bereitschaft ausgedrückt, spezielle Gesundheitsverhaltensweisen zu verbessern, und können bei jedem Gesundheitszustand angewendet werden. Gesundheitsfördernde Reaktionen können bei einem Individuum, einer Familie, Gruppe oder Gemeinschaft vorliegen.

Darüber hinaus gehören zur NANDA-I-Taxonomie auch einige wenige Syndrome. Ein Syndrom ist eine klinische Beurteilung hinsichtlich einer speziellen Gruppe von Pflegediagnosen, die zusammen auftreten und am besten zusammen und mit ähnlichen Interventionen behandelt werden.

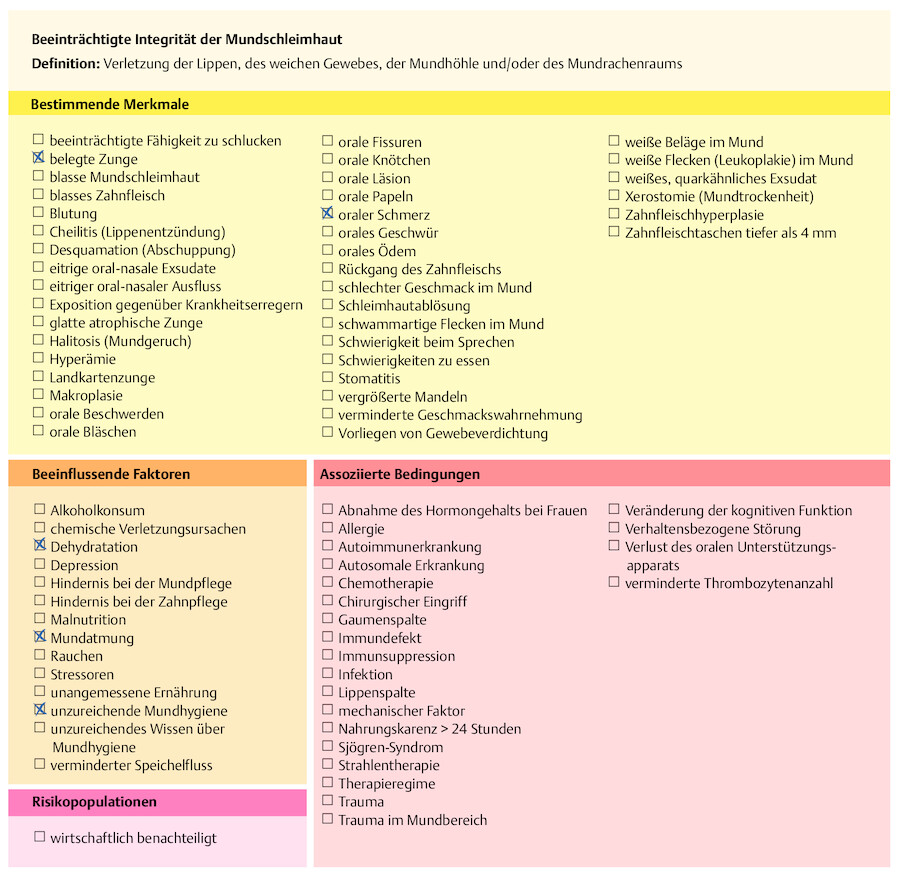

▶ Abb. 4.31 zeigt als Beispiel die Darstellung der aktuellen NANDA-I-Pflegediagnose von Frau M. aus unserem Fallbeispiel.

Aktuelle NANDA-I-Pflegediagnose von Frau M. (nach NANDA-I-2018-2020).

Abb. 4.31

Bestimmende Merkmale Die bestimmenden Merkmale sind die Kennzeichen und Symptome, die zu beobachten und nachweisbar sind. Dabei müssen natürlich nicht alle Kennzeichen vorliegen, um zu einer Pflegediagnose zu gelangen.

Beeinflussende Faktoren Die beeinflussenden Faktoren sind im weitesten Sinne die Ursachen.

4.6.2.2 Pflegeinterventions- und Pflegeergebnisklassifikation (NIC und NOC)

Neben der Entwicklung von Diagnosen zur Beschreibung von Zuständen von Patienten/Bewohnern, Familien und Gruppen gibt es Bestrebungen, auch die Interventionen und die Ergebnisse der Pflege zu klassifizieren und diese mit den Diagnosen zu verbinden.

NNN-Taxonomie der Pflegepraxis Das vorläufige Ergebnis dieser Bestrebungen ist die sogenannte NNN-Taxonomie der Pflegepraxis. Die NNN-Taxonomie stellt die gemeinsame Struktur von NANDA, NIC und NOC dar (NANDA-International 2008).

Die Arbeiten zur Entwicklung der NIC und NOC gehen bis in die 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. 1992 wurde die erste Version der NIC, 1997 die erste Version der NOC publiziert.

Nursing Interventions Classification (NIC)

Ziele Die Zielsetzungen der Pflegeinterventionsklassifikation (NIC = Nursing Interventions Classification) sind u. a.:

-

die Standardisierung in der Bezeichnung pflegerischer Leistungen

-

die Ermittlung der Kosten

-

die Entwicklung von Informationssystemen

-

die Schulung in der Entscheidungsfindung

Struktur In der derzeitigen 4. Version enthält die NIC mehrere Hundert Interventionen und einige Tausend Einzelaktivitäten. Diese sind in 7 Domänen und 30 Klassen geordnet. Zu den Domänen zählen u. a. Bereiche wie „Physiologisch elementar und komplex“, „Verhalten“, „Gesundheitssystem“ (Bulechek et al. 2013).

Nursing Outcome Classification (NOC)

Ziele Die Klassifikation der Pflegeergebnisse (NOC = Nursing Outcome Classification) hat u. a. eine Kosten-Nutzen-Analyse und den Nutzen bzw. Effekt für den einzelnen Patienten wie auch für die Gesamtbevölkerung zum Ziel. Es soll auch einen Vergleich von Abteilungen und Einrichtungen ermöglichen (das sog. Benchmarking) wie auch die Kosten im Verhältnis zur Qualität zu bestimmen.

Struktur Ähnlich wie bei NIC sind bei NOC 490 Outcomes in 7 Domänen aufgeführt, die in 33 Klassen unterteilt sind. Zu den Domänen zählen u. a.:

-

„physiologische und psychische Gesundheit“

-

„Gesundheitswissen und -verhalten“

-

„Gesundheit und Familie“ bzw. „Gesundheit und Gemeinde“ (Moorhead u. Johnson 2013)

In einem vertieften und fortgeschrittenen Pflegeprozess (Advanced Nursing Process) werden definierte Konzepte zusammengeführt. Er umfasst nach Müller-Staub 2016:

-

„validierte Assessments,

-

evidenzbasierte Pflegediagnosen,

-

Pflegeinterventionen sowie

-

Pflegeergebnisse und

-

beruht auf Pflegeklassifikationen“.

Damit soll der Pflegebedarf besser erfasst und wirksamere Pflegemaßnahmen eingeleitet werden, die zu besseren Patienten- bzw. Bewohnerergebnissen führen.

4.6.2.3 Internationale Klassifikation der Pflegepraxis (ICNP)

Während NANDA, NIC und NOC ursprünglich als 3 voneinander unabhängige Klassifikationsbestrebungen anzusehen waren, kann die „International Classification of Nursing Practice“ (ICNP) als das umfassendste System betrachtet werden. Nachdem die WHO die NANDA-Klassifikation der Pflegediagnosen 1989 nicht in die geplante ICD-9-Version (ICD = International Classification of Diseases) aufgenommen hat, einigte man sich im ICN auf die Entwicklung einer weltweit gültigen und akzeptierten Klassifikation für die Pflegepraxis.

Die ICNP ist eine internationale Klassifikation und ein Projekt des ICN (International Council of Nurses). Sie ist kombinierbar, stützt sich auf bestehende Terminologien aus verschiedenen Ländern und versteht sich als umfassende Klassifikation und Referenzterminologie.

Merke

Die ICNP soll die pflegerische Praxis, d. h. die Handlungen der Pflegenden beschreiben, sie soll die Patientenzustände, die zu diesen Handlungen führen (Pflegediagnosen), enthalten und die Wirkung (Ergebnis, Outcome) der Pflege verdeutlichen. Sie ermöglicht die Nutzung einer natürlichen lokalen Sprache und die Abbildung (mapping) mit einer standardisierten Bedeutung in ICNP (König 2014).

Klassifikationsstruktur der ICNP

Die gesamte ICNP besteht aus 3 „Klassifikationspyramiden“:

-

Pflegephänomene (Diagnosen)

-

pflegerische Interventionen

-

Pflegeergebnisse

Klassifikation Die ICNP wurde unter sprach- und klassifikationstheoretischen Kriterien entwickelt. Einen Begriff klassifizieren heißt dabei, seine allgemeinsten Kennzeichen zu beschreiben und die Begriffe dann in Klassen einzuteilen. Klassifikation meint also das Einteilen von Gegenstandsbereichen in Klassen.

Dieses Prinzip kennen Sie aus anderen Bereichen, z. B. aus der Biologie mit der Klassifikation der Säugetiere oder der Klassifikation der Pflanzen, aber auch im privaten Bereich wird klassifiziert. Bücher ebenso wie die DVD-Sammlung und jedes Mal entscheiden Sie sich für Kriterien, nach denen Sie klassifizieren. Bei DVDs z. B. nach Genre (Komödie, Drama …)

Wissenschaftliche Klassifikation Beim wissenschaftlichen Klassifizieren gibt es jedoch einige wichtige Regeln, die eingehalten werden müssen:

-

Die wesentlichen Kennzeichen eines einzelnen Individuums (Begriffs) müssen mit denen der Klasse übereinstimmen. Jeder Begriff sollte auch nur einer Klasse zugeordnet werden und Überschneidungen und andere Möglichkeiten der Einordnung sollten ausgeschlossen sein.

-

Eine weitere Forderung ist die Vollständigkeit, d. h., die Klassifikation muss so angelegt sein, dass sie Platz bietet für alle Begriffe, die man klassifizieren möchte.

-

Darüber hinaus werden die Begriffe in eine Hierarchie gebracht und die Beziehungen zwischen den Begriffen festgelegt. Man erhält so eine Begriffspyramide, die nach dem Unterordnungsprinzip aufgebaut ist. Der oben stehende Begriff wird als Topterminus bezeichnet, das ist der Begriff mit dem höchsten Abstraktionsniveau. Die weiter unten stehenden Begriffe sind spezifischer und enthalten mehr Kennzeichen.

Spezifische Definition der Pflegephänomene Jedes Pflegephänomen hat dabei eine spezifische Definition, die sich logisch von den jeweiligen Oberbegriffen ableitet. Ein konkretes Pflegephänomen wie „Dyspnoe“ wird dann in folgender Art beschrieben: „Dyspnoe ist Atmung mit folgenden spezifischen Merkmalen: Atmung, die einhergeht mit Beschwerden, verstärkter Atemarbeit, Kurzatmigkeit, Nasenflügelatmung, veränderter Atemtiefe, Gebrauch der Atemhilfsmuskulatur, veränderter Atemexkursion und Fremitus“ (van der Bruggen 2002).

Dieser spezifische Begriff weist alle Merkmale des übergeordneten Begriffs („Atmung“) auf und mindestens ein weiteres unterscheidendes Merkmal.

Erstellung einer Pflegediagnose nach ICNP

Die Pflegephänomene werden anhand von 7 Achsen klassifiziert. Die Bildung einer Pflegediagnose aus den Achsen der ICNP könnte wie folgt aussehen (nach König 2014) ( ▶ Tab. 4.6 ):

|

Achsen |

Beispiele |

|

Mobilität |

|

beeinträchtigt; hoher Grad |

|

|

|

|

|

kontinuierlich |

|

rechter Arm |

|

Patient |

Durch Auswahl von Begriffen aus den unterschiedlichen Achsen wird die Pflegediagnose erstellt ( ▶ Abb. 4.32).

Pflegediagnose.

Abb. 4.32 Durch die Auswahl von einzelnen oder mehreren Begriffen aus den unterschiedlichen Achsen wird nach ICNP die Pflegediagnose erstellt.

Ziele der ICNP

ICNP hat zum Ziel, einen internationalen gemeinsamen Begriffsrahmen für die Pflege vorzugeben, der dann in den jeweiligen Nationalsprachen ausgedrückt werden kann. Nielsen beschreibt die Veränderungen in der Zielsetzung der ICNP-Entwicklung folgendermaßen: „Die Verschiebung des Interesses weg von Daten in Richtung Begriffe wird also begleitet von einer Verschiebung von den Inhalten der professionellen ‚Menschensprache‘ im Gesundheitswesen in Richtung der Strukturen der ‚Maschinensprache‘ im Bereich der Gesundheitsinformatik“ (Nielsen 2003).

4.6.2.4 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)

Die International Classification of Functions (ICF) ist die weiterentwickelte Form der von der WHO erstmals 1980 veröffentlichten Internationalen Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen (International Classification of Impairmans, Disabilities and Handicaps, ICIDH). War die ICIDH noch als Krankheitsfolgenmodell konzipiert, ist die seit Oktober 2005 in der Endfassung vorliegende ICF „ein an der Person orientiertes, multiprofessionell nutzbares internationales Diagnosesystem (...), durch das sich die Pflege im Zentrum des Gesundheitswesens findet“ (Behrens 2003).

Klassifikation

Die gesamte Klassifikation ist als PDF-Datei im Internet unter www.dimdi.de/ frei zugänglich. Die ICF ist eine Klassifikation für verschiedene Disziplinen und Anwendungsbereiche.

Ziele

Die Ziele sind u. a.:

-

die Bereitstellung einer „wissenschaftlichen Grundlage für das Verstehen und das Studium des Gesundheitszustands und der mit der Gesundheit zusammenhängenden Zustände, der Ergebnisse und der Determinanten“

-

die Konzeption einer „gemeinsamen Sprache für die Beschreibung des Gesundheitszustands [...]“

-

die Ermöglichung von „Datenvergleichen zwischen Ländern, Disziplinen im Gesundheitswesen“ (DIMDI 2005)

Die ICF ist universell einsetzbar und nicht nur, wie vielfach angenommen, auf Menschen mit Behinderungen und deren Rehabilitation begrenzt. Interessant für die Pflege ist die ICF aus ihrer am Gesundheitsbegriff ansetzenden Konzeption und der Integration des „Medizinischen Modells“ mit dem „Sozialen Modell“, um eine möglichst umfassende Sicht aus verschiedenen Perspektiven auf Gesundheit zu erreichen (DIMDI 2016).

Merke

Im Gegensatz zu den „traditionellen“ Klassifikationssystemen NANDA, NIC, NOC und ICNP basiert die ICF stärker auf einer an Ressourcen und Fähigkeiten orientierten Sichtweise, was mit einer modernen Auffassung von Pflege gut vereinbar ist. Außerdem sind ethische Reflexionen in den Ausführungen zur ICF enthalten, da den Autoren bewusst ist, dass jegliche Art von Diagnostik und Klassifikation auch mit ethisch-moralischen Problemen behaftet ist. Doch dazu mehr im nächsten Abschnitt.

4.6.3 Mögliche Probleme und Kritik der Pflegediagnosen

4.6.3.1 Gefahren und Grenzen der Fachterminologie

„Wer hätte das gedacht? Die Hauptstadt unseres Landes [...] wird von einem Kranken regiert. Einmal im Jahr finden in mehreren Städten Großdemonstrationen kranker Menschen statt. Auf unseren Fernsehkanälen moderieren Kranke politische Talkrunden, Comedy-Sendungen und Kochshows“ (Wißmann u. Gronemeyer 2008). Dieses Zitat ist auf den ersten Blick verwirrend. Doch bei genauerem Lesen wird vielleicht deutlich, um was es geht. Die Personen, auf die hier angespielt wird, waren bzw. sind sehr präsent im deutschen Fernsehen. Es geht um Klaus Wowereit, Anne Will, Hape Kerkeling, Alfred Biolek. Und was verbindet alle diese Personen? Sie sind bekennende Schwule bzw. Lesben. Die erwähnten Großdemonstrationen kranker Menschen sind die Christopher Street Days (CSD), die alljährlich in großen Städten zum Protest gegen Ausgrenzung und Stigmatisierung von Schwulen, Lesben, Transgendern, Bisexuellen und Asexuellen stattfinden.

Und was hat das mit Diagnosen und Klassifikationen zu tun? Bis zum Jahr 1992 galt Homosexualität als Störung, gelistet im ICD-9 (dem Vorläufer des jetzt gültigen ICD-10, dem Diagnose- und Klassifikationssystem der Medizin) als psychiatrische Erkrankung. Durch die Streichung von Homosexualität aus dem ICD-Katalog wurden Millionen von Menschen weltweit nicht mehr als krank angesehen. Seitdem gilt Homosexualität (zumindest in aufgeklärten und offenen Gesellschaften) als eine Variante der sexuellen Orientierung.

Was kann man daraus lernen? Zumindest so viel: Was als Krankheit gilt, ist von historischen, kulturellen und gesellschaftlichen Einflüssen und Überzeugungen geprägt. Krankheit ist keine objektive Größe, sie ist ein soziales Konstrukt und somit veränderbar (Schramme 2012).

Gemeinsamer Bezugspunkt der Diagnose- und Klassifikationssysteme ist die Entwicklung einer mehr oder weniger klaren und eindeutigen Fachterminologie. Die Funktion von Fachsprache ist die Verständigung zwischen Menschen in einem fachlich begrenzten Kommunikationsbereich (hier die Pflege) auch über Länder-, Kultur- und Sprachgrenzen hinweg. Nach Zielke-Nadkarnie (1997) sind die folgenden Kennzeichen typisch für eine Fachsprache der Pflege:

-

Sie ist zweckhaft und sachbezogen.

-

Sie legt Bedeutungen fest und reduziert die Informationen auf das (vermeintlich) Wesentliche.

-

Sie standardisiert und ist wenig anschaulich.

Mit diesen Kennzeichen sind aber auch schon einige gravierende Probleme von Fachsprache benannt. Durch die Einführung fest definierter Begriffe wird eine Sichtweise besonders hervorgehoben, d. h., aus der großen Menge an möglichen Eigenschaften eines Gegenstandes werden einige als wesentlich ausgezeichnet. So werden möglichst beobachtbare und messbare Dimensionen erfasst und der Gegenstand auf diese reduziert (Hülsken-Giesler 2008).

4.6.3.2 Schaffung von Sprachhierarchien

Durch die Benutzung einer ganz spezifischen Sprache werden auch Sprachhierarchien geschaffen. So schafft Fachsprache einen Schutz, hinter dem man sich verstecken kann (vor unliebsamen Fragen der Patienten und Angehörigen, aber auch vor Fragen anderer Berufsgruppen). Sprache wird so zu einem Geheimcode für Experten und zum Instrument der Abgrenzung und des Ausschlusses (Zielke-Nadkarnie 1997, Böhme 1993). Damit kommt den Anwendern von Fachsprache eine erhebliche Macht zu.

Merke

Pflegende müssen sich darüber im Klaren sein, dass eine Fachsprache eine Definitionsmacht über Patienten und Bewohner bedeutet, und das wiederum erzeugt soziale Kontrolle und Stigmatisierung. Diese Gefahr ist umso größer, je mehr die Beziehung zwischen Patient und Pflegekraft eine ungleiche ist.

4.6.3.3 Normierung und Standardisierung

Die persönliche Erfahrung, z. B. des Trauerns oder des eigenen Körpergefühls, die wesentlich durch kulturelle und soziale Einflüsse bestimmt werden, wird durch die Fachsprache banalisiert und verfremdet. Die vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten werden auf einige wenige beschränkt.

Fallbeispiel Besonders eindringlich beschrieben hat dies die Pflegewissenschaftlerin Annemarie Kesselring in einem viel beachteten Artikel (Kesselring 1999). Anhand eines Textauszugs einer jungen, an Brustkrebs erkrankten Frau zeigt Kesselring auf, wie problematisch die Anwendung von Pflegediagnosen (in diesem Fall der NANDA) sein kann. Zunächst wird die persönliche Schilderung der Patientin über ihre Situation dargestellt.

Fallbeispiel

„Was heißt es, in einem Körper zu leben, der sich ständig verändert? Es ist schrecklich, erschreckend und verwirrend. Es lässt Gefühle von Hilflosigkeit entstehen und bewirkt eine sklavenhafte Aufmerksamkeit dem Körper gegenüber. Es verursacht eine unnatürliche Überwachsamkeit gegenüber jeder und allen Sinnesempfindungen, welche in der körperlichen Landschaft auftauchen. Man wird eine Gefangene von jeder wahrnehmbaren Veränderung im Körper, jedem Husten, jeder Empfindensveränderung. Man verliert sein Gefühl von Stabilität und Voraussagbarkeit, aber auch das Gefühl von Körperkontrolle (...) Die Trauer über den Verlust dieser Voraussagbarkeit kompliziert den Anpassungsprozeß (sic.) an einen instabilen Körper. Die Zeit wird kürzer und ist durch Intervalle zwischen den Symptomen gekennzeichnet“ (Rosenblum 1988, zit. n. Kesselring 1999).

Kesselring analysiert diese persönliche Darstellung, die so oder in ähnlicher Form auch in einem Aufnahmegespräch stattfinden könnte, mit den Diagnosen der NANDA. Daraus folgen dann u. a. folgende Diagnosen:

-

„Körperbild, gestört“

-

„Trauern, nicht angemessen; Trauern, vorzeitig“ (Kesselring 1999)

Was ist die Norm?

Diese Diagnosen sind in leicht veränderter Form auch in den jetzt gültigen NANDA-I-Pflegediagnosen zu finden. Es fällt auf, dass beide Phänomene als Störung und bzw. Abweichung beschrieben sind. Also muss es eine Art Norm für ein wie auch immer definiertes ungestörtes Körperbild und eine Norm für angemessenes Trauern geben. Doch wer bestimmt diese Norm? Gibt es überhaupt allgemeingültige Maße für Lebensbereiche, die sich dieser Normalisierung doch weitgehend entziehen (Sarasin 2001, Friesacher 1998)? Die NANDA-Pflegediagnose „Körperbildstörung“ wird von Schrems (2003) zu Recht als Sichtweise dargestellt, die von einem äußerst mechanistischen Körpermodell ausgeht.

Die amerikanische Pflegewissenschaftlerin Penny Powers (1999) hat die negativen Auswirkungen von NANDA-Pflegediagnosen analysiert. Sie kommt zu dem Ergebnis, dass Pflegediagnosen Zustände sozialer Asymmetrie reproduzieren und unterstützen, und zwar zwischen den Pflegenden und den Patienten, zwischen den Pflegenden untereinander und auch zwischen Pflegenden und den anderen Mitgliedern des therapeutischen Teams. Durch Diagnosen wird das Verhalten von Patienten und Pflegenden normiert. Der durch die (pflegewissenschaftliche) Forschung definierte Durchschnitt wird zum Standard erhoben. Abweichungen von diesem Standard sollen durch entsprechende Maßnahmen korrigiert werden, um der Norm (eine angemessene Trauer? ein ungestörtes Körperbild?) näher zu kommen ( ▶ Abb. 4.33).

Pflegediagnosen.

Abb. 4.33 Sie normieren und standardisieren. Damit unterstützen sie die soziale Asymmetrie zwischen Patient und Pflegenden, aber auch unter den Pflegenden selbst.

(Foto: A. Fischer, Thieme)

Eine Fallstudie

Ein sehr eindringliches Beispiel für die Auswirkungen von Diagnosen und Klassifikationen liefert der Arzt Rosenhan (1998) in einer viel zitierten Untersuchung.

Fallbeispiel

Rosenhan schleuste 8 Scheinpatienten in die Klinik ein, die alle mit der Diagnose „Schizophrenie“ aufgenommen wurden und sich in der Klinik ganz „normal“ verhielten. Keiner dieser Patienten wurde als Scheinpatient entlarvt, alle wurden mit der Diagnose Schizophrenie (einer mit der Diagnose Schizophrenie in Remission) entlassen (nach David L. Rosenhan 1998).

Fazit Als Fazit ein längeres Zitat aus Rosenhans Untersuchung: „Eine psychiatrische Klassifizierung erzeugt ihre eigene Wirklichkeit und damit ihre eigenen Wirkungen. Sobald der Eindruck entstanden ist, daß [sic.] der Patient schizophren ist, geht die Erwartung dahin, daß [sic.] er weiterhin schizophren bleiben wird. Wenn genügend Zeit verstrichen ist, ohne daß [sic.] er etwas Verschrobenes getan hat, glaubt man, er sei in Remission und könne entlassen werden. Aber die Klassifizierung haftet über die Entlassung hinaus, mit der uneingestandenen Erwartung, daß [sic.] er sich wieder wie ein Schizophrener benehmen werde. Solche Klassifizierungen, von psychiatrischen Fachleuten ausgeteilt, beeinflussen den Patienten ebenso wie seine Verwandten und Freunde, und es ist nicht verwunderlich, dass die Diagnose auf sie alle wie eine Prophezeiung wirkt, die sich selbst erfüllt. Schließlich akzeptiert der Patient selbst die Diagnose, mit all ihren zusätzlichen Bedeutungen und Erwartungen und verhält sich entsprechend. Sobald er dies tut, hat auch er sich an diese Konstruktion einer zwischenmenschlichen ‚Wirklichkeit‘ angepasst“ (Rosenhan 1998).

Praxistipp

Die Untersuchung von Rosenhan ist in dem Buch von Paul Watzlawick (1998) „Die erfundene Wirklichkeit“ nachzulesen.

4.6.4 „Verstehende“ Diagnostik

Die Kritik an den traditionellen Pflegediagnosesystemen hat in den USA zu teilweise heftigen Debatten geführt und in der Folge für einige Jahre zum Zusammenschluss einer Gruppe von Pflegewissenschaftlern und Praktikern (Nurses Opposed to the Advancement of Nursing Diagnosis, NOAND), die gegen die NANDA-Diagnosen viele (z. T. gut nachvollziehbare) Argumente in die Diskussion eingebracht haben (Kollak u. Huber 1996, Zanotti u. Chiffi 2014). Auch in Deutschland wird die Debatte um Pflegediagnosen kontrovers geführt (Hülsken-Giesler 2008, Friesacher 2007, 2000, 1998, Stemmer 2006, Kean 1999, Darmann 1998).

4.6.4.1 Alternative Konzepte

Auf der Suche nach Alternativen kann die Pflege an verschiedene Bezugsdisziplinen anknüpfen, in denen ebenfalls Diagnose- und Klassifikationssysteme eine erhebliche und oftmals auch nicht unproblematische Rolle spielen. So gibt es alternative Ansätze zu den „klassischen“ Konzepten auch in der Medizin (Fuchs 2015 und 2015a, Schramme 2012 u. 2000) und in der Behindertenpädagogik (Jantzen 1996). Die intensive Analyse des individuellen Falles (Persönlichkeit, Lebensgeschichte) rückt dabei ins Zentrum des Interesses und hat zu Ansätzen einer alternativen, verstehenden Diagnostik geführt.

Individuelle Fallanalyse So überträgt Decker (2001) den Ansatz von Jantzen auf die Pflege von Menschen mit Demenz. Dabei werden die Symptome nicht, wie in der klassischen Diagnostik, von außen als defizitär und pathologisch betrachtet und die Betroffenen somit stigmatisiert und etikettiert. Herausforderndes Verhalten wird als Möglichkeit gesehen, unter den Bedingungen von Isolation Sinn zu realisieren und ist somit als Kompetenz zu verstehen. Die isolierenden Bedingungen sollen durch eine subjektorientierte Pflege kompensiert werden, dazu bedarf es einer „Rekonstruktion der zugrunde liegenden Entwicklungslogik“, die im Prozess der verstehenden Diagnostik zu leisten ist (Decker 2001, Jantzen 1996, Remmers 2006).

Perspektive des Gegenübers Ein verstehender Zugang zum anderen und eine am individuellen „Fall“ orientierte Vorgehensweise haben in der Sozialwissenschaft eine lange Tradition (Schütze 1993).

Für eine fallorientierte Diagnostik kann die Pflege auf die sozialwissenschaftliche Methode der Fallanalyse zurückgreifen. Dabei ist es für eine fallanalytische Vorgehensweise wesentlich, die Perspektive des Gegenübers (Patient, Bewohner) einzunehmen. Die Orientierung an der Verlaufskurve und dem Erleben des Betroffenen ist dabei besonders bei Menschen mit chronischen und lang dauernden Beeinträchtigungen ein wesentliches Element. Dabei stehen nicht die Krankheiten oder Einschränkungen im Vordergrund, sondern die Personen mit ihrem Erleben, ihren Bewältigungsstrategien und die je individuelle Alltagsnormalität. Wie wichtig eine verstehende Diagnostik ist, wird besonders bei Menschen mit Demenz hervorgehoben (Halek 2014, Hardenacke, Bartholomeyczik u. Halek 2011).

Für umfassendere Darstellungen sei auf Friesacher (1999), Just (2003) und Schrems (2008) verwiesen.

Merke

Voraussetzung zur Umsetzung alternativer Konzepte ist eine Veränderung der Rahmenbedingungen. Solange die Begriffe der Pflege in informationstechnologisch nutzbarer, d. h. in standardisierter und formalisierter, Form vorliegen sollen wie bei NANDA, ICNP und NIC/NOC, ist eine am subjektiven Erleben des Patienten orientierte Sprache nicht in die Organisation eines Krankenhauses oder Altenpflegeheims integrierbar (Hülsken-Giesler 2008, Kersting 2008).

4.6.5 Zusammenfassende Schlussbetrachtung

Pflegediagnosen und entsprechende Klassifikationssysteme sind Entwicklungen in der Pflege, die nicht von den Veränderungen im Gesundheitswesen zu trennen sind. Der Nachweis der Leistungen, die Legitimation pflegerischen Handelns und die Vereinheitlichung der Sprache zur computergestützten Dokumentation sind Forderungen, denen sich die Pflege stellen muss. Ob die „traditionellen“ Ansätze von NANDA, NIC/NOC und ICNP der richtige Weg zur Professionalisierung sind oder eher zusätzliche Probleme aufwerfen, wird die Zukunft zeigen. Auch ob es gelingen kann, alternative Formen und weniger defizitorientierte, starre und normierende Modelle der Diagnostik zu etablieren.

Merke

Pflegediagnosen sind in den Bereichen relativ unproblematisch, wo wir es mit physiologischen Phänomenen zu tun haben, z. B. bei einer veränderten Mundschleimhaut. Bei umfassenderen Zuständen, die ▶ soziokulturell und psychosozial geprägt sind, scheinen Pflegediagnosen eher zu schaden und eine sehr eingeschränkte Perspektive zu vermitteln.

So lautet auch das Fazit von Kesselring in ihrem Aufsatz: „Pflegediagnosen sind ein technisches Hilfsmittel für die computergestützte Dokumentation von Aktivitäten, die von Pflegepersonen durchgeführt werden, nichts mehr und nichts weniger“ (1999). Als abschließende Sorge formuliert sie: „Ist es möglich, dass wir, vor lauter Anstrengungen, einen babylonischen Pflegesprachturm zu bauen, autistisch werden und nicht merken, dass uns dabei die menschliche Sprache und das ihr zugehörige Bildungswissen abhanden kommt?“ (Kesselring 1999). Diese Aussagen haben auch im 21. Jahrhundert noch ihre Gültigkeit.

4.7 Assessmentinstrumente in der Pflege

Assessmentinstrumente unterstützen Pflegende bei Entscheidungen im Verlauf des gesamten Pflegeprozesses. Sie können an unterschiedlichen Punkten in diesem Prozess greifen, immer dann, wenn diagnostische Maßnahmen erforderlich sind. Alle Instrumente haben das Ziel, Gesundheitsindikatoren, Fähigkeiten, Verhaltensweisen von Menschen mit Pflegebedarf systematisch festzuhalten und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen (vgl. zum Thema „Pflegebedarf einschätzen. Pflegerisches Assessment“, Bartholomeyczik 2008).

4.7.1 Was sind Assessmentinstrumente?

Definition

Assessment (engl.) heißt übersetzt Einschätzung, Beurteilung, Abwägung. Zu einer Einschätzung oder Beurteilung gehören immer zwei Aspekte:

-

die Informations- oder Datensammlung

-

die Interpretation dieser Daten

Das bedeutet also, dass nicht nur beschrieben wird, dass an einer bestimmten Stelle eines Patienten die Haut gerötet ist und bei einem Druck mit einem Finger die Rötung persistiert, sondern auch, was das bedeutet. In diesem Fall kann dies ein Dekubitus im Stadium 1 sein. Die Abwägung erfolgt danach im Hinblick auf die Intervention.

Ein Assessment kann mit oder ohne ein spezielles Instrument erfolgen.

Definition

Ein Assessmentinstrument ist ein standardisiertes Hilfsmittel (Instrument), mit dem das Assessment durchgeführt werden kann. Standardisiert heißt, dass es in den dafür vorgesehenen Fällen immer in der gleichen Art und Weise angewandt wird. Das bedeutet auch, dass es genaue Verfahrensweisen gibt, wie das Instrument anzuwenden ist.

4.7.1.1 Screening

Unter dem Begriff Assessmentinstrumente finden sich nicht nur ausführliche Instrumente, sondern auch sehr einfache, kurze Instrumente, für die noch ein anderer Begriff verwendet wird, nämlich „Screening“.

Definition

Ein Screening ist ein Instrument, das relativ einfach und oberflächlich eine Wahrscheinlichkeit von Risiken oder Schäden erfasst.

Fallbeispiel

Ein einfaches Screening zur Erfassung des Risikos einer Mangelernährung kann aus 3 Items (Fragen) bestehen:

-

unzureichende Nahrungsaufnahme

-

ungeplanter Gewichtsverlust

-

erhöhter Bedarf durch akute Krankheit

Wird eines dieser Items als vorhanden festgestellt, muss genauer untersucht werden, ob es sich tatsächlich um eine Mangelernährung handelt, und in diesem Fall, woran das liegt.

Screenings erfordern also bei einem positiven Befund ein weitergehendes vertieftes Assessment.

4.7.2 Wozu sind Assessmentinstrumente nützlich?

Allgemein müssen Assessmentinstrumente in der Pflege dazu beitragen, pflegerelevante Phänomene strukturiert und eindeutig zu erfassen. Sie sind immer Teil der Pflegediagnostik. Daher ist ihr Ziel, zur Erstellung pflegerischer Diagnosen beizutragen und letztlich zu der Beschreibung der Gesamtsituation eines Patienten zu gelangen. Wenn hier der Begriff Pflegediagnose genutzt wird, dann bezieht er sich nicht auf ein bestimmtes System (z. B. NANDA-Diagnosen), sondern bezeichnet nur die Zusammenführung von Informationen, die als Grundlage für die Entscheidung für pflegerische Maßnahmen dienen.

Bei der Frage nach dem Nutzen muss gefragt werden, ob Pflegende auch ohne vorgegebene Formulierungen, also ohne ein Instrument feststellen können, ob z. B. eine Dekubitusgefahr vorliegt oder ein Patient Schmerzen hat. Qualifizierte und erfahrene Pflegende können die Situation von Patienten auch ohne Anwendung eines Assessmentinstruments oft sehr gut einschätzen.

4.7.2.1 Vorteile der Assessmentinstrumente

Dennoch sind gute Assessmentinstrumente aus mehreren Gründen zu empfehlen:

-

Sie können die Pflegediagnostik allgemein verbessern. Ein standardisiertes Instrument weist auf die Phänomene hin, die zu beachten sind; es kann so etwas wie eine Landkarte sein. Bei der pflegerischen Diagnostik geht es allerdings um die Gesundheit und Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen. Irrfahrten in diesem Sinne sind Pflegefehler und absolut zu vermeiden. Alle Instrumente sollen die Nutzer auf bestimmte Inhalte stoßen, die es zu beachten, zu beobachten, zu erfragen oder auf andere Art zu erfassen gilt. Sie dienen also auch als Gedächtnisstütze. Das kann allerdings nur bei entsprechenden fachlichen Kenntnissen funktionieren.

-

Etwas standardisiert zu erfassen heißt immer auch – im Gegensatz zu nicht standardisierten Verfahren –, dass die Informationen durch die immer gleiche Art des Verfahrens und der Dokumentation vergleichbar sind. Dadurch können Verläufe einzelner Patienten leicht aufgezeigt werden. Sinnvoll ist z. B., einen Zustand bei Beginn der Krankenhausbehandlung mit dem bei der Entlassung zu vergleichen.

-

Wegen ihrer Standardisierung ist es leicht möglich, die Instrumente in Softwaresysteme zu integrieren. Insbesondere kann ein gutes Softwaresystem bereits erhobene Informationen für Instrumente zusammenführen. So kann Doppeldokumentation vermieden und die Dokumentation allgemein erleichtert werden.

-

Schließlich ermöglicht die verstärkte Nutzung standardisierter Instrumente und deren Integration in Datensysteme Auswertungen auf ganz anderen Ebenen, denn damit sind nicht nur die individuellen Daten, sondern auch Gruppen vergleichbar. Neben der Möglichkeit, diese Daten als Qualitätsindikatoren zu nutzen, können sie auch als Grundlage für Studien dienen, z. B. für epidemiologische Fragestellungen oder eine Pflegeberichterstattung (dip 2003, Bartholomeyczik et al. 2010), zur Begründung von Pflegeaufwand oder auch für Untersuchungen zur Effektivität von pflegerischer Versorgung, wenn der Entlassungszustand in einem standardisierten Assessment festgehalten wird (Aiken et al. 2014).

Merke

Entscheidend ist jedoch bei der Nutzung aller Assessmentinstrumente, dass die Pflegende den diagnostischen Prozess beherrscht, dass sie weiß, was sie beobachten, fragen oder nachlesen muss, dass sie sorgfältig und überlegt dabei vorgeht. Denn von den Ergebnissen dieses Prozesses hängt das weitere Vorgehen ab.

4.7.3 Welche Arten von Instrumenten gibt es?

Assessmentinstrumente können unterschieden werden nach

-

dem Inhalt, den sie erfassen, und

-

ihrer Struktur.

4.7.3.1 Inhalte

Pflegerelevante Phänomene Zum Schwierigsten dürfte gehören, die gesamte Breite pflegerelevanter Phänomene in einem Instrument abzubilden. Hierzu zählt z. B. das ePA-AC (ergebnisorientierte PflegeAssessment AcuteCare, Hunstein 2009), das für die Nutzung im Krankenhaus erarbeitet wurde und inzwischen für andere Bereiche ebenfalls erhältlich ist. Die ganze Breite erfasst auch das RAI (Resident Assessment Instrument, Grebe et al. 2015), das für die Altenpflege entwickelt wurde. Ebenfalls für die Altenpflege nutzbar ist das Neue Begutachtungsassessment (NBA), das für die Beurteilung von Pflegegraden im Rahmen der Pflegeversicherung ab 2017 genutzt wird. Auch ohne die Berechnungen zur Pflegegradbemessung kann damit die individuelle Pflegebedürftigkeit erfasst werden (GKV-Spitzenverband 2011). Weitere Instrumente sind beschrieben in Bartholomeyczik et al. 2009 und Reuschenbach et al. 2011.

Instrumente für einzelne Pflegephänomene wie z. B. Schmerz, akute Verwirrtheit oder Fatigue sind dagegen einfacher und überschaubarer.

Risiken Die am längsten und häufigsten genutzten Assessmentinstrumente in der Pflege erfassen Risiken für negative Krankheitsfolgen, z. B. das Risiko für einen Dekubitus, für einen Sturz.

Pflegebedarf Häufig werden Instrumente auch genutzt, um den Pflegebedarf einzuschätzen und aufgrund der Ergebnisse z. B. eine Personalplanung durchführen zu können. Hier steht also nicht die individuelle Pflegeplanung im Vordergrund, sondern das Management. Meist wird dabei auch nicht vom pflegerelevanten Zustand eines Menschen ausgegangen, sondern von pflegerischen Leistungen wie z. B. bei der PPR (Pflegepersonalregelung) oder dem LEP (Leistungserfassung in der Pflege).

Fremdeinschätzung Es gibt Pflegephänomene, die nur der Betroffene selbst erfahren und wiedergeben kann, wie z.B. Schmerz oder Lebensqualität. Dennoch müssen derartige Phänomene auch bei Menschen festgestellt werden, die sich nicht entsprechend ausdrücken können, wie dies bei Kindern oder Menschen mit kognitiven Einschränkungen häufig der Fall ist. Hierfür wurden Instrumente entwickelt, die gezielte Beobachtungen unterstützen, um mit einer Fremdeinschätzung eine zuverlässige Pflegediagnostik betreiben zu können (vgl. Kapitel zu Schmerzeinschätzung).

4.7.3.2 Struktur

Checklisten

Assessmentinstrumente entsprechen manchmal einfachen Checklisten. Man erhält am Ende eine Übersicht, aus der hervorgeht, ob ein Themenbereich oder ein Phänomen vorhanden ist oder nicht. Checklisten erlauben oft keine individuelle Beurteilung der Situation; weiterführende Untersuchungen und Befragungen müssen durchgeführt werden, um Informationen zur Ableitung individueller Maßnahmen zu bekommen.

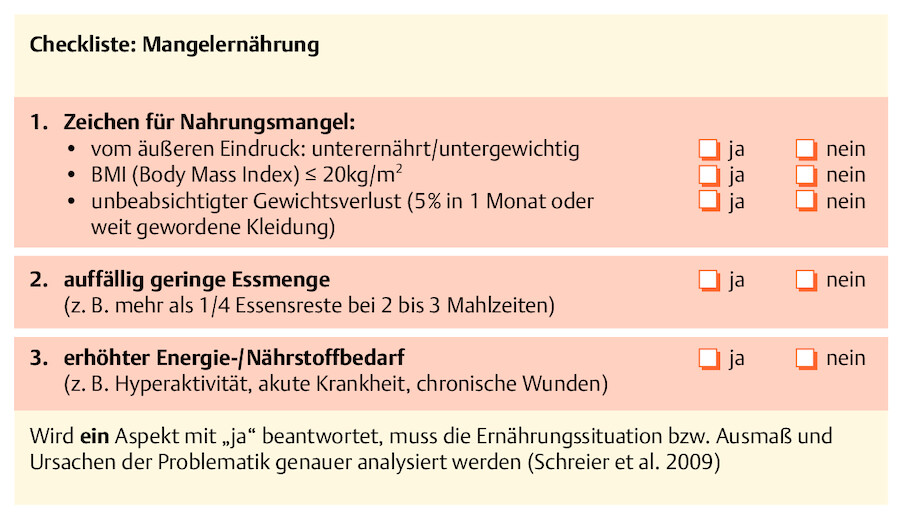

Fallbeispiel

Um z. B. Anzeichen für eine drohende oder bestehende Mangelernährung zu erfassen, kann für ein Screening eine einfache Checkliste genutzt werden ( ▶ Abb. 4.34).

Auch wenn die Checkliste einfach erscheint, setzt sie umfangreiche diagnostische Kenntnisse voraus. Und sie erfordert bei Vorliegen eines Anzeichens eine genauere Ursachensuche, um festzulegen, welche Maßnahmen erforderlich sind.

Checkliste Mangelernährung.

Abb. 4.34

Algorithmen

Eine weitere Methode bei der Suche nach vorhandenen Gesundheitsproblemen ist die systematische Untersuchung anhand logisch aufeinander aufbauender Algorithmen. Dabei führt jeder einzelne Schritt bei einem entsprechenden Ergebnis zu einer vorgegebenen Maßnahme oder zu einem weiteren Untersuchungsschritt.

Ratingskalen

Eine weitere Erfassungsmethode ist, die Intensität eines einzelnen Gesundheitsproblems oder eines Risikos festzustellen.

Ratingskalen enthalten Abstufungen, die unterschiedlich vielfältig sein können. Gerne werden vierstufige Skalen genutzt, oft auch dreistufige. Ihre Vorteile liegen in der guten Verständlichkeit und im geringen Zeitaufwand.

Confusion Rating Scale Als Beispiel sei hier die „Confusion Rating Scale“ zur Erfassung von akuter Verwirrtheit (Williams 1979) aufgezeigt ( ▶ Tab. 4.7 ). In diesem Beobachtungsinstrument werden 4 Verhaltenskategorien unterschieden und gestuft. Die Schwierigkeit dieser Skala liegt darin, die genaue Definition der Items zu kennen, z.B. was ist inadäquate Kommunikation? Inadäquates Verhalten?

|

nicht aufgetreten (0) |

in leichter Form (1) |

in ausgeprägter Form (2) |

|

|

Desorientierung |

|||

|

inadäquate Kommunikation |

|||

|

inadäquates Verhalten |

|||

|

Illusion/Halluzination |

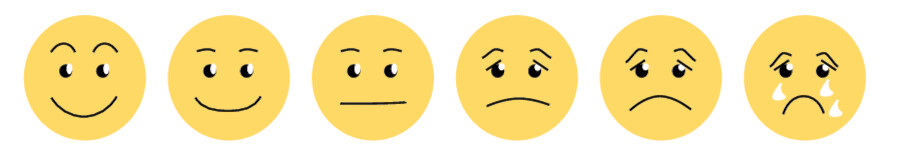

Smiley-Analogskala Die Gesichterskala ist ein Beispiel für eine gerne bei Kindern oder bei kognitiv eingeschränkten erwachsenen Menschen eingesetzte Skala zur Erfassung der Intensität von Schmerzen ( ▶ Abb. 4.35). Mit der entsprechenden Frage verbunden können die Gesichter auch für andere Phänomene genutzt werden.

Smiley-Analogskala.

Abb. 4.35 Sie dient der Schmerzselbsteinschätzung bei Kindern und kognitiv eingeschränkten Erwachsenen (Abb. nach: Hoehl M, Kullick P. Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Thieme; 2012).

Visuelle Analogskala (VAS) Bei der VAS markiert der Patient seine Schmerzstärke auf einer 10 cm langen Linie ( ▶ Abb. 4.36).

Visuelle Analogskala.

Abb. 4.36

(Foto: K. Oborny, Thieme)

Auch die VAS kann verbunden mit einer anderen Frage für andere Inhalte genutzt werden, wie dies z. B. zur Messung der Fatigue gemacht wird (Glaus 2001).

Mehrdimensionale Skalen Bei der Schmerzeinschätzung werden auch mehrdimensionale Skalen eingesetzt. Ein Beispiel ist die CHEOPS (Children’s Hospital of Eastern Ontario Pain Scale), wobei verschiedene Verhaltensaspekte mit Punkten bewertet und zu einem Gesamtwert addiert werden (Lyon 2003). Je nach Ausprägung der 6 Items „Weinen“, „Gesichtsausdruck“, „verbale Mitteilung“, „Oberkörperhaltung“, „Anfassen, Berühren des Wundbereichs“ und die „Beinposition“ werden Punktwerte von 0 bis 3 vergeben. Liegt der errechnete Summenscore bei 4 und höher, wird dies als ein Anzeichen für Schmerzen interpretiert.

Merke

Die gewählten Beispiele können auch beliebig mit anderen Inhalten gefüllt werden. Wichtig ist jedoch, dass bei allen Assessmentinstrumenten die Inhalte, die Gesundheitsprobleme, Bewältigungsmöglichkeiten und Ressourcen in ihrer Form und Ausprägung so formuliert sein sollten, dass sich daraus Interventionen ableiten lassen.

4.7.4 Was sind gute Assessmentinstrumente?

Die Frage, welches Instrument das beste ist, lässt sich nicht ganz einfach beantworten. Es gibt Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, bevor ein Instrument mit viel Aufwand in die Praxis eingeführt wird. Niemand würde auf die Idee kommen, ein selbst gebasteltes Blutzuckergerät einfach auf die Station mitzubringen und damit alle Patienten zu untersuchen. Mit selbst gebastelten Assessmentinstrumenten passiert es leider häufig, obwohl sie genauso dazu da sind, (Pflege-)Diagnostik zu betreiben und ihre Ergebnisse Folgen für die Patienten haben. Deshalb sollten sie auch sorgfältig ausgesucht und bewertet werden.

4.7.4.1 Gütekriterien

Wichtige Gütekriterien für Instrumente können hier nur in Kürze angesprochen werden. Sie stammen in erster Linie aus der Forschung, wurden ursprünglich v. a. für psychologische Instrumente entwickelt und sollen für jede Art von Instrument gelten.

Allen voran sind 2 wichtige Kriterien zu nennen:

-

Reliabilität

-

Validität

Für alle Formen der Gütekriterien gibt es bestimmte Berechnungsverfahren.

Reliabilität

Definition

Die Reliabilität (Zuverlässigkeit, Genauigkeit) gibt Auskunft über die Fähigkeit eines Instruments, zuverlässige Ergebnisse zu produzieren, unabhängig von äußeren Kriterien wie Anwenderin oder Tageszeitpunkt.

Reliabilität sagt noch nichts darüber aus, ob die Inhalte des Instruments richtig sind, sondern sie ist ein Maß für die technische Genauigkeit des Instrumentes. Eine schlechte Reliabilität ist wie ein Metermaß aus Gummi: Wird die Länge eines Tisches mit einem Gummiband gemessen, wird das Gummiband jedes Mal eine andere Länge anzeigen. Wird sie dagegen mit einem Metermaß aus Metall gemessen, wird es jedes Mal das gleiche Ergebnis anzeigen, auch wenn verschiedene Personen messen.

Beobachterübereinstimmung Wenn zwei Pflegende, die die gleiche Qualifikation und die gleichen Kenntnisse über das Instrument haben, bei demselben Patienten zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen, taugt das Instrument nicht: Dies ist eine schlechte Beobachterübereinstimmung oder Interraterreliabilität.

Test-Wiederholungsreliabilität Die Ernährungssituation ist ein Kennzeichen, das sich nicht sehr schnell verändert, sie sollte innerhalb eines Tages kaum schwanken. Wenn dennoch dasselbe Instrument zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Ergebnisse erbringt, ist das Instrument schlecht: Die Test-Wiederholungsreliabilität oder Stabilität ist ungenügend.

Interne Konsistenz Eine völlig andere Art der Reliabilität betrifft nur jene Instrumente, die mit mehreren Items ein und denselben Sachverhalt erfassen wollen, z. B. Agitiertheit mit dem CMAI (Radzey 2009). Alle dort enthaltenen Items sollen das Gleiche messen, nämlich das Zielphänomen (Agitiertheit). Dies bezeichnet die interne Konsistenz.

Validität

Definition

Die Validität (Gültigkeit) gibt an, ob das Instrument wirklich das misst, was es zu messen vorgibt. Werden mit einer Schmerzskala wirklich Schmerzen gemessen oder eher Angst? Erfasst ein Ernährungsassessment den Ernährungszustand einer Person oder nur den Körperbau und das Speisenangebot der Einrichtung?

Validität ist weitaus schwieriger zu prüfen und zu interpretieren als die Reliabilität. Grundsätzlich gilt aber auch, dass ein Instrument nicht ausreichend valide sein kann, wenn es keine ausreichende Reliabilität aufweist.

Inhaltsvalidität Bei der Inhaltsvalidität, der einfachsten Form mit der schwächsten Aussage, werden Experten zu einem bestimmten Thema befragt, ob das zu prüfende Instrument die wesentlichen Aspekte erfasst.

Kriteriumsvalidität Bei der Prüfung der Kriteriumsvalidität wird das Ergebnis der Einschätzung mit einem sicheren Kriterium verglichen. So könnten bestimmte Blutwerte als ein externes Kriterium für ein Instrument zur Erfassung von Mangelernährung fungieren. Voraussetzung ist aber, dass das Kriterium oder der Vergleichstest selbst mit Sicherheit valide ist (Goldstandard). Und genau das ist ein großes Problem, nicht nur in der Pflegeforschung, denn ein Goldstandard ist selten zu finden.

Konstruktvalidität Mit der Konstruktvalidität soll die Frage beantwortet werden, ob das Instrument den theoretisch definierten Inhalt (Konstrukt) wirklich misst.

Praktikabilität

Neben Reliabilität und Validität sollte ein Instrument auch praktikabel sein. Auch ein „perfektes“ Instrument im Sinne von Validität und Reliabilität setzt sich in der Praxis nur dann durch, wenn nicht zu viel Zeit für die Anwendung benötigt wird, wenn Informationen erfasst werden, die auch in der täglichen Routine zu bekommen sind und zur Entscheidung über weiterführende Maßnahmen verhelfen ( ▶ Abb. 4.37).

Assessmentinstrumente müssen praktikabel, zeitsparend und leicht umsetzbar sein.

Abb. 4.37

(Foto: K. Oborny, Thieme)

4.7.5 Wo liegen die Gefahren bei der Nutzung?

Grenzen und Gefahren bei der Nutzung von Assessmentinstrumenten sind:

-

Ein Assessmentinstrument zu nutzen, um es dann säuberlich abzuheften und nie mehr anzusehen, ist überflüssig.

-

Ebenso überflüssig ist es, ein Assessmentinstrument als Ersatz für fachliche Expertise zu betrachten. Viele Menschen glauben, Instrumente könnten ohne Reflexion eingesetzt werden. So soll es vorgekommen sein, dass ein offensichtlich schmerzgeplagter Patient sich zu seinen Kommunikationsfähigkeiten, seinen Atemproblemen und anderen Selbstpflegefähigkeiten äußern musste, bevor er das zentrale Problem Schmerz ansprechen durfte, nur weil die vorliegende Checkliste diese Reihenfolge vorgab. Wenn ein standardisiertes Instrument also dazu verführt, das Denken und das Hineindenken in den Patienten zu vernachlässigen, dann ist dies ein Missbrauch. Hermeneutische Kompetenz in dem Sinne, den „Fall“ auch aus der Sicht des „Falles“ rekonstruieren zu können, ohne dabei die professionelle Sicht aufzugeben, ist neben den Kenntnissen der wissenschaftlichen Grundlagen Voraussetzung für eine gute Pflegediagnostik (Schrems 2008, ▶ Abb. 4.38).

-

Die Nutzung von Assessmentinstrumenten verlangt eine spezifische Expertise. Neben der Tatsache, dass der Nutzer mit dem Instrument umgehen können und wissen muss, wie die Informationen fachgerecht gesammelt werden, muss er beurteilen können, ob das Instrument in der speziellen Situation überhaupt angebracht ist. Instrumente können sehr sinnvoll und hilfreich sein, wenn ihre Form nicht mit dem Inhalt verwechselt wird, d. h., wenn sie als Hilfsmittel verwendet werden, das von qualifizierten Pflegenden zur Unterstützung ihrer Arbeit genutzt wird.

-

Einzelne Assessmentinstrumente, die an ein vorhandenes Dokumentationssystem angehängt werden, ohne zu überprüfen, ob die benötigten Informationen bereits durch andere Teile des Dokumentationssystems erfasst werden, sind ebenfalls nicht zielführend. Das führt zu Doppeldokumentation mit all den damit verbundenen Frustrationen. Standardisierte Assessmentinstrumente müssen in das gesamte Dokumentationssystem integriert sein.

Pflegediagnostik erfordert Fallverstehen.

Abb. 4.38

(Foto: A. Fischer, Thieme)

4.7.6 Für welches Instrument sollte man sich entscheiden?

Für die Entscheidung, welches Instrument man nimmt, muss vorher geklärt sein, was man damit machen möchte:

-

Was ist das Ziel des Instruments (Pflegebedarfserfassung, Risikoeinschätzung usw.)?

-

Für welchen Pflegebereich wird das Instrument benötigt (Krankenhaus, häusliche Pflege, Altenheim usw.)?

-

Für welche Patienten-, Bewohnergruppe (alt oder jung, Geriatrie oder Pädiatrie, bestimmte Erkrankungen, bestimmte Pflegediagnosen usw.)?

Die gefundenen Instrumente werden dann nach folgenden Fragen verglichen:

-

Mit welchem Ziel wurde das Instrument entwickelt? Die Norton-Skala wurde z. B. zur Einschätzung eines Dekubitusrisikos für geriatrische Patienten entwickelt, wird aber mittlerweile für andere Patientengruppen angewandt. Das ist generell nicht verwerflich, die Skala sollte dann aber auch für diese neue Zielgruppe auf ihre Gütekriterien untersucht sein.

-

Aus welcher Disziplin kommt das Instrument? Lässt dies die Fokussierung auf Erfordernisse für die Pflege erwarten?

-

Wann wurde das Instrument entwickelt? Bei alten Instrumenten können neue wichtige Erkenntnisse dazugekommen sein, die noch nicht berücksichtigt wurden.

Weiter ist wichtig zu wissen:

-

Wer füllt das Instrument aus? Ist es für die Selbsteinschätzung geeignet (Patient füllt es selbst aus). Oder wird es von einer außenstehenden Person eingesetzt (Fremdeinschätzung)? Muss diese Person dann den Patienten gut kennen?

-

Ist das Instrument klar formuliert und unkompliziert in der Sprache für die Anwender?

-

Wie umfangreich ist das Instrument? Ein kurzes Instrument wird eher akzeptiert, büßt aber immer an Informationsqualität ein.

-

Sind Schulungen notwendig? Generell muss die Anwendung geschult werden, denn es gibt fast immer Meinungsverschiedenheiten, was das Verstehen und Bewerten von Instrumentinhalten betrifft. Dennoch muss gefragt werden, wie umfangreich die Schulungen sein sollen und was sie kosten.

-

Wie kommt man an die für das Instrument benötigten Informationen? Lassen sich alle beim Patienten erfragen, ist längere Beobachtung erforderlich? Müssen andere Therapeuten, Angehörige, Kollegen konsultiert werden? Wie wird das Assessmentinstrument ausgewertet? Zahlreiche Instrumente haben als Ergebnis einen Summenwert, andere gar nichts. Wie werden die Daten interpretiert? Gibt es dazu verbindliche Richtlinien und Referenzwerte? In selteneren Fällen muss man sich die Auswertungsinformationen kaufen oder gar die gesamten Daten zur Auswertung verschicken. Das kostet Zeit und Geld. Lohnt es sich?

4.8 Case Management

Definition

Case Management ist – vereinfacht formuliert – ein Instrument zur einzelfallbezogenen Steuerung der Versorgung von Menschen mit komplexen sozialen und gesundheitlichen Problemlagen.

Versorgungsangebote unterschiedlicher Form und Intensität, die von mehreren Leistungsanbietern (z. B. Pflege, Medizin, Physiotherapie, Sozialarbeit) aus einem oder mehreren Sektoren (ambulant, teilstationär oder stationär) erbracht werden, sollen zu einem gemeinsamen Paket geschnürt und nahtlos miteinander verschränkt werden (Versorgungsintegration). Zudem sollen durch Case Management anhaltende und langfristig angelegte Versorgungsstrategien entwickelt werden (Versorgungskontinuität), wobei sich die Leistungsanbieter untereinander und mit den Nutzern auf gemeinsame Ziele und Ergebnisse für die Versorgung verständigen (Ergebnisorientierung).

4.8.1 Anforderungswandel

Notwendig wird der Einsatz von Case Management zum einen, weil sich die Anforderungen aufseiten der Nutzer von Gesundheitsversorgung verändert haben. Hinzuweisen ist auf die wachsende Zahl älterer Menschen und die Zunahme chronischer Gesundheitsbeeinträchtigungen mit langfristigen Verläufen sowie komplexen physischen, psychischen und sozialen Belastungsprofilen.

Zur Beantwortung dessen sind anhaltende Unterstützungsstrategien und ineinandergreifende Hilfeangebote unterschiedlicher Berufsgruppen erforderlich. Weil sich die unterschiedlichen Helfer aber zumeist einseitig auf akute und kurzfristig heilbare Gesundheitsprobleme und medizinische Interventionen konzentrieren, werden sie den veränderten Anforderungen aufseiten der Nutzer kaum gerecht ( ▶ Abb. 4.39).

Veränderte Anforderungen.

Abb. 4.39 Herr F. wohnt mit seiner Frau in einer kleinen Etagenwohnung am Stadtrand.

(Foto: K. Oborny, Thieme)

4.8.2 Struktur- und Funktionsdefizite

Auch die Struktur und die Funktionsweise moderner Gesundheitssysteme erweisen sich als hinderlich für eine bedarfsgerechte Versorgung. Für die Nutzer sind sie oft nur schwer zu durchschauen und nicht immer wissen sie, an wen sie sich mit ihren Problemen wenden können. Die unterschiedlichen Hilfsangebote liegen vielfach wie die Teile eines durcheinandergewirbelten Puzzles nebeneinander und lassen sich oft nur mit viel Wissen, Fantasie und Kreativität zu einem kontinuierlichen und integrierten Versorgungspaket zusammenfügen.

Doch nicht nur für die Nutzer ist das Versorgungssystem inzwischen völlig unübersichtlich geworden. Auch die professionellen Helfer (Ärzte, Pflegende, Sozialarbeiter) können bei der Suche nach Unterstützung nur selten die notwendige Orientierung bieten.

Fallbeispiel

Als Paul Meier mit der Case Managerin in Kontakt kam, war er 78 Jahre alt und aufgrund akuter Verwirrtheit kaum ansprechbar. Zwei Tage zuvor war er wegen Verdacht auf akute Pneumonie über die Notaufnahme ins örtliche Kreiskrankenhaus aufgenommen worden. In der Krankengeschichte finden sich u. a. Hinweise auf die vor Jahren erfolgte Implantation eines Herzschrittmachers, eine chronisch-obstruktive Lungenerkrankung sowie eine leichte bis mittlere Demenz.

Seine Frau leidet an Osteoporose und Nierenproblemen, dennoch bewältigt sie die anfallenden Aufgaben bei der Pflege ihres Mannes und der Versorgung des gemeinsamen Haushalts weitgehend eigenständig. Der gemeinsame Sohn lebt an einem anderen Ort und kann seine Eltern nur gelegentlich besuchen.

Im letzten Jahr wurde Paul Meier insgesamt 9-mal ins Krankenhaus aufgenommen, in 5 Fällen ungeplant über die Notaufnahme. Die Demenz nahm in diesem Zeitraum immer mehr zu und die Situationen, in denen er zu Hause hilflos umherirrte, häuften sich. An einem besonders schlimmen Wochenende musste Frau Meier einen Notarzt zu Hilfe rufen. Dieser kannte den Patienten nicht und veranlasste eine erneute Noteinweisung ins Krankenhaus.

Dort plädierte der behandelnde Arzt nachdrücklich für eine Heimeinweisung. Neben dem labilen Gesundheitszustand und der Pflegebedürftigkeit war hierfür auch die sich verschlechternde Situation der Ehefrau von Herrn Meier ausschlaggebend. Lange würde sie die Pflege von Herrn Meier nicht mehr allein übernehmen können. Zudem drängten die Kostenträger auf eine dauerhafte und kostengünstige Lösung. Das Paar sprach sich jedoch vehement gegen eine Heimeinweisung aus. Neben der damit verbundenen Trennung fürchteten sie auch die hohen mit dem Heimaufenthalt verbundenen Kosten.

Die in dieser Situation hinzugezogene Case Managerin verfolgte das Ziel, kostenintensive Noteinweisungen in Zukunft zu vermeiden, die Zusammenarbeit mit den ambulanten Einrichtungen reibungsloser zu gestalten und v. a. die individuelle Versorgung des Paares zu verbessern und über die Sektoren hinweg ergebnisorientiert zu gestalten.

4.8.3 Ziele von Case Management

Case Management dient dazu, ausgewählte Nutzer mit besonders komplexen Problemlagen über eine längere Zeitspanne oder auch den gesamten Krankheitsverlauf hinweg zu begleiten, die arbeitsteilig erbrachte Versorgung untereinander abzustimmen und Hilfsangebote aus unterschiedlichen Sektoren und Organisationen miteinander zu verzahnen.

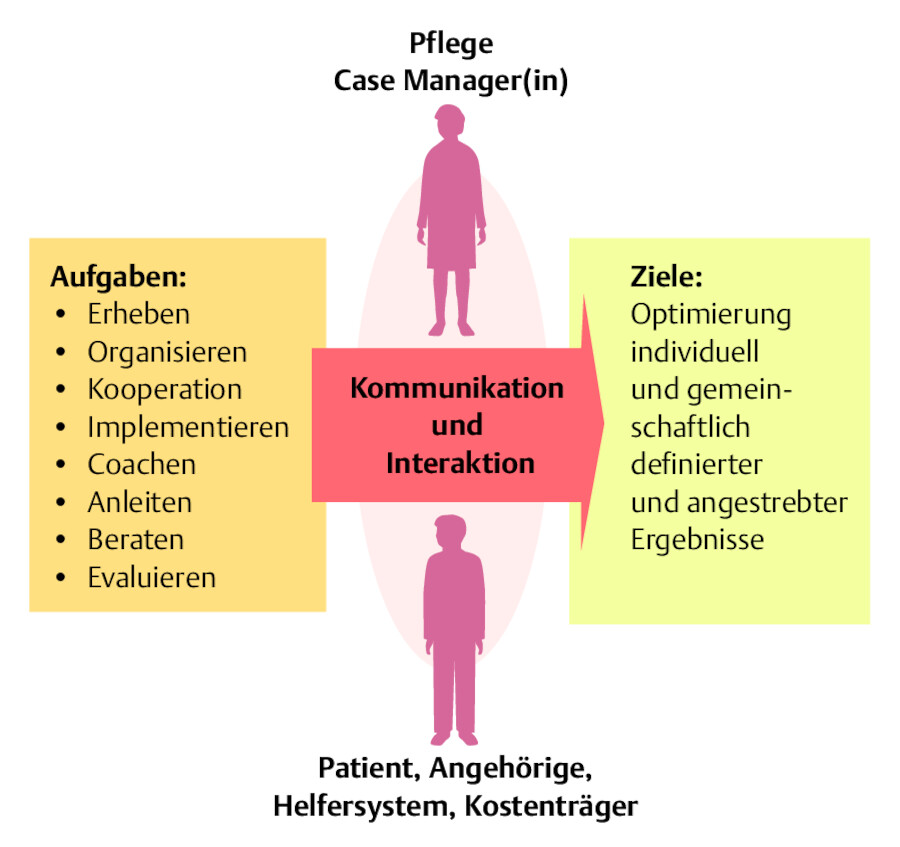

Ferner zielt Case Management darauf ab ( ▶ Abb. 4.40)

Individuelles pflegerisches Case Management.

Abb. 4.40 Aufgaben und Ziele (nach Mahn u. Spross 1996).

-

den Nutzern ein höheres Maß an sozialer Zuwendung, Information und Beratung anzubieten und sie als Partner in der Versorgungsgestaltung einzubinden,

-

die vielfältigen Übergänge und Krisen im Krankheitsverlauf durch hinreichend kontinuierliche Versorgungsangebote zu begleiten und zu beantworten,

-

mit den professionellen Helfern langfristige, auf Kontinuität und Verlässlichkeit angelegte Versorgungsstrategien zu entwickeln,

-

den Zugang zu Versorgungsangeboten zur richtigen Zeit, auf dem richtigen Niveau und im richtigen Umfang zu erleichtern,

-

die Ein- und Ausgliederung von Patienten in Versorgungszusammenhänge (z. B. in das Krankenhaus) durch geeignete Verfahren reibungslos zu gestalten,

-

vorhandene Ressourcen besser zu nutzen und die Wirksamkeit (Effektivität) und Wirtschaftlichkeit (Effizienz) gesundheitsrelevanter Leistungen zu erhöhen.

4.8.4 Konzeptionelle Aspekte

Konzeptionell kann unterschieden werden zwischen

-

gemeindebasiertem Case Management und

-

krankenhausbasiertem Case Management.

4.8.4.1 Gemeindebasiertes Case Management

Beim gemeindebasierten Case Management sind die Case Manager in einem ambulanten Dienst, bei einer Behörde oder einer Krankenversicherung angesiedelt und begleiten die Nutzer auch während ihrer zumeist kurzen Krankenhausaufenthalte.

4.8.4.2 Krankenhausbasiertes Case Management

Beim krankenhausbasierten Case Management wird das Case Management von Krankenhäusern und Gesundheitszentren angeboten. Aufgaben der ▶ Pflegeüberleitung und Funktionen des Sozialdienstes werden dabei oftmals mit dem Case Management verknüpft.

Wichtig ist aber, dass die Verantwortung der Case Manager nicht an der Krankenhauspforte endet, sondern vielmehr weit in den ambulanten Bereich und den Alltag der Nutzer hineinreicht. Hierfür müssen sie zwangsläufig die Grenzen von Professionen, Organisationen und Sektoren überschreiten und ihren Verantwortungs- und Handlungsbereich erweitern.

Von anderen, derzeit viel diskutierten Steuerungsinstrumenten – z. B. Care Management, Disease Management, Pathway Management, Inanspruchnahme-Management – unterscheidet sich Case Management v. a. dadurch, dass es sich lediglich auf wenige ausgewählte Nutzer mit besonders komplexen Problemlagen und ihr soziales Umfeld konzentriert.

Kernfunktionen und Rollen

Case Manager übernehmen 3 unterschiedliche Kernfunktionen und Rollen, die im Alltag miteinander kombiniert und in unterschiedlicher Weise gewichtet werden:

-

anwaltschaftliche Funktion („Advocate“)

-

vermittelnde Funktion („Broker“)

-

selektierende Funktion („Gate Keeper“)

Anwaltschaftliche Funktion

In der anwaltschaftlichen Funktion („Advocate“) stellen sie sich konsequent an die Seite des Nutzers und bemühen sich um eine bedarfs- und bedürfnisgerechte Ausrichtung vorhandener Dienstleistungen. Sie achten auf die Qualität der Leistungen und einen ungehinderten Zugang. Gelegentlich setzen sie sich auch für die Schaffung notwendiger neuer Angebote ein.

Vermittelnde Funktion

In der vermittelnden Funktion („Broker“) versuchen Case Manager für den Nutzer optimale Versorgungsangebote ausfindig zu machen. Dabei greifen sie auf ihre Kenntnisse über die Angebote des Gesundheitsmarktes zurück. Sie sind neutrale Vermittler zwischen den Interessen von Nutzern und Anbietern sozialer und gesundheitsrelevanter Dienstleistungen.

Selektierende Funktion

In der selektierenden Funktion („Gate Keeper“) kontrollieren Case Manager den Zugang des Nutzers zu vorhandenen Ressourcen sowie seinen Anspruch auf Leistungen. Sie beantragen die notwendigen Mittel für die Versorgung bei den Kostenträgern und übernehmen Verantwortung für eine ausgaben- und ergebnisorientierte Steuerung des gesamten Versorgungsprozesses.

Während die anwaltschaftliche Seite von Case Management besonders bei sozial- oder gesundheitlich benachteiligten Personengruppen wie z. B. Migranten oder psychisch Kranken gefragt ist, wird die selektierende Seite häufig im stationären Sektor bei der Versorgung von kostenintensiven Nutzern (z. B. Schlaganfallpatienten) oder auch in der primären Gesundheitsversorgung nachgefragt. Die vermittelnde Funktion ist letztlich in allen Case-Management-Konzepten enthalten, sie wird aber z. B. in Koordinationsstellen oder auch Pflegestützpunkten besonders betont.

4.8.5 Methodische Aspekte

4.8.5.1 Case-Management-Regelkreislauf

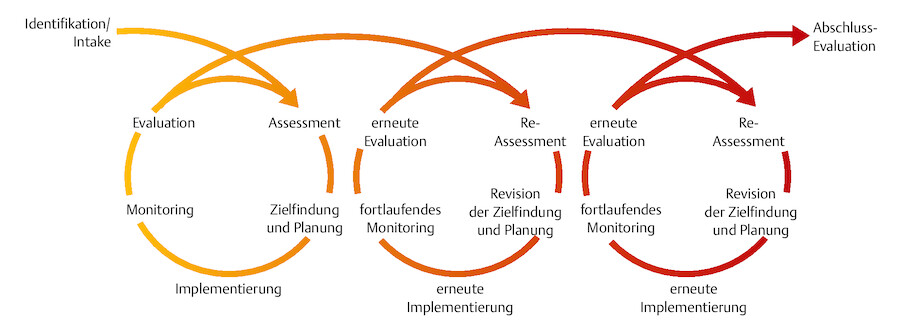

Beim Case Management wird methodisch auf ein Phasenmodell von einzelnen, logisch aufeinander aufbauenden Arbeitsschritten zurückgegriffen, das dem Pflegeprozess nicht unähnlich ist. Der sogenannte Case-Management-Regelkreislauf ( ▶ Abb. 4.41) besteht aus folgenden Schritten:

Case-Management-Regelkreislauf.

Abb. 4.41

-

Identifikation/Intake: aktives Auffinden von denjenigen Nutzern, die von Case Management in besonderer Weise profitieren können

-

Assessment: systematische Erhebung und Analyse individueller Versorgungsbedürfnisse und objektiv feststellbarer Problem- und Bedarfslagen

-

Zielfindung und Planung: Vereinbarung von kurz-, mittel- und langfristigen Versorgungszielen und Entwicklung eines entsprechenden Versorgungsplans

-

Implementierung: Umsetzung des Versorgungsplans durch aktive Verbindung der einzelnen Komponenten

-

Monitoring: kontinuierliche Überprüfung der Zielerreichung, der Qualität und der Effizienz der erbrachten Leistungen

-

Evaluation: abschließende Auswertung der erbrachten Leistungen bzw. der durchgeführten Koordination nach zuvor vereinbarten Kriterien

Der Unterschied zum Pflegeprozess besteht v. a. darin, dass beim Case-Management-Regelkreislauf eine professions- und organisationsübergreifende Perspektive angelegt wird. Zudem wird er lediglich bei ausgewählten Patienten angewendet.

Anforderungen

Case Manager benötigen ausgeprägte soziale und kommunikative Fähigkeiten, Verhandlungsgeschick und spezielle methodische Kompetenzen (z. B. für die Durchführung von Assessmentverfahren, Zielfindungs- und Planungsprozessen oder die Evaluation). Wer am ehesten als Case Manager geeignet ist, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Prinzipiell können Angehörige aller Gesundheits- und Sozialberufe Case-Management-Funktionen übernehmen: Die Pflege engagiert sich in diesem Bereich genauso wie die Sozialarbeit oder – wenngleich in deutlich geringerem Maße – auch die Medizin.

International wird mindestens ein Bachelorabschluss als Voraussetzung für die Übernahme dieser anspruchsvollen Aufgaben angesehen. Hierzulande gelten derzeit aufgrund anderer Ausbildungsstrukturen – insbesondere in der Pflege – niedrigere Qualifizierungsstandards. Um dennoch eine hohe Qualität der Arbeit gewährleisten zu können, hat die Deutsche Gesellschaft für Care und Case Management spezielle Fort- und Weiterbildungsangebote entwickelt und ein Zertifizierungsverfahren für künftige Case Manager eingeführt (http://www.dgcc.de).

Effekte von Case Management

Richtig angewendet, verspricht Case Management Ergebnisse auf unterschiedlichen Ebenen:

-

Patientenebene: Auf der Patientenebene können durch den Einsatz von Case Management Krisen vermieden, ein erhöhtes subjektives Wohlbefinden, verbessertes Gesundheitsverhalten und Selbstmanagement sowie ein höheres Maß an Zufriedenheit mit der Versorgung erreicht werden.

-

Systemebene: Auf der Systemebene trägt Case Management zur Vermeidung von Über-, Unter- und Fehlversorgung bei, hilft, unnötige Ausgaben zu verhindern und die Qualität, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Versorgung zu sichern.

-

Mitarbeiterebene: Auf der Mitarbeiterebene können Reibungsverluste durch den Einsatz von Case Management abgebaut, die Kommunikation untereinander verbessert, die Transparenz des Versorgungsgeschehens erhöht und die Arbeitszufriedenheit insgesamt gesteigert werden.

Fallbeispiel

Nachdem Paul Meier in das Case-Management-Programm aufgenommen wurde (Identifikation/Intake), leitete die Case Managerin zunächst ein ausführliches Assessment ein, um die Problem- und Bedarfslagen sowie die Ressourcen und Möglichkeiten von Paul Meier und seinem sozialen Umfeld zu erheben. In einem aufwendigen Aushandlungsprozess mit allen betroffenen Parteien wurde festgelegt, dass die Eheleute in ihrem Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Eigenständigkeit unterstützt werden sollen. Zugleich sollte Krisensituationen, unnötigen Krankenhausaufenthalten oder einer Überlastung der Hauptpflegeperson präventiv begegnet werden.