4.3.3 DRG-System

Definition

Bei der Finanzierungsform des DRG-Vergütungssystems werden Patienten in diagnosebezogene Fallgruppen zusammengefasst. Dabei spielt nicht nur die Hauptdiagnose eine Rolle, sondern auch Krankheitsschweregrade, Begleiterkrankungen, Nebendiagnosen und Komplikationen, denn sie können den Behandlungsverlauf gravierend beeinflussen und verändern.

Das Krankenhaus erhält für einen Patienten je nach der Fall-Gruppierung vom Kostenträger einen Pauschalbetrag, durch den alle Leistungen des stationären Aufenthalts gedeckt werden müssen, von der Aufnahme bis zur Entlassung.

Fallgruppen können in diesem System nicht nur für den operativen Bereich gebildet werden, sondern auch für den konservativen und diagnostischen. Zielsetzung dieser Abrechnungsform ist, dass Kosten und Erlöse für die Behandlung von Patienten leistungsgerecht zugeordnet werden.

Die Eingruppierung erfolgt mithilfe der EDV (Grouper) und wird bestimmt durch die Krankheitsart (Diagnose), den Schweregrad der Erkrankung sowie erbrachte Operationen und Prozeduren. Ein Patient mit einer „leichten“ Erkrankung zahlt somit weniger als ein Patient mit einer schweren, aufwendig zu behandelnden Erkrankung.

4.3.3.1 Diagnosis Related Groups (DRGs)

Merke

Bei den DRGs handelt es sich um ein leistungsbezogenes und pauschalierendes Vergütungssystem.

Diagnosebezogene Fallgruppen

Durch die DRG soll der Patient möglichst effizient behandelt werden und nicht zu kurz oder zu lange im Krankenhaus bleiben. Kriterien für die Zuordnung zu einer DRG sind die Hauptdiagnose, der Schweregrad und die im Krankenhaus durchgeführte Prozedur.

Bei diesem Abrechnungssystem werden für Patienten mit vergleichbaren medizinischen Diagnosen und ähnlichem Aufwand Fallgruppen gebildet. Das Krankenhaus erhält für einen Patienten je nach Eingruppierung seiner Erkrankung(en) einen pauschalen Geldbetrag vom Kostenträger (i. d. R. die Krankenkasse). Mit diesem Geldbetrag muss das Krankenhaus wirtschaften, er muss für alle Leistungen des Krankenhausaufenthaltes von der Aufnahme bis zur Entlassung ausreichen – unabhängig davon, wie lange der Patient in der Klinik verbleibt. Entstehen Verluste (z. B. durch verlängerte Liegezeiten eines Patienten oder durch unwirtschaftlichen Materialverbrauch), muss das Krankenhaus selbst für den Differenzbetrag aufkommen.

Das leistungsbezogene und pauschalierende Vergütungssystem der DRGs gilt sowohl für vollstationäre als auch für teilstationäre Krankenhausleistungen. Bei der teilstationären Versorgung ist die Aufenthaltsdauer des Patienten pro Tag zeitlich begrenzt, dennoch müssen die Merkmale einer stationären Krankenhausbehandlung erfüllt sein. Dabei muss die medizinische und organisatorische Infrastruktur des Hauses benötigt und genutzt werden.

Patientenklassifikationssysteme

Definition

Vergütungssysteme, die Patienten mit bestimmten Erkrankungen in Fallgruppen zusammenfassen, werden als Patientenklassifikationssysteme (PKS) bezeichnet. Demnach ist das DRG-System ein Patientenklassifikationssystem. Behandlungsfälle werden im PKS in medizinisch vergleichbare homogene Gruppen mit einem ähnlichen Bedarf an Leistungen und ähnlichen Kosten eingeordnet.

Die Behandlungsfälle eines Krankenhauses sollen auf diese Weise sinnvoll benannt und strukturiert werden, sodass die für eine Fallgruppe notwendigen, interdisziplinär erbrachten Leistungen offensichtlich werden.

Orientierung am Ressourcenverbrauch Hierbei orientiert man sich am Ressourcenverbrauch der jeweiligen Fallgruppe. Mit Ressourcenverbrauch sind z. B. die Liegedauer, die Nutzung des OP-Saals, notwendige Röntgenuntersuchungen, endoskopische Untersuchungen, der anfallende finanzielle Aufwand insgesamt usw. gemeint.

Kriterien zur Fallgruppierung Das DRG-System basiert auf einer umfassenden und gewissenhaften Dokumentation der Haupt- und Nebendiagnosen sowie aller durchgeführten Leistungen (Operationen, diagnostische Maßnahmen, Pflegemaßnahmen). Auf Grundlage dieser Dokumentation kann der Patient einer Fallgruppe zugeordnet werden.

Die Datenerhebung zur Bildung der Fallgruppen erfolgt anhand von 4 übergeordneten Kriterien:

-

Zustand des Patienten (Diagnose, Alter, Geschlecht usw.)

-

durchgeführte Behandlung (Untersuchungen, Operationen, Therapien usw.)

-

Resultate (Verweildauer, Qualität der Behandlungsergebnisse)

-

erreichte Behandlungsziele

Aufbau der DRG-Struktur

Die DRGs beziehen sich in erster Linie auf die Hauptdiagnose, durch Nebendiagnosen steigt zudem die Möglichkeit der Abrechnung beim Pflege- und Versorgungsaufwand. Dies kann z. B. vorkommen, wenn ein Patient mit der Hauptdiagnose Herzinfarkt aufgenommen wird und als Nebendiagnose an Demenz mit Weglauftendenz und Inkontinenz leidet. Oder wenn ein Patient mit der Hauptdiagnose Apoplex in das Krankenhaus eingeliefert wird und als Nebendiagnose an Diabetes mit offenen Stellen (Ulcus cruris) am Unterschenkel leidet. In ▶ Abb. 4.15 wird der Aufbau der DRG-Abrechnungsstruktur detailliert vorgestellt.

Typische DRG-Struktur (nach Haubrock u. Schär 2002).

Abb. 4.15

Klassifizierungsschema

Im DRG-System tauchen häufig englische Bezeichnungen auf, da das deutsche Abrechnungssystem aus dem australischen DRG-System heraus entwickelt und aufgebaut worden ist.

Mit dem Begriff „Major Diagnostic Category“ (MDC), der den Ausgangspunkt des Entscheidungsbaums bildet, ist die Hauptdiagnose gemeint. Im Anschluss an die Bestimmung der Hauptdiagnose erfolgt die nächste Unterteilung bezüglich des Kriteriums, ob eine Operation durchgeführt wird oder nicht. Wenn ja, wird in der nächsten Verzweigung die Art der chirurgischen Behandlung näher spezifiziert. Anhand der Felder des Entscheidungsbaums wird deutlich, nach welchen Gesichtspunkten die weitere Verzweigung erfolgt.

Findet kein operativer Eingriff statt, wird die Hauptdiagnose nach anderen Kriterien unterteilt:

-

spezifische organbezogene Diagnosen

-

bestimmte Symptome

-

Neubildungen (z. B. Krebserkrankungen)

-

Sonstiges

Unter dem Kriterium „Sonstiges“ werden Fälle einsortiert, die sich in keine der Gruppen einordnen lassen.

Innerhalb der Gruppen, sowohl nach operativen Eingriffen als auch nach konservativen Behandlungen, kann zuletzt weiter nach dem Alter und dem Vorliegen von Komplikationen und Begleiterkrankungen unterschieden werden, um auf diese Weise zu einer abrechnungsfähigen DRG zu gelangen. Der Behandlungsfall kann nun einem Entgelt zugeordnet werden.

Zusammensetzung der DRGs

In Deutschland sind die DRGs wie folgt zusammengesetzt:

Hauptdiagnosen (MDCs) Für das Ausgangsfeld (MDCs) gibt es organbezogene Gruppen. Sie orientieren sich an der Anatomie des Körpers, z. B. „Niere“, „Herz“ oder „Auge“.

Subkategorien (Einteilung nach Partizipation/Fachbereich) Die weitere Unterteilung findet in folgende Subkategorien statt:

-

chirurgischer Fachbereich (Operation mit Nutzung des Operationssaals)

-

diagnostische Eingriffe ohne Operation (diagnostische Verfahren oder endoskopische Untersuchungen, für die der Operationssaal nicht benötigt wird, wie z. B. Magen- oder Darmspiegelung)

-

medizinische Behandlungen, die konservativ erfolgen (ohne Operation bzw. diagnostische Eingriffe)

Aus diesen verzweigten Klassifikationen, die Schritt für Schritt erfolgen, ergeben sich die Basis-DRGs, die anhand der Hauptdiagnose erkannt werden können.

Der Katalog für das Jahr 2016 weist 1220 Fallpauschalen und 179 Zusatzentgelte aus. Je Krankenhausaufenthalt kann nur eine DRG abgerechnet werden.

Schweregradgruppen An letzter Stelle erfolgt noch die Einteilung in Schweregradgruppen A–D bzw. Z, die hier zwar Erwähnung findet, aber nicht tiefer gehend erläutert wird.

Die benötigten Informationen für den Eingruppierungsprozess nach DRGs werden demnach zusammenfassend folgenden Datensätzen entnommen und haben letztlich Einfluss auf den Betrag, den das Krankenhaus vom Kostenträger für den jeweiligen Fall (Patient mit seiner Erkrankung) erhält:

-

Haupt- und Nebendiagnosen gemäß ICD 10-Kodierung

-

Haupt- und Nebenleistungen gemäß ICD 10-Kodierung

-

Alter

-

Geschlecht

-

Geburts- bzw. Aufnahmegewicht

-

Verweildauer

-

Entlassungsart

-

Tagesfallstatus

-

Beatmungsstundenzahl

-

Status der psychiatrischen Zwangseinweisung

4.3.3.2 Pflege im DRG-System

Durch die im vorhergehenden Kapitel beschriebene Vorgehensweise bei der DRG-Klassifikation und -Abrechnung wird deutlich, dass in erster Linie medizinische Komponenten den Erlös für das Krankenhaus bestimmen. Allein aus der medizinischen Diagnose heraus kann jedoch nicht automatisch der pflegerische Handlungsbedarf abgeleitet werden. Aus diesem Grund erfährt die Pflege im DRG-System auch eine besondere Berücksichtigung.

Für pflegerische Handlungen und Maßnahmen haben v. a. die Nebendiagnosen eine besondere Bedeutung. Wie bereits zuvor beschrieben, kann durch Nebendiagnosen wie Demenz oder Diabetes ein erhöhter pflegerischer Aufwand notwendig sein, der nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der medizinischen Hauptdiagnose steht.

Richtlinien zur Dokumentation

Zur Dokumentation pflegerelevanter, erlössteigernder Nebendiagnosen sind folgende Richtlinien zu beachten:

-

Enorm wichtig ist eine sach- und fachkompetente, umfassende Dokumentation der Sachverhalte. Abrechnungsfähig sind die Nebendiagnosen nur, wenn sie die Vorgaben der Kodierrichtlinien nach ICD 10 erfüllen. Dabei muss die Diagnose ausdrücklich benannt sein und der Fachterminus verwendet werden.

Fallbeispiel

Es reicht nicht, dass die Pflegeperson „Hautrötung“ in den Pflegebericht schreibt, wenn sie einen „Dekubitus 1. Grades“ meint. Gerade bei der Dokumentation des Dekubitus 1. Grades ist zudem die Beschreibung der professionell fundierten Diagnostik notwendig, wie „Feststellung anhand des Fingertests“. Weitere Fachtermini, die zu verwenden sind, wären z. B. „Harnverhalt“ oder „Inkontinenz“.

-

Einige Diagnosen müssen länger als 7 Tage oder am Entlassungstag bestehen, mit einem Ressourcenverbrauch einhergehen und im Rahmen der Behandlung nicht als „normal“ angesehen werden, um kodier- und damit abrechnungsfähig zu sein.

-

Die pflegerelevanten Nebendiagnosen müssen den Ärzten bzw. Kodierkräften mitgeteilt werden, da sie häufig aus dem Blickfeld des ärztlichen Tätigkeitsbereiches fallen und somit bei der Aufstellung der Abrechnungsdatensätze verloren gehen (Fiedler u. Devrient u. Schrödter 2005).

Merke

Nebendiagnosen sind nur dann abrechnungsfähig, wenn sie die Vorgaben der Kodierrichtlinien nach ICD 10 erfüllen. Dabei muss die Diagnose ausdrücklich benannt sein und der Fachterminus verwendet werden.

Pflegekomplexmaßnahmen-Score (PKMS)

Um spezielle Leistungen der Pflege im DRG-System abrechenbar machen zu können, hat eine Arbeitsgruppe des Deutschen Pflegerats den „Pflegekomplexmaßnahmen-Score“ (PKMS) entwickelt. Der PKMS ist ein Instrument zur Abbildung der hochaufwendigen Pflege (= intensive Zuwendung und Zeitaufwand) im Krankenhaus. Er dient als Grundlage zur Leistungsabrechnung innerhalb der Entgeltsysteme. Der PKMS erfasst zum einen hochaufwendige Pflege im Bereich der „allgemeinen Pflege“ und zum anderen Leistungen im Bereich der „speziellen Pflege“.

Zur allgemeinen Pflege werden folgende Leistungsbereiche gerechnet:

-

Körperpflege

-

Ernährung

-

Ausscheidung

-

Bewegen/Lagern/Mobilisation/Sicherheit

-

Kommunikation

Zur speziellen Pflege werden die Leistungsbereiche

-

Kreislauf

-

Wundmanagement und

-

Atmung gerechnet.

Es wurden 4 unterschiedliche PKMS entwickelt, da die hochaufwendige Pflege in den verschiedenen Altersstufen andere Maßstäbe aufweist:

-

für Erwachsene (PKMS-E): ab dem Beginn des 19. Lebensjahres

-

für Kinder und Jugendliche (PKMS-J): ab dem Beginn des 7. Lebensjahres bis zum Ende des 18. Lebensjahres

-

für Kleinkinder (PKMS-K): ab dem Beginn des 2. Lebensjahres bis zum Ende des 6. Lebensjahres

-

für Frühgeborene, Neugeborene und Säuglinge (PKMS-F) bis zum Ende des 1. Lebensjahres (OPS 2016 u. 2017)

Die Anwendung des PKMS gilt nur für allgemeine Stationen bzw. Intermediate-Care-Abteilungen (IMC), auf Intensivstationen und Stroke-Units gelten andere Abrechnungskriterien.

Die „volle Übernahme“ pflegerischer Leistungen wird folgendermaßen definiert: Patienten brauchen in bestimmten Leistungsbereichen ein hohes Maß an Unterstützung, Aktivierung, Motivation und Zuwendung, denn sie sind durch Immobilität, eingeschränkte Körperfunktionen oder durch ihre Erkrankung an der eigenständigen Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse gehindert.

Damit ein Leistungsmerkmal zutrifft, muss

-

einer der Gründe für hochaufwendige Pflege in dem entsprechenden Leistungsbereich vorliegen und

-

ein entsprechend aufgeführtes Pflegeinterventionsprofil (Maßnahmen) zutreffen.

Als Grund kann z.B. „G5 Immobilität“ vorliegen. Im Leistungsbereich A (Körperpflege) ist der Grund hierfür: „G5 Verlust der Fähigkeit, den Positionswechsel im Bett durchzuführen“ UND als Erschwernisfaktor „fehlende Kraft zur Eigenbewegung im Rumpf- und Beckenbereich“. Ein mögliches Pflegeinterventionsprofil wäre in diesem Fall: „A4 Ganzkörperwaschung mit 2 Pflegepersonen pflegefachlich erforderlich“. Ist dieser Grund mit dem dazugehörigen Leistungsmerkmal in der Pflegedokumentation aufgeführt, müssen 2 Pflegekräfte bei diesem Patienten morgens die Ganzkörperwaschung durchführen und dies auch mit 2 Handzeichen dokumentieren. Sind alle notwendigen Kriterien erfüllt, bekommt man für den Leistungsbereich A (Körperpflege) 3 Punkte für diesen Tag. Benötigt der Patient zudem noch hochaufwendige Pflege bei der Lagerung (3 Punkte) und Ausscheidung (2 Punkte), werden diese Punkte für den Tag addiert (8 Aufwandspunkte an dem Tag). So wird weiterhin an jedem Tag verfahren, an dem der Patient hochaufwendige Pflege benötigt.

Erreicht die Gesamtsumme der Punkte einen Wert von 43 Punkten, wird der PKMS erlösrelevant, d.h., es wird Geld für die pflegerische Leistung bezahlt. Überschreitet er die Gesamtsumme von 72 Punkten, wird der nächsthöhere Ertrag erreicht. In diesem Sinne erfolgt die Staffelung der Erlöse bis zu einer Gesamtpunktzahl von 158 und mehr Aufwandspunkten für den höchsten Ertrag.

Vorteile von PKMS Grundsätzlich sollen mit dem PKMS pflegerische Leistungen abgebildet und abgerechnet, finanzielle Ressourcen leistungsgerecht verteilt und eine langfristig adäquate Versorgung von Patienten mit einem hohen pflegerischen Ressourcenaufwand sichergestellt werden. Bei den stationär aufgenommenen Patienten handelt es sich zunehmend um multimorbide Patienten mit einer steigenden „Fallschwere“ und einem höheren Schweregrad der Erkrankungen, die einen intensiveren Pflegeaufwand benötigen. Bei einem höheren Durchlauf und einer steigenden Fallzahl an Patienten findet eine starke Arbeitsverdichtung für die Pflegenden statt.

Krankenhäuser stehen in Deutschland unter starkem wirtschaftlichem Druck und Pflegepersonal wird hierbei häufig als „Kostenfaktor“ betrachtet, nicht als wertschöpfende Dienstleistung. Durch PKMS verändert sich diese Denkweise, denn Pflegeleistungen können dann ebenso Auswirkungen auf die Erlössituation haben wie medizinische Leistungen (dimdi 2011).

Bedeutung des DRG-Systems für die Pflegenden

Kurze Verweildauern bei steigendem Pflegebedarf Im Gesundheitssystem in Deutschland hat sich in den letzten Jahren ein starker Wandel vollzogen. Die Verweildauer der Patienten im Krankenhaus ist stark zurückgegangen. Im Rahmen der DRG-Finanzierung ist, bezogen auf die Erkrankungen der Patienten, eine mittlere Verweildauer (VWD) hinterlegt. Wird diese über- oder unterschritten, gibt es Abschläge bzw. Zuschläge. Das bedeutet, dass die vorgegebene VWD möglichst eingehalten werden sollte, bei einer frühzeitigen Entlassung innerhalb der mittleren VWD erzielt das Krankenhaus jedoch ein finanzielles Plus.

Durch den Grundsatz „ambulant vor stationär“ finden viele Behandlungen und Therapien ambulant statt, für die Patienten noch vor einigen Jahren längere Zeit im Krankenhaus gelegen hätten. Gleichzeitig steigt die Anzahl an Schwerstpflegefällen und multimorbiden Patienten mit erhöhtem Pflegebedarf in den Krankenhäusern, da diese Behandlungen nicht in den ambulanten Bereich verlagert werden können.

Die verkürzte Verweildauer hat zur Folge, dass ein „hoher Durchlauf“ von Patienten auf den Stationen zu beobachten ist, insgesamt wird eine viel höhere Anzahl von Patienten betreut und versorgt.

Effektives und qualitätssicherndes Arbeiten Die frühe Entlassung trägt im DRG-Zeitalter dazu bei, Kosten einzusparen und Gewinne zu erwirtschaften. Diese Entwicklung macht eine enge Zusammenarbeit mit nachsorgenden Einrichtungen notwendig. Ambulante Pflegedienste, Heimeinrichtungen oder andere Nachsorgeeinrichtungen müssen zunehmend Patienten versorgen, die einen erhöhten Pflegeaufwand benötigen. Daher muss in allen Sektoren der Patientenversorgung spezialisiertes, kompetentes Fachpersonal tätig sein. Patienten mit Bedarf an spezieller Wundversorgung müssen ebenso adäquat betreut werden wie z. B. tracheotomierte Menschen – die Qualität der Versorgung des Patienten während der gesamten Behandlungszeit muss auf einem einheitlich hohen Niveau stattfinden.

Qualitätszirkel Idealerweise erfüllen Krankenhäuser und nachsorgende Einrichtungen gleichsam gültige Qualitätskriterien mit kooperativ entwickelten Qualitätsmanagementinstrumenten. Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen, gezielte Informationsweitergabe (z. B. durch gemeinsam erarbeitete Überleitungsbögen und Kommunikation) z. B. in gemeinsamen Qualitätszirkeln, sind hierfür notwendig.

Einrichtungs- und berufsgruppenübergreifende Netzwerke Angestrebt wird die Bildung von einrichtungs- und berufsgruppenübergreifenden Netzwerken, in denen lokal Schnittstellenprobleme bearbeitet werden können. Als „Schnittstellen“ werden „Übergänge“ bezeichnet, wenn ein Patient in einen anderen Versorgungsbereich wechselt. Es gibt Schnittstellen innerhalb eines Krankenhauses, wenn ein Patient z. B. von einer Station auf eine andere verlegt wird – und es gibt Schnittstellen zwischen verschiedenen Einrichtungen, wenn ein Patient z. B. aus dem Krankenhaus in ein Pflegeheim verlegt wird.

4.3.3.3 Effekte der Finanzierungsform

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel deutlich wurde, wirkt sich die DRG-Abrechnung auf alle Ebenen des Gesundheitssektors aus, auch weit über die Krankenhausgrenzen hinaus. Daher müssen Versorgungsstrukturen in allen Bereichen des Gesundheitssektors optimiert und vernetzt werden.

Wirtschaftliches Umdenken

Transparenz und Effektivität Alle Abläufe werden darauf ausgelegt, die Patientenversorgung optimal, reibungslos und effektiv zu gestalten. Zudem muss die Dokumentation aller Diagnosen und abrechnungsrelevanten Kriterien so strukturiert sein, dass sie exakt und lückenlos ist, um Abrechnungsdefizite zu vermeiden. Die Verweildauer der Patienten soll gemäß ihrer Diagnose eingehalten und nicht unter- oder überschritten werden.

Verbindliche Qualitätsmanagementsysteme Vom Gesetzgeber werden verbindliche Forderungen zur Einrichtung und Weiterentwicklung eines Qualitätsmanagementsystems vorgegeben.

Spezialisierung und Kalkulierbarkeit Krankenhäuser spezialisieren sich auf den tatsächlichen Bedarf an Leistungen, der für die Versorgung ihrer Klientel notwendig ist. Dies betrifft sowohl die Leistungsstrukturen als auch die Leistungskapazitäten. Dadurch, dass das Krankenhaus bereits im Vorfeld kalkulieren kann, mit welchen Entgelten sowie Kosten bei der Versorgung einer bestimmten Fallgruppe zu rechnen ist, werden viele Vorgänge planbarer.

Spezialisierung auf Fachgebiete

Spezialisierung der Kliniken Für Krankenhäuser und Kliniken scheint heutzutage eine Spezialisierung auf bestimmte Fachgebiete von Vorteil zu sein. Neben der Leistungsoptimierung im spezialisierten Fachbereich (Qualität der Leistungen) geht es hierbei um die Sicherung der eigenen Marktposition. Fusionen bzw. Kooperationen mit anderen Krankenhäusern (und anderen Schwerpunkten) führen dann wiederum zu einem breiteren Angebot an Leistungen, die durch gezieltes Marketing dargestellt werden können.

Spezialisierung ambulanter Dienste und Heimeinrichtungen Ebenso spezialisieren sich Heimeinrichtungen und ambulante Pflegedienste auf besondere Dienstleistungen, um sich vom Markt abzuheben. Dies kann z. B. durch die Qualifizierung einzelner Mitarbeiter zum Wundmanager, Kontinenzbeauftragten, Schmerzmanager ( ▶ Abb. 4.16) usw. erfolgen. Andere Einrichtungen stellen z. B. die Versorgung von an Demenz Erkrankten in den Vordergrund oder bieten eigens Wohngruppen für spezielle Zielgruppen an wie z.B. langzeitbeatmete Patienten.

Spezialisierung.

Abb. 4.16 Auch in der ambulanten Pflege ermöglicht eine Spezialisierung (z. B. zum Schmerzmanager) eine Optimierung der fachlichen Leistung und der wirtschaftlichen Effektivität.

(Foto: K. Gampper, Thieme)

Merke

Diese Entwicklungen bewirken, dass immer mehr Versorgungsstrukturen auch außerhalb des Krankenhauses ermöglicht werden können, bei gleichbleibender Qualität der Versorgung.

Höhere Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringer

Innerhalb des Krankenhauses bewirken die DRGs eine kostengerechte Zuordnung des Budgets. Sie zwingen die Krankenhäuser dazu, ihre Leistungen wirtschaftlich zu erbringen, denn erzielte Gewinne verbleiben beim Krankenhaus ebenso wie finanzielle Verluste. Demnach sollten sich Einnahmen und Ausgaben zumindest die Waage halten, für finanzielle Verluste des Krankenhauses kommt niemand auf. Bei besonders wirtschaftlich organisierten Häusern mit niedrigen Fallgruppenkosten führt die DRG-Abrechnung zu Gewinnen, ebenso können Krankenhäuser mit extrem hohen Fallgruppenkosten in ihrer Existenz gefährdet sein. In jedem Fall ist eine gewissenhafte und lückenlose Dokumentation der Haupt- und Nebendiagnosen zur optimalen Ausschöpfung des Budgets notwendig.

Optimierung der Versorgungsabläufe

Wie bereits zuvor erwähnt, sollen die Verweildauer und die Liegezeit der Patienten optimal eingehalten werden. Bei einer frühzeitigen Entlassung können Kosten eingespart werden. Innerhalb der stationären Versorgung müssen die Versorgungsabläufe optimiert werden. Zusammenarbeit und Absprachen zwischen einzelnen Abteilungen müssen reibungslos ineinandergreifen, was z. B. durch die Einführung von „Clinical Pathways“ (= Versorgungspfade, s. u.) erreicht werden kann.

Die Behandlungszeit steht im DRG-System bereits bei der Aufnahme des Patienten fest unter der Voraussetzung, dass keine unerwarteten Komplikationen auftreten. Im Rahmen der homogenen (gleichartigen) Fallgruppenbildung ist die Verweildauer des Patienten vorhersehbar. So können notwendige Entlassungsplanungen zur Weiterbehandlung wie Organisation einer ambulanten Pflege, Organisation einer Heimunterbringung, Versorgung mit Hilfsmitteln (Pflegebett, Toilettenstuhl für zu Hause usw.) bereits frühzeitig in die Wege geleitet werden. In dieser Hinsicht müssen keine unnötigen Verzögerungen der Entlassung auftreten.

Merke

Durch die Einführung der DRGs sollen Versorgungsstrukturen innerhalb der Krankenhäuser und auch im Gesundheitssektor insgesamt verbessert werden. Für Patienten und Kostenträger wird es einfacher, Leistungen und Qualität verschiedener Dienstleistungsanbieter im Gesundheitssektor zu vergleichen.

4.3.4 Versorgungspfade

Definition

Versorgungspfade werden u. a. auch als „Clinical Pathways“, „Critical Pathways“ oder als „Behandlungspfade“ bezeichnet. Sie beschreiben die Versorgung und Behandlung eines Patienten mit einem bestimmten Krankheitsbild im gesamten Verlauf.

Zum einen existieren Versorgungspfade innerhalb eines Krankenhauses für die gesamte Patientenbehandlung von der Aufnahme bis zur Entlassung: Wenn z.B. ein Patient eine OP zur Gallenblasenentfernung bekommt, läuft die geplante Behandlung nach diesem „Schema“ ab. Zum anderen existieren Versorgungspfade auch in Bezug auf das gesamte Versorgungsgeschehen bei einer bestimmten Erkrankung über verschiedene Gesundheitseinrichtungen hinweg (Krankenhaus, Rehabilitationsklinik, Heimeinrichtung, Hausarztversorgung usw.), z. B. für Patienten mit chronischen Erkrankungen (COPD, Diabetes mellitus usw.).

Bei diesen sektorenübergreifenden Versorgungspfaden können z. B. Kosten dadurch eingespart werden, dass unnötige Doppeldiagnostiken vermieden werden. Dies ist z. B. der Fall, wenn der Hausarzt vor dem Krankenhausaufenthalt ein Röntgen-Thorax-Bild aufnehmen lässt, im Krankenhaus bei der Aufnahme erneut eine Röntgen-Thorax-Untersuchung erfolgt und bei Verlegung in die Rehabilitationseinrichtung ein drittes Bild aufgenommen wird. Bei einheitlichen, übergreifenden Versorgungspfaden kann die Behandlung lückenlos weitergeführt werden und jede nachsorgende Einrichtung hat alle notwendigen Informationen und Zugriff auf Dokumentationen bereits erfolgter Maßnahmen und Therapien.

4.3.4.1 Ziele

Innerhalb des Krankenhauses sollen durch diese Versorgungspfade Abläufe bei bestimmten Krankheitsbildern „automatisiert“ werden, Prozesse sollen insbesondere an Schnittstellen optimiert und verbessert werden und dadurch Kosten und Zeit eingespart werden. Schnittstellen sind Bereiche in der internen Versorgung des Krankenhauses, in denen der Patient zwischen Abteilungen und Zuständigkeiten wechselt.

4.3.4.2 Darstellung der Versorgungspfade

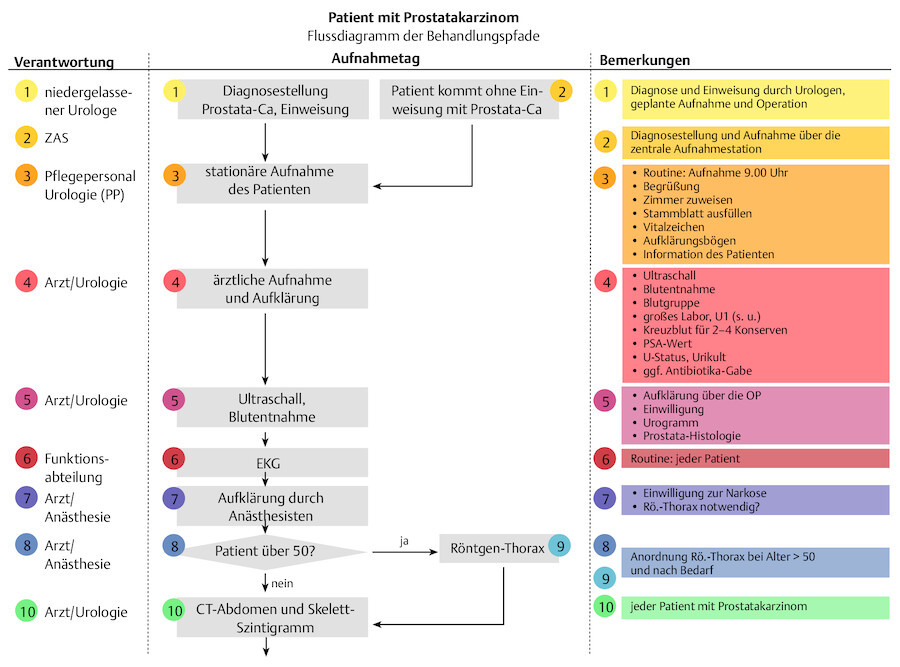

Darstellungsform (neben speziellen Dokumentationskurven) für Versorgungspfade sind sog. „Flussdiagramme“, die jeden Prozessschritt als Vorgehensweise bei Patienten mit einer bestimmten Erkrankung bzgl. Beteiligten, Merkmalen, Verantwortlichen und Besonderheiten grafisch darstellen. Bereits bei der Erstellung der Flussdiagramme werden häufig Schnittstellenprobleme, meist bedingt durch fehlende Verantwortungszuständigkeit, deutlich.

▶ Abb. 4.17 zeigt beispielhaft den Anfang (Aufnahmetag) eines Prozessablaufs bei der Versorgung von Patienten mit Prostatakarzinom im Flussdiagramm.

Für die praktische Anwendung wird dieses Flussdiagramm in spezielle Dokumentationskurven „übersetzt“, auf denen bereits für die jeweilige Erkrankung typische Therapien und Abläufe eingetragen sind. Das heißt, es wird ein Kurvenblatt verwendet, das bereits Vorgaben für verschiedene Maßnahmen an bestimmten Behandlungstagen beinhaltet. So könnte z.B. die Vorgabe am 3. postoperativen Tag „Mobilisation auf der Bettkante“ oder „3-mal täglich 20 Tropfen eines Schmerzmedikamentes“ sein.

Abb. 4.17 Prozessdarstellung des Versorgungspfades eines Patienten mit Prostatakarzinom am Aufnahmetag (nach Hokenbecker et al. 2004).

4.3.4.3 Inhalte eines Versorgungspfades

Bei der Erstellung eines solchen Prozessablaufs werden Behandlungsabläufe reflektiert, analysiert, geordnet und dann strukturiert und transparent aufgegliedert. Inhalte eines vollständigen Versorgungspfades sind:

-

Aufnahme (Verwaltungsangestellte, Arzt, Pflegeperson usw.)

-

Diagnostik (Röntgenabteilung, Funktionsabteilung EKG usw.)

-

Patientenaufklärung (Arzt, Facharzt, Anästhesist usw.)

-

Therapie(-ziel)

-

Medikamente

-

Labor

-

Pflege

-

Visiten

-

Ernährung (Arzt, Ökotrophologe, Pflegeperson usw.)

-

Mobilisation (Physiotherapeut, Pflegeperson usw.)

-

Entlassung (Sozialdienst, Pflegeüberleitung, Case-Management, Arzt, Pflegeperson usw.)

Aufgrund dieser standardisierten Prozessschritte wird eine Zeitersparnis bei der Dokumentation und Organisation des stationären Ablaufs erreicht und ein vorgegebenes Versorgungsergebnis in einem festgelegten Zeitraum erzielt. Wie aus den inhaltlichen Punkten des Versorgungsprozesses deutlich wird, handelt es sich um ein interdisziplinäres Werkzeug und Dokument, d. h., es gilt für alle am Behandlungsprozess beteiligten Berufsgruppen gleichermaßen. Daher müssen alle beteiligten Berufsgruppen die erforderlichen Maßnahmen und Abläufe kennen.

4.3.4.4 Vorteile der Versorgungspfade

Die Anwendung von Versorgungspfaden ermöglicht somit eine berufsgruppenübergreifende, ausführliche, sorgfältige und vollständige Dokumentation und dient der Qualitätssicherung durch Standardisierung auf hohem Niveau, da sie die definierte Versorgung homogener Patientengruppen beschreibt und somit den gesamten Behandlungsverlauf nachvollziehbar macht.

Dies geschieht dadurch, dass die wesentlichen therapeutischen Maßnahmen indikations- und fallbezogen für ein bestimmtes Krankheitsbild einheitlich festgelegt, beschrieben und gemessen werden. Sie sollen einerseits die optimale Behandlung fördern und auf der anderen Seite Diagnostik und Therapie wirtschaftlich gestalten. Durch die Visualisierung im Prozessablauf können Abweichungen und Komplikationen sofort erkannt werden, Schnittstellen werden offensichtlich und Unwirtschaftlichkeiten an diesen Nahtstellen können aufgespürt werden.

4.4 Qualitätsmanagement

4.4.1 Grundlagen

Definition

Qualitätsmanagement (QM) bedeutet die Zusammenfassung aller Maßnahmen, Strategien und Kontrollen innerhalb einer Einrichtung, die darauf abzielen, die Qualität der angebotenen Dienstleistung aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Die Gesamtheit aller qualitätsbezogenen Tätigkeiten und Zielsetzungen bildet das Qualitätsmanagementsystem (QMS) einer Einrichtung.

Das QMS ist die Summe aller Methoden, Maßnahmen und Kontrollen, die den Zweck haben, die Qualität der erbrachten Dienstleistung jederzeit und auf einem einheitlichen Niveau sicherzustellen und dieses Niveau ständig zu verbessern (Debatin, Ekkernkamp, Schulte u. Tecklenburg 2013).

Dies gilt sowohl für Krankenhäuser, Heim- und Pflegeeinrichtungen als auch für ambulante Pflegedienste u. Ä. Jeder dieser Dienstleistungserbringer hat ein eigenes internes Qualitätsmanagementsystem, das die Qualität der Dienstleistungen definiert, beschreibt und überprüft. Für einige Einrichtungen geschieht dies auf freiwilliger Basis, Krankenhäuser sind z. B. jedoch im Rahmen der DRG-Finanzierung zu internem Qualitätsmanagement und zur Beteiligung an Maßnahmen der einrichtungsübergreifenden (externen) Qualitätssicherung gesetzlich verpflichtet.

Umfassendes Qualitätsmanagement beinhaltet folgende Elemente (GBA 2014):

-

Patientenorientierung

-

Patientensicherheit, Risikomanagement

-

Verantwortung und Führung

-

Wirtschaftlichkeit

-

Prozessorientierung

-

Mitarbeiterorientierung und -beteiligung

-

Zielorientierung und Flexibilität

-

Fehlervermeidung und Umgang mit Fehlern

-

kontinuierlicher Verbesserungsprozess

4.4.1.1 Ziele

Verbesserung und Sicherung der Qualität

Verbesserung bzw. Sicherung der Qualität von Einrichtungen des Gesundheitswesens sind demnach auch politische Ziele und Interessen. Eine optimale medizinische und pflegerische Versorgung wird in absehbarer Zukunft aufgrund der demografischen Bevölkerungsentwicklung nicht mehr finanzierbar sein. Durch die gesetzliche Verpflichtung zu (internem) Qualitätsmanagement soll ein Mindestmaß an guter Versorgung unter schwierigen Bedingungen gewährleistet werden (Schmidt 2005). Zudem steigern Maßnahmen des Qualitätsmanagements das Image und den Marketingwert einer Einrichtung.

Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit

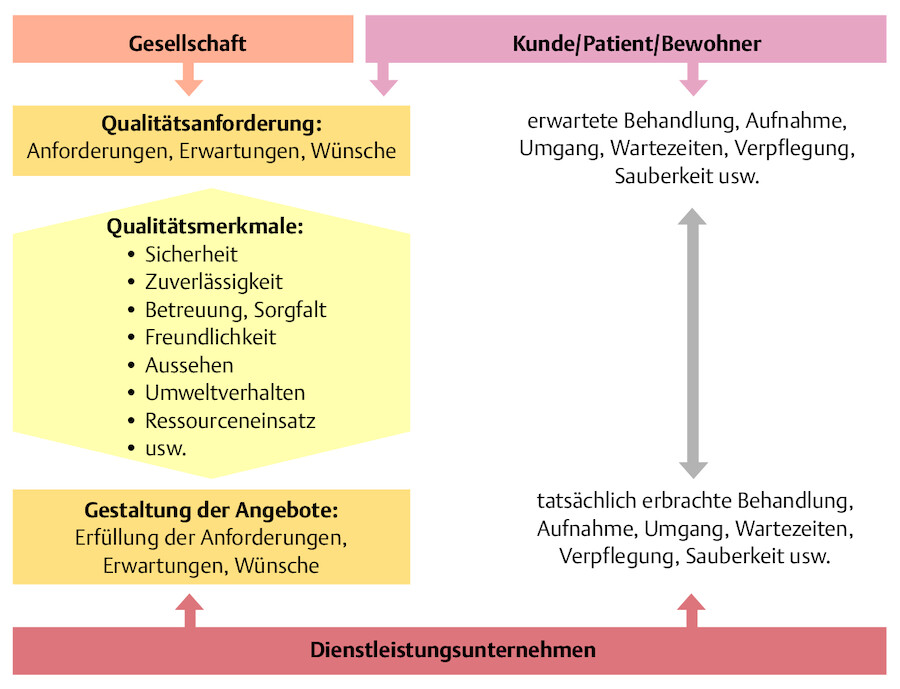

Im Zuge eines zunehmenden Wettbewerbs werden Qualität und Patientenzufriedenheit im Krankenhaus immer stärker zu einem Faktor des Unternehmenserfolges (GBA 2014). Ein gut aufgestelltes, funktionierendes QMS, das alle Mitarbeiter der Einrichtung kennen und nach dem sie handeln, bringt Vorteile in einer verschärften Wettbewerbssituation. Patienten, Bewohner und Kunden werden kritischer, sie vertrauen auch im Gesundheitssystem nicht mehr blind den Ärzten, dem klinischen Personal usw. Sie informieren sich sehr genau über Aspekte, die ihre Gesundheit und ihr Leben betreffen. Dabei entstehen Qualitätsanforderungen (Erwartungen und Wünsche der Kunden) an die Einrichtungen. Wie die Zusammenhänge sich in etwa gegenseitig bedingen, wird in ▶ Abb. 4.18 dargestellt.

Zusammenhänge der Qualitätsanforderungen von den Kunden und der Gesellschaft mit dem Dienstleistungserbringer.

Abb. 4.18

Kundenorientierung

Oberstes Ziel des Qualitätsmanagements ist es also, die Kundenanforderungen optimal zu erfassen und zu erfüllen. Jeder Mitarbeiter der Einrichtung muss hierzu seinen Beitrag leisten. Die Sorgfalt der Reinigungskraft hat für den Kunden ebenso eine Bedeutung wie das Auftreten und die Freundlichkeit eines Krankenpflegeschülers oder des Chefarztes. Daher sollte bei der Dienstleistungserbringung stets die Kundenorientierung im Mittelpunkt stehen. Fehlende Kundenorientierung kann zu Verärgerung und Unzufriedenheit führen. Im Falle von Komplikationen können Schadenersatzforderungen gestellt werden – negative Erfahrungen, die der Patient seinen Angehörigen, Freunden und Bekannten berichtet. Neben den Kosten für Fehlerbehebungen ist zudem Kundenrückgang die Folge, der „gute Ruf“ der Einrichtung leidet.

Mitarbeiterorientierung

Neben der Kundenorientierung spielt die Mitarbeiterorientierung eine entscheidende Rolle für die Qualität der Einrichtung. Die Vorgesetzten in der Unternehmensführung sollten ihren Mitarbeitern Anerkennung, Lob und Wertschätzung für ihre geleistete Arbeit entgegenbringen. Gezieltes Qualitätsmanagement, das alle Mitarbeiter der Einrichtung einbezieht und berücksichtigt, führt zu zufriedenen Mitarbeitern, die gerne zur Arbeit kommen. Dies führt wiederum zu gesteigerter Effizienz, d. h. zur Kostensenkung bei gleichzeitiger Qualitätserhaltung oder sogar -steigerung.

4.4.1.2 Qualitätsebenen

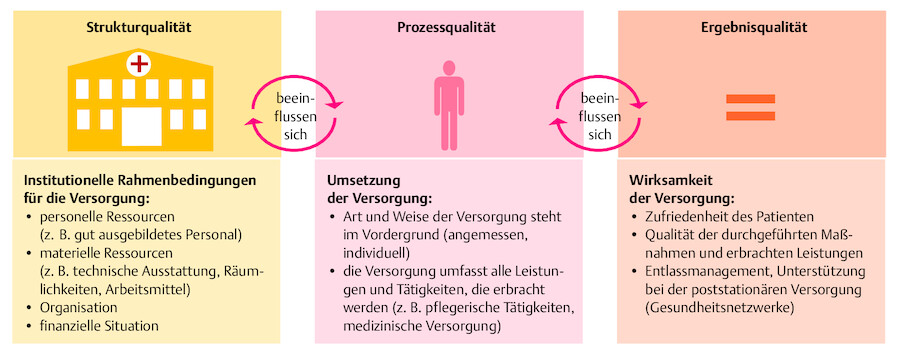

Bezogen auf das Qualitätsmanagement werden drei Ebenen von Qualität betrachtet:

-

Strukturqualität

-

Prozessqualität

-

Ergebnisqualität

Strukturqualität

Mit Strukturqualität werden die Rahmenbedingungen beschrieben, also

-

die Ausstattung einer Einrichtung,

-

die Organisation (z. B. Anwendung des Bezugspflegesystems) und

-

die Qualifikation des Personals (Fachwissen, Fort- und Weiterbildungen).

Die betriebliche Informationspolitik und die Offenlegung interner Entscheidungen und Neuerungen sind ebenfalls Elemente der Strukturqualität: Werden alle Mitarbeiter ausführlich durch die Geschäftsleitung über Pläne, Veränderungen und Entscheidungen informiert, kann Gerüchten entgegengewirkt werden, Unsicherheiten beim Personal abgebaut und das Engagement der Mitarbeiter für die Einrichtung geweckt werden.

Ein Faktor, der die Strukturqualität in negativem Sinne beeinflussen würde, wäre z. B. Personalmangel. Durch das erhöhte Arbeitspensum des vorhandenen Personals werden die gewünschten Arbeitsweisen behindert, die Mitarbeiter fühlen sich überfordert und denken negativ über ihren Arbeitsplatz.

Prozessqualität

In der Prozessqualität werden alle intern stattfindenden Prozesse beschrieben und definiert. Dazu gehören z. B.

-

die Pflegeprozessplanung, Pflegedokumentation, Pflegestandards,

-

die Zusammenarbeit innerhalb eines (Pflege-)Teams und

-

die Zusammenarbeit innerhalb der verschiedenen Berufsgruppen („interdisziplinäre Zusammenarbeit“).

Faktoren, die die Prozessqualität negativ beeinflussen könnten, wären z. B. Hierarchieprobleme, Konflikte im Team, Konflikte und/oder Störungen zwischen Berufsgruppen oder Abteilungen bzw. fehlende Informationen, die den reibungslosen Ablauf stören. Jeder am Behandlungsprozess beteiligte Mitarbeiter sollte einen „Blick für das Ganze“ entwickeln, d. h. die Patientenversorgung in ihrer Ganzheit betrachten und dabei bewusst und ökonomisch handeln.

Prozessformen Unterschieden werden 3 Formen von Prozessen:

-

Kernprozesse (tragen wesentlich zum Unternehmenserfolg und zur Kundenzufriedenheit bei, der Bewohner/Patient steht am Anfang und am Ende dieses Prozesses)

-

Unterstützungsprozesse (z. B. Datenerfassung, verwaltungstechnische Abläufe)

-

Managementprozesse (z. B. Personalplanung)

Ergebnisqualität

In der Ergebnisqualität werden Methoden zur Überprüfung der (Pflege-)Qualität der während der Versorgung erbrachten Leistungen angewendet. Die Kundenzufriedenheit innerhalb der Einrichtung wird ebenso überprüft wie die Unterstützung des Patienten und seiner Angehörigen bei der Weiterversorgung und die Einbeziehung sozialer Netzwerke. Zudem wird die Arbeitszufriedenheit bzw. -unzufriedenheit der Pflegenden sowie der Mitarbeiter insgesamt untersucht. In ▶ Abb. 4.19 sind diese Qualitätsmerkmale mit Blick auf einen Patienten im Krankenhaus dargestellt:

Abb. 4.19 Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität.

4.4.1.3 Aufbau- und Ablauforganisation

Des Weiteren kann das System einer Einrichtung des Gesundheitswesens in ihrer Aufbau- und Ablauforganisation beschrieben werden.

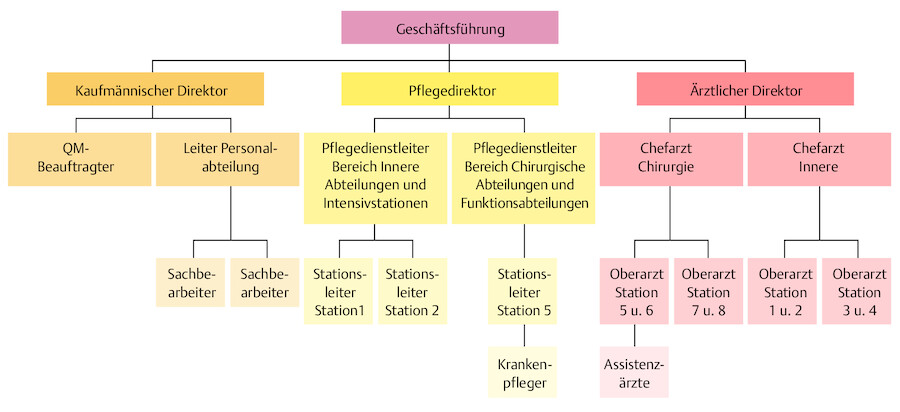

Aufbauorganisation

Die Aufbauorganisation bezeichnet die Struktur der Einrichtung. Diese Organisationsstruktur muss klar definiert werden: Zuständigkeiten aller Mitarbeiter werden festgelegt und gegeneinander abgegrenzt. So legen z. B. Stellenbeschreibungen für jede Berufsgruppe und Arbeitsstelle Verantwortlichkeiten und Kompetenzen eindeutig fest und definieren somit alle Tätigkeiten innerhalb der Einrichtung. Im Organigramm wird der Aufbau der Einrichtung bildlich dargestellt. ▶ Abb. 4.20 zeigt ein Beispiel für ein Organigramm.

Beispiel eines Organigramms.

Abb. 4.20

Ablauforganisation

In der Ablauforganisation werden Prozesse beschrieben. Somit wird festgelegt, wie bei den einzelnen zu bewältigenden Aufgaben verfahren werden muss (Vorgehensweise) und welche Mittel/Ressourcen dabei einzusetzen sind. Diese Prozessabläufe werden z. B. in Versorgungspfaden (Clinical Pathways) dargestellt.

Ziele

Qualitätsmanagement dient als Methode, um die Aufbau- und Ablauforganisation kontinuierlich an die sich verändernden Umfeldanforderungen anzupassen. Alle 3 Ebenen der Qualität finden hierbei Beachtung. Ziele des Qualitätsmanagements sind dabei u. a. folgende 5 Kriterien:

-

Patientensicherheit (u.a. Verringerung von Fehlleistungen und daraus resultierenden Kosten)

-

Risikomanagement (u.a. Verhütung von Haftungsfällen)

-

Optimierung von Schnittstellen

-

verbesserte Marktchancen

-

Imageverbesserung

4.4.1.4 Aufgaben des Qualitätsmanagers

Verantwortlich für das Qualitätsmanagement ist in erster Linie die Unternehmensführung. In der Regel wird (v. a. in größeren Einrichtungen) eine zusätzliche Stelle (Qualitätsmanager) geschaffen. Fehlt diese oder ist der Stellenanteil gemessen an der Größe der Einrichtung zu klein, so kann Qualitätsmanagement nicht in ausreichendem Maße durchgeführt werden. Zudem sollte der Qualitätsmanager unabhängig arbeiten können, also keinen innerbetrieblichen, hierarchischen Rollenkonflikten ausgesetzt sein (z. B. die Pflegedienstleiterin eines Seniorenheims übernimmt mit 20 % Stellenanteil zusätzlich die Position der Qualitätsmanagerin).

Die Aufgaben des Qualitätsmanagers sind folgendermaßen zusammenzufassen:

-

die Einführung, Verwirklichung und Aufrechterhaltung der für das Qualitätsmanagement erforderlichen Prozesse sicherzustellen

-

der Unternehmensleitung über die Wirksamkeit des Qualitätsmanagements und notwendige Verbesserungen zu berichten

-

Zertifizierungen vorbereiten und begleiten für einzelne Fachbereiche sowie für die gesamte Einrichtung

-

das Bewusstsein für die Kundenanforderungen in der gesamten Einrichtung fördern

In den nun folgenden Kapiteln werden Bestandteile des Qualitätsmanagements, Qualitätsmanagementsysteme wie auch weitere Systematiken zur Selbstbewertung und Zertifizierung dargestellt und Begrifflichkeiten erläutert.

Merke

Jede Einrichtung entscheidet individuell, welcher Systematik sie folgen möchte. Auch die Motivationen sind unterschiedlich. Gezieltes und gelebtes Qualitätsmanagement führt zu Beginn zu Kosten, weswegen einige Dienstleister dem QM skeptisch gegenüberstehen und es scheuen. Wer jedoch offen und vorausschauend agiert, wird Kunden- wie auch Mitarbeiterorientierung tatsächlich in den Vordergrund stellen und eine Zertifizierung nicht nur zu Marketingzwecken anstreben.

4.4.2 Qualitätssicherungsmaßnahmen

Einzelne qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheits- und Sozialbereich haben in Deutschland eine lange Tradition. Diese sind z.B. die tägliche Visite, die Übergaben, die Dokumentation, Therapieplanungen, Pflegeplanungen, Hilfe- und Betreuungsplanung, Entwicklung von Standards, Aus-, Fort- und Weiterbildung usw. (Welz-Spiegel 2014).

Definition

Die Deutsche Gesellschaft für Qualität e. V. (DGQ) beschreibt, dass Qualitätssicherung alle Maßnahmen eines Unternehmens umfasst, die der Schaffung, Sicherung und Verbesserung der Qualität dienen. Rahmenbedingungen und Zielsetzungen werden durch die Faktoren Kundenzufriedenheit, Rentabilität, Umweltverträglichkeit und Gesetzeskonformität vorgegeben (DGQ 2011; im Internet: http://www.dgq.de).

Folgende Maßnahmen werden u. a. zur Qualitätssicherung genutzt:

-

Entwicklung von ▶ Standards

-

Einführung von ▶ Versorgungspfaden

-

Erstellung von Verbundnetzwerken in der Integrierten Versorgung mit lückenloser Informationsweitergabe und einheitlichen Qualitätsstandards

-

Einführung eines Entlassungsmanagements

-

Einführung eines Versorgungsmanagements

Gemäß der rechtlichen Grundlage in Deutschland haben Patienten/Bewohner/Kunden Anspruch auf ein Versorgungsmanagement, insbesondere zur Lösung von Schnittstellenproblemen beim Übergang in die verschiedenen Versorgungsbereiche (z. B. vom Krankenhaus in die ambulante Versorgung oder ins Pflegeheim). Die betroffenen Dienstleistungserbringer müssen für eine sachgerechte Anschlussversorgung des Menschen sorgen und sich gegenseitig die erforderlichen Informationen übermitteln, denn Qualitätsmanagement beinhaltet auch die Kooperation aller an der Versorgung des Patienten Beteiligten innerhalb und außerhalb des Krankenhauses.

4.4.3 Risikomanagement

Das Risikomanagement ist Bestandteil des Qualitätsmanagements. Eine stetig zunehmende Komplexität des Gesundheitswesens, gesetzliche Anforderungen und steigende Versicherungsprämien erfordern die Einführung eines Risikomanagements im Krankenhaus (Debatin, Ekkernkamp, Schulte u. Tecklenburg 2013). Darüber hinaus dient es u.a. der Verbesserung der Patientensicherheit, der Fehlerprävention und der Optimierung von Versorgungsabläufen.

Definition

„Risikomanagement ist eine Managementmethode, die das Ziel hat, in einer systematischen Form Fehler zu erkennen, zu analysieren und zu vermeiden sowie die Folgen von Fehlern zu minimieren.“ Welz-Spiegel 2014, zit. n. Conrad 2010)

Risikomanagement verfolgt das Ziel, spezifische Risiken frühzeitig aufzuspüren, die bei der täglichen Arbeit häufig zu spät erkannt werden. So können möglichst schnell, oder sogar vorbeugend, Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Hilfsmittel zur Erkennung von Risiken können z.B. Patientenfragebögen, aufgetretene Beschwerden oder Fehlermeldesysteme (CIRS) sein.

4.4.3.1 Ziele des Risikomanagements

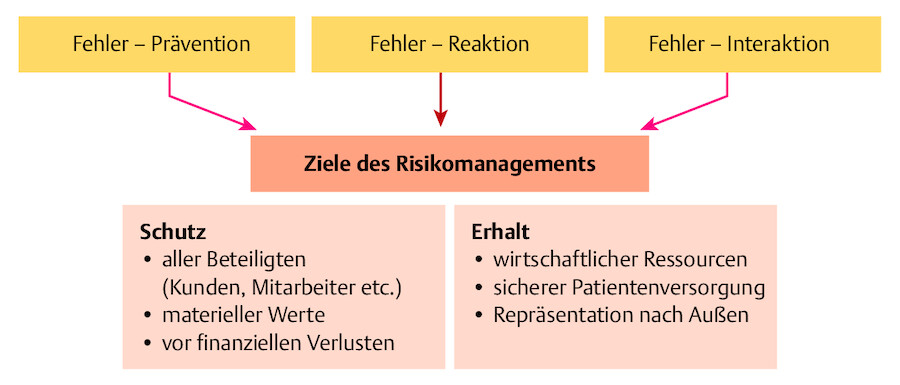

Die wesentlichen Ziele eines Risikomanagements zeigt ▶ Abb. 4.21.

Abb. 4.21 Auswirkungen des Risikomanagementprozesses.

Die Notwendigkeit zum Risikomanagement ist vor dem Hintergrund entstanden, dass die Menschen im Laufe der letzten Jahre durch Schlagzeilen und Medienberichte bzgl. offensichtlicher Einsparungen, Personalkürzungen, frühzeitiger Entlassungen, Ärztemangel, Pflegenotstand usw. immer skeptischer bzw. unsicherer geworden sind. Im Sinne positiver Öffentlichkeitsarbeit dient Risikomanagement also der Patientensicherheit aber auch der Fehlerkostenvermeidung. Risikomanagement wirkt sich auf die Vermeidung unerwünschter Ereignisse aus, wie z.B.:

-

Komplikationen bei Operationen

-

Fehler bei diagnostischen und/oder therapeutischen Maßnahmen

-

das Vertauschen von Namen, Daten, Medikamenten, Blutkonserven usw.

-

Entstehung eines Dekubitus

-

Unfälle/Stürze

-

fehlerhafte/mangelnde Dokumentation

-

unzureichende Patienteninformation

Diese unerwünschten Ereignisse führen (neben dem Schaden für den Patienten) schlimmstenfalls Schadenersatzklagen und hohe Kosten der Schadensbehebung nach sich, zudem auch immens steigende Versicherungsprämien für die Einrichtung. Daher gehen heutzutage bereits viele Einrichtungen dazu über, „Beinahe-Fehler“, also verhinderte unerwünschte Ereignisse für ihr internes Qualitätsmanagement zu dokumentieren und (extern) den Versicherungsunternehmen mitzuteilen.

Im Rahmen der Patientensicherheit unterscheidet man unerwünschte Ereignisse, vermeidbare unerwünschte Ereignisse und Fehler. Unerwünschte Ereignisse beziehen sich auf negative Ergebnisse, die eher durch die Behandlung als durch den Krankheitsverlauf bedingt sind. Bei Fehlern liegt eine Regelverletzung oder die Verfolgung eines falschen Plans vor, es muss aber noch keine Schädigung des Patienten aufgetreten sein. Wenn eine solche Schädigung ausbleibt, spricht man von „Beinahe-Schäden“. Ist jedoch ein Fehler von einem unerwünschten Ereignis gefolgt, handelt es sich um ein vermeidbares unerwünschtes Ereignis. Ein Behandlungsfehler liegt vor, wenn zusätzlich eine Verletzung der Sorgfaltspflicht aufgetreten ist (Debatin, Ekkernkamp, Schulte u. Tecklenburg 2013).

Fallbeispiel

„Bei Frau Abel war eine Operation an der linken Hüfte vorgesehen und bei Frau Babel am selben Tag eine Operation am rechten Knie. Beinahe wäre Frau Babel an der Hüfte operiert worden, obwohl sie für die Knieoperation geplant war. Dadurch, dass unser Haus bereits am Vorabend der Operation eindeutige, unverwechselbare Armbänder am Handgelenk der Patienten befestigt und die OP-Region markiert, konnte diese Verwechslung im OP verhindert werden.“

Oder:

„Beinahe wäre die Bewohnerin unseres Seniorenhauses mit ihrer Dreipunktgehstütze gestürzt, nachdem die Reinigungskraft den Boden zu feucht hinterlassen hat. Durch Absperrung der frisch gereinigten Flure in unserem Haus bis zur vollständigen Trocknung des Bodens konnte dieser Unfall verhindert werden.“

Berichte dieser Art führen unter gewissen Umständen dazu, dass eine Einrichtung als besonders sicher und aufmerksam in der Fehlerprävention erkannt wird und dass hierdurch ihre Versicherungsprämien herabgesetzt werden.

4.4.3.2 Pflegerisches Risikomanagement

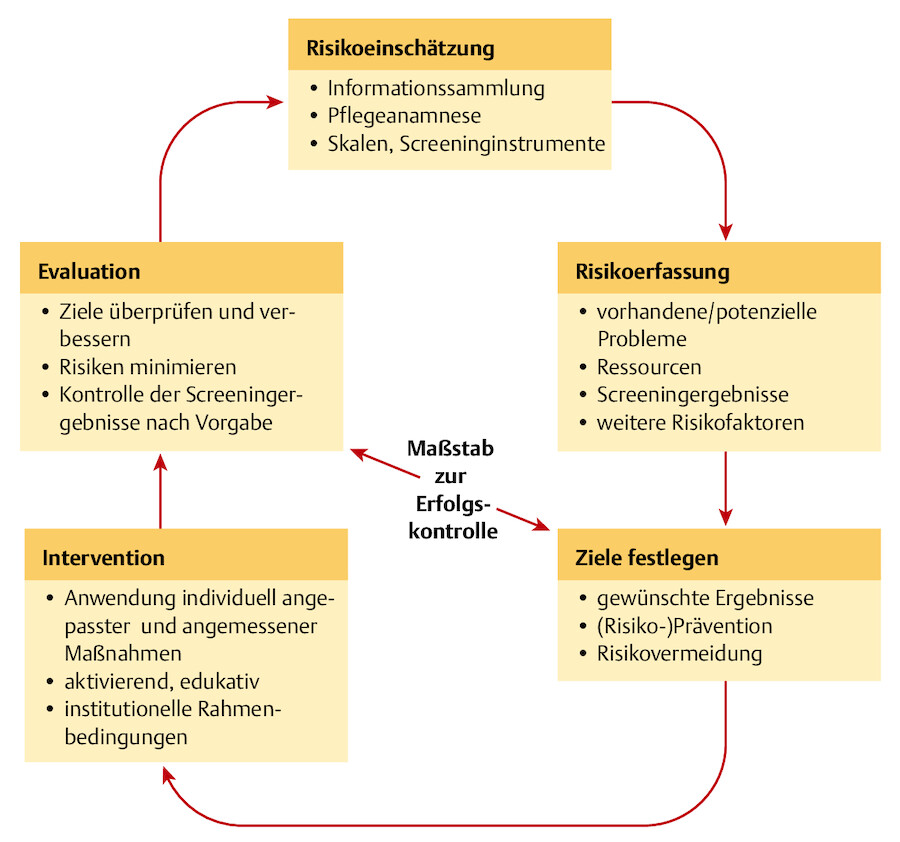

Ein Teilaspekt des Risikomanagements ist das pflegerische Risikomanagement. In ▶ Abb. 4.22 wird der Prozess des pflegerischen Risikomanagements im Gesamtkontext beschrieben.

Abb. 4.22 Pflegerisches Risikomanagement.

4.4.3.3 Der richtige Umgang mit Fehlern

Aus diesen Schilderungen wird deutlich, dass ein offener Umgang mit dem Risikomanagement und eine vorausschauende Betrachtungsweise Vorteile für Patienten, Bewohner und Kunden sowie für die Einrichtung selbst bringen. Ein weiteres interessantes Beispiel hierfür ist die Broschüre „Aus Fehlern lernen“ mit Offenlegungen von Kunstfehlern, die Ärzte und Klinikpersonal Anfang 2008 veröffentlicht haben (Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V., Hrsg. Aus Fehlern lernen, 2008). Hierin sind berufliche Fehler ehrlich zugegeben worden. Bemerkt z. B. ein Mitarbeiter, dass er einem Patienten ein falsches Medikament verabreicht hat, sollte er offen und ehrlich an entsprechender Stelle seinen Fehler eingestehen, um weitere Folgeschäden zu verhindern bzw. abzuwenden.

Merke

Es gilt der Grundsatz „Irren ist menschlich“ und nicht „Wer war schuld an diesem Vorkommnis?“, sondern „Was war schuld an diesem Vorkommnis?“ und „Wie können wir diesen Beinahe-Schaden oder Fehler in Zukunft vermeiden?“.

Diese Form des Umgangs mit Fehlern muss jedoch von der Unternehmensführung getragen werden. Allen Mitarbeitern muss klar sein, dass Offenheit keine Bestrafungen nach sich zieht, sondern wertgeschätzt wird. Schuldzuweisungen an Personen sind nicht konstruktiv, die Ursache von Fehlern sollte immer im Gesamtsystem (z. B. in organisatorischen Abläufen oder im Bereich der Kommunikation) gesucht werden.

Folgende Unternehmenskultur sollten daher Vorgesetzte und Führungskräfte anstreben:

-

klares Bekenntnis zu einem modernen Fehler- und Risikomanagementkonzept in der Qualitätspolitik des Unternehmens; diese Haltung sollte auch regelmäßig in der Öffentlichkeit transparent sein

-

Teilnahme an Qualitätsvergleichssystemen (Sturz- und Dekubituserfassung, CIRS usw.)

Beim ▶ Critical Incident Reporting System (CIRS) handelt es sich um ein Fehlermeldesystem. Über dieses klinikinterne System können Mitarbeiter aller Berufsgruppen anonym und freiwillig Beinahe-Schäden, unerwünschte Ereignisse, Risiken oder Fehler melden. Diese Berichte werden i.d.R. von der Qualitätsmanagementabteilung aufgenommen, ausgewertet und analysiert. Mitarbeiter sollen so für die Art der auftretenden Fehler sensibilisiert werden. Durch die Offenlegung können die Ursachen für diese Ereignisse behoben bzw. beseitigt werden.

4.4.3.4 Instrumente des Qualitäts- und Risikomanagements

Eingeflochten in das Qualitätsmanagement basiert das Risikomanagement auf der systematischen Gestaltung von Prozessen. Folgende Instrumente dienen zur Verbesserung der internen Qualität und zur Vermeidung von Risiken:

-

Kundenbefragungen

-

systematisches ▶ Beschwerdemanagement (Grundsatz: „Jede Beschwerde ist gut, da sie Probleme offenlegt“)

-

Fehlermeldungen und -analysen

-

Komplikations- und Infektionserfassung

-

Qualitätsberichterstattung

-

Erstellung von ▶ Behandlungspfaden

-

Erstellung (und das Handeln) nach ▶ Leitlinien, Standards und Verfahrensanweisungen

-

Risikoanalysen und die Vermittlung der Ergebnisse an die Mitarbeiter

-

Fort- und Weiterbildungen (z. B. Infektionsprophylaxe, Dekubitusprävention und -behandlung, Geräteeinweisungen, Reanimationstrainings)

Jeder Mitarbeiter einer Einrichtung kann somit durch sein Engagement und seine Aufmerksamkeit dazu beitragen, den Arbeitsplatz sicher zu gestalten, Fehler bereits im Vorfeld zu vermeiden und für eine optimale Qualität der Leistungserbringung zu sorgen (Seyfarth-Metzger u. Vogel u. Krabbe-Berndt 2005).

4.4.3.5 Beschwerdemanagement

Definition

Das Beschwerdemanagement gehört zum Qualitätsmanagement und dient der Entgegennahme, Aufnahme und Bearbeitung von Beschwerden. Beschwerden können einerseits intern erfolgen (z. B. von unzufriedenen Mitarbeitern) und auf der anderen Seite extern durch Patienten, Bewohner, Angehörige usw. Die Einrichtung sollte unzufriedene Kunden dazu bewegen, ihre Unzufriedenheit zu äußern.

Ziele des Beschwerdemanagements sind

-

die Wiederherstellung der vom Leistungsempfänger („Kunden“) subjektiv wahrgenommenen Zufriedenheit,

-

die Minimierung der negativen Auswirkungen von Zufriedenheitsdefiziten,

-

die Nutzung der in Beschwerden enthaltenen spezifischen Ablaufinformationen (Debatin, Ekkernkamp, Schulte u. Tecklenburg 2013).

Evaluationsbögen

Viele Einrichtungen des Gesundheitswesens haben Evaluationsbögen (Patientenfragebögen) entwickelt, die jeder Patient/Bewohner während seines Aufenthalts ausfüllen kann ( ▶ Abb. 4.23). In dieser Befragung erhebt die Einrichtung Daten zur Zufriedenheit im Laufe der Versorgung in verschiedenen Bereichen (Verpflegung, Reinigung der Zimmer, Klinikpersonal, Wartezeiten usw.).

Umgang mit Beschwerden.

Abb. 4.23 Der für das Beschwerdemanagement zuständige Mitarbeiter wertet die Befragungsbögen bzw. die konkreten Beschwerden aus und entwickelt Lösungsansätze, diese Probleme aufzuarbeiten.

(Foto: A. Fischer, Thieme)

Maßnahmen und Ziele

Beschwerden enthalten häufig Hinweise auf das Risikomanagement und auf Verbesserungspotenziale. In der Realität erfahren jedoch v. a. die Mitarbeiter Beschwerden häufig als Angriff auf die eigene Person oder die Abteilung. Aus diesem Grund wird die Erfassung von Beschwerden durch das Beschwerdemanagement systematisiert. Unter der Verantwortung des für das Beschwerdemanagement Zuständigen werden

-

Ziele definiert,

-

der Ist-Zustand analysiert,

-

Maßnahmen festgelegt und durchgeführt sowie

-

die Ergebnisse evaluiert.

Zu den Zielsetzungen im Rahmen des Beschwerdemanagements gehört u. a. auch der Prozess des Umdenkens aller Mitarbeiter der Einrichtung bis hin zur Kundenorientierung.

4.4.4 Zertifizierung

Neben der Erfüllung gesetzlicher Forderungen nach (internem) Qualitätsmanagement und den zur Vermeidung von Schadensfällen notwendigen Strategien des Risikomanagements streben immer mehr Einrichtungen des Gesundheitswesens eine Zertifizierung an. Hierbei wird das interne Qualitätsmanagement der jeweiligen Einrichtung durch neutrale, unparteiische Stellen geprüft und beurteilt.

Unterscheiden sollte man zwischen Zertifizierungen, die für ein gesamtes Haus gelten können, und solchen, die sich vorzugsweise auf Teilbereiche beziehen. Bei der Zertifizierung von Teilbereichen werden die Ablaufprozesse der entsprechenden Organisationseinheit optimiert. Hierunter fallen vorwiegend Zertifizierungen, die die Qualität von onkologisch orientierten Einrichtungen und Abteilungen regeln und sicherstellen sollen (Debatin, Ekkernkamp, Schulte u. Tecklenburg 2013).

Prüfende Stellen können z. B. der TÜV (Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001) oder KTQ (Zertifizierung nach KTQ) sein. Die prüfenden Stellen legen Kriterien zugrunde, auf deren Basis die Einrichtung sich vorbereiten kann, und führen in Absprache mit der Einrichtung die Prüfung durch. Fast alle Zertifizierungen fordern regelmäßige Wiederholungsprüfungen in ein- bis mehrjährigen Abständen. Durch diese kontinuierliche Prüfungssituation kann sichergestellt werden, dass das einmal geschaffene QM-System auf dem ursprünglichen Niveau bleibt und sich weiterentwickelt (Debatin, Ekkernkamp, Schulte u. Tecklenburg 2013).

Merke

Die Zertifizierung gilt als Nachweis über ein gut aufgebautes und funktionierendes QM-System. Gleichzeitig bietet die Zertifizierung die Chance zur Verbesserung des angewandten QM-Systems, denn die gewohnten, vorhandenen Abläufe werden analysiert, überdacht und verbessert.

4.4.4.1 Audit

Ein Audit (lat. „Anhörung“) ist ein modernes Informationssystem. Es handelt sich um eine systematische, unabhängige Untersuchung (Prüfung) einer Aktivität und deren Ergebnisse.

Die Wirksamkeit einzelner Aktivitäten und Maßnahmen wird regelmäßig beurteilt mit dem Ziel, Schwachstellen aufzuspüren, die Effektivität zu überprüfen, im Bedarfsfall Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten und auf die aktuelle Situation anzupassen. Demnach kann das Audit auch als „Soll-Ist-Vergleich“ betrachtet werden, da in der Realität überprüft wird, ob die theoretischen Vorgaben des Unternehmens im QM-System auch tatsächlich eingehalten werden. Verbesserungsmaßnahmen sollen hierbei durch das Audit angeregt und deren Wirkung überwacht werden. In jedem Fall muss die Betriebsleitung über die Zielerreichung informiert werden.

Interne und externe Audits Unterschieden werden interne und externe Audits. Interne Audits dienen der Selbstüberprüfung und werden vom Qualitätsmanagement-Beauftragten bzw. von der Unternehmensführung stichprobenartig veranlasst. Externe Audits werden (in den meisten Fällen) mit dem Ziel der Zertifizierung durchgeführt. In diesem Fall kommen geschulte Personen (sog. Auditoren) zur Überprüfung in die Einrichtung.

In den meisten Fällen besteht der Ablauf einer Zertifizierung aus einem „theoretischen“ und einem „praktischen“ Teil. Für den theoretischen Teil müssen bestimmte geforderte Unterlagen zusammengestellt und vorab den Auditoren zur Verfügung gestellt werden, z.B. Dokumentationen oder Berichte. Daran schließt sich die praktische Vor-Ort-Besichtigung an. Hierbei besuchen ein oder mehrere Auditoren die Institution. Für die weitere Qualitätsarbeit sind insbesondere festgestellte Schwachstellen, Hinweise oder Empfehlungen von großer Bedeutung (Debatin, Ekkernkamp, Schulte u. Tecklenburg 2013).

Alternativ können Einrichtungen sich jedoch auch im Ringverfahren auditieren lassen. Hierbei würden sich z. B. die Qualitätsmanager mehrerer Pflegeheime gegenseitig aufsuchen und nach einem Kriterienkatalog begutachten. Ziel dieses Verfahrens ist es, sich gegenseitig Anregungen für Verbesserungen zu geben.

4.4.5 Qualitätsmanagementsysteme

Definition

Ein Qualitätsmanagementsystem (QM-System, QMS) ist das Werkzeug zur Umsetzung der Qualitätspolitik und zur Erreichung der Qualitätsziele. Es systematisiert alle qualitätsbezogenen Tätigkeiten und Zielsetzungen.

4.4.5.1 Anforderungen

Jede Einrichtung des Gesundheitswesens entscheidet selbst, welches System den eigenen Strukturen am ehesten entspricht (einrichtungsspezifisch). Das QM-System dient der Qualitätssicherung im medizinischen und pflegerischen Bereich und muss folgende Anforderungen erfüllen:

-

Kundenorientierung

-

Mitarbeiterorientierung

-

Fehlerprävention und -reduktion

-

berufsgruppen- und hierarchieübergreifend

-

Förderung der Wirtschaftlichkeit

-

praktisch anwendbar und praxisbezogen

Durch die Anwendung eines QM-Systems sollen die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität einer Einrichtung analysiert, strukturiert und verbessert werden. Die Aufbau- und Ablauforganisation sollen transparent werden.

In der Praxis bedeutet dies z. B., dass die Dokumentation verbessert wird, haftungsrechtliche Aspekte erfüllt werden oder Wartezeiten von Patienten bei Untersuchungen reduziert werden. Erreicht wird dies durch die Anwendung eines Regelkreises für das ▶ Qualitätsmanagement (PDCA-Zyklus), die schriftliche Fixierung aller Maßnahmen erfolgt im sog. Qualitätsmanagement-Handbuch.

In den nachfolgenden Abschnitten werden Beispiele für QM-Systeme vorgestellt.

4.4.5.2 Total Quality Management (TQM)

TQM bedeutet „Total Quality Management“, also umfassendes Qualitätsmanagement. Die einzelnen Buchstaben stehen für die Handlungsfelder:

-

T = Total: Dies betrifft alle Kunden, Mitarbeiter, Abteilungen, Funktionen, alle Ebenen, Nachsorger, Zulieferer und die Gesellschaft.

-

Q = Quality: Die Qualität steht im Mittelpunkt von Führung, Prozessen und Produkten.

-

M = Management: Dies betrifft die Führung und Philosophie des Unternehmens, strategische Ziele, lang- und kurzfristige Planungen und Ziele und die Handlungs- und Vorgehensweise, um diese Ziele zu erreichen.

Das TQM-System wurde von dem Amerikaner William Edwards Deming entwickelt und zuerst in Japan umgesetzt. TQM legt die Mitwirkung aller Mitglieder des Unternehmens zugrunde, stellt die Qualität in den Mittelpunkt und zielt durch Zufriedenstellung der Kunden auf langfristigen Geschäftserfolg sowie auf Nutzen für die Mitarbeiter und für die Gesellschaft ab. Qualität ist demnach als Aufgabe jedes Mitarbeiters zu betrachten, sie ist das wesentliche Unternehmensziel.

Säulen des TQM

Das Total Quality Management basiert auf folgenden 4 Säulen ( ▶ Abb. 4.24):

-

Mitarbeiterorientierung

-

Kundenorientierung

-

Prozessorientierung

-

Selbstpositionierung

Die Säulen des Total Quality Managements.

Abb. 4.24

Säule „Kundenorientierung“ TQM verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. In diesem Sinne beinhaltet die Säule „Kundenorientierung“, bezogen auf das Gesundheitssystem, nicht nur die Patienten/Klienten/Bewohner einer Einrichtung, sondern ebenso z. B. die Lieferanten oder andere Kooperationspartner (z. B. ein Sanitätshaus). Auch die Mitarbeiter selbst können für die Überprüfung bestimmter Prozesse als „Kunden“ betrachtet werden.

Säule „Prozessoptimierung“ Die Säule „Prozessoptimierung“ verdeutlicht die gleichzeitige Betrachtung organisatorischer Abläufe mit dem Ziel, die Qualität für den Kunden kontinuierlich zu verbessern (KVP = kontinuierlicher Verbesserungsprozess). Im Rahmen dessen soll eine Steigerung der Kundenzufriedenheit erreicht werden mit einhergehender Fehlerprävention durch Qualität sowie eine Ergebnisverbesserung und eine Steigerung der Mitarbeitermotivation. Im TQM werden somit alle relevanten Bereiche des Unternehmens berücksichtigt.

Prinzip des TQM

Das Prinzip des TQM lässt sich in folgenden Kernaussagen zusammenfassen:

-

Es wird ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess angestrebt (z. B. durch Kundenbefragungen oder ein internes Vorschlagswesen für Verbesserungsvorschläge, d. h., Mitarbeiter selbst machen entsprechende Vorschläge).

-

Wesentlich sind die Orientierung an den eigenen Mitarbeitern und die Förderung der Teamarbeit.

-

Das Unternehmen arbeitet kundenorientiert.

-

Es arbeitet kontinuierlich an der Vermeidung von Fehlern und an der Vorbeugung von Problemen.

-

Prozesse werden gezielt gesteuert, hieraus können Daten erhoben werden für statistische Erhebungen.

-

Beziehungen zu externen/internen Partnern, Lieferanten, Vor- und Nachsorgeeinrichtungen werden gefördert.

-

Die Selbstpositionierung beinhaltet eine klar definierte Unternehmensphilosophie und deren Ziele, das Image und die Rolle des Unternehmens werden in der Gesellschaft dargestellt.

4.4.5.3 DIN EN ISO 9001 und DIN EN15224

DIN EN ISO 9001 – 9004 Ein in Krankenhäusern und Einrichtungen des Gesundheitswesens weit verbreitetes QM-System ist die vom TÜV entwickelte DIN EN ISO 9001 – 9004. Hierbei steht die Abkürzung „DIN EN ISO“ für folgende Begriffe:

-

DIN: Deutsche Industrie-Norm

-

EN: Europäische Norm

-

ISO: Internationale Organisation für Standardisierung

Die ISO 9001 ist einerseits ein Qualitätsmanagementsystem, aber auch ein Zertifizierungsverfahren. Sie dient als Leitfaden, um die Einrichtung beim Aufbau und bei der Umsetzung ihres Qualitätsmanagements zu unterstützen. Der Leitfaden beinhaltet Kriterien zum Aufbau, Nachweis und zur Dokumentation eines funktionierenden Qualitätsmanagements und schafft die Basis zur Erreichung der gesteckten Qualitätsziele. Dabei muss das Krankenhaus bzw. die Einrichtung des Gesundheitswesens folgende Schritte zur praktischen Umsetzung ausführen (DIN EN ISO 9001, 2008):

-

die für das Qualitätsmanagementsystem erforderlichen Prozesse festlegen

-

Abfolgen und Wechselwirkungen festlegen

-

Verfügbarkeit von Ressourcen und Informationen sicherstellen

-

Prozesse messen, überwachen und analysieren

-

Maßnahmen für ständige Verbesserung treffen

DIN EN 15224 Da die ISO 9001 branchenübergreifend anwendbar ist, wurde speziell für das Gesundheitswesen die DIN EN 15224 entwickelt. Sie basiert auf der DIN EN ISO 9001:2008. Mit ihren Vorgaben können Verantwortliche von Krankenhäusern, Arztpraxen, Rehabilitationskliniken oder Pflegeeinrichtungen ihre QM-Systeme um- oder aufbauen. Hierin wurden 11 Qualitätsmerkmale ergänzt und die Punkte Risiko- und Wissensmanagement hinzugefügt.

Die Norm wird regelmäßig überarbeitet und aktualisiert, sodass die Inhalte aktuell grundsätzlich prozessorientiert aufgebaut sind (Prozesse = „Vorgänge“ in einem Unternehmen) und somit die Begriffe auch in Dienstleistungsunternehmen (z. B. „Produkt“ = „Dienstleistung“) übertragen werden können.

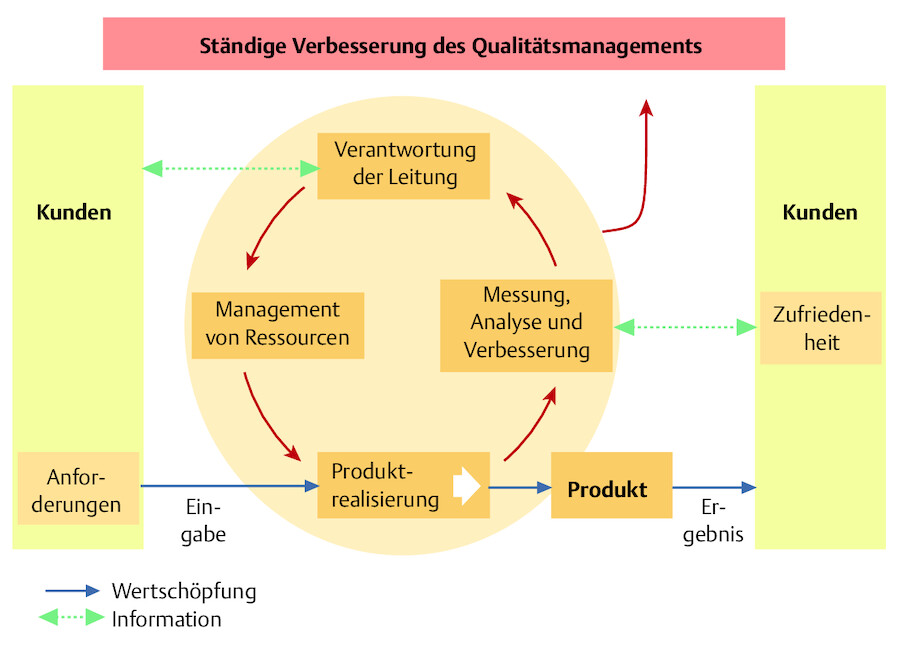

Das Modell eines prozessorientierten QM-Systems in ▶ Abb. 4.25 verdeutlicht die Prozessverknüpfungen.

Modell eines prozessorientierten Qualitätsmanagementsystems (nach DIN EN ISO 90 01:2008).

Abb. 4.25

Der besondere Fokus der DIN-EN 15224:2012 liegt im systematischen Umgang mit Risiken und/oder Risikosituationen in der Gesundheitsversorgung. Hervorzuheben sind hierbei die Einschätzung von Risiken schon in allen Maßnahmen zur Planung der Betreuung oder Versorgung von Bedürftigen oder Patienten. Aufgrund der Früherkennung von Risiken sollen Maßnahmen zur Absicherung und Minimierung von Risiken systematisch eingeleitet werden (Welz-Spiegel 2014).

Die erbrachten Leistungen stehen im Zentrum des QM-Systems. 11 Qualitätsmerkmale müssen erfüllt sein (Welz-Spiegel 2014, S. 52f.):

-

angemessene, richtige Versorgung: Der Patient soll untersucht und nach der Einschätzung eines Therapeuten bezüglich des gesundheitlichen Zustands mit keinen/geringfügigen Komplikationen oder Nebenwirkungen entsprechend behandelt werden.

-

Verfügbarkeit: Dienstleistungen der Gesundheitsversorgung sollen für den Patienten, der diese erhält, erreichbar und möglich sein.

-

Kontinuität der Versorgung: Es besteht eine nahtlose Kette von Dienstleistungen der Gesundheitsversorgung für den Patienten von der Überweisung zu Versorgung, Behandlung, Rehabilitation und Nachsorge.

-

Wirksamkeit: Tätigkeiten der Gesundheitsversorgung sollen in relativ kurzer Zeit zu einem erwartet positiven Ergebnis für den Patienten führen.

-

Effizienz: Das für den Patienten erwartete Ergebnis soll unter Einsatz eines Minimums an Ressourcen erzielt werden.

-

Gleichheit: Für Patienten mit gleichartigen Erfordernissen soll die gleiche Versorgung erbracht werden.

-

Evidenzbasierte/wissensbasierte Versorgung: Untersuchungen und Behandlungen in der Gesundheitsversorgung sollen auf eine wissenschaftlich fundierte, evidenzbasierte Behandlung ausgerichtet sein.

-

auf den Patienten, einschließlich der körperlichen und geistigen Unversehrtheit ausgerichtete Versorgung: Tätigkeiten der Gesundheitsversorgung sollen auf die Sichtweise des Patienten konzentriert und stets mit dem Einverständnis des Patienten und mit Blick auf die körperliche und psychologische Unversehrtheit ausgeführt werden.

-

Einbeziehung des Patienten: Der Patient soll aktiv in Kenntnis gesetzt und befragt werden. Es soll nach Möglichkeit in alle an ihm geplanten und durchgeführten Behandlungen aktiv einbezogen sein.

-

Patientensicherheit: Die mit den Vorgängen der Gesundheitsversorgung verbundenen Risiken sollen systematisch analysiert und geeignet mit Gegenmaßnahmen verfolgt werden. Allen beim Patienten vermeidbaren möglichen Schäden soll mit geeigneten präventiven Maßnahmen vorgebeugt werden.

-

Rechtzeitigkeit und Zugänglichkeit: Der Patient soll in der Lage sein, die für ihn erforderliche Behandlung und Versorgung zu erhalten.

Anforderungen an die Dokumentation des QM-Systems

Folgende Dokumente zum QM-System sind in diesem Zusammenhang gefordert und müssen erstellt und zusammengeführt werden:

-

Qualitätspolitik

-

Qualitätsmerkmale und Qualitätsziele

-

QM-Handbuch/-Regelungen zur Prozesslenkung

-

geforderte Aufzeichnungen/Nachweise

-

dokumentierte Verfahren gemäß ISO 15224

Als Zusatzanforderung muss die schriftliche Darstellung aller Kernprozesse in der Gesundheitsdienstleistung unter Einbeziehung aller Kooperationspartner und Dienstleister, die am Versorgungsprozess beteiligt sind, in die Dokumentation einbezogen werden. Zudem muss die Darstellung aller Vertragspartner, die nicht direkt, sondern unterstützend für die Organisation arbeiten, erfolgen. Dies könnten die Speisen- oder Wäscheversorgung, die Arzneimittelversorgung oder die Physiotherapie sein. Diese Prozesse müssen bildlich dargestellt und benannt werden (Welz-Spiegel 2014).

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001

In den meisten Fällen dient die DIN EN ISO 9001 nicht ausschließlich zur Unterstützung für den Aufbau des Qualitätsmanagements – angestrebtes Ziel ist zudem die „Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001“. Für die Zertifizierung ist es nicht ausschlaggebend, welches QM-System genutzt wird – überprüft werden die für die jeweilige Einrichtung relevanten Qualitätskriterien der Norm. Voraussichtlich werden Zertifizierungen im Gesundheitssektor in Zukunft auf der DIN EN 15224 basieren.

Die Norm wendet den prozessorientierten Ansatz an, der den Plan-Do-Check-Act-Zyklus umfasst, sowie risikobasiertes Denken. Risikobasiertes Denken bedeutet auch hier, Fehler zu vermeiden, vorbeugende Maßnahmen einzuleiten, negative Auswirkungen zu minimieren usw. Der prozessorientierte Ansatz umfasst die systematische Festlegung und Steuerung von Prozessen und deren Wechselwirkungen, sodass die angestrebten Ergebnisse mit der Qualitätspolitik und der strategischen Ausrichtung der Organisation übereinstimmen (DIN EN ISO 9001:2015).

Der Leitfaden umfasst folgende Grundsätze des Qualitätsmanagements:

-

Kundenorientierung

-

Führung

-

Einbeziehung von Personen

-

prozessorientierter Ansatz

-

Verbesserung

-

faktengestützte Entscheidungsfindung

-

Beziehungsmanagement

Jeder dieser Grundsätze wird beschrieben mit einer Begründung, warum er für die Organisation wichtig ist (DIN EN ISO 9001:2015).

4.4.5.4 KTQ und ProCum Cert

KTQ und ProCum Cert sind neutrale Zertifizierungsstellen. KTQ führt die Zertifizierungen nicht selbst durch, ProCum Cert hingegen schon. Daher handelt es sich bei ProCum Cert zusätzlich um eine Zertifizierungsgesellschaft. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass ProCum Cert speziell für konfessionelle Einrichtungen mit kirchlicher Prägung die Qualität beschreibt und zertifiziert.

KTQ-Zertifizierung

KTQ bedeutet „Kooperation für Transparenz und Qualität im Krankenhaus“. Es ist ein krankenhausspezifisches Zertifizierungsverfahren für das interne Qualitätsmanagement.

Der Zertifizierung liegt ein (Selbst-)Bewertungskatalog zugrunde. Er baut auf dem gesamten Behandlungsprozess der Patientenversorgung auf, über alle Hierarchieebenen und Berufsgruppen hinweg und ist auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet. Er dient als Leitfaden für die zu bearbeitenden Kriterien. Der Katalog beinhaltet zwar konkrete Vorgaben darüber, was in den einzelnen Kriterien erwartet wird, dennoch bietet er den Krankenhäusern einen großen Handlungsspielraum, wie qualitätssichernde bzw. qualitätssteigernde Maßnahmen ausgestaltet und umgesetzt werden.

Selbstbewertung Bei Planung einer Zertifizierung führt das Krankenhaus zunächst eine Selbstbewertung anhand des Bewertungskataloges durch (im Sinne einer Ist-Stand-Erhebung). Hierbei wird ein Selbstbewertungsbericht erstellt, indem auch Erreichung und Durchdringung der einzelnen Kriterien bewertet werden. Fallen bei dieser Selbstbewertung markante Problembereiche auf, werden diese umgehend bearbeitet und optimiert. Sobald die Klinik in der Selbstbewertung die erforderliche Punktzahl erreicht, kann ein Antrag bei der Zertifizierungsstelle gestellt werden. Daraufhin erfolgt die Fremdbewertung.

KTQ-Kategorien Eine Prüfung mit Bewertung erfolgt anhand von 63 Kriterien, von denen 10 als sog. K.-o.-Kriterien (Stand 2014) festgelegt sind. Für jedes Kriterium sind Fragen in den Bereichen Planung (PLAN), Durchführung (DO), Überprüfung (Check) und Verbesserungen (ACT) zu beantworten:

-

Patientenorientierung in der Krankenversorgung

-

Sicherstellung der Mitarbeiterorientierung

-

Sicherheit im Krankenhaus

-

Informationswesen

-

Krankenhausführung

-

Qualitätsmanagement

Der größte Schwerpunkt wird auf die Kategorie 3 „Sicherheit“ gelegt. Unter diese Kategorie fallen 9 K.-o.-Kriterien. Bei jedem einzelnen sog. „K.-o.-Kriterium“ müssen mindestens 55% der jeweiligen Gesamtpunktzahl erreicht werden, sonst würde das Krankenhaus die Zertifizierung nicht bestehen. Dies verdeutlicht den hohen Stellenwert der Patientensicherheit. Hierunter fallen z.B. Kriterien wie „Medizinisches Notfallmanagement“, „Blut- und Blutprodukte“ oder „Hygienemanagement“. Ein weiteres K.-o.-Kriterium ist in Kategorie 5 enthalten, und zwar das „Risikomanagement“. Bei Kriterien, die kein K.-o.-Kriterium sind, besteht eine höhere Toleranz für die Gesamtpunktzahl bzw. die Punkte können mithilfe anderer Kriterien „ausgeglichen“ werden.

Fremdbewertung durch ein KTQ-Visitorenteam Die Fremdbewertung wird von „Visitoren“ (= „Besuchern“) durchgeführt. Die Zertifizierungsstelle wählt aus ihren Mitarbeitern jeweils einen Vertreter des ärztlichen, des pflegerischen und des kaufmännischen Bereichs aus. Diese bringen jeweils ein hohes Maß an Fachwissen in ihrem beruflichen Bereich mit. Diese 3 bilden zusammen mit einem Begleiter der Zertifizierungsstelle das Visitorenteam. Diese 4 Personen gehen gemeinsam durch alle Bereiche und Abteilungen des Hauses. Sie ermitteln durch Gespräche mit Kollegen und Beobachtungen mithilfe des Bewertungskataloges die Punktzahl des Krankenhauses. Zudem haben sie Dokumenten- und Akteneinsicht und befragen ihre jeweiligen Kollegen zu Inhalten der Selbstbewertung. Sie führen Begehungen durch, Übersichtsbegehungen und konkrete Besuche auf Stationen und in Abteilungen. Sie überprüfen dabei die Übereinstimmung von im Selbstbewertungsbericht Beschriebenem und der tatsächlichen Situation. Die Visitoren können dem Krankenhaus weitere wertvolle Vorschläge zur Verbesserung der Qualität geben.

Phasen der Fremdbewertung Die Fremdbewertung verläuft in 5 Phasen:

-

Phase 1: Informationsgespräch

-

Phase 2: Vorbereitung der Zertifizierung

-

Phase 3: Prüfung und Bewertung der QM-Unterlagen

-

Phase 4: Zertifikataudit im Unternehmen

-

Phase 5: Zertifikaterteilung, Überwachung und Wiederholungsaudit

Zertifizierung und Veröffentlichung des KTQ-Berichts Voraussetzungen für die Vergabe des Zertifikats sind das Erreichen der Mindestpunktzahl inklusive der Erfüllung aller K.-o.-Kriterien (als Ergebnisse der Selbst- und Fremdbewertung), die Teilnahme an externen Qualitätssicherungsverfahren und die Veröffentlichung des KTQ-Qualitätsberichts. Durch Offenlegen des Qualitätsberichts hat der Kunde die Möglichkeit, Leistungserbringer zu vergleichen und sich seinen Favoriten auszusuchen, d. h. die Einrichtung zu wählen, der er in seinen Belangen am meisten vertraut und die in seinen Augen die beste Qualität garantiert.

4.4.5.5 Qualitätsmanagement-Regelkreis (PDCA-Zyklus)

Der QM-Regelkreis dient der Qualitätsplanung und -lenkung:

-

Die Qualitätsplanung kann für interne und externe Aspekte verwendet werden. Externe Aspekte sind z. B. die Umsetzung der Kundenwünsche und interne Aspekte die Umsetzung der Kundenwünsche in der eigenen Ablauforganisation.

-

Die Qualitätslenkung beinhaltet alle Arbeitstechniken und Tätigkeiten, die zur Erfüllung von Qualitätsanforderungen angewendet werden.

Phasen der Qualitätsplanung

Die Qualitätsplanung wird in 4 Phasen unterteilt, die im PDCA-Zyklus dargestellt sind ( ▶ Abb. 4.26):

-

P: Plan

-

D: Do

-

C: Check

-

A: Act

QM-Regelkreis (PDCA-Zyklus).

Abb. 4.26

Phase 1 „plan“ (Ist-Analyse) In der 1. Phase des Regelkreises werden notwendige Ziele definiert und entsprechende Maßnahmen geplant. Wichtig ist hierbei die Einbeziehung der jeweils zuständigen Entscheidungsträger (berufsgruppenübergreifend). Schlüsselprozesse müssen vorrangig bearbeitet und der jeweilige Prozessverantwortliche bzw. das Prozessteam benannt werden.

Im Pflegeprozess wäre dieser Schritt z. B. eine interdisziplinäre Fallbesprechung. An dieser berufsgruppenübergreifenden Sitzung nehmen alle Mitarbeiter teil, die an dem Versorgungsprozess für einen Patienten beteiligt sind. In Absprache mit dem Patienten und seinen Angehörigen werden alle für die Versorgungsplanung relevanten Informationen gesammelt und gemeinsam Probleme und Wünsche/Bedürfnisse definiert. Unter Einbeziehung der Fähigkeiten und Ressourcen des Patienten werden Ziele und Maßnahmen zur Problemlösung vereinbart und die notwendigen Handlungsschritte, Instrumente, Dokumente und Aufzeichnungen festgelegt.

Phase 2 „do“ (Umsetzung in die Praxis) Bei der 2. Phase des Regelkreises, dem „do“, handelt es sich um die Umsetzung der Planungen in die Praxis. Auch hier ist ein strukturiertes Vorgehen notwendig. In systematischer Weise werden Prozesse beschrieben, Nahtstellen aufgedeckt und „Kennzahlen“ definiert. Bei Kennzahlen handelt es sich um Messgrößen, wie z. B. die Verweildauer von Patienten, Verlegungen innerhalb des Krankenhauses oder die durchschnittliche Wartezeit von Patienten vor Untersuchungen usw. Im Pflegeprozess wäre dieser Schritt die Durchführung und Dokumentation der in der 1. Phase geplanten Maßnahmen.

Phase 3 „check“ (Überprüfung) In der 3. Phase werden die Effektivität des Vorgehens und der Umsetzung überprüft sowie Verbesserungsziele gesetzt. Im Pflegeprozess wäre dieser Schritt, die Wirkung der durchgeführten Maßnahmen auf das ursprüngliche Problem und die aktuelle Situation des Pflegebedürftigen regelmäßig zu überprüfen und im Hinblick auf die Zielformulierung (evtl. neu) zu bewerten.

Phase 4 „act“ (Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen) In der 4. Phase werden die Verbesserungsmaßnahmen umgesetzt und der Nutzen bewertet. Das Ergebnis wird in die Planungen bei Beginn eines neuen Regelkreises aufgenommen. Da es sich um einen fortlaufenden „Zyklus“ handelt, endet der Regelkreis nicht an dieser Stelle, sondern beginnt von Neuem mit dem „plan“. Im Pflegeprozess wäre diese Phase die Evaluationsphase. Hier werden anhand der Ergebnisse der Zielüberprüfung die Maßnahmen entsprechend der aktuellen/veränderten Situation des Patienten entweder neu angepasst oder weiter fortgeführt.

Fallbeispiel

Als Ziel wird definiert, dass kein Patient einen schweren Sturz erleidet, der zu weiteren Komplikationen führt. Mithilfe des Expertenstandards Sturzprophylaxe wird reflektiert, was an den Maßnahmen zur Sturzprophylaxe verbessert werden kann, um das Ziel – „kein schwerer Sturz“ – zu erreichen. Sind z.B. Schulungen erforderlich, fehlen Hilfsmittel wie Nachtleuchten, Schutzhosen, rutschfeste Schuhe usw. oder sind entsprechende Assessmentdokumente auf dem neuesten Stand? Anschließend werden die beschlossenen Interventionen zur Qualitätsverbesserung umgesetzt. Dann wird überprüft, ob die ausgewählten qualitätsverbessernden Maßnahmen erfolgreich waren, also das Qualitätsziel erreicht wurde.

4.4.6 Qualitätsmanagementinstrumente

Qualitätsmanagementinstrumente sind Werkzeuge zur internen und externen Qualitätssicherung. Hierzu gehören:

-

Assessmentinstrumente zur Risikoeinschätzung ( ▶ Braden-Skala, ▶ Sturzerfassung, usw.)

-

Datenerhebungen über Wiedereinweisungen, ▶ nosokomiale Infekte

-

Hygienebegehungen usw.