Conclusion

Les quatre hémisphères

« Si une philosophie de l’avenir existe, elle doit naître en dehors de l’Europe ou bien elle doit naître en conséquence de rencontres et de percussions entre l’Europe et la non-Europe. »

Paris, Gallimard, tome III, p. 6221, 1976-1988.

Les pilotes des caravelles européennes partaient avec un monde en tête et cette vision les guidait. Il en allait de même pour les grands navigateurs polynésiens dont, sauf exception2, la mémoire s’est effacée, ou des capitaines des flottes de Zheng he quittant les mers de Chine pour les rivages africains. Que les cosmogonies aient envoyé plus d’un navigateur nulle part, ce fut sans doute fréquent. Mais, finalement, l’écoumène atteignit les limites des terres et des mers. La géographie réelle de la Terre est devenue celle, mentale, des voyageurs : ce fut l’une de celles-ci qui permit de nommer le Monde et ses parties. Les Européens ont projeté sur la surface de la Terre leur vision distillée à partir de souvenirs antiques et d’exégèse biblique, puis de compréhension subjective des autres. L’origine en est, pour la plupart des humains aujourd’hui, ignorée, mais les grilles de lectures successives se fondent en un palimpseste finalement commode dans lequel chacun vient puiser la vision du Monde qui l’arrange : l’Orient vilipendé, l’Asie ambiguë, la Polynésie effacée, l’Est écroulé, l’Afrique devenue identitaire, l’Occident toujours debout, le Sud émergé…

Rien de tout cela ne s’emboîte. Alors, pourquoi ne pas, tout simplement, s’en débarrasser ?

NUL N’ÉCHAPPE AUX MÉTAGÉOGRAPHIES

Imaginons, un instant, parler de l’humanité, en se contentant de deux catégories : le Monde d’une part, les États de l’autre. Interdisons-nous tout terme intermédiaire : plus d’Orient ou d’Atlantique, plus d’Europe ou d’Amérique du Nord, plus d’Occident ou de Sud, plus d’Asie ou de Monde arabe, plus de Moyen-Orient ou de Pacifique, plus d’Eurasie, de Cône Sud, d’Afrique occidentale, de Tiers-Monde… Très vite, dire le Monde deviendrait impossible et les pays, même les plus grands, flotteraient dans un espace trop vaste. Ce serait rater une marche géographique et devenir handicapé.

Mais, en même temps, tout le livre qui précède n’a cessé d’éroder, de relativiser, de mettre en contradiction ce niveau. Tout découle, évidemment, du fait que, sous toutes ses versions, il procède de projections européennes sur la surface de la Terre. Ce ne sont que des vues de l’esprit, en tout cas initialement. Mais elles ont contribué à formater le réel géopolitique et culturel. Ces grilles (de lecture) ont enfermé des peuples dans des catégories qu’ils ont finalement faites leurs. Aujourd’hui, ces représentations sociales sont devenues des faits économiques, diplomatiques, institutionnels parfois. Bien sûr, l’une des raisons principales de ce réalisme découle du fait qu’elles ont dû constamment s’adapter aux sociétés qu’elles ne créaient pas, qui les utilisaient ou les attaquaient, parfois les oubliaient. Certaines sont des descriptions militantes créées pour dénoncer un ordre des choses et le changer : c’est particulièrement le cas de la famille Nord/Sud. D’autres ont eu une durée de vie limitée au moment géopolitique qu’elles décrivaient, comme la fracture Est/Ouest écrasée sous les ruines du Mur de Berlin. En revanche, plus ces figures paraissent fondées en nature, indépendantes en apparence des conjonctures économiques ou politiques, plus elles peuvent durer. Pourtant, continents et océans, qui correspondent le mieux à ce dernier type, sont, comme les autres, eurocentrés et destinés à s’effacer, sans doute très lentement, dans une vision plus universelle.

Ne serait-il pas temps aujourd’hui de reconsidérer nos visions du Monde ? La pensée héritée de la vieille Europe est travaillée par la récalcitrance des non-Occidents. Apprendre sa propre localité comme un fait absolu, croire que le découpage social, dans lequel on vit, existe naturellement, au lieu de penser sa société comme un fait relatif, pousse à accepter son particularisme, à le chérir même, à le vouloir de plus en plus « pur », sans chercher à le métisser, sans rêver de le dépasser. C’est, dans une large mesure, la modestie des « post » (modernisme, colonialisme…). Le risque est considérable d’être assigné à résidence, de ne pouvoir choisir ses « racines » parmi les possibles, voire d’en inventer de nouvelles.

Il faut persévérer dans la réflexion métagéographique, d’abord, comme nous y invite la phrase de Foucault en exergue de cette conclusion, en n’oubliant pas les cosmogonies des autres. Croiser les regards, les mondes, permet non seulement de les relativiser tous, mais aussi de les métisser. Cependant, le risque ne peut être négligeable d’être prisonnier du passé, pire d’un passé imaginaire. Pour reprendre les belles expressions de Reinhart Koselleck3, si le passé n’est plus « l’espace d’expérience », le futur ne peut plus être « l’horizon d’attente ». L’idée du Monde, la diversité des facettes de l’humanité, la variété des manières de dire et penser les différences, sont à réinventer en permanence.

Patrick Chamoiseau, l’écrivain qui forgea le beau mot métis « diversialité », rappela récemment4 :

« Aujourd’hui, l’individu peut choisir son pays, sa langue, son dieu, sa religion. Cela provoque une grande angoisse chez la plupart des gens et des rétractions. On cherche des certitudes raciales, religieuses, originelles, alors qu’il n’y a que du changement, des mélanges. Si on réclame l’origine, c’est que l’origine s’éloigne et n’est plus évidente. »

Il n’est donc jamais inutile de rappeler que ce sont les humains qui construisent, au présent étendu, leurs frontières, leurs barrières, leurs étiquettes, leurs cages…

LE MONDE COMME UNE MAPPEMONDE MÉDIÉVALE FLOUE

Certes. Un peu de lyrisme ne fait pas de mal en conclusion après huit chapitres de déconstruction. Mais conjuguer ces deux démarches, la critique de l’état des choses et l’appel à inventer du plus universel, ne serait-ce pas tomber sous le célèbre reproche de Péguy adressé à la morale kantienne5 : « Le kantisme a les mains pures, mais il n’a pas de mains » ? Alors, au risque, comme Péguy dans la suite de son texte, d’avoir les mains calleuses, esquissons un bilan des métagéographies passées en revue.

Il en est d’indéfendables : toutes celles qui hiérarchisent l’humanité comme l’idée d’Orient ; la cause est entendue. Il en est d’obsolètes : Océanie, Est/Ouest… Qu’elles reposent en paix dans les livres d’histoire. Il en est qui identifient des communautés humaines vivaces qu’on ne saurait nommer et situer autrement : Amérique latine, Europe… Il en est de plus floues, non sans héritages impérialistes, mais qui semblent bien décrire aujourd’hui des configurations géographiques qui ont sens : Moyen-Orient, Asie (au sens devenu le plus usuel de l’ancien Extrême-Orient). Il en est enfin certaines pleines d’ambiguïté comme l’idée d’Afrique, géographie variable (avec ou sans le nord du Sahara). Comment ne pas faire avec ? On ne peut qu’appeler à la précision, chaque fois qu’il en est fait usage, et se souvenir que chacun de ces termes n’a pas, ne peut pas avoir, une extension spatiale et une identité qui font consensus.

Mais toutes ces expressions relèvent de la famille des métagéographies-régions, qui définissent des macro-identités de vastes territoires et de peuples nombreux, proches de l’idée de civilisation. Qu’en est-il des plus vastes ensembles, formulés généralement sur le mode binaire, qui nomment des « classes » du Monde ? Aujourd’hui, aucun scientifique ne défend Nord/Sud, mais tout le monde l’utilise. Le raccourci est trop commode pour dire l’inégalité dans la société mondiale. Pourtant, avons-nous vu à la fin du chapitre 2, l’histoire zonale s’est durablement déployée surtout de part et d’autre de l’Atlantique, alors qu’une différenciation subordonnée des régions tropicales ne s’est réalisée que tardivement dans les Mondes des océans Indien et Pacifique et s’y efface vite. Garder quelque temps l’expression Nord/Sud peut se justifier pour l’Amérique et surtout l’Eurafrique, mais pas tout autour de la Terre.

Par ailleurs, cette fois dans le chapitre 7, j’ai avancé l’idée que le premier degré de différenciation (certainement pas de fracture) civilisationnelle serait sans doute d’opposer, à partir de l’Ancien Monde, l’Occident et l’Asie. Le premier s’est largement diffusé outre-mer avec l’aventure européenne des XVIe-XXe siècles, s’étendant dans toute l’Amérique et l’Océanie au point de marginaliser, quels que soient les efforts mémoriels actuels, les sociétés premières. Cet ensemble occidental est marqué par les paradigmes des religions révélées, y compris dans leurs versions de « sortie de la religion ». Le second hémisphère, n’ayant pas connu une diffusion similaire, peut garder l’expression continentale « Asie » qui a largement perdu aujourd’hui, dans les usages courants implicites, sa partie ouest (l’expression « Asie occidentale » s’est effacée devant le « Moyen-Orient », voire le « Golfe »), qu’il est plus logique, dans la longue durée, de rapatrier dans l’hémisphère occidental. Ce vaste monde est façonné par tout un ensemble idéel dont le bouddhisme est la marque la plus étendue, mais auquel on peut rattacher également sa matrice hindouiste et l’ensemble des « sagesses » qui l’ont décliné.

Je n’ai, bien sûr, aucune illusion sur l’évidence de ce double découpage (Nord/Sud + Occident/Asie). On ne peut que voir immédiatement une foule d’exceptions, de réfutations à partir de sociétés qui ne rentrent pas dans ces cases grossières. Mais, puisque le début de cette conclusion est un appel à la discussion, voilà une petite contribution au débat. Proposons à la discussion civique, car il s’agit bien d’une question de citoyen du Monde, d’autres métagéographies simples pour dire l’écoumène et faisons au mieux, sans laisser le mort saisir le vif !

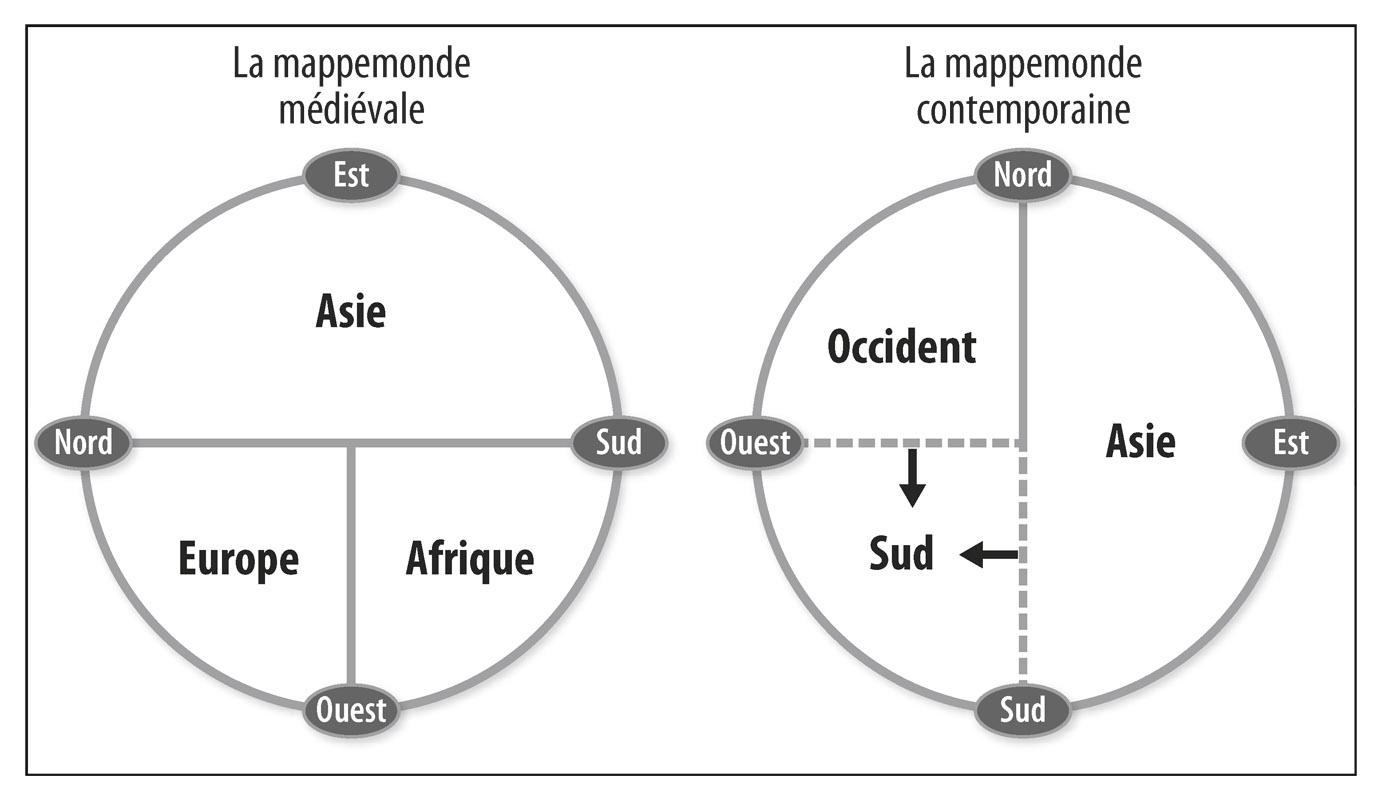

Petite métagéographie amusante, pour la chute : un Occident divisé en Nord et Sud – ce qui n’est pas le cas de l’Asie –, ne serait-ce pas retrouver le schéma de la mappemonde médiévale divisée en trois (cf. chapitre 6) avec une grande Asie et deux autres parties séparées par la Méditerranée, qu’on appelle donc « T dans O » ? Conjonction formelle qui force évidemment beaucoup le trait, mais qui rappelle aussi que l’Europe a dessiné et tissé simultanément le Monde et qu’on n’a pas fini d’en retrouver les séquelles.

Cartes T dans O, avant-hier et aujourd’hui