I

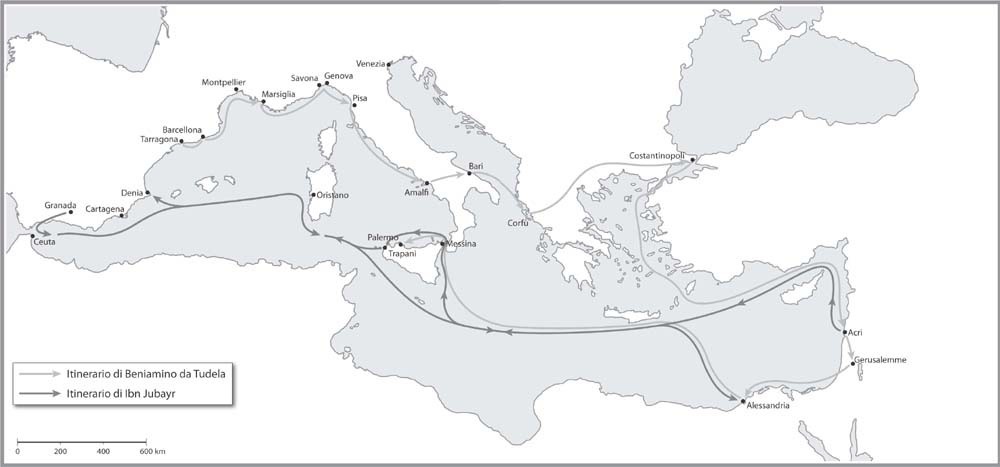

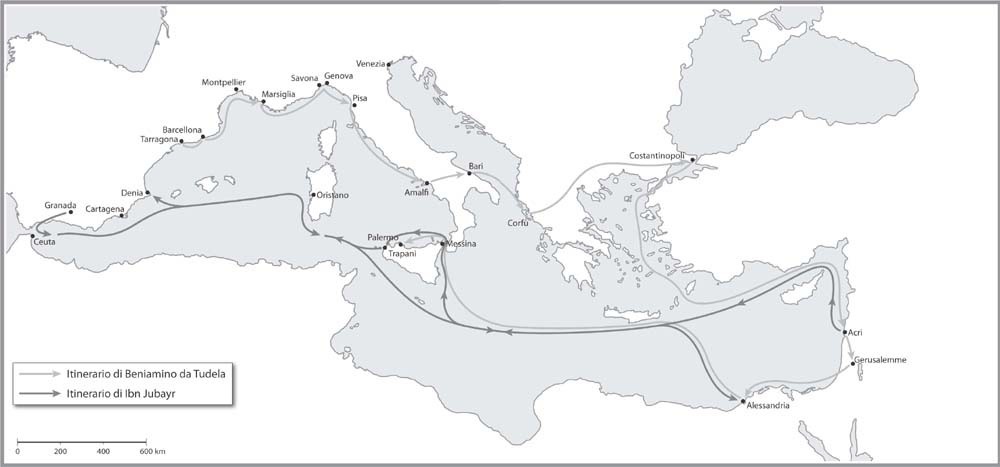

Se non abbiamo diari o giornali di bordo dei capitani del XII secolo, disponiamo però dei vividi racconti di traversate mediterranee scritti da pellegrini ebrei e musulmani che dalla Spagna si spinsero in Oriente. Beniamino da Tudela, rabbino della città della Navarra, intraprese i suoi viaggi intorno al 1160.1 Lo scopo del suo diario era quello di descrivere in lingua ebraica a un pubblico ebraico le terre del Mediterraneo e ampie zone dell’Europa e dell’Asia (anche regioni lontane, come la Cina), premurandosi inoltre di annotare il numero di ebrei incontrati in ciascuna città visitata. Il suo libro racconta veri e propri peripli del Mediterraneo, con passaggi da Costantinopoli e cabotaggi della costa siriana, benché le descrizioni dei luoghi più remoti, al di là delle acque del Mediterraneo, siano chiaramente basate su voci e notizie di seconda mano e si facciano sempre più fantasiose con il levitare dell’immaginazione dell’autore. In ogni caso, Beniamino fu di certo a Gerusalemme e ci riferisce lo stupore provato dinanzi alla presunta tomba di re Davide, sul monte Sion. Con l’intensificarsi dell’interesse dei cristiani per la Terra Santa, anche i pellegrini ebrei vi focalizzarono la propria attenzione, sotto l’influsso di quei crociati che tanto disdegnavano.2 L’itinerario di Beniamino partiva dalla Navarra, attraversava il regno d’Aragona e giungeva, seguendo il corso dell’Ebro, fino a Tarragona, dove rimase impressionato dalle massicce fortificazioni, «ciclopiche e greche».3 Da lì si guadagnava Barcellona, città «piccola e bella», piena di saggi rabbini e di mercanti giunti da ogni dove, da luoghi come la Grecia, Pisa, Genova, la Sicilia, Alessandria, la Terra Santa e l’Africa: Beniamino ci fornisce preziosi e precoci ragguagli sul fiorire dei primi contatti tra Barcellona e il mondo mediterraneo.4 Un altro luogo che attirava mercanti da tutto il mondo – persino dall’Inghilterra, osserva Beniamino – era Montpellier, dove «genti di tutte le lingue vengono a commerciare con i Genovesi ed i Pisani».5

Per approdare a Genova da Marsiglia occorsero quattro giorni di navigazione.6 Genova, scrive Beniamino, «è circondata da mura e gli abitanti non sono governati da un re, ma da magistrati che [i genovesi] nominano a loro piacimento». I suoi abitanti, aggiunge, «hanno il dominio del mare»: con ciò intendeva alludere alla pirateria non meno che al commercio, dal momento che menziona le incursioni dei genovesi in terre musulmane o cristiane (per esempio a Bisanzio), dicendosi impressionato per il bottino che ne ricavarono. Pisa era a due giorni di viaggio, eppure i genovesi erano sempre in guerra con i pisani, che, spiega Beniamino, avevano nella loro città «diecimila» torri, dalle quali si davano battaglia l’un l’altro.7 Beniamino navigò poi alla volta di Bari, che, distrutta nel 1156 da re Guglielmo I (di cui parleremo più avanti), trovò devastata.8 Da lì piegò in direzione di Corfù, che all’epoca, come ricorda, era sotto il dominio siciliano, per poi affrontare con grande energia il percorso via terra che, passando da Tebe, conduceva a Costantinopoli e riaffacciarsi al Mediterraneo solo una volta raggiunta Gallipoli. Quindi, attraversando l’Egeo di isola in isola, giunse a Cipro, dove rimase scioccato dal comportamento di certi «Ebrei eretici, chiamati «’Apiqorsin» [i.e. Epicurei], che gli Israeliti hanno scomunicato dappertutto» perché invece del venerdì notte il loro sabbath comprendeva il sabato notte.9 La loro presenza ci ricorda che il Mediterraneo orientale pullulava ancora di piccole sette. Viaggiando lungo la costa del Libano, Beniamino ne avrebbe incontrata una ben più pericolosa, quella degli Assassini ismailiti, che riuscì però a evitare raggiungendo Gibellet, una delle basi genovesi nel Levante, governata – come giustamente osserva – da un membro della nobile famiglia Embriaci. Beniamino rimase molto colpito nello scoprire che la città ospitava ancora un antico tempio, con una statua assisa su un trono e affiancata da due statuette femminili: era la prova manifesta delle antiche pratiche pagane contro cui gli israeliti avevano lottato; e si convinse che c’erano ancora pagani in circolazione: ripresa la via, attraversò il territorio dei guerrieri drusi, da lui descritti come pagani senza legge, gente che praticava l’incesto e si scambiava le mogli.10

A un certo punto dei suoi viaggi Beniamino arrivò in Egitto, dove il porto di Alessandria suscitò in lui grande impressione: c’era il faro, visibile da oltre 100 miglia, e c’erano mercanti da tutto il mondo, «da tutti i regni cristiani», inclusi Venezia, la Toscana, Amalfi, la Sicilia, la Grecia, la Germania, la Francia, l’Inghilterra, nonché dalla Spagna, dalla Provenza e molti paesi musulmani, come al-Andalus e il Maghreb.11 «I mercanti provenienti da Hoddo [i.e. indiani] portano qui tutti i tipi di spezie ed i mercanti di ’Edom [i.e. i cristiani] le comprano.» E «ogni nazione ha il suo proprio fondaco».12 Per rientrare in patria, Beniamino passò dalla Sicilia. Nel prossimo capitolo ricorderemo la sua descrizione dei fasti della corte siciliana.

II

Beniamino da Tudela era quello che oggi si direbbe un appassionato di antichità. Era affascinato dagli antichi edifici di Roma, Costantinopoli e Gerusalemme. La sua irrefrenabile tendenza a elencare tutte le comunità ebraiche che ebbe occasione di incontrare era accompagnata da una marcata sensibilità per il dettaglio e da una particolare curiosità per i vari popoli in cui si imbatteva. Come prevedibile, quando scrive della Terra Santa Beniamino si trasforma in una guida ai luoghi sacri del giudaismo e alle tombe dei rabbini di Gerusalemme, di Hebron o di Tiberiade, escludendo dal suo racconto i luoghi santi della cristianità. Con ogni probabilità, lo scopo personale del suo viaggio era visitare la Terra Santa da pellegrino, ma ciò non impedì ad altri suoi interessi di affiorare.

Molte delle cose dette valgono anche per Muhammad ibn Ahmad ibn Jubayr, che scrisse circa venticinque anni dopo.13 Nato a Valenza nel 1145, divenne segretario del governatore di Granada, che era figlio del califfo almohade ‘Abd al-Mu’min. Nonostante le sue eccellenti credenziali di almohade, il governatore non disdegnava di farsi un goccio, e una volta chiese a Ibn Jubayr di bere un po’ di vino. L’idea di disobbedire al padrone spaventava a morte Ibn Jubayr, che per la prima volta nella vita assaggiò una bevanda alcolica. Quando però il governatore si avvide di quanto il suo segretario fosse sconvolto, gli colmò sette volte il calice di monete d’oro.

Ibn Jubayr decise che il miglior uso di quel denaro fosse finanziarsi il cosiddetto hajj, il pellegrinaggio a Mecca, e nel febbraio 1183 si mise in viaggio. Rimase lontano dalla Spagna per oltre due anni.14 A Ceuta trovò una nave genovese in procinto di salpare per Alessandria. La prima tappa lo riportò sulle coste di al-Andalus, a Denia. Di qui, toccando Ibiza, Maiorca e Minorca, la nave proseguì per la Sardegna, dove approdò una quindicina di giorni dopo avere lasciato il Marocco: «Fu una traversata rapidissima».15 E fu anche un passaggio di confini politici: dal Marocco almohade alle Baleari, governate dai sunniti Almoravidi, irriducibili nemici degli Almohadi, alla Sardegna, sui cui mari regnava sovrana Pisa. Ma a far paura non era l’uomo, bensì la natura. Nonostante una tremenda tempesta scatenatasi al largo della Sardegna, la nave di Ibn Jubayr riuscì a guadagnare Oristano, sulla costa occidentale, dove alcuni passeggeri scesero a terra per rimpolpare le scorte: uno di loro, un musulmano, rimase impressionato nel vedere ottanta persone della sua stessa fede, uomini e donne, in vendita al mercato come schiavi.16 Approfittando del vento favorevole, la nave lasciò il porto. Ma fu un errore. Si scatenò infatti un’altra tempesta, così violenta che usare le rande non era possibile: una di esse fu strappata dalla furia dei venti, insieme a uno dei longheroni cui le vele erano fissate. «I capitani cristiani e i musulmani che avevano avuto esperienza di viaggi in mare e burrasche convennero di non avere mai visto nulla di simile. Le parole non riescono a dare l’idea di cosa fosse quella tempesta.»17 Malgrado le avverse condizioni atmosferiche, la nave arrivò comunque alla destinazione successiva, la Sicilia: seguiva infatti quella che spesso veniva chiamata «la rotta delle isole», una delle vie occidentali che sfruttavano al meglio i venti e le correnti.18 Se non fossero cessati, i venti invernali da nordovest sarebbero stati di aiuto; ma a inizio primavera, con i venti prevalenti che cambiavano continuamente direzione, il quadro meteorologico diventava imprevedibile.19 La nave di Ibn Jubayr costeggiò la Sicilia, offrendo la vista dell’Etna, e puntò verso Creta, dove arrivò, nottetempo, circa quattro settimane dopo la partenza da Ceuta. Dall’isola salpò per il Nordafrica e, dopo avere attraversato il mar Libico, il 29 marzo i suoi passeggeri poterono finalmente scorgere in lontananza il faro di Alessandria. L’intero viaggio aveva richiesto una trentina di giorni, durata non eccessiva rispetto a quella dei viaggi registrati nelle lettere della Genizah.20

A terra il gruppo incontrò non meno difficoltà che in alto mare. Quando giunse ad Alessandria, i funzionari doganali salirono a bordo e presero nota dei dati personali di ogni passeggero e di ciò che portava con sé. I musulmani dovettero pagare la tassa di beneficenza chiamata zakat, anche quando tutto ciò che possedevano erano le provviste per l’hajj. Un altro passeggero di riguardo, Ahmad ibn Hassan, medico di Granada, fu condotto sotto scorta negli uffici governativi per essere ascoltato in merito a quanto stava accadendo in Occidente e per rispondere a domande sulle merci a bordo della nave. Interrogare passeggeri importanti era prassi comune nei porti del Mediterraneo, e lo stesso Ibn Jubayr sarà sottoposto a un interrogatorio ancora più incalzante, quando, sulla via del ritorno in Spagna, arriverà a Palermo.21 Gli occupanti della nave subirono poi umilianti perquisizioni da parte di agenti doganali fin troppo zelanti:

L’atmosfera, alla dogana, era soffocante. Tutti gli effetti personali, grandi e piccoli, furono esaminati, per poi essere gettati malamente in un unico mucchio, mentre le mani frugavano dentro le cinture, in cerca di eventuali oggetti nascosti. I passeggeri furono poi costretti a giurare di non avere con sé nulla che non fosse stato scoperto. E nel corso di questa procedura, a causa del gran giro di mani e dell’eccessivo affollamento, molti beni sparirono.22

Se Ibn Jubayr avesse trovato il coraggio di protestare, la cosa sarebbe stata notificata al giusto e misericordioso sultano, Saladino, che avrebbe certamente posto fine a quei comportamenti.

In ogni caso, Alessandria destò grande ammirazione in Ibn Jubayr. Sia della città antica sia di quella medievale, oggi resta ben poco. Ma anche ai tempi di Ibn Jubayr l’Alessandria sepolta era più grandiosa dell’Alessandria in superficie: «Gli edifici che si trovano sotto terra non sono da meno di quelli che sorgono in superficie, e spesso sono anche più eleganti e imponenti», e sotto le case e i viali della città c’erano pozzi e corsi d’acqua. Per strada Ibn Jubayr notò grandi colonne «che si inerpicavano fino a soffocare il cielo, ma il loro significato e il motivo della loro costruzione erano del tutto ignoti»; qualcuno gli disse che erano state usate dagli antichi filosofi, ma egli si convinse che fossero i resti di qualche osservatorio astronomico: i ruderi della Biblioteca di Alessandria erano ormai fonte di fantasticherie. Enorme impressione suscitò in lui il faro, alla cui sommità c’era ora una moschea, dove si recò a pregare. Venne a sapere che c’erano in tutto 12.000 moschee – cioè un’infinità – i cui imam erano pagati dallo Stato. Come si addiceva a una grande città islamica, Alessandria era piena di madrase, ostelli e bagni pubblici, e il governo presiedeva a un sistema in base al quale i malati venivano visitati a casa da persone che poi ne riferivano ai medici, cui toccava la responsabilità delle cure. Ogni giorno venivano distribuite ai viaggiatori duemila pagnotte, e quando i fondi pubblici non erano sufficienti, Saladino attingeva alle proprie finanze personali.23 La pressione fiscale era molto modesta, anche se ebrei e cristiani erano tenuti a pagare la consueta tassa per i dhimmi. Ibn Jubayr si lascia stranamente andare a lodi sperticate del sultano ayyubide, il cui islam sunnita era piuttosto in contrasto con la fede almohade e il cui rapporto con gli Almohadi era tutt’altro che sereno.

Da Alessandria Ibn Jubayr si avviò lungo il corso del Nilo verso il mar Rosso e Mecca. Tornò in vista del Mediterraneo solo nel settembre 1184, raggiungendo la costa ad Acri, nel regno latino di Gerusalemme, da Damasco, attraverso le alture del Golan. Percorse terre abitate da islamici ma controllate dai franchi. Tibnin, scrive, «appartiene alla scrofa chiamata regina il cui figlio è il maiale che regna su Acri»: con questi termini si riferiva alla regina madre del regno di Gerusalemme.24 Con il fermo proposito di resistere alle tentazioni, Ibn Jubayr e i suoi compagni di pellegrinaggio entrarono ad Acri il 18 settembre, non senza esprimere il fervido auspicio che Allah distruggesse la città. Anche qui i viaggiatori furono mandati all’ufficio doganale, nel cui grande cortile venivano ospitate le carovane in arrivo. I funzionari, cristiani, erano seduti su panche di pietra; parlavano e scrivevano in arabo, immergendo le loro penne in calamai d’oro e d’ebano. Erano alle dipendenze di un esattore che, secondo una prassi assai consueta nel Mediterraneo medievale, per avere in appalto la dogana versava al re una considerevole somma di denaro. L’edificio visitato da Ibn Jubayr era quasi certamente il Khan al-‘Umdan, un’imponente costruzione ad arcate edificata intorno a un cortile; sorgeva nei pressi del porto, dove è tuttora visibile, sebbene la sua struttura sia stata in gran parte rimaneggiata durante la dominazione turca.25 I piani superiori disponevano di locali dove riporre le merci sottoposte al controllo, ma i doganieri erano assai zelanti e ispezionavano anche i bagagli di chi dichiarava di non avere merce al seguito. A differenza di Alessandria, «le operazioni erano condotte in modo civile e rispettoso, senza violenze e prevaricazioni».26

Se nel 1184 Acri era già un grande centro portuale, ancora più importanza acquisirà dopo la pioggia di privilegi che a partire dal 1190 si riverserà sugli italiani e su altri mercanti europei, concessi a titolo di ricompensa per l’aiuto navale prestato durante la grande emergenza apertasi con la conquista di Gerusalemme e della maggior parte del regno crociato da parte di Saladino, nel 1187. I pisani saranno così in grado di trasferire i loro affari da Jaffa, troppo a sud per sfruttare appieno i vantaggi del commercio con il Levante, alla ben più settentrionale Acri, con i suoi comodi collegamenti con Damasco e con l’interno. Non che il porto di Acri fosse eccellente. Le navi dovevano essere ancorate al suo ingresso, che (come nella maggior parte delle strutture portuali del Mediterraneo di allora) poteva essere sbarrato con una catena, e le merci giungevano a riva con un trasbordo: «Le grandi imbarcazioni non possono procedere e devono restare alla fonda fuori dal porto; solo le imbarcazioni più piccole riescono a entrare». In caso di maltempo, si rendeva necessario trarre le navi in secca. Come dimostra il caso di Barcellona, Pisa o Messina, nella scelta di un approdo commerciale i mercanti medievali non consideravano essenziale la presenza di un buon porto. Quando Ibn Jubayr scrive che Acri «per la sua grandiosità ricorda Costantinopoli», il riferimento non è alle dimensioni della città, ma all’afflusso di mercanti musulmani e cristiani, giunti in nave o in carovana. «Le vie della città» riferisce «sono congestionate da una folla di uomini, ed è difficile trovare lo spazio dove posare il piede.» Ma, come al solito, Ibn Jubayr si affretta a nascondere sotto una serie di insulti l’ammirazione per quanto vede: «È un crogiuolo di empietà e miscredenza, dove i porci e le croci abbondano» (con «porci» si riferisce sia ai cristiani, per lui impuri, sia agli animali, con la loro sporcizia). «C’è puzza e sudiciume, ci sono rifiuti ed escrementi dappertutto.»27 Naturalmente, deplora la conversione delle moschee in chiese compiuta dai crociati, ma non manca di annotare che all’interno dell’ex Moschea del Venerdì c’era un angolo riservato ai musulmani. I rapporti tra coloni franchi e popolazione locale erano infatti meno tesi di quanto l’almohade Ibn Jubayr e i crociati appena arrivati in città avrebbero desiderato. Questi nuovi crociati restavano perplessi di fronte alla facilità di relazione che riscontravano. Usama ibn Munqidh (1095-1188), anziano sceicco di Shayzar, nella Siria settentrionale, ha lasciato un libro di memorie dei suoi tempi dal quale emergono rapporti amichevoli capaci di superare la divisione tra mondo cristiano e mondo musulmano. Ibn Munqidh fece amicizia con un cavaliere franco di cui scrive: «Egli familiarizzò con me ed entrammo in confidenza, tanto che mi chiamava “fratello mio”».28 I franchi del regno di Gerusalemme non attinsero granché dalla cultura islamica, rispetto agli ampi scambi culturali che stavano avvenendo in Spagna e in Sicilia, ma sul terreno pratico trovarono il modo di conviverci. Ibn Jubayr si trovò molto a disagio di fronte alla presenza musulmana in questo regno cristiano: «Agli occhi di Allah un musulmano che vive in un paese di infedeli, quando ci sono per lui tanti paesi musulmani, non ha giustificazioni, tranne quando è solo di passaggio».29

Ciononostante, per gli spostamenti marittimi le imbarcazioni cristiane erano considerate più sicure e affidabili, e per il suo ritorno a ovest Ibn Jubayr scelse una nave capitanata da un marinaio genovese «abile nella sua arte e dotato di ottime capacità di comando». L’idea era quella di approfittare del vento che in ottobre soffiava per circa due settimane da est, dal momento che per il resto dell’anno, fuorché da metà aprile a fine maggio, i venti spiravano principalmente da ovest. Il 6 ottobre 1184 Ibn Jubayr e altri musulmani si imbarcarono con duemila pellegrini cristiani giunti da Gerusalemme, anche se la cifra da lui stimata sembra troppo alta per una singola nave. Pur condividendo la stessa imbarcazione, cristiani e islamici si tennero separati: «I musulmani si sistemarono lontano dai franchi», e Ibn Jubayr esprimeva la speranza che Allah li liberasse quanto prima dalla loro compagnia. Mentre la nave era in attesa di un vento favorevole, lui e gli altri musulmani, dopo avere stipato a bordo i propri bagagli, decisero di trascorrere le notti a terra, dove si poteva dormire in modo più confortevole. La scelta rischiò di risolversi in un disastro: il 18 ottobre le condizioni meteorologiche non sembravano troppo propizie per la partenza, ma mentre Ibn Jubayr era ancora a letto, la nave salpò. Nel disperato tentativo di raggiungerla, lui e i suoi compagni noleggiarono una grossa barca a quattro remi e si diedero all’inseguimento: dopotutto, a bordo c’erano i loro averi e avevano già pagato il viaggio. Fu una caccia perigliosa, in un mare agitato, ma sul far della sera riuscirono a raggiungere la nave genovese. Con il vento a favore, per cinque giorni avanzarono speditamente, finché non iniziò a spirare un vento da ponente. Per cercare di limitare i danni, il capitano proseguì per virate, ma il 27 ottobre un’impetuosa raffica investì la nave, schiantando un albero e le sue vele e costringendo i marinai a fabbricarne uno nuovo.30 Tornata la calma, il mare assunse l’aspetto di «un palazzo lastricato di cristallo», racconta Ibn Jubayr con parole tratte dal Corano.31 Nella notte del 1° novembre i cristiani celebrarono la festa di Ognissanti: tutti, giovani e vecchi, donne e uomini, portarono una candela accesa, ascoltando preghiere e sermoni, «e tutta la nave, da cima a fondo, fu illuminata dal loro chiarore».32 Ancora una volta Ibn Jubayr è visibilmente impressionato, anche se, come al solito, non vuole ammetterlo.

Il diario di Ibn Jubayr offre un impareggiabile scorcio sulla vita a bordo di una nave nel XII secolo. Riferisce, per esempio, di come gli islamici e i cristiani morti in navigazione venissero congedati con l’antico sistema della «sepoltura in mare». Secondo il diritto marittimo genovese, i beni di chi moriva a bordo di una nave venivano acquisiti dal capitano: «E per i veri eredi del defunto non c’è modo di reclamare alcunché, cosa che ci ha lasciato molto stupiti».33 Poiché la nave su cui viaggiava Ibn Jubayr non prevedeva fermate intermedie per imbarcare rifornimenti, con il passare dei giorni molti dei pellegrini, sia cristiani sia islamici, si trovarono a corto di viveri. Ibn Jubayr sottolinea, però, che a bordo era possibile acquistare cibo fresco in abbondanza e che «su questa nave si stava come in una città provvista di ogni prodotto essenziale». C’erano pane, acqua, frutta (compresi cocomeri, fichi, mele cotogne e melograni), noci, ceci, fagioli, formaggio, pesce, e molto altro ancora. Evidentemente gli espertissimi marinai genovesi sapevano che tutte le scorte supplementari che imbarcavano avrebbero avuto a disposizione un mercato vincolato. Spinti dal vento in un’isola sotto il controllo bizantino, i passeggeri ricevettero pane e carne dai suoi abitanti. Altre tempeste investirono la nave mentre si lasciava alle spalle Creta, e i passeggeri cominciarono a temere di dover passare l’inverno su una delle isole greche o in qualche luogo della costa africana, ammesso che fossero sopravvissuti. Ma vennero semplicemente risospinti verso Creta. Ibn Jubayr cita con commozione alcuni versi di un poeta arabo, che iniziano con queste parole: «Il mare è amaro, intrattabile».34 E dopo avere osservato che in autunno c’era un periodo in cui era possibile passare da est a ovest in condizioni di sicurezza, riflette:

Ogni tipo di viaggio ha la sua stagione, e il viaggio per mare andrebbe fatto al momento propizio, nel periodo considerato adatto. Non bisognerebbe avere l’imprudenza di affrontarlo nei mesi invernali, come abbiamo fatto noi. Ma l’intera questione è da cima a fondo nelle mani di Allah.35

Il suo pessimismo era ingiustificato. Di lì a poco fecero la loro comparsa altre cinque navi, partite da Alessandria. La piccola flotta riprese il largo ed entrò nel porto di una delle isole Ionie e imbarcò carne, olio e pane bruciacchiato, fatto con farina di frumento e d’orzo, che «nonostante i prezzi elevati la gente si precipitò a comprare (del resto non c’era niente a buon mercato), ringraziando il Cielo per quanto aveva concesso».36

Quando le navi lasciarono il porto, novembre volgeva al termine e viaggiare era diventato ancora più problematico, per il sopraggiungere dell’inverno. Al largo dell’Italia meridionale, «grandi onde si abbattevano incessanti su di noi, e i loro urti ci facevano sobbalzare il cuore». La flottiglia riuscì però ad approdare in Calabria, dove molti dei cristiani a bordo decisero di averne abbastanza: alle tempeste, infatti, si era aggiunta la fame. Ibn Jubayr e i suoi amici tiravano avanti con circa mezzo chilo di biscotti rammolliti al giorno. Chi sbarcò cedette in cambio di denaro tutte le vivande in suo possesso a coloro che erano rimasti a bordo, e i musulmani arrivarono a pagare per un semplice biscotto un dirham d’argento.37 Se ciò poté dare loro un po’ di respiro, quando giunsero in vista della Sicilia ogni sollievo svanì. Lo stretto di Messina, là dove il mare era costretto tra l’isola e il continente, pareva in ebollizione. La forza dei venti spinse la nave verso la riva messinese, e una delle vele rimase bloccata, sicché non fu possibile ammainarla. Con il vento in poppa, l’imbarcazione fu spinta a tutta velocità verso l’acqua bassa, finché non si arenò sul fondale. Uno dei timoni si era rotto e le ancore erano inutili. Tutta la gente a bordo, musulmani e cristiani, si rimise alla volontà dell’Altissimo. Alcuni passeggeri di alto rango furono trasferiti su una scialuppa, che finì però fracassata mentre cercava di tornare a riva. In aiuto dei viaggiatori bloccati vennero alcune piccole imbarcazioni, peraltro non animate da intenti troppo nobili: in cambio del privilegio di essere tratti in salvo, infatti, i proprietari chiedevano cifre esose. La notizia del naufragio giunse all’orecchio del re di Sicilia, che, da poco a Messina per soprintendere alla costruzione della sua flotta da guerra, andò a verificare di persona la situazione. Contrariato dal comportamento dei soccorritori, ordinò che fossero distribuiti loro 100 tarì (piccole monete d’oro) purché portassero a terra alcuni musulmani troppo poveri per soddisfare le loro richieste. Ibn Jubayr esprime la sua ammirazione per la prescienza divina, che aveva portato il re a Messina, «una grazia salvifica per noi».38 Effettivamente re Guglielmo aveva salvato la vita di chi era rimasto a bordo, perché il giorno seguente la nave, sospinta a terra, si sfracellò.

Malgrado la terribile esperienza, Ibn Jubayr fu colpito dall’accessibilità del porto di Messina, dove le navi potevano avvicinarsi alla riva senza bisogno di imbarcazioni per lo sbarco di passeggeri e merci: era sufficiente una rampa. Le navi stavano «allineate lungo la banchina come cavalli alla sbarra o nella stalla».39 Per tornare in Andalusia, Ibn Jubayr dovette attraversare tutta la Sicilia fino a Trapani, dove cercò una nave genovese diretta in Spagna. In tempi normali trovarla non sarebbe stato un problema, ma ora il re aveva imposto un embargo su tutte le partenze: «Pare che stia allestendo una flotta e che fino a quando non sarà salpata le altre navi non possano mettersi in viaggio. Che Allah vanifichi i suoi disegni, che i suoi sforzi non trovino coronamento!». Ibn Jubayr si rese poi conto che la destinazione della nuova flotta era l’impero bizantino, perché tutti in Sicilia parlavano del giovane che re Guglielmo teneva a corte con il proposito di insediarlo sul trono di Bisanzio, in una riedizione dell’impresa tentata un secolo prima da Roberto il Guiscardo.40 L’embargo era una seccatura, ma si poteva sempre cercare di ammorbidire i funzionari del re ricorrendo a vecchi sistemi. Ibn Jubayr si procurò un posto in una nave che, insieme ad altre due, era diretta a ovest, e i suoi titolari genovesi riuscirono a corrompere il funzionario reale, che chiuse un occhio e li lasciò partire. Salparono il 14 marzo 1185 e, transitando dalle Egadi, fecero scalo nel porticciolo di Favignana. Qui si imbatterono nella nave di Marco il Genovese, sulla quale viaggiavano pellegrini nordafricani provenienti da Alessandria, persone che Ibn Jubayr aveva conosciuto mesi prima a Mecca. Gli amici si riunirono per festeggiare insieme. Le navi che lasciarono il porto dirette in Spagna adesso erano quattro. Il vento, però, sembrava voler giocare brutti scherzi: li indirizzò verso la Sardegna, poi verso sud, poi di nuovo verso la Sardegna, passata la quale la nave poté finalmente raggiungere Ibiza, Denia e Cartagena. A Cartagena, Ibn Jubayr poté rimettere piede in terra di Spagna e dirigersi verso la sua casa, a Granada, dove arrivò il 25 aprile 1185. Chiuse il suo racconto con le sconsolate parole di un poeta arabo: «Gettò il bastone e non si mosse più, come il viandante al termine del viaggio».41

Ibn Jubayr fu alquanto sfortunato con le condizioni meteorologiche, e naufragi come quello toccatogli a Messina non erano certo all’ordine del giorno. Inoltre, enfatizza sicuramente i pericoli affrontati, così come il numero e le traversie dei compagni di bordo. Ma per molti aspetti la sua esperienza di viaggio doveva essere piuttosto tipica ai tempi, soprattutto l’utilizzo congiunto di navi genovesi da parte di pellegrini musulmani e cristiani. Dei capitani genovesi scrive che «governavano» le loro navi, ma in genere imbarcazioni così grandi non erano proprietà del capitano, bensì di investitori genovesi che ne acquistavano alcune quote, spesso meno della sessantaquattresima parte, sicché la proprietà dei mercantili era condivisa tra molti soggetti. Per diversificare il rischio, un investitore avveduto poteva acquistare porzioni di più navi. Il termine usato per indicare tali quote, che potevano essere vendute, comprate ed ereditate come moderne azioni di borsa, era loca, «luoghi».42 Il prezzo era variabile, dal momento che ogni nave era diversa, così come il numero di quote in cui era suddivisa. I loca potevano essere acquistati a circa 30 lire genovesi, più o meno la somma che un cittadino del ceto medio poteva ricevere in eredità e investire a scopo di lucro. Molti degli «azionisti», tra cui non mancava un piccolo numero di donne, erano anche direttamente coinvolti nel governo della città, come i membri delle famiglie più eminenti, quali i Della Volta e gli Embriaci. Il possesso dei loca generava profitto grazie alle tariffe pagate dai passeggeri o dai mercanti che prendevano spazi in affitto per stoccarvi la merce. Il valore totale di queste quote poteva spingersi fino a 2480 lire, somma registrata nel 1192, o fermarsi a 90 lire, nel caso di imbarcazioni prossime alla demolizione o bisognose di drastiche riparazioni.43

C’erano due grandi categorie di navi. La prima era costituita dalle galee, imbarcazioni leggere usate in guerra o per inviare ambasciatori alle corti straniere, ma, come in epoca antica, poco adatte ad affrontare il mare mosso e in genere costrette a navigare sottocosta, usando i remi come fonte di propulsione ausiliaria in caso di venti troppo deboli o di manovre da effettuare in porto. Le galee avevano un solo albero, provvisto di una vela latina, e a prua un becco, o sperone, in luogo del rostro. Il numero dei rematori, cittadini liberi, oscillava tra i 20 e gli 80. Anziché manovrare congiuntamente un unico grande remo, come entrò in uso a partire dal XVI secolo, i rematori sedevano a due a due sulla panca azionando ciascuno un remo di diversa lunghezza, secondo un sistema che a Venezia fu battezzato «remata alla sensile*».44 Il punto di forza della galea era la velocità, in virtù della quale riusciva facilmente a superare le navi a scafo tondo. Molte galee erano private, ma in tempo di guerra venivano requisite dalle autorità, presumibilmente in cambio di elevati indennizzi.45 Nei documenti genovesi si parla di tondeggianti navi a vela, indicate semplicemente con la parola latina navis (nave), con frequenza assai maggiore che di galee; ben poco, poi, si dice delle imbarcazioni minori, quelle che rispondevano a nomi come barca*: venivano usate per trasportare modesti carichi su brevi tragitti costieri o sulle rotte di Corsica e Sardegna, e non erano mai oggetto di grandi investimenti.46 Le grandi naves potevano raggiungere i 24 metri di lunghezza e i 7,5 metri di larghezza. Dall’inizio del XIII secolo se ne costruirono a due o tre alberi, con vela latina, anche se Ibn Jubayr spiega che, quando i venti lo richiedevano, poteva diventare quadrata. Dopo il 1200 questo tipo di navi cominciò a svilupparsi in altezza, articolandosi in due o tre ponti, anche se il ponte inferiore era molto angusto e l’obiettivo era più quello di aumentare lo spazio di carico che quello di migliorare il comfort dei passeggeri.47 L’impiego del timone verticale di poppa non era ancora diffuso nel Mediterraneo, dove continuava a essere usato il tradizionale timone a remo dei greci e degli etruschi. Non sappiamo quale fosse la durata di vita di queste navi. Le robuste galee granarie romane si conservavano a lungo, ma le imbarcazioni medievali avevano una struttura più leggera e richiedevano notevoli operazioni di ricarenatura e riparazione.

La maggioranza delle navi giungeva felicemente a destinazione. Investirvi era quindi una buona idea, purché si avesse cura di puntare su più imbarcazioni. Le città che avevano in mare un numero di navi limitato, come Amalfi e Savona, erano perciò svantaggiate: i loro commercianti, infatti, non avevano la possibilità di distribuire l’investimento in modo adeguato. Per questo alcuni di essi, come Solimano di Salerno, si trasferirono a Genova, Pisa e Venezia, sapendo che in quei luoghi avrebbero trovato migliori opportunità. Ciò ebbe un effetto moltiplicatore: le tre città conobbero un’espansione commerciale straordinaria e le potenziali rivali non furono più in grado di competere. A coronare il trionfo di Pisa e Genova nei settori del Mediterraneo di rispettiva pertinenza, sul finire del XII secolo le due città si adoperarono affinché le imbarcazioni in partenza dai porti provenzali alla volta del Levante trasportassero esclusivamente pellegrini e altri passeggeri, rinunciando ai carichi mercantili.48

A bordo delle navi la merce veniva saldamente imballata e i passeggeri dormivano a cielo aperto, usando come cuscino e materasso le proprie cose. Con il XIII secolo fu offerta la possibilità di stoccare le merci sottocoperta, e si cominciarono a realizzare cabine alle due estremità delle navi, in modo che chi fosse disposto a pagare un po’ di più potesse godersi un confortevole viaggio nella «prima classe» del Medioevo.49 Ciò che spingeva molta gente ad affrontare i duri disagi di un viaggio marittimo era la fede: la fede del pellegrino, per cui affrontare le avversità del mare era una prova di devozione che acquistava l’approvazione divina; e la fiducia del mercante, che con rischio abilmente calcolato realizzava guadagni inoltrandosi nelle talvolta perigliose terre del Mediterraneo meridionale e orientale. E anche i mercanti agivano nella ferma convinzione che qualsiasi profitto fosse un dono della misericordia divina: era proficuum quod Deus dederit, «il guadagno che Iddio vorrà dare».

* In italiano nel testo.