I

Jean de la Valette era un cavaliere di San Giovanni, che all’epoca in cui la base dell’ordine si trovava a Rodi era andato a caccia di schiavi. Molti anni dopo l’evacuazione dell’isola, alla cui capitolazione aveva assistito, era stato nominato governatore di Tripoli, affidata ai cavalieri unitamente a Malta. Più tardi, nel 1541, la sua galea, la San Giovanni, aveva avuto una scaramuccia con i pirati turchi, che lo avevano catturato e messo ai lavori forzati su una loro galea, nonostante fosse ormai un uomo attempato (per l’epoca), con i suoi quarantasette anni. Sopportò questa umiliante condizione per un anno, finché turchi e Cavalieri di Malta non si accordarono per uno scambio di prigionieri. Tornato a Malta scalò la gerarchia dell’ordine, diventando famoso, oltre che per gli occasionali accessi d’ira, anche per il coraggio e la capacità di imporsi. Mentre Jean stava per approdare alla guida degli Ospitalieri, la potenza turca incombeva ormai su Malta, nonché sulla Sicilia. Nel 1546 Dorghut (o Dragut), uno dei più abili comandanti della marina turca, occupò Mahdia, sulla costa tunisina, anche se nel 1550 gli spagnoli riuscirono a riprenderla. Nei pressi di Gerba, Dorghut si scontrò con la flotta di Andrea Doria, riuscendo a sottrarsi alla cattura proprio quando l’ammiraglio genovese sembrava averlo intrappolato; dopodiché puntò su Malta e Gozo, portando la devastazione nell’isola dei cavalieri, per poi attaccare vittoriosamente Tripoli, strappata ai cristiani dopo oltre quarant’anni di occupazione.1 Gli spagnoli cercarono di ripristinare gli equilibri a loro favore e nel 1560 inviarono contro Gerba una flotta di circa cento navi (metà delle quali galee), nella speranza di conquistare la città. Andrea Doria era ormai anziano e il comando della spedizione fu affidato, nepotisticamente, a un suo discendente ed erede, Gian Andrea Doria, che non riuscì però a ottenere dai suoi capitani la rigida disciplina necessaria per tenere le posizioni di fronte al contrattacco della flotta turca, guidato da un giovane e capace ammiraglio di origine cristiana, Pialì. È stato scritto che con l’ordine di issare le vele e avventarsi sulla flotta spagnola Pialì prese «una delle più ardite decisioni lampo della storia navale».2 Alla distruzione che seguì riuscirono a sopravvivere ben poche delle galee spagnole inviate a Gerba.3 Per riaversi dalla sconfitta, la flotta siciliana e quella pontificia impiegarono anni. Non meno grave della perdita delle navi fu quella di vite umane tra gli ufficiali spagnoli e italiani e tra i migliori marinai e artigiani (bottai, nostromi, fanti di mare), per un totale di circa 600 fra gli uomini più validi a disposizione della Spagna.4 La vittoria rinfocolò la spavalderia dei turchi, che si convinsero, non senza ragione, di essere prossimi a compiere un salto di qualità.

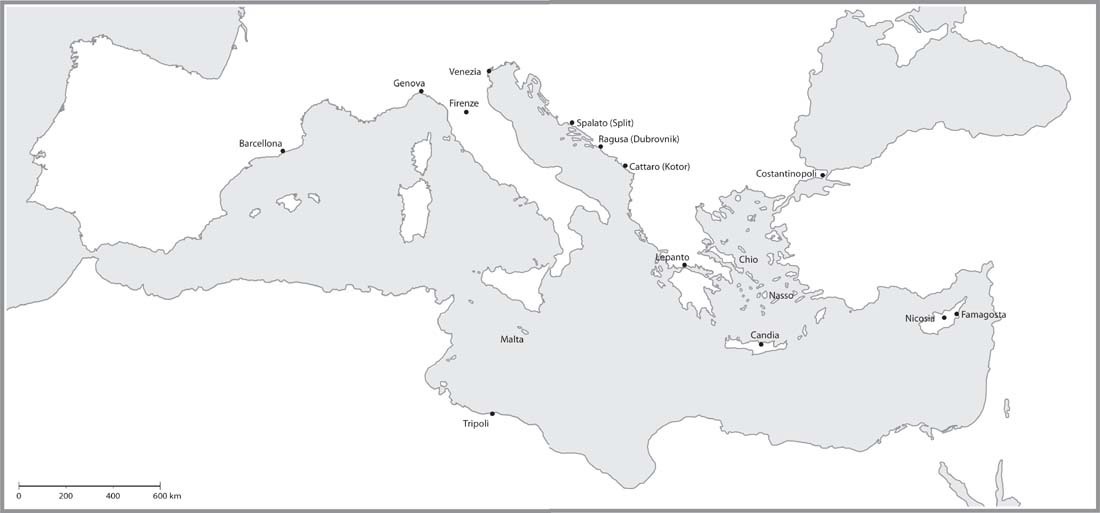

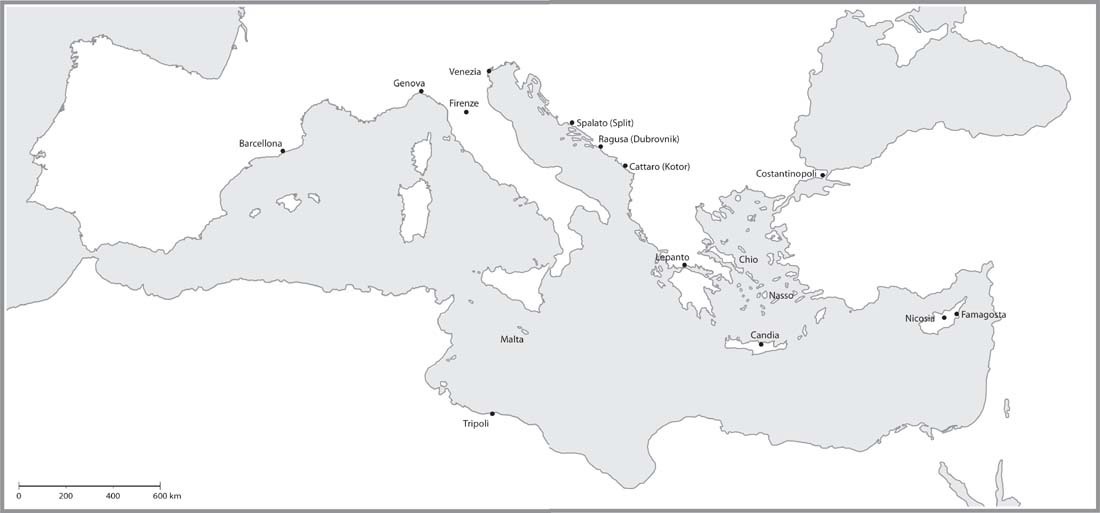

Era in gioco la signoria sull’intero Mediterraneo. Chiunque aspirasse a dominare il passaggio dal settore orientale a quello occidentale doveva avere il controllo del canale di Sicilia. Ora che Tripoli era perduta e che il controllo della Tunisia era in forse, per i cristiani conservare il possesso di Malta divenne una priorità di assoluta evidenza. Negli scritti degli autori turchi si coglie l’impazienza di mettere le mani su quella che chiamavano «la maledetta rocca» e che esortavano il sultano a conquistare quanto prima, per togliere qualsiasi impedimento alle comunicazioni tra il Maghreb e l’Egeo.5 L’urgenza di espugnare Malta si fece ancora più pressante quando la flotta ospitaliera si abbandonò ad atti di pirateria. Tra i comandanti in campo maltese il più celebre era Romegas, che ai primi di giugno 1564 guidò al largo della costa greca occidentale l’assalto a un galeone turco diretto a Venezia, il Sultana, impadronendosi del carico, per un valore di 80.000 ducati. Poco dopo catturò i governatori del Cairo e di Alessandria, oltre a un’anziana e molto amata balia dell’harem imperiale, che si diceva avesse 107 anni.

Solimano dichiarò i suoi propositi senza reticenze:

È mia intenzione conquistare l’isola di Malta e ho incaricato di condurre questa impresa Mustafà Pascià. L’isola di Malta è un covo di infedeli. Nella parte orientale del mar Bianco più volte i maltesi hanno sbarrato la via ai pellegrini e ai mercanti musulmani diretti in Egitto. Ho ordinato a Pialì Pascià di prendere parte all’operazione con la marina imperiale.6

Così, un’immane flotta turca salpò da Costantinopoli il 30 marzo 1565, nella convinzione che presto le porte del Mediterraneo occidentale sarebbero state disserrate. Il 18 maggio comparvero al largo di Malta 170 navi da guerra e 200 da trasporto, con a bordo 30.000 uomini.7 Aveva tutto l’aspetto di un’armata invincibile: l’orizzonte era bianco di vele.8 Altre navi erano in arrivo da Tripoli, al comando dell’anziano Dragut. Insomma, Malta sembrava inesorabilmente condannata a finire stritolata nella morsa ottomana.

Se ciò non accadde fu in parte per una serie di pessime decisioni prese dai comandanti turchi e in parte per l’attaccamento dei maltesi ai loro nuovi signori, gli Ospitalieri. La nobiltà maltese si barricò nei suoi palazzi di pietra a Medina, l’antica capitale al centro dell’isola; ma i maltesi di condizione più modesta abbracciarono con entusiasmo la causa della cristianità, prestandosi a effettuare missioni di ricognizione e ad attraversare a nuoto acque pericolose per consegnare messaggi alle guarnigioni assediate. Lo scontro si concentrò nel Porto Grande e nelle sue insenature. La capitale moderna, La Valletta, fu costruita solo dopo l’assedio, e dove oggi sorge la città c’era un promontorio roccioso, il monte Sceberra, sulla punta del quale si trovava il forte Sant’Elmo, protetto da un sistema di mura piuttosto basso. La base dei cavalieri era davanti a Sant’Elmo, a Vittoriosa, il vecchio porto di Malta (oggi chiamato Birgu), dove avevano riprodotto lo stile di vita che tenevano a Rodi, costruendo un quartier generale per ogni divisione, o langue, in cui l’ordine di San Giovanni era ripartito (la langue inglese, oggi presieduta da una regina protestante, era rappresentata da un solo cavaliere). Oltre la punta di Vittoriosa si ergeva l’imponente castello di Sant’Angelo, posto a guardia del porto, e di fronte a esso si estendeva l’area suburbana, Senglea, dalla quale lo separava una stretta insenatura. Queste zone erano quasi tutte ben fortificate, e non a caso i turchi puntarono su di esse. Un soldato italiano impegnato nella difesa di Malta, Francesco Balbi di Correggio, ci ha lasciato un memoriale dell’assedio, descrivendo in modo verosimilmente accurato le discussioni tra i due comandanti turchi, Mustafà Pascià, responsabile delle forze di terra, e l’assai più giovane Pialì, cui erano affidate le forze navali. Balbi è convinto che se, come avrebbe voluto Mustafà, i turchi avessero espugnato Medina, «saremmo certamente stati sconfitti, perché tutti i nostri rifornimenti passavano per Medina. Ma Dio Onnipotente non permise che le cose andassero così; volle invece che per la reciproca gelosia i due pascià si trovassero in violento disaccordo, come ci rivelarono alcuni disertori».9 I turchi decisero invece di conquistare Sant’Elmo, ritenendo che in tal modo sarebbe stato possibile togliere ai cavalieri il controllo del Porto Grande e aprirsi l’accesso alla bocca di Marsamuscetto (il canale tra le odierne Valletta e Sliema), dove contavano di ricoverare il grosso della flotta. Sicuri dei propri mezzi, erano certi di espugnare il forte al massimo in una dozzina di giorni.

Avevano però sottovalutato la determinazione dell’avversario e furono presi alla sprovvista dal desolato approdo in cui erano giunti: un’isola rocciosa e priva di alberi, che ben difficilmente avrebbe potuto alimentare un’armata di quelle dimensioni. Forte Sant’Elmo era difeso da 800 soldati, ben riforniti di carne (anche bestiame vivo), pan biscotto, vino e formaggio.10 Si combatté senza tregua. Ai tentativi turchi di assaltare la cittadella i cavalieri risposero scagliando tra le schiere nemiche micidiali pignatte incendiarie. I turchi cominciarono a rendersi conto che Malta era assai meno vulnerabile di quanto avevano immaginato. Se Sant’Elmo riuscì, incredibilmente, a resistere fino al 23 giugno, fu anche per la dedizione dei cavalieri alla causa della cristianità che si erano impegnati a difendere, per la loro determinazione a combattere fino alla morte, tra impressionanti scene di massacro: Balbi racconta che l’acqua del Porto Grande era rossa di sangue. Nel corso dell’assedio furono uccisi 89 cavalieri, ma era solo l’élite di una forza molto più nutrita: con loro persero la vita 1500 soldati francesi, italiani e spagnoli. In campo ottomano le perdite furono ancora più ingenti: circa quattro soldati turchi per ogni soldato europeo.11 Jean de la Valette, ormai Gran Maestro, teneva alto il morale dei difensori, impegnandosi in prima persona su ogni fronte senza concedersi un momento di riposo. Navi cristiane cariche di aiuti cercarono di raggiungere l’isola dalla Sicilia, con scarso successo, anche se, all’inizio di luglio, 700 uomini di rincalzo riuscirono a guadagnare Vittoriosa. Per cacciare i turchi erano necessari ben altri rinforzi. Ma le corti europee arrivarono a comprendere le conseguenze di una eventuale vittoria ottomana molto lentamente. Benché Jean de la Valette non si stancasse di inviare in Sicilia richieste di aiuto, il re di Spagna temeva di perdere la flotta, com’era già accaduto a Gerba. A tratti Filippo sembrava valutare il conflitto con gli occhi di un contabile, pur essendo pienamente convinto che fosse suo dovere ricacciare i turchi nel Mediterraneo orientale. Alla fine il monarca convenne con la proposta avanzata da don García de Toledo, viceré di Sicilia, di inviare immediatamente a Malta un robusto contingente navale, ma l’inefficienza delle comunicazioni tra Madrid e Palermo e la scarsità di galee disponibili in terra siciliana (per arrivare a 100 don García, che a fine giugno ne aveva solo 25, ebbe bisogno di due mesi) non fecero che dilatare ulteriormente i tempi.12

La presa di Sant’Elmo mise i turchi in condizione di sferrare il tanto atteso attacco alle roccheforti di Senglea e Vittoriosa sfruttando il cannone che Mustafà Pascià aveva fatto collocare su un’altura dietro le due città. Seguirono settimane di intensi bombardamenti e atroci carneficine. I difensori ebbero fortuna o forse, come pensavano loro, Dio decise di salvare loro e l’isola. In un momento particolarmente disperato, ai primi d’agosto, un reparto maltese compì una sortita nel campo turco vicino a Senglea. Le vittime nemiche erano uomini già troppo malati per combattere, ma lo scompiglio seminato da quell’incursione fu amplificato dalla supposizione che fossero arrivati i tanto attesi rinforzi dalla Sicilia. Il reparto era infatti uscito da Medina e vi aveva fatto ritorno. E quando i turchi mandarono un loro reparto contro la città, rimasero impressionati dall’abilità con cui l’antica capitale veniva difesa. A quanto riferisce Balbi, questo e altri episodi furono fonte di ulteriori diatribe fra Pialì e Mustafà Pascià. Pialì andava ripetendo che era in arrivo un grande contingente navale cristiano. «Se così fosse stato, era suo dovere mettere in salvo la sua flotta. “Il sultano”, affermò, “tiene più alla flotta che a un esercito come questo”, e così detto si congedò.»13 Gli scontri, feroci, proseguirono per un altro mese. I turchi arrivarono a far saltare in aria Vittoriosa, riducendo la città a un cumulo di macerie. E a Mustafà toccò ricevere un’imbarazzante lettera di Solimano, che chiedeva informazioni sull’assedio: era ormai tempo, esortava il sultano, di concludere vittoriosamente le operazioni.

Per un istante parve che la buona sorte volesse arridere ai turchi: le tempeste di fine estate costrinsero infatti le navi salpate dalla Sicilia con i rinforzi a descrivere un grande arco, da Siracusa a Pantelleria e poi a Trapani. Ma infine la flotta riuscì a guadagnare Gozo, per raggiungere Malta il 6 settembre 1565. La notizia del suo arrivo innescò nuovi contrasti fra Mustafà Pascià e Pialì:

Dopo un lungo e aspro alterco, Mustafà dichiarò che, essendo senz’altro approdato un forte contingente di rinforzi, la cosa migliore da fare era andarsene immediatamente. Ma Pialì ribatté: «Che giustificazione darai al sultano, Mustafà? Se parti senza nemmeno avere visto il nemico, non ti farà tagliare la testa? Se non le vedi, non potrai nemmeno raccontargli da quali forze sei fuggito».14

Mustafà decise quindi di rimanere a combattere. Le sue truppe, però, non si mostrarono altrettanto determinate e, dopo essere state sbaragliate nei pressi di Medina da 10.000 uomini del contingente di rinforzo cristiano, fuggirono a bordo delle navi di Pialì. Il 12 settembre tutti i turchi superstiti avevano lasciato l’isola. Molte migliaia di loro commilitoni erano rimasti sul monte Sceberra, sepolti in tombe improvvisate. Secondo Balbi, durante l’assedio persero la vita 35.000 soldati turchi, ma la cifra supera la consistenza iniziale delle truppe d’invasione.15

L’impatto dell’assedio di Malta sul morale del mondo occidentale non va sottovalutato. In capo a una settimana la notizia della sconfitta turca giunse alla corte pontificia. Durante un’udienza il papa annunciò il trionfo di Dio e dei cavalieri, senza fare menzione di re Filippo.16 La vittoria di Malta interruppe una serie di sconfitte inferte ai cristiani da Solimano e dai corsari barbareschi: la perdita di Rodi, la battaglia di Prevesa, l’umiliazione di Gerba. Gli spagnoli si sentirono rinvigoriti e misero mano all’allestimento di una nuova flotta, in Catalogna, in Sicilia e nell’Italia meridionale; pur essendo convinti che i turchi sarebbero ricomparsi in forze, ora avevano l’energia e la fiducia per opporsi al contrattacco nemico, anziché eluderlo. Dal canto loro, gli Ottomani parvero considerare la disfatta più come uno spiacevole rovescio che come la fine del periodo di ascesa dell’impero turco nel Mediterraneo: il sultano poteva ancora contare su una cospicua riserva di uomini. Di fatto non aveva perso la flotta, così come né Pialì né Mustafà Pascià persero la testa, anche se Mustafà fu esonerato dal comando. Ma contro ogni aspettativa gli Ospitalieri erano riusciti a evitare lo sfondamento ottomano nel Mediterraneo occidentale. Certo, in quel settore del grande mare i turchi avevano da tempo buoni alleati negli emiri barbareschi che riconoscevano la sovranità ottomana, e altri contavano di procurarsene direttamente in territorio spagnolo, tra i moriscos, i convertiti di origine islamica, molti dei quali erano rimasti in realtà musulmani, profondamente ostili ai tentativi di sopprimere le «pratiche moresche» sia in ambito religioso sia nella vita quotidiana. I moriscos si ribellarono apertamente sul finire del 1568 e furono sconfitti solo dopo due anni di spargimenti di sangue, durante i quali ricevettero aiuti dagli Stati barbareschi, impresa tutt’altro che difficile visto che «nella Spagna dell’epoca non c’erano galee, essendo tutte le forze del re impegnate su scacchieri lontani».17 Se gli Ottomani fossero riusciti a penetrare, la monarchia spagnola sarebbe stata probabilmente costretta a mettersi sulla difensiva in quello che, nonostante la presenza dei pirati islamici, considerava il suo spazio marittimo. Invece la Sublime Porta rivolse la sua attenzione al Mediterraneo orientale, alla luce del fatto che tre delle isole più importanti – Chio, Cipro e Creta – erano ancora in mani genovesi e veneziane.

II

I Cavalieri Ospitalieri erano molto distanti dalla gente che governavano. Erano nobili francesi, spagnoli e italiani, e ufficialmente non potevano avere figli. È stato fatto notare che il cavaliere di rango più basso era guardato con maggiore considerazione del più nobile maltese.18 Dopo il 1565 i cavalieri furono esaltati come salvatori della cristianità, perché il coraggio e la determinazione dimostrati in quelle spaventose circostanze procurarono loro grande rispetto, persino nella lontana Europa protestante e, sia pure a malincuore, nella Costantinopoli ottomana. Ma a rivelare la posizione strategica di Malta nel cuore del Mediterraneo non fu solo il fatto che l’isola venne presa di mira dall’esercito e dalla flotta ottomana. L’arrivo dei cavalieri e la loro scelta di porre il loro quartier generale a Vittoriosa anziché a Medina fu di enorme stimolo per la vita di quello che fino allora era stato soltanto un porticciolo di pescatori. Fin da quando si erano stabiliti a Rodi, i cavalieri avevano trovato nella pirateria una delle loro maggiori fonti di entrate, eppure esortarono i capitani maltesi a inoltrare richiesta per svolgere l’attività di corsari, concedendo loro il permesso di inalberare la bandiera dell’ordine (croce bianca in campo rosso): in cambio veniva chiesto di versare il 10 per cento dei profitti al Gran Maestro. Adattare una nave a tale scopo, dotandola di cannoni efficaci, comportava però costi onerosi. Una flottiglia pirata poteva essere composta da una combinazione di navi agli ordini del Gran Maestro e imbarcazioni di pirati locali.19 Spesso corsari come Romegas catturavano qualche natante e lo portavano a Malta per venderlo all’asta.20 E spesso il più prezioso bottino di quegli arrembaggi era il carico di schiavi che, qualora si fosse trattato di maschi, venivano mandati a lavorare sulle galee dei cavalieri. Nella Malta di fine Cinquecento la tratta degli schiavi era quanto mai florida. Con l’affermarsi del porto di Vittoriosa come importante scalo sulle rotte transmediterranee, i navigatori cristiani iniziarono a sfruttare sempre più intensamente il locale mercato degli schiavi, per sostituire i forzati morti o fuggiti nella prima parte del viaggio. Come nei secoli precedenti, un’attività redditizia era la cattura di prigionieri per i quali qualcuno, nella loro madrepatria, fosse disposto a pagare un riscatto.21

In tempi di relativa pace i maltesi si dedicavano al commercio, battendo le acque circostanti: soprattutto quelle della Sicilia, su cui tra il 1564 (l’anno prima del «grande assedio») e il 1600 si orientò l’80 per cento dei viaggi, per un totale di 4700 spedizioni, indice di un’attività decisamente intensa. I documenti, inoltre, registrano circa 300 viaggi a Marsiglia e circa 250 a Napoli, oltre a qualche sporadica missione commerciale in Egitto, in Siria, in Libia, a Costantinopoli, ad Algeri, in Dalmazia e nel lontano mare del Nord, fino in Inghilterra e nelle Fiandre. Contemporaneamente la presenza dei cavalieri trasformò Malta in un polo d’attrazione per le genti di altre regioni del Mediterraneo, come i mercanti greci trasferitisi da Rodi quasi all’indomani dei cavalieri. A un livello inferiore si collocavano i commercianti maltesi, che, ben poco rilevanti nei traffici internazionali, erano solo piccoli ingranaggi della grande macchina preposta alla distribuzione delle risorse alimentari nel grande mare. Gli abitanti di Naxxar, Zebbug e altri insediamenti dell’entroterra maltese investivano piccole somme d’oro in spedizioni commerciali finalizzate al trasporto di grano siciliano nell’isola. Un altro prodotto che a Malta scarseggiava era il legno, la cui richiesta aveva conosciuto un notevole aumento proprio con l’arrivo degli Ospitalieri, essenzialmente una forza navale.22 La capacità dei cavalieri di assicurare all’isola una costante fornitura di legname è non meno impressionante dei ciclopici progetti edilizi avviati da Jean de la Valette, sfociati nella costruzione del Porto Grande così come lo vediamo ancora oggi. Come eredi dell’Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme, i Cavalieri di Malta non dimenticarono il loro impegno nella cura degli infermi: agli albori della modernità il loro ampio ospedale era il più grande d’Europa. Per curare i pazienti era necessario procurarsi spesso costosissime spezie esotiche, nonché metalli preziosi: la prassi di servire il cibo su piatti d’argento non era frutto di una sconsiderata propensione per il lusso, ma della convinzione che l’argento fosse molto più igienico della terracotta.

Malta non fu l’unico luogo del Mediterraneo a conoscere una grande espansione economica nel corso del XVI secolo. In questo stesso periodo, su entrambi i versanti della penisola italiana videro la luce vari «porti franchi», in due diverse tipologie: porti che accoglievano gente di qualsiasi origine e religione, proteggendola dall’interferenza dell’Inquisizione, e porti franchi in senso moderno, cioè scali marittimi che per incoraggiare il commercio offrivano un regime fiscale alquanto mite, quando non totalmente assente. Un buon esempio del primo tipo era il porto adriatico di Ancona, nello Stato Pontificio.23 Benché concentrata sugli scambi interni all’Adriatico, specialmente quelli con Ragusa di Dalmazia, nel tardo Medioevo Ancona era riuscita a conservare qualche contatto commerciale con il resto del Mediterraneo, sotto lo sguardo vigile e geloso dei monopolisti veneziani, ma anche sotto la protezione dei signori che governavano la città su mandato papale. Intorno al 1500, da Ancona partivano per il Levante due o tre navi l’anno, che tornavano cariche di seta e cotone grezzi e spezie, gli uni e le altre destinati allo smercio sulle piazze anconetana e ragusea. Tra gli articoli spediti da Ancona verso l’Est c’erano il sapone, l’olio e il vino, cui si aggiungevano le stoffe giunte via terra da Siena e Firenze e qualche celebre sottoprodotto della lavorazione tessile, come la carta di Fabriano, ottenuta con stracci mediante tecniche che gli italiani avevano appreso proprio dall’Oriente (nel XVI secolo, quindi, la tecnologia dell’Europa occidentale aveva soppiantato quella del mondo orientale).24 Da Ancona passava ormai il grosso del commercio di tessuti che i fiorentini intrattenevano con l’Oriente. Non erano soltanto sete e velluti prodotti nella città toscana, ma anche merce acquistata nel cuore dell’Europa occidentale: lini comprati a Reims, dove arrivavano via fiume e via terra da Lione, ormai fiorente centro di collegamento tra Europa del Nord e del Sud. L’obiettivo era quello di servire i ricchi mercati di Costantinopoli e dell’impero ottomano. Dagli anni Trenta del XVI secolo i fiorentini avevano trovato il modo di incontrare i loro clienti balcanici senza allontanarsi troppo dalla loro città: Ancona era infatti frequentata da mercanti turchi, ragusei, greci ed ebrei, e in breve tempo aveva cominciato a trasformarsi in un porto franco, aperto a ogni religione e nazionalità. I mercanti ebrei si distinguevano in due gruppi: i «ponentini», sefarditi provenienti dal Mediterraneo occidentale e in gran parte discendenti da convertiti marrani (in qualche caso ancora nominalmente cattolici, sotto l’ambigua classificazione di «portoghesi»); e i «levantini», sefarditi insediatisi in territorio ottomano e attivi negli scambi commerciali con Costantinopoli, Tessalonica e Smirne. Il primo gruppo era più vicino allo stile di vita occidentale, l’altro alle usanze turche.

Dai Balcani giungeva pellame in quantità, e Ancona cresceva e prosperava. Per trovare il grano di cui aveva bisogno, la città fu costretta perciò a guardare oltre le Marche: i ragusei di Dalmazia lo fornivano volentieri, attingendolo alle loro fonti di approvvigionamento in Sicilia, nell’Italia meridionale, nell’Egeo e in Albania (fonte di miglio).25 Sul finire del XVI secolo la domanda di grano si fece sempre più intensa: in seguito al calo della popolazione locale, infatti, in Italia e nella penisola iberica la terra era stata adibita alla coltivazione della vite e dell’olivo, con il risultato che la produzione di grano si era ridotta al soddisfacimento del fabbisogno locale, perdendo qualsiasi interesse per il mercato estero. Ciò finì per mettere in difficoltà le comunità cittadine, che potevano sopravvivere solo importando le eccedenze di altre zone del Mediterraneo. Il problema dell’approvvigionamento di grano si aggiungeva a una serie di complicazioni che stavano cambiando il carattere non solo degli scambi commerciali all’interno del grande mare, ma anche quello della coltivazione delle terre più vicine alle sue rive.26 Quando, alla fine del Cinquecento, le lotte politiche nell’Italia centrale determinarono una contrazione delle forniture di tessuto fiorentine, Ancona dovette guardare ancora più lontano e importare stoffa di lana nientemeno che da Londra, per poi smerciarla nei Balcani attraverso i centri dalmati di Ragusa, Castelnuovo e Cattaro.27 L’ascesa di Ancona non si esaurì quindi in un angolino d’Italia, ma seppe articolarsi in una ricca rete di contatti con l’esterno: pur concentrandosi nell’Adriatico, andò ben oltre. Ancona era un’«autentica frontiera» tra l’islam e la cristianità, un luogo in cui mercanti di molte nazioni potevano incontrarsi faccia a faccia.28

Ragusa di Dalmazia, la partner commerciale di Ancona, raggiunse l’apice delle sue fortune proprio durante questo periodo di aspre tensioni tra turchi e spagnoli, giacché il suo Senato seppe manovrare abilmente tra le due potenze navali rivali. Anche se la città continuava a versare tributi alla Sublime Porta, nel 1588 navi ragusee affiancarono l’Armada spagnola nel disastroso tentativo di invadere l’Inghilterra. Si pensa che il relitto ritrovato a Tobermory, in Scozia, sia quello di una nave ragusea.29 Che nel 1530 una repubblica territorialmente confinata a poco più di un popoloso centro abitato cinto di mura potesse permettersi una flotta di 180 navi era un risultato straordinario. E nel penultimo decennio del XVI secolo la flotta ragusea arrivò probabilmente a toccare le 40.000 tonnellate.30 Ragusa riuscì a sfruttare la sua duplice condizione di città cattolica e vassallo ottomano. Aprì anzi le sue porte anche a mercanti non cristiani. In un primo tempo, dinanzi al crescente afflusso degli ebrei espulsi dalla Spagna e dall’Italia meridionale nell’arco del Cinquecento, le autorità cittadine avevano deciso di negare il permesso di residenza agli individui di origine ebraica. Poi, intorno al 1532, cominciarono a considerare i mercanti ebrei un anello fondamentale nel collegamento con Ancona, dove il loro insediamento era stato risolutamente incoraggiato. Nella speranza di stimolare il commercio, le autorità si risolsero ad abbassare i dazi doganali imposti ai mercanti ebrei, e quindi affluirono in città numerosi sefarditi, tra i quali molti medici. Nel 1546 fu istituito un piccolo ghetto, situato, a differenza di quello veneziano, in un’area tutt’altro che scomoda o appartata: sorse infatti vicino a Palazzo Sponza, dove si trovavano gli uffici della dogana, a un passo dallo Stradun, o Placa, l’affascinante arteria centrale della città. Anche se in seguito al violento terremoto del 1667 gran parte dell’area fu ricostruita, il ghetto, con la sua antica sinagoga, è ancora riconoscibile.31

Ragusa si trasformò così in una città cosmopolita, entrando in un periodo di grande vivacità culturale nel quale lo studio dei testi latini si sviluppò di pari passo con la produzione letteraria in croato (il drammaturgo Marin Držić, influenzato dall’antico commediografo latino Plauto, sarebbe poi stato oggetto di grande interesse non solo da parte dei nazionalisti croati, ma anche dei titini iugoslavi, che vi avrebbero scorto un antesignano del socialismo). Francescani e domenicani organizzarono in città grandi biblioteche, tuttora esistenti, e l’affermarsi di stili artistici legati a matrici marchigiane o veneziane è un’ulteriore conferma del profondo influsso della cultura italiana su quella croata.32 L’italiano, del resto, continuò a essere la lingua ufficiale. Le città portuali dell’Adriatico (compresa Venezia) erano centri in cui la cultura orientale e quella occidentale creavano un caleidoscopico impasto.

Ragusa aveva un occhio rivolto al mare e l’altro alla terraferma. Forniva pellame proveniente dall’entroterra bosniaco, importandolo dalla vicina città di Trebigne e dai villaggi, più interni, di Mostar e Novi Pazar. Ma le pelli arrivavano a Ragusa anche dalle coste bulgare, attraverso il mar di Marmara, l’Egeo e lo Ionio.33 All’inizio del XVI secolo i ragusei si specializzarono anche nel commercio di stoffe di lana europea (incluse le loro, prodotte con lana dei Balcani), sebbene nella seconda metà del secolo si videro costretti a spostare gran parte di questa attività commerciale verso l’entroterra balcanico, almeno in parte per la concorrenza dei veneziani, che avevano deciso di trasferire i loro traffici da Ragusa al nuovo scalo di Spalato, di cui si dirà tra breve. L’altro fattore che mise in difficoltà non solo i ragusei ma anche i veneziani fu l’emergere di concorrenti nel mare del Nord: gli olandesi e gli inglesi (anche di questo parleremo tra poco).34 Nella seconda metà del XVI secolo, quando la rotta marina che attraversava il Mediterraneo occidentale si fece sempre meno sicura, la fiorente colonia ragusea di Londra cadde in declino: la neutralità non era più sufficiente a preservare i ragusei dai proibitivi costi delle assicurazioni marittime.35 A ciò si aggiungeva, come vedremo, la costante insidia rappresentata dagli uscocchi, croati della Dalmazia settentrionale di religione cristiana, che dalle strette insenature e dalle isole situate poco a nord di Ragusa conducevano atti di pirateria.

Nel corso del Cinquecento il traffico marittimo conobbe un generale declino, mentre le vie di terra assunsero maggiore importanza.36 Secondo Fernand Braudel, tali sviluppi si produssero verso la fine del secolo, ma in realtà la tendenza prese avvio molto prima, quando Ancona, Ragusa e qualche altra città divennero punti di interscambio tra il mondo ottomano e l’Europa occidentale, poiché entrambe le parti, anche quando erano in conflitto, non erano mai sazie dei reciproci prodotti. Per Braudel, inoltre, uno dei fattori alla base del cambiamento va ricercato nell’enorme quantità di muli che si cominciarono ad allevare a Cipro, in Andalusia, a Napoli e altrove, ma questa sua affermazione pone (per usare una metafora in tema) il carro davanti ai buoi: quali motivi resero il mulo un mezzo di trasporto preferibile alla nave? Una delle possibili risposte è che sul mare la sicurezza era calata al punto da rendere più vantaggioso il trasporto via terra, per molto tempo considerato lento e costoso. Alla fine del XVI secolo, per esempio, la seta grezza viaggiava da Napoli a Livorno, per poi raggiungere la Germania e le Fiandre via terra. I ragusei si concentrarono sempre più sugli scambi commerciali realizzati con l’area balcanica attraverso la Bosnia-Erzegovina, dedicando sempre meno attenzione ai collegamenti marittimi con regioni remote, come l’Inghilterra, il mar Nero e il Levante.37 Anche l’emergere di nuovi centri mercantili sulle coste del Mediterraneo viene inquadrato da Braudel come un segno di vitalità del commercio via terra, a detrimento di quello via mare: così l’ascesa di Smirne, all’inizio del XVII secolo, che schiuse l’accesso ai tesori della Persia attraverso il territorio anatolico; così i tentativi compiuti da Venezia di sviluppare gli scambi attraverso Cattaro e, poi, al di là del Montenegro. In seguito all’interessante proposta del marrano Daniel Rodríguez di fare di Spalato il centro di rifornimento di Venezia sulla costa orientale dell’Adriatico, si giunse alla ricostruzione dell’antica città dalmata, che verso il 1600 diede corpo a una dinamica realtà commerciale specializzata in prodotti orientali, come la seta, i tappeti e la cera.38 In questo scenario i turchi si inserirono con entusiasmo, dislocando posti di guardia lungo le vie dei Balcani. Le grandi galee veneziane si limitavano ormai a viaggi brevi che non oltrepassavano il primo terzo dell’Adriatico, gravitando su Spalato, senza più spingersi in luoghi lontani, come Alessandria o Southampton; e anche quel breve tragitto poteva essere funestato dagli attacchi dei pirati croati.39 La tendenza a scegliere itinerari marittimi più circoscritti aveva già fatto capolino all’indomani della peste nera (abbiamo già ricordato alcuni casi in acque spagnole). L’abbandono delle grandi rotte fu un processo graduale: l’importanza del Mediterraneo come campo di comunicazione stava cominciando a scemare.40

Ben più che per effetto delle guerre e della pirateria, le economie dell’Europa settentrionale trassero nuova linfa vitale dall’apertura dell’Atlantico. La segale del Baltico diventò il grande prodotto commerciale del Nord. Il lievitare dell’inflazione in Spagna e nell’Europa occidentale è stato talora attribuito all’impatto determinato in quest’epoca dal consistente afflusso di argento americano.41 Il «quarto Mediterraneo» non fu soltanto un mondo diviso dai conflitti tra gli Asburgo e gli Ottomani, ma anche una realtà resa marginale dal prepotente espandersi dell’economia atlantica. Il quadro, però, non era del tutto negativo. Barcellona, per esempio, non era affatto scomparsa dalla carta geografica, sebbene molti profili storici della città tendano a trascurare il periodo successivo ai fasti del periodo medievale. I cantieri navali abbondavano di ordinativi, per l’allestimento delle navi da inviare contro i turchi e i corsari barbareschi. Le stoffe catalane, poi, trovarono un nuovo mercato proprio nel Nuovo Mondo. Anzi, è verosimile che nel corso del XVI secolo Barcellona abbia visto espandersi i propri commerci, anche se, in linea con il quadro generale dell’epoca, più in direzione dell’entroterra spagnolo che del mare. Il traffico marittimo di Barcellona passò invece sempre più nelle mani dei mercanti di Genova e della Francia meridionale, e i genovesi arrivarono a dominare gli scambi con le isole del Mediterraneo occidentale, dove i catalani avevano primeggiato negli ultimi tre secoli. Nel 1591 fu invocata l’espulsione dei genovesi da Barcellona, per quanto l’ostilità verso i mercanti italiani in terra di Spagna non fosse affatto una novità. In compenso, nella capitale catalana si stabilirono numerosissimi francesi, al punto che, secondo alcune stime, nel 1637 il 10 per cento della popolazione era di origine francese.42 Nell’Italia meridionale i genovesi assunsero la gestione dei collegamenti a lunga percorrenza, nonché delle finanze della Napoli spagnola.43 Di fatto Genova divenne il banchiere dell’impero spagnolo, erogando, sulla base delle previste entrate di argento americano, i prestiti tanto vitali per la Corona spagnola.44

III

Tra coloro che trovarono una nuova vocazione sulle acque del Mediterraneo ci furono anche gli ebrei cacciati dalla Spagna e dal Portogallo. Due di essi assursero a fama internazionale e furono coinvolti in prima persona nella sequenza di eventi che culminarono con la perdita di Cipro a vantaggio degli Ottomani e nella grande battaglia navale di Lepanto. Beatrice Mendes de Luna nacque in Portogallo intorno al 1510, alcuni anni dopo la conversione di massa imposta agli ebrei portoghesi nel 1497. Vivendo nelle Fiandre, dove regnava lo stesso sovrano della Spagna, Carlo V, la sua famiglia finì per essere sospettata di eresia, malgrado vari suoi membri avessero qualche dimestichezza con la famiglia imperiale: l’accumulo di ingenti fortune trasmetteva un’illusoria impressione di sicurezza, e spesso i marrani più facoltosi si ritrovavano a essere, per motivi religiosi o no, facili bersagli.45 Carlo V era convinto che questi sospetti convertiti dal giudaismo avessero qualcosa a che fare con il diffondersi del protestantesimo nei suoi domini in terra germanica. Nel 1545 Beatrice de Luna e i suoi parenti più stretti lasciarono precipitosamente le Fiandre e fuggirono a Venezia. Sospettata anche qui di simpatie giudaiche, trovò un più sicuro approdo nella sempre più magnificente città di Ferrara, dove i «nuovi cristiani», portatori di benessere economico, competenze mediche e ottima musica, erano trattati dai duchi d’Este con notevole indulgenza. Beatrice poté quindi rinverdire le proprie fortune, reinventandosi – o riscoprendosi – sotto l’identità di Gracia (o Grazia) Nasi, professando apertamente il giudaismo e offrendo sostegno ai marrani in fuga dall’Inquisizione. La prima traduzione della Bibbia ebraica data alle stampe, la Bibbia di Ferrara, in giudeo-spagnolo e destinata a lettori sia ebrei che cristiani, fu dedicata a lei.46 Nel 1552 le rinnovate attenzioni degli inquisitori su Doña Gracia giunsero al punto da indurla a lasciare l’Italia. Si diresse in gran pompa verso Costantinopoli, pronta ad affrontare i Balcani con un seguito di quaranta cavalieri. Riservandole un’ottima accoglienza, le autorità ragusee si dimostrarono lungimiranti, perché dopo il suo arrivo a Costantinopoli i suoi agenti commerciali a Ragusa procurarono alla città splendidi affari.47 Il sultano dispensò Gracia e il suo entourage dall’obbligo di adottare l’abbigliamento previsto per gli ebrei, permettendo loro di continuare a vestirsi secondo lo stile veneziano. Al mondo occidentale Doña Gracia non voltò mai completamente le spalle e conservò vivo interesse per l’Italia e il Mediterraneo, decisa a difendere i suoi compagni di fede.

La misura di questa sua determinazione emerse in tutta chiarezza allorché, nel 1555, l’Inquisizione papale calò ad Ancona per scovare eretici tra le centinaia di «portoghesi» che nel corso del tempo erano stati incoraggiati a stabilirsi in città. La persecuzione dei marrani segnò un giro di vite nella politica di papa Paolo IV, il quale fece confinare gli ebrei di Roma in un piccolo ghetto. Il successore di Pietro era molto colpito da quello che ai suoi occhi appariva come il diffondersi della miscredenza in una città commerciale sotto giurisdizione pontificia. Fu con questo spirito che i suoi messi arrestarono i «portoghesi», confiscandone i beni (circa 300.000 ducati, sembra) e condannandone al rogo ventisei. Doña Gracia fece arrivare la sua voce all’orecchio del sultano e nel marzo 1556 Solimano il Magnifico inviò a papa Paolo, tramite un emissario dell’alleato re di Francia, una vibrante lettera in cui chiedeva il rilascio dei prigionieri ebrei suoi sudditi. Pur facendo notare che al suo tesoro la vicenda era già costata 400.000 ducati, usò toni sufficientemente cortesi, autonominandosi «Grand’Imperatore degli imperatori» e rivolgendosi al pontefice con l’appellativo di «Alto e Potente Signore della Prosapia del Messia Gesù».48 Il papa replicò dicendo di essere disposto a risparmiare le vite e le proprietà dei sudditi turchi, ma non a sospendere i roghi degli altri «nuovi cristiani»; senza alcun intento ironico affermò, inoltre, che la sua buona disposizione verso gli ebrei non convertiti si poteva riscontrare nell’istituzione, ad Ancona, di un ghetto a loro riservato. Quando la risposta papale giunse a Costantinopoli, il circolo di Doña Gracia cominciò a coordinare un’azione di boicottaggio degli scambi commerciali con Ancona. Molti marrani si erano rifugiati più a nord, nel porto di Pesaro, dominio dei duchi di Urbino, e così, con grande disappunto, gli anconetani videro migrare i traffici commerciali lontano dalla loro città, che tanta fortuna aveva fatto nell’ultimo mezzo secolo, e concentrarsi in un porto rivale, fino ad allora ben poco significativo.49

Pesaro, tuttavia, aveva strutture portuali molto più modeste, e gli ebrei anconetani che non rientravano tra i marrani temevano seriamente che il boicottaggio turco avrebbe inflitto loro non meno danni che ai loro concittadini cristiani. Le polemiche divamparono anche all’interno dell’impero ottomano, dove i rabbini sefarditi rifiutavano di mettersi al seguito di una facoltosa e autoritaria donna cresciuta da cristiana portoghese: ai loro occhi Gracia non era una novella Ester, protettrice e salvatrice dei mercanti ebrei, nonostante la munificenza con cui aveva finanziato la costruzione di sinagoghe e scuole qua e là per l’impero. Il boicottaggio cessò e Ancona sopravvisse. A soffocare la città marchigiana non bastava una donna. Le autorità cittadine sapevano però che un boicottaggio attuato dai turchi sotto la guida dei mercanti sefarditi avrebbe potuto significare la fine della fortuna anconetana, ed erano consapevoli della grande influenza che quella smaliziata comunità – con la sua capacità di attraversare le frontiere politiche, culturali e religiose, anche a rischio di incappare in locali episodi di persecuzione – poteva esercitare. I transfughi di Spagna e Portogallo si erano rifugiati a est (e in certi casi a nord, nei Paesi Bassi), ma la loro diaspora non era sfociata soltanto nella costituzione di nuovi insediamenti in terre lontane dalla penisola iberica: aveva dato vita anche a un’intera rete marittima, che nel momento di massima espansione sarebbe giunta a toccare da una parte il Brasile e le Indie occidentali e dall’altra Goa e Calcutta.50 Il loro universo commerciale era ben più vasto di quello dei loro predecessori di cinque secoli prima, i mercanti della Genizah. La cacciata degli ebrei dalla Spagna fu per coloro che la subirono un’immane tragedia, ma la generazione successiva riuscì a trasformarla in un’occasione di rinascita. A Costantinopoli Doña Gracia fu raggiunta dal genero e nipote João Miquez, che dopo la circoncisione aveva assunto il nome di Giuseppe Nasi (dall’umile significato di «principe»). Giuseppe ebbe una carriera ancora più sfolgorante di quella della zia. Grazie alla buona ventura di avere appoggiato il candidato vincente nella lotta per la successione a Solimano il Magnifico (morto nel 1566), riuscì a diventare consigliere fidato del sultano Selim II l’Ubriacone, che, come ha scritto qualcuno, alle battaglie preferiva le bottiglie.51 A fare il successo di Giuseppe Nasi fu proprio quel vino che precipitò la fine del suo signore. Benché a Costantinopoli Solimano, in linea con la legge islamica, ne avesse proibito la vendita, Giuseppe si assicurò il monopolio delle spedizioni di vino che da Creta, possedimento veneziano, prendevano la via della Moldavia passando per la capitale turca. Al governo ottomano il traffico fruttava in dazi la bellezza di 2000 ducati l’anno, e le entrate di Giuseppe aumentarono quando a Costantinopoli il bando sul vino fu ammorbidito per consentire a cristiani ed ebrei di avervi accesso, non senza qualche travaso al panorama economico più generale (a Palazzo Topkapi il vino affluiva già copiosamente).52 Tra le località rese celebri in epoca classica per il vino c’era l’isola di Nasso, nelle Cicladi, considerata sacra a Dioniso: non senza ragione, dunque, quando Selim salì al trono Giuseppe fu nominato duca di Nasso. L’isola era rimasta sotto blanda sovranità veneziana fino al 1536, quindi era passata sotto i turchi, che tuttavia avevano permesso al suo duca latino di rimanervi a patto che corrispondesse un tributo. Allorché gli abitanti greco-ortodossi si lagnarono con la Sublime Porta per il modo in cui l’isola era amministrata, Selim pensò che alla carica di duca di Nasso un ebreo non era meno appropriato di un cattolico. In realtà, i nassesi erano ostili a qualsiasi governatore imposto dall’esterno, anche se Giuseppe Nasi passava la maggior parte del tempo a Costantinopoli dove viveva nel lusso, traendo gran vanto dal suo titolo.

Giuseppe, che aveva lo sguardo rivolto oltre l’Egeo, concepì un piano per incoraggiare l’insediamento di coloni ebrei a Tiberiade, in Galilea.53 Gli ebrei sefarditi della vicina Safed, con il loro afflato mistico, erano privi di una solida fonte di reddito, sebbene si industriassero per dare vita a una produzione di tessuti e persino ad attività di stampa. Il duca di Nasso individuò la soluzione nella seta e propose loro di piantare alberi di gelso. Organizzò anche la spedizione di lana spagnola a Tiberiade attraverso il Mediterraneo, nella speranza di stimolare la nascita di un’industria dei tessuti in lana, sul modello di quella, sempre più florida, attiva a Venezia.54 Il suo intento era quello di attirare nuovi coloni da terre lontane, come l’Italia, dove una nuova ondata di persecuzioni nei territori pontifici spinse centinaia di ebrei a migrare verso est, nel più tollerante impero ottomano. Una lettera che circolava nelle comunità ebraiche del Mediterraneo dichiarava senza mezzi termini:

Abbiamo udito dall’estremo cantone della terra gli inni di gloria che si levano all’indirizzo del giusto, il [duca] Nasi, il summenzionato signore: egli ha cavato danaro di tasca propria per predisporre in numerosi luoghi, come Venezia e Ancona, navi e aiuti con cui porre fine al gemito di chi è prigioniero.55

Arrivare a Tiberiade non era facile. Una delle navi cariche di transfughi, per esempio, fu catturata dai Cavalieri di San Giovanni e i suoi passeggeri ridotti in schiavitù. Ripopolando le antiche città sante della Palestina, i coloni ebrei si prefiggevano di accelerare l’avvento del Messia; né loro né Giuseppe Nasi avevano in mente la costituzione di un vero e proprio Stato, o principato, ebraico. Alla fine, l’impresa di Tiberiade fallì: la regione era ancora poco sicura. I coloni ebrei sarebbero tornati solo alla metà del XVIII secolo, questa volta per rimanervi.56

IV

Il duca di Nasso era in grado di esercitare sulla corte ottomana un’influenza considerevole. Nel 1568, esasperato per non essere riuscito a recuperare enormi proprietà e ingenti fondi che gli erano stati confiscati in Francia, convinse Selim a decretare che un terzo dei beni a bordo delle navi francesi fosse tenuto sotto sequestro finché le pretese del duca non fossero state soddisfatte. Benché intesa a colpire il commercio via Alessandria con il Levante, la disposizione causò disagi imprevisti quando i funzionari del fisco egiziani ritennero di doverla applicare anche alle navi di Venezia e Ragusa. Dal canto suo, la corte francese fu colta di sorpresa da quella che pareva una rottura dell’annoso sodalizio con i turchi, consumata nel nome degli interessi personali di un singolo individuo (per giunta ebreo) che si autoproclamava parte lesa. A poco a poco i rapporti tra il re di Francia e il sultano ottomano si ristabilirono, senza che Giuseppe Nasi vedesse esaudite appieno le proprie istanze.57 Il duca trovò nuova udienza presso il sultano nel 1569, quando gli Ottomani pianificarono l’invasione di Cipro. Nel settembre di quell’anno un’enorme esplosione distrusse la polveriera dell’Arsenale veneziano, unitamente a quattro galee, e si sparse la voce che dietro a quello che quasi certamente era un incidente destinato prima o poi ad accadere ci fossero le maligne trame del giudeo di Nasso. Questi, d’altronde, nutriva un certo rancore nei confronti di Venezia, che aveva bistrattato la sua celebre zia e aspirava a impadronirsi delle isole dell’arcipelago delle Cicladi sotto suo controllo. Si vociferò che tra un calice e l’altro Selim l’Ubriacone si fosse spinto a promettere al duca la ricompensa suprema: la corona di Cipro, che gli Ottomani intendevano strappare a Venezia. Il racconto fu infiorettato con ulteriori amenità, come la storia che per il giorno del grande trionfo egli avesse commissionato una corona e un vessillo con la scritta «Giuseppe Nasi, re di Cipro». Più esattamente gli osservatori veneziani ritenevano che egli stesse esercitando pressioni per ottenere l’attacco a Cipro nonostante il parere contrario del gran visir, Mehmed Soqollu.58 Come di consueto, perché il governo turco giungesse a una decisione ci volle parecchio tempo, né mancarono di prodursi due fazioni, una pro e l’altra contro la guerra. Ciononostante, il sospetto di un imminente attacco a Cipro era già concreto nel gennaio 1566, quando il bailo* a capo dei veneziani di Costantinopoli riferì che i turchi stavano preparando piani d’azione. I timori dei veneziani si consolidarono ulteriormente nel settembre 1568, allorché, dietro il pretesto di una visita di cortesia, giunse a Cipro una flotta turca di 64 galee. I turchi ebbero l’opportunità di visionare le fortificazioni delle due città che intendevano conquistare: Nicosia, nell’entroterra, e Famagosta, sulla sponda orientale. Tra i visitatori c’era anche il duca di Nasso.59

Cipro era un obiettivo scontato: un possedimento cristiano isolato in un angolo remoto del Mediterraneo orientale. Poco tempo prima (nel 1566) i turchi avevano scalzato i genovesi da Chio, ultimo presidio di Genova nell’Egeo. La presenza di simili enclave cristiane rischiava di distogliere l’attenzione degli Ottomani da altre pressanti incombenze, come lo scontro con gli scià safavidi di Persia o la necessità di tenere lontano dalle acque dell’oceano Indiano un nuovo antagonista, la flotta portoghese. Cipro offriva riparo ai pirati cristiani, che assalivano le navi granarie, ma ora che la produzione di grano era in crisi, le rotte che facevano affluire le preziose derrate a Costantinopoli e negli altri centri di qualche importanza dovevano essere protette. Un ulteriore motivo di malumore era l’interferenza dei pirati cristiani sul traffico dei pellegrini musulmani che attraversavano queste acque per dirigersi verso le città sante del mondo arabo. Il partito islamico favorevole alla guerra poteva sostenere che in passato Cipro era già stata occupata e governata da musulmani, o era divenuta loro tributaria: una regola fondamentale voleva che le terre già appartenute alla dar al-islam* venissero recuperate appena possibile. Così, davanti alle rimostranze veneziane per le crescenti minacce a Cipro, Soqollu, indifferente ai diversi decenni di buone relazioni turco-veneziane, dichiarò che la questione era ormai nelle mani degli esperti di diritto islamico, capeggiati dal gran muftì.60 Venezia si trovò quindi di fronte all’ultimatum della Sublime Porta: se non avesse consegnato l’isola, sarebbe stata la guerra.

Se le posizioni della corte ottomana si irrigidirono, anche l’atteggiamento di Filippo II si fece più duro, benché, come al solito, il sovrano spagnolo fosse impensierito dal problema di trovare i fondi per armare una flotta. Le sue truppe di terra erano letteralmente impantanate in Fiandra, dove stavano fronteggiando i protestanti e altre forze ribelli. Il re di Spagna confidava che il papa provvedesse a reperire denaro per finanziare la nuova guerra: lui poteva coprire metà dei costi, mentre Venezia era in grado di sostenerne un quarto.61 Si aprirono estenuanti trattative, non solo sulle questioni finanziarie ma anche sulla catena di comando. Filippo poté concentrarsi maggiormente sull’impresa quando il duca di Alva riuscì a imporre la pace, dura e precaria, nei Paesi Bassi.62 In seno alla Spagna stessa la rivolta dei moriscos, molti dei quali erano rimasti legati alla loro antica religione, costò alla Corona non poche risorse e ritardò la risposta di Filippo all’appello per la creazione di una Lega santa, ma nello stesso tempo fece apparire quest’ultima una necessità ancora più impellente, perché il rischio che i turchi sferrassero un attacco con l’appoggio dei sovrani barbareschi e dei moriscos fece paventare un’imminente ricomparsa degli eserciti islamici in terra spagnola.

Tutto questo tentennare lasciò ai turchi mano libera su Cipro. All’inizio del luglio 1570 presero l’iniziativa, imbarcando un’armata di circa 100.000 uomini su una flotta di 400 navi, tra cui 160 galee.63 Il primo bersaglio, fu deciso, sarebbe stato Nicosia, all’interno, anche se i veneziani si erano adoperati per riparare e ampliare cinta e fossati. Nicosia riuscì a resistere per qualche tempo, ma dopo una disperata battaglia all’interno delle mura, i soldati turchi ebbero il loro odioso bottino: il diritto di uccidere, violentare e depredare gli abitanti. Le potenze occidentali, intanto, ancora all’oscuro degli eventi ciprioti, continuavano a discutere. Finalmente, a metà settembre partì alla volta dell’isola una flotta di 200 navi da guerra, che appresero della caduta di Nicosia nella loro avanzata verso est. L’incertezza su come reagire suscitò ulteriori contrasti tra l’ammiraglio di Filippo II, Gian Andrea Doria, e il comandante pontificio, Marcantonio Colonna. Fu deciso di non misurarsi con i turchi entrati a Nicosia, e fu una scelta saggia, perché Doria aveva ragione: riconquistare una città dell’entroterra senza disporre di un imponente esercito e di una flotta molto più grande sarebbe stato impossibile. L’assedio di Malta si era giocato sul lembo esterno di una piccola isola. A Cipro la situazione era tutt’altra.64 L’unica speranza era puntare su Famagosta, non ancora in mano ai turchi, che era dotata di solide strutture difensive e si poteva, almeno in teoria, approvvigionare via mare. Una buona occasione sembrò profilarsi nell’inverno del 1571, quando il grosso della flotta turca si ritirò dalle acque intorno a Famagosta. Una squadra veneziana riuscì a penetrare le deboli difese turche, ma solo per lasciare 1319 uomini e portare così il numero dei difensori a 8100 effettivi. A Costantinopoli, Mehmed Soqollu ritenne che questa poteva essere una buona occasione per trattare la pace con i veneziani, i quali ovviamente avrebbero dovuto cedere Famagosta; anche perché, sul fatto che avessero realmente i mezzi e la determinazione per combattere, nutriva più di un dubbio.65 I veneziani, per contro, erano intenzionati a fare sul serio. Riuscirono persino a conquistare Durazzo, che avevano perduto all’inizio del secolo e che per loro aveva un valore strategico paragonabile a quello di Cipro per i turchi. Venezia respinse l’offerta di una stazione commerciale a Famagosta in cambio della resa dell’isola, e nel giro di un trimestre i negoziati giunsero al capolinea. La Lega santa, intanto, aveva preso forma, con un ambizioso contingente crociato che vedeva insieme il papa, Venezia e la Spagna. Filippo II ottenne che alcuni degli obiettivi a lui più cari, in particolare la guerra contro l’Africa nordoccidentale, diventassero finalità permanenti della Lega,66 la cui guida sarebbe stata affidata al giovane ma energico figlio bastardo di Carlo V, don Giovanni d’Asturia.

Mentre Famagosta resisteva, si lavorò senza sosta alla costruzione della grande flotta richiesta dalla Lega santa. Dopo avere saccheggiato Creta, in mano veneziana, una flotta turca raggiunse il mar Ionio e l’Adriatico meridionale, distogliendo i veneziani dal teatro di guerra più ampio. I turchi riuscirono a impadronirsi di varie fortezze costiere, tra cui Dulcigno (Ulcinj), poco sopra l’attuale confine tra Montenegro e Albania. Le navi turche tormentarono il nemico anche più a nord, spingendosi fino a Curzola e a Ragusa di Dalmazia (anche se i ragusei riuscirono a preservare la propria neutralità, rigorosamente rispettata da entrambi gli schieramenti).67 I turchi si stabilirono quindi nell’Adriatico settentrionale, a Zara (l’odierna Zadar), pericolosamente vicina a Venezia, dove con ogni probabilità riaffiorò alla memoria la guerra di Chioggia, occorsa centottant’anni prima. D’altronde, più che colpire Venezia, l’intento era quello di spaventarla, per convincere i veneziani che il loro impero era fragile e che resistere alla potenza ottomana era inutile. Tanto più che dopo mesi di bombardamenti la città di Famagosta era ormai prossima alla resa. All’inizio di agosto il comandante veneziano, Marcantonio Bragadin, si presentò alla tenda del suo omologo turco, Lala Mustafà Pascià. Quando quest’ultimo venne a sapere che cinquanta pellegrini musulmani catturati dai veneziani erano stati giustiziati, l’atmosfera si fece plumbea. Il dolore di Mustafà si trasformò in furore. I compagni di Bragadin furono trucidati sul posto e Bragadin fu mutilato, per poi essere, dieci giorni dopo, scorticato vivo: la sua pelle fu riempita di paglia e portata in trionfo per le strade di Cipro, prima di essere spedita a Costantinopoli.68 Era un messaggio per la corte ottomana, in particolare per Mehmed Soqollu, non meno che per Venezia: con il suo infame comportamento Lala Mustafà contava di dissuadere coloro che ritenevano ancora possibile la pace con Venezia.69 Ma i suoi rozzi strumenti di persuasione non erano affatto necessari: la flotta della Lega santa era ormai pronta a salpare. Quando giunse al largo di Corfù, la marina cristiana apprese della capitolazione di Famagosta, ma la notizia ebbe solo l’effetto di rafforzare la sua determinazione.70

Il grande scontro che seguì a Lepanto, all’ingresso del golfo di Corinto, è stato a lungo considerato una delle più decisive battaglie navali della storia, «l’evento militare del XVI secolo, nel Mediterraneo, che ebbe maggiore risonanza», secondo Fernand Braudel, il cui studio sul Mediterraneo nell’età di Filippo II culmina con il racconto della battaglia. «Non c’è dubbio che, in tale occasione, don Giovanni fu l’artefice del destino» commenta, oscuro e lapidario, lo storico francese.71 Uno scontro alle porte dell’Adriatico aveva implicazioni ben diverse da un assedio nel canale di Sicilia. Nei mesi che precedettero la battaglia i turchi non avevano fatto mistero di aspirare alla conquista dell’Adriatico e avevano accompagnato le loro incursioni via mare con incursioni via terra condotte dalla Bosnia turca contro i possedimenti veneziani dell’alto Adriatico. Alla base di questi raid non c’era soltanto l’intento di crearsi un impero o la volontà di espandere il dominio dell’islam. Come vedremo, i turchi erano tormentati dai bellicosi uscocchi, dediti al banditismo e alla pirateria.

L’equilibrio tra le forze in campo era assai delicato. Il numero dei soldati a bordo delle rispettive flotte era pressoché simile, circa 30.000 uomini, anche se probabilmente i fanti di mare turchi avevano maggiore esperienza.72 Per quanto riguarda le navi, i cristiani erano numericamente inferiori ai turchi, disponendo di appena 200 imbarcazioni, contro le circa 300 navi turche, che l’ammiraglio ottomano Müezzinzade ‘Ali dispose a mezzaluna con l’obiettivo di circondare la marina cristiana, lasciando al centro del suo schieramento il compito di frammentarla in tronconi gestibili.73 Senonché le navi europee erano fatte per durare a lungo, mentre parte della flotta ottomana era stata costruita con legno «verde», in una logica di uso a breve termine: doveva servire per un paio di stagioni e poi essere sostituita. La flotta ottomana era formata principalmente da galee piatte e leggere, più vulnerabili ma anche più efficaci nelle manovre sottocosta, in quelle acque basse in cui i turchi contavano di avere la meglio sulle più massicce navi cristiane. Anche i veneziani avevano puntato in prevalenza su galee piuttosto leggere.74 Lo schieramento navale cristiano aveva il doppio di cannoni, dagli effetti devastanti ma lenti da caricare, mentre i turchi avevano imbarcato un gran numero di arcieri, che potevano riarmare in un istante.75 Entrambi gli schieramenti disponevano di archibugi a miccia, un tipo di fucile non molto preciso ma ricaricabile in tempi abbastanza rapidi, che aveva rimpiazzato le micidiali balestre impiegate nel tardo Medioevo.76 La nave ammiraglia spagnola, la Real, aveva a bordo 400 archibugieri sardi; l’ammiraglia ottomana, la Sultana, solo 200.77 C’era poi il problema degli angusti spazi offerti dalle isole Curzolari, a est di Itaca, i cui stretti canali impedivano un veloce dispiegamento delle galee cristiane.78

Date le premesse, non desta sorpresa che la battaglia abbia avuto uno spaventoso numero di vittime. La marina della Lega santa era convinta che il momento cruciale dello scontro con i turchi fosse arrivato, e gli incredibili atti di coraggio compiuti sotto il fuoco ottomano costarono la vita a molti. Nella più totale indifferenza per la sorte della propria nave, il comandante veneziano Agostino Barbarigo diresse l’ammiraglia della Serenissima contro le galee ottomane, deciso a fermarne l’offensiva. I capitani della Repubblica veneziana, membri di grandi dinastie quali i Querini e i Contarini, si sacrificarono uno dopo l’altro. Barbarigo continuò imperterrito la sua avanzata, ma commise l’imprudenza di alzare la celata dell’elmo mentre sulla nave si stava abbattendo una pioggia di frecce e fu colpito a un occhio. Morì poco dopo. Si fecero allora avanti le galee pontificie e quelle napoletane, aggregate alle squadre veneziane, e di minuto in minuto i turchi vennero costretti ad arretrare.79 I cannoni sulla prua delle galee veneziane aprirono il fuoco, facendo a pezzi svariate navi turche, i cui schiavi, incatenati alle loro postazioni, furono trascinati a fondo con i relitti delle imbarcazioni. Il fumo dell’incessante cannoneggiamento finì poi per ostacolare la visuale agli arcieri turchi. E la carneficina fu implacabile, accanita, spaventosa.80 Alla fine, i fanti di mare cristiani diedero l’assalto all’ammiraglia di Müezzinzade ‘Ali, che morì combattendo valorosamente. La vista della sua testa conficcata sulla punta di una lancia confortò il morale dei soldati cristiani.81 Ma questo non pose fine ai combattimenti: nella mischia si gettarono infatti anche le navi algerine. Al calar della sera la flotta della Lega santa lasciò quelle acque rosse di sangue e cercò riparo da una tempesta in arrivo. Dallo scenario di morte e distruzione che si presentò la mattina dopo apparve evidente non solo che la Lega santa aveva ottenuto una straordinaria vittoria, ma anche che il numero delle vittime nemiche era incalcolabile. Nello schieramento turco erano periti 25.000 o addirittura 35.000 uomini, fra i quali non solo molti forzati delle galee ma anche molti capitani e ufficiali, mentre in campo cristiano le perdite erano state molto più contenute, anche se comunque considerevoli: 8000 morti e un gran numero di feriti (4000 dei quali sarebbero morti di lì a poco). Circa due terzi dei caduti erano veneziani, un’emorragia di uomini capaci cui la città avrebbe sopperito a fatica. In compenso furono liberati almeno 12.000 cristiani trovati a bordo delle galee turche.82

A Venezia la notizia della vittoria, nonostante il gran numero di caduti, alleviò lo sconforto per la perdita di Cipro. Le proporzioni del trionfo furono annunciate ai veneziani da una nave giunta in città da Lepanto con i vessilli del nemico sconfitto. A Venezia, a Roma, ovunque in Italia e in Spagna, il successo fu celebrato con falò e feste, ma anche con ben più duraturi affreschi e tele nel Palazzo del Doge e in altri edifici pubblici.83 Ciononostante, in termini strategici la vittoria produsse soltanto una situazione di stallo, perché negli anni seguenti nessuno dei due antagonisti fu in grado di reperire gli uomini, il legname e le risorse per armare flotte di quelle proporzioni, o per rischiare di giocarsele in battaglia.84 Sulla scia del successo, don Giovanni d’Asturia avrebbe voluto proseguire l’azione fino a Costantinopoli, ma Filippo II, con la consueta cautela, stimò più saggio che le galee superstiti passassero l’inverno in Italia.85 Quando afferma che la vittoria di Lepanto contribuì a mettere l’Italia e la Sicilia al riparo da ulteriori attacchi, Braudel dice il vero, ma occorre aggiungere che l’esito dell’assedio di Malta aveva già assicurato il controllo cristiano delle acque siciliane. La mappa politica del Mediterraneo era stata definita negli anni, e nelle settimane, che avevano preceduto quel 7 ottobre 1571: Famagosta era caduta e i veneziani non potevano più sperare di riconquistare Cipro. Malta aveva resistito e, prima di tentare un nuovo attacco alla roccaforte dei cavalieri, i turchi, che pure non mancarono di tornare in quelle acque e di consolidare, nel 1574, la loro posizione a Tunisi, avrebbero dovuto pensarci bene. Ma ciò che più conta, secondo Braudel, è che «l’incanto della potenza turca fu infranto».86 In realtà, Lepanto non fece che confermare una situazione già definita: il Mediterraneo adesso era diviso tra due potenze navali: a est i turchi, padroni di tutte le coste e le isole principali (fuorché Creta, in mano ai veneziani), e a ovest gli spagnoli, appoggiati dalle flotte italiane e da quella di Malta.