I

I sultani ottomani e i re spagnoli, così come i loro funzionari fiscali, svilupparono un forte interesse per l’appartenenza religiosa di chi attraversava le zone del Mediterraneo sottoposte al loro controllo. A tratti, in un’epoca contraddistinta dallo scontro fra impero cristiano e impero musulmano, il Mediterraneo pareva nettamente diviso tra le due fedi. Gli Ottomani, però, avevano per lungo tempo accettato la presenza di maggioranze cristiane in molte regioni del loro impero. Altri gruppi, peraltro, navigavano (metaforicamente) tra le diverse identità religiose: abbiamo già parlato degli ebrei sefarditi, con la loro incredibile capacità di trasformarsi formalmente in cristiani «portoghesi» al loro ingresso nei porti della Spagna mediterranea; questa vita sospesa tra due mondi sfociò in forti tensioni nel XVII secolo, quando molti sefarditi acclamarono come Messia un allucinato ebreo di Smirne. Tensioni analoghe si riscontrarono anche tra la residua popolazione islamica spagnola. La tragica storia dei moriscos si consumò in gran parte lontano dal Mediterraneo, tra la conversione degli ultimi islamici apertamente praticanti, nel 1525, e l’atto finale che decretò la loro espulsione, nel 1609. Ciò che conferì a questo gruppo la sua identità, ancora una volta sospesa tra due fedi religiose, fu proprio l’isolamento dal mondo islamico.

I moriscos si distinguevano per diversi importanti aspetti dall’altro gruppo di conversos, quello di origine ebraica. Sebbene alcuni di loro fossero finiti davanti all’Inquisizione, sulla continuazione della pratica della religione islamica inizialmente le autorità spagnole chiusero un occhio. Talvolta era possibile svolgere per la Corona un «servizio» che prevedesse l’immunità dalle ingerenze dell’Inquisizione, frustrata così nella sua aspirazione ad accrescere il proprio patrimonio espropriando i beni dei sospetti.1 In assenza di preti cristiani, molte comunità di moriscos avevano buon gioco a proseguire nella pratica dell’antica religione. In certe aree cristianizzate si produceva poi una sorta di cristianesimo islamizzante, come nelle lamine di piombo di Sacromonte, poco fuori Granada, con la loro profezia che «alla fine dei tempi coloro che difenderanno la religione saranno gli Arabi» e con i loro misteriosi riferimenti a un califfo cristiano, ovvero a un successore di Gesù, non di Maometto.2 Le vere preoccupazioni della Corona erano per molti versi più di tipo politico che di natura religiosa. Secondo uno scrittore cristiano spagnolo, i capi dei moriscos di Granada avevano avviato trattative segrete con i governi degli Stati barbareschi e con i turchi nella speranza di riuscire a creare un piccolo Stato sotto la loro protezione: un piano votato al fallimento, data la mancanza di navi e di rifornimenti. Inoltre, le stazioni spagnole sul litorale nordafricano avrebbero costituito una sia pur parziale barriera ai collegamenti tra gli Stati barbareschi e i moriscos, e i corsari di Algeri erano «molto più abili a compiere atti di pirateria o a mercanteggiare lungo le coste che a organizzare difficili spedizioni in terraferma».3 Tutto questo non bastava però a garantire sonni tranquilli. I moriscos avrebbero potuto aiutare i sultani turchi attuando manovre diversive in territorio spagnolo mentre l’esercito e la marina del re cattolico si trovavano impegnati in scenari lontani, non solo a Lepanto o a Malta, ma anche nei Paesi Bassi. Come suo padre Carlo V, Filippo II aveva la tendenza a inquadrare il problema dell’avversione alla vera fede in termini totalizzanti. Ai suoi occhi, l’irrequieta presenza dei moriscos in terra di Spagna faceva tutt’uno con la turbolenta presenza dei calvinisti nei possedimenti più settentrionali della Corona: «Il dovere che ho nei confronti di Dio e del mondo mi impone di agire» scriveva, perché «se gli eretici dovessero prevalere (e io spero che Dio non lo permetterà), si scioglierebbe il corso a pericoli e a danni ben peggiori, e avremmo la guerra in patria».4

Questi timori parvero prossimi a concretizzarsi negli ultimi giorni del 1568, quando tra i moriscos di Granada, esasperati dai continui tentativi posti in atto da governo e Inquisizione per cercare di trasformarli in veri cristiani, divampò la violenza. Ai moriscos era stato ingiunto di abbandonare l’arabo e passare al castigliano ed era stato vietato di indossare «gli abiti moreschi di cui vanno tanto fieri»; le donne avevano avuto l’ordine di togliersi il velo e di mostrare il viso; erano inoltre state proibite le riunioni nei bagni pubblici, nonché le danze moresche in occasione dei matrimoni e di altre cerimonie.5 Per due anni i due blocchi contrapposti, decisi a non cedere di un passo, si diedero battaglia, non senza orribili massacri. Come temuto, turchi e berberi accorsero dal Nordafrica per dare manforte ai ribelli, che stabilirono relazioni diplomatiche con la Sublime Porta e con i governanti nordafricani.6 L’appoggio, tuttavia, non fu sufficiente a fiaccare la determinazione delle truppe spagnole, guidate da don Giovanni d’Asturia, la cui implacabile risolutezza fu premiata con il comando della flotta cristiana a Lepanto. «Anziché contare sulle proprie forze» i moriscos avevano commesso l’errore di «illudersi (contro ogni evidenza) che dai territori berberi sarebbe arrivato in loro aiuto un grande esercito o almeno una grande flotta, pronta a portarli miracolosamente in salvo con le loro famiglie e i loro beni».7 La corte turca, invece, decretò che la Spagna era fuori portata e rivolse la propria attenzione al più accessibile e perseguibile obiettivo di Cipro.8 Le difficoltà dei moriscos furono accentuate dal fatto che la ribellione ebbe il suo centro nei monti dell’Alpujarra e a Granada, lontano cioè dalla regione costiera. I 50.000 che sopravvissero alla disfatta si ritrovarono dispersi nel territorio castigliano, e l’unica grande concentrazione di musulmani rimase nel regno di Valenza.9 Questo assetto, comunque, fu giudicato una soluzione temporanea, e quando, nel 1580, Filippo II acquisì il trono di Portogallo, sembrò giunto il momento di imporre la completa uniformità religiosa in tutta la penisola iberica. Una delle possibilità considerate fu quella di imbarcare i moriscos su navi destinate ad affondare in alto mare, giacché sarebbe stato assurdo accrescere la popolazione ostile del Nordafrica. Il vescovo di Segorbe avanzò l’agghiacciante proposta di spedirli a Terranova, dove «si sarebbero completamente estinti», specie se tutti i maschi fossero stati castrati e tutte le femmine sterilizzate.10 L’ipotesi di un’espulsione di massa, quindi, era in agenda già intorno al 1580, quasi trent’anni prima della sua effettiva attuazione. La questione non era se i moriscos dovessero essere espulsi, ma in che modo. Si dava quindi per certo che fossero tutti potenziali traditori, nemici politici e religiosi della cristianità, senza tener conto dell’elevato numero di convertiti ormai assimilati nella società cristiana (alcuni erano persino diventati preti); né si valutarono gli effetti che in un periodo di crescenti difficoltà economiche l’espulsione avrebbe comportato per la Spagna, soprattutto nel cuore dei territori moriscos, nel regno di Valenza. Che quest’ultima fosse una città in declino, infatti, era ormai chiaro. Lo stato di salute della produzione di seta o di zucchero era motivo di legittime preoccupazioni, cui si aggiungeva il timore che le opere di irrigazione cessassero di funzionare, compromettendo i rifornimenti, già inadeguati, che la città riceveva dalle campagne.11 Il Parlamento, cioè le Corti valenziane, era certissimo che l’espulsione avrebbe mandato in rovina i proprietari terrieri della zona, incluse le fondazioni ecclesiastiche e i monasteri, e i messi inviati da Valenza al re fecero presente che la Corona avrebbe perso le entrate richieste per il costante controllo delle coste spagnole. Fu tutto inutile. Quando gli inviati di Valenza incontrarono re Filippo III, il decreto di espulsione era già stato emanato, nell’agosto 1609.12

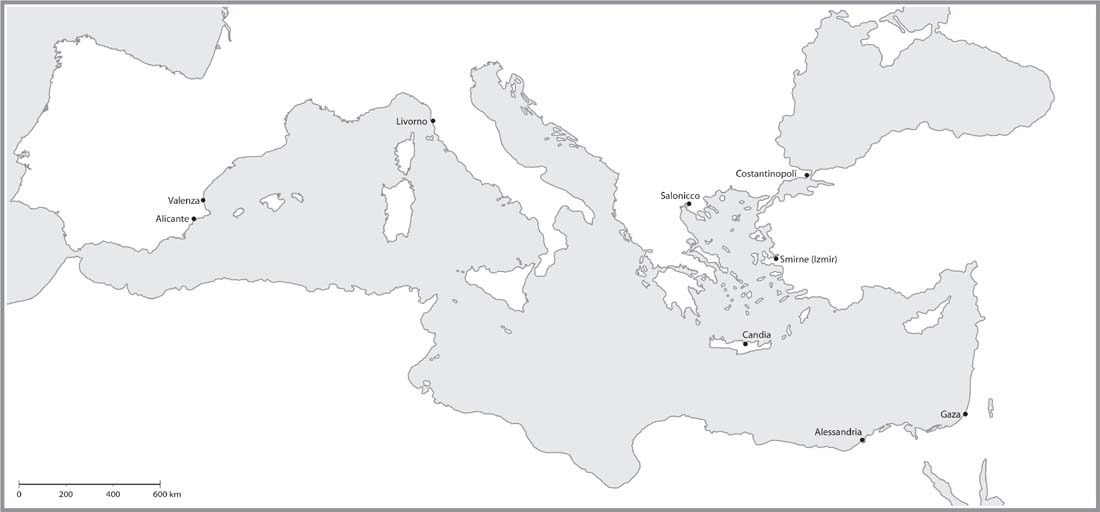

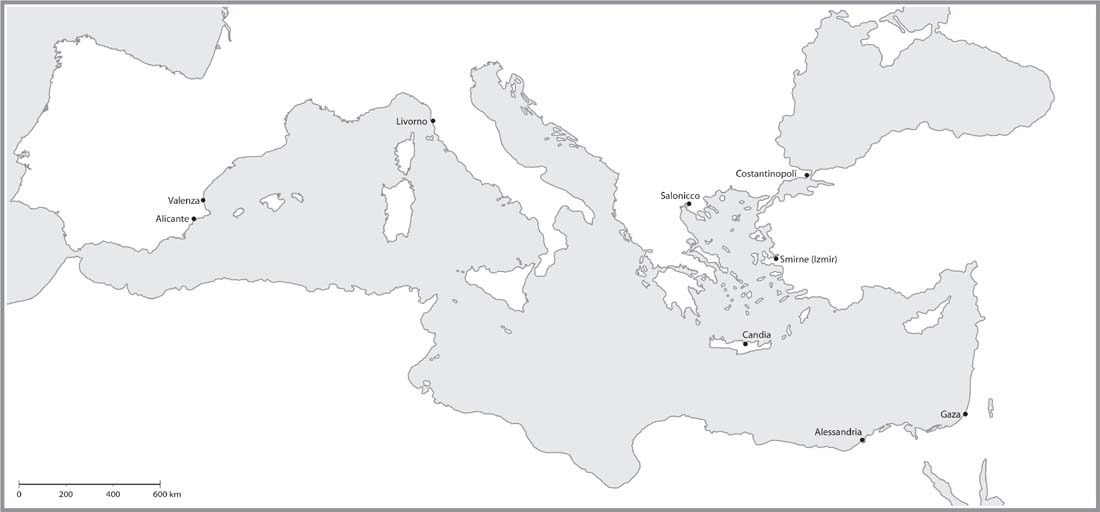

La tesi che la soluzione più semplice fosse mandare i moriscos in Nordafrica aveva avuto la meglio, e il decreto di espulsione si apriva con un insistito riferimento alla sediziosa corrispondenza dei moriscos con i governanti degli Stati barbareschi e con i turchi.13 Sebbene il decreto sancisse l’evacuazione immediata su navi fornite dalla Corona, il processo fu inevitabilmente molto più lento e le espulsioni si protrassero fino al 1614. Gli argomenti economici contro il provvedimento furono almeno in parte accolti: sei moriscos su cento ebbero il permesso di restare, purché si trattasse di contadini e di persone di presumibili sentimenti cristiani; avrebbero dovuto «insegnare il lavoro a coloro che sarebbero subentrati nella gestione delle proprietà, mostrando per esempio come far funzionare le macine per lo zucchero e i sistemi di irrigazione». Il decreto elenca in modo estremamente minuzioso (al lettore di oggi ricorderà la funesta conferenza di Wannsee, nella Berlino nazista) le specifiche categorie di persone tenute ad andarsene: essendoci famiglie miste, infatti, sorgeva la questione dei bambini con un genitore cristiano viejo.14 Le partenze dovevano avvenire da porti ben precisi, tra i quali Alicante, Valenza e Tortosa. Fu avviata una campagna di predicazione per spiegare che i moriscos avevano cercato di chiamare la flotta ottomana in Spagna e avevano offerto in appoggio ai turchi 150.000 uomini. I moriscos furono tentati di resistere, ma quando videro l’immane dispiegamento di forze messo in campo dagli spagnoli per scalzarli dalle loro terre, abbandonarono ogni speranza. Decisero, anzi, che nessuno avrebbe dovuto accettare di farsi inserire nella categoria speciale di coloro ai quali era permesso rimanere per insegnare ai cristiani come sfruttare la terra. Seppero esprimere uno spirito di solidarietà eccezionale. Quando si rese conto che nessuno avrebbe continuato a coltivare le sue piantagioni di zucchero nel regno di Valenza, il duca di Gandía cadde in preda alla disperazione: quanto stava accadendo era un disastro anche per lui, non meno che per i moriscos. Il 2 ottobre 1609, quasi 4000 moriscos furono imbarcati a Denia, molti su galee napoletane giunte appositamente per traghettarli sulla costa berbera. Le cifre andarono crescendo, e in breve tempo furono trasferite nel Nordafrica 28.000 persone. Trovare dove lasciarle non era un problema per le navi spagnole: il primo contingente fu portato a Orano, ancora in mano alla Spagna, e al loro arrivo i moriscos negoziarono con il governatore di Tlemcen il permesso di stabilirsi in territorio musulmano. Altri profughi rifiutarono le iniziali possibilità di passaggio gratuito offerte dagli spagnoli e organizzarono il viaggio da sé: in 14.500 si imbarcarono a Valenza, sotto lo sguardo degli abitanti cristiani, venuti per comprarne le sete e i pizzi a prezzi vantaggiosi in quello che diventò inevitabilmente «un gigantesco mercato delle pulci».15 Alcuni moriscos dichiararono apertamente che la partenza era per loro un atto di liberazione, anziché di persecuzione: i signori della costa berbera, dissero, «ci lasceranno vivere da mori e non da schiavi, come invece siamo stati trattati dai nostri padroni».

Ci sono elementi per ritenere che gli esuli furono oltre 150.000, anche se le stime di alcuni contemporanei risultano inferiori: l’Inquisizione valenziana contò 100.656 persone, compresi i 17.766 che si imbarcarono al porto della città; di questi ultimi, 3269 erano bambini di età inferiore ai dodici anni e 1339 ancora poppanti.16 L’attenzione passò quindi all’antico regno d’Aragona, da cui furono allontanati 74.000 moriscos. Un po’ meno ne partirono dalla Catalogna; molti sfollarono via mare, da Tortosa, ma altri scelsero la via di terra, raggiungendo la Francia con un durissimo viaggio attraverso i Pirenei. Il monarca francese Enrico IV insisté per farli trasferire tutti nel Nordafrica.17 L’alleanza franco-ottomana non prevedeva la protezione dei musulmani di Spagna, ed Enrico, uscito vincitore da aspre guerre fra protestanti e cattolici, era riluttante a permettere un’ulteriore diversificazione religiosa in un regno che aveva ottenuto grazie all’abbandono del protestantesimo.18 Il fenomeno, tuttavia, aveva colto i francesi alla sprovvista. Più tardi il cardinale Richelieu lo definì «l’atto più assurdo e barbaro negli annali del genere umano», anche se probabilmente con queste parole intendeva più condannare i cristiani spagnoli che difendere i musulmani di Spagna.19 Intanto la Corona spagnola si concentrò sulla Castiglia. Nel 1614 il Consiglio di Stato notificò a Filippo III che le operazioni si erano concluse.20 Considerati tutti i regni spagnoli, furono cacciati forse 300.000 moriscos.21

Dal punto di vista dei cristiani di Spagna, l’espulsione era un atto contro gli infedeli, nonostante avesse colpito anche alcuni cristiani di origine islamica ben assimilati, a dispetto delle rassicurazioni che a quanti avessero ricevuto di loro volontà il sacramento sarebbe stato concesso di restare. In seguito alla brutale politica della Corona, ora sulla costa berbera si era insediata un’eterogenea popolazione piena di rancore per il trattamento ricevuto, tanto che i moriscos si dedicarono in forze alle incursioni corsare sul litorale spagnolo. Ma accanto allo spirito di vendetta rimase la nostalgia per un passato ricordato con toni romantici. La musica di al-Andalus continuò a vivere, in parte tra i moriscos e in parte tra i più antichi gruppi di esuli, fuggiti in seguito ai disordini di Granada e di altri luoghi, e stabilitisi da tempo nelle città nordafricane. Gli abitanti indigeni del Nordafrica si rivelarono meno accoglienti di quanto i profughi avevano sperato. Dopo decenni di campagne contro le «pratiche moresche», molti moriscos erano notevolmente ispanizzati, nella lingua, nell’abbigliamento e nelle abitudini, e quindi non si integrarono con la popolazione maghrebina. La maggioranza di coloro che approdarono in Tunisia parlava spagnolo e molti avevano nomi spagnoli. Nel Nordafrica introdussero anche alcuni frutti americani, come il fico d’india, con cui avevano acquisito familiarità in Spagna tra il 1492 e il 1609.22 Quando volevano incontrare qualcuno che condividesse i loro costumi, a volte preferivano rivolgersi agli ebrei sefarditi, i quali avevano anch’essi nostalgia della Spagna d’un tempo, quella delle tre religioni, mantenevano una certa distanza dalle comunità ebraiche indigene e continuavano a parlare una forma di castigliano. Nell’esilio nordafricano venne così a crearsi una solidarietà emotiva tra gli ebrei sefarditi e i musulmani d’Andalusia.

II

Un po’ più tardi, nello stesso secolo, anche gli ebrei sefarditi conobbero una grave crisi. Tutto iniziò nella città di Smirne (o Izmir). Smirne e Livorno facevano parte di un sistema binario che collegava l’Italia al mondo ottomano.23 Fino agli inizi del XVI secolo, né l’una né l’altra città erano stati centri importanti. Ma visitando Smirne nel 1621, il barone de Courmenin scriveva:

Attualmente a Izmir si traffica molto in lana, cera d’api, cotone e seta, che gli armeni portano qui, anziché andare ad Aleppo. Per loro venire a Izmir è vantaggioso, perché risparmiano molti dazi. Vi trovano un gran numero di mercanti – veneziani, inglesi, olandesi, ma soprattutto francesi – che vivono in grande libertà.24

Come con la frutta secca delle isole Ionie, a richiamare su Smirne l’attenzione dei mercanti stranieri erano i prodotti agricoli locali. L’arrivo di quantità sempre più consistenti di seta persiana, portata dagli armeni attraverso l’Anatolia, è registrato anche da altri mercanti dell’epoca. Con i mercanti di seta europei i turchi non avevano particolari problemi, non così con quelli che cercavano grano o frutta, beni di cui Costantinopoli era non meno vorace.

Dopo il 1566 gli scambi commerciali dell’Europa con l’Egeo furono sconvolti dalla caduta dell’ultimo possedimento genovese nella regione, Chio. In assenza di una solida base genovese in alto mare, Smirne iniziò il suo sviluppo offrendo cotone prodotto nella zona e articoli più nuovi, come il tabacco, sui quali la Sublime Porta nutriva dubbi (non per una generica avversione al fumo, ma perché più tabacco si produceva nella regione, meno terreni vi si potevano coltivare a scopo alimentare, e la capitale ottomana esigeva costanti forniture di derrate).25 Quasi subito dopo la caduta di Chio, Carlo IX di Francia procurò ai mercanti francesi il diritto di commerciare a Smirne (1569). Nel 1580, anche Elisabetta I si assicurò una carta di privilegi commerciali, che divenne appannaggio della Levant Company inglese, e lo stesso fecero nel 1612 gli olandesi.26 La posizione di Smirne, nascosta all’interno di un golfo, al riparo da improvvise incursioni piratesche, era molto apprezzata dai mercanti stranieri, la cui presenza attirò tra l’altro in città un gran numero di ebrei, greci, arabi e armeni.27 Secondo il resoconto stilato da un viaggiatore nel 1675, la popolazione ebraica era di 15.000 individui, una cifra probabilmente eccessiva che va ridotta a circa 2000. Questi ebrei provenivano da ogni parte del Mediterraneo e anche da regioni più interne: c’erano sefarditi, sia levantini sia portoghesi, romanioti (ebrei greci) e ashkenaziti dell’Europa orientale. Sempre in cerca di protettori delle cui esenzioni fiscali approfittare, gli ebrei portoghesi avevano uno status giuridico mutevole: sul finire del XVII secolo si posero, insieme ai danesi e ai veneziani, sotto la protezione degli inglesi, poi sotto quella dei ragusei e infine sotto quella del sultano stesso, che però negò loro numerose agevolazioni fiscali, compiacendo così i loro rivali. Nel 1695, infatti, la Levant Company affermava: «A Smirne i nostri maggiori concorrenti sono gli ebrei».28

La speciale natura della Smirne seicentesca era particolarmente evidente a ridosso del porto, lungo la via dei Franchi, dove si trovavano le case degli europei, elegantemente arredate. I giardini sul retro di quelle abitazioni davano accesso al molo ed erano usati come vie di transito per le merci: dalle terrazze si poteva salire ai tetti dei magazzini.29 Nel 1700 un visitatore francese osservava:

È raro vedere qualche turco in via dei Franchi, una strada lunga quasi quanto l’intera città. Quando ci si trova in questa via sembra di essere in terra cristiana: si sente solo parlare italiano, francese, inglese e olandese, e tutti per salutare si cavano il cappello.

Ma di tutte le lingue parlate in via dei Franchi, la più diffusa era il provenzale dei mercanti di Marsiglia, «perché i provenzali sono i più numerosi». I cristiani erano liberi di gestire le loro taverne, e lo facevano senza troppo tatto, tenendole aperte giorno e notte. Altro aspetto degno di nota era la libertà di culto: «Nelle chiese si canta apertamente, si intonano salmi, si predica e si officia il Servizio Divino, senza problemi».30 Aveva insomma preso corpo un’efficiente città portuale, nella quale musulmani, ebrei e cristiani di ogni genere vivevano gli uni accanto agli altri in nome del commercio: c’erano tre chiese per gli europei occidentali, due per i greci e una per gli armeni. E c’erano varie sinagoghe, anche se a infiammare la comunità ebraica, negli anni Settanta del Seicento, saranno i fatti accaduti nella sinagoga portoghese (e il calore di quelle fiamme sarà avvertito dai cristiani e dai musulmani non meno che dagli ebrei).

Sul fronte degli affari i diversi gruppi etnici e religiosi presenti a Smirne cooperavano. I mercanti della Levant Company inglese si servivano spesso di agenti ebrei, tra i quali c’era un decrepito e gottoso mediatore di nome Mordecai Zevi (frequenti anche le forme Sevi, Tzvi o Sebi), un ebreo greco che aveva iniziato la carriera nell’umile mansione di sensale d’uova.31 Zevi aveva tre figli, due dei quali divennero anch’essi intermediari; il terzo, Sabbatai, cominciò invece ad avere strane visioni e si immerse in una delle dimensioni più oscure del sapere giudaico. Gli studi cabalistici avevano alle spalle una lunga fioritura, prima tra gli ebrei spagnoli e, a partire dal 1492, tra i sefarditi di Safed, in Palestina. I rabbini ritenevano che lo studio della Kabbalah fosse pericoloso se praticato prima dei quarant’anni, età raggiunta la quale si era in possesso del necessario patrimonio di conoscenza e della necessaria maturità. Tale opinione non dissuase però Sabbatai Zevi, che condusse i suoi studi da autodidatta quando era ancora un ragazzo: «Imparò tutto da solo, e fu uno dei quattro che pervennero da sé alla conoscenza del Creatore», gli altri essendo il patriarca Abramo, Ezechia re di Giuda e Giobbe.32 Dalle descrizioni dei suoi sbalzi d’umore e della sua condotta è difficile non farsi l’idea che Sabbatai avesse una personalità di tipo bipolare, dove all’insicurezza e all’introspettività facevano da contraltare l’esaltazione estatica e la megalomania. Quando declamava le parole di Isaia (14,14): «Salirò sulle regioni superiori delle nubi», immaginava di ascendere realmente. Invitava gli amici a confermare che egli aveva il potere di levitare, ma poiché essi negavano di averlo visto compiere tale prodigio, li rimproverava: «Se non siete stati degni di partecipare a questa gloriosa visione, è perché non eravate purificati quanto me».33

A un certo punto parve che fosse finalmente giunto il tempo di salvare il popolo di Israele. Negli anni Cinquanta del Seicento una serie di tremendi massacri compiuti dai cosacchi nell’Europa orientale insinuarono tra gli ebrei, anche in quelli del lontano Mediterraneo, un profondo senso di crisi; i profughi che riuscirono a guadagnare un porto sicuro nell’impero ottomano portarono la testimonianza di ciò che era accaduto. Il senso di grave difficoltà era non meno acuto di quello diffusosi nel 1492, quando la cacciata degli ebrei dalla Spagna aveva rinfocolato l’antico fervore messianico. E Sabbatai, ormai ventenne, cominciò a presentarsi come una figura messianica, sebbene non fosse chiaro che cosa pretendesse esattamente di essere. Accantonando secoli di tradizione, iniziò a pronunciare in sinagoga le quattro lettere che compongono il nome di Dio (che gli ebrei sostituiscono sempre con Adonai, «mio Signore») e cominciò a contraddire i comandamenti della Torah, per esempio il divieto di mangiare il grasso intorno ai reni degli animali, riservato ai sacrifici nel tempio. Accompagnava persino l’assunzione del cibo proibito con questa preghiera: «Benedetto sei Tu, Signore, nostro Dio e re dell’universo, che permetti ciò che è proibito». La sua vita privata era complessa: se si era preso in moglie una prostituta, Sarah, che aveva accumulato un po’ di denaro facendo l’indovina, era soltanto per ripercorrere i passi del profeta Osea, che aveva sposato una meretrice.34 Recatosi per alcuni giorni a Salonicco, vi rimediò diversi seguaci, impressionati dalle sue virtù profetiche e dalla sua sicurezza. Girò poi il Mediterraneo orientale, con il chiaro proposito di conquistarsi l’approvazione dei rabbini palestinesi, la cui opinione era alquanto rispettata nel mondo ebraico. Il suo discepolo più importante era un certo Nathan, irrequieto ebreo di Gaza che divenne il suo più strenuo difensore. Purtroppo Sabbatai non riuscì a compiere alcun miracolo, nemmeno per i suoi seguaci di Hebron, dove il principale rabbino sefardita, Haim Abulafia, dichiarò: «Non credo che il Messia verrà in questo modo».35 A Sabbatai, d’altronde, mancava l’importante credenziale di appartenere alla casa reale di Davide.

Tornato a Smirne, il 12 dicembre 1665 irruppe con la folla dei suoi seguaci nella sinagoga portoghese della città e ne cacciò i vecchi responsabili. Acquisita così una base per lanciare le proprie attività, istituì nuove feste, sopprimendone di antiche (in particolare il digiuno estivo per commemorare la distruzione del Tempio, pratica superflua se la redenzione per cui gli ebrei erano soliti pregare quel giorno era ormai in atto). Invitava a leggere la Torah anche le donne, prassi allora sconosciuta, e intratteneva l’assemblea declamando un canto erotico giudeo-spagnolo, Meliselda, in cui la bella figlia di un imperatore incontra un giovane e si congiunge carnalmente con lui: «Il volto della fanciulla era una spada scintillante di luce, le labbra erano simili a rossi coralli lucenti, la pelle bianca e deliziosa come latte».36 Nessuno fino allora l’aveva notato, ma quel canto era una palese allegoria di quel legame tra il Messia e la Torah che rappresentava la Presenza divina. Ma il Messia doveva essere un autentico re, non solo un capo religioso, e così Sabbatai si proclamò imperatore e cominciò a nominare i propri seguaci re e imperatori di terre quali il Portogallo, la Turchia o Roma (questi ultimi due titoli furono riservati ai suoi fratelli). Naturalmente si mostrava magnificamente paludato, compiacendosi del titolo di «re dei Giudei». La fama delle sue imprese, se possiamo chiamarle così, giunse fino ad Amsterdam, grazie alla corrispondenza dei mercanti sefarditi e di quelli cristiani.37 Nei suoi seguaci il suo comportamento, lungi dal suscitare sdegno, confermò la convinzione che egli fosse il tanto atteso Messia.

I cristiani però leggevano gli eventi, che seguivano con attenzione, in una chiave ben diversa: «Soltanto Dio sa se costui non sia uno strumento per convertire quel popolo cocciuto».38 L’interesse dei mercanti cristiani per il fermento che andava crescendo tra gli ebrei del Mediterraneo orientale (e che di lì a poco si sarebbe propagato anche all’Italia) risulta più comprensibile se si considerano le origini del movimento di Sabbatai Zevi. Il modo in cui Sabbatai si propone come un Messia con il potere e l’autorità di superare parti dell’antica legge ricorda il profilo di Gesù di Nazaret che emerge dai Vangeli. Attraverso l’attività del padre, a Smirne il giovane Sabbatai aveva avuto contatti con i mercanti inglesi e con altri mercanti cristiani. Anche tra loro si stavano diffondendo idee apocalittiche: negli anni Cinquanta del XVII secolo l’Inghilterra era un luogo di fermento religioso, dove esaltate sette protestanti si contendevano le posizioni, alcune propugnando peculiari idee messianiche (lo stesso Oliver Cromwell non fu del tutto estraneo a questo fenomeno). Al Vecchio Testamento queste sette dedicavano una lettura minuziosa, con grande attenzione ai passi in cui si riteneva profetizzata la «seconda venuta» del Cristo. Tra questi gruppi c’erano i «quintomonarchiani» (fifth monarchy men), precursori dei quaccheri, le cui origini erano permeate di apocalittica attesa.39 Un altro movimento che influenzò i mercanti cristiani, e indirettamente Sabbatai Zevi, fu l’«illuminismo dei Rosa-Croce», un’intricata dottrina con componenti alchemiche che ebbe diffusione grazie alla parola scritta nel XVII secolo.40 Il movimento ebbe origine nella Germania devastata dalla guerra dei Trent’anni, ma le sue teorie attrassero uomini di scienza in tutto il Nordeuropa. E sulle rotte lungo le quali il cotone di Smirne giungeva in Inghilterra viaggiò, in senso opposto, il pensiero esoterico.

Le attività di Sabbatai Zevi rimasero circoscritte all’impero ottomano e a certe aree del Mediterraneo. Logico, quindi, che il nome di Sabbatai arrivasse all’orecchio del sultano: c’era un suddito ebreo che aveva assegnato al fratello il titolo di «re di Turchia», e nelle sinagoghe dei suoi seguaci la tradizionale preghiera per il monarca ottomano era stata modificata in modo che, anziché invocare la benedizione di Dio sul sultano, l’assemblea pregava per «il nostro Messia, l’unto del Dio di Giuseppe, il leone celeste, il cervo celeste, Messia di giustizia, re dei re, il sultano Sabbatai Zevi».41 Il visir Fazil Ahmed Pascià, che era caduto sotto l’influenza di una corrente radicale dell’islam che disprezzava le altre religioni, era stato impegnato dalla guerra contro i veneziani a Creta, ma ora poteva richiamare l’attenzione del sovrano su quel turbolento profeta.42 A propiziare l’incontro con Fazil Ahmed furono i piani stessi di Sabbatai. Il 30 dicembre 1665 salpò con i suoi seguaci da Smirne alla volta di Costantinopoli, dove intendeva instaurare il suo regno. Navigare fuori stagione era pericoloso, anche per attraversare un breve tratto del mar Egeo, ma a placare la tempesta che li investì bastarono le parole del Salmo 107: «La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare» (v. 29). Sabbatai rimase in mare quasi quaranta giorni. Nel frattempo gli ebrei dell’impero ottomano si erano radunati in gran numero per accoglierlo. Ma ad attenderlo c’erano anche le autorità turche, che lo catturarono e lo tradussero in carcere, eppure persino il viaggio verso la prigione fu trasformato dagli adepti in una grande processione pubblica e anche da detenuto gli fu concesso di ricevere i suoi seguaci. Il sultano Mehmed IV si trovava a Adrianopoli (Edirne), sulla via interna dei Balcani, e prima che il profeta potesse essere portato alla sua presenza passò diverso tempo. Quando ciò avvenne, Sabbatai fu posto di fronte a una scelta: dimostrare di essere il Messia compiendo un miracolo o convertirsi all’islam. Il miracolo richiesto consisteva nella seguente prova: gli arcieri turchi avrebbero scoccato le loro frecce contro il suo corpo nudo, che le frecce avrebbero dovuto attraversare da parte a parte senza procurare alcun danno. Sabbatai vacillò: meglio «diventar turco», cosa che fece senza troppe difficoltà.43

L’apostasia fu resa ancora più scioccante dal fatto che gli ebrei di Adrianopoli si erano riuniti con enormi aspettative per assistere all’arrivo di Sabbatai Zevi alla corte del sultano. Per tutta risposta Sabbatai denunciò i propri discepoli, accettò la carica onorifica di custode delle porte palatine e assunse il nome di Aziz Mehmed Effendi. Le comunità ebraiche della Turchia, dell’Italia e di altri luoghi furono attraversate da un profondo sconcerto: per alcuni i fatti avevano dimostrato senz’altro che Zevi era un impostore; per altri quei fatti erano semplicemente fonte di sconforto e avvilimento; per altri ancora le scelte di Sabbatai non erano che un’ulteriore fase della sua rivelazione al mondo: forse il Messia si era apparentemente fatto turco prima di svelarsi completamente; alcuni dei seguaci lo imitarono e si convertirono all’islam, pur continuando a praticare in segreto il giudaismo: nacque così la setta Dönme, tuttora presente in alcune zone della Turchia. Un autore gesuita scriveva che durante i suoi lunghi digiuni Sabbatai riusciva a serbare le energie attingendo a una scorta di biscotti. Tuttavia non c’è motivo per ritenere che si trattasse di uno sfacciato impostore: era un illuso, megalomane e dissennato, ma persino i suoi detrattori riconoscevano che lui e il suo principale sostenitore, Nathan di Gaza, erano uomini addottrinati.44 Il fatto è che «acquisire solo un po’ di dottrina è pericoloso», più che mai nell’universo esoterico della Kabbalah.

I viaggi di Sabbatai e la diffusione del movimento da lui fondato rivelano aspetti importanti delle reti di contatti che collegavano tra loro i vari porti del Mediterraneo. Dalla base commerciale di Smirne le sue idee filtrarono a Salonicco, a Livorno, e quindi nei Balcani e nell’entroterra italiano; e non trassero alimento solo dal mondo ebraico, ma furono influenzate anche dall’entusiasmo millenaristico dei mercanti di fede protestante che avevano portato le loro concezioni a Smirne dall’Inghilterra, dall’Olanda e dall’Europa centrale. Gli uomini del Nord contribuirono a ridisegnare non solo la mappa commerciale del Mediterraneo, ma anche quella religiosa.

III

Il Mediterraneo del XVII secolo, con i suoi corsari rinnegati, i suoi moriscos sfollati, i suoi convertiti sabbataiani e i suoi mercanti «portoghesi» era quindi un luogo in cui le identità religiose andavano continuamente alterandosi e rimodellandosi. Anche le comunità cristiane furono sottoposte a violente sollecitazioni. Ben lo dimostra il caso di Creta, che vide Venezia impegnata in una lunga lotta per conservare il controllo del suo più importante possedimento d’oltremare. Per i veneziani Creta stava diventando un gravoso peso economico, e la Serenissima si domandava non tanto «se» ma piuttosto «quando» sarebbe arrivato il momento di mandare una grande flotta a difendere l’isola dai turchi: alla presa di Cipro (1571) sarebbe inevitabilmente seguito un attacco ottomano a Creta. Né si trattava soltanto di combattere i turchi. I cretesi, discendenti sia dei greci sia dei veneziani mescolatisi con la popolazione greca, avevano colto l’opportunità aperta nel tardo Cinquecento dal commercio di vino e olio per piantare nell’isola viti e ulivi, e così intorno alla metà del XVII secolo l’olio d’oliva era diventato il principale prodotto esportato da Creta, mentre il vino locale era molto richiesto nell’Egeo ottomano e nel delta del Nilo. In compenso, la produzione di grano era diminuita al punto che Creta incontrava difficoltà a soddisfare il proprio fabbisogno, un mutamento tanto più impressionante se si pensa che l’isola era stata a lungo una delle principali fonti di frumento della Serenissima. I cretesi iniziarono a importare grano dai territori ottomani, e tutto andò bene finché i veneziani continuarono a blandire il sultano turco e quest’ultimo non si accorse che le scorte di grano si andavano assottigliando anche all’interno del suo impero. I legami tra Creta e il mondo ottomano si stavano quindi facendo più stretti già prima che i turchi acquisissero, verso la metà del XVII secolo, il controllo dell’isola.45 L’unica ragione per cui il sultano tollerava la signoria veneziana su Creta era il desiderio di non turbare gli scambi commerciali tra Venezia e i territori ottomani. Ma con il progressivo ritrarsi della Repubblica dal commercio con il Levante, l’interesse della Sublime Porta per lo speciale rapporto con i veneziani venne meno. Ai turchi non era peraltro sfuggito che le varie potenze europee si stavano azzannando fra loro in quella che sarebbe diventata la guerra dei Trent’anni. L’eventualità che i cristiani reagissero in modo compatto a un attacco su Creta era perciò remota. Gli Ottomani, inoltre, non avevano più il pensiero della guerra con la Persia, in cui avevano logorato le loro energie tra il 1624 e il 1639.46

Il casus belli della lunga guerra di Creta fu la cattura, nel tardo 1644, di una nave turca in viaggio da Costantinopoli all’Egitto via Rodi, a bordo della quale c’erano il capo eunuco dell’harem e il nuovo giudice di Mecca. L’azione fu condotta da pirati maltesi, che uccisero il capo eunuco, fecero prigioniero il giudice e si impadronirono di un enorme bottino. Sebbene i veneziani non avessero avuto alcun ruolo nell’attacco, la corte del sultano sostenne che i maltesi avevano usato i porti veneziani di Creta e Cefalonia. Alla fine del giugno 1645 giunse al largo di Creta una grande flotta ottomana.47 Le marine cristiane del Mediterraneo occidentale furono mobilitate, e anche Napoli, Malta e lo Stato Pontificio inviarono qualche nave. Venezia, naturalmente, schierò la propria flotta, ponendo a capo delle operazioni un doge ottantenne. Ma ogni sforzo fu vano: nel giro di pochi mesi i turchi conquistarono la seconda e la terza città dell’isola, La Canea e Retimno, oltre che gran parte dell’entroterra.48 Fortunatamente per i veneziani, la capitale, Candia, era saldamente protetta da fossati, mura, rocche e rivellini, un aggiornato sistema difensivo in grado di resistere a qualsiasi proiettile turco. Il piano strategico degli alleati era quello di impegnare la marina ottomana in scontri combattuti lontano da Creta e vicino al cuore dell’impero nemico: sin dall’inizio del conflitto i Dardanelli divennero un punto caldo e dal 1654 furono teatro di numerosi scontri, con cui i veneziani cercarono di impedire che altre navi turche entrassero nell’Egeo per dare manforte agli invasori.49 Malgrado ciò, la pressione su Candia si fece più intensa, e nel 1669 la situazione era ormai critica. Il re di Spagna promise aiuti, che tuttavia non arrivarono mai: più che i turchi, infatti, ciò che lo preoccupava era un possibile attacco dalla Francia. Dal canto suo, il re di Francia inviò navi in soccorso, ma la sua flotta era decisamente inferiore a quella ottomana, che conseguì una facile vittoria, mettendo gli alleati in fuga. Candia era sola. Il 6 settembre 1669 i veneziani si arresero, consegnando la città e riconoscendo la sovranità ottomana su Creta. Secondo il loro costume, colsero però l’occasione per concludere con la Sublime Porta un trattato di pace.50 Certo sapevano che una grande epoca della loro storia era giunta al termine, dal momento che avevano governato Creta fin dagli inizi del XIII secolo. All’atto della capitolazione gli inviati della Serenissima dichiararono: «Siamo venuti a consegnare una fortezza che non ha pari al mondo. È una perla senza prezzo, quale nessun sultano ha mai posseduto». Di lì a poche ore un sultano ne sarebbe entrato in possesso.

L’avvento degli Ottomani non provocò una rivoluzione nell’isola.51 Candia divenne il centro di una rete regionale, mentre La Canea, a ovest, diventò il porto prediletto dal commercio internazionale. Dove un tempo operavano i mercanti veneziani, ora si affacciavano, decisi a rimpiazzarli, i mercanti francesi, agevolati dalla loro storia di buoni rapporti con la corte ottomana. Nonostante il diffondersi dell’islam, a Creta la produzione di vino non si arrestò. Sia i mercanti francesi sia quelli cretesi ricavavano dall’isola dolce vino malvasia, olio, frutta secca, formaggio, miele e cera. A volte si esportava anche un po’ di frumento, soprattutto quando le antistanti coste nordafricane erano colpite dalla carestia. I monaci del monastero di Arkadi producevano quello che in uno scritto del 1699 un viaggiatore francese definiva un vino profumatissimo, «ricco, vivace, corposo e dal colore intenso». Nei cretesi nacque inoltre un’inestinguibile passione per il caffè, che veniva portato nell’isola dallo Yemen attraverso l’Egitto ottomano, a sua volta destinato a trasformarsi nel principale mercato dei prodotti cretesi. Degna di nota è poi l’affermazione dei mercanti indigeni, che, pur relegati in posizione marginale durante il dominio veneziano, avevano cominciato a farsi largo già prima della conquista turca. Quando i turchi occuparono l’isola, insomma, a livello locale esisteva una solida base di competenze commerciali, formata da mercanti ansiosi di smerciare i prodotti dell’isola nei territori ottomani.52

La presenza di marinai e mercanti greci si fece più familiare, ma nella Candia conquistata dai turchi la maggioranza dei mercanti era costituita da musulmani. Ciò potrebbe indurre a credere che la città fosse stata ripopolata, ma in verità la maggior parte di questi commercianti islamici erano cretesi che avevano cambiato religione, non residenza. Nel 1751, quasi tutte le quarantotto navi che componevano la flotta mercantile di Candia erano proprietà di musulmani.53 La pronta accettazione dell’islam da parte delle città cretesi è un dato significativo. Ma la popolazione autoctona fece in modo che il passato non venisse dimenticato: la lingua corrente dell’isola rimase il greco, utilizzato sia dagli islamici sia dai cristiani ortodossi. I cretesi cessarono di avere regolari contatti con la Chiesa latina, che ai tempi di Venezia aveva esercitato il controllo sulla gerarchia di Creta. I veneziani avevano messo al bando i vescovi ortodossi, sebbene nell’isola fossero ancora attivi, sotto la protezione delle autorità, le loro chiese e i loro monasteri: i monaci cretesi erano stimati anche oltremare e diversi di loro divennero abati di Santa Caterina, sul Sinai. I conquistatori ottomani non si lasciarono sfuggire l’occasione di guadagnarsi il sostegno degli ortodossi, nominando un arcivescovo di Creta ancor prima di mettere le mani su Candia.54 Non minore importanza della comparsa dell’islam ebbe quindi nell’isola la riaffermazione della Chiesa ortodossa e del suo primato tra coloro che non abbracciarono la nuova fede. Creta, con il suo stretto legame con il Sinai, diventò per la Chiesa ortodossa greca un centro di rinascita nel Mediterraneo orientale.

IV

L’idea che gli abitanti dei porti, delle coste e delle isole del Mediterraneo facessero parte di un’unica comunità trova conferma nell’uso di una lingua comune, la cosiddetta lingua franca*.55 L’esistenza di lingue che consentivano ai popoli delle diverse sponde di comunicare risale alla remota antichità, quando il punico, il greco e poi il tardo latino si diffusero in ampi settori del grande mare.56 Molti probabilmente comunicavano in una sorta di pidgin assai approssimativo, fatto di gesti non meno che di parole. Tra gli ebrei sefarditi una certa diffusione l’aveva il giudeo-spagnolo che, parlato dal Levante al Marocco, permetteva a mercanti, pellegrini e altri viaggiatori una facile comunicazione e fu adottato anche dai romanioti. Chi parlava lingue romanze non doveva avere in genere grandi difficoltà a comunicare (come può testimoniare chiunque abbia assistito in Spagna a una riunione con la presenza di parlanti italiani). Molto più consistenti erano le barriere tra le lingue neolatine e gli idiomi delle terre islamiche, come l’arabo e il turco. Agli albori dell’era moderna, i turchi avevano in uso numerosi vocaboli nautici di derivazione italiana e greca, elemento che la dice lunga su quali fossero i modelli da cui copiavano le loro navi e la relativa attrezzatura.57 Oltre alla necessità di comunicare che accomunava mercanti e marinai, c’erano le esigenze dei proprietari di schiavi, che dovevano essere in grado di impartire ordini ai prigionieri; anche i bagni*, i quartieri degli schiavi, erano luoghi in cui i turchi o gli europei, secondo il caso, gridavano ordini in una strana mescolanza di lingue, il cui nucleo era per lo più costituito da una combinazione di italiano e spagnolo. La lingua franca* tunisina era molto vicina all’italiano, mentre quella algerina era più simile allo spagnolo, una differenza determinata sia dalla prossimità geografica sia dall’influenza politica.58 Qualcuno ebbe a dire di un pascià algerino del XVIII secolo che «capiva e parlava la lingua franca*, ma considerava inadeguato alla sua dignità usarla con cristiani liberi». Era utilizzata soprattutto dai rinnegati che si facevano corsari, i quali a volte trovavano difficile acquisire piena padronanza del turco o dell’arabo. Nella lingua franca* i vocaboli andavano soggetti a slittamenti semantici. Così, tra i turchi la parola di origine italiana forti significava «con gentilezza» non «con forza», mentre l’espressione todo mangiado non voleva dire «tutto mangiato», ma acquisiva il significato più ampio di «scomparso».59 Pensare che la lingua franca* fosse un idioma con regole formali e con un lessico stabile sarebbe un errore. Proprio nella sua volubilità e nella sua incostanza si esprimeva perfettamente la mutevole identità della gente che popolava il Mediterraneo protomoderno.