Chapitre 3

Le film signifie :

cinéma et langage

1. Bref historique de la théorie classique

Le film fait voir et entendre, il raconte, il signifie et vise un spectateur. Il « signifie » veut dire qu’il produit un sens, ou plutôt un ensemble de sens, au moyen d’images mouvantes et de sons. Il offre au spectateur des significations. La signification est étudiée par une science, la « sémiologie », définie au départ par le linguiste suisse francophone Ferdinand de Saussure, et qui s’est surtout développée dans les années 1960. Mais le processus de production du sens propre au cinéma se retrouve dès les origines l’objet des réflexions sur le cinéma, dès la fin des années 1910, et dans plusieurs pays simultanément, depuis les États-Unis jusqu’à l’Allemagne, en passant par la France, la Russie et l’Italie, malgré la rareté des traductions d’un pays à l’autre. Le retard de ces traductions, surtout en langue française, est à l’origine de nombreux décalages dans l’influence de certains courants et de certains concepts. Ce chapitre est consacré à une présentation historique du problème de la signification au cinéma depuis les premières théories. Nous avons particulièrement développé la présentation des théoriciens antérieurs aux années 1980, sans doute plus oubliés que les auteurs récents. Un livre de Francesco Casetti, Les Théories du cinéma depuis 1945 (1993), apporte des développements plus conséquents sur les principaux courants de pensée qui ont marqué cette histoire déjà longue d’un siècle.

1.1 Deux précurseurs : Vachel Lindsay et Hugo Münsterberg

1.1.1 Vachel Lindsay

L’un des premiers auteurs à définir le pouvoir de certaines formes cinématographiques de produire un sens, par exemple le « gros plan de visage », est le poète américain Vachel Lindsay (1879-1931) qui publia dès 1914 un livre de critiques de cinéma, The Art of the Moving Picture – traduit en français sous le titre De la caverne à la pyramide en 2000, soit 86 ans plus tard1 ! Ce livre pionnier est sans conteste le tout premier à défendre l’idée d’un cinéma comme partie intégrante des Beaux-Arts, et non comme théâtre filmé. Pour cela, Lindsay se sert essentiellement de comparaisons entre cinéma et sculpture, peinture, architecture, danse. « Edison est le nouveau Gutenberg. Il a inventé la nouvelle imprimerie », écrit Lindsay. Son livre témoigne de sa conviction militante : du mythe platonicien et des tâtonnements de la peinture pariétale aux beautés iconiques et verbales des hiéroglyphes égyptiens, « de la caverne à la pyramide » donc, tout invite l’homme moderne à « penser en images » et l’Amérique à reconnaître dans le cinéma la seule grammaire possible pour le lexique de son imaginaire national. Assurément, pour Lindsay, le cinéma signifie et il le fait d’une manière très personnelle, encore inédite dans l’histoire des représentations visuelles. Par exemple, il s’émerveille qu’au cinéma un personnage peut en signifier toute une catégorie, une jeune fille pour « toutes celles qui vont au bal », et de ce qu’un gros plan peut avoir une dimension symbolique, grâce à la capacité signifiante des images. La comparaison entre le cinéma et les autres arts va connaître une fortune considérable tout au long des développements de la théorie, comme nous allons le vérifier au cours de ce trajet historique.

Le livre précurseur de Lindsay sera remarqué par D.W. Griffith. Celui-ci le fera même distribuer dans ses studios, d’où la renommée du texte dans la tradition culturelle nord-américaine et sa méconnaissance en France2.

1.1.2 Hugo Münsterberg

Le profil professionnel de Hugo Münsterberg (1863-1916) est bien différent. Il est l’auteur du premier ouvrage de théorie systématique sur le cinéma jamais écrit : The Photoplay, A Psychological Study (1916)3. Münsterberg était un psychologue allemand qui fut invité à Harvard en 1892. À partir de 1897, il dirige le département de philosophie de cette université prestigieuse. Ce n’est qu’en 1915 qu’il découvre le cinéma un peu par hasard, et il va alors voir durant des mois de très nombreux films pour en tirer son essai sur le cinéma, qui est son dernier livre, publié l’année même de sa disparition.

Malgré son sous-titre, ce livre n’est pas seulement un traité psychologique. La première partie étudie, dans une perspective quasi « cognitiviste » avant la lettre, les traits essentiels de l’activité spectatorielle durant la projection : construction d’une profondeur imaginaire, perception d’un mouvement apparent ; variabilité de l’attention, et moyens pour le film de la diriger ; mise en jeu de la mémoire et de l’imagination ; émotions. C’est comme cela que le film signifie. Il faut souligner que Münsterberg prend alors parti pour le long métrage de fiction, par opposition à ce qu’il nomme la « photoconnaissance ». Pour lui, le cinéma est un art lorsqu’il traite de fiction. La signification vient de la capacité du cinéma à mimer des opérations psychiques, comme l’attention, la mémoire, la prévision et à aiguiller l’attention du spectateur par le gros plan, la composition de l’image, les oppositions fixe vs mobile, proche vs lointain. Il note également que le spectateur a la faculté de porter un jugement sur des actions (un enfant en danger au bord d’une falaise, déjà évoqué au chap. 2.4 § 4.5.1) ou des personnages (un cuistre), une fois qu’il a identifié cette situation et ce personnage.

La seconde partie de l’ouvrage esquisse une esthétique du cinéma, de type formaliste. L’art est défini, selon Münsterberg, non par l’imitation mais par la transformation du monde en beauté, selon un idéal assez classique.

Dans cette perspective, le cinéma « nous montre un conflit significatif d’actions humaines dans des images mouvantes qui, délivrées des formes physiques de l’espace, du temps et de la causalité, sont ajustées au libre jeu de nos expériences mentales, et parviennent à une séparation totale du monde pratique par l’unité parfaite de l’histoire racontée et de son apparence picturale » : c’est sa définition esthétique ; elle amène Münsterberg à adopter une attitude assez méfiante envers l’utilisation de sous-titres et autres mentions écrites, ainsi que de la musique d’accompagnement, qui nuisent à la pureté des moyens artistiques ; symétriquement, il se fait de la fonction de ce nouvel art une très haute idée : « Le monde extérieur a perdu son poids, il a été libéré de l’espace, du temps et de la causalité, et vêtu dans les formes de notre conscience. L’esprit a triomphé de la matière, et les images se succèdent avec l’aisance des sons musicaux. C’est un plaisir suprême qu’aucun autre art ne peut procurer. »

3.1 La Vie d’Adèle, chapitres 1 et 2 (Abdellatif Kéchiche, 2013).

Une esthétique fondée sur les très gros plans de visages, filmés caméra à la main. Un retour à la force expressive des origines du cinéma pour filmer l’itinéraire sentimental d’une adolescente des années 2010 avec ses chapitres successifs.

Cette approche idéaliste – universellement ignorée jusqu’à la réédition du livre en 1970 aux États-Unis – est proche de celle, notamment, de Jean Epstein, et plus tard de Christian Metz dans Le Signifiant imaginaire.

Vachel Lindsay et Hugo Münsterberg sont assurément des précurseurs et il importait de les évoquer à ce titre, même si leurs livres sont longtemps restés oubliés après leur publication initiale, et particulièrement en France.

1.2 La contribution française aux débuts de la théorie : Louis Delluc et Jean Epstein

C’est un poète italien, Ricciotto Canudo (1877-1923), également romancier, philosophe et essayiste, fixé à Paris dès 1901 qui lance les premières réflexions esthétiques sur le cinéma. Il y fonde trois revues, dont la Gazette des Sept Arts (1922). Canudo voyait le début du xxe siècle comme voué à une synthèse de l’art et des arts. Il reste surtout connu aujourd’hui pour sa prise de parti extrêmement précoce en faveur du cinéma, dès 1908 avec son article « Triomphe du Cinématographe », d’abord publié en italien, puis traduit en français, avant même que celui-ci pût vraiment apparaître comme un art. Canudo est l’inventeur et le promoteur zélé de la formule du cinéma comme « septième art » (non sans quelque hésitation : en 1911, il était le « sixième art » et en 1908, le « cinquième art »), qu’il définit et défendit systématiquement après la guerre, notamment dans une célèbre conférence de 1921 qui imposa la formule. Cette même année, il fonda le CASA (Club des Amis du Septième Art), deuxième ciné-club de France après celui de Delluc fondé en 1920, et promis à une longue postérité. Il tenta de donner, dans ses critiques et essais, les bases d’une esthétique du cinéma et de préciser la métaphore du « langage cinématographique ».

« Le cinéma, multipliant le sens humain de l’expression par l’image, ce sens que la Peinture et la Sculpture avaient seules gardé jusqu’à nous, formera une langue vraiment universelle aux caractères encore insoupçonnables. Pour ce, il lui est nécessaire de ramener toute la “figuration” de la vie, c’est-à-dire l’art, vers les sources de toute émotion, cherchant la vie elle-même en elle-même, par le mouvement […] Neuf, jeune, tâtonnant, il cherche ses voix et ses mots. Et il nous ramène, avec toute notre complexité psychologique acquise, au grand langage vrai, primordial, synthétique, le langage visuel, hors l’analyse des sons. »

Il prit parti, comme toute l’avant-garde, pour l’image et contre l’adaptation littéraire, pour la couleur et pour la musique (mais à condition qu’elles se soucient d’être réellement expressives). Il esquissa également des catégories stylistiques, qui restent logiques et indicatives.

Il fut sans doute l’un des premiers, avec Vachel Lindsay, à avoir tenté d’intégrer le cinéma dans un système général des arts. Partant d’une bipartition des arts qui sera souvent reprise, notamment par Étienne Souriau – d’un côté les arts de l’espace avec l’architecture, la peinture et la sculpture qui en découlent, de l’autre les arts du temps avec la musique, complétée par la poésie et la danse –, le cinéma vient à ses yeux « combler le fossé entre les arts du temps et les arts de l’espace », occupant alors la position de septième art. Ses positions sur le cinéma sont toutefois souvent plus lyriques ou programmatiques que véritablement systématiques. Il s’en dégage néanmoins de façon très nette une conception artistique du film : les metteurs en scène, qu’il baptise avant Delluc « écranistes », sont les égaux des grands créateurs des autres disciplines, ce qui a pour conséquence de fréquentes condamnations du commerce et de l’industrie du cinéma, et son effort pour créer des lieux de diffusion pour les œuvres de qualité, des salles spécialisées. À la recherche d’une spécificité du film, cet « art plastique se développant selon les normes de l’art rythmique », Canudo nuance l’impression de réalité attachée au cinéma pour insister sur sa valeur d’expression et de signification et sur l’évocation des états d’âme ou des sentiments qu’il peut produire. Il condamne surtout l’influence du théâtre pour défendre l’idée d’une musicalité des images.

1.2.1 Louis Delluc

Inventeur de l’usage des mots « cinéaste » et « cinéphile », Louis Delluc a donné à l’exercice critique « des vertus d’indépendance, de virulence, de style et une audience jusque-là inédites ». D’abord romancier et chroniqueur théâtral, la révélation cinématographique advint lors de la vision de Forfaiture de Cecil B. DeMille (1915). Dès lors, Delluc sera un ardent promoteur du cinéma dans ses ouvrages et au sein des revues, telles Cinéa et Le Journal du ciné-club, associées à des ciné-clubs militants. Dans le contexte de l’époque qui demandait une défense du septième art, souvent dévalorisé, il rechercha une juste définition de ce qui en fait la spécificité.

« Le hasard d’une soirée au cinéma, dans une salle du boulevard, m’a donné une joie artistique si extraordinaire qu’elle semble ne plus dépendre de l’art. Je sais depuis peu que le cinéma est destiné à nous donner des impressions de beauté fugace et éternelle, comme seul nous en donne le spectacle de la nature ou, parfois, de l’activité des hommes. Ces impressions, vous savez, de grandeur, de simplicité, de netteté, qui brusquement vous font trouver l’art inutile. Tout à fait inutile, évidemment, l’art le serait, si chacun était capable de goûter consciemment la beauté profonde de la minute qui passe. Mais l’éducation des foules sensibles est trop lente pour que nous puissions la priver avant de nombreux siècles des œuvres d’art, qui sont la confidence élevée de l’âme des autres. Le cinéma est justement un acheminement vers cette suppression de l’art qui dépasse l’art, étant la vie. Ce ne sera d’ailleurs qu’un moyen terme entre la stylisation et la réalité animée. Et il a, pour atteindre son propre summum, tant de progrès à conquérir que nous sommes loin de fixer le temps où la perfection de l’écran apprendra – et ce sera admirable – à voir dans la nature et dans le cœur humain. » (La Beauté du cinéma, 1917)

Dans ses ouvrages, il s’attache aux notions de « photogénie », qui n’est pas seulement une capacité à prendre la lumière, mais surtout un art de voir et de savoir « asservir les ressources de la photo […] à la fièvre, la sagacité, au rythme du cinéma […] Le goût du metteur en scène est la seule loi dans l’emploi des matières, si intéressantes soient-elles », aux notions de cadence, de décor, de costume. Il défend le scénario original contre les producteurs qui préfèrent s’en tenir aux adaptations littéraires. La question du jeu de l’acteur lui fera déployer toute sa vision moderne du cinéma en lui faisant préférer à « l’esprit de mots » de la comédie française « l’esprit intérieur » de la comédie américaine, dégagé de la mauvaise emprise théâtrale hexagonale du début du siècle :

« Nous assistons à la naissance d’un art extraordinaire. Le seul art moderne peut-être, avec déjà sa place à part et un jour sa gloire étonnante, car il est en même temps, lui seul, je vous le dis, fils de la mécanique et de l’idéal des hommes. On s’est peu intéressé à ses premiers appels. Mais savez-vous jusqu’à quel paroxysme ce délaissé nous mènera ? C’est un art puisque sur lui on a accumulé toutes les peines et qu’il se venge dès aujourd’hui par un reflet de beauté. »4

1.2.2 Jean Epstein

Cependant, le théoricien le plus original et le plus fécond de cette génération qualifiée d’« impressionniste » est sans conteste le jeune cinéaste Jean Epstein (1897-1953)5. Appartenant à l’avant-garde française des années 1920, proche de Delluc et Canudo, Epstein en fut l’un des principaux hérauts, « le premier théoricien du film dans le monde », dira même son ami Jean Mitry, non sans grandiloquence nationaliste. Auteur de nombreux articles et de quelques brefs essais dans les années 1920, ce n’est que dans les années 1930 et surtout après la guerre – alors qu’il avait été par force éloigné de la production de films – qu’il donna ses grandes synthèses théoriques. Dès son premier ouvrage, Bonjour cinéma, qui est aussi un hommage à l’art nouveau, il sera l’un des rares à sortir des considérations littéraires sur le sujet pour tenter d’en définir la spécificité formelle du cinéma (gros plan, rythme, caméra subjective, etc.).

Epstein partit d’un concept, la photogénie, qui était de l’ordre de l’ineffable ou de l’inanalysable, et qui était au fond la qualité propre, mystérieuse, du cinéma : la transfiguration de la réalité. « Sa vision ésotérique du cinéma comme moyen d’accès crypté à l’invisible (“Le cinéma est surnaturel par essence”, “La philosophie du cinéma est tout à faire”, in Bonjour cinéma) le conduira à théoriser cette notion de “photogénie” reprise à Delluc : “J’appellerai photogénique tout aspect des choses, des êtres et des âmes qui accroît sa qualité morale par la reproduction cinématographique” (in La Photogénie de l’impondérable). Dans La Lyrosophie, il tente, en 1922, d’établir des passerelles entre le monde sensible et le monde intelligible et de définir le cinéma comme nouveau moyen de connaissance poétique du monde. » À la fin de sa vie, il théorisa le cinéma comme « machine intelligente » (sensible), voire comme « machine animiste » ; corrélativement, l’intelligence est conçue par lui comme une machine, dont des machines peuvent donner l’approximation. Le travail du cinéma sur le temps n’a donc rien à voir avec une simple indicialité : le cinéma suggère un monde autre que le monde phénoménal, et même que le monde réel (ou alors, il suggère que le monde réel n’est pas ce que nous croyons), parce qu’il déconnecte l’espace de son temps-support.

« Ses trois principaux ouvrages, L’Intelligence d’une machine, Le Cinéma du diable, Esprit de cinéma, développent une théorie du cinéma autour du paramètre du temps qui en constitue la quatrième dimension, ce qui le conduira à se pencher sur tous les procédés formels qui travaillent la durée : ralentis, accélérés, etc.

Ces procédés permettant d’approfondir la perception simplifiée du monde sensible à l’œil nu, lui feront privilégier les techniques formelles insolites et révélatrices d’une réalité méconnue, qu’il utilisera par ailleurs dans ses films. Il avait pour ambition, dans un cadre strictement figuratif, de démultiplier les potentialités du cinéma pour en déployer tous les pouvoirs subtils, et de saisir le monde sensible dans son mouvement, afin d’en restituer la vivacité, proche en cela des questions qui travaillaient les arts picturaux et littéraires de son époque. »6

Entre ces deux périodes de sa pensée, celles des années 1920 et 1940, Epstein développe donc une réflexion sur le temps en général, à partir de l’existence du cinéma. Le cinéma permet de dire la vérité sur le temps, parce qu’il traite ensemble les quatre dimensions. Ainsi, non seulement le cinéma produit du temps (il a ses propres procédures temporelles : ralenti et accéléré, inversion), mais il repense le temps : en en faisant la première des quatre dimensions de l’univers physique, en le ramenant au pour-moi (il n’y a pas d’en-soi du temps), « par conséquent » en posant que si mon aperception change, le temps (donc l’espace) va changer réellement.

Cette réflexion prend parfois des allures un peu fantastiques, mais elle n’est, au fond, qu’une prise au sérieux de ce fait anthropologique, que le temps – non seulement les instruments qui le mesurent, mais le temps lui-même comme notion – est une invention et un outil humains. Il est clair qu’Epstein a posé autrement que la plupart de ses contemporains la question du sens, de ce que le cinéma signifie et comment il s’y prend pour produire un sens qui n’appartient qu’à lui.

Delluc et Epstein étaient tous les deux cinéastes. Leurs œuvres cinématographiques ont contribué à populariser leurs textes théoriques et à les faire connaître à l’étranger. Avec le recul du temps, ce sont les réflexions théoriques de Jean Epstein qui se sont révélées les plus fécondes. Elles irriguent la totalité des classifications des images que Gilles Deleuze proposent dans les années 1980 dans les deux tomes de son Cinéma.

C’est toutefois le critique, poète, dramaturge hungaro-allemand Béla Balázs dont le premier livre L’Homme visible est publié en 1924, et rapidement traduit en anglais, russe, italien, et diffusé internationalement, qui peut être considéré comme le fondateur de la théorie du cinéma. La fortune critique de cet essai que l’auteur réédite en 1930 (L’Esprit du cinéma) dans une version amplifiée sera considérable et ses propositions théoriques reprises et commentées par les théoriciens soviétiques du cinéma, tels Lev Koulechov, S. M. Eisenstein et V. Poudovkine.

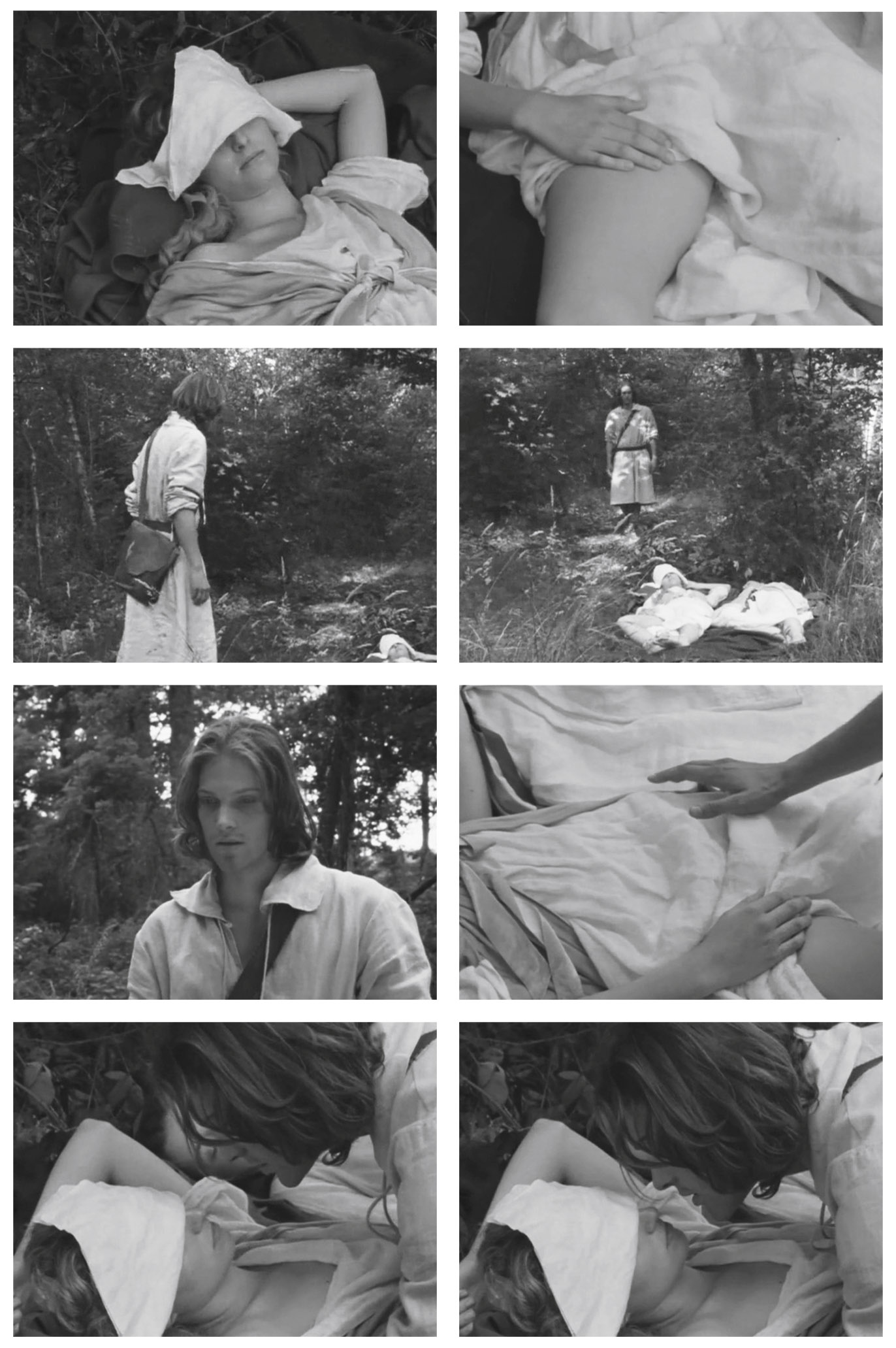

3.2 Cœur fidèle (Jean Epstein, 1923).

Photogénie du visage et décomposition des gestes dans les premières minutes du film : « J’appellerai photogénique tout aspect des choses, des êtres et des âmes qui accroît sa qualité morale par la reproduction cinématographique. »

1.3 Le premier théoricien à l’influence internationale : Béla Balázs et L’Homme visible

Bilingue et biculturel en hongrois et en allemand, Balázs est par excellence le théoricien classique du cinéma, à mi-distance des conceptions de Kracauer et de celles d’Arnheim que nous évoquons plus loin. Surtout, ses théories, rassemblées sous leur forme la plus nette et la plus originale dans son premier livre, Der sichtbare Mensch (L’Homme visible, 1924)7, proviennent directement de sa riche expérience de critique de cinéma pour le journal viennois Der Tag, de 1919 à 1924.

Les thèses principales de ce livre qui ne se présente pas comme un traité mais comme une suite de notations brèves, peuvent être décrites selon quatre axes :

1° Le cinéma comme art du visible : thèse d’époque, mais portée et renforcée par la double culture de Balázs, autour de la spécificité artistique du cinéma. Il cherche en particulier, systématiquement, à distinguer le cinéma des arts du verbe, littérature et théâtre. Il note en particulier que le cinéma n’est pas illustration de contenus préexistants ; le récit filmique n’a de commun avec le récit littéraire que la notion de construction (le « squelette ») : leur chair (et leur « moelle ») est différente. La spécificité du cinéma, c’est donc la pure visibilité, la surface, la sensorialité, avant tout accès à un « contenu ».

2° Le réalisme particulier du cinéma : le cinéma rend visible, il fait voir à neuf la réalité et en même temps, il rend compréhensible ce que nous voyons. L’important est que Balázs ne se limite pas à l’argument mimétique : le cinéma est une mise en forme symbolique de ce qu’il représente ; s’il nous fait comprendre le monde, c’est qu’il a pour cela des formules visuelles et immédiates, nouvelles, et qui ménagent parfaitement l’apparence des choses. Mais plus profondément, le cinéma est un art de la présence : un film ne raconte pas, il ne commente pas un événement ; il le montre, il le fait voir, en lui laissant son caractère d’expérience sans concept. Par cela, il signifie.

3° L’image n’est pas pure représentation du monde : ce qu’elle rend présent, c’est la réalité, certes, mais c’est aussi elle-même. Le cinéma selon Balázs est donc un art du visuel, et pas seulement du visible. Les gestes filmiques, par exemple, n’ont pas à charge de véhiculer un discours verbal, mais constituent une espèce de langage. Dans un autre domaine, il observe que le film, s’il est réellement un événement visuel, a besoin d’un temps propre, plus lent que le temps verbal. À travers ce genre de notation se profile l’idée d’un monde des images auquel ressortit le film. Pour lui, dans l’image, tout signifie, personnage humain comme objets ou paysages, parce que tout a la même force expressive, contrairement au théâtre où le primat du dialogue relègue décor et accessoires au statut de cadre fabriqué et muet.

4° À tous ses stades, le cinéma est donc production d’un sens, il signifie : la caméra, pour Balázs, est « productive », les ciseaux sont « inventifs », l’œil « flaire », etc. Cette idée culmine, dès son ouvrage de 1924, avec la notion d’une physionomie que le cinéma donnerait à ce qu’il filme – animé ou inanimé.

« Balázs envisage donc le cinéma en esthéticien, comme l’expression de la naissance d’une nouvelle civilisation : ayant le pouvoir de rendre l’homme visible, les images mobiles ouvrent de nouvelles perspectives sur la réalité au moyen de procédés qui permettent d’apporter des éléments de subjectivité à l’objectivité photographique. L’élément technique privilégié de cette « subjectivation » est pour lui le gros plan, comme chez Lindsay, dont il propose une des premières théorisations systématiques comme puissance d’expression et de révélation en situant le motif choisi, notamment le visage, hors de l’espace. Les gros plans sont liés à la notion de cadrage et ne sont rien non plus sans leur inscription dans la totalité du film, d’où l’importance accordée au montage comme pour la plupart des théoriciens du cinéma de son temps. Cette articulation entre gros plan, cadrage et montage est formalisée plus précisément dans L’Esprit du cinéma (1930) qui se présente comme une sorte d’équivalent d’une « grammaire du cinéma ». Mais celle-ci n’a de sens qu’aux mains de créateurs qui articulent un discours offrant ainsi aux spectateurs un point de vue renouvelé sur le monde. De la sorte, Balázs, à côté des aspects formalistes de son esthétique générale du cinéma, a toujours été très attentif au phénomène de masse que constituait la réception du film. »8

3.3 Les Finances du grand duc (F. W. Murnau, 1924).

Un scénario convenu, mais une recherche de la plasticité de l’image opposant les extérieurs naturels et les intérieurs reconstitués en studio.

1.4 L’École soviétique et le montage, les formalistes russes

Pendant la même période, celle des premières années 1920, l’Union soviétique naissante est un lieu d’effervescence dans le domaine de la réflexion sur le cinéma. Celle-ci se développe d’abord au sein du GTK (devenu VGIK à Moscou), première école de réalisation cinématographique en 1920, créée par Lev Koulechov (1899-1970) alors qu’il n’avait que 21 ans. Il eut comme élève Vsevolod Poudovkine (1893-1953), auteur d’un essai théorique, La Technique du film, dont la version anglaise aura une postérité exceptionnelle. Tous les théoriciens travaillant dans cette constellation professionnelle consacrent le montage comme le concept cardinal de la création cinématographique, de Koulechov jusqu’à S. M. Eisenstein, Poudovkine et Dziga Vertov.

1.4.1 Lev Koulechov

L’enseignement théorique de Koulechov, constitué pour l’essentiel dans les années 1920, consiste en une recherche des lois spécifiques du cinéma. « La création en 1922 au sein de l’Institut technique du cinéma du “Laboratoire expérimental”, sorte de collectif composé entre autres de Poudovkine, Barnet, Komarov, lui permettra de jouer un rôle de pédagogue éclairé et de mener une série d’expériences fructueuses. Le groupe fait des “films sans pellicule”, au moyen de tableaux vivants entrecoupés de levers de rideaux, et met ainsi au point la “méthode répétitive”. »9 Sa théorie est donc le résultat d’une expérimentation, mais moins sur la relation du cinéma, comme outil du voir, à la réalité sociale, que sur l’expressivité cinématographique propre, ou comment le film signifie. Pour lui, en effet, il est possible d’expérimenter sur le cinéma en général, indépendamment de tout contenu, un projet que reprend la filmologie après 1945, puis le cognitivisme. Cette phase expérimentale a pris concrètement la forme de très nombreux exercices de jeu d’acteur, de geste, de cadrage, de mise en scène dans l’« atelier » du GIK. Koulechov y a mis en application une conception analytique, presque mécanique, du jeu de l’acteur, empruntée pour l’essentiel à Delsarte10 pour qui il existe une correspondance bi-univoque entre un geste et un état d’esprit, dans la filiation de la vieille tradition physiognomonique. Le montage influencera aussi sa théorie du jeu de l’acteur. En réaction aux théories de Stanislavski, il établit que le comédien devait s’adapter au nouvel art mécanique, introduisant en quelque sorte le montage au sein du jeu de l’acteur, décomposé et analytique, modèle vivant qui ne doit pas s’exprimer, mais qui doit être soumis aux indications très précises du metteur en scène. C’est dans cette perspective qu’il réalisa ses fameuses expériences sur l’expressivité que confère, à un visage maintenu neutre, le jeu du montage (le mythique « effet Koulechov »). « Cette expérience ne visait pas tant à relativiser le jeu de l’acteur ou la sensibilité du public qu’à démontrer la toute-puissance du montage apte, avec un même matériau, à susciter des effets totalement différents, et à établir la toute-puissance de l’auteur réalisateur. Sous l’influence du formalisme, il sera tenté d’assimiler la syntaxe du film à celle du langage :

“Avec des plans de fenêtres s’ouvrant largement, des gens qui s’y installent, d’un détachement de cavalerie, d’enfants qui courent, d’eaux qui brisent une digue, des pas cadencés de fantassins, on peut monter aussi bien la fête pour l’inauguration d’une centrale électrique que l’occupation par une armée ennemie d’une ville paisible” (L’Art du cinéma) » (Répertoire des critiques, historiens et théoriciens)

Chez Koulechov, cette « anthropologie de l’acteur » va dans le sens d’un fondement en nature de la gestualité expressive et de la mimique de l’acteur, et en même temps, d’une formalisation géométrique de cette gestuelle-mimique. Koulechov défendra ainsi une conception du cinéma comme calcul de tous les paramètres (du cadrage, et du montage surtout) dans le sens d’une mise en valeur de cette expressivité de l’acteur, par simplification et soulignement de la composition et du rythme : « Un cadre doit avant tout être clair, limpide et compréhensible. » Il ira donc jusqu’à quantifier les gestes – leur nombre, leur amplitude, leur extension dans le temps, voire leur « poids » ; d’ailleurs, le réalisateur devra accumuler les prises, chacune représentant une variante différente, afin de multiplier les solutions possibles au montage. Quant au montage, il doit être sans cesse accéléré, toujours en vue de maintenir l’intérêt du spectateur. Le montage, notion faisant l’objet à l’époque d’études dans tous les arts, était défini dès 1918 par Koulechov, qui l’avait découvert en partie dans les films de Griffith, comme faisant la spécificité du cinéma :

« Le moyen d’expression spécifique du cinéma est la succession rythmique de plans, ou de courts fragments immobiles, qui donne l’expression du mouvement, ce qui, techniquement, se nomme montage. Le montage au cinéma correspond à l’organisation des couleurs dans la peinture ou à la succession harmonique des sons dans la musique. »

Par ailleurs, Koulechov reconnaît que le matériau du cinéma est d’essence indicielle11, mais cette qualité propre de l’image de film reste soumise, chez lui, au calcul et au souci quantitatif de la mesure de chaque élément. Au total, il développa une conception du cinéma comme instrument puissant d’action sur son spectateur, à condition de respecter des lois psychologiques essentiellement behaviouristes : conditionnement et calcul de la réaction, une conception que reprendra S.M. Eisenstein.

1.4.2 Vsevolod Poudovkine

Vsevolod Poudovkine, élève de Koulechov au sein du VTK, va devenir rapidement l’un des réalisateurs soviétiques les plus en vue. Il est l’auteur de nombreux essais théoriques, mais son ouvrage le plus important est la version anglaise, Film Technique (1929), d’un texte panoramique écrit en russe sur le cinéma datant de 1926, ouvrage dans lequel il a élaboré une théorie complète du cinéma centrée sur le montage ; en effet, cette version anglaise, diffusée sans cesse depuis sa parution (mais toujours inédite en français), a été considérée comme une véritable Bible par de nombreux réalisateurs, surtout américains, et elle a longtemps représenté une version consensuelle de la théorie classique, dans son état le plus empirique.

Les maîtres concepts du livre, comme chez Koulechov et Eisenstein, sont l’image et le montage : le matériau cinématographique, ce sont des images du « réel », et non le réel lui-même, qui peuvent être raccourcies, modifiées et surtout montées. Chaque image est le résultat d’une série de choix significatifs, à commencer par le choix des objets représentés, qui doivent être expressifs. Le montage, « force créatrice fondamentale » du cinéma, est l’organisation de ces significations en vue d’un discours global compréhensible par un spectateur, dont l’attention est entièrement entre les mains du cinéaste.

L’esthétique défendue par Poudovkine se rapproche donc de l’idéal classique de la « transparence », et la notion, proposée dans son livre, d’« observateur extérieur », en est l’une des variantes.

« Poudovkine a tenté de réconcilier l’avant-garde avec son goût plus nuancé pour le respect de l’intégrité du “réel” et un cinéma narratif. La conception dialectique de la fabrication d’un film, du choix des plans (“Un cinéaste ne cherche jamais un fleuve ou une forêt, il cherche toujours le plan dont il a besoin. Ces plans peuvent emprunter à une douzaine de fleuves ; opportunément montés, ils constituent un tout organique. Le cinéma ne filme pas la nature, il l’utilise aux fins de son montage.”) au montage final, construit un rapport dynamique entre l’analyse et la synthèse, le découpage et le montage ayant des valeurs, au finale, unificatrices. Poudovkine élabore cinq formules d’assemblage pour la recomposition finale : le leitmotiv, la simultanéité, l’analogie, l’antithèse, le parallélisme. Ces formules de composition seront reprises par Raymond Spottiswoode en 1935 avec sa Grammaire du film, puis dans les ouvrages qui en découlent jusqu’à la “syntagmatique” de Metz qui en est une sorte d’aboutissement.

Le gros plan permet d’analyser un détail dans l’espace, le ralenti est “un gros plan dans le temps”, comme l’avait dit Epstein. Même s’il s’éloigne, pour ce qui est de la question du jeu de l’acteur, du modèle vivant de Koulechov, celui-ci doit rester soumis au montage, être “fractionné” durant le tournage :

“Le montage du jeu de l’acteur, c’est-à-dire la composition sur l’écran des fragments filmés séparément et en des lieux différents, ne se présente nullement comme un truc de réalisateur pour évacuer l’interprétation, mais comme une méthode nouvelle et puissante, propre au cinéma, de transmettre cette interprétation.” »12

1.4.3 Dziga Vertov

Dziga Vertov défend des positions radicales et plus personnelles. Il refuse toute collusion du cinéma avec la fiction, au bénéfice d’une croyance en un pouvoir de véridicité dont il serait doté. Absolument convaincu par la révolution soviétique, Vertov propose de repenser le cinéma comme outil de compréhension et d’analyse, comme un outil de monstration ; mais montrer (qui suppose de monter) ne peut se faire que sur la base d’une vision correcte : on n’organise pas le réel visible s’il n’est pas vu réellement. Cette vision, c’est l’affaire de la caméra cinématographique, décrite par Vertov comme un « super-œil ». C’est la notion de kinoglaz (cinœil ou ciné-œil), comprise comme combinaison de la caméra-œil et du cerveau, et celle de kinok (opérateur du kinoglaz).

« Vertov déploie une conception entière du cinéma, fondée sur une mission assignée au cinéma qui doit donc, à toutes ses étapes, participer au “déchiffrement communiste du monde”, centrée autour de la notion de “ciné-œil” (la fabrique des faits), et développée dans ses propres films et ses textes. “Je suis un œil / Un œil mécanique / Moi, c’est-à-dire la machine, je suis la machine qui vous montre le monde comme elle seule peut le voir / Désormais je serai libéré de l’immobilité humaine. Je suis en perpétuel mouvement” (“Manifeste Ciné-œil”). En préambule, il déclare la mort de l’art (“Le terme même d’art est substantiellement contre-révolutionnaire” in Kino no 43) et du cinéma de fiction : “Le drame cinématographique est l’opium du peuple. À bas les fables bourgeoises et vive la vie telle qu’elle est.” Le cinéma doit, suivant le mot d’ordre de Lénine, être “un journalisme artistique dans la ligne et l’esprit des meilleurs quotidiens soviétiques”. Le film sera donc discours, parole en images et en mots. L’organisation des Kinoki en cercles de ciné-travail sur le modèle ouvrier doit faire du cinéma un artisanat accessible à tous. »13

Les films « laisseront à découvert l’édifice des procédés », et la tâche du cinéma est de « fixer les documents et les faits, de fixer la vie et les processus historiques », « de donner aux travailleurs une conscience claire des phénomènes qui les concernent ». Le cinéma, servant de conducteur entre les travailleurs grâce à la « circulation sanguine » du « ciné-œil » et à la « ciné-sensation du monde » qu’il véhicule, fera que « les millions de travailleurs ayant recouvré la vue mettront en doute la nécessité de soutenir les structures bourgeoises du monde ».

Ces thèses seront systématiquement reprises par Godard et Gorin après 1970 dans le cadre du « groupe Dziga Vertov ».

Sur cette base pratico-éthique (foncièrement classique : l’art est au service de la République), Vertov invente une notion formelle et sémiotique, l’« intervalle ». Le montage est le principe du film, construit à l’aide des intervalles : « La matière première de l’art du mouvement n’est nullement le mouvement en lui-même mais dans les intervalles, le passage d’un mouvement à un autre » (« Nous »). Selon la célèbre formule « Le montage précède le tournage », toute la chaîne de fabrication du film est fondée sur le principe du montage ininterrompu.

Le mot « intervalle », en général, peut s’entendre selon trois dimensions : spatiale (distance qui sépare deux points), temporelle (durée qui s’étend entre deux moments), musicale (rapport entre deux hauteurs de tons), donc comme lacune, comme lien ou comme relation. L’entreprise de Vertov consiste à échapper autant que possible à la spatialisation (qui amène à réduire le concept d’intervalle à celui de mesure) au profit d’une définition temporelle-visuelle. Le cinœil, en tant qu’il voit, voit depuis les choses mêmes (il n’adopte pas un point de vue extérieur), et son mouvement est libre (non asservi à une conscience) ; le kinok, s’il montre, montre de l’invu (il peut virtuellement être partout).

L’intervalle est ainsi conçu comme pure différence, produite d’un mouvement à un autre mouvement. Le cinéma, corrélativement, n’est pas un mouvement dans l’espace (extensif), mais une pure qualité de mouvement (intensive). D’où la formule de Vertov, proposant de « monter tout le film d’un coup », non pas dans le sens d’un geste de maîtrise supérieure et sur le modèle spatial du puzzle (modèle prégnant chez S. M. Eisenstein ou chez Alain Resnais), mais au contraire comme assertion d’une circulation infinie des éléments, qui ne se définissent que comme puissance d’échange.

1.4.4 S. M. Eisenstein

Sans doute le plus prolixe des cinéastes-théoriciens, d’autant qu’en outre il fut durant plus de quinze ans enseignant à l’école professionnelle de cinéma de Moscou (le VGIK), S. M. Eisenstein (1898-1948) a accompagné constamment son activité de réalisateur de films d’une activité théorique importante ; ses références ont quelque peu évolué au fil des années, mais il demeure fidèle à des problèmes et à des notions qui, par-delà les formulations différentes, permettent de parler chez lui d’un véritable système théorique, autour de trois questions principales :

– des concepts relatifs au matériau filmique : le fragment, conduisant à développer une conception du montage qui ne repose pas sur le primat du narratif, mais sur la recherche d’effets de sens plus ou moins complexes (théorie du « montage harmonique ») ; le monologue intérieur, tel qu’il est étudié par la psychologie cognitive, et tel que la littérature d’avant-garde le symbolise – et qui conduit à l’intuition du « montage intellectuel » ; enfin le contrepoint orchestral du son et de l’image, base du montage « vertical » ;

– des principes sémantiques et formels : la notion de conflit, directement issue de la dialectique hégélienne et marxiste, et suggérant l’idée que, de deux éléments (deux plans, par exemple) peut surgir un troisième (une idée) ; un intérêt passager pour la pensée « prélogique », dans laquelle au milieu des années 1930 Eisenstein pensa trouver un modèle possible pour un discours filmique affranchi de la logique causale et narrative ; enfin, la notion d’obraznost’, ou production d’images conceptuelles au sein des images figuratives et avec elles ;

– une réflexion sur la visée spectatorielle, commençant avec la notion d’attraction, se développant autour d’un thème d’époque, celui du pathétique, dans les années 1930 et débouchant peu après sur l’idée que la forme filmique doit avoir une nature « extatique », seule à même de lui permettre de provoquer chez son spectateur une adhésion émotionnelle forte.

« En référence au marxisme, S. M. Eisenstein place la dialectique au cœur du montage, dialectique qui doit créer la dynamique d’un conflit et doit apporter au final la résolution de ce même conflit. La notion de “choc” est au centre du montage : il consiste à créer une opposition soit au sein même du plan au moyen des différentes composantes de ce même plan, soit entre les plans par le biais du montage (voir Le Film, sa forme, son sens). Le “choc” intellectuel issu de cette opposition, qui force à penser et qui met en branle l’esprit, se double d’un choc pathétique. Le “choc” se divise in fine en trois moments : de l’image au concept, puis du concept à l’image, et enfin de l’identité des deux, qui pose l’unité de la Nature et de l’homme, de l’individu et de la masse (voir La Non Indifférente Nature). Cette dialectique au sein du film s’établit notamment au moyen de l’alternance entre plans d’échelles différentes. À partir des travaux de Koulechov sur le montage, Eisenstein élabora sa théorie du “montage des attractions” :

“Dans notre conception du théâtre, l’attraction est le moment particulier durant lequel tous les éléments concourent à déterminer dans la conscience du spectateur l’idée qu’on a voulu lui communiquer en mettant celui-ci dans l’état d’esprit ou dans la situation psychologique qui a suscité cette idée même […] Au lieu du reflet statique d’un événement – où toutes les possibilités d’expression sont maintenues dans les limites du déroulement logique de l’action – nous proposons une nouvelle forme : le montage libre d’attractions arbitrairement choisies, indépendantes de l’action proprement dite (choisies toutefois selon la continuité logique de cette action), le tout concourant à établir un effet thématique final – tel est le montage des attractions.”

Ce type de montage, où il s’agit d’associer deux plans au contenu très éloigné, sera progressivement abandonné au profit d’un montage associant des plans appartenant à la même continuité dramatique, et non plus strictement étrangers. À la fin de sa vie, Eisenstein élaborera la théorie du film comme “opéra cinéplastique” : l’unité du langage cinématographique ne sera pas seulement le plan, mais aussi les composantes mêmes de l’image, telles le noir vs le blanc, les verticales vs les horizontales, le son vs l’image. Le film devra alors faire appel aux autres arts (opéra, poésie, musique, littérature, etc.) au nom d’un syncrétisme artistique dont le seul le cinéma serait capable. »14

Les théoriciens et cinéastes soviétiques ont donc systématisé la fonction du montage décrite ainsi par Poudovkine : « Par l’assemblage de morceaux séparés le réalisateur bâtit un espace filmique idéal qui est entièrement sa création. Il unit et soude des éléments séparés qui ont peut-être été enregistrés par lui en différents points de l’espace réel, de façon à créer un espace filmique. » Certes, il y a de fortes divergences d’analyse et même des contradictions antagoniques entre Poudovkine, Eisenstein, Vertov mais ils restent unanimes pour reconnaître au montage le rôle prépondérant car « montrer quelque chose comme chacun le voit, c’est n’avoir accompli strictement rien ».

Mais c’est dans Poetika Kino, recueil de cinq essais publié en 1927 par six membres de l’OPOIAZ (société d’étude de la langue poétique), que l’hypothèse du « ciné-langage » est le plus explicitement formulée.

1.4.5 Les formalistes russes et Poetika Kino

Fondé sous le nom de « Cercle linguistique de Moscou » à l’hiver 1915, connu à partir de 1917 sous le nom d’O.PO.IAZ (abréviation de « groupe d’études du langage poétique »), ce groupe de chercheurs et critiques russes, actif jusqu’au début des années 1930, fut surnommé « Formaliste » par ses détracteurs ; c’est ce surnom qui est resté. Ce groupe n’eut jamais de vraie théorie d’ensemble, et les travaux de ses membres, quoique ressortissant à une inspiration commune, ne sont pas absolument systématiques, et ont plutôt visé à définir un projet d’étude de la littérature et de la poésie, sur les grandes lignes suivantes : 1° L’étude d’une œuvre est – dialectiquement – son étude comme singularité : en quoi mobilise-t-elle de façon neuve des procédés poétiques ou littéraires ? et comme œuvre d’art ? En quoi manifeste-t-elle son artisticité ? En quoi, donc, ressortit-elle à l’exercice de régularités ? 2° Il existe, de l’artisticité, des critères purement esthétiques : les Formalistes n’adoptent pas les définitions créatorielle ni institutionnelle de l’art, ni en général une définition conventionnelle. Ces critères sont souvent assimilés à des « procédés formels », visant à produire une sensation neuve ; cette nouveauté met le spectateur en position d’éprouver l’œuvre comme étrange, d’où le concept d’ostraniéniyé (parfois rendu par « distanciation », ou plus justement par « estrangement »). 3° Les procédés littéraires, ou en général artistiques, ont une existence plus ou moins autonome ; ils ont une « signification » ou une valeur propres, transhistoriques. L’histoire des œuvres n’est donc pas celle des contenus mais celle des formes : « La nouvelle forme n’apparaît pas pour exprimer un contenu nouveau, mais pour remplacer l’ancienne forme qui a perdu son caractère esthétique » (Chklovski). 4° Conséquence pour l’analyse des œuvres : choix de la motivation « horizontale » contre la motivation « verticale » (ou mise en évidence de procédés purement formels, comme l’allitération, la répétition en général) ; postulat de la « mise à nu du procédé » : l’œuvre exhibe son propre système formel, le désigne à l’attention.

Les Formalistes se sont intéressés au cinéma, comme en témoigne le recueil Poetika kino (Poétique du cinéma, 1927) avec les textes de Tynianov et Eichenbaum que nous citons ci-dessous :

Dans son article « Des fondements du cinéma », Youri Tynianov précise que « dans le cinéma, le monde visible est donné non en tant que tel, mais dans sa corrélation sémantique, sinon le cinéma ne serait qu’une photographie vivante. L’homme visible, la chose visible ne sont un élément du ciné-art que lorsqu’ils sont donnés en qualité de signe sémantique ». Cette « corrélation sémantique » est donnée au moyen d’une transfiguration stylistique : « la corrélation des personnages et des choses dans l’image, la corrélation des personnages entre eux, du tout et de la partie, ce qu’il est convenu d’appeler la “composition de l’image”, l’angle de prise de vue et la perspective dans lesquels ils sont pris, et enfin l’éclairage, ont une importance colossale. » C’est par la mobilisation de ces paramètres formels que le cinéma transforme son matériau de base, l’image du monde visible, en élément sémantique de son langage propre. On voit ici combien ces thèses sont proches de celles de Béla Balázs.

Tynianov annonce également la conception pasolinienne du ciné-langage lorsqu’il écrit qu’« aussi étrange que cela soit, si l’on établit une analogie entre le cinéma et les arts du verbe, la seule légitime sera non pas celle entre le cinéma et la prose, mais entre le cinéma et la poésie ».

Dans « Problèmes de ciné-stylistique », Boris Eichenbaum indique qu’il est « impossible de considérer le cinéma comme un art totalement non verbal. Ceux qui veulent défendre le cinéma contre la littérature oublient souvent qu’au cinéma, c’est le mot audible qui est exclu et non la pensée, c’est-à-dire le langage intérieur ». Selon cette hypothèse, la lecture du film nécessite un travail contemporain de la perception, ce travail étant la mise en fonction du langage intérieur qui caractérise toute pensée : « La perception cinématographique est un processus qui va de l’objet, du mouvement visible à son interprétation, à la construction du langage intérieur […] Le spectateur doit effectuer un travail complexe pour lier les plans (construction des ciné-phrases et des ciné-périodes). » Cela l’amène à la définition suivante : « en fin de compte, le cinéma comme tous les autres arts est un système particulier de langage figuré » (puisqu’en général il est utilisé comme « langue »). Cela suppose que le fait pour le cinéma d’être ou non un système significatif dépend des intentions de l’utilisateur.

Toutefois, pour les formalistes russes, il n’y a art et par conséquent « langue cinématographique » que lorsqu’il y a transformation stylistique du monde réel. Cette transformation ne peut intervenir qu’en liaison avec l’emploi de certains procédés expressifs qui résulte d’une intention de communiquer une signification. « Ciné-phrase », « ciné-sémantique », « ciné-stylistique », « ciné-métaphore », tous ces termes indiquent le mouvement général d’extrapolation qui caractérise la démarche de ces théoriciens.

Ce mouvement va s’amplifier avec les tentatives d’élaboration des « grammaires du cinéma » à la suite du traité de Poudovkine sur les techniques du cinéma, résumé en 1935 par Raymond Spottiswoode comme nous l’avons indiqué plus haut.

Ces idées directrices ont influencé, à la fin des années 1960, l’analyse des récits cinématographiques, et aussi la conception de l’idéologie transmise par les films. Elles ont surtout été reprises, très délibérément, par l’école « néo-formaliste » (D. Bordwell et ses élèves, voir chap. 3.2 § 2.2.2).

L’ensemble des approches théoriques que nous venons de présenter ont été développées alors que le cinéma était principalement muet. Tous les théoriciens insistent sur l’image et sa visualité, comme sur le montage. Deux décennies après Münsterberg, un autre psychologue allemand va alors proposer une synthèse de la théorie du film de conception gestaltiste, Rudolf Arnheim, écrivant au moment où le cinéma bascule vers le parlant (Film als Kunst, 1932).

1.5 Le bilan des théories du muet : Rudolf Arnheim

Psychologue, philosophe, historien d’art, critique de cinéma et plus généralement des médias, Arnheim est l’auteur de nombreux articles, et d’un livre (Film als Kunst, 1932) qui offrait, à l’époque de l’apparition du parlant, une esthétique et une psychologie du cinéma.

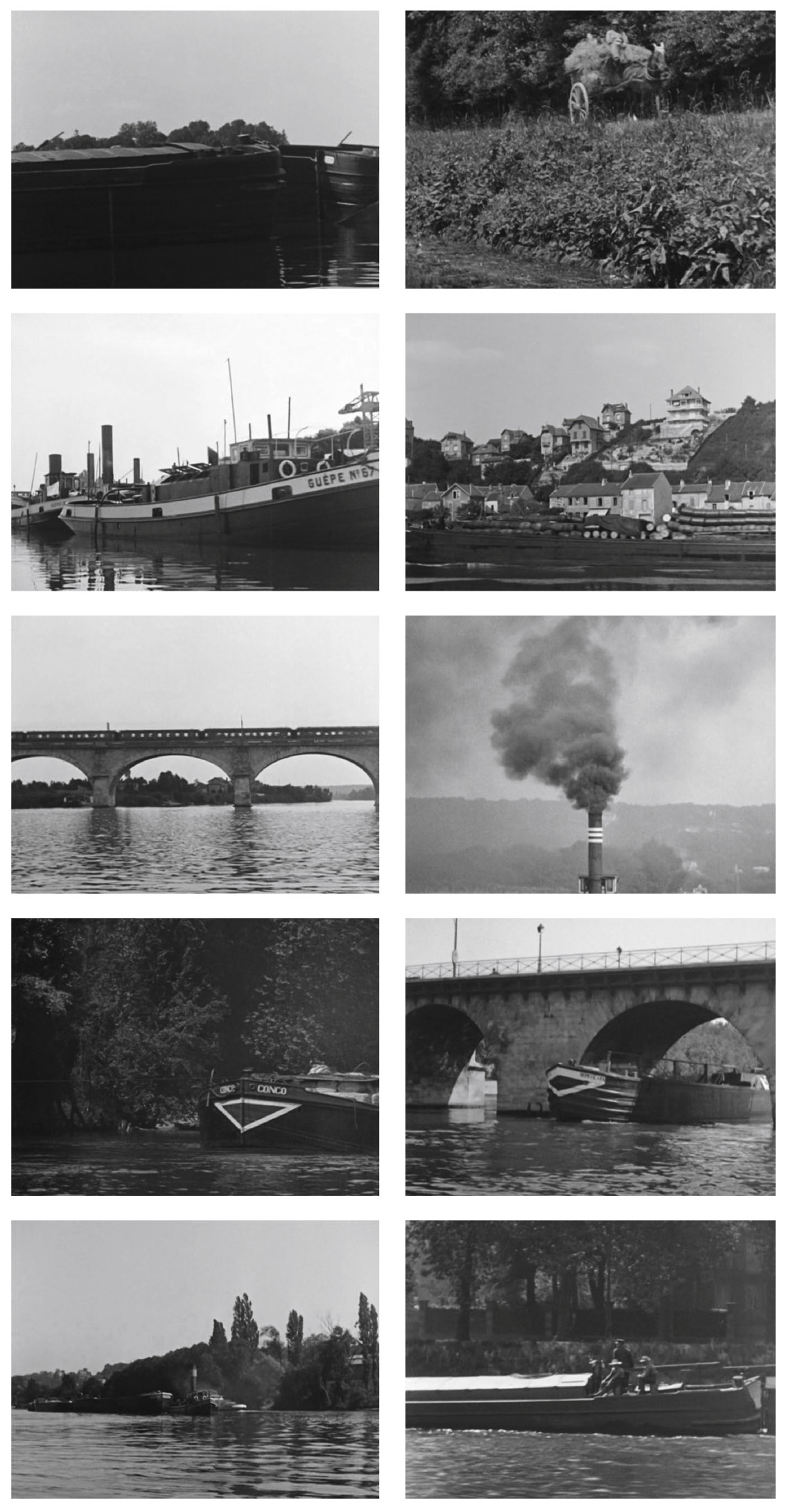

3.4 Dix images d’Études sur Paris (André Sauvage, 1928), toutes en mouvement, lors d’un montage très fluide fondé sur la circulation de l’eau du fleuve et des canaux : photogénie du « réel » documentaire.

« Théoricien de l’art, Rudolf Arnheim a développé une conception du cinéma en tant qu’art, davantage axée sur les qualités propres du médium que sur ce qui est représenté à l’écran. Fortement inspiré de la psychologie de la forme, la Gestalttheorie15, et de ses découvertes dans le domaine de la perception – le visible, tel que perçu par nos yeux, est déformé par le prisme de nos processus mentaux –, Arnheim part de l’idée qu’un sujet identique capté par un autre médium que le cinéma – photographie, peinture, littérature, etc. – aboutirait à une représentation différente – c’est la Materialtheorie. Dès lors, si le cinéma – à l’instar de la photographie – est considéré comme un instrument capable de reproduire fidèlement le réel, sa théorie ne peut plus fonctionner. Arnheim va donc porter son attention sur tout ce qui différencie les images cinématographiques d’une stricte reproduction du réel, qu’il s’agisse, par exemple, des distorsions optiques, des limites imposées par le cadre de l’écran, de la taille de l’image, de l’angle de prise de vue, de l’absence de son, de couleur ou encore de continuité spatio-temporelle. Ces “facteurs de différenciation” représentent, de ce fait, les limites propres au cinéma, mais aussi ses “moyens formateurs” spécifiques, ce qui rapproche beaucoup ces thèses d’Arnheim de celles de Münsterberg. Ainsi le cinéma, par sa capacité à transformer le réel brut, est-il un art. Dans cette perspective, toute innovation technique – le son, et bientôt la couleur – permettant de rapprocher l’image cinématographique d’une représentation analogique du réel va à l’encontre de cet art :

“La tentation d’élargir la surface de l’écran s’accompagne du désir de films en couleurs, en relief et sonores. C’est là ce que désirent ceux qui ignorent combien l’effet artistique est lié aux limites du médium […] Ils s’obstinent à vouloir s’approcher toujours plus près de la nature sans comprendre que, ce faisant, ils rendent toujours plus difficile au cinéma sa tâche d’être un art.” »16

Il faut donc retenir cette thèse des « facteurs de différenciation » : si le cinéma peut être un art, ce n’est qu’à condition de surmonter le handicap initial que constitue sa capacité de reproduction photographique, c’est-à-dire « automatique », du « réel ». Tout illusionnisme et tout naturalisme sont à éviter absolument, et les moyens artistiques du cinéma sont au contraire à chercher dans ce qui le différencie d’une simple reproduction du monde visible. Absence de couleur, absence de son, absence de continuité spatio-temporelle, limitation physique de l’image, etc. : toutes ces limitations sont les facteurs mêmes qui permettent au cinéma de devenir un art, voire l’y obligent.

Logiquement, Arnheim fut opposé, violemment, au cinéma parlant, apparu peu de temps avant la sortie de son livre, et qui avait pour lui le défaut rédhibitoire de tirer le cinéma dans le sens de l’analogie plate. Émigré aux États-Unis en 1938, Arnheim y poursuivit une carrière universitaire d’historien d’art et de psychologue de l’art, mais n’écrivit plus sur le cinéma. Il traduisit en revanche son ouvrage en anglais, dans une version révisée qui en édulcore considérablement les thèses, et perd par là beaucoup de son intérêt.

Dans tous ses travaux, Arnheim défend donc une conception gestaltiste des phénomènes perceptifs et psychologiques : si le film peut produire des sensations analogues à celles qui affectent notre vue, il le fait sans le correctif des processus mentaux, parce qu’il a affaire, à l’état brut, à ce qui est matériellement visible, et non pas à la sphère proprement humaine du visuel.

1.6 Les années d’après-guerre et les théories réalistes

Après 1945, les approches théoriques sont dominées par la notion de réalisme. Cette thèse triomphe dans les textes de Siegfried Kracauer et d’André Bazin. Elle sera discutée par Jean Mitry.

1.6.1 Siegfried Kracauer

Journaliste, sociologue et historien allemand, Siegfried Kracauer collabora à divers journaux, tant en Allemagne (avant 1933) qu’aux États-Unis, où il s’exila par la suite, et contribua à la réflexion sur le cinéma par deux ouvrages d’inspiration et de visée très différentes : De Caligari à Hitler (1947) et Theory of Film (1960)17.

Sous-titré « Histoire psychologique du cinéma allemand », De Caligari à Hitler, le premier de ces livres a proposé une thèse célèbre : le cinéma de l’époque de Weimar, en particulier le courant « expressionniste », aurait représenté une aspiration souterraine du peuple allemand à l’autorité ; il aurait, en quelque sorte, préfiguré de manière obscure mais exacte l’avènement du nazisme. Il envisage ainsi le personnage de Caligari comme une préfiguration, à l’instar du docteur Mabuse de Fritz Lang, de la folie meurtrière de Hitler. Le développement se consacre en fait assez largement à l’étude des scénarios de films au détriment de leur iconographie ; le travail singulier de certains auteurs (Lang, Murnau, par exemple) se trouve également diminué au nom de la conception du film comme travail collectif. L’ouvrage fit date en mettant en évidence à quel point le cinéma s’insérait dans un contexte social et politique.

Son livre de théorie (Theory of Film) est l’un des plus extrémistes imaginables : pour lui, le cinéma, extension de la photographie, a vocation à enregistrer et à révéler la réalité physique. Un véritable film doit donc nous mettre face au monde dans lequel nous vivons, le « pénétrer » sous nos yeux. Le cinéma est une sorte de lecture du « livre du monde » (voire de la nature), le cinéaste, un « explorateur ». Le matériau privilégié du cinéma, c’est donc tout ce que le monde offre de transitoire et d’éphémère ; en revanche, le tragique, en tant qu’expérience purement mentale, n’a pas d’équivalent dans le monde filmique.

Le cinéma est défini comme un art essentiellement réaliste, en raison de son origine photographique : le cinéaste se doit de rester fidèle à la reproduction de la réalité physique en privilégiant une esthétique réaliste plutôt que sa propre créativité – Kracauer évoque une véritable rédemption de la réalité physique opérée par le cinéma. Cette exploration de la réalité, héritière directe des premiers films Lumière, doit autant qu’il est possible conserver à la réalité son aspect mouvant, indéterminé, en étant attentif aux hasards ou aux événements fortuits.

Les thèses de Kracauer recoupent par de nombreux aspects celles qu’André Bazin développe à la même époque.

1.6.2 André Bazin

Critique français, André Bazin a collaboré à des quotidiens (Le Parisien libéré), des hebdomadaires (L’Écran français, France-Observateur) et à des mensuels, dont les Cahiers du cinéma, qu’il contribua à fonder en 1951. Il n’est l’auteur d’aucun livre systématique, mais de plusieurs recueils d’articles, dont l’anthologie Qu’est-ce que le cinéma ? est la plus représentative, et la plus intéressante pour les idées théoriques qui y sont proposées.

« Si le verbe de Louis Delluc fut l’âme du cinéma français, l’âme d’André Bazin a fait de lui le Delluc de demain, la conscience d’une génération : non pas celle à qui nous devons le cinéma d’aujourd’hui, mais celle qui va faire le cinéma, demain. » (Henri Langlois)

André Bazin est en quelque sorte le père fondateur de la critique moderne de cinéma en France, du moins pour la génération d’après-guerre, à partir de 1945. Il fut influencé par la lecture de Bergson (sur le continu, la durée, la force), Sartre (L’Imaginaire : la problématique de la liberté et les implications métaphysiques du style), Malraux (Esquisse d’une psychologie du cinéma), et des essayistes catholiques (Mounier, Teilhard de Chardin). À la fois théoricien et critique au jour le jour, ses textes associent pédagogie, patience scrupuleuse, et sens du paradoxe, innervés par ce souci premier : « Il est grand temps d’inventer une critique cinématographique en relief » (« Pour une critique cinématographique »).

Influencé par le Sartre de L’Imaginaire, Bazin pose l’art comme moment crucial dans l’effort psychologique de l’homme pour dépasser ses conditions réelles d’existence. Liant ontologie et histoire des arts figuratifs, il lit dans la photographie un moment essentiel de cette histoire, libérant « les arts plastiques de leur obsession de la ressemblance » en assurant automatiquement celle-ci, et répondant par là à un profond besoin psychologique d’« embaumer le temps ». Empreinte littérale du réel, l’image photographique « emporte notre croyance » ; prenant la relève, le cinéma réalise de mieux en mieux, au fil de son évolution, l’idéal du « cinéma total », empreinte non seulement de l’espace mais de la durée. La photographie, et le cinéma à sa suite, « rendent hommage au monde tel qu’il paraît », et nous mettent en présence de la « chose même ».

Aussi Bazin condamne-t-il, comme contraire à la nature du cinéma, toute intervention excessive, toute manipulation, toute « tricherie », qui attenterait à l’intégrité du réel représenté ; cela l’amène notamment à « interdire » le montage dans tous les cas où son utilisation produirait un sens trop univoque, imposé par l’arbitraire du cinéaste, au détriment de l’« ambiguïté immanente au réel ». Corrélativement, le film doit se garder d’imposer au spectateur une interprétation de ce qui lui est montré ; cette « liberté psychologique » du spectateur amène Bazin à privilégier des styles fondés sur le plan-séquence et la profondeur de champ (voir ses commentaires sur les films d’Orson Welles, dans le recueil consacré à ce cinéaste).

« Dans sa série Qu’est-ce que le cinéma ?, il a posé quelques-uns des fondements de sa pensée sur le cinéma qui ont eu une très riche et longue postérité. L’origine photographique du film (voir “Ontologie de l’image photographique”), constitue le fondement ontologique du cinéma, à la fois vitaliste et mortifère, qu’il appelle le “réalisme ontologique” : “Pour la première fois [avec le cinéma], l’image des choses est aussi celle de leur durée et comme la momie du changement.” Le réalisme ontologique qui constitue le cinéma et lui confère une plénitude (“la robe sans couture de la réalité”) quasi sacrée induit quelques principes esthético-éthiques, dont le fameux “montage interdit” qui ordonne le respect de la continuité et de l’indétermination du réel contre le morcellement truqué par le montage, et conduit à privilégier le plan-séquence (à travers la défense de William Wyler) et la profondeur de champ. Ce devoir de respect de l’insécabilité de la réalité, noué au pouvoir révélateur du cinéma (l’écran de cinéma comme cache et non comme cadre), ne provoque pas pour autant le rejet des fractures stylistiques. André Bazin a inventé la formule célèbre du “cinéma impur”, à propos de la question des adaptations littéraires (voir “Pour un cinéma impur. Défense de l’adaptation”) posée par lui de manière totalement inédite : on retrouve une essence cinématographique dans un texte littéraire non pas en cherchant des équivalences pour produire des effets de cinéma, mais en en décuplant justement la matière littéraire de départ, le surcroît de théâtralité étant ainsi une manière d’atteindre le cinéma… »18

3.5 Les Amours d’Astrée et de Céladon (Éric Rohmer, 2007).

Un surcroît de « littérarité » dans une adaptation d’Honoré d’Urfé par un cinéaste d’une liberté de création exceptionnelle dont c’est l’œuvre ultime.

Les thèses réalistes défendues par Kracauer et Bazin ont eu une grande influence sur les courants principaux de la théorie du cinéma, elles ont été également vigoureusement discutées et contestées par d’autres théoriciens et historiens au premier rang desquels figure Jean Mitry. Toutefois, avant d’en venir aux thèses de Mitry concernant la signification au cinéma, il importe de mentionner les recherches de l’Institut de filmologie qui se sont développés entre 1946 et 1953.

1.6.3 La filmologie

Le terme « filmologie » a été forgé en 1946, lors de la création de l’Institut de filmologie à la Sorbonne. Ce dernier a existé de 1947 à 1959, et ses travaux ont été publiés par la Revue internationale de filmologie19. La filmologie se voulut étude générale du fait filmique, sans considération d’œuvres ou d’auteurs particuliers. Elle s’opposa ainsi radicalement à l’approche critique, de même qu’à l’analyse de films (au sens où celle-ci analyse des œuvres particulières). Elle s’est développée autour de trois corps de disciplines préexistantes (Cohen-Séat, 1946) et s’est directement posé le problème de la signification au cinéma :

1° La psycho-physiologie de la perception s’est principalement attachée à étudier la perception de film en tant que perception visuelle. L’objet central de son étude fut « l’impression de réalité » et les phénomènes de croyance provoqués par les images mouvantes. L’image de film fut comparée aux autres images artificielles, comme par exemple l’image du radar et l’image électronique. Cette « impression de réalité » sera reprise et commentée par Metz dans ses premiers articles.

2° À la croisée de la sociologie et de la psychologie de l’éducation, la filmologie a étudié l’effet produit par la projection cinématographique sur des publics scientifiquement sélectionnés. Il s’agissait la plupart du temps d’un public d’enfants dont on testait le niveau de compréhension des suites imagées. Le psychologue René Zazzo s’interrogea sur le rôle du niveau mental dans la compréhension du film, l’anthropologue anglais J. Maddison étudia l’information mentale des peuples « primitifs » par le moyen du cinéma. La filmologie sur son versant médical analysa les réactions des enfants inadaptés, leur processus de mémorisation des images filmiques, notamment. Les recherches cognitivistes se situent dans cet héritage.

3° La filmologie s’est également efforcé de jeter les bases d’une approche esthétique générale du fait filmique, notamment en définissant les « grands caractères de l’univers filmique » (Souriau), dans la perspective d’une esthétique comparée. L’univers filmique est appréhendé à partir du corps de notions de la phénoménologie ; il est fondé sur la dissociation entre perception écranique (platitude de l’écran, dimension constante, durée objective : les jeux de luminosité et d’obscurité, les formes, ce qui est visible) et perception diégétique, purement imaginaire, reconstruite par la pensée du spectateur, espace dans lequel sont censés se passer tous les événements que le film présente, dans lequel les personnages paraissent se mouvoir.

Ces recherches ont été reprises et prolongées par la sémiologie après 1960. Elles sont également commentées en détails par Jean Mitry (1963, 1965).

1.6.4 Jean Mitry

Jean Mitry a été critique dès 1923 dans Ciné pour tous et Cinéa-Ciné ; c’est en commençant à enseigner l’histoire et l’esthétique du cinéma dans les premières années de l’IDHEC, en 1944-1945, qu’il systématise ses réflexions théoriques à propos du septième art. Ce travail aboutit à la monumentale synthèse en deux volumes d’Esthétique et psychologie du cinéma (1963-1965).

Mitry avait à coup sûr lu pratiquement tout ce qui s’était publié d’intéressant sur le cinéma depuis les années 1920, y compris hors de France. Il fut ainsi l’un des tout premiers à commenter Balázs ou Arnheim, et sa curiosité universelle l’amena à utiliser, pour réfléchir sur le cinéma, des auteurs aussi divers que Worringer, Wittgenstein, Carnap, Russell, Poincaré. Il est difficile toutefois de discerner, dans ses œuvres de synthèse, une véritable ligne directrice, à l’exception peut-être d’une utilisation récurrente des thèses de la Gestalttheorie, notamment à propos de la question du rythme dans les films (les chapitres correspondants de son livre de 1963 constituent toujours une mise au point judicieuse sur le sujet).

Car l’œuvre clé de Mitry reste les deux tomes de son Esthétique et psychologie du cinéma. Reprenant tous les problèmes théoriques fondamentaux – le cinéma en tant que langage, la psychologie des mouvements de caméra et de la profondeur de champ, les notions de temps, d’espace, de réalité, les structures de l’image, etc. – développés par ses prédécesseurs – dont Arnheim, Balász, Cohen-Séat et Morin –, Mitry apporte un nouvel éclairage en développant une thèse anti-bazinienne qui écarte tout présupposé philosophique au profit d’une logique scientifique. Car « les conditions de l’expression filmique sont fondées, de toute évidence, sur la psychologie des perceptions et les phénomènes de conscience » (Esthétique, tome 2). Polémiste jusqu’à la fin de sa vie, Mitry effectue, plus de vingt ans après, une relecture critique d’Esthétique et, refusant d’être dépassé par une nouvelle génération de théoriciens qui travaille à moderniser la réflexion cinématographique, se réfère aux travaux de Metz – pourtant analyste révérencieux de Mitry – afin de démontrer les limites de la sémiologie appliquée au film et de proclamer « son échec entendu au sens large » (La Sémiologie en question). Mitry y critique véhémentement la sémiologie d’inspiration linguistique et tente de lui opposer une science de la signification fondée sur un modèle phénoménologique, au nom d’une « théorie de l’image et du réel perçu ».

Il appartient en particulier à Mitry dans le troisième chapitre de son Esthétique et psychologie du cinéma d’avoir réaffirmé l’existence du langage cinématographique en en élargissant les bases.

Mitry part d’abord de la conception traditionnelle du cinéma comme moyen d’expression pour ajouter aussitôt qu’un moyen d’expression, comme l’est le cinéma « susceptible d’organiser, de construire et de communiquer des pensées, pouvant développer des idées qui se modifient, se forment et se transforment, devient alors un langage, est ce qu’on appelle un langage ». Ce qui l’amène à définir le cinéma comme étant une forme esthétique (tout comme la littérature), utilisant l’image qui est (en elle-même et par elle-même) un moyen d’expression dont la suite (c’est-à-dire l’organisation logique et dialectique) est un langage.

Cette définition a le mérite de mettre l’accent sur la matière signifiante du cinéma (l’image au sens large) ainsi que sur la mise en séquence, deux traits qui caractérisent un langage.

Le langage, pour Mitry, c’est un système de signes ou de symboles (définition très saussurienne) qui permet de désigner les choses en les nommant, de signifier des idées, de traduire des pensées. Il précise plus loin qu’il ne faut pas réduire le langage au seul moyen permettant les échanges de la conversation, c’est-à-dire au langage verbal, que ce dernier n’est qu’une forme particulière d’un phénomène plus général. Il y a bien langage cinématographique, même si celui-ci élabore ses significations non pas à partir de figures abstraites plus ou moins conventionnelles, mais au moyen de « la reproduction du réel concret », c’est-à-dire de la reproduction analogique du « réel visuel et sonore ».

Mitry a bien vu que l’erreur des théoriciens antérieurs, celle qui sous-tend la conception dominante du langage cinématographique, réside dans le fait que ceux-ci posent a priori le langage verbal comme étant la forme exclusive du langage, et puisque le langage filmique est nécessairement différent, ils en concluent que celui-ci n’est pas un langage.

Un passage de l’auteur résume avec clarté la dialectique propre à l’élaboration du langage filmique à partir de la représentation, de l’image des choses :

« Il est évident qu’un film est tout autre chose qu’un système de signes et de symboles. Du moins ne se présente-t-il pas comme étant cela seulement. Un film, ce sont d’abord des images et des images de quelque chose. C’est un système d’images ayant pour objet de décrire, de développer, de narrer un événement ou une suite d’événements quelconques. Mais ces images, selon la narration choisie, s’organisent en un système de signes et de symboles ; elles deviennent symboles ou peuvent le devenir de surcroît. Elles ne sont pas uniquement signes comme les mots, mais d’abord objets, réalité concrète : un objet qui se charge (ou que l’on charge) d’une signification déterminée. C’est en cela que le cinéma est un langage ; il devient langage dans la mesure où il est d’abord représentation et à la faveur de cette représentation ; c’est, si l’on veut, un langage au second degré. »

Les perspectives théoriques de Mitry permettent ainsi d’éviter un double écueil. Elles manifestent clairement le niveau d’existence du langage cinématographique en insistant sur le fait que le cinéma, tout en étant une « représentation du réel » n’en est pas un simple décalque ; la liberté du cinéaste, la création d’un pseudo-monde, d’un univers semblable à celui de la réalité ne s’opposent pas à l’instance du langage ; c’est au contraire celui-ci qui permet l’exercice de la création filmique.

Tout film suppose également une composition et un agencement ; ces deux activités n’impliquent aucunement l’alignement sur des structures conventionnelles. L’importance du cinéma provient précisément de ce qu’il suggère avec insistance l’idée d’un langage de type nouveau, différent du langage verbal. Le langage cinématographique s’écarte notablement du langage articulé. L’entreprise sémiologique inaugurée par Christian Metz s’est efforcée de mesurer ces écarts et les zones de recouvrement possible, et cela avec un niveau de précision encore inusité dans le champ de la théorie du cinéma.

1.7 La sémiologie et les sémiologies

À partir du milieu des années 1960, la théorie du cinéma subit l’influence de la sémiologie naissante, au moment des travaux de Roland Barthes sur la sémiologie générale20. C’est Christian Metz qui va s’inspirer le plus directement de ce courant de réflexion pour rependre autrement la question du supposé « langage cinématographique ». Ses travaux vont susciter de nombreux commentaires proposant d’autres modèles sémiologiques. C’est le cas notamment des propositions de Peter Wollen et de Pier Paolo Pasolini que nous aborderons ensuite.

1.7.1 Christian Metz

Agrégé de lettres classiques, amateur de jazz et cinéphile, c’est comme linguiste que Metz commence une carrière de chercheur. C’est à ce titre qu’il publie, en 1964, le premier d’une longue suite d’articles destinés à examiner la pertinence d’une comparaison entre le cinéma et le langage, et à esquisser le projet d’une sémiologie du cinéma, selon la définition de cette discipline qu’avait donnée Saussure, « Le cinéma, langue ou langage ? ».

On peut distinguer dans sa recherche trois moments principaux. Le premier s’inscrit dans un mouvement général d’élaboration d’une sémiologie des systèmes de signes non linguistiques où il rencontre notamment les travaux de Barthes (théorie générale de la sémiologie ou théories plus particulières, entre autres sur la photographie), de Greimas puis de Genette, et, en Italie, de Garroni et de Pasolini. Cette période culmine avec Langage et cinéma (1971) qui en représente l’aboutissement, et développe la thèse fondamentale du cinéma « langage sans langue », dans lequel jouent des « codes » dont l’ensemble, conçu comme relativement systématique, tient lieu de la langue introuvable, et explique que, malgré tout, les films puissent être compris, communiquer du sens et signifier.

Une seconde période interroge autrement le signifiant filmique (les images mouvantes et les sons), dont il s’agit de comprendre le rapport à la « réalité » reproduite, non plus en termes de sens, mais en termes de relation imaginaire entre un sujet-spectateur et le spectacle en images auquel il est confronté (Le Signifiant imaginaire, 1977). C’est alors principalement la théorie freudienne du sujet qui est mise à contribution, et qui nourrit des études « métapsychologiques » de la position spectatorielle (comparée, par exemple, à celle du rêveur ou à l’hallucination) ; le signifiant filmique est interrogé à partir de cette appropriation par un sujet-spectateur qui croit et en même temps ne croit pas à ce qu’il voit. Metz insiste en outre sur la dimension intrinsèquement figurale de ce signifiant – au sens de la rhétorique mais aussi au sens plastique – dépassant ainsi ce qu’avait à ses propres yeux de trop rigide le modèle saussurien.

Enfin, une troisième période voit Metz tenter une synthèse de la sémio-linguistique et de la sémio-psychanalyse, en analysant la notion d’énonciation appliquée au film – une énonciation « impersonnelle », car non liée à un sujet mais à un site abstrait (1991). Metz rejoint alors les travaux de nombreux chercheurs, dont son livre est une sorte de panorama synthétique.

Les deux premiers livres de Metz, portés par un mouvement général de curiosité pour les sciences humaines et par la vague structuraliste, ont eu une influence internationale exceptionnelle. En France, ses travaux, ouvertement déclarés scientifiques, auront permis aux études cinématographiques d’acquérir un statut disciplinaire dans l’Université, ce que n’avait pas réussi l’Institut de filmologie de la Sorbonne dans les années 1950.

L’aspect le plus singulier de la démarche théorique de Metz est son principe de réflexion par différenciation négative : il s’agit d’abord de démontrer, en s’appuyant sur la linguistique structurale, que le cinéma n’est pas une langue, quoiqu’il soit une sorte de langage. De même, il s’agira ensuite de souligner que, quoique le spectateur de film perçoive les images selon un flux qui présente de nombreuses analogies avec la perception onirique, il ne rêve pas vraiment. Quant à l’énonciation filmique, elle se distingue de son statut linguistique, car elle ne fait pas intervenir l’alternance entre des personnes (« je » et « tu »).

La période initiale est consacrée à l’analyse rigoureuse des différences entre le langage cinématographique et la langue proprement dite. Ce qui caractérise la langue, ou les langues naturelles, c’est qu’elles sont multiples, ce qui n’est pas le cas du cinéma. La langue permet à tout instant la permutation des rôles entre locuteur et interlocuteur. Malgré le développement des caméras sur les téléphones portables, cette permutation des rôles ne se retrouvent pas avec les images enregistrées. Mais la différence fondamentale concerne le statut des images du film, fondé sur une relation d’analogie alors que les productions sonores des langues relèvent toutes de l’arbitraire. Enfin, les unités significatives et distinctives de la langue ne se retrouvent pas du tout dans les éléments du langage cinématographique, qui possède des unités spécifiques.

Un autre apport des propositions metziennes repose sur la mise en évidence de « codes » propres au cinéma, mais plus encore sur la distinction entre les codes qui lui sont spécifiques et ceux qui ne le sont pas. Seuls les « codes spécifiques » constituent le langage propre au cinéma et ils sont liés à la nature visuelle et mouvante de l’image et des sons qui l’accompagnent. Un code très particulier est par exemple celui des mouvements de caméra, alors que celui des échelles des plans se retrouve en photographie, comme en arts plastiques.

Cette distinction met en évidence le rôle des codes dits « non spécifiques », de loin les plus nombreux. Ce qui veut dire qu’étudier un film, ce sera étudier un très grand nombre de configurations signifiantes qui n’ont rien de spécifiquement cinématographique.

C’est dans Langage et cinéma que Metz approfondit l’opposition entre film et langage cinématographique. Ce que l’on retrouve dans un film, c’est un « système textuel » fondé sur des codes spécifiques et bien d’autres qui ne le sont pas. Cette hypothèse est illustrée par l’analyse du système textuel d’Intolerance (1916), de Griffith que nous présentons ici brièvement à titre d’exemple.