Les animaux s’expriment

La science de Darwin est toute de mouvement et de vie. Au cours du temps les espèces évoluent et se modifient ; dans le présent, elles bougent et s’expriment. Darwin a cherché l’origine des espèces, mais aussi celle des gestes et des instincts. Son livre Les Expressions des émotions chez l’homme et chez les animaux annonce l’éthologie ou science des comportements du vivant. L’éthologie explique à quoi servent les comportements, comment ils sont apparus et comment ils se sont transformés en fonction du milieu. L’évolution est donc au cœur de cette discipline scientifique. L’éthologie s’interroge aussi sur le monde mental de l’animal et sur ses connaissances.

L’évolution des comportements

Les racines du mouvement

Si, en général, les plantes nous attirent moins que les animaux, c’est probablement à cause de la lenteur de leurs gestes. Pour percevoir les mouvements des végétaux, il faut ces films documentaires botaniques qui utilisent les effets d’accéléré. Qu’elles tournent leurs vrilles autour de leurs supports, qu’elles croissent vers la lumière, les plantes grimpantes décrites par Darwin apparaissent alors aussi animées qu’un animal. Soudain, devant nos yeux, elles se mettent à vivre : elles deviennent fascinantes.

En 1865, Darwin publie un livre sur les plantes grimpantes On the Movements and Habits of Climbing Plants, Des mouvements et des habitudes des plantes grimpantes ; en 1875 sur les plantes carnivores Insectivorus Plants ; et en 1880 sur les facultés motrices des plantes The Power of Movement in Plants, en collaboration avec son fils Francis.

À partir de 1860, Darwin travaille sur le piège en mâchoires de la dionée attrape-mouches, qu’il admire particulièrement. Il démontre que l’on peut paralyser le piège en pratiquant des incisions ou en l’anesthésiant avec de l’éther. Il compare la mobilité des plantes carnivores aux mouvements réflexes et aux actions inconscientes des « animaux inférieurs ». Suivant son principe de la continuité du vivant, il cherche dans les végétaux des éléments primitifs de fonctions psychologiques. Il parle parfois des nerfs des plantes et établit beaucoup d’analogies avec les animaux1.

La méduse, un être sans cervelle

Un jour, Darwin invite chez lui George John Romanes (1848-1894), dont il a lu un article dans la revue Nature. Ce jeune naturaliste et psychologue s’est intéressé au système nerveux des méduses et des étoiles de mer, ainsi qu’à l’évolution des comportements, que ce soit ceux des animaux simples ou ceux des humains. Sur les encouragements de Darwin, Romanes élaborera une phylogenèse des facultés mentales qui aboutit à la publication, en 1882, de Animal Intelligence. Hélas, le livre n’est qu’une compilation d’anecdotes s’appuyant sur des explications non vérifiables. L’éthologie cognitive, c’est-à-dire axée sur les capacités de connaissance des animaux, n’est pas encore mûre.

Le petit livre révolutionnaire de Darwin

En 1872, Charles Darwin publie The Expression of the Emotions in Man and Animals (L’Expression des émotions chez l’homme et chez les animaux), fabuleusement innovant pour son époque… et peut-être même pour la nôtre. Moins connu que L’Origine des espèces, cet ouvrage est souvent considéré comme tout aussi important. « Certaines expressions de l’homme, écrit Darwin dans l’introduction, par exemple lorsque les cheveux se hérissent sous l’influence d’une terreur extrême ou que les dents se découvrent par l’effet d’une colère furieuse, ne sont guère compréhensibles sauf si on se convainc que l’homme a connu jadis un état bien inférieur et semblable à l’animalité. »

Dans ses premiers écrits, le naturaliste déclarait : « Oublie l’usage du langage et ne juge que par ce que tu vois. » Observateur hors pair, il remarque les moindres gestes de ses chiens, de ses chevaux, des chats de la maison, de sa famille ou de lui-même. Il se rend régulièrement au parc zoologique de Londres, étudie des espèces animales différentes et réalise diverses expériences, y compris sur sa propre personne. Pour tester les mouvements réflexes dus à la peur, il colle son visage contre le verre du terrarium d’une vipère heurtante avec « la ferme intention de ne pas reculer ». La vipère s’élance et heurte la vitre (c’est son truc…) : le naturaliste bondit en arrière « d’un mètre ou deux avec une rapidité étonnante2 ».

Curieux comme un jeune étudiant, le grand Darwin pose de nombreuses questions aux gardiens du zoo et, avec leur complicité, se risque à des coups pendables : il jette un serpent empaillé dans la cage des singes pour voir si leur poil se hérisse ; il les met en contact avec une tortue vivante ou une poupée ; il fait sortir brusquement les chimpanzés de leur cage sombre au soleil pour vérifier leur incapacité à froncer des sourcils. Chez lui, il agite une boîte en carton devant son bébé pour voir s’il cligne des yeux. Il utilise le test du miroir avec les singes comme avec ses enfants, et note les différences de réaction. Ses observations quotidiennes sur son propre fils conduisent à la publication en 1877 de A Biographical Sketch of an Infant, Esquisse biographique d’un petit enfant.

Dans L’Expression des émotions, Darwin énonce trois principes qui rendent compte des expressions et gestes involontaires chez l’homme et chez les animaux : l’association des habitudes (un chien qui voit une proie se fige et lève une patte avant), le principe d’opposition (les signes d’agressivité sont contraires à ceux de l’apaisement), et les actions indépendantes de la volonté (tremblement des muscles, accélération des pulsations cardiaques). Le principe d’opposition énonce, entre autres, les gestuelles de dominance, au cours desquelles l’animal se dresse et cherche à paraître le plus fort, contraires à celles de soumission où il cherche à se faire le plus petit possible. Universel, il se retrouve chez toutes les espèces et dans toutes les cultures humaines. Un seul exemple : la génuflexion devant une reine ou un roi.

Pour préparer son ouvrage, Darwin envoie des questionnaires dans le monde entier et les réponses qu’il reçoit concernent des ethnies extrêmement éloignées et différentes : Aborigènes d’Australie, Maoris de Nouvelle-Zélande, Dayaks de Bornéo, Cafres ou Fingos d’Afrique, Tetons, Gros-ventres, Atnahs ou Espyox d’Amérique du Nord, Chinois, Indiens, Abyssins, etc. Le naturaliste s’attache à différencier les pratiques culturelles de la gestuelle instinctive. « Des renseignements ainsi recueillis, conclut-il, il résulte que le même état d’esprit s’exprime dans le monde entier avec une uniformité remarquable ; et ce fait est en soi intéressant en tant que témoignage et preuve de l’étroite similitude de la structure corporelle et de l’organisation mentale de toutes les races humaines3. »

Le chat qui parle avec les oreilles

Les carnivores manifestent leur mauvaise humeur en couchant les oreilles. Ces organes vulnérables, facilement mordus pendant les affrontements, doivent être protégés ; les aplatir sur l’arrière est la meilleure façon de procéder. Les chiens, les chats, les tigres agissent ainsi. Coucher les oreilles signifie donc : « je suis prêt à attaquer ». Bien qu’ils ne soient pas carnivores, les chevaux s’expriment de la même manière, car ils attaquent en mordant ou en frappant des membres antérieurs.

Dans L’Expression des émotions, Darwin énumère ainsi et décrypte les attitudes d’une multitude d’espèces domestiques et sauvages. Il cherche également les origines des comportements et leur signification évolutive. Les chiens qui tournent sur eux-mêmes avant de s’allonger sur un tapis « comme s’ils voulaient piétiner l’herbe et creuser un trou » refont, en fait, les mouvements de leurs ancêtres sauvages. De même que certains organes sont vestigiaux, des comportements perdurent alors qu’ils n’ont plus aucune utilité. Darwin interprète par exemple la chair de poule des humains comme le vestige d’un réflexe de hérissement des appendices dermiques face à la peur, observable chez les animaux : le chat qui fait le gros dos, le hibou qui ébouriffe les plumes.

L’évolution des comportements est souvent parallèle à l’évolution des morphologies. Ainsi, on peut observer des comportements convergents dans l’organisation de la société des fourmis et celle des rats-taupes ; ou encore des homologies comme les séquences de toilettage au cours de la parade de plusieurs espèces de canards. Étrangement, Darwin n’a pas appliqué ses principes évolutionnistes aux comportements. Il en explique l’origine d’une manière très lamarckienne, optant pour une influence de l’habitude ou de l’exemple des parents plutôt que sur la sélection des caractères avantageux et de leur succès reproducteur.

Les quatre « pourquoi »

L’éthologie existait déjà depuis un quart de siècle en tant que science indépendante lorsque sa reconnaissance officielle eut lieu, le 10 décembre 1973. Ce jour-là, Konrad Lorenz (1903-1989), Karl von Frisch (1886-1982) et Nikolaas (ou Niko) Tinbergen (1907-1988) recevaient le prix Nobel de physique pour leurs travaux sur les comportements.

Lorsqu’il éclôt, le poussin ne sait pas à quelle espèce il appartient

Konrad Lorenz, le plus médiatique de tous, est célèbre pour ses études sur l’imprégnation des oies. On le voit marcher ou nager en compagnie d’oiseaux qui le prennent pour leur maman4. Karl von Frisch a déchiffré la danse de communication des abeilles. Niko Tinbergen a mis en valeur l’importance des stimuli visuels comme le ventre rouge de l’épinoche dans les comportements de reproduction. Ce dernier est le fondateur de l’étude comparative des comportements des animaux.

En 1951, Niko Tinbergen définit les quatre grandes questions auxquelles les éthologistes doivent toujours chercher à répondre.

1 - Qu’est-ce qui déclenche un comportement ? (peur, faim, stimulus sonore, signal visuel, etc.)

2 - À quel âge et comment apparaît un comportement chez un animal ?

3 - À quoi sert-il ? Quels sont ses avantages pour la survie ?

4 - D’où est-il venu chez les ancêtres de l’animal observé ?

Cette quatrième question tente de retracer la phylogenèse d’un comportement, c’est-à-dire son histoire évolutive.

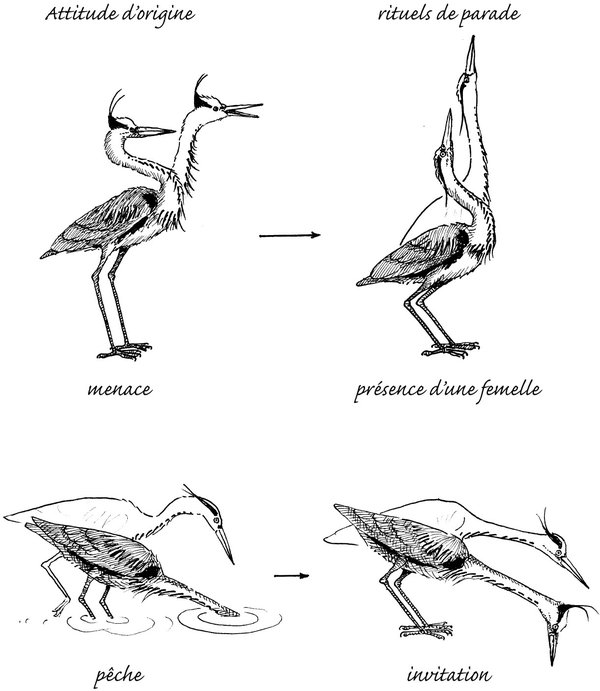

La parade du héron

Les postures de communication ont été sélectionnées au même titre que la morphologie. Elles trouvent leur origine dans des gestes anciens : le bricolage de l’évolution rafistole des mouvements vitaux, notamment ceux liés à la prise de nourriture ou au toilettage, pour en faire les signaux stéréotypés des parades nuptiales.

Parade nuptiale du héron cendré

Analysons le comportement de cour du héron cendré mâle. En dehors des vols démonstratifs, sa parade présente, très schématiquement, deux séquences. La première, phase de contact avec la femelle, consiste en une série de mouvements de cou verticaux, bec dressé vers le haut, crête érigée, accompagnés de claquements de bec. La deuxième, phase d’invitation, montre le héron penché en avant, bec vers le sol, manipulant des brindilles.

L’analyse formelle consiste à chercher à quoi les gestes observés ressemblent le plus. La première phase, accomplie au contact d’une femelle, a des points communs avec la menace adressée à un intrus. La seconde est à rapprocher de la pêche et de la construction du nid.

Une deuxième approche, dite causale, se penche sur les motivations du héron. En présence d’un individu étranger, on peut supposer que l’oiseau a trois attitudes possibles : soit attaquer, soit fuir, soit encore, en période de reproduction, s’accoupler. Ces pulsions contradictoires engendrent un conflit interne. Dans le système nerveux central de son lointain ancêtre placé dans la même situation, des mécanismes neuromoteurs ont été activés en même temps. Il en est sorti un compromis. La tendance agressive se traduit par la tension du cou, le hérissement de la crête et les claquements du bec. La tendance à fuir correspond aux mouvements du cou et à l’accroupissement comme préparation à l’envol, mais en manipulant des brindilles, il témoigne aussi de la propension à rester pour copuler et construire un nid. Cette analyse très partielle demanderait un plus grand développement et d’autres approches, telle la comparaison avec d’autres espèces, mais elle donne une idée d’un processus évolutif de comportement.

Nous pouvons répondre aux quatre questions de Tinbergen.

1 - Qu’est-ce qui déclenche la parade du héron ? La vue du partenaire.

2 - À quel âge et comment apparaît ce comportement ? À la maturité sexuelle, mais certains jeunes oiseaux en expriment des ébauches.

3 - À quoi sert-il ? À se signaler au partenaire comme reproducteur ; il est nécessaire pour la transmission des gènes.

4 - D’où est-il venu chez les ancêtres de l’animal observé ? De plusieurs comportements décrits plus haut, dont par exemple une attitude de prise de nourriture.

Nombreux sont les gestes qui s’expliquent par des conflits internes. Ainsi, les mouvements de l’oiseau qui feint d’être blessé pour protéger sa nichée ont été interprétés par les premiers éthologues comme résultant de deux tendances incompatibles : échapper au danger et rester sur la couvée. De même, le chat énervé qui bat de la queue serait partagé entre le désir de fuite et celui d’attaque. D’autres éthologues ont reconnu à l’animal la capacité d’avoir un objectif.

La ritualisation des gestes

La parade du héron nous montre qu’au cours de l’évolution, les gestes de communication se sont ritualisés. Les échanges de signaux sont devenus de plus en plus stéréotypés, jusqu’à ces chorégraphies synchronisées extrêmement précises qui ne s’expliquent que par leur histoire. Parmi les sources de ces gestes, l’alimentation des petits aurait conduit à l’offrande nuptiale (le cadeau de noces des mouettes), et le lissage des plumes au toilettage de séduction (les canards qui font semblant de se laver).

Les ritualisations ne concernent pas que les parades nuptiales. Le poisson nettoyeur qui danse devant son « client » exécute lui aussi un rituel très précis de communication, sans lequel il se ferait croquer tout cru. L’homme qui brandit sa main fermée symbolise un coup de poing sans le donner, cette menace est une autre ritualisation. Le gorille qui piétine le sol, arrache des feuilles et se frappe la poitrine avec la paume des mains donne à son rival une image de bagarre qui évite l’affrontement réel. Dans un autre registre, le chimpanzé ou l’homme qui tend le bras pour se saluer ritualisent un geste d’offrande de nourriture. Grâce à un langage non verbal tout à fait clair, le gorille et le chimpanzé ont pour nous ce petit geste : ils nous montrent des poings communs…

Les primates nous épatent

Les singes ont de la culture

L’éthologie s’est beaucoup intéressée aux primates. L’anthropologue et primatologue Louis Leakey (1903-1972) qui a exhumé avec sa femme Mary de nombreux fossiles d’hominidés en Afrique, dont le premier australopithèque, a encouragé l’étude des grands singes pour mieux comprendre les origines de l’homme. Trois femmes extraordinaires, surnommées « les trois anges de Leakey », ont consacré leur vie aux primates : Dian Fossey pour les gorilles, Jane Goodall pour les chimpanzés, et Biruté Galdikas pour les orangs-outangs. Leakey pensait les femmes plus patientes, plus observatrices, plus émotionnellement liées aux animaux que les hommes, leur vocation maternelle les rendant plus aptes à comprendre le langage non verbal. Ces chercheuses ont effectivement été innovantes. Jane Goodall, par exemple, provoqua un scandale dans la communauté scientifique en donnant des noms aux chimpanzés qu’elle observait, et non des codes chiffrés comme c’était l’usage… Par leur observation sensible du comportement des animaux libres dans leur milieu, sur plusieurs années, ces pionnières ont ouvert la voie à de fantastiques découvertes.

En juin 1999, un article de la revue Nature fait l’effet d’une petite bombe. Synthèse de plus de cent cinquante ans d’observations de chimpanzés libres, fondé sur trente-neuf comportements répertoriés, il démontre l’existence de culture chez les singes, un mot jusque-là réservé aux humains.

L’usage d’outils pour la pêche au termite5, par exemple, diffère suivant les tribus et les régions. Ces traditions locales correspondent bien à la définition d’une culture : elles sont acquises de génération en génération, non transmises génétiquement et non tributaires de l’environnement6. On connaît chez les gorilles vingt-deux techniques différentes pour extraire la partie comestible des plantes. Les orangs-outangs se servent de parapluies-feuilles pour s’abriter, de sondes-brindilles pour attraper miel et fourmis, de chaussettes-feuilles et de gants-feuilles pour les fruits épineux, etc. Les chimpanzés utilisent des gourdins-branches pour impressionner l’adversaire, des tambours-troncs d’arbre pour sonner un rassemblement, des chasse-mouche-branchettes contre les insectes, des éponges-feuilles mâchées pour se désaltérer, des casse-noix-pierres pour extraire les graines, des leviers-bâtons pour ouvrir les termitières, des coussins-feuilles pour protéger leur derrière quand ils s’assoient, ou du papier toilette-feuilles pour l’essuyer !

En 1955, les primatologues japonais, sans préjugés vis-à-vis de l’anthropomorphisme, contrairement à la plupart des scientifiques occidentaux d’alors, ont été les premiers à admettre l’existence d’une culture7 chez des animaux : Imo, une jeune femelle de macaque du Japon, lava un jour une patate dans l’eau salée ; sa technique se propagea peu à peu dans toute la troupe, et se transmet encore.

La guenon et l’oiseau

En 1980, les chimpanzés étonnent à nouveau le monde : on découvre qu’ils utilisent sciemment des plantes médicinales. Les professeurs Richard Wrangham et Toshisada Nishida ont découvert qu’ils plient soigneusement des feuilles d’Aspillia, une plante rude et velue, avant de les avaler : ce procédé permet l’expulsion mécanique de leurs parasites internes. D’autres chimpanzés décortiquent des feuilles de Vernonia amygdalina, extrêmement amère, qui les soulage de leurs diarrhées. Cette même plante est d’ailleurs utilisée par les guérisseurs de nombreuses ethnies africaines contre le paludisme et la dysenterie. Différentes troupes de chimpanzés exploitent ainsi des dizaines d’espèces végétales médicinales, désormais soigneusement étudiées par des équipes de chercheurs, car elles contiennent des molécules efficaces.

En 2001, des primatologues de l’université de Kyoto révèlent des comportements, inconnus jusqu’alors, observés chez des chimpanzés libres de Guinée. Certains jouent à la poupée avec des damans (de petits mammifères à fourrure), les cajolent ou les installent dans des nids, comme nous le ferions d’animaux familiers ! Certes, les damans meurent de la rudesse de leur affection, il n’en demeure pas moins que les chimpanzés emploient envers eux des mimiques faciales d’invitation au jeu, et les poupougnent à coup de grooming. Ces agissements extraordinaires, dans tous les sens du mot, n’ont pas été observés ailleurs, et prouvent la plasticité comportementale des primates.

Le chimpanzé est capable d’empathie

Dans Le Bon Singe8, le primatologue Frans de Waal répertorie des comportements troublants d’empathie chez les chimpanzés et les bonobos : un vieux mâle guidant une femelle aveugle, des jeunes faisant silence près d’un compagnon mourant, une femelle nourrissant sa vieille mère impotente. Au zoo de Chester, une femelle bonobo trouva un jour un oiseau incapable de voler. Il s’était cogné contre la vitre de son enceinte. Elle le recueillit, le prit délicatement entre ses mains puis grimpa dans un arbre et le projeta ailes ouvertes afin qu’il s’envole. Cette haute forme d’empathie n’a été observée que chez des humains et certains grands singes.

L’empathie, cette perception du monde mental de l’autre, suppose d’abord d’avoir une représentation du sien. Pour chercher à savoir si un animal a une conscience de lui-même, les éthologues le soumettent au test du miroir. Ils peignent une tache sur le visage d’un animal endormi, puis ils observent s’il essaie de l’enlever en regardant dans la glace, sur lui-même et non sur son reflet, preuve qu’il a la notion de son image, donc une représentation de soi. Le test a déjà été réussi chez des grands singes, des dauphins, des éléphants et une pie. Il n’est pas exclu que d’autres espèces y parviennent.

Capables d’empathie, les singes présentent hélas avec l’homme d’autres points communs moins réjouissants, tels les raids sanglants de chimpanzés organisés contre des tribus rivales. On a même découvert récemment, au Sénégal, des singes qui utilisaient des branches fines ressemblant à des flèches pour chasser de petits primates. La pratique n’a conduit qu’en un seul cas à la mort de la proie, mais il ne s’agissait que d’une première observation.

Les chimpanzés nous rappellent juste qu’il ne faut pas idéaliser…

Les singes qui parlent

La conformation des organes vocaux des singes leur interdit d’articuler des mots, mais leur cerveau présente une aire de Broca et de Wernicke, zone du langage chez l’homme. Il ne leur manque que la parole ! Le langage des signes adapté aux sourds-muets leur a donc été enseigné. Washoe sera la première à échanger des mots avec l’homme. Arrachée à l’âge de dix mois à sa forêt d’Afrique de l’Ouest, cette femelle chimpanzé est initiée à partir de 1966. Elle assimile deux cent cinquante gestes, dont elle transmet une partie à son fils adoptif Loulis. D’autres suivent, Lucy, Koko, Michael… D’autres encore apprennent à manier des claviers et des symboles. Et nous surprennent. Ils manifestent un certain sens de l’humour, par exemple en mentant ostensiblement sur la couleur d’un objet qu’ils désignaient. Est-ce par jeu ou par curiosité qu’un bonobo, un jour, a demandé à un chercheur de flirter avec sa collègue, afin de pouvoir les observer ? On connaît l’extrême difficulté à se comprendre entre humains ne parlant pas la même langue, alors que nous appartenons à la même espèce. Les primates réalisent ici d’un véritable exploit, car ils se montrent capables d’utiliser une langue étrangère à leur espèce et à leur forme de pensée.

Ces expériences ont permis un contact homme-animal, inimaginable il y a quelques décennies, qui a changé notre vision anthropocentrique du monde : nous avons communiqué avec eux ! Lorsqu’un bonobo explique qu’il a une cicatrice à la main parce que sa maman l’a mordu, ou quand le gorille Michael exprime sa tristesse en évoquant sa mère décapitée lors de sa capture, c’est un échange sans frontière d’espèce qui se noue.

Cependant, le dialogue reste limité en nombre de mots, en formulation de phrases véritables et en idées abstraites. Malgré les prouesses étonnantes dont ils sont capables, les singes ne racontent pas d’histoires. Alors, en quoi consistent les conversations des singes entre eux ? Ceux qui savent communiquer par signes nous l’apprennent lorsqu’ils sont livrés à eux-mêmes : leurs échanges ont essentiellement trait à ce qu’ils aiment manger. Primaires, les primates ?

Les grands singes sont capables d’abstraction, d’invention (le mot « oiseau-eau » élaboré par Lucy pour désigner un cygne), de mémoire, d’anticipation, de mensonge, de stratégie, etc. Un singe peut faire semblant de boiter devant un dominant, et Washoe mentait pour obtenir des récompenses non méritées. Dans les groupes, des stratégies politiques s’élaborent autour de l’accession au pouvoir, avec des alliances et des trahisons que ne renieraient pas nos gouvernants.

Dans Si les lions pouvaient parler9 Boris Cyrulnik a cette belle formule : « Depuis quelques décennies, les observations éthologiques apportent des faits qui permettent de proposer une autre idée : le monde vivant est déjà intelligent quand la parole arrive et crée le monde humain. »

Picasso, Miró, Dalí et Congo

Encore un trait de pinceau… Voilà, le tableau est terminé. On n’y touche plus. L’artiste est satisfait. Ses œuvres font l’admiration des génies du siècle ; Miró s’en est procuré une, Picasso en a exposé une autre dans son château. Congo s’éloigne de son œuvre pour rejoindre son enceinte, appuyé sur ses grands bras velus, plus ou moins à quatre pattes. Chimpanzé mâle surdoué, Congo appartient à l’éthologiste Desmond Morris.

Une exposition Congo a eu lieu à Londres en 1957. L’idée peut faire sourire, pourtant il ne s’agit pas d’un canular. L’observation révèle que les singes peintres savent ce qu’ils font. Ils se concentrent d’une manière étonnante, prennent un plaisir visible à créer, et manifestent le sentiment qu’une œuvre est achevée ou non. Congo ne dépassait pas les limites du papier, recherchait les contrastes et les effets de symétrie, tout comme ses confrères les plus doués. Dalí, qui voit un jour une de ces œuvres, est enthousiaste10. Les singes ne cherchent pas à représenter quelque chose, mais tentent d’ordonner des motifs. La différence avec le peintre humain réside dans le désintéressement total du singe pour sa production une fois qu’il l’a terminée.

Dans la nature, les chimpanzés ne manifestent apparemment pas d’activité artistique, excepté peut-être la fameuse « danse de la pluie » observée trois fois par Jane Goodall. Du côté des primates humains, il semble que les peuples dits primitifs n’ont pas la notion de l’« art », et que ce mot n’existe pas, par exemple, chez les aborigènes d’Australie, dont les dernières pièces authentiques s’arrachent pourtant à prix d’or. D’après le préhistorien Jean Clottes, les peintures de Lascaux n’auraient vraisemblablement pas non plus été créées avec ce sentiment d’« art ». Est-ce essentiel ? Les peintres de la préhistoire ont atteint une force rare ; Picasso les considérait comme inégalables.

Plaisir esthétique aussi chez les oiseaux : de nombreux éthologues, tout comme Darwin voici bien longtemps, discernent dans leurs chants bien davantage que des signaux territoriaux ou sexuels. On parle de bio-musicologie. Le chant des baleines, dont on ne connaît pas la signification, est lui aussi extrêmement mélodieux à nos oreilles, sans doute également aux leurs, et provoque des émotions au même titre que la musique. Des observations réalisées sur plusieurs espèces, dont les éléphants, montrent une sensibilité à la musique, et des réactions qui diffèrent suivant le rythme. Il est logique de penser que le sens esthétique, qu’il soit pictural ou acoustique, ait des racines biologiques perceptibles chez les animaux.

L’intelligence des animaux

René Descartes, auteur de tant de bourdes dans tous les domaines scientifiques11, n’a pas craint d’affirmer : « Ce qui fait que les bêtes ne parlent point comme nous est qu’elles n’ont aucune pensée, et non point que les organes leur manquent. » Ce à quoi le philosophe et mathématicien Gassendi a répondu : « Voyez s’il est bien équitable de votre part d’exiger d’une bête les paroles d’un homme, et de ne pas tenir compte de celles qui lui sont propres. » Une approche de l’animal digne de l’éthologie moderne…

En août 1838, Charles Darwin écrivait : « Il suffit de voir des chiots en train de jouer, pour ne pas douter qu’ils possèdent le libre-arbitre, comme c’est aussi le cas pour tous les animaux, l’huître comme le polype. » Cette prise de position radicale contre l’animal-machine cher aux disciples de Descartes a eu du mal à faire son chemin, malgré la conviction de nombreux chercheurs.

Le biologiste et philosophe Jacob von Uexküll (1864-1944) pense que l’animal est non pas une machine, mais un mécanicien pilotant une machine. Selon lui, chaque animal vit dans un monde qui lui est propre, un environnement perceptuel qu’on nomme Umwelt, selon un mot allemand. Pour avoir mis en avant l’interdépendance entre l’animal et son milieu, Von Uexküll est considéré comme l’un des pionniers de l’écologie et, bien avant Lorenz, de l’éthologie. Dans son ouvrage Mondes animaux et mondes humains12, il décrit l’univers de la tique femelle, sourde et aveugle, seulement sensible à la chaleur et à une unique substance chimique. Elle attend qu’une victime potentielle passe à sa portée, s’y accroche, se gorge de sang, tombe, pond et meurt. Un monde limité, mais un monde à part entière. Ainsi, chaque animal, taupe, oursin, abeille, chien, connaît un Umwelt particulier. Le monde de la mouche n’est pas celui de l’araignée : elle ne voit pas la toile et se fait capturer. Pour Von Uexküll, les perceptions humaines sont différentes de celles des autres espèces, et les références sensorielles ou cérébrales requises pour réellement les comprendre nous manquent.

Autre précurseur de l’éthologie, le naturaliste et préhistorien John Lubbock (1834-1913) affirme : « Je pense que l’on ne croit pas à l’intelligence des animaux, car on essaye toujours de leur transmettre nos idées, au lieu de parvenir à mettre au point un code pour qu’ils nous communiquent les leurs. »

À la fin des années 1970, l’éthologue Donald Griffin provoque un tollé en déclarant que les animaux sont intelligents, et pose la question de leur conscience. Il avance que l’animal possédant les mêmes synapses et les mêmes neurones que l’homme, nous n’avons pas de raison de considérer un comportement comme résultant d’un réflexe s’il est accompli par un animal, et d’une réflexion s’il s’agit d’un humain. Ainsi l’oiseau qui feint d’être blessé. Des tests sur le terrain font apparaître une certaine flexibilité de son comportement. Sans prouver l’existence d’une intention consciente, cette constatation suggère que le simulateur n’obéit pas à une simple succession de réflexes. Les observations sur les singes, comme celles menées par Jane Goodall et Shirley Strum, confortent les intuitions de « l’éthologie cognitive » de Griffin sur la continuité de l’intelligence entre les espèces.

Si proches et si différents

Par un effet de miroir étonnant, considérer l’intelligence animale nous rend plus intelligents. Nous sommes en train de redécouvrir la mètis, une forme de pensée oubliée des Grecs anciens. Mélange de flair, d’inventivité, de souplesse d’esprit, d’attente vigilante, de sens de la prévision, de ruse et d’intelligence, la mètis s’apprend au contact intime des animaux. Utile au chasseur qui doit deviner le comportement de sa proie, elle consiste à se mettre dans la peau de l’autre et à adopter sa vision du monde. Cette stratégie de rapport à l’altérité et à la nature, s’applique aussi bien aux hommes qu’aux bêtes. Il n’existe pas de mot français pour la désigner. Sans doute le jeune Darwin, en chassant et en jouant avec ses chiens, a-t-il eu l’occasion de l’expérimenter. Jane Goodall confie volontiers que Rusty, le chien de son enfance, avait été un excellent professeur en ce qu’il lui témoignait sentiments et sensibilité13. Les éthologues d’aujourd’hui pratiquent certainement la mètis : ils tentent de voir les animaux pour ce qu’ils sont, et non pas pour l’idée que les hommes en ont.

Un exemple d’approche originale des animaux par l’intérieur nous est donné par Temple Grandin, autrefois autiste, aujourd’hui professeure en sciences animales dans le Colorado. Grandin affirme que les animaux, comme les autistes, pensent avec des images. Elle ressent une faculté particulière de se mettre à leur place pour mieux les comprendre14. Conseillère auprès d’élevages d’animaux de boucherie, elle a permis de changer totalement la conception des installations aux États-Unis et au Canada de façon à éviter des paniques et des accidents.

Selon Temple Grandin, les animaux partagent avec les autistes certaines aptitudes propres aux surdoués, comme la mémoire visuelle. Les chevaux sont capables de repérer le moindre changement dans un paysage, des pigeons dressés à cela se sont montrés aptes à distinguer un tableau de Picasso d’un Monet. Récemment, des chimpanzés ont surpris des primatologues japonais par une rapidité à repérer des taches sur un écran bien supérieure à celle de n’importe quel humain.

D’autres approches intuitives de l’animal, qui dépassent le cadre des sciences pures et de l’éthologie, fleurissent un peu partout. Une chose est sûre, l’esprit animal reste à explorer. Depuis Darwin, nous commençons à oublier notre hantise un peu naïve de tout anthropomorphisme15, nous avons mûri. Nous retrouvons la proximité avec les animaux, nous écoutons ce qu’ils ont à nous dire. Nous considérons leurs intelligences non plus comme des formes simplifiées de la nôtre, mais comme des formes différentes, ayant émergé autrement d’un même processus évolutif.

Les animaux sont des individus

Les éthologues étudient traditionnellement les animaux en tant que représentants d’une espèce : le grand corbeau, le chimpanzé, le loup gris, etc. Cependant, les éleveurs et les propriétaires d’animaux savent depuis des siècles que chaque individu a un caractère propre. De plus, on rencontre parfois des cas, des marginaux, individus qui ne correspondent pas tout à fait aux normes. Citons Alex le perroquet qui sait compter et formuler des idées abstraites, Congo le singe peintre, ou Wattana, la femelle orang-outang du Jardin des Plantes qui sait faire des nœuds avec les mains, avec les pieds et même avec la bouche, ce qui est exceptionnel chez les primates. Jane Goodall avait déjà noté des comportements rares chez des chimpanzés, mais on peut en observer chez des animaux appartenant à bien d’autres espèces, sinon toutes.

Le perroquet gris du Gabon a de la personnalité

Le philosophe et éthologue Dominique Lestel s’intéresse de près à ces individus singuliers, porteurs de « variables » sans doute importantes pour l’évolution des comportements. Anecdotiques dans le sens où ils sont rares voire uniques, ils appartiennent néanmoins à leur espèce et en incarnent les aspects les plus novateurs. Les éleveurs et autres « professionnels » de l’animal transmettent leur connaissance des bêtes essentiellement sous forme d’anecdotes. Dominique Lestel pense que les éthologues devraient tenir compte de leurs observations. Les animaux sont plus facilement perçus comme des individus par leurs propriétaires que par les scientifiques. Dans Les Origines animales de la culture, il écrit : « On sous-estime toujours la force des anecdotes sous prétexte qu’elles ne sont pas scientifiquement correctes. Mais leur accumulation finit par bousculer notre univers. »

1. Nous savons aujourd’hui que les plantes communiquent entre elles en cas d’agression, certaines communiquent aussi avec des animaux. Un simple brin d’herbe doit intégrer des informations diverses sur son environnement : lumière, humidité, etc. Le végétal étant capable d’apprendre et de tenir compte de ce qu’il a appris, certains biologistes emploient la métaphore d’« intelligence verte ». Nous avons environ 99 % de gènes communs avec le chimpanzé, mais nous en partageons 50 % avec la banane !

2. Charles Darwin, L’Expression…, p. 55.

3. Dans son Histoire naturelle des animaux, Buffon déclarait : « L’homme, blanc en Europe, noir en Afrique, jaune en Asie et rouge en Amérique n’est que le même homme teint de la couleur du climat. » Un des meilleurs arguments prouvant le manque de fondement du racisme nous vient d’un singe : le macaque rhésus. Animal de laboratoire pour les expérimentations les plus diverses, de la guerre biologique à la conquête de l’espace en passant par les greffes, ce pauvre singe a permis d’identifier les groupes sanguins en 1940. Il a servi à fabriquer le premier sérum permettant de les distinguer : les groupes rhésus lui doivent leur nom. Et le racisme ? Une personne qui reçoit du sang d’un membre de sa famille sans être du même groupe peut en mourir. Mais cette même personne peut être sauvée par un donneur du même groupe venu de l’autre bout de la planète, et d’une couleur de peau totalement différente. La race ne signifie rien de précis.

4. Démontrée par l’éthologue et biologiste Oskar Heinroth, l’imprégnation a été « médiatisée » par Konrad Lorenz. À sa naissance, un petit animal ne sait pas à quelle espèce il appartient. Ses parents lui montreront qui il est. Si ce ne sont pas ses parents qui se présentent à lui mais des individus d’une autre espèce, il s’identifie à cette espèce. Lorenz l’a expérimenté avec des oies qui, le voyant à l’éclosion, le prenaient pour leur maman et le suivaient partout : il les avait imprégnées. Aux débuts de l’éthologie, les comportements des animaux étaient trop souvent expliqués par des attitudes innées, programmées génétiquement. Aujourd’hui encore, une majorité d’éthologues se réfèrent de près ou de loin à l’« animal-machine » de Descartes, uniquement capable de réactions mécaniques à des stimuli. Heureusement, d’autres courants ont ouvert l’éthologie.

5. Les singes ne sont pas les seuls à user d’outils. Plus d’une centaine d’animaux le font, depuis le géospize pique-bois des Galápagos avec son épine de cactus jusqu’à la loutre de mer, qui casse les huîtres avec des pierres.

6. De nombreux animaux montrent des formes de culture, tels les oiseaux et les baleines, dont les chants présentent des accents d’un groupe à l’autre, et même des insectes.

7. Il se pose là un problème d’ordre sémantique. Quel sens donnons-nous aux mots culture, empathie, morale ou sens esthétique lorsque nous parlons d’animaux ? Certains auteurs entourent systématiquement ces notions de guillemets pour bien marquer les différences homme/animal, J’ai choisi de ne pas en mettre, comme la plupart des primatologues aujourd’hui. Darwin lui-même avait clairement pris cette option.

8. Frans de Waal, Le Bon Singe, Voir bibliographie.

9. Boris Cyrulnik, Si les lions pouvaient parler. Voir bibliographie.

10. Dans La Fête zoologique (Calmann-Lévy 1980), Desmond Morris témoigne : « Ayant observé avec soin un tableau de Congo, Salvador Dalí s’écria : “La main du chimpanzé est quasi humaine ; celle de Jackson Pollock est complètement animale !” La perspicacité de ce commentaire me surprit. Dalí avait découvert, sans rien savoir de mes expériences, que le singe faisait de son mieux pour organiser les lignes et les formes qu’il peignait – il tentait de construire ses simples compositions. Jackson Pollock, lui, paraissait s’appliquer à détruire l’ordre. »

11. « Lorsqu’on sait que Descartes a nié farouchement l’existence du vide prouvé expérimentalement par Roberval, la circulation du sang découverte par Harvey, la conservation de l’énergie démontrée par Leibniz, la naissance de la physique de Galilée comme la méthode expérimentale de Bacon, on peut à juste titre être surpris qu’il soit devenu un emblème. En fait, ce sont moins ses découvertes et sa profondeur de pensée que ses engagements sociaux qui l’ont propulsé sur le devant de la scène, la science ayant elle aussi besoin d’idéologie. Ayant rêvé de nous rendre “maîtres et possesseurs de la nature”, ayant forgé le concept des “animaux-machines”, Descartes illustre parfaitement l’idéologie scientiste et productiviste, la religion positiviste qui a fondé notre civilisation. Son disciple Malebranche, qui fut le premier positiviste, n’entendait dans un chien qui hurle que grincements et rouages mal huilés. » Pierre Jouventin, Confessions d’un primate, p. 166. Voir bibliographie.

12. Jacon von Uexküll, Mondes animaux et mondes humains. Voir bibliographie.

13. Entrevue personnelle au cours d’une réunion avec l’association des JNE, les Journalistes/écrivains pour la nature et l’écologie, le 19 janvier 2006.

14. Lire à ce sujet L’Interprète des animaux de Temple Grandin. Voir bibliographie.

15. L’anthropomorphisme comporte bien sûr ses aspect ridicules. Mais l’anthropophobie, ou hantise de l’anthropomorphisme, vient d’une peur « prédarwinienne » de rapprocher l’animal de l’homme qui puise ses racines dans la théologie, voire le créationnisme. Dans Voyage chez les babouins, la primatologue Shirley Strum livre cette réflexion : « La frontière est mince entre l’anthropomorphisme injustifiable et ce qui m’apparaît de plus en plus comme le simple désir de rendre aux animaux des aptitudes que l’histoire leur a retirées. » Quant à Frans de Waal : « L’anthropomorphisme n’est un problème qu’à la condition de penser que nous sommes différents des animaux. Mais pour le biologiste, nous sommes des animaux. De plus, les grands singes sont très proches de nous. Le danger réside plutôt dans l’utilisation de langages différents pour décrire des comportements très proches… Je considère que la charge de la preuve revient à ceux qui postulent la discontinuité avec les grands singes et non le contraire. » (Sciences et Avenir hors série : « Les animaux ont-ils un sens moral ? »).