Y a-t-il un naturaliste dans la salle ?

Coupés de la nature

Charles Darwin demain

La théorie de l’évolution réunit de nombreuses branches du savoir et donne une image cohérente du fonctionnement global de la vie. Elle embrasse la diversité du vivant et son unicité. Elle est aujourd’hui encore la meilleure explication qu’on ait trouvée. Et comme écrivait souvent Charles Robert avec un brin de défi, si quelqu’un en a une meilleure…

Dans Darwin et les grandes énigmes de la vie, Stephen Jay Gould livre cette réflexion : « La position de Darwin était pluraliste et ouverte, ce qui est la seule attitude raisonnable face à la complexité du monde. Il a accordé une énorme importance à la sélection naturelle mais il n’a jamais nié l’influence d’autres facteurs. » Après Charles Darwin, tant de cerveaux brillants ont adopté ses idées et les ont fait avancer qu’elles ont continué à vivre. Ils ont repris le flambeau, et avec celui-ci, ils ont éclairé des zones que sans doute Darwin lui-même ne soupçonnait pas. Selon la formule du naturaliste et généticien Theodosius Dobzhansky : « Rien n’a de sens en biologie si ce n’est à la lumière de l’évolution. » Le darwinisme a été la source ou le catalyseur de nombreuses disciplines scientifiques, qui puisent leur force et leur cohésion dans la notion d’évolution : l’embryologie, la médecine évolutive, la biologie moléculaire, l’évo-dévo, l’immuno-écologie, l’anthropologie, l’éthologie ou encore l’écologie.

En rupture avec la nature

Toute sa vie, Darwin a vécu en contact intense avec la nature et avec des animaux, qu’il observait quotidiennement dans les campagnes anglaises. Son voyage à travers quelques grands espaces sauvages de la planète lui a fait tester l’immensité du terrain de jeu de l’évolution.

Darwin a vécu à une époque extraordinaire pour un explorateur naturaliste. Ses écrits montrent à quel point il a aimé cette vie au grand air, libre d’arrêter son cheval où bon lui semblait pour allumer un feu et savourer les produits de sa chasse. « Parmi les scènes qui ont fait une profonde impression sur mon esprit, se souvient-il, aucune n’est plus sublime que l’aspect des forêts vierges qui ne portent pas encore la trace du passage de l’homme1. » Dans son journal, évoquant l’immensité de la forêt brésilienne, il ajoute qu’« il n’était pas possible de donner une idée adéquate des sentiments élevés d’émerveillement, d’admiration et de dévotion qui remplissent et emportent l’esprit ».

Lucide, Darwin devine que les hommes sauvages habitant cette nature encore grandiose seront rattrapés par les colons occidentaux : « Partout où l’Européen porte ses pas, la mort semble poursuivre les indigènes », constate-t-il dans Voyage d’un naturaliste2. L’ethnie des Fuégiens, qu’il a rencontrée, a aujourd’hui totalement disparu. Dans La Filiation3, il entrevoit le même sort pour certains grands primates humains et les non-humains : « Dans quelque période future, pas très éloignée si l’on compte par siècles, les races civilisées de l’homme extermineront et remplaceront presque certainement les races sauvages dans le monde entier. En même temps, les singes anthropomorphes (…) seront sans doute exterminés. La rupture entre l’homme et ses plus proches voisins sera alors plus ample. » Cette rupture est d’abord celle de l’homme urbanisé d’aujourd’hui avec la nature. Avec sa nature.

Darwin a constaté la raréfaction des Indiens, nous constatons maintenant celle des naturalistes dans les sciences actuelles. Ont-ils encore une place dans notre civilisation ? On pourrait songer à une sorte de sélection artificielle, sociale ou économique des hommes proches de la nature, quels qu’ils soient, car la nature elle-même n’est plus sérieusement prise en compte.

Comme la plupart de ses collègues, le biologiste Jean-Loup d’Hondt constate : « Pour certains embranchements zoologiques, et pas toujours pour les plus modestes d’entre eux, nous n’avons plus en France le moindre spécialiste, ou seulement un unique chercheur proche de la retraite, matériellement incapable d’assumer une tâche qui mobiliserait à temps plein plusieurs personnes4. »

La multicompétence des naturalistes de terrain est en voie de disparition, remplacée par des disciplines scientifiques plus immédiatement lucratives. De nombreux biologistes et éthologistes constatent que les crédits accordés à leur branche, en France surtout, mais aussi ailleurs, sont réduits à peau de chagrin, écrasés par l’omniprésence de la biologie moléculaire. Il n’y a plus beaucoup de place pour une vue globale des faits qui permette des considérations à long terme

Dans Le Vivier de Darwin, le biologiste de terrain Tijs Goldschmidt déplore : « Les évolutionnistes s’habituent à cette idée : à toutes les questions qu’ils abordent, Darwin a déjà apporté une réponse. Celles-ci sont formulées en mots et non, comme c’est le cas aujourd’hui, condensées en termes mathématiques. […] Bientôt, nous serons envahis de calculateurs et pontifes de la génétique et on ne trouvera plus de biologistes capables de classer les espèces et d’observer les animaux et les plantes. »

La vache folle de Darwin

Actuellement, toutes les branches professionnelles étant sanctionnées par les mathématiques, Darwin, qui n’était pas bon en maths, aurait eu peu de chances d’accéder à une carrière scientifique. Bien sûr, ce ne sont pas les mathématiques qui sont en cause, mais l’hégémonie du chiffre et de la courbe. Certains mathématiciens cherchent même à mettre l’évolution en équation5.

La philosophie anti-nature qui s’est imposée dans notre civilisation6 pousse chaque domaine de notre existence à se voir mathématisé, y compris la biologie, la science du vivant. Comme si l’on pouvait robotiser l’organique. Avec une pointe d’ironie, le botaniste Jean-Marie Pelt rappelle souvent que les lettres SVT (Sciences de la vie et de la terre) étudiées à l’école devraient désormais se traduire comme « Sciences du virtuel et du technologique », comme le lui a suggéré avec amertume une enseignante. Les SVT étaient autrefois appelées les sciences naturelles. Le mot même de nature, remplacé par le terme « biodiversité » (ça fait tellement plus sérieux), disparaît des structures et des discours officiels, même lorsqu’il s’agit d’événements ayant trait à sa protection ! Le très antipathique James Watson7, co-découvreur de la double hélice d’ADN, méprise ouvertement la biologie de terrain. Il a toujours été persuadé que la biologie moléculaire la supplanterait d’une manière ou d’une autre, et il pourrait bien avoir raison.

Une anecdote prémonitoire de la crise de la « vache folle », dont Charles Darwin a été le témoin, illustre les intérêts parfois très immédiats des sciences de la nature. En 1885, une épidémie bovine venue de Hollande, appelée rinderpest, se répandit rapidement dans les troupeaux d’Angleterre. Les Darwin ne possédaient que deux vaches à Down House, pour leur consommation de lait, mais autour d’eux, les pâturages fourmillaient de bovins. Plus de soixante-dix mille têtes furent contaminées en Angleterre, plus de cinquante mille moururent ou furent abattues. L’anxiété grandissait dans le pays. Des éleveurs, aidés par des scientifiques dont certains étaient des amis de Charles, trouvèrent le moyen d’enrayer l’épidémie. Ce fut pour Darwin l’occasion de faire cette remarque : « Le Parlement a toujours négligé la science. Il a peut-être appris une leçon sur sa valeur pratique. Nous avons besoin de lois favorables et de bourses pour financer la recherche, tout particulièrement en médecine, pour protéger des maladies hommes, bétail, plantes et tous les êtres vivants8. » Les subventions, toujours les subventions… le texte restera encore longtemps d’actualité !

Massacre à la tronçonneuse

Une des grandes originalités de Darwin est le regard à la fois ouvert et dénué de malveillance qu’il porte sur tous les êtres vivants, qu’ils soient esclave ou bourgeois, homme ou bête, ver de terre ou orang-outang. L’anthropomorphisme assumé de cet homme qui a bouleversé la science agace toujours. Darwin a cependant ouvert une porte avant lui barricadée de préjugés, et nous a permis une approche plus intime de l’animal, qui nous pose des questions sur notre propre identité et sur notre véritable place parmi les autres espèces.

Dans Introduction à la psychanalyse, Sigmund Freud rappelle les deux grandes théories qui ont offensé l’orgueil anthropocentrique de notre civilisation. Première blessure narcissique, la révélation de Copernic : en 1543, l’astronome annonçait que la planète Terre, support de l’humanité, n’était pas le centre du monde ! Nous étions relégués au rang de simples particules de l’univers. Deuxième offense grave : Darwin et les évolutionnistes ont placé l’homme dans le règne animal : nous sommes de la même nature organique que le singe ou la limace. Après les révolutions copernicienne et darwinienne, Freud fut lui-même à l’origine d’une nouvelle humiliation révolutionnaire en montrant que l’esprit humain pouvait être soumis à des pulsions inconscientes que sa raison ignorait et qui pouvaient orienter ses actions. L’homme, qui n’était déjà plus le maître de l’univers, ni celui du monde, ne l’était désormais plus de lui-même.

Tout cela, nous l’avons digéré, aujourd’hui. Enfin… Est-ce si sûr ? Des chercheurs de pointe nous affirment encore que la merveille des merveilles, la machine organique la plus complexe qui ait jamais existé, est le cerveau de l’homme. Comme s’il était prouvé que nous sommes les seules créatures pensantes de l’univers, ce qui n’est ni vérifié ni vérifiable. L’orgueil anthropocentrique n’est pas mort. Mais le plus grave pour nous-mêmes reste notre honte des origines, cette volonté de nous couper de la nature, comme s’il nous fallait devenir des créatures hors-sol détachées des nécessités organiques.

Adoratrice du dieu dollar et du dieu technologie, notre civilisation reste profondément anthropocentrique. La rupture avec la nature entraîne sa destruction aveugle, systématique, suicidaire. Et sa destruction n’est pas dommageable seulement à quelques doux originaux passionnés de coléoptères, mais à l’humanité entière. En détruisant la nature, nous détruisons les hauts lieux de notre imaginaire et de nos émotions. En détruisant la nature, nous saccageons les sources de notre air, de notre eau, de notre nourriture et de nos médicaments. En détruisant la nature, nous coupons une par une les branches de l’évolution. En détruisant la nature, nous faisons disparaître d’indispensables espaces de découvertes, sans lesquels Charles Darwin ou Jane Goodall n’auraient pu ouvrir nos connaissances de la vie et de nous-mêmes.

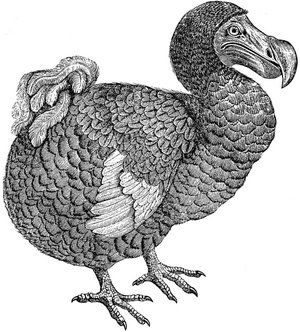

Fantastique témoin de nos origines, si proche de nous avec ses doigts tellement humains, une jeune guenon chimpanzé s’exerce maladroitement à casser une noix avec une pierre, quelque part dans la forêt africaine. À des milliers de kilomètres de là, un orang-outang enroule des feuilles autour de sa bouche comme un mégaphone, et s’en sert de porte-voix pour se faire entendre. Il n’est pas entendu. Comme le chimpanzé en Afrique ou d’autres singes en Amazonie, il est aujourd’hui cerné par le vacarme dominateur des tronçonneuses. Les arbres de leur forêt tombent comme tombent les espèces vivantes des branches de l’évolution, laissant derrière elles le silence et la mort. Aujourd’hui, les espèces s’éteignent les unes après les autres, tels les renards des Falkland, les dodos de l’île Maurice, les loups de Tasmanie, les tigres de la Caspienne, de Java et de Bali, les bouquetins des Pyrénées ou les petits poissons du lac Victoria : partout sur la planète, le cauchemar de Darwin a déjà commencé.

Le dodo, symbole des espèces disparues

1. Charles Darwin, Voyage… p. 535.

2. Ibid., p. 465.

3. Charles Darwin, La Filiation…, p. 246.

4. Les Invertébrés marins méconnus, p. 19, Paris, Institut océanographique, 1999.

5. « Les évolutionnistes sont surpris de l’acharnement que mettent les mathématiciens à vouloir transcrire l’évolution en équations. Dernière tentative, celle de Jean Chaline et Laurent Nottale, grâce aux fractales. Bel exemple, dans lequel les données paléontologiques étaient choisies à dessein. Ce n’est pas parce que les mathématiciens n’arrivent pas à modéliser l’évolution qu’elle n’existe pas. Comme si on disait que les changements de temps ou les saisons n’existent pas parce qu’on ne peut pas prévoir la météo au-delà de dix jours ! », écrit le paléoanthropologue Pascal Picq (Lucy et l’obscurantisme, p. 139).

6. Lire à ce sujet La Civilisation anti-nature de François Terrasson. Voir bibliographie.

7. C’est un a priori personnel. Cet homme a reçu le prix Nobel sans avoir rendu le moindre hommage à Rosalind Franklin qui a permis sa découverte, et l’a dénigrée même après sa mort. Récemment, il s’est fait licencier de ses fonctions à la Cold Spring Harbor Laboratory pour propos racistes publiés dans le Sunday Times. Ça fait beaucoup.

8. Anecdote tirée de Charles Darwin, le roman de nos origines. Voir bibliographie.