3.5 Pufferspeicher

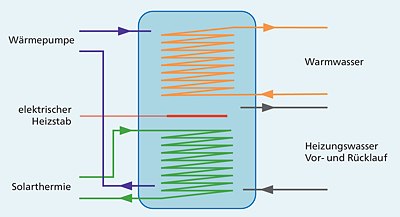

Ein Pufferspeicher (kurz Puffer) ist ein großer, zylindrischer Wassertank, dessen Aufgabe darin besteht, Wärme zu speichern und wieder abzugeben. Es gibt unzählige Ausführungsformen und -varianten. Der Puffer in Abbildung 3.4 ist direkt mit dem Wasserkreislauf der Wärmepumpe sowie mit dem Vor- und Rücklauf der Heizung verbunden. Nach außen hin ist der Pufferspeicher gedämmt, um den Wärmeverlust im Heizraum zu minimieren.

Durch den Wassertank führen spiralförmig mehrere Rohre, die als Wärmetauscher dienen. In diesem Beispiel dient eines zur Einbindung einer zweiten Wärmequelle (hier Solarthermie, bei einem Hybridsystem kann es aber auch die Gastherme sein), ein zweites für das Warmwasser. (Auf die Details der Integration des Warmwassersystems gehe ich gleich näher ein.) Optional kann der Puffer auch einen Heizstab enthalten, oder eine Öffnung, um einen Heizstab später nachzurüsten.

Schließlich sieht jeder Puffer zwei oder drei Vertiefungen vor, um Temperatursensoren einzuführen und die Puffertemperatur unten, eventuell in der Mitte und oben zu messen. (Wärme steigt auf; außerdem wird das heiße Wasser von der Wärmepumpe oben in ein spiralförmiges Rohr eingeführt und verlässt es unten wieder. Deswegen ist die Temperatur im Puffer ungleichmäßig verteilt: oben heiß, unten nur warm.) Bei manchen Puffern werden durch Schichtenbleche gezielt zwei oder sogar drei Schichten bzw. Temperaturzonen geschaffen (»Schichtenpufferspeicher«), zwischen denen die Wasser- und Wärmedurchmischung eingeschränkt ist.

Abbildung 3.4 Schema eines Pufferspeichers

Puffer versus Boiler

Die Begriffe Puffer und Boiler werden oft verwechselt. Ein Boiler ist ein Speicher für Warmwasser (Trinkwasser), während ein Puffer für Heizungswasser (kein Trinkwasser) gedacht ist.

Pufferspeicher – Für und Wider

Mit einem Pufferspeicher können Sie die Wärmeproduktion und die Wärmeentnahme zeitlich entkoppeln. Das hat mehrere Vorteile:

-

In der Übergangszeit ist der Wärmebedarf im Haus meist gering. Eine herkömmliche (nicht modulierende) Wärmepumpe kann nicht so wenig Leistung liefern und würde sich bei einer direkten Einspeisung in den Heizungskreislauf häufig ein- und ausschalten (also »takten«).

Ein Puffer vermeidet dieses Problem: Die Wärmepumpe läuft, bis der Puffer vollständig erwärmt (»geladen«) ist. Das reicht dann für einige Stunden Heizungsbetrieb, während derer die Wärmepumpe ausgeschaltet ist.

-

Den Puffer können weitere Wärmequellen speisen, z. B. ein Solarthermie-Kreislauf oder eine zweite Heizung bei einem hybriden System.

-

Der Puffer kann wiederum Wärme an mehrere Kreisläufe abgeben, z. B. an einen mit niedriger Temperatur für die Fußbodenheizung, an einen weiteren mit mittlerer Temperatur für Konvektionsheizkörper und an einen dritten mit Warmwasser. (Auf die Integration der Warmwasserversorgung gehe ich gleich getrennt ein.)

-

Ein Puffer kann Wärme zwischenspeichern, die zeitlich nicht immer zur Verfügung steht. Nehmen Sie an, Sie verwenden den Puffer im Sommer nur für die Warmwasserversorgung (z. B. als Hygienespeicher oder über eine Frischwasserstation; diese Begriffe erläutere ich in den weiteren Abschnitten): Ein einziger sonniger Tag reicht aus, um einen großen Puffer via Solarthermie aufzuwärmen. Wenn es danach zu regnen beginnt, können Sie Ihr Haus mit der gespeicherten Wärme zwei bis drei Tage lang mit Warmwasser versorgen.

-

Der Puffer vermeidet Probleme, die entstehen können, wenn aufgrund einer Zonenregelung sämtliche Heizungskreisläufe geschlossen sind. (Bei einer vernünftig konzipierten Zonenregelung wird dieser Fall aber ohnedies nie auftreten.)

-

Befürworter argumentieren, dass ein Puffer vor Temperaturverlusten durch Sperrzeiten schützt (wenn also der Energieversorger die Stromlieferung zur Wärmepumpe vorübergehend unterbricht). Was die Heizung betrifft, ist die Angst vor einem Temperatureinbruch aufgrund von Sperrzeiten nicht begründet: Die Fußbodenheizung und der von ihr erwärmte Deckenaufbau bieten eine viel größere Speichermasse als jeder Puffer.

Der Puffer kann aber tatsächlich helfen, die Warmwasserversorgung während der Sperrzeiten zu stabilisieren. Allerdings ist es zweifelhaft, ob dies wirklich notwendig ist, zumal die Sperrzeiten in der DACH-Region zuletzt nur sehr zögerlich angewendet wurden.

Es gibt auch gute Argumente, die gegen einen Puffer sprechen:

-

Ein Puffer verschlechtert die Energiebilanz, und das gleich zweifach:

-

Bei den in den Puffern integrierten Wärmetauschern kommt es zu Temperaturverlusten.

-

Selbst wenn der Puffer gut isoliert ist, verliert er Wärme an den Heizungsraum. Das Wasser im Puffer wird also kälter, der Heizungsraum wärmer. Das nützt Ihnen nur, wenn Sie dort im Winter Wäsche trocknen möchten.

-

-

Der Puffer macht das gesamte Heizungssystem komplexer und teurer. Bedenken Sie auch den Platzbedarf!

-

Wenn Sie mit der Wärmepumpe auch kühlen möchten (siehe Kapitel 4, »Kühlen mit Wärmepumpen«), ist ein gemeinsamer Puffer für den Fussbodenkreislauf und die Warmwasserversorgung ungünstig. Sie brauchen zusätzliche Ventile, um den Puffer im Sommer zu umgehen (gewissermaßen einen Bypass). Damit werden das Gesamtsystem und die Steuerung noch komplizierter.

Die Nachteile nehmen Sie beispielsweise in Kauf, wenn Sie ein automatisches Hybridsystem mit einer zweiten Heizquelle (z. B. Gasheizung) realisieren möchten oder wenn Sie mehrere Heizkreisläufe mit unterschiedlichen Temperaturen betreiben wollen (Fußbodenheizung und Konvektionsheizkörper). Dann ergeben sich weitere Fragen:

-

Welcher Puffer? Es gibt eine schier überwältigende Auswahl von verschiedenen Konzepten und Modellen. Letztlich hängt es davon ab, was Sie mit dem Puffer erreichen möchten.

-

Wie viel Volumen? Ich habe es bereits angedeutet: Auch ein großer Puffer kann im Vergleich zur Masse Ihres Hauses nur relativ wenig Energie speichern. Insofern bin ich skeptisch, dass große Modelle mit mehr als 1000 Liter Volumen nennenswerte Vorteile mit sich bringen.

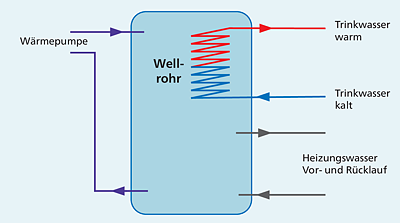

Hygienespeicher

Das im Puffer gespeicherte Wasser hat keine Trinkwasserqualität. Sie können es je nach Pufferkonzept für den Heizwasserkreislauf verwenden, aber auf keinen Fall für das Warmwasser. Stattdessen gibt es zwei Konzepte, die ich Ihnen hier kurz vorstellen möchte. Ich beginne in diesem Abschnitt mit dem »Hygienespeicher«: Dabei führt ein spiralförmiges Wellrohr durch den Pufferspeicher. Das kalte Trinkwasser wird unten eingeführt. Es erwärmt sich im Durchlaufprinzip und verlässt das Wellrohr oben in ausreichender Temperatur (siehe Abbildung 3.5).

Abbildung 3.5 Im Hygienespeicher wird das Warmwasser im Durchlaufprinzip erwärmt.

Ein »Wellrohr« oder »Wellschlauch« hat einen wellenförmig wechselnden Durchmesser. Das erhöht die Oberfläche (besserer Wärmeaustausch). Durch leichte Temperaturschwankungen verformt sich das Rohr zudem minimal, sodass sich angelegter Kalk löst.

Der große Vorteil dieses Konzepts besteht darin, dass sich zu keinem Zeitpunkt mehr als ein paar Liter Trinkwasser im Puffer befinden. Mit jeder Warmwasserentnahme wird das Wasser erneuert. Insofern ist eine Legionellenvermehrung an dieser Stelle nahezu ausgeschlossen.

Verkalkungsproblem

Falls das Wasser in Ihrer Wohngegend stark kalkhaltig ist, rate ich Ihnen von einem Hygienespeicher dringend ab. Auch das Wellrohr kann die Kalkablagerungen nicht verhindern. Diese werden umso stärker ausfallen, je höher die Temperatur im Puffer ist. (Besonders schlimm wird es, wenn Sie Ihren Hygienespeicher mit Solarthermie kombinieren. Dann kann die Puffertemperatur im Sommer auf 80 und 90 °C steigen.) Selbst Kalk, der sich nicht dauerhaft anlegt, sondern vom Wellrohr löst, stört: Er verstopft Duschen und Armatursiebe. Mit zunehmender Verkalkung sinkt der Warmwasserdurchfluss immer mehr. Eine Entkalkung des Wellrohrs ist zwar möglich, aber sehr arbeitsintensiv und teuer: Dazu wird der Kreislauf geöffnet und für ein paar Stunden ein Entkalkungsmittel durchgepumpt. Danach muss das Wellrohr intensiv gespült werden.

Vielleicht fragen Sie sich, ob sämtliche Kreisläufe durch den Puffer Verkalkungsprobleme haben. Das ist glücklicherweise nicht der Fall, weil alle anderen Kreisläufe geschlossen sind. Zu dem im Kreislauf enthaltenen Kalk kommt also nie weiterer Kalk hinzu. Nur der Warmwasserteil des Hygienespeichers wird stets mit frischem Wasser gespeist.

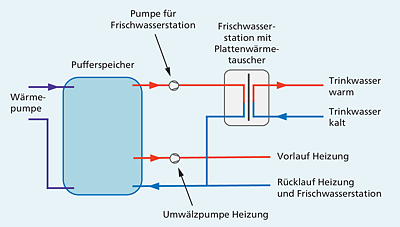

Frischwasserstation

Eine sogenannte »Frischwasserstation« funktioniert wie ein Durchlauferhitzer. Das Frischwasser wird dabei durch einen Plattenwärmetauscher außerhalb des Puffers geleitet. Der Wärmetauscher wird über eine Pumpe mit warmem Wasser aus dem Puffer gespeist (siehe Abbildung 3.6). Die Pumpe wird von der Frischwasserstation ausschließlich dann eingeschaltet, wenn gerade Warmwasser benötigt wird; sie läuft also nicht ständig!

Das Schema im Abbildung 3.6 zeigt hier die direkte Nutzung des Pufferwassers für die Kreisläufe der Heizung und der Frischwasserstation. Die Verwendung eines Puffers wie in Abbildung 3.4 wäre ebenfalls denkbar; die hier skizzierte Variante mit der direkten Wasserentnahme aus dem Puffer vermeidet aber einen zusätzlichen Wärmetauscher auf dem Weg zur Frischwasserstation.

Im Vergleich zu einem Hygienespeicher ist die Menge des stehenden Warmwassers noch geringer, die Erwärmung erfolgt noch rascher. Bei stark kalkhaltigem Wasser sind die Verkalkungsprobleme nun im Plattenwärmetauscher zu erwarten. Diese können durch Vorlauftemperaturen unter 60 °C gemindert werden. Ein Legionellenwachstum innerhalb der Frischwasserstation ist nahezu ausgeschlossen, weil es an dieser Stelle nicht zur Stagnation größerer Wassermengen kommen kann. Es muss aber sichergestellt sein, dass das von der Frischwasserstation erzeugte Warmwasser anschließend nicht über längere Zeit in den Leitungen steht. Daher sind kurze Leitungswege, angemessen dünne Rohre und die Verwendung von Reihen- oder Ringleitungen zu empfehlen.

Abbildung 3.6 Anbindung einer Frischwasserstation an einen Pufferspeicher

Die Frischwasserstation kann auch in den Pufferspeicher integriert werden. Der Puffer wird dann »Frischwasserspeicher« genannt.

Empfehlung

Mein Ratschlag lautet, eine modulierende Wärmepumpe einzusetzen und einfache Heizungsanlagen ohne Puffer und mit einem nicht zu großen Warmwasserboiler zu realisieren. Das minimiert die Kosten und vereinfacht eine mögliche Nutzung der Kühlfunktion der Wärmepumpe (siehe Kapitel 4, »Kühlen mit Wärmepumpen«).

Die Integration von Solarthermie ist aus meiner Sicht kein überzeugender Grund für einen Puffer. Ich würde auf Solarthermie zugunsten einer PV-Anlage verzichten (siehe auch Abschnitt 5.3). Mit Solarthermie können Sie im Sommer günstig Warmwasser erwärmen. Im Sommer läuft aber jede Wärmepumpe, auch eine Luftwärmepumpe, mit optimaler Effizienz. Die eventuell erzielbaren Ersparnisse sind also sehr überschaubar. Gleichzeitig verursachen Solarthermieanlagen oft höhere Wartungskosten.

Die plausibelste Argumentation für einen Puffer führt über die Warmwasserversorgung: Sie haben die Wahl zwischen einem Warmwasserboiler, der direkt durch die Wärmepumpe beheizt wird, oder einem Puffer mit Wellrohr oder Frischwasserstation. Wenn Sie nun den Boiler samt dem Dreiwegeventil zur Umschaltung zum Heizungskreislauf durch einen nicht allzu großen Puffer mit Frischwasserstation ersetzen, steigt der Platzbedarf im Heizraum nur unwesentlich.

Dafür reicht jetzt eine niedrigere Temperatur für die Warmwasserversorgung, weil Sie dank Frischwasserstation kein Legionellenproblem haben (einigermaßen kurze Leitungen von der Frischwasserstation zu den Zapfstellen vorausgesetzt). Im Idealfall erreichen Sie eine höhere Jahresarbeitszahl und können die Wärmeverluste durch den Puffer mehr als nur kompensieren. Energetisch haben Sie dann gewonnen. Ob sich der komplexere Anlagenbau auch finanziell lohnt, ist eine eigene Frage.