4 Kühlen mit Wärmepumpen

Die primäre Aufgabe von Wärmepumpen ist eigentlich das Heizen. Allerdings habe ich Ihnen in Kapitel 2, »Grundlagen und Funktionsweise«, schon erklärt, dass Heizen und Kühlen einfach zwei unterschiedliche Sichtweisen auf den Prozess sind: Auf einer Seite wird Energie entzogen, dort wird es kühler (außen), dafür kommt auf der anderen Seite Wärme dazu (innen).

Es ist also naheliegend, die Prozessrichtung umzudrehen und die Wärmepumpe auch als Klimaanlage zu verwenden. Besonders populär ist dieses Konzept bei Luft-Luft-Wärmepumpen. Solche Geräte sind zumeist primär als Klimaanlagen gedacht; sie können aber – quasi als Zusatzfunktion – auch heizen (siehe Abschnitt 2.7, »Luft-Luft-Wärmepumpe (Heizen mit der Klimaanlage)«). Umgekehrt werden viele moderne Heizungswärmepumpen inzwischen mit einer Kühlfunktion konzipiert.

In diesem Kapitel erläutere ich Ihnen kurz die technischen Grundlagen dieser Doppelfunktion. So viel vorweg: Die Realisierung ist deutlich komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint. Bei Erdwärmepumpen gibt es sogar zwei unterschiedliche Arten der Kühlung, eine passive und eine aktive. Außerdem gehe ich darauf ein, wo die Grenzen der Anwendung einer Wärmepumpe als Klimaanlage liegen.

Um die wichtigste Botschaft gleich an den Beginn zu stellen: Wenn Sie erwägen, Ihre Wärmepumpe auch als Klimaanlage zu nutzen, müssen Sie dies von Anfang an planen. Das beginnt mit der Auswahl einer geeigneten Wärmepumpe (nicht jede Wärmepumpe kann kühlen!) und endet bei der Wärmeübertragung: Konvektionsheizkörper sind ungeeignet, und selbst die Fußbodenheizung ist nicht ganz ideal. Perfekt wären in die Decke integrierte Kühlschleifen.

4.1 Aktive und passive Kühlung

Die technischen Voraussetzungen für die Kühlung per Wärmepumpe hängen davon ab, ob Sie eine Luft- oder Erdwärmepumpe verwenden. Ich beginne hier mit der Luftwärmepumpe (genau genommen mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe), also mit dem gebräuchlichsten Typ einer Heizungswärmepumpe. In der Folge gehe ich auf Erdwärmepumpen ein. Außerdem erkläre ich Ihnen, wie sich die Kühlfunktion mit der Warmwassererwärmung unter einen Hut bringen lässt.

Kühlen mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe

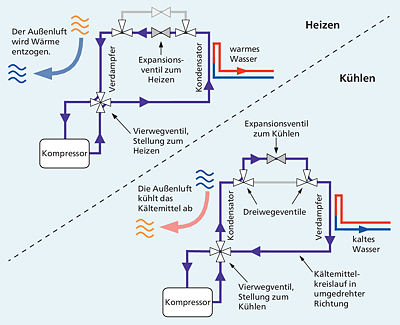

Die Kühlfunktion einer Luft-Wasser-Wärmepumpe setzt voraus, dass der Kältemittelkreislauf umgedreht werden kann (siehe Abbildung 4.1). Der Kompressor verdichtet das Kältemittel immer in die gleiche Richtung. Der Kältemittelkreislauf ist über ein Vierwegeventil mit dem Kompressor verbunden. Im Heizbetrieb erwärmt das erhitzte Kältemittel über einen Wärmetauscher im Kondensator das Wasser des Heizungskreislaufs. Über ein Expansionsventil wird es stark abgekühlt, entzieht dann im Verdampfer der Außenluft Wärme und kommt wieder zum Kompressor.

Abbildung 4.1 Bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion wird der Kältemittelkreislauf je nach Funktion umgedreht.

Zum Kühlen wird das Vierwegeventil umgestellt. Im Kondensator wird das durch den Kompressor erhitzte Kältemittel durch die Außenluft abgekühlt. (Beachten Sie, dass Verdampfer und Kondensator vertauscht sind! Der Wärmetauscher, der beim Heizbetrieb als Verdampfer arbeitet, fungiert im Kühlbetrieb als Kondensator.) Ein Dreiwegventil leitet das Kältemittel zu einem zweiten Expansionsventil, das mit dem umgekehrten Kältemittelfluss zurechtkommt. Beim Verdampfer entzieht das an dieser Stelle sehr kalte Kältemittel dem Heizwasserkreislauf Wärme. Das Wasser für die Fußbodenkühlung wird so auf etwa 18 °C abgekühlt.

Diese Art der Kühlung wird »aktive Kühlung« genannt, weil der Kältemittelkreislauf der Wärmepumpe genutzt wird. Sowohl der Kompressor als auch der Ventilator für den Außenluftwärmetauscher laufen. Die als Klimaanlage genutzte Wärmepumpe verbraucht daher ähnlich viel Strom wie beim Heizen.

Erdwärmepumpe mit Tiefenbohrung

Exakt die gleiche aktive Vorgehensweise ist auch bei einer Erdwärmepumpe möglich. Durch eine Umdrehung des Kältemittelkreislaufs wird dem Heizungswasser Wärme entzogen und diese dem Erdreich zugeführt.

Oft reicht aber eine wesentlich energiesparendere Vorgehensweise aus, die sogenannte »passive Kühlung« (siehe Abbildung 4.2). Sie macht sich zunutze, dass das Erdreich zwar wärmer ist als die winterliche Außenluft, aus sommerlicher Perspektive aber dennoch kühl: 50 m unter der Erde herrschen ziemlich konstant Temperaturen von 10 °C. Je tiefer die Bohrung geht, desto wärmer wird es. Aber selbst bei 200 m Tiefe sind lediglich Temperaturen von ca. 15 °C zu erwarten (außer es gibt thermale Quellen). Zudem ist das Erdreich vom winterlichen Betrieb der Wärmepumpe ausgekühlt und – zumindest in unmittelbarer Nähe der Tiefensonde – noch kälter als thermisch ungenutztes Erdreich.

Abbildung 4.2 Passive Kühlung mit einer Erdwärmepumpe

Es liegt daher nahe, den Solekreislauf über einen Wärmetauscher direkt mit dem Heizwasserkreislauf in Verbindung zu bringen, also ohne den Kältemittelkreislauf zu aktivieren. Der Kompressor, der bei Weitem am meisten Strom benötigt, bleibt außer Betrieb. Es müssen lediglich die Umwälzpumpen für den Solekreislauf und das Heizungswasser betrieben werden. Der Strombedarf ist sehr klein im Vergleich zum normalen Betrieb der Wärmepumpe (auch wenn die Bezeichnung »passiv« natürlich auch nicht ganz zutreffend ist). Auf jeden Fall ist diese Art der Hauskühlung energiesparender als jede herkömmliche Klimaanlage.

Gegenmaßnahme zur Auskühlung des Erdreichs

Beim Betrieb von Wärmepumpen mit Tiefensonden kann es über die Jahre zu einer Auskühlung des Erdreichs kommen (siehe auch Abschnitt 2.5, »Sole-Wasser-Wärmepumpe (Erdwärmepumpe)«). Indem Sie Ihre Wärmepumpe im Sommer zum Kühlen verwenden (egal, ob aktiv oder passiv), verhindern oder verlangsamen Sie diese Auskühlung. Sie haben also einen doppelten Nutzen: Ihr Haus bleibt kühl, und die Jahresarbeitszahl Ihrer Wärmepumpe lässt über die Jahre nicht nach.

Grundsätzlich ist eine passive Kühlung auch bei einer Erdwärmepumpe mit Flächenkollektoren denkbar. 1,5 m unter der Erdoberfläche sind im Sommer Temperaturen zwischen 13 und 16 °C zu erwarten, im Verlauf eines heißen Sommers tendenziell eher mehr. Das reicht zum passiven Kühlen gerade noch aus. Viel Temperaturspielraum haben Sie aber nicht, d. h., die Kühlwirkung wird im Vergleich zu einer Tiefensonde geringer sein. Je tiefer die Flächenkollektoren verlegt sind, desto besser!

Wasserwärmepumpe

Für eine Wasserwärmepumpe gelten im Prinzip die gleichen Voraussetzungen wie bei einer Erdwärmepumpe: Sofern die Wärmepumpe dies vorsieht, ist sowohl eine passive als auch eine aktive Kühlung möglich. Sie nutzen also die natürliche Kälte des Grundwassers aus dem Förderbrunnen und speisen etwas erwärmtes Wasser im Schluckbrunnen wieder ein.

Integration mit der Warmwasserversorgung

Selbst wenn Sie es in Ihren Wohnräumen gerne kühl haben, brauchen Sie auch im Sommer warmes Wasser zum Waschen und Duschen. Die Wärmepumpe kann aber nicht gleichzeitig kühlen und heizen. Die einfachste Lösung besteht darin, dass die Wärmepumpe stundenweise die Betriebsart wechselt: Beim Heizen wird der Warmwasserboiler erwärmt (siehe Abbildung 3.3); beim Kühlen ist der Kreislauf für die Fußbodenheizung in Betrieb.

Ein Ausschlusskriterium ist ein gemeinsamer Puffer, der sowohl den Heizungskreislauf speist als auch zur Warmwasserversorgung dient – sei es als Hygienespeicher oder über eine Frischwasserstation. Der einfachste Ausweg ist ein »Bypass«, also die Möglichkeit, im Sommer das Kühlwasser direkt von der Wärmepumpe in den Fußbodenkreislauf zu leiten. Damit ist der Puffer im Sommer ausschließlich für das Warmwasser zuständig. Der Bypass erhöht allerdings die Komplexität des Heizungssystems und seiner Steuerung.

Denkbar, aber wohl nur in ganz seltenen Fällen sinnvoll, sind zwei getrennte Puffer für das Warmwasser sowie für den Fußbodenkreislauf (im Winter zum Heizen, im Sommer zum Kühlen). Ich bleibe bei meiner Empfehlung aus Abschnitt 3.5, »Pufferspeicher«: Wenn es keine zwingenden Gründe gibt, sollten Sie auf Puffer möglichst verzichten.